1895 ! Année révolutionnaire et inventive qui voit naître le 7e art et l’assomption de la pensée Freudienne. Les frères Lumières propose la première projection publique et payante, d’un film « la sortie des usines Lumières » Joseph Breuer et Sigmund Freud deux inconnus publient « Études sur l’hystérie ». le Cinéma et la Psychanalyse, permettent d’appréhender le monde à travers pour l’un, l’écran du fantasme, et pour l’autre, celui des salles obscures. Peut-on penser que le cinéma trahit la psychiatrie ou qu’au contraire il la sert ? Agit-il en créant des représentations sociales de la folie ou en reflétant les représentations qui existent déjà ? La vérité est sans doute un mélange de ces deux mouvements qui se nourrissent réciproquement. 15 films pour vous raconter toutes les « folies » du cinéma et 130 ans d’histoire, par le prisme d’un objectif d’une caméra au service d’un réalisateur.

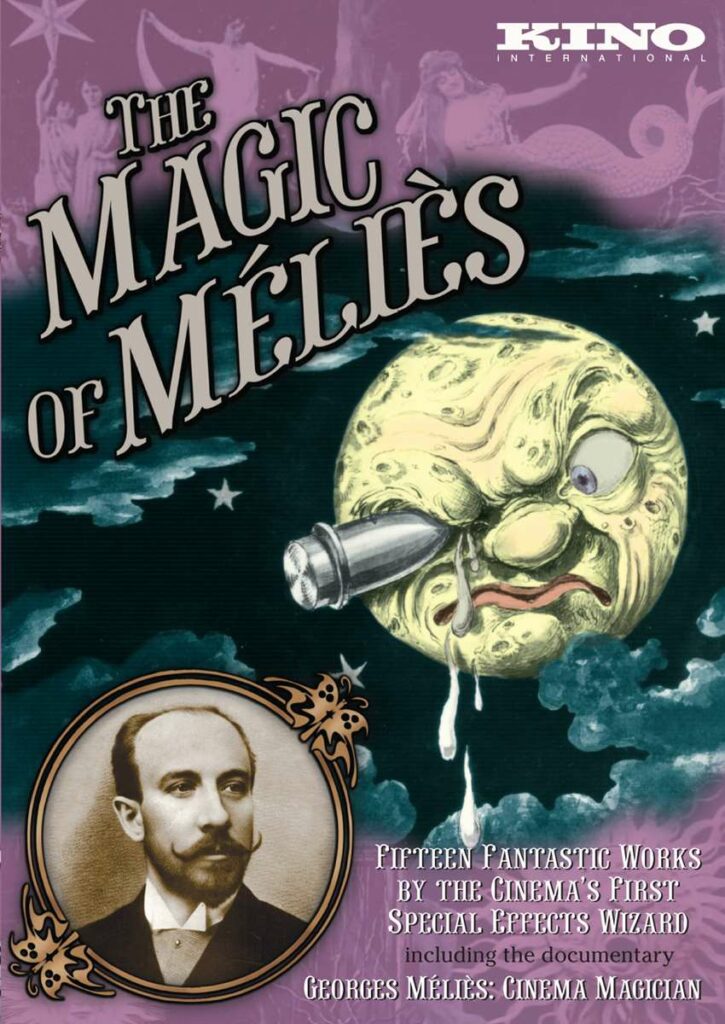

Georges Mélies…Possède le Théâtre Robert-Houdin, spécialisé dans la prestidigitation avec de très bons artistes, il cherche partout ce qui peut moderniser ses programmes. le 28 décembre 1895, les frères Lumière, de Lyon, font au Salon indien du Grand Café, à Paris, une démonstration de leur Cinématographe. Il y a 33 spectateurs, Méliès, bien sûr, est parmi eux. Le cinéma est alors affaire de magie ! Il décide de tout miser sur le procédé nouveau. A défaut de celle des Lumières que le père n’a pas voulu lui vendre, il Bricole une caméra à partir d’un engin qu’a créé un Anglais. Au cours d’un essai, son appareil s’arrête pendant qu’il filme la place de l’Opéra. La réparation prend une minute, puis la prise de vues reprend. A la projection, stupeur…sur la chaussée, le tramway Madeleine-Bastille a fait place à un corbillard, qui s’est substitué à lui pendant la panne. D’un seul coup apparaissent à Méliès toutes les possibilités du cinéma. Il construit un studio dans le parc de Montreuil, fait venir des acteurs et techniciens de son théâtre. Ses premiers films vont s’intituler « Une bonne farce de chiffonnier », « le Manoir du diable », « Escamotage d’une dame chez Robert-Houdin », « l’Hallucination de l’alchimiste ». Il ira jusqu’à imaginer un voyage dans la Lune et terminera ruiné, plus un rêveur qu’un homme d’affaire..

Buster Keaton…1920…L‘âge d’or du cinéma muet, Buster Keaton à 25 ans lorsqu’il tourne ses premiers films. Sa carrière est fulgurante et brève entre 1924 et 1928 il réalise et joue six films magnifiques avant d’être privé de sa liberté créatrice par la Metro-Goldwyn-Mayer avec laquelle il a signé un contrat fatidique en 1928 contre l’avis de Charlie Chaplin. Keaton n’a plus les moyens de son génie. Keaton ne sera plus Keaton…Après son dernier chef-d’œuvre, The Cameraman, il est mis à l’écart des studios et plonge dans la dépression et l’alcool. Chaplin fait appel à lui pour Les Feux de la rampe, où les deux stars du muet en vieux clowns vieillissants offrent quelques scènes bouleversantes. En 1955, un collectionneur américain, commence à rassembler les films de Buster Keaton et contribue à la rediffusion de ses meilleurs films au début des années 1960. Redécouvert, Buster Keaton reçoit un Oscar en 1960 pour l’ensemble de sa carrière mais il meurt en 1966 à 70 ans.

1931…M le Maudit…Fritz Lang a 40 ans superstar du cinéma mondial depuis Metropolis en 1927 qui a marqué les esprits et M sera son premier long métrage parlant…Première incursion dans un art profondément changé avec de nouveaux codes, que le cinéaste va très rapidement s’approprier. Fritz Lang gardera toujours une préférence pour celui-ci, comme il l’avoue au personnage incarné par Michel Piccoli dans Le Mépris de Jean-Luc Godard, où le cinéaste allemand joue son propre rôle.

1959…Soudain l’été dernier…Joseph Mankiewicz filme une pulsion dévorante sur un Texte de Tennessee Williams, avec Katharine Hepburn, Montgomery Clift et Elizabeth Taylor. D’inspiration psychanalytique, un médecin va permettre aux deux femmes d’effectuer un transfert, capable de libérer le refoulé. Le film surprend par sa complexité et son audace sur des sujets aussi controversés que l’inceste, l’homosexualité ou encore le cannibalisme. Katharine Hepburn refusa de voir le film au point de se brouiller définitivement avec le réalisateur.

1960…Psychose…Avec la scène de la douche, une des plus célèbre du cinéma…L’équipe l’installe dans quinze mètres carrés. Hitchcock fait dessiner le storyboard. Le fidèle Bernard Herrmann conçoit une « musique en noir et blanc » avec une douzaine de violons crissant. Ces 45 secondes prendront une semaine de tournage. Durant la journée, j’étais dans l’angoisse d’être poignardée à mort, et le soir j’emballais les cadeaux de Noël pour les enfants, dira avec humour Janet Leigh qui a longtemps menti sur sa participation car, ce n’est pas elle que l’on surprend dénudée, mais sa doublure, une strip-teaseuse, elle reçut 500 dollars pour montrer son corps sans tête et fut condamnée au silence. C’est une cascadeuse qui prête au meurtrier sa silhouette élancée, proche de celle d’Anthony Perkins. Elle n’est qu’une ombre dans l’éblouissement de l‘ampoule. Deux femmes invisibles en confrontation/combustion, oubliées de l’histoire.

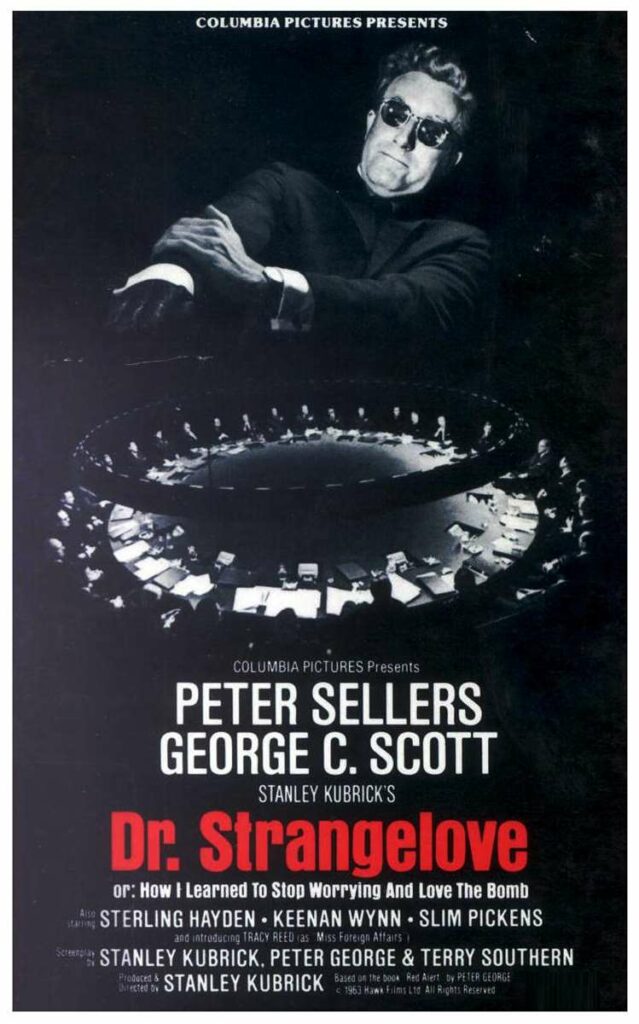

1964…Dr Folamour…Des scènes mythiques, un diamant tranchant et sombre, à l’humour désespéré à l’image de la vision cynique de Stanley Kubrick sur l’Humanité. Hilarant mais sans pitié, avec une mise en scène millimétrée et un script d’une rare intelligence. Mais le film ne serait rien sans le génie comique de Peter Sellers, méconnaissable selon qu’il joue un de ses 3 personnages. Kubrick en maître ordonnateur insuffle la seule règle qui compte pour mettre les égos aux placards, et offrir un écho exquis aux frasques militaires décrites dans le film, ce n’est pas la taille du machin qui compte, mais l’usage que l’on en fait. Une merveille !

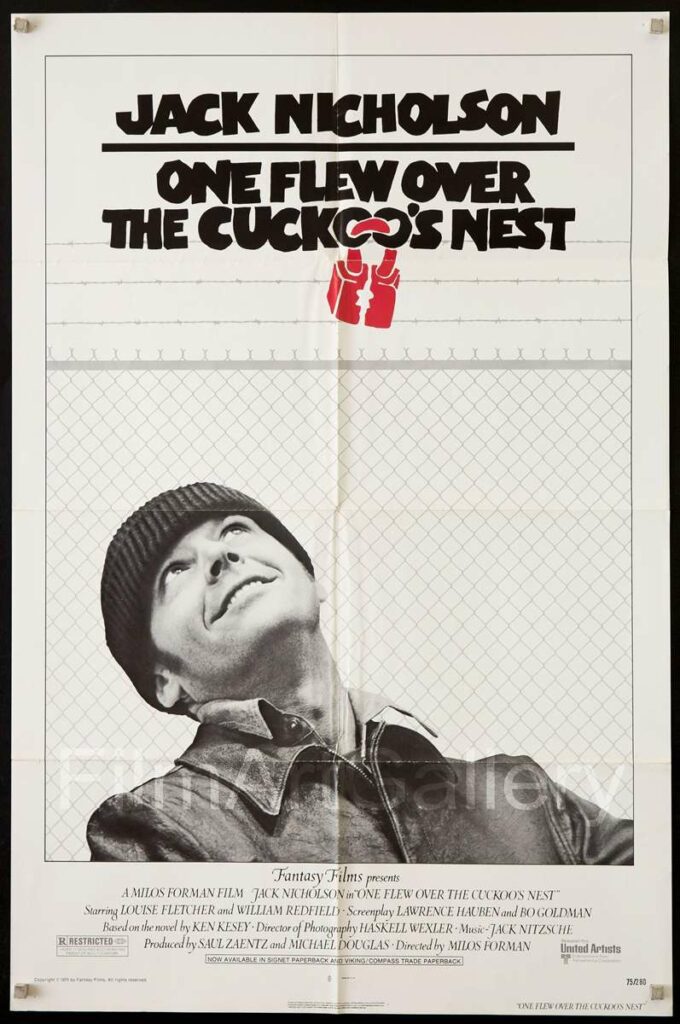

1975…Vol au dessus…En 1962 L’acteur Kirk Douglas achète les droits d’adaptation du roman de Ken Kesey, figure du mouvement beatnik, intitulé Vol au dessus d’un nid de coucou et monte à Broadway une pièce de théâtre dans laquelle il joue le rôle principal. Il a vu les premiers films du jeune Milos Forman et lui envoie le livre mais le courrier ne lui parviendra jamais en Tchécoslovaquie. Milos Forman émigre à New York en 1968 pour échapper à la répression qui suit le Printemps de Prague. Au début des années 1970, il reçoit le livre, cette fois envoyé par Michael Douglas, son père lui a donné les droits pour ses débuts en tant que producteur. Une coïncidence, ils n’en ont jamais parlé ensemble. Milos Forman et Michael Douglas vont adapter au cinéma ce livre que les majors ont refusé, jugeant l’histoire trop noire et trop cruelle. Il tourne en 1975 dans un authentique hôpital psychiatrique. Dans les rôles principaux, Louise Fletcher la terrible infirmière Miss Ratched et Jack Nicholson sera McMurphy. Immense succès qui remporte les cinq Oscars les plus prestigieux.

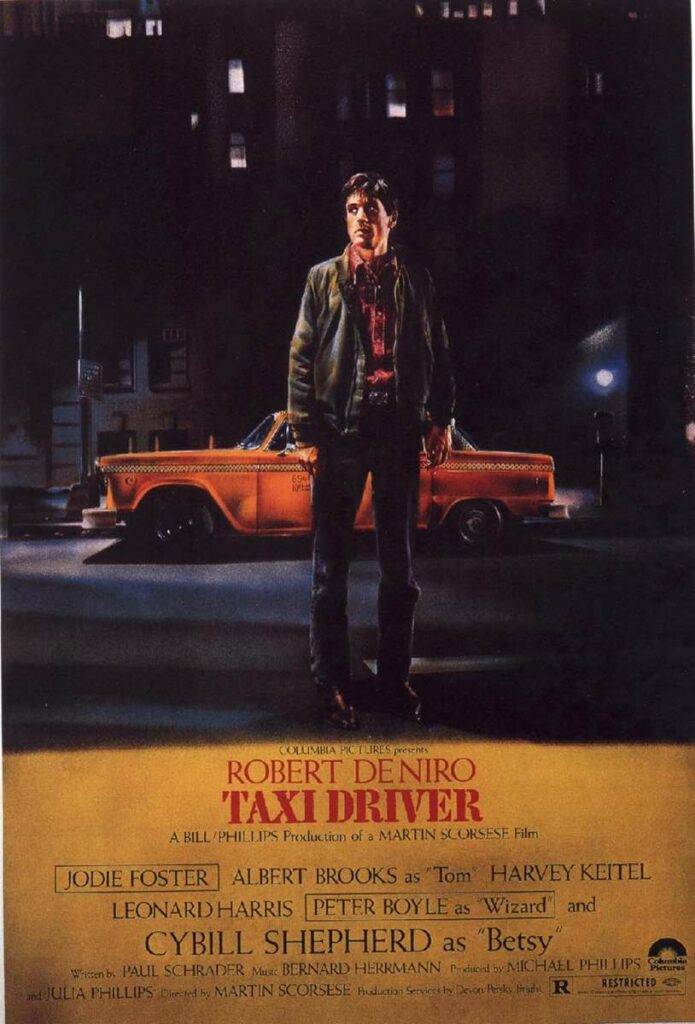

1976…Taxi Driver…Deux premières minutes à montrer dans les écoles de cinéma…Deux minutes suffisent pour dresser le portrait de Travis un homme perdu et donner le ton du film…Magistral ! Renforcée par la musique de Bernard Herrmann et son une ambiance mélancolique d’une nuit New-Yorkaise, sans en oublier les dangers et suivre la vie de Travis, chauffeur de taxi à New York. Ce n’est pas Broadway ni Times Square mais celui des quartiers dans les nuits noires. Entré dans le panthéon du septième art, Martin Scorcese avec Taxi Driver, donne à voir une œuvre à froid, un instantané pour prendre systématiquement le contre-pied d’autrefois pour en délivrer l’exact négatif, sans mettre en question les fondements du système…Au cinéma le rêve américain a disparu…Plus le héro progresse, plus il devient impuissant. L’ère des James Stewart, John Wayne, Gary Cooper et autres…toujours vainqueurs au mot fin est révolue. Place aux antihéros…

1980…The Shining…Impossible d’oublier les plans aériens de l’introduction, impossible d’oublier les travellings-avant à la steadicam sur le tricycle de Danny parcourant en boucle les couloirs de l’Hôtel Overlook, ni le mouvement contrarié avant/arrière qui enserre Wendy dans l’escalier, tétanisée face à un mari totalement fou…Comment effacer de notre mémoire les travellings sinueux qui suivent tour à tour le « Minotaure » et sa proie dans le labyrinthe gelé ? Immersion irrépressible, paradoxale…Par la puissance, la précision et la pureté de son style, Kubrick est comparable aux grands compositeurs du XIXème siècle. Le mouvement rythmique de Shining évoque d’ailleurs celui d’une symphonie wagnérienne…

Montées en puissance répétées, entrecoupées d’explosions, ici, grands travellings-avant qui accumulent l’énergie cinétique, interrompus violemment par un plan fixe comme le plan le plus traumatisant du film avec l’apparition soudaine des sœurs jumelles au détour d’un couloir. C’est la fixité mécanique de ces deux petites filles qui les rend effrayantes, ainsi que le dédoublement étrange qu’elles opèrent dans la ligne de fuite. Nos yeux hallucinent…Une anomalie monstrueuse dans la normalité, anomalie qui peut aussi bien faire rire que mettre mal à l’aise. Le concept du film est de montrer que l’horreur ne vient pas forcément d’un château gothique ou d’un cloaque redneck, mais d’une moquette proprette et kitsch, d’un éclairage électrique plat dans une salle de bain, un héritage de Psychose, de l’inox impeccablement lustré d’un réfectoire ou d’une simple rame de papier. Ce qui fait peur au fond dans Shining, c’est le vide et la laideur fonctionnelle de la vie moderne, vide qui accuse notre stérilité existentielle et qui nous laisse encore plus seuls face à nos démons intérieurs.

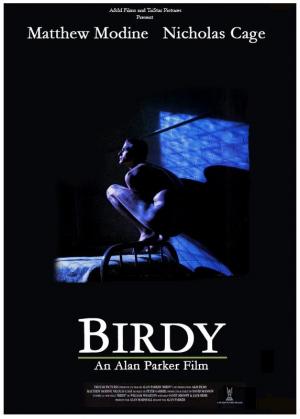

1984…Birdy…« l’innocence perdue » de l’Amérique…

Birdy n’est pas un film sur la folie. C’est un film sur une obsession. Les garçons ne sont pas fous, c’est le monde qui est fou…Le psychiatre est le méchant. Il est l’autorité aveugle, l’esprit des institutions. Birdy n’est pas un film sur la guerre. C’est un film sur toutes les guerres…On pouvait faire du cinéma qui avait des choses à dire. Et pourtant, mes films étaient des films de studios, pas des films indépendants. En fait, ma génération de cinéastes était une génération où nous devenions réalisateur car nous avions des choses à dire. On se servait de nos films pour affirmer des points de vue et des idées sur le monde, la vie, la politique…C’était une époque plus courageuse…Ce n’est plus trop le cas de nos jours. C’est ce que le cinéma devrait être…

1988…Camille Claudel…Paul Claudel est dans une autre forme de folie, celle de Dieu, l’absolu asservissement à son ordre. Il sait que sa sœur est une artiste géniale mais pense que tout ce qui se déroule sur terre est le fruit de la volonté de Dieu. Que Camille a fréquenté le divin, mais qu’elle n’en reviendra pas. Sa maladie est une fatalité à laquelle personne ne peut rien. Camille, elle, vivra encore vingt-huit ans dans l’asile de Montdevergues. Avant d’y mourir de faim, victime des restrictions alimentaires imposées par le régime de Vichy à ceux qu’on appelait “les fous”.

1991…Le Silence des Agneaux…

Il faisait peur, le premier jour, on a eu une lecture du scénario et à la fin je ne voulais plus jamais lui reparler, j’étais pétrifiée ! Je l’évitais. c’était le dernier jour de tournage et il est venu me voir et je lui ai avoué que j’avais vraiment peur de lui…Anthony Hopkins Oscar du Meilleur acteur en 1992, avec vingt-cinq minutes à l’écran ! Après 40 ans de carrière, Jonathan Demme restera le réalisateur de deux grands films et sur deux ans…1991 & 1993. Le Silence des agneaux sacré par 5 Oscars majeurs de la compétition…Meilleur Film/Réalisateur/Scénario/Acteur/Actrice. Philadelphia le premier film venant d’Hollywood qui traite du sida, de l’homosexualité et de l’homophobie. Pour Tom Hanks premier Oscar du meilleur acteur.

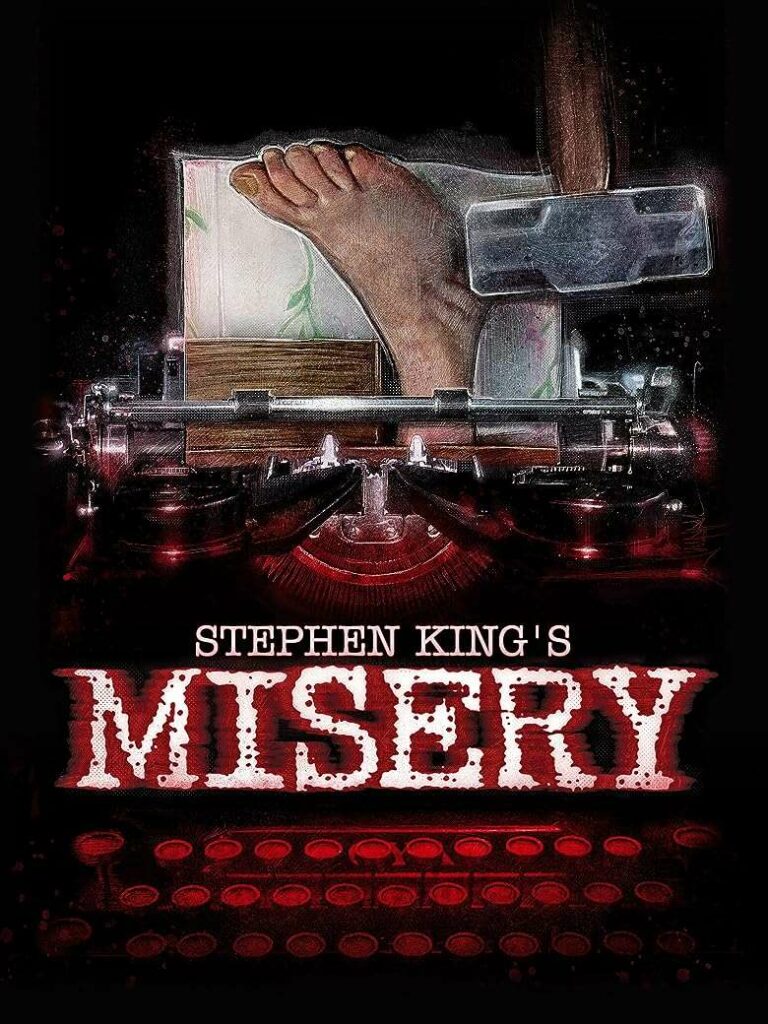

1990…Misery…Le jeu tout en nuances et imprévisible de Kathy Bates interprète l’un des personnages les plus terrifiants sur grand écran. L’infirmière attentionné devient bourreau psychopathe et torture son écrivain adoré pour avoir ce qu’elle veut. Reconnue au théâtre à Broadway mais inconnue au cinéma. Oscar de la meilleure actrice pour sa performance inoubliable. Un film féroce, terrifiant et jubilatoire pour le spectateur. Il est rare de voir un personnage féminin autant réussi qu’effrayant.

2010…Black Swan…La folie, vue de haut, a toujours quelque chose de grotesque. Aronofsky scrute les altérations de son héroïne à travers des miroirs omniprésents…Les danseurs passent leur temps à s’observer quand ils travaillent, la relation qu’ils ont avec leur reflet est une part importante de leur identité. Les cinéastes sont eux aussi fascinés par les miroirs, ils ont souvent joué avec, il voulait aller encore plus loin sur le plan visuel, explorer le sens profond du miroir et du reflet, montrer ce que cela signifie vraiment de regarder dans un miroir. Dans le film, les miroirs jouent un rôle très important dans la compréhension du personnage de Nina, chez qui la notion de double et de reflet joue un si grand rôle….Ce ne sont ni la danse, ni même le travail, qui l’intéressent. C’est la performance et ce qu’il en coûte. Le sacrifice se mesure précisément en stigmates…plus que la lourde symbolique des ailes qui lui poussent, on repère cette terrible dîme aux rougeurs qui naissent sur la peau de Nina, au bruit de ses os qui craquent lors des étirements, à ses ongles qui se fissurent et tombent.

2019…Joker…Je pense que tout le monde est isolé, économiquement, socialement, que l’on soit le Joker, le jeune Bruce Wayne le futur Batman ou une femme anonyme dans un bus, tout le monde doit composer avec ces « pensées négatives », tout le monde se sent dépassé, écrasé, chacun porte beaucoup de tristesse et de vulnérabilité…Durant le tournage, j’étais le personnage ! l’idée, pour moi, de séparer l’identité du personnage de la mienne est inconcevable. Tout ce que je faisais était en relation avec « Joker », quelle que soit l’heure. Je n’avais aucune vie sociale, je ne dînais avec personne, je rentrais chez moi chaque soir dans la peau du Joker que je conservais jusqu’au matin, et ainsi de suite. Ma seule relation sociale, c’était Todd Phillips...J’ai vécu le meilleur moment de ma vie ! Je peux m’ennuyer rapidement, et là, je ne me suis jamais ennuyé, jamais ! Chaque jour, je me réveillais avec l’idée de trouver quelque chose de nouveau, j’essayais de me surprendre moi-même, il y avait tant à penser en étant le Joker. Et puis sur le tournage, quand tout contribue à vous aider, les caméras, le réalisateur, la musique, quel pied ! Travailler avec Todd Phillip si sensible, si précis, qui n’a rien de conventionnel et qui fait preuve d’un tel sens de l’humour, c’était extraordinaire.

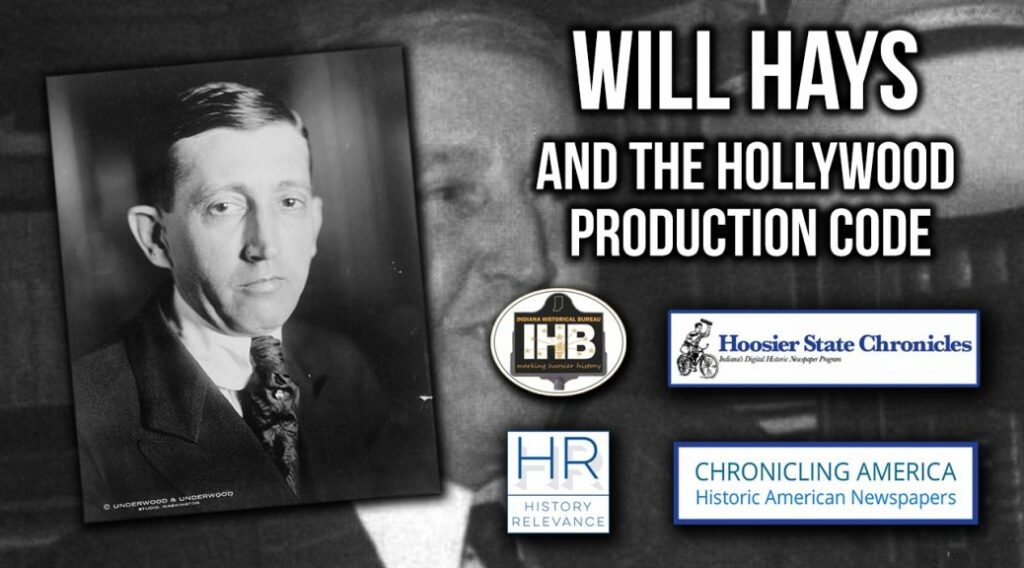

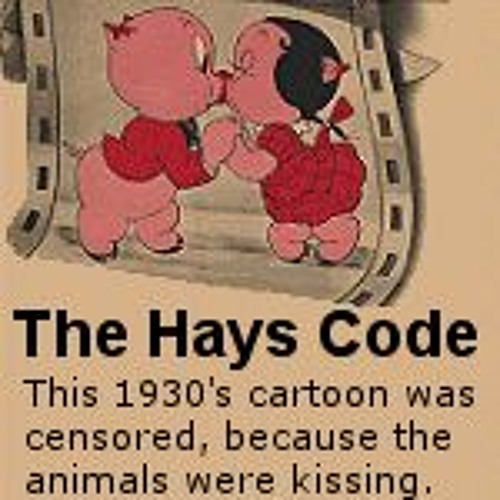

1934-1966 / Histoire du code HAYS…

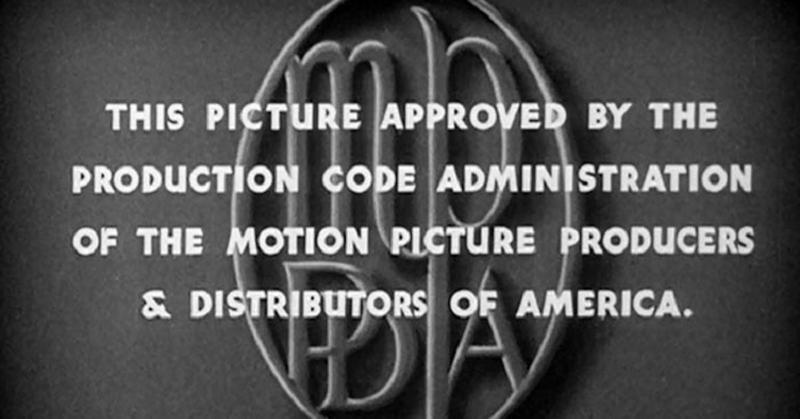

Nom officieux donné au code de production du cinéma américain établi en mars 1930 par le sénateur William Hays, président de la Motion Pictures Producers and Distributors Association (MPPDA) qui a pour but de réguler le contenu de la production des films en donnant des recommandations sur ce qu’il est convenable ou pas de montrer à l’écran. Appliqué de façon stricte de 1934 à 1952, puis de façon de moins en moins rigoriste jusqu’en 1966, ce texte fait suite à de nombreux scandales entachant l’image de Hollywood. Les studios s’étant eux-mêmes imposé ces restrictions afin d’éviter l’intervention extérieure, en particulier celle de l’État fédéral. Le texte du code a été rédigé en 1929 par Martin Quigley (1890-1964) éditeur catholique et Daniel A. Lord (1888-1965) prêtre jésuite. Le Code est appliqué par l’administration du code de production dirigée par Joseph Breen, de culture profondément catholique, qui impose sa marque sur tous les films américains de 1934 à 1954. Breen est remplacé par son adjoint, Geoffrey Shurlock, de 1954 à 1968. Le code Hays est associé à une période-charnière dans l’histoire du contenu, du style et des valeurs morales du cinéma américain, qui a connu un avant et un après. On réécrit un code en 1966, mais il n’est que peu appliqué. En 1968, on le remplace par un système de classification des films par âge créé par Jack Valenti et toujours en vigueur.

Aucun film ne sera produit qui porterait atteinte aux valeurs morales des spectateurs. De la même manière la sympathie du spectateur ne doit jamais aller du côté du crime, des méfaits, du mal ou du péché.

Des standards de vie corrects, soumis uniquement aux exigences du drame et du divertissement, seront montrés.

La loi, naturelle ou humaine, ne sera pas ridiculisée et aucune sympathie ne sera accordée à ceux qui la violent.

Le code Hays et les vices cachés d’Hollywood

par Anaïs Leehmann

Quand Mae West se frotte contre son partenaire dans Lady Lou de Lowell Sherman et lui susurre à l’oreille de sa voix gouailleuse « C’est un pistolet dans votre poche, ou vous êtes juste content de me voir ?» nulle équivoque sur les intentions de la blonde aguicheuse. La moindre de ses apparitions est synonyme de provocation, de réparties fines un brin vulgaires, mais surtout de liberté sexuelle. Prédatrice à la cuisse légère sur l’écran comme à la ville, elle est, avec Jean Harlow, l’autre blonde platine, l’incarnation d’un Hollywood libertaire, dont les influentes ligues de vertu catholiques n’auront de cesse de stigmatiser les productions cinématographiques jugées immorales, ainsi que les mœurs prétendument débauchées de ses acteurs.

Dès les années 20, la cité du cinéma, érigée au milieu de nulle part sur les hauteurs de Los Angeles, brille autant par ses rêves projetés sur grand écran que par les excès qui se trament en coulisse, et dont la presse à sensation va faire ses choux gras. Acteurs accros aux amphétamines, comme la toute jeune Judy Garland, drogue et alcool circulant sur les tournages en pleine période de prohibition, sexe, prostitution, jeux d’argent et richesse d’une caste d’artistes privilégiés, vivant en vase clos, à l’abri de la misère et au-dessus des lois…Dès l’origine, le scandale fait partie de l’ADN hollywoodien. Il est même une composante essentielle permettant de comprendre comment, à un moment de son histoire, ce cinéma a cru bon de se doter d’un code de censure, ou plutôt d’autocensure, le fameux code Hays, afin de calmer les controverses que suscitaient les audaces de certains films. Le rôle de la censure, qui allait à la fois entraver et enrichir la création cinématographique, de 1934, date à laquelle le code de production sera finalement appliqué, jusqu’à sa disparition en 1968.

A l’origine, en septembre 1921, il y a l’affaire Arbuckle que les studios ne parviendront pas à étouffer, qui va profondément choquer le pays…Accusé d’avoir violé et tué une jeune comédienne au cours d’une orgie, Roscoe «Fatty» Arbuckle, acteur comique aussi adulé en son temps qu’un Buster Keaton ou un Oliver Hardy, devient aux yeux de tous un monstre sanguinaire et dépravé. A travers cette affaire qui défraiera la chronique, c’est toute l’industrie du cinéma, soudain perçue comme une sorte de Babylone pleine de vices, dont l’Amérique puritaine entend faire le procès. Dès 1922, Hollywood commence à réfléchir à l’élaboration d’un code de bonne conduite, mais ce n’est qu’en 1930 que les studios chargent un certain William Hays, presbytérien et républicain, d’établir un code d’autocensure. Il s’agit, en réalité, d’apaiser les groupes catholiques qui, par leurs pressions constantes et les coupes qu’ils exigent, menacent l’économie du cinéma. Ce n’est qu’en 1934 qu’il sera appliqué et, durant cet intervalle de quatre ans, va émerger le «précode»…Un cinéma d’une liberté folle, ne lésinant ni sur les débauches de violence ni sur le sexe, afin d’attirer dans les salles une population appauvrie par la Grande Dépression. Les figures du gangster comme Scarface ou de la femme déchue qui s’élève socialement en usant de ses charmes Baby Face ont les faveurs d’un public qui s’identifie à ces réprouvés, purs produits de la crise économique.

Les ligues de vertu, écumant, durcissent leurs menaces de boycott, et finalement, un code strict, édicté par le fanatique Joseph Breen, va museler toute la production cinématographique pendant plus de trente ans. Le blasphème, la représentation du sexe, de la violence, l’homosexualité, la toxicomanie, la prostitution, les baisers de plus de trente secondes, les décolletés ravageurs, la présence d’un homme et d’une femme dans le même lit, sont formellement interdits. Aussi stupides soient-elles, ces règles vont paradoxalement permettre aux réalisateurs les plus inventifs d’étoffer leur cinéma, par la suggestion, la métaphore, l’ellipse et autres ruses dans lesquelles Hitchcock, notamment, va exceller. Le cinéma frontal et direct qui caractérisait le précode va céder la place à un autre plus ambigu, plus érotique, travaillé par le hors-champ, l’idée étant de solliciter l’imagination du spectateur et de lui donner l’impression d’avoir vu ce qui en réalité n’a pu lui être montré. Par exemple, voir dans le train s’engouffrant dans un tunnel, à la fin de la Mort aux trousses, un acte sexuel, ou dans le feu d’artifice de la Main au collet pour un orgasme explosif. En contournant ces interdits par la mise en scène, les cinéastes auront aussi déniaisé et éduqué le regard du spectateur, l’invitant à l’interprétation et à la lecture herméneutique. Le morcellement des corps, le déplacement métonymique…Le gant de Gilda, le chignon de Kim Novak dans Vertigo, les bijoux de Grace Kelly, etc. deviendront finalement les marottes d’une cinéphilie compulsive à l’œuvre, un fétichisme du regard que seules la censure et ses entraves auront permis de révéler.