Les premières minutes sont à montrer dans toutes les écoles de cinéma…Deux minutes suffisent pour dresser le portrait de Travis et donner le ton du film. La caméra fixe de très près le regard d’un homme, qui se promène pour observer ce qui l’entoure, tout en étant accompagné d’expressions subtiles mais suffisamment perceptibles pour discerner le sentiment d’égarement et de peur qu’il traduit. Ce plan est suivi par sa demande de travail et la « motivation » d’un homme perdu…Magistral ! Introduction renforcée par la musique de Bernard Herrmann, qui nous plongent immédiatement dans cette ambiance mélancolique et douce d’une nuit New-Yorkaise, tout en l’alarmant face aux nombreux dangers qui s’y cachent. Vous êtes invités à suivre la vie de Travis, un jeune homme sans histoires, chauffeur de taxi à New York. Ce n’est pas la New York de Broadway ou de Times Square qui nous intéresse, mais celle des quartiers, où rôdent de drôles d’oiseaux en ces heures tardives.

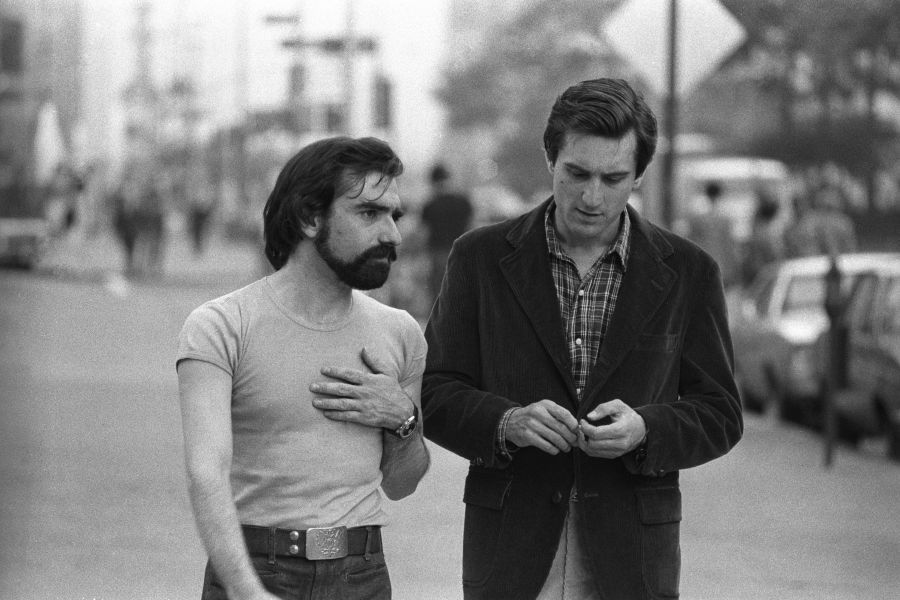

Taxi Driver film entré dans le panthéon du septième art, une référence connu de tous. Il fait partie des films qui lancèrent la carrière de Robert de Niro et, surtout, de son réalisateur, Martin Scorsese.

Volonté de s’accomplir et incapacité ou manque de volonté de s’émanciper, Taxi Driver confronte l’expression de l’individu et l’aliénation sociale en décrivant une réalité aussi sèche que crédible, jamais déformée, illustrant à merveille le sentiment de solitude dans un monde qui grouille. Travis n’est pas conforme à la société qui l’entoure, et son métier de chauffeur de taxi en est une résultante logique, il accompagne et côtoie la société à longueur de nuits, mais ne fait que la traverser sans en faire partie. Le thème musical principal du film illustre ce monde à deux facettes dans lequel il évolue avec, d’un côté, ces mélodies douces qui créent une mélancolie ambiante, et ces intermèdes plus percutants et secs, qui font jaillir cette violence qui peut surgir à tout instant. Ce monde est violent, physiquement et moralement, pour cet homme qui se trouve face à sa propre condition d’individu aliéné, écrivant le récit de chacune de ses journées dans un journal, tout en les faisant s’écouler de manière indifférente, étant embourbé dans une routine épuisante. Entre volonté de s’accomplir et incapacité ou manque de volonté de s’émanciper, Taxi Driver confronte expression de l’individu et aliénation sociale en décrivant une réalité aussi sèche que crédible, jamais déformée, illustrant à merveille le sentiment de solitude dans un monde qui grouille. Incapable d’interagir en société, à l’image de la scène lunaire où il essaie de discuter avec la caissière du cinéma avec le son des films pornographiques en fond, ou de l’échec cuisant sur lequel va aboutir son rendez-vous galant avec Betsy, Travis incarne l’image d’un homme seul et en quête de sens à son existence. Il le cherche, et quand il le déniche, il se trouve animé d’une volonté et d’une rage impossibles à contenir. Quand il voit Iris, illustration d’un système qui la soumet et qui se préoccupe peu de son sort, mais qu’elle défend tout de même, il voit le reflet de ce qui le répugne le plus dans ce monde. Très tranchée, l’opinion de Travis est exposée sans détour ni contradiction. Il ne s’agit pas de l’imposer au spectateur, simplement de faire vivre ce personnage dans ce décor souvent sinistre et cynique, dont il n’est finalement qu’un reflet. Taxi Driver est un film qui baigne dans la réalité, qu’il restitue à la merveille, dans cette capacité à faire surgir l’inattendu, à créer un écart systématique entre attentes et réalité, pour toujours nous y ramener.

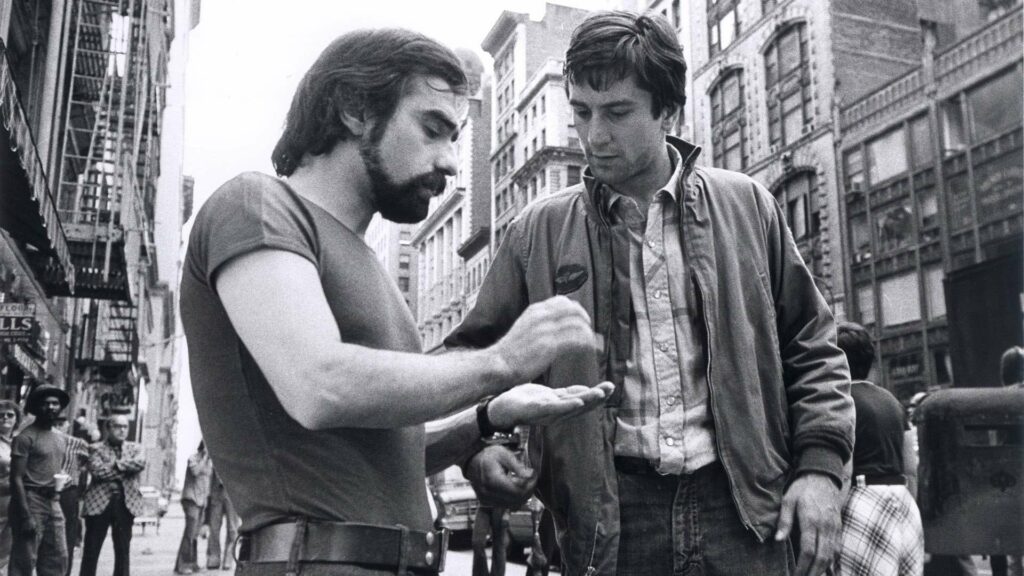

Eviter les redites sur un tel film relève de l’impossible. Il suffit de saluer l’extraordinaire performance de Robert de Niro, qui porte à bout de bras ce rôle si difficile à endosser, mis en lumière part un Martin Scorsese qui s’amuse à jouer les marionnettistes au détour d’une scène, le tout sur la base d’un scénario signé Paul Schrader, dont on sent déjà tout le cynisme et la vision d’un monde qui court à sa perte. Filmer la réalité, et la retranscrire, est certainement ce qu’il y a de plus difficile au cinéma, mais le cinéaste y arrive parfaitement avec Taxi Driver, tableau mélancolique, presque dystopique de ce monde impitoyable qui nous enferme et bloque les portes de sorties, qui mènent vers l’inconnu, et qui suscitent la peur. Viennent les notes de la musique de Bernard Herrmann, qui signe ici sa dernière oeuvre, accompagnant le temps qui s’écoule, dans une boucle où ne finissent par subsister qu’une étrange forme d’amertume, de cynisme et de peur.

RETOUR SUR IMAGES par Maxime Lerolle

Lorsque par hasard, un sénateur, candidat à l’élection présidentielle américaine, monte dans son taxi et s’enquiert de son avis sur la situation générale du pays, Travis Bickle (Robert De Niro), après un bref moment d’hésitation, décharge tout son fiel…Vous devriez nettoyer cette ville, parce que c’est un égout à ciel ouvert. Pleine de crasse et de détritus. Je pense que le Président devrait nettoyer toute cette merde. Vous devriez tirer la chasse. C’est dire le peu d’estime que le héros de Taxi Driver porte au New York des années 1970. Il faut dire que la décennie est l’une des pires qu’a connues la métropole. Entre la crise économique, le déclin industriel et un budget municipal insuffisant, la « Big Apple » traîne une réputation de ville corrompue, où règnent le crime, la drogue et la prostitution. Cette ambiance décadente, Martin Scorsese et son chef-opérateur Michael Chapman la saisissent à merveille dans des scènes de nuit, faiblement éclairées, où parade toute une faune, selon les mots de Travis…Putes, chattes en chaleur, enculés, folles, pédés, pourvoyeurs, camés, le vice et le fric. Bien que tourné en décors naturels, on ne saurait pourtant qualifier Taxi Driver de film documentaire, tant l’esprit troublé de Travis détermine la perception qu’on a de New York. Plus qu’un réalisme des lieux, il faut voir en Taxi Driver le réalisme psychologique du portrait d’un vétéran du Vietnam et dans les rues de la ville qui ne dort jamais, non pas de quelconques preuves de sa décadence, mais les projections fantasmatiques d’un ex-Marine, originaire du Midwest, que la guerre a rendu insomniaque. Ce caractère fantasmatique, on le ressent pleinement dans la bande originale, composée par Bernard Herrmann dont il s’agit là du dernier travail, durant lequel il décède le soir du dernier jour d’enregistrement. La musique aux sonorités jazz ne cesse de tourner en boucle, irritant, tapant sur les nerfs, à l’instar de Travis errant dans les rues de New York, jusqu’à ce que dans la seconde moitié du film, Matthew (Harvey Keitel) lance un vinyle pour une danse avec Iris (Jodie Foster), et que du tourne-disque naisse la mélodie tant entendue. On comprend alors que le thème qu’on croyait extra-diégétique est en fait celui d’Iris, personnage dont Travis, en quête de rédemption, fantasme l’innocence. La musique fonctionne alors comme l’expression de l’âme new-yorkaise de ces années-là, du moins telle que la voit Travis faussement innocente, réellement enivrante.

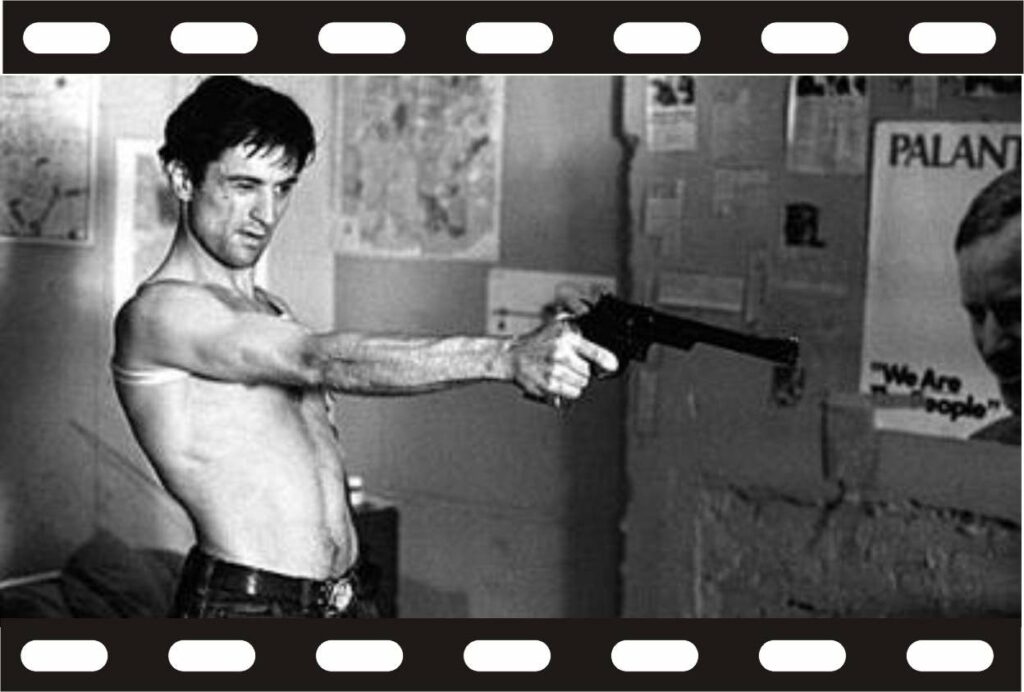

Revoir Taxi Driver plus de 40 ans après sa sortie change la perception qu’on a du film, mais également de la ville. New York a fait peau neuve depuis ces années sombres et les différentes municipalités ont redoublé d’efforts pour diminuer la pauvreté et la criminalité. Depuis les attentats du 11-Septembre, elle a gagné le statut de ville-martyr et délaissé l’image de bourbier crapule. Cet incroyable événement brouille la vision qu’on a de Travis. Celui-ci oscille entre deux pôles. D’une part, l’ange exterminateur, proche d’un sombre super-héros et d’autre part, le terroriste proto-fasciste. Au super-héros vengeur, il emprunte bon nombre de gestes et de répliques. Ainsi, tel Batman mais en plus fauché, il passe ses soirées à s’entraîner rageusement dans sa chambre minable, musclant son corps squelettique, maniant le revolver, défiant son reflet dans la fameuse scène « You talkin’ to me ? ». Mais son discours rappelle un autre super-héros, encore plus cinglé que le Chevalier noir Rorschach. Certes, le vengeur masqué d’Alan Moore et Dave Gibbons ne fera son apparition dans Watchmen que dix ans plus tard. De ce fait, il faut plutôt voir en Travis Bickle, lui qui se targue dans son journal intime comme le personnage de Moore et Gibbons de « se dresser contre la racaille, le cul, les cons, la crasse, la merde », une préfiguration du super-« héros » le plus nihiliste. De Rorschach, on glisse aisément de l’héroïsme justicier au brutal fascisme. De même que le fascisme historique naît de l’horreur des tranchées de la Première Guerre mondiale, Travis et Rorschach endossent leur costume à la suite d’un événement traumatique, le Vietnam pour le premier, une enfance douloureuse pour le second. Quoique inversées, les significations de leur costume respectif fonctionnent pourtant de manière complémentaire au masque de Rorschach dont les motifs rappellent le test psychologique du même nom répondent les lunettes teintées et la crête iroquoise de Travis à la fin de Taxi Driver. Deux manières d’effacer sa propre personnalité, de transformer son corps en arme efficace sans tenir compte des sentiments d’autrui. Les deux personnages partagent une même vision du monde, confondant les effets de la criminalité et de la prostitution avec les causes comme l’abandon de la ville par les riches blancs et les pouvoirs publics engendrant la pauvreté et ses conséquences collatérales, et s’attaquant aux premiers pour mieux défendre les secondes. À revoir le film de Scorsese aujourd’hui, on mesure à quel point son héros, raciste et sexiste à souhait, aurait pu de nos jours rejoindre la cause des machistes ou la croisade des suprématistes blancs. Au bout du compte, le véritable danger qui guette la New York fictionnelle des années 70 n’est pas tant la pauvreté et son cortège de fléaux, mais la fascisation de ses éléments les plus marginalisés, à l’instar de Travis Bickle. Du justicier solitaire au terroriste fasciste, il n’y a qu’un pas.

TRAVIS À TRAVERS LE MIROIR par Benoît Smith

C’est une œuvre aussi retentissante que mystérieuse qui fait le sujet du dernier bébé de la collection « Côté Films » aux éditions Yellow Now. Bernard Benoliel ne semble pourtant pas intimidé le moins du monde tandis qu’il aborde Taxi Driver, film dont la réception critique et publique générale, mûrie depuis sa sortie en 1976, se divise entre le culte, motivé par la violente flamboyance de l’objet, et le flou quant au sens qu’il faudrait lui donner. Eu égard à cette réception qui la précède, l’analyse proposée par Benoliel s’apparente à une remise à plat, commençant par écarter les commentaires généralement tirés des lectures du film au premier degré…Un New-Yorkais névrosé et frustré dérive au gré de ses fantasmes, avant de trouver une forme de rédemption en se faisant justicier, pour ensuite replacer celui-ci dans le contexte socio-culturel de son élaboration. C’est ainsi que, derrière le soupçon d’influence judéo-chrétienne parfois évoqué un peu trop facilement quant aux auteurs du film avec le catholique Martin Scorsese, réalisateur, et le calviniste Paul Schrader, scénariste, l’essayiste va invoquer les accents métaphysiques plus vertigineux, par-delà la frontière d’une religion, d’un autre chrétien tourmenté…Dostoïevski, dont les personnages pris dans la fièvre délirante de leurs pensées ne sont pas sans point commun avec le chauffeur de taxi Travis Bickle. L’ombre de l’auteur des Carnets du sous-sol apporte un éclairage singulier à l’errance insomniaque new-yorkaise. Mais surtout, cette contextualisation préparatoire a une vertu immédiate, que la suite, analyse presque exclusivement filmique, viendra conforter d’un objet trop souvent évoqué par le prisme de l’appréciation du brio du trio moteur que sont Scorsese, Robert De Niro, Schrader, Benoliel révèle un incontestable produit de son temps l’agitation des États-Unis des années 1960-70 et d’influences culturelles aussi peu soupçonnées qu’un certain épisode de La Quatrième Dimension, le fruit d’une maturation artistique de talents non repliés sur leurs propres performances, mais s’exprimant au regard du monde.

L’analyse revisite à la lumière de ces références les choix les plus singuliers du récit du film, dans le montage, dans le débit de la voix-off de Travis composant son journal, dans les décadrages de la caméra quittant la perspective stricte du personnage pour prendre quelque étrange direction…Elle en fait les arguments d’une errance définitivement moins matérielle que mentale, tant dans les fantasmes exprimés par Travis que dans la mise en scène qui tâche d’épouser cet état d’esprit. Par ce prisme, Taxi Driver prend une dimension qui a certainement toujours existé mais qu’on a négligée ou survolée, une dimension fantastique et intimidante qui pourrait bien être la cause profonde du trouble qu’il suscite. C’est un récit de failles et de collisions de mondes intimes parallèles. L’errance du personnage, entre ressentiment social, frustration sexuelle et désir d’être aimé, est décortiquée dans le chaos des aspirations apparemment contradictoires qui ouvrent pour lui plusieurs fantasmes de sorties possibles…Amoureux, sauveur de fille perdue, tueur raciste, assassin de politicien…Sous cet angle, la dernière partie du film ne résulterait que de la convergence de ces possibles dans cet esprit errant, en déconnexion de quelque sous-texte moral que certains commentateurs ont pu lui prêter. Au centre de l’analyse comme du film, Benoliel place la fameuse scène du monologue face au miroir qui, à l’en croire, n’en est peut-être pas vraiment un…Car, en pointant là encore le doigt sur des choses évidentes mais plus significatives qu’on a voulu le croire comme ce choix de mise en scène consistant, pendant le monologue, à filmer non l’acteur mais son reflet, en occultant du mieux possible les bords du miroir, le critique reformule la scène au-delà de sa performance pour mettre en avant sa fonction de basculement, de rupture mentale aux implications plus glaçantes que l’imprécation solitaire. Même la punchline désormais culte « You talkin’ to me ? » y prend un sens terrifiant comme l’abîme de Nietzsche…Quand Travis s’adresse à son double dans la glace, son double s’adresse aussi à lui. Le lecteur, grâce à l’essai de Benoliel, aura traversé le miroir de l’apparence pour redécouvrir une œuvre plus secrète qu’il n’y paraissait.

REVUE DE PRESSE DE « TAXI DRIVER » par David Duez – 6/11/2015

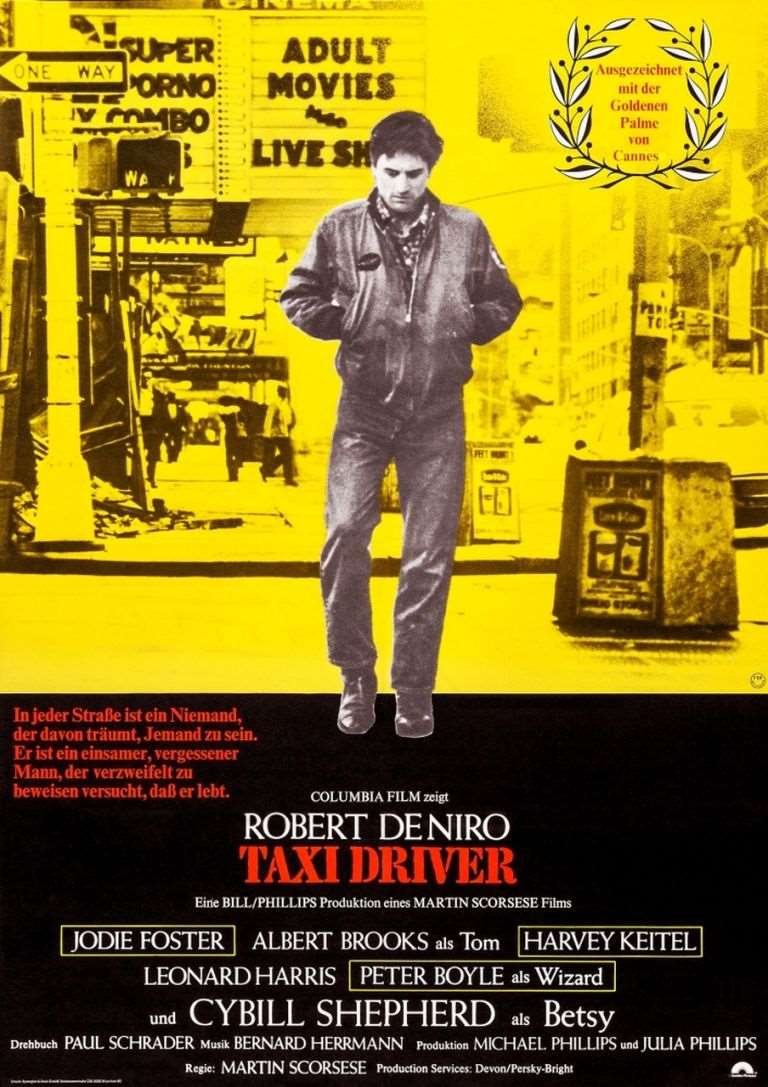

Après une poignée de courts-métrage dont Italian american en 1974 et trois longs métrages Bertha Boxcar, Alice n’est plus ici et Mean Streets, Martin Scorsese reçoit, à 34 ans, la Palme d’or pour Taxi Driver. Deux ans après La Conversation de Francis Ford Coppola et le Grand Prix International cette 29e édition du Festival international du Film de Cannes récompense donc à nouveau la nouvelle génération du cinéma américain. Un prix qui déroute bon nombre de festivaliers et de critiques. Lors de la projection du film, de nombreux sifflets retentissent. « La condamnation par le président du jury [Tennessee Williams] de la violence et de la politique n’a pas empêché » d’auréoler « un film où la violence est la plus démente et apparemment la plus gratuite », constate Marcel Martin de la revue Écran. De fait, incompris d’une partie du public, Taxi Driver frôle l’échec critique. En deux phrases, Jean-Paul Grousset du Canard enchaîné résume l’opinion générale « Si la tranche de vie américaine est parfois aussi tendre, écrit le journaliste, elle est souvent plus nerveuse et plus saignante. En oubliant quelques détours complaisamment sadiques, vous pouvez être client ».

UN FILM D’ATMOSPHÈRE…Dans les premières images, Taxi Driver brille par son atmosphère. « Au moins dans sa première partie, le film de Martin Scorsese rejoint toute une gamme de films sortis de la caméra-reportage des Coppola, Rafelson, Lukas, Hopper, Altman, et Mazursky. Même à travers une anecdote, [le metteur en scène] s’ingénie à capter la vie sur le vif », note Claude Baignères du Figaro avant de préciser « L’environnement humain et décoratif reste toujours d’une absolue vérité ». « Né dans la Petite-Italie new-yorkaise, le réalisateur a gardé de son enfance le goût de la rue, l’amour du terrifiant et fascinant spectacle urbain », précise Jean de Baroncelli qui poursuit « La représentation de ce spectacle, ces plongées nocturnes dans les quartiers excentriques de New-York constituent, selon le journaliste du Monde, le meilleur du film ». « Cinéma vérité », Taxi Driver propulse le spectateur sur la banquette arrière du taxi de Travis pour devenir, selon La Croix, un « observateur privilégié du New York by night… » « Il fallait tout le brio de Scorsese, son sens aigu du réalisme fantastique, pour exprimer la poésie cauchemardesque de ces nouveaux mystères de New York (et d’ailleurs) », signe plein d’enthousiasme Gilbert Salachas dans les colonnes de Télérama.

VIOLENCE GRATUITE…Pourtant, selon les critiques, Taxi Driver dérape progressivement, la déception succédant à l’admiration. « Le film bascule dans un univers grand-guignolesque où le metteur en scène semble plus fasciné par la violence et les effets de caméra qu’elle lui inspire que par la peinture lucide de son personnage de paumé », regrette Annie Coppermann des Échos. Cette dérive progressive « vers le spectaculaire », contrarie Jeune Cinéma, une revue qui ne cache pourtant pas son affection pour le nouveau film de Martin Scorsese. « Il est très dommage,, que l’explosion de violence, inévitable, qui conclut le film, d’une manière irréelle, soit entachée de complaisances et de gratuités » écrit Claude Benoit. Cette profusion de violence irrite Le Figaro « Cette violence-là, nous la connaissons, et le film de Martin Scorsese ne nous apprend rien sur elle », constate un brin désabusé Michel Mohrt avant de poursuivre « On a vu bien des films de ce genre et celui-ci sera vite confondu avec les autres. Il est sans originalité et sa violence a quelque chose de factice ». Dénuée de toute analyse, de toute explication, de toute condamnation, cette violence aveugle exaspère Claude-Marie Trémois « Ce chauffeur de taxi un peu fêlé ne se retrouve, à la fin du film, ni à l’hôpital psychiatrique, ni en prison. Son film n’est pas un appel à la vigilance… Ce n’est qu’une belle machine qui fait naître chez le spectateur un malaise grandissant », dénonce ainsi la seconde plume de Télérama. « La triste vérité, c’est que la violence est spectaculaire et surtout photogénique. Il est évidemment possible de faire du cinéma qui, comme le théâtre, procède par allusions, mais la reconstitution réaliste d’une bonne bagarre bien sanglante sera toujours plus captivante pour les foules » conclut Maurice Tassart de Carrefour.

UNE MORALE AMBIGÜE…La morale sous-jacente de Taxi Driver déstabilise la plupart des critiques. ‟ On ne se lave pas de ses péchés à l’église mais dans la rue “, écrivait Martin Scorsese en exergue de Mean Streets. Avec Taxi Driver, le cinéaste change sa caméra d’épaule. Après avoir posé un regard complice du côté de l’East Side, Scorsese délaisse la communauté italo-américaine pour un cinéma W.A.S.P. Les « émotifs » de ses précédents films sont remplacés par un « désespéré » atteint d’« anesthésie affective », signale Michael Henry de Positif. La dramaturgie religieuse chère à Martin Scorsese semble atteindre ici un paroxysme. A l’instar de la mythologie chrétienne, le chauffeur de taxi de Martin Scorsese entend nettoyer New York, Babylone moderne de verre et de béton, de ses principaux stigmates : petite délinquance et corruption en col blanc. Pour les lecteurs de L’Aurore, Guy Teisseire entraperçoit « les contours de ce que certains psychiatres ont appelé la névrose chrétienne… Mais, Travis, l’ange purificateur de Taxi Driver, a de toute évidence moins de traits communs avec Scorsese, le catholique de Little Italy, qu’avec Schrader [scénariste du film], le calviniste du lointain Michigan, dont De Niro porte d’ailleurs la tenue favorite », précise-t-il. Parce qu’elle « fait précisément le lit des fascismes », cette « leçon de morale » matinée de froide violence, agace Tristan Renaud de la revue Cinéma, pour qui « Taxi Driver laisse une impression désagréable d’instabilité, de complaisance et de veulerie ». « Bien sûr, on n’épouse pas le point de vue du personnage : on montre simplement qu’il n’y a pas d’autre issue pour un petit blanc paumé, qui a conservé, quelque part, le sens de certaines valeurs », temporise Pascal Kané qui se risque dans Les Cahiers du Cinéma à « une simple mise en garde, il ne faudrait pas s’étonner si… ». Claude Beylie réfute quant à lui toute idée de « leçon de morale » intrinsèque à Taxi Driver. Contrairement à ses confrères, le critique de la revue Écran voit dans « le refus de prendre clairement parti pour ou contre cette frénésie destructrice, [comme] une preuve supplémentaire du talent » d’un cinéaste, qui « nous ramène délibérément au plan de l’allégorie ». Préférant « le conte » à la fable moralisatrice, Martin Scorsese réaffirme, « contre toute attente, les pouvoirs du cinéma ».

LA FAUTE AU SCÉNARISTE

Scénariste pour Sydney Pollack (The Yakuza), Brian De Palma (Obsession) et Steven Spielberg (Rencontre du troisième type), Paul Schrader cristallise aussi certaines critiques. Film sur la solitude urbaine, Taxi Driver se veut, selon ses propres propos, « amer » et « offensif » (Le Monde) un film dont la principale « difficulté » était, toujours pour le scénariste, « d’ajuster les idées personnelles [la violence que tous nous portons en nous-mêmes] au cadre commercial » (Cinématographe). L’exercice semble tourner à l’échec, l’écriture de Taxi Driver suscitant l’ire de nombreux critiques. Ainsi pour Le Monde, « ce scénario, dont le propos semble être de montrer à quel point la vie moderne est génératrice d’agressivité, à quel point également les poisons du fascisme sont prompts à se réveiller, n’évite pas toujours les lieux communs et les artifices ». « Là où l’on espérait une prise en charge réelle de problèmes déterminants (la politique, ses relations affectives et l’environnement social), l’on a que superficialité, connotations lourdes, dialogues plats », fustige Bernard Chavardes de Téléciné. Plus pondéré, Julien Brunn dénonce pour Libération, la « linéarité » d’un scénario, enclin à une certaine « normalisation », un « côté un peu rangé par rapport au film précédent de Martin Scorsese (Mean Streets) ».

VIRTUOSITÉ DE LA RÉALISATION

Mise en scène, photographie, montage, bande-son…Taxi Driver profite par contre, pour la critique, d’une technique irréprochable. « Inachevé sur le fond, ce quatrième long-métrage est une œuvre incontestablement remarquable, se développant sur des images souvent superbes et parfois envoûtantes » selon François Gault du Coopérateur de France. A Cannes, Le Monde salue le savoir-faire de Martin Scorsese « Avec Taxi Driver, nous assistons vraiment au triomphe de la mise en scène, du style, de la virtuosité technique. Scorsese fait tout passer, même des moments de violence qui pourraient sembler gratuits, même un faux happy-end, mi eau-de-rose, mi vinaigre, auquel on ne s’attendait guère ». La photographie « sale » et « grumeleuse » de Michael Chapman ne fait pas pour autant de Taxi Driver un film underground. Bien au contraire. L’Humanité précise à ses lecteurs que « le style de la mise en scène est ici d’un quasi classicisme ». Pour La Revue du Cinéma, Guy Allombert décrit une réalisation étonnante, « qui tient à la fois d’un néo-réalisme très actuel et d’un onirisme cauchemardesque dans son vérisme recherché », avec pour seul credo « secouer le spectateur ». La critique célèbre aussi la piste musicale de Taxi Driver. Ainsi, Jean-Jacques Bernard rappelle aux lecteurs de la revue Cinématographe, que « le film est dédié à Bernard Herrmann décédé au terme du mixage qui signe une de ses plus belles musiques, la plus neuve en tous cas où le contrepoint permanent ouvre une perspective seconde au film ».

UN CASTING TROIS ÉTOILES

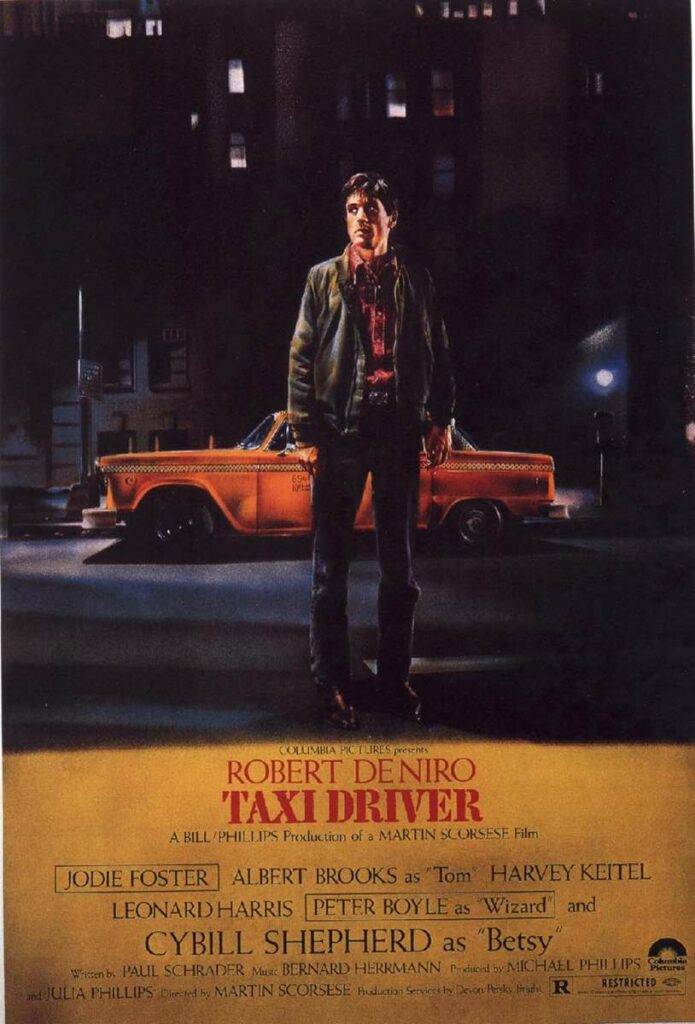

La distribution fait également l’unanimité. « Bouleversante de vérité » (Le Coopérateur de France) ou « magistrale » (Les Echos), l’interprétation de Robert De Niro tient le haut de l’affiche. Formé à l’Actors studio, Oscar du meilleur acteur deux ans plus tôt pour son rôle de Vito Corleone dans Le Parrain 2 de Francis Ford Coppola, Robert De Niro « mérite qu’on le qualifie de superstar », surenchérie Henry Chapier dans les colonnes du Quotidien de Paris « sa performance n’est jamais jouée, mais vécue jusqu’aux tripes dans le moindre geste, dans chaque crispation du visage, dans toute la profondeur, les éclairs et les nuances de ce regard inoubliable ». A ses côtés, « deux jeunes femmes sont particulièrement remarquables », écrit France Soir qui se fait une joie de les présenter « Dans le rôle de Betsy, Cybill Shepherd, très jolie blonde, a de l’allure et de l’humour. Pour elle, c’est la confirmation des espoirs nés au moment de La Dernière séance [de Peter Bogdanovich] et de Daisy Miller [(id.)]. Et Jodie Foster [Iris] est excellente dans le rôle de la prostituée mineure. Vedette très populaire de feuilletons télévisés, elle commence là une carrière cinématographique prometteuse qui intéresse déjà plusieurs producteurs français ».

LES HÉROS SONT FATIGUÉS

Max Tessier rappelle « Si Taxi Driver était si attendu, pour la revue Écran, c’est surtout parce qu’il renoue à sa manière avec tout un courant populaire du film noir social », cher à Elia Kazan, Edward Dmytryk, Joseph Losey. Pour autant, précise le journaliste, « Scorsese ne fait pas de rétro » aux « somptueux décors », le metteur en scène préfère arpenter « les rues sales et grouillantes de Manhattan, Brooklyn ou Haarlem ». Si sa caméra affleure l’asphalte, le cinéaste évite soigneusement « le culte de la mythologie du trottoir new-yorkais » pour se concentrer exclusivement sur le « point de vue du personnage », souligne Jean Roy pour la revue Écran. Martin Scorsese modernise, ainsi, le genre pour mieux se l’accaparer. Avec Taxi Driver, le metteur en scène donne à voir une œuvre à froid, un instantané, une œuvre qui « consiste à prendre systématiquement le contre-pied d’autrefois pour en délivrer l’exact négatif, tout en évitant soigneusement de mettre en question les fondements du système », rappelle Hervé Délilia. « Au cinéma le rêve américain a disparu, constate non sans ironie le journaliste de Politique hebdo. Pour le magazine de gauche, le réalisateur travaille à une « démystification du héros plus il progresse, plus il devient impuissant. L’ère des James Stewart, John Wayne, Gary Cooper et autres… toujours vainqueurs au mot fin est ainsi révolue. Place aux antihéros…