Stanley Kubrick est obnubilé depuis des années de réaliser un film sur Napoléon. En 1974, ce projet a les apparences d’une concrétisation mais beaucoup trop coûteuse et peu rentable pour la Warner. Certains critiques en parlent comme un film aussi interminable que le désert de Gobi…Un navet de dimension colossale, étendant des racines sur des centaines de kilomètres avant de sortir de terre. Malgré ces attaques, avant même que le projet soit lancé, Kubrick ne baisse pas les bras mais se met à chercher un nouveau film à offrir à la Warner. Cette dernière pourrait financer et exploiter ses montagnes de recherches sur Napoléon. Le film sera une adaptation du roman « Les mémoires de Barry Lyndon » de Thackeray…Ce roman me plaisait, c’est tout ce que je peux dire. Voilà pourquoi Kubrick décide d’adapter ce roman sur lequel il tomba par hasard, un livre très peu connu et peu réédité depuis le 19ème siècle. Pourtant il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Kubrick a décidé d’adapter cet ouvrage…En plus du cadre napoléonien, le cinéaste reprend un thème qui apparaît dans les meilleures œuvres du réalisateur, à savoir que les projets les mieux préparés tournent souvent mal à cause de l’erreur humaine, et donc que l’homme est souvent contrecarré dans ses efforts pour atteindre ses buts. Tout au long de l’aventure, Barry, sans s’en rendre compte, est lui-même son pire ennemi. Ce personnage fabuleusement interprété par Ryan O’Neal fait penser dans son attitude...Je me fous pas mal du monde à Stanley Kubrick. Tangente autobiographique dans cette adaptation ?

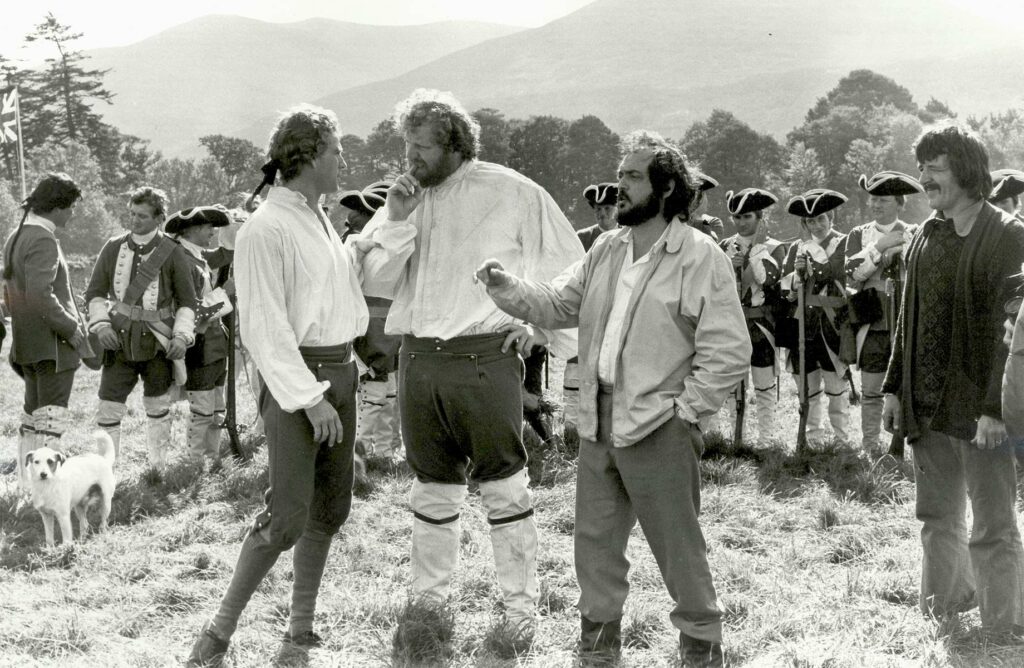

Pour le cinéaste, le meilleur roman pour faire un film n’est pas un roman d’action mais, au contraire, un roman tourné vers la vie intérieure de ses personnages. C’est pour cette raison qu’il a décidé de porter à l’écran les aventures désenchantées de cet antihéros. Ce film, qui a demandé un an de préparation et 250 jours de tournage, en Irlande, en Grande-Bretagne et en RDA, avec un budget de départ fixé à 2.5 millions de dollars qui atteindra finalement 11 millions de dollars, est son dixième long métrage réalisé en 1975 après Orange mécanique. Il souligne une nouvelle fois le talent visuel, évoquant la grande peinture des siècles passés, les maîtres anglais et flamands, les Gainsborough, Ruysdael, Hals ou Constable et la maîtrise de la mise en scène de ce génie du cinéma…Stanley voulait que ce soit d’une certaine façon un documentaire sur le 18ème siècle. Un « documentaire » puisqu’il s’agit d’un « voyage dans le passé ». Ce sera un ensemble de décors, de costumes, d’accessoires « vrais », mais aussi des comportements, des gestes, « l’air du temps » en quelque sorte…Kubrick se concentre tout d’abord sur ses interprètes car ce sont les personnages, les situations et les décors qui, à ses yeux, prédominent sur la future réalisation. Il attend beaucoup de ses comédiens, ce qui lui valut souvent de passer pour un dictateur sur un plateau. Lors du tournage, il eut d’ailleurs parfois des rapports conflictuels avec Marisa Berenson, interprète de Lady Lyndon.

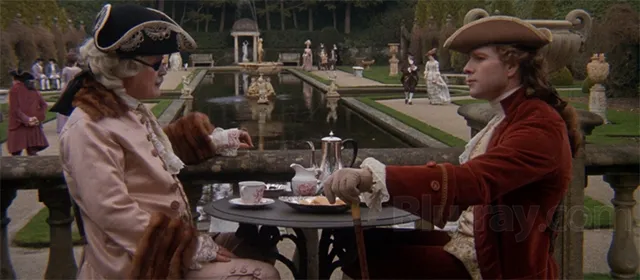

Le travail excessif fourni répond à une exigence voulue par le cinéaste pour être au plus près d’une époque, mais surtout pour que Barry Lyndon soit de Stanley Kubrick, c’est à dire une œuvre exceptionnelle et qui se démarque de ses contemporains par ses aspects singuliers. Voir la scène de séduction entre Lady Lyndon et Barry lors de la partie de cartes. En effet, de très nombreuses séquences du film marquent à jamais l’esprit du spectateur tant le travail du cinéaste est riche. Dans cette scène en particulier, la lumière naturelle, la musique poétique au climat tragique, les costumes et le détail dans l’expression des visages, soulignent avec justesse le propos, l’émotion et la période que Kubrick veut nous montrer. Je ne vais pas m’attarder à me lancer dans une analyse précise, tant il y a de choses à dire, et parce que beaucoup l’ont déjà fait avant moi, mais ici, comme le souligne Michel Ciment, Kubrick nous plonge dans une ambiance proche du cinéma muet. La force de la scène, c’est sa lumière naturelle à la bougie, la musique avec le Trio avec piano de Schubert et le visage des protagonistes. Dans ce passage, tous les éléments, les personnages, les sons vont graduellement s’effacer pour que s’impose le jeu de regard entre Lady Lyndon et Barry, la valeur du cadre se resserre progressivement, on part d’un plan moyen pour arriver à un plan rapproché poitrine, en faisant fi de tout ce qu’il y a autour afin de laisser vivre les deux regards d’abord timides puis soutenus. La profondeur de leurs regards est immense et comment, entre les flammes des bougies annonçant celles du désir, ne pas succomber au charme mélancolique de Marisa Berenson et à celui de Ryan O’Neal, brillant d’éclat. Après la dominante orange de la scène d‘intérieur, les deux amants se retrouvent sur le balcon baigné par une lumière « bleue de lune ». Tous deux se rapprochent et s’embrassent sur cette terrasse à la couleur sensuelle et romanesque. Une attirance, qui sera uniquement physique, est née.

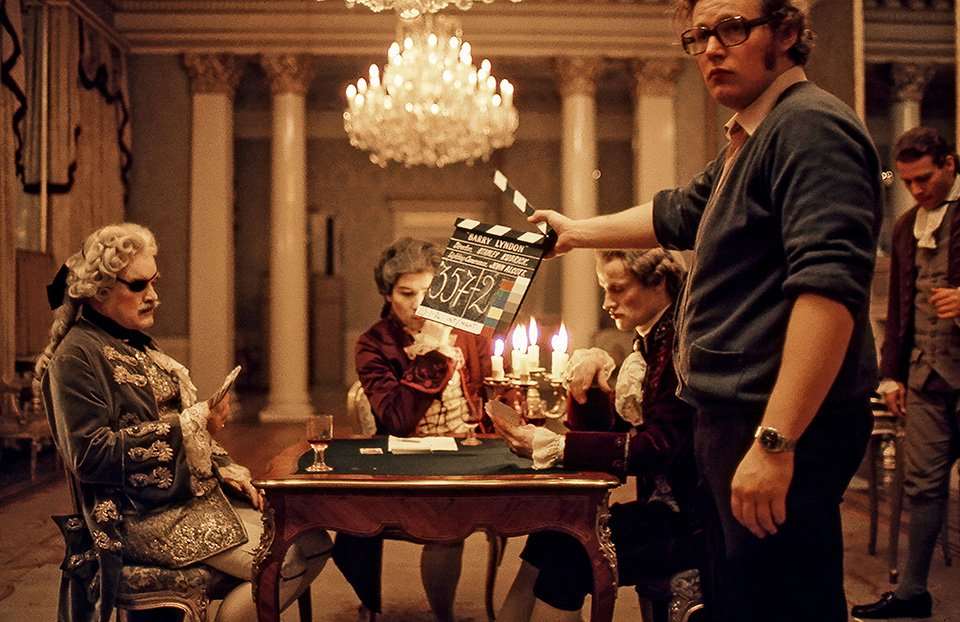

Je voudrais revenir sur l’idée de lumière naturelle à la bougie qui est une des caractéristiques du film. En travaillant sur ce long métrage, le chef opérateur John Alcott a marqué une date dans l’histoire du cinéma contemporain. Alcott et Kubrick ont opté pour la lumière naturelle et non pour un éclairage artificiel qui, souvent, éclaire un décor historique comme un décor moderne. Kubrick veut être dans « l’air du temps » comme l’a précisé Ken Adam et, au 18ème siècle, on s’éclaire à la bougie. Ainsi, pour être le plus réaliste possible, John Alcott, sous l’exigence de Kubrick, va éclairer les scènes d’intérieurs à la bougie. Le réalisateur cherche à innover dans chacun de ses films, poussant les limites toujours plus loin…Une pièce entièrement éclairée aux bougies, c’est très beau et complètement différent de ce que l’on voyait d’habitude au cinéma. Pour réaliser cette prouesse, Kubrick a cherché un objectif particulier dans le monde entier. Après plusieurs mois de recherche, il finit par en trouver un appartenant à la NASA avec une ouverture de diaphragme incroyable avec un 50 mm. Zeiss, F 0.7. Il doit sacrifier la caméra Mitchell qu’il a achetée pour le tournage d’Orange mécanique afin de pouvoir y fixer cet objectif. Ceci est le genre de défi qu’aime affronter Kubrick…La mise au point de l’objectif a pris trois mois mais le résultat parle de lui-même. Aucun film, encore aujourd’hui, n’a réussi à restituer une lumière à la bougie aussi naturelle.

Une autre particularité propre à l’esthétique du cinéaste, et que l’on retrouve dans plusieurs de ses films, c’est l’utilisation du zoom qui permet le passage d’un point de l’espace à un autre. Ainsi chaque plan devient une composition, enrichissant la construction de l’image et donc le rendu visuel. Le choix du zoom lui offre la possibilité d’éviter d’avoir un montage trop découpé et permet ainsi de garder une certaine douceur et fluidité. Ce calme hiératique qu’on a pu lui reprocher, va devenir avec le temps une des qualités les plus mémorables du film. On peut noter des moments très actifs qui contrastent avec l’ensemble comme la séquence de la bagarre avec le soldat Toole est très dynamique, tournée entièrement caméra à l’épaule et la dispute entre Barry et Lord Bullington est filmée de la même manière. Rares sont les images des films de Kubrick qui n’aient pas été cadrées par ses soins. Les plans d’extérieurs du film sont tournés avec une focale de 18 ou 25 mm, ce qui lui permet de mettre en relief la profondeur de champ dans le décor. Ces plans larges sont d’une grande virtuosité picturale et nous donnent une impression de peintures filmées. Ceci est une caractéristique propre à tous ses films. Dans Barry Lyndon, on peut l’admirer dès le premier plan avec le duel et, entre autres, lors des transitions.

Kubrick nous offre une œuvre de très grande qualité visuelle mais on ne peut pas passer outre la bande son richement variée utilisant des musiques de compositeurs aussi différents que Bach, Frederick II de Prusse, Haendel, Mozart, Paisiello, Schubert, Vivaldi…Pour le cinéaste, la musique sert à la fois d’accompagnement de l’image cinématographique, mais aussi comme modèle de communication c’est à dire qu’il vise un cinéma qui fonctionne moins au niveau du rationnel qu’au niveau de l’affectif. La musique joue un rôle majeur dans la narration et dans le climat mélancolique de l’œuvre. Le propos de Kubrick est une nouvelle fois adapté à ses exigences par le fait de choisir une musique liée à l’époque du film. Outre la musique, le réalisateur utilise comme autre particularité sonore la voix off. Elle est déjà employée dans neuf autres de ses films afin de créer une distance par rapport aux personnages et aux situations. Ici, un commentaire désabusé à la troisième personne, magnifiquement lu par Michael Hordern, établit un parallèle entre le dit et le montré afin de souligner l’événement à venir, le commentaire intervient généralement un peu avant l’action et de lui donner plus de force. Le film repose en effet sur un savant équilibre entre un discours extérieur à l’action, qui commente le cours des choses, et une participation plus classique grâce à l’entremise des plans rapprochés, de découpage au plus près des regards, des gestes, de la tension des évènements. L’importance narrative et émotionnelle de l’image est constante.

Barry Lyndon oscille entre deux points de vue, refusant la dramaturgie conventionnelle de la transparence, soit nous sommes dans l’iconographie historique, soit nous sommes dans le pur subjectif. C’est une œuvre inclassable qui peut paraître déroutante et c’est ce qui a dérangé certains spectateurs à sa sortie. Ce destin est l’illustration d’une leçon générale. Chacun de ses films pourrait se résumer ainsi…Voici comment on fabrique un homme, tous les hommes ou bien…Voici comment on fait, on tente de faire un homme nouveau Ou encore pour citer Nietzsche…Voici comment on devient ce qu’on est. Le film Barry Lyndon est la transposition épique de nos situations, le tiraillement d’un héros entre destin et image sociale. Barry veut agir sur sa destinée afin de jouir de la vie. Pourtant cet idéal se dérobe et la vie s’acharne contre lui. Il subira jusqu’au bout les effets de ses diaboliques entreprises.

Genèse épique du chef-d’œuvre de Kubrick par Mathilde Blottière

Quand Stanley Kubrick décide de réaliser Barry Lyndon, son seul film d’époque, il a auparavant signé successivement trois œuvres futuristes...Docteur Folamour (1964), 2001 : l’odyssée de l’espace (1968) et Orange mécanique (1971). Il délaisse alors la violence des avenirs proches et lointains pour la splendeur funèbre de l’époque géorgienne et le récit picaresque de l’ascension et de la chute d’un parvenu irlandais au sein de l’aristocratie anglaise. En réalité, cela fait un moment que le cinéaste natif du Bronx se projette dans le passé. Fasciné par Napoléon, il travaille d’arrache-pied à un grand œuvre « le meilleur film de tous les temps », a-t-il témérairement promis sur le destin hors norme du général-empereur. Fidèle à sa réputation de perfectionniste obsessionnel, Kubrick a lu des centaines de livres sur Napoléon, accumulé des milliers de documents sur son époque, envoyé des éclaireurs à Elbe, Waterloo et Austerlitz qui ont rapporté d’innombrables photos de repérages. Jack Nicholson et Audrey Hepburn ont été contactés et Kubrick a même convaincu l’armée roumaine de lui prêter ses troupes pour ses grandes scènes de bataille. Il suffira finalement de la débâcle au box-office du Waterloo de Sergei Bondarchuk, en 1970, pour que la MGM, qui devait produire le colossal projet de Kubrick, se carapate comme un régiment en déroute. Vaincu, le cinéaste se consolera en adaptant le roman d’Anthony Burgess L’Orange mécanique...Mais le moment venu, il libérera l’énergie emmagasinée lors de la préparation de son biopic napoléonien pour incarner sa vision tragique du XVIIIe siècle.

Comment le moment est-il venu ? Comme toujours chez Kubrick l’impénétrable, on sait peu de choses sur l’origine de ses choix. Pourquoi être allé chercher Mémoires de Barry Lyndon, ce roman un peu oublié de William Makepeace Thackeray (1844), l’auteur du célèbre Vanity Fair ?…Kubrick n’a jamais aimé commenter ses œuvres il citait d’ailleurs Nabokov n’acceptant les interviews qu’à la condition de connaître les questions à l’avance et d’y répondre par écrit. Redmond Barry, futur Barry Lyndon, est un personnage complexe, roturier opportuniste et consumé d’ambition, homme sans éducation aux fantasmes chevaleresques, tricheur, brute, calculateur, il est aussi courageux et capable d’un amour immense pour son fils…Il est impossible de ne pas l’aimer en dépit de sa vanité, de son insensibilité et de ses faiblesses. C’est un véritable personnage, qui n’est ni un héros conventionnel ni un méchant proprement dit. Quant à Sandro Bernardi dans son livre « Le Regard esthétique ou la Visibilité selon Kubrick » il estime que le réalisateur fait…du pauvre aventurier une sorte de Napoléon des rêves, soit, tour à tour, un séducteur ténébreux, un prince de la défaite, un héros de la négation et du renoncement, un personnage emblématique de toute la littérature romantique ».

Pour incarner Barry Lyndon, Kubrick choisit Ryan O’Neal après avoir essuyé un refus de la part de Robert Redford, la Warner n’acceptait de financer le film que si le réalisateur choisissait une tête d’affiche pour le rôle-titre. Ryan O’Neal est une star après le succès de Love Story, ce mélo qui a fait pleurer le monde entier. Mais l’acteur n’est pas particulièrement charismatique et semble parfait pour ce rôle d’imposteur parvenu puis déchu qui avance toute sa vie sous le masque de fausses identités. Le contrat du comédien prévoyait dix-huit semaines de travail. Après plus d’un an de préparation, le tournage de Barry Lyndon dura le double, soit deux cent cinquante jours. Pour avoir une idée de l’entreprise monumentale que fut ce tournage, on peut citer deux autres chiffres concernant cette fois le budget initialement fixé à 2,5 millions de dollars, il atteindra finalement 11 millions. C’est que Stanley Kubrick ne lâche rien avant d’avoir obtenu exactement ce qu’il veut. Au moment de la sortie du film, Patrick Magee, alias le chevalier de Balibari, déjà au fait des méthodes du maître pour avoir joué dans Orange mécanique, a ainsi résumé la quintessence de sa direction d’acteurs…Sur le plateau, ses maîtres mots étaient : “Fais-le plus vite”, “fais-le plus lentement”, “fais-le encore”. Surtout “fais-le encore”.

Marisa Berenson, l’interprète racée de Lady Lyndon, en sait quelque chose. Au fil des prises qui s’enchaînent, elle passe des heures à tremper dans l’eau froide pour une scène de bain. Mais avant d’en arriver là, sa principale épreuve a consisté à attendre. Une fois engagée par Kubrick qui l’avait vue dans Cabaret de Bob Fosse, Berenson se rend à l’été 1973 en Irlande où le film doit être tourné. Les premiers mois passent sans que l’actrice ne joue une seule scène. Elle est pourtant sommée d’être là, fardée et habillée en Lady Lyndon, en jeune beauté déjà embaumée…

Je peux avoir besoin de vous demain, explique Kubrick.

Par une nuit de janvier, toute l’équipe du film se replie en Angleterre. L’IRA a menacé le réalisateur, le plaçant sur une liste de personnes à abattre. Sa faute ? Avoir mis en scène des soldats anglais sur le sol irlandais. Kubrick, habitué à conduire à moins de 60 kilomètres à l’heure dans une voiture blindée, il n’est pas question de prendre de risques. D’autant que le cinéaste sort d’en prendre par le scandale provoqué par l’ultraviolence d’Orange mécanique, et le film aurait inspiré des copycat crimes, véritables meurtres commis « à la manière de » avait abouti au retrait du film en Angleterre, à la demande de Kubrick lui-même. À peine arrivé en Angleterre, sa patrie d’adoption depuis 1962, le réalisateur se remet en selle et l’équipe n’a encore rien vu de ses exigences…La plus célèbre, au point de s’être lestée au fil des ans d’une part de légende, est sans doute son obsession pour la lumière naturelle associée au choix d’éclairer les scènes d’intérieur nuit à la bougie. Il faudra certes quelques éclairages d’appoint, mais avec l’aide de son chef opérateur, John Alcott oscarisé pour ce prodige, Kubrick réussira son pari. Photographe de formation, il est depuis toujours fasciné par la lumière. Pendant le tournage de 2001 : l’odyssée de l’espace, il envisage pour la première fois un éclairage à la bougie. À l’époque, les techniques optiques ne permettent pas d’y parvenir. Quelques années plus tard, la donne a changé…Kubrick filmait avec un objectif ultrasensible capable de fonctionner dans l’obscurité se souvient Marisa Berenson. Cet objectif avait été inventé par la Nasa pour des photos satellite…Je pouvais à peine bouger sous peine de brouiller la mise au point, poursuit l’actrice. C’était extrêmement contraignant mais complètement adapté à mon rôle, Lady Lyndon étant une femme inhibée. Des candélabres de 70 bougies à 3 mèches chacune sont alors utilisés. Il faut les renouveler régulièrement, cela prend un temps fou et dégage une fumée asphyxiante qui fait tourner les têtes de l’équipe. Mais Kubrick tient bon…Le point de départ et la condition sine qua non de toute histoire, qu’elle se situe dans le passé ou dans le futur, c’est qu’on croit à ce qu’on voit. L’authenticité, c’est le maître mot. Celui qui le pousse à quitter les abords de son manoir de Saint Albans, au nord de Londres, très proche des studios d’Elstree et non loin de ceux de Shepperton, pour tourner en décors naturels, dans les châteaux et les paysages splendides d’Irlande et d’Angleterre.

Stanley Kubrick fait surtout grand usage des milliers de documents iconographiques glanés pendant la préparation du film. Les toiles des maîtres de l’époque l’inspirent, il cherche à reproduire les paysages d’Antoine Watteau et de John Constable, le sens du portrait de Thomas Gainsborough, la composition des scènes d’intérieur chères à Johann Zoffany ou l’art du clair-obscur de Wright of Derby. Selon Ken Adam, le chef décorateur de Barry Lyndon, le cinéaste voulait que le film soit d’une certaine façon « un documentaire sur le XVIIIe siècle »….Kubrick feuilletait des livres d’art anglais du XVIIIe, puis plaçait Marisa Berenson et moi-même dans un plan comme si nous étions les figures d’un tableau Ryan O’Neal. Même exigence de réalisme, même art du détail pour les costumes des personnages…les costumes étaient tous conçus à partir de tableaux. Il aurait été stupide de demander à un designer d’interpréter le XVIIIe siècle d’après ses souvenirs d’école ou de quelques images. Personne ne peut avoir assez d’intuition pour dessiner les costumes d’une autre époque SK. La préparation de la garde-robe du film dure dix-huit mois. La mode puise encore aujourd’hui dans ce fabuleux vestiaire, de feu Alexander McQueen à la marque Louis Vuitton en passant par la griffe Balibaris, qui porte donc le nom d’un personnage de Barry Lyndon. Et puis, évidemment, il y a la musique. Cette entêtante et splendide BO sans laquelle Barry Lyndon ne serait pas Barry Lyndon. De Haendel la Sarabande, jouée quatre fois à Mozart et Bach. Là encore, Kubrick fait preuve d’une méticulosité sans égale. Après avoir écouté l’intégralité ou presque de la musique du XVIIIe siècle, il constate qu’il lui manque un thème d’amour. Il le trouve finalement dans une partition signée Schubert, le trio en mi bémol majeur pour piano et cordes n° 2, opus 100. Faisant fi de son défi de n’utiliser que de la musique d’époque, il décide de garder ce morceau écrit en 1827…Sans être absolument romantique, il a quelque chose d’un romanesque tragique SK. Malgré ses quatre Oscars…Photographie&Costumes&Direction artistique& Adaptation musicale, Barry Lyndon fut accueilli froidement par la critique et le public, surtout aux États-Unis. Il resta longtemps un film incompris, mal aimé. On louait sa virtuosité visuelle mais on lui reprochait sa froideur émotionnelle.

Pourtant, comment ne pas être touché par l’extra-lucidité de Kubrick et par sa compassion parfois teintée d’ironie pour ses petits personnages broyés par un destin trop grand pour eux ? Quarante-cinq ans après sa sortie, revoir Barry Lyndon, c’est sentir, intacte et suave, l’odeur de la mort sous les tentures en soie.

TOILE DE MAÎTRE par Fabien Genestier

Dès son premier plan, Barry Lyndon impose son parti pris esthétique marqué. La composition picturale, d’une précision éblouissante, enferme des hommes se préparant à un duel entre le ciel orageux et l’herbe verte de la campagne irlandaise. Un arbre encadre la scène, tandis qu’un muret vient diriger l’œil du spectateur et accentuer la profondeur de champ de l’image, ou plutôt de la toile, empruntée aux peintres du XVIIIe siècle. Juste avant c’était la Sarabande d’Haendel qui ouvrait le film, puis ce sera une voix-off, imposant une narration très littéraire, qui débutera l’intrigue. Kubrick ne veut pas représenter le XVIIIe, il veut le faire vivre au spectateur de la manière la plus authentique possible. Si son ambition concerne tous les domaines…Costumes originaux ou copies conformes, décors d’époque, musique piochée chez les grands compositeurs du XVIIIe ou dans la musique traditionnelle irlandaise, c’est du point de vue visuel qu’elle est la plus saisissante. Barry Lyndon est notamment entré dans la légende par ses plans éclairés uniquement à la bougie, qui ont nécessité l’adaptation d’un objectif Zeiss développé pour la NASA, doté d’une très grande ouverture, à une caméra Mitchell BNC, que Kubrick a rachetée et transformée irréversiblement pour les besoins de son film. Mais Barry Lyndon émerveille tout autant par la composition de ses plans inspirés de la peinture du XVIIIe. Par un travail exceptionnel sur les focales et les ouvertures, l’utilisation de la lumière naturelle et l’exploitation des couleurs, le film livre des plans d’une splendeur inégalée, qu’il s’agisse de paysages, de scènes intérieures ou de portraits.

Pour autant réduire Barry Lyndon a un simple objet esthétique, comme le firent de nombreux critiques américains et anglais à sa sortie, serait injustement réducteur. A l’ambition d’authenticité sur la forme répond une volonté d’authenticité sur le fond. Après s’être intéressé à la société d’un futur proche dans Orange Mécanique, Kubrick semble vouloir se tourner vers le passé pour capter l’évolution ou peut-être, au contraire, la constance de notre civilisation. Barry Lyndon suit ainsi le destin d’un petit bourgeois de la campagne irlandaise qui, à cause de son amour pour sa cousine, mais aussi et peut-être surtout de son amour-propre, se trouve contraint de quitter sa situation et les siens. Sans le sou, il trouve refuge dans l’armée, qu’il quittera à la première occasion pour, de fil en aiguille, ou plutôt de hasard en manipulations, se faire une place dans l’aristocratie britannique en épousant une jeune et riche veuve. Mais, enivré par son ascension, il aura tôt fait d’être rattrapé par la réalité de sa condition. On retrouve ainsi dans Barry Lyndon le regard acerbe de Kubrick sur la société et la violence de l’humanité. Le réalisateur, par ses choix esthétiques, capte la réalité d’une constante représentation, d’une société d’apparat, jusque dans la façon de faire la guerre. Mais, tout comme la beauté des formations guerrières avançant au rythme des tambours n’empêche pas les fusils de faire des morts, l’honneur et la bienséance ne sont qu’apparence, et c’est bien la violence et les passions qui dominent derrière la façade, que ce soit dans la campagne irlandaise ou dans les salons de l’aristocratie. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Kubrick perturbe la beauté et la rigidité visuelle de son film à deux reprises, lorsque Barry est pris d’une rage extrême et lorsque sa femme devient folle suite au décès de leur fils.

Au ton désabusé du narrateur peut sûrement se substituer le regard de Kubrick sur ses personnages, pas forcément pires que les autres au départ mais dominés et broyés par les rouages de leur société. Le cinéaste expose mais ne juge pas. Barry s’apparente plus à un pauvre type que son opportunisme et son ego surdimensionné ont transformé en arriviste incapable de composer avec son nouveau rang. Il n’est par ailleurs pas dépourvu de nuances, l’amour inconditionnel qu’il porte pour son fils en est l’exemple le plus flagrant. Sa femme et son beau-fils, en apparence personnages plus vertueux car victimes de la domination de Barry, se laissent eux-aussi imposer le diktat de leur société dominatrice. Lady Lyndon sera ainsi la complice silencieuse de la maltraitance de son fils, tandis que ce dernier trouvera comme unique solution à son désarroi de provoquer son beau-père en duel. Tous les personnages de Barry Lyndon ne sont finalement que des êtres lambda, avec leurs qualités et leurs défauts, qui cherchent leur place dans une société…Ce fut sous le règne du roi Georges III que ces personnages vécurent et se querellèrent, bons ou mauvais, beaux ou laids, riches ou pauvres, ils sont tous égaux maintenant…

Des années de recherches, une volonté d’authenticité poussée à l’extrême…Un tournage de 300 jours, un défi technique, un parti-pris visuel, un scénario en forme de peinture plus que d’histoire, une liberté artistique totale, Barry Lyndon a sans conteste réinventé le genre du film d’époque, à une période où il était dominé par les grandes épopées tournées en studio, et s’impose encore aujourd’hui comme une œuvre sans égal, et qui devrait le rester encore longtemps…

Un dernier avis Totalement enflammé !

Si 2001 avait le mérite de donner à la Science-Fiction cinématographique les lettres de noblesse métaphysique qu’elle méritait depuis au moins Metropolis, Barry Lyndon reste le chef-d’œuvre de Stanley Kubrick. C’est son film le plus touchant, le plus parfait, le plus riche et surtout le plus humain. Humain, oui, dans la caractérisation de ses personnages, humain dans sa photographie en lumière naturelle, humain dans son récit d’apprentissage digne des plus grandes œuvres littéraires, on flirte parfois avec Stendhal. A l’époque de la sortie du film, tout le monde s’y est trompé, et beaucoup s’y trompe encore. On a qualifié Barry Lyndon d’œuvre cynique alors qu’elle est profondément humaniste et surtout on s’est focalisé sur des détails aussi triviaux tout en étant essentiels que la performance du Di Caprio de l’époque, Ryan O’Neal, ou l’utilisation de la pellicule extra-sensible de la NASA pour les scènes éclairées à la bougie. Barry Lyndon impressionne, car c’est peut-être le film qui se rapproche le plus de cette fameuse synthèse rêvée entre toutes les formes d’art ou du moins le plus grand nombre d’entre elles. Il y a le cinéma, le mouvement, magnifiquement rendu dans quelques scènes de violence ou de déplacement dans l’espace avec des travellings arrières. Il y a la peinture, chaque plan étant conçu comme une œuvre picturale d’une grande sophistication. On peut évoquer l’emploi du zoom arrière, justifié ainsi par Kubrick…Quand on découvre une peinture on s’attache d’abord à un détail avant d’en découvrir l’ensemble et de saisir le sens de l’image. On peut parler aussi de l’abandon du Cinémascope, qui donne aux plans de Barry Lyndon une douceur, une proximité, une humanité troublantes. Il y a le théâtre, dans le jeu parfois caricatural des acteurs, en état de grâce dans leur grande majorité. Et bien sûr il y a la musique, magnifique musique, sublime musique, peut-être encore plus finement utilisée ici que dans 2001 ou dans Orange Mécanique. La très mythique scène de séduction de Lady Lyndon par Redmond Barry citée en référence par Scorsese à tout bout de champ est tout simplement ce que Kubrick a tourné de plus parfait, de plus beau et de plus bouleversant. Et c’est aussi son utilisation la plus splendide de la musique, grand merci à Schubert et à son piano trio.

Si on ajoute à tout cela un sens du rythme à la fois ample mais jamais ennuyeux, une construction dramatique qui évite tout pathos grâce à la voix off qui anticipe les grands retournements narratifs, supprimant ainsi les vilains « suspens » larmoyants tout en préservant l’émotion, la richesse du personnage de Redmond Barry et un épilogue qui est aussi ce que Kubrick nous a offert de plus fort et de plus marquant plus encore que le fœtus de 2001, l’apocalypse de Docteur Folamour ou la photographie terrifiante de Shining. Beau à crever sur place, Barry Lyndon peut prétendre à la position de meilleur film en costumes de l’histoire du cinéma. Justement parce que, comme toujours avec Kubrick, il explose les limites de son genre, tout en le magnifiant à chaque instant. Impossible depuis de mettre en scène un film en costumes sans avoir Barry Lyndon en référence. A aucun instant dans Barry Lyndon la maîtrise kubrickienne ne vient noyer la puissance dramatique de son histoire, au contraire. Chaque son, chaque geste, chaque positionnement dans le cadre, chaque mouvement d’appareil, chaque longueur ou chaque ellipse, possède une résonance qui ne doit rien au hasard. Ces trois heures pourraient être étouffantes, elles interrogent au contraire les sens et l’esprit, elles éclairent et tourmentent avant, au final, de nous apaiser après une telle succession de duels et de rebondissements, de souffrances et de voyages géographiques ou spirituels. Les scènes de bataille révèlent l’absurdité de la guerre avec encore plus de force que tout Full Metal Jacket et les scènes en haute société en disent plus long que tout Eyes Wide Shut. On pourrait aussi dire, que le point de vue sur la famille évoquée dans Barry Lyndon est aussi puissant que celui de Shining. La critique bouda l’oeuvre, le public passa logiquement à côté et on remercia Kubrick d’avoir mis en scène l’un des plus grands films de tous les temps en le snobant comme toujours à la cérémonie des Oscars, où le film reçut des récompenses techniques dont l’évidence pouvait difficilement être niée. Comme s’il n’était pas évident que Barry Lyndon était au moins le meilleur film de l’année 1975 et que Kubrick était toujours le plus talentueux metteur en scène de son temps.

Certains ont eu du mal à cerner la psychologie de Redmond Barry. Souvent émouvant, parfois cruel, opportuniste et violent, Redmond Barry n’est pas un « héros » hollywoodien. C’est au contraire une figure humaine, avec toutes ses contradictions. Barry a ses grandeurs et ses faiblesses, ses ambitions et ses passions. Barry Lyndon n’est pas un film cynique, bien au contraire, c’est un film gorgé de la complexité humaine, des ses imperfections et de ses instants héroïques. Ainsi Kubrick pourra enchaîner des scènes d’adultères froides et des scènes déchirantes de rapports père/fils. Et cette émotion jamais gratuite, jamais mielleuse, en est d’autant plus foudroyante. Comme avec 2001, Kubrick a dompté la technique la plus sophistiquée pour la mettre au service de son histoire, des ses idées, de ses caractères. Et il y réussit encore mieux que dans l’Odyssée de l’Espace. Car dans Barry Lyndon, si l’on reste subjugué d’un bout à l’autre par l’incroyable perfection esthétique, il ne faut pas plus de dix minutes pour s’immerger totalement dans les enjeux de cette biographie qui ne se veut pas exemplaire. Souvent oublié dans la filmographie de Stanley Kubrick au profit d’œuvres plus polémiques Orange Mécanique, Eyes Wide Shut, Les Sentiers de la Gloire, Dr. Folamour, Lolita…ou plus directement percutantes (2001, Shining, Full Metal Jacket.., Barry Lyndon est le grand film de sagesse de son auteur. C’est dans cette œuvre qu’il va le plus loin dans sa vision du monde, de la vie, de la famille, de la société. Et aux allégories de 2001, répond ici une richesse encore plus grande et peut-être pas moins métaphysique, quand un plan digne d’un tableau de maître se transforme en concept philosophique.

C’est pour ces raisons et bien d’autres, que je n’ai ni le temps ni le courage d’évoquer pour l’instant, que Barry Lyndon est devenu peu à peu l’égal de 2001 dans mon idéal de 7e art et avec les années qui passent il finit par être le film de Kubrick le plus cher à mon cœur. Est-ce le plus beau film du monde, mais là je m’emporte…