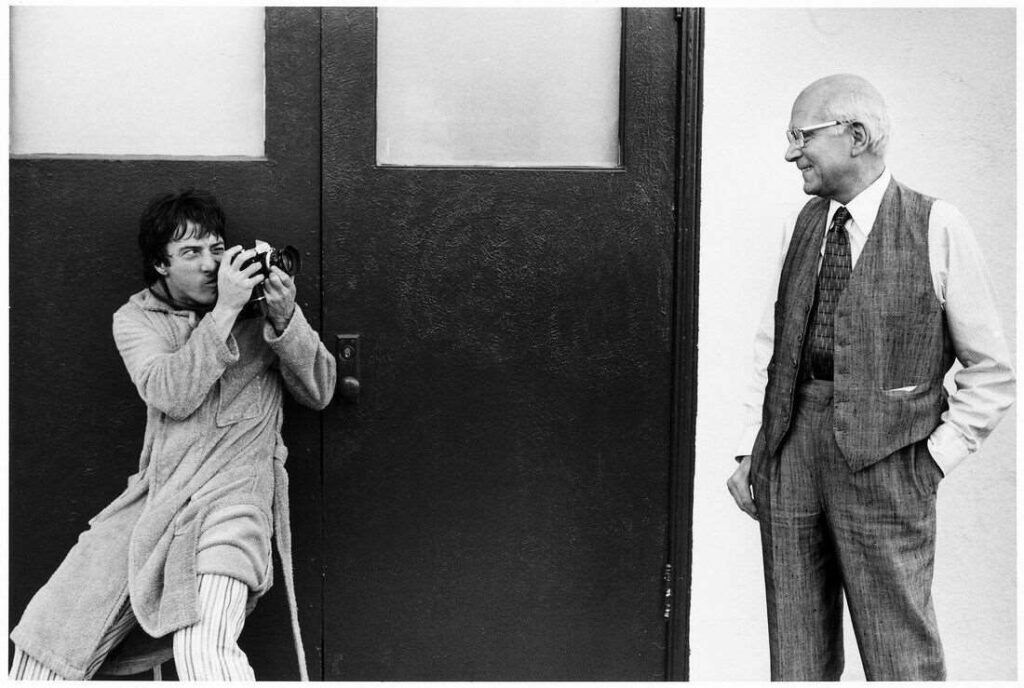

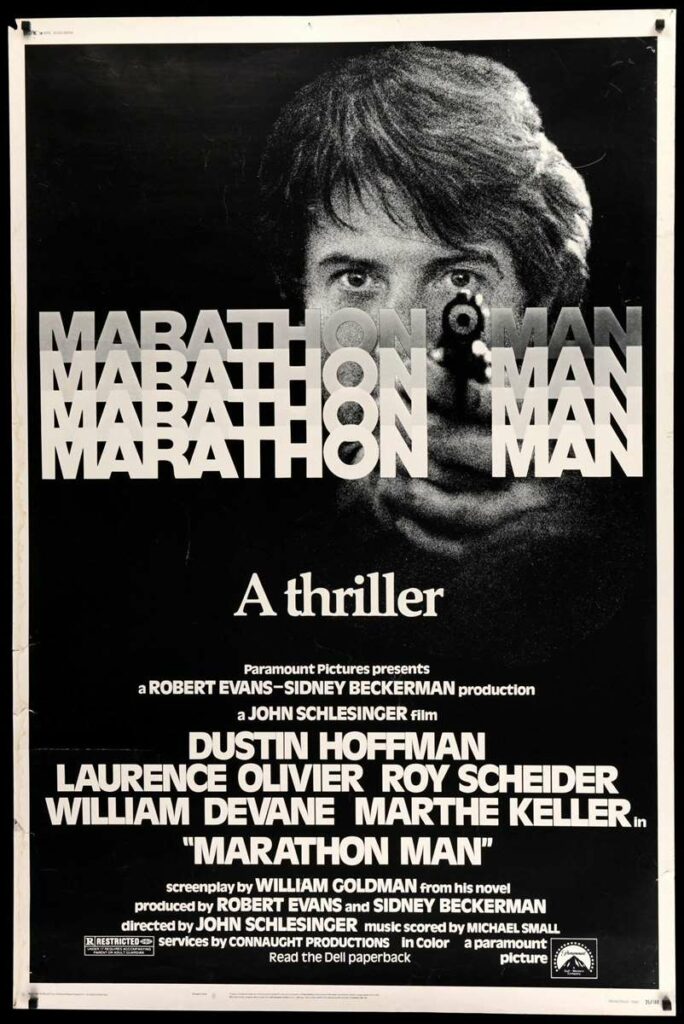

Derniers jours de tournage de Marathon Man. Quelques minutes avant le clap, Dustin Hoffman, alors au sommet de son art, entame un épuisant jogging afin de parfaire la scène à venir qui voit son personnage à bout de souffle se confronter à un ex-dignitaire Nazi joué par Laurence Olivier. Ce dernier, dans un coin du plateau, attend stoïque que son partenaire en ait fini avec son footing… A Hoffman qui s’étonne alors de son peu de préparation pour la scène, Olivier répond « Et si vous vous contentiez de jouer ? ». Anecdote fameuse que bien des élèves du Cours Florent ou de James Lipton ont dû s’entendre rabâcher à longueur de cours et qui participe pleinement du mythe de Marathon Man. Mais comme chez John Ford, la légende s’avère plus belle que la réalité, bêtement prosaïque et terre à terre. Comme le révélera plus tard Dustin Hoffman dans ses mémoires, si Sir Laurence Olivier a en effet bien prononcé ces mots, c’était alors plus un jugement acide et agacé du grand acteur shakespearien sur la vie dissolue de Hoffman qu’une critique de son jeu d’acteur. Aujourd’hui encore pourtant, le bon mot d’Olivier perdure, comme si rien ne pouvait mieux résumer ce qui se jouait alors sur le plateau du film de John Schlesinger.

COURIR POUR SURVIVRE

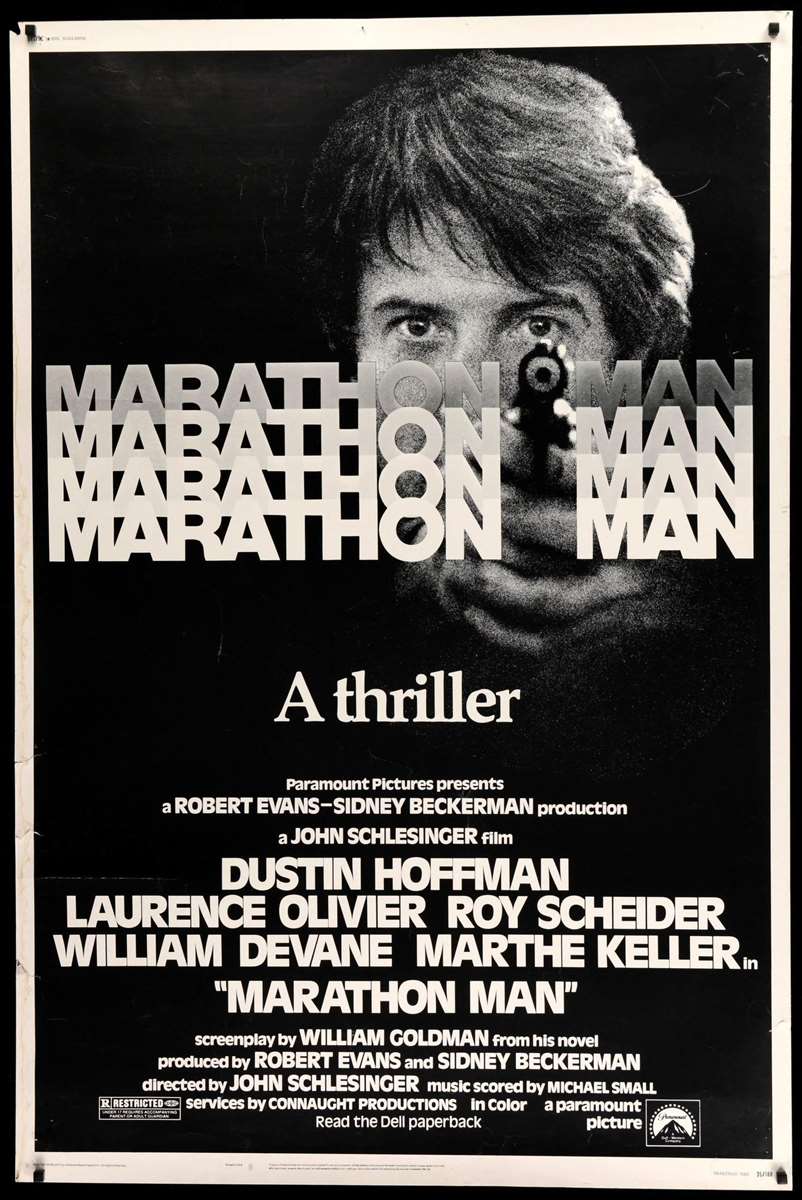

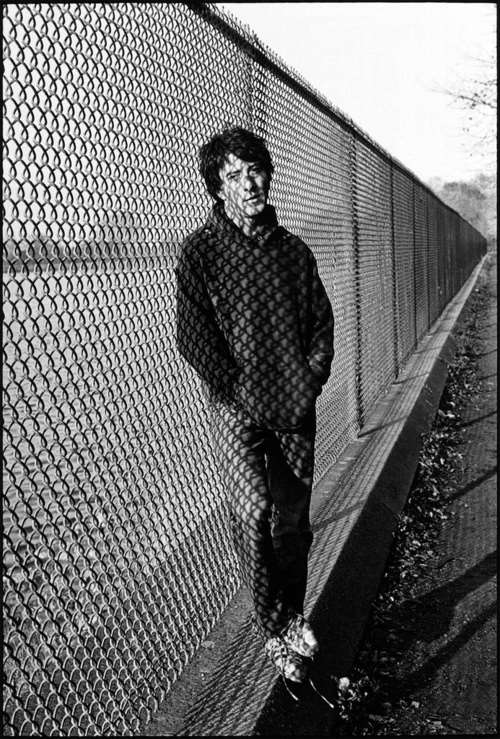

Traumatisé par la chasse aux sorcières qui eut raison de son père dans les années 50, Thomas Levy alias Babe est un étudiant juif new-yorkais, solitaire introverti qui oublie les blessures du passé dans les études et la course à pied. A force d’acharnement, il convainc une jeune universitaire suisse dont il est tombé amoureux de partager sa vie. Leur idylle est le début d’une longue et douloureuse descente aux enfers qui verra Babe croiser un frère aux mystérieux desseins, un tortionnaire nazi, d’obscurs agents secrets américains et le vent nauséabond de l’Histoire. Marathon Man est un formidable thriller, est aussi un choc au sommet. La confrontation de deux acteurs, et par la même de deux conceptions radicalement différentes d’un même métier, d’un même Art. D’un côté, un Dustin Hoffman à l’implication quasi-maladive, suivant minutieusement les préceptes de Lee Strasberg, son mentor, directeur de l’Actor’s Studio avec 10 kilos perdus pour le rôle, entraînement quotidien à la course, lecture assidue d’ouvrages consacrés à l’Holocauste…De l’autre, Sir Laurence Olivier, digne représentant de la vieille école du théâtre anglais et d’un jeu à l’ancienne que les élèves de Strasberg s’évertuent à démonter soigneusement depuis vingt ans. On ne saurait jurer que John Schlesinger le fit exprès, mais force est de reconnaître que l’idée de ce duo/duel est brillante, et le résultat étincelant.

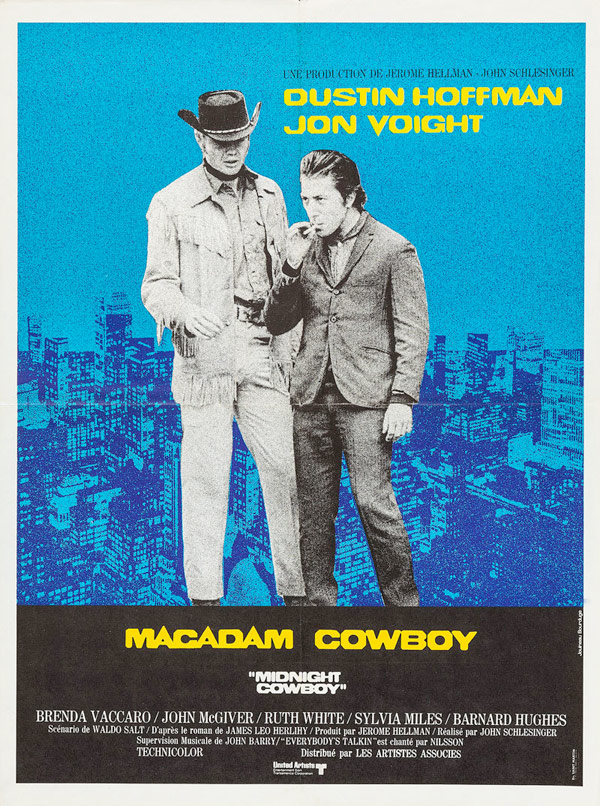

La fameuse scène clé du film, qui fut d’ailleurs édulcorée suite à divers évanouissements lors des sneak-previews, reste à ce jour une des séquences les plus fortes du cinéma contemporain. Et ce autant pour sa violence bestiale que pour l’incroyable intensité dégagée alors par les deux acteurs. Il est d’ailleurs souvent dit que l’on ne voit plus son dentiste de la même manière après cette scène. L’on pourrait tout aussi bien dire que ce sont Hoffman et Olivier que l’on ne voit plus alors de la même manière. Eblouissants tous deux, et particulièrement dans cette scène traumatique, ils sont les principaux diamants d’un film qui n’en manque pourtant pas. Au diapason des deux comédiens, Marthe Keller, et surtout Roy Scheider, offrent une de leurs plus belles compositions. Mystérieux et opaques, ils sont partie prenante du malaise et du poison distillés tout au long du film, mené de main de maître par John Schlesinger. Artiste inégal, il signe ici son plus beau long métrage. Une réussite d’autant plus étonnante que sa beauté et sa tenue détonent dans une filmographie rarement géniale hormis Macadam Cowboy. Film au rythme étrange, Marathon Man déroute au premier abord, notamment dans un premier tiers tout bonnement bluffant, qui multiplie, ou plutôt brouille les pistes et les genres avec audace. A l’image de l’intermède parisien, insolite parenthèse narrative qui casse littéralement le récit, jusqu’ici fort classique. De plus en plus opaque, l’histoire se teinte alors d’un suspens étrange, à la limite du fantastique, et d’autant plus déstabilisant que cette parenthèse, tant dans son décor que dans son ton, semble en total décalage avec la première bobine du film, entièrement consacrée à Hoffman. Dans ses meilleurs moments, comme l’agression de Scheider dans un grand hôtel parisien, ou cette angoissante scène nocturne dans Paris, Schlesinger côtoie alors le meilleur Polanski. Même poésie de l’incongru, où un simple ballon de football devient une métaphore de l’effroi et de la mort. Même fascination pour l’équivoque et l’étrangeté du quotidien. Même maîtrise de la grammaire cinématographique, où l’angoisse sourd du moindre plan.

Schlesinger livre son meilleur cinéma, aux scènes mémorables où se mêlent paranoïa et trahison, dans la grande lignée des films politiques comme Les Trois jours du condor ou fantastiques Rosemary’s Baby. Des plans au cordeau, une pénombre étudiée, un hors-champ savamment entretenu, et la fameuse séquence de la baignoire, d’une réjouissante maîtrise, et qui n’a rien à envier aux plus belles scènes de trouille. Ou, la mythique scène du dentiste, modèle de découpage et de dilatation du temps avec la répétition systématique, froide et mécanique d’une même question, incompréhensible « Is it safe ? », qui distille au fil de longues minutes un terrible malaise. Schlesinger joue toute la gamme du thriller, y allant de son petit électrochoc de temps à autre pour mieux replonger son spectateur dans le trouble le plus vertigineux. Schlesinger flanche pourtant sur la toute fin, et l’on se prend à regretter que la confrontation ultime n’atteigne jamais les cimes de l’heure précédente. Les dernières minutes rappellent malheureusement plus le Schlesinger de Fenêtres sur Pacifique que celui de Macadam Cowboy. Mais Marathon Man est digne du meilleur cinéma américain des années 70. Un cinéma adulte et mûr qui, dans son carcan hollywoodien joue à merveille du politique et de l’Entertainment. Mêlant la petite et la grande Histoire, John Schlesinger signe un thriller haletant, une œuvre ne rechignant pas à se coltiner des questions historiques essentielles tout en scotchant son spectateur dans son fauteuil. Il ne serait pas étonnant que vous en sortiez éreintés…sans même avoir fait le moindre footing.

JOHN SCHLESINGER 1926-2003

17 Films de 1962 à 2000.

Deux films à voir absolument !

1976 MARATHON MAN

Un avis contraire…

COURIR POUR NE PAS TOMBER

par Benoît Smith

Que reste-t-il aujourd’hui de Marathon Man, ce film qui, à l’instar de quelques thrillers américains de son époque les troubles années 1970 jouant sur les craintes citoyennes vis-à-vis du pouvoir et de l’histoire, a acquis un statut « culte » ? Certains le comptent parmi les « thrillers paranoïaques » inaugurée, peu de temps avant lui, par la « trilogie » de Pakula Klute, À cause d’un assassinat, Les Hommes du président et Les Trois Jours du Condor de Pollack. C’est aller un peu vite en besogne. Les films susnommés ont su, par leur facture, leur travail sur l’image, le découpage et l’arrière-plan, s’imprégner de la méfiance et des craintes du public américain vis-à-vis de ses institutions et de son héritage. Dans Marathon Man, une telle fusion s’avère plus laborieuse. L’amoncellement préalable de matière à traiter, signe d’une ambition un peu disproportionnée, n’est sans doute pas étrangère à la difficulté de la digestion. Il faut dire que les mésaventures de Babe Levy, étudiant en histoire, juif, obsédé à la fois par le marathon et par le suicide de son père victime du maccarthysme, bientôt aux prises avec la clique d’un ancien nazi sur le retour, ressemblent à la juxtaposition de deux travaux d’artisans compétents ayant œuvré chacun dans leur coin sous la supervision de l’ambitieux producteur Robert Evans. D’un côté, le personnage est caractérisé par un bagage historique touffu, œuvre du scénariste chevronné William Goldman, brassant et imbriquant maccarthysme, judéité et poids de l’Holocauste, compromission de l’État fédéral avec d’anciens nazis et même les Jeux Olympiques de 1964. De l’autre, la mise en scène de son cheminement, volontaire ou forcé, s’intéresse principalement à la mise à l’épreuve de sa personne, physique et intime avec les plans en steadicam le suivant dans ses courses à pied d’entraînement ou de fuite, traque jusque dans une salle de bain sombre et exiguë dont on doit forcer sournoisement la porte au tournevis, forçage évoquant un viol, sans oublier la fameuse scène de torture dentaire en gros plan. Réalisateur sans génie, mais de toute évidence assez concerné par le rapport de ses personnages à leur intimité pour en nourrir ses films, il est arrivé à John Schlesinger d’endosser des sujets en rapport avec des faits historiques ou des mœurs en évolution, mais cette matière-là n’a jamais autant motivé sa mise en scène que la perspective de petits drames individuels. Marathon Man ne déroge pas à cette tendance.

À l’exception de la scène saisissante où le nazi en cavale est reconnu à une, puis deux reprises en plein New York par des survivants des camps de concentration, l’intention d’ouverture du scénario sur le monde et le passé d’une part, et d’autre part celle de resserrement de la mise en scène sur l’intimité menacée, ne prennent jamais vraiment corps ensemble. Le background de Babe, ce qui le définit sur le papier le suicide de son père, son acharnement subséquent à étudier l’histoire en dehors de tout attrait personnel, l’inspiration des champions de marathon est maintenu strictement en arrière-plan du film, à travers flash-backs, images d’archives et conversations modérément explicatives. Et même la dernière partie résume l’ancien bourreau nazi à un simple voleur de diamants ne rechignant pas à la torture, sans autre idéologie que sa propre cupidité qui d’ailleurs le tuera. Sans doute la grande place de l’histoire dans le scénario joue-t-elle beaucoup, paradoxalement, dans le fait qu’elle encombre plus qu’elle ne nourrit le récit à l’image, finalement, de la façon dont elle encombre la vie du personnage principal qui finira par lutter pour se débarrasser de ce poids. Car à la différence des « thrillers paranoïaques » de l’époque imprégnés, jusque dans la mécanique de divertissement, des inquiétudes contemporaines envers les institutions au point de tâcher d’innover dans leur facture, Marathon Man reste très classiquement hollywoodien dans sa façon de traiter l’histoire et la façon dont elle pèse sur le présent: comme une simple toile de fond propre à préparer la place au spectaculaire en vigueur, mais jamais à être traitée réellement par lui. Il est avant tout un film à suspense efficace, aussi haletant que le corps en sueur du coureur aux abois dont Schlesinger traque la souffrance et fait du spectateur le voyeur de celle-ci juste un peu encombré par son bagage didactique dont il ne sait pas vraiment que faire et qu’il laisse à l’état de prêchi-prêcha appelé à céder la place au spectacle. Quand son héros travaille au pas de course, constamment en fuite, à tourner la page de son passé et des obsessions qu’il s’est fabriquées, on jurerait qu’il porte sur ses épaules la métaphore d’une certaine industrie de divertissement prenant garde, comme le dit un vieil adage de là-bas, à « ne pas laisser les faits se mettre en travers d’une bonne histoire ».