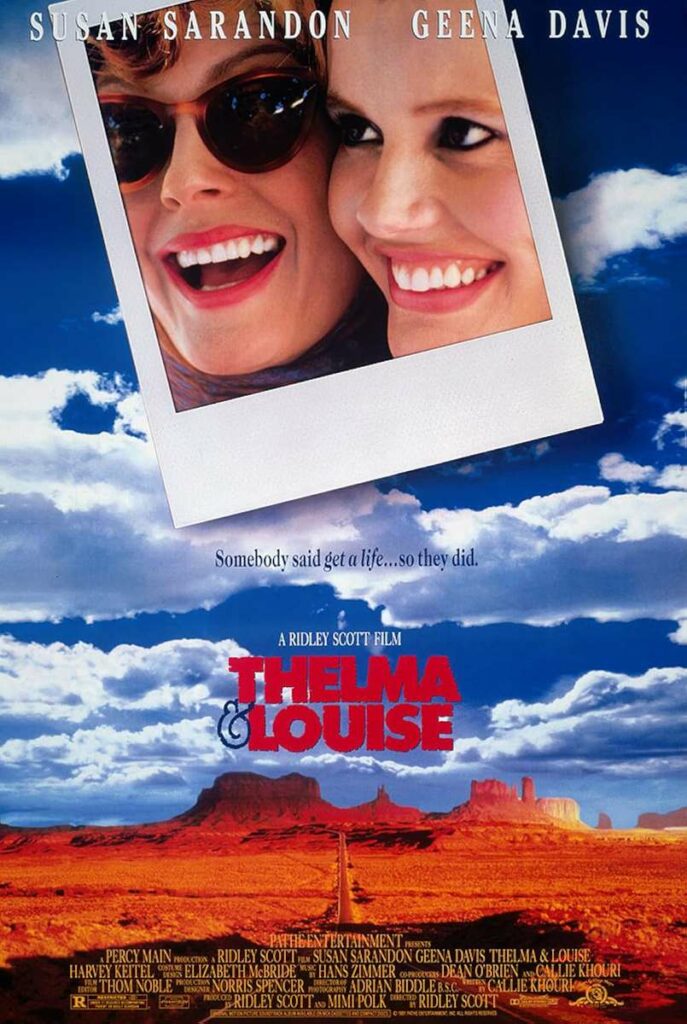

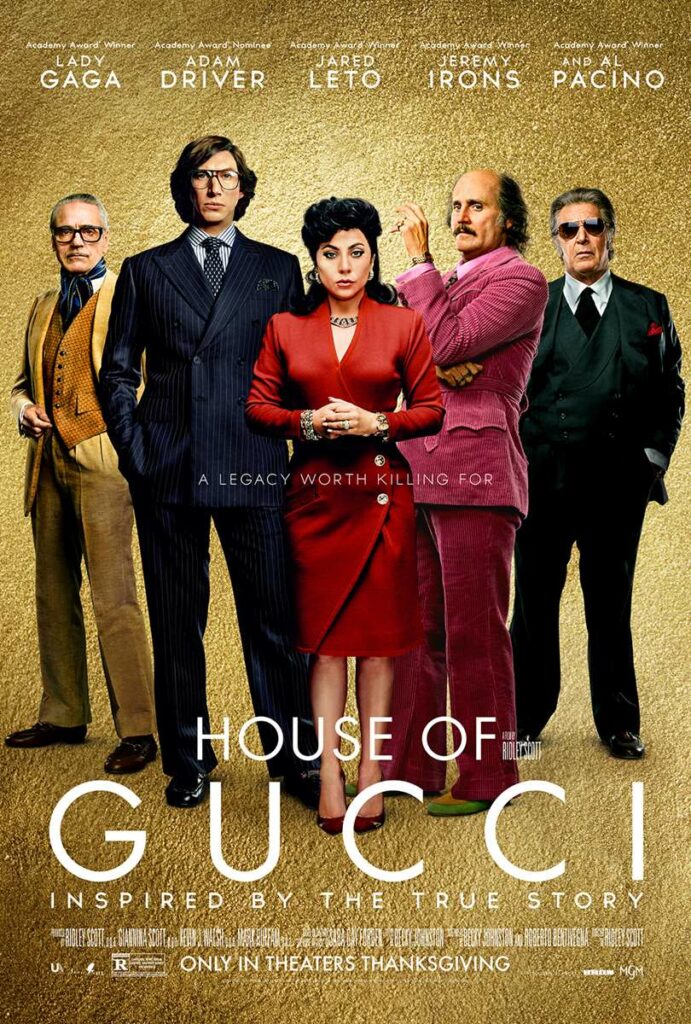

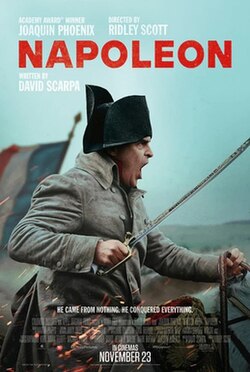

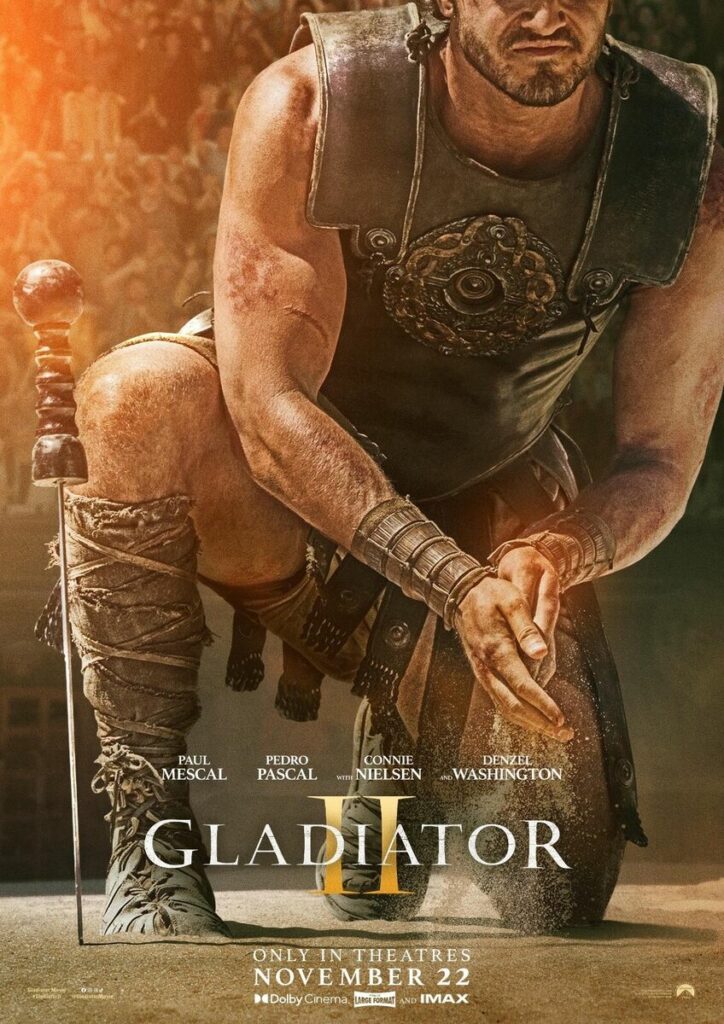

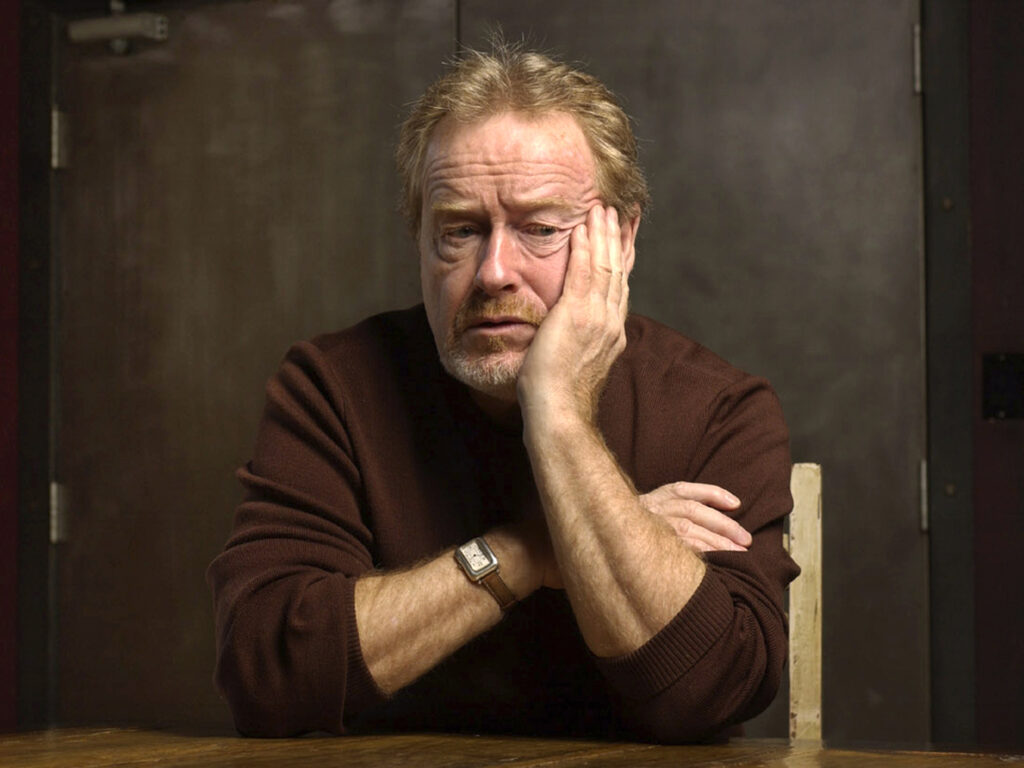

Après avoir fait une entrée fracassante dans le cinéma américain, avec ses trois premiers films…Les Duellistes / Alien le huitième passager / Blade Runner / le cinéaste britannique Ridley Scott a enchaîné les échecs commerciaux, malgré une filmographie aussi dense que fascinante, grâce à sa cohérence thématique et formelle. Que ce soit le conte fantasmagorique Legend, véritable suite spirituelle à son Blade Runner, ou encore le polar Black Rain, avec Michael Douglas au pays des yakuzas. Mais bien avant de faire renaître de ses cendres le genre désuet du péplum, au début des années 2000, avec Gladiator, Scott va déjà connaître un regain de popularité à l’aube des années 90, avec Thelma et Louise. Un road-movie mettant en scène Geena Davis et Susan Sarandon dans une somptueuse fuite ayant pour toile de fond les paysages de l’Ouest américain, devenu culte avec le temps pour sa dimension féministe intemporelle et lauréat d’un Oscar pour son scénario original aux antipodes des codes de son époque. Western moderne, véritable anomalie parmi les productions hollywoodiennes 90’s, de par sa production et l’approche des genres de son écriture, afin de comprendre pourquoi Thelma et Louise est peut-être bien le pamphlet féministe ultime de son auteur, mais aussi tout simplement celui du cinéma américain tout entier.

BONNIE & LOUISE

Par Gaël Delachapelle

Avant d’être un film signé Ridley Scott, c’est d’abord un scénario écrit par Callie Khouri, dont la gestation est née de sa lassitude face à un constat, à savoir celui d’un cinéma américain peuplé de genres dont les codes sont exclusivement réservés à la gent masculine. En effet, si Thelma et Louise est un film de genres dans le sens pluriel du terme, abordant à la fois les codes du road-movie, du buddy-movie, mais surtout du western, il se démarque avant tout grâce à l’écriture de son scénario, mettant en scène deux femmes dans une cavale à la Bonnie & Clyde à travers l’Ouest américain. Une note d’intention clairement assumée dans le titre de l’œuvre, qui fait irrémédiablement référence au film d’Arthur Penn sorti en 1968. Un film qui rompait totalement avec les codes du classicisme américain, notamment à travers la violence graphique de sa conclusion anti-hollywoodienne au possible. Et de la même manière que Bonnie & Clyde annonçait le bouleversement que sera le « Nouvel Hollywood », l’histoire de ces deux femmes entend bien changer la donne dans le paysage du cinéma américain des années 90. Et comme toujours, le changement fait très peur aux producteurs des majors hollywoodiennes. Callie Khouri essuie de nombreux refus, ambitionnant dans un premier temps de réaliser elle-même le long-métrage. La scénariste va alors enfin frapper à la bonne porte, celle de Mimi Polk Gitlin productrice de Traquée, l’un des précédents échecs de Scott, qui va être séduite par cette proposition donnant la part belle à des personnages féminins, au point d’augmenter le budget à 16 millions de dollars et de soumettre le scénario à Ridley Scott. Également séduit par l’originalité du script, le cinéaste envisage d’abord de produire le long-métrage, en se lançant à la recherche d’un réalisateur, mais malheureusement sans succès. Ou heureusement, plutôt, puisque qui d’autre que Ridley Scott, qui a déjà dirigé brillamment Sigourney Weaver dans la peau d’Ellen Ripley, peut mettre en scène tout en conservant la dimension féministe de son scénario ?

Surnommée la « troisième femme » du film, Callie Khouri collaborera étroitement avec Ridley Scott sur la production du métrage, mais aussi sur le tournage, tout en ayant un regard sur le choix du casting, Michelle Pfeiffer et Jodie Foster ayant notamment été pressenties avant Geena Davis et Susan Sarandon pour incarner les deux héroïnes. La scénariste va également batailler auprès de la production pour maintenir certaines séquences qui lui ont valu la plupart des refus essuyés auparavant, notamment la scène du viol et le final d’anthologie qui fera la réputation du film.

Si Thelma et Louise doit en grande partie son statut d’objet culte à son aura de « film féministe », il tient également une place à part entière dans la dense filmographie de son réalisateur, connu de tous pour la pluridisciplinarité de son œuvre et des genres divers qu’elle aborde. Il résume en un seul long-métrage cette aisance avec laquelle le cinéaste est capable de passer d’un registre à un autre, de film en film, mais cette fois-ci en l’espace d’une poignée de séquences d’anthologie. Il débute comme une comédie dramatique somme toute classique, lors d’une ouverture qui nous expose le quotidien de Thelma (Geena Davis) en parallèle de la vie de Louise (Susan Sarandon). Quelques minutes pour nous présente deux héroïnes aux caractères intrinsèquement différents, mais qui vont pourtant s’assembler pour mieux se compléter durant ce road-trip, avec une séquence particulièrement glaçante et dérangeante point de départ pour les deux héroïnes irrémédiablement lancées dans une fuite en ligne droite où elles ne pourront plus jamais regarder derrière elles. Sous la forme d’un road-movie saupoudré d’un air de buddy-movie de par l’alchimie évidente entre Davis et Sarandon, Thelma et Louise devient alors le western de Ridley Scott, seul genre auquel le réalisateur n’a pas consacré un film entier, si ce n’est celui-ci. Avec les grands paysages de l’Ouest comme toile de fond à cette fugue libératrice, magnifiés comme jamais par l’esthétique de ce grand formaliste qu’est Scott pour raconter l’histoire de deux femmes qui décident de fuir les États-Unis, un pays où la liberté que vante le rêve américain n’est accessible qu’aux hommes, dans une société foncièrement patriarcale jusque dans ses fondements.

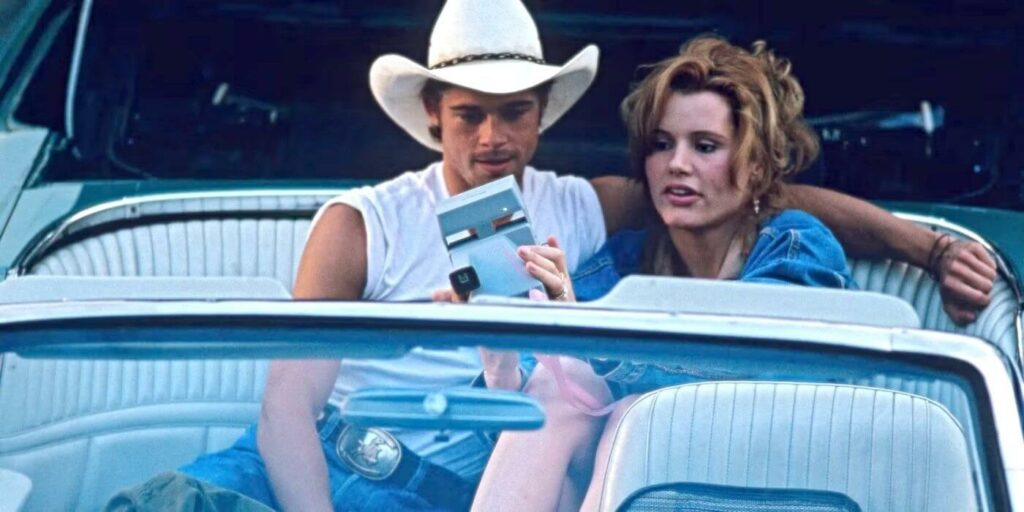

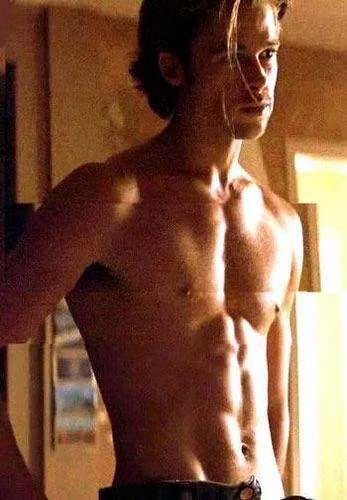

Un constat aussi présent à l’image que dans la musique d’Hans Zimmer, composée principalement de tubes. Ceux-ci ancrent la bande originale dans son époque, marquant un contraste avec les partitions plus mélancoliques du compositeur qui subliment ces routes à l’allure soudainement plus désuète, à l’image d’un rêve américain en pleine perdition. Au-delà du parasitage des codes des nombreux genres très codifiés qu’il aborde en un seul long-métrage, Ridley Scott opère également une inversion des rôles masculins et féminins, jusqu’ici trop souvent relégués au rang de faire-valoir des héros américains. Cette fois-ci, ce sont les hommes rencontrés par Thelma et Louise sur leur route qui servent leurs desseins, seconds rôles portés par une pléthore d’acteurs masculins plus ou moins identifiés dans le paysage du cinéma américain de cette époque, à commencer par un jeune et très beau Brad Pitt encore inconnu. En effet, comment parler du film sans mentionner l’apparition de l’acteur, jusqu’ici habitué aux séries télé, dans un de ses premiers rôles au cinéma, avant son explosion quelques années plus tard, notamment avec Entretien avec un vampire en 1994, puis Seven en 1995.

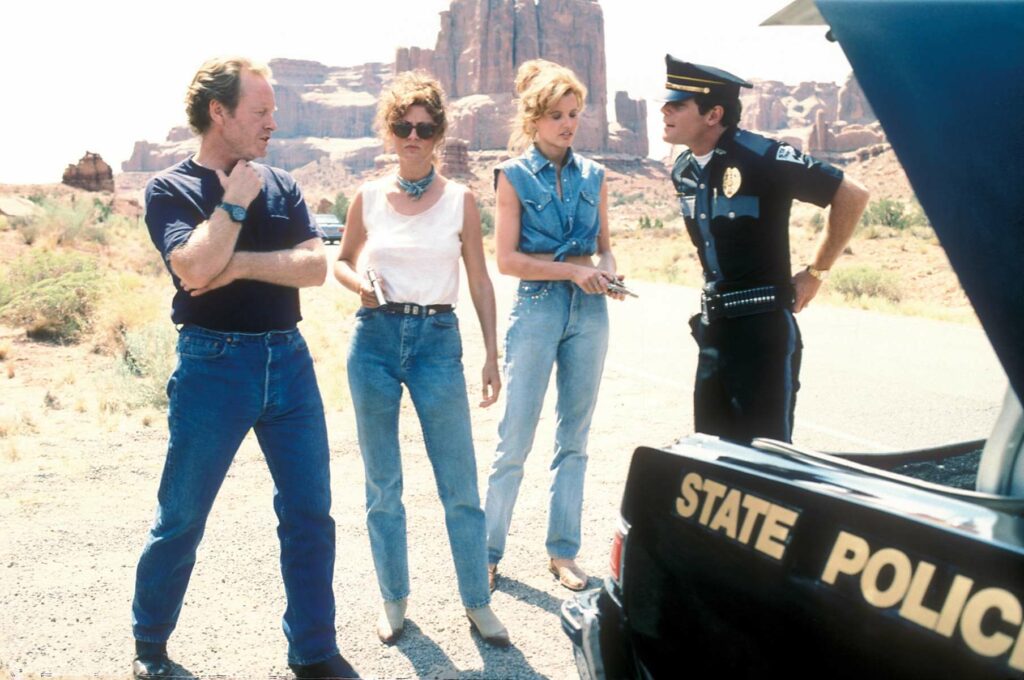

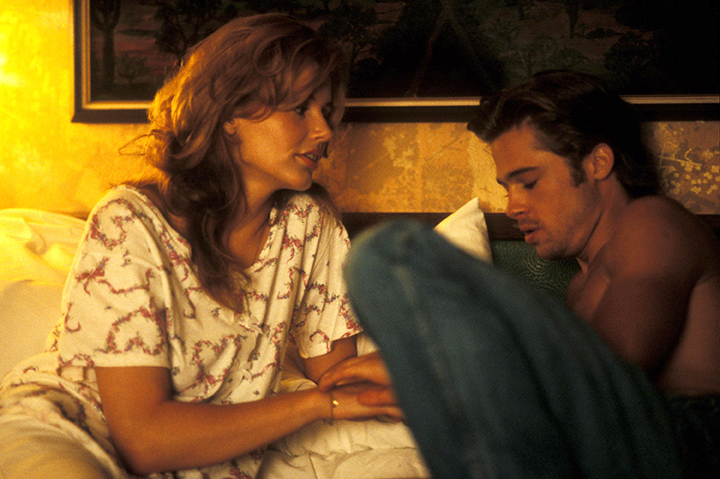

Tout le monde se souvient évidemment de Brad Pitt dans le film de Ridley Scott pour cette scène de sexe plutôt torride avec Geena Davis. Il a clairement été embauché dans le rôle pour son physique, approuvé sur le tournage par Callie Khouri, qui voulait s’assurer que l’acteur soit suffisamment sexy pour incarner le personnage. Un an avant d’être révélé dans le premier film de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, l’excellent et charismatique Michael Madsen incarne ici Jimmy, l’ami de Louise, en apportant toute la nuance propre à l’écriture de Callie Khouri qui ne cherche pas à dresser un portrait manichéen de la toxicité masculine dans son script. Il est à la fois charmeur, brutal, et à fleur de peau c’est l’acteur qui suggéra au passage l’idée de la demande en mariage à Scott et Khouri sur le tournage. Et enfin, le cinéaste retrouve Harvey Keitel, plus de 14 ans après son premier film, Les Duellistes, dans un rôle de flic beaucoup plus humain et moins misanthrope que son Féraud Napoléonien, tiraillé entre son uniforme et son empathie pour deux jeunes femmes délaissées par le rêve américain. Des hommes complexes et humains, que Thelma et Louise décident de laisser derrière elles, dans un grand final aussi libérateur que mélancolique.

La fin de Thelma et Louise continue encore aujourd’hui de faire parler d’elle, notamment à travers le slogan « Thelma & Louise live », qui démontre que les deux héroïnes continuent encore aujourd’hui d’exister dans l’imaginaire collectif. En effet, ce grand saut dans le Grand Canyon de l’Arizona est perçu par certains comme un nouveau départ pour les deux femmes, symboliquement devenues immortelles, quittant un monde rongé par un patriarcat dont elles ne veulent plus. 30 ans après sa sortie, il reste encore aujourd’hui l’un des plus beaux manifestes féministes, dans une industrie hollywoodienne en pleine introspection qui continue de s’interroger sur ses propres stéréotypes pour le meilleur comme pour le pire. Le pamphlet féministe ultime de son auteur ? Pas que, car c’est aussi celui du cinéma américain tout entier qui se dessine ici. Et on est également revenus sur American Gangster, un autre portrait politique de l’Amérique, le dernier grand film populaire de Ridley Scott.

RIDDLEY SCOTT / 30 FILMS EN 50 ANS DE CARRIERE

ENTRETIEN AVEC MARTINE DELVAUX* & HELOÏSE APPELGHEM**

*Romancière Québécoise autrice de l’essai amoureux « Thelma, Louise et moi » (éditions Héliotrope, 2019)

**Thèse sur l’émancipation féminine dans le road-movie

Quand et comment avez-vous découvert Thelma et Louise ? M.D / Je l’ai vu en salles à sa sortie, quand j’avais 21 ans. Mon essai-fiction Thelma, Louise & moi tente de retracer l’impact qu’il a eu sur moi, et surtout pourquoi j’avais autant pleuré. Ce film a joué un double rôle…Il a été plein d’espoir pour moi, mais a aussi agi aussi comme une condamnation, car il disait quelque chose de terrible sur la place des femmes dans la société à cette époque. H.A/ Je l’ai découvert un soir où il passait à la télé et le final m’a beaucoup marquée. Je n’avais pas l’habitude de voir de telles héroïnes au cinéma. A la même époque, j’étais très inspirée par le personnage d’Uma Thurman dans Kill Bill, mais quand je me replonge dans les personnages des années 2000, ce n’était pas comme maintenant, où on a davantage l’habitude d’être confronté à des héroïnes fortes. Aujourd’hui, on a plus l’habitude de personnages féminins qui se confrontent à la violence masculine.

A sa sortie le film fait la une du Times et provoque des réactions épidermiques…On juge les personnages extrémistes, misandres. Comment expliquer une telle violence ? M.D / Dans les années 1990, la majorité des films représente des personnages féminins en situation de rivalité, de compétition amoureuse. Le succès du film au box-office est une surprise, car il montre deux héroïnes qui ne parlent pas d’hommes. Mais on sort des années 1970 et du « Nouvel Hollywood », une décennie très masculine en termes de cinéastes. Le film a provoqué un backlash anti-féministe. Le phénomène est à double tranchant car il est très populaire auprès des femmes mais on l’accuse aussi d’être contre les hommes, de porter une haine. Ces derniers étaient mis dans une position inhabituelle, inconfortable, où ils devaient témoins de la vie des femmes à l’écran. On assiste à peu près au même débat aujourd’hui, dès qu’un objet culturel est considéré comme féministe, il y a un lever de bouclier antiféministe. Ce qui inédit et intéressant, c’est la façon dont Susan Sarandon et Geena Davis ont défendu la conscience féministe du film, ainsi que Callie Khouri, la scénariste du film. A l’époque, les scénaristes n’étaient pas invités sur les plateaux de tournage. Elles se sont battues pendant la promotion du film pour donner tort à ces critiques. H.A / Le débat révèle aussi un double standard genré. Au cinéma, la violence masculine ne fait pas débat. A l’époque, Callie Khouri compare le film à Terminator 2 en expliquant qu’il comporte autant de morts que Thelma et Louise. D’autres road-movies des années 1970 comme Bonnie and Clyde mettent en scène des personnages féminins violents. Mais le fait qu’ils soient incarnés par un duo hétérosexuel en cavale change la donne. Le spectateur est rassuré en se disant que la femme n’est pas complètement indépendante. Deux femmes, c’est tout de suite perçu comme une menace pour le patriarcat. Thelma et Louise se sont extraites de la civilisation et de l’autorité des hommes de leur mari et de la police. Tout cela explique le reproche de misandrie, qui est une contre-lecture du film. Ça fait penser à ce qu’a théorisé Susan Faludi dans son essai Backlash…La guerre froide contre les femmes (1991)…Chaque fois que des femmes essayent de reprendre leurs droits, c’est répréhensible.

Dans son essai La femme mystifiée en 1963, la journaliste et essayiste américaine Betty Friedan interrogeait des femmes au foyer pour déceler la raison de leur malheur. Elle conceptualisait alors le « problème qui n’a pas de nom »...Un phénomène qui consiste, pour les femmes, à s’oublier, au point d’engendrer certaines pathologies. En quoi le film illustre-t-il cette idée ? H.A / La meilleure illustration de ce concept est visible dès la scène introductive, qui montre les personnages en train de se téléphoner. Thelma est femme au foyer, elle évolue dans un espace domestique, s’occupe de son mari. Elle est plutôt soumise. Louise est serveuse, on la voit dans son restaurant. Les deux sont dans une forme de care, au service des autres. Le sujet du film va être la façon dont elles s’extraient de ces espaces pour ceux, plus grands, occupés par des hommes. Le film montre que la modèle de la femme au foyer théorisé par Betty Friedan dans les années 1950 et 1960 est toujours valable aujourd’hui.

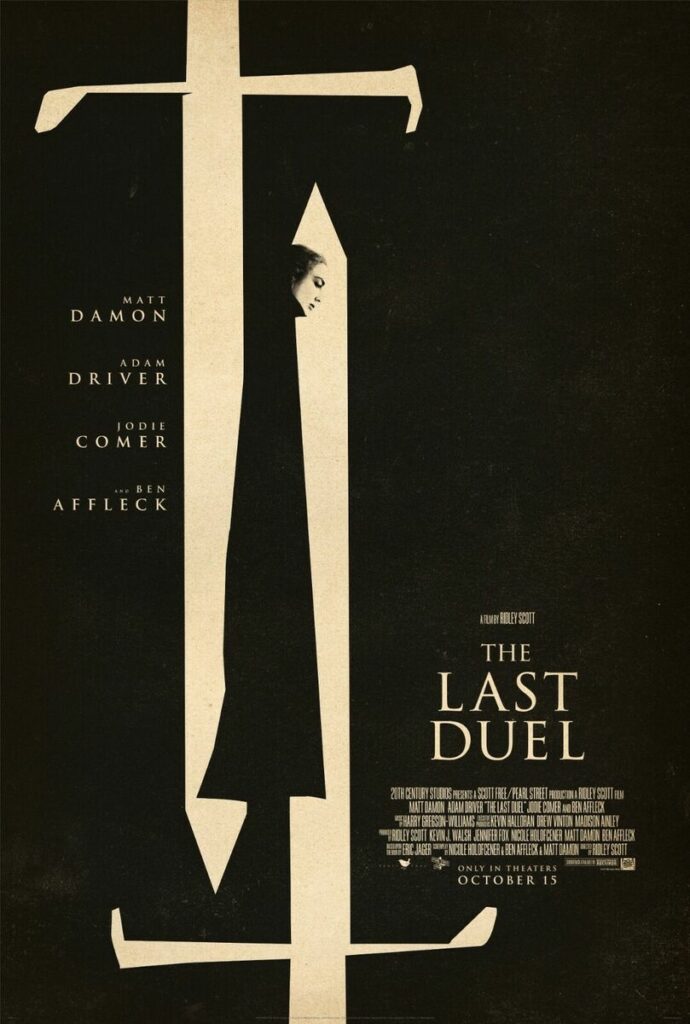

On sait que la MGM a accepté de produire le film à la condition que Ridley Scott adapte le scénario de Callie Khouri. Avez-vous le sentiment que le féminisme du fim tient davantage à son écriture qu’à sa mise en scène ? M.D / La société de production de Ridley Scott avait racheté les droits du scénario. Personne ne voulait le réaliser, alors il a décidé de le faire avec les moyens de sa boîte. C’est un réalisateur que je considère comme féministe. Il a été élevée par une femme, mono parentale. Son dernier film Le Dernier duel (2021) était un MeToo au Moyen Age. Il a été très peu vu et commenté dans cette perspective, et je le considère comme une sorte de suite à Thelma et Louise. Pour moi, n’y a pas de conflit entre le féminisme de Ridley Scott et celui de Callie Khouri. Susan Sarandon et elle ont exigé de Ridley Scott qu’il ne modifie pas la fin tragique. Il a respecté la conclusion du film…Dans notre société, aucune impasse pour Thelma et Louise n’existe, si ce n’est la mort, ou le suicide. H.A / Le langage cinématographique de Ridley Scott est plutôt du côté de ses héroïnes. A la fin, c’est leur envol au-dessus du grand canyon qu’il fétichise, avec un arrêt sur image, puis un fondu au blanc…Ce choix est intéressant…Il préfère fixer leur envol céleste, libertaire, plutôt que leurs corps ensanglantés au fond du canyon. Ce plan est suivi d’un générique de fin qui remontre les images les plus importantes de leur vie, le selfie qui scelle leur voyage, sur une chanson qui dit du générique « Je suis une part de toi, tu es une part de moi. » L’idée de sororité ouvre et clos le film. M.D / D’ailleurs, le personnage du flic interprété par Harvey Keitel, qui est plutôt du côté des filles, peut être vu comme pôle identificatoire, qui correspond à celui du réalisateur. Par ricochet, on s’identifie à lui et il s’identifie aux filles. Il y a une double identification…On regarde le monde à travers les yeux de ces femmes, mais aussi à travers les yeux d’un homme qui les défend.

Le film se plaît à faire le portrait d’hommes-objets et on pense à cette séquence d’amour où Brad Pitt est filmé comme un pur objet sexuel. Doit-on y voir un female gaze ? H.A / Le personnage de J. D ce sont les initiales de James Dean, ce qui l’assimile à un fantasme , apparaît pour la première fois à l’écran dans un rétroviseur. C’est un point de vue subjectif, celui de Thelma, qui le regarde. C’est un tic de mise en scène d’habitude associé aux hommes. Donc oui, il y a une réappropriation, un renversement des normes qui renvoie au female gaze. Ridley Scott raille aussi des personnages machistes hyper stéréotypés, comme Darryl, le mari de Thelma. M.D / C’est ambigu. Après que J. D a volé l’argent de Thelma et Louise, il disparaît, ne compte plus. Il y a une vie à l’extérieur du rapport romantique, hétéro centré. Mais en même temps, dans cette scène d’amour, un détail me frappe. C’est cette salive qui coule de la bouche de Brad Pitt, et qui renvoie à la salive du violeur. Et puis il y a une objectivation, un découpage du corps, une contre-plongée, le fait qu’il soit torse nu et elle, habillée. Ils arrosaient son torse pour qu’il luise en jouant sur les codes d’un cinéma porno. J’ai toujours buté sur cette scène, elle ne provoque pas d’excitation, ne me touche pas, à cause de cette contre plongée et de la salive. C’est peut-être le seul moment où je décroche, il y a une sorte de double jeu que je ne saisis pas. H.A / C’est toujours ambivalent de montrer des corps désirants et désirés, et difficile de ne pas tomber dans la monstration d’un corps objet. Brad Pitt est sans doute objectifié, mais ce type de représentation reste tellement rare au cinéma. Il est perçu positivement car Thelma connaît l’orgasme grâce à lui, permet une réparation, une réappropriation de sa sexualité.

Le film pose aussi un débat qui divise les féministes…Le féminisme doit-il être violent ou non-violent ? M.D / Benoîte Groult dit « Le féminisme n’a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours. » La violence des héroïnes est toute relative à côté du sort final qui leur est réservé. Ce versant rape and revenge movie* m’intéresse beaucoup. On a beaucoup d’exemples mais Thelma et Louise appartient à ce genre avec une certaine douceur, car ses héroïnes sont moins dans la vengeance que dans un branle-bas de combat. Elles obéissent à un geste qui n’est pas très pensé. H.A / Leurs actes violents sont de l’auto-défense, la violence initiale est celle des hommes. Elles donnent des leçons ludiques aux hommes qui les harcèlent. M.D /Justement pour moi, ce n’est pas de la légitime défense, c’est ça qui intéressant. Elles veulent juste fuir, être libres. D’ailleurs, au début, Louise ne tire pas à cause de la tentative de viol, mais parce que l’homme l’insulte après qu’elle ait empêché l’agression. J’ai beaucoup travaillé ce passage avec mes étudiants car il dit symboliquement toute l’importance de l’insulte, de notre manière de parler aux femmes. Ce sont des fugitives qui deviennent des criminelles, mais tout ça n’est pas issu d’une réelle volonté de vengeance, d’une méchanceté. Leurs gestes criminels mettent en évidence la façon dont les femmes sont vues, perçues, comment elles sont regardées de façon dégradante.

Le parti-pris féministe du film est très discuté. Certains estiment que la masculinisation des héroïnes signale un échec de leur puissance en tant que femmes. D’autres estiment qu’il s’agit de retourner les armes du patriarcat contre les oppresseurs. Qu’en pensez-vous ? M.D / Elles se défont des oripeaux de la féminité est ce qu’il s’agit plus de délaisser ces oripeaux ou de prendre ce qui appartient au masculin ? Le film joue sur cette binarité genrée. Elles deviennent des cow girls, des buddies, tout en conservant une féminité. Cette représentation du passage du féminin au masculin est nuancée. H.A / On a reproché au film de mettre deux femmes dans le corps de deux hommes…Elles abandonnent leurs bijoux, s’approprient des symboles virils comme la voiture et les armes. Au début, Thelma porte une robe blanche virginale, qu’elle troque à la fin pour un tee-shirt avec les manches coupées et un jean…Pour moi, ça révèle le champ des possibles offert aux héroïnes car dans une société patriarcale, on utilise des objets qu’on a à sa disposition pour lutter et les transformer en armes.

La fin tragique du film peut aussi être lue de deux façons…Thelma et Louise préfèrent la mort et la sororité à la prison domestique, leur mort est une ultime bravade. Mais elles sont symboliquement condamnées pour leur désobéissance. M.D / Cette scène est une énigme, une aporie…On va vers l’avant, on survie, mais on va mourir. Le film nous laisse dans l’incompréhension de ce geste suicidaire, qui libère. Pour moi c’est un faux choix, car de toute façon, on va les mettre à mort. Ou elles iraient en prison, et seraient séparées mais elles ne peuvent rester ensemble que dans ce geste. Il y a quelque chose de Roméo et Juliette dans cette mort partagée. H.A / Dans le road-movie, l’ombre de la fatalité plane sur les héros. La mort est au tournant, par exemple dans Easy Rider, Into the Wild…A ceci près que les personnages masculins meurent par surprise, ici Thelma et Louise font un choix éclairé. Elles ne peuvent pas revenir à leur vie d’avant. La rupture avec la société est telle que la mort est souvent la seule solution.

Juste avant de sauter, Thelma et Louise s’embrassent, ce qui a donné lieu à de nombreuses théories queer sur l’homosexualité des personnages. Quel crédit apportez-vous à cette lecture cryptée ? M.D / Est-ce que c’est un baiser lesbien ? On s’en fiche. Ce qui est iconique, c’est ce lien plus fort que tout, ce dialogue si rare entre deux femmes, à l’heure où peu de films, encore aujourd’hui, passent avec succès le test de Bechdel qui consiste à évaluer le féminisme d’un film en se posant trois questions…Est-ce que les personnages ont un nom, se parlent entre elles, et, si oui, d’autres choses que d’un homme…échoue souvent. Ce qui est iconique, c’est leur amitié, elles deviennent des semblables, des sortes de siamoises, par-delà la différence d’âge. La complexité de leur relation est creusée car elles sont à la fois sœurs, mères, filles…H.A / Il y a des traces de la portée iconique de ce duo fusionnel. En étudiant la réception des road-movies, et de ce film en particulier, on découvre qu’il y a des communautés de fans sur Pinterest, plateforme où on partage des images sur différents sujets d’intérêt. Beaucoup de fans proposent d’utiliser une garde-robe qui reprend les tenues de Thelma et Louise, des « matchings » pendentifs en forme de coeur avec les têtes des héroïnes, des verres, des bracelets. Un ensemble de produits marketing qui permet aux fans d’aujourd’hui de se situer dans leur pas. Il y a une forte identification du public, aujourd’hui encore. Il est entré dans la culture pop et dégage des symboles qui dépassent le film lui-même.

Le film a-t-il plutôt bien vieilli au regard de nos préoccupations sociales actuelles ? M.D / Le film n’a pas vieilli dans son propos, et c’est un constat presque triste. A la différence près qu’on ne filmerait sans doute pas la scène de tentative de viol de la même façon. Cette violence ne serait peut-être pas permise, ni à l’écran, ni dans ses conditions de tournages. On sait que Ridley Scott l’a filmée à deux reprises, en augmentant crescendo la violence. Il n’a pas averti Geena Davis de ce changement. Elle en est sortie traumatisée, et a fondé le Geena Davis Institute on Gender in Media en 2004, qui étudie sur les disparités de genre dans les médias. A l’heure d’un regard plus intersectionnel, on peut aussi critiquer le film pour sa blanchité avec aucun acteur noir, si ce n’est dans le rôle d’un cycliste. H.A. / Sur la culture du viol, il est visionnaire, et exemplaire. Le fait que Thelma anticipe qu’on ne croira pas à la tentative de viol parce qu’on l’a vu danser avec son agresseur, le slut shaming…C’est très d’actualité.

On a reproché à Thelma & Louise sa violence, puisque les deux femmes répondent par les armes aux multiples agressions qu’elles subissent. Dans son essai Les filles en série, l’auteure Martine Delvaux, qui affirme que ce film a fait d’elle une féministe, écrit…On a tendance à dire de Thelma & Louise qu’il s’agit d’une reprise au féminin de stéréotypes masculins du road movie style Butch Cassidy and the Sundance Kid. Mais j’y vois plutôt un récit de survivance, moins une vengeance qu’une avancée dans le désert pour le plus longtemps possible rester en vie. Ce qui se passe quand les filles en série pointent un pistolet sur la tempe de la misogynie.» Avant d’entamer leur voyage, Thelma et Louise se prennent en photo avec un gros Polaroïd. Vingt-cinq ans plus tard, Susan Sarandon et Geena Davis ont repris la pose avec un iPhone, toujours aussi belles, pour le magazine Harper’s Bazaar. Elles avaient déjà fait de même pour The Hollywood Reporter et pour elles-mêmes dans un tweet de Sarandon sur Twitter. L’un des aspects les plus libérateurs du film est la lente transformation de Thelma et de Louise. Au début, elles sont chacune dans une cuisine. Elles sont très maquillées, font sans cesse des retouches devant le miroir. Et plus le voyage avance, plus elles laissent tomber les artifices qui les enferment dans le regard de l’homme, pour regarder vers l’horizon…Je suis éveillée. Je ne me suis jamais sentie aussi éveillée. Tout a l’air différent. Ce sont les paroles de Thelma à Louise.