Malgré sa nature commerciale et ses quelques défauts qui ont freiné sa reconnaissance, Black Rain est tout sauf un film de producteur. C’est bel et bien le film d’un cinéaste obsessionnel, pour ne pas dire un film d’auteur, en ce que Scott s’approprie pleinement un scénario imposé, faisant de ce voyage dans le Japon moderne une plongée allégorique et initiatique, une traversée de l’Enfer d’inspiration dantesque. Soit le thème profond de toute son œuvre. Dès lors, il faut se méfier de la beauté éblouissante, de la lumière hallucinante qui émanent de cette commande hollywoodienne. C’est, comme souvent chez le cinéaste de Legend, la beauté du Diable…

TROUVER SA PLACE par Claude Monnier

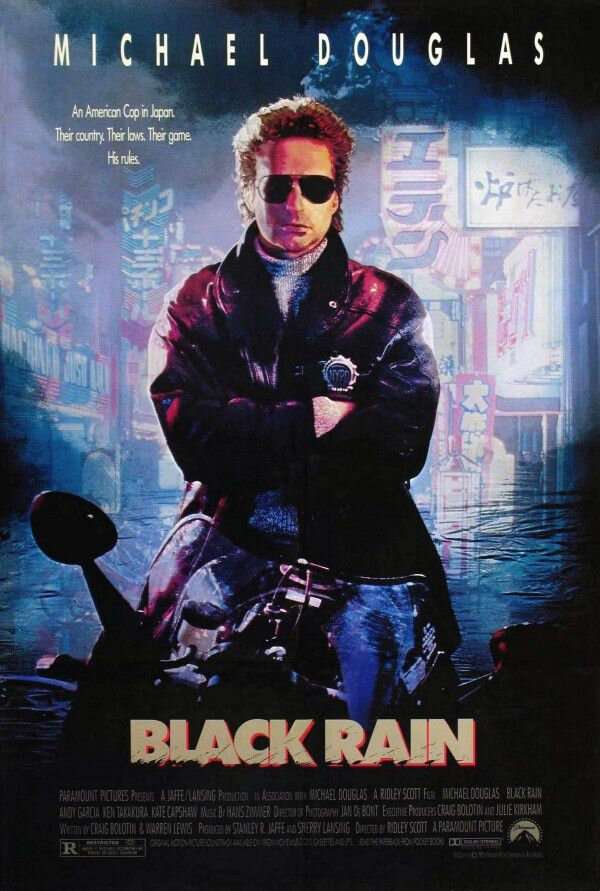

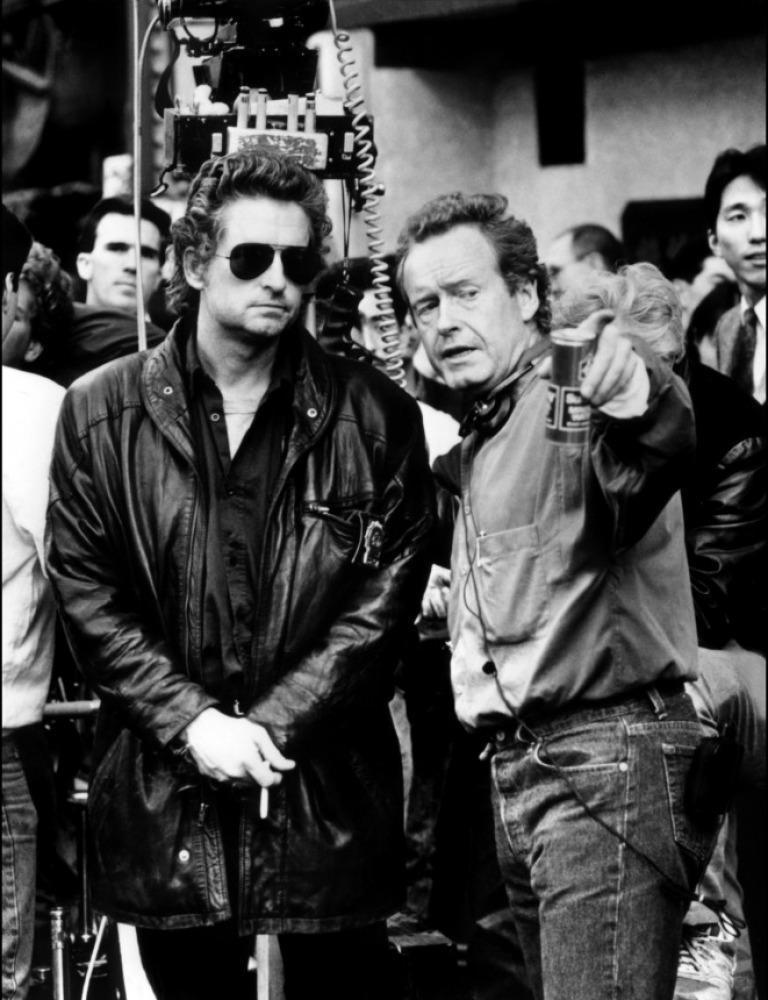

A la fin des années quatre-vingt, Ridley Scott est dans une position délicate. Son unique succès commercial a été Alien en 1979 et, depuis lors, le cinéaste enchaîne les échecs au box-office…Blade Runner-1982, Legend-985, soit deux films chers et ambitieux qui ont laissé le public de marbre. Même son film romantique, Traquée-1987, passe totalement inaperçu aux yeux du public. Ces échecs s’expliquent par le style de Scott à l’époque, un style à l’européenne, contemplatif, tout en contre-jours artistiques et décors enchevêtrés, aristocratiques, qui semble ennuyer le grand public. Scott est déjà riche et pourrait se contenter de rester dans le monde de la pub, mais il veut faire carrière dans le cinéma commercial américain. C’est pourquoi, au moment où le film d’action « high-tech », à base de destructions grandioses, s’impose définitivement au box-office avec en trois ans Terminator, Commando, Aliens, Predator, L’Arme fatale, Robocop, Piège de cristal, il accepte une commande de la Paramount, un thriller d’action se déroulant dans le Japon ultra-moderne des années quatre-vingt. L’acteur-producteur Michael Douglas, qui sort du triomphe de Liaison Fatale (Adrian Lyne, 1987) et de son Oscar d’interprétation pour Wall Street d’Oliver Stone en 1988, est sûr de son coup, interrogé sur le plateau de Black Rain, Douglas parle carrément de « chef-d’œuvre » en gestation ! Certes, le tournage au Japon est un véritable casse-tête pour Scott et son chef-opérateur Jan De Bont, les autorités d’Osaka refusant de bloquer les rues et la circulation plus de deux heures par jour, mais le cinéaste se régale tellement à retrouver en « live », au milieu des néons, de la fumée et de la foule, le grouillement dantesque et futuriste qu’il avait prédit pour le Los Angeles asiatique de Blade Runner, qu’on imagine sans peine la « magie » qu’a dû ressentir Douglas. De plus, le scénario de Craig Bolotin et Warren Lewis possède une structure si solide, agrémentée de dialogues adultes dans le style du film noir, qu’on peut comprendre l’enthousiasme de l’acteur sur le moment. Pourtant, à l’arrivée, Black Rain contrairement à Blade Runner, n’est pas resté dans les mémoires. Comment l’expliquer ?

Premièrement, le scénario solide, en trois actes, est peut-être justement trop attendu, sans surprise véritable…Le premier acte place le héros, le policier Nick Conklin, dans son élément et la corruption new-yorkaise, lui-même soupçonné d’être un ripoux…Le deuxième acte le montre hors de son élément, devant escorter au Japon Sato, un yakuza faux-monnayeur et sanguinaire qu’il a arrêté à New-York mais une fois sur place, Sato s’échappe, plongeant Conklin dans une civilisation nippone à ses yeux incompréhensible…Le troisième et dernier acte montre le héros prendre le dessus, en compagnie d’un collègue japonais, le sage Masahiro, pour capturer Sato. Il y retrouvera son honneur de policier. On le voit, on est loin de la froideur et de l’ambiguïté de Rick Deckard dans Blade Runner, qui se déshumanise de plus en plus en fil de son enquête, et surtout de celle de « Popeye » Doyle dans French Connection, film fétiche de Scott. Sans parler de la belle mélancolie de Robert Mitchum dans le Yakuza-1975 de Sydney Pollack, film à l’univers proche et auquel participait déjà le superbe Ken Takakura. C’est que nous ne sommes plus dans le Nouvel Hollywood amer des années soixante-dix dont Blade Runner, à bien des égards, était un dernier fleuron SF d’où son échec commercial en 1982, mais dans le Hollywood viril et reaganien des années quatre-vingt. D’ailleurs, et ce sera le second point pour expliquer la relative déception du film, en évoquant Conklin on a du mal à parler d’anti-héros, même si le policier, nous dit-on, a détourné quelques billets de la pègre pour payer la pension alimentaire de son ex-femme. Tout cela est vraiment par trop « gentillet ». Et le happy-end montrant Douglas souriant, le pouce en l’air, est une terrible concession que n’aurait jamais faite William Friedkin ou même le Scott de Blade Runner. Sans oublier les fautes de goût typiques de l’époque qui consistent par exemple à mettre une guitare électrique un peu « bourrine » sur la bagarre finale entre Conklin et Sato. Toute la faiblesse relative de Black Rain est là…Les fans de Scott, après une décennie magique, attendaient un chef-d’œuvre noir et contemplatif « à la Blade Runner », ils n’ont eu qu’un film d’action de très grande classe, servant à rassurer les producteurs sur la valeur commerciale de l’auteur d’Alien. Marc Toullec ouvre carrément sa critique de l’époque par cette surprenante question…Un film peut-il être à la fois un chef-d’œuvre et un navet ? Réponse Black Rain. Le terme de « navet » est bien sûr trop exagéré et l’on aimerait aujourd’hui que les scripts des films d’action soient aussi équilibrés et humains, à l’image de ces scènes de dialogue superbes sur le thème de l’honneur, entre Douglas et Takakura, ou de cette tirade puissante du vieux yakuza Sugai l’impérial Tomisaburo Wakayama sur la pluie noire d’Hiroshima au lendemain de la Bombe ! En revanche, le terme de chef-d’œuvre se justifie si l’on s’en tient à la mise en scène. En effet, à l’époque, Scott est souvent considéré comme le « Rembrandt du cinéma », chaque plan de ses films étant une enluminure. Si Black Rain est une pure commande, c’est, toutes proportions gardées et en exagérant un peu, à la manière dont la fresque de la chapelle Sixtine en était une pour Michel-Ange ! Les producteurs voulaient l’imagerie de Blade Runner ? C’est peu dire qu’ils l’ont eue ! Tout l’intérêt, toute la fascination visuelle que peut procurer le film viennent justement de ce que l’ambiance de Blade Runner se rejoue sous nos yeux, cette fois sans trucages ! Que Scott plonge son œil de poète sous le pont de Brooklyn, sur le port d’Osaka, dans les artères de la ville ou dans une usine métallurgique, et il en ressort aussitôt une impression de château-fort magique, de Pandémonium à ciel ouvert, de fourmilière extraterrestre ou de forge maudite…

Scott a compris que la véritable essence de son film n’était pas d’être un polar réaliste mais d’être un film de chevalerie à l’ère des buildings chromés. Cette vision colle parfaitement avec le japon moderne, partagé entre son capitalisme outré c’est l’époque où les multinationales nippones conquièrent le monde avec agressivité et son code de l’honneur ancestral, dont le monde des yakuzas offre la face criminelle. Tout l’enjeu du film est aussi bien pour le héros que pour les Japonais, de s’extirper de la corruption environnante pour retrouver la droiture chevaleresque. Dans sa course à moto sous le pont de Brooklyn, Conklin est montré comme un chevalier samouraï qui s’ignore, défiant la mort pour l’argent mais en réalité pour la beauté du geste, pour l’honneur du combat. Ainsi, sous l’œil poétique de Scott, le Japon que découvre un peu plus tard le héros devient la métaphore de son âme. C’est là que le cinéaste déploie des subtilités de mise en scène qui, comme souvent chez lui, passent inaperçues à la première vision, les critiques l’accusant alors injustement d’accumuler gratuitement les belles images. Or, chez Scott, rien n’est jamais gratuit, tout est allégorique. Ainsi de son travail remarquable sur le motif du miroir, au fil du récit, Conklin, qui a du mal à se « trouver », ne cesse de buter sur des reflets de lui-même…Le motard new-yorkais contre lequel il court au début, grâce à un montage ultra rapide, se fond en contre-jour dans sa propre silhouette, de sorte que le policier semble bien se poursuivre lui-même. Plus tard, lorsque, dans la glace sans tain du commissariat, Conklin scrute Sato, le silence pesant et la composition symétrique de l’image montrent bien que le héros regarde en fait son moi négatif, son Ombre au sens jungien du terme. A Osaka, lorsque, dans un sous-sol dédaléen aussi confus que son esprit, Conklin assiste, impuissant, au sacrifice de Charlie c’est-à-dire de sa part d’innocence par Sato et son gang de motards, Scott place son héros de l’autre côté d’un rideau de fer-prison afin qu’il puisse voir son double maléfique reproduire, en reflet, les joutes à moto qu’il aime tant mais poussées ici jusqu’à l’horreur. Enfin, lorsque Conklin, dans l’usine métallurgique nippone, observe silencieusement la transaction entre Sato et Sugai, la composition de Scott est magistrale…A travers une grande fenêtre rectangulaire qui évoque un écran en Cinémascope, les deux yakuzas sont assis de part et d’autre, apparaissant, dans cet écran dans l’écran, comme des projections de l’esprit de Conklin, d’un côté, la droiture du vieux yakuza, de l’autre, la corruption du jeune malfrat arriviste. Au héros de choisir sa voie…

Malgré sa nature commerciale et ses quelques défauts qui ont freiné sa reconnaissance, Black Rain est tout sauf un film de producteur. C’est bel et bien le film d’un cinéaste obsessionnel, pour ne pas dire un film d’auteur, en ce que Scott s’approprie pleinement un scénario imposé, faisant de ce voyage dans le Japon moderne une plongée allégorique et initiatique, une traversée de l’Enfer d’inspiration dantesque. Soit le thème profond de toute son œuvre. Dès lors, il faut se méfier de la beauté éblouissante, de la lumière hallucinante qui émanent de cette commande hollywoodienne. C’est, comme souvent chez le cinéaste de Legend, la beauté du Diable…

FILM OUBLIÉ… par Anton Bergstrom

À sa sortie en septembre 1989, le thriller américain sur les flics au Japon de Ridley Scott, Black Rain, a été accueilli par des critiques médiocres. Oui ce n’est pas un chef-d’œuvre, mais ce film mérite notre attention et intérêt avec en particulier les visuels indicateurs clé du sous-texte dystopique assez sérieux de Black Rain, qui, une fois reconnu, change la façon dont nous devrions penser au protagoniste du flic dur et antipathique de Michael Douglas et au choc des cultures auquel il participe. Le look n’est pas superficiel, il est crucial pour le sens du film. Alors que l’avion de Nick Conklin (Michael Douglas) et Charlie Vincent (Andy Garcia) descend, nous voyons un plan panoramique du soleil levant au-dessus d’Osaka, mais l’emblème du Japon a été converti en une image d’enfer industriel. Le soleil brûle orange. Les cheminées des usines dégagent de la fumée. Tout spectateur familier avec le chef-d’œuvre de Ridley Scott, Blade Runner, ne peut s’empêcher de remarquer les similitudes avec les plans du futur paysage urbain de Los Angeles dans cette œuvre de science-fiction dystopique de 1982. L’apparence des futures rues de Los Angeles a été inspirée par les environnements urbains bondés d’Asie de l’Est et dans Black Rain Scott représente Osaka comme un labyrinthe de rues sombres, d’enseignes au néon, de boîtes de nuit et d’usines enflammées. D’autres aspects plus normaux de la ville sont absents. Les parallèles visuels ne me semblent pas superficiels ou simplement le souvenir persistant de Blade Runner. L’imagerie d’Osaka est si dominante qu’elle exige d’être reconnue comme faisant partie intégrante de la signification du film, et pas simplement comme une couche de peinture intrigante sur un scénario de thriller policier standard. Si la ville est oppressante et sombre, cela ne servirait-il pas à quelque chose ? Si Osaka de Black Rain rappelle de manière si frappante Los Angeles de Blade Runner, cela ne pourrait-il pas suggérer que nous sommes censés lire Osaka comme une sorte de dystopie, un endroit où tout ne va pas bien ?

Comme de nombreux critiques l’ont noté, le voyage de Conklin et Vincent dans le monde criminel d’Osaka est représenté visuellement comme un voyage dans le monde souterrain de l’enfer ou de l’enfer. L’imagerie écrasante d’Osaka pourrait cependant nous faire oublier que la ville de New York d’où viennent Conklin et Vincent est peinte de manière plutôt sombre pendant les 20 premières minutes du film. New York est un paysage urbain de ponts monstrueux, de chaussées dures, de circulation bruyante et d’usines de viande. Ce n’est pas un rêve américain. Les flics doivent débourser quelques dollars dans des courses de motos dangereuses. Bien sûr, la course de Conklin au début du film est si clairement destinée à mettre en place la course de motos au point culminant, mais la première course sous le pont évoque également le genre de jeu sans loi et de casse-cou commun à mondes post-apocalyptiques cinématographiques. Black Rain s’intègre assez bien dans l’œuvre de Scott, en particulier dans son examen des relations de pouvoir et de la corruption. C’est une autre vitrine du pessimisme envahissant de Scott. Que ce soit dans les œuvres de science-fiction telles que Alien ou Blade Runner, ou les images historiques telles que Kingdom of Heaven, les films de Scott présentent fréquemment une vision pessimiste d’un monde avide de pouvoir. À un moment donné dans Black Rain, le partenaire japonais de Conklin, Masahiro (Ken Takakura), lui dit qu’il n’y a pas de zones grises en matière de vol. Conklin répond que New York est une grande zone grise. Comme le montre clairement le film, malgré ses règles et ses traditions, le Japon a aussi beaucoup de gris. Un autre point de critique fréquent est Nick Conklin de Michael Douglas, qui est décrit comme antipathique, trop dur à cuire et préjugé, comme si son personnage devait s’adapter au moule de flic habituel, rugueux sur les bords mais sympathique. Michael Douglas sortait du succès de Fatal Attraction et de Wall Street, et il livre une autre performance pleine force dans Black Rain. Il pilote une moto dans la première scène, sort une cravate de sa poche quelques minutes avant son entretien avec les affaires internes et donne un coup de tête à un criminel détenu. Il fume, boit et provoque les gens tout au long du film. Il dit en fait des lignes comme « Va te faire foutre ! » Il est extrême, ne rencontrant que quelques nuances en dessous de la parodie contrairement à Basic Instinct où il s’agit de parodie, mais il est encore suffisamment exacerbé pour soulever des questions d’interprétation. Si Conklin est trop dans votre visage ou antipathique, c’est peut-être le point. Bien sûr, j’ai souri quand il a frappé un prisonnier suffisant, mais peut-être que nous ne devrions pas voir cette tête brûlée comme un héros. Peut-être que nous ne devrions pas encourager sa marque de rébellion américaine. Ce n’est pas simplement un non-conformiste, comme tant de héros d’action des années 80, c’est un homme sans honneur. Il tente de justifier sa mauvaise conduite avec une vision cynique du monde « Tu fais ce que tu dois faire », mais, comme le soutient finalement le film, tu es tenu de faire la bonne chose même dans un monde sans honneur.

Avec l’imagerie dystopique et l’anti-héroïsme de Conklin à l’esprit, je suggérerais enfin que le film n’est pas un choc culturel qui affirme simplement l’individualisme énergique américain sur le collectivisme et la hiérarchie japonais traditionnels. Au contraire, chaque monde jette de la lumière ou de l’ombre sur l’autre, et la double vision qui en ressort est celle de dystopies tout aussi désastreuses, à certains égards plus similaires que ce à quoi nous pourrions nous attendre. Le racisme désinvolte de Conklin et son sentiment de supériorité américaine sont à peine approuvés. Le film fait rarement des blagues culturelles faciles, et c’est plus qu’un simple récit de poisson hors de l’eau. Le film fait des structures sociales contrastées de l’Amérique et du Japon un thème, mais ce n’est pas une critique biaisée de la bureaucratie et de la tradition japonaises, ni simplement une dénonciation de l’individualisme américain. La dichotomie est même compliquée dans le film, si l’on se souvient de la plainte de Conklin concernant la bureaucratie à la maison et du mépris espiègle du principal méchant japonais envers la hiérarchie Yakuza. Et que devons-nous faire de l’étrange, histoire apocalyptique de pluie noire après l’explosion atomique ? La destruction américaine a-t-elle donné naissance au Japon moderne ?

Bien que la fin puisse suggérer que vous devez simplement « y aller » à la manière américaine, je pense qu’une scène antérieure est le véritable cœur moral du film. Au-dessus de bols de nouilles, alors qu’ils jalonnent une marque, le partenaire japonais de Conklin, Masahiro, fustige doucement Douglas pour ses méfaits antérieurs. Masahiro dit à Conklin qu’il se déshonore lui-même et ses partenaires. La scène prend son temps et le message colle. Placer la manière macho-américaine et vis-à-vis des règles de Douglas dans un environnement étranger l’expose comme l’égoïsme mécontent et l’auto-justification qu’il est. Le slogan de Black Rain se lit comme suit : « Un flic américain au Japon. Leur pays. Leurs lois. Leur jeu ». Ses règles. Osaka est synonyme d’usines sidérurgiques et de néons, de production et de plaisir, mais ce n’est pas la version cauchemardesque de New York, c’est le cauchemar de Douglas un monde aussi dur et sombre que chez lui mais plein de règles sociales encombrantes. Au moins dans la dystopie de New York, du moins le pense-t-il, il peut contourner les règles en essayant de jouer au jeu. Le Japon est l’enfer cauchemardesque de Conklin, et bien que cette lecture suggère des problèmes dans la culture japonaise, le cauchemar jette également un jugement sévère sur l’Amérique. Le jeu japonais est peut-être lourd et corrompu, mais celui de l’Amérique l’est aussi, bien que de manière différente, et le problème avec les règles de Conklin est qu’il n’en a pas. Le poids oppressant de l’imagerie dystopique et les provocations persistantes de l’anti-héros de Douglas sont des signes qui ne s’accordent pas facilement avec le récit simpliste du flic et attirent plutôt l’attention sur un sous-texte plus compliqué et pessimiste.

Mort à l’âge de 83 ans le 10 novembre à Tokyo. Surnommé le « Clint Eastwood japonais », il était connu pour son air soucieux et déterminé qui fonctionnait à merveille dans les films de yakuza et d’action. Originaire de la région de Fukuoka, Ken Takakura a débuté dans le cinéma à partir de 1955, suivant la deuxième vague des jeunes espoirs du studio Tôei. À partir de 1964, il a joué dans plusieurs séries sur l’histoire des chevaliers du Japon, mais ce sont les films de yakuza de ce même studio qui lui permettront d’acquérir le statut de star dans son pays.

Dans sa filmographie, on peut citer Le Mont Hakkoda (Shirô Moritani – 1977), Les Mouchoirs jaunes du bonheur (Yôji Yamada – 1977), Fuyu no hana – Fleurs d’hiver (Yasuo Furuhata – 1978), Les Copains d’abord (Yasuo Furuhata – 1981) Hotaru – Le Chemin des lucioles (Yasuo Furuhata – 2001). Il a joué dans Yakuza-1975 de Sydney Pollack avec Robert Mitchum et Black Rain.

Acteur, réalisateur et scénariste japonais, est un acteur très populaire au Japon au cours des années 70. Il a interprété des rôles de flics dans plusieurs séries dont la très appréciée Daitokai – Tatakai no hibi qui a duré de 1976 à 1978, mais surtout Tantei monogatari (1979-1980) qui le place au top dans son pays. En Occident, on le connaît surtout pour sa prestation dans le drame Onimaru (Yoshida, 1988) qui a concouru pour la Palme d’or à Cannes, et son rôle de truand dans Black Rain (Scott, 1989) face à Michael Douglas. Lors du tournage du film, il se sait déjà très malade et il finit par décéder à l’âge de 40 ans des suites d’un cancer de la vessie en 1989.

A écrit et réalisé un unique long-métrage intitulé A-hômansu (1986).

Films en plus gros / Rouge films +++

1977 : Les Duellistes

1979 : Alien

1982 : Blade Runner

1985 : Legend

1987 : Traquée

1989 : Black Rain

1991 : Thelma et Louise

1992 : 1492 : Christophe Colomb

1996 : Lame de fond

1997 : À armes égales

2000 : Gladiator

2001 : Hannibal

2002 : La Chute du faucon…

2003 : Les Associés

2005 : Kingdom of Heaven

2006 : Une grande année

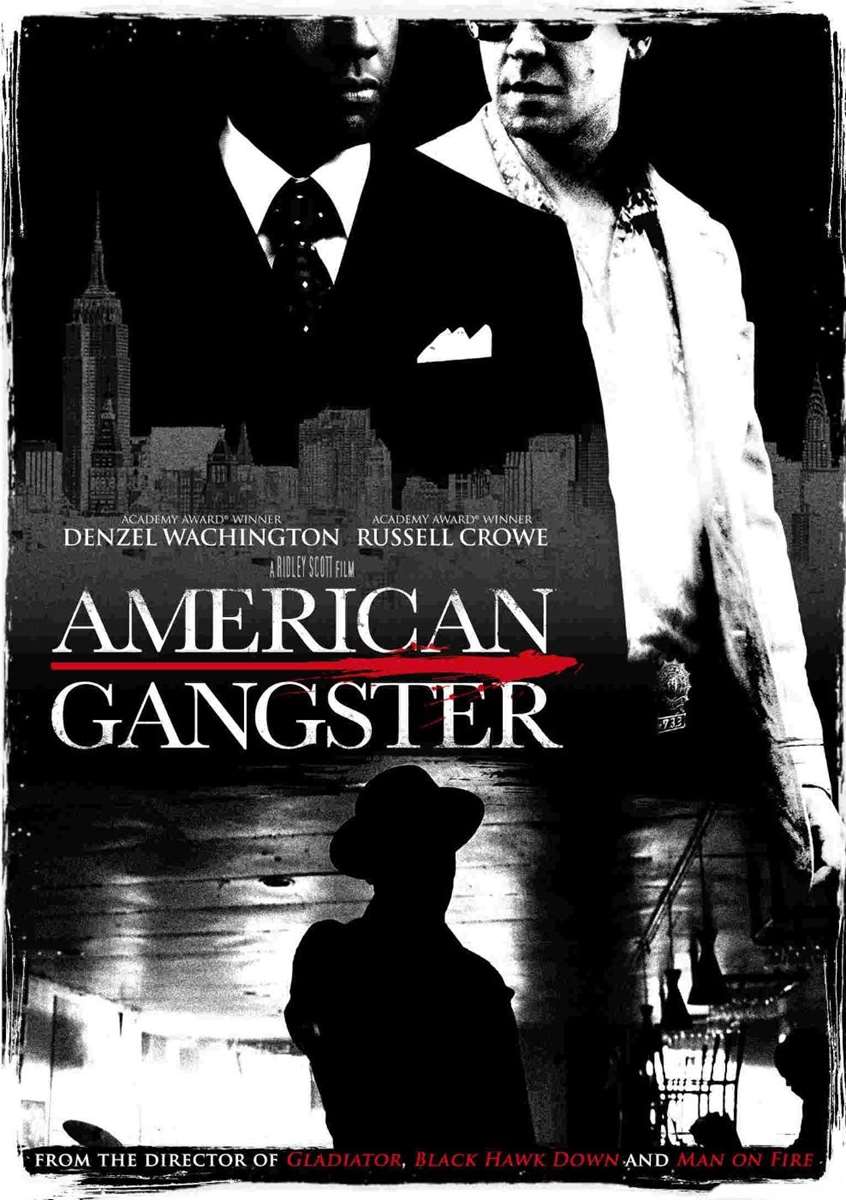

2007 : American Gangster

2008 : Mensonges d’État

2010 : Robin des Bois

2012 : Prometheus

2013 : Cartel

2014 : Exodus: Gods and Kings

2015 : Seul sur Mars

2017 : Alien: Covenant

2017 : Tout l’argent du monde

2020 : The Last Duel

2021 : House of Gucci