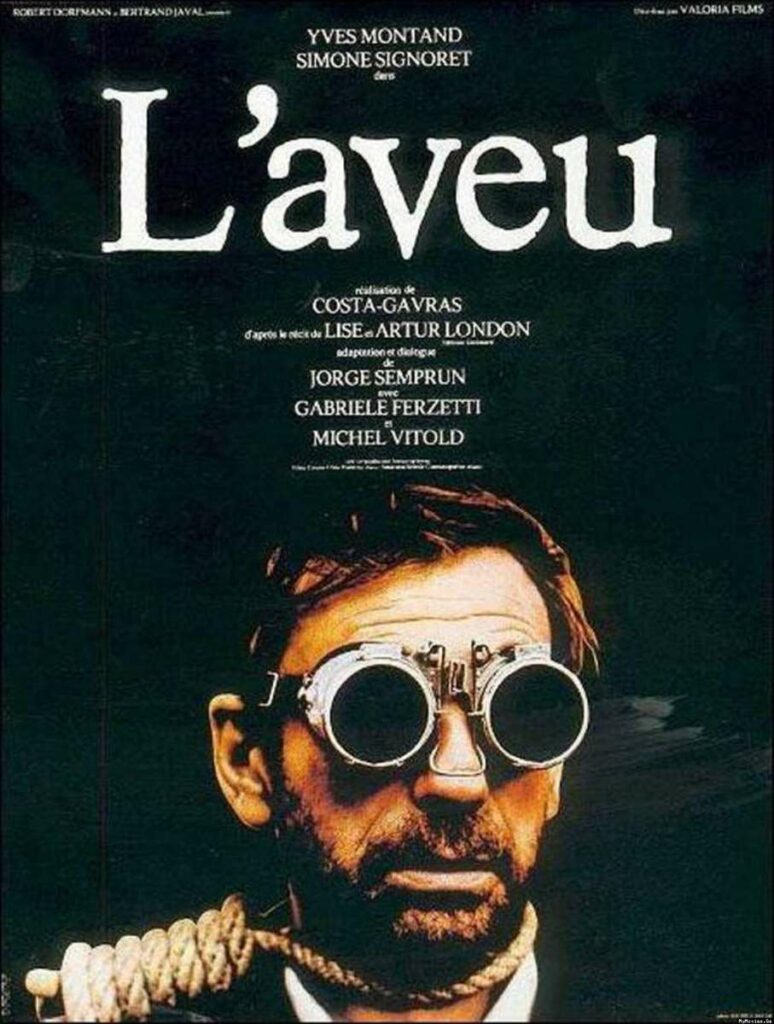

C’est en réaction aux reproches qui lui sont faits à propos de Z, immense succès de 1969, d’avoir réalisé un film plus spectaculaire que politique que Costa-Gavras réalise avec L’Aveu un film plus austère, au décor dépouillé et à la lumière proche du noir et blanc. Avec ces deux films, le réalisateur français d’origine grecque invente un genre nouveau, le « film politique ». Adapté par Jorge Semprun à partir du récit autobiographique d’Artur London, L’Aveu est plébiscité par le public comme par la presse de l’époque, à l’exception de journalistes communistes qui soutiennent qu’il fait « le jeu de la droite ».

DÉBUT DU CINÉMA POLITIQUE par Alain Brassart

Film puissant raconte l’enlèvement et l’emprisonnement du vice-ministre tchèque des affaires étrangères, afin de lui extorquer des aveux fabriqués de toutes pièces. Le film examine l’engrenage politique qui a permis les grands procès aussi bien à Moscou dans les années 1930 que dans les Etats satellites de l’URSS dans les années 1940 et 1950. Accusé de déviances trotskistes, de liens avec Tito ou encore de collaboration avec l’Occident et les sionistes, London est arrêté pour avoir fait partie des Brigades internationales pendant la guerre civile espagnole et pour avoir rejoint la Résistance française sous l’Occupation. London, interprété par Yves Montand, fut jugé au procès de Prague en 1952 avec Rudolf Slansky et douze autres dirigeants du Parti communiste…Onze furent condamnés à mort et exécutés, London et deux autres accusés furent condamnés à la prison à vie. Le film montre que Staline, qui imposa une terreur politique en URSS et dans les Etats du bloc de l’Est, fut le principal responsable de ce procès. Dans L’Aveu, ce sont notamment les services secrets soviétiques qui procèdent aux arrestations. Il montre aussi comment la fidélité au Parti pousse les accusés à avouer des actes qu’ils n’ont pas commis et les tortures physiques et morales qui font douter le « héros ». Ses geôliers utilisent son origine juive pour accentuer son sentiment de culpabilité, et il se souvient des procès antérieurs qu’il a soutenus politiquement. La force du film vient également de l’attitude de Costa-Gavras, qui continue à affirmer ses convictions de gauche, et de l’interprétation d’Yves Montand. Lorsqu’on connaît l’ancien engagement procommuniste de l’acteur, le film peut être interprété comme un désaveu public ou comme une manière d’expier ses erreurs. En témoignent les souffrances physiques que s’inflige Montand pour incarner ce rôle. Le succès de L’Aveu auprès du public français s’explique en partie parce que le film sort au lendemain de l’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie, quand la politique de l’Union soviétique commence à être critiquée au sein du Parti communiste français.

L’histoire à l’épreuve d’un procès par Vincent RINALDI

Adapté du récit autobiographique d’Arthur London et sorti en 1970, le film montre les mécanismes politiques d’un faux procès soviétique, le protagoniste étant contraint d’avouer sous la torture des crimes inventés, dans le but de justifier « aux yeux de tous » une épuration administrative. L’incertitude quant au lieu et à la date de l’action, le choix de comédiens français avec Montand, Signoret, Bouise pour interpréter des personnages “étrangers”, et la précision avec laquelle Jorge Semprun, le scénariste, articule des éléments de réflexion historiques et politiques sur ce pays communiste, au moyen des dialogues et d’images d’archives, provoquent un sentiment de familiarité et d’étrangeté, positionnant le film au seuil entre l’historiographie et la science-fiction. La construction narrative du film et le rôle puissant attribué au montage participent de cette étrangeté. Le film ré-agence les faits suivant le double mécanisme de la mémoire d’un homme, l’élaboration d’un récit cohérent, conscient et le surgissement intempestifs de souvenirs inconscient, au sein même de ce récit, sur les mécanismes du pouvoir et de la torture. Ainsi, par les moyens d’expression spécifiques du cinéma, le film réussit à rendre compte globalement des mécanismes de la mémoire du personnage et à faire éprouver ponctuellement, c’est-à-dire à l’échelle d’une ou de plusieurs séquences, les mécanismes et les effets de la torture sur sa conscience. Le film s’ouvre par une course poursuite, le protagoniste étant surveillé par des agents, puis suivi par une voiture noire. A cette occasion, plusieurs plans, rapides et décadrés, adoptent son point de vue subjectif, prenant la forme d’un réflexe perceptif conscient, signifiant à la fois la crainte du personnage, sa maîtrise et sa connaissance de ce type de situation. Cette prise en charge de sa subjectivité se manifeste ensuite par une série de flashbacks. Alors qu’il vient d’être arrêté et accusé de faits qu’on ne lui expose pas mais qu’on lui demande d’avouer, l’homme tente de trouver à qui il a pu faire du tort et, prêt à faire son autocritique, tente de se souvenir de ce qu’on peut lui reprocher. Parallèlement à ces flashbacks, une série d’images d’archives, en noir et blanc, surgissent, sans explication, de manière intempestive et rapide à saisir au vol au sein de la continuité du récit. Enfin, nous assistons plus tard à une série de scènes où le personnage est questionné par des amis sur son arrestation, lors d’un repas dans le sud de la France. Nous comprenons alors que le film que nous avons commencé à voir est le récit que le personnage pourrait faire à ses amis, bien qu’il commence par le refuser. Une distance réflexive et pleinement historienne se crée ainsi entre l’ici/maintenant du repas en France et le là-bas/jadis du procès en Union Soviétique. Le film apparaît alors comme l’adaptation du livre que cet homme n’a pas encore écrit. En ce sens, les images d’archives interviennent à la fois comme une matière d’image donnant accès à une sorte de mémoire spontanée du personnage, et comme un acte militant du couple Semprun-Gavras.

Citant aussi bien le procès américain des anarchistes Sacco et Vanzetti des années 20 aux USA, la résistance à la guerre d’Espagne en 1936, la résistance communiste sous l’occupation nazie de 1939 à 1945, la « reconversion » des cadres administratifs collaborateurs après la défaite du IIIe Reich en 1945, le procès du hongrois Lazlo Rajk sur 1949, ou encore l’entrée des chars soviétiques en Tchécoslovaquie afin d’écraser le Printemps de Prague en 1968, convoquant lui-même le souvenir de l’insurrection de Budapest en 1956, le scénariste et le cinéaste semblent composer une méditation sur l’histoire, en proposant une relecture du Grand Récit communiste d’autrefois. Ils jouent de manière sérieuse avec le spectateur, déployant toutes les ruses que le récit filmique rend possible pour mettre en œuvre des pièges et des énigmes que le spectateur est invité à déjouer. En focalisant le récit sur le temps de l’aveu, lié au temps de la torture, les auteurs tentent de révéler et de comprendre, à partir de la puissance de détail d’un micro-événement, les mécanismes et les apories d’un système totalitaire. Un système au sein duquel le corps de l’individu ne possède plus de moyen d’expression libre, mais est conçu comme un corps collectif par une instance supérieure. En ce sens, le choix de l’épisode de la torture n’est pas anodin, le corps de l’individu étant mis à nu et déchiré justement pour le plier à la décision du corps supérieur. La méthode de torture exposée joue effectivement sur un rapport de pouvoir entre dominant-dominé et sur l’épuisement physique et mental du personnage. Les effets d’un tel traitement sur la conscience sont rendus sensibles au montage, par des séquences répétitives montrant la reconduction d’un même geste comme marcher en rond sans manger, sans boire et dormir ou recommencer depuis le début sa déposition jusqu’à l’« aveu » du mensonge et la peur de la mort que provoque la rupture brutale de cette répétition. La fréquence de ces séquences répétitives augmente progressivement au cours du film, signifiant à la fois le passage du temps et la perte progressive de la conscience autonome du supplicié, les gestes de la torture devenant effectivement des réflexes physiques inconscients permettant d’aboutir à l’« aveu ». Il s’agit du quatrième scénario de Jorge Semprun, après Objectif 500 millions de Pierre Schoendoerffer, La Guerre est finie d’Alain Resnais et Z de Costa-Gavras, ces trois premières contributions mettant déjà en scène un personnage pris au piège de réseaux politiques, judiciaires et militaires, où se mêlent ambitions personnelles et ressentiments politiques. Ces situations sont très proches de ce que lui-même vécut. Semprun fut un adolescent exilé de son pays suite à la Guerre d’Espagne, la défaite des Républicains et la victoire du général Franco ayant contraint son père, un diplomate républicain, à s’installer avec sa famille en France. Durant la Seconde Guerre Mondiale, Jorge Semprun entre dans la résistance française et s’inscrit au parti communiste espagnol, alors exilé en France. Arrêté et torturé par la Gestapo, il est déporté à Buchenwald. Dans les années 50, il devient haut responsable de la résistance communiste espagnole et luttera contre le franquisme jusqu’en 1962. C’est en 1960, lors d’une planque madrilène, qu’il commence à écrire son premier roman, Le Grand Voyage, récit de sa déportation. Enfin, il sera ministre de la culture espagnole de 1988 à 1991, avant de poursuivre son activité littéraire et intellectuelle jusqu’à sa mort en 2011. De sa vie dans la clandestinité et la résistance, il a conservé un style volontiers autobiographique, fondé sur le partage de son expérience, opérant un singulier travail de la mémoire par l’émergence soudaine et la répétition de ses souvenirs, leurs télescopages et leurs comparaisons. Ce travail redouble, dans une certaine mesure, la répétition des gestes et des expériences qu’il connut dans ses diverses « conditions extrêmes d’existence », a priori semblables les unes aux autres, mais relevant de contextes différents. La richesse de son œuvre semble d’ailleurs se situer justement dans les déplacements et les dissemblances qui se créent entre ces différents contextes de survivance, conduisant parfois à de longues réflexions sur l’existence humaine prise dans les rets de l’histoire et la politique.

Le rythme de cette vie militante transparaît dans son écriture romanesque et pour le cinéma. Il s’agit d’un rythme très particulier, à double vitesse, à fréquence rapide et avec des « temps morts », accélérant ou décélérant sans cesse. Le protagoniste est soit dans l’urgence de l’action résistante, soit dans l’urgence de penser pour survivre et s’extraire physiquement ou mentalement d’un lieu clos…Une cellule, le camp, les planques, soit encore dans l’attente clandestine ou entre deux actions militantes, c’est-à-dire dans un temps du repos et des amours, ou dans celui de l’exercice tranquille de la pensée, avant de repartir à nouveau dans l’action. Dans La Guerre est finie, le personnage se déplace en train, court d’une voiture à l’autre, d’un train à l’autre, d’un appartement à l’autre, oscille en permanence entre deux femmes et deux formes d’amour. Dans L’aveu, on exige du personnage qu’il marche « en rond » sans arrêt. La torture de cette marche contrainte, « en aller-retour » sans dormir, boire, ni manger, s’associe étrangement, comme dans le film de Resnais mais différemment, à un exercice de la pensée et de la mémoire. Cet exercice de la pensée se manifeste, dans La Guerre est finie, par une permanente fuite en avant, des images faisant irruption au sein de la continuité narrative, le film oscillant ainsi entre remémoration et prémonition, le héros repasse par les mêmes lieux et les anticipe par l’imagination. Cependant, pris dans les rets d’une pensée du quotidien et de la survie dans la clandestinité, ce personnage a peu de temps pour réfléchir à la justesse et à la pertinence de l’action qu’il soutient. Inversement, dans le film de Gavras, la torture entraîne le mouvement d’une mémoire et d’une pensée contrariées et bloquées, car aucun souvenir ne raccorde avec les éléments de l’accusation. Pour le personnage, fervent communiste, aucune « autocritique » n’est alors possible. Cette contrariété de la pensée entraîne une désillusion politique et un déchirement intérieur plus profond. Du moins l’imagine-t-on à partir du jeu de Montand, de son mutisme et de son désœuvrement physique, le film insistant sur la monstration des mécanismes souterrains et pervers du pouvoir totalitaire. Pour ouvrir et poursuivre notre réflexion sur le caractère profondément moderne du film de Costa-Gavras, on soulignera l’interprétation d’Yves Montand, que l’on rapprochera avec intérêt de la performance récente de Michael Fassbender dans Hunger de Steve McQueen, ces deux styles de jeu suggérant respectivement quelque chose de leur époque, d’un état du jeu d’acteur et du cinéma. De même, comme on pourrait déceler certaines inférences entre la vie de Semprun et celle de London, le choix de Signoret et Montand pour jouer un couple de communistes engagés n’est pas sans créer certains échos avec leur propre histoire. On mesure sans peine l’impact d’un tel choix de casting sur la scène politique française de 1970. Enfin, et de manière plus générale, la question du rôle que joue la torture dans les entreprises de falsification de l’histoire est également posée dans les films de Rithy Panh, notamment le remarquable S21 la machine de mort Khmer rouge.

Montand se libère de son amitié avec le PC

par Samuel Douhaire

1969, alors que son film Z est au montage, Costa-Gavras dîne avec le journaliste Claude Lanzmann futur réalisateur de Shoah qui fait l’éloge d’un livre choc qui vient tout juste d’être publié. Dans L’Aveu, l’ancien ministre tchécoslovaque et communiste fervent Artur London raconte la purge stalinienne dont il a été victime en 1951, les aveux forcés de « conspiration » qui lui ont été extorqués sous la torture, sa condamnation à la prison à vie avant son exil en France. « J’ai acheté le bouquin dès le lendemain, et je l’ai lu d’une traite, j’ai aussitôt appelé Jorge Semprun scénariste de Z, ancien militant du PC espagnol, pour lui demander de l’adapter qui connaissait l’histoire et connu un des types qui a été exécuté après le procès de Prague » raconte Costa-Gavras. L’Aveu sort en salles en avril 1970 et attire plus de 2 millions de spectateurs en dépit ou en raison des critiques assassines des journaux liés au Parti. « D’un livre communiste, on a fait un film anticommuniste » L’Humanité…

A quelles contraintes de mise en scène avez-vous dû faire face pour L’Aveu ? Pour Z, j’avais demandé à mon chef-opérateur, Raoul Coutard, une image documentaire, avec du rythme et du mouvement. Il était impossible de reproduire ce style dans L’Aveu la gravité du sujet imposait un découpage plus classique. Le personnage de Montand est en prison, l’exiguïté du décor interdit de multiplier les angles de prise en vue. Et une caméra en mouvement permanent, un montage trop rapide auraient constitué des fautes de goût. L’Aveu a posé un vrai défi de mise en scène, comment dynamiser un film dont le récit est lent, avec très peu d’action puisque le héros est enfermé ? Il fallait trouver des astuces pour aérer le huis clos, comme l’utilisation des images d’archives. En zoomant sur la faucille et le marteau, le symbole du Parti, j’ai voulu exprimer tout ce qu’a pu représenter le communisme pour des millions de miltants avec la bataille de Stalingrad, la victoire contre les Nazis. Cela permet de comprendre ce qui a nourri Anton Ludvik mais aussi ses réactions quand, plus tard, il va avouer des crimes imaginaires pour « sauver » le Parti. Le flash-back avec Simone Signoret est une autre illustration de l’emprise idéologique du Parti. C’est aussi une forme de résistance psychique du héros, Anton Ludvik se protège de l’horreur en se réfugiant dans ses souvenirs. C’est pourquoi les gardiens viennent brutalement interrompre sa rêverie. Dans le processus de déshumanisation que raconte Artur London, il fallait « casser » les gens sans interruption. Surtout au début de leur incarcération, quand ils ne comprennent pas ce qui leur arrive…La scène est très dure, mais il y a tout de même un clin d’œil humoristique dans la répétition de l’ordre « Marchez ! ». A l’époque, le numéro 2 du Parti communiste français était Georges Marchais…

Tout le film est construit sur un système de flash-back…Passée la première moitié du film, nous avons décidé, avec Jorge Semprun, d’arrêter le flot de l’histoire avec un flash-forward qui propulse le spectateur quelques années plus tard, en France. On ne voulait pas créer un suspense artificiel, Anton Ludvik a survécu, et il raconte ce qui lui est arrivé. Le producteur Anatole Dauman ne comprenait pas qu’on puisse ainsi faire monter l’angoisse pour, au milieu du récit, expliquer que non, finalement, tout va bien, le héros s’en est sorti, pour lui, c’était le scénario le plus contre-productif qu’on puisse offfrir à un spectateur !

Yves Montand avait été un compagnon de route du PC avant de dénoncer les dérives du bloc soviétique. Comment a-t-il vécu le tournage ? Montand était enthousiaste à l’idée de faire le film. L’Aveu l’a aidé à se libérer de son amitié avec le PC. Mais le tournage a été une épreuve pour lui. Il fallait que l’on puisse voir l’impact physique de la torture physique et mentale à laquelle avait été soumise Artur London. On a donc commencé le tournage par les scènes « françaises », qui se déroulent plusieurs années après le cauchemar. Puis on a fait ce qui est très rare au cinéma, tourner dans l’ordre chronologique. Et avec un timing très serré pour que l’équipe ait, elle aussi, l’impression d’être prise à la gorge en permanence. Pour les besoins du rôle, Montand a perdu 12 kilos. Je me souviens de ses insultes sur le tournage, quand il nous voyait reprendre un plat à la cantine alors que lui ne pouvait rien manger. Je me souviens aussi de ses cauchemars, la nuit, à l’hôtel…

COSTA GAVRAS 1933 –

20 FILMS EN 50 ANS DE CARRIERE…7 FILMS MAJEURS