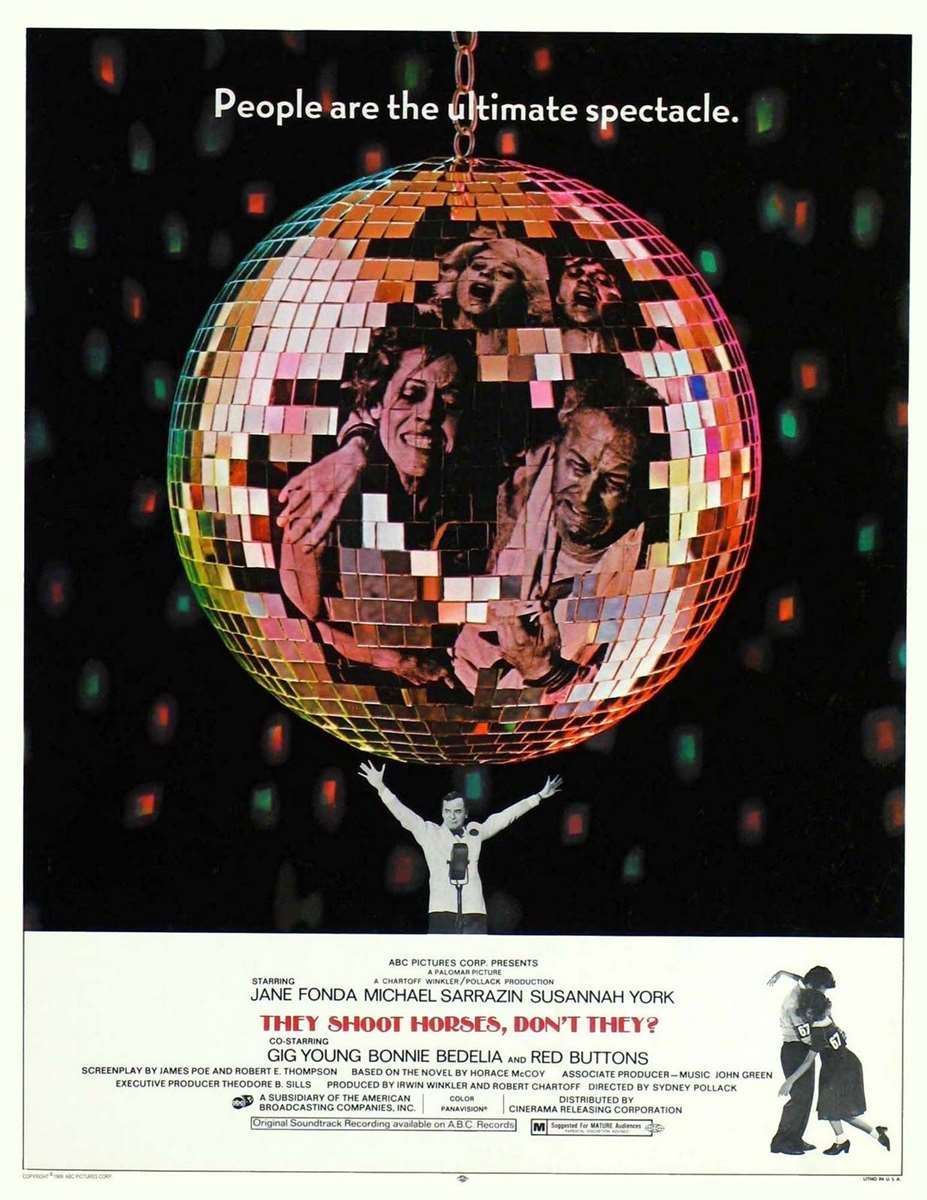

Les années 30, la Grande dépression, le chômage, la misère, la faim. La Californie, la mer, les vagues, le soleil, une terre d’opportunité. Des dizaines de couples se pressent pour participer à un marathon de danse et ses plus de 1000 heures de danse, entrecoupées de pauses de 10 minutes. A la clé pour les gagnants, 1500 $ et pour les perdants l’assurance d’avoir des repas chauds tout le long du concours.

The Show Must Go on !

Tel des insectes tournoyant autour d’un lampadaires, une poignée de personnages va tenter d’exister, l’espace d’un instant, dans cette épreuve. Il y a Robert, un jeu homme un peu candide, qui trouve une partenaire improvisée dans la personne de Gloria, jeune femme aussi belle que désabusée. A leur côté il y a un vétéran de la marine à la motivation sans faille, il y a aussi un couple d’acteurs ratés qui court après les promesses d’Hollywood…et puis il y a ce couple en attente d’un enfant qui interpelle et dérange Gloria. Mais il y a surtout Rocky, l’animateur et organisateur du concours. Un faux-cul de première catégorie arborant un sourire de publicité devant le public tout en abusant de sa position de force auprès des candidats une fois de l’autre côté du rideau. Un type d’autant plus dérangeant qu’il est capable de vrai compassion, qu’il comprends la détresse, qu’il en a parfaitement conscience…On achève bien les chevaux est un film terrifiant. Terrifiant par le réalisme qu’il s’en dégage, Sydney Pollack filme la misère au plus prêt et sans détour. Il entraine de manière lancinante, inexorable ses personnage jusqu’au fond du trou, que ce soit par la folie, par l’espoir ou par la douleur. Les corps souffrent de ne jamais pouvoir se reposer. Les esprits souffrent de ne jamais pouvoir prendre du recul sur ce qu’il se passe, tel des zombies les personnages continuent, inlassablement, à danser parce qu’il n’y a rien d’autre à faire, parce qu’au bout de tout cela il y a la promesse d’un lendemain meilleur. La promesse…celle sur laquelle l’Amérique est bâtie, celle qui dit que tout le monde peut réussir, que tout le monde peut s’en sortir…mais qui dit aussi que les plus faibles seront sacrifiés. Une Amérique dont Rocky, l’animateur, est le reflet, la voix, le visage.

Il n’y pas que la souffrance puisque tout ceci est avant tout un spectacle, il y a les participants mais il y a surtout le public. Sydney Pollack remet sans cesse en perspective le calvaire de ses personnage avec le comportement du public. Un public qui cherche, lui aussi, à oublier ses problèmes et sa misère, un public qui s’attache sincèrement à ses danseurs favoris. Les séquences d’humiliation n’en sont que plus dures à l’image des performance, souvent pathétiques, des candidats récompensés par quelques jets de pièces. Il y a aussi ce système de parrainage où les danseurs deviennent de relais publicitaires, des écriteaux vivants…ce système où l’humain s’achète et s’exhibe. Dans tous ces moments la réalisation de Sydney Pollack reste sèche, âpre puis elle explose lors des Derby, cette épreuve qui réussit l’exploit d’être encore plus cruelle que le reste. Une cruauté soulignée par une caméra tournoyante et un montage qui s’accélère. Plus que jamais la douleur et la détresse des candidats, noyées sous les cris du public, explose à la face du spectateur. Des séquences d’autant plus éprouvantes qu’elles semblent interminables…elles semblent aussi interminables pour nous, spectateur confortablement installé dans un fauteuil, que pour les participants au marathon. On achève bien les chevaux parle donc de cette humanité aussi tenace qu’elle est répugnante, de cette humanité qui prend du plaisir dans le spectacle de la souffrance des autres. Un spectacle truqué, arrangé pour offrir le maximum d’émotion à son audience. Pollack explore toutes les facettes de ce thème, de façon presque maniaque pour un résultat aussi pertinent qu’il est douloureux. Le cinéaste entraîne son film d’une main de maître vers un final glaçant et désespéré. Dans cette peinture cruelle et juste Sydney Pollack parle bien évidemment aussi de nous, de vous, de moi qui sommes spectateurs impuissants…Subtilement soulignée par le tout dernier plan du film, face à cette souffrance qui dépasse de loin les pieds gonflés, les muscles meurtris, les articulations fragilisées…Cette souffrance qui vient de l’âme.

On achève bien les chevaux est un film d’une noirceur totale précisément parce qu’il reste proche de l’humain, tout du long. 40 ans plus tard le constat de cette humanité abrutie par la misère et la souffrance, de cette humanité qui cherche à se consoler dans le sort de ceux qui sont pire qu’eux, reste le même. Preuve de la puissance d’un film universel.

ATTENTION LIRE CET ARTICLE APRES AVOIR VU LE FILM

I´m a loser baby, so why don´t you kill me

Welcome to the dance of Destiny !

par Fleur Chevalier

Sydney Pollack tire à bout portant sur l´American Way of Life et invente la télé-réalité. Un électrochoc radical dédié aux `corps cassés´ et aux `rêves brisés´. Attention Mesdames et Messieurs, un concours de danse peut faire gagner jusqu’à 1500 $ ! Il suffira simplement à Gloria de trouver un partenaire pour prétendre rentrer dans la compétition, et de tenir debout quelques milliers d’heures durant. Fait historique réel, des marathons de danse étaient bel et bien organisés pendant la Grande Dépression, au début des années 1930.

Les candidats se massent pour participer. Certains veulent l’argent, d’autres la gloire. De Gloria, incarnée par une Jane Fonda “couillue”, on apprend vite qu’elle en a bavé, que ce n’est pas la première fois qu’elle concourt, elle n’a jamais eu un partenaire digne de confiance, elle a souvent dû ne compter que sur elle-même. La vie ne lui a pas fait de cadeaux. Elle est seule. Dans les dortoirs, en coulisse, on est plus proche de la cale de bateau que des paillettes d’un Get into the Groove de Madonna. Au générique de notre sitcom, un vieux marin, une ex-starlette, une femme enceinte décidée à souffrir le martyre pour pouvoir nourrir son bébé, son macho de mari, un futur taulard le partenaire de Gloria. Très vite le verni tombe, les couleurs palissent, les cheveux s’encrassent et les maquillages dégoulinent. La jolie piste de danse colorée se transforme en cirque…Maître Loyal ressemble furieusement à un présentateur de jeu télévisé. Sa voix de commentateur sportif fait monter le suspense. Il mène la danse, attise les curiosités malsaines, manipule, fait chanter, camoufle une mort accidentelle, hypnotise les femmes, noue les intrigues et suscite l’émotion des spectateurs qui se mettent à parier sur leurs poulains. Ce n’est plus un simple cirque, et nous n’avons pas affaire à de vulgaires clowns, mais à des gladiateurs qui luttent pour leur survie, avec, à la clef du spectacle, de la musique, des cotillons, et des sensations fortes mais qui va arriver à manger à la fin du mois ? C’est à vous de décider !

La première course éliminatoire entre les danseurs donne le coup d’envoi d’un huis clos toujours plus horrifiant d’obscénité. Les ralentis, loin d’héroïser les gestes de nos champions, déforment les faciès et les figent outrancièrement dans la douleur, la haine, la rage ou la panique. Quand Robert, le cavalier de Gloria, s’écroule sous l’effort, la caméra le suit au sol et nous projette dans la mêlée de jambes prêtes à piétiner quiconque s’affaissera dans le troupeau. Parqués dans l’arène alors qu’Alice, la starlette, guette désespérément son visage terni dans toutes surfaces réfléchissantes, Robert, à l’écoute de ses sens, s’expose, pour tenir, à chaque rayon de soleil, à chaque courant d’air frais qui pénètreraient les murs de sa prison. Celle qui était arrivée si étincelante ressemble maintenant à la mort, maigre et lessivée, ses cheveux argent en bataille, dans sa robe blanche souillée. Attirée par la chaleur, elle tente de séduire cet homme muet et instinctif dans une scène glaçante où, dans un élan frénétique et enfantin, elle s’agrippe à lui, mendiant une étreinte impossible. Les sentiments sont vains et pitoyables, le sexe est brutal : Gloria, dégoûtée et jalouse, accepte de s’offrir à Rocky, le meneur de jeu, à condition qu’il ne la touche pas, dans un rapport de force dénué d’humanité. A la radio au même moment, des nouvelles de Mussolini, de la conférence internationale de Genève sur le désarmement, d’un dîner 4 étoiles avec des dirigeants américains dans un hôtel romain. On pense alors aux camps de concentration, à un Primo Levi défait qui a passé sa vie à écrire afin d’oublier ce qui le hantait sans cesse…Ce sont les meilleurs d’entre nous qui sont morts les premiers. Cet exemple extrême et suprême de déshumanisation n’arrive pas gratuitement, l’évocation ou invocation quasi démoniaque de Mussolini non plus. Les camps de concentration ont pu exister parce qu’on a su accepter qu’un homme puisse être une mécanique, une matière première pour du savon ou des boutons de chemises…Vous vous cassez une jambe, nous la réparerons. On ne répare pas tout ce qu’on casse, le vieux marin rendra l’âme peu de temps après dans les bras de Gloria, au cours de la deuxième course éliminatoire. Une telle scène d’épouvante, traitée selon les conventions hollywoodiennes, aurait facilement pu tomber dans un pathos édifiant et moralisateur. Adaptant le roman du même titre d’Horace MacCoy (1935), Sidney Pollack réussit toutefois à transcender le sujet historique en lui donnant une portée allégorique, sans jamais se vautrer dans le sentimentalisme ou la chronique sociale misérabiliste, celle qu’entretient la télévision pour faire pleurer dans les chaumières, à l’image du présentateur de ce grand reality show. Non content d’avoir volé la robe de rechange d’Alice afin qu’elle soit encore plus pathétique aux yeux du public, il plantera la frêle Ruby éreintée et enceinte jusqu’au cou devant un micro pour qu’elle fredonne ‘les meilleures choses de la vie sont gratuites’, avant d’aller ramasser au sol les pièces jetées par le public complaisant.

Difficile de supporter le miroir que l’on nous tend ! Amateurs de grandes chorales lyriques et de prédictions utopistes, du fond des cercles de l’Enfer, le vieux Dante tonnerait... »Vous qui entrez ici, laissez toute espérance ! »…Dans ce cauchemar monté comme un long coma, alternant douloureux flashbacks bucoliques et préfigurations sinistres de l’incarcération de Robert et pas de bout du tunnel, pas de beau temps après la pluie. Pas de vainqueur. Ce film est jusqu’au-boutiste, militant et dégueulasse. C’est pourquoi il est toujours autant d’actualité, en pleine crise financière, en pleine banalisation de la télé-réalité, en pleine culture du spectacle, dans une société capitaliste où l’argent compte plus que la dignité, où l’on n’hésite pas à tirer profit des faiblesses de ses semblables. De l’eugénisme facho-nazi agrémenté de protestantisme sévère, les Américains, et par extension les Européens, ont retenu une leçon : on a que ce qu’on mérite…Aime toi, le ciel t’aidera. Cynique et déçue, Gloria, l’amazone rebelle et revêche, est née “loseuse”. Sa victoire ne satisferait personne à part la vieille qui a misé sur elle. Rocky, ‘sûr de pouvoir repérer un loser’ quand il en flaire un, ne peut lui proposer à la place qu’un mariage arrangé avec Robert pour la plus grande excitation du spectateur avec plein de cadeaux, de l’argenterie, des gaufriers, des toasters…Ça fait rêver…Il y a un profil du winner, il faut émouvoir, s’accrocher, écraser, avoir la foi, au risque de perdre intégrité et sens critique. De foi, Gloria n’en a en personne, a part dans son partenaire en qui elle a bien été forcée de faire confiance, jusqu’à son suicide, qu’elle est incapable ça aussi de mener à bien. Sortis de la fête et des lumières artificielles, le paysage est gris et plombé. A l’issu de ce manège répétitif et sordide, la mort vient comme une délivrance, une promesse de liberté. On dit que l’homme est un loup pour l’homme mais c’est inexact. Michael Sarrazin, observateur laconique au regard bleu, a tout de l’animal placide et opaque, qui inquiète parce qu’on ne peut ni le cerner, ni saisir ses pensées. D’une infinie loyauté, il n’aura aucun mal à tirer sur Gloria, au risque de passer le restant de ses jours au trou, privé de la vue de l’océan. « On achève bien les chevaux », dira-t-il aux flics interloqués qui le percevront comme un monstre pervers sans voir la vraie menace celle de l’hypocrisie des légions de spartiates qui ont l’indécence d’avoir plus de pitié et d’indulgence pour un cheval que pour leurs congénères.

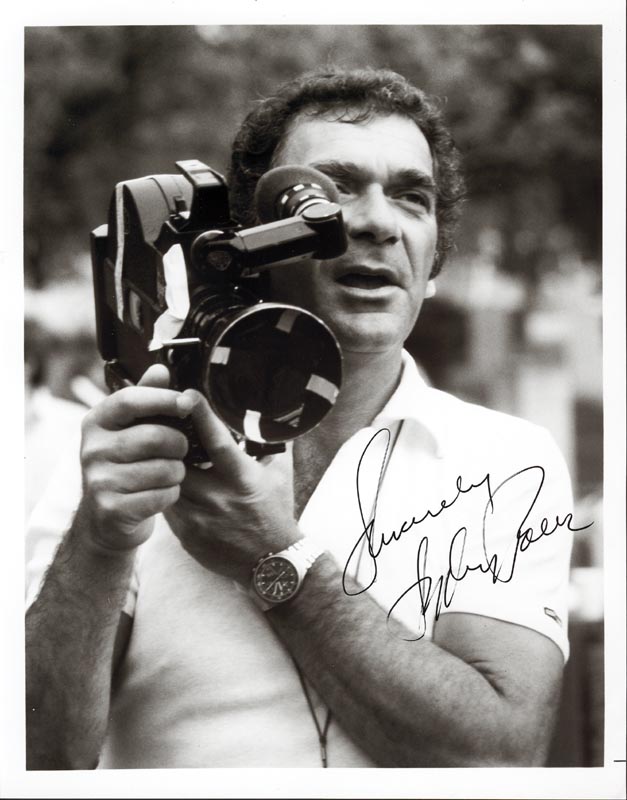

SYDNEY POLLACK 1934-2008

40 ans de carrière hollywoodienne, réalise 21 films, le premier à 30 ans en 1965, la période que je retiens est de 16 ans avec ses 7 films majeurs dont 5 en 6 ans, sa période la plus créatrice, et folle…Dernier film en 2005. Régulièrement on le découvre comme acteur, deux films à retenir, 1992 dans Maris et Femmes de Woody Allen et en 1999 Eyes Wide Shut le dernier film de Stanley Kubrick.

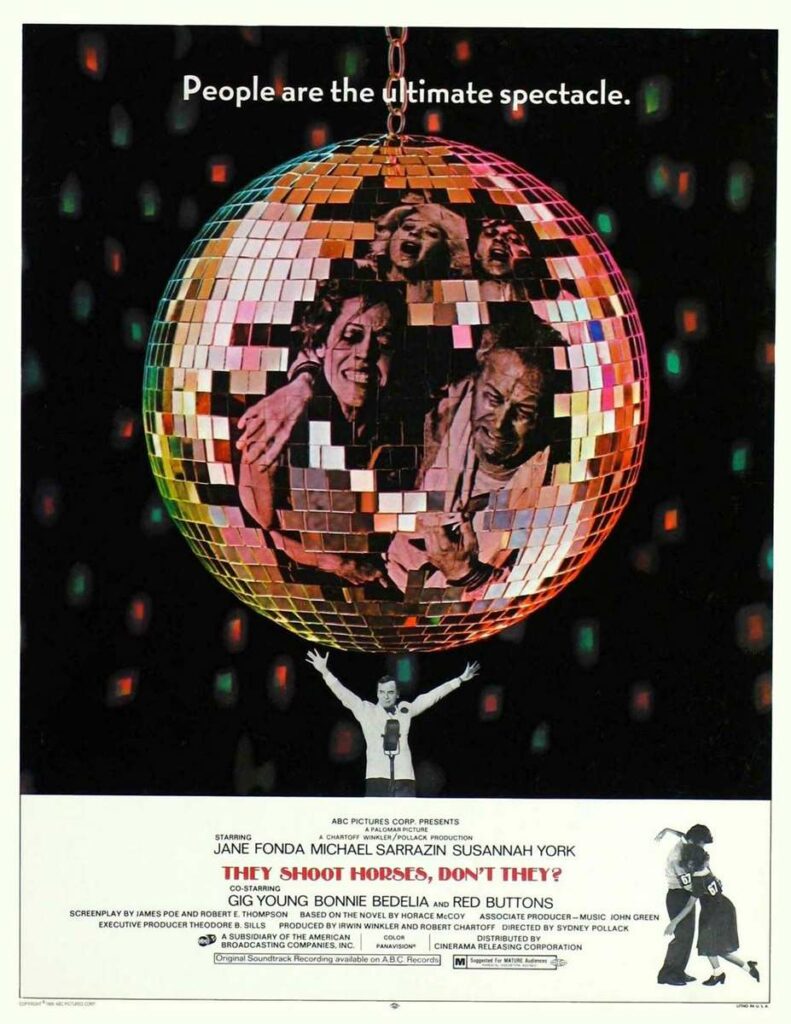

1969 : On achève bien les chevaux

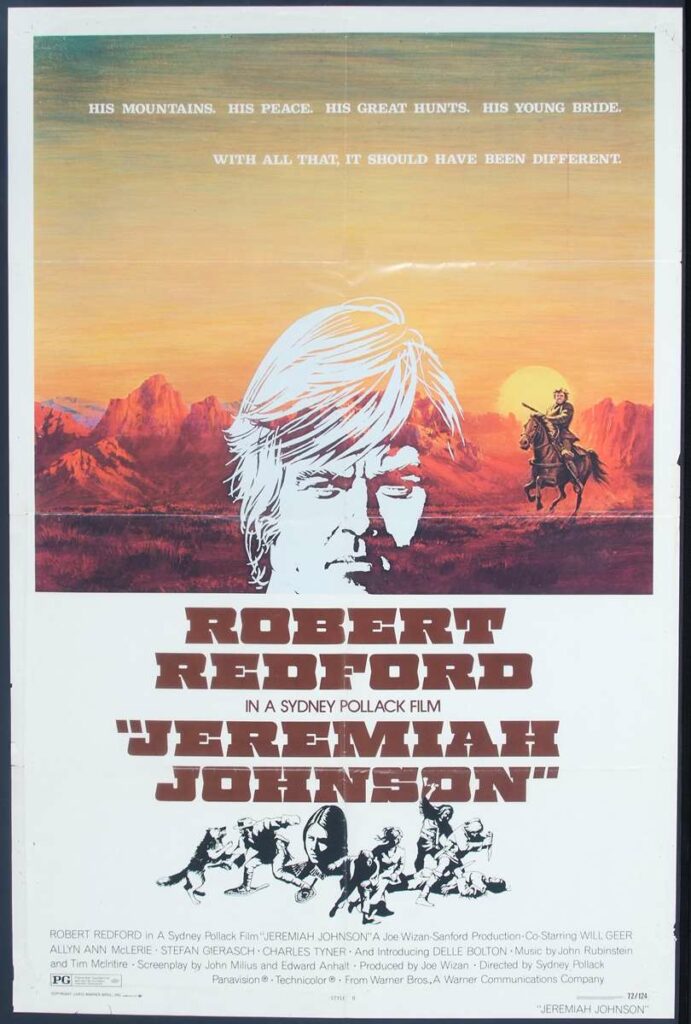

1972 : Jeremiah Johnson

1973 : Nos plus belles années

1974 : Yakuza

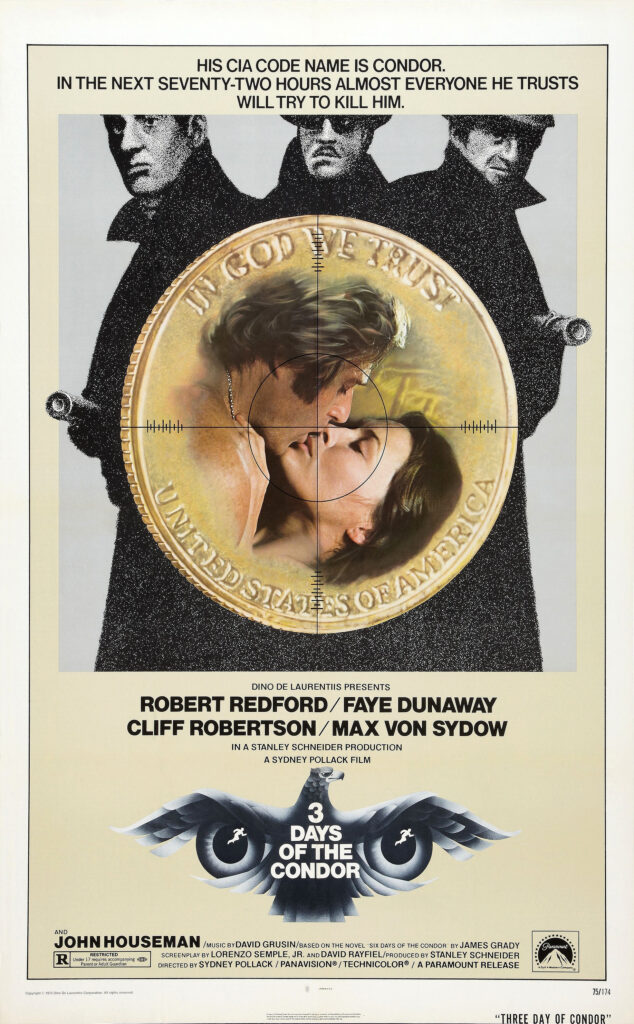

1975 : Les Trois Jours du condor

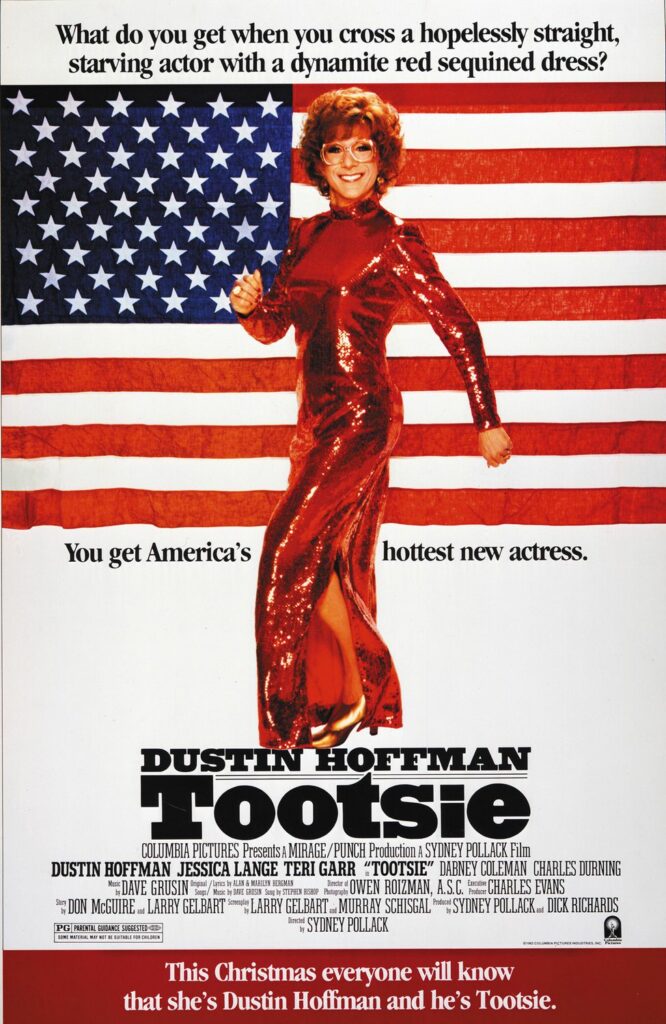

1982 : Tootsie

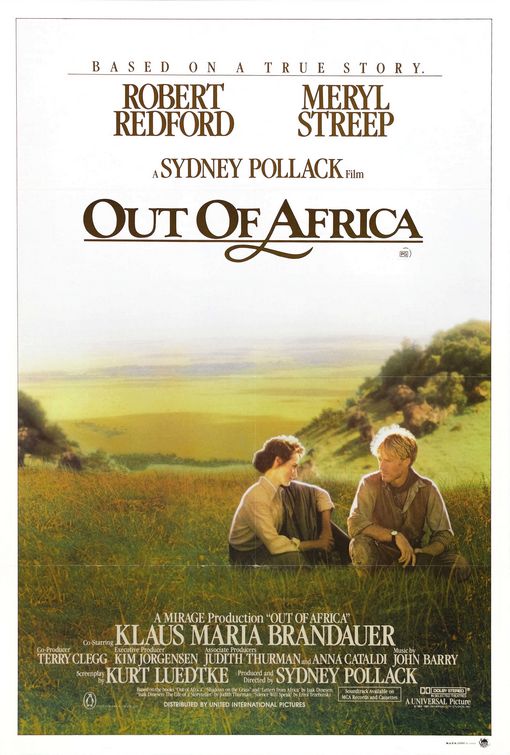

1985 : Out of Africa