La violence est au cœur du cinéma de Sam Peckinpah, qui s’est distingué, entre autres, par sa manière de la filmer en usant d’un montage très découpé et de ralentis révolutionnaires à l’époque et de la traiter. Chez Peckinpah, la violence n’est pas destinée uniquement à rythmer le film, elle n’est pas un simple élément de l’histoire, mais une thématique à part entière, une réalité que le metteur en scène, résigné à montrer les hommes tels qu’ils sont, refuse d’ignorer, et dont il souligne souvent la dimension fatidique et inévitable. Fatidique non pas comme dans certains films noirs, où la violence surgit comme une arme du destin braqué sur l’homme, fatidique car inhérente aux civilisations, à chaque être humain et à son environnement. Filmer l’humanité telle que la voit Peckinpah, c’est donc filmer sa violence intrinsèque, chez les hommes, les femmes et même les enfants, qui tirent sur Pike Bishop dans La Horde sauvage.

LA VIOLENCE ET SES ORIGINES par Bertrand Mathieux

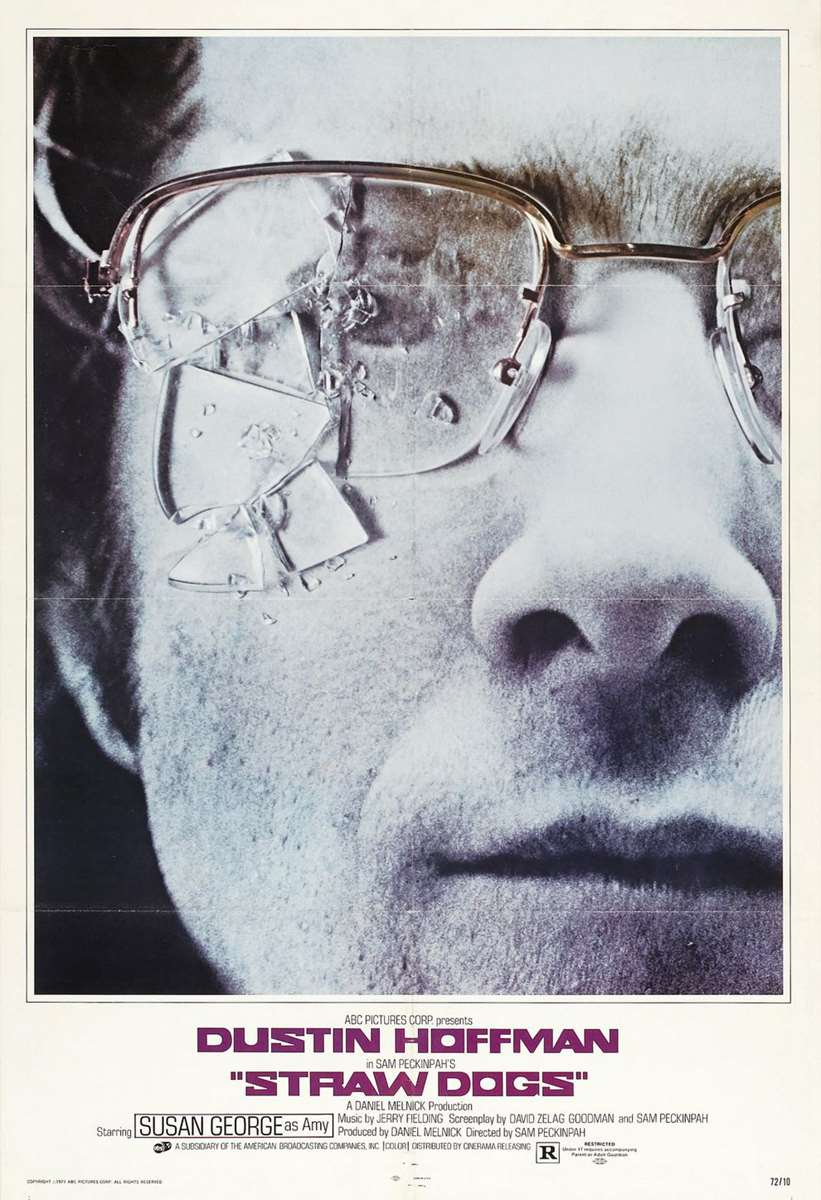

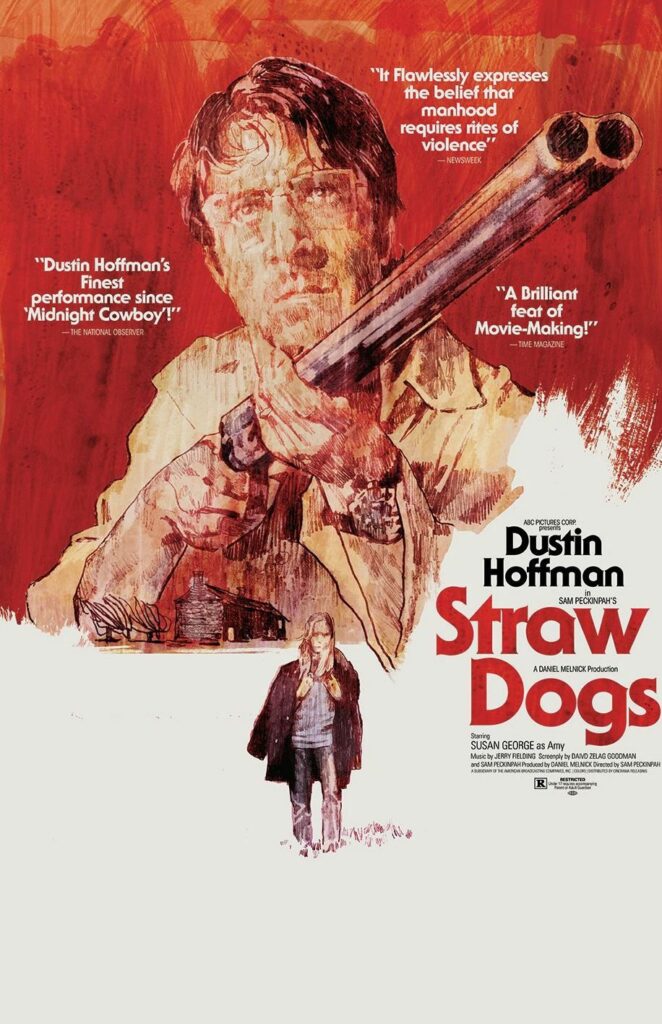

Les Chiens de paille est particulièrement révélateur du point de vue que devait être celui de Peckinpah sur la violence, il ne faut ni la cacher, ni la glorifier, ni se contenter de la condamner mais la filmer, lui donner parfois un sens, tenter d’en comprendre les origines. Origines très anciennes autant que l’humanité et le film illustre bien ce caractère intemporel en mettant en scène l’un des « schémas de violence » les plus anciens et primitifs qui soit avec la violation du territoire. Situation qui apparaît dans le film sous plusieurs formes, d’abord dans l’une des scènes de viol les plus dérangeantes de l’histoire du cinéma, ensuite à travers l’assaut final. Les Chiens de paille montre donc avant tout la confrontation de l’homme civilisé avec les instincts et les comportements les plus brutaux et primaires. Le scénario, signé Peckinpah et David Zelag Goodman, s’il est tiré du roman The Siege of Trencher’s Farm de Gordon M. Williams, puise également son inspiration dans les livres de l’anthropologue Robert Adrey intitulés African Genesis et The Territorial Imperative. Ces œuvres illustrent la théorie de leur auteur…L’homme est régi par des instincts animaux, y compris l’être le plus civilisé qui soit. Ces instincts, Sam Peckinpah nous les jette littéralement à la figure, au spectateur de trouver ses repères dans cette déferlante de brutalité, à lui d’identifier quand la violence est condamnable (le viol) et quand elle est davantage justifiable (David qui défend sa maison), car Peckinpah brouille volontairement les pistes. Mais la réalité, la vie de tous les jours ne pose pas les choses de façon plus claire.

En raison de sa violence crue et d’une scène de viol qui dérangea beaucoup, Les Chiens de paille fit scandale à l’époque et connut de nombreux problèmes avec la censure. Ce qui a probablement créé un malaise est le fait que comme souvent chez le réalisateur, humanité et innocence ne font pas bon ménage. Il suffit de voir de jeunes enfants tirer sur les membres du gang de Pike Bishop dans La Horde sauvage pour constater que même les bambins n’échappent pas à cette approche. On ne s’étonnera donc pas que la femme, chez Peckinpah, bouscule les archétypes auxquels la cantonnait souvent un certain cinéma hollywoodien. En l’occurrence, le personnage d’Amy a un comportement parfois provoquant et ambigu bien entendu, en aucun cas cela ne peut justifier l’agression dont elle est victime, mais c’est encore une fois au spectateur de parvenir à cette conclusion, de prendre le recul nécessaire pour forger sa propre interprétation à partir des images chaotiques que le cinéaste lui expose, sans lui donner de clés particulières et sans lui présenter une vision manichéenne des événements même si, lorsqu’il filme sans ambiguïté le traumatisme de la jeune femme, Peckinpah montre bien qu’il ne traite pas son agression à la légère. C’est pour cette raison que Les Chiens de paille reste choquant aujourd’hui, à une époque où beaucoup de critiques et de spectateurs attendent du cinéma une approche explicite pour ne pas dire démagogique sur le plan de la morale. Si le terme « démagogie » est aux antipodes du cinéma de Peckinpah, cela ne signifie bien entendu en rien qu’il cautionnait la brutalité montrée dans ses films. Ceux-ci font, chacun à leur manière, le constat désabusé d’une violence récurrente, répétitive, qui ne prend jamais une forme romantique ou glorieuse. Très représentatif du cinéma de Peckinpah au niveau du fond, Les Chiens de paille l’est également de par sa forme. La scène finale, très découpée et d’une brutalité inouïe, est typique de son style et de son approche visuelle, qu’il exprima librement pour la première fois dans La Horde sauvage. Il semblerait d’ailleurs que cette séquence posa de grandes difficultés aux monteurs du film, suscitant parfois leur incompréhension car l’usage de ralentis et surtout d’un montage aussi découpé était encore assez rare à l’époque. La réalisation et le montage sont totalement au service du sujet et du propos, l’enchaînement rapide des plans ayant pour but d’exprimer le désordre et le chaos auxquels David est confronté et auxquels il participe.

UN ANIMAL DE PLUS, AFFAMÉ ET PLEIN DE HAINE…

par Vincent Avenel

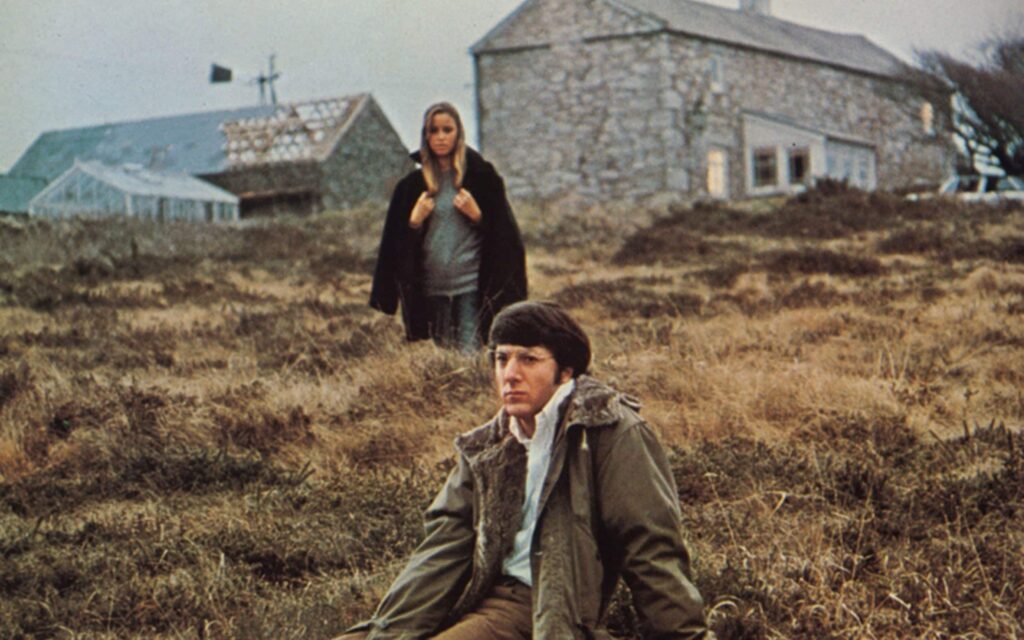

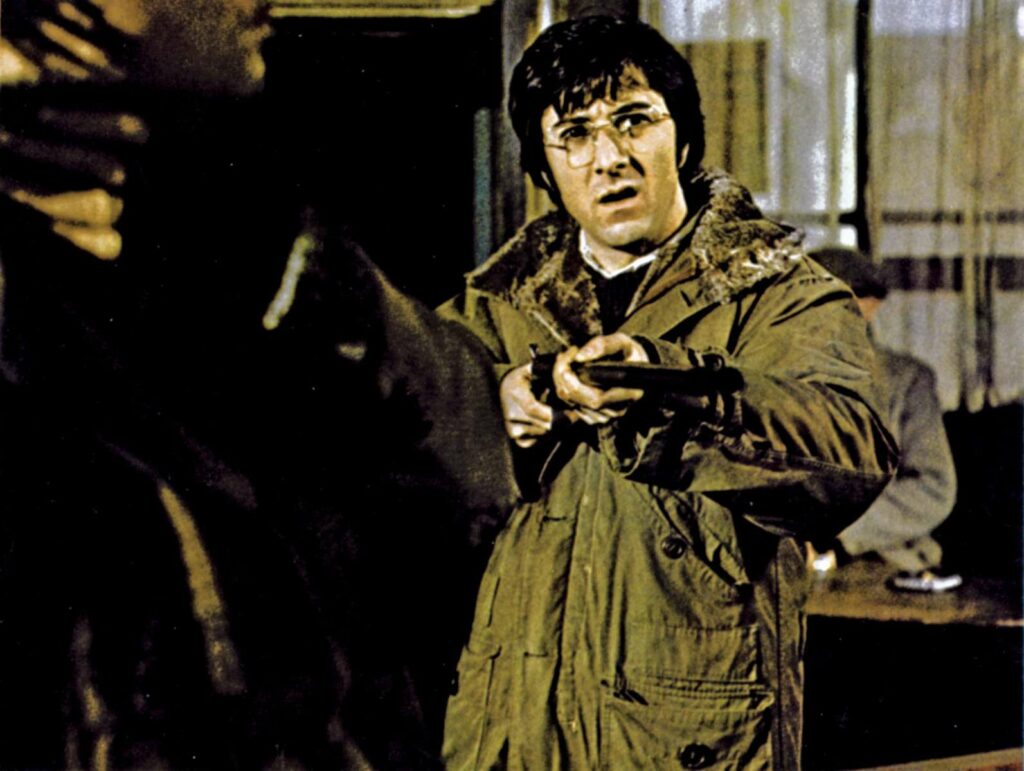

1971…La violence se déchaîne comme rarement sur les écrans américains. À un mois d’intervalle, Sam Peckinpah déclenche la polémique avec Les Chiens de paille, tandis que Stanley Kubrick recueille quant à lui un succès critique presque unanime pour Orange mécanique. Dans les deux cas, pourtant, l’ultra-violence est au rendez-vous, autant dans le slogan auto-satisfait du second sur l’histoire d’un jeune homme qui s’intéresse principalement au viol, à l’ultraviolence et à Beethoven, que dans le verre de lunette brisé hautement symbolique de l’affiche du premier. Mais il faut dire que Peckinpah, qui achevait deux ans auparavant La Horde sauvage en lançant un défi explicite aux dieux, avait choisi cette fois de tendre un miroir sans la moindre circonstance atténuante à la violence tapie, réprimée, au fond de chaque homme. Une image certainement pas facile à voir. Premier plan. La musique est solennelle, grandiloquente, accompagnée en fond sonore des cloches de l’église locale. Toute la bande sonore annonce, impérieuse, voyez, ici se déroule quelque chose d’important. Mais l’image ne suit pas. Une prise d’une statue de loin, suivie d’un second plan flou, imprécis, grouillant, presque malsain. Que voit-on, dans cette masse informe et mouvante, sinon l’évocation de vers sur une plaie ? Peckinpah file t-il sa métaphore présente dans l’introduction de La Horde sauvage, avec son plan sur les scorpions prisonniers des flammes, piégés par des enfants qui les immolent pour le plaisir ? Cette fois-ci, l’association insectes / enfants est toujours présente, notre masse grouillante se précise, pour révéler une singulière farandole enfantine entre les tombes d’un cimetière. Est-ce là le spectacle étrange auquel le tocsin nous invite ? Mais non. Le spectacle, c’est Amy et David Sumner, le couple venu dans la petite bourgade natale de madame depuis les États-Unis pour passer un an, loin des troubles sociaux de l’Oncle Sam. Tandis que son mari va acheter des cigarettes, Amy retrouve un ancien amour de jeunesse à peine quelques minutes de dialogues, et la sentence est déjà rendue « On s’occupe des nôtres, ici », dit l’homme. Et Amy, devenue américaine, demeure des leurs. L’intrus, c’est David, le professeur à la discipline incompréhensible, riche et suffisant, qui regarde les autochtones de haut.

Cela dit, David Sumner pourrait être aussi bien intégré que possible, la véritable problématique n’est pas là. Peckinpah pose dès le départ sa menace. Les locaux sont, au mieux, indifférents pour le commissaire local, ou ouvertement hostiles pour tous les autres. L’agressivité et le mépris sont latents, mais parfaitement tangibles, déclarés David et sa femme sont menacés en toute impunité, dans un village perdu au milieu des landes. Les agresseurs potentiels jouissent déjà de leur pouvoir et à travers eux, Peckinpah transcende le principe de suspens. L’idée n’est pas tant de savoir si la violence va se déchaîner, mais comment, et surtout pourquoi. Le professeur américain, aux principes pétris d’idéalisme et de rapports humains théoriquement harmonieux, ne prend pas garde à la menace, il a totalement intellectualisé les rapports humains, et c’est là son erreur. L’Américain éduqué, civilisé à outrance, est fondamentalement aussi sauvage, aussi animal que l’Anglais rural le plus rustre. Jusqu’où dont-on aller pour le ramener à cet état primordial, se demande Peckinpah. Jusqu’où doit-on aller pour démontrer aux militants pacifistes américains le paradoxe de leur position, la vacuité de refuser la sauvagerie en soi ? Après Un nommé Cable Hogue, son précédent film, Peckinpah est devenu familier de l’œuvre de Robert Ardrey, célèbre notamment pour African Genesis. Auteur de théâtre et anthropologue, Ardrey est célèbre à l’époque pour une vision de l’humanité des plus sombres, selon lui, le vernis de la civilisation, quelque épais qu’il soit, n’oblitère jamais réellement l’animal en l’homme et plus que tout, plus même que la libido, cette sauvagerie est provoquée par l’agression de la chose la plus chère à l’individu…Son territoire. Peckinpah retrouve de son propre aveu beaucoup de sa vision de l’homme dans celle proposée par Ardrey. Artistiquement, le cinéaste voit à cette époque lui échapper un projet qu’il chérissait, le film Délivrance, qui finalement échut à John Boorman. Il fera donc des Chiens de paille son étude ordonnée sur la sauvagerie de l’homme. Adapté d’une nouvelle qu’il n’appréciait pas particulièrement, les Chiens de paille prend son titre dans une citation du Tao Te King de Lao-Tseu…

Le Ciel et la terre sont sans pitié et traitent la multitude des créatures comme des chiens de pailles.

Le sage est sans pitié et traite les gens comme des chiens de paille.

Mené par un réalisateur enfoncé dans un alcoolisme surréaliste Peckinpah annonce à cette époque à Dan Melnick, son producteur, qu’il sera au « régime sec » pendant le tournage. Melnick, rassuré, apprendra un peu plus tard que le régime sec de Peckinpah consiste à ne boire que du vin blanc, du lever au coucher et il dort fort peu. Sinon, le réalisateur avait notamment pour habitude de prendre son petit-déjeuner au café-brandy. Le tournage, du genre dont on fait les légendes, est apocalyptique, Peckinpah, atteint d’une pneumonie et saoul du matin au soir, filme n’importe comment, il tente d’assassiner son producteur en lui lançant un coupe-papier manqué, celui-ci ramassera l’objet, le rendant à Peckinpah, en lui disant « Il y a des jours, tu ne fais vraiment rien de bien » il rend sciemment l’interprète d’Amy, Susan George, folle de terreur à l’approche du tournage de la scène de viol en laissant sous-entendre que la scène pourrait être tournée réellement…Peckinpah, à cause de son caractère de chien et de son alcoolisme, a frisé la catastrophe pendant le tournage et c’est d’ailleurs le poignardé Dan Melnick qui l’a maintenu en place mais les résultats du box-office sont encourageants. Car le public est au rendez-vous pour Les Chiens de paille. La critique, quant à elle, s’interroge aux U.S.A., et vilipende violemment le film en Europe, taxant Peckinpah de fascisme et d’apologie de la violence. Le brouhaha médiatique sert le film, qui est le premier film de son réalisateur à dégager des profits. Dan Melnick, qui a soutenu Peckinpah tout au long de l’aventure, raconte…« J’espérais que les gens seraient choqués et horrifiés par le siège. Soudain, j’entendis 600 personnes hurler “Tue-le ! Oh, mon Dieu, qu’avons nous déchaîné ? » Peckinpah, quant à lui, s’explique en ces termes sur le film…C’est à propos de la violence en chacun de nous, la violence qui s’interroge sur la condition politique du monde actuel. Cela sert deux buts. J’ai l’intention de provoquer un effet de catharsis. Quelqu’un pourra ressentir une exultation maladive à la vue de cette violence mais il doit à ce moment se demander “Qu’est-ce qui se passe dans mon cœur ?” Je veux achever cette catharsis via la compassion et la peur. »

Manifestement, le but n’est pas réellement atteint, si l’on en croit le récit de Dan Melnick mais peut-être est-ce finalement la volonté de Peckinpah. Plonger son spectateur, comme son personnage, dans des abîmes de barbarie et montrer justement par l’absence de questionnement de soi que la sauvagerie est en tous. Pour cela, il va créer le trouble tout au long du film. Dustin Hoffman a sa propre vision du personnage qu’il interprète : pour lui, David Sumner apporte la violence dont il sera victime avec lui, enfouie comme un désir honteux et qui n’attend qu’une opportunité pour ressurgir. De fait, Peckinpah décrit David Sumner comme un paranoïaque écarté du monde : ainsi, de nombreuses scènes le montrent en contemplation derrière une fenêtre, l’attitude inquisitrice. Cependant, il n’intervient pas. Quelles sont ses motivations réelles ? De même, le personnage d’Amy est ambigu en se sachant contemplée par les regards avides des mâles locaux, elle n’hésite pourtant pas à rajuster ses collants sous leurs yeux, se promène seins nus avec les fenêtres ouvertes…Jusqu’à la fameuse scène de viol, où une terrible incertitude règne sur la part active qu’Amy prendrait à l’agression. Peckinpah semble se délecter de briser les repères de tous, Amy ne saura plus à qui se vouer lorsqu’elle verra David monter l’escalier, aux prises avec le dernier assiégeant, alors qu’il a déjà tué une demi-douzaine d’hommes, et le spectateur ne saura quant à lui plus où donner de la tête. Doit-il se délecter de cette vengeance savamment mise en scène pour susciter l’identification ? Être horrifié de cet épouvantable étalage de sauvagerie ? David, quant à lui, semble finalement à l’aise son animal territorial intérieur s’est extériorisé, l’abcès est vidé. L’homme qu’il était n’existe plus, sa relation avec sa femme non plus. Le tournage du film s’est déroulé en séquence, l’équipe filmant chronologiquement. Arrivé à la dernière scène, tournée donc le dernier jour, personne ne sait réellement comment finir le film. Mais Peckinpah et Hoffman ont fini par aller eux-mêmes au bout de cette terrible catharsis…David part avec l’homme qui lui a fourni le prétexte à son explosion de violence, le pédophile local d’ailleurs justement soupçonné d’être responsable de la mort d’une gamine du cru. Alors que ce dernier lui dit, ingénument, qu’il ne sait pas comment rentrer chez lui, David le rassure cela ne fait rien, lui non plus. À réprimer son instinct territorial, sa violence inhérente, l’homme moderne a oublié qu’ils étaient un élément fondamental de survie, et les a également profondément exacerbés. Réflexion implacable sur l’illustration et les implications de la violence, Les Chiens de paille se retrouvent finalement dans une simple phrase de Sam Peckinpah…

L’homme n’est, en fin de compte, qu’un animal de plus, affamé et plein de haine.

L’empreinte du diable en Cornouailles

Sam Peckinpah a secoué ce bout d’Angleterre, où on se souvient non sans mal de cette «saloperie de film».

par Laurent RIGOULET, Saint Buryan, Saint Ives

De Londres à la pointe de Cornouailles, on file vite aujourd’hui. Par de larges routes droites à ciel ouvert. Pour les quelques kilomètres qui mènent de la côte touristique au village de Saint Buryan, c’est une autre histoire. Après un virage sec et pentu, la chaussée s’étrangle, on roule en aveugle, au ras des talus de pierre et de feuillus qui s’élèvent brutalement, cassent la perspective, enserrent la route comme les hauts murs d’une forteresse. On imagine sans mal la jubilation de Sam Peckinpah quand il s’est aventuré un matin de l’hiver 1971 dans ce labyrinthe de granit et de bruyères. Pour poser le drame sauvage des Chiens de paille, le réalisateur américain, qui venait de se faire souffler la mise en scène de Délivrance, ne pouvait rêver plus rude endroit que Saint Buryan, ancien sanctuaire où venaient se réfugier les criminels et dont les frontières, encore marquées de croix celtes, disparaissent sous les herbes à la tournée des chemins. Un après-midi d’été où le soleil décline vite, le pub du village, abrité par le clocher monumental, est désert. Derrière le comptoir, le patron fait la sourde oreille quand on l’interroge sur le film de Peckinpah. C’est pourtant chez lui qu’on trouve la seule relique du tournage: sur un pan de mur à peine éclairé, une photo de Dustin Hoffman au piano. Les habitants de Saint Buryan ont mis un mouchoir sur leurs souvenirs. L’expérience de Chiens de paille les a secoués, il faut insister pour qu’ils s’attablent et se laissent aller à parler. Dans le dos de son fermier de mari qui étale sur un meuble de cuisine les journaux de l’époque, Mrs. Hosking s’emporte encore « Ce film, c’est une trahison ! » L’époux faisait partie du conseil communal qui a accueilli les émissaires américains quand ils cherchaient un site pour l’adaptation d’un bouquin écossais…Maintenant, on ne donnerait plus notre accord comme ça. Mais à l’époque, on n’avait pas la moindre idée de ce qu’ils allaient tourner. Le livre de Gordon Williams n’avait rien de particulièrement choquant, et ils restaient assez vagues sur le scénario. Ils nous ont assuré qu’il n’y aurait rien d’offensant. Et quand ils ont commencé le tournage, ça s’appelait Chiens de paille, un titre auquel personne ne comprenait rien. Peckinpah s’est bien gardé de l’expliciter.

Dans une station-service à l’entrée du village, on entend aussi que le film de Peckinpah est une «sacrée saloperie». Les hommes qui viennent s’approvisionner en cigarettes s’attardent. Ils rigolent, grincent un peu, laissent entendre que le village a vendu son âme au diable «pour pas grand-chose». Pourtant, au plus froid de l’hiver 1971, quand l’équipe s’est installée à Saint Buryan, il était difficile de jouer les ignorants. Les rumeurs allaient bon train sur la véritable nature du projet. Au premier jour de tournage, le Cornishman, journal local, disait…Seuls les plus naïfs peuvent s’imaginer qu’un film interprété par Dustin Hoffman, rendu célèbre par Macadam Cowboy, pourrait convenir aux puritains. L’hebdomadaire se faisait aussi l’écho de la colère de Gordon Willams, l’auteur du livre, «révolté» par ce qu’il savait du traitement «pervers» que Peckinpah faisait subir à l’intrigue…On entendait ces bruits, mais on y prêtait guère attention, dit l’épicier qui avait loué sa boutique pour le film…Pour nous, c’était une occasion en or. Le village était extrêmement pauvre, coupé de tout, on n’y voyait personne, il ne s’y passait rien. Pendant près d’un mois, ils ont servi des repas chauds à tout le monde, ils offraient de l’argent et du travail. Aujourd’hui encore, les histoires passent d’une maison à l’autre, on avance des chiffres sans savoir, on soupçonne tel fermier d’avoir fait plus que son beurre en faisant figurer ses vaches. Saint Buryan faisait son commerce de Chiens de paille. Peckinpah voulait refaire le village à sa vision et payait pour ça. 5 livres par foyer pour faire disparaître du cadre les antennes de télévision. 10 livres pour repeindre de couleurs ternes la façade pimpante de l’épicerie; un bon petit pourboire pour convaincre le carrossier de défoncer à coups de marteau les voitures de sport flambant neuves…ça me soulevait le cœur. Peckinpah souhaitait que tout soit sombre et dur, il ne voulait pas de belles couleurs et il avait du mal avec la lumière qui est souvent rendue éclatante par la proximité de la mer. Il refaisait les routes pour qu’elle ressemblent à des pistes poussiéreuses. Ça nous faisait un peu bizarre. J’essayais de lui cacher mes vaches malades et maigres je voulais être fier de mon troupeau mais c’est celles-là qu’il prenait. On se laissait amadouer…

Se souvient Jim Hosking. D’autant plus facilement que les stars, Dustin Hoffman et la jeune Susan George très connue en Angleterre pour avoir été la petite amie du footballeur George Best, se mêlaient volontiers aux habitants du village pour entrer dans la peau de leur personnage. Susan George allait acheter des fruits tous les matins et s’attardait pour faire la causette. Dustin Hoffman traînait au pub. Il jouait du piano et écoutait les villageois raconter les histoires et petites légendes du coin. «Il adorait ça», dit Hosking. Avec la complicité de Dolphie Mitchell, pilier de bar engagé comme figurant et grande gueule, il en rajoutait volontiers. Les villageois grossissaient leurs traits, s’inventaient des grands-pères pendus sauvagement pour des histoires de chapardage.

Tout ça faisait le bonheur de Peckinpah qui se tenait en retrait. Saint Buryan garde une vague image du bonhomme: un type…costaud et court sur pattes, qui aimait provoquer, chambrer, défier physiquement et qui prenait des folles colères quand les passants décidaient de ne pas se laisser dicter leur chemin par des étrangers et s’aventuraient crânement dans le champ des caméras. Ils ne se souviennent pas l’avoir vu boire mais d’après David Weddle, auteur d’une excellente biographie, on lui servait du brandy dans des thermos à café. Quand le réalisateur, victime de ses excès, a été hospitalisé pour une mauvaise pneumonie en plein milieu du tournage, on s’en amusait au comptoir du pub…Ce type qui jouait les durs en petite chemise dans le froid avait été victime de la brume de Saint Buryan. La ferme où vivait le couple Hoffman-George et où a été tournée la terrible scène de l’assaut final est perchée sur une colline ouverte à tous les vents à quinze kilomètres de Saint Buryan, près de la côte nord, à Morvah, un autre monde. Aujourd’hui encore les deux villages communiquent à peine. Les habitants de Saint Buryan lâchent à l’unisson que…Tout ce qu’il y a de mal dans le film a été filmé là-bas. Comme si ça leur semblait naturel mais les scènes d’intérieur, le viol en particulier, ont en fait été tournées en studio à Londres. La route étroite vire dur entre les champs clôturés de pierres pour arriver à Morvah et Saint Ives, coquet port de pêche, où l’équipe s’était installée dans les deux grand hôtels du coin, le Tregenna Castle et le Portminster. Quand Peckinpah et sa troupe faisaient le voyage jusqu’à Saint Buryan, ils laissaient derrière eux le bruit de leurs frasques. Vingt-cinq ans plus tard, elles n’ont, semble-t-il, toujours pas franchi les quelques kilomètres de lande accidentée. Et pourtant…Les beuveries sauvages du réalisateur ont marqué les esprits. Au Tregenna Castle, les propriétaires ont changé. De l’époque, il ne reste qu’un veilleur de nuit, Tony Beard, qui a suivi, de loin, les soirées plus que mouvementées de Peckinpah et d’une partie de ses acteurs…C’était très très sauvage, les propriétaires de l’époque ont eu bien du mal à le supporter. A l’époque, le Tregenna était un établissement familial dans une communauté méthodiste assez réservée, et ce bazar faisait causer. Peckinpah s’était mis en tête d’échauffer les esprits de ceux qui jouaient les «méchants» villageois et forgeait au fil des cuites l’agressivité et l’esprit de clan qui se retrouvent à l’écran.

Outre les fameuses parties de lancer de couteau qui ont impressionné les «locaux», il improvisait des concours de bras de fer ou de «lutte indienne» qui ne se terminaient pas toujours bien (T.P. McKenna s’est réveillé d’une de ces soirées avec un bras dans le plâtre). Des types du coin étaient invités à se joindre à la bande. John Bellaris, restaurateur de la ville, se rappelle encore avec émotion le moment où il s’est tailladé le poignet pour devenir frère de sang du cinéaste. D’autres se contentaient de s’asseoir à sa table et de se saouler copieusement…Il invitait toujours des gens du coin pour les faire parler, il était charmant et voulait tout connaître de notre vie. Pendant les repas, sa secrétaire prenait des notes sous la table, relevait les blagues et les anecdotes. Après coup, elle m’a dit je suis sa bibliothèque. se souvient Phil Moran, navigateur en retraite. Au Tregenna Castle, on parle encore des moments de démence où la troupe sortait les casseroles des cuisines pour improviser des séances de percussions «endiablées» qui mettaient l’hôtel sens dessus dessous. A David Weddle, Susan George racontait…Il y a avait vraiment un mécanisme d’autodestruction chez Sam. Je me souviens d’un soir où nous sommes rentrés avec Dustin après avoir dîné dehors et où ils étaient encore en train de se battre au milieu de la salle à manger. On en revenait toujours à ses bagarres de saloon. Finalement, ils se sont mis à casser du verre, Ken Hutchinson s’est entaillé le bras et j’ai dû le conduire à l’hôpital. Peckinpah a quitté l’hôtel et pris une maison près de Morvah face à la mer après l’interruption du tournage. Les voisins de la ferme ont gardé en mémoire l’ambiance très particulière qui entourait la colline quand fut tournée la scène de l’assaut et pour laquelle les acteurs étaient chauffés à blanc par un Peckinpah surexcité. Ils racontent aussi que Peckinpah, «qui s’emportait vraiment facilement», avait fait éclater les vitres de la maison en balançant un pot de géranium. Ils ont oublié le moment où l’incident s’est produit. Pas la fiancée du moment, Joie Gould, qui s’est confiée au biographe…Nous étions assis à l’étage à parler et soudain il s’est levé et s’est mis à détruire la pièce. Il a pris une lampe et a brisé toutes les vitres. Il a commencé à me frapper, sans raison apparente. J’étais terrifiée, on ne m’avait jamais battue. Il faisait très sombre, c’était le milieu de la nuit. Je l’avais regardé filmer la fin de l’assaut ce soir-là, et soudain la même chose arrivait, pour de bon. C’était dingue. J’ai dû me sauver de la maison.

Quand le film est sorti début 1972, cinq émissaires de Saint Buryan, trois hommes et deux femmes, ont été dépêchés à Plymouth pour l’avant-première. Ils ont à peine reconnu leur village et se sont dit horrifiés par la violence…Gérald Male raconte…Il n’y avait pas grand bruit dans la voiture sur le chemin du retour, je me souviens juste de cette phrase du recteur de la paroisse. A propos de la scène du viol…Vous savez quoi? On aurait dit qu’elle y prenait du plaisir. Chiens de paille n’est resté qu’une semaine à l’affiche en Cornouailles, dans un cinéma de Penzance, près de Saint Buryan. Les habitants ont décidé que tout ça était ridicule, que ça ne leur ressemblait pas. «On riait tous au mauvais moment», se souvient le fermier Hosking qui est le seul à avoir consigné ses souvenirs du film, quelques paragraphes dans un ouvrage publié à compte d’auteur. Contes du camping de Tower Farm…Les hommes de Cornouailles avaient surtout peur de reconnaître là un peu de la violence qu’ils ont en eux, et qui sort souvent de manière brutale dit Phil Moran, le compagnon de boisson de Peckinpah. Pour appuyer ses propos, il cite l’exemple de ce pêcheur qui, quelques jours plus tôt, a tordu le cou d’une mouette devant une foule de touristes médusés et l’a jetée inerte à l’eau parce qu’elle avait dérobé une pâtisserie dans les mains d’un enfant…L’art est un miroir qui nous montre quelque chose de nous dont nous n’avions pas conscience, écrivait un éditorialiste de la région à l’heure de la sortie du film. Au plus profond de nous, il y a le sexe et la violence. Seigneur, délivre-nous ! Quelques semaines plus tard, la polémique se déplaçait. La paroisse de Saint Ives demandait l’interdiction des Diables de Ken Russel. Les gens de Cornouailles en ont profité pour oublier Chiens de paille.

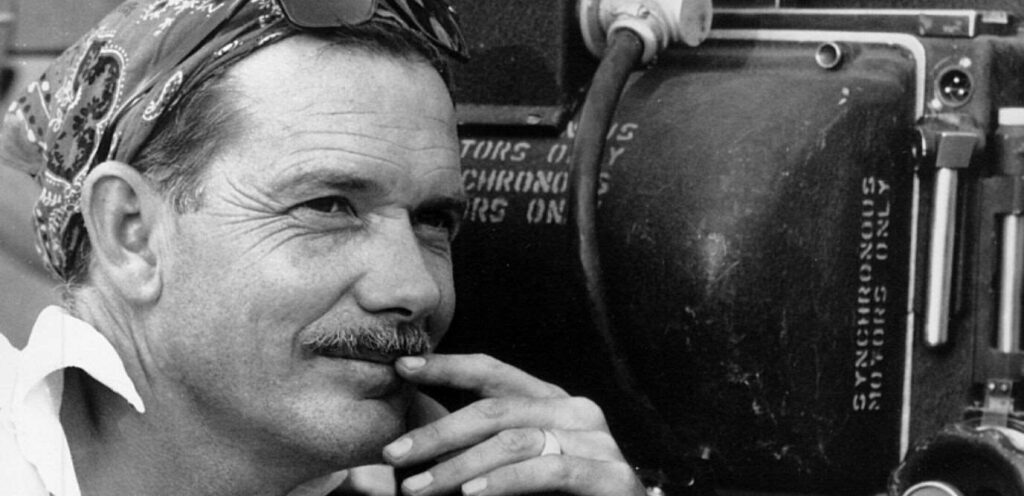

SAM PECKINPAH 1925-1984

20 FILMS / LES SEPT PLUS GRANDS EN 14 ANS…1969-1983.

Pour Gilles Deleuze, les cinéastes de l’image-situation sont tout aussi virtuoses que ceux de l’image-action. Ils ne cherchent pas rétablir une situation dégradée par une action mais à révéler une situation non perçue au départ. L’action ne peut ainsi être déterminée par une situation préalable ; c’est au contraire la situation qui découle de l’action. Les personnages ne se définissent pas par une cause mais par ce qu’ils font pour la défendre. Dès Coups de feu dans la sierra, c’est le refus de Gill Westrum d’aller top loin dans la trahison vis à vis de Steve Judd qui révèle leur étroite proximité face à la violence de la nouvelle génération. Le néo-western, malgré sa dette à l’égard de Hawks, va dans une autre direction que celle de l’image-action. Ce n’est plus la loi globale ou intégrale SA mais une loi différentielle AS: la plus petite différence qui n’existe que pour être creusée, pour susciter des situations très distantes ou opposables. La loi de la petite différence ne vaut que si elle induit des situations logiquement très différentes. Et, si l’instant est la différentielle de l’action, c’est à chacun de ces instants que l’action peut basculer, tourner dans une situation tout autre ou opposée. C’est comme si une action, un comportement recelait une petite différence qui suffit pourtant à la renvoyer simultanément à deux situations tout à fait distantes et éloignées. Dans La horde sauvage ou Pat Garrett et Billy the kid, quel regard, quel geste va déclencher le massacre final ? Une très petite différence dans le geste, indice d’équivocité produit une énorme distance entre deux situations telle qu’une question de vie ou de mort. La violence devient l’impulsion principale, et y gagne autant d’intensité que de soudaineté. Non seulement le groupe fondamental a disparu au profit de groupes de rencontre de plus en plus hétéroclites et mélangés, mais ceux-ci en se multipliant, ont perdu la claire distinction qu’ils avaient encore chez Hawks : les hommes dans un même groupe, et d’un groupe à l’autre, ont tant de relations et des alliances si complexes qu’ils se distinguent à peine et que leurs oppositions se déplacent sans cesse. Entre le poursuivant et le poursuivi, mais aussi entre le Blanc et l’Indien, la différence devient de plus en plus petite. Rien n’est jamais gagné. Les défaillances, les doutes, la peur n’ont donc plus du tout le même sens que dans la représentation organique : ce ne sont plus les étapes même douloureuses qui comblent l’écart, par lesquelles le héros s’élève jusqu’aux exigences de la situation globale, actualise sa propre puissance et devient capable d’une si grande action. Car il n’y a plus du tout d’action grandiose, même si le héros a gardé d’extraordinaires qualités techniques. A la limite, il fait partie des losers tels que les présente Peckinpah…Ils n’ont aucune façade, il ne leur reste plus qu’une illusion, aussi représentent-ils l’aventure désintéressée, celle dont on ne tire aucun profit, sinon la pure satisfaction de vivre encore. Ils n’ont rien gardé du rêve américain, ils ont seulement gardé la vie, mais, à chaque instant critique, la situation que leur action suscite peut se retourner contre eux, et leur faire perdre cette seule chose qui leur restait.

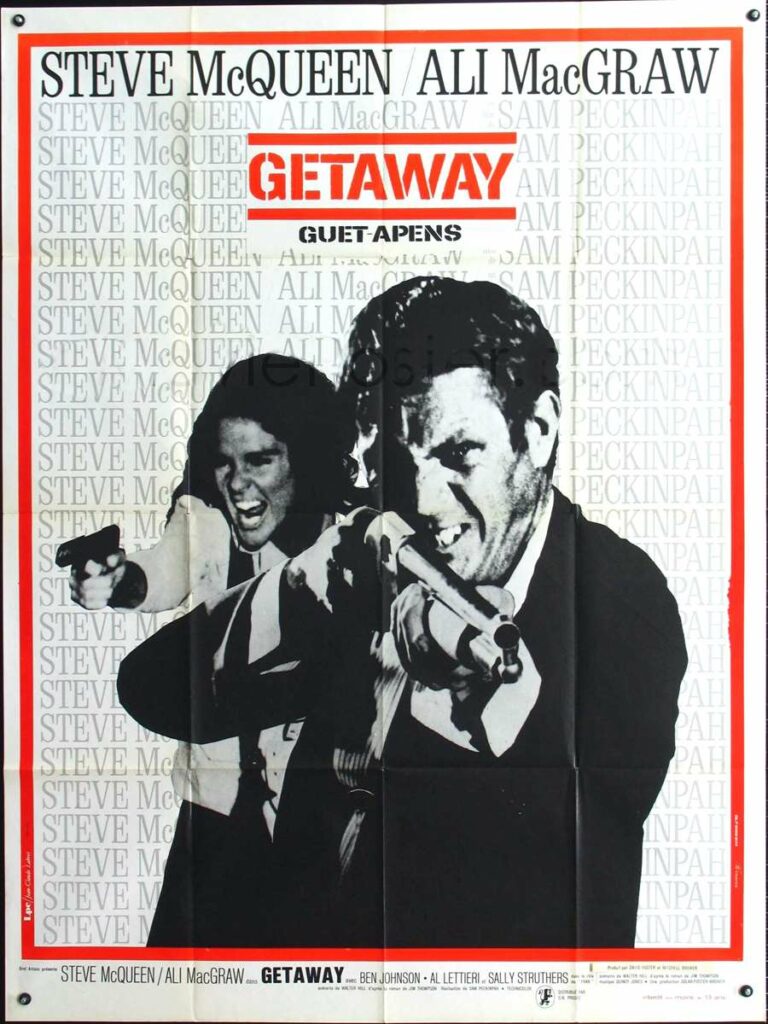

Une action ou bien un geste simple dévoile ainsi une situation, économique, amoureuse, relationnelle..etc, qui n’était pas donnée. La situation est donc conclue de l’action par inférence et raisonnement. Puisque la situation n’est pas donnée pour elle-même, l’indice est souvent indice de manque. Il implique un trou dans le récit et correspond au premier sens du mot « ellipse ». Dans Guet-apens, quand Carol accepte de « venir par ici » à la demande de Beynon, le fait-elle simplement pour prendre un verre et négocier la libération de son mari ou, pour cela se donne-t-elle à Beynon ? Le fait qu’elle laisse le canapé vide pour s’engager dans le hors-champ et que le plan immédiatement après soit celui de la sortie de prison de son mari va dans le sens de la seconde option. Peckinpah est l’un des grands virtuoses du tissage progressif d’une situation dont il montre l’impossibilité de sortir. Il recourt pour cela au montage parallèle de plusieurs séries qui révèlent dans l’une d’elle le manque dont souffre le héros et qui va déclencher, le brusque moment de l’action. Dans le célèbre générique de Guet-apens, Peckinpah monte, en parallèle aux séquences de travail dans l’atelier, cinq autres séries. Après le rappel des biches, prisonnières elles-aussi, il y a le fréquentatif du quotidien de la prison…Fermeture des grilles, douche, repos sur la couchette, puis les souvenirs du corps de Carol. Un autre travail des prisonniers, le débroussaillage en extérieur, fait l’objet d’une série importante, où est mise en évidence la surveillance sans faille des gardiens. Les maigres loisirs des prisonniers, jeu d’échec et construction des maquettes, font l’objet de la sixième série. La série des flashes mentaux du corps de Carol explicite que Doc ne peut plus supporter l’enfermement et la séparation d’avec sa femme. L’énervement devant la fuite impossible sous la surveillance des gardiens et qui se matérialise par l’impuissance et finalement à la demande sèche comme un couperet fait à sa femme de contacter Beynon pour le faire libérer « à son prix ». Dans Les chiens de paille le montage met en parallèle le regard de Jill vers son violeur et ses pensées qui l’assimilent à son mari lui faisant l’amour et à son mari l’ayant laissé seule pour partir à la chasse. Si elle s’abandonne ainsi c’est qu’elle aime encore celui qui la viole qu’elle connu avant son mari et qu’elle reproche à celui-ci de l’avoir un peu lâchement abandonnée. Il est d’autant plus difficile d’échapper à la situation dans laquelle on est pris qu’elle est celle de toute l’humanité, voir même de tout le règne vivant. D’où, dans les cinq films successifs dans lesquels Peckinpah affirme son style, de La horde sauvage en 1969 jusqu’à Pat Garrett et Billy the Kid en 1973, une mise en parallèle entre la situation du personnage et un animal emblème.

Réalisateur américain, de son vrai nom David Samuel Peckinpah, né le 21 février 1925, à Fresno (Californie), de descendance irlando-hollando-galloise à laquelle vient s’ajouter du sang indien venu de deux tribus. Son père, son grand-père et son frère ont exercé ou exercent toujours la fonction de juge. Tout naturellement c’est vers le droit qu’il se tourne à l’issue de ses études au collège de Fresno. Il suit les cours de l’Académie militaire de San Rafael avant d’être incorporé dans les marines pour combattre en Chine en 1945. De retour aux États-Unis, il s’intéresse à l’art dramatique. Pendant deux ans et demi, il est producteur et metteur en scène au Humington Theatre de Los Angeles pour faire vivre sa famille, marié et père de famille après avoir vainement tenté d’entrer dans le cinéma, il accepte les propositions de la télévision où pendant deux ans il va tenir les plus obscurs emplois. Puis vient sa rencontre avec Don Siegel, dont il devient le collaborateur sur Les Révoltés de la cellule 11, puis L’invasion des profanateurs de sépultures. Sur ce dernier film, Peckinpah collabore au scénario. Il fait ensuite la connaissance de Charles Marquis Warren, scénariste et réalisateur devenu producteur de séries télévisées qui lui permet de faire ses débuts dans la réalisation en tournant douze épisodes de la série » Gunsmoke ». D’autres séries vont suivre qui établissent sa réputation. L’une d’elle « The westerner » a pour interprète Brian Keith qui insiste pour être dirigé par lui dans un film produit par le frère de Maureen O’Hara. Peckinpah accepte, pensant pouvoir modifier un scénario auquel il se sent trop étranger. Ce sera sa première déception. Renié aujourd’hui par lui, ce film, demeuré longtemps inédit en France où il est sorti sous le titre New mexico, est situé dans un cadre qu’il affectionne, l’Ouest des pionniers, et sur lequel, dès son adolescence il a entrepris de faire des études. Tenant compte de ses succès à la télévision, la MGM lui confie la réalisation d’un second film Coups de feu dans la sierra . Peckinpah réussit à modifier le scénario, intervertit les rôles confiés à Joel McCrca et Randolph Scott et tourne un western baroque qui lui vaut l’admiration de la critique européenne. Le chef opérateur de ce film aux couleurs automnales est Lucien Ballard, un homme dont il se sent proche et qui va devenir l’un de ses plus fidèles collaborateurs. Peckinpah tourne ensuite Major Dundee, dans lequel il entend poursuivre son entreprise de démystification de l’Ouest. Malgré le soutien de son interprète principal, Charlton Heston, il est victime de son producteur qui dénature son propos en amputant le film de nombreuses séquences. Renvoyé du plateau du Kid de Cincinnati, Peckinpah connaît un passage à vide. Datant cette période il écrit le scénario de Pancho Villa, réalisé par Buzz Kulik et des Compagnons de la gloire, tourné par Arnold Laven.

C’est en 1969 qu’il revient à la réalisation avec La horde sauvage, un film placé sous le signe de la violence, thème essentiel de son oeuvre désormais tournée vers le monde contemporain. Une violence contre laquelle il s’insurge bien qu’il la considère comme un élément vital dans la vie de l’homme mais qu’il importe de canaliser. Avec Un nommé Cable Hogue (1970), nouvelle méditation, en mode mineur, sur la fin de l’Ouest, Peckinpah délaisse provisoirement la violence pour un récit picaresque et trivial aux confins de l’onirisme. En 1971, Les chiens de paille est la première incursion de Peckinpah hors du western et du territoire américain. Déçu par l’abandon de Delivrance qui sera tourné par John Boorman, Peckinpah avait accepté de tourner The Siege of Trencher’s Farm, d’après un roman anglais du même nom de Gordon M. Williams, soumis à Peckinpah par le producteur Daniel Melnick et qui avait suscité de la part du cinéaste un enthousiasme modéré. Le scénario final, écrit par David Goodman et Peckinpah, ne conserve pas grand-chose du roman si ce n’est l’assaut final d’une ferme par une bande de voyous. Les auteurs ajoute le viol de l’épouse. Le titre devient Les Chiens de paille, expression extraite d’une citation du philosophe chinois Lao-tseu. Les premiers choix de Peckinpah pour la distribution sont Jack Nicholson et Carol White. Mais Dustin Hoffman se montre vivement intéressé par le rôle du professeur tandis que le cinéaste impose la starlette Susan George, au vif regret d’Hoffman qui aurait souhaité une actrice plus âgée et moins sexy. Peckinpah s’installe à Londres pour son premier tournage sur le continent. Dès le début des prises de vues en Cornouailles, tous les extérieurs seront filmés à Londres, un conflit éclate entre les producteurs et le directeur de la photographie Brian Probyn qui sera remplacé par John Coquillon à la grande satisfaction du cinéaste. Victime des conditions climatiques épouvantables, Peckinpah tombe gravement malade, mais parvient à rester aux commandes du film grâce à une forte consommation d’alcool et des injections de vitamines B. Réputé pour son perfectionnisme et son caractère ombrageux, Sam Peckinpah ne tarit pas d’éloges sur le travail de Dustin Hoffman. Dans un environnement très viril, Susan George doit subir l’hostilité d’Hoffman, et le comportement ambivalent de Peckinpah. Ce dernier, conforme à sa réputation de macho, mais aussi de cinéaste obsédé par le réalisme, s’oppose à l’utilisation d’une doublure pour la scène clé du viol.

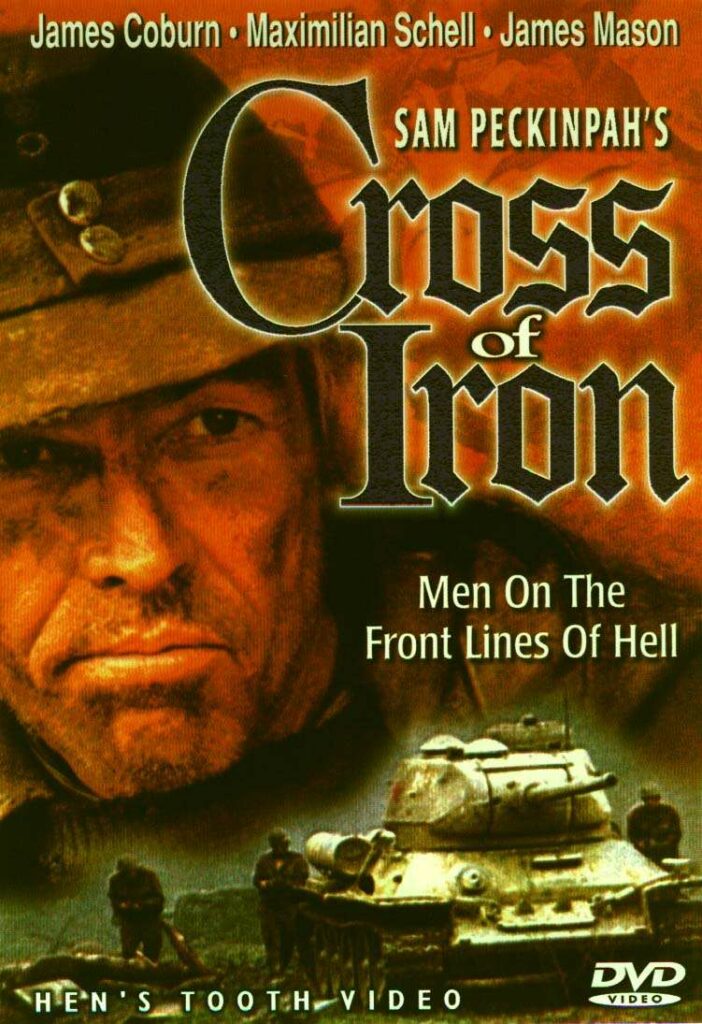

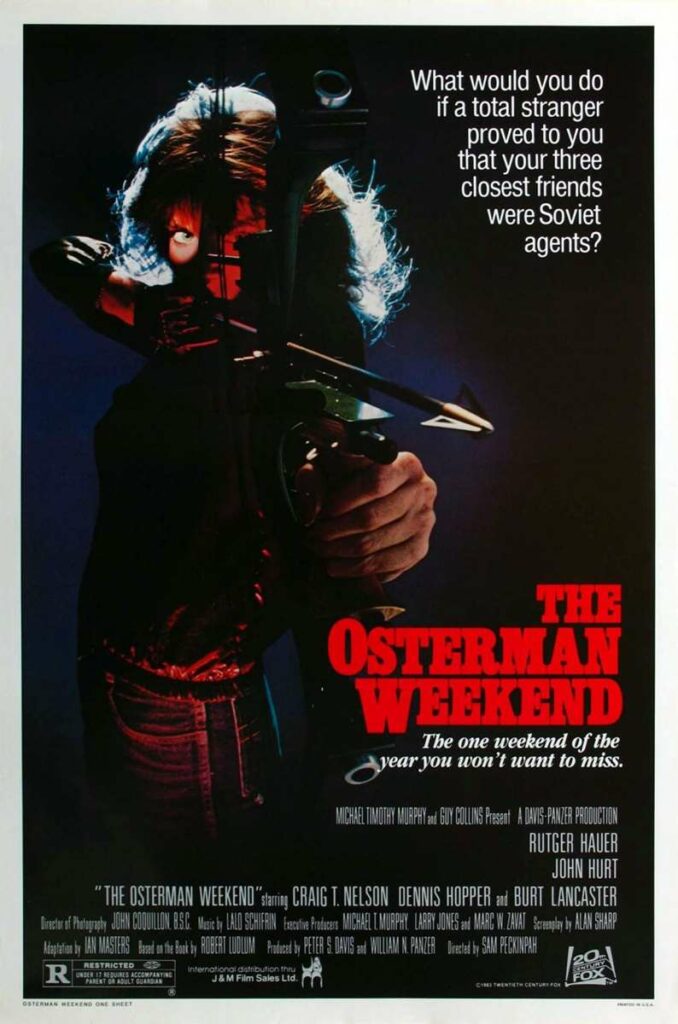

Contemporain de Orange mécanique de Kubrick, le film marque les spectateurs par son extrême brutalité et le pessimisme de son propos, sur le conflit entre barbarie et civilisation. La critique américaine est très impressionnée et le film est un gros succès de scandale, tandis que plusieurs journalistes en Europe n’hésitent pas à taxer Peckinpah de fasciste. Cette accusation, alimentée par la fascination du cinéaste pour la violence, aura la vie longue et continuera d’entacher la filmographie de Peckinpah, comme celle de Samuel Fuller ou de William Friedkin. L’année suivante Peckinpah, le vent en poupe, enchaîne deux films contemporains avec la star Steve McQueen, Junior Bonner, le dernier bagarreur sur le monde du rodéo, plus décontracté que d’habitude et Guet-apens, film noir d’après un roman de Jim Thompson. Les choses se gâtent au milieu des années 70. Peckinpah réalise deux chefs-d’œuvre maudits qui souffrent de la méfiance des producteurs qui en refont le montage ou en sabordent la distribution. Pat Garrett et Billy le Kid (1973) demeure sans doute un des films les plus ambitieux et aboutis de Peckinpah, malheureusement massacré au montage par les producteurs au moment de sa sortie. Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia (1974) est cette fois-ci produit et réalisé sans encombre, mais très mal distribué et méprisé par la critique. Y éclatent pourtant le romantisme désespéré et le nihilisme de Peckinpah, avec le grand Warren Oates comme double cinématographique et antihéros ultime. Tueur d’élite (1975) raté, renforce sa réputation de cinéaste incontrôlable et Peckinpah devient un paria à Hollywood. En 1977, Peckinpah tourne Croix de fer en Yougoslavie, pour un producteur allemand de films pornos très louche, dans la confusion générale. Les problèmes de drogue et d’alcool du cinéaste et son caractère ombrageux n’arrangent rien. Monstrueux de violence et d’anarchisme, avec un James Coburn impérial, ignoré aux Etats-Unis Croix de fer, salué par Orson Welles, sera un gros succès commercial en Europe. Entre raod-movie et western, Le Convoi (1977) ne se départit jamais d’un ton chaleureux, ce qui détonne un peu dans son oeuvre plus sèche, violente et acérée. Après plusieurs années de chômage, Osterman week-end (1983), thriller d’espionnage cynique et paranoïaque au ton particulièrement amer est le dernier long métrage de Peckinpah. A moins de 60 ans, Sam Peckinpah meurt prématurément le 28 décembre 1984 à Inglewood, Californie, usé par des années d’excès et de combats contre les studios.