Un sacré coup de poing avec Alien le huitième passager réalisé par un jeune réalisateur de 42 ans…Immense succès avec 250 millions $ dans le monde. Ridley Scott pouvait continuer à nous surprendre. En 1982 avec Blade Runner les studios lui donne les moyens de lancer la révolution du cinéma de science fiction, sans vaisseau spatial et sans Sigourney Weaver l’indestructible Capitaine Ripley. Ridley Scott a réalisé 28 films en 45 ans de carrière avec plus de 4 milliards de dollars de recettes et son record avec Seul sur Mars 2015 qui rapportera 600 Millions de dollars. JP

Un film d’exception, qui a marqué plusieurs générations. Remonté à l’époque par les producteurs, détruit par la critique américaine, ce thriller futuriste avec Harrison Ford, adapté du roman culte de Philip K.Dick « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? » est devenu avec les années l’une des œuvres majeures du 7e art, comparable au Metropolis de Fritz Lang. Voir Blade Runner, c’est accepter de voyager dans un abîme futuriste enivrant. C’est s’y perdre complètement pour en sortir, à l’image de Deckard, changé, révélé. Le film questionne l’humanité à travers ses personnages et questionne aussi les spectateurs. Elle nous regarde et pointe du doigt nos méfaits en puissance, la pollution, notre folie destructrice mais surtout créatrice à travers nos capacités et volontés technologiques de créer la vie, notamment à notre image avec la Tyrell Corporation créant des «Androïdes plus humains que les humains »…Blade Runner 40 ans après, malgré l’absence des moyens techniques actuels, le film est la référence par son décor, sa musique, son atmosphère générale inégalée. Le revoir c’est la certitude de sortir de la salle obscure, encore perturbé, effrayé, émerveillé, au regard bouleversé car révélé et réveillé tel cet œil sur lequel la ville se réfléchit au début du film, il ne cessera de vous suivre, hantant et illuminant vos rêves, votre vie.

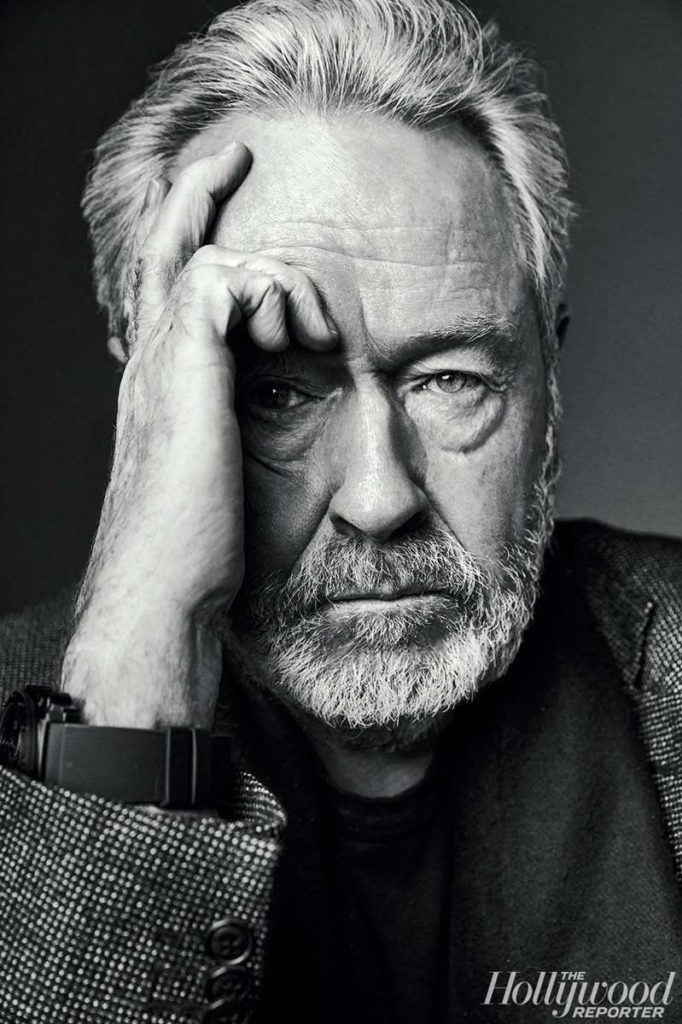

Ridley SCOTT

FILMS…Très bon en plus gros / Majeurs en gras italique

1977 : Les Duellistes

1979 : Alien

1982 : Blade Runner

1985 : Legend

1987 : Traquée

1989 : Black Rain

1991 : Thelma et Louise

1992 : 1492 : Christophe Colomb

1996 : Lame de fond

1997 : À armes égales

2000 : Gladiator

2001 : Hannibal

2002 : La Chute du faucon noir

2003 : Les Associés

2005 : Kingdom of Heaven

2006 : Une grande année

2007 : American Gangster

2008 : Mensonges d’État

2010 : Robin des Bois

2012 : Prometheus

2013 : Cartel

2014 : Exodus: Gods and Kings

2015 : Seul sur Mars

2017 : Alien: Covenant

2017 : Tout l’argent du monde

2020 : The Last Duel

2021 : House of Gucci

2023 : Napoléon

PAROLES DU RÉALISATEUR…

Je suis conscient que Blade Runner est un film très spécial. C’était ma vision du futur. C’est mon film. Ce sont mes choix artistiques. Il fallait tout réinventer. Je me souviens par exemple des superbes créations des costumes féminins futuristes, Daryl Hannah et Sean Young étaient magnifiques. Dans un film, il y a d’abord le script et tout ce qui n’est pas écrit. La musique fait partie de ces choses non écrites qui construisent un film. Celle de Vangelis était parfaite pour donner l’atmosphère du film. J’avais une quarantaine d’années. C’était mon troisième film après Alien et Duellistes. Mais j’avais déjà signé plus de 200 publicités. L’atmosphère sur le tournage a été extrêmement dure, je m’en souviendrai toute ma vie. Tout le monde voulait me donner des conseils, me dicter ma conduite. Je savais exactement ce qu’il fallait que je fasse. Je savais ce que je faisais ! Tous les problèmes que j’ai eus à Hollywood sur Blade Runner ne sont dûs qu’à des gens qui croyaient que je n’avais aucune vision claire du film ! C’est pour ça que je me suis battu à l’époque, pour imposer ma vision du film. Et tout ce qui n’était pas écrit dans le script…Aujourd’hui, je leur prouve enfin qu’ils se sont trompés. Ne pas terminer sans remercier Harrisson Ford et Rutger Hauer pour leurs investissements total.

Tout commence par une question posée en 1968 par le titre d’un livre de poche Science-Fiction...Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Auteur d’un genre littéraire méprisé, Philip K. Dick traduit à travers son roman ses angoisses sur la moralité humaine et la dégénérescence de la société. Anticipant sur l’évolution de notre planète, il imagine un monde apocalyptique, que la surpopulation et les catastrophes écologiques ont amené au bord du chaos et de l’extinction. Un monde où des androïdes, esclaves parfaits créés par une science génétique de pointe, se surprennent eux-mêmes à avoir des angoisses existentielles, devenant, dans leur désir de vivre, plus humain que les humains. 1978, Hampton Fancher, acteur, acquiert pour une bouchée de pain les droits du livre et rédige un scénario. Le producteur Michael Deeley, producteur et cinq oscars avec Voyage au bout de l’enfer, est séduit par le script et pense que Ridley Scott est le bon réalisateur pour son projet. Il accepte 18 mois après mais exige une réécriture. Fancher, après de multtiples réécritures renonce, Il est remplacé par David Webb plus réceptif aux désirs du réalisateur et plus de distance sur le livre d’origine. Ridley Scott ne veut pas lire ce livre mais il possède une idée très précise et en constante évolution et finalement décide de filmer un Los Angeles en cité sombre, polluée et inondée de pluies étouffantes.

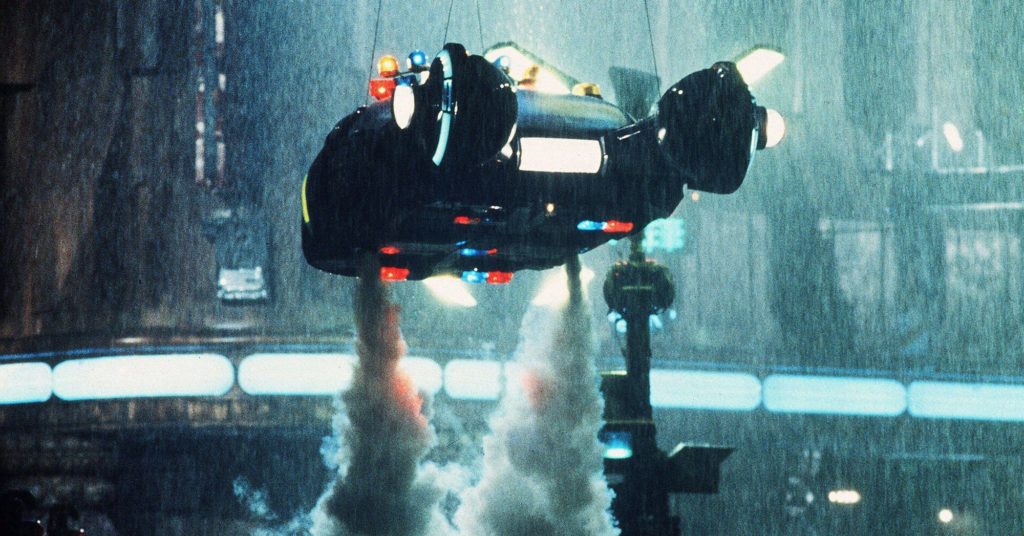

Avant, Tous les films de science-fiction inventent des mondes fictifs et fantaisistes. Ridley Scott lui veut un univers futuriste mais réaliste, stupéfiant mais crédible, dans l’architecture, les vêtements…La crédibilité du film repose sur une visualisation plausible de notre futur. Il faut être scientifiquement et « sociologiquement » crédible. Rien ne doit apparaître à l’image qui ne soit justifié par l’évolution logique de 1980. Ridley avec son équipe propose une vision prophétique sombre et troublante…«L’enfer de Ridley» montre le règne de l’obscurité et des pluies acides, une fourmilière ethnique et sociale au bord de l’implosion où l’homme n’est plus qu’une ombre, un pantin. Blade runner offre, tout comme les tableaux de Jérôme Bosch ou les bandes dessinées de Moebius ou Bilal, une vision à la fois fascinante et repoussante, un paysage gothique dans lequel pourrissent de vieux immeubles que l’on s’est contenté de rafistoler avec des techniques modernes, faute de moyens, plutôt que de les reconstruire. Tout doit être vraiment usagé, vieux jusqu’au petit ordinateur crasseux du fast-food chinois…Une fatigue pénètrent les mondes futurs jusque-là représenté façon «Monsieur Propre». Ce nouvel aspect visionnaire d’anticipation plus que de science-fiction, semble plus conforme au développement de la vie humaine dans la société. Blade Runner montre un avenir noir et un saut qualitatif par lequel la mort se voit introduite dans son aspect quasi-existentialiste. Aujourd’hui, la représentation palliative à notre humanité, imaginée comme destructive, a pris les traits de la réalité virtuelle. L’idée de mélanger le passé et le futur donne naissance à l’un des nombreux conflits qui oppose le producteur Michael Deeley et Ridley Scott. Le premier déclare vouloir faire…Un polar sur le fond, mais qui sur la forme ressemblerait plus à Flash Gordon alors que le second voit plutôt…Un film d’anti-science-fiction qui se concentrerait plus sur la philosophie que sur les pistolets lasers. Il y a de toute évidence un problème de communication qui ne va pas s’arranger avec le temps. Lorsque les décorateurs sont en mesure d’inviter Scott à admirer le résultat de leur travail sur un des premiers décors de rue à livrer…Scott a fait imprimer des journaux pour un kiosque qui doit demeurer invisible à l’arrière-plan…Le décor principal est parsemé de multitudes d’accessoires, boîtes aux lettres, poubelles, parcmètres, distributeurs, réverbères, tas d’immondices, pour plus d’un million de dollars. Scott arrive, balaye la rue d’un regard…Oui, c’est un bon début les gars, continuez ! laissant l’équipe abasourdis.

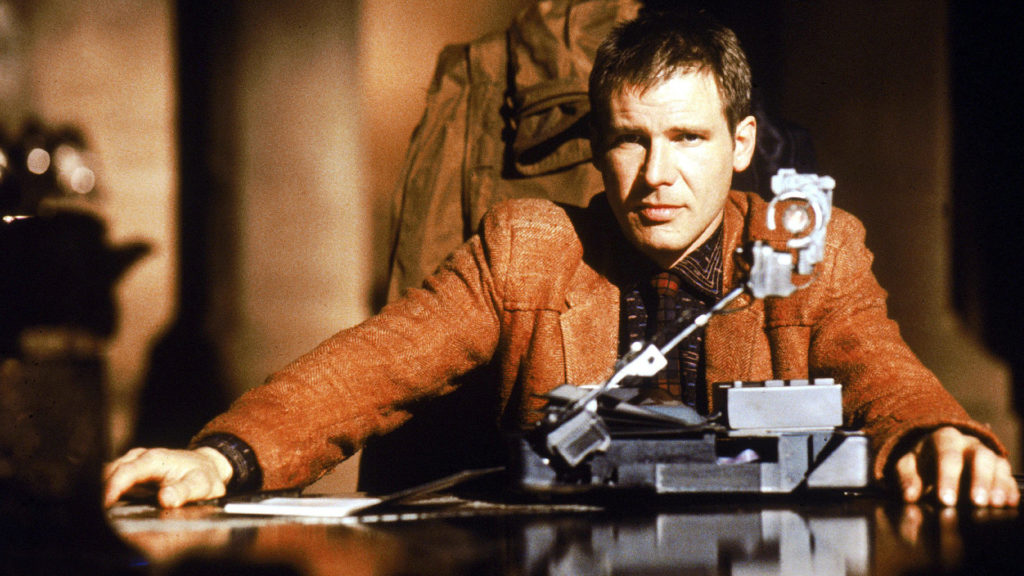

Le tournage débute en avril 1981. La première scène prévue est l’arrivée de Deckard dans les bureaux de Tyrell, une immense salle soutenue d’énormes piliers. le sol est en marbre noir soigneusement poli, aussi tout le monde doit se déplacer en chaussettes pour ne pas laisser de traces. Ridley Scott regarde longuement dans le viseur de la caméra avant le début de la prise, et demande aux décorateurs de changer des colonnes. Résultat…Plusieurs heures de travail sans compter le repolissage du plancher. A peine commencé, le tournage est déjà suspendu. Ridley Scott a imaginé son personnage comme un Replicant, alors que Ford l’a joué comme un humain….Ridley est exigeant, mais pas plus que moi. Il a une vision, qu’il défend, j’en ai une également, et je la défends. Cela conduit à des discussions, puis à un accord sur la conception du personnage et sa place dans l’ensemble du film. Frustré, il ne communique presque plus avec Scott ni avec le reste de l’équipe, n’adressant pas une seule fois la parole à Sean Young qui incarne la réplicante dont il tombe amoureux. Seul Rutger Hauer se plait au milieu de ce chaos, en venant même à improviser des phrases et des dialogues parmi les plus marquants du film. Des changements majeurs sont apportés quelques heures seulement avant chaque début de jour tournage. En trois semaines le chef-déco n’est pas rentré une seule fois chez lui. L’équipe tient bon car le film prend une tournure exceptionnelle…

À l’époque du tournage, nous savions que nous étions sur un film intéressant, mais aucun de nous n’aurait pu imaginer un seul instant que l’impact serait aussi prodigieux. Aujourd’hui, les admirateurs me demandent sans cesse comment c’était de travailler sur un tel chef-d’œuvre ? Rien de ce que vous croyez ! Le matin on se levait pour aller faire notre boulot et sur le plateau, nous étions tellement fatigués qu’on ne pensait qu’à aller se coucher.

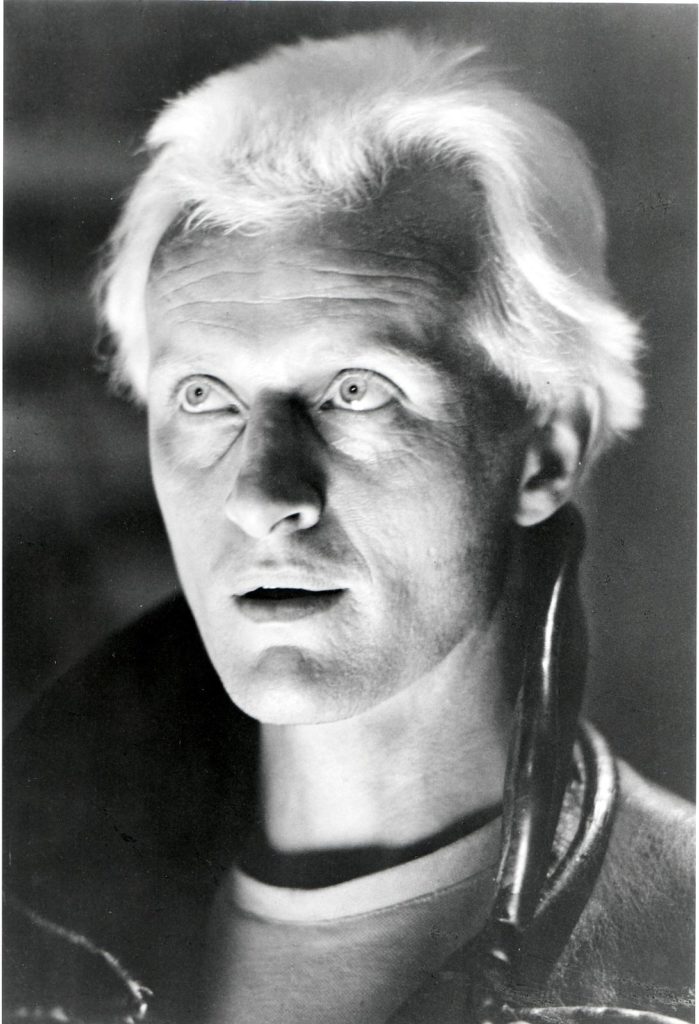

Monologue des larmes dans la pluie

Le chef de la bande de répliquants Nexus-6, Roy Batty, vient d’affronter Deckard. Après avoir retranché le blade runner plus fragile que jamais sur un toit, ça n’est pas un androïde mais un être humain qui meurt de « vieillesse » d’une vie de quatre ans, dont quelques souvenirs vont nous être contés à travers un monologue poétique, puissant, et mélancolique…J’ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l’épaule d’Orion. J’ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l’ombre de la porte de Tannhäuser. Tous ces moments se perdront dans l’oubli comme les larmes dans la pluie…Il est temps de mourir…

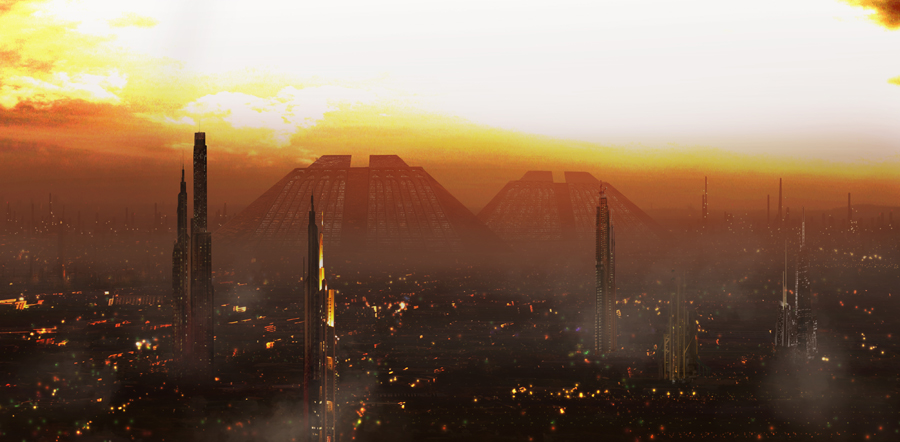

REFLETS DANS UN ŒIL DE SPECTATEUR… par Benoît Smith

Los Angeles, 2019. Un ciel rouge baigne une masse urbaine faite de silhouettes de constructions pharaoniques dont on ne distingue que les contours et surtout les lumières qui y dansent avec néons, signaux clignotants, phares de voitures volantes, même des colonnes de feu dont les ondulations donnent une illusion de ralenti. Puis un gros plan, un œil sur le globe duquel se reflète cette constellation artificielle, et qui pourrait être le nôtre, tant ces lumières semblent se livrer à une hypnose sur quiconque les regarde. On passe en intérieur, l’homme à qui appartient l’œil est un policier, qui se prépare à mener un interrogatoire. À la fin (violente) de celui-ci, les cinq premières minutes d’images de Blade Runner se seront écoulées. Or, quand le film finit moins de deux heures plus tard, il apparaît qu’il était presque tout entier annoncé, sinon contenu dans ces cinq premières minutes, dans sa peinture hypnotique, dans sa vision aussi vertigineuse par certains aspects que bornée par d’autres ce qui ne l’a pas empêché d’être à la longue qualifié de « visionnaire », et dans cette fascination qui, trente-trois ans après en avoir fait un « film culte », opère et interroge encore. Visionnaire, Blade Runner l’est pour ses créations urbaines futuristes qui ont, à des degrés divers, influencé à peu près tout ce qui s’est fait depuis dans ce domaine au cinéma, alors que lui-même tient d’un ancêtre beaucoup plus lointain? Metropolis (1927). Comme Fritz Lang avant lui, Ridley Scott essaie avec le designer industriel Syd Mead, de matérialiser un possible de la concentration urbaine, assemblages monumentaux pour un conglomérat humain, tandis que les annonces de colonies extraterrestres laissent imaginer un spectacle à peine plus respirable ailleurs. Cependant, là où Lang dresse ses accessoires futuristes comme un décor matériel avec lequel interagit sa fable sociale, Scott s’ingénie à en faire une ambiance, un arrière-plan tout aussi visible mais qui enveloppe le récit, l’enlumine, plus qu’il ne le supporte, un récit mêlant film noir et conte mythologique, où un discours social tel qu’on pouvait en lire dans Metropolis n’est qu’évanescent.

La mégalopole de Blade Runner existe certes par ses multiples détails matériels, mais cette matière vaut moins pour sa présence concrète que pour ses contours, ses textures, ses éclairages. Les effets lumineux sont nombreux, la brume et les clairs-obscurs transforment la captation de ce monde en une peinture impressionniste où la vision semble sans cesse embuée avant d’être épurée, éblouie avant d’être assombrie, où le concret est vu par le filtre du fantasme. Et il s’agit moins du fantasme de la science-fiction que du fantasme généré par l’esthétique de la matière mise en branle pour créer de la science-fiction. En somme, tandis que la projection du futur met en branle l’imagination, Scott vise à créer une rêverie surplombant cette projection, où l’esthétique invite à regarder les choses différemment, au-delà du contexte, une forme de distraction autant que de réinterprétation. On ne s’étonne guère, dès lors, que Blade Runner convoque en son sein le film noir, les mythes de Pygmalion et de Frankenstein, le poète William Blake, une licorne et même le cinéma d’épouvante, avec notamment cette chasse à l’homme à travers un immeuble désaffecté traversé de saisissants clairs-obscurs. Au-delà de ce décor enluminé et enluminant, la peinture sociale de la ville relève également de l’impressionnisme, c’est-à-dire qu’on s’intéresse moins à conter la société qu’à capter les impressions d’ensemble. Le cosmopolitisme de cette concentration humaine suscite un tableau dont ressort avant tout l’ambiance pittoresque, entre les cuisiniers de snack-bars d’Extrême-Orient, les marchands du Moyen-Orient et même une bande de rue qu’on ne distingue qu’en silhouettes et incluant un nain. Soit une grande foire dont on ne garde que les contours, les rumeurs, les détails les plus excentriques qui pourraient aussi bien appartenir à quelque univers de fantasy sans âge précis. Tout cela fait partie du cadre, rejoint la décoration, et si l’on cherche quelque considération sur l’homme, sinon sur la communauté du futur, il faut se rapprocher du comportement des personnages.

Plus qu’humain…

Dans ce futur l’Homme, se prenant comme souvent pour Dieu, a créé des androïdes parfaitement à son image avec les « Réplicants » pour en faire sa main d’œuvre sur des planètes colonisées. Mais, peu sûr de son contrôle sur sa création si semblable à lui, il les a interdits de séjour sur Terre, sous peine de mort. Peu après le carton résumant ainsi la situation, arrive cette scène où le policier Holden interroge un autre individu, Léon Kowalski, sous la forme d’un test de micro-réactions physiques à une batterie de questions, réactions analysées par une machine pour déterminer si l’interrogé est un humain ou un Réplicant. Or la scène met en évidence un malentendu qui hantera tout le film sur la définition de l’humain. Par le principe même du test, l’interrogé est jugé humain ou non-humain s’il répond à certains critères. Léon, nerveux, fait mine de ne pas comprendre le test, en pointe la rigidité voire l’absurdité, le tourne l’air de rien en dérision. Face à lui, Holden ne peut qu’opposer sa stricte soumission au protocole, avouant qu’il n’a même pas écrit lui-même les questions qu’il pose. Le trouble est là, par leur apparente spontanéité et leur réticence au protocole, les réactions de Léon semblent plus proches de la sincère humanité que l’attitude formaliste affichée par son interrogateur, dont on perçoit cependant le léger malaise quand Léon remet en question son autorité. La question, inhérente au scénario, de savoir ce qui distingue l’humain de son imitation se présente dès lors sous un jour plus subtil…Ne s’agirait-il pas aussi de situer son humanité dans un système visant à réduire l’homme à un organisme répondant aux critères ? Et voici Deckard, le flic nettoyeur de Réplicants et au bout du rouleau. L’antihéros pose de nouveau parfaitement ces questions de l’homme, de l’imitation d’homme et du système, déjà tributaire de l’archétype familier de l’enquêteur de film noir en inspecteur désabusé, sans tendresse, prompt à donner des coups mais surtout à en prendre, voire porté sur l’alcool, le voilà attelé à une tâche sans passion ni satisfaction, à une vie intime réduite à une rêverie dont on se demande dans quelle mesure elle n’a pas été fabriquée artificiellement (la licorne). Et qui ne trahit sa plus forte marque d’humanité que dans un moment des plus incongrus avec son désir violent pour une femme, Rachael (Sean Young), identifiée plus tôt comme une Réplicante. Les multiples rafistolages opérés sur Blade Runner depuis sa sortie ont diversement déplacé le curseur sur une question ardue…Deckard serait-il lui-même un Réplicant ? À vrai dire, la question paraît purement théorique, basée sur quelques signes à dénicher çà et là à l’écran, et ne semble pas si essentielle au regard de celle que posent des scènes comme l’interrogatoire ou le baiser brutal entre Deckard et Rachael…Ne serait-ce pas plutôt l’ordre social qui définit arbitrairement ce qui est humain et ce qui est machinal ? l’humain ne serait-il pas à chercher dans ce qui n’est pas prévisible, ce qui échappe à la grille de lecture ?

Des hommes et des dieux…

Ces doutes formulent une contradiction apparente, si Blade Runner laisse agir quelque trouble bienvenu sur la question de la place de l’humain, est-ce pour autant l’humain qui l’intéresse en premier lieu ? Car il n’en met pas moins en avant, en montrant une sérieuse fascination, ce qui n’est pas humain mais aspire à l’être, à savoir les Réplicants, en l’occurrence ce petit groupe qui, infiltré sur Terre, cherche à mettre fin à leur condition de créatures contre nature et trop vite périssables. De la tension de Léon pendant son interrogatoire, prompt à déjouer les pièges du policier, aux envolées poétiques du leader du groupe Roy Batty (Incroyable Rutger Hauer) que Scott n’hésite pas à filmer à demi nu telle un modèle de représentation de dieu antique, le film place ses « Réplicants » au-dessus de la mêlée, non invincibles mais surpassant l’humain sur bien des points, dont certains motifs de supériorité comme la sensibilité artistique (chez Batty, du moins) restent cependant enviables. Ce sont moins des monstres à l’image de l’Homme que des surhommes (même éphémères), des fantasmes d’individus proches de la perfection (même dangereuse), à l’attitude délibérément un peu moins naturelle que celle d’un humain, mais qui touchent néanmoins par leurs efforts pour s’adresser à l’homme d’égal à égal, le fabricant d’automates qui pourrait les aider, le généticien qui les a conçus, enfin Deckard qui leur court après. Scott est sensible à cette humanisation contrariée, sans pourtant tempérer sa fascination manifeste pour l’aspect « hors humain » de ces personnages. L’artificiel paraît l’intéresser au moins autant que l’humain, ce qui ramène d’ailleurs à son soin, évoqué plus haut, à enluminer les décors. Cela confère à la longue un drôle de statut à Blade Runner. Un édifice d’une certaine froideur esthétique, décors et direction d’acteurs semblant se dresser pour restreindre les émotions, mais se laissant lézarder de quelques failles qui, à défaut de bouleverser tout à fait, interpellent résolument.