L’histoire racontée en 3 films de 3 heures chacun, tournés sur une période 20 ans tiens en cette seule et unique phrase. Du jour de ma première vision du Parrain à maintenant j’ai toujours pensé que cet opus en trois actes était le plus fort jamais réalisé. Pour moi et tant d’autres cinéphiles, liés à vie avec les principaux personnages de cette extraordinaire saga. JP

Un uomo che non prende cura della sua famiglia non diventerà mai un uomo

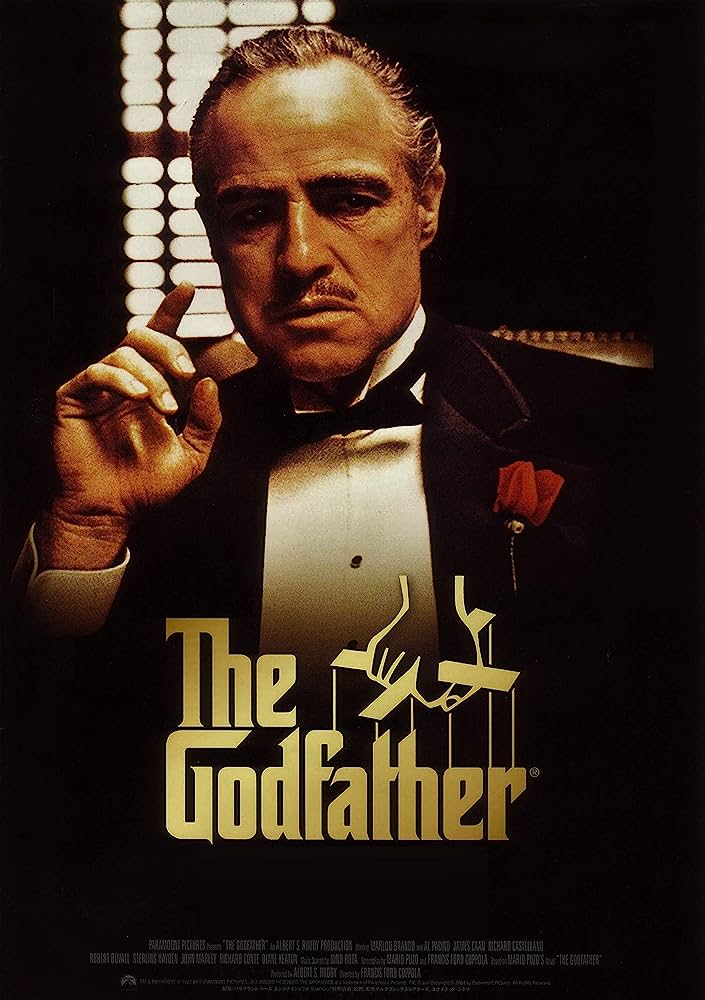

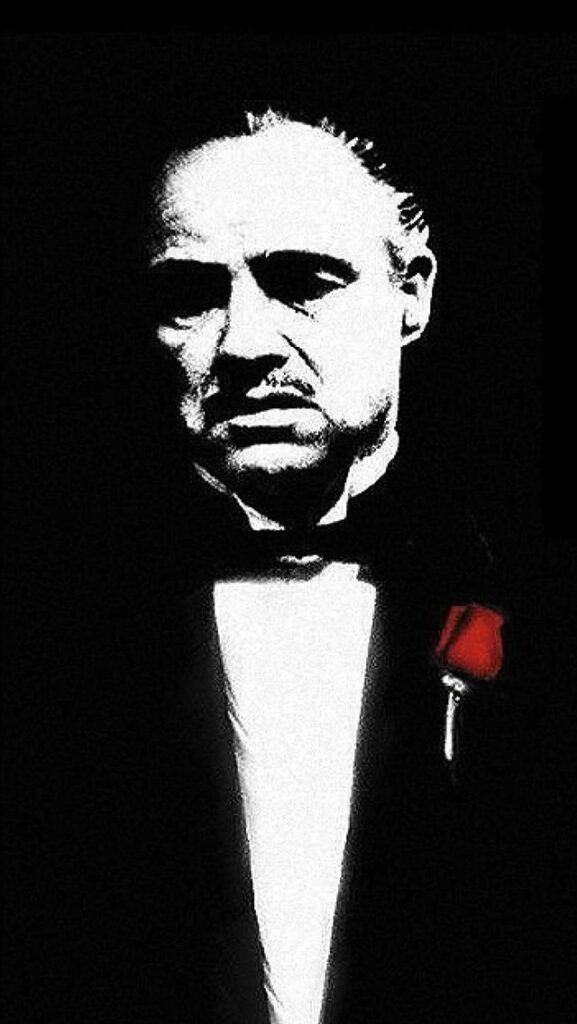

Film américain réalisé par Francis Ford Coppola et produit par les studios Paramount, sorti le 15 mars 1972. Adaptation du roman éponyme de Mario Puzo. L’histoire se déroule de 1945 à 1955, raconte la famille Corleone, une des plus grandes familles de la Mafia américaine, aborde le sujet de la succession du patriarche Vito Corleone le « Parrain » (Marlon Brando) avec l’ascension de son fils Michael Corleone (Al Pacino) qui initialement souhaite rester en dehors des activités criminelles de la famille mais par un enchaînement de circonstances tragiques en devient le membre le plus impitoyable. Trois Oscars…Meilleur film & Meilleur acteur Marlon Brando & Meilleur scénario. Considéré comme l’un des plus grands et plus influents films du cinéma mondial. F.F. Coppola réalise deux suites…

1974-Le Parrain II 1990-Le Parrain III

Sur les 3 films figure un «logo» symbole d’un pantin en référence à la scène où Don Vito Corleone prépare sa succession, s’adressant à son fils Michael….

J’ai toujours refusé d’être un pantin qui danse sur un fil tiré par de gros bonnets…Quand mon heure viendra…Je veux que ce soit toi qui tires les ficelles.

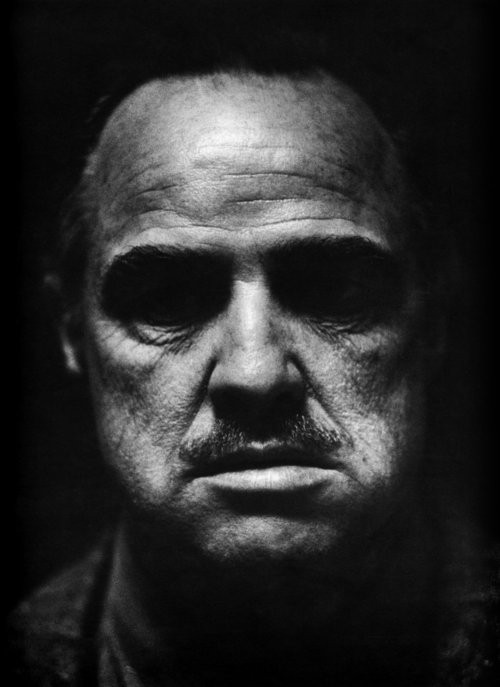

J’étais un jeune réalisateur, j’avais peu tourné et j’avais l’occasion d’adapter ce roman. J’ai compris, quand le roman a connu un succès grandissant, qu’en fin de compte le projet était trop gros pour moi et qu’on ne me l’aurait pas confié 5 mois plus tard lorsque le livre est devenu culte. Chaque jour, il s’attend à ce qu’on lui retire le film et doit sans cesse subir les retours négatifs du studio…Dès le début, j’ai compris qu’ils étaient déçus, le classicisme de ma mise en scène ne les a pas impressionnés. C’était un état d’angoisse permanente, je me demandais constamment quand j’allais me faire virer. Une fois, j’étais aux toilettes et j’ai entendu des techniciens dire…Ce type est nul, il ne sait pas où il va…Quand j’entends les gens aujourd’hui dire qu’ils adorent le film, je me dis que j’aurais aimé le savoir à l’époque, ça m’aurait encouragé.

Francis Ford Coppola

Pour réaliser le film, il soumet l’idée de faire une métaphore du capitalisme, couplée à la culture italienne, spécifiquement sicilienne, la Paramount lui accorde la réalisation…Ils voulaient un très petit budget, c’est sûrement pour cela que j’ai été engagé. J’étais jeune, j’avais deux enfants et un bébé en route. Je n’avais pas vraiment d’argent. Donc, je n’ai eu d’autre choix que de réaliser le film pour le studio. Sur le tournage, les tensions sont importantes avec les producteurs qui jugent Coppola peu fiable quant au respect de la durée. Ils cherchent, sans succès, un nouveau réalisateur pour reprendre son travail seulement quelques jours après le début du tournage. Heureusement, la scène de l’assassinat de Sollozzo et de McCluskey tournée le troisième jour rapidement rassure le travail de Coppola et de Pacino. le réalisateur s’attend à être renvoyé, toujours en travaillant le mieux possible, sachant que les studios renvoient en fin de semaine. la Ligue de défense des droits civiques des Italo-Américains en lutte contre les préjugés envers cette communauté, lance une campagne pour boycotter la réalisation du film. Ironie de la situation, le président de cette organisation s’appelle Joseph Colombo, le patron de la famille Colombo, une des cinq familles du crime organisé à New York. le producteur Albert S. Ruddy rencontre Colombo parviennent à un accord mais «Mafia» et «Cosa Nostra» ne doivent pas apparaître dans le script ni être prononcées dans le film.

Un des points de désaccord entre Coppola et la Paramount était le manque de violence du film. Le producteur en fit part indirectement à Coppola et prévoit d’envoyer un « director of violence » sur le plateau pour y remédier. Coppola décide aussitôt d’imaginer la scène de ménage entre Connie, la sœur de Michael et son époux Carlo…Le soir même, avec ma sœur Tally, et mon fils Gio, on est allés sur le plateau, Gio jouait Carlo, il avait 8 ou 9 ans et Tally est là pour jouer la scène, Talia balançait la vaisselle et Gio tapait sa tante avec une ceinture. Donc quand vous voyez cette scène, dites-vous que le réalisateur, l’a tournée parce qu’il savait qu’un réalisateur de la violence allait arriver…

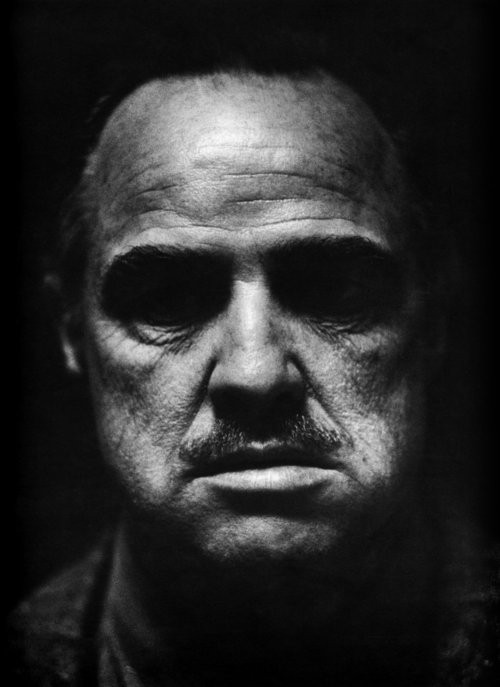

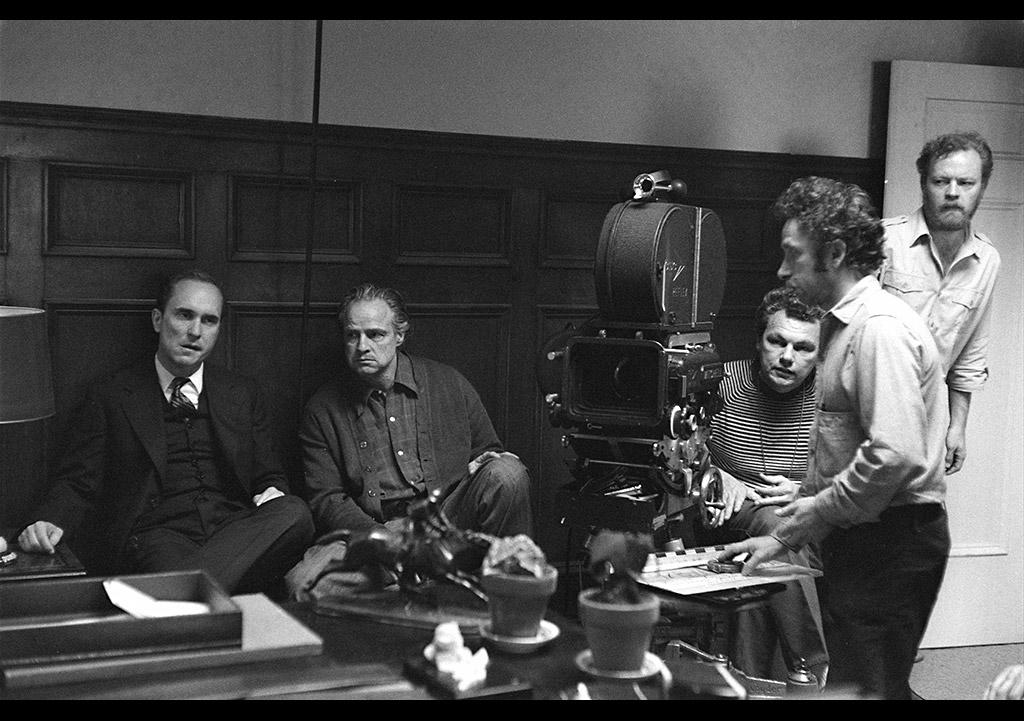

Coppola fait le choix de Marlon Brando pour le rôle de Don Vito Corleone engagé après un bout d’essai qui va convaincre les producteurs. Pour devenir Le « Parrain » il insert des boules de coton dans les joues afin d’alourdir le bas du visage, pour ressembler à un bulldog et passe ses cheveux colorés au cirage. Brando remporte un Oscar qu’il refuse et marque son opposition à la façon dont le cinéma nord-américain traite les Indiens dans les films. Pour interpréter Michael Corleone, Coppola veut un inconnu avec l’air d’un Italo-américain qu’il trouve en Al Pacino, fils d’Italo-Américains et petit-fils d’Italiens originaires de Corleone en Sicile. Les studios acceptent de confirmer Al Pacino après sa prestation dans la scène du restaurant où Michael tue Sollozzo…Ils m’ont gardé grâce à cette scène, j’ai buté un type et ça leur a plu, ils voulaient que je m’implique d’avantage, ils ont été servis et à condition que James Caan soit engagé pour le rôle de Sonny. Coppola avait trouvé le cœur de son casting dès le début de la pré-production du film. Soit Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton et James Caan, réunis une première fois pour leur parler du projet en leur payant tout simplement à manger. Ce qui fera dire à Caan…ils ont dépensé 400 000 dollars dans les auditions alors que ça a aurait pu leur coûter quatre sandwiches.

Les salaires de l’époque…Al Pacino, James Caan et Diane Keaton ont reçu 35 000 dollars…Robert Duvall 36 000 dollars pour huit semaines de tournage. Marlon Brando 50 000 dollars pour six semaines plus 5 % des recettes du film, soit un total de 1,5 million de dollars. Brando a par la suite vendu ses parts à Paramount pour 300 000 dollars. Pour Coppola, le film est aussi une affaire de famille. Son père, Carmine Coppola, compositeur et arrangeur de musique, écrit les musiques additionnelles du film, il apparaît dans une scène comme joueur de piano. Coppola fit apparaître sa propre fille, Sofia, dans le rôle du nouveau-né de Connie et Carlo, Michael Francis Rizzi, dans la scène du baptême de la fin du film. Coppola a aussi lancé ses fils dans les rôles de Frank et Andrew Hagen, les deux fils de Tom Hagen. On peut les voir dans la scène de combat de rue entre Sonny et Carlo, derrière Al Pacino et Robert Duvall pendant la scène funèbre. Le tournage se déroule entre le 29 mars 1971 et le 6 août 1971, et dure que 77 jours, soit 6 jours avant prévus par la production. Dans la scène d’ouverture du film, Brando est assis dans son fauteuil avec un chat blanc mis dans ses bras à la dernière minute par le réalisateur. Scène culte avec la tête de cheval…Fabriquer une fausse tête est problématique, surtout pour obtenir un rendu suffisamment réaliste…L’équipe du film fini par convaincre d’envoyer une vraie tête de cheval depuis Hollywood. Il fait très chaud et la tête a été longtemps conservée dans la glace avant d’être placée dans le lit avec l’acteur John Marley, qui a bien mérité son cachet. Dans la chambre sur la table de chevet il y a l’Oscar du scénario de Coppola remporté pour Patton. La tentative d’assassinat de Don Vito est basée sur celle de Francesco Scalice, patron de la famille Gambino, le 17 juin 1957 devant un étal de fruits au 2380 Arthur Avenue à New York. La scène de l’enterrement de Vito Corleone a exigé vingt limousines, 12 000 dollars de fleurs et 150 figurants. La scène la plus difficile à tourner est la mort de Sonny Corleone sur le pont-jetée du Jones Beach Toll Plaza. Elle s’inspire de la scène finale de Bonnie et Clyde, le costume de James Caan est criblé de 127 impacts de balles avec des pochettes de faux sang qui explosent dans une simulation de tirs de mitraillette.

A la fin du tournage Coppola constate que le film ne fonctionne pas…Il manque une scène de réconciliation entre Vito Corleone et son fils Michael pour boucler l’histoire. Elle n’existe pas dans le roman de Mario Puzo. Désespéré, Coppola appelle à la rescousse son ami et scénariste Robert Towne qui avait sauvé Bonnie & Clyde quelques années plus tôt et allait s’imposer comme une des plus grandes plumes du Hollywood des années 1970. Il reste un jour de tournage avec Marlon Brando et Al Pacino. Le défi est énorme pour Towne. Il doit inventer une scène qui fasse mouche et soit cohérente avec le reste du film et il n’a que quelques heures devant lui. Il récupère des notes du script original et travaille toute la nuit. A 4h du matin, il a terminé d’écrire la scène. Vient l’heure de présenter le résultat à Brando…Il était sur sa chaise de maquillage et il m’a demandé de lui lire la scène, je me suis dit, cet enfoiré sait à quel point c’est intimidant de faire ça. J’ai aussitôt abandonné l’idée de bien lui lire la scène, car jouer pour Brando n’était pas une erreur que j’allais commettre. Je lui ai lu et il m’a demandé de la lire à nouveau. Puis, il a fait une chose que je n’ai vécu qu’une fois depuis avec Tom Cruise, il a décortiqué la scène, ligne par ligne, mot par mot. Il voulait savoir absolument tout ce que je pouvais lui dire à propos de ce dialogue. Cette séquence père-fils, où Don Vito révèle à Michael qu’il désirait le voir devenir sénateur avant que les affaires ne le rattrapent « je n’ai jamais voulu ça pour toi » est d’une simplicité et d’une efficacité confondantes. Tout comme le cadre reposant petit jardin où le Parrain sirote son verre de vin en refaisant l’histoire…Coppola est ravi du résultat…Francis m’a demandé si je voulais être crédité au scénario, je lui ai répondu mais pour quelle putain de raison ? Ce n’est qu’une scène. Quand tu gagneras l’Oscar, tu me remercieras pour la scène. Lors des Oscars 1973 le film décroche le meilleur film et la meilleure adaptation. Quand Coppola vient chercher sa statuette, il tient bien sûr sa promesse en remerciant « Bob Towne pour la superbe scène du jardin ». Le grand public découvre alors le nom de cet auteur méconnu qui décrochera l’année suivante son propre Oscar, celui du meilleur scénario original pour le Chinatown de Polanski.

Succès mondial pour la trilogie…Le premier a rapporté 270 millions de dollars juste avec les sorties cinéma pour un budget de production de 7 millions. Après ajustement de l’inflation, il fait partie des vingt-cinq films les plus rentables de tous les temps. A titre de comparaison, Le Parrain 2 a récolté 57 millions et le troisième opus 67 millions de dollars. En France, le film a totalisé 4 millions d’entrées. Ils sont conservés à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis pour leur « importance culturelle, historique ou esthétique ». Les critiques internationales considèrent ces deux films en un seul film et chef-d’œuvre du cinéma mondial. 2002 – Des réalisateurs classent Le Parrain I+II comme deuxième meilleure œuvre de tous les temps, derrière Citizen Kane. Stanley Kubrick déclare…Le Parrain soit possiblement le plus grand film jamais fait.

PAR LA GRANDE PORTE par Ophélie Wiel

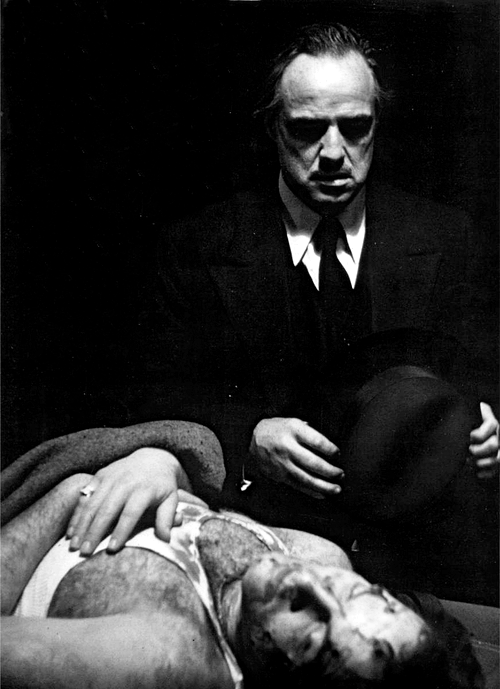

Le Parrain est un film inusable. Le chef d’œuvre de Coppola ne perd jamais de son mystère et de sa fascination. Que l’on évoque la diction de Marlon Brando, transformé pour son rôle, le jeu tourmenté d’Al Pacino, la fougue de James Caan, les noms exotiques devenus légendaires de Corleone, Clemenza, Sollozzo ou Tattaglia, tout un imaginaire fait de souvenirs s’ouvre à nous. Mais comment parler d’un tel mythe aujourd’hui ? En y voyant, au-delà de la maestria cinématographique à raison tant vantée, l’histoire universelle d’un individu ordinaire, pris au piège du milieu et d’une société dans lesquels il évolue et auxquels il ne pourra jamais échapper. Plus de trente ans après la sortie du film, la violence est devenue si monstrueusement banale sur les écrans que Le Parrain n’aurait plus le même impact sur les nouvelles générations de spectateurs s’il n’était pas beaucoup plus profond. Au fond, ce qui nous intéresse à présent, c’est le versant moins visible du décor, ou, pour continuer dans le parallèle, les intermèdes de dialogue de l’opéra avant les grands chœurs. Car l’histoire du Parrain est celle d’un face-à-face permanent. Dès la scène d’ouverture, magistrale, Coppola fixe les règles du jeu, d’un côté, le Parrain, sorte de dieu vivant (et donc, mortel), tapi dans l’ombre de son mystère et de sa puissance, de l’autre, le fidèle, le suppliant, obligé de faire démonstration d’«amitié», puis de baiser la main qu’on lui tend…Le reste du film est à l’avenant…Face-à-face entre familles, plus ou moins inégal selon l’aura de chacune, face-à-face entre tueurs, toujours inégal lorsque l’un ne connaît pas les intentions de l’autre, duels de mots et de sous-entendus dont celui qui détient la force physique sort toujours vainqueur; c’est le fameux…Il lui a fait une offre qu’il ne pouvait pas refuser…Coppola s’amuse de ces duos mortifères joués dans la pénombre malsaine d’un bar ou d’une chambre d’hôtel, entretenant un faux suspense, dont l’issue est toujours quasiment certaine. Parmi tous les termes utilisés pour définir un film tel que Le Parrain, c’est le mot «opéra» qui revient le plus souvent. Grandiloquence des sentiments, violence extrême des actions, mise en scène dithyrambique et voyante, puissance du dialogue, jeu exacerbé des comédiens. Le Parrain, chef d’œuvre incontesté du film de mafiosi, est un opéra funèbre, une lente descente aux enfers, une tragédie à la fois moderne et atemporelle. Tout, dans le film, vient corroborer ce parallèle: du thème musical et de ses variations obsédantes mêlées aux compositions les plus classiques, jusqu’à l’enchevêtrement et la complexité des intrigues, en passant par la brutalité des affrontements entre les personnages. Et pourtant, ce qui frappe au-delà de la puissance cinématographique générée par la théâtralité et l’effet de groupe de l’opéra, c’est le versant intimiste de l’œuvre. Si Le Parrain a tant marqué les esprits, c’est que Coppola ne s’est pas limité à une simple exposition d’inhumanité et de cruauté comme tant d’autres l’ont fait après lui, croyant avoir compris son univers. Certes, le film a fait sensation en son temps par ce déferlement de violence presque insoutenable, où chaque crime est observé à la loupe pour mieux en montrer toute l’horreur. Hommes étranglés, éventrés, poignardés, femmes battues…Coppola ne se complaît pas dans la violence mais montre dans le détail, et sans dissimuler l’horreur de l’acte, à quel point il est facile de supprimer une vie humaine lorsque l’on est convaincu d’en avoir mesuré le véritable prix. Mais le cinéaste sait aussi que là n’est pas la principale innovation de son œuvre. Le meurtre de Santino Corleone, fils aîné du Parrain, criblé de balles de mitraillette dans sa voiture, est un hommage évident à son illustre aîné Arthur Penn, qui filma de la même manière la mort de Bonnie Parker et Clyde Barrow en 1967.

Mais le face-à-face qui fonde l’histoire du Parrain, c’est celui de Vito Corleone et de son fils Michael. D’abord distants dans la scène d’ouverture du mariage, ils ne se parlent jamais, Vito se contentant d’observer Michael à travers une vitre? les hommes se rapprochent. La pose détendue et hautaine du «bon fils» se transforme au fil du temps en un pas bancal et incertain pour finir assuré et hiératique. Michael, qui voulait se tenir loin des affaires de sa famille, est rattrapé par la longue spirale menant aux enfers. Lorsque le statut quasi-religieux de son père est ébranlé? Vito Corleone est bien mortel, le «bon fils» n’a plus le choix que de devenir «mauvais». Sa vie bascule lorsque soudain, il doit appuyer sur la gâchette non pas de loin, et pour servir sa patrie, mais de très près, et pour servir sa vengeance. Le parallèle est passionnant: les meurtres collectifs sont-ils si différents des crimes individuels ? La vie d’un homme tué lors d’une guerre a-t-elle moins ou plus de sens que celle d’un homme tué dans un bar miteux parce qu’il menace la vie d’un autre ? Le Parrain, ce sont toutes ces interrogations mêlées à une observation minutieuse de l’évolution d’un homme. Si Vito Corleone est le Dieu justifiant l’existence du film, Michael en est le personnage principal. C’est à son ascendance que l’on assiste ici, avant de contempler dans les deux autres opus son inévitable déchéance, morale, puis physique…Enfin, Le Parrain est aussi le portrait d’un monde inconnu, et par là même fascinant, dont Coppola décrit toutes les règles et cultive avec soin la moindre ambiguïté. Multipliant les brusques contrastes entre moments heureux de la vie familiale comme le mariage de Connie, celui de Michael avec une jeune Sicilienne, les jeux entre Vito le grand-père et son petit-fils et la tragédie qui couve avec les apartés dans le noir, le crime dans les ruelles sombres, l’effondrement du statu quo. Le cinéaste pointe du doigt deux morales, qui, bien loin de s’opposer, font le tout d’une existence humaine: celle que l’on affiche au grand jour et celle que l’on applique dans le secret d’une pièce isolée. Si l’intrigue est extrêmement complexe, voire incompréhensible à la première vision du film, c’est que le milieu de la Mafia ne se résume pas à un conflit ordinaire entre Bien et Mal, entre religion contraignante et liberté illimitée. Profondément attachés à leur famille et à leurs traditions, leur socle de vie qu’ils ont construits comme un cercle exclusif, Vito puis Michael sont prêts à sacrifier leur vie et surtout celle des autres pour sauver son unité. Mais ils comprennent petit à petit, sans réellement l’admettre, que ce mode de vie préside inévitablement à la destruction de l’intégrité familiale. Le meurtre de Santino par une famille rivale, puis celui du mari de Connie commandité par Michael lui-même sont les prémices au pire des actes de la tragédie, l’assassinat d’un homme par son propre frère. Mais c’est déjà une toute autre histoire…

RETOUR SUR LA TRILOGIE par Frédéric Bonnaud

La saga de Francis Ford Coppola n’a pas pris une ride. Peut-être parce qu’elle n’a jamais été conçue comme telle. A l’inverse de tant de faux « classiques » qui se mettent à sentir la poussière dès qu’ils ont reçu l’onction suprême, les trois films ont conservé intact leur pouvoir de fascination. D’abord parce qu’ils se répondent au lieu de se contenter de se suivre. Le Parrain III reste l’exemple unique d’un film réalisé plus de quinze ans après son prédécesseur, avec l’enregistrement surréel du vieillissement de ses comédiens et le changement complet du statut de son auteur qui épousait alors de façon troublante la déchéance de son principal personnage, Michael Corleone. Débutée comme un pari commercial gage d’une future liberté artistique, poursuivie dans l’attente d’une confirmation, achevée dans le doute et l’espoir d’une embellie, la trilogie de Coppola porte les stigmates de sa fabrication chaotique. C’est un monument dont il n’existera jamais aucune visite guidée, tant ses secrets ne seront jamais tout à fait livrés, tant ils resteront inépuisables et soumis à toutes les métamorphoses. Chaque spectateur s’y retrouvera toujours. Mais le reflet proposé sera à chaque fois différent, toujours à réinventer, à chaque vision nouvelle. C’est le propre de la grande œuvre. Les trois Parrain constituent une seule et même ville, une capitale mouvante qu’on peut arpenter en tous sens, au seul risque de s’y égarer en chemin, jusqu’à déboucher sur une place restée secrète. Le Parrain sera toujours plus fort et plus ample que sa légende, pourtant considérable, avec ses passages obligés avec la transformation physique de Brando, ses signes de reconnaissance avec la rengaine de Nino Rota et ses morceaux de bravoure comme la séquence du baptême. Il demeure l’inverse exact d’un film comme Autant en emporte le vent, parfait exemple du faux « classique » et de la vraie croûte, si inférieur à son mythe qu’il a fini par lui devenir totalement réductible. Avec le premier épisode, Coppola alors âgé de 33 ans, commence par trouver l’écriture adéquate, son phrasé propre. Fondée sur la présence théâtrale des comédiens, le soin maniaque mais nullement tapageur apporté aux décors et aux costumes et l’amplification subtilement graduée de solutions narratives déjà anciennes, le montage parallèle, l’exemple le plus évident, cette écriture violemment classique permet de surprendre tout en rassurant, de faire passer en douceur le rythme lent de l’ambition romanesque par le biais de brusques accélérations spectaculaires par le meurtre de Sonny, fauché à Penn et à Peckinpah. En fondant son système, c’est la notion de durée longue que Coppola commence par récupérer à son profit. Moins épique que Sergio Leone mais plus tard, avec Apocalypse now, et aussi ambitieux que lui…Il était une fois en Amérique peut être vu comme une synthèse idéale et décalée des trois Parrain, Coppola va ensuite s’attacher à faire fructifier son bien. Ce sera Le Parrain II ou comment la notion de temps vient remplacer celle de durée.

Du récit linéaire d’une ascension, on passe à un dispositif en miroirs. Dans son désir fou de rattraper le temps perdu qui a précédé la reconnaissance tardive entre son père et lui le fils préféré, Michael Corleone utilise la légende familiale comme un référent absolu. Il y puise son modèle de gouvernement. Sans se rendre compte que ce passé a tourné au sépia, qu’il n’est plus qu’une suite de vignettes, figées et dévitalisées par leurs récits successifs, inadéquates à éclairer le présent. C’est en voulant interpréter la vie de son père, en laissant planer sur lui cette ombre indéchiffrable, que Michael se transforme peu à peu en ogre. Jusqu’à se retrouver enfin seul avec son fantôme. Dans cette seconde partie, Coppola prend donc le risque de l’illustration. C’est déjà la tentation de l’enluminure qui, près de vingt ans plus tard, empêchera sa version de Dracula de se déployer pleinement. Mais ici, les fondus enchaînés entre les victoires du père et les erreurs du fils n’ont rien d’outré ni de décoratif. Ils résonnent comme la superbe traduction plastique d’un mouvement dialectique, comme l’empêchement mortifère des formidables capacités d’adaptation de Michael. Ils viennent réchauffer sans heurts l’impassibilité glacée d’un homme prisonnier d’un regard porté sur lui. En entreprenant Le Parrain III, sans enthousiasme puis avec l’ardeur de celui qui tient à faire le point, Coppola va saturer le temps diégétique de son propre échec, de ses propres remords, de son désir jamais rassasié d’expérimentations camouflées derrière la nécessité de se refaire une santé commerciale. Le Parrain III a l’énergie de la contradiction. Pour Coppola, il s’agit de clore la série tout en l’exacerbant, de compléter la figure tout en se refusant à en faire une somme. Ici, elle cesse d’être une toile de fond pour se muer en un véritable carburant fictionnel. Coppola revendique à visage découvert l’aspect opératique déjà omniprésent dans les deux épisodes précédents. Répétées au moins pour la troisième fois, toutes les scènes « obligatoires » avec la familles, les massacres, les trahisons et les vengeances qui en découlent, etc…sont traitées sur un mode digressif. Le baroque affleure sous le classicisme. Au lieu d’opter pour l’apaisement attendu, Coppola dynamite son édifice. Traversé par des courants contradictoires, Le Parrain III est d’une beauté explosive. Et son dernier plan résonne comme un ultime défi, comme le refus définitif de faire la scène attendue…

Vu de loin, une silhouette s’affaisse sur sa chaise, c’est tout et ça suffit pas de dernier soupir, pas de gros plan appuyé.

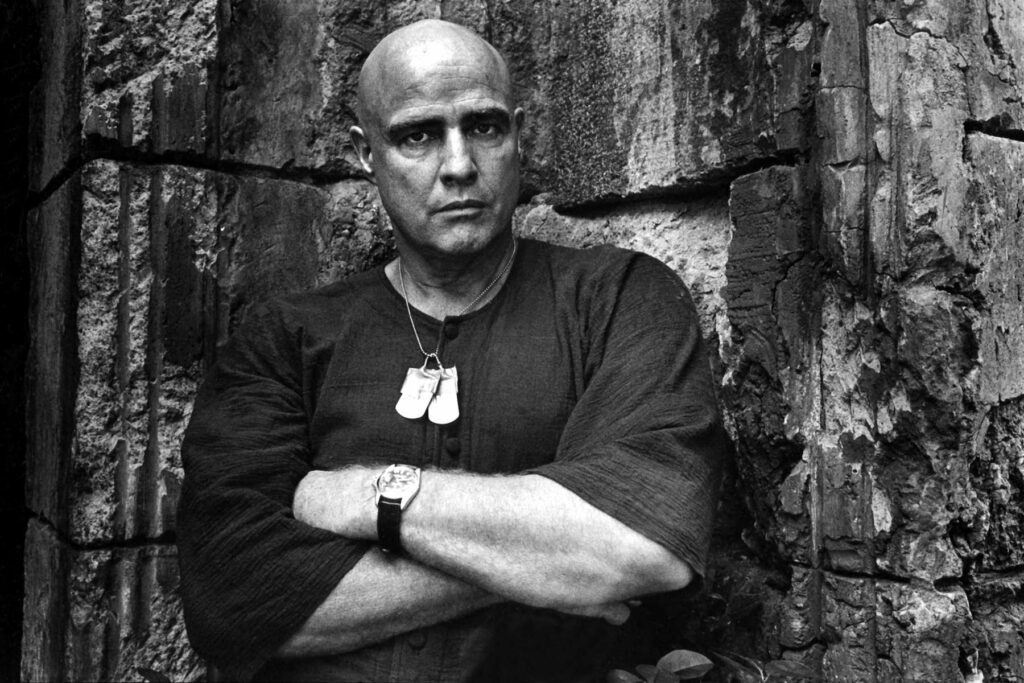

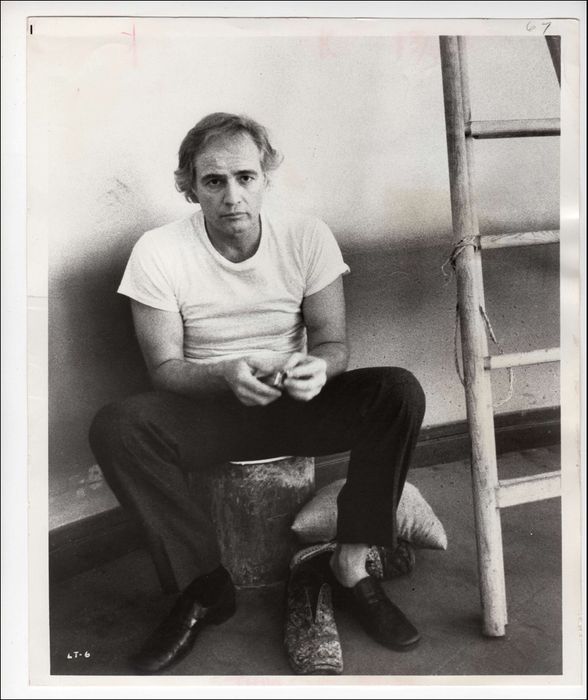

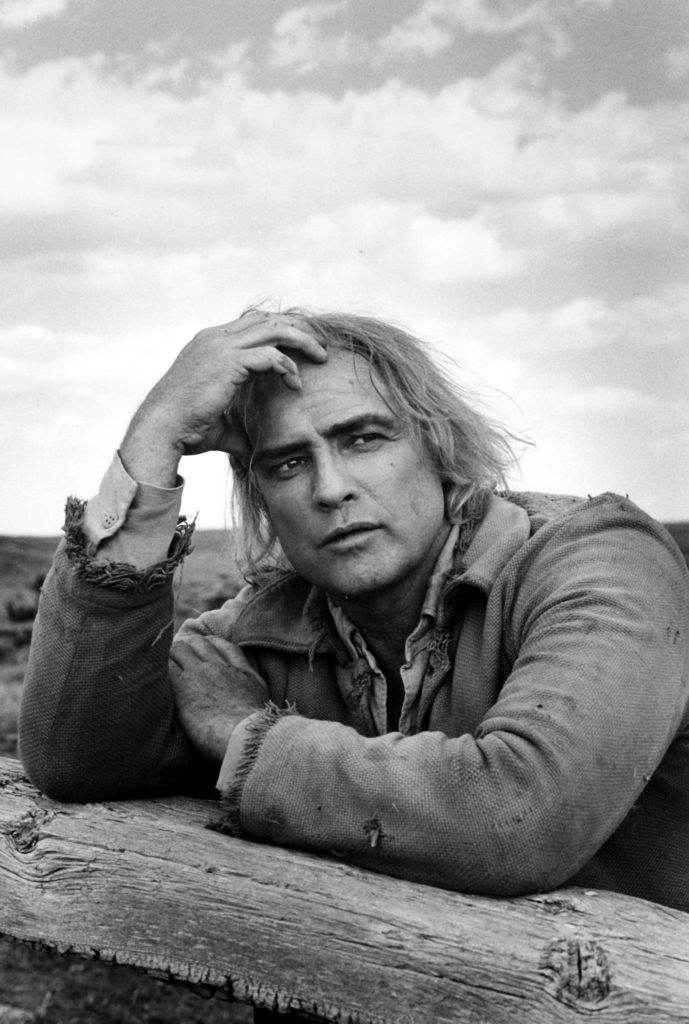

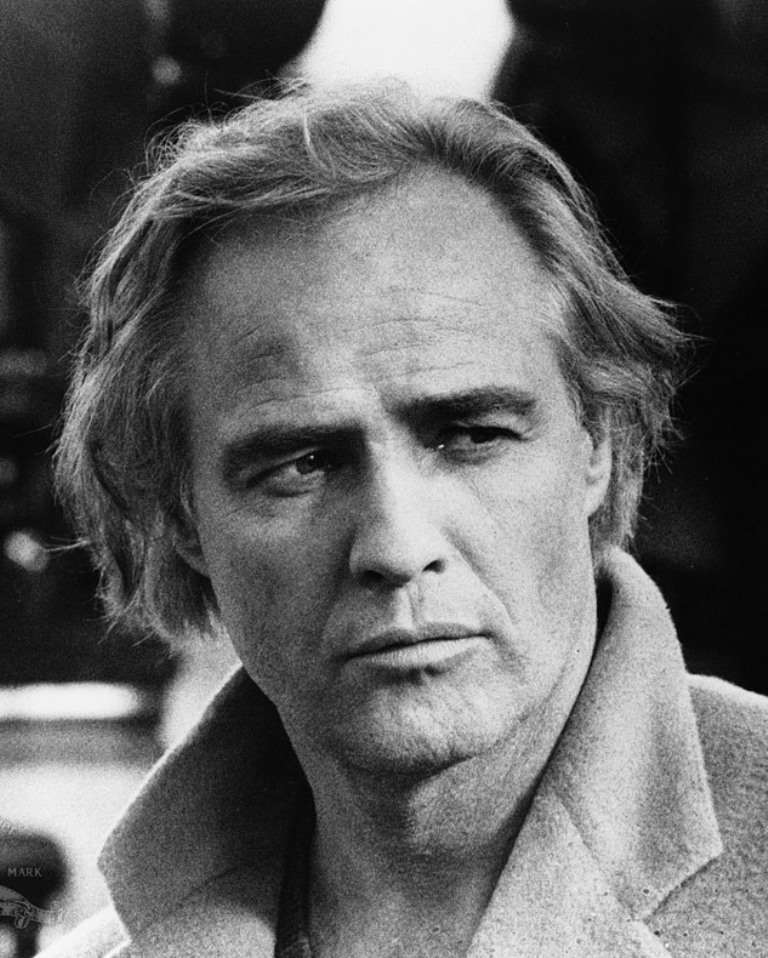

Marlon Brando 1924-2004

Il est jeune, il est beau et traverse la vie hollywoodienne tel un météorite mais au contraire de son rival et ami James Dean, il apprend à durer. Par le choix de ses réalisateurs et surtout de ses envies. Sur ses 40 films en 40 ans j’ai sélectionné ses 18 films les plus représentatifs. De son 2ème film au dernier 3 ans avant sa mort. C’est aussi une vraie de » Star » d’une époque Hollywoodienne révolue…14 enfants avec 3 adoptions et 7 femmes différentes, une bi-sexualité assumée, dans sa jeunesse l’amant de toutes les stars des années 50/60 et dans la deuxième moitié de sa vie, un engagement sans faille envers les Indiens d’Amérique du Nord d’abord jusqu’à refuser l’oscar du Meilleur acteur pour » The Godfather « et du Sud ensuite auprès du chef des Raoni. Un des premiers acteurs à Hollywood à incarner un rôle selon « La Méthode » de l’Actor’s studio. Le personnage est au-dessus de l’acteur, celui-ci se doit de se mettre au niveau du personnage et ne pas se laisser aller à des tics qui parasiteront le jeu. Ainsi il ne sur-joue pas, au contraire il « sous-joue ». Sa manière de parler en articulant mal, ses silences rendent ses personnages plus naturels, plus proches de la vie quotidienne. Progressivement il se concentre sur les émotions et les sentiments du personnage, puisant dans ses souvenirs et son vécu. Il a imposé à Hollywood ce type de jeu particulier allié à son physique avantageux et lui a permis de jouer dans des films, du navet aux chef-d’œuvre absolu.

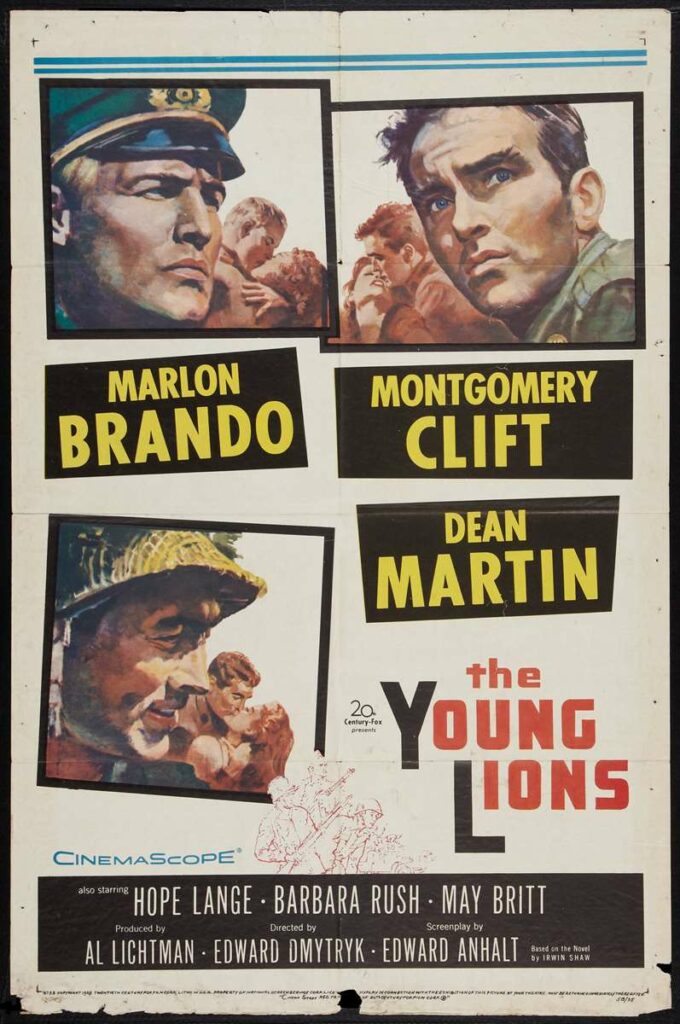

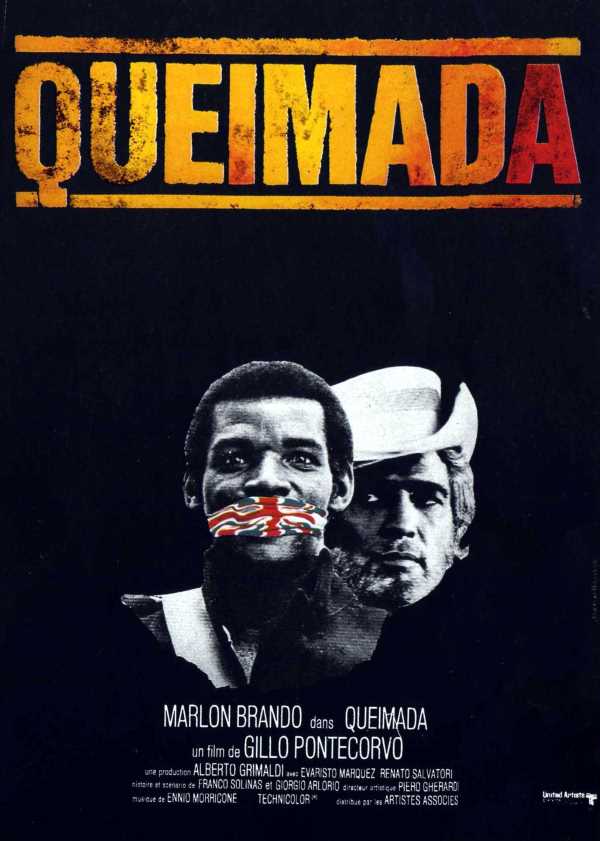

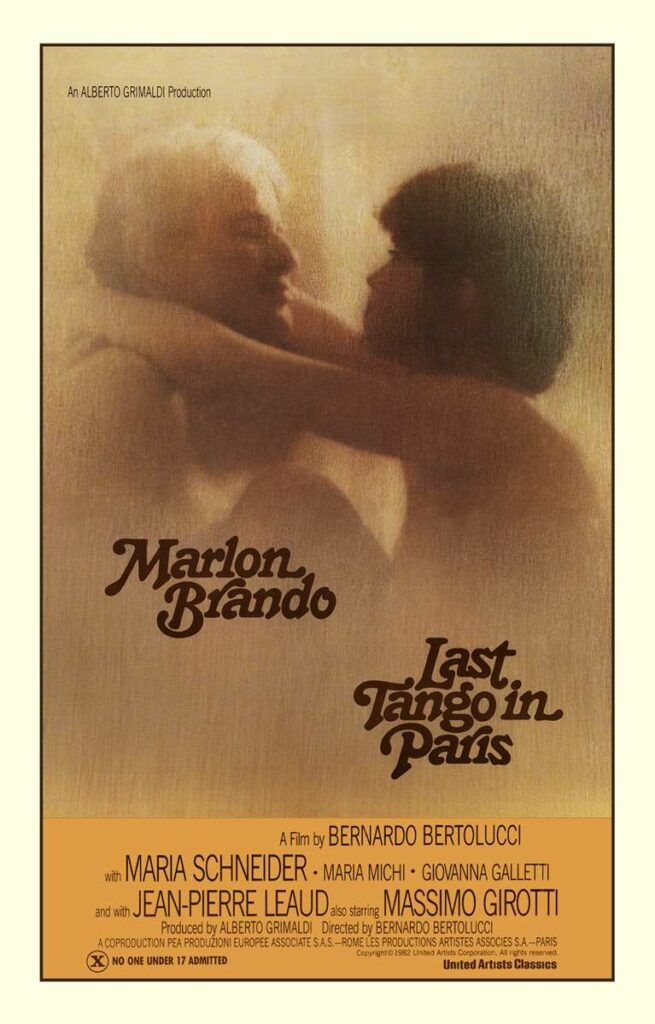

Filmographie sélective (sur 40 films)

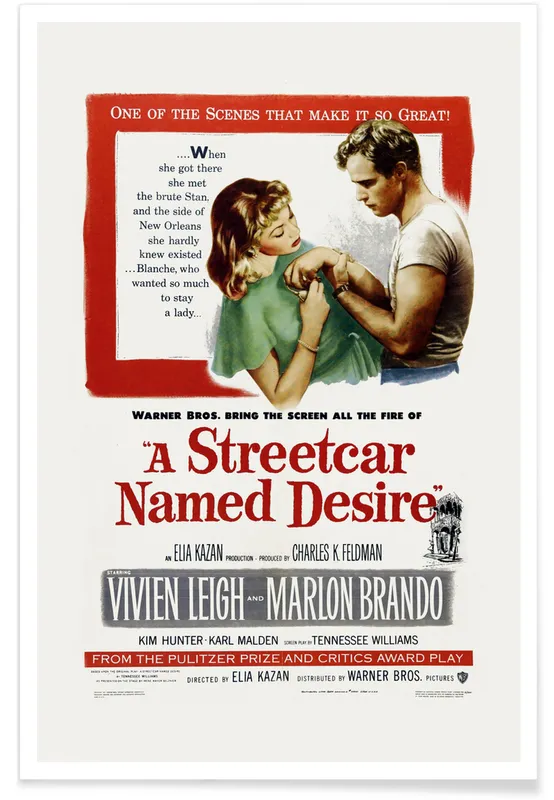

1951 – A Streetcar Named Desire d’Elia Kazan

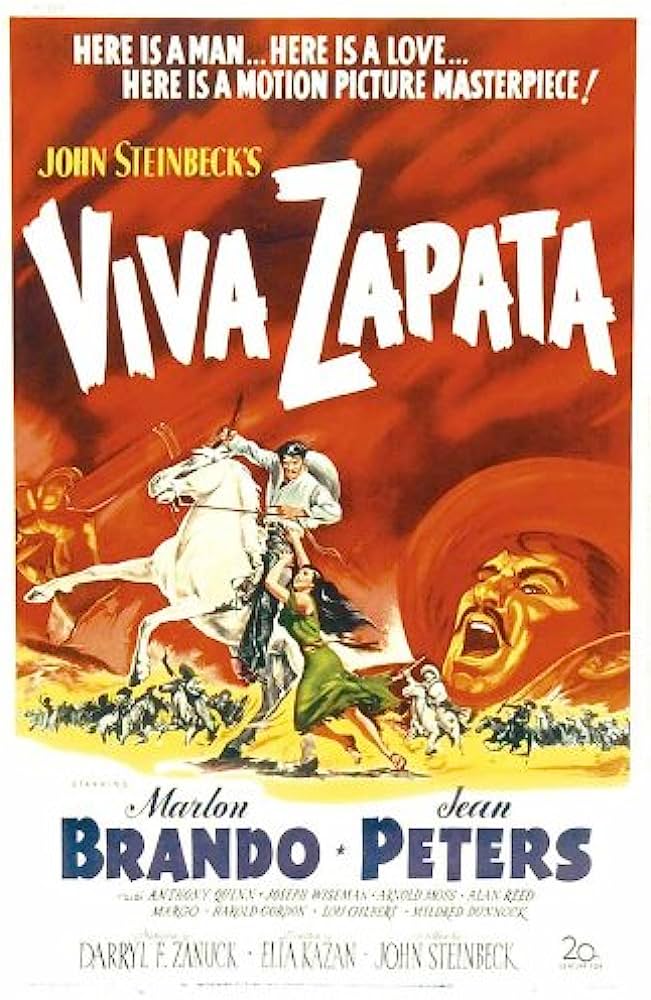

1952 – Viva Zapata ! d’Elia Kazan – Prix Acteur Cannes 52

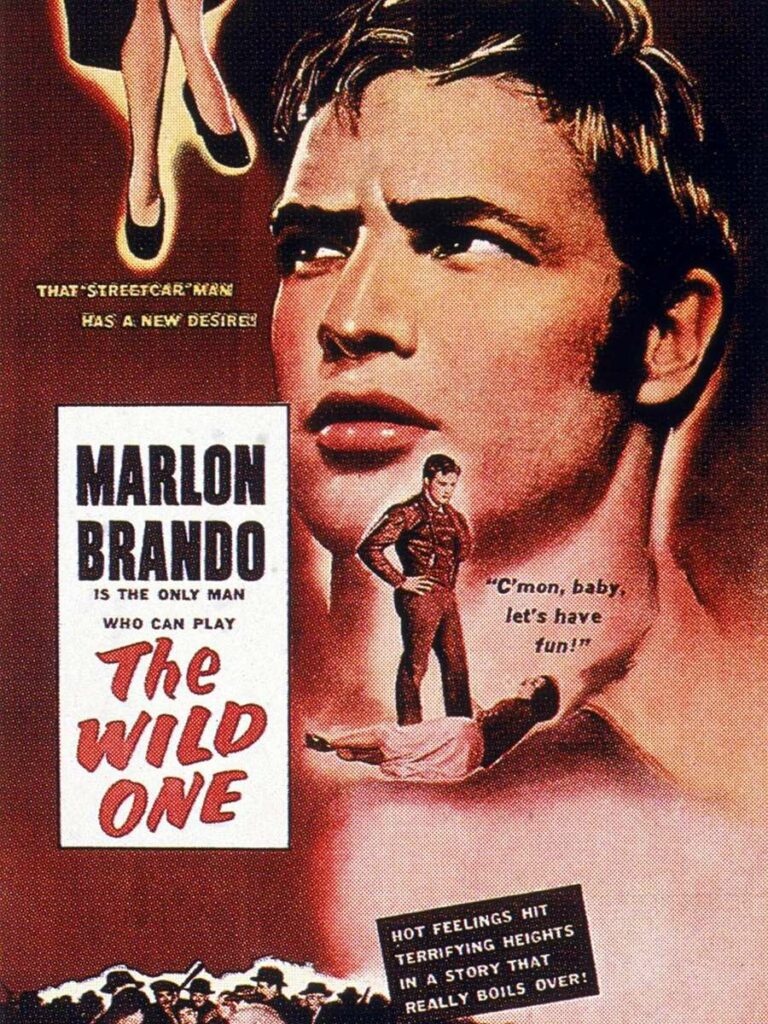

1953 – The Wild One de László Benedek

1953 – Jules César de Joseph Mankiewicz

1954 – On The Waterfront d’Elia Kazan

1959 – The Fugitive Kind de Sidney Lumet

1961 – One-Eyed Jacks de Marlon Brando

1962 – Mutiny on the Bounty de Lewis Milestone

1966 – The Chase d’Arthur Penn

1969 – Queimada de Gillo Pontecorvo

1972 – The Godfather de Francis F. Coppola – Oscar Best Actor

1972 – Ultimo tango a Parigi de Bernardo Bertolucci

1979 – Apocalypse Now de Francis Ford Coppola

1989 – A Dry White Season d’Euzhan Palcy

1997 – The Brave de Johnny Depp

2001 – The Score de Frank Oz