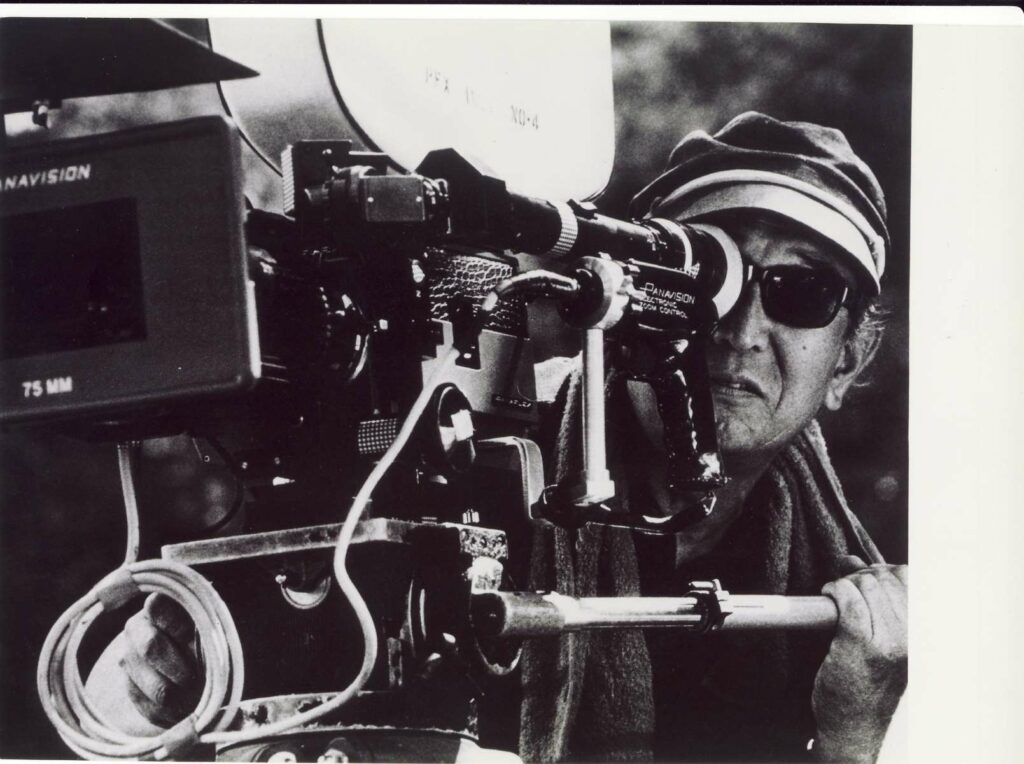

Kurosawa à 65 ans lorsqu’il filme son message d’humanité, depuis un univers rude et austère magnifié par ce petit homme respectueux des lois de la Terre. Film annonciateur du désordre que nous subissons 45 ans après…

Coupe Capitaine…! Coupe Capitaine…

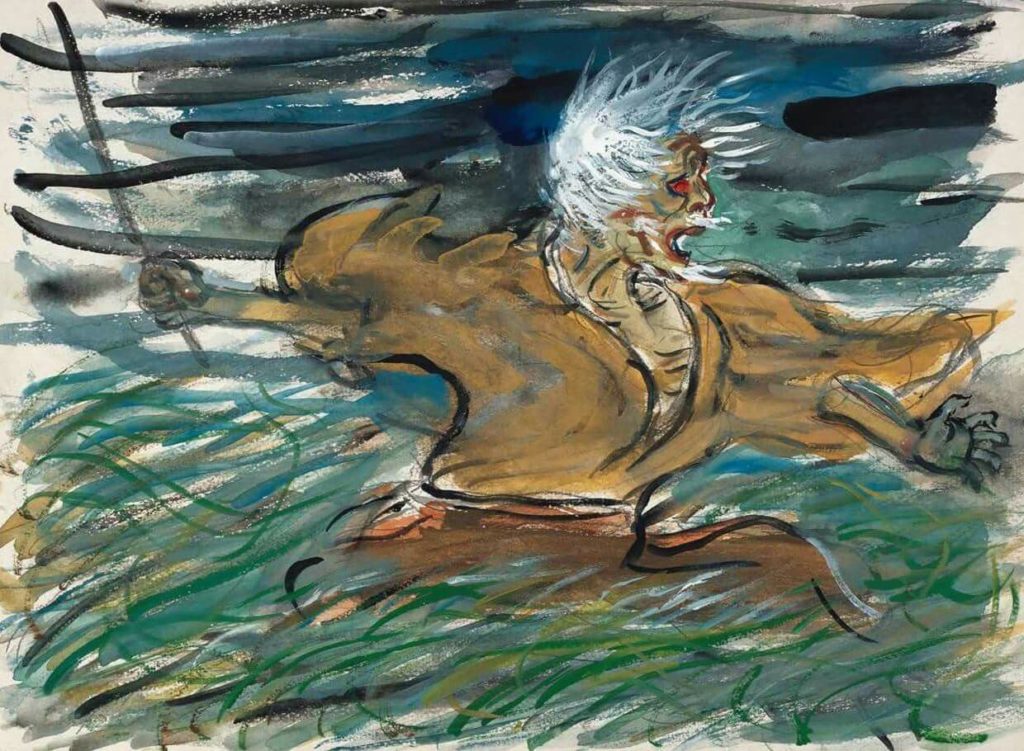

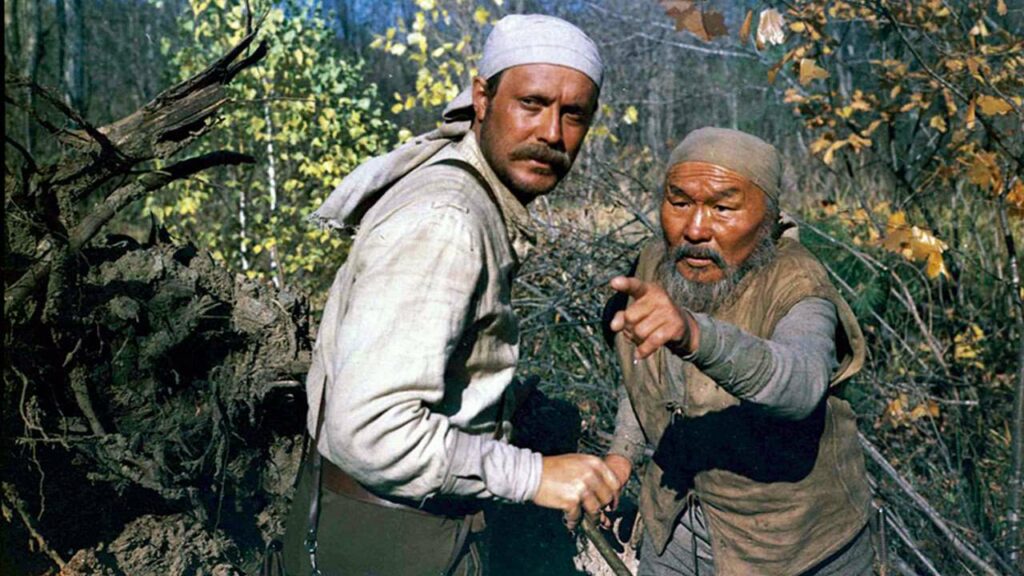

Les mots de Dersou résonnent encore en moi…Ils se sont tous les deux perdus dans la steppe, la nuit tombe, le vent glacial s’est levé…Jusqu’à l’épuisement ils coupent des longues herbes pour survivre dans cet igloo de paille…Souvenir intense d’une de mes scènes cultes dans l’histoire du cinéma.

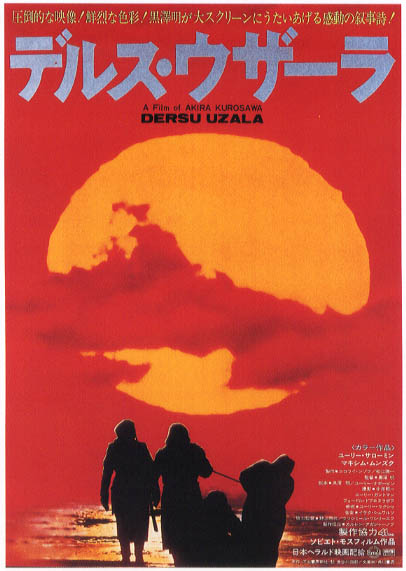

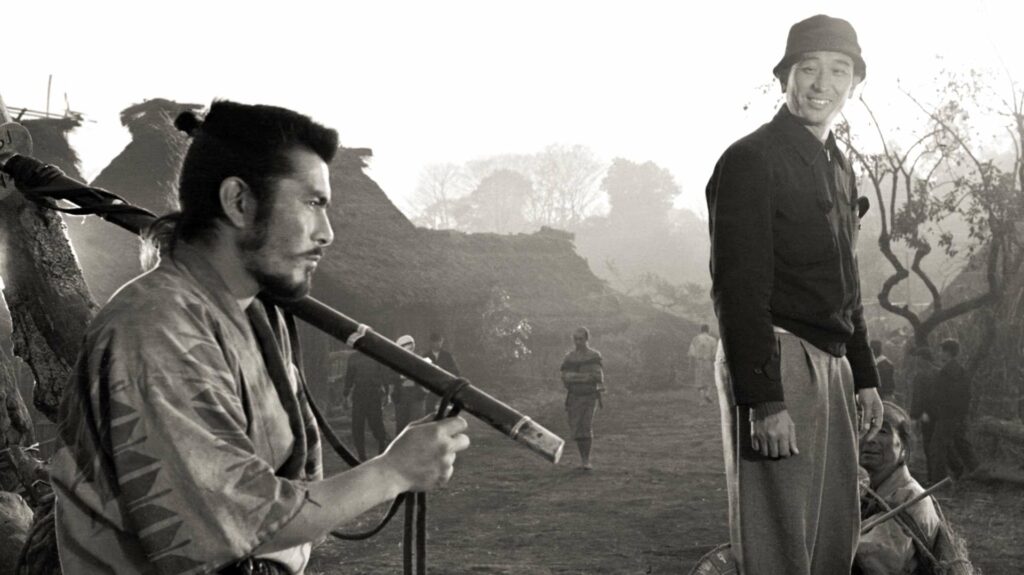

Film soviéto-japonais réalisé par Akira Kurosawa, sorti en 1975.

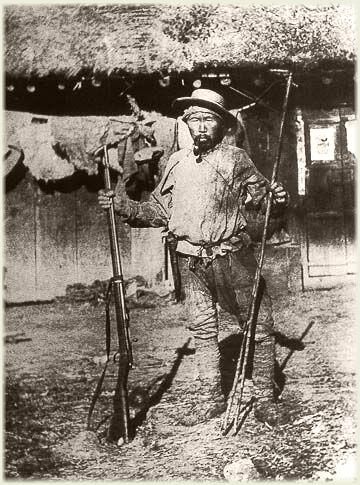

C’est en dehors de ses frontières que Kurosawa verra son film récompensé, par le grand prix à Moscou et par l’Oscar du meilleur film étranger et à l’étranger qu’il trouvera la plus grande partie de son public, ce qui, au vu de l’universalité du film n’est finalement que justice. Film d’après le livre autobiographique de Vladimir Arseniev, publié en 1921. Jeune topographe russe, chargé par l’armée impériale russe d’effectuer l’été 1902 et 1907, un relevé des terres inexplorées à la frontière chinoise il raconte sa très forte amitié avec Dersou chasseur golde de zibelines dans la taïga et pris par lui pour guider l’expédition. Laissez vous embarquer par les décors somptueux, la chaleur des bivouacs, l’extraordinaire lutte pour la survie au milieu du lac gelé, la photographie magistrale, le vent qui caresse les arbustes comme nulle part ailleurs, les plus beaux cadrages du monde et la magistrale interprétation de Youri Solomine et Maksim Mounzouk pour un premier film dans le rôle de Dersou Ouzala imposé par Kurosawa contre l’avis des producteurs.Au début de 1973, Kurosawa n’est franchement pas au meilleur moment de sa carrière. Treize mois plus tôt, excédé par l’accueil désastreux de son pourtant génial Dodes’kaden qui l’empêche de trouver des financements à de nouveaux projets et atteint dans sa santé, le cinéaste a même décidé de mettre fin à ses jours, s’entaillant les poignets et la gorge, heureusement en vain. C’est de l’étranger que vient la solution à ses problèmes, une habitude que « l’Empereur », de moins en moins en odeur de sainteté sur son île, finira par accepter, puisque derrière ses prochaines œuvres, on trouvera l’aide de George Lucas et Francis Ford Coppola sur Kagemusha, du français Serge Siberman pour Ran ou encore de Steven Spielberg avec Rêves. Trop ambitieux, pas toujours bien reçus, ses projets ne se font plus alors sans aide internationale. A ce moment là, ce sont les Russes et la Mosfilm qui veulent travailler avec le plus grand cinéaste en activité. Pendant un an et demi, Kurosawa travaille sur le projet, dans des conditions climatiques extrêmes, comme à son habitude. Pour son second film en couleur, il utilise au mieux les avantages de la pellicule russe, si souvent décriée à tort, dans un 70 mm somptueux qui magnifie encore la taïga, véritable sujet du récit. Exploiter l’adversité que réserve dame nature aux intrépides aventuriers pensant amadouer le sol de contrées qui leur sont inhospitalières, pour construire l’attachement réciproque qui se construit entre deux esprits destinés à entrer en phase, c’est toute la réussite du film. En contant cette belle amitié née du crépitement d’un feu de bois qui se cristallise à mesure que les deux personnages bravent ensemble les obstacles que la taïga leur réserve, Akira Kurosawa évite toute situation forcée. Il pare ainsi son film d’un réalisme incontestable, la voie dorée pour toucher de plein fouet le petit cœur d’un spectateur qui trouve sa fréquence de résonnance lorsqu’un simple lit de roseaux se joue de façon astucieuse d’une tempête de neige porteuse de mort. Armé de son imparable sens de la mise en scène, de son œil affuté, Kurosawa n’hésite pas à braver neige et vent violent pour mériter les éprouvantes séquences que comportent son ode à l’amitié véritable. Sa quête constante de l’image vérité s’associe à un travail sur le son absolument stupéfiant, l’oreille est à l’affût d’une branche qui craque, d’un animal qui rôde dans la pénombre, l’effet est saisissant, rarement on se sera senti aussi immergé dans une nature inquiétante.

Ces deux êtres par leur ouverture d’esprit, s’aiment comme des frères, au point de ne plus vouloir se quitter, au point surtout de se comprendre si bien que la parole devient optionnelle quand il s’agit de supporter l’autre au moment où il vacille. Quand Dersou doute, qu’Arseniev sombre sous le poids du froid, seuls les actes, qu’ils soient moteurs, salvateurs ou simplement empathiques, comptent. Si Kurosawa prône une vie proche de la nature, il nuance en illustrant le prix que fait payer la nature à ceux qui l’ont choisie comme foyer. Une fois abandonnés par leur bonne santé, pèse sur ces derniers, le lourd tribu qui frappe quiconque pense pouvoir courber la nature à ses aptitudes.

EXTRAORDINAIRE RENCONTRE !

Lorsque qu’Akira Kurosawa débute le tournage de Dersou Ouzala, il s’agit de son premier film hors du Japon. Le premier, également, dans une autre langue que le japonais et avec des acteurs non japonais. Si la Russie ne lui est pas étrangère avec Les Bas-fonds – 1957, il rencontre un nouvel espace. Un espace avec lequel il va devoir apprendre à communiquer. Il a d’ailleurs « choisi » de quitter le Japon car Barberousse a été un échec foudroyant en 1965. Kurosawa a dès lors d’importantes difficultés pour convaincre la Toho, qui lui refuse des scénarios. Il se tourne vers les États-Unis, sans succès mais George Lucas, Francis Ford Coppola ou encore Martin Scorsese viendront à sa rescousse des années plus tard. Début 1970, il crée une coopérative de production avec ses amis cinéastes Kon Ichikawa, Keisuke Kinoshita, Masaki Kobayashi Les Quatre cavaliers dont Dodes’kaden sera le premier projet. Un échec de plus. Kurosawa intentera même à sa vie en 1971. De 1965 à 1980, il ne réalisera que quatre films. L’’Oscar du meilleur film étranger 1976 pour Dersou Ouzala rappellera à tous que le réalisateur fait toujours partie des plus grands.

Ici, l’explorateur-géographe Vladimir Arseniev est envoyé sur les bords de l’Oussourri pour cartographier cet espace encore inconnu. Son œil est sûr, voit large mais dans cette zone immense il ne voit rien. Il est comme le spectateur, il découvre l’immensité du territoire. C’est sa voix qui nous guide au travers du film et c’est l’écriture et la photographie qui lui permettent d’avancer. S’il se perd, il recompose à rebours son chemin. C’est presque pour lui un plaisir de se perdre, puisque cela lui permet finalement d’avancer dans sa découverte, dans sa cartographie de l’inconnu. Lorsqu’il rencontre Dersou, il comprend vite son erreur, il n’existe pour lui qu’un seul espace, celui de la géométrie. Serge Daney, dans les Cahiers du Cinéma à l’époque de la sortie du film, notait qu’Arseniev était « voué à la ligne droite ». Dersou, lui, est un chasseur, son œil est différent. C’est un « lecteur » de la nature…Si les oiseaux chantent, c’est qu’il va arrêter de pleuvoir…Il n’est pas relayé par des instruments scientifiques, il est condamné au détour. Entre lui et Arseniev, deux conceptions différentes du monde s’affrontent. Daney encore…Arseniev, c’est l’appel du hors-champ et Dersou le creusement de ce champ, comme on creuse pour trouver un trésor. Arseniev c’est la fameuse et fumeuse communion imaginaire avec la Nature, Dersou c’est l’échange symbolique incessant avec l’environnement. L’environnement n’est pas la Nature…Lors de la première scène de séparation des deux hommes, sur des rails qui achève la première partie, Arseniev et ses hommes continuent leur chemin en ligne droite. Dersou ne peut pas rester avec eux. Il n’avance pas en ligne droite. Il quitte le chemin tracé pour retourner dans la nature.

Dersou devient rapidement essentiel à Arseniev. Dans la première partie du long métrage, c’est lui qui semble avoir le dessus. C’est lui qui guide, c’est son regard qui fait foi. L’espace des deux hommes tient ensemble sans se confondre totalement. Au cours de l’incroyable exploration du lac, Arseniev ignore les appréhensions de Dersou et s’avance inconsidérément au cœur des étendues glacées. Il avance tout droit, fidèle à son regard. Sauf qu’il n’a pas prévu, pas pensé, que cette surface subissait des changements incessants, qu’il ne pouvait la cartographier de manière exacte. Il est pris au piège de son propre regard. Il impose un détour aux deux hommes. C’est Dersou, imposant son regard, sa conception du monde, qui va sauver les deux explorateurs. Il va transformer l’instrument de contemplation d’Arseniev son trépied en objet utile, il l’utilise comme un bâton de chasseur pour les protéger. Dersou a inversé, pour Daney…l’usage de l’appareil photographique, il le tourne vers l’intérieur, il en fait la chambre noire d’un espace autre, lieu de survie et d’une sorte de renaissance. La voix d’Arseniev permet au spectateur de s’identifier, de se placer dans l’émotion. Que l’homme est petit face à la nature. Kurosawa nous délivre alors peut-être l’un des plus beaux plans de sa filmographie..A droite la Lune, à gauche le Soleil, au milieu et de dos, Arseniev et Dersou puis entre Arseniev et la Lune, à gauche, confronté à l’immensité, le trépied…Les personnages, quand bien même ils partageraient un même espace, ne peuvent s’unifier…Dans Vivre en 1952, le vieux Watanabe, se sachant sur le point de mourir, décidait finalement de consacrer les derniers moments de sa vie à la construction d’un parc pour enfants au cœur de la ville. Dans Sanjuro, Toshirô Mifune, seul contre tous, glisse dans des espaces différents de ceux de ses ennemis, n’est ainsi jamais touché, aérien et gracieux tel un danseur dans un ballet.

Arseniev cherche à faire rentrer le hors-champ dans le champ, il cherche à l’effacer. Dersou, comme le précisait Daney, creuse, lui, le champ. Kurosawa se garde bien de choisir entre les deux hommes. C’est peut-être là toute la maestria du film. On a dit que les deux personnages partageaient le même espace mais pas le même champ. Jamais, ou presque, Kurosawa ne décide d’utiliser le champ / contre-champ pour qu’Arseniev et Dersou soient face à face. Daney dénombre trois moments où le réalisateur japonais nous offre un plan subjectif…

Arseniev prend Dersou en photo…L’appareil photographique prend une sorte de revanche. Revanche de la ligne droite et de la pose. À partir de là, Dersou va commencer à y voir moins…

Rencontre avec le tigre….Dersou tire, le tigre s’enfuit. À partir de là, Dersou perd toute confiance en lui…

L’épreuve du tir au gant….Dersou rate la cible en ligne droite…Lui qui avait épaté les soldats en faisant mouche au premier coup sur une cible plus petite et mouvante.

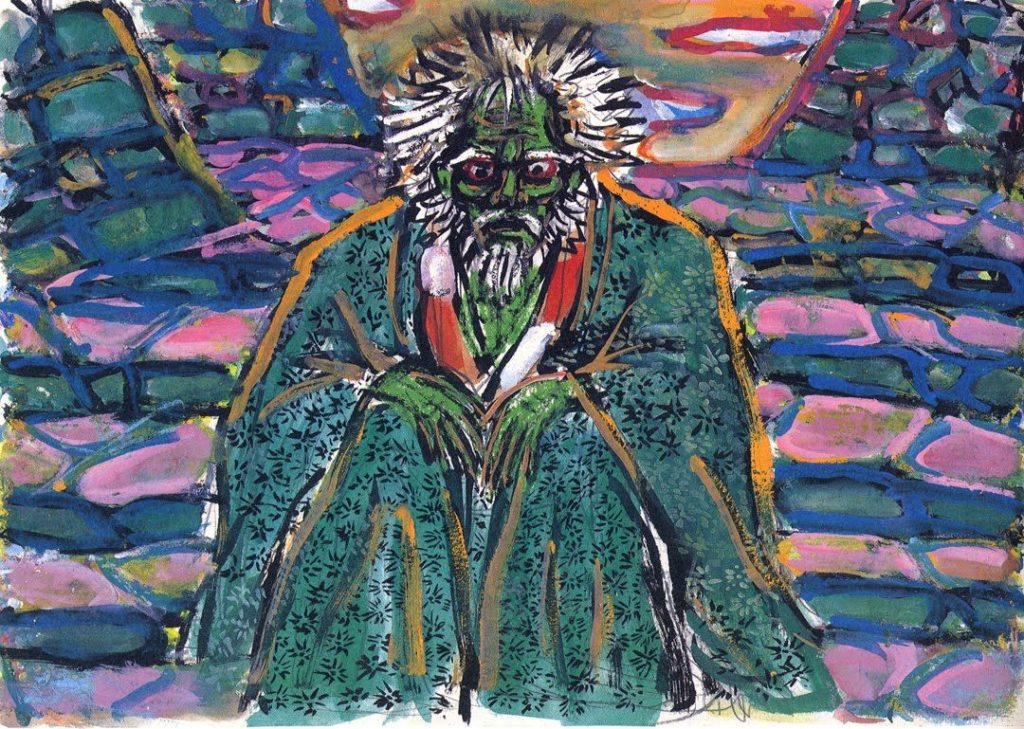

Le face-à-face est fatal à Dersou. À partir de ce moment-là, il va décliner. Lui le chasseur ne peut plus chasser, il ne voit plus. C’est presque comme si son regard d’homme de la nature sauvage lui avait été volé par l’appareil photographique du monde civilisé. Kurosawa se refuse alors à verser dans des écueils qui amèneraient l’homme civilisé à sacrifier le sauvage ou à culpabiliser le civilisé qui extrait le sauvage de son habitat. Dersou, se sachant maintenant condamné, demande à Arseniev de le sauver, de lui faire quitter la Taïga qu’il ne peut plus affronter. Mais Arseniev est un Occidental, prisonnier de sa culture qui cannibalise tout ce qu’elle touche. Plein de bonne volonté, presque involontairement, il va transformer Dersou en petit ours captif jouant avec son jeune fils. Lui, que les soldats au début du film avaient pris pour un ours sauvage et dangereux. Dans le dernier plan du film, qui a d’abord commencé avec un Arseniev revenant dans une Taïga transformée qui a changé de champ et sur laquelle son regard a aussi changé, l’explorateur vient rendre hommage à son vieil ami Dersou, Arseniev se trouve devant la tombe du chasseur. Sur cette tombe, il ancre le bâton à deux pointes de Dersou. Les deux hommes partagent toujours le même espace, mais resteront maintenant à jamais séparés. Arseniev à gauche, Dersou à droite, le bâton-trépied au milieu.

AKIRA KUROSAWA 23/03/1910 – 06/09/1998 Tokyo

50 ANS DE CINEMA ET 32 FILMS

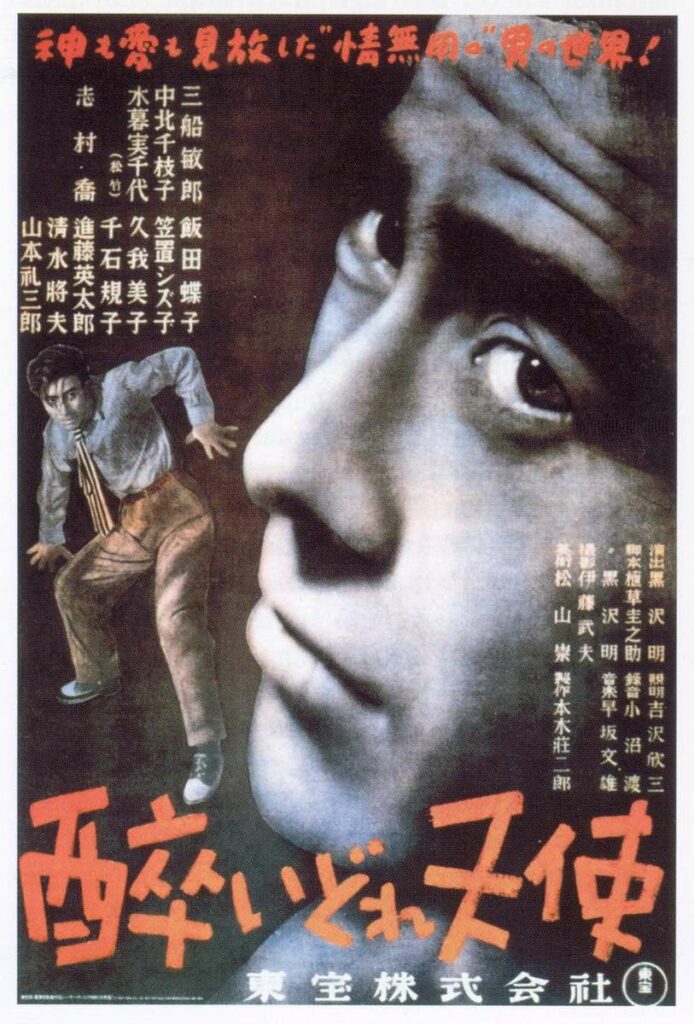

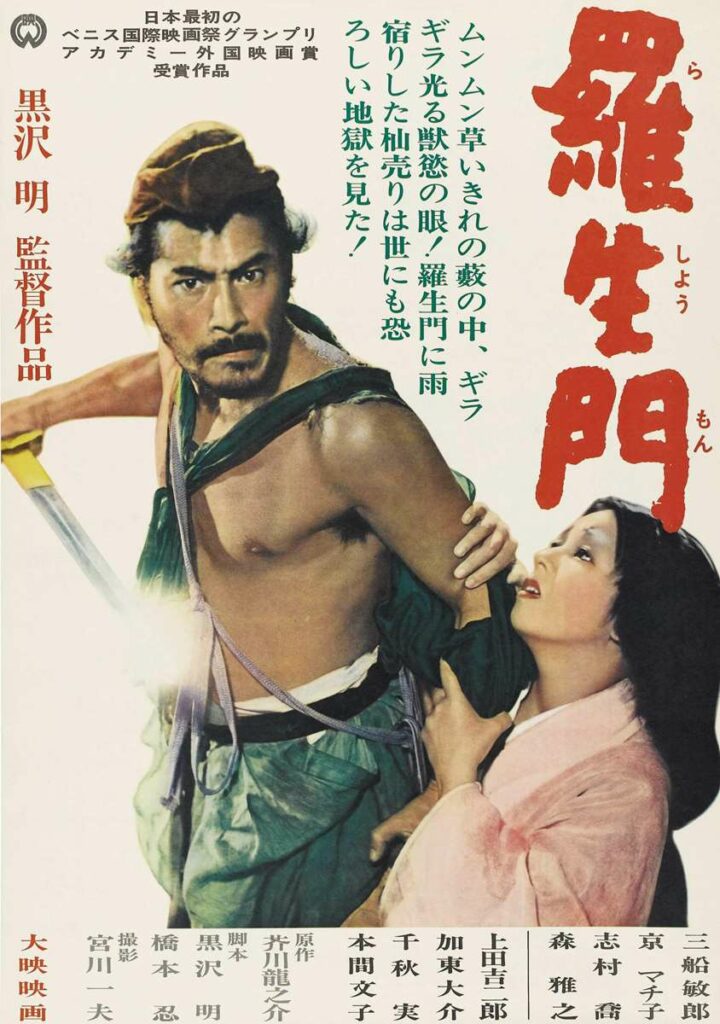

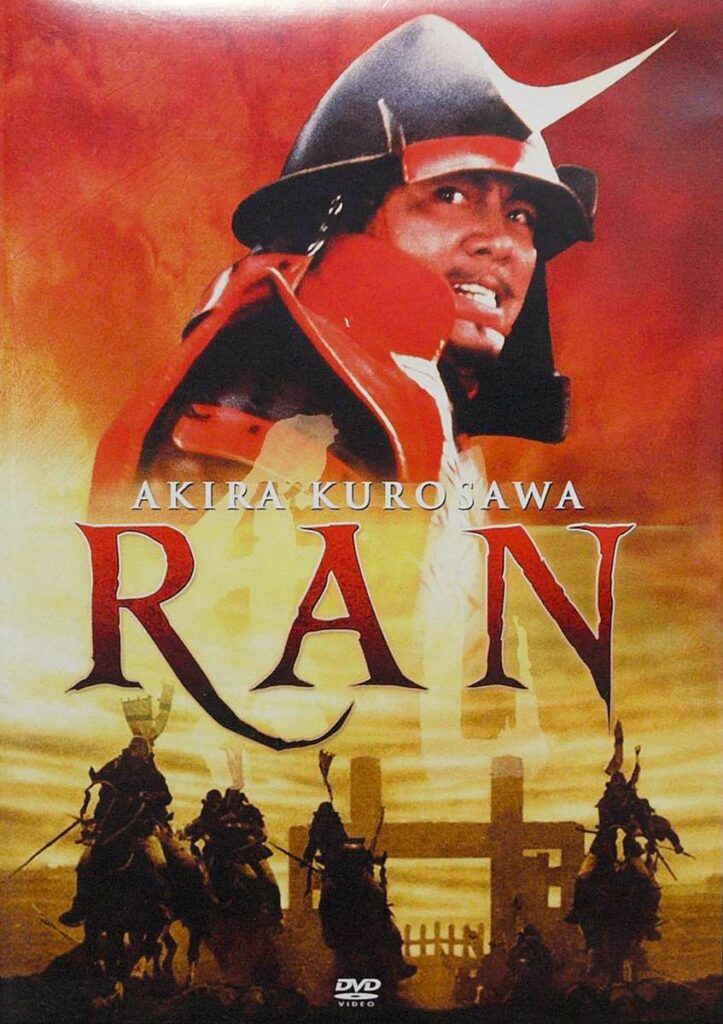

Réalisateur, producteur, scénariste japonais. Le cinéaste le plus célèbre et le plus influent de l’histoire. En 57 ans de carrière, il réalise plus de trente films. L’ANGE IVRE sort en 1948 acclamé par la critique, affirmant la réputation de Kurosawa. Avec RASHOMON il reçoit en 1951 le Lion d’or de la Mostra de Venise qui ouvre l’Occident au cinéma japonais. 1950-1960 Kurosawa tourne au rythme d’un film par an, dont VIVRE-1952, LES 7 SAMOURAI-1954 et LE GARDE DU CORPS-1961. KAGEMUSHA-1981 Palme d’or et RAN-1986 qu’il considère comme son film le plus accomplit, Kurosawa est au sommet de son art reconnu par tous et source d’inspiration pour une nouvelle génération de cinéastes qui vont porter un souffle novateur sur le cinéma à partir des années 70. En 1990, il reçoit l’Oscar d’honneur pour toute sa carrière. 1999, il est nommé à titre posthume « Asiatique du siècle » dans la catégorie « Arts, Littérature, et Culture » présenté comme « l’une des cinq personnes ayant le plus contribué à l’épanouissement de l’Asie durant les 100 dernières années ».

Le cinéma de Kurosawa est un cinéma épique, héroïque, dont les films sont emmenés par un héros unique dont les actes et le destin comptent plus que sa propre vie. L’émergence chez Kurosawa de ce héros unique coïncide avec la période d’après-guerre et l’objectif de l’occupation du Japon par les États-Unis de remplacer le féodalisme japonais par l’individualisme. L’évolution politique du pays n’est pas sans déplaire au cinéaste, qui cherche alors à développer son propre style cinématographique.

Kurosawa répétait que le scénario était le fondement absolu d’un film. Avec ses scénaristes loin du monde extérieur Kurosawa choisit la meilleure version…Afin que chaque contributeur puisse se mettre en valeur. Pour Les Sept Samouraïs, il écrit six cahiers avec les biographies détaillées des samouraïs…Leur manière de marcher, de parler, de se comporter, et même leur façon de lacer leurs chaussures. Pour les 101 personnages de paysans du film, il crée un registre de 23 familles et demande aux acteurs de vivre et travailler dans le cadre de ces « familles » pour toute la durée du tournage.

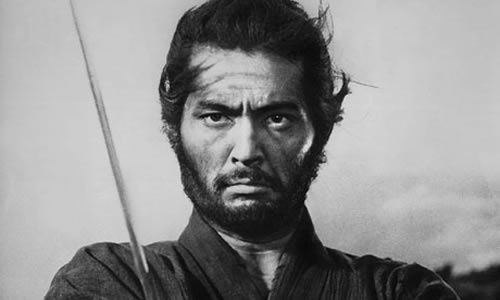

Toshirō Mifune tournera au total seize films avec Akira Kurosawa.

Paroles de réalisateur…

Kurosawa fait remarquer qu’il tourne un film dans l’unique but d’avoir de la matière pour le montage, il s’agit pour lui de la partie la plus importante et artistiquement la plus intéressante dans la production d’un film. L’équipe créative de Kurosawa considère le montage comme le plus grand talent du cinéaste…Nous pensons qu’il est le meilleur réalisateur, scénariste du Japon, et le meilleur monteur du monde. Il pouvait se remémorer précisément chaque prise, et si, dans la salle de montage ont lui tendait la mauvaise prise d’une scène, il le remarquait immédiatement. Kurosawa avait pour habitude de monter ses films de façon quotidienne, au fur et à mesure. Cette méthode l’aida beaucoup dans son travail lorsqu’il commença à utiliser plusieurs caméras simultanément et se retrouva avec une quantité importante de rushes à assembler…J’ai toujours monté le soir si nous avions une quantité suffisante d’images dans la boîte. Après avoir visionné les prises, je vais généralement dans la salle de montage et je travaille. La postproduction pouvait être très courte. L’avant-première de YOJIMBO se passe le 20 avril 1961, soit quatre jours seulement après la fin du tournage le 16 avril.

Depuis que le film muet donna naissance au film parlant, le son a interféré avec l’image et en même temps ce flot de son est devenu presque entièrement dépourvu de sens. C’est pourquoi le metteur en scène doit apporter tous ses soins à ce que le film soit la plus efficace combinaison possible de l’image avec le son. Le son de cinéma n’est jamais seulement un accompagnement de l’image, jamais seulement ce que la machine à son a pris en même temps que vous tourniez la scène. Le son digne de ce nom ne s’additionne pas simplement à l’image, il la multiplie…

Un film est la synthèse des images et du son. Le moment le plus excitant, celui où je frissonne, c’est le moment où j’ajoute le son. Avant de choisir le son, je calcule, j’imagine l’effet que produira la scène avec tel ou tel son. Je m’attends donc à un certain effet. Mais il arrive que le son, dépassant toutes mes prévisions, décuple l’effet d’une scène. À ce moment-là, oui je frissonne…J’attache une grande importance aux sons les plus courants de la vie. Oui je suis très difficile pour le son. Le son concret, pour moi, c’est, par exemple, un disque qui passe dans un café, en tout cas le son exact. Dans Barberousse, quand la petite fille est malade, on entend le bruit du passage du veilleur de nuit qui fait sa ronde contre l’incendie. Le bruit s’approche, puis s’éloigne. Voilà ce que j’appelle le son concret. Dans la dernière scène d’Entre le ciel et l’enfer, on entend une émission de radio de minuit. Dans Chien enragé, quand Shimura est blessé, on entend un disque, La paloma, je crois. Dans L’Ange ivre, quand Mifune se promène dans la rue, on entend le coucou.

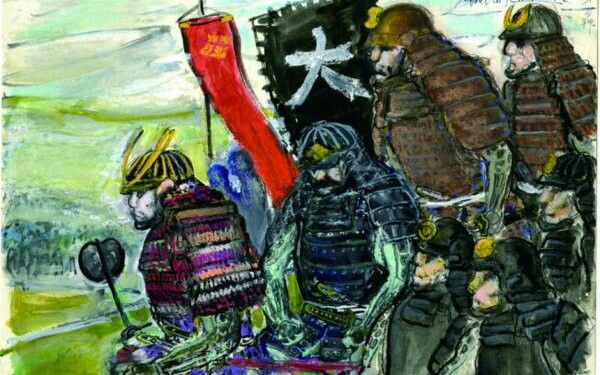

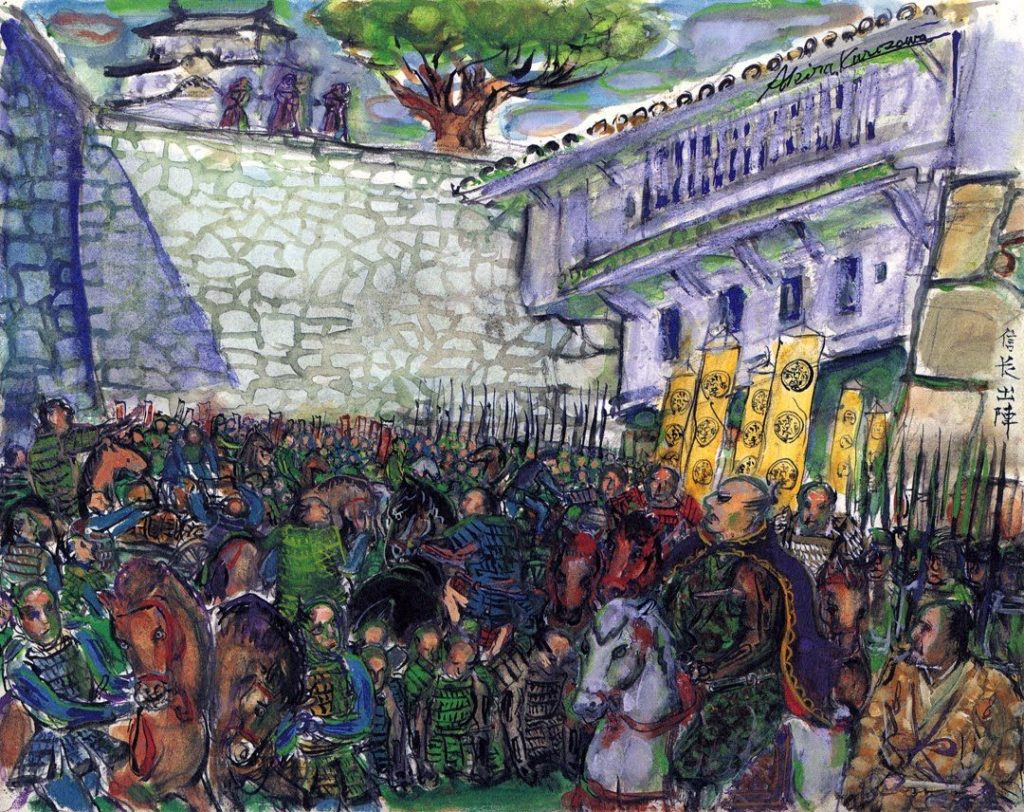

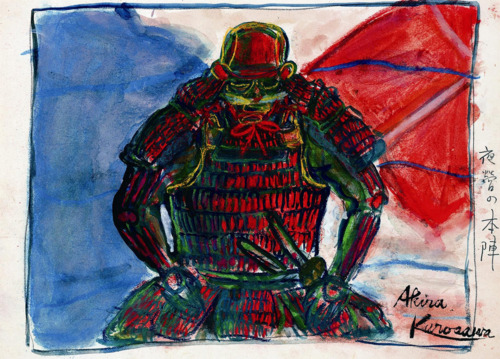

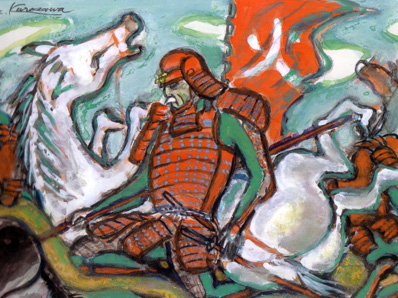

Akira Kurosawa a réalisé de nombreux storyboards pour ses films. Ces dessins préparatoires, plus de 2000, frappent par leur sens de l’expression, des émotions, des lumières, des costumes. Ces dessins sont considérés comme des œuvres d’art à part entière accessibles y compris à ceux qui ne connaissent pas ses films et sont régulièrement exposés.