Pourquoi on n’a pas préféré rester dans sa chambre à bouquiner. Le cinéma a une fonction pédagogique. Pendant près d’un siècle, le cinéma a été un vecteur d’information sur le monde. Pour des gens comme moi, ça a été essentiel. Quand se pose la question de mettre en route un film, je pense toujours à un film « réaliste », j’ai besoin de la réalité pour passer à côté…A priori, c’est ce qui m’intéresse, trouver des métaphores pour parler du réel. C’est vrai que ce point de vue n’est pas généralisé. Je suis toujours surpris de voir qu’aujourd’hui dans beaucoup de films, ce que font les gens pour gagner leur vie est passé sous silence. On ne sait pas comment ils vivent. C’est quelque chose qui me gêne énormément, parce que, sans vouloir faire dans le déterminisme à deux balles, il est évident que ce qu’on fait dans la vie, comment on se rend à son travail…Tout ça fait qu’on va baiser d’une certaine façon, qu’on va s’adresser à son prochain, à son amoureuse d’une certaine façon…Et ça, ça m’intéresse beaucoup. Si vous regardez du côté du cinéma italien, la comédie a toujours été ancrée dans le social. C’est ce qui en fait un genre formidable. JACQUES AUDIARD

J’aime son cinéma, j’aime tout ses films. Le plus fort UN PROPHETE que vous retrouvez dans ma sélection de MES PLUS GRANDS FILMS. J’aime De battre…pour son énergie et un Romain Duris dans une forme exceptionnelle. Il se trouve que l’analyse que vous lirez à suivre n’est pas aussi enthousiaste. Certainement que les arguments avancés sont les raisons des réticences, mais c’est pour moi autant d’arguments pour suivre la carrière de réalisateur de Jacques Audiard qui amène au cinéma Français un véritable souffle. A lire un très long entretien qui vous permettra de mieux le connaître. JP

VIRTUOSE ? par Raphaël Lefèvre

Jacques Audiard veut à tout prix œuvrer avec originalité au cœur du cinéma français, c’est ce que rend évident son film traversé par les contradictions. Le scénario recherche l’inventif, la séduction à tout prix avec des personnages attachants, des événements inattendus entre violence et tendresse. La mise en scène cherche à séduire, et s’occupe à emballer ça avec style. Lla réelle tension que le film parvient à faire ressentir par moments se dégonfle inexorablement, telle une baudruche. Suivant les traces de son père, Tom trempe dans des magouilles immobilières aboutissant souvent à des affrontements violents. Rencontrant un jour l’ancien imprésario de feue sa mère, pianiste de concert, il décide de se remettre au piano avec l’aide d’un jeune vietnamienne ne parlant pas un mot de français. L’amateur d’électro s’immerge dans Bach, le promoteur véreux néglige son boulot, le fils cherche sa place face à son père, le tchatcheur expérimente la barrière des langues, et bien sûr le petit dur dragueur découvre la sensibilité et l’amour. Sauf que…Le passé nous rattrape toujours. Remake de Mélodie pour un tueur, le film propose un pendant contemporain à la violence sèche des séries B des années 1960-70. À la simplicité brutale empreinte de maniérisme que cultivaient ces dernières, Audiard substitue une esthétique dans l’air du temps, efficace, séduisante avec caméra à l’épaule, fuyante, à la fois fluide et confuse, montage rapide, univers sonore chiadé, électro pulsative ou planante… Le tout assorti d’une double ambition de recyclage cinéphilique (le Scorsese première période n’est pas loin, Audiard père non plus) et de réalisme (le milieu immobilier remplace la mafia). Il en résulte une œuvre forcément hybride. De cette hybridité, elle pourrait faire sa force. Mais elle se retrouve plutôt le cul entre deux chaises. Sur mes lèvres reposait sur le même principe de grand écart entre des personnages que rien ne prédisposait à se rencontrer, entre naturalisme social et archétypes de film noir. Bien qu’à la limite de l’artifice, le film, porté par une grâce fragile, parvenait à emporter l’adhésion. D’abord parce que l’esthétisme, utilisé ici avec trop de systématisme et de paresse pour toucher vraiment, y ouvrait la porte à une vraie sensualité. Grâce, ensuite, à la belle relation qui se nouait entre Emmanuelle Devos et Vincent Cassel, magistraux, ainsi qu’au minimum d’attention porté au personnage éculé du malfrat lequel bénéficiait en outre de l’opacité d’Olivier Gourmet. Ici, le mafieux russe, pur cliché désincarné, ne convainc pas une seconde. Duris et Arestrup, tous deux impressionnants, développent une relation père-fils touchante, mais le film ne lui laisse pas le temps de s’épanouir, trop occupé à fureter un peu partout avec son personnage principal. Duris a beau donner chair à ce dernier avec conviction et porter ainsi le film sur ses épaules, il ne parvient pas à faire oublier le principe un peu facile sur lequel il est construit : un défaut cache toujours une qualité. Il y a des brutes au grand cœur, Tom est attachant malgré ce qu’il a d’agaçant, de repoussant avec sa misogynie et son boulot dégueulasse. Parce qu’il a de la gouaille. Mais là encore, anicroche, Audiard cherche à faire dire de manière naturelle des dialogues très écrits truffés de vannes et de messages fiers d’avoir tout compris à la vie, genre « tout père devient un jour le fils de son fils ». À vouloir séduire du premier coup, il en oublie le principal, la cohérence, l’intensité, la profondeur. Il échoue à conjuguer ambition réaliste et volonté d’excès, faute d’assumer vraiment l’une et l’autre de ces deux options. En fait, il ne semble s’intéresser que superficiellement aux personnages comme aux mondes qu’il fait se rencontrer. Ce choc artificiel emporte d’autant moins l’adhésion qu’il repose sur une partition binaire d’un simplisme assez effrayant : du côté des hommes, la violence, le machisme, du côté des femmes, la sensibilité et la tendresse. S’en donnant à cœur joie lorsqu’il s’agit d’exprimer la misogynie des premiers, le film est incapable de donner leur chance aux secondes, dont il a une vision toute frelatée. De la femme délaissée tombant dans les bras du meilleur ami de son mari à la professeure à la fois bienveillante et autoritaire en passant par la « pute » bien roulée et un peu neuneu, les personnages féminins sont d’une pauvreté affligeante. À l’image de son titre, d’une poésie facile et pompeuse, De battre mon cœur s’est arrêté s’avère un joli coup de bluff.

ROMAIN DURIS. 26 ANS DE CARRIERE ET 60 FILMS

Filmographie très sélective de 1994 à Aujourd’hui…

10 FILMS – 50 ANS DE CINEMA

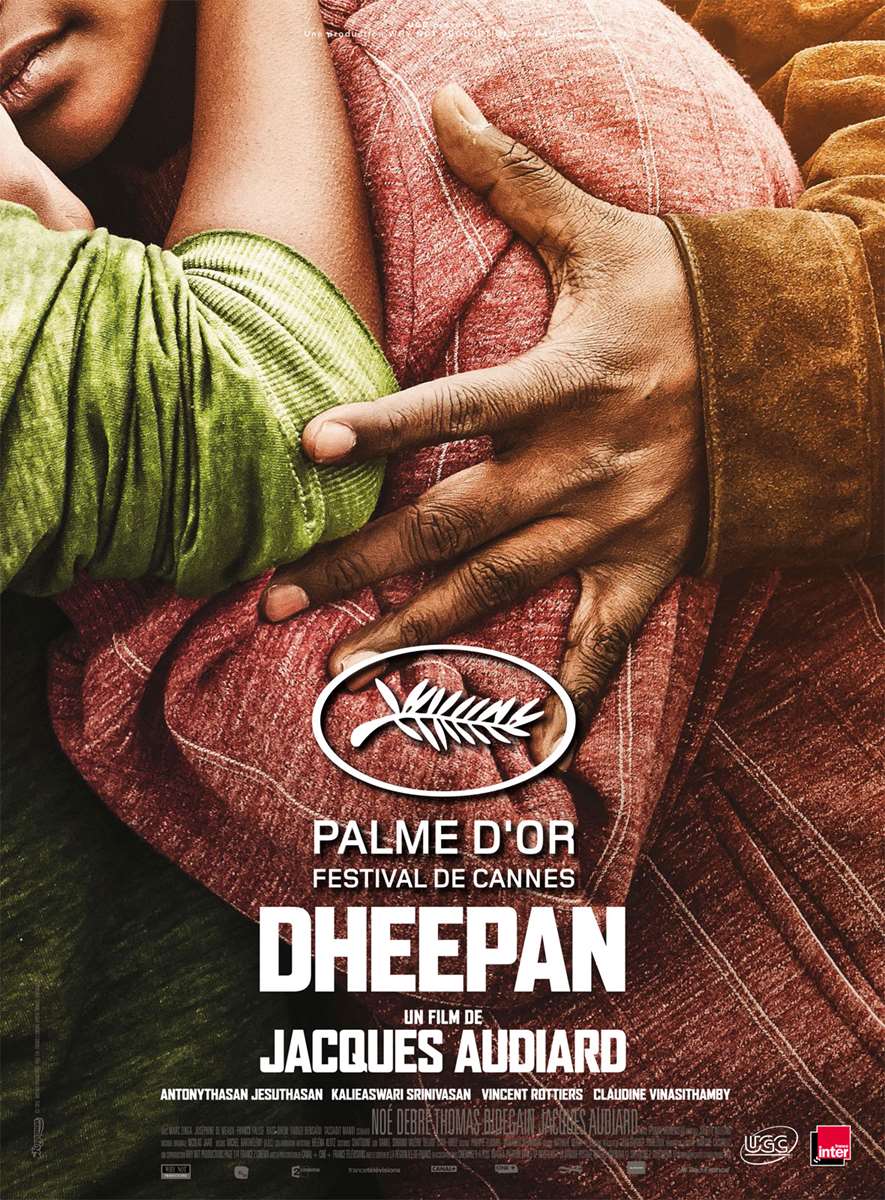

PRIX DU JURY

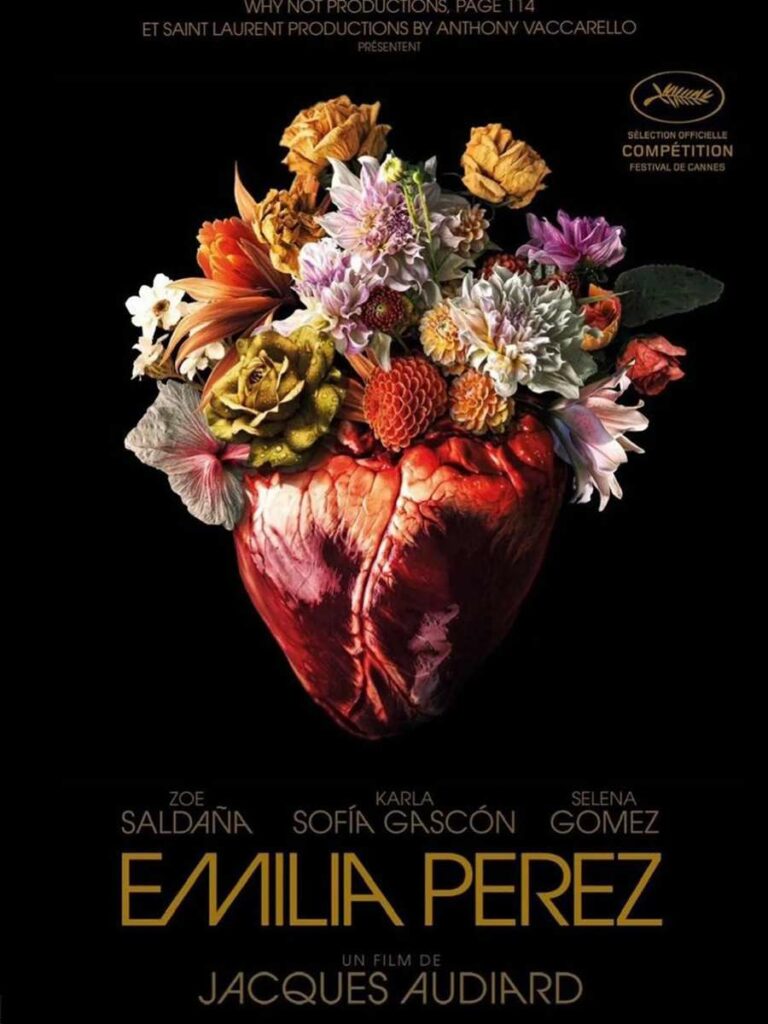

CANNES 2025

JACQUES AUDIARD. Paroles…

Vous n’arrivez pas à trouver de scénarios qui vous branchent ? Non. Je n’en trouve pas, et il y a peu de chance que j’en trouve. Ce sur quoi je travaille en ce moment fait un peu figure d’exception, mais disons qu’un réalisateur comme moi a peu de chances d’en trouver. Déjà parce qu’il y en a peu qui circule, ensuite parce que les scénaristes n’écrivent que pour leurs réalisateurs. En France, un projet de cinéma naît rarement du schéma « scénario + producteur ». Très peu de producteurs font du développement, c’est presque toujours une association entre un réalisateur et un producteur. Dans d’autres pays, notamment chez les anglo-saxons, le scénario a une véritable valeur, en termes artistique et commercial.

Mais ça vient d’où, cette particularité française ? On a un culte de l’auteur-réalisateur, une tradition qui veut que les auteurs ont toujours cherché à filmer leurs histoires, tant bien que mal. Du coup on s’imagine qu’un réalisateur qui n’écrit pas, c’est juste un technicien. Faudrait faire l’Histoire de ce phénomène. À mon avis, ça vient des spécificités du cinéma français. En France, quand on passe du muet au sonore, un certain nombre de cinéastes, n’ont pas envie de faire du parlant, ils se disent que les films vont devenir des cartes postales sonores, du théâtre filmé. En lisant Robert Bresson, on voit qu’il va à l’encontre de la conception dite « scénaristique » du cinéma. La Nouvelle Vague y a aussi contribué, en revitalisant le cinéma avec les slogans Sortir dans la rue ! Voir comment ça bouge dehors !…À mon avis la Nouvelle Vague n’a fait qu’affirmer une chose essentielle depuis le début du cinéma français. Ce qui fait qu’on n’est pas dans une culture du scénario.

Il y a une autre singularité dans votre cinéma : la question du réalisme, social notamment. La société n’est même pas un thème à part entière chez vous, et pourtant elle est mieux décrite que dans pas mal de films dont c’est le sujet principal. Les gens qui posent leur caméra et disent « on va regarder ce qui se passe, ici et maintenant ». On filme du « social » et à l’arrivée ça crée quelque chose d’assez décevant, genre « film à thèse ». Moi ça ne m’intéresse pas du tout en tant que spectateur. À un moment donné, on est obligé d’interroger sa cinéphilie : pourquoi on a aimé le cinéma ? Pourquoi on n’a pas préféré rester dans sa chambre à bouquiner, ou sortir pour faire du 400 mètres ? Pour moi, le cinéma a une fonction pédagogique. Qu’on le veuille ou non, il informe, pendant près d’un siècle, le cinéma a été un vecteur d’information sur le monde. Pour des gens comme moi, ça a été essentiel. Quand se pose la question de mettre en route un film, je pense toujours à un film « réaliste », j’ai besoin de la réalité pour passer à côté…

A priori, c’est ce qui m’intéresse, trouver des métaphores pour parler du réel. C’est vrai que ce point de vue n’est pas généralisé. Je suis toujours surpris de voir qu’aujourd’hui dans beaucoup de films, ce que font les gens pour gagner leur vie est passé sous silence. On ne sait pas comment ils vivent. C’est quelque chose qui me gêne énormément, parce que, sans vouloir faire dans le déterminisme à deux balles, il est évident que ce qu’on fait dans la vie, comment on se rend à son travail…Tout ça fait qu’on va baiser d’une certaine façon, qu’on va s’adresser à son prochain, à son amoureuse d’une certaine façon…Et ça, ça m’intéresse beaucoup. Si vous regardez du côté du cinéma italien, la comédie a toujours été ancrée dans le social. C’est ce qui en fait un genre formidable.

Vous-même vous avez toujours baigné dans le cinéma, d’abord par votre famille, ensuite par votre « éducation » cinéphile…Le problème qui peut se poser à un réalisateur cinéphile, c’est d’oublier le réel à trop vouloir accumuler les références, les citations…Non, mon éducation n’a pas été cinéphile. Elle a été littéraire avant tout. La cinéphilie, c’est quelque chose qui m’appartient, que j’ai découvert plus tard. J’ai grandi dans un milieu qui n’avait pas une estime considérable du cinéma, au sens de l’appréciation artistique.

Je parlais plus du fait que les gens de cinéma donnent souvent l’impression de vivre dans une bulle, de ne connaître que leur milieu et d’être complètement étranger à ce qui se passe chez les gens « normaux »…Si vous regardez tous ces cinéastes des années 90, de dix ans de moins que moi, il y a eu des choses formidables, de vraies promesses de cinéma. Et puis il y a eu un écrémage terrible, certains ont fait un film ou deux puis ont complètement disparu…Ce cinéma-là, par exemple, n’a absolument pas parlé du travail. Il n’a parlé que d’une chose : le devenir bourgeois. La difficulté de devenir bourgeois des post-adolescents de 20-30 ans. Il n’a parlé que de difficultés existentielles assez abstraites, et c’est assez curieux. Là il y a une véritable ligne de fracture, un oubli d’un usage essentiel du cinéma. Il y a eu de très bons films, mais cette génération a complètement tourné le dos à un monde du travail en pleine mutation. L’outil travail était en train de disparaître à vitesse grand V et aucun cinéaste n’en a parlé. Il y a peut-être des exceptions mais je ne peux pas les citer, je ne les connais pas.

Est-ce qu’il vous arrive de vous reconnaître dans la démarche d’autres cinéastes ? J’ai été très impressionné par le premier Pusher de Nicholas Winding Refn. J’ai été très ému. Quand les frères Coen font leurs premiers films, ça me parle très fort; Lynch également me touche beaucoup, sur toute son œuvre…Bizarrement, quand Desplechin fait Ester Kahn ou Dans la compagnie des hommes, je me sens très proche de ça. Roberto Zucco, de Cedric Kahn, c’est aussi quelque chose que je comprends bien…

Le Scorcese, « Les Infiltrés », vous en avez pensé quoi ? Je trouve que c’est mort, le cœur ne bat plus. Pour moi, c’est un cinéma complètement dévitalisé, et pourtant, Dieu sait si Scorsese est incroyable…Il y a trois semaines, j’ai revu Raging Bull c’est vraiment remarquable, c’est tellement sensible…Alors que là, c’est mort, c’est juste des formes, des pancartes. On dirait des gens en plastique. On revient à ce qu’on disait tout à l’heure, ça ne regarde plus l’extérieur, on ne sait pas d’où vient ce film, à quoi il appartient. Avant, Scorsese nous informait sur l’état de son pays, comment étaient les rues, les gens entre eux…Mais faut pas désespérer, la grandeur des grands est mesurable à leur possibilité de faire des choses médiocres. Scorsese refera un film qui nous arrachera des larmes…À ce moment-là, il parlera de ce que c’est qu’être un être humain, de tel âge, d’avoir tels types de préoccupations….Comme Bergman, qui s’est remis à nous parler.

Vous êtes fan du cinéma US des années 70, votre film est un remake de Fingers de James Toback (1978). Pourquoi ce choix ? J’ai choisi Fingers parce qu’il m’avait beaucoup marqué quand je l’ai vu, et puis parce qu’il appartenait à une constellation de cinéma qui nous était très chère. Par « nous » j’entends les jeunes cinéphiles de l’époque, c’était le genre de sorties qu’on guettait, chaque semaine. Ce film a beaucoup marqué les gens, puis il a quasiment disparu de la circulation, il est seulement repassé quelques fois à la cinémathèque. C’était presque impossible de mettre la main sur une copie VHS. La difficulté à pouvoir retourner au film a contribué à créer une espèce de mythologie autour de Fingers, ça l’a transformé en objet de désir…Mais moi je me souvenais très bien de l’intrigue, de cette histoire de pianiste-voyou, cette lutte entre le bien et le mal, le beau et le laid : un manichéisme presque grec qui donnait un air de tragédie à ce film. Je ne l’avais pas revu jusqu’au jour où mon producteur m’a demandé si j’avais déjà pensé à faire un remake…

On parlait « changements » chez vous le héros redécouvre le piano par accident, en cours de film. Le premier changement pour moi, c’était que le film se passe dans une réalité intelligible, pas dans une réalité stéréotypée de voyou. Je voulais que les codes moraux soient comment dire…repérables, qu’on puisse s’y identifier. Dans les films de voyous, la morale est particulière, stéréotypée. Je voulais que lorsqu’un type vire des gens à coups de pieds, on puisse vraiment comprendre ce qui est fait à la victime. Par exemple si vous empruntez de l’argent à un voyou et qu’après il vient vous casser la main, faut qu’on puisse voir l’homme, pas le voyou. Ensuite je voulais traiter vraiment des relations du père et du fils, développer ça, et le dernier élément que le travail musical soit un vrai travail…Quelque chose de difficile. Voilà. Fallait que ça soit une épreuve, pas un truc qui tombe du ciel comme chez Toback.

On ne peut pas s’empêcher de penser à votre vie : l’ombre du père, le problème de l’hérédité, le fait que vous ayez commencé le cinéma assez tard…Non, pas du tout, ça me paraît assez juste. Disons que les problèmes du personnage principal ne m’étaient pas étrangers…Quand les gens me posent des questions sur mon père, ça ne me dérange pas du tout : généralement, si les gens s’intéressent à lui, ce n’est pas pour me jeter des cailloux, je trouve ça très gentil…Après faut pas que ça devienne systématique, que les gens fassent un blocage là-dessus, mais sinon je suis très touché du fait que mon père ait laissé un tel souvenir…Mais pour revenir à ce que vous disiez, je pense que le fait que le ciné de l’époque était tellement différent de ce qu’il est devenu a aussi joué là-dessus. Mon père avait une relation tellement différente de la mienne par rapport à son métier que j’ai jamais pensé que ça puisse se superposer, qu’on allait chercher à nous comparer…J’aurais aimé que mon père voit au moins un de mes films…Qu’on en discute…

Avant d’être monteur, vous aviez un peu écrit avec lui, non ? En fait j’ai commencé par écrire pour le théâtre, j’ai été monteur et ensuite j’ai vraiment commencé à écrire des scénarios…C’est là que j’en ai écrit deux avec lui. Mais bien avant, quand j’étais jeune, il m’est arrivé de donner des coups de mains, vraiment pas grand-chose…C’était plus pour qu’il ne soit pas tout seul pendant les mois d’été, quand il se retrouvait sans collaborateur.

Votre père était, comme vous, un passionné de littérature. Vous en transmettait-il quelque chose ? Mon père était un autodidacte qui s’est formé par la littérature. Les livres étaient donc là. Autour de moi. Partout. Des Série Noire cartonnés aux éditions originales de Marcel Proust ou de La Chartreuse de Parme. Mon père était un grand bibliophile. Les auteurs qu’il aimait, il essayait toujours de les trouver dans des éditions rares, sur de beaux papiers. Il avait beaucoup de beaux ouvrages de poésie, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé rehaussé par Rodin. Il n’en reste rien. Tout a été englouti par le fisc. Les huissiers, c’est des gens que je connais. Mon père était immensément riche, mais il a tout dépensé. C’est pas plus mal. Ces choses-là ne sont pas faites pour durer. La transmission s’est faite de manière naturelle. Il m’a d’abord permis de trouver ces livres et, ensuite, d’en parler. Quand j’avais 12-13 ans, nous étions dans une proximité affectueuse. Je l’écoutais réciter des poèmes de Verlaine « L’espoir luit comme un brin de paille dans l’étable. » Il avait une mémoire prodigieuse. Des vers, il pouvait en dérouler à l’infini. Cette culture n’avait toutefois rien d’écrasant. Elle ne tenait pas de l’approche magistrale, mais plutôt d’une connaissance fondée sur le plaisir, le désir, un incroyable éclectisme.

En quoi êtes-vous le fils de votre mère ? Ma mère me protégeait de mon père. C’est-à-dire du cinéma. De ce monde qui l’entourait, les amis acteurs, les producteurs et qui n’avait aucun prestige à mes yeux. J’avais le privilège d’être né là-dedans, ça ne m’impressionnait pas. Mon père considérait le cinéma comme un métier, et la littérature comme un art. La reconnaissance sociale qu’apportait ce milieu n’avait pas beaucoup d’attrait pour moi, elle m’était presque insupportable. J’adorais mes parents, mais je suis passé par une phase de détestation de tout ça. C’est sans doute aussi la raison pour laquelle je me suis senti attiré par la philosophie et la littérature, je cherchais des issues, je ne voulais pas faire le même métier que mon père et j’ai mis beaucoup de temps à accepter l’idée que le cinéma est un mode d’expression. Il faut dire que mon père entretenait une relation très cynique avec le cinéma, quelque chose d’un peu lourd et agressif, une ironie très développée, dans laquelle il s’est un peu enfermé.

Après beaucoup d’hésitation, comment avez-vous vaincu les réticences qui vous tenaient à distance de l’écriture de scénario ? Il m’était arrivé d’intervenir sur les films de mon père. Parfois, il avait besoin d’un collaborateur et je lui donnais un coup de main pendant les vacances. Je lui servais de sparring-partner. Ça m’amusait. Notre collaboration sur l’adaptation du roman de Marc Behm, Mortelle Randonnée, réalisée par Claude Miller, a été un moment important. C’était une expérience très singulière. Une manière de communiquer avec mon père. Il avait beaucoup aimé ce livre, qui parlait d’un père en quête de son enfant, et il en avait acheté les droits. Mon frère, François, était mort quelques années plus tôt dans un accident de voiture et il en avait été très affecté. De la mort de mon frère à la sienne, sa vie a été une sorte de dégringolade. Le scénario de Mortelle Randonnée parlait beaucoup de ça. D’un sentiment très fort de solitude paternelle. Nous avons travaillé sur l’écriture, le temps d’un été, très librement, sans producteur ni réalisateur. Juste lui et moi. Nous nous retrouvions autour de ce sujet. Mais nous parlions peu de nous. Mon père ne se confiait pas. Il était de ceux qui communiquent peu avec leur progéniture, qui ne témoignent pas de leur affection. Dans l’écriture, nous trouvions une interface.

Il y a des choses que vous avez cherché à garder de son cinéma, de son approche ? Moi je ne vois pas de rapport mais bon je ne sais pas… Non, moi non plus. Mais j’ai un souvenir étonnement vif d’une collaboration que j’ai eu avec lui, sur un film qui s’appelait Mortelle Randonnée, de Claude Miller. Ça m’avait vachement marqué.

En termes d’écriture, il ne vous a rien transmis, pas donné de conseils ? Je crois que la seule chose dont j’ai hérité, c’est de pas être angoissé par l’écriture au sens mallarméen, de ne pas avoir l’angoisse de la page blanche. Mon père m’a aidé à comprendre que le scénario, est juste un outil, ce n’est pas de la littérature. Il m’a décomplexé par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas le prendre au sérieux, mais je n’ai pas eu de complexes majeurs par rapport à ça…Le cinéma, mon père s’en tapait complètement…Enfin, ce n’est pas qu’il s’en foutait, mais pour lui c’était un métier comme un autre.

À la base, vous êtes très cinéphile…Non, pas très cinéphile, juste cinéphile…La cinéphilie de mon époque avait cette singularité de porter autant sur l’écrit que sur le cinéma, il y avait une critique très forte, de grands commissaires politiques comme Les Cahiers du Cinéma, Cinéma 72, Positif…Il y avait un corpus critique important, on jugeait important de parler de cinéma. Aujourd’hui, cet élément n’existe plus. Un exemple…quand Fingers est sorti, trois mois avant, j’avais lu plusieurs articles sur ce film, dont une interview de Toback par Michel Ciment qui m’avait donné envie de le voir. À l’époque, être cinéphile, c’était avoir un abonnement aux Cahiers, à Positif…

Justement, comment on passe de cette passion au fait de vouloir faire son propre cinéma ? Ça peut paraître naturel comme prolongement, mais au fond ce n’est pas du tout la même envie…Moi je suis passé par d’autres biais. D’abord il y a eu la fatigue d’être scénariste…Chez moi le cinéma n’a pas procédé d’une vocation, j’ai d’abord été monteur, scénariste…Toujours dans le cinéma ou le théâtre, d’ailleurs j’ai pensé à un moment bifurquer vers le théâtre, puis je me suis vu scénariste avant de m’en lasser…En fait ça peut paraître singulier mais j’ai fait du cinéma avant tout pour socialiser. C’est-à-dire pour parler à plus de gens, communiquer avec le plus de gens possible. Et je peux dire que le cinéma a parfaitement répondu à cette attente.

Le fait d’être monteur, c’était juste pour mettre un pied dans ce monde-là ? C’était pour apprendre. C’est un très bon poste d’observation pour apprendre le cinéma. Les questions qu’on se pose au montage sont régulièrement les mêmes qu’on se pose au scénario… Au bout d’un moment j’ai quitté le montage parce que je n’aimais pas, je trouvais ça routinier, je n’aimais pas trop les gens avec qui je travaillais, cet univers de techniciens. Ça puait un peu la mort, ce n’était pas cinéphile. Au fond de moi, je sentais, même si ce n’était pas très bien défini, que j’avais plus d’exigence que ça.

En parlant de ça, vous avez une drôle façon de mêler le son à l’image…Pour ce qui est de la bande-son, tout est assez synthétique pour moi, je ne fais pas de différence entre les échos sonores, les effets, les ambiances, les paroles et la musique. Je considère ça comme une seule chose. Pour moi le mot « bande originale », c’est tout ça… À tel point que j’adore écouter les films, les enregistrer et les écouter en audio. Pour moi un bon film, c’est un bon film en audio.

Pourquoi cet intérêt envers le ciné US des années 70 ? C’est qu’on voyait les cinéastes évoluer, apprendre à faire des films en les tournant et cet aspect a disparu, en tout cas c’est moins frappant. Mais peut-être que ça nous faisait cet effet-là parce que nous-mêmes voulions faire du cinéma, on apprenait en regardant. Aujourd’hui, le cinéma se contemple, il parle essentiellement de lui-même, c’est en ça que ça sent la mort. Il y a trop de citations de films. Quand on repense aux débuts de Scorsese, de Wenders, de Coppola, on les voyait être à la fois vachement habiles et extrêmement maladroits, prendre des risques, des prises de carre énormes…Quand on revoit Mean Streets (1973), c’est très frappant, et c’était vachement bien, comme si le cinéma se mettait à notre portée. Non seulement Scorsese me rend accessible l’univers dans lequel il évolue, mais il me rend aussi accessible l’outil dont il se sert, et ça c’est passionnant. Si vous revoyez le premier Scorsese, Bertha Boxcar (1972), c’est un très mauvais film. Mais en même temps il y a des trucs lumineux dedans.

Vous aussi, vous avez beaucoup évolué. Au niveau de la forme, j’ai été choqué de voir le bond réalisé avec Sur mes lèvres Pourtant je fais du cinéma simple. Filmer, pour moi, c’est simple. Le rapport que j’aime entretenir avec l’outil, c’est un rapport de très grande facilité, je sens que je me libère. En fait je deviens fou avec une caméra, je n’ai pas fait beaucoup de films, et avec chacun, je peux précisément dire ce que j’ai appris, ce que le film m’a apporté. Déjà, entre Un héros très discret et Sur mes lèvres, il s’est passé beaucoup de temps. C’était une période pendant laquelle j’ai eu du mal à écrire. Du coup j’ai fait des clips…et ça m’a déchaîné. Je me suis retrouvé avec un outil que j’ai toujours adoré une caméra super 8, un truc très libre, et j’inventais tout à coup des images très simples. Et quand je commence Sur mes lèvres, je mets en œuvre cette énergie formelle. La différence que vous avez remarquée vient beaucoup de ce passage-là. Sur mes deux premiers films, on trouve une forme très accrochée au scénario, très proche des personnages. Tandis qu’avec Sur mes lèvres, j’ai des ailes, je n’ai plus de problèmes, j’arrive enfin à communiquer avec un opérateur, à formuler ce que je veux et à dire…Non, y’a pas de problème, on fait ça. Même si on ne sait pas ce que ça va donner, d’ailleurs c’est un peu l’intérêt de la chose.

Il n’y a plus de contraintes. Sauf l’histoire qu’on raconte. Un autre élément qui a fait Sur mes lèvres, c’est le renouvellement de mon attention à l’égard des comédiens, le fait de les regarder différemment m’a amené à les filmer différemment. Dans mon dernier film, je répétais systématiquement avec les comédiens sans technique du tout, et la technique n’intervenait qu’à la fin, le jeu qui déterminait les axes des caméras.

Je ne suis pas très porté sur les analyses et sur les explications biographiques. Et je me fous de l’inconscient, qui peut être très con parfois…Mais, quand j’ai été en âge de réfléchir vraiment, il est sûr que je ne partageais plus du tout le cynisme de mon père. Je l’adorais, je me marrais énormément avec lui, et il était très loin d’être un idiot. Je trouvais que le cinéma était une activité artistique qui méritait qu’on s’y intéresse vraiment. Je pense que son cynisme venait d’une absence d’intérêt réel pour le cinéma. C’est dur ce que j’avance là, mais c’était presque une position par défaut. Qu’il ne se serait jamais autorisée avec la littérature.