Martin Scorsese a appris tout ce qu’il pouvait sur l’histoire de sa forme d’art et il a intégré tout cela dans son processus de réalisation. Mais il se concentre toujours sur ce que l’acteur donne, et cette dynamique de tête-à-tête. Pour lui, l’intrigue est secondaire. Son objectif est de trouver le cœur de l’histoire à travers les acteurs avec lesquels il travaille.

UNE VIE DE GANGSTER…

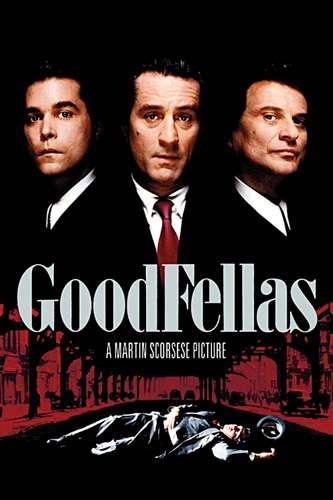

En 1986, après la lecture d’un résumé prometteur, Martin Scorsese se procure les épreuves du livre Wiseguy, écrit par Nicholas Pileggi, qui raconte l’histoire vraie de l’ancien gangster new-yorkais Henry Hill. Le réalisateur dévore le livre d’une seule traite, fasciné par le récit de Hill, qui décrit avec arrogance et désinvolture le fonctionnement interne de la mafia, jusque dans ses moindres détails. À des années lumières de la noblesse sicilienne des Corleone, les « wiseguys » sont des individus que Scorsese qualifie d’« ordinaires », mais dont le quotidien est extra-ordinaire qui travaillent le plus souvent dix-huit heures par jour, leur espérance de vie ou de liberté avoisine les dix ans lorsqu’ils deviennent des « associés » à temps plein, plongés dans une course à l’argent dont le parcours sera très probablement jonché de cadavres. Si le livre a tant plu à Scorsese, c’est bien parce que son auteur ose montrer que ce mode de vie peut être attirant, voire même excitant, tout en menant irrémédiablement les gens qui l’adoptent à la désintégration et à la mort. Le réalisateur propose donc de collaborer étroitement avec Pileggi, afin d’écrire le scénario de ce qui deviendra Les Affranchis. Même s’il ne connaît pas ce monde aussi intimement que celui de Mean Streets, Scorsese fait preuve d’une incroyable précision concernant les attitudes, la mentalité, ainsi que l’absence totale de moralité de ce genre de personnage. Au point même que Paul Vario, le véritable capo qui a servi d’inspiration pour le personnage de Paulie, viendra féliciter le réalisateur après avoir vu le film, louant son authenticité et son réalisme. Encore une fois, Les Affranchis rompt avec le souffle tragique du Parrain, au profit d’une énergie cocaïnée aussi fascinante qu’horrifiante. Les personnages abondent, on ne retient pas tous les prénoms, parfois même on s’y perd un peu, comme Karen à son mariage, mais qu’importe…« Ce qui compte, c’est l’exploration d’un style de vie, ce que cela signifie de vivre dans un tel milieu au jour le jour » Scorsese. Comme symbole de cette intention presque documentaire, nous pouvons mentionner l’incontournable travelling au steadicam suivant Henry et Karen dans les cuisines du Copacabana Club jusqu’à leur table, entourée des grands pontes du « milieu ». La caméra, en suivant les personnages, nous montre alors l’envers du décor, auquel Henry a désormais accès, et dont il jouit au plus haut point. D’ailleurs, il arrose tout le monde, tout le temps. L’un des mots d’ordre de Scorsese aux figurants et techniciens, lorsqu’il fallut tourner la séquence, était « débrouillez-vous pour qu’on voit le pognon ». De fait, les billets verts pullulent dans le film, aussi bien à l’image qu’en tant que sujet de conversation des personnages, dont le débit atteint parfois une vitesse affolante. Lorsque vous êtes un affranchi, tout va plus vite, à mesure de la démesure croissante des caractères, des coups, et plus globalement, de la violence.

La joie et l’euphorie du premier tiers du film sont irréversiblement entachées du sang de Billy Batts, saigné comme un porc dans le coffre de la voiture d’Henry dans la toute première séquence. Commencer le récit par l’une des scènes les plus graphiquement violentes du film n’est pas un hasard. Cela permet de montrer que la trajectoire d’Henry n’est pas un classique « Rise and Fall », mais bien une course à la mort, dont le monde de la mafia est consubstantiel. Fait notable, pratiquement tous les gangsters présents à la table d’Henry et Karen lors de leur mariage seront exécutés, directement ou indirectement, par Jimmy Conway. Mais tout va trop vite pour qu’Henry se pose des questions. Il vit son rêve américain, pour le meilleur comme pour le pire, sans s’avouer que le bon temps ne dure jamais, et que sa vie peut dérailler à tout moment.

UN RAIL DE COKE…Dimanche 11 mai 1980. 6h55 du matin. Gros plan sur une ligne de cocaïne, rapidement aspirée par Henry, qui est parti pour une journée plutôt « chargée ». Dans l’histoire, elle dure environ sept heures. Dans le récit, elle est condensée dans un montage de dix minutes. Notre héros en a plein le nez. Il est en nage, les yeux explosés, regardant partout autour de lui s’il n’est pas suivi. Son programme du jour n’a aucun sens…Revente d’armes, récupération de drogue chez une maîtresse, organisation de son trafic via la baby-sitter de ses enfants, dîner de famille en présence de son frère handicapé, et préparation du repas, notamment de la sauce accompagnant les boulettes de viandes…Tout est vécu par le personnage avec la même intensité. Cela est retranscrit à l’image par des jump-cuts épileptiques, de violents raccords dans l’axe, des inserts de gros plan au milieu d’une série de plans moyens, des micro-ellipses faisant avancer la narration à cent à l’heure, etc…Cette séquence condense et exacerbe tout le grammaire du film, sorte de subversion punk-rock d’un style s’apparentant à celui d’un clip MTV. « Comme si le style lui-même se désintégrait » Scorsese. Nous sommes submergés par les informations et les images, comme si le temps réel était violemment réduit à celui d’une bande-annonce. En ce sens, Les Affranchis est une œuvre matricielle du cinéma des années 1990 et 2000, qui reprendra sa grammaire en la radicalisant parfois jusqu’à l’illisibilité. Retenons néanmoins cette idée absolument hallucinante de Scorsese, la modernité cinématographique est semblable à la réalité ressentie par quelqu’un qui vient de prendre un rail de coke. La rapidité des plans, tributaire d’une course à la vitesse, n’est pas inédite en tant que processus d’évolution de la grammaire cinématographique. En témoigne par exemple l’influence crucial du serial sur le cinéma dans les années 1910, ou bien des actualités dans les années 1930-1940. Mais avec Les Affranchis, elle trouve une racine narrative absolument provocante, liée à un personne autodestructeur. Un geste punk, encore une fois, se concluant très logiquement par le « My Way » de Sid Vicious. Marty avait tout compris.

MODERNITÉ ET HÉTÉROGÉNÉITÉ…Scorsese est un grand admirateur du cinéma classique hollywoodien et de son homogénéité narrative. Pourtant, à partir des années 1980 et 1990, son cinéma se caractérise en partie par sa conquête progressive d’une hétérogénéité visuelle foisonnante. Cela témoigne de la profonde modernité de ses films, mais également de l’identité « néo-classique » de son œuvre. L’hétérogénéité en question, décrite ci-dessus au travers de la séquence folle du « Dimanche 11 mai 1980 » est liée à une syntaxe cinématographique visant à subjectiver la réalité, c’est-à-dire à extérioriser la perception qu’en ont les personnages. Outre la subjectivité frénétique d’Henry dans le dernier tiers du film, nous pouvons également parler de la séquence dévoilant le meurtre de la plupart des associés de Jimmy Conway, avec en off le piano de « Layla » de Derek & The Dominos. La rupture de ton provoquée par la bande-son, absolument glaçante, exprime alors la perception que Jimmy a de l’événement, une indifférence détachée, se concluant par un plan où nous le voyons tout sourire avec Henry dans un dîner. Il rit indirectement de l’horreur, comme nous nous pourrions rire lors de la séquence où Henry, Jimmy et Tommy font une halte chez la mère de ce dernier, alors qu’ils ont le corps de Billy Batts dans le coffre de leur voiture. Quelques minutes plus tard, ils le tuent, avant de l’enterrer, nous ramenant à l’avertissement matriciel que nous a donné le film dans la première séquence. Nous comprenons alors que la fascination est à la synthèse d’un sentiment d’attraction et de répulsion. Nous faire ressentir la perception du réel de ces personnages n’est pas une façon de les cautionner, mais bien de créer un vertige par rapport à leur absence totale de moralité. Ce procédé de subjectivation rapproche donc le cinéma de Scorsese de l’expressionnisme, mais aussi du classicisme, à qui il reprend le principe d’extériorisation, afin de le mélanger à des formes de montages avant-gardistes, qu’elles soient soviétiques, japonaises ou françaises.

Les Affranchis est un exemple éblouissant de cette synthèse entre modernité et classicisme, qui fait de lui un sommet de la filmographie de Martin Scorsese, et que l’on peut légitimement considérer comme un jalon essentiel de l’histoire du cinéma contemporain et de sa futur nervosité visuelle.

PAROLES DE MARTIN SCORSESE…

J’ai découvert le cinéma quand j’étais enfant. Je suis né en 1942, et les premiers films que j’ai vus, avec ma famille, étaient ceux des années 40 et du début des années 50. Durant les cinq ou six premières années de ma vie, on me trouvait principalement dans les salles de cinéma. Puisque je ne pouvais pas faire de sports ou de jeux, c’est donc devenu un endroit pour rêver, fantasmer, pour me sentir chez moi. ». Un cinéma c’est un monde magique, le sentiment d’être en sécurité, et surtout d’être dans un sanctuaire, toutes choses qui dans sa mémoire, évoquent une religion. Un monde de rêves. Un lieu qui provoquerait et agrandirait son imaginaire.

Faites ce que faisaient les peintres d’antan. Etudiez les vieux maîtres. Enrichissez votre palette. Il reste encore tant à apprendre.

Vous croyez en une idée, un concept, une histoire, un message et vous avez votre film. Vous ne vous en écartez sous aucun prétexte. Même si cela vous empêche de travailler pendant trente ans, vous ne faiblissez pas. Ce film, il faut le faire même si vous savez que c’est suicidaire.

Je regarde souvent des films quand je tourne. Le tournage de Casino a été très dur et a demandé beaucoup de travail, de réflexion. Pendant les week-ends, je visionnais des films anciens, pas forcément des films importants. Des westerns de série B des années 40, en couleurs. Je les regardais sans vraiment prêter attention aux histoires. Ils m’aidaient à clarifier mon esprit, à être plus réceptif sur la question de l’improvisation des acteurs dans le plan.

Pour moi, mes souvenirs de spectateur sont indissolublement liés à la famille. Mon père et moi communions en silence.

L’histoire est un savoir qui se transmet. Quelque chose qu’on apprend par les autres. Pour que l’histoire du cinéma continue à vivre, je dois transmettre mon propre enthousiasme, ma propre expérience.

Les films répondent à un besoin spirituel qu’ont les hommes de partager une mémoire commune.

Dans l’article sur Casino à lire la filmographie complète et détaillée de Martin Scorsese.

GLOIRE, DECADENCE, RYTHME par Marius Jouanny

Les films de mafieux de Martin Scorsese sont souvent célébrés pour la virtuosité de leur réalisation. Mais au-delà de l’exercice de style frénétique, que renferme ce rythme que le cinéaste a pensé comme « une agression à l’endroit du public » ?

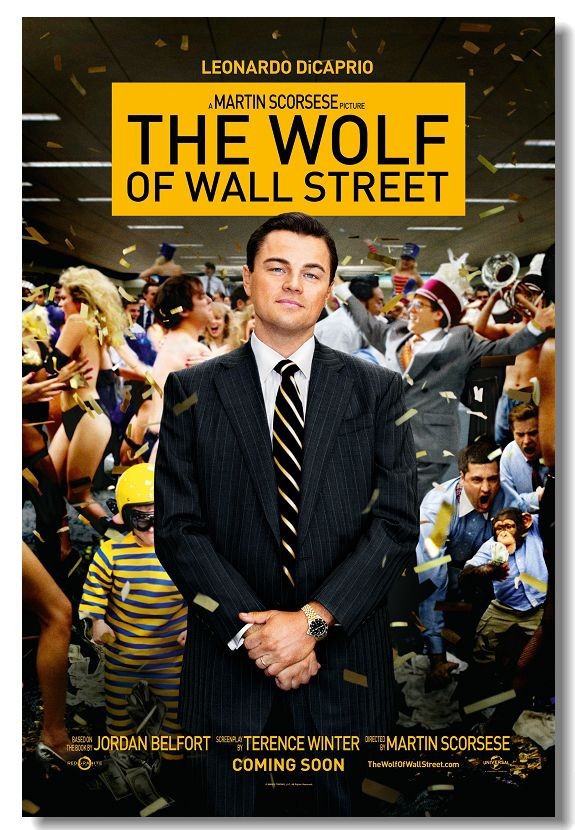

Au sein de la longue filmographie de Martin Scorsese, il n’y a paradoxalement que quatre longs-métrages Les Affranchis (1990), Casino (1995), Le Loup de Wall Street (2013) et The Irishman (2019)) qui incarnent sa marque de fabrique du film de mafieux « inspiré de faits réels ». Certes, le troisième cité se focalise sur les traders de Wall Street et non pas sur la mafia. Sa réalisation exhibe pourtant une parenté beaucoup plus forte avec Les Affranchis et Casino que The Irishman, cas à part sur lequel nous reviendrons en conclusion. Maintes fois reprise par Hollywood, leur mise en scène ostentatoire traduit l’irréalité ivre de la situation de personnages qui baignent dans le luxe et l’illégalité. Le rythme y occupe une place particulière, tant la bande sonore, le montage, les mouvements de caméra et l’esthétique clinquante des milieux sociaux observés immergent le spectateur dans un tempo endiablé. Ce dispositif de mise en scène, jouant beaucoup sur le balancement entre frustration et plaisir, révèle le grand pouvoir illusionniste du rythme, sur les corps comme sur les esprits, et en fin de compte sur le corps social tout entier. Contrairement à ses personnages de mafieux débordant de violence et de vices aussi variés que la drogue, la luxure et plus généralement le luxe clinquant des yachts, bijoux et grands restaurants, Scorsese reste lucide. Ces derniers impressionnaient le cinéaste lorsqu’il les croisait dans le quartier de New York de son enfance. Il a cependant avec l’âge pris sur eux le recul nécessaire pour documenter ses films. Il s’inspire en effet de quatre essais dont il reprend les titres pour les quatre longs-métrages, deux écrits par le journaliste Nicolas Pileggi décrivant les milieux mafieux de New York et de Las Vegas, l’autobiographie de Jordan Belfort, le courtier frauduleux de Wall Street, et l’enquête de Charles Brandt sur l’assassinat de Jimmy Hoffa, leader syndicaliste. Ainsi, la volonté du cinéaste est avant tout de décrypter des systèmes illégaux aux procédures bien huilées, allant jusqu’à creuser par avance des trous dans le désert californien pour y déposer des cadavres ou bien scotcher des liasses de billets sur l’ensemble du corps d’une jeune femme pour qu’elle aille en toute discrétion le blanchir en Suisse. Ce système fait vivre ses rouages humains à un certain rythme, que la forme cinématographique tente d’épouser. Scorsese conçoit sa démarche comme empiriquement rigoureuse contrairement d’ailleurs à la vision fantasmée de la mafia que propose Coppola dans la trilogie du Parrain mais le dispositif formel ahurissant qu’il met en place l’apparente plus à « une bande-annonce de deux heures et demie », selon ses propres dires. Il affirme en fait vouloir faire avec ces films du « documentaire « mis en scène » », qui ne décrit pas simplement la réalité mais permet de « percevoir l’exaltation que produit ce mode de vie et de comprendre pourquoi celui-ci captive des tas de gens ».

Comment s’y prend-il ? En proposant un flux continu d’images et de sons qui ne cessent de solliciter le spectateur, jusqu’à le submerger. Le mouvement n’est pas homogène pour autant, contrairement au ton distancié des voix-off qui ponctuent la narration, il peut s’intensifier ou perdre en chair selon la progression du récit. Celui-ci est principalement découpé en deux temps, l’ascension et la chute des personnages. Dans la première partie, le rythme s’emballe progressivement, distillant des scènes d’anthologie comme le plan-séquence dans le restaurant des Affranchis, ou la leçon de vie de Matthew McConaughey dans Le Loup de Wall Street, qui initient les personnages à un certain rythme qu’ils ne pourront ensuite plus quitter. Là est tout le tragique de ces destinées, lorsque les moyens se substituent aux fins, que la jouissance instantanée est sanctifiée au détriment de tout le reste, c’est déjà le début de la fin. Alors, le rythme s’emballe, jusqu’au point de non-retour. Les scènes de violence sont caractéristiques de cette déchéance. Elles agissent à la fois comme un paroxysme rythmique car elles dégagent la même exaltation que le reste du film, mais aussi comme la suspension du rythme. Leur représentation éjecte le spectateur hors de l’envoûtante caisse de résonance du système mafieux pour un retour à la réalité brutal et révulsant, celui notamment dans Casino du massacre dans un champ de maïs. La violence n’a cependant pas besoin d’être sanglante pour marquer les esprits. Dans Les Affranchis, Joe Pesci s’énerve subitement contre le personnage principal jusqu’à substituer à une simple plaisanterie un sentiment d’effroi qui castre tout ludisme et laisse un goût amer dans la bouche.

Pour la bande sonore, Scorsese invente le film-jukebox, en enchaînant comme sur un album les morceaux de rock, toujours plus débridés. Cette logique se radicalise jusqu’à laisser un sentiment de trop-plein, prescrivant notamment dans Casino une surdose des Rolling Stones qu’il chérie tant, le cinéaste va jusqu’à proposer une reprise de (I Can’t Get No) Satisfaction par Devo. Substituant l’original à la copie, il signifie par-là que le rythme s’épuise, sonnant le glas de la destinée de Sam Rothstein. Cette logique consumériste jusqu’à l’assèchement contamine même les relations de couple, qui ne manquent jamais de se détériorer. Sam se marie comme en jouant au casino, pariant sur le numéro le plus attrayant tout en idéalisant une confiance qu’il n’obtiendra jamais, au point de se faire déposséder de ses enfants et de son argent. Quant à Jordan Belfort, il a beau parvenir à séduire la blonde plantureuse qu’il convoite, il n’en retire que frustration, de l’éjaculation précoce à la grève du sexe. Les derniers soubresauts d’un rythme de vie glorieux de plusieurs années de débauche sont finalement les plus extrêmes, épuisant les dernières ressources des personnages, comme Jordan Belfort qu’un cocktail de drogues dures cloue au tapis dans un moment critique, pour mieux le remettre sur pied dans un état second. L’exemple le plus emblématique reste le climax des Affranchis où l’on suit Henry Hill changeant plusieurs fois de voitures pour échapper aux hélicoptères de la police. Scorsese déclare à son propos…J’ai accéléré le mouvement jusqu’à la frénésie. Comme si le style lui-même se désintégrait. J’ai accumulé le plus de choses possibles dans le cadre. Une avalanche d’informations et d’images.

Pour intégrer toute l’ambivalence du dispositif rythmique, il faut remarquer que Scorsese ne cherche pas seulement à traduire la subjectivité de chaque personnage. Il représente aussi l’intersubjectivité d’un groupe social isolé du reste de la société, celui des mafieux, qu’ils soient de New York, de Las Vegas ou de Wall Street. Ceux-ci ont leurs propres règles, leurs propres valeurs et leur propre hiérarchie qui forment un système entrant en conflit avec celui du reste de la société. Ainsi, le rythme de vie des mafieux est parasité par les surveillances policières qui n’arrivent pour autant jamais à le maîtriser complètement, tant elles restent infructueuses. Dans Le Loup de Wall Street, Scorsese joue sur le contraste entre la vie de Jordan Belfort et celle du flic qui a juré de le coincer. Ce dernier voulait initialement devenir courtier. Alors qu’il subit la foule dans le métro, son regard exprime un doute sur ses choix de carrière qui résume l’attrait qu’exerce sur le spectateur ces vies dissolues et le rythme cinématographique qui en fait la démonstration. Mais la proposition ne s’arrête pas à la gloire du rythme, elle expose sa décadence qui vient lever le charme…« J’ai conçu ce film comme une agression à l’endroit du public, qu’il rende les gens furieux. Je voulais tous les attraper dans mes filets, les séduire avec le style du film, pour mieux les lâcher d’un seul coup ». Cette ambiguïté propose ainsi un réquisitoire d’autant plus insidieux qu’il embarque intimement le spectateur et son aliénation sociale. Ce ne sont pas seulement les excès d’une poignée de nantis que montre Scorsese, mais tout bonnement « la marche de notre société », celle d’un consumérisme américain aux affects tristes qui a contaminé toute notre civilisation occidentale. Le rythme est trompeur. Le plaisir qu’il nous procure et la torpeur dans laquelle il nous plonge nous font croire à son immortalité, sa prolongation infinie. Or, il n’y a pas de mouvement perpétuel…Si le rythme peut ralentir ou s’exalter, il peut aussi tout simplement s’arrêter. C’est tout le tragique des vies de Henry Hill, Sam Rothstein et Jordan Belford qui ont certes échappé de peu à la mort, mais vivent désormais en sursis, hors du rythme. Le premier est condamné à manger ses pâtes avec du ketchup industriel dans une banlieue pavillonnaire aseptisée, le deuxième déplore la déliquescence de Las Vegas après son départ tandis que le dernier anime des conférences étudiantes, constatant avec lassitude que ses auditeurs sont incapables de vendre un stylo. Ces fins, dépourvues du feu d’artifice final que le spectateur était en droit d’attendre après plusieurs heures d’hypnose, déçoivent sciemment. Scorsese a en fait bien compris que le dispositif formel qu’il déploie ne s’apprécie pas seulement pour lui-même. Afin d’adopter jusqu’au bout la rythmique de ces vies qui sont brutalement interrompues par le couperet judiciaire, les coupes abruptes et frustrantes concluant chacun des métrages sont parfaitement logiques. Elles prennent leur distance avec le reste du film, castrant le plaisir coupable du spectateur. Si la plupart des films hollywoodiens à de rares exceptions, comme Pain and Gain de Micheal Bay ou bien American Traffic de Doug Liman inspirés par cette mise en scène ne lui confèrent pas la même force subversive, c’est qu’ils l’ont exposée pour elle-même, jouissance pyrotechnique en roue libre, sans la description du réel et l’essentiel recul critique qui fait toute la consistance du cinéma de Martin Scorsese.

Mais alors, qu’en est-il de The Irishman ? Le dernier-né de Scorsese ne reprend ni le schéma narratif de l’ascension et la descente aux enfers du mafieux, ni la forme jouissive qui l’accompagne. Le film commence là où les précédents finissent, lorsque le mafieux déchu attend la mort au tournant. Frank Sheeran a pourtant une destinée similaire à ses comparses, de conducteur de camion, il devient le chef d’une section syndicale en se rapprochant du mafieux Russell Bufalino et du célèbre leader syndicaliste Jimmy Hoffa. Mais Scorsese réalise d’abord un film sur la vieillesse et c’est un Frank Sheeran décrépi et esseulé qui nous raconte sa vie, avec une mélancolie qui laisse peu de place à l’hédonisme. Dès le lent plan-séquence d’ouverture dans la maison de retraite s’appréciant en miroir de celui des Affranchis, il s’agit d’une longue déchéance, sans la gloire qui la précède. L’Irlandais est resté jusqu’au bout l’homme à tout faire, l’intermédiaire qui se salit les mains. Logiquement, les seuls moments où le rythme s’emballe sont les meurtres commis à la chaîne dans une répétition aliénante. Lucide sur sa relation distante avec Peggy sa fille, qu’il finira par regretter amèrement, et sur l’obstination de son ami Jimmy Hoffa qu’il devra finalement tuer contre son gré, Frank ne s’est pas forgé la moindre illusion. Il est contraint, happé par la mécanique mafieuse qui l’a laissé mourant et fâché avec le reste du monde après 18 ans de prison. La déception est continuelle, jamais exaltée par une bande-son blues et folk toujours antérieure au rock’n’roll, par des visages figés et un cadre fixe traduisant un immobilisme à l’opposé de la frénésie des précédents opus. Scorsese ne tombe ainsi pas dans la facilité de reproduire à nouveau la recette des Affranchis. Plus empathique, il prend à bras-le-corps le tragique de la vie mafieuse, mise à nue par le visage inexpressif de Robert de Niro, d’une tristesse profonde.