L’un des films les plus intrigants et les plus réussis de Jacques Audiard d’après le roman de Jean-François Deniau, l’histoire d’un faux héros de la Résistance, Albert Dehousse, qui va profiter d’un héroïsme usurpé pour s’inventer un personnage accepté dans la France d’après-guerre. Évidemment, le type est un escroc, mais un escroc tellement doué, tellement crédible, qu’on ne peut qu’admirer son entregent. Tourné tout de suite après la révélation de Regarde les hommes tomber, ce Héros très discret reprend des thèmes que Jacques Audiard continuera à explorer, dans Un prophète ou De battre mon cœur s’est arrêté où commence la crapulerie, où s’arrête l’intégrité ? Quelles sont les limites de la morale, en matière de relations humaines ? Tout est flottant, incertain. Passent des personnages qui mériteraient, à eux seuls, des films entiers. Ainsi, notre héros discret est, un moment, le secrétaire particulier de Joseph Joanovici, brasseur d’affaires bessarabien, qui a vendu des armes aux Allemands et à la Résistance, et qui, après la guerre, avait son propre bureau à la Préfecture de Police de Paris…

Un Héros très discret…

par S. Blumenfeld

A travers les aventures d’un usurpateur médiocre, Jacques Audiard métaphorise le mythe gaullien de la France résistante. Représentation mentale de l’immédiat après-guerre, Un Héros très discret prend acte des ambiguïtés de l’époque. Au-delà du débat sur la Résistance et la collaboration, autour du sens même à donner à ces deux termes, sur l’équilibre à trouver entre hagiographie et critique auquel donnera fatalement lieu le film de Jacques Audiard, il reste à savoir ce que son auteur entend par le titre de son film…Albert Dehousse est un adolescent plutôt en dessous de la moyenne, pas très intelligent, pas débile non plus. Albert Dehousse est simplement bête. Bête au sens où l’entendait Flaubert, c’est-à-dire embourbé dans un amas d’idées reçues, cherchant naïvement les réponses à ses questions dans le dictionnaire, persuadé que le Grand Larousse livre un reflet exact et pertinent du monde. Que se passe-t-il alors quand ce personnage long comme un échalas et les yeux sans cesse grands ouverts est confronté à la débâcle de 40, puis à l’Occupation, et enfin à la Libération ? Rien, strictement rien. Albert Dehousse, c’est Fabrice Del Dongo à la bataille de Waterloo comme une ombre fureteuse qui regarde la lune et les étoiles alors que l’histoire se déroule sous ses yeux, à ses pieds. Pas lâche, encore moins héros, Albert Dehousse reste à l’écart du combat, sans doute parce qu’il est incapable d’en saisir les enjeux. Dehousse est le croisement de Bouvard et Pécuchet et de madame Bovary, recopiant inlassablement à l’instar des deux premiers des romans pour mieux séduire les filles, rêvant inlassablement depuis sa campagne natale à une vie aventureuse où sa médiocrité ne viendrait plus mettre un frein brutal à ses rêves d’adolescent. Le miracle est qu’un personnage pareil arrive à s’en sortir en débarquant à Paris les mains dans les poches et soit capable de gravir les marches de l’échelle sociale les unes après les autres au lieu de végéter dans une cave. L’époque joue en faveur de Dehousse et elle ne dure que quelques mois. Ces quelques mois juste après la Libération, lorsque, après avoir été défaite en 40, la France réussit, grâce à De Gaulle, le tour de passe-passe de s’asseoir à la table des vainqueurs. Très lucide devant ses prouesses et l’appui relatif de ceux qui suivent désormais la bannière de la France libre, De Gaulle avait déclaré à la Libération…« J’attendais les Français des églises, j’ai vu arriver les Français des synagogues. » Manière un peu cavalière d’affirmer qu’en 45, les héros étaient à vendre, et qu’il y avait à ce moment-là preneur pour cette denrée rare. A une réalité objective d’une France défaite, dans sa majorité passive ou collaborationniste, De Gaulle a su substituer l’image mythique d’une France résistante et mettre entre parenthèses l’épisode de Vichy. Une des forces d’Un Héros très discret est justement de montrer pourquoi dans un contexte pareil, un type comme Dehousse travaillant sur son imposture avec la même rigueur qu’un savant atomiste, apprenant par cœur la carte du métro londonien, retenant le nom des membres de chaque réseau clandestin peut, par la simple force des livres et le seul jeu de la mémoire, se faire passer pour un authentique héros de la Résistance.

A partir de la mise en scène et d’un personnage peut-être imaginaire, un tartuffe trop idéal, entouré de témoins fictifs dissertant sur ce héros fictif, Jacques Audiard installe son film dans le faux. Même ancré rigoureusement dans l’année 45, Un Héros très discret donne l’impression d’être une fausse reconstruction, ou plutôt une reconstitution en abyme. Un faux film d’époque, un film palimpseste, dont il suffirait de gratter le vernis pour voir apparaître tout autre chose. Le film de Jacques Audiard a une valeur d’interprétation très forte. Celle d’une génération, à laquelle appartient le réalisateur, pour qui le sens des mots Résistance et collaboration s’est complexifié au fur et à mesure des ans, au point de contredire la signification qu’ils pouvaient posséder dans le dictionnaire et dans les manuels d’histoire. Personnage fasciné par la fiction, Dehousse tombe à pic dans une époque où le mot d’ordre semble être désormais de remplacer la réalité par la fiction. L’époque réclame un Don Quichotte. Un illuminé véhiculant une image magnifiée et fantasmée de la Résistance est à ce moment-là aussi indispensable qu’un vieillard amoureux de romans de chevalerie.

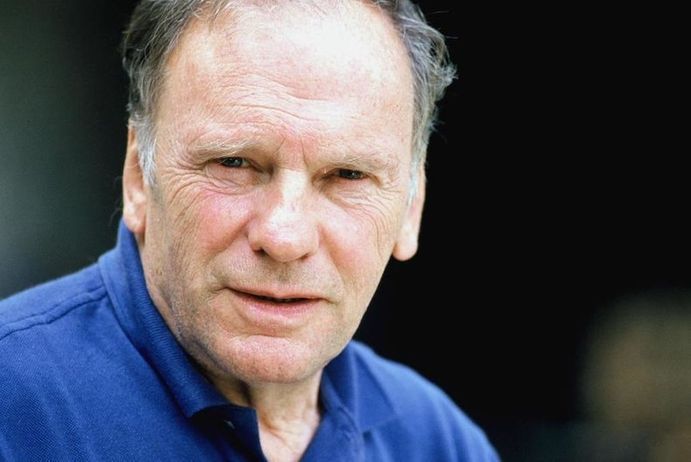

Le film ne parle que de lui, de son personnage dans sa jeunesse un peu folle…Quel plaisir à chacune de ses très courtes apparitions…L’occasion de revenir sur son parcours d’acteur sur plus de 60 ans de métier. Février 2020, âgé de 89 ans, Jean-Louis Trintignant précise qu’il ne souhaitait pas se soigner…Vous savez, pour 60% d’entre nous, on a tous un cancer. Mais quand on est vieux, ce n’est pas la maladie la plus grave…Je m’étais dit que la maladie était grave, mais qu’on supportait très bien la mort…Et puis quand on est près de mourir, on s’aperçoit que c’est beaucoup plus dur…Personne n’en est jamais revenu pour dire si c’est bien ou pas. Est-ce que c’est l’enfer après ? Est-ce que c’est comme quand on dort ? Si c’est ça, je signe tout de suite… » Au cinéma, sa dernière apparition remonte à Happy End, de Michael Haneke, pour lequel il a monté les marches du Festival de Cannes en 2017.

1930-2022 / 66 ans de carrière – Mes choix dans ses 140 films

2019 – Les Plus Belles Années d’une vie / 2012 – Amour / 1998 – Ceux qui m’aiment prendront le train / 1996 – Un héros très discret

1994 – Trois couleurs – Rouge / 1994 – Regarde les hommes tomber / 1991 – Malevil / 1990 – Le Conformiste / 1983 – Vivement dimanche !

1973 – Le Train / 1971 – Sans mobile apparent / 1969 – Z / 1969 – Ma Nuit chez Maud / 1966 – Un Homme et une femme

1962 – Le Fanfaron / 1961 – Horace 62 / 1956 – Si tous les gars du monde / 1956 – Et Dieu créa la femme

Né le 11 décembre 1930 à Piolenc dans le Vaucluse. Acteur incontournable du cinéma français. Son père, industriel et maire de Pont Saint-Esprit, pendant la Seconde Guerre mondiale, il fait partie de la Résistance et est emprisonné aux Baumettes jusqu’à la fin de la guerre. Sa mère, est tondue pour avoir eu une liaison avec un soldat allemand. En 1944, Jean-Louis Trintignant devient un passionné de poésie en lisant entre autres Jacques Prévert, Guillaume Apollinaire et Louis Aragon. C’est en 1949 qu’il a une révélation, en assistant à la pièce « l’Avare » de Molière, mise en scène par Charles Dullin. Il arrête donc ses études de droit et part prendre des cours de comédie avec Charles Dullin puis avec Tania Balachova à Paris. Il commence sa carrière au théâtre avec la pièce « A chacun selon sa faim » en 1951 puis il joue dans Macbeth de William Shakespeare.

Débute au cinéma en 1956 dans « Si tous les gars du monde ». Rencontre le succès avec « Et Dieu créa la femme » de Vadim, avec Brigitte Bardot et propulsé au rang de star internationale, leur relation fait couler beaucoup d’encre, et les mariages des deux acteurs éclatent. Elle le quittera ensuite pour Gilbert Bécaud. Après son service militaire, il revient au théâtre dans « Hamlet » puis au cinéma dans « Les liaisons dangereuses 1960 » de Roger Vadim en 1959, entame une carrière en Italie dans le film de Dino Risi « Fanfaron » où il rencontre le succès. C’est avec le film « Un homme et une femme » de Claude Lelouch qu’il retrouve son statut de star internationale. Cet amour entre deux personnes, né d’une rencontre sur la plage, obtient la Palme d’or au Festival de Cannes de 1966 et les Oscars du meilleur film étranger et du meilleur scénario original en 1967 aux États-Unis.

S’engage dans des films politiques…« Le Combat dans l’île » d’Alain Cavalier 1962 et surtout « Z » de Costas-Gavras avec Yves Montand. Il continue sa carrière entre la France et l’Italie avec le cinéma d’auteur, les films grand public et le théâtre. Il reçoit l’Ours d’argent du meilleur acteur au Festival du film de Berlin en 1968 pour « L’Homme qui ment » d’Alain Robbe-Grillet. En 1970, il joue dans « Le Conformiste » de Bernardo Bertolucci, considérant que c’est un de ses plus beaux rôles. Il joue aussi aux côtés de sa fille, Marie, dans plusieurs pièces de théâtre. A la fin des années 70, il s’éloigne quelque temps du cinéma.

Passionné par la course automobile comme trois de ses oncles, Louis, Henri et Maurice Trintignant ont d’ailleurs une carrière dans la course. Engagé par British Leyland, il court un temps en tant que pilote automobile professionnel, il fait plusieurs rallyes et courses en circuits. C’est lors d’une course qu’il rencontre Marianne Hoepfner, célèbre pilote de rallye, qui deviendra sa femme en 2000. En 1980, il fait les 24 heures du Mans mais abandonne puis, en 1982, participe aux 24 heures de Spa où il finit deuxième.

Des années 80 à la fin des années 90, Trintignant tourne moins et fait plus de choix… « Malevil », « Eaux profondes ». Aux côtés de Fanny Ardent dans le dernier film de François Truffaut, « Vivement dimanche ! » En 1985, il se retire dans sa maison d’Uzès. Reviens parfois pour jouer des personnages misanthropes et cyniques, voir le 1er film de Jacques Audiard, « Regarde les hommes tomber ». Il privilégie le théâtre…2005, au Festival d’Avignon, il présente son spectacle « Jean-Louis Trintignant lit Apollinaire » en hommage à sa fille Marie qui a été tuée deux ans avant. Après une longue absence, 2012 dans « Amour » de Michael Haneke, aux côtés d’Emmanuelle Riva. Ce film reçoit d’innombrables prix comme le César du meilleur acteur en 2013.

Mariage avec Stéphane Audran en 1954…Divorce deux ans plus tard. 1958, rencontre avec Nadine Marquand et se marient en 1961. Revient une dernière fois aux côtés d’Anouk Aimée dans « Les plus belles années d’une vie » de Claude Lelouch, la suite à « Un homme et une femme ».

Marie Trintignant est née en 1962 et décédée en 2003. Jean-Louis Trintignant, proche de sa fille, ayant tourné et fait beaucoup de théâtre avec elle, avouera plus tard que sa mort l’a détruit…

Ça ne guérit pas. Depuis quinze ans, ça m’a complètement abattu…

Je suis mort avec elle…

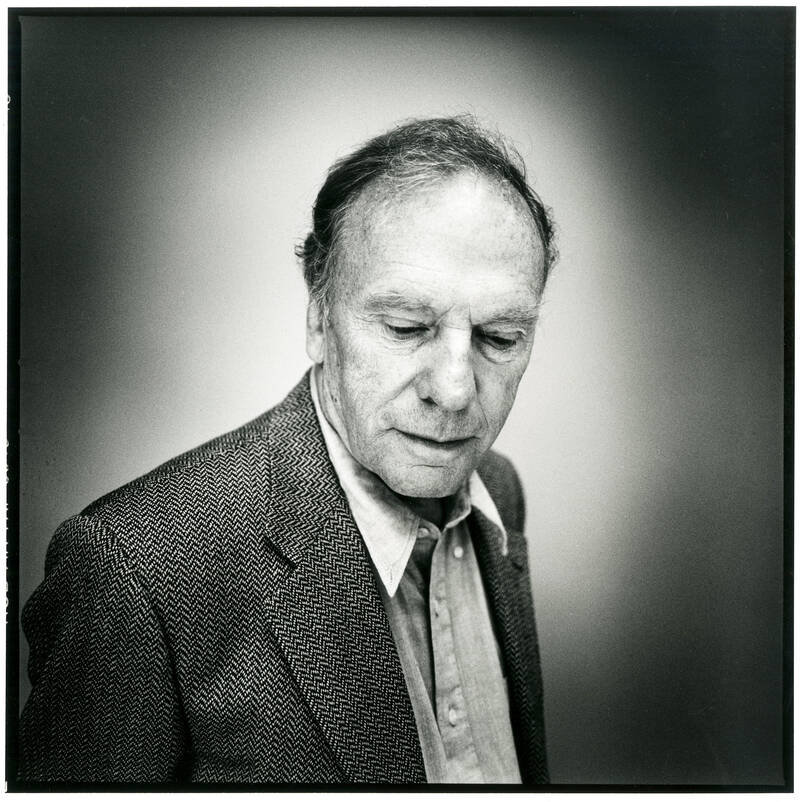

Dans un petit deux-pièces près de la Nation, où Jacques Audiard s’est longtemps isolé pour écrire. Un bureau, une chambre, une salle de bains. Près du bureau, une mini chaîne hifi, quelques disques, Sonic Youth, Carla Bley, Dylan, Proust lu par Dussollier…Face au lit, dans la chambre claire, une étagère débordant de livres. Philosophie, romans classiques et manuels d’écriture scénaristique. Dans une ancienne cité ouvrière où il s’est installé pour l’écriture d’Un prophète. Trois ans de cohabitation avec son coscénariste Thomas Bideguain commencent là. Après la lecture commune des journaux du matin, ils passent la journée face à face, bureau contre bureau.

Je me suis longtemps vu un destin dans la littérature ou dans la philosophie. Entre 15 et 18 ans, c’était Barthes, Blanchot, Foucault ou rien du tout. J’avais choisi mon terrain d’aventures. J’ai passé mon adolescence dans les livres. Je n’avais guère le choix. On m’a envoyé en pension quand j’avais 12 ans. Histoire de justice familiale. Mon frère y était, il fallait que j’y aille. L’argument était un peu faible, mais c’était comme ça. J’ai détesté la pension. C’était purement et simplement la taule. Un bagne de riches, près de Jouy-en-Josas, semblable à celui que décrit Modiano dans De si braves garçons, un établissement un peu militaire avec lever des couleurs, marches au pas, punitions corporelles… Ça a disparu, grâce à Dieu ! Je haïssais cet endroit, la société des garçons entre eux, la rivalité, le sport…Du coup, j’ai passé le plus clair de mon temps dans la bibliothèque de l’établissement, dont j’ai consciencieusement rincé les rayonnages, de Proust à André Dhôtel…J’ai fini par me faire virer et je me suis retrouvé à Paris, chez les curés, où j’étais interdit de bibliothèque.

Auriez-vous pu envisager une vie de scénariste ? Sans doute pas. Il y a, là, une forme de solitude assez mélancolique à laquelle j’ai voulu me soustraire. Mais, au milieu des années 80, j’étais parti pour. Quand je me suis consacré pour de bon à l’écriture, j’y suis allé franchement. J’ai absorbé toute une littérature théorique et pédagogique sur la question. J’ai nettoyé les rayonnages, de Todorov aux manuels américains pour scénaristes. Je voulais mettre des mots sur une pratique et une manière de procéder un peu hasardeuses. Je trouvais ça passionnant et revigorant. Mais être scénariste, en France, ça revient souvent à faire le soutier. C’est une drôle d’existence. Dénuée de véritable statut. Pour vivre de ses scénarios, il faut en abattre, entre 1984 et 1994, j’ai participé à l’écriture d’une dizaine de longs métrages dont Sac de nœuds, Poussière d’ange, Confessions d’un barjo, Baxter. Je ne me sentais pas complètement à mon aise, je vivais dans un 45 m2, avec une femme, un enfant. Je ne veux pas pleurer misère, mais, à un moment donné, j’ai vu que le système ne me convenait pas et que je n’existerais jamais qu’à travers le désir d’un réalisateur, d’un producteur qui continueraient l’histoire sans moi. J’en éprouvais un certain abattement.

La mise en scène a-t-elle fait évoluer votre pratique de scénariste ? L’implication est plus forte, bien sûr. Dans l’écriture du scénario, j’essaie d’avoir l’intuition des images à venir et d’imaginer la place que prendra le film dans le paysage du cinéma. Quand j’écris, la même question me revient : à quoi sert ce machin qu’on persiste à appeler cinéma et qui paraît parfois dépassé ? Qu’est-ce que cet outil ? Le prenons nous tel qu’on nous l’a laissé ? Est-ce, tout simplement, le même outil ? Je suis persuadé que non. Comment fait-on, aujourd’hui, pour capter le réel et pour en rendre compte ? Le scénario me donne toujours une base dont je vais me détacher ensuite, pour créer des trous d’air par lesquels je vais m’engouffrer.

LE CINEMA VU PAR…

JACQUES AUDIART

Pourquoi filmer le monde ?

Votre cinéma interroge le film de genre. Vous reconnaissez-vous dans cette étiquette ? Oui, complètement. Quand j’ai commencé à me poser la question de faire mon premier film, Regarde les hommes tomber, il ne me venait alors pas à l’esprit de faire autre chose qu’un film de genre. À l’époque, cela ne se faisait pas beaucoup au cinéma. En France, le film de genre était plutôt réservé aux balbutiements de la série télé. En arrivant à la réalisation, je me disais donc que cette chose là le cinéma de genre n’était pas vraiment pratiquée. Or selon moi, quand tu te mets à quelque chose, tu y cherches les interstices, ce que les autres n’ont pas vu, et là, il y avait visiblement quelque chose. En sus de cela, j’avais été formé à la littérature américaine, aux séries noires aussi. Mon père m’avait assez largement initié à tout cela. C’était un grand amateur du roman noir américain des années 1930 aux années 1950. Quoi qu’il en soit, j’avais une grande appétence pour l’esthétique noire, et notamment celle du cinéma américain.

Dans Regarde les hommes tomber un univers, celui de vos films, les sociétés masculines, des hommes entre eux…Le roman de Teri White, Triangle, m’a attiré parce qu’il mettait en scène ces relations entre hommes, difficiles à nommer, qui se situent quelque part entre l’homosexualité et la trouble amitié. Et ce roman noir sur l’ambiguïté des hommes entre eux avait été écrit par une femme, ce qui me plaisait plus encore. Regarde les hommes tomber posait aussi la question de la filiation. Quel territoire cinématographique nous a engendrés ? Quels films nous ont regardé grandir ? Il y a une forte tradition de films d’hommes en France, comme les films écrits par mon père ou Albert Simonin, Touchez pas au Grisbi, Le cave se rebiffe, avec Jean Gabin, dans lesquels passent des mots ou des gestes d’une douceur troublante. Ça m’a toujours intéressé de voir cette tendresse affleurer ce monde de « burnés » et, entre les personnages de Regarde les hommes tomber, je voulais que les rapports soient ambigus, retenus, que les choses ne soient pas données immédiatement. Le spectre des sentiments entre les hommes est très large. C’est aussi un monde où les femmes ont une place étroite et bien répertoriée, avec peu de raisons d’en changer. Mais les hommes, avec cet ordre-là, se sont piégés. Ils sont battus, ils sont foutus.

Vos collaborateurs vous décrivent comme un réalisateur ouvert aux propositions…Ça je ne sais pas, c’est à eux de le dire. Il m’arrive aussi de résister. Mais, sur ce plan, mon premier film a été une catastrophe. Je n’arrivais pas à me faire comprendre de l’équipe. Peut-être que je ne savais pas le faire. L’autorité vient sans doute avec l’expérience. Quand vous n’avez rien fait, il y a comme une mise à l’épreuve, un bizutage, une résistance sur la vision du cinéma qu’engage votre film…Mais ça n’était pas dit, c’était latent, c’était lourd. Sur Regarde les hommes tomber, j’apprenais aussi à travailler avec les acteurs, et l’expérience était singulière et délicate. Jean-Louis Trintignant et Jean Yanne ne partageaient pas les mêmes scènes, je tournais le plus souvent une semaine avec l’un, une semaine avec l’autre, comme si je réalisais deux films différents. J’ai ainsi appris que pour parler aux comédiens, il faut être polyglotte, savoir trouver des mots, des approches différents pour chacun. L’étrangeté de ce tournage était renforcée par le fait que Jean Louis Trintignant avait des problèmes de santé et que Jean Yanne me menait la vie dure. C’était un homme charmant, adorable, mais d’un cynisme absolu quant au cinéma. Il était impossible de lui de parler des scènes qu’on allait tourner, son rejet était total. Il appréciait la conversation, mais, dès qu’on en venait au travail d’acteur, il tournait tout à la dérision, refusait de parler de psychologie, d’intention ou d’expression. « Et mon cul sur la commode ! », lâchait-il. L’acteur, quand il veut, peut gagner son auditoire, mettre les rieurs de son côté, vous mettre en porte-à-faux avec votre équipe. Ça ne m’intimidait pas du tout, mais c’est un rapport de pouvoir assez éprouvant. Il ne faut pas montrer ses fragilités. Pour une première expérience, c’est coton, mais ça m’a sans doute permis d’apprendre vite.

Comment définir le cinéma de genre ? Je pense que le film noir s’assimile toujours au cinéma B, ce cinéma un peu impur dans l’histoire du cinéma mais qui produit des formes très puissantes, parce qu’il sait donner une vraie force aux choses les plus prosaïques. Le genre est comme une boîte à outils narrative et formelle dans laquelle tu vas piocher. L’énorme avantage de cette boîte à outils, c’est que le public reconnaît immédiatement les outils que tu utilises, ce qui va te permettre de faire circuler d’autres idées à travers ces mythes que tu reprends. En étant compris tout de suite formellement, tu peux dire beaucoup de choses. Prenez n’importe quel film noir des années d’avant-guerre ou d’après-guerre, il y a une esthétique très marquée qui se rapproche de l’expressionnisme. Gun Crazy, par exemple, est un film extrêmement inventif dans sa manière de styliser et de formaliser le récit. C’est vif et rapide. Je crois que c’est une caractéristique du cinéma de genre, la vitesse. Comme si ce type de cinéma avait un certain coefficient de pénétration dans l’air. C’est le contraire d’un film de mœurs où tu prends ton temps et tu affines la psychologie de tes personnages. C’est très comportementaliste behavioriste, pour le dire comme les américains. Le cinéma de genre, c’est la force du mouvement.

Vous référez-vous consciemment à des films dans votre processus de travail ? Les films que vous avez aimés constituent-ils une forme de grammaire qui vous aide à construire vos propres films ? Je crois qu’au bout d’un moment, ce type de cinéphilie n’a plus eu cours. Il a muté. Quand on est assis sur un certain nombre de films que l’on as vus et revus, ils sont comme métabolisés ; cela crée rapidement des sortes de plis dans ta lecture. À un moment donné, ma pratique de cinéaste est constituée de tous ces films. Parfois, je me rends compte que j’ai tourné des choses qui sont des références frappantes à des films que j’ai aimés. J’ai par exemple tourné la fin de Dheepan en toute bonne foi. Et puis au montage, quelque chose me taraudait, ça me rappelait un truc, c’était la fin de Taxi Driver. Pourtant, je l’avais fait en toute innocence.

Après une carrière d’assistant monteur et de scénariste. Est-ce une continuité logique d’arriver à la réalisation ou cela marque une rupture ? Est-ce différent de monter et d’écrire pour soi et de monter et d’écrire pour les autres ? Oui, très différent, même. Je m’en suis aperçu quand je suis passé du scénario à la réalisation. Ce dont je me suis rendu compte, c’est qu’écrire pour les autres m’a énormément bridé. Je ne peux pas dire que j’étais un scénariste rebelle ou que j’avais une pensée si forte que les autres ne pouvaient pas la comprendre, mais ce qui m’a fait passer à la réalisation, c’est plutôt l’insatisfaction que j’éprouvais en tant que scénariste face à mon propre travail. Je trouvais que les films que j’écrivais n’étaient pas très bons, entre autres parce que je n’arrivais pas bien à en cerner tous les contours. Et si tu trouves que le film terminé est moins bon que le scénario, c’est terrible.

Et pour le montage ? J’ai accédé au montage par une monteuse et m’a guidé. À ce moment-là, je faisais beaucoup de super 8 avec des festivals dédiés où tu te retrouvais à loger chez l’habitant avant de présenter ton film. C’est comme ça que je suis arrivé au montage et j’ai tout de suite aimé cela. Je voulais déjà faire du cinéma, mais ça ne me serait pas venu à l’idée de passer par le plateau. Ce n’est que beaucoup plus tard que je me suis rendu compte que monter et écrire, c’était le même geste au cinéma. J’ai la même relation de travail avec ma monteuse de toujours, Juliette Welfling, qu’avec mon scénariste, le récit et sa construction y sont centraux.

Ce sens du récit, qui vient du montage et du scénario, imprègne-t-il vos goûts de cinéphile ? C’est aussi difficile de répondre à cette question que de donner la liste de mes films préférés ou de déterminer quel est le moment que je préfère dans l’élaboration d’un film. Je suis très embarrassé car ce que j’aime vraiment ce n’est pas tant le film que le cinéma, ce médium extraordinaire. Dans ma pratique de cinéaste, je peux dire aujourd’hui que je préfère écrire. Cela requiert une attention à la singularité que j’aime beaucoup. Mais une fois que j’ai dit cela, je sais aussi que je fais du cinéma à cause du tournage, ce moment où se collectivise le projet individuel. J’aime que chaque maillon de la fabrique d’un film, de l’écriture au montage, soit inséparable du précédent et du suivant et qu’en même temps chacune de ces étapes exige une concentration radicalement différente.

Vos deux derniers films, sont filmés dans une langue étrangère. Cela complique-t-il votre travail de tourner dans une autre langue ? C’est parfois une complication, mais c’est aussi très libérateur artistiquement. Avant cela, j’éprouvais parfois une forme de lassitude à tout comprendre. J’avais parfois le désir de ne pas comprendre le dialogue et de juste le voir jouer. J’ai eu besoin de quitter ma langue maternelle, de m’en échapper. Je crois que c’était aussi une façon de mettre à distance mon goût de la lecture. En ne comprenant plus rien, je coupais les liens souterrains et très profonds qui existent pour moi entre littérature et cinéma. Cela me permettait aussi de revenir à mon amour du cinéma muet. Dans le cas de Dheepan je pense que c’est très clair. En y repensant, il y aussi quelque chose de cela dans Un Prophète où un certain nombre de scènes sont tournées en corse. Pour les Frères Sisters, c’était un peu différent.

Je sais qu’au moment de commencer Un Prophète et surtout Dheepan, je ressentais une forme de saturation à l’égard de castings français qui pour moi ne répondent plus aux obligations d’identification du cinéma. Si je vais au cinéma, je verrai des jeunes gens absolument charmants mais que je connais comme mon pantalon. Et j’avoue que je suis un peu las de ces castings français, franco-français même, qui ne répondent plus aux obligations d’identification du cinéma. En allant vers d’autres langues, je ne voulais pas seulement filmer d’autres couleurs de peau, d’autres façons de se vêtir ou de s’exprimer, je cherchais aussi des styles de jeu différents. En faisant Dheepan, je ne comprenais rien et c’était exaltant. Je donnais trois lignes de texte à une traductrice, après quoi les acteurs se concertaient brièvement. Je disais “moteur” et je ne comprenais rien du tout pendant que mes acteurs jouais ce que j’avais écrit. C’est de la musique : c’est très émouvant. Il y avait quelque chose d’universel dans leur expressivité dont j’étais sûr qu’elle remplirait complètement l’écran.

Et les Frères Sisters ont été une expérience différente ? Oui, ce film m’a permis de résoudre une vieille contradiction. Je n’ai jamais eu envie de travailler aux États-Unis, parce que j’en connais les lourdes contraintes, mais en revanche j’ai toujours eu envie de travailler avec des acteurs américains. C’est une commande d’acteur, une commande de John C. Reilly. À l’époque, je présentais De Rouille et d’os à Toronto. Il est venu vers moi avec sa femme pour me proposer d’adapter le bouquin de Dewitt. Sa femme étant productrice, ils avaient déjà initié le projet de production. Assez vite, j’ai compris pourquoi cette commande s’engageait comme ça. John C. a essentiellement une carrière de comique de second rôle, très reconnu bien sûr, mais de second rôle. Là, il s’achetait un rôle. Comme l’industrie à Hollywood est très cloisonnée, il est très difficile de sortir d’un tiroir quand tu y es, alors il est allé chercher extra muros un réalisateur européen qui aurait une espèce de petite renommée pour marquer un peu l’étrangeté de son projet et de son ambition. En somme, c’était ça.

C’est intéressant de dire que vous étiez perçu comme un réalisateur européen, plutôt que français. Ils étaient contents de me rencontrer et connaissaient très bien le cinéma que j’avais fait et l’appréciaient vraiment. Mais c’est vrai que ça aurait pu aussi être un Italien. Ce qu’il ne pouvait pas avoir, c’était un Américain, parce qu’il n’aurait pas eu le rôle qu’il voulait.

Après avoir fait ces films, voyagé du corse au tamoul en passant par l’anglais, êtes-vous attiré par de nouvelles langues ? Non, je reviens au français qui me ramènera au travail direct avec les comédiens. Je me dis que désormais je travaillerai différemment avec eux. Je ne sais pas trop comment exactement, mais je sais que je procéderai différemment. Admettons que le cinéma soit une affaire de représentation et d’identification, et posons-nous la question de ce que le cinéma français montre et ne montre pas. C’est à ce prix-là qu’on pourra s’intéresser à ce qu’il ne montre pas.

Est-ce difficile de passer d’un tournage européen a un tournage américain ? Ou alors, étant identifié comme réalisateur européen, avez-vous pu travailler comme d’habitude avec les acteurs américains ? Je savais que je ne voulais pas tourner aux États-Unis. On a fait des repérages là-bas bien sûr…Nous sommes même allés repérer au Canada. Mais dès qu’on commence à prévoir le travail de prévision de la production, on sait que travailler là-bas, ce sera l’enfer…En tout cas mon idée de l’enfer. On a finalement décidé avec le producteur, de tourner en Espagne et en Roumanie. A l’arrivée ce n’est pas un western spaghetti, mais un film complètement européen. Ensuite, il y a la question des acteurs américains. C’est incroyable de travailler avec eux parce que, et ce que je vais dire est assez cruel, ils travaillent énormément. Rien ne leur échappe, la voix, le corps…Quand ils viennent te voir sur le tournage ils te font une proposition de rôle intégrale. On pourrait se demander s’ils ne sont pas trop rigides, s’il est possible de leur faire reprendre certains aspect du rôle. La réalité est qu’ils travaillent tellement, qu’ils peuvent bouger tout ce que tu veux, justement parce qu’ils sont si forts. Par exemple, John C. pensait qu’il fallait prendre très au sérieux son personnage de tueur, le penser en tueur granitique. Je lui ai répondu que cela pouvait être plus complexe, qu’il pouvait à la fois avoir l’innocence d’un enfant de douze ans et lorsqu’il tuait des gens de le faire à la manière d’un enfant qui ne saurait pas ce qu’il fait. Jake Gyllenhaal aussi avait énormément travaillé. Ils étaient tellement rodés que je pouvais leur faire travailler des scènes écrites la veille. Avec Jake, on s’entendait très bien sur cet état de quasi improvisation.

Et ces acteurs américains étaient heureux de tourner dans un film européen ? Il faudrait leur poser la question. Mais je crois que oui.

Plusieurs de vos films sont des films d’apprentissage. Qu’est-ce qui vous inspire dans ce genre ? Ce n’est pas délibéré mais il s’avère que c’est une constante. J’aime le principe du roman de formation où un personnage doté d’un certain comportement observe le monde, évolue et voit sa vision du monde se modifier. Il y a aussi quelque chose d’assez moral, le roman d’apprentissage est un antidote au fatalisme. Cette idée que le personnage, découvrant des choses, va changer sa vision du monde, va faire bouger ses lignes, c’est optimiste. Et c’est un modèle très efficace pour un scénario.

Même si le vecteur moral de certains de vos personnages les voit évoluer d’une sorte de gélatine morale au mal. On pense à Tahar Rahim dans Un Prophète…À vrai dire, je pense que le film a été mal lu. Pour moi, justement, à la fin, c’est un personnage vertueux. Vu ce qu’il a appris, il sera plus vertueux que les autres. Pour moi, il s’agit de quelqu’un qui a éprouvé dans son parcours la connerie de la violence. Il y aura certes recours, mais il aura jugé la chose. Et je suis sûr que ce sera un beau-père absolument formidable, qui ne laissera rien passer. C’est une morale relative, mais je pense qu’il est meilleur que les autres. Après tout, il est entouré de cons.

Et il est meilleur que son mentor…À tel point qu’il l’a jugé ! Et tué, d’ailleurs.

Comment Un prophète est-il vu à l’étranger ? Comme un film de genre. Notamment chez les Anglo-Saxons. Ça ne me surprend qu’à moitié. Pour les étrangers qui connaissent peu le paysage du cinéma français, ça n’est évidemment pas un problème que les comédiens soient connus ou pas. Leur attention se porte vraiment sur le film, son articulation, son genre. Ils ne voient pas et c’est normal une partie du projet initial, qui était de mettre un « pied-de-biche » dans le système du casting français ordinaire, de faire apparaître de nouveaux héros, de nouveaux visages, les Arabes notamment, que notre cinéma montre peu en dehors des films sur les cités ou de chroniques réalistes. On m’a posé quelques questions sur nos problèmes de société, sur la situation politique du pays, mais la plupart des réactions semblaient exprimer simplement le plaisir de voir un film de genre. Je n’ai pas lu son article, mais ce qui me surprend à l’étranger, et ce qui, parfois, m’agace aussi, c’est l’extrême préjugé à l’encontre du cinéma français. Je vois bien que, pour eux, j’offre une alternative à ce qui les irrite, le péché de l’intellectuel, la psychologie soufflée à blanc, les films en trois pièces, cuisine, salle de bains, l’introspection littéraire. Mais, en fait, je ne vois pas à quels films ils font référence dans leurs critiques.

Christophe Honoré nous disait récemment avoir le sentiment que des films comme ceux d’Arnaud Desplechin ou les siens, qui entretiennent un lien étroit avec la littérature, étaient vus, à l’étranger, comme réactionnaires. Alors qu’on valorisait, via le palmarès cannois notamment, des films français comme Un prophète ou Entre les murs. Oui, on distingue chez Laurent Cantet un renouveau du réalisme, et on dit que j’ai réalisé un film digne du cinéma américain. Comme si le cinéma américain était la seule référence possible ! Quand je parcours les festivals à l’étranger, comme c’est le cas en ce moment avec Un prophète, je suis quand même marqué par l’incroyable variété du cinéma français, la richesse de ses propositions et je suis d’autant plus surpris par tous ces a priori. De la même manière qu’en France je suis sidéré que le cinéma américain reste souvent le seul horizon, la seule référence. Ça m’a encore frappé avec Un prophète, où l’on me renvoyait en permanence au cinéma de Scorsese, par exemple. Alors que les films qui m’ont plu récemment ne sont pas américains, mais chinois, danois, coréens, suédois…Morse, Pusher, Memories of Murder…

Les Anglos saxons célèbre à travers vous, la renaissance d’un style français, comme Jean-Pierre Melville qu’ils citent régulièrement. Oui, mais je ne comprends pas vraiment où ils veulent en venir. C’est sans doute pour me catégoriser et me présenter à leurs lecteurs. Le cinéma de Melville, puisqu’il est question de lui, ne m’a jamais vraiment touché. Je n’adhère pas, par exemple, à la manière dont il utilise les comédiens. L’Armée des ombres est un film remarquable, mais sinon ça m’a peu marqué, Melville n’a jamais été une référence pour moi. Truffaut, Godard, Melville…A l’étranger, ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent. Je m’y reconnais peu. Je finis par prendre ça pour de l’étroitesse, un manque de cinéphilie.

En quoi Un prophète est-il, lui aussi, une réponse au film précédent ? Après De battre mon cœur s’est arrêté, je me suis demandé quelle forme pourrait m’attirer dans un usage réaliste du cinéma. Est-ce que j’avais envie de continuer avec les propositions habituelles de casting ? Est-ce qu’elles me permettaient d’explorer certaines zones du réel. La réponse a vite été non. J’ai décidé d’adapter un scénario, Le Prophète, sur lequel on m’avait demandé d’intervenir en tant que conseiller. L’histoire d’origine m’intéressait parce qu’elle mettait en scène un personnage et une société que je ne connais pas du tout. Je n’avais pas de repères. Le récit déployait une mythologie dont j’ignorais presque tout, mais vers laquelle j’étais attiré, et il est vite devenu évident que le film ne pourrait se faire que si je n’en connaissais pas les visages. Il fallait une double apparition. Celle d’un acteur et celle d’un héros. Il était impossible de suivre un schéma classique, d’appeler les agents des uns et des autres. Le héros, je voulais le désigner, l’inventer, le mettre en lumière. Parce que cette lumière, avant, n’existait pas.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous approprier le scénario d’Abdel Raouf Dafri et de Nicolas Peufaillit ? J’y ai vu la possibilité de régler une question qui m’occupait depuis un moment avec la représentation d’un monde rarement montré au cinéma, celui que je croise en bas de chez moi, les Arabes qu’on ne voit que dans les films de banlieue ou dans des œuvres très naturalistes, à la frontière du documentaire. Je sentais qu’il y avait une autre image d’eux à développer. Une image fausse, peut-être, mais finalement plus vraie que nature et à laquelle on pourrait s’accrocher. Il ne s’est pas passé, en France ce qui s’est passé avec les Blacks dans le cinéma américain. Pendant des années, il n’y a eu que Sidney Poitier à l’écran et, soudain, ça a été la déferlante. Des personnages ont surgi qui ont tout balayé, comme Samuel Jackson ou Morgan Freeman dans Seven, et puis Obama, qui est beau comme un camion et qui attire la lumière. J’avais vraiment envie de faire des héros de ces personnages qu’on ne voit pas à l’écran, de leur écrire une grande musique. J’étais intrigué par la puissance érotique des jeunes Arabes. Si on regarde autour de soi, si on se promène à Barbès, c’est à tomber. J’ai interrogé des amis homos sur l’attirance très forte qu’ils ressentaient pour les jeunes Beurs et qui, à l’origine, me paraissait étrange. Pourquoi ce désir ? Le physique non européen ? Le côté très mâle ? La virilité sans concession ? Ca m’intriguait, ça me donnait envie d’aller voir. Sans savoir ce que j’allais trouver. Notre ambition était assez limitée finalement : montrer ces visages et ces corps. On ne peut pas continuer à faire des films entre nous. C’est un manque sociologique mais aussi une impuissance esthétique.

J’ai parfois l’impression que nous sommes en retard de vingt regards. J’avais l’ambition d’être dans le « film d’après ». Par opposition au film d’avant, qui se posait la question de l’intégration. Dans Un prophète, deux puissances s’affrontent à égalité par le biais d’une fiction, et on peut aborder, de plain-pied, d’autres questions. Comme le rapport maître-esclave. J’avais d’ailleurs une idée de titre pour la version anglaise, Gotta serve somebody [Tu dois être au service de quelqu’un], comme la chanson de Bob Dylan. Je n’aime pas tellement les titres qui sonnent comme des injonctions. Un prophète, ça se lit bien, ça s’écrit bien, mais les gens entrent dans la salle en attendant qu’on leur délivre la prophétie. Le titre peut toutefois avoir un double sens, le Prophète, c’est aussi celui qui annonce un nouveau type d’homme, un nouveau genre de voyou qui ne marcherait pas à la testostérone, une volonté en marche qui va se façonner une place, une identité, une liberté, se prendre en charge elle-même. « L’oiseau de Minerve prend toujours son envol au crépuscule ».

De quelle manière avez vous tiré à vous le scénario original d’Un prophète ? Malik était un pur psychopathe, un petit caïd qui devenait un grand caïd à la manière de Scarface. Même si j’aime le film de Brian De Palma, je suis incapable d’imaginer un héros qui serait dans la violence absolue, la noirceur, le cynisme. Je suis plus intéressé par un type qui voit dans le fait d’apprendre, de calculer, de réfléchir, un moyen d’avancer, de progresser et de vaincre. Et qui fait aboutir le film à un paradoxe, que serait-il devenu sans la prison ? Dans le scénario d’Abdel et Nico, le personnage sortait au bout de 40 pages et allait régler ses comptes. Thomas Bideguain, mon coscénariste, a eu l’idée de le faire rester d’un bout à l’autre du film et de ne le faire sortir que pour les permissions. Ça nous a donné une structure et ça nous a fait décoller. Avec la prison, nous avons pu inventer un ancrage mythologique et décoller du réalisme. L’univers carcéral est une métaphore toute prête qui nous a fourni un cadre très réel pour parler d’exclusion, d’humiliation, de rapports de forces exaltés. On y admet tout de suite l’expression du racisme et de la violence, c’est presque une tournure de phrase.

A l’époque de la sortie américaine de De battre mon cœur s’est arrêté, vous aviez déjà beaucoup accompagné votre film, aux États-Unis notamment. Vous disiez ressentir le devoir de faire des efforts pour défendre le cinéma français à l’étranger. Oui, il faut « assurer », au sens montagnard du terme. Il faut être présent pour élargir le champ. Les producteurs sont de plus en plus conscients que le salut passe par les ventes à l’étranger et que, sur certains territoires, il faut donner de soi sinon ça ne passera pas. J’ai été sidéré, quand je me suis rendu à Taiwan, de constater que les grands cinéastes du pays qui marqué la cinéphilie moderne, comme Edward Yang, Tsai Ming-liang ou Hou Hsaio-hsien, ne parvenaient pas y sortir leurs films. Il faut profiter des occasions qui nous sont données de gagner du terrain, mais c’est un boulot de taré. Ces voyages promotionnels sont déments, éreintants. La carrière internationale de De battre, auquel je ne m’étais pas préparé, a achevé de me persuader qu’il était possible d’envisager la vie de nos films ailleurs et, en l’envisageant ailleurs, de l’envisager ici.

Et Mathieu Kassovitz dans Un héros très discret, comment décririez-vous son itinéraire ? J’aurais du mal à vous parler de l’itinéraire de Kassovitz. Je me souviens d’un critique qui m’avait marqué en disant que c’était un film « péremptoire ». C’est assez vrai…Il me semble qu’Un héros, c’est d’abord un roman de Jean-François Deniau et c’est cela qui m’avait enthousiasmé, son côté post-hussard. Je viens d’une culture de droite, et son roman est un exposé et une critique à la fois. Je voulais pousser l’ironie encore plus loin, puisque nous avions le projet, avec Alexandre Desplat, d’en faire un opéra, il en subsiste tout de même des vestiges dans le film. Les intermèdes musicaux, par exemple. Mais c’est vrai que l’opéra, les comédies musicales, ce sont des choses qui me tiennent particulièrement à cœur. À l’époque, je crois qu’on avait vu Nixon in China. Et de l’autre côté j’avais été bercé par l’Opéra de Quat’sous. Et plus tard j’ai adoré la mise en scène d’Einstein on the Beach par Bob Wilson. Si cela n’avait tenu qu’à moi, Un héros très discret serait allé encore plus loin, j’aurais fait chanter les personnages.

Quelle place tient dans votre œuvre Un héros très discret pour lequel vous aviez reçu le Prix du meilleur scénario à Cannes ? C’est difficile à dire parce que je ne revois pas mes films. Ou bien, par hasard, cinq minutes à la télévision, et j’ai le sentiment que quelqu’un d’autre les a réalisés. Un héros très discret m’a laissé d’excellents souvenirs. Alors qu’après Regarde les hommes tomber, j’avais déposé les armes. L’expérience m’avait refroidi et ça ne m’intéressait plus. La perspective de ne plus jamais rien tourner ne me posait aucun problème. J’avais le désir de revenir à l’écriture. Et puis un producteur, Patrick Godeau, m’a présenté un scénario qu’il avait acheté, j’ai hésité et j’ai fini par m’y coller. Et tout s’est passé autrement. Je me sentais libre comme l’air. Je me suis rendu compte que, pour mon premier film, j’étais exagérément anxieux, au point de refaire mes découpages la nuit pour évacuer le stress…Pour Un héros très discret, à l’inverse, je me suis senti à l’aise et j’ai appris le plaisir que procurait la liberté. Je ne me sentais plus embarrassé par le fait d’écrire et de réaliser dans le même élan. A la fin du film, le personnage interprété par Mathieu Kassovitz reçoit une visite au parloir de la prison, et, pour cette séquence, le décorateur m’avait dessiné trois espaces la cellule, un couloir, un parloir, alors que, dans mon esprit, je n’avais écrit qu’un seul plan. Je ne suis pas resté prisonnier des contraintes techniques. J’ai fait démonter le décor pour le disposer autrement et ça m’a paru absolument naturel. J’avais compris que j’étais libre de mettre en scène mon récit.

Quant à savoir comment je vois le destin du petit filou qu’incarne Kassovitz…Pour moi, c’était plutôt une façon d’en finir avec l’après-guerre. Je suis né en 1952, je suis un pur enfant de cette période et je viens d’une famille où la culture était de droite. C’était invraisemblable, la bibliothèque était très large. J’en suis heureusement vite revenu mais cela veut dire que j’ai lu, enfant puis adolescent, des livres que mes contemporains n’ont jamais lu et ne liront jamais. J’ai lu Brasillach, par exemple. Et je crois que ce film était une manière d’en finir avec tout cela. Après j’ai vu Le Chagrin et la pitié en direct, je découvre Lacombe Lucien à sa sortie, je lis Paxton lorsqu’il est publié. Cette grande remise en question on la prend en pleine figure. C’est un moment où en finit avec le mensonge et je crois que Kassovitz est exactement cela dans Un Héros. C’est un menteur qui en finit avec le mensonge. Malheureusement, cela n’a pas été perçu comme cela du tout…

Cela n’a pas été perçu comme une sorte de point-virgule ironique à la fin d’une grande période de mise au point historique ? Cela a été perçu comme cynique, alors que c’était surtout ironique. Deniau était cynique, très cynique même. Moi, pas du tout.

Travaillez-vous différemment selon que vous filmez une adaptation ou une création originale ? Je ne pense pas. Je pense que la spécificité de l’écriture cinématographique ou scénaristique est qu’elle doive nécessairement être adaptée à un medium. Un scénario est un objet de transition. On pourrait évidemment éditer des scénarios non tournés mais cela n’a rien à voir avec ce que l’on entend généralement par l’écriture. C’est un objet qui est dirigé vers la réalisation, et seulement sa réalisation. C’est à ce moment-là qu’il s’accomplit et qu’il se dissout. Que l’on ait l’idée originale ou qu’on la trouve dans un roman, le travail sera le même. Faire du cinéma, c’est savoir adapter. Et inversement, il faut toujours garder en tête que le cinéma n’a pas être lu.

Et quand vous lisez, réfléchissez-vous toujours à la possibilité d’adapter le texte que vous avez entre les mains ? Non, absolument pas. Le cinéma pourrait s’arrêter demain que je n’arrêterais pas de lire beaucoup. Je sépare complètement mon goût pour la lecture et mon travail de cinéaste.

Alors comment choisissez-vous les œuvres que vous adaptez ? C’est difficile à dire. Il me semble que c’est plutôt la littérature qui propose des images et leurs enchaînements. En ce moment par exemple, j’adapte un auteur de bandes-dessinées américano-japonais, Adrian Tomine, que j’ai découvert. Alors même que j’ai une culture très lacunaire de ce genre, j’ai eu très envie d’en faire quelque chose. Ce qu’il y a d’intéressant chez Tomine, ce qui m’a tenté, ce sont bien sûr le sujets sur lesquels il travaille. Mais encore plus que cela, c’est sa manière de conclure ses histoires sans les terminer, dans un effet de suspension. Je suis fasciné par les trous qu’il laisse dans les cases. Il a une technique très assumée du gap vertigineux dans laquelle je vois tout à coup la possibilité d’une pratique d’ellipse considérable. Et cela, le cinéma sait bien le faire.

Ces textes seraient intrinsèquement cinématographique ? Charge à vous de le déceler ? Oui, c’est une impression d’y voir quelque chose briller qui serait de l’ordre du cinéma. Et cela va attiser mon envie d’en réaliser une adaptation. Et parfois, ce sont aussi des personnages, l’envie de mettre en mouvement des dessins de personnages…

Vous arrive-t-il de voir dans les œuvres originales quelque chose qui brille, qui soit de l’ordre de la littérature ? Oui, bien sûr. Je pense que le cinéma français, dans son entièreté, est littéraire. Je l’interprète comme un sentiment de la littérature qui se traduirait par la foi, le goût et l’amour débordant pour une culture, pour une langue…Godard, Truffaut sont des littéraires pur jus. Il y a moins cet aspect-là dans d’autres cinémas, quoiqu’on puisse peut-être le trouver chez certains cinéastes italiens, par exemple. Mais la littérature, le roman tendent des pièges énormes au cinéma. Si on pense par exemple à la qualité française, qu’on prend des cinéastes comme Claude Autant-Lara. Ils adaptaient des romans, mais tout donnait l’impression d’être en carton. Bien sûr, cela pouvait produire du jeu d’acteurs, des dialogues. Mais cela ne produit aucun jeu d’images.

Sauf Sur mes lèvres, vos films sont des adaptations. Pourquoi vous est-il plus naturel de passer par le récit d’un autre ? Une sortie de film, ça vous colle au tapis. Si vous n’avez pas déjà un autre projet, vous vous retrouvez en apnée. Or, les idées originales sont longues à développer. Pour me remettre en route, je trouve stimulant de passer par un récit existant. On y entrevoit l’expression d’une idée qui nous taraude depuis un moment et qu’on n’arrive pas à formuler. Après le succès de De battre, j’avais du mal à repartir et j’étais fatigué et sans confiance. Je n’étais pas en phase avec ce qui se passait. Je ne comprenais pas pourquoi l’accueil public et critique étaient meilleurs qu’à l’époque de Sur mes lèvres, et je ne me sentais pas très à l’aise avec le film. Je l’aimais peu. Sans doute parce que son écriture était très frontale et sincère. C’était sans doute naïf de prendre les choses ainsi, car le film abordait des territoires que j’avais déjà parcourus dans les deux sens, mais, là, c’était direct. Certaines choses me gênaient.

De battre est un bon exemple d’histoire que j’ai rapportée dans mon jardin. Quand on m’a proposé un « remake », j’ai pensé au film de Toback, dont je gardais un souvenir lointain, celui d’un mauvais garçon qui voulait faire du piano et celui d’une opposition un peu sommaire entre un père et un fils. Personne ne l’avait vu à l’époque, et il est un peu dur de le revoir, c’était un peu la queue de comète du cinéma indépendant américain de ces années-là. Mais ça m’intéressait de trouver où je pourrais me glisser, quelle question je me poserais. Et je l’ai tiré vers des choses qui me parlaient de manière intime. Ce moment très particulier, pour un homme, où s’inverse le rapport avec le père, où son autorité et sa capacité de décision déclinent et où elles passent entre vos mains. Nombre de garçons ont du mal avec ça. C’est une prise de responsabilité à laquelle on n’est pas préparé, l’effondrement d’une illusion, d’une image stable et forte, d’un guide.

On sent dans votre cinéma une filiation française, mais aussi une forte inspiration américaine. J’ai beaucoup pensé au cinéma italien aussi. Quand je fais Sur mes lèvres, par exemple, j’avais le sentiment de dessiner un personnage italien. Et ce qui a été très agréable avec Vincent Cassel, c’est que nous nous sommes très bien entendus sur ce point. Lui-même a eu aussi cette vibration. Et c’est merveilleux de pouvoir dire tout à coup à un acteur, pense à Gassman, rappelle-toi les films de Risi et de voir que tout cela a un écho immédiat. Ce que j’apprends, va m’engager dans le film suivant. Au tournage de Sur mes lèvres des choses se sont passées qui ont modifié mon rapport au travail. Les propositions d’Emmanuelle Devos et de Vincent Cassel m’ont fait réaliser que le film racontait autre chose que ce que j’avais imaginé, que c’était une histoire d’amour. Ça peut sembler étrange, mais je ne l’ai réalisé qu’à ce moment-là. Je voulais faire un film de genre, et il était très construit. Son récit était complexe, aiguisé, chargé jusqu’à la gueule. Si je n’avais pas été à l’écoute des indications que me donnaient les acteurs, j’aurais obtenu un tout autre film, au détriment de la montée d’un sentiment amoureux. Ça m’a conduit à adopter une plus grande souplesse dans l’écriture, à ne rien verrouiller.

Vous avez deux scénarios sur un tournage, le principal et un deuxième cahier pour lancer des pistes. Si je ressens le besoin d’être surpris, les autres aussi. J’ai une théorie, celle du plan incliné…Il faut toujours pencher vers l’avant, à la limite du déséquilibre, avec les comédiens comme avec l’équipe technique, pour éviter que ça se stabilise. Pendant les répétitions, je fais travailler les comédiens avec un texte qui utilise des arguments du récit mais qui propose des situations différentes pour qu’ils restent frais et que le scénario ne s’use pas. Le texte de cinéma est un texte pauvre, qui joue avant tout des situations. Ça n’est pas du Shakespeare ! Il ne faut pas trop l’entamer sinon que reste t-il au moment du tournage ? Sur un plateau, j’ai effectivement deux scénario…Dans le « cahier B », je garde des bouts de scène développés en marge du récit principal et qui peuvent créer un appel d’air, lancer les comédiens sur une piste qui n’était pas prévue. De battre mon cœur s’est arrêté s’ouvre ainsi sur une scène qui n’appartient pas au scénario et qui est légèrement en biais, très peu écrite. J’écris chaque film comme une réponse au précédent. J’ai développé un récit en forme de chronique pour De battre afin de m’éloigner de la grande mécanique scénaristique de Sur mes lèvres. Et, là encore, le scénario s’est trouvé modifié par l’expérience du tournage. Curieusement, le film a développé des anticorps. Dès que je changeais de point de vue, dès que je m’attachais à un autre personnage que celui de Romain Duris, ça ne marchait pas. Je me suis donc mis à le suivre, à le coller, à le pister en permanence. Il se retrouvait de tous les plans. C’était un défi physique pour lui et c’était excitant, parce que le filmer est passionnant. On peut l’emmener dans les coins et lui tirer dessus….

L’expérience était angoissante, je me demandais en permanence…Est-ce qu’un acteur peut supporter ça ? Quelles particules de lumière renverra-t-il ? Lors des premières projections, au montage, j’en étais malade. Je ne voyais pas Romain. Comme s’il n’avait pas imprimé la pellicule, je ne retrouvais rien de ce que je percevais quand je mettais l’œil dans le viseur. Ça m’a flanqué par terre. C’était pathétique. J’ai bouffé la poussière pendant un mois. Et ça n’a changé qu’avec la première projection de travail sur grand écran. Je me suis rendu compte qu’en vidéo, on ne voit pas les regards, ils sont bouffés, ce sont des regards de morts. De Battre était encore une expérience difficile. En tant que réalisateur, je vois où se situe mon désir, mais mon plaisir, je ne l’ai pas encore trouvé. A chaque film, je laisse des arêtes. J’ai perdu six kilos sur De battre…A ce rythme, je me vois disparaître à l’horizon 2010.

Cette cinéphilie, c’est votre langue sur les plateaux, avec les acteurs ou les techniciens ? Non. Ce jeu de références est trop dangereux. Cette conversation avec Vincent par exemple, je l’ai eue en partant d’un angle très large et en sachant qu’il comprendrait immédiatement ce que je voulais dire. Il y a beaucoup d’implicite lorsqu’on parle du jeu italien. Si c’était du pur mimétisme, que je montrais une scène à un acteur en lui disant de la reproduire à la lettre, ce serait très mal barré !

Vous disiez aussi être prêt à travailler à la fabrication « de récits et d’images dans d’autres formats » ? Vous venez d’achever le tournage des derniers épisodes du Bureau des légendes. La série est-elle un de ces autres formats ? De fait, oui, je le pense. Au sens strict même, parmi les révolutions qu’opère la série, celle de la succession des épisodes est très réussie. Maintenant, le cinéma est obligé de regarder vers la série. Par exemple lorsque l’on a créé Un Prophète avec Thomas Bidegain, mon co-scénariste pour ce film, on s’est dit que pour un film de 2h30, on allait chapitrer le scénario, comme pour une série, par thèmes.

C’était l’époque de l’âge d’or des séries, les Soprano… Êtes-vous un amateur de séries ? Je n’aime pas cela du tout. J’en regarde uniquement sur recommandation ou prescription. Je ne dis pas cela par excès d’intelligence, mais j’ai l’impression de comprendre vite et je m’ennuie assez rapidement. Ce qui n’empêche qu’il y ait des choses remarquables à y prendre. La révolution de la série, c’est le format en cinquante minutes. Tout doit être concentré en cinquante-deux minutes avec la fin ouverte au bout, le cliffhanger. Si Hitchcock voyait des séries aujourd’hui, il se flinguerait. Ce sont des « talking postcards ». Au fond, ce n’est presque que du dialogue. La seconde révolution de la série, c’est la position du showrunner, qui est celui qui fabrique la chose. C’est lui le créateur, et le réalisateur se voit attribuer une fonction d’exécutant. La série impose le primat du scénario sur la réalisation.

C’est une victoire du modèle créatif du cinéma hollywoodien ? Oui, si l’on veut puisque le département des scénaristes avaient déjà beaucoup de pouvoir à Hollywood. Avec la série, ils s’imposent comme les seuls créateurs. Ensuite, quand on voit ces équipes de scénaristes à l’œuvre c’est très impressionnant. Rochant sur le Bureau des légendes. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a là une révolution copernicienne, par rapport à nous, cinéastes dits « auteurs ».

Y a-t-il cependant des séries qui échappent à cette loi d’airain du scénariste-créateur ? Oui, True Detective était une tentative de révolutionner la révolution. C’était l’idée d’un scénariste et d’un réalisateur unique. Mais cela ne tient qu’en huit épisodes…La première saison est marquante, de ce point de vue-là. C’est du cinéma d’auteur adapté au format télévisé.

Vous avez signé les deux derniers épisodes du Bureau des légendes…Oui. Éric Rochant m’a appelé et j’adore son travail. Il me rappelle un pan d’histoire, avec par exemple Les Patriotes, qui est un OVNI, d’une originalité incroyable. J’étais touché qu’il m’appelle, et j’avais envie de travailler avec lui, d’autant plus que c’est un incroyable scénariste.

Et comment s’est passée cette expérience de travail entre un scénariste-créateur et un réalisateur-auteur Je n’y croyais pas, à l’origine. En amont de la série, j’avais déclaré que la série m’intéressait à la condition que je n’écrive pas. Or, cela ne s’est pas passé ainsi du tout, non qu’il y ait eu de la mauvaise foi de la part d’Éric, mais à cause de la défection de certains scénaristes. On a commencé par travailler de manière très collégiale avec Éric avant qu’il ne me dise que j’étais complètement libre. Au début, évidemment, je n’y croyais pas du tout : après tout, je m’apprêtais à filmer quelque chose dont je n’avais même pas choisi ne serait-ce que le sujet. Mais j’ai effectivement été libre de faire ce que je voulais. En plus, Éric était exténué. Notre entente s’est donc en quelque sorte faite sur notre enthousiasme à l’idée de travailler ensemble et sur sa fatigue à lui. Tout s’est bien passé, en somme.

Et ce système de production, avec sa puissance financière, a-t-il une force de séduction ? Évidemment. Les plateaux étaient remplis d’une équipe considérable, tous les jours, en permanence, et le matériel était pléthorique et extraordinaire Je n’ai jamais eu accès à ça. Si tu me donnes des outils, je veux absolument tout voir, faire tout fonctionner ensemble, maîtriser toutes les caméras…C’est assez enivrant.

Le format de la série est-il le dernier coup de boutoir du système de production industriel américain dans le système européen ?

J’ai une théorie extraordinairement pessimiste là-dessus…Le cinéma est mort, et qu’on ne le sait pas.

Pour moi, c’est désormais datable, il s’agit des années 1980-1990, avec l’arrivée du numérique. Et ce, pour une raison bien réelle…Pour exister, le film avait besoin du réel. Il en avait besoin photographiquement, « argentiquement ». À partir du moment où l’on rompt le pacte avec le réel s’installe l’ère du doute. C’est assez curieux, quand Scorsese et Coppola font une sorte de « philippique » contre les Marvel, ils ont raison. C’est frappant, et puis venant d’eux, la déclaration a du cachet, on l’écoute. Mais on a tort de n’écouter que cela. Il y a un point aveugle qu’on ne cite jamais, le numérique. Les environnements Marvel, tous ces univers synthétiques ne sont possibles que parce que le numérique a atteint cette possibilité-là. À partir du moment où l’on peut substituer à la nécessité, à la réalité de l’objet autre chose qui sort du calculateur, quelque chose s’est rompu dans la fabrique du film. Ce n’est plus du cinéma. Du reste, on devrait demander conseil à des lexicographes et appeler cela autrement. C’est par paresse, que l’on dit « cinéma ». Il faudrait employer un autre mot.

Le trucage et les effets spéciaux, facilités par le numérique, font partie du cinéma depuis les origines…Il suffit de penser à Méliès. Le numérique introduit-il vraiment une rupture qualitative ? Il s’agit davantage d’une rupture ontologique. Ce ne sont pas des effets spéciaux d’une autre nature. Bien sûr que Coppola et Scorsese ont raison lorsqu’ils disent qu’il s’agit d’une industrialisation des récits. La conséquence est terrible, on n’a plus besoin du réel. Le cinéma comme le roman avant lui apparaît et se développe à une moment donné parce qu’il remplit une fonction sociale…De la même manière que le roman a été le miroir de la société pour une bourgeoisie dont il accompagnait l’émergence, le cinéma a servi de miroir aux couches nouvelles qui accédaient au loisir et pouvaient se payer un billet de cinéma de temps à autre. Le cinéma, c’est le miroir de la société industrielle. Dès le début, le cinéma américain s’industrialise, Hollywood apparaît au début des années 1910. Et à quoi sert le cinéma ? À identifier des peuple, à raconter les nations. En France aussi, sous la IIIe République, le cinéma sert à cela. Si l’on dressait une typologie sociale de la France de l’entre-deux guerres, il suffit de regarder un film de Pagnol. Si l’on veut voir comment le prolétaire se représentait, un film de Jean Gabin fera l’affaire. C’est une fonction très claire. Godard ne dit pas autre chose que cela sur le renouveau du cinéma italien en 1947. Je pense qu’aujourd’hui le cinéma a conservé cette fonction dans des États où il est moins libre, comme la Chine ou l’Iran. Les réalisateurs de ces pays cherchent des types humains, se débattent avec le réel et inventent des nouveaux récits. Alors qu’en Occident, cette fonction d’identification par le récit est brisée. À la place, il reste des sortes de séries animées produites sur ordinateur.

Ne pensez-vous pas que le numérique sera forcément frappé d’obsolescence ? Quand on revoit un film de super-héros un peu daté comme le Spiderman de Sam Raimi, on se rend compte que l’appareillage numérique est déjà dépassé mais que le film reste bon. En toute franchise, je n’ai pas vu des palanquées de Marvel, mais ce film-là, je me souviens très bien avoir été marqué par une tentative extrêmement agréable d’érotisation. En fait, on s’est habitués à un dynamisme singulier de la lumière. La HD, par exemple a une lumière très électrique à dominante bleue, ou jaune parfois. Certes, la Kodak de l’époque était totalement fausse, mais elle nous disait sans cesse sa limite, et c’est ce qui en faisait la beauté, d’une certaine manière : en granulation, en manque de précision…Mais là, je redoute que cette chose-là ne nous fournisse des réflexes pavloviens. Moi, jusqu’à vingt-cinq ans, ma culture cinématographique est faite pour moitié, sinon plus, de films en noir et blanc. Et dans ces films en noir et blanc, une bonne portion étaient sourds et muets. Or maintenant, on peut oublier le noir et blanc…Le public n’est tellement plus accoutumé à l’effort d’imagination que représente le noir et blanc qu’il ne sait pas comment réagir. Tout ça, c’est terminé. Ou bien, de manière très exceptionnelle, comme dans le cas de Roma qui adopte une position très particulière. Il assume avec force, presqu’avec fracas, de coller une claque à Hollywood et de les envoyer se faire voir chez les Grecs d’autant qu’il est chez Netflix, alors bon, il s’en fout. J’aimerais faire un film en noir et blanc, d’ailleurs.

Vous y songez ? Bien sûr, j’y pense. Toutefois il y a ce problème que ce qui paraissait naturel autrefois, semblerait artificiel aujourd’hui. Il y aurait une pose un peu « chichiteuse ». Alors que si je le faisais, ce serait pour cette raison très simple que les couleurs m’encombrent. Filmer aujourd’hui une rue dans Paris, c’est assister à un concours de laideur.

Pourquoi ne pas assumer comme Tarantino qui filme les Huit Salopards en 70 millimètres plus fait depuis vingt ans ? Parce que je crois justement qu’il y a chez Tarantino une culture fétichiste qui est, selon moi, trop complexe. Personnellement, je le ferais pour des raisons très simples, avec le noir et blanc, on peut gommer beaucoup de choses. Le centre de l’image est mieux contrôlable.

Vous avez inventé et fait évoluer beaucoup de personnages, Y en a-t-il un préféré ? Un personnage fétiche ? Je n’ai aucun personnage fétiche. J’ai beaucoup aimé tous mes personnages et j’ai beaucoup aimé les acteurs qui les ont interprétés. Après, je peux avoir des souvenirs plus précis de plaisir de voir jouer une actrice ou un acteur. Vous savez, Enzo Ferrari a écrit des mémoires qui s’appelaient Mes joies terribles. Je crois que ces moments sont des joies terribles de la sorte. Ce ne sont pas des personnages, mais des personnes, femmes et hommes, qui vont interpréter des personnages et les faire sortir d’eux-mêmes et, quand cela se produit, c’est pour moi toujours une chose exceptionnelle. J’ai toujours le sentiment que c’est pour moi qu’ils font ça ! On n’en croit pas ses yeux.

Y a-t-il une question « tarte à la crème » qui revient à chacun de vos entretiens, qu’on vous pose fréquemment ? Non, pas vraiment. Longtemps on m’a demandé ce que cela faisait d’être le fils de mon père. Mais on me la pose de moins en moins, donc je me la pose à moi-même, et c’est assez agréable.

Enfin, y a-t-il une question que vous aimeriez qu’on vous pose et qu’on ne vous a jamais posée ? Ce serait la question…« Pourquoi filmer le monde ? » pour sa réponse…« Pour créer des univers, et voir comment ils fonctionnent ». Il y a un aspect quasi-géométrique. Je sais que je fais du cinéma et que je vais filmer, à un moment donné, parce que c’est mon rapport avec le monde. C’est un rapport au collectif. C’est comment, à partir d’un projet individuel, l’on va le collectiviser, au point de le donner à des gens que l’on ne connaît pas. Ça, c’est intéressant. C’est une très grande émotion, dès que cela se passe sans moi. C’est faire des choses qui vont se passer sans notre présence. C’est peut-être ça, être romancier, d’ailleurs…