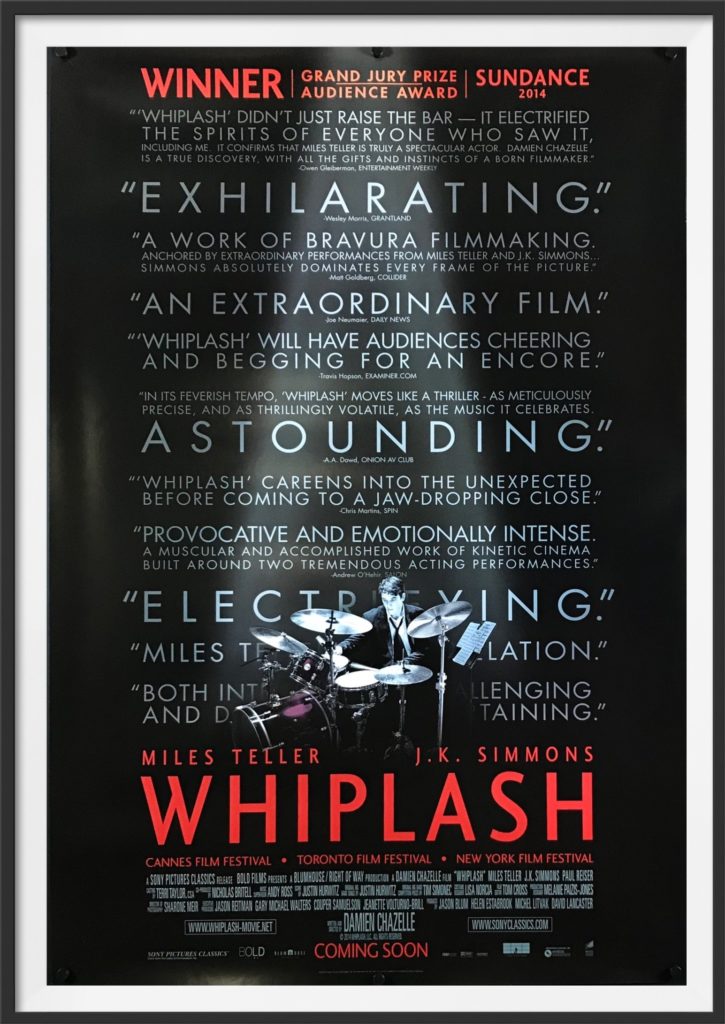

Après un deuxième film réussi Whiplash (2014) à l’énergie brute et sans concession, Damien Chazelle réalise deux ans plus tard La La Land comédie musicale en hommage à Jacques Demy et l’âge d’or de Hollywood avec Ryan Gosling et Emma Stone. C’est un triomphe critique et public et il devient le plus jeune réalisateur oscarisé de l’histoire, à 32 ans. Depuis, il a carte blanche. Tous ses projets sont possibles.

DAMIEN CHAZELLE

Par Quentin Girard / photo Myriam Roehri

Rencontrer Damien Chazelle un samedi, jour de révolution, était une surprise. Depuis que la capitale brûle avec ses barricades et feux de joie hebdomadaire, on pensait que les personnalités ne venaient plus. Arrivée à l’hôtel Lutetia, dans le VIe, les gilets jaunes sont dans la rue. Le réalisateur et scénariste franco-américain n’a pas vraiment suivi la situation…Non, ça ne l’inquiète pas plus que ça. C’est une attitude très différente de celle aux Etats-Unis, on n’a pas cette culture de la manifestation. C’est bon pour la santé d’une nation d’avoir un esprit de protestation, d’aller dans la rue. Il faut juste trouver un équilibre. La politique aux États-Unis le rend triste, même s’il sait qu’en vivant dans les beaux quartiers de Los Angeles, il est protégé…J’ai grandi côte Est et j’habite en Californie. Les deux côtes sont séparées du centre du pays. C’est un peu à cause de ça qu’on a eu Trump. Nous n’avons pas vraiment essayé de comprendre le mouvement qu’il représentait. On s’en moquait comme une blague, une absurdité, du théâtre…

Il fait si jeune, 34 ans en janvier, un bouc léger et un combo pantalon, pull fin et chemise discrète par-dessous, l’air propret d’un étudiant bien élevé, gentil, un peu fade peut-être en apparence mais avec qui on comprend vite qu’on pourrait parler toute la nuit. En quelques années, l’homme s’est imposé comme rarement à Hollywood…Il est incroyable, et c’est un honneur qu’il ait pensé à moi pour jouer Janet la femme du premier homme sur la Lune, nous disait Claire Foy en octobre, pour la sortie de First Man, son beau film consciencieux et mélancolique sur Neil Armstrong et la conquête spatiale. Son premier, en 2009, est passé inaperçu. Mais avec Whiplash, en 2014, sur un jeune batteur poussé à bout par un prof sadique, il est remarqué et salué pour sa manière de filmer la musique comme un sport. Un combat de boxe où le solo final touche au sublime mais où aussi tout plaisir semble disparaître.

Dans ses films, un thème commun l’éloge du travail. Les héros sont des gens bien, obnubilés par un but, qui arrivent à se dépasser…C’est important pour moi, ce qui m’intéresse, c’est le processus, le fait de devenir quelqu’un. Pour Whiplash, je trouvais que dans beaucoup de films sur des musiciens, ils étaient nés génies. Je voulais montrer ce qui était caché. Pour Armstrong, pareil, j’avais envie de raconter les huit années avant. Comment on prend un rêve pour le transformer en réalité. Il s’arrête un instant, réfléchit, cherche ses mots. Souvent, il commence ses phrases par un petit rire timide…Je partage quelque chose avec tous mes personnages, forcément. Surtout cette obsession pour le travail et pour les difficultés à trouver un équilibre entre vie professionnelle et privée. C’est dur parfois de savoir quand il faut s’arrêter. Trouver un équilibre n’est pas évident, ce n’est pas naturel pour moi. Si je n’avais pas ma famille, mes amis, ma femme, je passerais mes journées à travailler sans sortir en mangeant des chips. Dans Whiplash, le héros quitte sa petite amie avec des mots très durs. Il la juge pas assez ambitieuse, il a peur qu’elle le gêne dans sa quête de la perfection…Je n’ai jamais été aussi méchant, mais je reconnais ces sentiments. Whiplash, c’est mon pire côté, c’est Mister Hyde.

Damien Chazelle passe son enfance dans le New Jersey. Sa mère, est une historienne médiéviste. Son père, un célèbre mathématicien et informaticien franco-américain, professeur à Princeton. Grâce à lui, le réalisateur a cette double culture et parle français avec un joli accent, ponctué de mots anglais. A la maison, le gamin grandit dans un océan de culture. Des livres partout et dans les enceintes, du jazz, Miles Davis, John Coltrane, Duke Ellington, des sons qui le poursuivent encore aujourd’hui. Batteur lui-même, il s’entraîne à 18 ans jusqu’à six heures par jour. Ses films respirent cette nostalgie au point qu’il semble se désintéresser des versions plus modernes du jazz…Ce qui m’intéresse, c’est le dialogue entre le présent et le passé. J’aime ces personnages qui vivent à notre époque mais qui sont aussi dans le passé. Ou peut-être plutôt dans le rêve. Parfois c’est beau, parfois c’est un problème d’habiter dans la fantasy, de refuser la réalité moderne. C’est ce qui m’excite aussi dans le fait de travailler à Paris bientôt pour vivre l’équilibre entre le vieux et le nouveau, les fissures, la tension qu’on trouve dans cette ville.

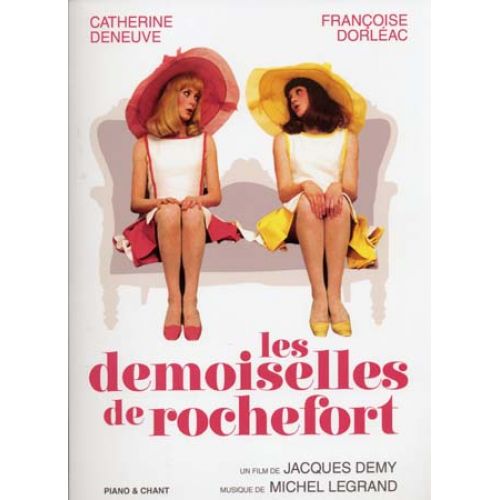

A 13 ans, l’adolescent est envoyé dans la capitale chez sa famille paternelle et passe un an au collège privé Sévigné. Il devient cinéphile, découvrant la multitude des salles parisiennes et les cinéastes de la Nouvelle Vague, il tombe amoureux des œuvres de Jacques Demy et du compositeur Michel Legrand. Cette passion, il la partage ensuite, étudiant à Harvard, avec Justin Hurwitz, son camarade de chambre rencontré dans le même groupe de musique désormais son compositeur attitré, oscarisé lui aussi, dans une forme de binôme réalisateur-musicien assez rare. Damien Chazelle est venu à Paris pour voir son camarade diriger un ciné-concert de La La Land dans l’impressionnante grande salle de la Seine musicale, la foule est venue en grand nombre. Les premières notes partent, un doux sentiment de joie et d’amour déconnecté de tout problème envahit l’atmosphère. Les gilets jaunes sont loin…

AUSSI BEAU ET AMER QUE L’AMOUR

par Jacky Goldberg

Au-delà du pastiche tatillon des films musicaux hollywoodiens classiques, l’étude très fine et vraiment émouvante du cycle d’une histoire d’amour. La La Land est une utopie, un lieu magique qui par définition n’existe pas, et où les rêves se déploient dans un imaginaire a priori sans limites , c’est aussi le surnom ironique donné à Los Angeles, L. A., l’usine à rêves…La première perfection de ce film qui en dévoile un certain nombre, c’est donc son titre, puisque son réalisateur, Damien Chazelle, n’y raconte rien d’autre que la quête de ce lieu, et ce qu’il en coûte pour y poser le pied. Ryan Gosling et Emma Stone y jouent Sebastian et Mia, jazzman virtuose mais confidentiel et wannabe actrice, qui plusieurs fois se croisent et s’ignorent dans un L. A. chimérique, hors du temps, avant de tomber amoureux et de tenter de vivre, ensemble, leurs rêves.

Perfection, là encore, du casting, puisque les deux comédiens, qui en sont à leur troisième collaboration après Crazy Stupid Love et Gangster Squad, respirent la complicité tout en dégageant une forme de proximité et de simplicité qui pousse à l’identification. Dès son introduction virtuose par un plan-séquence au milieu des embouteillages, avec des dizaines de danseurs et des centaines de figurants, moquant l’absence de saisons et l’impression de surplace qui règne dans la mégalopole californienne, la comédie romantique se fait aussi musicale. Mais cet art très maîtrisé du pastiche, jusqu’à laisser volontairement des petits grumeaux dans le chant ou la danse, ou comment atteindre la perfection dans l’imperfection, serait un peu vain s’il n’était nourri d’une véritable vision, puissamment mélancolique, qui était en germe dans son précédent Whiplash, mais ne trouve son accomplissement qu’à l’issue de ce film-ci. Ce qui semble obséder jusqu’ici Chazelle, c’est en effet la question du geste, de sa répétition, de la soumission qu’il implique, des désirs contradictoires qu’il convoque. Whiplash montrait, avec une grande ambiguïté, comment un apprenti jazzman sacrifiait tout pour l’obtention d’un jeu techniquement parfait mais artistiquement éteint, s’épanouissant et s’abîmant en même temps dans une relation SM avec son maître-bourreau. Dans un dialogue capital de La La Land, le personnage joué par Ryan Gosling s’entend reprocher son conservatisme par un collègue apôtre, lui, d’un jazz impur…Tu t’accroches au passé, alors que les artistes que tu révères cherchaient à faire la musique du futur. C’est que ce personnage moderniste, joué par John Legend, est celui par lequel Chazelle, de façon très retorse, pointe sa propre aporie en tant qu’auteur, il est, comme ses héros, obsédé par le passé, par la pureté, par la perfection, mais il sait, au fond de lui, que cela ne fait pas le génie.

Aussi, lorsqu’il montre, dans un finale poignant, au prix de quels sacrifices on atteint cette île utopique appelée La La Land, il est impossible de ne pas voir, derrière le rideau de fumée, une grande amertume. Une tristesse que le rêve ne soit finalement que ça. Transmuer cette amertume en une forme de bienveillance réciproque qui console les amants consumés. Le spectacle est brillant, l’intégrité artistique est sauve avec le petit club de jazz plutôt que les mornes Zénith, le public, celui du club comme celui du cinéma est sous hypnose, les yeux embués, mais les regards de Seb et Mia qui se croisent, eux, ne disent qu’une chose…Est-ce que cela en valait vraiment la peine ? Et le vrai trait de génie du cinéaste, pour le coup, est de transmuer cette amertume en quelque chose d’autre, en une forme de bienveillance réciproque qui console les amants consumés. On pense alors à ces mots de René Char dans le poème Allégeance…

Dans les rues de la ville il y a mon amour

Peu importe où il va dans le temps divisé

Il n’est plus mon amour, chacun peut lui parler

Il ne se souvient plus qui, au juste, l’aima

Et l’éclaire de loin pour qu’il ne tombe pas.

QUELQUE CHOSE S’EST PERDU par Théo Charrière

Il faut attendre le très beau dénouement pour que son sujet véritable, auparavant dissimulé sous les ors du joli pastiche, éclate dans sa pleine évidence, et sous la forme d’un constat tout simple…Il s’agissait depuis le début, d’une comédie musicale statuant que la comédie musicale, ne pouvait plus exister. Que raconte ce dénouement ? Que la comédie musicale n’est rien d’autre qu’un rêve, ce qui n’est pas nouveau, il suffit de revoir tout Minnelli, où l’ivresse du ballet congédie la fiction au profit de la seule performance ; mais, surtout, que jamais plus elle ne pourra rencontrer la fiction, que la fiction s’est autonomisée par rapport à la chorégraphie. Quelque chose s’est perdu en chemin. Ce quelque chose, c’est d’abord le présent. La comédie musicale a toujours été le genre du présent, de l’ici et maintenant, qui emporte les corps dansants en-dehors des caractères travaillés par le passé et les perspectives de l’avenir. Le moment de la danse y est la découverte chaque fois redite de l’existence du présent, de ce présent de l’évidence qui fait que l’harmonie d’un numéro n’est jamais contestée, jamais rapportée au temps passé de l’apprentissage d’une chorégraphie ou au temps futur de l’épuisement qu’appelle son exécution. Ici, dans la première partie du film, le personnage d’Emma Stone se lance dans un numéro musical avec ses amies, qui la forcent à s’habiller pour aller à une soirée, mais un plan, d’une quinzaine de secondes, et jeté comme un bloc entre deux séquences enlevées, contrebalance le mouvement jusqu’alors entrepris…Elle s’affale sur son lit, et réfléchit, va-t-elle danser ? Cela vaut-il le coup ? Surtout, en a-t-elle l’énergie ? Plus tard aura lieu un premier numéro dansant avec le personnage de Ryan Gosling, et rebelote, après avoir dansé, les deux personnages prennent cinq secondes pour souffler, pour regarder Los Angeles, et puis pour redescendre du banc où ils étaient montés, recommençant dès lors à déployer ce ballet des pieds chaussés en cachette qui tapent et qui glissent.

Il y a donc une fatigue du présent, qui considère la performance non plus comme ouverture d’un monde autonome mais comme dépense, soumise aux aléas de la narration en ce qu’elle porte les contraintes du réel. Le film tout entier s’arc-boute autour de cet horizon fragile de la dépense. Une scène conquiert son énergie, et par là même court après sa propre jouissance, laquelle peut prendre la forme d’un feu d’artifice éjaculatoire, à force de fatigue, la dépense échoue et butte contre le présent d’où, par exemple, le report systématique du premier baiser. Cette dépense suggère qu’autre chose s’est perdu, qui pourtant constitue l’identité même d’un numéro dansé. Ce qui s’est perdu, c’est le commun, et il n’y a rien d’étonnant à ce que le film soit aussi le récit de l’échec d’un amour. Le musical a toujours reconduit l’idée que la danse était le moment d’une absolue communion…Des corps, de l’espace, du présent, absolue communion qui même dépassait la perspective de la battle, toujours soumise à quelque endroit à l’épreuve des antagonismes. L’odyssée secrète d’un danseur est la découverte que danser, c’est, comme en musique, trouver l’accord c’est danser avec. Ici, la mécanique est lancée dès l’ouverture du film, sous couvert d’une conception pleinement démocratique de l’écriture de la danse, où chacun pourrait s’avancer au milieu d’un cercle et présenter son envie de danser, au milieu d’un embouteillage sur un pont d’autoroute, s’instaure déjà une trajectoire d’autonomisation, l’on passe d’un corps à un autre, ou plutôt un corps balaye l’autre, attrape la caméra et se fait suivre, jusqu’à un dernier plan très éloquent qui montre bien que chacun retourne dans sa voiture, et ferme la porte. L’écriture de la chorégraphie a pourtant toujours été dirigée, encore une fois, vers le dépassement du narratif, qui serait par exemple la conflictualité. Double constat d’échec, d’abord, la chorégraphie se vit en dehors de l’univers diégétique mais, lorsqu’elle le fait, elle ne peut qu’être encore attrapée par le mode d’existence de cette fiction.

Chazelle va pourtant tenter de retrouver quelque chose de ce monde perdu, de retrouver un brin de présent et un brin de commun, mais il va le faire avec une telle lisibilité que jamais les motifs convoqués ne s’incarneront dans la logique de l’écriture, du moins pas suffisamment pour la renverser. D’où, par exemple, un ballet de téléphones portables, qui tisse parallèlement à la trame musicale du film une bande originale du présent, mais qui échoue à dépasser le mode d’un jugement proprement réactionnaire, parce que si le téléphone sonne, c’est pour couper court à la tentative de s’échapper du réel que symbolise l’embardée musicale. Tout ce qui tente de retrouver le mythe de l’ici et maintenant achève d’en sonner le glas. Dynamique au fond peu étonnante lorsqu’elle vient d’un film baignant tout entier dans le référentiel, un référentiel qui ne sied pas au musical puisqu’il l’empêche de se suffire à lui-même, auto-suffisance qui est le propre de la performance créant son monde.

Le monde est une scène, et la scène est un monde du divertissement selon les paroles, partiellement empruntées à Shakespeare, d’une fameuse chanson de Tous en scène. ici, si le monde est une scène, cette scène est avant tout un décor, et non pas un décor où se découperait plus nettement qu’ailleurs la silhouette et l’existence des danseurs, qui les ferait proprement ressortir, mais un décor qui oppresse les personnages en les replongeant dans un encerclement déjà établi.

Quelque chose s’est perdu en chemin définitivement…

FILMOGRAPHIE

TRES SELECTIVE

EMMA STONE – 25 FILMS

2011-La couleur des sentiments

2014-Birdman

2016-La la land

2018-La favorite

RYAN GOSLING – 30 FILMS

2011-Drive

2015-The big short

2016-La la land

2017-Blade runner

2018-First man