Tôt ou tard, l’escouade se pliera aux noirs desseins de la jungle. Nous nous soumettrons à la loi de la jungle, qui est la suivante…Les Marines reviennent toujours de la jungle moins nombreux qu’ils n’y sont entrés. Point à la ligne…

ENTRE LE CIEL ET L’ENFER…

Il suffit parfois de quelques accords, l’envolée plaintive d’une escouade de violons pour réveiller la mémoire d’un film qui se pose sur le tarmac de Saigon. A travers le boucan du gros porteur, se frayent quelques notes d’un adagio pour cordes de Samuel Barber, comme oraison funèbre de ceux qui ne reviendront pas et de ceux qui ne tarderont pas à y rester. Bienvenue au Vietnam, vous entrez en zone de perdition. Enfilez donc l’uniforme avant de rejoindre votre « Platoon » sous les ordres d’Oliver Stone. Un pied devant l’autre, le fantassin marche, son paquetage sur le dos, le doigt sur la détente, le M1 sur la tête où il a écrit « kiss my… » pour qui lui chercherait des noises. Il crapahute, il escalade, il glisse et se rattrape aux branches qui forment devant lui le rempart vert d’un monde maudit, un territoire interdit où il sait pourtant qu’on l’y attend. Les arbres, les plantes, la boue, les insectes, la vermine, la Nature tout entière lui est hostile, urticante et venimeuse. Elle l’entrave, le ralentit, l’agace et l’épuise. Elle s’insinue entre ses jambes, se faufile sous sa chemise trempée de sueur, lui colle à la peau et lui déforme le visage. Bientôt la lumière du soleil aura disparu, éclipsée par le feuillage toujours plus dense. Mais sa chaleur, elle, semblera plus intense, suffocante à en perdre la raison. Ce que montre Oliver Stone en quelques scènes au générique n’est qu’avertissement. Connaissant les lieux, il sait que le danger mortel reste invisible, replié dans les angles morts. Il sait que le pire doit venir…Je désirais voir la réalité dans ses couleurs les plus sombres, comme le plus bas dénominateur commun entre les hommes. Et pour cela il n’y avait que la guerre. » C’est à coup sûr une expérience qui vous change, qui vous transforme. Le faciès boursoufflé de piqûres d’insectes qu’arbore Charlie Sheen au réveil de sa première nuit en forêt témoigne presque de cette mutation. Engoncé dans son poncho ruisselant d’humidité, il est comme enfermé dans une chrysalide qui le prépare à devenir guerrier, un être immoral et sanguinaire capable de commettre les pires atrocités au nom d’une cause qu’il a déjà oubliée.

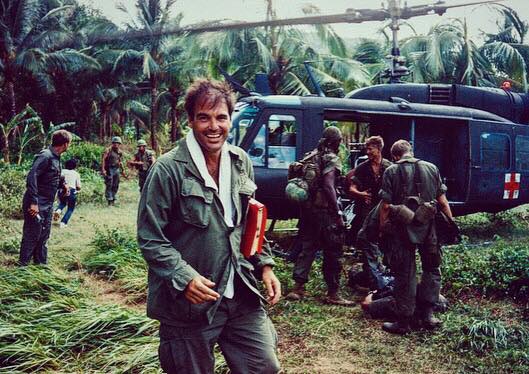

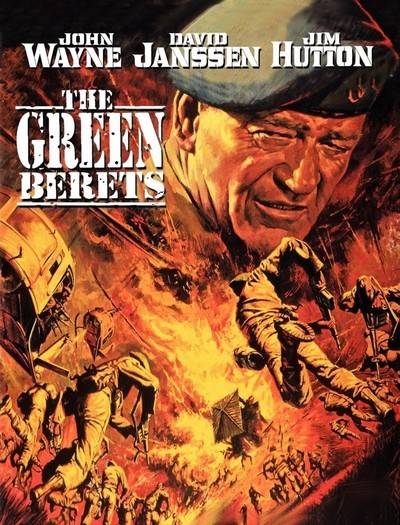

Revenu médaillé mais groggy, drogué au « regard à cent mille mètres », Oliver Stone a mis plusieurs années avant de mettre ses pas dans ceux du soldat Chris Taylor, avant de trouver la distance nécessaire. Une fois le scénario écrit, il fallut encore bien des années avant qu’il ne trouve producteur à sa pointure, avant qu’il ne déniche studio à la mesure de ses visions. Un détour par Salvador lui permit de prouver sa valeur cinématographique, sa capacité à remuer les lignes, à offrir un regard neuf…Je sentais que la vérité de cette guerre n’avait pas été montrée. Car ce ne sont ni les Rambos de pacotille ou les Bérets verts de John Wayne, ni le Merdier vu par Ted Post, ni même l’ahurissante Apocalypse Now offerte par Coppola qui pouvaient jusqu’alors se faire fidèles reflets de ce qu’endurèrent « vraiment » les vétérans de ce conflit sans foi ni loi. Seul Michael Cimino, Stone scénario de l’année du dragon cité au générique de fin, semble avoir effleuré du doigt la crosse rugueuse de ce Voyage au bout de l’enfer. Il fallait filmer le biffin au plus près, dans son sordide quotidien, pour saisir ne serait-ce que par bribes, le fond de son état d’esprit. Car ce que montre Stone à travers son personnage pris dans le miroir de son vécu, c’est d’abord une erreur d’aiguillage. Celle d’un jeune homme promis aux études, susceptible d’échapper au pire en vertu de son extraction sociale, mais qui par conviction, par bravade ou par inconscience et sans doute les trois réunis, s’engage dans l’infanterie, histoire de tâter du terrain comme le firent son père et son grand-père avant lui « what we got here is a crusader » lâche ironique le soldat King…Oliver Stone en tire une galerie de portraits bigarrés, une somme d’infortunés Américains de moins de trente ans, tous plus ou moins fréquentables et cela va du superbe Rhah, sorcier de la ganja qui détient au bout de son bâton la clef des paradis artificiels au très discret Lerner interprété par le tout jeune Johnny Depp, en passant par une clique de blacks très sympathiques.

Ce que Stone tient à démontrer sous la forme d’un journal de marche avec la voix-off de Taylor en commentateur de l’indicible, c’est que la guerre du Vietnam n’est pas similaire à celles qui l’ont précédée. Elle est à ses yeux responsable du grand trauma américain, celui des cicatrices que l’on voulait croire suturées, elle divise les riches et les pauvres, les Noirs et les Blancs, les militaristes et les pacifistes, elle réveille les guerres intestines. C’est un conflit qui a mauvaise presse, Stone en fit d’ailleurs les frais lorsqu’il comprit qu’il n’aurait pas le soutien de l’US Army. Cette guerre sonne aussi le réveil des carnassiers, qu’ils soient politiciens, requins de la finance sur Wall Street, ou bien Tueurs nés en rage comme ce sergent Barnes campé par Berenger. Celui-ci porte sur son visage les stigmates de la haine, une zébrure pareille à celle qui fend le ciel d’orage dès le début de la mission. A ce démon du peloton il faut un ange dans la balance. Ce sera le sergent Elias, confié à un Willem Dafoe habité. Agile expert de la forêt, le regard planant des grands rapaces qui fondent comme la foudre sur l’ennemi identifié, Oliver Stone le suit dans la jungle épaisse en larges travellings vifs et furtifs. Sans pitié, il lui coupera les ailes dans une séquence à la puissance tragique et mémorable, obligeant son héros à prendre parti, à libérer ses démons intérieurs. D’autres suivront dans la grande orgie sanglante finale, grand bal nocturne rempli de cris et d’explosions. « L’ennemi était en nous » dit en conclusion Taylor tandis qu’il repart au pays en emportant avec lui toute cette rage accumulée. « Sin loy, my boy. » Rien de tel pour détruire les hommes, ou pour donner matière à faire un grand film.

« De même qu’un vaste incendie gronde dans les gorges profondes d’une montagne aride, tandis que l’épaisse forêt brûle et que le vent secoue et roule la flamme? de même Akhilleus courait, tel qu’un Daimôn, tuant tous ceux qu’il poursuivait, et la terre noire ruisselait de sang. » Homère, l’Illiade, chant XX, IXème siècle avant JC.

L’enfer est l’impossibilité de la raison par Abou Djaffar

Hell is the impossibility of reason

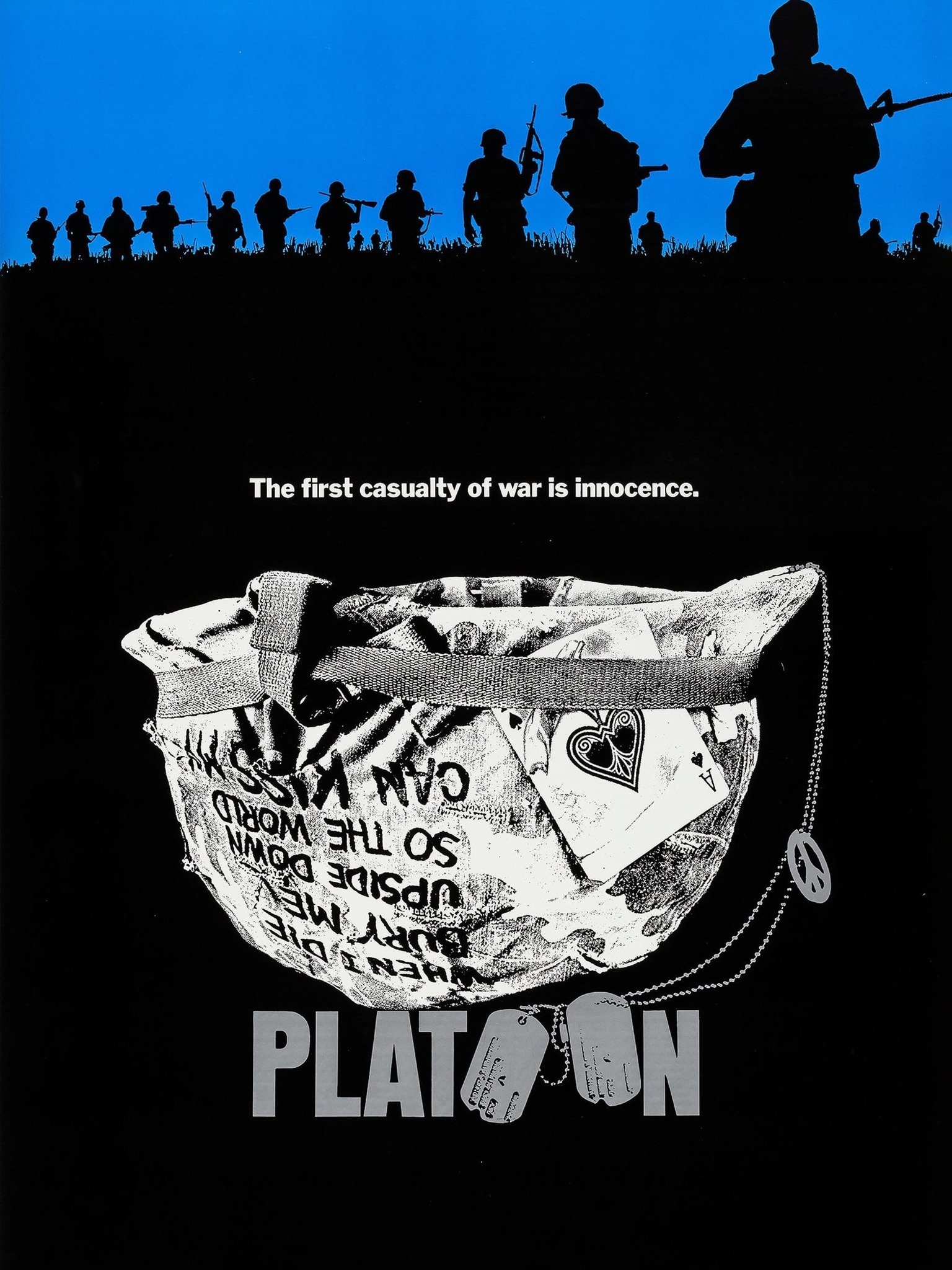

En 1986, quand sort Platoon, Oliver Stone, son réalisateur, est loin d’être un inconnu. Son précédent film, Salvador, charge frontale contre la politique américaine en Amérique centrale, avec James Woods et James Belushi, n’est pas passé inaperçu, mais Stone est suivi avec attention par l’ensemble de la critique depuis longtemps. En quelques années, il est ainsi apparu en tant que scénariste au générique de Midnight Express d’Alan Parker-1978 pour lequel il a remporté le premier des ses trois Oscars, de Conan le Barbare/John Milius-1982, de Scarface/Brian De Palma-1983, ou de L’Année du Dragon-Michael Cimino-1985. Fasciné par la force brute et par les dérives de la puissance, Oliver Stone est un auteur respecté, et un cinéaste qui intéresse. Sa capacité à décrire les injustices et à saisir les moments de profonde détresse fait de lui un héritier du Nouvel Hollywood, et on pense parfois à Sam Peckinpah. Platoon, à sa sortie, alors que l’Amérique reaganienne est au faîte de sa puissance, est un choc. La légende veut que Stone ait écrit le scénario à son retour du Vietnam, afin de contester la vision pour le moins enfantine qu’en offrait John Wayne dans son western vietnamien Les Bérets verts-1968. Le film, en effet, tranche sèchement avec les films tournés jusqu’à alors. Il y a bien eu Le Merdier/Go tell the Spartans de Ted Post-1978 mais Hollywood s’est surtout intéressé aux conséquences du conflit. Coming home, de Hal Ashby, avec Jane Fonda et Jon Voight, ou The Deer Hunter, de Michael Cimino, également sortis en 1978, s’attachent d’abord aux séquelles des combats sur les vétérans américains et les difficultés de leur réinsertion. Même le chef d’œuvre de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now-1979, mettra en scène un officier des forces spéciales que les ténèbres de la guerre ont happé. En 1982, First Blood, de Ted Kotcheff, poussera la logique de ces réflexions à son paroxysme en créant le personnage de John Rambo, ancien combattant marginalisé par une société oublieuse et hostile qu’il finit par affronter. Entre les portraits de vétérans et les récits de bataille, le cinéma américain ne montre rien du quotidien des soldats engagés au Vietnam. Le début des années ’80 voit même l’émergence du film de sauvetage de prisonniers avec Retour vers l’enfer, de Ted Kotcheff-1983, avec Gene Hackhman et Patrick Swayze Portés disparus, de Joseph Zito-1984, avec Chuck Norris, et tout cela vire à la farce militariste. On a peine à croire, à voir ces titres, que l’armée américaine ait pu perdre dans la jungle contre une telle bande de va-nu-pieds incompétents. Et pourtant. Engagé idéaliste revenu écœuré du Vietnam, Oliver Stone décide, avec Platoon, de livrer sa vérité sur la guerre. Son héros, Chris, sorte de Fabrice qui serait passé de Waterloo à la frontière cambodgienne, lui permet de retracer l’itinéraire d’un jeune engagé dans ce que Tobias Wolff appellera plus tard l’armée de Pharaon.

Des body bags aperçus à l’aéroport militaire où il vient de se poser à ceux qu’il laisse sur le champ de bataille dont il est évacué, Chris ne trouve rien qui puisse combler sa soif de noblesse. Plongé dans l’absurdité d’une guerre qui ne correspond en rien à ses ambitions morales et héroïques, il va de désillusions en désillusions. Oliver Stone, à cet égard, dresse un portrait apocalyptique et pourtant assez proche des travaux scientifiques de l’armée américaine. Le jeune lieutenant y est, comme de juste, inexpérimenté et gauche, et ses tentatives de rapprochement avec la troupe montrent tout le mépris dans lequel celle-ci le tient. Face à lui, ses sous-officiers sont plus compétents, plus aguerris, et il ne fait guère de doute qu’ils sont les vrais chefs de l’unité. Les soldats eux-mêmes, sans aucune motivation, à peine commandés, comptent les jours avant la quille et ne savent pas ni pourquoi ni pour qui ils se battent. Stone montre bien, d’ailleurs, la (dé)composition sociale de l’infanterie, très largement constituée de jeunes hommes issus de milieux très simples, noirs ou blancs. Chris, le narrateur, avec ses diplômes et sa capacité à verbaliser les enjeux de la guerre, détonne au milieu de ses camarades. Les missions dans la jungle sont l’occasion de montrer l’apparente inutilité des opérations, à la recherche d’un ennemi qui connaît mieux le terrain et qui le piège. Filmé à hauteur d’homme, Platoon ne cache rien de la chaleur, des moustiques, de l’humidité, de l’hostilité de la jungle. L’inexpérience des jeunes recrues, considérées avec méfiance par les plus anciens, est ici parfaitement rendue. Le système de rotation individuelle des soldats, qui a fait l’objet de travaux passionnants, n’a pas peu contribué au manque de cohésion des unités de l’armée de terre lors du conflit. Oliver Stone livre en deux heures une vision extrêmement sévère de l’engagement américain au Vietnam. Indisciplinée, peu efficace, démotivée, la troupe se comporte comme une armée d’occupation, combattant un ennemi au profit d’un allié qu’on ne voit quasiment pas. Dix ans avant la fresque de Steven Spielberg, il met en scène des combats d’infanterie intenses, violents, sans en dissimuler les blessures ou les cris. Sa guerre est décrite au niveau des rangers : on n’y comprend rien, personne n’y comprend rien, personne ne maîtrise rien. Le commandement supérieur, pour lequel Stone semble presque montrer du respect, fait ce qu’il peut avec ce qu’il a. On a parfois l’impression que le cinéaste nous dit…Cette guerre n’aura pas été ce qu’elle a été si nous n’avions pas été si mauvais, y compris individuellement. Oliver Stone, après tout, est un idéaliste à la profonde conscience politique du l’était-il à l’époque et on voit bien ce que le personnage de Chris lui emprunte.

Cinéaste et scénariste surdoué, Oliver Stone se laisse parfois emporter par ses facilités. Certaines scènes souffrent d’une trop grande emphase, et la mort d’Elias, par exemple, devenue véritablement iconique jusqu’à être parodiée voir Tonnerre sous les tropiques, de Ben Stiller, en 2008, aurait mérité d’être allégée. De même, la voix de Chris/Charlie Sheen méditant à voix haute sur fond de l’adagio pour cordes de Samuel Barber manque de la sobriété qui aurait fait du film un véritable chef d’œuvre. Mais Platoon est un des films les plus importants jamais consacrés à la guerre du Vietnam. L’affrontement entre Barnes et Elias, s’il peut manquer de crédibilité, est l’occasion de faire jouer une pléiade d’acteurs qui feront ensuite carrière comme Tom Berenger, Willem Dafoe, Charlie Sheen (succédant à son père dans un film de guerre majeur), Forest Whitaker, Keith David, Johnny Depp, Kevin Dillon ou John C. McGinley l’acteur fétiche de Stone. Platoon est également le film de la maturité pour Oliver Stone, qui entame avec lui la période qui le verra tourner ses plus grandes œuvres. Lauréat de l’Oscar du meilleur réalisateur pour Platoon, Stone enchaîne avec Wall Street (1987, avec les Sheen père et fils et Michael Douglas, qui y remporte l’Oscar du meilleur premier rôle masculin), Né un quatre juillet (1989, premier rôle sérieux de Tom Cruise, qui vaudra à Stone un second Oscar de meilleurs réalisateur), Les Doors (1991, avec Val Kilmer) et JFK, fascinante fresque sur l’assassinat de Kennedy (1991, avec Kevin Costner, Joe Pesci, Tommy Lee Jones, Sissy Spacek, Donald Sutherland, Gary Oldman, Vincent D’Onofrio, et j’en passe). Il y aura ensuite Entre ciel et terre (1993, avec Tommy Lee Jones), Tueur nés (1994, avec Woody Harrelson et Juliette Lewis), Nixon (1995, avec Anthony Hopkins), U Turn (1996, avec Sean Penn), L’Enfer du dimanche (1999, avec Al Pacino, Cameron Diaz, James Woods et Dennis Quaid).

Au fur et à mesure de ses films, Oliver Stone se radicalisera politiquement, oscillant entre la dénonciation du pouvoir de l’argent dans le sport et une certaine fascination pour les maudits de l’histoire américaine. Souvent piégé par sa virtuosité et ses indignations, à la manière d’un Victor Hugo qui ne se relisait pas, Oliver Stone est le cinéaste de l’anti impérialisme. Son rapprochement avec Poutine et son prochain film, consacré à Edward Snowden disent tout du parcours politique et artistique d’un homme enivré par son talent.

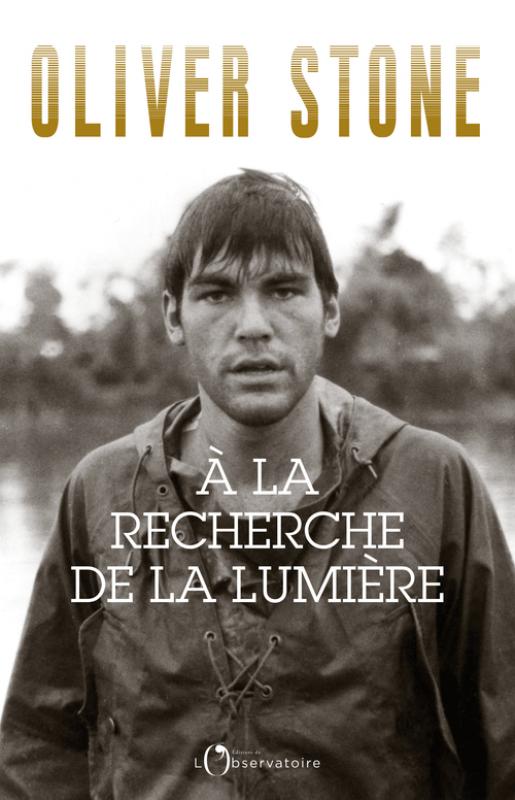

J’ai toujours écrit. Quand j’étais petit, mon père me donnait 25 cents pour écrire une page ou deux. Sur n’importe quoi, peu importe. Et je le faisais pas pour le plaisir, pour l’argent. Puis, à 18 ou 19 ans, j’ai écrit un roman, inspiré par la douleur que m’avait causée le divorce de mes parents. Mais il n’a pas été publié. Et ça a été encore plus douloureux. Je l’avais écrit simplement pour me sentir exister, j’étais très narcissique mon père, qui avait fait la guerre et rencontré ma mère après la guerre, en France, me le reprochait d’ailleurs, et ce rejet a été violent. Je n’avais plus de raison de vivre, et c’est pour cette raison que je me suis engagé dans l’armée. J’avais été admis à Yale depuis quelques jours, et j’ai démissionné pour aller faire la guerre au Vietnam. Pas en tant qu’officier, mais en tant que soldat de base, tout en bas de l’échelle…J’en suis revenu, blessé et décoré, je suis allé étudier le cinéma à New York, j’ai écrit des scénarios, j’ai réussi, non sans difficultés, à en réaliser, j’ai eu du succès, j’ai connu des échecs…Et voici mon deuxième livre, que je n’ai pas conçu différemment d’un roman, l’histoire de ce jeune homme, qui se bat pour mener la vie qu’il veut mener. Pourquoi maintenant ? Parce que je suis simplement arrivé à un âge où il était important de donner du sens à tout ça. J’ai beaucoup appris en écrivant ce livre.

C’est quand il n’y a plus rien à gagner ou à perdre que vous avez une guerre.

DUEL DU BIEN ET DU MAL…

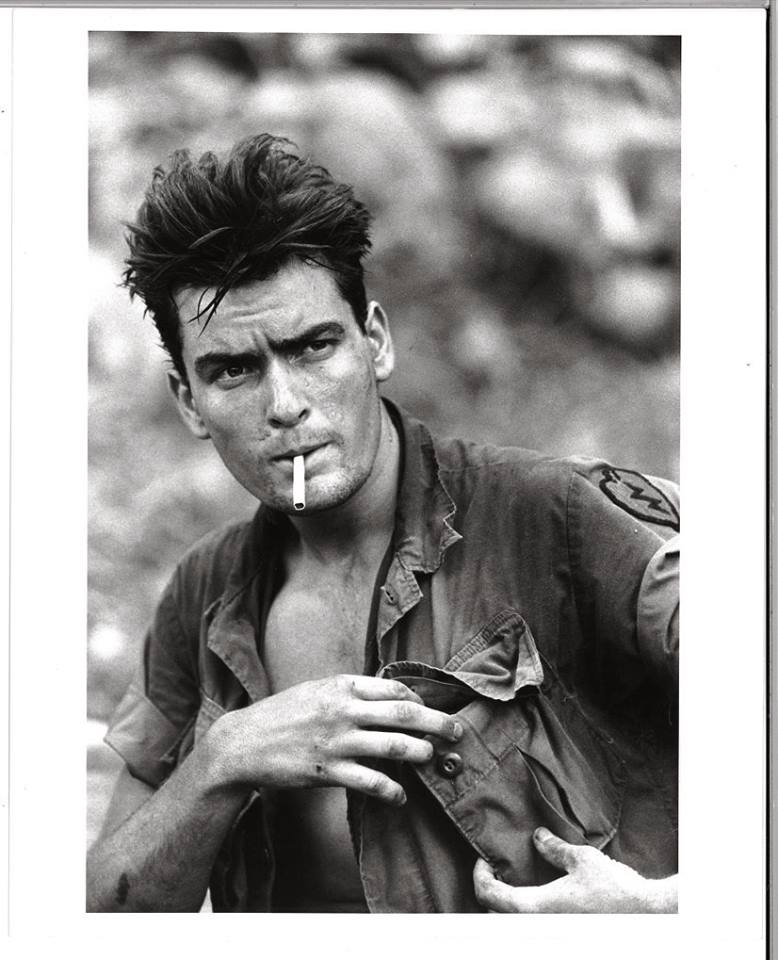

Charlie Sheen avait la particularité de lui rappeler Montgomery Clift dans Une place au soleil de George Stevens, mais aussi et surtout lui-même…Il y avait une perplexité au fond de ses yeux qui me rappelait mon propre regard, quand j’étais jeune soldat au Viêt Nam. La première scène du film nous apprend que Chris Taylor débarque au Viêt Nam en septembre 1967, soit le même mois qu’Oliver Stone, pour rejoindre comme lui la Bravo Company de la 25e division d’infanterie, stationnée près de la frontière cambodgienne. Tous deux sont des fils de bonne famille qui ont lâché la fac et se sont engagés pour les mêmes raisons. Une décision qui a été très mal acceptée par leurs parents. Dans le film, Chris Taylor suit très exactement le même parcours que Stone, préférant vite la compagnie de ceux qu’on appelle les heads, les fumeurs d’herbe, majoritairement afro-américains et anti-système. Par opposition aux straights plus réactionnaires et, pour certains, ouvertement racistes. Lors des missions de “recherche et destruction”, tout ce beau monde s’entremêle, ressentant la même frustration face à un ennemi souvent invisible et la même animosité vis-à-vis de la population locale qu’ils soupçonnent de soutenir la logistique de l’ennemi. À ce titre, dans la scène-pivot du village, Stone va recréer à l’écran des actions dont il a été lui-même témoin, et parfois même acteur, à l’époque. Je vous propose un petit comparatif texte-images pour apprécier à quel point il a essayé de coller aux faits…Quand un vieux paysan entêté se mit à me crier dessus d’un ton accusateur, je pétais les plombs. Je tirai à plusieurs reprises à ses pieds en lui hurlant “Ferme ta et danse pour moi, sale ! Ferme ta de !” J’avais envie de le tuer. J’aurais pu le faire sans avoir à en supporter les conséquences. Nous étions éclatés en plusieurs petites unités, je n’avais avec moi que deux ou trois hommes, pas un sergent en vue. Les autres soldats étaient occupés à fouiller le reste du village. Mais je ne l’ai pas tué. Je le dois au dernier fil d’humanité qui subsistait en moi et qui, malgré la peur et la pression, ne rompit pas, une autre fois, un abruti de 18 ans appartenant à notre groupe se vanta d’avoir tué quelqu’un. Il aurait défoncé le crâne d’une vieille à coups de crosse de M16. Un peu plus tard dans le film, Chris Taylor se transforme à son tour en tueur. Pour cette scène, le cinéaste s’est de nouveau inspiré de sa propre expérience, que ce soit au niveau du contexte ou de la réaction du personnage, partagée entre surprise et fierté, sans la moindre considération sur l’instant pour la vie qu’il vient d’ôter. Stone sera récompensé d’une Bronze Star pour cet “acte de bravoure”. Et, comme Chris, il sera blessé deux reprises au combat, dont une fois à la gorge. La date mentionnée en voix-off dans cette scène, qui précède celle du village aux conséquences funestes, n’a pas été choisie par hasard par Oliver Stone. Le 1er janvier 1968, son peloton, ainsi que plusieurs autres unités de la 25ème division d’infanterie, a subi une attaque surprise menée en pleine nuit par l’armée nord-vietnamienne. La bataille qui clôt Platoon est une reconstitution extrêmement fidèle de cet événement, dont Stone garde le souvenir d’un “feu d’artifice nocturne, d’une beauté aussi stupéfiante qu’étrange”. Dans les jours suivants, il aura la lourde tâche d’alimenter avec les corps des ennemis carbonisés par le napalm de gigantesques charniers creusés sur place. Les mêmes que l’on peut voir dans les dernières minutes du film. dans son autobiographie, Stone écrivait que chaque personnage, blanc ou noir, s’inspirait d’une personne bien précise qu’il avais connue sur le front.

Il s’épanche sur les deux sergents de peloton qui ont inspiré les personnages de Barnes et Elias, interprétés par Tom Berenger et Willem Dafoe. Stone a servi sous les ordres du premier au sein de la 1e division de cavalerie. En tant qu’opérateur radio, il l’a suivi comme son ombre sur terrain pendant de longs mois. Ce soldat accompli, craint autant qu’adulé par ses hommes, en était déjà à son deuxième ou troisième tour of duty au Viêt Nam. il arborait sur l’un des moitié du visage une impressionnante cicatrice allant du front jusqu’à la mâchoire. Le cinéaste a fréquenté le second pendant le cours laps de temps où il a été affecté à la Long-Range Reconnaissance Patrol. À l’écriture du scénario, il a décidé de garder son nom pour lui rendre hommage. Juan Angel Elias était un indien apache de l’Arizona avec de toute évidence un peu de sang mexicain. Il adorait la marijuana mais aussi patrouiller dans la jungle. C’est au cours d’une de ces missions de reconnaissance qu’il a été tué, quelques semaines après que Stone ait quitté les LURPS pour “problème de comportement”. Le futur cinéaste a tenté de mener l’enquête pour comprendre les circonstances de sa mort. En vain. Sa conclusion personnelle est que son frère d’armes a été victime d’un “tir ami”, comme à peu près 15% des soldats américains tués au combat. Plus tard, Stone a cherché pendant deux ans un acteur amérindien aux allures hispaniques pour endosser le rôle. Faute de candidat, il a fixé son choix sur Willem Dafoe, qui venait de s’illustrer en méchant charismatique dans Police fédérale, Los Angeles. Après la sortie du film, le réalisateur recevra la visite de la fille du vrai sergent Elias qui, 18 ans après, attendait toujours de connaître la vérité sur le sort de son père. Mais tout inspirés de figures réelles qu’ils soient, il faut quand même bien prendre soin de noter que les sergents Barnes et Elias du film restent des personnages ouvertement fictifs. Leurs modèles ne sont jamais rencontrés au Viêt Nam et leur seul point commun est d’avoir croisé la route, à différents moments, du jeune William Oliver Stone. Le vrai Barnes n’a (à priori) jamais flingué de pauvre villageoise devant tout son peloton. Et il y a peu de chances que Juan Angel Elias ait été éliminé pour avoir voulu dénoncer les crimes de guerre d’un camarade.

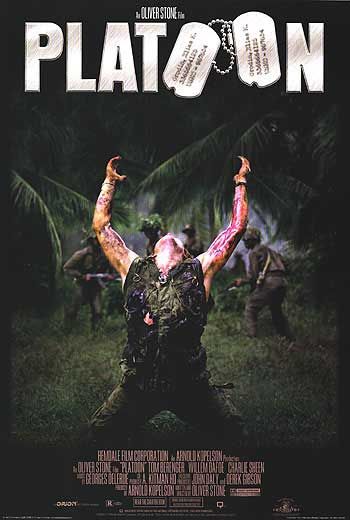

Pour Stone, rester bloqué sur les faits et rien que les faits n’était pas la meilleure des façons d’aborder Platoon. Car les sentiments qui dominent sur le front, c’est l’ennui et la lassitude, et ça il en sait quelque chose. De façon générale, il n’a jamais été très fan de l’approche néoréaliste et anti-héroïque qui était celle par exemple de certains films du Nouvel Hollywood…De mon point de vue, le cinéma était un art orienté vers l’action, le spectacle, la résonance et, par-dessus tout, l’idée que la vie avait une signification. Que même l’échec en avait une. L’idée que les sergents Barnes et Elias aient pu se rencontrer puis s’affronter jusqu’à la mort, voilà ce qui a enflammé l’imagination d’Oliver Stone en 1976, et déclenché aussitôt des envies d’écriture. Ce duel entre deux figures diamétralement opposées lui permettait en effet de sortir de la simple retranscription de son quotidien de troufion pour évoquer quelque chose de plus large. De beaucoup beaucoup plus large. Un des éléments du film qui a beaucoup marqué l’inconscient collectif depuis sa sortie il y a 35 ans, c’est cette affiche montrant Willem Dafoe dans une posture assez évocatrice, que certains n’auront pas hésité à qualifier de “christique”. Difficile de leur donner tort en découvrant la scène en question qui enfonce bien le clou, si je puis dire, avec cette longue agonie au son de l’adagio pour cordes de Barber. Le tout comme par hasard devant une vieille église française censée dater de l’Indochine qui a été construite spécifiquement pour les besoins du film. Avant cette mort violente et sacrificielle, on notera que le sergent Elias était déjà montré avec les bras en croix dès sa première apparition dans le film. Le bandana qu’il arbore en permanence à la place du casque réglementaire n’est pas sans évoquer la couronne d’épines de la crucification. Enfin, le personne est principalement caractérisé par sa compassion pour les plus faibles et un petit côté mystique. Pas étonnant que Martin Scorsese choisisse Willem Dafoe l’année suivante pour jouer le rôle principal de La dernière tentation du Christ.

Mais une autre analogie, disons, “antique” est possible. Pendant ses études à la New York University, après son retour de la guerre, Stone s’est pris de passion pour la mythologie grecque. Un intérêt qui ne l’a jamais quitté comme le prouve la myriade de références qui constellent son autobiographie. Avec une prédilection certaine pour le mythe d’Ulysse Il faut dire que le cinéaste a de quoi s’identifier au personnage. Tous deux partagent le même goût de l’aventure, la même volonté d’explorer le monde extérieur aussi bien que le monde intérieur. En quittant le confort de sa vie d’étudiant bien né pour partir faire la guerre à l’autre bout du monde, le jeune Oliver Stone reproduit très exactement le parcours du héros grec tel qu’Homère le raconte dans L’Iliade. C’est aussi celui qu’il va faire suivre à son alter ego dans Platoon, Chris Taylor. Partant de là, il me semble assez logique de voir dans les sergents Barnes et Elias des incarnations modernes des deux figures les plus importantes de la Guerre de Troie…Achille, le guerrier increvable et Hector, le noble prince troyen condamné à périr de la main vengeresse de son ennemi. La mythologie grecque regorge de personnages punis par les dieux parce qu’ils ont fait preuve d’une trop grande arrogance, Tantale, Minos, Icare, Arachné, Agamemnon, etc. Ulysse, pourtant réputé pour son intelligence et sa tempérance, succombe aussi à l’occasion à cette faute que les aèdes nomment Húbris. Tout le monde ou presque s’accorde pour dire que c’est ce péché d’orgueil qui est en grande partie responsable de la défaite américaine au Viêt Nam. Quand l’offensive surprise du Tết, en janvier 1968, a révélé combien la capacité de l’ennemi avait été sous-estimée, les avis se sont violemment polarisés aux États-Unis sur la suite à donner au conflit. Tandis que les uns réclamaient une intensification de l’effort de guerre, Les autres prônaient un retrait pur et simple des troupes américaines pour laisser le vietnamiens décider de leur sort. Le tout sur fond d’assassinats politiques, de lutte pour les droits civiques et de manifestations réprimées dans le sang. Cette profonde division, telle que le pays n’en avait pas connue depuis la guerre de Sécession est symbolisée de façon assez limpide dans Platoon, par l’affrontement à couteaux tirés entre les sergents Barnes et Elias. Le premier belliqueux, intraitable, voyant des ennemis partout. Le second, plus humaniste et tout à fait conscient que les États-Unis se sont engagés dans une impasse. Un affrontement qu’Oliver Stone prend bien soin, justement, de faire débuter le premier jour de cette année de bascule 1968. Entre les deux camps, Chris Taylor, tout comme Oliver Stone, à vite fait son choix. Si l’on considère Barnes et Elias comme des émanations de la psyché américaine, alors quand le premier tue le second, il fait bien plus qu’éliminer celui qui voulait l’envoyer devant la cour martiale. Il détruit plus symboliquement, “tout ce qu’il restait de bon dans notre pays”. Ne reste plus alors que le déshonneur, la corruption et ce qu’Oliver Stone appelle le “Mensonge” avec un M majuscule. Celui qui a consisté à nier la réalité des massacres de civils, des “tirs amis” et du fragging. Ou encore à tenter de faire passer pour une victoire

Charlie Sheen trash daddy star ?

par Théo Ribeton

Deux ans après sa très médiatique éviction de la sitcom « Mon Oncle Charlie », Charlie Sheen tient le rôle titre de « Dans la tête de Charles Swan III», où Roman Coppola lui offre une partition sur mesure, hantée par la personnalité publique du plus dangereux winner d’Hollywood. Où est le lien entre Charlie Sheen et Charles Swann, le gentilhomme mondain de Marcel Proust que ce titre semble inviter ? Si ce n’est le prénom…Son véritable nom est Carlos Estévez, pas grand chose car Charlie Sheen est à mille lieues d’une figure de dandy, avec ses inénarrables frasques, et un itinéraire explosif auquel rien ne semble manquer…Drogues, call-girls, divorces, pornstars, séjour en prison…Retour en trois temps sur un des prédateurs les plus indomptables de l’Entertainment américain. Charlie Sheen débute sa carrière au moment où celle de son père atteint son point culminant. Déjà remarqué dans La Balade sauvage (1973), Martin Sheen crève l’écran en 1979 dans Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, et s’il retrouvera rarement des premiers rôles, il fait de régulières apparitions dans les années 1980, dans des machines à Oscars Gandhi, auprès de réalisateurs montants David Cronenberg pour Dead Zone, jusqu’au véritable passage de relais père-fils Wall Street d’Oliver Stone. Le film développe une thématique de transmission filiale tendue, sur fond de sacrifices professionnels. Charlie n’est alors déjà plus un anonyme, et vient justement de se faire un prénom grâce au même Olivier Stone Platoon est, avec Full Metal Jacket sorti l’année suivante, le chant du cygne des grands films américains sur la guerre du Vietnam. Pour le clan Sheen-Estévez, la transmission est heurtée, le fils se superpose à la partition du père, soit dans un cinéma de proche parenté, soit à l’intérieur même de films dont ils partagent l’affiche. Le jeune espoir est auréolé d’une réputation déjà très établie, qui se poursuit auprès de Clint Eastwood dans La Relève, prolongation camouflée de la saga de l’inspecteur Harry. Charlie vient pourtant de prendre un curieux virage vers la comédie, en décrochant le rôle principal du hit Major League, lancé en France sous le titre Les Indians. Le revirement sonne comme un pied de nez à son image naissante d’action boy espiègle, prêt à s’inscrire dans le tournant des années 1990 de Die Hard à l’heure où Hollywood enterre les héros hyper-virils des années Reagan. Son changement de cap exprime peut-être une réponse à ses espoirs déçus auprès d’Olivier Stone, qui lui préfère au dernier moment Tom Cruise pour le deuxième volet de sa trilogie vietnamienne, Né un 4 juillet. Major League amasse 50 millions de dollars au box-office américain. Une deuxième carrière commence mais les ennuis également…

Un deuxième carton attend Charlie Sheen en comédie Hot Shots. La trajectoire de Tom Cruise continue de téléscoper hasardeusement celle de Sheen, puisque le film est une reprise comique de Top Gun. La formule parodique adapte au film d’action ce que la précédente trilogie de Jim Abrahams avait fait du film catastrophe, et porte à nouveau ses fruits, le succès public est au rendez-vous, et assure une suite, sortie en 1994 et non moins fructueuse. Sheen passe la décennie 90 à surfer sur les franchises Hot Shots et Major League avec cinq films au total. Sa carrière dramatique s’éloigne peu à peu, si ce n’est pour quelques rares réminiscences, souvent en téléfilm. L’acteur fait la une des tabloïds. Il est un des habitués de la célèbre maison close de la « Hollywood Madam » Heidi Fleiss, et alimente la presse à sensations de ses multiples relations avec des actrices pornographiques. Sa consommation de drogue le mène plusieurs fois à l’hôpital, en clinique de désintoxication, et bâtit peu à peu autour de lui un mythe de débauche et d’opulence, qui ne sera pas dénué de violences, notamment conjugales. Au tournant des années 2000, il est l’une des personnalités les plus controversées d’Hollywood, probablement parce qu’à son dévergondage proverbial s’ajoute un ingrédient explosif son arrogance. En 2003, la CBS cherche une sitcom pour reprendre le créneau du hit Tout le monde aime Raymond. Ce sera Two and a Half Men, dont le pitch puise volontiers dans l’image sulfureuse de Sheen…Un compositeur de jingles publicitaires doit soudain concilier sa vie fastueuse et dépravée avec la cohabitation de son frère, fraichement largué par son épouse, et le fils de ce dernier. La série bat des records d’audience et de longévité, avoisinant régulièrement les 15 millions de téléspectateurs et se maintenant à l’antenne depuis dix ans. L’acteur s’arroge le plus haut salaire de la télévision américaine, touchant jusqu’à 1,8 millions de dollars par épisode. « Winning » devient son slogan personnel, dans ses batailles financières, ses ennuis avec la justice, ou dès qu’il s’agit de rallumer sa légende lors d’une interview à une heure de grande écoute, il s’enferre dans une obsession maladive pour son propre triomphe sortir sali, haï, déchu, peu importe, mais sortir vainqueur. La relation entre Charlie Sheen et le showrunner Chuck Lorre s’envenime bientôt. La star attaque personnellement la production lors de ses interviews, exige des salaires de plus en plus exorbitants, et son instabilité n’arrange rien à l’affaire. Après un énième passage en désintoxication, c’est une brutale fin de course qui stoppe une trajectoire en état avancé de surchauffe depuis de nombreuses années. Il est licencié début 2011 et remplacé par Ashton Kutcher.

Depuis, presque plus rien. Charlie Sheen ne fait parler de lui que lors de ses déclarations farfelues à la presse, sur les « déesses » qui partagent sa vie, sa fierté de « winner », le « sang de tigre » qui coule dans ses veines. On croit de moins en moins au nouveau retour d’un homme réduit à sa caricature. La bête noire Charlie Sheen incarne pourtant difficilement la saga d’éternelle rédemption que l’industrie du divertissement aime décliner sur ses plus sulfureux personnages, de Britney Spears à Lindsay Lohan. Quand les foudres des médias s’abattent sur lui, que ce soit en prison, dans le lit d’une pornstar ou en clinique de désintox, son narcissisme sans limite dévie toute pitié, à l’abri de cet insolent mot d’ordre : « winning ». Quelques mois après sa révocation, l’acteur fait son bilan, il passe par la case du roast. Ces cérémonies plus qu’acerbes, programmées environ une fois l’an par Comedy Central, consistent à inviter une célébrité triée sur le volet à se faire casser du sucre sur le dos par un cénacle d’humoristes, ex-collègues et autres stars de la comédie. L’ambiance est électrique, les comiques ne mâchent pas leurs mots, et les rires du public couvrent un malaise palpable. Ces shows incontournables consacrent une sous-catégorie de semi-parias dans le panthéon du star-system, un angle borderline allant de Pamela Anderson à Donald Trump, et où la place de Sheen était presque déjà réservée. Pour lui, le moment est alors choisi. Son limogeage de Mon Oncle Charlie a suffisamment décanté pour que, éternel phénix du show-business, il puisse profiter de ce roast et reprendre son envol. Le roast de Charlie Sheen a été le plus tonitruant score d’audience de l’émission. Après s’être fait tailler un costard, l’acteur est invité à prononcer son discours de fin. Ses yeux sont rivés sur la caméra, ce n’est pas un sketch, c’est une allocution. Tout le monde voudrait entendre dans ses raclements de gorge caverneux une rancœur encore acide, mais disposée à s’adoucir, et à ouvrir dans la vie de Sheen un nouveau chapitre de rédemption. Il entame presque une excuse. Un goût de page tournée se fait sentir. Lorsqu’il énumère, comme pour une dernière fois, ses moments de gloires, le feu s’embrase cependant peu à peu, puis retentit « I’m Charlie fucking Sheen ! I’m the wild thing ! » Très vite, son repentir pourtant plutôt honnête se teinte de l’intacte insolence du plus fabuleux sale gosse de l’usine à rêves. Il s’offre, devant 6 millions d’américains, un pétaradant au revoir « Je raccroche cette histoire de « winning » parce que j’ai déjà gagné. Je suis Charlie Sheen et en moi brûle un feu éternel. » Les hourras et les applaudissements retentissent dans la salle. À cette auto-prophétisation, il ajoute, taquin « Je dois juste ne pas trop l’approcher d’une pipe à crack. »

La Guerre du Vietnam au Cinéma par François Pays

La Guerre du Vietnam ou Deuxième guerre d’Indochine est le conflit qui opposera de 1959 à 1975 la République du Vietnam (Sud-Vietnam) à la République populaire du Vietnam (Nord-Vietnam) respectivement soutenu par les Etats-Unis d’Amérique, le bloc soviétique et la Chine Communiste. Cette guerre qui se solde en 1975 par la défaite du Sud-Vietnam est l’un des épisodes majeurs de la guerre Froide. Plus long conflit connu par les Etats-Unis, elle est à l’origine d’une crise morale et politique dans la société américaine, avec 58 000 victimes dans l’armée, plusieurs centaines de milliers de victimes et 900 milliards de dollars de dépenses pour l’état américain. Il n’est donc pas étonnant que cette guerre ait inspiré plusieurs centaines de scénarios de 1960 à nos jours.

Cette guerre, plus que les autres, fut inséparable de la notion de dissimulation et de projection paranoïaque. Ce que le cinéma n’a cessé de radiographier, c’est la guerre livrée par les Américains contre eux-mêmes, contre leur image, leur peur, leurs illusions ou leurs désillusions, leur traumatisme ou leur jouissance…Mise en scène déréglée de leur devenir…

Périodes du conflit par le cinéma américain.

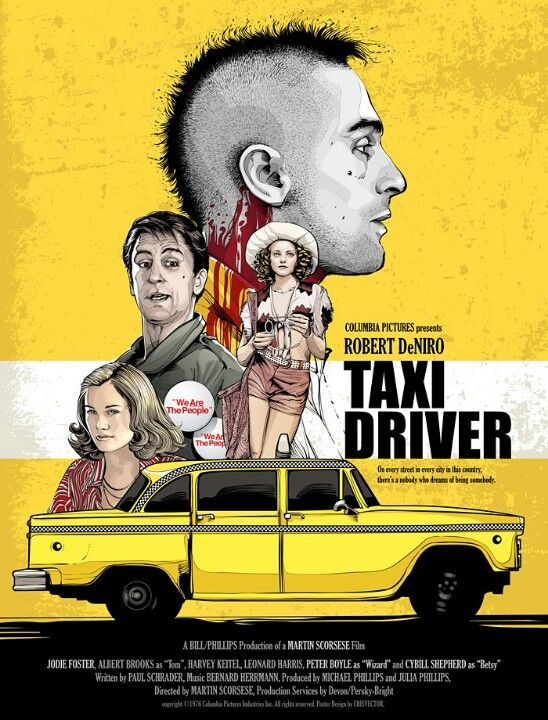

De 1964 à 1978…Un certain malaise et un désintérêt du public domine, la population veut éviter d’entendre parler de l’actualité inquiétante. Hollywood évite aussi de s’impliquer pour ou contre le conflit, en souvenir de la controverse importante suite à la sortie de The Green Berets de John Wayne (1968), véritable apologie de l’intervention de l’armée américaine. Par peur de la polémique très peu de films traitant de la guerre sortent durant cette période, de plus le conflit, très couvert par les médias, l’immédiateté des images séduit plus que la fiction du cinéma. Après la fin de la guerre le public reste peu réceptif au portage de ce sujet au cinéma, les seuls films majeurs de la période traitent surtout de la réinsertion difficile des vétérans comme Taxi Driver de Martin Scorsese (1976) et Coming Home d’Hal Ashby (1978). Le malaise est tel que certains films passeront inaperçus comme Go Tell The Spartans de Ted Post (1978) et seront redécouverts par la suite.

De 1978 à 1985…L’exploitation du conflit en tant que sujet cinématographique par Hollywood commence grâce à l’évolution de l’opinion publique au sujet de la guerre et à la diminution des tensions sociales et morales qui déchiraient l’Amérique. De plus, c’est le succès commercial de The Deer Hunter de Michael Cimino (1978) qui va inciter l’industrie du cinéma à s’emparer du thème. Là encore, la guerre n’est pas traité directement, c’est la réinsertion des vétérans qui est au centre du récit. Le film est aussi l’occasion d’un conflit de mémoire sur certaines pratiques des troupes ennemies, un exemple des mémoires différentes que va engendrer la guerre. En 1979 sort Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, œuvre majeure du genre. A la suite de ce regain d’intérêt sort une série de films grand public comme la série des Rambo et des Missing in Action qui proposent une vision beaucoup plus patriotique du conflit et qui tentent de réhabiliter l’action de l’armée « trahie par les manœuvres politiques de Washington ». En définitive, cette période voit le début de la production de masse de films sur le Vietnam mais à part Apocalypse Now peu de films emblématiques sur ce thème verront le jour. Il faudra attendre 1986 pour voir ce que l’on considère comme l’apogée du genre.

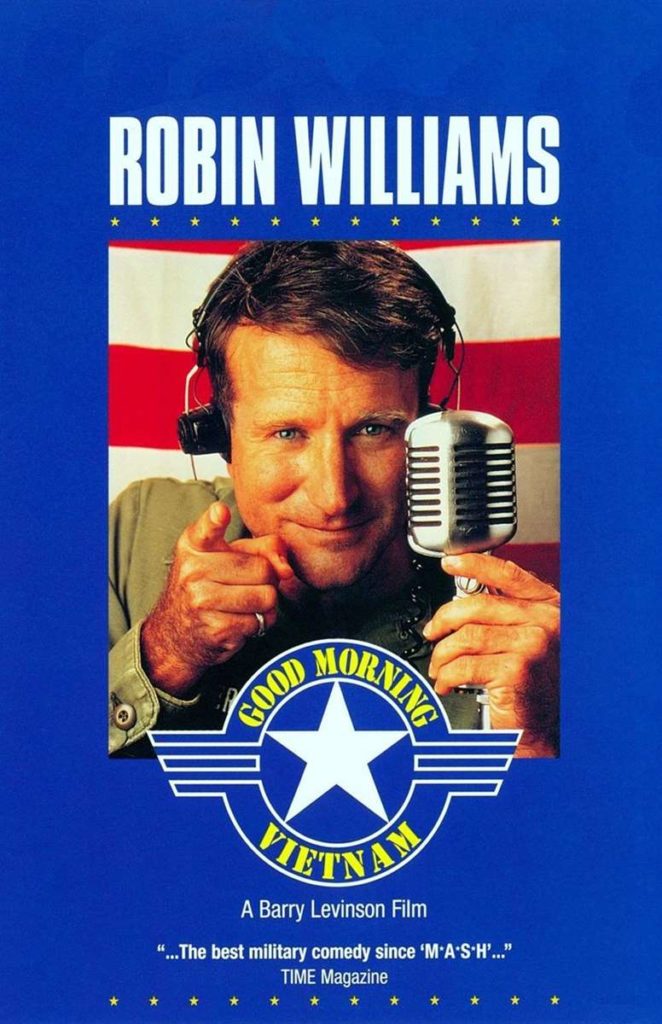

De 1986 à 1993…L’âge d’or du Cinéma-Vietnam. En 1986 sort Platoon d’Oliver Stone qui souhaite montrer la réalité de la guerre de la manière la plus objective possible. Dans la lignée presque « documentaire » du film sort Hamburger Hill de John Irvin en 1987. Dans un autre registre Good Morning Vietnam de Barry Levinson, propose la vision d’un disc-jockey sur la guerre. Très riche, l’année 1987 voit aussi la sortie de Full Metal Jacket de Stanley Kubrick qui suscite un vif débat, certains le considèrent comme le seul film qui montre la guerre « vraie » et non pas un voyage psychédélique de plus, la critique que propose le film est beaucoup plus directe que celle proposée par Oliver Stone. Casualities of War de Brian de Palma et Garden of Stone de Francis Ford Coppola sortis en 1989 et 1988 complètent ce renouveau. En 1990, Oliver Stone propose un nouveau film sur le Vietnam Born on the Fourth of July. En parallèle, les séries Rambo et Missing in Action continuent à délivrer leur message revanchard puis se déplacent vers d’autres théâtres d’opération avec l’URSS en Afghanistan.

Depuis 1993…L’intérêt pour les films sur le Vietnam semble retomber, seul Eaven and Hearth d’Oliver Stone sur le Vietnam et Three Seasons de Tony Bui apportent un point de vue nouveau, celui des Vietnamiens après la guerre. Robert Zemeckis dans sa fresque historique de L’Amérique contemporaine Forrest Gump (1994) donne une place importante au Vietnam. Si le Vietnam en tant que thème principal semble disparaître progressivement, le personnage du Vétéran de la guerre reste récurrent comme le montrent des films comme The Big Lebowski de Joel Cohen. La guerre du Vietnam est aujourd’hui considérée comme le plus grand traumatisme du XXème siècle américain. Comme le montre Terry Gilliam dans son film Fear and Loathing dans lequel la société américaine a perdu son idéal, « le rêve américain » est mort. Le tournant, gardé sous silence, est bien entendu le Vietnam.

Les 4 dernières affiches pour mes 4 plus grands films sur le vietnam.

Dans les “PROFONDEURS” de PLATOON…

La plupart des critiques ont souligné le caractère réaliste et véridique de Platoon…le film de Stone montre la guerre du Vietnam telle qu’elle a pu être vécue par de jeunes fantassins américains. Cet aspect réaliste, qui fait la force essentielle de Platoon, doit cependant être analysé en profondeur pour comprendre ce qui distingue le film de Stone d’autres films comme Apocalypse Now ou Rambo II qui traitent aussi de la guerre du Vietnam mais d’une tout autre manière. Tous les spectateurs ne seront pas prêts, en effet, à reconnaître le caractère véridique de Platoon, soit qu’ils jugeront que d’autres films Apocalypse Now, ou même Rambo II sont mieux faits, soit au contraire que rien ne distingue vraiment le film de Stone des autres films de guerre. Le réalisme, dont parlent la majorité des critiques, n’est pas immédiatement donné dans le film, mais doit être démontré en dehors de la vision du film.

1. Vérité et fiction…

Platoon n’est pas un reportage pris sur le vif, mais un film de fiction, les personnages que nous voyons à l’écran sont des acteurs professionnels et la jungle qui est supposée être celle du Vietnam se situe en fait aux Philippines. Il y a donc dans Platoon une part irréductible de fiction, c’est-à-dire de non-vérité. Mais, en même temps, le film de Stone représente des faits, des événements, des choses, des décors qui ressemblent à ceux de la guerre du Vietnam. Le spectateur doit donc à chaque instant faire la part entre la vérité et la fiction, les sergents Barnes et Elias sont des personnages fictifs, mais les hélicoptères de Platoon sont les mêmes que ceux qui furent utilisés au Vietnam. Comment s’opère alors concrètement ce partage ? Rien dans le film ne permet de distinguer le vrai du faux car tout y a le même degré de vérité ou de fausseté, les blessures du jeune héros, Chris, ont la même réalité ou absence de réalité que les bombardements au napalm. Le partage entre la vérité et la fiction s’opère nécessairement grâce à un savoir extérieur au film, le spectateur compare Platoon avec ce qu’il sait de la guerre du Vietnam et, en fonction de ce savoir, il juge que tel détail est réaliste et tel autre non. Ceux qui ont vécu les années soixante peuvent ainsi reconnaître dans le film de Stone les mêmes uniformes, les mêmes armes, les mêmes appareils que ceux montrés par la télévision ou les reportages photographiques de l’époque. Beaucoup de spectateurs reconnaissent ainsi dans Platoon ce qu’ils ont vu ailleurs. Mais tous les spectateurs ne possèdent pas le même savoir. Les plus jeunes notamment, qui n’ont pas connu cette période, risquent donc de ne pas pouvoir opérer le partage entre la vérité et la fiction, ou de l’opérer incorrectement. La séquence, dans Platoon, où les soldats américains détruisent un village vietnamien et massacrent certains de ses habitants, ne prend tout son sens que si l’on connaît la stratégie des hameaux fortifiés, utilisée à l’époque, ainsi que l’histoire des crimes de guerre commis par l’armée américaine notamment à My Lai en particulier peuvent comparer Platoon avec les souvenirs de leur propre expérience. Encore une fois, on ne juge pas le film seulement en lui-même, mais en référence à un savoir, à une expérience extérieurs au film: sans cela, le film ne peut pas apparaître comme réaliste.

2. Une volonté de témoigner…

Dans le rapport de Platoon à la réalité historique, les interviews données par Oliver Stone jouent ou ont joué un rôle essentiel. Le réalisateur américain a en effet participé comme fantassin à la guerre du Viêtnam, et il a voulu rendre compte dans son film de son expérience personnelle. L’ambition de Stone est d’apporter un témoignage sur cette guerre et de réduire la fiction à une part secondaire et inessentielle, il ne s’agit pas d’utiliser le Viêtnam comme un décor pour des aventures ou des exploits guerriers comme c’est le cas dans Rambo II ou même dans Apocalypse Now, mais de reconstituer une situation et de faire partager au spectateur qui n’a pas connu cette situation les émotions et les réactions d’un jeune fantassin plongé dans la guerre. Si Platoon paraît réaliste à la majorité des critiques, c’est donc d’abord parce qu’Oliver Stone est le garant de l’authenticité de son film. Les choix du cinéaste comme filmer des scènes de nuit, choisir un héros jeune et un peu naïf, montrer les officiers comme des êtres distants et lointains…s’expliquent par l’expérience personnelle du jeune Oliver Stone, fantassin dans la 25ème division postée sur la frontière cambodgienne.

3. Des détails réalistes…

Si l’on ne tient pas compte de cette volonté réaliste d’Oliver Stone, il est impossible de comprendre nombre de détails et de séquences du film. Il y a ainsi une série d’épisodes où il n’y a aucune action proprement militaire, mais qui ont pour but d’illustrer différentes facettes de la vie des soldats. Toute la seconde séquence, qui raconte une marche dans la forêt, illustre simplement les difficultés rencontrées par les fantassins sur le terrain, la chaleur, la fatigue, le poids des paquetages, la progression pénible dans la jungle, les piqûres douloureuses des fourmis…L’épisode de la fumerie au camp de base évoque une situation propre à la guerre du Viêtnam, celle d’une certaine démoralisation des troupes américaines qui s’est traduite notamment par l’usage de drogues, et dessine en même temps les liens d’amitié ou d’hostilité s’établissant entre les soldats. De tels épisodes n’apparaîtraient sans doute pas dans un film de guerre ou d’aventures classique, car ils ne contribuent en rien à la progression de l’action et ont pour seul but de décrire une atmosphère, c’est-à-dire l’ensemble des facettes de la situation de guerre. Interviews et articles critiques jouent donc un rôle essentiel d’accompagnement du film, car ils orientent correctement la réception du film, le spectateur ne doit pas s’attendre au récit d’aventures ou d’exploits de guerriers sinon il sera déçu, mais à une description minutieuse de la vie militaire. Stone refuse d’ailleurs le côté spectaculaire de nombreux films de guerre, car cet aspect spectaculaire nuirait à son intention réaliste et il introduit des séquences délibérément prosaïques, grotesques et non violentes, comme la vidange des W.C. De la même façon, même si Platoon peut paraître violent, Stone affirme qu’il en a effacé les aspects les plus sanglants, sans doute pour ne pas tomber dans un cinéma spectaculaire comme celui des films d’horreur, qui serait immédiatement perçu comme fictif, la violence dans Platoon doit rester crédible et ne pas donner au spectateur l’impression d’une complaisance gratuite pour les images sanglantes.

Cette volonté explique également le caractère très fragmenté du film, il n’y a pas d’action continue, pas ou peu de progression dramatique. Chaque séquence est une facette qui décrit un aspect de l’expérience militaire d’une jeune recrue américaine, et s’ajoute aux précédentes sans former véritablement une histoire linéaire, il y a la marche dans la jungle, puis l’embuscade de nuit, puis la vie au camp de base, puis la découverte d’un bunker ennemi et le ratissage d’un village vietnamien, puis l’accrochage sanglant avec les troupes communistes, et enfin l’assaut final de nuit et la déroute des soldats américains. Toutes les situations différentes qu’a pu vivre un jeune fantassin américain au Viêtnam ont été transposées dans le film de Stone, comme autant de fragments que seul le personnage du jeune Chris permet de relier les uns aux autres. Une histoire se dessinera, mais très tardivement et très progressivement, dans l’affrontement des deux sergents Barnes et Elias. L’analyse minutieuse d’une séquence permet de préciser comment fonctionne cette volonté réaliste dans le déroulement concret du film. La troisième séquence après la marche dans la jungle montre la vie au camp de base américain où l’on voit notamment Chris Taylor, fatigué, en train de creuser un trou ou une tranchée. Succèdent ensuite une série de plans fixes sans mouvement de caméra très courts sur les gestes des soldats…Taylor remplit un sac de terre, un G.I. pose du linge sur une corde, un autre tend un piège avec une mine, une patrouille, dont on ne voit que les souliers soulevant la poussière, rentre au camp, un type vu de dos se rhabille après avoir uriné, Taylor, à nouveau crache sans doute la poussière qu’il a avalée, etc. Ces quelques plans, dont l’ensemble dure à peine quelques dizaines de secondes, ne contribuent en rien à la progression de l’action et se suivent de manière syncopée, heurtée, sans qu’il y ait entre eux de lien très net ou très cohérent comme le serait la présence d’un même personnage, leur seul but est de montrer, en quelques vues très brèves, la vie quotidienne des soldats et l’ennui ou le sentiment d’absurdité qui s’en dégage. Dans un film d’action, de tels plans seraient inutiles et constitueraient un moment creux dans l’histoire, mais dans un film qui se veut réaliste, ils ont pour fonction de rappeler que la vie militaire est faite justement d’inaction, de gestes quotidiens et insignifiants, de travaux souvent pénibles qui n’ont pourtant rien de «guerrier».

4. Antihéros…

Le film de Stone, s’il veut d’abord décrire la situation de guerre, montre néanmoins de manière privilégiée, dans toutes ses séquences, un même personnage, le jeune Chris Taylor. Ce personnage, qui est évidemment fictif même s’il présente de multiples analogies avec la jeune recrue, Oliver Stone parti au Viêtnam en 1967 comme l’indiquent les interviews du réalisateur, est néanmoins «fabriqué» de manière à servir le projet réaliste du film. Deux traits essentiels le caractérisent. Il s’agit d’abord d’un personnage relativement commun qui ne se distingue pas par des qualités exceptionnelles, ni par des actions extraordinaires. Rien ne le différencie de manière radicale des soldats qui l’entourent, ni un courage supérieur à la moyenne, ni une force physique ou de caractère surprenante, ni des exploits militaires remarquables. C’est un soldat parmi d’autres, qui a pour seule caractéristique importante d’avoir survécu à la guerre: des deux «bleus» qui apparaissent au début du film à la descente d’avion, Gardner et Taylor, un seul, le second, sauvera sa peau et pourra donc raconter son expérience de la guerre du Viêtnam. D’autre part, le jeune Chris Taylor, même s’il est présent dans toutes les séquences, n’est pas le centre de la représentation cinématographique, Stone ne veut pas raconter les actions de Taylor, il s’en sert seulement comme d’un témoin qui regarde et montre au spectateur la guerre, beaucoup plus qu’il n’y participe de manière héroïque ou spectaculaire. Il ne s’agit pas de vanter ou de glorifier un héros, mais de montrer, à travers un personnage, les différentes facettes de la guerre: Taylor s’évanouit pendant la marche dans la jungle, Taylor s’endort avant l’embuscade, Taylor s’épuise à creuser un trou, Taylor assiste, sans oser réagir, aux exactions de Barnes dans un village vietnamien, Taylor attend l’attaque des Viêtcongs et se retrouve bombardé par le napalm des avions de sa propre armée. Il subit donc les événements plus qu’il ne les provoque ou les maîtrise: c’est un patient beaucoup plus qu’un agent. C’est un individu dépassé par la situation où il est plongé, et non un héros solitaire plus fort que le monde ou les ennemis qui l’entourent. Le réalisme voulu par Stone implique que Platoon décrive la situation de guerre où se trouve plongé Taylor, beaucoup plus que les actes d’un héros. Ce statut d’«antihéros» de Chris Taylor apparaît clairement si l’on compare Platoon à d’autres films de guerre ou d’action. Le plus souvent, le spectateur ne sait pas ce que Taylor va faire ou doit faire, il n’a pas de mission à accomplir, de but à atteindre, d’exploit à réaliser. Il réagit à des situations…Attaque, agression, embuscade…qu’il n’a pas provoquées. Par contre, dans la plupart des films d’action, le héros a un but explicite et il doit simplement surmonter des obstacles pour y parvenir car il poursuit un objectif, il doit accomplir une mission, détruire un pont ou un fortin ennemi, échapper à l’ennemi ou faire évader un prisonnier…Dans ce genre de fiction, la «mission» donne une cohérence à tout le film, alors que Platoon présente des séquences syncopées sans qu’un but général ne relie l’ensemble, chaque séquence du film de Stone est brute et présente une «tranche de vie» souvent séparée de la suivante par une grande ellipse de temps parfois plusieurs mois.

Autre caractéristique importante, Stone ne sélectionne pas les gestes, les événements, les séquences en fonction de leur importance, mais en fonction de leur caractère représentatif de la vie des soldats. Dans un film de guerre classique, par exemple une reconstitution historique comme Un pont trop loin ou La bataille de Midway, le réalisateur montre les gestes décisifs, ceux qui ont décidé du sort de la bataille ou qui font avancer l’action: le général qui donne ses ordres ou la section qui monte à l’assaut du point stratégique…Dans Platoon, il n’en va pas ainsi. La caméra suit préférentiellement Chris Taylor, mais le spectateur ne pourra jamais décider si les actes du personnage ont influé de manière décisive sur l’issue de la bataille. Ce n’est pas un héros, seulement un soldat parmi d’autres, qui a participé à des combats sans y avoir joué un rôle central ou déterminant. Plus largement même, le spectateur sera incapable de deviner s’il a assisté à une victoire ou à une défaite militaire des Américains alors que, dans un film de guerre «classique», il est toujours possible de conclure si le héros a réussi ou échoué dans sa mission, ou si la bataille fut ou non une victoire pour le camp du héros. Autrement dit, Oliver Stone s’en tient à la reconstitution minutieuse de l’expérience brute d’un jeune fantassin et refuse de dépasser ce niveau, empêchant le spectateur de comprendre l’ensemble de la situation, c’est-à-dire les enjeux et le déroulement général des combats.

5. La part de la fiction…

Malgré sa volonté de réalisme, Platoon reste un film de fiction. Il ne s’agit pas d’un reportage pris sur le vif, mais d’une reconstitution cinématographique, interprétée par des acteurs professionnels qui «jouent» la guerre, mais n’y participent pas réellement. Cette part fictive paraît cependant inessentielle, au moins au début du film. Les premières séquences montrent des images de la guerre avec la marche dans la forêt, l’embuscade de nuit, la vie au camp…mais ne construisent pas une histoire continue, un récit où la fiction serait centrale, à ce moment, le film n’essaie pas d’intéresser le spectateur au destin particulier des personnages, mais plutôt de traduire une ambiance, de recréer un climat, de faire partager des sensations ou des émotions que les fantassins américains engagés au Viêtnam ont réellement éprouvées à cette époque-là. Ces séquences recréent des situations qui se sont sans doute répétées de nombreuses fois pendant la guerre du Viêtnam, que le détail de ces séquences soit fictif c’est-à-dire que Chris Taylor n’ait jamais existé, qu’aucun soldat appelé Gardner n’ait été tué de cette façon-là importe peu. Ces détails de la fiction sont secondaires par rapport à l’ambiance, aux sentiments éprouvés par les soldats, à la reconstitution des différents types de situation de guerre. Par contre, à partir de la seconde moitié du film environ, la fiction occupe une place de plus en plus importante et mobilise l’attention du spectateur, le conflit entre les deux sergents, Barnes et Elias, conflit où Taylor jouera à son tour un rôle décisif, crée des attentes chez le spectateur qui s’interroge sur l’issue de cette lutte fratricide. Cette histoire particulière entre des personnages éminemment fictifs ne peut pas être reçue comme véridique, ni prétendre représenter une situation typique de la guerre du Viêtnam, c’est au contraire son caractère exceptionnel et singulier, anecdotique même, qui suscite l’intérêt du spectateur. De cette histoire-là, le spectateur ne connaît pas l’issue, alors qu’il sait bien comment s’est terminée la guerre du Viêtnam. La fiction grandissante n’élimine cependant pas la part du témoignage qui reste fort importante, l’intervention brutale et meurtrière dans le village vietnamien, l’embuscade tendue par les Nord Vietnamiens, l’assaut final constituent des séquences fortement réalistes, largement représentatives de la guerre du Viêtnam. Oliver Stone donne une fonction particulière à la part proprement fictive. L’anecdote ne vaut pas en effet en elle-même, que Barnes tue Elias puis que Taylor tue Barnes, ou que les choses se passent autrement n’a pas beaucoup d’importance. Ce conflit entre les deux sergents n’intéresse Stone que parce qu’il est significatif d’une situation plus générale. Sans doute, les sous-officiers de l’armée américaine au Viêtnam ne se sont pas entre-tués entre eux, mais, comme le dit Taylor à la fin du film, l’assassinat d’Elias ne faisait que porter à l’extrême des divisions qui régnaient à l’intérieur même des Etats-Unis et de leur armée «l’ennemi» n’était pas seulement extérieur, il était aussi en eux. La fiction dans Platoon a donc pour Stone une valeur «philosophique» et explicative: à travers cette anecdote, le réalisateur essaie de comprendre et de montrer pourquoi les Américains ont échoué au Viêtnam. La part fictive n’a donc pas, comme dans la plupart des films d’aventures, un rôle distrayant, mais représente un thème de réflexion pour le spectateur, notamment américain: il ne s’agit pas de «fuir» la réalité au profit d’un univers fictif, mais au contraire de réfléchir sur une réalité précise, la première défaite de l’armée américaine. On comprend ainsi l’importance qu’un film comme Platoon a prise aux Etats-Unis et les discussions qu’il a pu susciter. Ce thème de la guerre civile «l’ennemi était en nous» ne constitue cependant plus un témoignage brut comme l’étaient les premières séquences de marche dans la jungle ou d’embuscade pendant la nuit: il s’agit d’une interprétation personnelle d’Oliver Stone des causes de la défaite, sur base d’une histoire fictive le conflit entre les deux sergents. Cet aspect du film prête dès lors à discussion et constitue, pour certains critiques, un des points faibles du film.

B. Le point de vue d’un fantassin

Qu’un film ait une intention réaliste ne signifie pas qu’il soit vrai ni objectif. Dans la mesure où un film comme Platoon contient une part irréductible de fiction, la vérité à laquelle il peut prétendre sera toujours partielle et incertaine. Partielle puisque cette vérité est mêlée d’imagination incertaine parce que le film ne nous dit pas où est le vrai, où est le faux, ni ne précise quelle est la portée de son réalisme. Platoon décrit l’expérience de jeunes fantassins américains en 1968 près de la frontière cambodgienne, mais cette expérience vaut-elle pour tous les soldats engagés au Viêtnam, pour tous les lieux et pour tous les moments de cette guerre ? Même si Oliver Stone s’est inspiré de sa propre histoire, le spectateur peut difficilement décider si le film représente un cas particulier ou traduit au contraire une situation générale: ici aussi, il faut recourir à des témoignages extérieurs pour apprécier la portée du réalisme dans un film de fiction. Par ailleurs, la vérité partielle, incertaine à laquelle peut prétendre Platoon ne se confond pas avec l’objectivité. Stone centre son film autour d’un personnage, Chris Taylor, dont il adopte le point de vue, mais les événements qui sont racontés ont pu être vécus de manière très différente par d’autres personnes dont nous ne saurons rien. Après avoir souligné le caractère réaliste de Platoon, il convient donc d’analyser son parti pris subjectif.

1. Un point de vue volontairement subjectif…

Le but avoué d’Oliver Stone était de traduire son expérience personnelle de la guerre du Viêtnam, c’est-à-dire ce qu’il avait vécu, mais aussi ce qu’il avait ressenti, pensé ou éprouvé. Il s’agissait donc pour lui de faire coïncider son point de vue d’auteur de film avec le point de vue de son personnage central, Chris Taylor. Platoon se distinguera alors des films où le spectateur connaît le point de vue des différents personnages. Dans les reconstitutions historiques comme Le jour le plus long, La bataille de Midway ou Un pont trop loin, la caméra montre successivement le quartier général des alliés, puis celui des Allemands ou des Japonais, passe ensuite les troupes en revue, les soldats qui se préparent à l’assaut et ceux qui sont prêts à se défendre, revient alors au quartier général allié où la situation évolue, etc. Le spectateur a ainsi une vue d’ensemble de la situation et il en sait plus que chacun des participants à la bataille, pris isolément. Dans Platoon, par contre, le parti pris volontairement subjectif du réalisateur lui interdit de représenter d’autres personnages que Chris Taylor et les membres de sa section. Le spectateur ne fera qu’entr’apercevoir les soldats Nord-Viêtnamiens dont le point de vue stratégique ou simplement humain restera totalement méconnu, comme Chris Taylor, le spectateur sera incapable de prévoir les mouvements ou les actions de cet «ennemi» impénétrable et caché. Mais même les officiers supérieurs américains, auxquels obéit en définitive la section de Taylor, n’apparaissent jamais devant la caméra: dans ce cas aussi, la caméra reste fidèle au point de vue d’un simple soldat qui n’a que très rarement l’occasion de voir son colonel ou son général.

2. Les sentiments d’un antihéros…

Le parti pris subjectif ne sera cependant sensible au spectateur que si le point de vue adopté est un point de vue étroitement limité, en effet, si le réalisateur centrait son film sur un héros omniscient, connaissant le terrain, les forces en présence et les mouvements de l’ennemi, la caméra, à son tour, deviendrait omnisciente et le spectateur n’aurait pas l’impression d’un point de vue subjectif, c’est-à-dire partiel. Dans un film comme Rambo II, par exemple, le héros est non seulement doté d’une force surhumaine, mais il est également capable de deviner les moindres mouvements de l’ennemi, sans se faire lui-même repérer: un tel héros en sait plus que tous les autres personnages réunis, et le spectateur, à sa suite, «domine» imaginairement la situation sans jamais ressentir des insuffisances ou des limitations dans son savoir c’est-à-dire dans les informations que lui livre le film. Pour que le parti pris subjectif du réalisateur soit sensible, il faut donc que le point de vue adopté soit celui d’un antihéros, quelqu’un dont le savoir est insuffisant ou déformé car Chris Taylor ne sait pas où est l’ennemi, ni ce qu’il va faire, ni quand il apparaîtra. Il lui manque des informations essentielles à sa propre survie et, comme lui, le spectateur est sensible à ce manque, à cette incertitude inscrite au cœur même de l’action, quand Taylor se retrouve en embuscade nocturne au milieu de la jungle, le spectateur ne sait pas plus que lui ce qui va arriver, ni ce que le personnage devrait faire, ni comment réagiront les soldats ennemis. Le film opère ainsi des restrictions dans les informations qu’il délivre, restrictions qui rendent le spectateur sensible au parti pris subjectif du réalisateur: en choisissant un personnage qui subit les événements ou qui y réagit beaucoup plus qu’il ne les domine, Oliver Stone rend le manque de savoir de ce personnage particulièrement crucial, puisque son sort dépend précisément d’événements avec les attaques ennemies qu’il ne connaît pas et ne peut deviner. En plus de cette restriction du point de vue, le film essaie de rendre compte des sentiments, des pensées et des émotions du personnage: pour Stone, il ne s’agit pas seulement de montrer un héros agissant, mais aussi, et surtout, de traduire l’intériorité cachée du jeune Taylor. Alors que, dans la plupart des films de guerre, l’attention du spectateur est centrée sur les gestes et les événements extérieurs, il découvre ici les états d’âme successifs de Chris Taylor qui s’ennuie, a peur, ne comprend plus pourquoi il est venu là, se révolte contre les agissements de Barnes et prend enfin conscience des déchirements provoqués par cette guerre. Le film décrit une évolution morale, et pratiquement toutes les séquences rendent compte d’une étape différente de cette évolution au lieu de montrer un héros toujours pareil à lui-même.

3. Des moyens cinématographiques…

Pour rendre compte d’un point de vue subjectif et pour traduire l’intériorité du personnage, Oliver Stone, cinéaste, ne disposait pas des mêmes moyens qu’un romancier ou un dramaturge. Un écrivain peut rapporter entre guillemets les pensées de son héros ou décrire avec des mots ce que le personnage voit ou ressent. Le cinéma, par contre, montre le personnage «de l’extérieur» et paraît donc peu apte à traduire un point de vue subjectif: le spectateur voit des gestes, des actions, des événements, mais il ne peut pas percevoir directement des sentiments, des pensées ou des émotions. Comment Oliver Stone procède-t-il alors pour rendre le spectateur sensible à ces aspects subjectifs ?

a) Le recours à la parole…

Le procédé le plus simple pour faire connaître les sentiments d’un personnage consiste à rapporter ses paroles et à le laisser exprimer ses émotions, le dialogue entre Taylor et King, avant la dernière bataille à laquelle King ne participera pas puisqu’il vient d’être démobilisé nous révèle ainsi le désarroi du jeune Chris qui perd, selon son copain, les pédales, à force de «fumer trop d’herbe». Ainsi encore, dans les combats qui suivront, Taylor hurlera «Merde, que c’est beau», trahissant le plaisir paradoxal qu’il trouve, à certains moments, dans ce déchaînement de violence. Cette utilisation du dialogue pour révéler les sentiments d’un personnage n’a cependant rien de spécifiquement cinématographique et reste très parcimonieuse dans un film qui se veut essentiellement visuel et qui refuse les facilités du «bavardage» théâtral. Le cinéma connaît cependant une technique particulière d’utilisation de la parole, qui n’a sans doute pas d’équivalent en littérature avec la voix-off, c’est-à-dire la voix d’un personnage qui n’apparaît pas sur l’écran en train de parler. Dans Platoon, le spectateur entend ainsi à plusieurs reprises des extraits de lettres que Taylor adresse à sa grand-mère et où il exprime ses sentiments ou ses réflexions. On remarquera cependant que le réalisateur recourt avec économie à la voix-off, ce n’est qu’à la troisième séquence après l’arrivée en avion et après la marche dans la jungle que l’on entend pour la première fois un extrait d’une lettre de Taylor, où il exprime sa fatigue et sa désillusion, tandis qu’on le voit muet en train de creuser un trou individuel au camp de base. Cette voix-off ne se fera d’ailleurs entendre qu’au début ou à la fin des séquences, c’est-à-dire dans les moments «creux» où il n’y a pas ou peu d’action, avant l’embuscade nocturne dans la jungle, avant la découverte d’un blockhaus vietnamien à la frontière cambodgienne c’est-à-dire juste après une grande ellipse temporelle, à l’arrivée au village vietnamien, avant et après la dernière bataille, etc.

b) Un regard parallèle…

A côté de cette utilisation de la bande-son, le réalisateur dispose de techniques visuelles qui lui permettent de rendre compte du point de vue de son personnage principal. Si, le plus souvent, celui-ci est devant la caméra, c’est-à-dire qu’il est vu de l’extérieur, cette caméra adopte néanmoins à certains moments une position qui se confond avec le regard de Taylor par le viseur du cameraman s’identifie alors avec l’œil du personnage. Lors de l’embuscade nocturne dans la jungle, Taylor saisit un tube d’intensification de lumière qui lui permet d’observer les alentours plongés dans l’obscurité, aussitôt après, la caméra nous montre ce que voit Taylor, c’est-à-dire la jungle devenue artificiellement lumineuse. Une telle identification des points de vue ne peut cependant pas être constante car lorsque la caméra est «subjective» quand son viseur se confond avec l’œil du personnage, le spectateur ne voit plus le personnage agir et ne peut donc plus comprendre l’action en cours alors que le personnage, disposant de ses cinq sens, «sait» évidemment ce qu’il est en train de faire. La caméra ne peut donc pas se contenter de montrer ce que voit le personnage, elle doit aussi montrer le personnage en train de voir et d’agir. Stone cinéaste proposera alors de préférence au spectateur des images «mi-subjectives» la caméra «ne se confond pas avec le personnage, elle n’est pas non plus en dehors, elle est avec lui» le spectateur voit le personnage et découvre, en même temps que lui, ce qu’il est en train de voir. Quelques exemples très simples permettent de comprendre comment Stone nous rend sensibles au point de vue de Taylor. Dans la première séquence, nous voyons Taylor sortir du ventre d’un avion et s’avancer sur la piste avec ses compagnons: il est donc vu de l’extérieur. Puis un de ses compagnons fait un signe en direction de quelque chose qui n’apparaît pas sur l’écran, Taylor tourne la tête et, aussitôt après, la caméra nous montre ce qui était désigné…Des cadavres enveloppés dans des sacs en plastique. La caméra opère donc un mouvement symétrique à celui de Taylor qui tourne la tête pour apercevoir ce que son compagnon veut lui montrer: le spectateur découvre les événements en même temps que le personnage, même si son point de vue ne se confond pas exactement avec celui de Taylor.

Le procédé est identique quand on voit, dans la jungle, Taylor debout qui regarde soudain à ses pieds et qui découvre un serpent se faufilant entre ses bottines: la caméra opère un mouvement parallèle et, partant du visage de Taylor, s’abaisse vers ses pieds en montrant au spectateur surpris le serpent qui se glisse et puis s’éloigne. Le procédé est parfois plus complexe. Au début de la séquence où les Américains découvrent puis explorent un bunker nord-viêtnamien, on voit Taylor s’avancer en éclaireur, suivi immédiatement par le sergent Barnes: celui-ci chuchote soudain «bunker», et Taylor, dont le regard erre un peu, demande «où ?». Le réalisateur opère alors un brutal changement de plan avec une «coupe franche», où l’on passe sans transition d’un plan à l’autre et l’on voit, à travers la meurtrière du bunker nord-viêtnamien, Taylor de face et, légèrement en retrait, le sergent: l’effet est saisissant car on se rend compte que les soldats américains étaient à deux pas du retranchement ennemi, sans pourtant l’apercevoir. La caméra nous montre donc paradoxalement Taylor du point de vue de l’ennemi qui heureusement pour lui est absent, mais la caméra n’adopte ce point de vue qu’au moment où Taylor lui-même se rend compte qu’il est dans le champ de tir d’une meurtrière: autrement dit, le montage de Stone permet de traduire le moment de panique qui envahit le personnage lorsqu’il se rend compte qu’il s’est exposé inconsciemment au feu de l’ennemi. Le procédé est identique lors de l’embuscade nocturne dans la jungle quand Taylor voit les soldats nord-viêtnamiens s’avancer vers lui. Le réalisateur opère alors un brutal changement de plan et la caméra s’approche de Taylor, comme si elle adoptait le point de vue d’un soldat ennemi en marche. Ceux-ci, pourtant, sont encore trop loin pour apercevoir Taylor sinon ils tireraient, mais le mouvement de la caméra, qui va «chercher» le personnage tapi dans la jungle, traduit bien le sentiment de panique qui l’envahit quand il se sent découvert, ou qu’il sent qu’il va être découvert par l’ennemi.

c) Un montage affectif…

Les exemples précédents montrent bien que le point de vue subjectif de Taylor apparaît moins dans les plans eux-mêmes que dans l’organisation des plans, dans ce qu’on appelle en termes de cinéma le montage. C’est au niveau de la construction des séquences ou des scènes que le réalisateur peut le mieux traduire les sentiments ou les réflexions de son personnage. Le montage, avec ses moyens spécifiques, va faire éprouver au spectateur des émotions semblables à celles de Taylor plongé au milieu de la guerre. Au début des séquences de bataille, par exemple l’embuscade de nuit, le dernier assaut des nord-viêtnamiens, le cinéaste utilise des plans généraux et moyens, relativement longs et le plus souvent fixes, le spectateur a donc le temps de détailler et de comprendre ce qui est montré, ainsi que l’ensemble de la situation. Par contre, quand la bataille commence, les gros plans se multiplient, la caméra bouge tout le temps et la durée des plans devient parfois extrêmement brève, à ce moment, le spectateur ne reçoit plus que des informations partielles, ne comprend plus ce qui se passe et se retrouve fortement «secoué» par le rythme et le mouvement des images. Même si nous n’éprouvons pas exactement les mêmes sensations que Taylor, le changement de rythme dans le montage nous fait participer aux émotions violentes du personnage et nous plonge dans le feu de l’action. Non seulement le montage montre les événements sous un certain jour, mais il sélectionne aussi les choses à montrer. Lorsque le sergent Barnes prend en otage une fillette dans le village vietnamien et menace de l’exécuter devant son père, Stone insère, dans cette séquence, une série de gros plans sur le visage des différents soldats américains, certains paraissent perplexes, sinon réticents comme Taylor, d’autres, furieux, semblent approuver Barnes. Par contre, il n’y a aucun gros plan sur les villageois qui n’apparaissent qu’en groupe à l’arrière-plan. Autrement dit, le montage intéresse le spectateur aux réactions des soldats américains, mais néglige totalement les réactions des civils vietnamiens. Le film rend compte d’un point de vue privilégié, celui d’une section de l’armée américaine, et plus particulièrement d’un soldat, Taylor.

d) L’organisation du scénario…

Enfin, l’organisation et les trouvailles du scénario permettent également de manifester le point de vue de Taylor ainsi que le rétrécissement de champ qu’entraîne l’adoption d’un tel point de vue. Le rétrécissement le plus net dans le scénario consiste à ne montrer que des séquences se déroulant au Viêt-Nam: le début du film coïncide avec l’arrivée du «bleu» au Viêt-Nam, et la fin avec son départ après sa blessure. Autrement dit, le film ne nous offre qu’un seul point de vue, celui des soldats en guerre, ce que pouvaient penser des Américains restés au pays, ou ce qu’imaginaient ces soldats avant la guerre, nous ne le saurons jamais. Nous n’aurons qu’une seule image de la guerre, et aucun point de comparaison qui nous permette de relativiser ou de mettre à distance cette image. Plongés brutalement dans la guerre, nous éprouverons à plusieurs moments, comme Taylor, l’étroitesse et les limitations de son point de vue de simple fantassin. Lors des derniers combats, par exemple, le réalisateur nous fait assister au dialogue entre le capitaine de la section et un opérateur radio d’une autre section attaquée par l’ennemi, mais, au lieu de nous montrer l’un et puis l’autre des correspondants, le film s’attache uniquement au capitaine qui entend la voix de l’opérateur radio et qui ne voit donc pas ce qui se passe à l’autre bout du fil. Comme lui, le spectateur ressentira, avec inquiétude, cette restriction d’informations qui l’empêche de connaître les événements dramatiques qui se déroulent là-bas. «L’astuce» du scénario consiste, dans ce cas comme dans d’autres, à délivrer au spectateur des informations qui sont immédiatement ressenties comme insuffisantes: comme les soldats, on sait certaines choses, mais trop peu. Après avoir retrouvé Manny torturé et assassiné, les Américains découvrent, dans le village vietnamien, des armes et des munitions, mais ces armes ne constituent pas une preuve de culpabilité et le comportement de Barnes et de certains de ses hommes sera criminel. Cette vengeance est illégitime et le spectateur ne saura pas plus que les soldats qui est responsable de la mort de Manny. La guerre reste, pour eux comme pour nous, le lieu de l’incertitude, on ne sait pas qui est l’ennemi, ni où il est, ni quand il apparaîtra. La dernière séquence est particulièrement habile dans l’art de distiller les informations insuffisantes. Au début de cette séquence, un soldat américain affirme qu’on a retrouvé sur un prisonnier les plans du camp et de ses défenses. Ensuite, Red demande à Barnes une permission qui lui est refusée et répète…«J’ai un mauvais pressentiment». Le spectateur devine que les combats vont être violents, mais il ne peut pas en savoir plus. Comme les soldats, il est en situation d’attente et d’incertitude. Enfin, juste avant le début des combats, un soldat américain paniqué se précipite dans le retranchement de Taylor, il affirme que sa position a été enlevée par l’ennemi, puis il s’enfuit vers l’arrière. A ce moment, l’incertitude est totale, et l’angoisse maximale, le spectateur, comme Taylor, comme les soldats, sait qu’il va y avoir une bataille, mais il est totalement incapable d’en deviner l’ampleur, la violence et surtout l’issue.

4. L’élargissement du point de vue…

On remarquera, pour terminer, qu’il y a un certain élargissement dans le point de vue adopté. Au début du film, la caméra suit fidèlement Taylor qui apparaît d’ailleurs comme relativement isolé dans sa section. Par la suite, le point de vue s’élargira au fur et à mesure que Taylor s’intégrera au groupe. Dans la dernière séquence, la caméra montrera ce que Taylor ne peut pas voir, c’est-à-dire ce qui se passe aux différents endroits du camp retranché. A ce moment, le point de vue n’est plus celui d’un sujet individuel, mais celui d’un sujet collectif celle de la section, ce qui justifie le titre du film puisque Platoon désigne une section en anglais. Ce point de vue élargi se définit pourtant encore par l’exclusion d’autres points de vue, celui des Nord-Viêtnamiens ou des officiers supérieurs, ou encore des civils américains, le spectateur reste avec quelques fantassins américains plongés dans la guerre du Viêtnam, au milieu de la jungle près de la frontière cambodgienne…