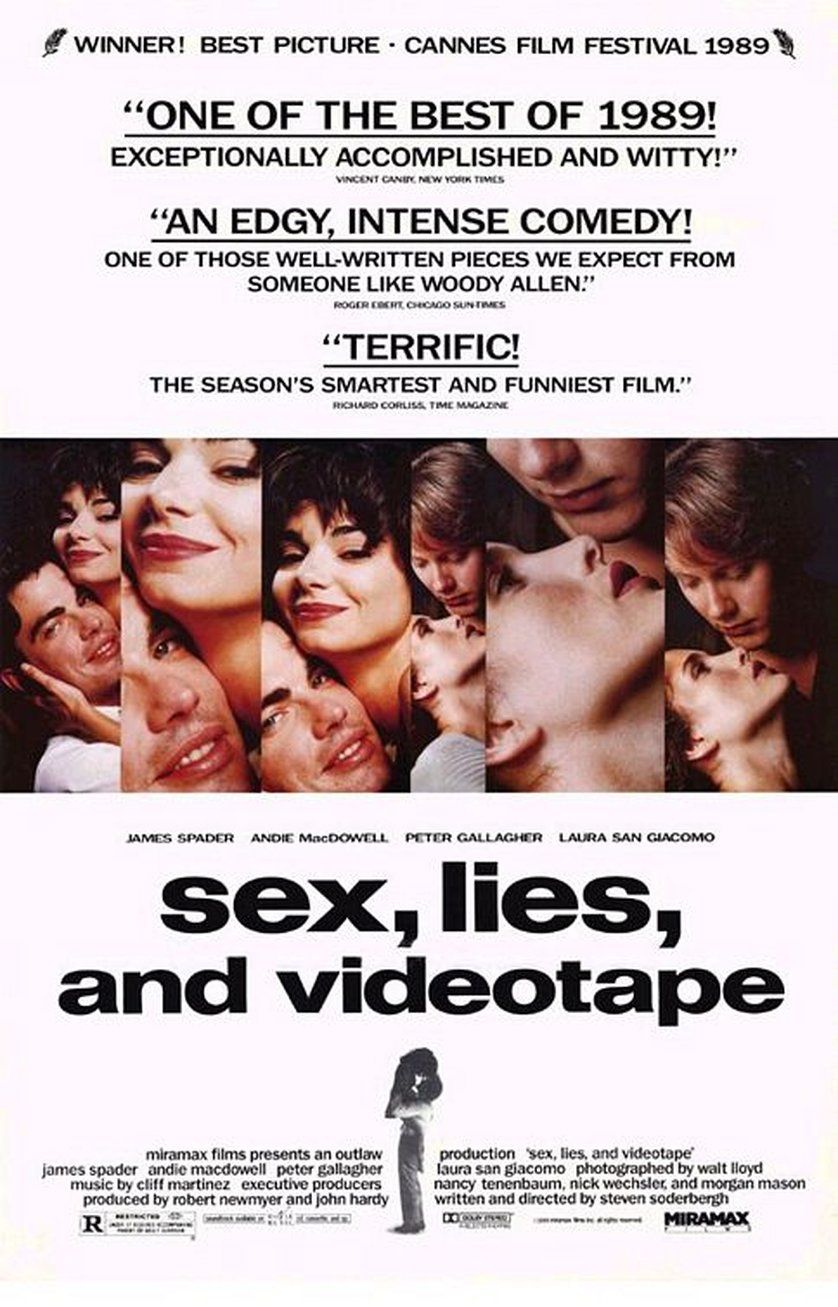

Le cinéaste Steven Soderbergh a révélé qu’il avait écrit une suite au drame de 1989 Sexe, mensonges et bande vidéo…Quand le verrouillage s’est produit ici à New York, afin de rester organisé et sain d’esprit, j’ai décidé d’écrire…Les premières semaines j’ai terminé 3 scénarios. L’un d’eux était une réécriture, l’un d’eux était un original, et l’autre était une adaptation d’un roman que je voulais faire. L’original était une suite de Sex, Lies et Videotape. C’était une idée qui tournait depuis un moment, et j’avais l’impression d’avoir trouvé le moyen de rentrer, alors je l’ai écrite et je veux la réaliser. Le film Sexe, mensonges et bande vidéo a été écrit et réalisé par Soderbergh, qui a reçu une nomination aux Oscars pour la meilleure écriture. Le film a également reçu trois nominations aux Golden Globe et a remporté la Palme d’Or au Festival de Cannes 1989. Le film, avec James Spader, Andie MacDowell, Peter Gallagher et Laura San Giacomo, était centré sur le mari d’une femme sexuellement réprimée qui a une liaison avec sa sœur. L’arrivée d’un visiteur avec un fétiche assez insolite change tout. En 2006, le film a été ajouté au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès américain.

AUTO-ANALYSE SAUVAGE par Guillaume GAS

Ce grand déballage impudique de l’intimité est la révélation d’un grand cinéaste éclectique.

Lançons d’entrée une torpille problématique…Une bonne mise en scène, ça tient à quoi ? Une architecture du cadre et de la scénographie qui incarne à elle seule une idée et/ou un point de vue, via un découpage qui en prolonge l’effet et la portée ? C’est en tout cas l’opinion de l’auteur de ces lignes, en général plus ou moins allergique à la fameuse technique du less is more si chère à cette intelligentsia critique française qui, en ne se fixant que sur le contenu du scénario et la direction d’acteurs, ne fait que cacher grossièrement sous le paillasson tout ce qui ordonne le langage cinématographique. Le film dont il va être question ici sera pourtant l’exception qui confirme la règle. C’est surtout qu’avec le temps, loin d’un néo-John Huston dont l’éclectisme serait corollaire d’une absence totale de ligne directrice d’un bout à l’autre de sa filmo, Steven Soderbergh a fini par imposer un style visuel et narratif qui, aujourd’hui, se reconnaît presque en trois plans. Un cinéaste dont l’envolée exponentielle démarra par la meilleure rampe de lancement qui soit avec en 1989, cet ancien monteur d’Hollywood d’à peine 26 ans, déjà auteur d’un film-concert pour le groupe Yes et d’un obscur court-métrage, ne mit que huit jours à rédiger sur un petit bloc-notes un scénario inspiré de l’échec d’une précédente relation amoureuse. Tourné en trente jours dans la ville de son enfance Bâton-Rouge en Louisiane, ce premier long-métrage fut présenté à Cannes où l’incroyable se produisit ! En plus de faire péter un câble au président du jury Wim Wenders qui, selon la légende, aurait souhaité lui décerner tous les prix, Sexe, Mensonges & Vidéo coiffa au poteau Spike Lee et son Do the Right Thing, offrant ainsi à Steven Soderbergh le titre honorifique jamais détrôné de plus jeune cinéaste palmé de l’Histoire du festival. Consécration mille fois méritée pour un film qui, au-delà de son apparence candide et mineure, hypnotise et piège littéralement le spectateur dès la première vision, quitte à lui donner envie de le revoir à répétition. Une « vidéo-thérapie » faite film qui prend le risque payant de mettre en perspective son propre support. Ayant conçu ce premier long-métrage comme une « autoanalyse sauvage », Soderbergh n’a jamais rien caché de sa propre approche du médium vidéo sur ce film à la fois métaphore de la distance envers les gens et les événements et élongation extrême de la définition du voyeurisme se sentir libre de réagir sans pour autant être vu, la vidéo invite à expérimenter soi-même ce qui est visionné sur bande on vous épargne le parallélisme avec la célèbre théorie d’André Bazin sur la fonction intrinsèque du cinéma. Il est cependant allé plus loin en adoptant la vidéo comme cinquième personnage de l’intrigue, sorte de centre de gravité qui concentre et révèle les faiblesses humaines. Celles des quatre autres personnages avec l’épouse Ann (Andie MacDowell) qui ne supporte pas qu’on la touche, son mari John (Peter Gallagher) qui quitte souvent son cabinet d’avocats à la mi-journée pour la tromper avec une autre, sa sœur délurée Cynthia (Laura San Giacomo) qui travaille comme barmaid en plus d’être « l’autre » en question, et surtout le mystérieux Graham (James Spader), vieil ami vidéaste de John dont le tempérament lunaire et introverti paraît dissimuler quelque chose de plus troublant. En effet, Graham n’a qu’une seule activité…Proposer aux femmes qu’il rencontre de confier leurs fantasmes sexuels et leurs angoisses existentielles à sa caméra vidéo. Sa simple présence va vite faire voler en éclat un schéma affectif nébuleux que l’on sait riche en mensonges et en secrets insidieux. L’éternel petite rengaine adultère sur « la femme, le mari et l’amant » avec le cocon bourgeois comme cible ? Jamais de la vie. L’image en tant que vecteur de rédemption ? Il y a de ça, en effet, mais le film ne s’en contente pas, loin de là.

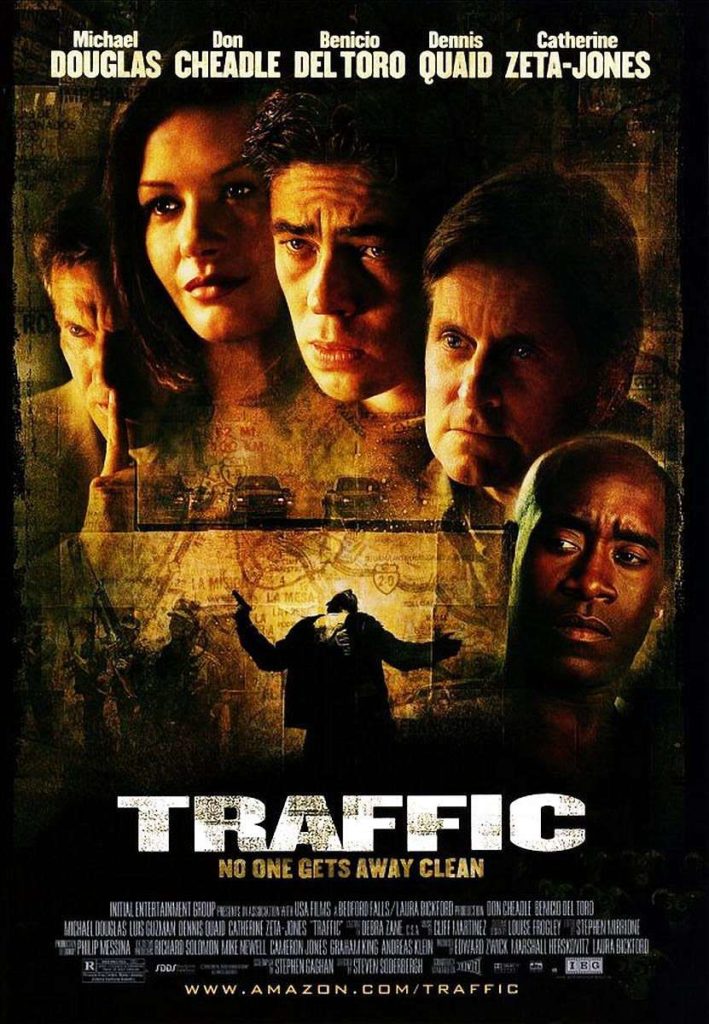

Au premier abord, on pouvait croire que Steven Soderbergh aurait souhaité s’incarner en nouveau transfuge d’Antonioni, à savoir axé sur l’introspection existentielle et l’incommunicabilité entre les êtres, mais au détriment d’un vrai travail sur l’architecture symbolique du décor et de l’espace. A la réflexion, on faisait peut-être fausse route. Parce que la mise en valeur du décor en tant que composante de la mise en scène n’est jamais aux abonnés absents. Les intérieurs blancs et quelconques dans lesquels l’intrigue prend place offrent à Soderbergh l’occasion de structurer avant tout des déplacements et des perspectives, cadrant untel via sa découpe dans l’embrasure d’une porte ou une autre en position assise sur un canapé. Chaque scène du film exprime ainsi cette idée d’un cloisonnement à double visage : extérieur de par la position de tel ou tel acteur dans le cadre, intérieur en raison de ce système narratif visant à laisser ces autistes de l’amour parler en off lorsqu’ils ont disparu de l’écran. Un parti pris qui deviendra un très fort leitmotiv de la mise en scène de Soderbergh et surtout, le thème central de l’œuvre du cinéaste se dessine déjà en profondeur avec la « circulation des flux ». Ces choses qui circulent au sein même du virtuel et du contemporain, et qui, de Traffic jusqu’à Effets secondaires en passant par Girlfriend Experience et son immense remake de Solaris, auront imposé un véritable méta-cinéma où les forces vitales du cadre et de l’espace sont sans cesse soumises à une perversité tous azimuts. Dans le cas de Sexe, Mensonges & Vidéo, ce compartimentage des individus dans leurs propres mensonges tient sur un montage d’une froideur ironique, souvent dénigré à tort comme une enfilade de vignettes fixes au détriment de tout dynamisme, mais aussi sur l’intensité des échanges où chaque intention d’un dialogue devient sujette à caution. Au fond, le film ne montre rien d’extraordinaire, simplement des gens qui parlent, des gens qui sont filmés, des gens qui regardent d’autres se faire filmer, etc…Sauf que ces petits détails alimentent une atmosphère toujours plus perturbante, capable de faire vriller la comédie vers le drame psychologique et vice versa sans que la scène n’ait varié d’un iota dans ses mouvements de caméra ce travelling circulaire qui accompagne la scène du dîner a valeur d’exemple. Et côté dialogues, c’est peu dire que Soderbergh, s’il choisit intelligemment de fuir le filmage explicite que le titre du film semblait suggérer, éprouve la même aisance que ses personnages à laisser ces derniers parler des sujets qui fâchent. Là aussi, une scène vaut mille mots…Dès la scène d’intro où Ann confie à son psy sa peur des réactions en chaîne impossibles à maîtriser, les secrets enfouis de tout un chacun sur le sexe ou la masturbation remontent d’autant plus à la surface que ce dialogue s’accompagne d’une jointure très maline avec l’arrivée de Graham et la liaison adultère de John sont parallélisées via la voix off d’Ann. La parole devient ainsi un moyen de fuir le mensonge autour du sexe, et Soderbergh se sert alors de la vidéo pour enfoncer le clou et atteindre le réel par le virtuel, renouer avec sa réalité pour mieux s’extraire de sa propre fiction. La mise en scène, souple et pudique en surface, voyeuse et perverse en profondeur, enregistre alors des gestes dont le naturel permet de tout chuchoter. Voyez cette tension érotique inouïe durant la scène du bar entre Ann et Graham, entièrement due à la façon dont la première caresse langoureusement son verre de vin. Voyez ce regard pénétrant et ces gestes erratiques de Graham lorsqu’il regarde les confessions sexuelles enregistrées par sa caméra. Et voyez, plus généralement, cette présence d’un écran secondaire qui interpelle la relation trouble entre le réalisateur et son actrice…Ann ne finit-elle pas à son tour par être « dirigée » par Graham dans le « film » de ce dernier ? Où la caméra doit-elle se placer ? Quelle doit être la place de notre propre regard ? Où commence l’empathie, où s’arrête le voyeurisme ? La mise à nu entretenue par Soderbergh vise en définitive tous les « acteurs » de son film, c’est-à-dire ceux qui (se) réfléchissent dedans.

La longue scène de confrontation finale entre Ann et Graham qui offrira d’ailleurs à la structure linéaire du récit son seul et unique flash-back mettra soudainement fin à ce jeu du chat et de la souris, inversant brutalement les rôles entre celui qui interroge et celle qui se livre, et donnant accès à une vraie métamorphose intérieure. Personne n’est à l’abri d’un tel dispositif. La caméra vidéo n’est plus un outil de pouvoir, elle est le pouvoir. L’épure stylistique de l’image n’est rien de plus qu’une illusion, une simple page blanche encourageant la mise à nu de celui qui expose ses failles et ses secrets au pouvoir transperçant du médium vidéo. La justesse et la mise au point qui en découlent ont valeur d’évasion réussie, comme en témoigne ce long silence pesant de Graham quand Ann éteint la caméra et se met à l’enlacer. Ce qui se passe alors restera hors-champ, mental et implicite. Et dans cette atmosphère calme et sensuelle de la Louisiane où les femmes se baladent bras nus et où l’on boit frais au propre comme au figuré, il faudra attendre la tombée de la pluie dans l’ultime scène du film pour avoir une preuve qu’un stade a été franchi et que la sueur du mensonge a été bien essuyée. Le calme avant la tempête dans un sens, Sexe, Mensonges & Vidéo n’aura pas été autre chose que cela. Juste du très grand cinéma, trouble et insidieux d’un bout à l’autre, perturbant et hypnotique grâce à la bande originale synthétique de Cliff Martinez toujours très proche des nappes atmosphériques de Brian Eno, mais surtout habité par un immense carré d’acteurs, dominé de loin par l’impérial James Spader primé à Cannes pour son interprétation qui préfigurait ici les rôles sexuellement dérangés qu’il allait ensuite incarner dans Crash et La secrétaire. Quant à Steven Soderbergh, au vu d’un premier film aussi génial qu’inclassable, le reste de sa prodigieuse filmo parle pour lui ! Le cinéma contemporain avait trouvé là l’une de ses plus fortes têtes chercheuses.

Scène culte…

par Michaël Pantin

Deux femmes, deux hommes, beaucoup d’objets symboliques pour sonder les dérèglements du désir. Palme d’or à Cannes pour Steven Soderbergh à 26 ans.

Sexe, mensonges et vidéo le programme du premier long métrage de Steven Soderbergh tiendrait dans son titre. Les mensonges d’Ann (Andie MacDowell), qui se refuse à son mari, John (Peter Gallagher), ceux de John, qui la trompe avec sa sœur, Cynthia (Laura San Giacomo). Les vidéos de Graham (James Spader), vieil ami de John, dont l’impuissance avouée trouble Ann (et Cynthia), et qui compense en interrogeant les femmes sur leur sexualité. Mais le sexe en tant qu’acte, voilà le grand absent du film, sciemment avalé par les ellipses, plaqué dans le hors-champ. Une manière pour Soderbergh, qui n’a jamais caché la portée intime du film, de se placer du côté d’Ann et de Graham, accordant sa mise en scène à leur libido cérébrale et contrariée. Lorsque la chair n’est plus consommable, l’inconscient s’accroche aux objets. Pour Ann, ce sont les verres, ustensiles ménagers phalliques et froids. Un verre de vin rouge qu’elle se garde de toucher lors de sa rencontre avec Graham. Un autre de vin blanc qu’elle masturbe nerveusement lors de leur premier tête-à-tête. Puis c’est le thé glacé qu’il lui offre le jour où elle découvre sa collection de vidéos. « Sur quoi portent les interviews ? » demande-t-elle. « Elles portent sur le sexe », avoue-t-il. « Ce que les femmes font. Ce qu’elles veulent faire mais n’osent pas demander. Ce qu’elles ne feraient pas même si on leur demandait. » Le malaise d’Ann, dont le fantasme immaculé se brise et la certitude mélancolique de Graham de ne pouvoir faire marche arrière s’entrechoquent dans le grand verre. La main faiblit, les glaçons tintent, la chute de l’objet est évitée de justesse. Si le sexe n’est que mensonges et projections, pourquoi ces deux-là se comprendraient mieux que les autres ? Pour Soderbergh, semble-t-il, la coupe du désir est toujours trop vide ou trop pleine.

SODERBERGH UN SUBVERSIF par Jean Gavril Sluka

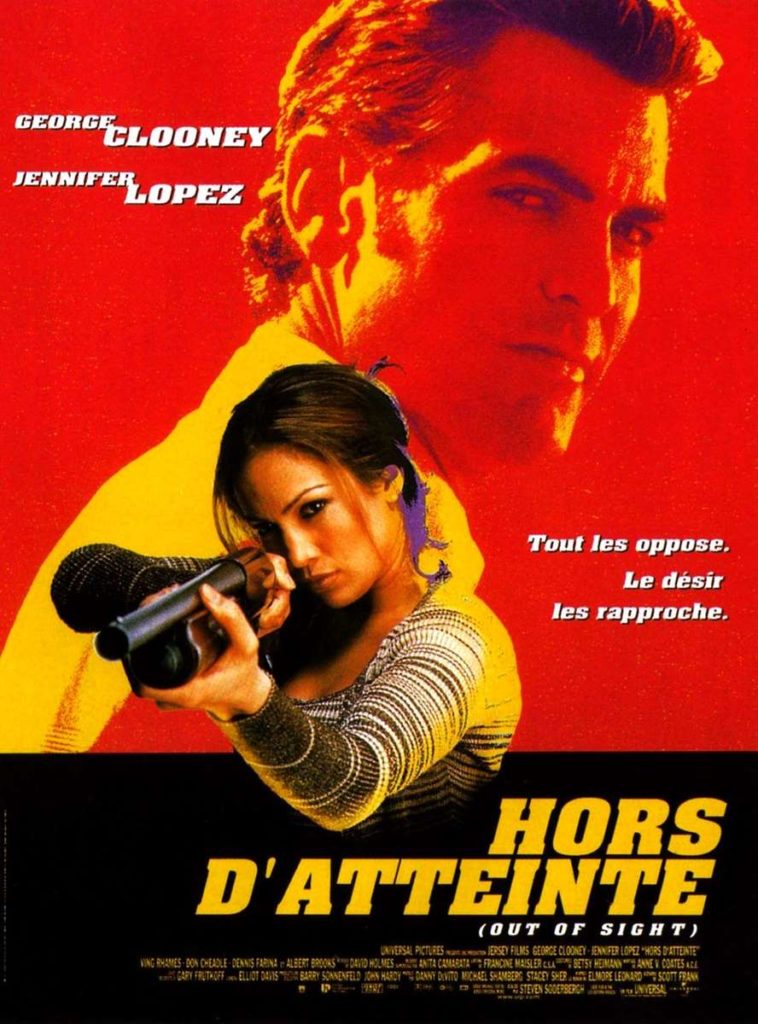

En recevant une Palme d’Or pour son premier film, à 26 ans, après un passage acclamé par Sundance, Steven Soderbergh devenait et restera depuis 1989 le plus jeune récipiendaire de cette distinction. Où se rendre après cela ? Ce n’est pas pour rien qu’il pastichera le « premier film » comme un genre en soi avec Schizopolis avant un regain de popularité avec Hors d’Atteinte sa carrière mettra des années à se remettre de ce démarrage triomphal. Sexe, mensonges et vidéo est frappant de maturité non seulement stylistique et thématique, les grands motifs de l’œuvre y sont tous déjà présents de manière plus ou moins affirmée, mais existentielle. C’est le premier film d’un jeune homme qui commence à cesser de l’être, qui se retourne sur son expérience et en ressort profondément troublé, un film qui traite de ce moment de la vie où on commence à questionner les choix que l’on a faits, le coût qu’ils commencent à avoir, qui impose la question de ce qui a de l’importance pour quelqu’un qui vieillit et ce qui n’en a pas. Derrière la charge volontaire du titre, ses échos de tabloïds se cache une rêverie délicate, pudique car le sexe, justement, y est traité de façon on ne peut plus elliptique. Une première œuvre brillante, sensuelle comme Do The Right Thing sorti la même année, elle est d’une attention saisissante aux textures et aux peau, sèchement drôle, et finalement réellement bouleversante, où ce cinéaste à la fois stakhanoviste et secret, admiré et méconnu, se cache à la vue de tous. Il y a à l’évidence pas mal de vécu personnel derrière le film, et la posture analytique, distanciée de son personnage enquêteur celle-là même qui est souvent celle du cinéaste, motivée par une terreur viscérale de se mettre à nu face à d’autres, éclaire d’un jour troublant celle de Soderbergh, qui lui aussi déteste les mensonges, va se montrer un pourfendeur pugnace de la corruption sous ses formes les plus variées. Mais le dégoût presque religieux du mensonge, la passion transcendante de l’honnêteté, est ici le propre des deux personnages affligés de troubles sexuels l’impuissance et la frigidité. D’une manière puritaine, ce sont les deux qui mentent et trompent qui jouissent. Or le film opère un retournement au fond assez chrétien de la faiblesse en force…C’est parce que Graham et Ann finissent par reconnaître qu’ils ont « des problèmes », qu’ils perçoivent chez l’autre un reflet de leur propre névrose, qu’ils sont capables de s’approcher l’un de l’autre, et de nouer une véritable intimité…Ce dont se montrent précisément incapables les personnages pour qui le sexe en revanche va de soi. Sur ce plan, qui jouit et qui peine à jouir est ici férocement indexé à divers statuts socio-économiques.

Graham revient après des années dans la ville de Bâton Rouge. Il n’a pour possession que sa voiture, ne veut qu’une seule clé car c’est plus « propre ». Dans un contre-pied rusé des clichés, c’est cet esprit libre à la dérive qui est impuissant, tandis que son ancien ami de colocation et de fraternité, John, juriste embourgeoisé, non seulement se vante de tomber les filles grâce à son alliance, mais sert à la sœur de son épouse, Cynthia, peintre et serveuse, à se rassurer sur le fait que cette dernière la fille sage ayant fait un beau mariage est un plus mauvais coup qu’elle. Comme elle l’explique en psychothérapie, Ann ne s’intéresse pas beaucoup au sexe. Elle accepte stoïquement son enfermement dans l’intérieur où elle vit depuis qu’elle a abandonné un emploi à la demande de John qui suggère à toutes les femmes à qui il s’adresse dans le film d’abandonner leur métier, elle aussi est très préoccupée par la propreté, la dernière fois qu’elle est devenue plus heureuse, ça ne lui a pas spécialement plu elle avait pris du poids. Graham vient manger chez eux, lui et John ne sont clairement plus sur la même longueur d’ondes…Comme Soderbergh, Graham déteste deux choses, par ordre croissant, les menteurs et les juristes, mais il fait bonne impression à Ann. Ils méprisent le même homme, tout comme John et Cynthia méprisent la même femme. Pour avoir la maison libre et pouvoir y coucher avec Cynthia, John encourage Ann à aider Graham à trouver un appartement en ville. De rencontres en rencontres, c’est ainsi qu’elle comprend la vie terrible mais fascinante qu’il mène…Il n’a plus de rapports avec aucunes partenaires depuis une rupture traumatisante il y a neuf ans, mais filme en vidéos, pour usage masturbatoire assumé, des interviews sur leur sexualité avec des femmes rencontrées, moyennant la promesse qu’il sera le seul à en faire usage. Probablement pour faire concurrence à sa sœur scandalisée par cette pratique, Cynthia s’intéresse à son tour à Graham, accepte de se faire filmer et, après avoir trouvé cet homme plutôt charmant, prend intérêt et plaisir à l’exercice elle finira par proposer d’elle-même de se masturber. Tout cela ne profite que très brièvement à John et Cynthia demandant illico après une séance expresse avec ce bon baiseur. L’intrusion de Graham dans le triangle pervers, inéquitable, de ce mâle chauvin et des deux sœurs dérègle son équilibre prévalent et fait voler en éclats ses arrangements respectifs. John se révèle celui qui n’a aucune connaissance de lui-même et qui à force de voir les circonstances constamment lui sourire avait trop tenu les autres pour acquises. N’étant capable de vérité occasionnelle qu’en se trahissant par ses mensonges éhontés, il n’est plus à la hauteur. Cela rapproche les deux sœurs, sachant qu’il opérait selon une logique du diviser pour mieux régner. Cette revanche poétique permet au cinéaste d’affirmer agressivement où se situent ses sympathies et antipathies. Soderbergh est un subversif, fondamentalement préoccupé par les relations de la norme et de marge, qui esquisse ici les contours de ses rapports complexes avec l’industrie. La caméra Sony de Graham lui-même une sorte de metteur en scène, jusqu’aux chaises qui y correspondraient dans son salon ascétique permet de créer des images, de donner à entendre des paroles, situées hors des goûts et inclinations du cinéma commercial. Un autre usage, plus même qu’indépendant, situé en l’occurrence hors du marché, est faisable de l’appareil. De ses expérimentations à la DV à son filmage à l’iPhone, le metteur en scène n’aura de cesse de profiter de la technologie à la portée de tous pour gagner en marge de manœuvre. Il prévient dès le départ que cette approche n’est pas sans risques, à commencer par celui de l’exploitation, si ce n’est plus simplement de la pornographie avec un sofa en cuir où parlent les filles qui fait dangereusement intro de gonzo. En « retournant les tables » comme il l’en accuse, Ann en filmant le filmeur révèle tout ce qu’il peut y avoir de peur derrière ce désir de contrôle, d’appétits prédateurs sous la volonté de savoir. L’acte n’est honnête qu’à condition d’être radicalement personnel, pas seulement voyeur ou « curieux » au sens le plus le plus douteux du terme. La réflexivité qui pouvait animer Atom Egoyan à la même époque, sur la valeur et la pertinence de certaines transgressions par l’image, motive ce geste introspectif. Du reste, on ne filme jamais uniquement « pour soi », l’image est de facto une archive, une forme de communication. Elle est condamnée à pouvoir circuler et il faut se montrer prêt à l’assumer.

Car le contrôle et la prédation se situent ici sur un plan mental, non pas physique. Le sexe, dont la représentation est pratiquement évacuée, et qui quand elle ne l’est pas est figurée de manière hautement stylisée, se voit étrangement moins associé au registre de l’animalité que du monde végétal…La plante que John offre à Cynthia qui en décore son appartement à profusion, le pot qu’il pose sur lui quand il l’attend nu dans son lit, celles du jardin dont Ann est séparée par la vitre de sa prison dorée…En somme la vie sous sa forme la plus élémentaire, dont on se prive par maintes manières de se prendre la tête. La vérité fait-elle bander ? Graham explique qu’il était un menteur compulsif, quand il était sexuellement actif, et que ne plus mentir implique pour lui de ne plus coucher. Mais il se ment en réalité encore à lui-même car c’est en voyant une caméra retournée contre lui et éteinte au bon moment qu’il peut retrouver, en affrontant ses limitations et leur nature véritable, une libido épanouie. Comme Ann, il lui aura fallu cesser de se couper littéralement du monde. Discrètement, la nature est bien présente au cours du film, par le crissement des insectes nocturnes, le chant répété d’un oiseau, la luxuriance de la Louisiane. Le film est un délice non seulement des yeux mais des oreilles ne serait-ce que grâce au premier score de Cliff Martinez. Souvent à l’unisson, comme quand l’accent chantant de Caroline d’Andie MacDowell en Southern Belle vient se saccader dans un éclat de rire gêné, tandis que ses joues virent à l’écarlate. À la fin, des doigts se joignent, c’est l’homme qui rit un peu, quand elle le remercie d’avoir ramené la pluie avec lui.

Si Soderbergh est un cinéaste souvent pudique, c’est aussi parce qu’il est singulièrement apte à rendre palpable le désir par les contacts les plus élémentaires. Cinéaste analytique assurément, mais également du touché, de la texture et des bruits, dont l’aptitude à éprouver le monde s’exprime par une attention ardente, en léger retrait parce que passionnée jusqu’au vacillement. Ce thé se sert glacé pour une raison.

Steven Soderbergh, anatomie des fluides

un livre de Pauline Guedj

Anthropologue et journaliste, Pauline Guedj prend le parti de radiographier le cinéma de Steven Soderbergh. D’une filmographie en apparence protéiforme, elle tire des constantes et des modes opératoires qui éclairent l’œuvre d’un réalisateur ayant tout expérimenté, ou presque…Les blockbusters comme les productions indépendantes, le septième art et la série télévisée, les succès retentissants au même titre que les échecs douloureux. Pauline Guedj ne manque pas de le rappeler, de prime abord, tout porte à croire que la carrière de Steven Soderbergh est caractérisée par des ruptures successives. Hors d’atteinte a marqué la fin de son activité de scénariste, Bubble a initié le recours aux acteurs amateurs et la création d’un nouveau modèle économique (fondé sur la VOD), Che a amorcé un basculement vers le numérique, The Knick a vu le cinéaste expérimenter le format de la série télévisée…Steven Soderbergh, anatomie des fluides est pourtant une invitation à dépasser l’idée de révolutions perpétuelles et définitives. Son auteure décrit une filmographie en apparence protéiforme comme un espace où les éléments se répondent les uns les autres. « Fluidité de la trajectoire, fluidité de la méthodologie, fluidité de la vie », précise-t-elle. Pour étayer sa démonstration, elle évoque plusieurs motifs/thèmes récurrents. Il en va ainsi de la mondialisation et des mouvements, qui font l’objet d’une triple exploitation dans Contagion, Traffic et The Laundromat. Les virus, la drogue et l’argent y circulent en faisant fi des frontières. Les corps, masculins comme féminins, leur mise en scène et en emploi se fondent abondamment dans Magic Mike, The Girlfriend Experience ou Piégée. La direction d’acteurs de Steven Soderbergh est d’ailleurs décrite comme une chorégraphie entre la caméra et le corps des comédiens. Le cinéaste insiste particulièrement sur la spontanéité et la « physicalité » des personnages. Le sport se trouve quant à lui décliné sous diverses formes dans High Flying Bird, Logan Lucky, Ocean’s Eleven ou Hors d’atteinte, tout en ayant fait l’objet d’un projet avorté, Moneyball. Avec érudition, et en se basant sur ses propres observations ainsi que sur des déclarations publiques, Pauline Guedj raconte la manière dont les films de Soderbergh entrent en résonance les uns avec les autres, le lecteur voyageant à travers eux, et se familiarisant avec la sensibilité et la créativité d’un metteur en scène à tout le moins singulier.

Steven Soderbergh est décrit dans ce passionnant opuscule comme un réalisateur sensible aux couleurs, aux textures et à l’artisanat dans le sens le plus noble du terme. Il s’entoure d’une troupe de fidèles, parmi lesquels Matt Damon, George Clooney, Channing Tatum ou Don Cheadle. Il se documente énormément avant de concevoir un film, accorde une grande importance à l’espace notamment le Sud des États-Unis, où il a passé son enfance, s’adonne volontiers aux structures non linéaires L’Anglais en est un exemple édifiant et à la multiplicité des points de vue Bubble ou The Girlfriend Experience, pour ne citer que ceux-là. Elle rappelle aussi, illustrant par là une volonté de s’affranchir des canons cinématographiques, que Paranoïa fut entièrement tourné avec des iPhone. Steven Soderbergh nous apparaît ainsi comme un expérimentateur avec de la suite dans les idées, cherchant à la fois à recycler ses recettes et à les reformater, dans un élan fluide et perpétuel. Une manière de faire qui explique peut-être son parcours en dents de scie, résumé dans les premières pages de l’ouvrage. Après une Palme d’Or inattendue à Cannes, le réalisateur originaire de Bâton-Rouge (Louisiane) n’a en effet cessé d’alterner les hauts et les bas, s’intéressant souvent plus aux individualités et aux concepts (reconstitution, photographie, motifs…) qu’aux projets pris dans leur globalité. Pour en prendre la pleine mesure, cette « Anatomie des fluides » est tout indiquée.

Steven SODERBERGH 35 ans de carrière et 35 films.

Steven Andrew Soderbergh est un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, né le 14 janvier 1963 à Atlanta (Géorgie). En 1989, il devient le deuxième plus jeune réalisateur, après Louis Malle, à recevoir la Palme d’or, pour Sexe, Mensonges et Vidéo. Soderbergh est un réalisateur prolifique et éclectique par le choix des sujets qu’il aborde dans ses films. Comme il est monteur de formation, un certain nombre de ses films ont une structure narrative non linéaire. L’alternance de films commerciaux et de projets plus personnels semble caractériser sa trajectoire filmographique. Il utilise souvent les pseudonymes de Mary Ann Bernard (le nom de jeune fille de sa mère) et Peter Andrews (son père s’appelait Peter Andrews Soderbergh) pour faire respectivement le montage ou la photographie de ses propres films.

SODERBERGH L’EXPÉRIMENTATEUR

Aussitôt son premier long métrage Sexe, mensonges et vidéo récompensé au Festival de Sundance, Steven Soderbergh commence à travailler sur un projet ambitieux et risqué…Kafka, inspiré de passages de la vie du célèbre écrivain et d’éléments de ses romans. Soderbergh tourne un deuxième film mêlant couleurs et noir et blanc et traitant d’un sujet complètement « méta ». Un choix qui surprendra les critiques de l’époque. L’idée qui guide Soderbergh est d’être là où on ne l’attend pas…Si vous regardez ma filmographie, on voit bien que j’essaye toujours d’aller vers un projet très différent du précédent. Il m’arrive de revenir à des univers, j’ai évidemment fait les Ocean’s Eleven car j’adore les films de braquage mais j’essaye d’aller vers un film qui va détruire le précédent. Que penser de son exploit d’avoir tourné Erin Brockovich et Traffic à la suite l’un de l’autre ou de son passage de Full Frontal à Solaris puis à une série HBO ? Aussi varié est le cinéma de Soderbergh.

Parmi les productions les plus étranges qu’il ait proposé aux spectateurs, on se souviendra de Schizopolis, un film sans aucun générique présentant un récit de plusieurs histoires entrecroisées état des lieux pessimiste mais humoristique de la société américaine de 1996. Le choix d’une narration non linéaire ajoute à l’absurde de certaines séquences vers la satire. Soderbergh est un technicien du cinéma et l’expérimentation se fait pour lui aussi sur le matériel de tournage. Il est ainsi le premier réalisateur à tester une caméra Canon semi-professionnelle sur Full Frontal, filmé en 2002. Son dyptique sur le Che fut l’un des premiers longs métrages à employer la caméra RED. Citons aussi le surprenant Bubble, porté par un casting non professionnel, aux dialogues improvisés et tourné avec une toute nouvelle caméra à l’époque, la Sony F950 qui servit aussi à l’épisode III de Star Wars. Actuellement en salles, Paranoïa est filmé à l’iPhone 7 Plus couplé à un logiciel permettant de contrôler l’exposition de la caméra 4K du téléphone.

SODERBERGH LE CINÉPHILE

Les longs métrages de Soderbergh sont imprégnés des grands films qui l’ont précédé. Si The Good German dont l’insuccès pèse encore à Soderbergh faisait référence aux films des studios de l’âge d’or, le style de Kafka était un hommage au cinéma expressionniste allemand. En cinéphile qui regarde quasiment un film par jour, Soderbergh a toujours cherché un long métrage dont s’inspirer pour raconter une histoire. Il prépare à l’heure de ces lignes un film sur l’affaire des Panama Papers en s’inspirant pour le style des Nouveaux sauvages de l’Argentin Damian Szifron.

Soderbergh fait appel à cette cinéphilie aussi bien pour ses films pointus que ses projets grand public. Avec la série des Ocean’s Eleven, Soderbergh s’inspirait de L’inconnu de Las Vegas et des films du « Rat Pack » avec Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr. On y retrouve d’ailleurs cette ambiance « film de potes », cette « attitude cool » qui fit beaucoup pour le succès des Ocean’s. Le cambriolage et le cinéma sont deux des passions de Soderbergh, qu’il mentionna à Vanity Fair en ces termes…J’ai toujours été attiré par les films de hold-up et on peut y voir une analogie avec le fait de faire un film. Vous devez réunir une équipe et si vous ratez, vous passez par la case prison du cinéma ! Citons dans ses films à références King of the Hill, dont le thème de la Grande dépression est commun à des classiques de l’Histoire du cinéma, des Raisins de la colère aux Temps modernes. Soderbergh est également à l’aise dans le cinéma de genre et l’a prouvé en s’essayant au polar Hors d’atteinte, A fleur de peau, Traffic, au thriller Paranoïa, Piégée, Contagion, au vigilante L’Anglais, au film de cambriolage la série des Ocean’s et Logan Lucky, au biopic Che, au film de guerre The Good German, à la science-fiction Solaris…On retrouve par cette énumération la fascination pour le metteur en scène américain Richard Lester, que Soderbergh considère comme son mentor et auquel il rend hommage dans Schizopolis. Lester avait signé aussi bien Superman III que Le retour des mousquetaires, La souris sur la lune, Comment j’ai gagné la guerre ou Les joyeux débuts de Butch Cassidy et le Kid.

SODERBERGH ET L’ARGENT

les artistes n’ont pas besoin de beaucoup d’argent, ils ont besoin de liberté, thématique transversale au cinéma de Soderbergh. Il semble obsédé par l’argent, son importance dans la société, ce qu’elle amène les gens à commettre d’illégal…On pense évidemment aux quatre films de hold-up précités mais aussi à ce qui arrive lorsqu’on manque d’argent King of the Hill, aux actions véreuses accomplies par une société multi-milliardaire Erin Brockovich, la découverte de l’argent facile Magic Mike, l’argent de la drogue Traffic…

Cette thématique, Soderbergh en parlait ainsi…Je suis fasciné par la force que l’argent exerce et intéressé par les questions de classe qu’il soulève. Je pense que c’est un sujet captivant et complexe. On pouvait également trouver ce rapport à l’argent difficile dans la série The Knick, dans laquelle le corps médical mené par Clive Owen constatait un manque cruel de fonds nécessaire au bon fonctionnement de l’hôpital. Évidemment, l’équipe subit les conséquences de ce manque d’argent sur son moral et sa santé. Ou comment l’argent peut avoir un effet destructeur. Enfin, la série K Street, entièrement mise en scène par Soderbergh, démontrait la façon dont l’argent était utilisée pour le lobbyisme intensif aux États-Unis pour influencer le gouvernement, les juristes ou des clients du lobby.

SODERBERGH ET SON IMAGE…

Tourner, Monter, Écrire, Assurer la direction photo…Depuis Traffic, on voit apparaître au générique un certain » Peter Andrews » à la direction photo, bien que cela soit le réalisateur lui-même qui assure ce poste. Depuis Solaris, Soderbergh monte ses films sous le pseudonyme de Mary Ann Bernard ou écrit parfois des scénarios sous l’alias « Sam Lowry ». Pourquoi désire-t-il effacer son nom ? L’intéressé nous a expliqué sa démarche…

Effacer mon nom m’aide. Je me sens libéré d’une part, et d’autre part je ne le voulais qu’une fois au générique. C’est pour ça que vous ne voyez pas « Steven Soderbergh présente » ou que vous ne voyez pas mon nom au montage ou à la direction photo. Je ne veux que le crédit de réalisateur car c’est le meilleur de tous et je ne veux pas réduire son impact. Être aux postes clés de la réalisation d’un film lui permet aussi de garder le contrôle de sa vision. Soderbergh est un cinéaste qui s’est déjà opposé aux grands studios afin de faire prévaloir sa vision sur celle des producteurs. Sa méthode n’est pas la plus reconnu par les cinéphiles mais plutôt que d’appliquer son univers préexistant à un sujet, préfère inventer un univers visuel pour collet au sujet. Dans Traffic par exemple, le récit est divisé en trois lieux géographiques que Soderbergh identifie en appliquant à chacun un filtre précis. Cela permet au spectateur de toujours savoir où il se trouve et de suivre l’action. Le but de Soderbergh est de ne pas devenir une marque, comme il en a témoigné en 2009…Le fait que je n’ai pas de « signature » identifiable est libérateur car les gens se lassent des signatures et s’en détournent. Pour son film, Paranoïa, Soderbergh a même essayé d’effacer son nom de réalisateur. Cela n’a pas pu se faire à cause de la complexion des démarches auprès de la Director’s Guild, mais le cinéaste nous donne ses raisons…J’ai essayé de le faire pour qu’une fois sur le plateau, je ne prenne pas les directions que j’aurais prises moi-même. Mais au final, j’ai réussi à faire un travail de Jedi sur moi-même pour ne pas tourner Paranoïa à la façon dont je l’aurais fait habituellement. L’anonymat voulu par Soderbergh pour faire oublier Soderbergh, où comment le cinéphile et l’expérimentateur souhaiteraient faire disparaître le cinéaste oscarisé. De son premier film, Palme d’or à Cannes en 1989, à Ma vie avec Liberace, annoncé comme étant son dernier, retour avec Steven Soderbergh sur sa filmographie hors norme, tant du point de vue artistique qu’économique. Un entretien sans nostalgie. Tour à tour roublard et sincère, disert puis fuyant, un brin fumeux et soudain très précis, Steven Soderbergh est l’un des réalisateurs les plus agréables à interviewer qui soient. Il revient longuement sur sa carrière, entamée il y a vingt-quatre ans par une Palme mémorable le film lauréat, Sexe, mensonges et vidéo. Il est difficile, pour ne pas dire impossible, d’aimer tous les films de Soderbergh pour notre part, nous aimons surtout la fin, la dernière ligne droite, à toute allure, à partir de Che en 2008. Il faut reconnaître la profonde singularité d’une œuvre labile, véloce, toujours en mouvement, vécue davantage comme un entrepreneur sans foyer que comme un auteur habité. La seule constance dans la filmographie de Soderbergh, c’est l’inconstance dans les thèmes, l’écriture et l’économie…Des quasi-blockbusters aux micro-films indépendants, des films calibrés pour les oscars aux films d’exploitation qui n’empêche pas la persistance d’une patte, une touch immédiatement reconnaissable, dès le premier plan. Elle porte un nom…Séduction.

PAROLES DE SODERBERGH…

Vous avez débuté avec Sexe, mensonges et vidéo, qui a obtenu la Palme d’or. Y repenser vous rend-il mélancolique ? Non, pas vraiment, pas encore, du moins…Sexe, mensonges et vidéo était financé par une boîte de distribution de vidéos et n’avait aucune garantie de sortir en salle. Il y a une belle symétrie avec Ma vie avec Liberace produit par HBO et ne sortira pas sur les écrans américains.

Liberace n’était pas au palmarès de Cannes. Les honneurs et les prix, ça ne vous importe pas ? Aujourd’hui, ça ne m’intéresse pas vraiment. Si quelqu’un veut écrire un livre sur moi, il aura l’avantage d’avoir devant lui une œuvre finie. Tant mieux pour lui. Mais je préfère penser au futur plutôt que de me retourner sur mon œuvre…Quand je repense à tous mes films, ça m’amuse de les voir comme un seul et même organisme. On me demande souvent quelle est la connexion entre eux, ce qui m’a poussé à faire tel film à tel moment… Sincèrement, je n’en sais rien. Il doit y avoir une raison mais je ne la connais pas et je ne cherche pas à la connaître.

Ce qui relie tous vos films est sans doute plus de l’ordre du style que des thématiques…Oui, c’est ce que je pense. Très souvent, les cinéastes sont comme leurs films. Vous vous en rendez compte quand vous les connaissez un peu. Moi, je ne peux pas vous dire comment je suis, je me connais à la fois trop et pas assez. Mais je sais que face à des questions concrètes de mise en scène, j’ai une façon de répondre qui n’appartient qu’à moi. Faire un film, c’est répondre chaque jour à 40 000 questions du type, Quelle couleur ? Quelle taille ? Quelle voiture ? Quelle position pour la caméra, etc. Et l’ensemble de vos réponses définit votre esthétique. Ce sont des choses très concrètes, très basiques.

Vous intégrez toujours la réception du public dans votre mise en scène ?

Je me pose toujours cette question. C’est essentiel à mes yeux. Je fais des films pour le public.

Dans vos films les personnages sont avant tout des séducteurs…Si vous le dites, c’est sans doute vrai. Encore une fois, ce n’est pas conscient.

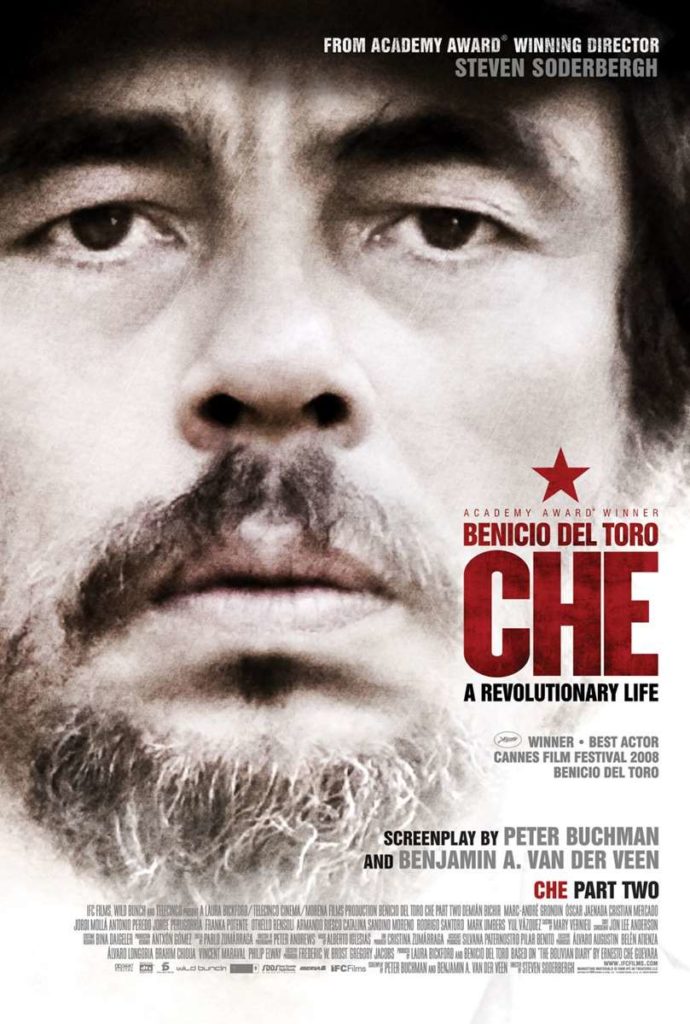

Quel a été le film le plus dur à réaliser ? Che. Incontestablement. Chaque étape a été dure avec le développement, le financement, le tournage, le montage, sortir le film…Un calvaire.

Pourquoi ? Je crois que le sujet a eu du mal à passer. Le Che est beaucoup plus tabou que je ne l’imaginais, surtout aux États‑Unis. C’était très frustrant. Des gens me demandaient “Comment pouvez‑vous faire un film sur un assassin ?” Sérieusement, vous vous posez cette question ? En matière d’art, à mon avis, ou bien on permet tout, ou bien on ne permet rien. Mais pourquoi s’interdire un sujet ?

Je veux bien croire que le film a été dur à réaliser, mais il a été déterminant pour la suite de votre carrière. D’abord parce que vous y avez pour la première fois utilisé la caméra numérique Red, d’autre part parce qu’il a ouvert une période d’intense créativité, à la fois quantitativement et qualitativement. Êtes-vous d’accord ? Quelque chose s’est débloqué avec Che, vous avez raison. Les difficultés du film m’ont poussé à être le plus simple possible dans chacune de mes décisions. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, j’ai fini par y prendre un malin plaisir : face à un problème, trouver la solution la plus efficace. Et s’assurer qu’il n’y a pas de meilleure solution. D’un réflexe de survie, j’ai fini par trouver une méthode qui me procure du plaisir. Si vous regardez tous mes films depuis Che, je crois qu’ils sont parfaitement clean, qu’ils n’ont pas un plan en trop. Que du muscle, pas de graisse. C’est une pure éthique de série B, un plan par idée, une idée par plan…C’est important d’avoir des règles, des contraintes. Ça vous force à être créatif. C’est un cliché, mais c’est vrai. Je ne veux surtout pas avoir une durée ou un budget illimités Le seul film de ma carrière où je n’ai ressenti aucune pression, c’est Sexe, mensonges et vidéo. On l’a tourné en trente jours, si je le refaisais aujourd’hui, ce serait en douze.

Vous préparez beaucoup avant le tournage ? Non, j’aime autant que possible attendre d’être sur le plateau. Je n’improvise pas complètement, mais je prends plus de plaisir sur un plateau que dans un bureau, à concevoir. Les nouvelles technologies m’aident beaucoup pour ça. La Red m’offre une parfaite fluidité entre le cerveau et les mains. Je cadre moi‑même, pour ne jamais m’arrêter, éviter les temps morts. Et je demande aux acteurs la même chose : sur mes tournages, croyez‑moi, ils passent peu de temps dans la loge ! Ils sont là, avec moi, à répéter et tourner, continuellement. J’aime que ça aille vite. Si j’avais eu cette technologie à mes débuts, certains de mes films auraient été meilleurs.

Vraiment ? Je crois, oui. Prenez le montage, par exemple. Aujourd’hui, je peux monter en même temps que je tourne. S’il me manque quelque chose, je le vois instantanément, et je tourne le lendemain.

Quel film aimeriez‑vous changer si vous le pouviez ? Kafka. Je suis en train de le remonter, car je suis frustré par la version actuelle de 1991. Je suis sûr que je peux l’améliorer…En même temps, ça a de bons côtés d’être un jeune homme un peu stupide. Je regardais Duel l’autre jour. Sur un bonus du DVD, Spielberg expliquait qu’il ne pourrait plus retourner un tel film aujourd’hui, il fallait avoir 25 ans et être un peu inconscient pour réussir un tel film en si peu de jours. Mais plus loin, il reconnaissait qu’à 25 ans, il n’aurait pas pu réaliser Il faut sauver le soldat Ryan parce qu’il lui manquait la maturité…

Revoyez-vous vos films ? Non, à moins que j’aie une bonne raison de le faire. Ça a été le cas avec Sexe, mensonges et vidéo il y a cinq ou six ans. Le film m’a paru complètement anachronique. Le fait qu’aujourd’hui, sur internet, on puisse trouver autant d’images dingues rend le principe même du film un homme qui filme des femmes absurde. C’est presque victorien ! C’était étrange, de le revoir. J’étais jeune…

La Palme d’or vous a‑t‑elle mis la pression ? Comme Obama qui obtient le Nobel de la paix avant d’avoir fait quoi que ce soit… Il n’aurait jamais dû l’accepter, ce Nobel, mais passons. A vrai dire, non, je n’ai pas ressenti de pression. Je ne l’ai pas pris personnellement. Je ne me suis pas dit que j’étais un génie et qu’on allait m’attendre au tournant. Je me suis dit que j’avais réussi mon film, qu’il avait plu à un jury, et que ça allait sans doute m’aider pour la suite, point. De fait, ça n’a été que du positif pour ma carrière, ça m’a donné de la confiance, et une bonne réputation en Europe, où beaucoup de mes films les plus bizarres ont mieux marché qu’aux États‑Unis.

Vous êtes d’un flegme à toute épreuve…Je n’ai pas de problème à relativiser. Quand je suis revenu à Cannes quatre ans plus tard avec King of the Hill, ça n’a pas été la même histoire. Cette année‑là, c’est La Leçon de piano et Adieu ma concubine qui attiraient tous les regards, tandis que mon film était très mal reçu sans doute à cause des attentes provoquées par la Palme et il ne méritait pas ça, avec le recul. Mon attachée de presse m’appelle et me dit que des journalistes annulent leurs interviews après la projection et préfèrent aller voir Chen Kaige. Elle était scandalisée, furieuse ! Je lui ai répondu, c’est pas grave, c’est son tour, il y a quatre ans, il y a sans doute des cinéastes dont on a annulé les interviews pour venir me parler. C’est le jeu !

Faites-vous une différence entre le cinéma et la télévision ? Le fait est qu’Effets secondaires est sorti en salle et que Ma vie avec Liberace est financé par la télé, pourtant le second me paraît plus cinématographique que le premier…Ma vie avec Liberace, c’est du cinéma, je ne fais pas de différence. Il s’est trouvé que tous les studios ont refusé le projet. Comme HBO s’est montrée hyper-enthousiaste, je n’ai pas hésité une seconde à signer avec eux. En revanche, si je tourne des séries, et j’ai l’intention d’en réaliser, ce sera différent. La télé est vraiment un art du storytelling. C’est aussi le cas du cinéma, mais de façon moins prioritaire, plus abstraite. Ce que j’aime avec la télé, c’est que ça autorise un déploiement dans la longueur et dans la profondeur. On peut y créer des personnages plus complexes, plus ambigus. Le cinéma contemporain manque cruellement d’ambiguïté. Aujourd’hui, de la part d’un exécutive lambda, dire d’un personnage qu’il est ambigu est un reproche…

Il y a trois ans, vous me disiez que vos séries préférées étaient Mad Men et Breaking Bad. Et aujourd’hui ? J’aime Girls, et Lena Dunham. Voilà une jeune femme qui cherche à repousser des limites, à expérimenter de nouvelles façons de raconter, j’adore ça. J’admire également House of Cards, de mon ami David Fincher. C’est la plus belle chose que j’aie vue sur un écran récemment.

Et parmi les jeunes cinéastes, qui vous intéresse ? Vous connaissez Shane Carruth ? Il a réalisé un premier film de SF en 2004 qui s’appelle Primer, et là il vient de sortir aux États‑Unis un nouveau film, très audacieux, très original, qui ne ressemble vraiment à rien d’autre, intitulé Upstream Color. Selon moi, il pourrait être le prochain Christopher Nolan ou James Cameron si on lui en laissait les moyens. Mais est‑ce que ce sera le cas ? Il est si intransigeant et si talentueux qu’il effraie les studios…

Comment réagissez‑vous avec un film en échec ? Pensez‑vous que votre film est raté, dans le cas où il ne marche pas ? Pas toujours, non. J’ai l’impression qu’aux USA le public n’a pas les mêmes attentes que moi. Je me sens un peu vieux parfois. Je ne suis plus aussi synchrone avec le public que j’ai pu l’être autrefois. Il se trouve que Magic Mike a été un grand succès, mais j’ai ressenti ça comme une comète. C’était une idée de Channing Tatum, et le projet s’est fait très vite, sur un coup de tête. Il n’y avait aucun calcul de ma part.

Vous me faites penser à un cinéaste de l’âge d’or des studios qui vit à une époque où ils n’existent plus…Right ! L’ancien système des studios permettait à des gens comme moi de travailler continuellement. Aujourd’hui, seule la télé permet ça. Moi, c’est ce que j’aime, travailler tout le temps, être occupé. Cela dit, je ne me plains pas, j’ai eu de la chance, j’ai eu une carrière très remplie, j’ai fait beaucoup de films, je me suis amusé. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus dur pour les jeunes qui commencent. Ou plutôt, c’est techniquement plus facile à faire, grâce à la technologie à portée de tous, mais c’est plus difficile d’être vu, distribué. Après Sexe, mensonges et vidéo, j’ai fait cinq flops et on ne m’a pas empêché de continuer. Et j’ai fini par tourner Hors d’atteinte puis Erin Brockovich. Aujourd’hui, essayez d’enchaîner cinq flops on vous envoie en prison !

Vous m’aviez dit que vous aviez été heureux de tourner vos derniers films, que vous aviez l’impression de parfaitement maîtriser vos outils et votre technique. Pourquoi partir alors que tout va bien ? Parce que tout va bien, justement ! Je préfère partir sur une note haute. Bon, en fait tout ne va pas bien : même si je sais que je n’aurais pas trop de mal à réaliser des films, ça me demanderait une énergie toujours croissante dans le système actuel. Je me suis lassé. Je n’ai plus la force de me battre pour imposer mes choix. Plus autant qu’auparavant. Et puis j’ai simplement l’impression d’avoir atteint un plafond. J’aime la sensation de progresser, or depuis quelque temps, je ne l’ai plus. Ce que je fais, je sais le faire très bien, mais je n’arrive plus à me dépasser.

Que représente pour vous le cinéma expérimental ? D’une manière générale, le cinéma expérimental est- si l’on imagine une carte du cinéma un territoire inconnu, encore vierge. Le cinéaste expérimental est un explorateur qui doit trouver des éléments nouveaux. On ne peut juger ces films car on est sans point de repère, on a souvent besoin de revoir le film pour le comprendre. Aux États-Unis, le cinéma expérimental est essentiel car on recherche d’abord ce qui marche, ce qui est certain de plaire au plus grand nombre. J’avais donc la volonté de sortir des sentiers battus surtout après Ocean’s Eleven mon plus gros succès au box-office.

Pourquoi avoir choisir des acteurs et des actrices connus ? J’aime m’amuser avec le public. J’ai choisi Julia Roberts car c’est la plus grande star. Je prends donc le public à contre-pied. Tous les comédiens étaient charmés par le projet. C’était pour eux une cure de jouvence. Le tournage était court de dix-huit jours, très libre. Les actrices comme Julia souhaitaient retrouver cette ambiance.

Avez-vous la volonté de choquer le spectateur ? J’espère que le film sera vu par tous, surtout par un public peu habitué à ce type de film. Aux États-Unis, les gens qui ont aimé le film sont souvent ceux habitués aux gros films commerciaux, pas ceux qui analysent. C’est un peu comme de la peinture abstraite. Le film a le pouvoir de toucher profondément les gens malgré une forme moins concrète.

Que pensez-vous du Dogme de Lars Von Trier et Thomas Vinterberg ? Ce que je trouve intéressant dans le Dogme, c’est qu’il y a une réflexion sur le cinéma. Les films de Rossellini, les premiers longs métrages de Godard n’étaient pas révolutionnaires par leur contenu mais ils mettaient le cinéma en question. On n’a pas besoin d’argent, ni de jouets technologiques. Un jour, une technicienne m’a dit qu’elle avait quatre cent mille dollars pour faire un film mais qu’elle ne pouvait pas le faire car il lui en fallait huit cent mille. J’ai eu des doutes sur sa motivation. On doit dépasser les problèmes de budget, l’argent n’est pas une fin en soi. Aujourd’hui, si je ne prends pas le risque de réaliser un film comme Full Frontal, qui va se lancer ?

Réaliserez-vous une suite à Ocean’s Eleven ? Je travaille sur Solaris, un film très spécial, très différent de ce que j’ai réalisé auparavant. Une vraie surprise je pense pour les spectateurs. La production a été longue et difficile et je ne sais pas encore quel film suivra. Pour Ocean’s Eleven 2, j’ai une idée très précise. Je voudrais créer quelque chose de différent, de moins coûteux. Je vais demander aux acteurs du premier de le faire pour rien. Bon c’est en discussion évidemment mais j’aimerais réaliser ce second volet en Europe. Jerry l’annonce prématurément. C’est un producteur et comme le premier a été un gros succès, il est pressé…