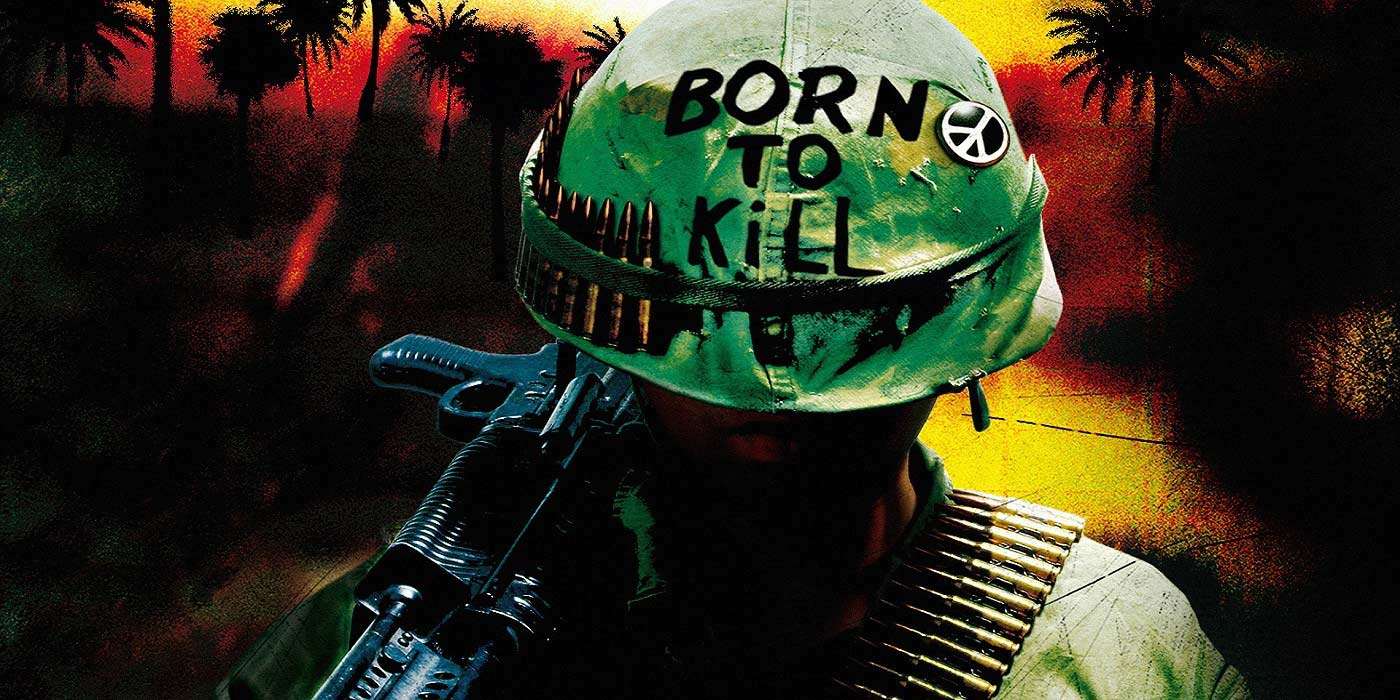

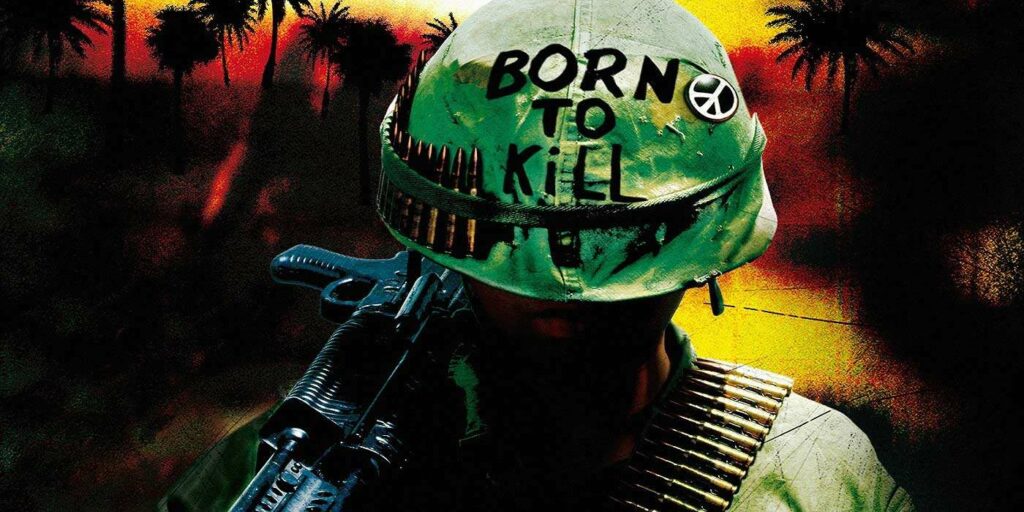

De film en film, Kubrick s’intéresse au motif de la guerre, qui lui permet de montrer la capacité de l’homme à déployer une très grande intelligence au service de sa propre destruction. Adapté du roman Le Merdier (1979) écrit par l’ancien marine et reporter Gustav Hasford, Full Metal Jacket aborde la guerre du Vietnam. Entièrement tourné en Angleterre en studio, le film est structuré par deux décors différents qui reconstituent le camp d’entraînement des jeunes marines au Sud Vietnam et le champ de bataille durant l’offensive Vietcong de 1968. Full Metal Jacket dépeint les soldats comme des victimes, mais aussi comme des auteurs d’atrocités. Sur le casque du soldat surnommé Joker, on peut lire « Born to kill » (Né pour tuer) tandis que sur sa veste est accroché un badge représentant le symbole de la paix. Le paradoxe de la guerre n’a jamais été mis en scène de façon plus saisissante. Michel Ciment

Le film le plus âpre de Stanley Kubrick ?

par Bruno Deruisseau

Le troisième film de guerre de Stanley Kubrick souffle ce mois-ci ses 30 bougies. A cette occasion, retour sur sa genèse, son tournage, sa réception et bilan de la postérité des aventures des engagés Guignol, Cow-Boy et Baleine. Avant-dernière œuvre du génie américain, Full Metal Jacket (1987) est donc le troisième film de guerre de son auteur après Fear and Desire (1953) et Path of Glory (1957). Distinctement scindé en deux parties, il nous plonge d’abord dans le champ d’entrainement des marines de Parris Island avant de s’envoler avec les soldats fraîchement diplômés pour la guerre du Vietnam. Aux gauche-droite, gauche-droite et à la violence de l’endoctrinement du sergent instructeur Hartman se succèdent les boum-boum, pan-pan et l’horreur des combats.

Après avoir abandonné un projet sur l’Holocauste, Stanley Kubrick aurait à nouveau éprouvé le désir de réaliser un film de guerre en voyant R.A.S. d’Yves Boisset (1973), centré lui sur la Guerre d’Algérie. Le réalisateur américain aurait été impressionné par l’esthétique quasi-documentaire de son confrère français. Après un long et laborieux processus d’écriture marqué par le croisement de deux œuvres (Le Merdier, récit autobiographique du vétéran Gustav Hasford, et Dispatches, autre récit vécu sur la Guerre de Vietnam, écrit cette fois-ci par Michael Herr), Stanley Kubrick débute le casting. S’il avait envisagé un temps Arnold Schwarzenegger et Bruce Willis, le réalisateur doit finalement se contenter d’acteurs moins connus. Dans le rôle du sergent instructeur Hartman, il finit même par engager R. Lee Emery, un vétéran qui devait à la base officier en tant que conseiller technique sur le tournage. Dans le rôle de l’engagé Baleine, il fait confiance à Vincent D’Onofrio, un inconnu à qui il demande de prendre 32 kilos de gras pour figurer l’embonpoint emprunté du personnage.

La dimension documentaire du film étant à la base du projet, Stanley Kubrick et son perfectionnisme remplissent des dizaines et des dizaines de boites de documentation. Mais contrairement à Coppola, il décide de tourner tout le film en Angleterre. A l’aide de 200 palmiers espagnols et de 100 000 arbres en plastique importés de Hong Kong, il transforme une usine désaffectée de la banlieue de Londres en village Viet-Cong défiguré par les bombes. Face à l’absence du collaboration de l’armée américaine qui refuse de prêter du matériel à cause de la dimension anti-militariste du scénario, Kubrick est obligé d’avoir recours à des collectionneurs, notamment un admirateur belge qui lui prête quatre tanks pour la durée du tournage. Ce décor méticuleusement reconstitué associé à la steadicam chère à l’auteur permettent de parvenir au sentiment d’extrême immersion désiré par Kubrick. En post-production, il habille le film d’un bande-son pop où se côtoie Nancy Sinatra, The Trashmen et l’imparable Paint It Black de The Rolling Stones. Quant à l’auteur de la musique qui accompagne les scènes de combat, il s’agit de la fille de Kubrick, Vivian, ici dissimulée sous le pseudonyme d’Abigail Mead. Après sept ans de dur labeur, Full Metal Jacket sort enfin en salle.

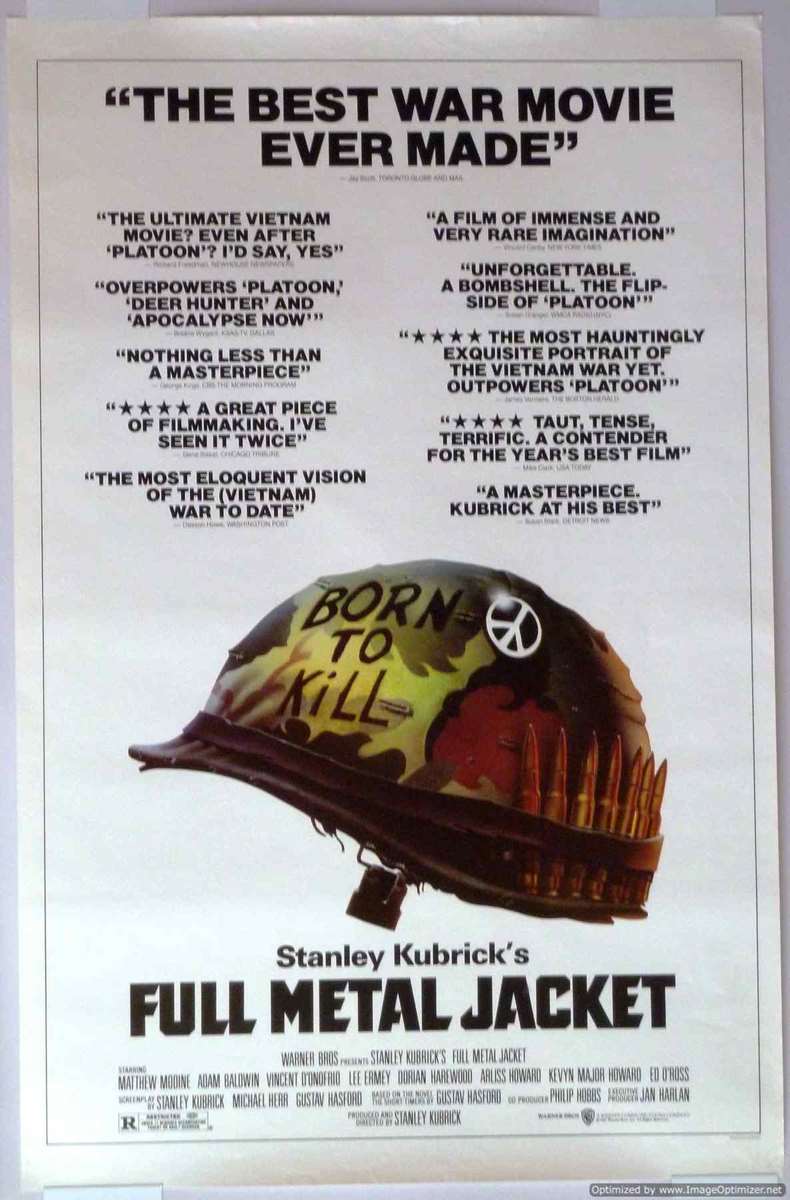

Malgré l’absence de stars, la monumentalité des décors et le perfectionnisme de Kubrick font monter l’addition. D’un budget de 30 millions de dollars le second plus gros budget auquel Kubrick a eu droit derrière les 65 millions d’Eyes Wide Shut, il n’en rapporte « que » 46. Le film ne termine qu’à la 23ème place du box-office de 1987 aux Etats-Unis et fait même trois fois moins de recettes que son concurrent porté par la légèreté comique de Robin Williams Good Morning Vietnam. En France, il totalise 2,3 millions de spectateurs, ce qui lui permet de se glisser tout juste dans le top 10 annuel, derrière Platoon et surtout Crocodile Dundee avec presque 6 millions de tickets vendus. Moins impressionnant dans la spectacularisation de la guerre qu’Apocalypse Now de Francis Ford Coppola (1979), doté d’une acuité émotionnelle bien inférieure à Voyage au bout de l’enfer de Michael Cimino (1978), moins fédérateur que le Platoon d’Oliver Stone (1986) et moins drôle que Good Morning Vietnam de Barry Levinson (1987), le film a sans aucun doute souffert d’un certain engorgement des films sur la guerre du Vietnam à cette période-là. Absent de la très autoritaire liste des 100 meilleurs films de l’histoire composée de l’American Film Institute et contrairement à Platoon, Voyage au bout de l’enfer, Apocalypse Now et quatre autres chefs d’œuvres de Kubrick…2001, l’Odyssée de l’espace, Docteur Folamour, Orange Mécanique et Spartacus, Full Metal Jacket est un peu le mal aimé de sa dense filmographie. Un film qui vaut pour ses scènes de dialogues cultes mais dont la dimension artistique n’atteint pas celle d’un Barry Lyndon ou même d’un Eyes Wide Shut. Ce syndrome « Les Tontons Flingueurs » est renforcé en version française par un doublage des plus réussis.

Au-delà de ses ressors comiques, le film suit le trajet de la plupart des films de Kubrick, celui d’un inexorable cheminement vers le monstrueux, vers l’inhumain. Si la fabrique de soldats du capitalisme, d’hommes dociles, insensibles, cruels, misogynes et homophobes dégoute dans un premier temps et semble acheminer le film vers un propos antimilitariste, sa conclusion dresse un constat bien plus retors en chaque homme se cache un tueur de sang froid, un monstre ridicule et implacable, un butor capable de tout par folie The Shining, Dr. Folamour, par luxure Orange Mécanique, Lolita ou par nécessité de survie Spartacus. C’est la dualité de l’homme de Carl Gustav Young dont parle l’engagé Guignol, dualité représentée à travers son badge « Peace and Love » associé à son casque « Born to Kill ». Cette posture versatile et complaisante, mi-figue, mi-raisin, a toujours posé problème dans les films de Kubrick qui valent plus pour la perfection de leur construction et leur pouvoir de sidération visuelle que pour l’intérêt de leur discours sur l’être humain. A ce titre, Full Metal Jacket est peut-être le film qui cerne au plus près la misanthropie profonde de Stanley Kubrick. Tel un soldat d’élite et son fusil, il est passé maître absolu dans la manipulation de la caméra et la construction d’un film mais a opéré une prise de distance vis à vis de l’humain. L’empathie avec ses créatures, l’attachement à la compréhension des affaires humaines et à ses affects, l’attention minutieuse à la psychologie, toutes ces choses qui semblaient plus que jamais congédiés dans Full Metal Jacket, le cinéaste va néanmoins les restaurer pour son ultime film et revenir avec Eyes wide shut à un cinéma de sentiments et de personnages. Comme si Full Metal Jacket lui avait permis d’aller jusqu’au bout de son idéal de détachement et d’abstraction.

VOIX OFF…

Dans la filmographie génériquement hétérogène de Kubrick, la guerre a déjà été traitée Paths of glory dénonçait, Dr Strangelove satirisait. La question des motivations de Kubrick lorsqu’il s’empare du sujet du Viêt-Nam est légitime. Désire-t-il faire ses armes sur un motif qui a vu les plus grands réaliser leur chef d’œuvre ? Et quel discours sur la violence et l’aliénation, thèmes chers au cinéaste, va-t-on y trouver ? Full Metal Jacket est avant tout un film sur la machine. Celle que nous avons vue à l’œuvre dans son absurdité…Judiciaire dans Paths of glory, étatique dans Orange Mécanique, électronique dans Dr Strangelove, ou sa beauté froide dans 2001), s’incarne désormais dans le corps. Celui des hommes, celui de leur collectif, le corps des marines. La première partie consacrée à l’instruction met en place les fondements de ce culte. Un individu fusionné avec son arme, lui-même partie d’un tout qui obéit et exécute. La mise en scène de Kubrick, moins ostentatoire qu’à l’accoutumée, fonde son esthétique sur l’harmonie et la géométrie…Défilés, synchronisation des corps, travellings arrière suivant le Sgt Hartman galvanisant ses troupes. Sur ces ¾ d’heure, on assiste à deux bribes de conversation privée. Tout le reste n’est qu’éructations assez jubilatoires en la personne de R. Lee Ermey au vocabulaire fleuri et beuglements, déshumanisation en coulisse en préparation du grand carnage. Le personnage de Pyle, censé montrer l’inhumanité du processus, est cependant un peu poussif. Déjà, on peut légitimement douter de sa présence et de son maintien au sein des marines, au vu de ses aptitudes physiques. Ensuite, son évolution et sa fin de parcours ne sont pas entièrement convaincantes, outrancières par rapport à une démonstration qui pouvait se passer de ces extrémités.

La deuxième partie propulse les hommes dans la guerre. Kubrick, que l’on attend sur le terrain, semble jouer avec le sujet qu’il traite résolument anti spectaculaire, le récit s’attache d’abord à questionner la façon dont il sera montré. La presse et ses éléments de langage, les soldats filmés et interviewés sont autant d’éléments qui interrogent la mise en scène de la guerre. Les scènes de combats elles-mêmes, très maîtrisées, sont filmées à hauteur d’homme, au ras du sol, dans une vision souvent limitée où l’on ne sait pas d’où viennent les tirs et où se niche le danger. Le point de vue est la plupart du temps rivé à un seul personnage, et tout l’affrontement avec le sniper révèle cette volonté de faire s’affronter des individus, les uns après les autres. L’obsession architecturale qu’on voyait à l’œuvre dans Shining trouve ici une nouvelle déclinaison dans les ruines. Elles aussi labyrinthiques, béantes, dans un état de destruction continu qui mêle la solidité des gravats aux fumées noires. Quel discours Kubrick propose-t-il sur la guerre ? C’est par le parcours de Joker qu’on peut tenter d’y répondre. Son récit initiatique est celui d’un trajet vers le meurtre, tant attendu et prôné par le fameux « Born to kill » écrit sur son casque. Joker commence par donner au Sgt Harman une « war face », masque grotesque qui en dit long sur l’aspect carnavalesque qu’a encore la guerre pour les jeunes recrues. Au Viet Nam, il est journaliste, cantonné à l’arrière : “In the rear, with the gear”, ce qui lui permet de consolider son discours provocateur sur la guerre. Comme il l’affirme à la caméra qui l’interviewe…I wanted to see exotic Vietnam he crown jewel of Southeast Asia. I wanted to meet interesting and stimulating people of an ancient culture and kill them. I wanted to be the first kid on my block to get a confirmed kill ! La confrontation au combat se révèle en deux temps, tout d’abord, son arme, objet d’une véritable vénération lors de son entrainement, se bloque. Ensuite, c’est le silence de l’agonie de la sniper qu’il doit choisir ou non d’achever. Pas d’héroïsme, pas de victoire, mais un choix moral au sein duquel donner la mort, cette quête virile et trompeuse, revient ici à faire preuve d’humanité. Ce parcours modeste n’infléchira en rien le cours de l’Histoire. La guerre se poursuit, et les chants collectifs d’une meute immature reprennent. Full Metal Jacket se clôt sur la voix off de Joker, finalement très disparate sur le film…My thoughts drift back to erect nipple wet dreams the Great Homecoming Fuck Fantasy. I am so happy that I am alive, in one piece and short. I’m in a world of shit…yes. But I am alive. And I am not afraid. Mes pensées dérivent vers des rêves mouillés de mamelons en érection du Great Homecoming Fuck Fantasy. Je suis si heureux d’être en vie, en un seul morceau et bref. Je suis dans un monde de merde…Oui. Mais je suis vivant. Et je n’ai pas peur. Il serait d’ailleurs très instructif de procéder à une étude de la voix off dans les films de Kubrick, qui dès Le baiser du tueur et L’ultime Razzia a une importance fondamentale dans le récit, pour trouver son point d’orgue dans Orange mécanique et Barry Lyndon. On peut aussi considérer la présence vocale de HAL comme en faisant partie.

ENTRETIEN AVEC STANLEY KUBRICK

Un Monde Autour De Stanley Kubrick

Full Metal Jacket nom d’une balle blindée particulièrement meurtrière…

Stanley Kubrick est le moins fécond des grands. Onze films en trente-cinq ans. Et entre The Shining et Full Metal Jacket, sept années se sont écoulées. Auteur métaphorique d’œuvres violentes, belles et énigmatiques, explorateur imprévisible de la folie des hommes, chevauchant les siècles et les étoiles, les champs de bataille et les grands labyrinthes, il donne des films, les Sentiers de la gloire, Orange mécanique, Docteur Folamour, 2001, Odyssée de l’espace, qui exposent son génie singulier et préservent son mystère fortifié. Il accorde peu de rendez-vous. Il a cinquante-neuf ans. Né dans le Bronx. A été photographe, cameraman. Est marié. Sa femme est peintre. Trois filles adultes. Joue aux échecs, apprécie le football américain, les spots de pub. Habite la campagne anglaise depuis 1961. Il entre, vêtu de cette veste verte de baroudeur qu’on lui voit sur ses rares photos. Qui ne rendent pas justice à son sourire confiant, allègre. A son regard patient, attentif.

Sept ans depuis votre dernier film, c’est long ! Le problème est de trouver une histoire. Il n’y a pas de méthode, beaucoup de bonnes histoires ne font pas de bons films. Dans votre journal du matin, vous trouvez des idées. Une histoire peut être fondée sur une bonne idée, mais une idée n’est pas une histoire.

Pourquoi alors une histoire sur le Vietnam, après Apocalypse Now, après Platoon, après tant d’autres ? Je ne pense pas que le livre de Gustav Hasford soit passionnant parce qu’il traite de cette sale guerre. Bien que l’auteur l’ait faite en tant que correspondant. Comme pour toutes les œuvres d’art, le sujet est important, certes. Mais pas plus que ça. Un peintre peut reproduire un pot sur une table ou un paysage. C’est sa valeur à lui, le peintre, qui fait la valeur de la toile. J’ai choisi de tourner Full Metal Jacket parce que c’était un très bon livre, pas parce que je cherchais une histoire sur le Vietnam.

Une fois de plus, votre film va susciter des interprétations diverses…Faire un film de guerre pour dire seulement « Il ne devrait plus y avoir de guerre « est insuffisant. Même les généraux sont d’accord. Il y a autre chose, mais ça n’est pas à moi de le dire. J’essaye de mettre tout ce que je peux dans mon film, de le rendre le meilleur possible. Mais, à la fin du tournage, je suis probablement la personne la moins adaptée pour juger du contenu. Quand vous commencez, vous avez une belle vue d’ensemble sur le film et une certaine idée de ce qu’il signifie. Puis, plus vous avancez, plus vous vous plongez dans les détails, jusqu’à vous préoccuper du son d’un pas sur du ciment fendu. Ce pas fait-il le même bruit sur la terre mouillée ? Et plus vous continuez d’avancer, plus vous perdez la belle vue d’ensemble…

Comment avez-vous trouvé l’acteur qui joue le terrifiant instructeur des marines de Parris Island ? En engageant Lee Ermey, un ancien instructeur des marines de Parris Island ! Il nous avait écrit une lettre sollicitant le poste de conseiller technique. Puis une autre. Une autre encore. Sa correspondance révélait un homme intelligent, mais si péremptoire que j’ai failli ne pas l’engager, parce que j’ai pensé…Ce gars va nous casser les pieds. Et puis, on l’a tout de même pris comme conseiller technique et on lui a demandé d’interviewer, comme s’il s’agissait de ses recrues, les jeunes acteurs que nous voulions tester. Je n’étais pas là ce jour-là. Mais quand on m’a montré la bande vidéo, je n’en ai pas cru mes yeux. C’était encore plus dingue que tout ce que j’avais imaginé ! Dans une improvisation époustouflante, Lee Ermey s’était mis à injurier les jeunes gens, effarés. Il avait à son répertoire un millier d’insultes toutes prêtes, une insulte pour chaque gars, quel que soit son nom, qu’il soit petit, grand, qu’il ait un bouton sur le nez ou une fossette au menton. Il avait un répertoire d’injures encyclopédique. Il a eu le rôle, immédiatement. Je ne dirai pas que Lee est le plus grand acteur du monde, mais que le plus grand acteur du monde n’aurait pas pu mieux jouer ce rôle que Lee.

Le film a-t-il été très dur pour les autres comédiens ? Matthew Modine, Adam Baldwin, l’extraordinaire Vincent d’Onofrio, qui interprète le souffre-douleur obèse du sadique sergent et qui finit par le tuer ? Non, je pense que non. Pour eux, je pense que ça n’a pas été trop difficile. Grâce à Lee Ermey, qui n’arrêtait pas de hurler de toute la force de ses poumons, et qui leur facilitait grandement le travail !

A la fin de la première partie, où l’on suit exclusivement l’instruction infernale des recrues...Oui, c’est évidemment la partie que nous avons tournée en dernier…Puisqu’il fallait que, pendant l’instruction, tous les futurs soldats aient la tête rasée. Leurs cheveux n’auraient pas eu le temps de repousser pour la seconde partie, qui se passe à Hué…

Lorsque Pyle (Vincent d’Onofrio) est sur le point d’abattre Lee Ermey avant de se suicider, il a exactement la même expression que Jack Nicholson dans Shining, ce regard de folie tourné vers l’intérieur…Est-ce une coïncidence ? C’est venu comme ça. Je ne lui ai pas dit » Fais comme Nicholson. » Mais c’est vrai, les regards sont très similaires.

Avez-vous opéré des recherches techniques pour » Full Metal Jacket » ? Rien de très spécial. Sauf peut-être dans la longue séquence où la section est réfugiée derrière ce muret, avant d’avoir localisé le tireur isolé. Pour rendre plus intéressants les incendies qui entourent les marines, nous avons choisi de ne filmer cette séquence que dans la lumière mourante du crépuscule. Parce que si vous filmez ça en plein soleil, vous ne voyez tout simplement pas les flammes. Alors, nous répétions toute la scène des heures durant et ne tournions que quarante-cinq minutes chaque soir. La lumière, tout est là…J’ai aussi essayé de retrouver le rythme des prises de vues d’actualité en me plaçant souvent derrière les gens, et nous avons même déréglé une caméra Steadycam, qui est capable de paraître rouler sur des rails, pour qu’elle soit moins parfaite, plus brutale. Mais vous savez, la caméra n’est jamais là que pour enregistrer ce que font les acteurs. Leur job est de produire des émotions…Filmer, monter, peut amplifier une réaction, jamais fabriquer une émotion.

Votre Vietnam a été reconstitué près de Londres ? Ce fut un coup de chance miraculeux. Tous les combats de l’offensive du Têt se sont déroulés dans les villes, parce que les Nord-Vietnamiens et le Viêt-Cong ont cru que la population viendrait les y rejoindre et que la guerre se gagnerait là. Il me fallait donc des rues…Et construire des rues pour les détruire aurait gravement grevé mon budget de 17,5 millions de dollars ! C’est alors que nous avons trouvé cet ancien quartier de gazomètres désaffectés, avec des buildings industriels des années 30, lovés dans un bras mort de la Tamise. Avant même que nous les maquillions, y ajoutions quoi que ce soit et les démolissions, ils ressemblaient exactement aux photographies des faubourgs urbains vietnamiens que l’on m’avait montrées. Nous avons préparé cet immense décor idéal pendant trois mois, soufflant des immeubles, brûlant à petit feu des pans de murs, nous n’aurions pas pu trouver mieux, où que ce soit dans le monde…Nous y avons tourné deux mois environ.

Ces scènes de combat comportent beaucoup de plans-séquences ? C’est mieux pour les acteurs.

Mais pour vous, pour la caméra ? Peu importe. Les scènes d’action ont, en général, besoin d’être fragmentées. Les scènes dialoguées sont plus efficaces lorsqu’elles ne sont pas morcelées.

Vous ne dessinez jamais de Story board, où chaque prise de vue est visualisée par un dessin ? Non. Mais dans Full Metal Jacket, à cause des effets spéciaux, j’ai dû prédéterminer parfois très exactement la scène à tourner. Ainsi, lorsque la section est derrière ce fameux muret, et que les soldats tirent au fusil mitrailleur, on voit une multitude d’impacts qui jaillissent de partout. Les techniciens des effets spéciaux ont mis deux jours à chaque fois pour raccorder chacune des charges placées sur les bâtiments à un câble électrique, lui-même branché sur un tableau de commande. Et ça prenait deux jours à chaque fois, deux jours à dix hommes, juste pour préparer une autre prise. Trois mille charges, trois mille explosions en même temps, qui durent dix secondes.

Ce n’est pas la première fois que vous employez la musique à « contre-emploi » : Singing in the rain pendant les paroxysmes d’Orange-mécanique, Le Beau Danube bleu, qui fait valser les stations orbitales de 2001…Et cette fois, cette comptine guillerette du Club de Mickey à la fin de Full Metal Jacket…Malheureusement, en France, le Club Mickey n’a pas la même signification qu’en Amérique. Aux Etats-Unis, chaque môme s’assoit devant la télévision et chante la chanson. Ce que j’ai voulu suggérer, c’est que ces garçons qui font la guerre sont très, très proches encore de l’enfant qu’ils ont été, assis devant la télé, chantant Mickey Mouse…Trouver une fin à un film, c’est très difficile. Trouver une fin à un film de guerre, c’est encore plus difficile. Le héros doit vivre ou mourir. Ou encore être blessé. La solution la plus logique et la plus radicale, c’est qu’il meure. Pour moi, c’est plus intéressant qu’il survive…

Aimez-vous le moment où votre film va être livré au public ? Bien sûr. J’aime qu’il soit vu. Sinon je serais comme un peintre de tombeaux égyptiens ne travaillant que pour les dieux. La seule chose qui me préoccupe, c’est que les copies soient bonnes.

Comment pouvez-vous les contrôler toutes ? Vous obtenez d’abord la copie-étalon, vous en coupez quelques images au début et à la fin de chaque bobine. D’accord ? Comme il n’y a que six doubles bobines, vous avez douze petits morceaux de film que vous enfermez dans une visionneuse. Et quelqu’un, mon monteur en fait, vérifie, confronte ces échantillons avec le début et la fin de chaque bobine des autres copies. Si c’est trop vert, trop rouge, trop clair, trop foncé, on renvoie au laboratoire qui, sachant que nous opérons ces contrôles, se montre très soigneux…Le déchet n’excède pas 2 %.

Combien de copies de Full Metal Jacket vont-elles circuler simultanément à travers le monde ? Environ deux mille. La vérification d’une copie peut se faire en une minute. Bon, vous savez qu’il y a 60 minutes dans une heure (rire), 480 minutes dans une journée de 8 heures, donc, en une journée on peut vérifier 480 bobines… ça ne prend pas aussi longtemps que vous pensez !

Pour les salles, c’est plus compliqué ? Oui. Vous pouvez seulement visiter les dix cinémas les plus importants de chaque pays. Et ça vaut la peine…Le nombre d’ampoules claquées, de haut-parleurs crevés, d’écrans inadaptés que nous trouvons…Ce n’est pas une excentricité de ma part que de vouloir contrôler. L’état de la plupart des salles est vraiment révoltant.

Vous surveillez également le doublage et le sous-titrage de vos films ? Oui pour le doublage. Je choisis un bon metteur en scène dans les quatre langues intéressées…Espagnol, Italien, Allemand et Français. J’écoute les essais de voix qu’ils me proposent, je laisse s’enregistrer la bande son et je la rapatrie ici pour la mixer. Le mixage est très important pour retrouver un équilibre. Le son du studio est toujours trop riche, trop propre par rapport au son original pris en extérieur. Il faut souvent l’affaiblir, couper certaines fréquences, le rendre moins bon pour le rendre plus vrai.

Certains metteurs en scène français vous ont donné une version doublée satisfaisante ? Tout à fait. Michel Deville, par exemple, qui a dirigé le doublage de Shining. Et les personnes qui s’occupent en ce moment de la traduction des dialogues et de la rédaction des sous-titres de Full Metal Jacket sont les meilleurs qui soient en France, Anne et Georges Dutter.

Vous allez votre chemin, vous semblez indépendant. Un peu hors du système. Vous sentez-vous libre ? Oui, mais ça n’a pas été très facile. Jusqu’à Orange mécanique, toutes les compagnies ont refusé tous mes films. 2001, par exemple, a été accepté in extremis par la MGM, personne n’en voulait.

Vous n’étiez pas parvenu à convaincre les responsables ? Je n’arrivais même pas à les rencontrer ! Même chose pour Docteur Folamour, tous les studios l’ont refusé…Mais dans un sens, c’est vrai, j’ai toujours été libre, parce que j’ai obtenu le contrôle artistique de mes films. Au début, chez United Artists, ils étaient ravis de me l’accorder, aussi longtemps qu’ils ne me versaient aucun salaire. Pas un sou. Zéro. Mon associé, Jim Harris, me prêtait un peu d’argent, juste pour vivre. Je n’ai pas touché de salaire, en fait, avant Spartacus…Mon cinquième film.

Vos films ont été rudement accueillis par la critique à leur sortie. Avant d’être réévalués et traités de chefs-d’œuvre…Je crois que si vous faites un film qui a un certain contenu, les gens le refuseront au départ. Ils n’approuvent spontanément que les films de divertissement, légers, qui ne dérangent personne.

Mais les réactions sont différentes selon les pays. Question de civilisation ? Oui. Je commence à le penser. Ainsi Barry Lyndon a été tout de suite accepté et aimé en France…Mais les résultats aux Etats-Unis ont été décevants. Le critique du New York Times qui, lui, l’appréciait, a essayé d’analyser le phénomène. Et, pour l’illustrer, a rappelé une lettre qu’il lui avait été donné de lire. Elle émanait d’un exploitant américain dans les années 30 ou 40, qui s’adressait à un distributeur et lui disait…Ne m’envoyez plus jamais de films où le héros écrit avec une plume d’oie !

Vous êtes un cinéphile boulimique. Vous voyez et revoyez tous les films. Les vôtres aussi. Y en a-t-il que vous n’aimez pas ? Je n’aime pas trop Spartacus, que j’ai pris en marche après le départ d’Anthony Mann. Quant à Lolita, je sens bien qu’il n’a pas réussi à capter tout ce qu’il y a de magique dans le livre de Nabokov, c’est-à-dire le style. Lolita est un des exemples les plus significatifs de ce que certains très grands livres ne peuvent simplement pas devenir des grands films

Regrettez-vous encore votre Napoléon, projet qui n’a pas abouti ? Je n’y ai toujours pas renoncé. A l’époque, ça a été dur. J’avais passé beaucoup de temps là-dessus, plus d’un an, lisant la plupart des cinq cents volumes que j’avais réunis sur le sujet, écrivant le script moi-même.

C’est un peu comme le Vietnam, il y a eu beaucoup de films sur Napoléon. Oui, mais pas un seul bon. Même pas un qui soit décent.

Et Abel Gance ? C’est superbement filmé, mais difficile à prendre tout à fait au sérieux, parce que les comédiens jouent dans le pire style du cinéma muet…Si j’étais Napoléon, je ne serais pas heureux de me voir représenté dans ce film-là.

Qu’est-ce qui vous intéresse, l’empereur ou Bonaparte ? Tous les événements fantastiques qu’il a vécus, la » love story « , la montée du pouvoir, tout ! Il disait lui-même…Quel formidable roman ferait ma vie !

Avez-vous pensé à un interprète ? C’est le grand problème. Un acteur qui puisse être crédible de vingt à cinquante ans…Peut-être avec un énorme travail de maquillage serait-ce envisageable. Mais le plus difficile est de trouver un comédien qui ait l’air assez intelligent ! Tous les Napoléon ont été épouvantables. Brando a été exécrable, Rod Steiger a été ridicule, Charles Boyer, désastreux…Si seulement Gérard Depardieu ressemblait à Napoléon…C’est un acteur fantastique.

Quand vous ne tournez pas, cela ne vous manque pas ? Non. Filmer n’est pas drôle. Vous vous levez très tôt, jour après jour…C’est un travail. Je ne fais pas des films parce que j’apprécie particulièrement cette réalité physique, tourner, mais parce que j’aime raconter une histoire qui m’intéresse.

Vous n’aimez pas voyager ? Je n’aime pas monter dans un avion, mais voyager ne me gêne pas, si c’est pour une raison valable. J’aime aller quelque part si j’ai quelque chose à y faire. Pour visiter un pays, le mieux, c’est encore de voir un film documentaire sur le pays en question. Je n’aime pas l’idée de perdre du temps…Avez-vous toujours voulu être cinéaste ? Non, j’ai voulu devenir médecin, comme mon père qui était généraliste. Mais mes notes à l’université n’étaient pas assez bonnes. J’ai eu mes diplômes en 1945, c’était l’année où tous les soldats revenaient et avaient le droit d’entrer à la fac sans examens…Il fallait donc être parmi les meilleurs.

Vous étiez intéressé par la psychiatrie ? Non. Enfin, si, pour lire des ouvrages en traitant. Pas pour devenir psychiatre.

La folie est toujours si présente dans votre œuvre…Le docteur Folamour, l’écrivain de Shining, le sergent Pyle de Full Metal Jacket, L’ordinateur Hal dans 2001…Oui, mais on a écrit sur le sujet bien avant l’invention de la psychiatrie. Je pense, en effet, que la folie est un bon ressort dramatique.

Mais elle n’est pas une préoccupation dans votre vie ? Non.