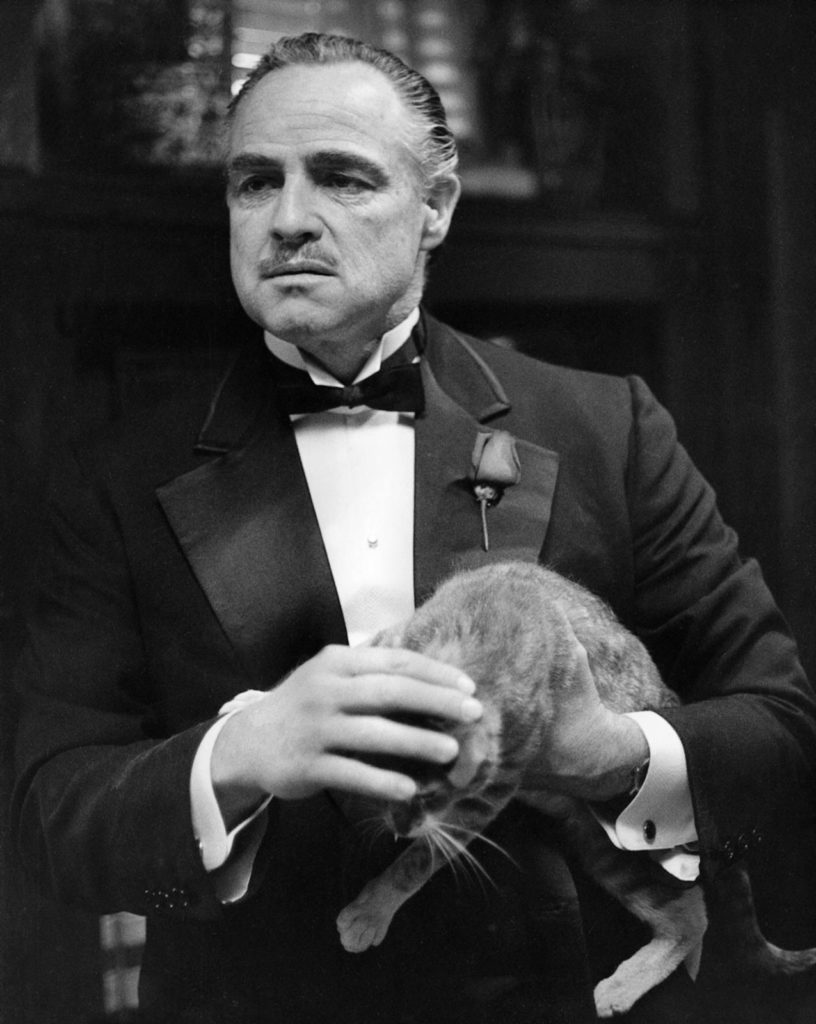

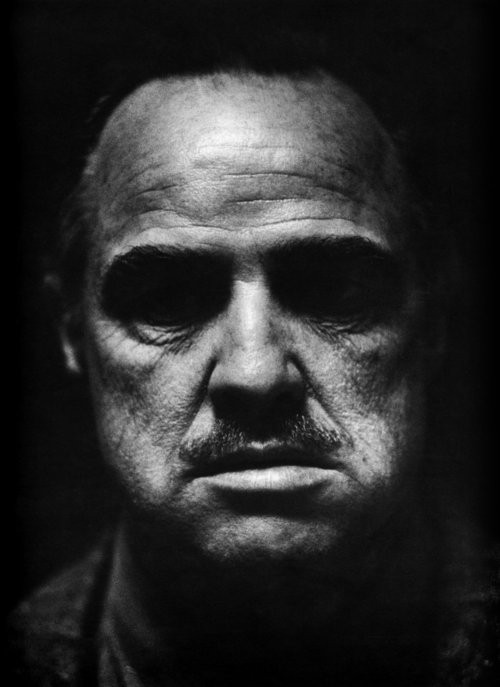

J’ai toujours pensé Le Parrain comme l’histoire d’un roi et de ses trois fils. Le plus âgé a reçu la passion et l’agressivité, le deuxième, sa douceur et ses gestes enfantins et le troisième, sa ruse et son calme. C’était dans mon intention de faire un film authentique sur des gangsters italiens, sur comment ils vivaient, comment ils se comportaient, la façon dont ils traitaient leurs familles, célébraient leurs rituels. Francis Ford Coppola

Soit proche de tes amis, et encore plus proche de tes ennemis…

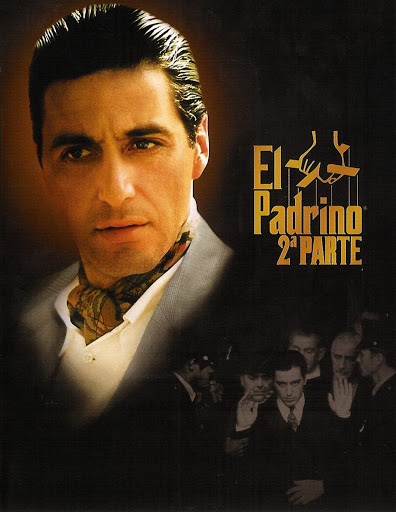

Suite du Parrain sorti deux ans avant, précédant Le Parrain III en 1990. Michael Corleone succède à son père Vito à la tête de la famille, dirige les affaires d’une main implacable, en éliminant ses ennemis. D’une autorité dévastatrice qui l’éloigne de tous ses proches. Le film présente deux récits parallèles. L’un implique le chef de la mafia en 1958 et 1959 après les événements du premier film, l’autre relate le parcours de son père de sa jeunesse en Sicile à la création de la famille Corleone à New York.

Oscars…Meilleur Réalisateur & Film

Second rôle Robert De Niro + Scénario + Musique

Désirait que Marlon Brando, vieilli pour le premier film, soit rajeuni pour jouer, en toute logique, le rôle de Vito Corleone jeune. Le réalisateur après une longue recherche fait passer une audition à Robert de Niro vu dans Mean Streets et séduit par sa performance. De Niro déjà auditionné pour un rôle dans The Godfather a étudié le style de jeu de Brando et capable de recréer les gestes, la voix et l’attitude de l’acteur lorsqu’il était Vito. Né en Sicile et immigré aux Etats-Unis, Vito Corleone doit parler en italien pour que Le Parrain II soit crédible. De Niro a des origines italiennes, mais doit l’apprendre et s’installe durant trois mois en Sicile ! Récompensé de l’Oscar du meilleur second rôle, malgré sa prestation en italien, seuls Sophia Loren, Roberto Benigni et Benicio Del Toro ont reçu également un oscar alors que leurs rôles n’étaient pas en anglais.

Amis ils se sont donnés la réplique à trois reprises. Frères dans les deux premiers volets du Parrain, ils ont ensuite braqué une banque dans Un après-midi de chien en 1975 et 3 ans plus tard dans Voyage au bout de l’enfer dernier rôle de John Cazale avant sa mort. Carrière fulgurante dans 5 films tous récompensés aux Oscars ou bien à Cannes. Voir sont parcours ICI.

Mario Puzo Ne désirait pas que Fredo meure à la fin du film mais devant l’insistance de Coppola, il a accepté cette direction à la seule condition que le meurtre de Fredo ordonné par Michael n’ait lieu qu’après la mort de leur mère. L’auteur estimait que si Michael commanditait le meurtre de son frère avant, le public ne pourrait jamais lui pardonner. Combien de morts dans la trilogie du Parrain ? Le bodycount du premier opus s’élève à 21 morts, exactement le même nombre de morts que dans le second opus. Quant au troisième film, il a presque doublé en termes de violence puisqu’on y comptabilise 40 morts.

Interprète Al Capone dans Les Incorruptibles, au cœur du syndicat du crime avec l’apprenti mafieux « Johnny Boy » dans Mean streets-1973, il est Vito Corleone jeune dans Le Parrain II-1974, gangster juif « Noodles » dans Il était une fois en Amérique-1984, l’inoubliable Jimmy Conway des Affranchis-1990, le mafieux-rigolo et déprimé Paul Vitti, dans Mafia blues-1999 et Mafia blues 2 la rechute-2002.

Sœur de Francis Ford Coppola. Tante de Nicolas Cage et Sofia Coppola. Sa carrière se fixe définitivement sur deux rôles mythiques repris plusieurs fois. Le temps qui espace ses rendez vous transforme physiquement Connie Corleone, sœur du Parrain Michael Corleone en terrible veuve noire dans la trilogie Le Parrain en 1972, 1974 et 1990. Pour Rocky et ses 5 films entre 1976 et 1990, elle est Adrian Pennino la femme de Rocky Balboa, prénom hurlé à l’infini dans la scène finale du premier très beau Rocky…Au contraire du Parrain les suivants ne serons jamais à la hauteur voir pire…

Devait apparaître comme James Caan/Sonny dans la toute dernière scène du film lorsqu’en flashback, toute la famille est réunie pour son anniversaire et l’attend. Marlon Brando toujours fâché avec la Paramount ne viens pas sur le tournage le jour J. Coppola doit réécrire la scène en laissant Vito hors-champ et se dit satisfait de cette absence qui accentue le côté fantasmagorique autour de la figure de Vito, qui hante tout le film jusqu’à la dernière minute.

La dernière image du film, où l’on voit Michael assis sur sa chaise, seul face à ses démons, est un parallèle avec le tout premier flashback du film lorsque le jeune Vito Corleone, tout juste débarqué à Ellis Island, se retrouve dans une chambre d’hôpital, assis sur une chaise beaucoup trop grande…

Seul face à son destin…

GRANDEUR ET DÉCADENCE DE L’EMPIRE SICILIEN par Ophélie Wiel

Le Parrain II a failli ne jamais exister. Affirmation d’autant plus surprenante que la trilogie de Coppola est souvent perçue comme le modèle du genre, qu’elle a d’ailleurs initié. Lorsqu’il commente son film, Coppola s’attarde ainsi longuement sur le fait que l’histoire des Corleone s’achevait pour lui avec le premier opus et l’ascension de Michael au « titre » suprême. C’est la Paramount qui impose au cinéaste de lui donner une suite. La principale difficulté rencontrée par Coppola est alors de trouver un moyen de conserver la tonalité de l’univers du Parrain sans raconter la même histoire, dix ans après. Inutile de dire que ce pari est une réussite et que le deuxième mouvement de son concerto est un ultime chef d’œuvre. Quand Le Parrain s’achève, Michael Corleone est au faîte de sa gloire. Mais le cheminement tortueux qu’il a suivi, vite traduit en passage du Bien au Mal, n’augure rien de bon pour l’avenir. Le Parrain II va donc suivre la lente descente aux enfers d’un homme profondément seul et s’enfermant lui-même dans sa solitude. Au bout du tunnel, il y a le précipice. Michael Corleone, corrompu par son pouvoir immense, va tout perdre…Sa position sociale, mise en danger par des enquêtes parlementaires, ses «amis», mis à l’écart ou assassinés les uns après les autres, et surtout sa famille…Sa femme Kay qui l’abandonne, sa mère qui décède, et son frère Fredo qu’il fait abattre. Cette déliquescence du cocon familial est à l’œuvre dès la scène d’ouverture, sorte de remake tragique du mariage de l’opus 1. Installée à l’Ouest et devenue membre de la haute bourgeoisie américaine, la famille Corleone n’a plus grand-chose de sicilien. Les enfants Corleone sont mal mariés à des Américains de souche, et, s’ils tentent encore de s’attacher à leurs traditions, c’est plus par habitude ou opportunisme que par foi véritable. Seul l’argent donne du sens à la solidarité familiale, et Michael constate très vite que l’unité des Corleone ne repose plus que sur son pouvoir. Autre fait notable du Parrain II, en s’enrichissant, les Corleone se mêlent à d’autres affaires et milieux. La guerre des clans siciliens n’est plus que lointain souvenir. Michael fraye avec des sénateurs ou de riches industriels juifs. La cruauté n’est plus physique avec des meurtres sont moins nombreux et moins violents, mais morale et insidieuse. Les règles du jeu se compliquent. La position de Michael est d’autant plus fragilisée qu’il lui faut connaître un milieu auquel il n’appartient pas et dans lequel, chose nouvelle pour lui, on le méprise profondément. Abattu par les coups du sort, ébranlé, Michael réagit en devenant un véritable monstre. La composition d’Al Pacino est à cet égard de bout en bout hallucinante. Bien qu’il n’ait que deux ans de plus que dans Le Parrain, l’acteur semble vieilli prématurément. Le contraste entre l’air hiératique et imperturbable qu’il adopte en tant que « Parrain » et ses brusques accès de colère, il faut voir pour cela la transformation ahurissante de son visage lorsque Kay lui apprend qu’elle a avorté et fait de Michael un personnage incontrôlable. Arrivé au sommet, Michael n’a plus personne sur qui s’appuyer, plus aucune morale pour le retenir. La principale innovation de mise en scène du Parrain II réside dans sa construction. L’ombre de Vito est tellement omniprésente dans la destinée de Michael que Coppola a choisi de mettre en parallèle leurs deux vies, à trente ans d’écart, en intercalant l’une dans l’autre. L’objectif avoué du cinéaste étant de ne pas «répéter» son premier opus. On a pourtant le sentiment que Le Parrain II n’est pas un film différent, mais un approfondissement, menant inexorablement à un aboutissement avant Le Parrain III, lui aussi non désiré par Coppola. Comme si la trilogie du Parrain avait une vie propre, contre la volonté même de son metteur en scène. Dans la première partie, on voit la lente déchéance de Vito et l’ascension de son fils. Dans la deuxième partie, c’est l’exact contraire, et le parallèle est confondant de fluidité et de simplicité. Si l’histoire reste celle de Michael, on retrouve le statut quasi religieux de Vito, petit immigré orphelin qui est à l’origine de tout. Coppola appuie le contraste entre la vie presque héroïque de Vito avec les couleurs éclatantes de la Sicile et des grandes scènes baroques, et celle, monstrueuse et glauque, de son fils aux lumières sombres, et l’atmosphère feutrée et malsaine. Et si, au fond, le flash-back sur la prodigieuse réussite de Vito Corleone n’était pas lui aussi une plongée dans l’inconscient de Michael ? Au terme de sa gloire, Michael revoit à la fois ce qu’il aurait dû être…Un père accompli, un homme respecté et craint et ce qu’il n’a jamais voulu être…Un assassin sans conscience. Pris dans l’étau de cet héritage paternel, Michael ne parvient pas encore à s’en détacher. Et lorsqu’il reviendra sur ses actes passés, il sera déjà trop tard. Mais du moins aura-t-il retrouvé sa conscience perdue.

Coppola se délecte du statisme de son comédien, de son pas lent et funèbre, de ses mots hachés et servis au compte-goutte. Al Pacino/Michael marche vers la mort. Étonnant personnage, qui, voulant à tout prix conserver le «collectif» qui fonde son existence finit par s’enfermer progressivement dans sa carapace d’individu. Au bout du compte, il ne lui reste plus qu’à contempler les événements de loin et à se promener dans des lieux vides de vie, inexorablement seul. La scène de fin, flash-back sur l’apogée de la famille Corleone du vivant de Sonny, Fredo et Vito fonctionne ainsi en mouvement circulaire…Dix ans auparavant, Michael, engagé dans la seconde guerre mondiale contre l’avis de sa famille, est déjà isolé. L’unique chose qui lui reste « sa conscience », va l’abandonner petit à petit. L’étude psychologique d’un individu aux prises avec son milieu définissait déjà la première partie du Parrain. C’est principalement dans cet aspect que Le Parrain II agit comme une suite, de même que dans la mise en scène très « Opéra » qui lui correspond. De l’aveu de Coppola, de nombreuses scènes font écho à la première partie comme la fête d’ouverture, la tentative d’assassinat contre le Parrain, la superposition des meurtres. Michael est lui-même une copie caricaturale de son père. Il en adopte la posture, les manières, le mystère, et presque la voix. Mais Michael n’est pas Vito. Il ne sait pas réellement où il va. N’ayant pas choisi sa voie, il doute constamment, s’interroge, et fait alors les erreurs que Vito n’aurait jamais commises.

L’ART DE LA VIOLENCE par Stéphane Beauchet

La Paramount sait déjà que le premier Parrain sera un grand succès. En février 1972, quelques semaines à peine avant la sortie en salles, ils décident de mettre en chantier une suite qui sortira dans un délai suffisamment bref pour ne pas perdre l’engouement médiatique et public. On se précipite pour annoncer des dates de tournage en janvier 1973 et de sortie en mars 1974 qui ne seront finalement pas respectées. Tout va en effet trop vite…L’équipe n’est toujours pas engagée et Mario Puzo est en pleine écriture du scénario, en Italie. Le titre de travail est alors « Le fils de Don Corleone ». Portée par l’énorme succès du Parrain, la Paramount voit tout en grand. Elle double le budget prévu qui atteint 15 millions de dollars et permet notamment à Al Pacino, devenu depuis une véritable star, de voir son salaire multiplié par vingt. Francis Ford Coppola est désormais dans une position enviable, il n’a jamais eu autant de pouvoir. Quand la Paramount lui propose de reprendre la saga du Parrain, il n’est pas foncièrement motivé…Je plaisantais en leur disant que je ne tournerais que Abbott et Costello rencontrent le Parrain. Le président de Gulf + Western la maison mère de Paramount estime que ne pas tourner de suite au Parrain serait comme « avoir la recette du Coca Cola et ne plus fabriquer de bouteilles ! ». On essaie tant bien que mal de motiver Coppola mais celui-ci veut vraiment passer à autre chose et surtout oublier le cauchemar qu’il a vécu pendant toute la production du film. Le studio lui déroule alors le tapis rouge avec un salaire d’un million de dollars, un gros pourcentage sur les bénéfices et le contrôle total du film en tant que producteur…Pour Le Parrain II, j’ai négocié tant d’argent que cela me permettra de financer mon propre travail. En contrepartie, le studio accepte en effet de distribuer un film écrit sept ans auparavant, Conversation secrète, qu’il tournera entre les deux Parrain. Paramount souhaite reprendre Marlon Brando pour interpréter Vito Corleone plus jeune. Mais après la polémique déclenchée par la remise de son Oscar, l’acteur demande une somme astronomique qu’il refuse de négocier. Coppola, qui travaillait depuis un an sur le scénario, doit désormais compter sans Brando et réécrire le personnage. On se met à la recherche d’un autre acteur, et une nouvelle fois le studio se tourne d’abord vers des stars américaines confirmées comme Dustin Hoffman. Coppola, comme sur le premier film, finit par imposer un acteur italo-américain de 30 ans, Robert De Niro, qu’il avait remarqué dans quelques films dont Mean Streets de Martin Scorsese (1973) et qu’il avait surtout pu voir à l’œuvre pendant le casting du premier Parrain. Il venait alors auditionner pour le rôle de Sonny, mais son jeu était beaucoup trop sec et violent. Coppola s’en souviendra lorsqu’il s’agira de caractériser le jeune Vito. Pendant sa formation de comédien, De Niro avait étudié le jeu de Brando et l’acteur n’a aucun mal à se glisser dans la peau de Don Corleone et reproduire les nuances du personnage. Pour interpréter Hyman Roth, le terrible associé du clan Corleone, Coppola pense d’abord à Elia Kazan avant de suivre la proposition d’Al Pacino qui lui suggère le nom de Lee Strasberg, fondateur du mythique Actor’s Studio dont il a été l’élève. Le rôle de Hyman Roth est pour le moins marquant. Strasberg incarne un autre genre de parrain, tout en contraste avec un pouvoir immense et une poigne impitoyable cachés derrière l’apparence fragile d’un vieil homme malade…J’ai essayé de créer un visage qui ne montre pas d’émotions, la sensibilité d’un homme pour qui tout est business. Autre mentor qui apparaît brièvement comme membre de la commission d’enquête, Roger Corman est celui qui a permis à Coppola de développer son apprentissage du cinéma. Ses années passées dans l’écurie de ce chantre de la série B furent pour le jeune réalisateur comme une deuxième école de cinéma.

Le tournage commence en octobre 1973. L’équipe part six semaines près du lac Tahoe, entre le Nevada et la Californie, pour tourner notamment les scènes estivales de la fête donnée au bord du lac. Or à près de 1 900 m d’altitude, le mois d’octobre précède les premières neiges. Il fait donc très froid et cela cause retards de planning, dépassements de budget et nombreuses tensions. Al Pacino se montre par exemple assez difficile avec Coppola. Quelques semaines avant le début du tournage, l’acteur, qui a accepté de faire Le Parrain II sans avoir lu le scénario, fait savoir, par l’intermédiaire de son avocat, que le script ne lui plaît pas. Coppola, qui partage son avis sur de nombreux points, réécrit toutes ses scènes en un week-end. Quelques années plus tard, Pacino avouera à Coppola que ce coup de pression était surtout destiné à lui faire améliorer un script encore trop faible. Plus tard pendant le tournage, Pacino se plaint cette fois-ci de la lenteur des prises de vues. Rendu visiblement nerveux par la sortie imminente du film de Sidney Lumet, l’acteur s’est ensuite calmé, rassuré par le bon accueil critique…Il n’y a qu’au théâtre que Pacino se sent en sécurité, rappellera Coppola. Le lac Tahoe est un lieu du tournage isolé et certains se demandent si le réalisateur n’a pas délibérément choisi de couper l’équipe tout entière du reste du monde tel Michael qui enferme sa famille entre les murs de sa résidence. Cela occasionne de nouvelles tensions sur le plateau car l’équipe le vit mal. C’est notamment le cas d’Eleanor, la femme du réalisateur, qui supporte difficilement ces longues semaines loin de sa vie, de ses amis. Leurs disputes et la mauvaise ambiance minent le moral de Coppola qui glisse lentement vers la déprime, comme l’a plus tard rappelé Pacino…Je vais voir Francis, j’ai un problème, je veux lui en parler. Et que fait-il ? Il me raconte ses problèmes. Est-ce que je veux les entendre ? C’est le réalisateur ! En janvier 1974, lorsque l’équipe doit partir dans les Caraïbes tourner les scènes cubaines, elle trouve une pluie ininterrompue au lieu d’un grand soleil. Al Pacino attrape une pneumonie et doit être arrêté près d’un mois. En attendant sa guérison, Coppola peut heureusement gagner du temps en filmant à New York un décor qui reconstitue le quartier de Little Italy de 1918. Dean Tavoularis, qui vient tout juste de le terminer, a maquillé les devantures des boutiques, caché le bitume avec de la terre et du sable. Coppola ne se prive par de filmer ce décor impressionnant, notamment dans un plan général qui montre la rue à perte de vue. On retrouve le talent de Tavoularis, son souci du détail, dans les scènes à Ellis Island où arrivent les immigrants, recréées dans un marché au poisson de Trieste, en Italie.. J’ai mis tout mon cœur dans les séquences de Little Italy, se souvient Coppola. J’avais écrit de très belles scènes que nous n’avons pas pu inclure dans le film.

Coppola a d’abord acceptée pour son aspect financier mais fini par s’intéresser à l’artistique. Il avait besoin de s’identifier à l’histoire et à ses personnages, et a trouvé dans la vie de Michael Corleone des échos à son propre parcours, se demandant par exemple par quels moyens il pourrait épargner sa famille après avoir acquis toute cette richesse. Car Coppola est désormais très puissant, comme Michael, et vit aussi les mêmes conflits intérieurs…Argent-Pouvoir-Famille. Avec Le Parrain II, Coppola souhaite « faire un film plus ambitieux, encore plus beau, plus avancé que le premier » et entrevoit la perspective de prolonger l’intrigue du Parrain, d’en faire un récit de sept heures au total, sans que cette deuxième partie soit un simple décalque de la première. Il choisit de poursuivre et développer les mêmes thématiques en les renouvelant. La peinture familiale, par exemple, n’a plus du tout la même saveur. Dès les premiers plans du film, un fauteuil désespérément vide, Coppola nous prévient que la mort de Vito Corleone a eu des répercussions importantes et que beaucoup de choses ont changé et son absence se fait cruellement sentir. Malgré des personnages qui tentent d’en préserver le souvenir, l’impression d’une famille unie ne fait plus illusion. La chaleur humaine a disparu. Vito et Sonny ne sont plus là et les enfants, si nombreux jadis, sont absents du cadre à l’exception du fils de Michael et Kay que l’on aperçoit brièvement. Tous ont l’air de survivants, à l’image de Connie. Traumatisée par le sort de son mari que Michael a fait assassiner dans le premier film, elle ne peut garder son indépendance et vivre par ses propres moyens et elle doit rendre des comptes permanents à Michael. Elle perd complètement pied, délaisse ses propres enfants et s’oublie dans l’alcool. Kay fait aussi bonne figure que possible car Michael ne lui laisse pas plus de liberté qu’à sa sœur. Il la soumet à son pouvoir, à ses règles. Au sein d’un couple en pleine crise, Kay supporte de moins en moins la proximité de la vie criminelle. Son impuissance face à un mari absent, et si différent de celui qu’elle a connu autrefois, la poussera à fuir. Pour se faire rejeter, provoquer un départ brutal, seul moyen pour elle d’échapper à son mariage avec la Mafia, elle avoue s’être fait avorter un geste irréparable suggéré à Coppola par sa sœur Talia Shire. Michael prend ce geste comme une trahison, elle a atteint sa fierté masculine, très sensible…Jamais tu ne me pardonneras à cause de ce sale côté sicilien qui est en toi depuis 2 000 ans ! La façon dont Coppola filme le moment où il la chasse de la maison rappelle la fin du Parrain avec la porte qui se referme sur elle symbolise une nouvelle et ultime séparation.

Après huit mois de tournage intense, Coppola est épuisé. En juin 1974, à quelques jours de la fin des prises de vues, à un journaliste qui lui demande ce qu’il fera ensuite, il répond…Je prends ma retraite ! Le stress l’a fait énormément grossir, il pèse près de 110 kg. La pression n’est toujours pas retombée car arrive l’étape du montage. Coppola doit encore trouver la forme idéale qui corresponde à ses idées…J’ai beaucoup de théories que je veux mettre en pratique. C’est pour cela que j’ai si peur de gâcher cette occasion. Je pourrais facilement tout rater. Pour distinguer cette suite, lui apporter un nouveau souffle, Coppola fait le pari osé de réunir deux histoires en une. Le montage se fait lentement, à base d’expérimentations. Après en avoir visionné une première version, son ami George Lucas et son chef opérateur Gordon Willis lui avouent…Tu as deux films. Il faut en jeter un, cela ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais. Une rumeur finit par se propager à Hollywood où le film est très attendu que la forme choisie par Coppola va déstabiliser les spectateurs. Mais le réalisateur a la conviction que son idée est la bonne et que cette structure fera la force du film. Il travaille jusqu’au tout dernier moment, s’appuyant d’abord sur des allers-retours fréquents entre les deux époques avant d’opter pour des segments plus longs pour mieux profiter des scènes du passé. Il coupe près de 40 % de son premier montage. Par cette double évocation Coppola raconte l’histoire des Corleone à travers la jeunesse de Vito, au début du XXe siècle, et la vie de Michael à la fin des années 50, dix ans après le premier opus. Comme dans You’re a Big Boy Now (1966) Coppola explore une relation entre un père et un fils, présentés cette fois comme deux images en miroir. L’alternance successive des deux époques montre deux destins étroitement liés, au sens propre comme au figuré. Car à travers ce dispositif, Coppola accentue leur opposition…J’ai pensé que ce serait intéressant de juxtaposer le déclin de la famille avec son ascension avec le jeune Vito qui la construit en Amérique pendant que son fils préside à sa destruction. L’image de la création de la société d’import-export de Vito, le moment où il érige son nom sur la devanture de ses locaux, est ainsi immédiatement enchaînée sur l’entrevue de Michael par une commission d’enquête sur le crime organisé.

Coppola donne à Vito une image valorisante qui ne reflète pas la cruauté de ses actes. Il agit comme un Robin des Bois des quartiers qui sauve son voisinage de la répression et du racket, Falucci le représentant local de « la Main Noire », ancêtre de la Mafia pouvant être associé au genre de personnage qui a assassiné sa mère devant ses yeux tel un Don à l’attitude de seigneur qui se plaît à écraser les plus faibles. Lorsqu’il se tourne ainsi vers le passé, le réalisateur ne peut s’empêcher de développer un certain lyrisme, avouant la nostalgie d’une Amérique qui lui rappelle aussi bien des souvenirs familiaux que des valeurs qu’il affectionne. Pour passer d’une époque à l’autre, Coppola utilise de longs fondus enchaînés qui donnent à l’image l’impression d’une rencontre manquée entre le père et le fils, deux personnages qui se révèlent très différents malgré des traits communs, silencieux, mutiques, observateurs, qui étudient les situations et les comportements. Vito est montré comme quelqu’un de loyal avec ses associés, lesquels resteront à ses côtés jusqu’à sa mort quand Michael, lui, finira par les abandonner. Quand Vito lance un « Je t’aime » à Fredo, son premier fils, ou quand il rapporte chez lui une poire pour la déguster avec sa femme, ce sont des moments qui expriment sa détermination à une vie familiale épanouie et un mariage heureux. Michael est désormais loin de tout cela et il charge Tom Hagen d’acheter le cadeau de Noël de son fils, une voiture électrique que Coppola nous montrera, plus tard, laissée à l’abandon dans le jardin, sous une couche de neige. Le dispositif des récits parallèles se conclue sur une séparation très nette. Par des actes identiques tous deux fomentent une vengeance, Coppola montre leur opposition avec Vito en vengeur de la mort de ses parents quand Michael assassine son propre frère. Si Coppola s’étend de façon nostalgique sur le passé, l’accent est toutefois porté sur le présent, sur le personnage que Michael est devenu, à l’image de la résidence du lac Tahoe, un mélange de roc et de bois qui dévoile autant la stature de la famille, sa volonté d’enracinement, qu’elle révèle le caractère froid et primitif de son chef. Coppola estime d’ailleurs qu’Al Pacino a su parfaitement maîtriser la psychologie de son personnage, l’acteur excellant dans les attitudes impassibles autant que dans les explosions de colère. Pilier de la famille, Michael s’est laissé submerger par le pouvoir et les responsabilités, le fils continuant de payer le prix des actes de son père « Tu étais fort pour nous tous. Comme Papa », rappelle Connie à un frère désormais impuissant face à ses erreurs passées. S’il commençait à délaisser ses idéaux de jeunesse dans le film précédent, le tempérament de Michael se fait ici plus radical, touchant la sphère familiale et ses racines. Soumis à une mécanique qui n’obéit plus qu’aux intérêts mafieux et financiers, Michael abandonne les principes de la génération de son père. Il se met peu à peu à délaisser son couple et son fils, leur imposant ses règles restrictives, et un foyer où il séjourne de moins en moins…On le sent errer comme un fantôme dans sa propre demeure. Michael est un personnage ambigu car il sait vers quoi il entraîne sa famille. Et derrière une posture rigide et déterminée, c’est un homme rempli de doutes, ce que montrent les conversations avec sa mère où il cherche à retrouver, à travers elle, la sagesse et la clairvoyance du père disparu. Or Michael se laisse pourtant conduire par le crime tandis que ses démarches, ses actes continuent de l’isoler.

Grâce au travail accompli depuis des années, la famille Corleone fait maintenant partie d’une élite, passée d’une renommée locale à une envergure nationale, son influence s’étendant désormais sur plusieurs Etats. Pour qu’ils puissent encore évoluer, Michael estime que les Corleone doivent désormais afficher une assimilation totale à la culture américaine. Michael veut faire oublier les familiarités italiennes transmises par « la première génération ». La fête qu’il donne au bord du lac rappelle les célébrations de mariage du premier film. Sauf que le statut de la famille a changé. Elle requiert désormais une sorte de distinction qui écarte toute référence à ses origines étrangères et populaires. Cette transformation lentement opérée depuis quelques années saute aux yeux des anciens, comme Pentangeli, un proche de Vito. Celui-ci remarque que les musiques traditionnelles ont disparu « Sur 30 musiciens il n’y en a pas un d’italien » et se demande « Où sont les piments et les saucisses ? » La famille périphérique passe désormais au second plan, les vieux amis et anciens associés doivent attendre leur tour pour obtenir une audience. Si Vito personnifiait encore la famille et l’empire Corleone, Michael les a peu à peu déshumanisés. Coppola accentue l’isolement de Michael par un comportement que la criminalité rend parfois proche de la folie, de la paranoïa. Il n’a plus le temps de se raccrocher à une famille ou puiser dans ses racines. Il commence à se méfier de tous, y compris de ses proches qui sont peut-être les derniers à lui être totalement dévoués. Pour le réalisateur, Michael personnifie une Amérique qui est alors repliée sur elle-même, se mettant peu à peu à l’écart du reste du monde par ses choix politiques avec Richard Nixon à la tête du pays. Michael est pris dans une spirale de violence qu’il ne contrôle plus, même quand il sait avoir gagné la partie lorsque Hyman Roth, qui est condamné par la maladie, est mis hors jeu à la fin du film, Michael le fait quand même assassiner. Il se montre beaucoup plus cruel que son père puisqu’il va jusqu’à commettre l’irréparable et faire couler le sang de sa propre famille.

En nous montrant Vito sur les marches de son immeuble, avouant à son enfant « Michael, papa est fou de toi », Coppola souligne la position de Michael. Il est le fils préféré, l’héritier naturel, quand Fredo, l’ainé, est le fils mal aimé, marginalisé par sa famille et par le scénario. Malgré ses efforts pour rentrer dans le moule familial, Fredo ne s’est jamais adapté à un univers pour lequel il n’était pas fait. Dès Le Parrain il apparaît comme un personnage faible, incapable d’aider son père pendant la tentative d’assassinat du marché. Il subit les humiliations de son frère à Las Vegas dans le premier film ou de sa femme volage. Reclus dans sa fonction de parrain et « déchiré entre un frère désiré et un frère imposé » Michael est incapable de pardonner les maladresses de Fredo qu’il perçoit comme des trahisons. Il finit par lui murmurer…« Tu n’es plus rien pour moi à présent », reniant son propre sang. Coppola magnifie la mort de Fredo dans une scène chargée de son propre souvenir…J’étais un gamin magique, je n’avais qu’à dire un « Je vous salue Marie » et mon souhait se réalisait. Cette anecdote que raconte Fredo dans Le Parrain II chaque fois que tu dis un « Je vous salue Marie » tu attrapes un poisson c’était moi ! Un jour j’ai péché 22 poissons parce que j’avais prononcé 22 fois « Je vous salue Marie ». Cette prière entonnée par Coppola enfant devient pour cette scène, dans la bouche de Fredo, une incantation poignante pour accueillir sa propre mort. Francis Ford Coppola a un frère de cinq ans son ainé, August, qu’il a littéralement adulé durant sa jeunesse…Je préférais juste être comme lui. Il était le prototype de celui qui le premier s’est intéressé à la littérature, à la philosophie, à toutes ces choses que je n’avais aucun moyen d’appréhender et que j’ai connues parce que j’avais un frère aîné. Or, contre toute attente, c’est finalement Francis qui aura la plus belle réussite professionnelle. Il s’en voudra toujours d’avoir pris la place que ce frère prédestiné à la réussite aurait dû occuper. Il y a sans aucun doute un caractère expiatoire dans la mort de Fredo, une façon pour Coppola de se racheter lui-même en faisant du fils Corleone qui a réussi quelqu’un d’indéfendable. Lorsqu’il commandite l’assassinat de son propre frère, Michael devient définitivement prisonnier de l’univers criminel auquel il a voué sa vie. Il se damne à jamais. Le flash-back final semble le condamner à l’isolement, on le voit se heurter à ses frères et rester seul après leur avoir annoncé son engagement dans la Marine. Des années plus tard, ses aspirations de jeunesse ont été oubliées. L’homme a été pris dans l’engrenage du crime et du pouvoir, envahi par la paranoïa, la vengeance et le goût du sang. Sans ses frères Fredo et Tom Hagen qu’il écarte peu à peu des responsabilités, sans son épouse Kay, il subit désormais la solitude des chefs. Même son fils le remarque dans un dessin où il trône fièrement mais seul dans sa grande voiture blindée.

Sa vie est en ordre mais son avenir est aussi morne et vide que son cœur…

En choisissant de raconter l’histoire des Corleone depuis leurs origines, Coppola apporte au récit la notion de destin. Ayant perdu son père, sa mère et son frère, Vito encore enfant doit fuir en Amérique où le sang se retrouvera sur son chemin et celui de ses enfants. Les Corleone entretiennent un rapport intime avec la mort, telle une malédiction qui les accable tous. Coppola accentue ici le thème de la tragédie, en germe dans le premier opus, qu’il appuie par quelques références célèbres. Les remords de Michael rappellent notamment ceux que ressentait Macbeth après avoir fait assassiner le roi Duncan. Pour appuyer le lien qui unit le père et le fils, le réalisateur choisit de répéter certains éléments du premier film pour les considérer comme des moments clé d’une destinée commune. Le meurtre de Fanucci par Vito est le passage à l’acte qui répond directement à l’assassinat que commet Michael dans le petit restaurant italien. Vito et son fils sont brutalement passés de l’honnêteté à la criminalité. Ce moment charnière qui orientera la vie de la famille tout entière adopte, par la mise en scène et la musique, un caractère solennel et funèbre. D’autres plans reviennent à la fois comme un écho avec les policiers dans le parking pendant la communion, la réunion entre mafieux et industriels, le cadavre de la prostituée ensanglantée évoquant la tête de cheval dans le lit, ou les scènes de Hyman Roth à l’hôpital rappelant celles où Michael vient rendre visite à son père blessé. Certaines images sont comme une signature…Une célébration religieuse en ouverture pour la communion d’Anthony, une attaque surprise du parrain et la tentative d’assassinat de Michael dans sa maison du lac Tahoe ou une séquence finale en montage parallèle. Ce dernier climax alterne scènes familiales et règlements de comptes sanglants. Même dispositif et mêmes intentions que dans le premier film, il faut dévoiler ce que Michael voudrait être…Un bon père de famille et ce qu’il est vraiment…Un criminel.

A travers le parcours de Vito, Coppola montre le vrai visage d’une Amérique qui se prétend terre de tous les possibles. Comme pour appuyer cette légende, la Statue de la Liberté est la première vision que ces immigrants ont du nouveau monde, depuis le bateau qui les transporte. Ce symbole d’espoir et de promesses reste pourtant inatteignable, vu à travers des barreaux ou la fenêtre d’une cellule de quarantaine. A Ellis Island, Vito découvre une Amérique peu accueillante et subit un traitement dégradant, déshumanisé. Parqué au milieu de la foule, il est marqué d’une façon qui rappelle presque le traitement des Juifs pendant la guerre, ce n’est plus une étoile jaune mais une croix tracée à la craie tel le sceau de l’immigré qui orne son veston. Coppola décrit une population trop ignorée des institutions, livrée à elle-même, qui doit se prendre en charge pour assurer sa protection, subvenir à ses besoins, quitte à franchir la frontière de la loi. Ainsi, dans son quartier, le crime de Vito est perçu comme un acte de bravoure. Il est reçu comme un héros alors qu’il a tué. Du jour au lendemain, il se voit respecté, traité comme un membre éminent de la communauté, une figure crainte qui va gagner en puissance. Vito apprend alors qu’en suivant la voie légale il n’a aucune chance de réaliser ses rêves. Il se heurte à un système qui exploite les plus faibles pour ne leur laisser que des miettes. Il ne pourra créer sa propre entreprise et, avec les années, fonder un véritable empire qu’après avoir embrassé une carrière criminelle qui lui ouvrira toutes les portes. Pour les Corleone, le crime organisé s‘impose comme le passeport des opprimés pour le rêve américain, le seul moyen pour eux de réussir…« La carrière de Michael Corleone est la métaphore parfaite du nouveau monde, comme l’Amérique, Michael était au début un brillant jeune homme, pur, avec d’incroyables ressources et croyant en un idéalisme humaniste…C’est alors qu’il a eu du sang sur les mains. Il s’est menti à lui-même et aux autres sur ce qu’il faisait et pourquoi » rappelle Coppola. Cette vision désenchantée participe à un élan contestataire qui apparaît dans le cinéma américain de cette époque. Michael Cimino dans La Porte du paradis (1980) a par exemple, poursuivi cette démystification de l’Amérique en dénonçant le sort réservé aux immigrants venus chercher fortune qui se sont heurtés aux riches propriétaires décidés à ne pas partager leurs richesses.

Au moment du Parrain, Coppola a parfois été accusé de projeter une image trop romantique du crime et de la pègre. Le réalisateur, qui considère plutôt Le Parrain comme une vision cinglante de la Mafia, souhaite profiter de la deuxième partie pour rectifier cela, évacuer tout sentimentalisme et renouveler sa peinture du monde criminel. Si l’on retrouve un décorum familier avec les règles et les codes du gangster comme savoir s’entourer d’hommes de confiance, punir les traitres, Coppola explore le Milieu au-delà du groupe italo-américain. Nous n’évoluons plus parmi les familles régnantes new-yorkaises mais avec des pontes placés à de très hauts niveaux de la société. Hyman Roth incarne un autre genre d’organisation criminelle, un puissant lobby juif basé en Floride. Coppola poursuit ici son exploration des rapports entre les criminels et les institutions, thème qui était survolé dans le premier film. Il décrit les relations ambigües, mais toujours intéressées, entre la mafia et le pouvoir politique incarné par Geary, un sénateur corrompu « le méchant de niveau supérieur » selon Coppola. Les scènes de négociation ne sont que des efforts de la famille Corleone pour gagner une respectabilité aux yeux de la société. Cela tourne au jeu des apparences, à l’entente de façade :avec la remise officielle d’un chèque pour financer une université, poses complices devant la presse et les photographes. Les traditions n’ont pas changé, les véritables enjeux sont discutés en secret dans l’intimité d’un bureau obscur. Si le sénateur paraît garder son intégrité en refusant tout compromis avec la Mafia, il n’hésite pas à accepter l’aide de Michael pour éviter un scandale qui nuirait à sa carrière un concours de circonstances bien opportun, trop beau pour être honnête. En échange de ces bons procédés, Geary soutient Michael pendant les interrogatoires de la commission d’enquête, prenant son parti contre un avocat qui tente de le déstabiliser. Coppola continue de dépeindre une société toujours plus corrompue…« On est très près d’avoir notre propre président des Etats-Unis. On pourra bientôt se l’offrir » avoue Hyman Roth. « Nous participons de la même hypocrisie » cet aveu lancé par Michael au sénateur Geary résume la position de Coppola sur l’analogie entre crime et business, thématique abordée dans le premier film qu’il poursuit ici de façon encore plus appuyée. Comme son père, Michael assiste à de grandes réunions où se discutent entre chefs les affaires du Milieu. Cette fois-ci il s’agit d’une table ronde qui rassemble la pègre, les syndicats et des industriels américains. Les mafieux jouent désormais à jeu égal avec les grandes institutions. Coppola va jusqu’à souligner visuellement les enjeux de la séquence cubaine lorsqu’ils en viennent à se partager le marché des hôtels de luxe et des casinos à Cuba. Chacun vient prendre sa part du gâteau, dans tous les sens du terme.

Le Parrain II réalise un tiers des entrées du premier mais avec une déferlante d’Oscars…Meilleur film & Réalisateur, adaptation, décor et meilleur second rôle pour Robert De Niro et meilleure musique pour Carmine Coppola et Nino Rota. 1975…Coppola signe un accord avec NBC pour la diffusion des deux Parrain sous la forme d’une série de neuf épisodes incluant près d’une heure de scènes inédites que le réalisateur n’a pas souhaité garder pour l’exploitation en salle. Coppola doit superviser le montage de cette version intégrale, mais à cause de la préparation d’Apocalypse Now, il remodèle la structure avec un récit chronologique et confie cette version intégrale à un ami d’enfance.

Francis Ford Coppola par Serge Kaganski

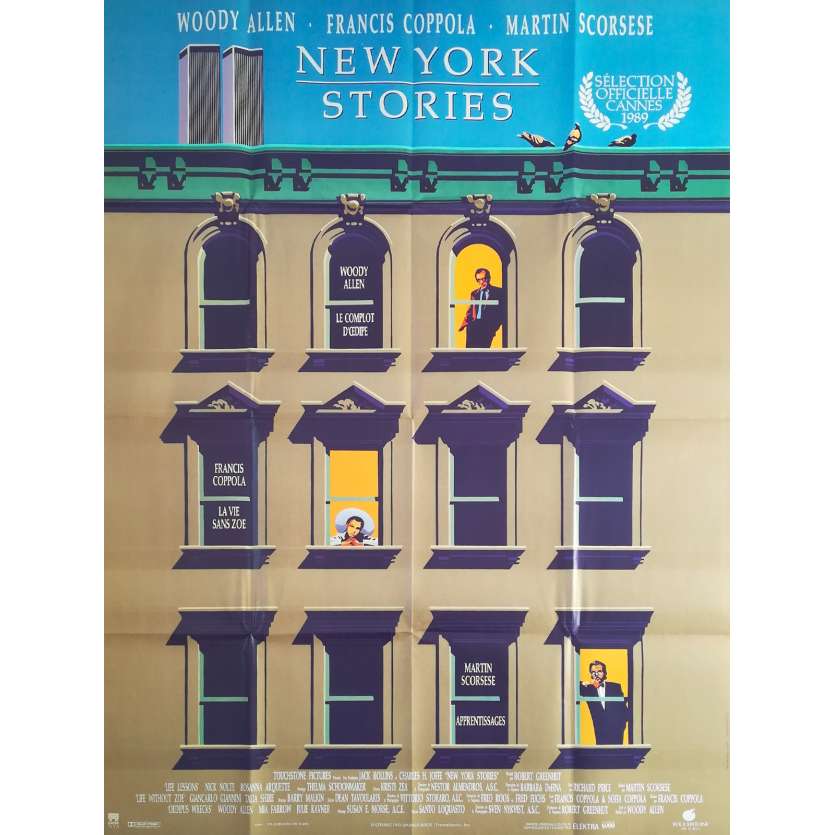

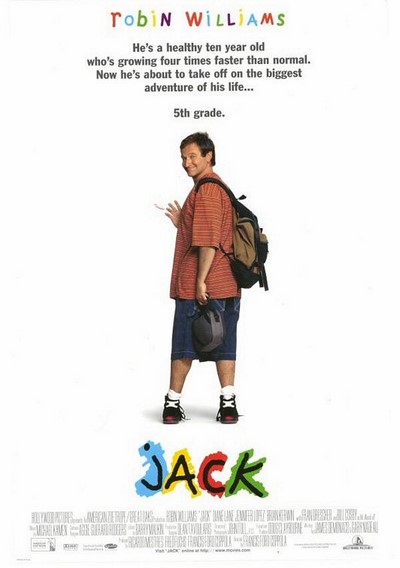

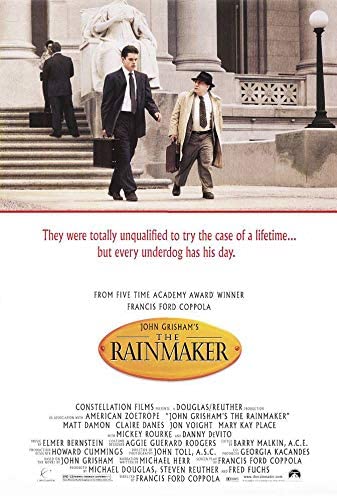

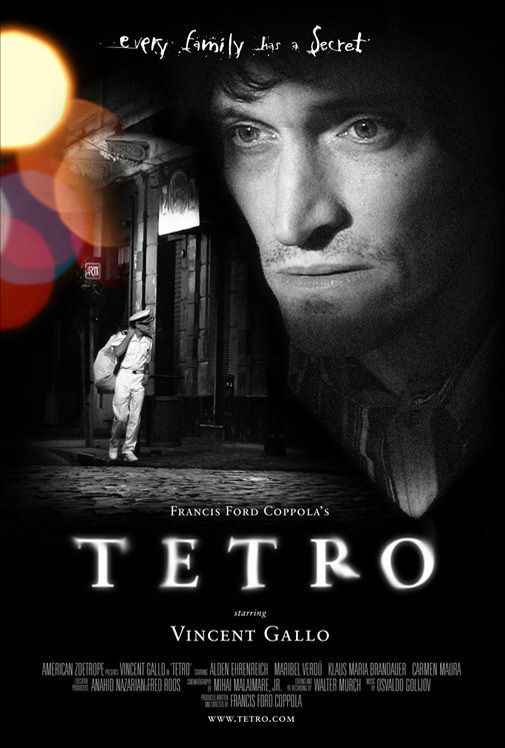

Il aurait pu devenir le monstre ultime du cinéma, surdoué, surpuissant, visionnaire, flamboyant. C’est un cinéaste flippé de 33 ans lorsqu’il tourne Le Parrain, quelques années avant de devenir le démiurge sanctifié par son Apocalypse now. Il est sur le point de réaliser son rêve de poète mégalomane avec un cinéma au service de ses créateurs, qui fait s’enlacer art et pouvoir. Puis tout s’écroule. Depuis, Coppola a mis son panache en sourdine, garde la forme en réalisant çà et là des films comme aujourd’hui L’Idéaliste et attend son heure. Celle qui le verra réaliser son projet le plus fou, avec l’ambition prométhéenne de bousculer l’ordre du monde. Qu’est-il arrivé à Francis Ford Coppola ? Depuis quelques années, certains avaient du mal à reconnaître le metteur en scène opératique des Parrain, l’aventurier halluciné d’Apocalypse now, l’artiste expérimental de Coup de cœur et Rusty James, le rêveur prométhéen de ses studios Zoetrope. En arrivant aux affaires il y a trente ans, Coppola et ses compagnons de génération Lucas, Scorsese, Spielberg, Schrader, etc. ont radicalement transformé le cinéma américain. A l’époque, l’ancien système des studios finissait d’agoniser et les cinéastes importants du moment enterraient les genres et les mythes hollywoodiens dans une joyeuse débauche de recherches formelles et de radicalisme politique. C’est dans ce contexte crépusculaire que la génération de Coppola va relancer toute la machine et booster le vieux manège essoufflé du cinéma pour plusieurs tours. La démarche de Coppola lui-même sera à la fois fidèle aux traditions, avec La Conversation ou sa série des Parrain, et expérimentale avec Coup de cœur ou Rusty James. Profondément intime avec le thème de la famille dans les Parrain, l’autobiographie dans L’Idéaliste ou la quête existentielle d’Apocalypse now, mais spectaculaire avec la tragédie grecque, l’opéra Wagner et les hélicoptères d’Apocalypse now ou le mythe du vampire dans Dracula. Artistique avec les films ou sa revue Zoetrope All Story, mais commerciale avec ses studios Zoetrope, artisanale avec Outsiders, Les Jardins de pierre ou L’Idéaliste, technologique avec Coup de cœur et le cinéma électronique. Coppola apparaît ainsi comme un ogre du cinéma, boulimique de tous ses aspects, visionnaire désireux de transformer le vieux septième art sur le plan formel, économique et technique. Pourtant, depuis quelques années, ce Gargantua des utopies semblait bien repu et discret. Certes, l’oncle de Nicolas Cage n’a jamais vraiment démérité, mais beaucoup ont eu le sentiment qu’il se laissait vivre au gré des commandes de studios, qu’il avait abandonné toute forme d’ambition personnelle pour se mouler dans le costume moins exaltant de cinéaste fonctionnaire. En fait, son studio Zoetrope ayant fait faillite, le cinéaste a été contraint de verser quelques gouttes de pragmatisme dans ses grandes utopies. Mais il n’a jamais perdu de vue ses grands projets, son grand œuvre. Il a juste changé de stratégie et décidé d’exécuter quelques commandes pour gagner la surface financière et la crédibilité commerciale nécessaires pour se lancer lui-même dans ses films de rêve. Par ailleurs, la réussite émouvante d’un film modeste et sans effet comme L’Idéaliste pose à nouveau la question du sens que l’on veut donner au mot « auteur ». L’auteur correspond-il à la théorie de la Nouvelle Vague, soit à des cinéastes tels que Hawks ou Hitchcock, qui travaillaient au sein du système sur des scénarios d’autrui ? Ou renvoie-t-il à la pratique de la Nouvelle Vague, soit aux Truffaut, Rohmer ou Rivette, travaillant aux marges de l’industrie et tendant vers l’état solitaire du peintre ou de l’écrivain ? Francis Ford Coppola est-il moins un auteur en adaptant L’Idéaliste de John Grisham qu’en se lançant dans l’aventure Apocalypse now ? Dès lors, il apparaît qu’il n’a jamais cessé d’exercer toutes les facettes de son état de cinéaste et qu’il espère aujourd’hui, armé de maturité, réaliser sa grande ambition.

ENTRETIEN AVEC F.F.COPPOLA

par Serge Kaganski et Christian Fevret

Etes-vous partagé entre une face Orson Welles avec des films amples, un style ostentatoire et une face John Ford et ses films plus simples visuellement, plus dépouillés et secrets ? C’est difficile de refuser un style flamboyant et très visuel pour se concentrer sur l’histoire, les personnages et le jeu des acteurs. Beaucoup de cinéastes refusent cette discrétion de la mise en scène, ils veulent la caméra ici, puis la caméra là, ils ont besoin de mouvement et d’excitation visuelle. Moi, j’aime apprendre de chaque film, et j’aime trouver le style qui convient à chaque film.

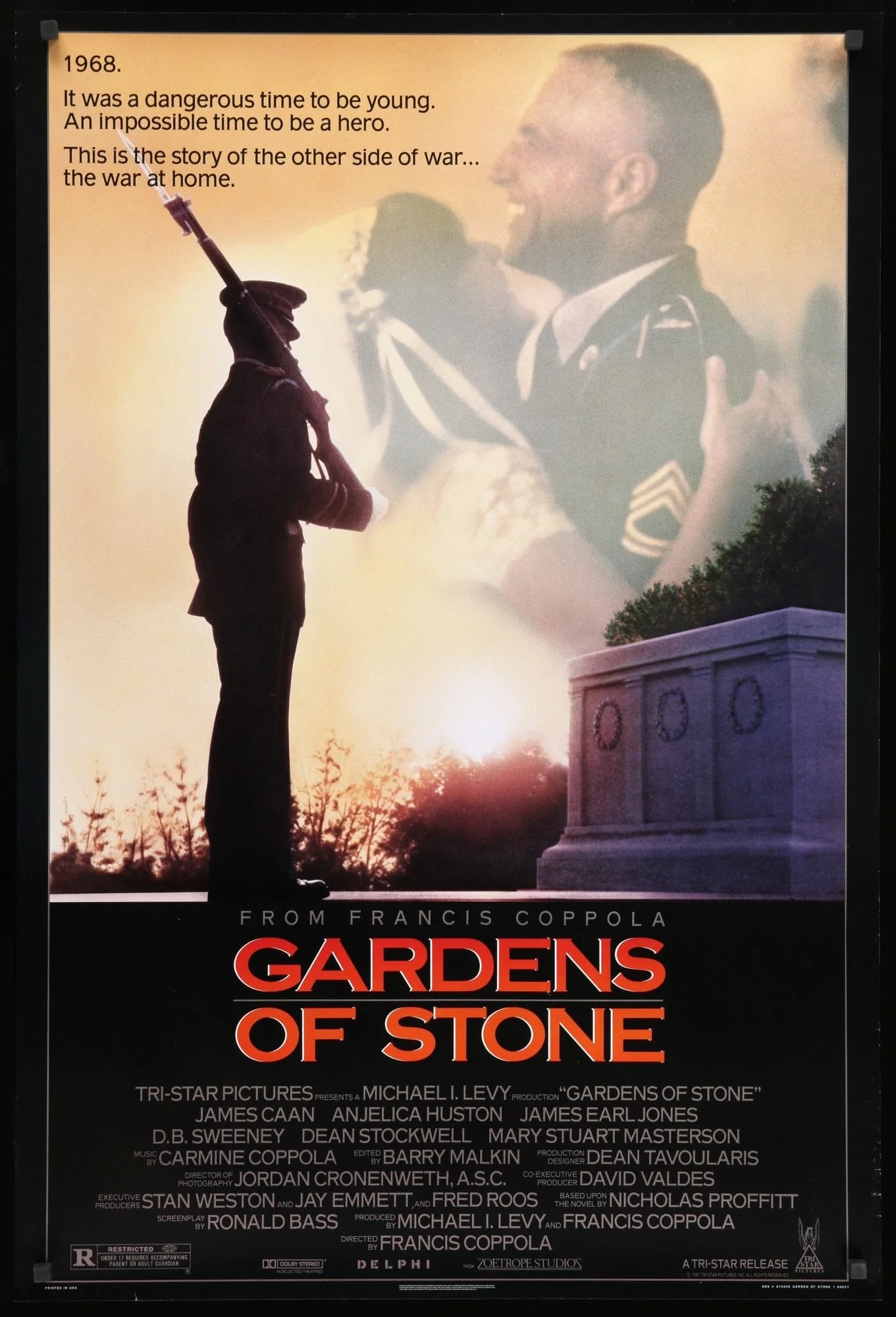

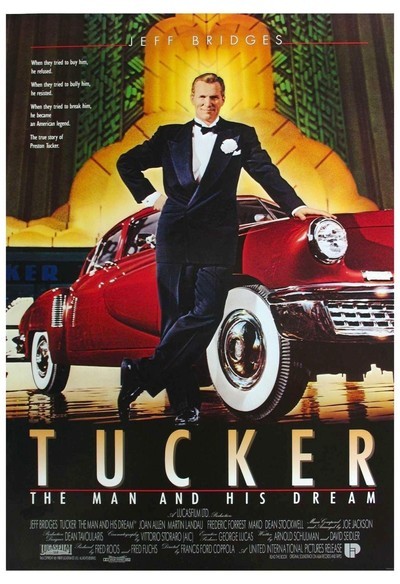

Vous aviez déjà adopté cette discrétion fordienne dans Les Jardins de pierre. Et aussi dans les Parrain, qui sont de facture assez classique. Les Jardins de pierre, je ne m’en souviens plus très bien car mon cerveau ne fonctionnait même plus à l’époque (le fils aîné de Coppola a trouvé la mort pendant le tournage)…Mais un film ne doit pas seulement être « au sujet de quelque chose », il doit « être son sujet » avec le fond et la forme qui doivent se confondre. Quand cette fusion se produit, c’est le grand frisson pour moi. Par exemple, si je faisais un film sur un mouvement politique, j’aimerais que le film lui-même soit le manifeste politique qui éveille les spectateurs. Apocalypse now était cet idéal de film qui se confond avec son sujet, Tucker également. Voilà mon ambition de cinéaste.

Vous avez souvent affirmé souffrir sur un tournage. Prenez-vous maintenant du plaisir à filmer ? Cette année, aux Etats-Unis, je reçois un tas de récompenses vous savez, ces honneurs que l’on donne aux vieux en fin de carrière. Je me dis « Bon Dieu, je suis déjà si vieux ? Mais bon sang, je n’ai pas encore fait les films dont je me sens capable ! » Alors je me demande pourquoi on me donne ces récompenses et je crois que c’est pour La Conversation, Le Parrain 1 et 2, Apocalypse now. Pour ces quatre films des années 70, pas pour le reste. Ensuite, je me demande quelle est la différence entre moi aujourd’hui et moi à l’époque. La grosse différence est qu’à l’époque, j’étais très vulnérable, je n’avais aucune confiance en moi. Honnêtement, je ne pensais pas posséder un talent exceptionnel. Faire ces films était donc un gros coup de bluff, j’essayais d’avoir du talent, je désirais avoir du talent mais, au fond de moi, je ne pensais pas être spécialement talentueux. Donc, quand j’arrivais sur le plateau, au lieu d’être sûr de moi et de donner tout de suite mille instructions, j’étais très angoissé. Si un collaborateur me disait « Oh, ce plan-là n’est pas une bonne idée », j’en étais mortifié. J’étais en permanence terrifié à l’idée de ne pas obtenir ce que j’avais en tête pendant que le compteur tourne comme dans un taxi, et plus le temps passe, plus vous transpirez d’angoisse.

Vous ressentiez cette angoisse sur tous vos tournages, tous les jours ? Tout le temps. Les gens n’aimaient pas mes idées. Sur Le Parrain, les producteurs n’aimaient pas mon casting, n’aimaient pas les rushes, rien ne leur plaisait ! Quant à Apocalypse now, n’en parlons même pas…Les tournages étaient pour moi une agonie, j’avais la trouille, je courais contre la montre, je devais lutter contre les vents contraires. Je ne vois pas ce qu’il y a d’agréable dans ces situations. Maintenant, c’est différent, j’ai appris à m’organiser, j’ai plus confiance en moi. Aujourd’hui, je sais aussi mieux gérer la montre et les budgets. Il y a des trucs de métier pour être plus efficace et un peu en avance. C’est ça, le secret, être un peu en avance. Sur L’Idéaliste, nous avions deux jours pour faire les tests visuels avec la caméra, les objectifs, les lumières, etc. Au lieu de filmer les acteurs en costumes, j’ai proposé de filmer la scène simplement après tout, c’était un test. Ça nous a fait gagner deux jours. Avec ce genre de ruse, on n’est jamais stressé.

Votre rêve de cinéma était symbolisé dans les années 70 par la création des studios Zoetrope, une énorme société de production au service des cinéastes, qui tentait de réconcilier le business et l’art. L’échec d’un seul film, Coup de cœur, que j’ai tourné en 1981, a suffi pour mettre le studio Zoetrope en faillite.

Juste après les succès commerciaux et critiques que furent Apocalypse now et Le Parrain, vous étiez en passe de réaliser ce rêve. Il y avait deux choses que je ne savais pas faire. Premièrement, je ne savais pas comment créer des liens, des partenariats solides entre gens créatifs. Faire équipe, c’est essentiel. Mais les gens créatifs sont très peu sûrs d’eux, égocentriques, angoissés. Si j’avais eu plus d’expérience et plus de lucidité, je me serais appliqué davantage pour impliquer d’autres gens dans ce rêve, j’aurais posé des fondations plus solides pour créer une union, une filiation, des liens plus forts. J’ai aidé Martin Scorsese et George Lucas, mais j’aurais fait plus attention…A Rome, j’aurais épousé la sœur de Martin et donné ma fille à George ! Voilà comment ils s’y prenaient dans la Rome antique (rires)…Je n’ai pas su créer d’esprit de famille car il est très difficile de faire entrer des artistes dans une famille et voilà ma première erreur. La deuxième, c’est que je ne connaissais rien aux affaires. Je n’ai pas eu la chance ou l’intelligence de tomber sur un petit génie sorti d’une grande école de gestion pour le prendre comme partenaire ! Je ne comprenais rien aux plans de gestion ou aux comptes. Et si vous ne savez pas combien d’argent il y a, vous ne pouvez pas savoir comment le dépenser.

Pourriez-vous maintenant travailler comme Woody Allen, en toute indépendance, à petite échelle ? Je ne sais pas si c’est mon caractère. Je ne sais pas bien ce que je devrais faire…Je sais que je devrais me concentrer sur ce que j’écris et sur mes films, mais j’ai aussi une âme de bâtisseur. Une partie de moi a envie de bâtir et de voir le monde devenir différent et c’est un questionnement sans répit chez moi. Cette partie de moi que je ne contrôle pas vraiment, qui n’est pas solitaire. J’aime bâtir avec d’autres.

Votre position favorite étant d’avoir un pied dans le système, un pied au dehors…J’aime faire partie du système parce que c’est un moyen de le changer. Je suis par exemple au conseil d’administration de la société MGM parce que j’aime les écouter et les apostropher par un « Hey, mais qu’est-ce que vous racontez ? », leur faire par exemple comprendre qu’il leur faut des scénaristes pour faire des films.

Vous avez toujours la foi après beaucoup de désillusions, alors que beaucoup d’autres auraient perdu leur énergie. Quelque chose en moi prend du plaisir à l’idée de construire des choses. Je ne suis pas blasé, je ne l’ai jamais été et j’ai toujours une vision idéaliste des femmes et naïve des enfants. Je ne suis pas cynique, je ne sais pas pourquoi. J’aimerais surtout ne jamais devenir quelqu’un d’aigri, d’amer car c’est ce qu’il y a de plus triste au monde.

Vous vous battez contre ça ? Je fais attention. Je crois qu’il est très important dans la vie de se comprendre soi-même. Si vous ne savez pas pourquoi quelque chose est arrivé, ça vous posera des problèmes. Si vous allez pisser et qu’il y a du sang, vous paniquez, mais si le médecin vous explique que ce n’est rien, juste une petite entaille, les soucis s’envolent excusez-moi pour la métaphore, elle est mauvaise. Si vous êtes déprimé et que vous comprenez que la dépression est un processus chimique, c’est moins préoccupant. Lorsqu’on donne du sens aux choses, on n’a plus peur de tout alors que la plupart des sales trucs qui nous arrivent naissent de la peur.

La faillite de Zoetrope a-t-elle fondamentalement changé votre rapport au cinéma, en tant qu’art et en tant qu’industrie ? J’avais commencé à faire du théâtre au lycée à 16 ans. Depuis, je tenais absolument à mettre en scène, à diriger et mettre en place des idées. J’ai créé une organisation étudiante qui s’occupait de théâtre. Tout ceci était très politique. Cela pour vous montrer que lorsque je suis arrivé dans le métier du cinéma, ce n’était pas pour être uniquement cinéaste car mon état d’esprit me poussait à être aussi une force politique, un fouteur de merde. Nous devions prendre le contrôle du cinéma ! A nos débuts, j’ai dit à George Lucas « Nous allons nous emparer d’un studio, conquérir la Fox ou la Paramount »…L’idée était de prendre le contrôle d’un studio, pour faire des films grand public et qui rapportent de l’argent, mais dont 25 % des profits seraient réinvestis dans des films qui ne rapportent pas un sou. Ce serait comme le département « recherches et développement » d’une entreprise et une partie de l’argent servirait non pas à en gagner encore plus, mais à expérimenter, à améliorer la technique et l’esthétique du cinéma. Tout ne doit pas servir à faire du profit, certaines choses doivent ne pas rapporter d’argent, mais être neuves et nous apprendre quelque chose. C’était ça, mon rêve, combiner le monde commercial et le monde artistique. C’est ce que j’ai toujours essayé de faire dans mes films. Le Parrain, par exemple, a été un gros succès commercial, mais aussi artistique. Alors, quand Zoetrope s’est écroulé financièrement, je me suis rendu compte qu’il valait mieux que j’oublie les affaires ou l’activisme d’idées, que je me concentre sur l’écriture et la mise en scène. Sur le plan personnel, je ne regrette absolument rien par rapport à Zoetrope, j’ai vécu une vie magnifique, j’ai fait à peu près ce que j’ai voulu. Mais j’ai un gros regret sur le plan collectif car le milieu du cinéma que nous transmettons à la prochaine génération est dans un état bien pire que lorsque nous avons débuté il y a vingt-cinq ans. En cela, nous avons échoué. Pourtant, je désirais très fortement l’améliorer et je voulais transmettre un cinéma où il y aurait plus de possibilités, plus de stimulation créatrice, plus d’âme, plus de diversité. Sur ce plan-là, j’éprouve un réel sentiment d’échec. Et je me disais que si moi j’échouais, peut-être que mes amis et collègues un peu plus jeunes, les Lucas ou Scorsese, eux, réussiraient. Mais le cinéma est un peu comme la politique, à 20 ans, vous voulez bouffer le monde, casser les vieux systèmes en place et quarante ans plus tard, vous êtes riche et puissant, vous ne voulez plus rien changer.

Quand avez-vous abandonné ce grand rêve d’amélioration de l’état du cinéma ? Juste après Coup de cœur ? Je ne l’ai jamais abandonné. Je crois qu’il reste toujours des possibilités d’améliorer les choses, bien que ce chemin soit de plus en plus étroit. Mais je me suis aussi rendu compte que je ne devais pas sacrifier mon identité de cinéaste pour faire des films et changer le milieu du cinéma sont deux jobs très différents, même s’ils sont liés. Je n’ai pas tenu toutes les promesses que je m’étais faites en étant jeune car j’avais dit que j’écrirais tous mes films finalement, Woody Allen est le seul à le faire.

Votre créativité a-t-elle parfois souffert de votre implication dans les affaires du cinéma ? Cette dispersion oblige à faire certains choix que l’on n’aurait pas eus à faire en ne menant qu’une seule activité. Quand on gère une société pendant des années ce qui est mon cas avec Zoetrope, qui existe toujours, ça vous prend du temps et une énergie que vous ne consacrez pas à la mise en scène. Si vous êtes un écrivain par exemple, vous ne vous occupez que de vous. Mais moi, je tenais à cette ambition collective.

Vous dites que vous n’avez pas encore tourné votre film idéal. Quel est-il ? Je suis toujours un cinéaste prometteur et je suis impatient vis-à-vis de moi-même. Car je n’ai pas encore tenu mes promesses. Ce film idéal, déjà, je dois l’écrire. Je veille à mettre le nom des écrivains dans le titre de mes films car un jour, j’aimerais bien pouvoir mettre mon propre nom à côté du titre. Je dois donc commencer par écrire ce film en partant de zéro. Ensuite, ce doit être un film qui éclaire la vie et l’expérience humaine. Le spectateur doit sortir de ce film en se disant « Il m’a aidé à comprendre un peu mieux ce que nous fichons sur cette terre. » Ce film doit aussi être distrayant même pour des spectateurs soûls. Enfin, ce film doit répondre à la question « Comment fonctionne l’univers ? » Si un film ne peut pas faire cela, il ne remplit pas les promesses du cinéma. C’est le rôle de l’art : procurer des émotions et interroger les grandes questions existentielles. Je ne sais pas si je suis capable de réaliser un tel film, mais je sais que je dois essayer.

Concrètement, travaillez-vous à cet ambitieux projet ? J’y travaille depuis une douzaine d’années. Mais par bribes. Chaque fois que j’ai deux semaines de liberté, je m’y attelle. Il y a environ un an, j’ai rassemblé tous les morceaux épars de ce que j’avais écrit et je les ai lus. J’étais effondré car ce n’était qu’un ensemble de fragments sans unité, je n’avais que des critiques à faire. J’étais comme le gars qui quitte son agence publicitaire pour écrire un roman et qui, finalement, est incapable d’en pondre la moindre ligne. Je pense que je suis un bon scénariste, un bon réalisateur mais peut-être pas assez bon pour un projet d’un tel niveau et d’une telle ambition. Puis, en réfléchissant, je me suis dit que Tolstoï s’y est repris à dix fois pour écrire Guerre et paix. Donc je recommencerai. Pour écrire cette histoire, je dois apprendre encore, je dois mieux maîtriser le sujet que je veux traiter. J’ai un tas de bouquins à lire, je vais prendre des notes toute cette lecture va me demander au moins une année.

Quels sont ces livres, quel est votre sujet ? Tout tourne autour de l’histoire des systèmes politiques, de la façon dont les hommes ont bâti l’organisation dans laquelle ils vivent. Je m’intéresse particulièrement à la république de Rome. Les Romains avaient repris l’idée grecque de la démocratie et l’avaient mise en pratique en fondant la république. Les Grecs et les Romains ont ainsi posé les fondations de toute notre civilisation occidentale. J’ai beaucoup étudié ces cent ans de la république de Rome, depuis 120 av. J.-C. Tiberius et Caius Gracchus, en passant par Marius, Scylla, jusqu’à César et l’Empire romain. Mon histoire est basée sur le fait que l’Amérique contemporaine est une version contemporaine de la Rome antique. Si on veut comprendre l’avenir de notre civilisation, il faut étudier soigneusement le passé. J’ai donc décidé de dévorer des livres sur cette période de l’histoire. Puis je me suis dit que je devais étudier à fond la période de la Révolution américaine parce que l’histoire se répète. Mais pour bien comprendre la Révolution américaine, il faut aussi étudier la Révolution française ! Et si on veut comprendre César, il faut aussi connaître Vercingétorix. Alors le puits de la connaissance est sans fond !…Mais à un moment donné, j’en aurai fini de mes recherches. Je suis comme un nuage qui absorbe jour après jour de l’humidité, jusqu’au jour où je serai tellement chargé de vapeur d’eau que je vais pleuvoir. Je suis donc de nouveau optimiste. Je lis un livre à peu près tous les trois jours, pas seulement sur la Rome antique, mais aussi sur le New York contemporain où mon histoire a lieu. Avez-vous entendu parler de Robert Moses ? C’est un Américain de ce siècle qui avait la puissance d’un empereur romain. C’est lui qui a construit le système de freeways de l’agglomération new-yorkaise. C’était un dictateur ! Il était intouchable, au-dessus de l’autorité politique. A côté de lui, Donald Trump est un clown. Moses était sans doute l’homme le plus puissant d’Amérique pendant cinquante ans. Tellement puissant que le public ne le connaissait pas et ça, c’est la vraie puissance ! Il était à l’échelle de types comme César. Voilà ce que je lis. Vous voyez, je ne sais pas ce qu’il adviendra de ce projet, mais j’y travaille.

Est-ce le même projet que celui que vous appeliez, il y a quelques années, Megalopolis ? Je l’appelais aussi « journal secret », mais c’est le même projet. C’était en effet un journal et je consignais mes pensées sur ce que j’apprends, pense, aime, sur les thèmes qui préoccupent l’être humain que je suis. Je l’ai aussi appelé Megalopolis car je trouvais que c’était un cadre idoine et je pensais pouvoir travailler avec cette métaphore d’une ville géante, le symbole de la civilisation et elle existe, c’est New York, le centre du monde. Ça pourrait être Paris ou Londres. Le temps m’intéresse aussi beaucoup dans mon histoire. Le temps est en effet cette chose très retorse qui sépare les êtres humains de l’univers. Nous ne comprenons pas vraiment le temps, ce que j’appelle l’ultra-maintenant, l’ultra-passé, l’ultra-futur. Ça m’intrigue parce que nous vivons dans cet espace qui n’est pas vraiment compatible avec l’univers réel. Si vous connaissez un peu la relativité et la théorie d’Einstein sur la gravité…la gravité n’est rien, la gravité est juste cet accident dans le continuum de l’espace-temps. Comment voulez-vous expliquer ça à ces Américains soi-disant arrogants qui dirigent des multinationales de cinéma par exemple ? Ils ne savent rien de tout ça. Ils sont comme des gosses de 5 ans dans un jardin d’enfants qui disent « C’est à moi ! C’est à moi ! » Ils ne sont pas arrogants, mais ignorants. Et qu’est-ce qui peut les toucher, qu’est-ce qui peut leur apprendre quelque chose ? L’art. C’est même la raison d’être de l’art. Les choses vont changer. Je crois qu’il est très important que les poètes et les artistes prennent part à la gestion de la chose publique et dirigent les pays aux côtés des politiques. Il faut réinventer la démocratie et le pouvoir afin de ne pas les laisser entre les seules mains des juristes et des politiques. Il faut que participent aux gouvernements des philosophes, des artistes, des poètes, des gens simples, des gens qui veulent comprendre, car nous sommes les sentinelles de l’humanité. Il est de notre devoir de laisser à nos enfants quelque chose d’intéressant. Pourquoi ne pas leur donner le meilleur ? Les parents des enfants israéliens et palestiniens réalisent-ils qu’en perpétuant cette effusion de sang, ils sacrifient une génération de plus ? Ces gamins ont de l’intelligence et du talent, ils devraient tout d’abord être heureux, tomber amoureux, se régaler, profiter, pouvoir observer les traditions de leur culture, mais aussi contribuer à cette extraordinaire culture du monde. Nos dirigeants ne savent pas, ne comprennent pas, ils ne devraient pas être au pouvoir, du moins pas seuls et ils devraient partager ce pouvoir avec des gens qui sentent vraiment ce qui est en train de se passer. Et dans ce processus, les films ont un rôle important à jouer parce qu’ils peuvent toucher tout le monde.

Mais si ce projet est votre grand œuvre à venir, qu’en est-il des grands films que vous avez réalisés jusqu’à présent comme Le Parrain, Apocalypse now, Coup de cœur ? Ce ne serait que des brouillons sans intérêt ? Des exercices d’apprentissage, qui m’ont appris le métier de cinéaste. Je voulais me servir de L’Idéaliste pour apprendre et perfectionner la direction d’acteur. Pour mon grand projet, je veux avoir des performances géniales, des acteurs immenses. Je veux mélanger des personnages de la Rome antique avec des personnages du New York actuel, je veux que le New York moderne évoque un peu la Rome antique. Ce qui se passe aujourd’hui en Amérique s’est déjà passé à Rome. L’Amérique n’est pas une république, c’est un empire ! Et, de plus en plus, un empire fasciste. Mutation que Rome a connue avec César. Au cœur des deux systèmes, vous avez l’argent, l’appât du gain, le désir fou d’enrichissement permanent. J’espère que ce thème va m’aider à comprendre certaines choses comme, par exemple, la contradiction entre l’art et le commerce que nous vivons chaque jour dans notre monde moderne, ou encore les hommes et les femmes, les riches et les pauvres. La deuxième chose que j’aimerais mieux comprendre est la suivante…Nous avons du talent, nous avons la capacité de régler les grands problèmes du monde, alors pourquoi ne le faisons-nous pas ? Parce qu’il y a tous ceux qui ne veulent rien changer car ils sont riches, puissants et tirent tous les avantages du système. Je viens de lire un livre du philosophe arabe du XIIIème siècle, Ibn Khaldoun, c’est splendide, limpide. Je pensais que les Etats-Unis seraient plus intelligents que les Romains car nous avons ce splendide héritage de l’histoire dont nous pouvons tant apprendre, comme moi j’ai appris de Ibn Khaldoun. Moi, j’ai le sentiment que nous sommes à un moment, c’est celui du changement de millénaire où nous pouvons faire progresser notre civilisation d’un pas supplémentaire. Et le cinéma a le pouvoir d’indiquer la direction. Si le cinéma est capable de filmer des stations orbitales ou le naufrage du Titanic, il doit aussi être capable de montrer un monde qui tente de résoudre les grands problèmes. Et si le grand public voit ces images utopiques, peut-être que les puissances qui entravent le progrès humain et social voudront bien s’atteler à la tâche.

Vous croyez fermement au cinéma comme outil pédagogique, comme moyen de changer le monde ? Bien sûr ! C’est le plus puissant outil possible, c’est prométhéen. Il a le pouvoir de nous montrer des visions qui peuvent nous aider. Si on le voit, on peut croire à un monde qui éduque ses enfants, qui éradique la haine et les conflits, etc. J’aime parler de ce grand projet car si jamais je ne suis pas capable de le mener à bien, d’autres le feront peut-être. C’est ce genre de films que devrait produire le cinéma. Ça m’attriste profondément de voir qu’on ne produit encore et encore que des films Coca-Cola. J’ai une promesse que je m’efforce de tenir, mais le cinéma aussi ! Et il est loin de l’avoir tenue.

Quand vous affirmez que les Etats-Unis deviennent un pays de plus en plus fasciste, que cela signifie-t-il exactement ? Quand on parle de fascisme, les gens pensent immédiatement aux nazis, qui étaient des voyous et des brutes. Or, les Américains ne sont pas des brutes et des tyrans, ils sont civilisés. Ils restent d’éternels naïfs qui ont besoin, selon moi, d’être éclairés sur les vrais enjeux de l’humanité. Je pense que l’Amérique devient une sorte d’empire capitaliste fasciste car les Américains croient que le business, l’accumulation de richesses et le contrôle des sources de richesse, c’est l’objectif ultime. L’Amérique est convaincue que sa raison d’être est le développement commercial et financier illimité. Et abuser de son autorité pour atteindre cet objectif est l’attitude d’un empire commercial fasciste. Les Européens comprennent les Américains de travers, ils les considèrent comme des brutes arrogantes. Mais les Américains ne sont pas des gens arrogants, ils sont ignorants ! Même ceux qui contrôlent le business ne savent pas. Il faudrait leur expliquer ce qu’est le but de la civilisation qu’en tout cas, ce n’est pas de devenir toujours plus riche.

Vous parlez des Américains comme si vous ne l’étiez pas vous-même, comme si vous étiez en dehors. Tous les Américains sont un peu en dehors. Leur pays, leur empire est un collage d’intérêts, de traditions, de nationalités et de gens différents : c’est ce qui fait sa grandeur. Moi, je suis un Italo-Américain. Depuis que j’ai 4 ans, ma mère me dit que j’ai la chance de vivre dans le plus formidable pays du monde. Même à 58 ans, je le crois encore. Mon père me disait « Mais tu es italien, et les Italiens, c’est aussi Puccini, Verdi, les beaux-arts, les pizzas, les pâtes et le vin ! » j’étais donc aussi très fier d’être italien. Mais de cœur, on était américains parce que l’Amérique était juste et bonne. Mais ce qu’ils ne m’ont pas dit, c’est que l’Amérique était, depuis son origine, hypocrite.

Il y a une vingtaine d’années, vous pronostiquiez des bouleversements dans l’industrie du cinéma américain avec l’électronique, les ordinateurs, les images de synthèse, etc. Comment voyez-vous la situation aujourd’hui ? Tout ce que je prévoyais est devenu réalité. Lorsque j’annonçais une révolution numérique, les gens me prenaient pour un fou. Aujourd’hui, tout cela ne m’intéresse plus parce que ça s’est concrétisé, que nous disposons de tous ces outils et je m’en sers, tout le monde s’en sert. Mais je peux vous faire d’autres prédictions sur la société, encore plus extravagantes au point qu’on se demanderait ce que j’ai fumé ! Et mes prédictions se réaliseraient. J’ai toujours dit, même à mon fameux discours de la cérémonie des Oscars il y a une vingtaine d’années, qu’à l’origine de ces miracles qui nous permettront de tout faire il existera toujours une donnée essentielle : le talent humain. Vous pouvez peut-être avoir un acteur virtuel sur l’écran, mais il y aura toujours un acteur en chair et en os derrière pour le diriger. C’est comme pour la musique électronique, il y a toujours un être humain derrière.

Vous ne craignez donc pas que l’humain soit poussé sur la touche par la machine ? L’être humain, c’est la technologie. Les gens ne comprennent pas que la technologie n’est pas quelque chose qui nous est étranger. La technologie est à l’homme ce que la feuille est à l’arbre ou ce que la toile est à l’araignée. Il est naturel et correct que nous nous en servions parce que le destin de l’être humain est, fondamentalement, de vivre dans un monde immatériel. Ce que nous appelons « réalité » n’est pas la réalité. C’est la réalité que nous occupons parce que nous avons des dimensions humaines. Nous avons besoin d’une chaise pour nous asseoir car nous avons besoin de limites pour fonctionner. Le monde physique n’est jamais ce qu’on pense. Le destin du genre humain est d’apprendre la physique. On peut déjà transmettre des informations plus rapidement que la vitesse de la lumière. On peut tout à fait imaginer qu’un jour des objets pourront être envoyés de l’autre côté de la planète instantanément mais ça, c’est encore trop fou ! La révolution de l’information est en marche. Et elle est sans fin. En d’autres mots, au final, la race humaine existera en harmonie avec la vérité de la physique, de telle sorte que dans l’ensemble, plus personne ne travaillera. Parce qu’il ne sera plus nécessaire de travailler ! Nous existerons dans un monde où chacun aura ce qu’il lui faut parce qu’on aura percé les mystères de la physique. Que feront alors les humains ? Les humains feront des arts, du sport, se cultiveront, partageront leur savoir. Apprendre deviendra l’activité la plus importante, avec les arts. Les humains organiseront des fêtes, des festivals et des réjouissances !

Vous y croyez ? J’y crois. Faisons l’hypothèse que, dans un futur lointain, il en sera ainsi. Cela signifie qu’aujourd’hui il faut déjà faire comprendre aux gens que c’est ce qui se prépare, que la propriété privée et la richesse n’ont plus d’importance, que l’homme le plus riche du monde n’aura plus le moindre pouvoir sur vous, car vous disposerez de toute façon de nourriture, d’un toit, de quoi vous vêtir. Ensuite, ce sera au tour de l’énergie de bénéficier de ces développements technologiques. L’énergie ne doit pas obligatoirement coûter de l’argent. Les gens qui tirent aujourd’hui profit du pétrole vont devenir fou en s’écriant « Mais si mon pétrole ne vaut rien, mon action Esso ne vaut rien, je ne vaux rien ! » Il faut dire aux gens « Vous aurez toujours beaucoup de valeur, mais vous ne jouirez plus d’un privilège grâce à un vol commis par votre grand-père il y a un siècle ! Si vous voulez un privilège, alors écrivez un beau livre, peignez un beau tableau ou tournez un beau film ! » Si mon idée absurde s’avère exacte, ce n’est pas pour autant que nous verrons tout ça de notre vivant. Mais il faut se préparer à l’idée selon laquelle la richesse et la propriété n’ont pas de valeur en soi. On sait en tout cas déjà la chose suivante, si je possède 1 000 dollars et que je vous en donne la moitié, il ne m’en restera plus que 500 mais en revanche, si je possède du savoir ou de l’information et que je vous en donne, nous en aurons tous les deux ! Personne n’en aura perdu. Même chose pour les sentiments, si je vous donne de l’affection, nous en aurons tous les deux ! La propriété ou la richesse, c’est l’âge de pierre. Cela ne compte plus. Voilà la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c’est que quantité de gens paniquent. Je connais par exemple les enfants de la famille du milliardaire Getty, des gens adorables et intelligents, mais qui vivent dans un monde où d’autres leur portent leurs valises et leur servent à manger, des gens qui ne veulent surtout pas perdre ce qu’ils ont. Des millions de gens de par le monde n’existent que par leur domination sur d’autres êtres humains et ces gens-là freinent le progrès parce qu’ils ont peur. Il faut apprendre aux Américains la bonne nouvelle…On entre, sur les cinq prochains siècles, dans une nouvelle ère de l’humanité ! Sans oublier la nécessité de porter attention à des problèmes comme la surpopulation qui pourrait tout remettre en cause. J’ai la preuve des prédictions que j’avance. Un jour, je conduisais ma voiture et comme j’avais plein d’idées en tête, j’aurais bien aimé avoir mon petit magnéto pour les enregistrer et les transcrire noir sur blanc le lendemain. J’ai fait la chose suivante, j’ai sorti un magnéto imaginaire, j’ai vérifié les piles, je l’ai testé et j’ai commencé à dicter…« Aujourd’hui, le 3 mars, voilà les idées. Premièrement, faire ceci ; deuxièmement faire cela », et ainsi de suite pendant une heure. Puis je suis allé me coucher. Le lendemain, je suis allé à mon bureau en me disant « Oh, comme j’aimerais me souvenir… » Alors j’ai recommencé mon petit jeu, j’ai sorti le magnéto imaginaire, j’ai rembobiné, j’ai vérifié l’état des piles, et j’ai transcrit ! Certes, je ne sais pas si j’avais toutes mes idées, mais j’en avais beaucoup ! Je pense que les téléphones portables n’existent que pour nous habituer à l’idée qu’il est possible d’appeler quelqu’un au Japon n’importe quand, de n’importe où. Car un jour, nous n’aurons plus besoin de téléphone ! Cette technologie nous apprend d’abord que c’est possible, ensuite que nous, êtres humains, possédons probablement déjà cette aptitude de se parler à distance on est bien capable de régler son horloge interne pour se réveiller à une heure déterminée. Ce sont des signes de ce que j’appelle la bonne nouvelle et nous allons dans la bonne direction ! Mais je parle trop, passons à un autre sujet…Je redoute de trop parler, car quand j’ai dit ce que je pensais de l’électronique et du cinéma par exemple, les gens se sont moqués de moi. Et ce que je suis en train de vous dire est encore plus fou. Mais je le crois.

Revenons à votre grand œuvre, à votre projet de film personnel. Qu’allez-vous faire pour le mener à bien ? J’ai quelques idées. Je me suis dit « Quels sont les éléments essentiels du cinéma ? » L’écriture et le jeu des comédiens. Warner Brothers, par exemple, est un empire maléfique qui possède tout, mais qu’est-ce que j’ai, moi, et qu’eux n’ont pas ? Je sais écrire, je sais faire jouer des acteurs. Donc je vais aider l’écriture en créant un magazine, Zoetrope All Story, pour que les écrivains et les scénaristes puissent s’exprimer. Cela me permet aussi de savoir qui sont les écrivains. Cette connaissance me donne du pouvoir. Mon magazine est le magazine littéraire qui a la diffusion la plus importante aux Etats-Unis, après un an d’existence seulement 40 000 exemplaires ! Et ça peut être un révélateur ou un tremplin extraordinairement puissant pour les auteurs. Idem pour les acteurs. Ils aiment jouer, j’essaie donc de les aider et, cette fois, en m’y prenant différemment qu’avec mes studios Zoetrope. J’ai quelque chose de Cassandre, une intuition me dit ce qui va se passer. En revanche, je n’ai jamais su comment faire pour qu’on me croie ! On ne m’a jamais cru ! Après mon discours aux Oscars, j’aurais pu racheter Microsoft ! Je me demande comment je pourrais mieux utiliser mes instincts. Mon entreprise, qui s’appelle toujours Zoetrope, marche bien maintenant, je suis sérieux, je tiens bien les comptes. Je recommence donc, mais cette fois en connaissant mes faiblesses, avec plus de doigté et plus de modestie. Je ne crois pas qu’on ait besoin de tonnes d’argent, un peu suffit, mais il faut de l’imagination. Il faut utiliser les ressources que les dirigeants, les multinationales de cinéma par exemple, n’ont pas ne voient pas, ne maîtrisent pas. Tout ce qu’ils ont, c’est de l’argent. Les idées sont plus importantes. Et avec les ordinateurs, nous pouvons faire des choses impensables il y a peu. Enfin bref… Je ne sais pas, je m’amuse avec ce genre de pensées, mais je ne prends plus tout ça trop au sérieux.