Le western c’était à la télé et en noir et blanc avec des bons Cow-boys blancs, des méchants indiens, symbolisés par John Wayne symbole d’une Amérique blanche triomphante…Lorsque je découvre pour ma première sortie au cinéma du quartier et seul à 13 ans un Dimanche après-midi le film Il était une fois dans l’Ouest, un autre monde s’ouvre à moi qui me fait comprendre que tout est possible et que rien n’arrêtera le cinéma pour montrer le Monde sous toutes ses formes, cultures, différences. JP

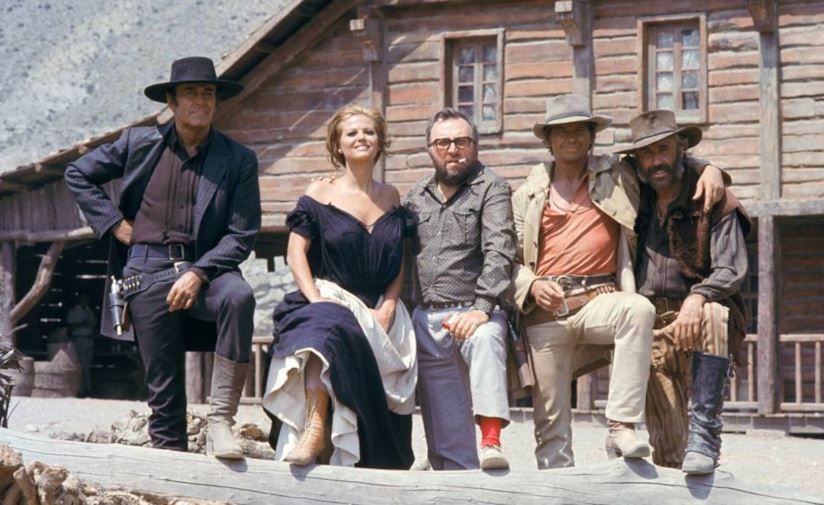

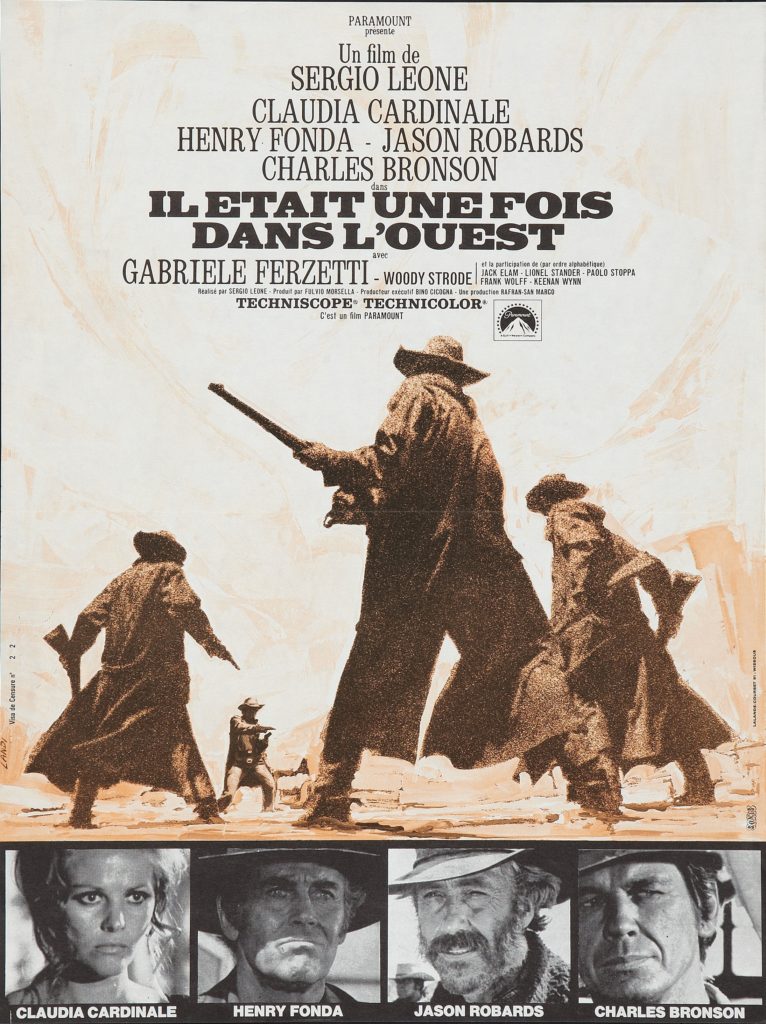

Né le 3 janvier 1929 à Rome où il est mort le 30 avril 1989. Réalisateur et scénariste italien. Figure majeure du western « spaghetti » il réalise une trilogie des westerns considérés comme des classiques du cinéma, révélateur de Clint Eastwood et du compositeur Ennio Morricone. Il est également célèbre pour sa trilogie » Il était une fois… » Plusieurs réalisateurs importants reconnaissent l’influence qu’il a eue sur leur travail ou l’admiration qu’ils lui portent, au premier rang desquels Quentin Tarantino. Après la trilogie de ses 3 premiers westerns, Sergio Leone veut adapter The Hoods de Harry Grey qui deviendra « Il était une fois en Amérique »…Mais les producteurs veulent tous que Leone fasse un western. En 1968, il tourne « Il était une fois dans l’Ouest »…La fin d’une grande époque de la conquête de l’Ouest. Le train arrive au bout de l’Ouest, amène la civilisation et le modernisme avec lui et met fin à la conquête. Le film annonce, comme chez Peckinpah, que l’Ouest est mort. Le film est tourné en 14 semaines en Italie, en Espagne et à Monument Valley, aux États-Unis. Le film devait être lié à la trilogie précédente par la première scène. Les trois cow-boys qui accueillent Charles Bronson à sa sortie du train devaient être Clint Eastwood, Lee Van Cleef et Eli Wallach, héros du film « Le Bon, la Brute et le Truand »...Mais Eastwood, ne souhaitait pas mourir dès la première scène du film. Le film entame une nouvelle trilogie, celle des Il était une fois…Distribution XXL avec Claudia Cardinale, Charles Bronson, Henry Fonda, Jason Robards et Gabriele Ferzetti. Le scénario est signé par Leone, Sergio Donati et deux futurs grands, Dario Argento et Bernardo Bertolucci. Ce film, le premier volet de la trilogie Il était une fois…permet à Leone de revisiter le mythe de l’Ouest américain et, au nom d’un plus grand souci de réalisme, de lui rendre une vérité altérée par les conventions du cinéma américain. Leone s’est toujours étonné, entre autres reproches qu’il adressait aux westerns classiques, qu’on ne montre pas, par exemple, la réalité de l’impact d’une balle qui faisait un trou énorme dans le corps de la victime. Ou encore qu’on atténue la violence extrême de cette époque qui voyait pourtant un tueur exhiber les oreilles coupées de ses ennemis pour imposer le respect. C’est cependant dans un cercle final, l’arène de la vie, que Leone réunit et enferme ses personnages essentiels et exprime le moment de vérité du film qui se conclut, de façon la plus classique, par le duel inhérent à tout western. Ils sont par ailleurs magnifiés par une mise en scène savante et toujours spectaculaire illustrée d’un accompagnement musical ou sonore expressif. On peut notamment évoquer le début du film, devenu mythique, avec les trois tueurs qui attendent le train et ses gros plans sur des regards, les craquements de doigts, la mouche, les gouttes d’eau tombant sur le chapeau, la roue grinçante de l’éolienne. Si l’on excepte les quelques mots prononcés par le chef de gare dans la première minute du film (mais qui n’obtiennent pas de réponse), les premières paroles ne sont échangées que onze minutes après le début du film, ce qui en fait une des plus longues scènes de silence du cinéma. Cette séquence constitue aussi le plus long générique de l’histoire du cinéma.

Le film multiplie les savants cadrages et installe dans l’espace les personnages d’une façon souvent saisissante, fréquentes plongées ou contre-plongées, caméra placée sous un angle insolite allongeant, par exemple, les silhouettes ou remplissant l’écran d’yeux présentés en très gros plans. Les combats sont filmés en deux temps comme autant de ballets avec une lente montée de l’attente qui accroît la tension avant que l’exaspération des nerfs n’explose dans les coups de feu. Les scènes d’intérieur sont filmées à Cinecittà mais aussi plus surprenant la scène de la pendaison du frère aîné de l’homme à l’harmonica…L’arche a été reconstruite, des toiles peintes ont servi de fond au studio et la terre rouge ocre, achetée aux indiens Navajos et importée en Italie, a été répandue sur le sol, apportant ainsi la touche finale de réalisme recherchée pour cette scène capitale. Dans ce film, Claudia Cardinale et Paolo Stoppa font la plus « longue » randonnée de buggy de l’histoire du cinéma. Elle commence, en effet, en Espagne, passe par Monument Valley dans l’Utah et se termine à la ferme des Mac Bain en Espagne.

Anachronisme…A la préparation du mariage, la fille de McBain chante quelques lignes de Danny Boy, dont les paroles ne datent que de 1910…Le conducteur qui emmène Claudia Cardinale à la ferme cite Charles E. Stenton, La Fayette nous voilà de 1917…À l’arrivée de Jill, le cadran de l’horloge de la gare est montré à deux reprises, dans un plan il est neuf, dans un autre il est abîmé…Toujours dans la même scène, Jill, accompagnée de deux porteurs de bagages, passe devant la gare, et ces deux derniers s’installent avec les bagages sur un banc le long du mur. Après un gros plan sur le visage de Jill, on retrouve les porteurs accroupis sur le bord du quai et non pas assis sur le banc….Avec Jill ils refont le même chemin jusqu’au bâtiment de la gare dans lequel elle entre pour parler au chef de gare et son adjoint. Harmonica rencontre Jill dans le ranch McBain, il a une estafilade à la pommette gauche. Le lendemain sa pommette est intacte…Dans la scène de la pendaison, Franck met un harmonica écrasé sur la tranche dans la bouche d’Harmonica. Dans les plans suivants le même harmonica est intact, pour apparaître de nouveau écrasé (par les dents qui le serrent) au moment où Harmonica tombe à terre…Sur la scène d’ouverture, Harmonica abat les trois hommes de Franck, il est fraîchement rasé. Quand il rencontre Cheyenne seulement quelques heures plus tard, il porte une moustache de plusieurs jours.

Ennio Morricone…Sa musique est jouée sur le tournage afin de mieux imprégner les acteurs. La B/O longtemps en tête des hit-parades. Les quatre thèmes principaux sont joués à l’apparition d’un personnage du film. L’harmonica désaccordé pour Bronson, une séquence grinçante à base de cordes s’étendant à tout un orchestre pour Frank, une phrase très séquencée pour Cheyenne. Pour Jill, une séquence de ragtime, ou une mélodie romantique, avec des voix angéliques. L’accompagnement musical, accentue les effets, de sorte que la théâtralisation de l’image et la musique très expressive font penser à un grand opéra baroque. La musique et l’image procèdent se nourrissent l’une de l’autre. Il suffit d’évoquer la terrible séquence des deux frères, l’aîné juché sur les épaules de son cadet jouant de l’harmonica, dont toute la force provient précisément de cette alliance intime entre ce qui est montré au travers d’une image te et ce qui est entendu dans une partition musicale allant crescendo.

Sergio Leone…A réalisé 7 films en 20 ans, révolutionné le western, mis en valeur la musique de film, mélangé un travail artistique sans oublier de plaire au plus grand nombre mais jamais récompensé. Le cinéma de Leone est facilement identifiable par sa musique, par le format de pellicule utilisé, le Techni scope, la grande profondeur de champ par des focales courtes, les travellings arrière d’un détail au plan d’ensemble, les gros plans extrêmes dans les scènes finales des duels, souvent sur les seuls yeux d’un personnage, en alternance avec de grandes vues d’ensemble. La dilatation du temps par la durée du récit supérieure à celle de l’histoire est un trait marquant du style moderne de Leone…De nombreuses scènes d’observation longues, tendues et sans dialogue entre duellistes, une violence hyperbolique des effets dramatiques, l’amplification des détails réalistes et la raréfaction des éléments de l’espace et des individus autour du personnage central. On peut souligner le souci donné aux détails par la minutie du costume, expressionnisme des gestes d’ailleurs raréfiés autour d’affrontement très brutaux dans des espaces désertiques. Parmi les influences que l’on accorde à Leone, John Ford est l’évidence de par le genre western dont ils furent les maîtres...Je suis un pessimiste. Les personnages de Ford, quand ils ouvrent une fenêtre, scrutent toujours à la fin cet horizon plein d’espérance…Les miens au contraire, quand ils ouvrent la fenêtre, ont toujours peur de recevoir une balle entre les deux yeux…

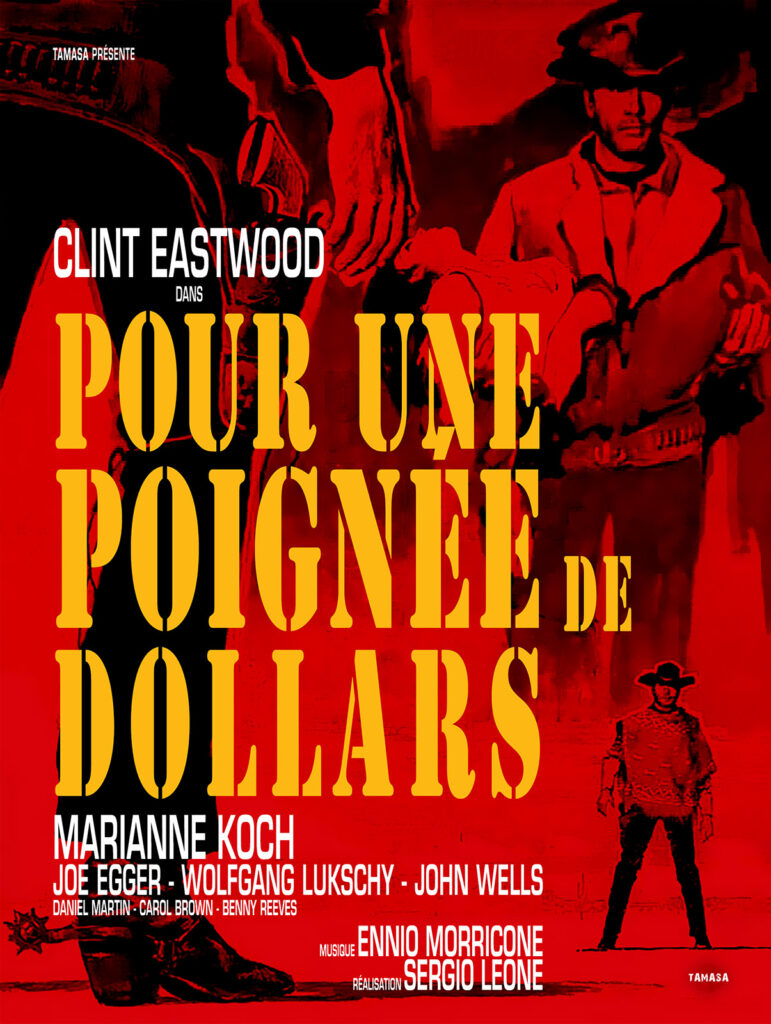

Cliquez sur chaque affiche pour en savoir plus

Le look d’Henry Fonda… par Olivier Pallaruelo

Classique absolu du western, Il était une fois dans l’Ouest montrait pour la première fois Henry Fonda sous les traits d’un méchant sadique d’anthologie. Et l’acteur avait une idée de départ bien à lui pour créer son personnage…Une fabuleuse ouverture silencieuse de 14 min, une histoire de vengeance portée par un casting à l’unisson, culminant dans un duel final entré au panthéon du cinéma, une bande originale signée Ennio Morricone dans toutes les mémoires. Le public de l’époque fut d’autant plus choqué dès la scène d’ouverture qu’il découvrait, médusé, que celui qui venait de massacrer toute une famille avec ses acolytes n’était autre qu’Henry Fonda. Lui, l’incarnation vivante d’une Amérique libérale le Tom Joad des Raisins de la colère c’était lui ici l’un des plus grands bad guys de l’histoire du cinéma. Leone lui avait envoyé, en 1963, le script de Pour une poignée de dollars…Son agent ne le lui montra même pas ! Cinq ans plus tard, j’ai monté un vieux projet que j’avais mûri depuis très longtemps comme spectateur. Cette fois j’ai envoyé le scénario d’Il était une fois dans l’Ouest directement à Henry. Après l’avoir lu, Hank n’a pas répondu, ni oui ni non. Il a demandé à voir mes films précédents; et un matin tôt, il s’est mis à visionner sans interruption…Pour une poignée de dollars, Et pour quelques dollars de plus, Le Bon, la Brute et le Truand. Quand il est sorti, l’après-midi était bien avancée…Où est le contrat ? a été la première chose qu’il a dite racontait Leone. L’affaire était donc entendue. Fonda acceptait de jouer un méchant. Et il avait une idée bien à lui pour composer son personnage, qu’il voyait comme un archétype des méchants de westerns fordiens…

J’avais plusieurs mois pour me préparer, et j’ai réfléchi à la façon dont je pourrai interpréter le rôle. Je suis allé voir un optométriste de la Valley pour me faire faire des lentilles de contacts noires. Je trouvais que mes yeux bleus ne convenaient pas au personnage. Je me suis laissé pousser la moustache, style John Booth, l’assassin de Lincoln. J’essayais vraiment de me donner l’air méchant. Mais quand je suis arrivé à Rome, Sergio s’est écrié d’un air horrifié « Enlevez-moi ça ! » Il tenait à mes yeux bleus, à mon visage. Rappelez-vous la première scène. La caméra pivote très lentement jusqu’à ce que l’on reconnaisse le tueur. Sergio Leone voulait que le public retienne son souffle « Seigneur, c’est Henry Fonda ! » C’était très amusant, j’ai adoré chaque seconde de ce tournage ». Effet de sidération garanti.

50 ans après un chef d’œuvre intact ! par Léo Moser

Premier film de la trilogie des Il était une fois… et chef d’œuvre intemporel de Sergio Leone, Il était une fois dans l’Ouest n’a pas toujours joui d’une telle réputation. Retour sur l’itinéraire de l’œuvre maîtresse du western-spaghetti. Une gare de fortune au milieu du désert. Sous un soleil de plomb, trois hommes vêtus de cache-poussières attendent patiemment l’arrivée d’un train. Avant que celui-ci n’entre en gare, la caméra s’attarde longuement sur leurs gueules patibulaires, les regards torves qu’ils s’adressent d’un air entendu, et l’expression insondable que dissimulent leurs traits impavides. Cette interminable attente, Sergio Leone en saisit toute la dramaturgie figée, et transforme une longue stase mutique, la séquence excède les dix minutes en un ballet formel et sonore hypnotique. Du vrombissement d’une mouche piégée dans le canon d’un colt, aux gouttes d’eau perlant sur la calotte d’un chapeau, chaque détail infime prend une dimension opératique, le tout rythmé par le sifflement lancinant d’une éolienne grinçante. Et lorsqu’au gré d’une contre-plongée virtuose, le train finit par arriver en gare, c’est d’abord l’air plaintif d’un harmonica qui annonce l’entrée en scène d’un quatrième personnage, tout de blanc vêtu, venu en découdre avec les trois autres. S’ensuivent un échange lapidaire, un face-à-face au zénith, et la mise à feu des charges patiemment disposées dans une fusillade éclair. La poudre a parlé, les trois hommes sont tués, le quatrième blessé. La caméra s’attarde alors, dans un léger travelling arrière, sur l’éolienne et son grincement métronomique, seul son rompant un silence de mort.

Si une séquence devait contenir à elle-seule tout le cinéma de Sergio Leone, ce serait certainement la longue ouverture, devenue mythique, d’Il était une fois dans l’Ouest, chef d’œuvre holistique du cinéma Leonien, et point culminant du western-spaghetti. Pourtant, cette appellation culinaire d’un genre cinématographique qu’il a, sinon créé, du moins porté à son pinacle, Sergio Leone la rejeta farouchement…Ce terme de ‘western-spaghetti’ est l’un des trucs les plus cons que j’ai jamais entendus de ma vie. Si l’on peut comprendre sa défiance face à cette désignation bouffonne, qui doit son origine à un sarcasme du cinéma américain dissimulant péniblement sa pointe de jalousie, elle a depuis été entérinée, et reste instinctivement associée au cinéma de Leone. Le western méditerranéen, qui connaît un âge d’or flamboyant en Italie entre 1964 et 1973, avec pas moins de 400 westerns réalisés, n’est au final rien d’autre que la réappropriation par des cinéastes européens d’un genre mythique du cinéma américain, alors en perte de vitesse dans ses terres natales. Mais les codes, la grammaire et les intentions du western-spaghetti seront le fait de Leone, chef d’orchestre génial d’un genre qui aura dynamité le cinéma classique hollywoodien et redistribué les but des années 1960, le western connaît son déclin aux Etats-Unis, où il était un genre roi, et devient, en dépit de quelques derniers succès comme Les Sept Mercenaires, le symbole passéiste d’une Amérique en transformation, qui délaisse les salles de cinéma avec la démocratisation de la télévision, et rêve de changements sociaux. C’es en Europe, et particulièrement dans les studios romains de Cinecittà, et dans les terres asséchées de la Sierra Nevada espagnole, que le genre connaît un second souffle. Après un premier péplum Le Colosse de Rhodes en 1961, le jeune Sergio Leone, fils d’un père cinéaste et d’une mère actrice, signe entre 1964 et 1966 la trilogie du dollar…Pour une poignée de dollars, Pour quelques dollars de plus, Le Bon, la Brute et le Truand, qui deviendra la pierre angulaire du western à l’italienne. C’est dépouillé de son manichéisme proverbial, et de sa parabole hagiographique, que renaît le western chez nos voisins transalpins. Il n’est plus question de glorifier les valeurs fondatrices de la nation américaine, largement mythifiées par les cinéastes hollywoodiens classiques, mais de rendre compte de l’âpreté d’une période charnière de l’histoire des Etats-Unis. Les vilains sont encore plus vilains, et les bons plus vraiment bons. Un monde où règnent l’individualisme et l’anomie, où l’ordre est réglé par la poudre, et où la loi en vigueur est celle du plus fort. Cette réactualisation des fondements du western va de pair avec une réactualisation de sa grammaire visuelle, dont Sergio Leone sera le grand instigateur. Tous les codes narratifs, dramaturgiques et stylistiques du western classique sont accentués jusqu’à les porter à l’incandescence. Le motif du duel, la figure de l’homme mystérieux qui arrive en ville, les cadrages exagérés, la dilatation du temps poussé à son point de rupture deviennent les notions fondatrices du langage cinématographique Leonien. Un surlignage formel et une mise en scène baroque qui vaudront aux films de Leone d’être taxés de parodies ingrates et accusés de surplomber avec ironie le western classique en en exacerbant ou détournant les codes, mais dont le vocabulaire virtuose finira par infuser en profondeur le cinéma américain, notamment avec l’émergence du Nouvel Hollywood et sa vague de westerns dits « crépusculaires » Sa trilogie du dollar connaît un grand succès populaire, notamment en Europe et particulièrement en France, où chaque film dépasse les 4 millions d’entrées, Le Bon, la Brute et le Truand allant jusqu’à cumuler 6,3 millions de tickets écoulés à sa sortie française, hissant Clint Eastwood au rang de star mondial. Si bien que lorsque Leone, après avoir conclu sa trilogie, veut adapter le roman The Hoods de Harry Grey (qui deviendrait plus tard Il était une fois en Amérique), ses producteurs l’incitent à réaliser un autre western. C’est ainsi que naît Il était une fois dans l’Ouest, œuvre maîtresse du western selon Leone, et film-somme condensant toutes ses obsessions.

Il y a fort à parier que le public, qui a réservé un accueil tonitruant au film à sa sortie en 1969 avec plus de 14 millions d’entrées en France, ait lui-même participé à l’image de parodiste qui a longtemps collé à Leone, prenant son plaisir dans une sorte de second degré, de vision ironique du western. Pourtant, cinquante ans plus tard, et le temps faisant son effet, Il était une fois dans l’Ouest fait moins figure d’objet parodique que de grand film classique, le plus imposant et personnel de son auteur avec Il était une fois en Amérique. Passée l’ouverture magistrale citée en introduction, le film s’empoussière dans une fable noire et corrosive sur un Ouest américain à la croisée des époques, où l’industrialisation galopante des territoires sauvages charrie son lot d’intérêts brumeux et de règlements de comptes sanglants. Leone fait de la lutte d’intérêts pour l’appropriation des terres que traverse la construction du chemin de fer, une odyssée baroque et poisseuse sur la folie des hommes, leur moralité chancelante l’avidité mortifère qui guide leurs actes. La conquête de l’Ouest comme le sanctuaire inviolable des valeurs fondatrices de l’Amérique en prend pour son grade, et Leone oppose à la sauvegarde d’un mythe entretenu par plus d’un demi-siècle de cinéma américain, son goût pour le sacrilège. Le cinéaste substitue au traditionnel « cow-boyscout » initié par John Wayne, la figure du vieux roublard mystérieux, légende poussiéreuse d’un mythe contrefait. Toute la galerie de personnages du film répond à des archétypes identifiés du genre, que Leone détourne en laborantin fou, les disséquant pour mieux les déconstruire. Outre Charles Bronson dans le rôle de l’homme à l’harmonica, vagabond taiseux en quête d’une vengeance dont on découvrira tardivement le motif, Claudia Cardinale, comme toujours fabuleuse, hérite du rôle d’une ancienne prostituée, récente veuve qui découvre la rugosité du Far West, seule personnage féminin et lumineux au sein d’un monde d’hommes et souvent épouvantables, où l’ombre règne sans partage. Henry Fonda, jusqu’alors cantonné aux rôles de héros valeureux, se voit confier la partition à contre-emploi d’un tueur impavide et glaçant, embauché par le patron du chemin de fer pour éliminer tous les obstacles susceptibles d’en enrayer la construction. Co-écrit par Sergio Leone, Sergio Donati, mais aussi Dario Argento et Bernardo Bertolucci, alors à l’aube de leurs carrières de cinéastes, Il était une fois dans l’Ouest mêle à son naturalisme cru par la reconstitution fidèle de l’Ouest américain et la restitution sans fard de sa violence, un symbolisme jamais balourd, qui confère au film une dimension furieusement opératique. La formidable partition d’Ennio Morricone, qui restera longtemps en tête des hit-parades, surligne autant qu’elle motive les envolées formalistes de Leone, chaque thème accompagnant un personnage différent, leur multiple variation épousant leurs états d’âme successifs. D’Ennio Morricone, ancien camarade de classe du cinéaste, presque aussi, si ce n’est plus célèbre que lui, Sergio Leone disait qu’il n’était pas son musicien, mais son scénariste. L’accompagnement musical, dont les thèmes étaient joués sur le plateau pour mieux imprégner les acteurs, participe à la théâtralisation du film qui l’apparente parfois à un grand opéra baroque.

Quand on l’interrogea sur la réappropriation par un Italien du mythe, par essence américain, du western, Sergio Leone, qui avait fait ses armes sur des péplums, déclara…« Agamemnon, Ajax ou Hector sont les archétypes des cow-boys d’hier, égocentriques, indépendants, héroïques, fripouilles, et tout ça en grand, à des dimensions mythiques ». Cette dimension mythique que revêt la conquête de l’Ouest dans les films de Ford ou de Hawks n’a en rien déserté le western-spaghetti selon Leone, mais a vu sa mythologie se déplacer à la faveur d’une relecture assombrie, plus aiguisée et résolument baroque de l’histoire américaine. Et si Il était une fois dans l’Ouest a connu un triomphe en Europe, il en va autrement aux Etats-Unis, où il reçut un accueil mitigé. La faute en partie, dit-on, au refus du public américain de voir Henry Fonda dans un rôle de tueur d’enfant. Mais ce rejet doit certainement aussi tenir au dépouillement symbolique par un cinéaste étranger d’un genre historiquement réservé au cinéma américain. Depuis maintenant plusieurs décennies, Sergio Leone est largement reconsidéré par la critique et les cinéastes, qui l’ont finalement adoubé comme l’un des cinéastes les plus importants de son temps, et le réalisateur de chefs d’œuvre intemporels, dont le dernier, Il était une fois en Amérique qui clôture la trilogie des Il était une fois… est souvent considéré comme l’un des plus grands films de l’histoire du cinéma. En témoigne la sortie ce mercredi d’Il était une fois…à Hollywood de Quentin Tarantino, cinéaste acclamé et adorateur revendiqué de Sergio Leone, qui n’a eu de cesse de rendre hommage à son cinéma, jusqu’à titrer son dernier film en référence à ses films. La boucle est bouclée ?

BON A SAVOIR…

Sorti sur les écrans en 1969, Il était une fois dans l’Ouest a été un immense succès en Italie et dans toute l’Europe, mais c’est en France que le film de Sergio Leone a eu le plus d’impact. À la première place du box-office de cette année-là et de la décennie, il a été vu par près de 15 millions de spectateurs. C’est le troisième plus grand succès de l’histoire du cinéma en France, derrière Titanic et La Grande Vadrouille.

La bande originale du film a été écrite et dirigée comme à l’accoutumée par Ennio Morricone, complice habituel de Sergio Leone. Jouée sur le plateau pendant le tournage, cette partition légendaire a obtenu un succès discographique de la même ampleur que le film qu’elle accompagnait, demeurant classée dans les hit-parades français pendant plus de trois ans.

Le générique le plus long de l’histoire du cinéma, avec plus de quatorze minutes.

L’arrivée de Michael J. Fox dans la gare de Hill Valley en 1885 est filmée de la même façon, de l’aveu de Robert Zemeckis, que l’arrivée Claudia Cardinale à la gare dans Il était une fois dans l’Ouest. John Landis, réalisateur notamment des Blues Brothers, a été cascadeur pour Il était une fois dans l’ouest.

Sergio Leone avait demandé aux trois vedettes de son précédent western, Le Bon, la brute et le truand, à savoir Clint Eastwood, Eli Wallach et Lee Van Cleef, d’être les tueurs qui attendent « l’homme à l’harmonica » à la gare au début de son film. Seul Clint Eastwood, qui devait pourtant sa célébrité à Leone, refusa. Il viendra rendre un hommage appuyé au cinéaste italien qui l’avait révélé à travers une visite-surprise sur le tournage d’Il était une fois en Amérique.

Les deux filles de Sergio Leone, Raffaella et Francesca, font une apparition non créditée lors d’une scène à la gare de Flagstone. Ce sont elles qui donnent leur nom à la nouvelle société de leur père, Rafran, dont Il était une fois dans l’Ouest est la première production.

HISTOIRE D’UNE TRILOGIE + TROIS…

1964-Pour une poignée de dollars…

Un cowboy solitaire arrive paisiblement dans la petite ville de San Miguel au Mexique, tout près de la frontière avec les Etats-Unis. Dans cette bourgade quasi fantomatique, où les habitants terrorisés semblent se terrer chez eux, s’affrontent deux clans rivaux dirigés par deux familles, les Baxter et les Rojo. Depuis longtemps, ces derniers s’entretuent pour prendre le contrôle de la ville afin de mener tranquillement leurs opérations criminelles. Mis au parfum par le tenancier du bar, l’étranger entend profiter de la situation. En se mettant successivement au service d’une famille contre une autre, cet as de la gâchette compte engranger les dollars tout en faisant en sorte que les deux clans se neutralisent. Cependant, en jouant sur les deux tableaux à la fois, et suite à une petite faiblesse pour une femme jouet et victime du cruel Ramon Rojo, le cowboy se met rapidement en danger alors qu’il pensait contrôler la situation. Les événements lui échappent et s’accélèrent contre son gré, mais son intelligence, son sang-froid et son incroyable dextérité restent ses meilleurs atouts pour parvenir à ses fins…

Néanmoins, il convient rapidement de casser le cliché qui voudrait que le western classique américain, en fait soit un modèle de vertu, un outil de propagande moraliste et ultraconservatrice qui se contenterait de glorifier les valeurs de l’Ouest et de n’en montrer surtout que les aspects les plus positifs, héroïques et rassembleurs. Cette vision naïve, qui subsiste encore de nos jours, est fausse car caricaturale et généralisatrice. Déjà au sein des œuvres appartenant au classicisme westernien, qu’elles soient signées par des grands cinéastes ou des réalisateurs spécialistes des séries B au savoir-faire certain, les nuances sont très grandes et les évolutions manifestes. Chez des maîtres comme Raoul Walsh, Delmer Daves, Anthony Mann, Howard Hawks, Henry Hathaway, John Sturges, Budd Boetticher, Michael Curtiz, Henry King, King Vidor ou André De Toth, la grossièreté, la dépravation et la subversion ne sont certes pas des notions premières mais leurs films présentent une grande variété d’inspirations, de tonalités et de conflits moraux et politiques qui leur permettent d’échapper facilement aux reproches faciles qui leur sont adressés telles que la simplicité, l’ingénuité ou la manipulation de l’Histoire à des fins de propagande. Le cinéma du plus illustre et consacré des maîtres du western, soit John Ford, est une histoire du genre à lui tout seul grâce à une évolution de sa forme et de ses enjeux, de l’époque du muet jusqu’aux années 60, affichant même une sorte de désenchantement progressif et de plus en plus sombre à partir de La Prisonnière du désert jusqu’aux Cheyennes. Enfin, le western rugueux, « moins propre sur lui », contestataire, virulent dans sa remise en cause des idéaux établis, plus audacieux dans le traitement de la violence s’affirmait dans le cinéma américain via des films réalisés par des francs-tireurs tels que William Wellman, Nicholas Ray, Samuel Fuller ou encore Robert Aldrich. Opposer alors systématiquement le western hollywoodien au western transalpin en parant le second de toutes les vertus quant à sa vision moderne et ultra réaliste mène ainsi rapidement à une impasse intellectuelle. Mais il est un fait que l’Ouest sauvage tel qu’il devait exister n’a que très rarement été montré au cinéma et que Sergio Leone propose une approche totalement décalée, déconstruisant peu à peu les codes du western tout en montrant avec un pessimisme ravageur l’envers du décor, comme une scène de théâtre où la vérité se fait jour dans un dénuement triste et morbide. Et il fallait un homme amoureux et connaisseur du cinéma américain car Leone adorait John Ford pour pousser à bout cette logique et s’y épanouir sur un plan artistique. Sergio Leone est avant tout un Italien, et l’on s’aperçoit vite que ses westerns témoignent d’un esprit nourri à l’opéra, à la commedia dell’arte et à l’architecture. Pour être précis, le western européen n’est pas né en Italie mais en Allemagne au début des années 60, avec des œuvres adaptées de l’écrivain Karl May mettant principalement en scène le personnage de l’Apache Winnetou et signées du réalisateur Harald Reinl. Mais cette approche du genre avec des films d’aventures plutôt classiques et baignant dans des sentiments naïfs n’était évidemment pas ce qui intéressait Leone. Ce dernier a une vision radicale et presque schizophrène, qui conjugue approche documentaire et théâtralisation extrême, tout en étant empreint de mysticisme. Le personnage d’ange purificateur et exterminateur qu’il introduit le cavalier blanc du générique qui devient un soleil brûlant, soleil qui justement sera la dernière vision en plan subjectif de Ramon Rojo avant de mourir lors du duel final sera le révélateur puis le punisseur d’un microcosme dégénérescent avec ses deux clans rivaux qui font de ce petit bout de Mexique un enfer sur Terre. Cet aspect fantastique est d’ailleurs renforcé par l’adresse démesurée du cavalier en matière d’arme à feu, par son invincibilité invincibilité apparente puisqu’elle est due à un stratagème qui lui permet de résister aux balles, à la grande stupéfaction de ses ennemis et par sa capacité de guérison hors du commun après avoir été violemment passé à tabac. On le comprend aisément, c’est le jeu avec les stéréotypes du western qui intéresse Leone, autant attaché à un réalisme quant aux décors, aux costumes, aux accessoires et bien sûr aux basses motivations de ses personnages, qu’à une forme de reconstruction mythologique d’un univers où les enjeux se réduisent à une chanson de gestes. C’est pourquoi la grande simplicité du scénario ne pénalise pas vraiment le film lorsqu’il s’agit de fabriquer de nouvelles icônes au moyen d’une expression purement visuelle. Car à la base, le cinéaste part d’un canevas rebattu dans l’histoire du western, à savoir l’itinéraire d’un héros charismatique et mystérieux qui débarque dans une ville suintant la peur, infestée de truands dirigés par des potentats locaux, et qui fait le ménage en se débarrassant de ces derniers un par un. Du reste, il faut bien voir que sur ce schéma cent fois utilisé, Sergio Leone parvient à tirer un ensemble tout à fait cohérent…à partir d’une production italo-germano-espagnole tournée à Almeria en en Espagne, les paysages filmés ne font absolument pas mexicain mais la maestria du réalisateur fait que l’on s’en moque, qui adapte un film japonais avec des personnages américains et mexicains à la psychologie limitée.

Pour mieux comprendre avant de le voir ou revoir…

Sur l’écran large un générique animé aux couleurs rouge et noir, avec en ombres chinoises des cavaliers lancés dans une course poursuite. Comme accompagnement sonore, un type de musique détournant un code musical westernien à base de sifflement qui porte la mélodie, à laquelle sont associés des coups de feu qui font partie intégrante de la bande-son. Puis des cow-boys se font descendre les uns après les autres. Des onomatopées commentent les tirs, des chœurs prennent le relais. Des duels s’enchaînent, des hommes tombent les bras en croix, de plus en plus nombreux, avant que n’apparaisse le dernier carton du générique, celui portant le nom du réalisateur qui disparaît au son d’un coup de feu. S’ensuit une chevauchée d’un cavalier solitaire dont la couleur passe du noir au blanc et dont la forme devient un soleil sur lequel la caméra zoome une sorte de fondu au blanc avant un cut brutal sur le film live. La première séquence débute avec le cavalier au poncho filmé de dos qui avance tranquillement sur sa monture vers l’entrée d’un petit village. L’homme s’arrête à un puits et se sert à boire…Il relève sa tête et son visage apparaît, souligné au son par deux petites virgules musicales qui révèlent autant le mystère que l’ironie conférés à ce personnage. En trois minutes, le concept est clairement présenté. Le spectateur a une certaine idée de ce qu’il va voir, même si en 1964 il ne se doute absolument pas qu’il est témoin d’une révolution cinématographique. Avec cette introduction, Sergio Leone donne l’impression de ne pas prendre le genre au sérieux…Le générique de son film pose les bases d’un spectacle violent et répétitif pris au premier degré, reposant essentiellement sur de l’action pure, celle propre au western, à savoir des duels et des crimes ensanglantant le Far West, que les enfants et les adolescents miment et pastichent ensuite sur un mode plus ludique dans les rues et les cours d’école. Le film que nous nous apprêtons à visionner tient peut-être autant du dessin animé, un peu trash, bien sûr que du pamphlet sardonique. Autant dire que la sortie de Pour une poignée de dollars fut accueillie avec un minimum de circonspection et un maximum de haine par les amateurs du western classique, comme par la critique intellectuelle qui tira à boulets rouges sur un film tenu alors pour un sommet de bêtise et de vulgarité. En revanche, cette nouvelle approche du genre sut rapidement conquérir les spectateurs qui prirent un plaisir immense devant ce jeu de massacre. En règle générale, on fait peu de cas du soutien du public face au désaveu critique quand il s’agit de mettre à l’honneur un film, d’en expliciter ses valeurs intrinsèques, d’en définir les vertus, bref de le considérer comme une œuvre cinématographique de haute tenue. L’inverse est plus commun, c’est plutôt les critiques qui ont pour rôle de défendre les qualités d’un film qui n’a pas su trouver son public, d’empêcher ce dernier de tomber dans l’oubli injuste qui fait aussi partie du contrat informel que l’industrie du spectacle passe avec les spectateurs. Dans le cas de Pour une poignée de dollars, le public s’est montré plus visionnaire et peut-être même malgré lui car ce sont les notions de plaisir et de divertissement qui guidèrent en premier son adhésion, car la formulation d’un jugement critique plus approfondi vient bien après, sans oublier le rôle du subconscient qui se délecte, de son côté, de la singularité outrancière du spectacle inédit qui est proposé. Peut-être également que ce nouveau western met en lumière d’une certaine façon nos instincts les plus bas l’égoïsme, la perversion, la veulerie, la cupidité, la cruauté, le voyeurisme et s’en amuse avec une forme de jouissance cathartique et de délectation cynique. Un ton original, déroutant, anticonformiste et moderne qui ne peut susciter que des réactions excessives. Avec Pour une poignée de dollars, le western ne colporte plus aucune valeur positive, il se défroque, s’avilit, il met crûment en relief les comportements brutaux et primaires des pionniers et des profiteurs qui se débattent dans un univers sauvage et hostile au sein duquel ne survivent que les hommes les plus retors, malins et corrompus. La lie de l’espèce humaine pousse sur ces contrées sales et sauvages ; l’établissement progressif de la civilisation doit d’abord passer par un déchaînement de violence sèche et par un rapport de forces qui bannit le rêve et l’innocence du paysage. Pour la plupart des spectateurs, le contraste avec le western classique et les valeurs qu’il véhicule se révèle surprenant et brutal.

Pour une poignée de dollars est un remake souvent très fidèle de Yojimbo d’Akira Kurosawa. Le cinéaste japonais, s’il reconnaissait le talent de Sergio Leone, n’était pas ravi de ce qu’il considérait comme un pur plagiat, et attaqua même les producteurs en justice. Bien lui en a pris d’ailleurs, sur le plan économique, puisqu’il se vit recevoir en compensation les droits d’exploitation du film au Japon. Avec le concours de Duccio Tessari, Sergio Leone écrivit l’adaptation en très peu de temps, une dizaine de jours, conservant la structure de base du script de Yojimbo…un guerrier solitaire, cynique et roué, arrive dans une bourgade où s’affrontent deux clans rivaux et se vend successivement au plus offrant avant de pousser les uns contre les autres à s’autodétruire, puis de combattre un chef de clan cruel dans un affrontement final que le spectateur attend avec impatience. Le cinéaste italien va même plus loin en reprenant des dialogues, des idées de décor et de mise en scène comme les points de vue en plongée du tueur observant son « espace de jeu » du balcon de la taverne. Leone se défendra an arguant que Kurosawa s’inspirait d’un roman de Dashiell Hammett et qu’il voulait rendre hommage au cinéma américain, au western en particulier, ce qui était juste. Retour à la case départ donc avec une production qui opère une boucle USA-Japon-Italie-USA pour aboutir à un film qui explose les codes en vigueur d’un genre dont l’âge d’or au cinéma s’était achevé à la fin des années 50. On comprend alors que Leone n’avait besoin que d’un squelette solide pour arriver à ses fins, à savoir s’adonner à un pur exercice de style dans lequel sa vision noire de l’humanité correspondait à une forme de réalité brutale et sordide propre au vieil Ouest tel qu’il n’avait jamais été véritablement dépeint dans le western classique. Accessoirement, et avec le recul, on pourrait aussi dire que le réalisateur italien avait en quelque sorte inventé le « sampling » cinématographique. Le Far West de Sergio Leone est louche, sale, tourmenté, vicieux, lugubre, souvent répugnant même, c’est un monde dont la violence intrinsèque est poussée à son maximum on y frappe les gens à terre, on y torture, on y tire volontiers dans le dos. Il y a toujours un nœud coulant pendu quelque part pour lyncher un quidam. La violence vire même au sadisme qui est une affaire de médiocres, et ceux-ci sont particulièrement nombreux. Comme le théâtre et la comédie italienne, le cinéma de Leone est un cinéma de gueules souvent cassées qui sont autant de masques dont l’aspect grotesque évoque le danger et l »absurdité propres à leur univers. Les personnages arborant un visage le plus fréquemment avili, ridé, craquelé, édenté de même que les habitations semblent en état de déréliction, balayés par un vent persistant qui soulève la poussière et brouille la frontière entre le Bien et le Mal. Il n’y a d’ailleurs quasiment plus de place pour le Bien vu que le Mal règne partout. Les seuls innocents sont des victimes potentielles qui se terrent dans leurs abris, craignant pour leur vie qui ne tient qu’à un fil. Le seul moyen de communication efficace dans cet univers est la violence, Leone sait qu’elle est tapie notre cerveau primitif et prend un malin plaisir à la faire surgir de façon abrupte et radicale. Et quand il s’agit de désamorcer un trop-plein de cruauté, le recours à l’humour a ceci d’inhabituel qu’il est administré sèchement ou à froid, avec une distanciation sinistre, une ironie morbide. Le manichéisme, même relatif ou nuancé, n’est plus de mise ici. de même qu’une quelconque voie de rédemption. Le héros lui-même n’a plus rien d’un héros au sens classique du terme. Plutôt qu’un homme guidé par des idées nobles ou répondant à un code éthique, Leone nous fait apprécier un être complètement amoral, ambigu, opérant en dehors de la loi commune, en quête uniquement de satisfaction personnelle, détaché de toute responsabilité envers autrui. Ironiquement, c’est justement quand le protagoniste Leonien cède pour une fois à un geste d’humanité, en permettant à une famille d’échapper à une mort certaine, qu’il devra en payer le prix avec une séance de rosserie et de torture dirigée par le fougueux Gian Maria Volonté.

Ce protagoniste mystérieux, au passé et à l’avenir brumeux, c’est justement l’une des plus belles créations du cinéma de genre. Avec Pour une poignée de dollars, Sergio Leone donne naissance à un nouveau style d’antihéros. Personnage laconique et solitaire au regard d’acier, nonchalant mais d’une vitesse d’exécution redoutable quand il s’agit de refroidir ses adversaires, mâchonnant un vieux bout de cigarillo, Apollon ténébreux et mal rasé, Yankee portant un poncho mexicain pour brouiller les cartes, à l’affût de son environnement en observant le monde par-dessous son chapeau qui lui descend presque sur les yeux, mi-cowboy mi-truand, l’Homme Sans Nom voit le jour sous nos yeux éberlués. Il faudrait ici apporter une précision car bien que l’on considère Pour une poignée de dollars comme le premier segment d’une trilogie informelle mettant en scène l’Homme Sans Nom, le personnage de ce film a bien un nom, Joe. L’Homme Sans Nom est en fait une pure création émanant de la promotion américaine des premiers films de Sergio Leone. Il n’était d’ailleurs même pas question de trilogie à l’origine. Cela dit, pour une fois on peut faire bon usage d’un outil promotionnel puisque ce patronyme possède une justification a posteriori au vu des trois premiers westerns du cinéaste qui partagent un grand nombre de points communs et mettent en avant un héros moderne qui deviendra une icône universelle. Son charisme naturel et le fait qu’il soit quasi uniquement entouré de prédateurs cruels et d’êtres humains abominables nous le rendent immédiatement sympathique bien qu’il véhicule un mélange d’humour noir et de mort qui devrait nous rendre méfiants.

En même temps que ce personnage inédit c’est bien sûr Clint Eastwood qui, d’une certaine façon, naît au cinéma. Inconnu en 1964, si ce n’est des spectateurs de la série westernienne à succès Rawhide, Eastwood, âgé de 34 ans à l’époque, a été façonné par Leone pour interpréter à la perfection cet antihéros qui répondait par ailleurs aux aspirations du comédien à incarner un nouveau type de rôle. Impossible d’imaginer aujourd’hui un autre acteur dans la peau de l’Homme Sans Nom et il faut remercier la providence pour le fait que Henry Fonda et James Coburn aient été trop chers, les deux premiers choix de Leone, de même que Charles Bronson très peu attiré par le script n’aient pu endosser le poncho. Le magnétisme naturel d’Eastwood, sa classe incarnée, sa minéralité, son aptitude à exprimer beaucoup en très peu de mots faisaient de lui l’interprète idéal pour transmettre l’état d’esprit qui animait Sergio Leone. Cynisme et pessimisme font bon ménage dans la pensée et la carrière de ce cinéaste qui se définissait comme un « socialiste déçu et un anarchiste modéré ». Envisageons néanmoins l’hypothèse qu’un vrai créateur ne peut afficher son cynisme que dans le seul but de dissimuler un profond romantisme et une mélancolie déchirante. La trilogie des Il était une fois…le démontre sans peine, surtout le bouleversant Il était une fois en Amérique. Dans cette entreprise de démystification de l’Ouest, en terme de mise en scène pure un style formel se met en place il prendra toute son ampleur dans les films suivants même si les figures stylistiques sont déjà présentes ici.

Cinéaste concentré sur les choix visuels, bien plus que sur les échanges dialogués, Sergio Leone use de nombreux silences combinés à une longueur des plans inaccoutumée dans le genre, et surtout à des gros plans sur les visages des personnages filmés au moyen de courtes focales. Un système qui permet de révéler toute la brutalité et l’ignominie des hommes tout en fabriquant de nouveaux archétypes. De même, un usage des très gros plans se systématise pour insister sur les regards qui expriment autant sinon plus que les mots miroirs de l’âme, les yeux transmettent les émotions les plus intimes. Ceux de Clint Eastwood, par leur clarté et leur plissement dû au soleil renseignent sur la sérénité et la résolution du personnage tout en gardant sa part de mystère. Le regard de ses opposants en général peine à cacher leur nervosité ou leur inquiétude. Chez Leone, les visages et les yeux sont chargés de dialoguer. Le cinéaste aime aussi découper ses séquences au moyen de coups d’œil jetés par ses personnages, ce qui permet une circulation des points de vue participant à la tension grandissante de l’instant. Le goût pour les symétries obliques et les longues perspectives à grande profondeur de champ que permet le recours à l’écran large s’exprime aussi lors des duels car ce choix permet surtout un aspect inédit dans le western américain d’avant les années 60 en raison de la censure de filmer dans un même plan le tireur et sa victime qui tombe sous les balles. De même qu’il déshumanise le tireur réduit à une main tenant un pistolet.

ENNIO MORRICONE

Un des éléments majeurs dans le « western spaghetti », c’est la musique. Pour une poignée de dollars marque la naissance d’une collaboration exceptionnelle en terme d’originalité et d’osmose entre Sergio Leone et Ennio Morricone. Le cinéaste savait très précisément ce qu’il désirait en terme de bande originale et c’est d’ailleurs lui qui imposa le sifflement et le compositeur sut parfaitement répondre à ses attentes. Opérant dans son art musical un détournement des codes du western équivalent à celui de Leone à l’image, Morricone travaille à partir de sonorités traditionnelles qu’il pervertit ou pastiche avec génie.

Mélanges de solos de guitare, classique pour les ambiances, électrique pour la mélodie et de cuivres, de harpes et de violons, d’effets sonores variés comme des cris ou des percussions simulant des coups, les différentes compositions sont réorchestrées et dispersées tout au long du film et acquièrent une dimension iconique suivant le schéma de mise en scène de Leone. Un autre caractéristique essentielle de cette piste musicale est l’usage de thèmes et de leitmotivs associés à un personnage ou à un groupe ici les deux familles. Simple mélodie, contrepoint savant ou composition opératique, la musique sait se faire tantôt persifleuse, tantôt stressante ou encore lyrique, et se charge d’apporter l’humanité qui manque cruellement à un univers qui a perdu tout repère moral. Sergio Leone et Ennio Morricone évolueront de concert dans Pour une poignée de dollars leurs arts respectifs s’ébauchent. Il est frappant de voir à quel point leur inspiration se développera rapidement dès leur collaboration suivante, Et pour quelques dollars de plus, pour atteindre une amplitude et une maturité impressionnantes avec le premier chef-d’œuvre de Leone, Le Bon, la brute et le truand. En attendant, et malgré ses limites dramaturgiques et sa simplicité, Pour une poignée dollars n’a rien perdu de son aura de film précurseur en termes de forme, de ton et d’approche sociale. Sans crier gare, Sergio Leone, Clint Eastwood et Ennio Morricone allaient changer le destin du western et surtout orienter celui du cinéma en général puisque leurs influences respectives franchiront progressivement les frontières du genre.

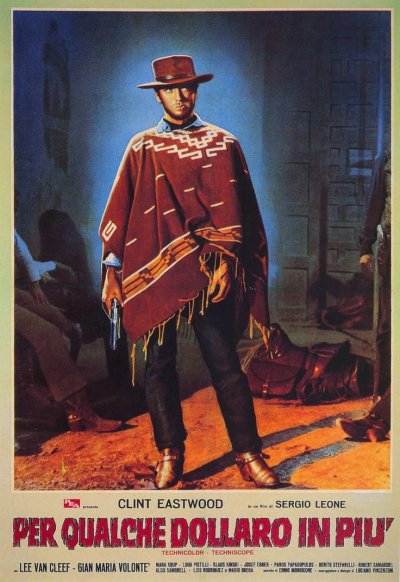

1965-Et pour quelques dollars de plus…

Deux hommes s’associent pour mettre le colt sur El Indio, une brute dont la mise à prix permettrait aux deux hommes de couler des jours heureux. Sergio Leone mélange poussières, cynisme, sang et poudre pour nous offrir un cocktail détonant. Lee Van Cleef obtient le rôle et rejoins Clint Eastwood et Gian Maria Volonté. Le trio est complété par Klaus Kinski. Leone se documente énormément en consultant des livres sur l’Ouest américain et la Guerre de Sécession empruntés à la Bibliothèque du Congrès de Washington.

Sergio Leone persiste et signe.

Un soleil torride baigne une vallée rocailleuse d’Almeria. Un cavalier solitaire se dessine en plein milieu de l’écran. Notre homme, pas plus impressionnant qu’une mouche, semble avalé par l’immensité du paysage. Un bruit sec fait ensuite écho avec une déflagration mortelle qui envoie notre « Lonesome Cowboy » mordre la poussière. Le vide et le calme reprennent possession des lieux, accompagnés par un générique qui sonne comme une épitaphe…Là où la vie n’avait pas de valeurs, la mort avait parfois son prix. Le décor est planté, piquant comme un cactus. Et pour quelques dollars de plus prolonge le plaisir du premier western de Sergio Leone Pour une poignée de dollars, une adaptation du Yojimbo d’Akira Kurosawa, lui-même tiré de La Moisson rouge de Dashiell Hammett. En 1964, le cinéma italien agonisait, aucune banque ne voulait investir dans le secteur. En général, l’industrie produisait quelque 60 films pendant le premier trimestre, mais en ce mois de mars 1964, aucune production n’avait été mise en chantier. Sergio Leone envisagea alors de monter un western, un genre qui jouissait d’un certain succès de ce côté de l’Atlantique, notamment grâce aux Allemands qui en ont inventé la version européenne. Leone, qui entretenait de bons rapports avec plusieurs producteurs espagnols et allemands, se dit qu’il pourrait monter son projet sans trop de soucis. Le réalisateur découvre à cette époque le film de Kurosawa et décide de l’adapter à la sauce spaghetti. Une poignée de lires suffisent à monter le film avec 120 millions, financé par l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie par l’entremise de la Jolly, boîte de production qui avait soutenu Duel au Texas. Malheureusement, si le film caracolait en tête du box-office dans de nombreux pays, Leone n’en retira pourtant pas les bénéfices escomptés. La Jolly informa le cinéaste que suite au procès intenté par Kurosawa pour plagiat, elle ne pourrait pas lui verser son salaire et sa part des bénéfices. Leone se retourna contre la compagnie…Aussitôt, ils se sont arrangés avec un magistrat très complaisant pour vendre tout à une autre société…Ensuite, ils ont vidé leur caisse. Quand j’ai gagné mon procès, il n’y avait plus rien à prendre chez eux. Aujourd’hui, Pour une poignée de dollars est le seul de mes westerns qui ne me rapporte rien. Et en plus, ça m’a coûté beaucoup d’argent. Cette malheureuse expérience poussa le réalisateur romain à monter sa boîte de production.

Vengeance…

Le coup bas de la Jolly reste sur l’estomac de Leone comme un spaghetto trop cuit. Alors qu’il ne prévoyait aucunement de se relancer dans un western, Leone reprit donc sa caméra par pure rancune. Même si le réalisateur italien n’avait pas encore la moindre idée de ce qu’il allait raconter, il savait néanmoins qu’il repartirait à l’aventure en compagnie de Clint Eastwood et de Gian Maria Volonte. Luciano Vincenzoni fut engagé pour donner vie au projet…Je voulais qu’il m’aide à bâtir un autre univers que celui du film précédent. Quelque chose qui diffère sur le plan visuel. Encore plus réaliste. Fidèle au néoréalisme, Leone se documente sur les chasseurs de primes, des vautours en marge de la légalité, des employés de la voirie en Stetson et Winchester qui pallient les déficiences de la justice de l’Ouest. Le Colonel Mortimer est le premier chasseur à entrer en scène. Nous le découvrons à bord d’un train, en pleine lecture de la Bible. L’homme semble sûr de lui. En tirant la sonnette d’alarme, il force le train à s’arrêter dans un trou perdu, Tucamcari. A la gare locale, il examine un « wanted poster », se dirige vers l’hôtel-saloon de la ville, identifie le criminel, le traque et très calmement, l’abat en duel. Autre ville, autre saloon. La populace locale y lève joyeusement le coude. Plusieurs tables de poker égaient les lieux. L’Homme Sans Nom fait son apparition. Si son accoutrement ressemble fil pour fil à celui porté par Clint Eastwood dans Pour une poignée de dollars, Sans Nom n’incarne pourtant plus l’Archange Gabriel. La figure biblique, le mercenaire de Dieu a laissé la place à un chasseur motivé par le seul profit, la plus grande des violences. Un cigare toscan vissé au coin des lèvres, Sans Nom traverse la salle et prend place à l’une des tables de jeu. Il fait face à un joueur et, sans prononcer le moindre mot, l’affronte aux cartes. Un jeu de bataille qui va tourner à l’avantage de Sans Nom. Il descend le truand et empoche la prime pour sa liquidation.

Dans tout western qui se respecte, le réalisateur introduirait alors son héros, un homme droit comme un poteau de télégraphe et dont les idéaux de morale et de justice seraient pris en exemple. Mais les héros Léoniens n’évoluent pas dans ce genre de monde, le western à la John Wayne n’est pas leur univers. Alors, en lieu et place du justicier solitaire, Leone nous offre la trogne d’Indio, une crapule abjecte qui n’hésite pas à massacrer une famille responsable, selon lui, d’un trop long séjour en prison. Sa noirceur d’âme ferait presque passer le Colonel et Sans Nom pour des saints. Cette présentation des personnages, cette trinité, Leone en fera à nouveau usage dans Le Bon, la Brute et le Truand. Bien que les motivations de nos deux chasseurs de primes soient différentes, ils poursuivent tous deux le même objectif, capturer Indio et sa bande, un boulot qui les mettrait à l’abri du besoin pendant longtemps. Le pessimisme, cher à Leone, rassemble également les deux hommes. A l’image du réalisateur, ils ne se font pas énormément d’illusions sur la société dans laquelle ils sèment la mort. Comme le dirait Leone, reste l’amitié, la seule chose qui vaille la peine d’être vécue en ce bas monde. Entre ce Colonel âgé et raffiné et ce jeune professionnel violent va naître un lien particulier. Face à la meute d’Indio, le Colonel convaincra rapidement Sans Nom qu’il est de leur intérêt de s’associer. Le Colonel, plus intelligent que son compagnon de fortune, tire les ficelles de cette entreprise temporaire. Et dans la traque opérée par nos deux gâchettes, les tâches les plus périlleuses incombent à Sans Nom. Ce rapport de forces déséquilibré, Leone le réutilisera comme un gimmick, cette fois-ci à l’avantage de Sans Nom, dans Le Bon, la Brute et le Truand. Si Sans Nom est un professionnel aguerri, le Colonel est lui un technicien…Jusque-là, le Colonel n’avait survécu que grâce à son intelligence. Il jouait sur la distance et la portée limitée de l’arme de ses adversaires. Ce qui lui laissait tout le temps d’ajuster pour faire mouche…Dans le duel final, Clint l’oblige à prouver son professionnalisme au moment de vérité. Il lui donne sa chance, mais il faut qu’il fasse vite car Indio est rapide. Le duel final qui oppose les deux hommes n’est donc pas « bidon », contrairement aux combats précédents, le face-à-face est équilibré. Chacun à sa chance de quitter le désert sur ses deux pieds. C’est d’ailleurs dans cette scène que Leone nous livre sa seule morale. Le duel est théâtralisé et symbolise le cycle de la vie et de la mort, la dernière chance de vivre, le tout rythmé par la musique de la montre d’Indio. On retrouve l’arène dans le dénouement du Bon, la Brute et le Truand et au début d’Il était une fois la révolution. Le duel établit les compétences et révèle les motivations.

Il y a l’amitié mais la famille joue un rôle important dans l’œuvre de Leone. Elle représente son deuxième axe de foi. Comme on pourrait le croire à tort, le Colonel ne court pas après l’argent. Celui-ci est secondaire et ne représente qu’un moyen de survie, pas une fin en soi. Le Colonel mène une quête ultime de venger la mort de sa sœur, en cela son personnage se rapproche de la structure classique du western. Leone utilise le flash-back pour mettre en évidence les motivations du Colonel. Dans cette scène où Clint Eastwood demande à Lee Van Cleef s’il a jamais été jeune, celui-ci sort une montre-carillon similaire à celle qu’utilise Indio et lui répond par l’affirmative. Leone nous plonge au cœur du viol et du meurtre de la sœur. Cette scène est significative à plus d’un titre, car si elle nous en dit long sur le Colonel, nous devinons également que nous ne connaîtrons jamais les mobiles de l’Homme Sans Nom, qui restera une énigme tout au long de l’histoire, un anti-héros. Tout comme dans Pour une poignée de dollars et dans Le Bon, la Brute et le Truand, l’Homme Sans Nom symbolise le romantique désenchanté dans un monde en mutation. Bien que la structure filmique impose le partage des scènes entre trois acteurs principaux, le personnage d’Eastwood crève néanmoins l’écran. Sans Nom est devenu un mythe quasi christique.

Sergio Leone s’implique pleinement dans des œuvres et contrôle le moindre élément…Quand j’écris, je prévois tous les détails et toutes les possibilités de la même manière qu’un voleur prépare on hold-up. L’important pour le réalisateur est de ne jamais trahir la ligne idéologique et réaliste du film. Par souci de réalisme, Leone s’est documenté aussi bien sur les chasseurs de primes que sur les armes à feu en usage à l’époque. Plusieurs modèles ont d’ailleurs été reproduits pour le film. Leone nourrit le film d’une réalité qui repose sur la technique. Le documentaire côtoie le rêve, et l’attaque de la banque en est un bon exemple. Leone jongle avec la caméra. Montage, sons, plans, tout concorde à recréer l’action. Le spectateur compte les pas des gardiens en même temps que les protagonistes. Mais le réalisateur se joue des spectateurs comme de ses héros quand il modifie les codes de l’attaque, Indio s’y prend finalement tout à fait différemment pour arriver à ses fins. Comme les plans de caméra, le danger vient d’où on ne l’attend pas. A travers ses choix esthétiques et thématiques, Leone a contribué à faire avancer les mentalités et les attentes. Si la censure n’a pas attaqué Leone pour l’utilisation de la drogue que consomme Indio, elle n’a par contre pas été tendre avec lui pour le réalisme de son entreprise. Une violence crue qui a permis à d’autres de lui emboîter le pas.

On pense à Stanley Kubrick avec Orange Mécanique et Sam Peckinpah avec La Horde sauvage. Leone avait établi une césure avec les conventions du genre…On ne pouvait pas montrer la violence parce que les héros devaient être positifs. Leone impose sa vision et ses films battent des records de recette….Avec cela, la notoriété vient vite. Et les changements aussi. La censure recule. La mentalité du spectateur n’est plus la même. Et les producteurs acceptent de financer des sujets aussi violents que ceux de Kubrick et de Peckinpah.

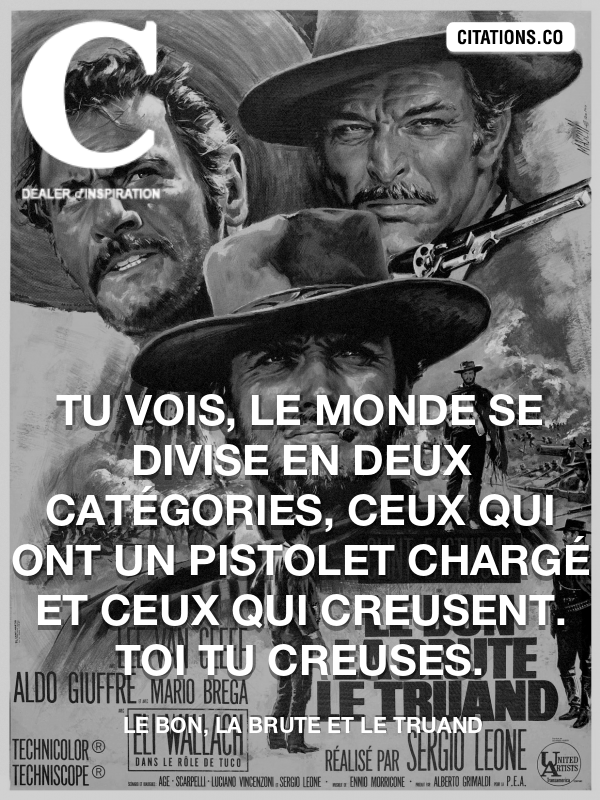

1966-Le Bon, la Brute et le Truand…

En pleine guerre de Sécession, les tribulations de trois aventuriers sans scrupules, un tueur, un chasseur de primes et un pilleur de banque qui se lancent à la recherche d’un trésor enfoui par un soldat sudiste. Rien ne les arrêtera pas même les combats qui font rage autour d’eux. Après maintes péripéties, ils se retrouveront pour un grandiose duel à trois dans le cimetière où se trouve caché le butin.

« Quand je cherche quelqu’un, je le trouve, c’est pour ça qu’on me paie »…« La ville la plus proche est à 110 km, en économisant ton souffle tu y arriveras »… « Quand on tire, on tire, on ne raconte pas sa vie »…« Je vais pouvoir dormir tranquille parce que je sais maintenant que mon pire ennemi veille sur moi »… « Le monde se divise en deux, ceux qui ont un pistolet chargé, ceux qui creusent…et Toi tu creuses »…

Nous pourrions continuer cette litanie de répliques mythiques qu’une grande majorité de fans aurait été capable de restituer à ce western célébrissime de Sergio Léone tellement elles ont fait mouche par leur efficacité et leur simplicité. Tout ou presque ayant déjà été dit sur ce film culte, nous nous arrêterons plus longuement tout au long de ce texte sur des éléments moins connus, tout le côté anecdotique concernant la genèse et le tournage de ce monument.

Messieurs, en matière de crimes, je ne suis qu’un dilettante à côté des présidents, des gouvernements et des hommes qui déclarent les guerres…Monsieur Verdoux. Charlie Chaplin

En 1964, Sergio Léone, sous pseudonyme américain (Bob Robertson), créé le western spaghetti avec une sorte de brouillon de l’ensemble de son œuvre, Pour une poignée de dollars. Lointainement inspiré du Yojimbo de Kurosawa, il contient déjà une grande partie de la thématique Léonienne…Vengeance, soif de richesse, etc. et ce personnage de ‘l’homme sans nom’ interprété par Clint Eastwood. Avec un budget ridicule, ce film rentabilise au centuple la mise initiale par un succès mondial inattendu. Léone peut alors tourner son second film Et pour quelques dollars de plus, beaucoup plus maîtrisé mais encore plus violent, nihiliste et cynique, qui lui vaudra des critiques très agressives un peu partout alors que le public est une nouvelle fois totalement conquis. Grâce au succès de ces deux films, la United Artist lui alloue l’année suivante un budget considérable d’un million de dollars et lui laisse carte blanche pour tourner Le Bon, la brute et le truand comme bon lui semble. En entamant le tournage en Espagne dans le désert d’Almeria, Sergio Léone précise que ce sera son dernier western et souhaite décrire l’imbécillité humaine et la réalité et l’absurdité de la guerre. Désirant insérer pas mal d’humour dans son film, il s’adjoint le concours des deux scénaristes réputés que sont Age et Scarpelli. Mais, malgré leurs noms au générique, Léone ne gardera rien de leur travail et devra tout reprendre et s’isoler pour réécrire tout seul les dialogues.

Il prend alors comme base de départ le western traditionnel américain qu’il vénère et en particulier John Ford. Il s’acharne ensuite à en démolir les codes, à instaurer un véritable jeu de massacre en essayant tout de même de préserver la réalité documentaire et historique…J’étais excité par la possibilité de montrer une guerre tout en jouant contre les stéréotypes du western. Il n’hésite pas à insérer dans ce remarquable divertissement sa vision politique qui ne sera plus jamais absente dans aucuns de ses films suivants. Il compatit envers ces prisonniers maltraités, ces blessés de la guerre, ces hommes qui servent de chair à canons. Au milieu de ce maelström de bouffonnerie et de cynisme ambiant, l’humanité de Léone refait surface à de nombreuses reprises notamment dans la scène ou les prisonniers, la larme à l’œil, jouent de la musique pour couvrir les séances de torture, celle au cours de laquelle Blondin vient donner la dernière cigarette à un mourant…Il a même le culot de nous proposer à mi-parcours une scène totalement inattendue qui jure avec le ton du film, cette scène très émouvante au cours de laquelle Tuco retrouve son frère, devenu prêtre, qui lui apprend la mort de ses parents. Il n’en oublie pas pour autant son humour qui imprègne tout le film, ce qui lui évite de sombrer dans la gratuité et la méchanceté facile et déplaisante. Le meilleur exemple est cette idée de scénario qui montre nos deux aventuriers devenir en quelque sorte des héros pour les soldats alors que ce n’était pas leur intention première…Ils décident et réussissent à faire sauter le pont qui met fin au combat et à la boucherie mais seulement pour que les soldats puissent aller s’égorger ailleurs afin qu’eux même puissent enfin accéder à l’autre rive où se trouve le but de leur recherche !!! Ces ruptures de tons et de rythmes tout au long du film sont des éléments parmi d’autres qui font la richesse du film.

Dés la première image, ce qui frappe immédiatement, ce sont les trognes choisies pour tous les seconds rôles car le casting est assez étonnant et les trois personnages principaux n’ont rien à leur envier. Pour Tuco, Léone choisit Eli Wallach avec qui il s’entendra à merveille au point de lui écrire de nouvelle scène en cours de tournage. C’est d’ailleurs l’acteur qui trouvera l’idée du signe de croix à l’envers. Son interprétation est tout à fait prodigieuse et il élève ici le cabotinage au niveau d’un d’art. Il faut l’avoir vu et entendu jurer, vouloir tuer son acolyte et l’instant d’après se faire tout gentil et attendrissant lorsqu’il apprend que celui-ci connaît un secret qui l’intéresse…Ceux qui me font une entourloupette et qui me laissent la vie sauve, c’est qu’ils n’ont rien compris à Senor Tuco dira lui-même ce vantard, roublard et menteur, première incarnation du personnage picaresque cher à Léone qui aura son pendant dans le personnage interprété par Rod Steiger dans Il était une fois la révolution. Le rôle de Blondin est dévolu à Clint Eastwood, ordure comme les autres mais auquel Léone ajoute une touche d’humanité et d’humour afin que la sympathie lui soit acquise par le public. Tuco le décrit ainsi…Une moitié de cigare planté dans la bouche d’un sale fils de chienne. Il a les cheveux blonds et parle peu. Quant à Sentenza, Léone avait pensé à Charles Bronson dans un premier temps. Lee Van Cleef venant de jouer pour lui un personnage quelque peu ‘romantique’ dans l’opus précédent, l’idée de lui faire interpréter un caractère opposé lui plaisait beaucoup. Il en fera un personnage de salaud intégral, sorte d’incarnation méphistophélique tout de noir vêtu, d’une froideur sans égale. Ce western est donc aussi une sorte de concerto pour ces trois fabuleux acteurs, Morricone leur ayant chacun attribué un instrument et un thème musical.

Il serait injuste de parler d’un film de Léone sans écrire sur son compositeur de génie attitré. Ennio Morricone qui compose la musique avant le film et ce sera le réalisateur à se caler sur la partition tour à tour épique, burlesque, grotesque, émouvante, utilisant toutes les possibilités de l’instrumentation de la guitare sèche à l’harmonica en passant par les voix et le sifflement humain. On peut considérer cette magnifique partition comme le 4ème personnage principal du western. Elle atteint son apogée émotionnelle dans ce qui pourrait être un film dans le film, cette sublime et longue scène finale dans le cimetière, une expérience sensorielle sans commune mesure. Ce ‘triel’ comme l’appelle lui-même Sergio Léone fait partie des scènes d’anthologie du 7ème art et est de nos jours étudié dans de nombreuses écoles de cinéma tant elle touche à la perfection par son utilisation dans un même temps de tous les éléments de la mise en scène. Ce point d’orgue du film est précédé d’un morceau tout aussi génial, le travelling virevoltant autour de l’immense cimetière, se stoppant brusquement sur l’image de la pierre tombale et du visage bêtement stupéfait de Eli Wallach. Il est intéressant de savoir que le cimetière n’existait pas et qu’il a été exclusivement bâti pour le film. 250 soldats ont construit en deux jours ces dix milles tombes. Il devait donner l’impression d’une arène dans laquelle pourrait se dérouler le ‘tournoi’ ayant pour spectateurs ces milliers de morts !!! Comme on peut le constater, Coppola et Kubrick n’ont pas le monopole de la mégalomanie mais il serait tout à fait déplacé de la critiquer tellement le résultat de ces lubies est éblouissant. Léone s’applique dans cette scène à étirer le temps, à jouer sur la musique et à découper sa séquence afin qu’elle soit imparable. Les trois premiers gros plans des acteurs prendront à eux seuls une journée de tournage. La précision du cadrage, la perfection du montage, le lyrisme de la musique font de cette séquence une chorégraphie baroque autant qu’un formidable suspense. Des scènes aussi fortes émotionnellement et esthétiquement, il y en aura encore quelques-unes dans chacun des trois derniers films de Léone, heureusement pour nous. Stylisation extrême des cadrages, des paysages, des attitudes, des caractères, lenteur exagérée et violence concentrée, cynisme et roublardise de personnages seulement mus par l’appât du gain, tels sont les éléments instaurés par Léone et sa trilogie et que les autres westerns spaghettis s’approprieront sans qu’aucun n’arrive ne serait-ce qu’à la cheville de ceux du maître. Le Bon, la brute et le truand fait aujourd’hui le délice des spectateurs du monde entier par ses innombrables et inusables diffusions télévisuelles. Le terme ‘jouissif’ appliqué au cinéma aurait très bien pu être inventé pour ce western tellement il prend ici tout son sens, Léone et les spectateurs s’amusent et se délectent de ce divertissement extrêmement ludique, le plus léger à défaut d’être le plus beau Il était une fois en Amérique des films de l’italien. On ne compte plus aujourd’hui les grands cinéastes qui ont une dette envers Léone, les derniers en date étant à coup sur, les frères Coen et Quentin Tarantino dans leur manière de prendre à contre pied les stéréotypes d’un genre que leur ont légués leurs prédécesseurs tout en leur vouant une grande admiration. Alors qu’il est devenu un film culte depuis plusieurs années, gageons que d’ici quelques décennies, il sera enfin considéré pour ce qu’il mérite d’être par les historiens et critiques de cinéma les plus sérieux, c’est à dire pour un chef d’œuvre total, maîtrisé de bout en bout. Il n’est pas donc pas incompatible de ne pas apprécier le western spaghetti et de s’extasier devant ceux de Léone de même qu’il est possible d’être amoureux du western américain classique et d’adorer dans le même temps le quinté de western Léonien.

Blondin peut partir rassuré vers de nouvelles aventures qui pourraient être celles de Pour une poignée de dollars. En effet, lors de la scène du sudiste agonisant, Clint Eastwood récupère un poncho qui sera celui qu’il aura dans les deux autres films. La boucle est bouclée et ce final nous fait découvrir que ce western pourrait être en fait la préquelle de la trilogie. Léone nous aura manipulé jusqu’à la fin et nous lui en sommes reconnaissant !

Cinquième et dernier western…

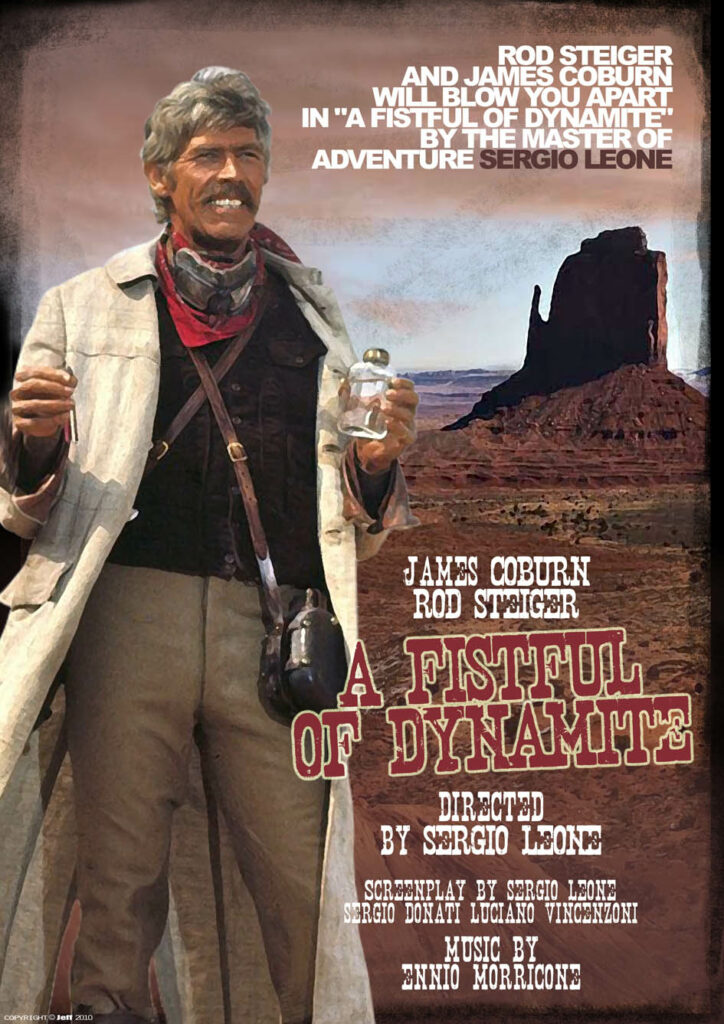

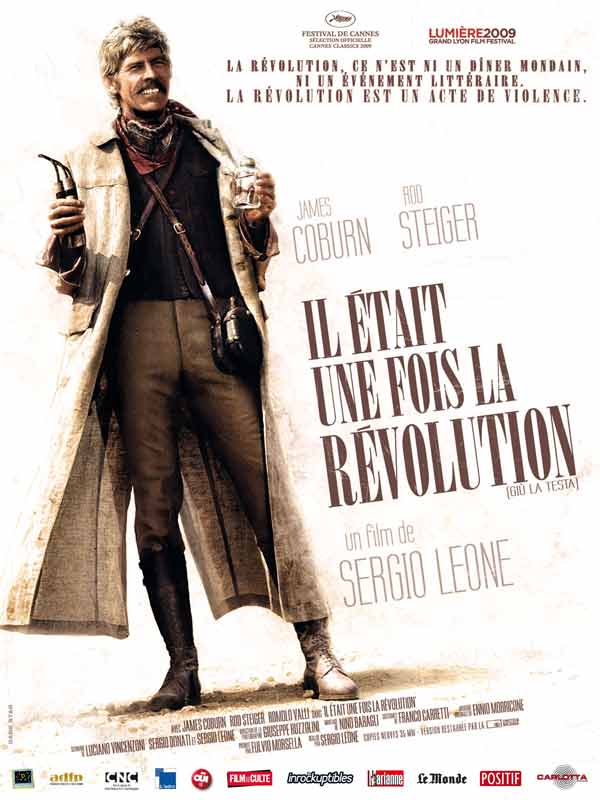

1971-Il était une fois la révolution…

Mexique 1913. Un pilleur de diligences, et un Irlandais, membre de l’IRA en fuite, spécialiste en explosifs, complice idéal pour braquer la banque de Mesa Verde qui se révélera plus riche en prisonniers politiques qu’en lingots d’or. Juan et John plongés au cœur de la révolution mexicaine. La scène où la famille de Juan se fait fusiller dans la grotte de San Isidro est une référence au massacre des Fosses ardéatines, où les troupes d’occupation allemandes massacrèrent 335 personnes le 24 mars 1944 en représailles d’une attaque perpétrée la veille dans le centre ville de Rome par des partisans.

LES LÉGENDES BAISSENT LA TÊTE par Benoît Smith

Voici revenu en salles, avec les vingt minutes dont il avait été amputé à sa sortie américaine en 1972, le film le plus tonitruant de Sergio Leone dans l’intégralité de sa violence iconoclaste et désenchantée, de son lyrisme ambigu et endolori. Les mutilations subies, mais aussi les retitrages d’exploitation tentant de se raccrocher aux précédents succès commerciaux du cinéaste, disent bien à quel point le foisonnement du film a décontenancé producteurs et distributeurs. C’est qu’après avoir solidement installé le «western-spaghetti» et ses bottes crottées dans le paysage cinématographique mondial, en miroir déformant du classicisme hollywoodien, l’Italien adepte du « toujours plus » laissait le genre entre les mains de ses nombreux suiveurs pour faire éclater son exubérance filmique et la rage de sa vision du monde dans des espaces plus vastes encore.

Après le western…En vérité, c’est à peine si le dernier western-spaghetti réalisé par Leone en est encore un, tant il flirte, jusque dans son contexte temporel, avec la disparition totale des repères de ce qu’on connaît comme « la légende de l’Ouest ». Années 1910. Dans un Mexique secoué par la guerre civile, Juan Miranda, sorte de cousin massif du Tuco du Bon, la brute et le truand, mène sa petite vie de bandit de grand chemin avec sa poignée de fils illégitimes, se tenant résolument à l’écart de toute agitation révolutionnaire. Une manifestation de la lutte des classes, en somme, mais mue par un idéal et un esprit communautaire pour le moins limités comme la scène inaugurale le montre urinant sur une colonie de fourmis, juste avant d’attaquer avec sa petite famille une diligence convoyant d’infects bourgeois. Cet antihéros porte paradoxalement les derniers signes des temps révolus et mythifiés de la conquête de l’Ouest, de par sa fonction désormais un peu anachronique et l’emblématique et vénérable revolver Colt .45 qu’il porte.

Alors que le monde autour de lui est passé au pistolet semi-automatique et à la mitrailleuse. Mais son train-train est quelque peu chamboulé par sa rencontre improbable et…explosive avec John Mallory, terroriste irlandais en cavale autant qu’en mission. Tandis que Juan compte utiliser les talents d’artificier de John pour attaquer une imposante banque de la région, il va se retrouver acteur bien malgré lui de la lutte contre l’oppression du pouvoir en place. On ne tourne pas impunément le dos à l’histoire en marche. C’est un peu le sens de la façon dont Leone retourne la mythologie américaine, en l’infectant de l’intérieur, non seulement par les détails qui seront devenus les lieux communs du western-spaghetti…Les antihéros affreux, sales et irrévérencieux, le dévoiement des codes dramaturgiques et visuels devenu lui-même code, mais aussi par une confrontation directe avec un passé réel auparavant lissé et embelli par Hollywood. Et peu importe si cet afflux de rappels des faits se fait dans la confusion, l’approximation et les anachronismes. Leone ne donne pas de leçons d’histoire, il veut empoigner la légende et lui coller rageusement le nez dans les déjections qu’elle avait glissées sous le tapis. Les signes des temps, dans ses films, ne servent aucun didactisme mais sont là pour semer le trouble dans le récit et en renouveler les enjeux. Déjà dans Le Bon, la brute et le truand, le trio prenait par erreur une troupe de soldats de l’Union aux uniformes couverts de poussière pour des sudistes, et mal leur en prenait. C’était alors un gag. Ici, les remous politiques d’Europe et d’Amérique sont sources de méprises multiples et de remises en question individuelles, et le rire, s’il peut se produire, est souvent un rire amer.

Têtes d’enterrement…Le « style Leonien », qui aura laissé une empreinte durable dans le cinéma de genre des années 1970, participe aussi de cette relation tumultueuse nourrie par Leone à l’égard du western hollywoodien, faite de reconnaissance et de rébellion mêlées. Le cinémascope, jusqu’alors garant d’une tradition de cinéma et d’une exposition imparable de l’espace américain, se voit ici soumis à l’agitation du cinéaste et sommé par lui d’embrasser d’autres espaces jusqu’alors peu connus de lui. Le voilà contraint à une extrême mobilité, à des plans-séquences virtuoses balayant des tableaux foisonnants du Mexique en proie au chaos, aux fameux zooms et gros plans sur les visages qu’affectionne tant l’Italien. Dans ces instants de proximité, les personnages se voient réduits à leurs organes les plus expressifs, les yeux et la bouche, cernés qu’ils sont par le cadre verticalement et par l’espace horizontalement, ils sont maintenus en position de trahir leurs pulsions, que leurs attitudes sont impuissantes à masquer. Que le cadre se resserre encore, et le personnage visé est cette fois menacé d’être dépouillé de son humanité, réduit à des manifestations purement pulsionnelles, voire animales.

C’est ce qui se produit notamment dans la diligence du début, avec ces bourgeois dont ne sont plus cadrés que les yeux ou les bouches, tandis qu’ils s’empiffrent, échangent leurs regards méprisants et leurs idées haïssables sous l’œil d’un Juan feignant l’apathie et la soumission à l’humiliation en réunion. C’est un peu ce qu’on constate chez Leone avec la mise à nu des êtres dans le cadre aplati et écrasant s’apparente à un enterrement de leur aura de personnages d’un genre autrefois glorieux, un dépouillement de la chair qui les rend plus beaux que nature et masque leur saleté, leur puanteur et les fluides troubles qui les habitent. Le cinéaste filme des vivants et une légende en décomposition.

Les infortunes de l’histoire…Même lorsqu’il montre des héros, Leone continue de filmer la mort. Lorsque Juan, ayant découvert ses fils massacrés et décide d’aller mitrailler les militaires assassins qui les poursuivent, la caméra ne le suit pas, mais reste sur la marche errante de John contemplant le monceau de cadavres que le spectateur découvre avec lui, tableau rappelant les massacres des nazis, leurs alliés durant la Seconde Guerre mondiale. En arrière-plan sonore, la mitraillette en furie de Juan et les deux violences, crime et vengeance, se superposent, mais l’héroïsme désespéré de Juan vaut, aux yeux de Leone, peu de chose face à l’horreur qui s’est perpétrée ici, ailleurs, en d’autres temps. L’idéalisation n’est guère la bienvenue ici, le lyrisme du cinéaste, soutenu par la partition chorale superbe et aux envolées d’une paradoxale beauté d’Ennio Morricone, n’exprime que violence, douleur et amertume même les flash-backs cotonneux du bonheur passé de John en Irlande n’y échappent pas, avec l’immixtion de sentiments confus et de ferveur politique défaillante. Et que la citation de Mao Zedong celle qui se termine par « La révolution est un acte de violence » qui défile en ouverture du film, en grosses lettres tel un slogan de propagande, ne nous trompe pas, Leone ne retient que la cruelle réalité qu’elle met en évidence, mais quant aux idéologies politiques, elles n’ont droit de sa part qu’au désenchantement, qu’il soit sympathisant de la cause irlandaise ou plus sévère avec le personnage du Dr. Villega.

L’Italien sait sans doute un peu de quoi il parle en matière d’espoirs politiques déçus, son père était socialiste avant que Mussolini prenne la sinistre direction qu’on sait. Son regard aussi violemment critique de l’engagement n’est pas rien dans un film réalisé en 1971, alors que son Italie, l’Europe et le monde sont en proie aux troubles suscités par des espoirs révolutionnaires. Par cette conscience aiguë du monde exprimée par le biais d’un divertissement irrévérencieux, le western-spaghetti en miroir déformant d’un genre hollywoodien menace ici d’être franchement anti-hollywoodien. Il en devient en tout cas le vecteur d’une sensibilité toute personnelle et bien précieuse.

7ème et dernier film, il lui reste 5 ans à vivre…

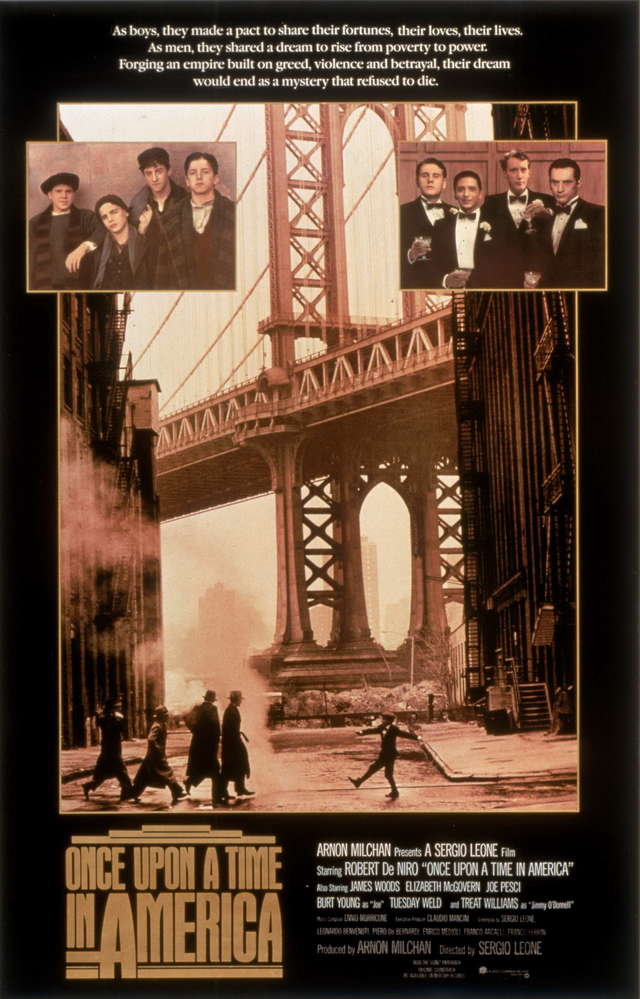

1984-Once Upon a Time in America…Son grand film testament au temps de la prohibition et l’avènement du gangstérisme. La fin d’une époque. Tournage à New York, Montréal, Paris, Venise, Côme et dans les studios de Cinecittà pendant 30 semaines.

Présentation complète ICI .