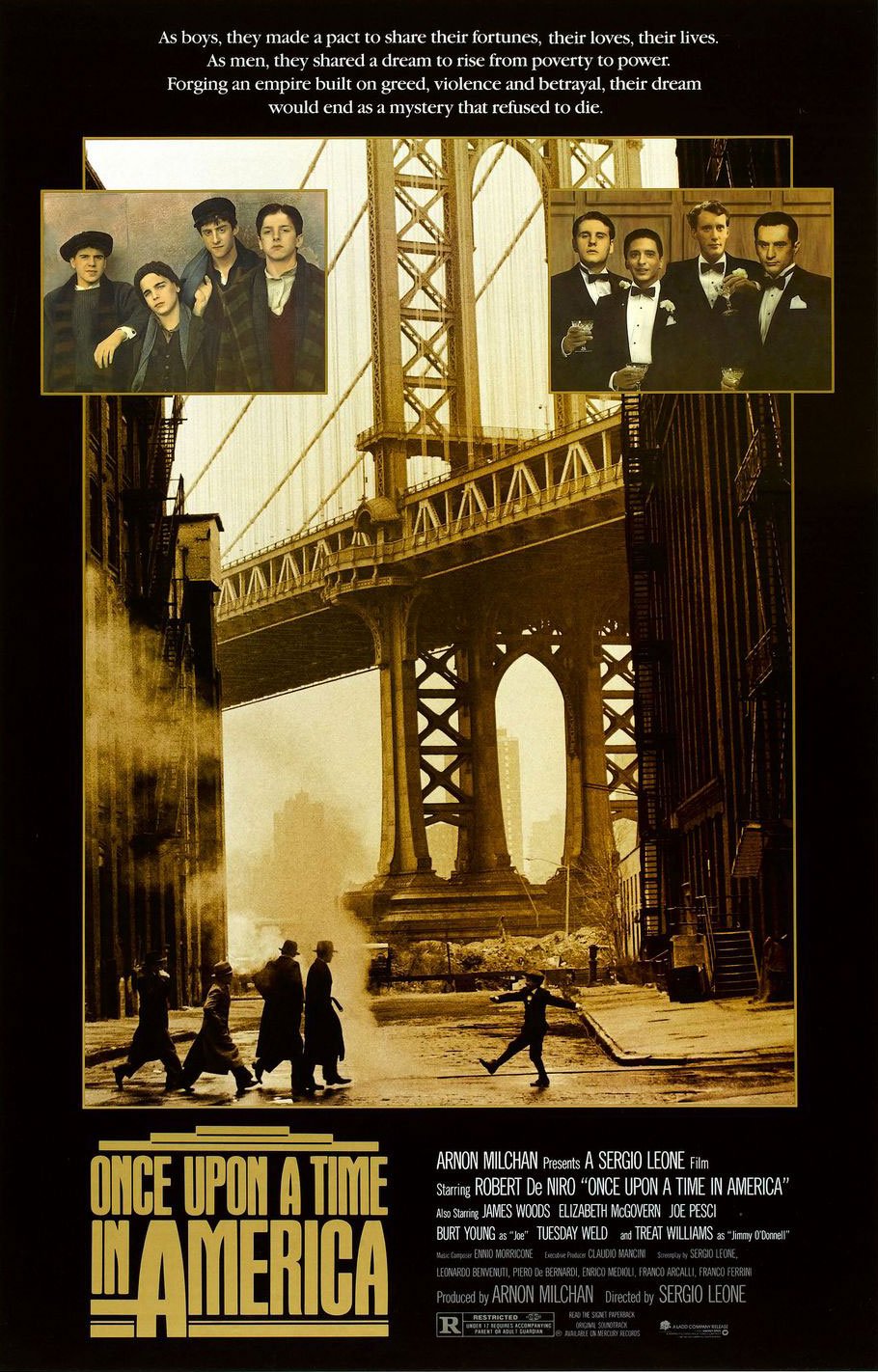

Près de cinquante ans de l’existence du gangster américain David Aaronson, dit Noodles, évoquée par une succession d’épisodes significatifs racontant la vie très animée d’un groupe de truands juifs originaires du Lower Est Side new-yorkais. Depuis leur rencontre à l’adolescence au début du XXème siècle jusqu’au retour d’exil de Noodles à la fin des années 1960, entre rêverie et nostalgie, en passant par les grandes heures du banditisme comme la prohibition et les dissensions internes qui conduisent inévitablement aux drames les plus déchirants, Il était une fois en Amérique s’impose une gigantesque fresque qui donne une vision indirecte, très romanesque, mais toujours juste de l’évolution historique et sociale des Etats-Unis. Le vent de la grande histoire se mêle aux événements du quotidien vécus par une bande de gangsters longtemps unis par une solide amitié et un destin commun. Quel est le plus beau sourire de l’histoire du cinéma ? A cette question peut-être futile, certains cinéphiles s’empressent naturellement de répondre en évoquant des visages féminins légendaires, des séductrices au charme mystérieux dont la bouche suggérait maintes promesses. D’autres pensent à quelques comédiens au charisme fou et indémodable, capables par leurs simples expressions faciales de ravir les cœurs des spectatrices les plus indociles. Enfin, le public d’aujourd’hui défendra la fraîcheur et l’élégance naturelle de comédiennes et de comédiens contemporains moins sophistiqués mais plus familiers. Qu’il soit permis de soumettre une autre proposition à cette requête pour les marginaux qui, comme l’auteur de ces lignes, répondent sans hésitation que le plus formidablement évocateur de ces sourires est celui de Robert De Niro qui conclut la dernière séquence du dernier film de Sergio Leone son ultime chef-d’œuvre qui fêtait l’an dernier ses 30 ans d’existence. Un sourire « beau », certes, mais surtout inattendu, saisissant, poignant et très énigmatique.

Il était une fois en Amérique…

Un des films dont il est difficile de parler…Bien des années après une première sortie désastreuse aux Etats-Unis, un accueil critique mitigé et une relative déception au box-office, cette grande production internationale bénéficie aujourd’hui d’une réputation conforme à ses immenses qualités et de commentaires aussi pointus qu’élogieux. Ce film représente une œuvre somme conçue par un artiste qui n’avait pas eu l’occasion de tourner de long métrage en douze ans depuis Il était une fois la révolution en 1971, ainsi qu’un projet si personnel et essentiel à ses yeux depuis que Leone avait pu lire le roman qui en constitue l’origine, The Hoods de Harry Grey, juste avant le tournage d’Il était une fois dans l’Ouest. Cette histoire à la fois semi-autobiographique et inspirée de la vie des truands Bugsy Siegel et Meyer Lansky, écrite par un juif russe émigré aux Etats-Unis à l’âge de 4 ans, comportait des chapitres situés dans l’enfance des protagonistes principaux qui avaient véritablement fasciné Sergio Leone. Les événements relatés dans ces pages précises la jeunesse délinquante des jeunes gangsters unis par une amitié indéfectible dans le quartier juif de Brooklyn rappelaient probablement au réalisateur sa propre enfance à Rome dans la partie populaire du quartier du Trastevere, quand avec ses camarades il faisait les quatre-cent coups entre bagarres avec bandes rivales, expérience de l’amitié dans les petites combines en tous genres, puis découverte et exploration de l’attirance sexuelle. L’autre matrice évidente du projet Il était une fois en Amérique était son amour et sa fascination pour le cinéma américain, notamment le Film noir, et plus tard comme grand féru d’Histoire de l’Amérique, mais de l’Amérique vue par le cinéma hollywoodien, ce qui revêt une importance considérable dans l’œuvre leonienne.

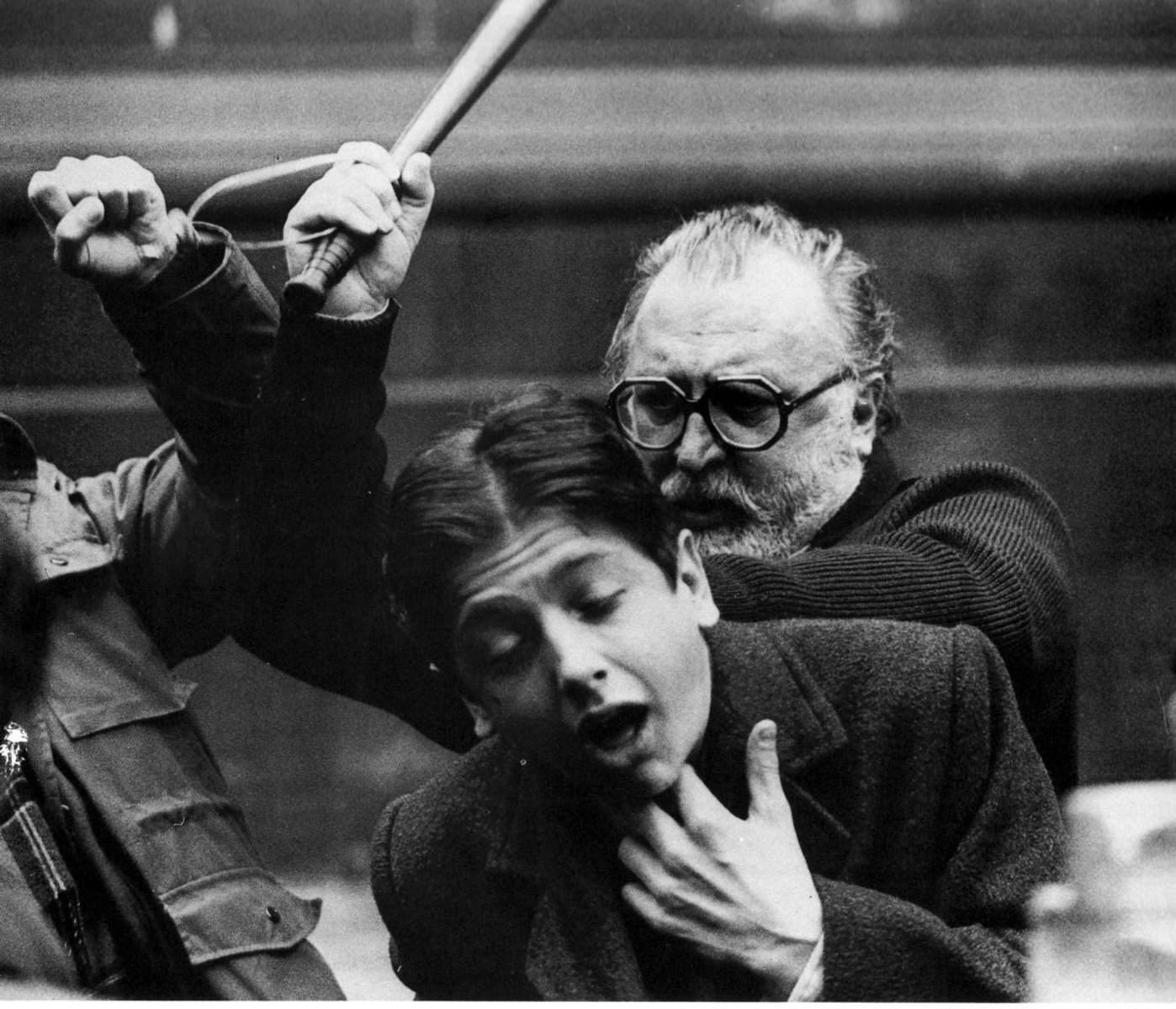

Pour toutes ces raisons, et d’autres que nous allons évoquer, l’idée de monter ce film devint on peut le supposer sans trop se tromper une vraie obsession pour Leone qui n’avait donc plus tourné de long métrage suite à Il était une fois la révolution, son dernier western à l’humour toujours plus grinçant et plein de désillusions, qui traitait de la révolution mexicaine avec un pessimisme noir ébène seulement contrebalancé par le surgissement d’une forte amitié naissante mais condamnée d’avance entre un bandit mexicain picaresque mais totalement amoral et un ancien membre de l’IRA défait de ses idéaux. Si le cinéaste avouait s’être tourné vers une activité de producteur et la réalisation de quelques publicités et de certaines séquences de ses productions en raison de son manque d’intérêt pour les projets qu’on lui soumettait ou auxquels il réfléchissait un temps, on peut aussi formuler l’hypothèse que rien ne pouvait détourner son esprit de la préparation d’Il était une fois en Amérique. Ses proches parlent également de son angoisse due à une forte exigence vis-à-vis de sa personne de ne pas se montrer à la hauteur de ce projet comme réalisateur et de ne pas être capable de monter d’un palier dans son accomplissement artistique. La mise en chantier de ce nouveau film fut particulièrement longue et pas de tout repos…Délais pour l’acquisition des droits du roman, réécritures continuelles du script avec près d’une dizaine de scénaristes dont Sergio Leone lui-même, crédités ou non au générique y ont participé, valse des producteurs, rencontres discrètes, observations et recherches sur le terrain pour s’imprégner du « milieu » juif new-yorkais, réflexions sur le casting et l’approche des personnages…Cependant, cette genèse interminable permit à Leone de peaufiner dans les moindres détails tous les éléments constitutifs de ce film ; selon ses proches collaborateurs, le réalisateur avait déjà depuis longtemps finalisé l’intégralité de la mise en scène dans sa tête. Chose qui allait s’avérer fort utile puisque jamais une superproduction épique telle que se présente de prime abord Il était une fois en Amérique n’avait proposé une telle originalité dans sa structure.

Apparemment classique par les thèmes abordés et l’écriture des personnages hérités des films de gangsters hollywoodiens, Il était une fois en Amérique, de par sa structure éclatée dans l’espace et surtout dans le temps, est probablement le film à grand spectacle le plus expérimental jamais produit pour l’époque. Sergio Leone a choisi de construire son récit filmique sur trois périodes temporelles…L’aube des années 20, le début des années 30 et la fin des années 60 avec des passerelles initiées par les allers-retours et les regards de David « Noodles » Aaronson, le personnage principal de cette fresque monumentale interprété par Robert De Niro. A ce sujet, les spectateurs américains eurent la malheureuse expérience en 1984 de visionner le film dans un montage raccourci de 1h 30 et surtout complètement remonté dans l’ordre chronologique des séquences par les producteurs exécutifs bien frileux devant l’audace narrative initialement déployée. Cette décision éhontée provoqua ainsi un sabordage manifeste du film original et logiquement des réactions critiques désastreuses et un échec cuisant en salles. Trahi par ses soutiens financiers, Leone en conçut une amertume profonde et, hélas, n’assistera à pas la réhabilitation tardive de son film aux Etats-Unis, lieu physique et mythologique à la source de son œuvre, puisqu’il décèdera prématurément en 1989, miné par des problèmes cardiaques depuis une dizaine d’années. Justement, l’écoulement naturel ou réinventé du temps, l’approche mythologique, la mémoire, l’amitié, la trahison, le déclin d’un monde, la quête de deuxième chance, la fidélité à ses idéaux sont les thématiques entrecroisées et développées par Il était une fois en Amérique en l’espace de 3H49mn. Il faut préciser ici qu’en 2012 le film a été intégralement restauré et complété de vingt-deux minutes de scènes manquantes ou additionnelles selon notre point de vue portant abusivement le nom de « extended director’s cut », mais ceci est une autre histoire qui portent la durée à 4H11mn. Ces scènes, si elles permettent de mieux saisir la manière dont s’organise la mise en place des indices disséminés par Leone et approfondissent un peu les personnages de Noodles, Max et Deborah, elles ne révolutionnent pas vraiment le film.

Il était une fois en Amérique…Voyage à travers l’existence tumultueuse de Noodles et son esprit, un personnage hanté par un acte de trahison qu’il vient d’accomplir, un acte, on l’apprendra plus tard, désintéressé au sens où il ne visait qu’à sauver préventivement son meilleur ami d’un sort funeste, du moins c’est ce qui nous est raconté de son point de vue d’homme torturé. C’est ce sentiment qu’il cherche à dissimuler dans la prise d’opium qui lance le récit. Celui-ci commence par ce qu’on pourrait appeler le temps de la narration, fin 1933 alors qu’une loi met fin à la prohibition, avec la fuite de Noodles pourchassé après la mort brutale de ses amis, puis enchaîne sur un temps futur, trente-cinq ans plus tard, pour ensuite reculer de cinquante années en arrière, décrivant la jeunesse du « héros », son amour naissant pour Deborah et la formation de son amitié avec Max. La seule logique guidant les entrelacs temporels est la résolution d’une enquête sur des secrets du passé qui resurgissent inopinément, mais cette logique est aussi et surtout celle d’un esprit qui vagabonde d’époque en époque. La mise en scène de Leone organise les passages d’un temps à un autre par des motifs sonores…La sonnerie de téléphone obsédante qui se poursuit de séquence en séquence au début du film, la chanson Yesterday, des cris et visuels et les portes, les ouvertures vers un autre espace, les réflexions sur des surfaces.

Le motif du miroir tient un rôle considérable dans le sens où il confronte Noodles à ses questionnements intimes. Il renvoie d’abord à une phrase agressive que lui lance la jeune Deborah, adepte par ailleurs du double jeu attraction / répulsion, quant à son physique ingrat « Regarde-toi dans un miroir ! » Dans le film, à cinquante années d’écart, le cinéaste filme Noodles observer son reflet en quête de réponses sur sa propre personne et sur son destin, avec un regard triste qui évoque bien plus la mélancolie qu’une simple nostalgie que véhicule, dans la passerelle temporelle, la chanson de Lennon et McCartney. Enfin, vers la fin du film, Noodles âgé retrouve Deborah dans sa loge après une représentation théâtrale dans laquelle celle-ci jouait le rôle de Cléopâtre, statufiée par Leone dans sa beauté éternelle. Le temps ne semble ne pas avoir eu de prise sur elle, comme si elle était restée physiquement telle que Noodles l’imaginait, comme un fantasme. Mais tous les deux ne peuvent échanger leur regard qu’à travers le grand miroir de la pièce, révélant ainsi une souffrance commune et une distance spatiale infranchissable confirmant l’action du temps qui les a longtemps séparés, bien que l’on sente que des sentiments profonds demeurent.

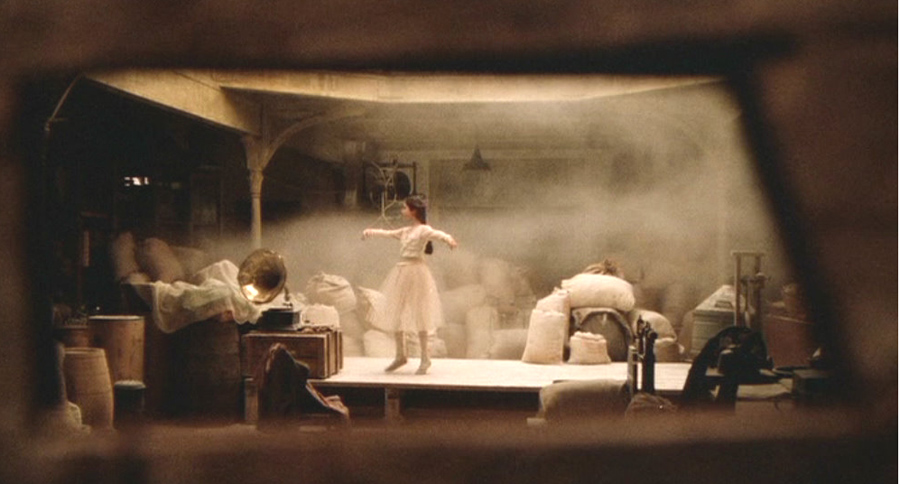

Des sentiments amoureux que le cinéaste nous dévoilait lors de la superbe et bouleversante transition qui montre d’abord le vieux Noodles revenir dans l’ancienne habitation de la famille et regarder par le trou du mur donnant sur l’entrepôt avant de couper sur la jeune Deborah effectuant des pas de danse sur une scène improvisée sous le regard du jeune Noodles dans la même position de voyeur. On remarque aussi que la jeune fille n’est pas dupe et se sait observée, elle ose même jouer avec l’éveil érotique et sentimental du garçon en se déshabillant. Leone filme cette séquence comme une représentation cinématographique, jouant des cadres dans le cadre et de l’espace comme une scène ou une salle de cinéma personnelle, territoire des fantasmes intimes. Il donne ainsi une indication sur sa volonté de mythifier le réel, d’apporter de la poésie dans cet univers sale et poussiéreux qui ne propose à ces jeunes habitants du quartier que peu d’échappatoires si ce n’est le crime organisé. Au sein de cette tapisserie spatio-temporelle complexe, qui distille peu à peu des indices sur la finalité des relations entre les personnages, nous sommes invités à mettre sur le même plan le présent réel ou rêvé et le passé. Au-delà de la caractérisation particulière des personnages, des gangsters juifs new-yorkais, Leone nous parle de ce qui conditionne notre existence selon les choix effectués à chaque instant de notre vie. Et de ces choix ne dépendent pas seulement une trajectoire de vie mais aussi et peut-être plus encore différentes identités à des périodes données. Choisir une voie implique d’abandonner aussi une identité pour une autre. Si trois Noodles coexistent dans le film, c’est que chacun d’entre eux correspond à un être humain différent. Le Noodles âgé semble assagi, il ne tombe pas dans le piège de la vengeance quand il découvre la vérité au sujet de la tragédie qui provoqua son sentiment vif de culpabilité et au sujet du devenir de Max. La révélation semble être si immense, voire surréaliste dans la forme comme souvent dans le cinéma de Leone, que la thèse du futur imaginé induite par la prise d’opium tel que le défendait le réalisateur prend ici tout son sens. Noodles rêve son avenir conformément à ses principes de vie et pour rendre justice à ses actes, et trouve une deuxième chance en transférant le sentiment de culpabilité à son ancien ami rendu coupable de la vraie trahison de l’histoire. Malgré sa personnalité de truand, de tueur et de violeur, le personnage de Noodles est celui qui fait preuve d’honnêteté vis-à-vis des ses actes ainsi que de fidélité à ses valeurs. Les émotions les plus intimes et secrètes, renvoyant également à la quête de sens pour Noodles, sont le plus souvent saisies par des gros plans typiques du cinéaste qui font du visage de Robert De Niro un paysage qui mêle souvenirs et rêveries, et duquel sourd une profonde mélancolie.

Au sein de ce théâtre cruel, injuste et absurde fait d’ombres et de lumières qui constitue notre société humaine aux yeux de Sergio Leone, celui-ci cherche toujours la part d’humanité à sauver même chez le plus vil ou méprisable de ses représentants. Cet homme de gauche désabusé tempère son cynisme en révélant la part d’honneur de ses protagonistes. A l’inverse de Max, toujours en quête de plus d’argent et de pouvoir, finissant pour cela par trahir violemment les êtres qui lui étaient le plus chers depuis son adolescence, Noodles est resté ce gamin du Lower East Side malgré le poids des ans et la fin de ses espérances et de ses idéaux et la perte de l’innocence de la jeunesse. Cet aspect fait aussi tout le prix du cinéma de Leone pour qui l’enthousiasme, la pureté des intentions même les plus condamnables et la capacité d’imagination des enfants étaient comme un rayon de lumière dans sa vision sombre de notre civilisation. C’est ce qui rend les séquences situées dans la jeunesse de Noodles particulièrement piquantes et émouvantes. Sergio Leone filme des enfants qui n’en sont plus vraiment lorsqu’ils s’adonnent à la délinquance, mais il parvient à saisir leur nature profonde alors que le monde extérieur, par sa rudesse et sa brutalité, tend à les faire grandir trop vite, à vider leur essence. A ce propos, le cinéaste en profite pour tourner l’une des plus belles scènes enfantines de l’histoire du cinéma. La gironde Peggy monnaie son corps aux adolescents chauffés par leur libido en échange de gâteaux. Patsy, le moins âgé du groupe après le petit Dominic, avec ses yeux bleu turquoise évoquant la pureté de l’enfance, envisage d’offrir un chou à la crème contre un rapport sexuel. Mais Peggy se fait attendre tandis qu’il est assis devant sa porte, espérant patiemment qu’elle sorte de chez elle. Il y a comme une sorte de singularité dérangeante à voir ce personnage sur le point de découvrir le sexe à un âge bien trop précoce, et donc de gâcher sa vision des femmes et de l’amour, son environnement étant bien sûr responsable de cet état de fait. Mais c’est précisément là que Leone intelligemment le rappelle à sa propre condition de petit garçon, n’en pouvant plus de patienter et de plus en plus avide de dévorer ce chou appétissant, Patsy se jette goulument sur le gâteau après avoir vainement tenté de n’en goûter qu’un petit morceau. La tentation était trop forte et surtout le tempérament propre à l’enfance l’emportait sur toute autre considération.

Mais les rêves de liberté sans entrave pour les enfants n’ont qu’un temps et ces derniers sont vite rattrapés par la dure réalité. Subissant la vengeance du truand Bugsy qu’ils avaient ridiculisé, les jeunes membres de la confrérie vont perdre l’un des leurs alors qu’ils marchent fièrement dans leurs beaux habits devant le fameux pont de Brooklyn, ici vu comme un symbole de la puissance américaine et de la capacité d’élévation au-delà de sa condition véhiculée par le rêve américain, souvent miroir aux alouettes. Comme le garçon blond assassiné de sang-froid par Henry Fonda dans Il était une fois dans l’Ouest, le tout jeune et espiègle Dominic tombe sous les balles dans une séquence tournée au ralenti, déchirante par sa cruauté, son fatalisme et son lyrisme noir. Le rêve américain est en fait un cauchemar qui prend naissance dès l’origine, dans la rue, nécessitant son lot d’injustes sacrifices. Sergio Leone voyage dans les stéréotypes visuels du cinéma hollywoodien pour dévoiler ce qui se cache derrière l’ascension des puissants. Dans Il était une fois en Amérique, toutes les institutions sont corrompues…La police, la justice, les syndicats, la politique. L’ambition maladive et les rêves de grandeur laissent libre cours à tous les compromis et aux monstruosités. La bande de gangsters dirigée par Max prospérait tranquillement, en mêlant l’action criminelle aux jeux et aux plaisirs simples de l’existence, dans une forme de liberté que leur permettaient leur choix de vie. Mais lorsque ce même Max, dont les accès de rage sont aussi surprenants que fulgurants, aspire à plus de pouvoir, la donne change au point que le réel le plus sordide s’invite. Le film contient relativement peu de violence, mais lorsque celle-ci survient, Sergio Leone fait en sorte qu’elle soit la plus sèche et sanglante possible. Le divertissement n’a pas sa place ici, donner la mort est une chose affreuse et impitoyable.

Il en va de même avec le traitement des personnages féminins, « entre madone et putain », pour des gangsters qui considèrent ces derniers avant tout comme des objets sexuels. Le sexe est abordé sans tabou dans le film et devient le sujet de quelques séquences humoristiques mais aussi de scènes d’une grande brutalité. Leone fut souvent injustement taxé de misogynie, pourtant le point de vue adopté est avant tout celui des truands uniquement en quête de leur jouissance personnelle. Le personnage de Deborah est d’une toute autre nature, elle est l’image de l’idéal féminin pur immaculé, une figure quasi onirique qui représente pour Noodles l’espoir d’une vie débarrassée momentanément de ses aspects les plus sombres. Mais celui-ci est trop intellectuellement limité pour comprendre que la jeune femme se joue de lui, privilégiant avant tout sa carrière d’artiste malgré les sentiments qu’elle peut éprouver pour lui. La réaction de Noodles quand il prend conscience de la réalité de leur relation est à la hauteur de son immense frustration et de son désespoir, il finit par la violer dans une voiture alors qu’il venait de lui offrir une soirée de rêve dans un palace en bord de mer. Perdu dans ses contradictions et son incapacité à trouver sa place dans le monde, Noodles, dans ses relations avec les femmes comme dans son activité criminelle, se montre toujours comme un homme échappant au réel, piégé par son impossibilité à donner du sens à son environnement. Dans la stratégie adoptée par Leone, Noodles finit logiquement par vivre le présent le regard tourné vers le passé, incarnant le romantisme du cinéaste broyé par le système dans lequel il évolue.

La veine mélancolique de Sergio Leone n’a jamais été aussi prégnante que dans Il était une fois en Amérique, cette œuvre bouleversante où la cruauté se marie avec le lyrisme, le sordide avec la poésie, la trivialité avec le mystère, le cynisme avec l’innocence, le pessimisme avec la grandeur d’âme. La musique sublime composée par le fidèle Ennio Morricone, toujours aussi intimement associée avec les envolées formelles du cinéaste, a rarement été aussi puissante et évocatrice dans l’expression de sentiments à la fois nobles, douloureux et contradictoires. La partition de Morricone a été écrite bien avant le début du tournage et Leone décida de la faire jouer durant les prises de vues, une décision qui en plus de créer une atmosphère singulière sur le plateau susceptible d’agir sur la psychologie des comédiens accentuait l’osmose qui existait au préalable entre la musique du prolifique compositeur et la mise en scène méticuleuse du réalisateur. Les personnages nous sont offerts dans leur complexité, dépassant les stéréotypes qu’ils véhiculent au premier abord, suscitant autant l’empathie que le rejet du fait de leur humanité chancelante. Faits de chair et de sang, ils sont également des figures emblématiques d’une destinée américaine autant que de l’univers « leonien » dans leur recherche éperdue de liberté spatiale et temporelle qui se teint de couleur rouge sang des crimes qu’elle ne peut que provoquer. Robert De Niro et James Woods, entourés d’acteurs roués et de jeunes comédiens talentueux, resteront à jamais dans les mémoires des cinéphiles, acteurs d’une épopée urbaine barbare et douloureuse aux accents de tragédie antique, d’un mélodrame sauvage et beau qui racontait les aventures de deux grands enfants inséparables qui, le temps et les intérêts faisant leur affaire, ont pris des chemins opposés jusqu’à la rupture. Avec sa vision de cinéaste européen, en présentant un monde en voie de disparition, en filmant une ode au fantasme d’un pays d’opportunités pour les émigrés qui n’existe plus, Sergio Leone livrait un hommage au cinéma qu’il aimait tant, préférant in fine s’éterniser dans les volutes opiacées d’un théâtre rempli de fantômes du passé que dans un présent sans relief et corrompu de toutes parts.

Ronny Chester

LE MANQUE, LE RETOUR, L’EXCÈS

SCÈNES AJOUTÉES par Jean-Marie Samocki

L’histoire commence à être très connue et la sortie de cette version restaurée d’Il était une fois en Amérique va permettre de la faire circuler encore davantage…Il existe plusieurs montages de ce film. Le premier dure 139 minutes, et a été décidé par les producteurs de la Warner pour la commercialisation du film aux Etats-Unis. Le récit est chronologique, dégraissé, dévitalisé. Le second correspond au désir de Sergio Leone et il fait 229 minutes, a été distribué en Europe, et porte entièrement la vision bouleversante du réalisateur sur le désir, la mémoire, l’amitié, l’Amérique, l’illusion, la masculinité. Mais il s’agit d’un compromis…Leone avait d’abord conçu une version de 269 minutes. Sa longueur extraordinaire entravait néanmoins une distribution efficace et pouvait décourager le public. Cette ambiguïté explique aujourd’hui ce montage final, présenté par les enfants de Sergio Leone comme le plus proche de la volonté et de l’imagination démiurgiques de leur père. L’écart de 40 minutes n’est pas comblé, mais figurent dans cette version 22 minutes supplémentaires. On ne peut pas parler de bouleversement du montage que tout le monde connaît. L’ordre est conservé et aucune scène déjà connue n’a été remontée. Il s’agit d’un ajout de six séquences de durée variable qui s’inscrivent absolument dans le récit et qui précisent tel trait narratif ou telle situation psychologique. La qualité de l’image n’est pas très bonne : même sans connaître le film, il est possible de les distinguer au premier coup d’œil par leur grain et leur luminosité. Pour autant, elles ne gênent pas le plaisir de la vision, ni la joie de les découvrir. Elles correspondent, pour les passionnés du film, à un fantasme ancien, celui d’une version complète comme celui d’un désir de cinéaste inachevé et blessé.

C’est tout l’enjeu de cette restauration…On aurait très bien pu imaginer ces séquences en bonus d’une édition DVD luxueuse ou de référence. Mais ce n’est pas le choix qui est fait. Ici, le film est présenté comme complété au point qu’il est tout à fait possible de croire que cette version va supplanter celle qui existe déjà et la rendre obsolète, un peu comme une prothèse révolutionnaire répare un corps mutilé. La question est posée : ces six séquences ressemblent-elles à une jambe amputée ou à un petit doigt cassé ? Le corps est-il retouché ou réassemblé ? C’est ce qui s’est passé d’une certaine façon lorsque Walter Murch a proposé un nouveau montage de Touch of Evil. Ici, il ne s’agit pas d’une nouvelle version, mais d’un enrichissement que l’argument de la fidélité et de la piété (familiale et cinéphile) a pu justifier. Avant même de discuter de ce qu’est aujourd’hui devenu le film, la difficulté majeure est de savoir comment regarder ces séquences. Comme un architecte, en soupesant les choix de construction, d’équilibre ou de cohérence de Leone ? Comme un archéologue, qui retrouverait par certains fragments les manifestations du désir du cinéaste ? Comme un amoureux, qui retrouve des photos disparues d’un amour dont il n’a pas fait le deuil ? Comme un enfant qui retrouve d’autres raisons pour rêver ? Comme un romantique, qui conjure la perte et admire l’achèvement inespéré du monde ? Comme un mystique, qui voit dans ces quelques traces l’approfondissement de ce qu’il attache aux images et au cinéma ? Comme un ami, qui retrouve des gens qu’il aime beaucoup, qui ont vieilli, mais n’ont pas tellement changé ? Je me retrouve, à vrai dire, dans toutes ces configurations. Je comprends cette intensité devant l’idée de voir ce qui n’avait jamais été vu et qu’on ne pensait pas voir. Lorsqu’en 2007, a été réédité l’album Songs of Leonard Cohen avec deux outtakes inédits, Store Room et Blessed is the memory, j’avais éprouvé cette euphorie d’admirateur. Ces deux chansons étaient belles, et je les garde avec moi. Je pense également que chaque nouvelle séquence, indépendamment de leur qualité relative, fonctionne comme un monde d’images, comme un passage imaginaire qui condense une méthode (d’écriture) et relance la fascination (pour l’image et pour le temps). C’est précisément cela que je vais développer : si ces fragments sont des traces, de quoi portent-elles l’empreinte ? Qu’est-ce que leur éloignement et leur rappel maintenant nous apprennent ou nous font ressentir ?

La rencontre avec la directrice du cimetière. Cette séquence est interprétée par Louise Fletcher. Le choix de la distribution est cohérent : elle interprétait l‘infirmière de Vol au-dessus d’un nid de coucou. Son personnage ici est nettement moins effrayant, mais Leone garde dans sa caractérisation deux éléments essentiels : elle protège le lieu et inquiète. Son léger vieillissement convient à cette réapparition d’outre-tombe. L’apparition est forte, et sa mise en scène est même devenue un des topos du film (on le retrouve lors du retour de Deborah, quand elle joue Cléopâtre). La séquence semble affirmer jusqu’à l’excès le destin spectral des créatures et la puissance d’une mise en scène rivée à mettre en ordre le vide et le grandiose (ce panthéon que visite Noodles en est l’une des occurrences, ou l’une des métaphores). La séquence possède alors deux directions : l’une qui l’amène vers les codes du fantastique, et l’autre qui le transforme en un apologue sur l’identité et la mort (c’est la seule scène hantée par le vrai nom de Noodles, « David Aaronson », qui apparaît comme une dépouille ne lui ayant jamais appartenu – un nom propre comme un non qui persécute). Mais, étrangement, elle ne suit véritablement aucune des deux pistes. Très vite, Leone amène des indices pour un jeu de pistes, avec une voiture mystérieuse, une plaque d’immatriculation à noter rapidement. Ce sont ici les codes du film noir, dont il ne reste qu’une enveloppe parodique (ce que la séquence suivante assène également, lorsque Noodles découvre à la gare qu’il a un autre contrat à assurer). Les questions que pose Noodles perdent le vertige de la mise en abyme. Je garde essentiellement de cette séquence un mot. « Haven ». C’est le conseil que donne la directrice : il faut se trouver un abri, un refuge, c’est-à-dire une tombe pour soi. Je pense étrangement moins à tous les cercueils qui parsèment les films de Leone qu’au corps de Lee Van Cleef qui chute directement dans la tombe à la fin du Bon, la brute et le truand. Quel abri se donner lorsque les cénotaphes abritent le vide ou les vivants ? Où mourir pour l’éternité ? Je raccorde alors avec le dernier plan du film dans la fumerie d’opium, où je retrouve la chambre et l’éternité dans un sourire retrouvé et suspendu.

Le plongeon et l’explosion. Difficile au premier abord de ne pas avoir ici un regard d’architecte. Car, avant même la nostalgie et la part d’amitié et d’inconséquence des personnages, le souvenir de la séquence des ballons qui flottent s’impose. Se condense en ce passage l’art narratif leonien : doubler les scènes d’une époque à l’autre, opposer les éléments (l’eau où disparaît Noodles en 1933, la voiture qui brûle en 1968), faire rimer des motifs secrets (le camion-poubelle devant la demeure du conseiller Bailey, pour anticiper la fin du film ; ou encore la blancheur mortifère qui recouvre : l’écume comme la neige carbonique ou dans la séquence du combat les plumes qui tombent sur le cadavre), raccorder sur des motifs qui édulcorent pour le moins la sensation d’écoulement du temps (l’excavatrice qui se transforme en camion à ordures). Il s’agit ici de rapprocher et d’éloigner : le récit est le mouvement élastique d’une fiction qui oblige les événements à se redoubler et à s’évider. La séquence traduit de façon très littérale la métaphore du temps monstrueux, du Chronos dévorateur et cannibale. Cette présence mécanique effrayante au cœur même d’une séquence consacrée à la nostalgie est belle, car elle met à distance le besoin d’idéalisation. L’art de Leone ici est certes un art de la cruauté, mais il insiste surtout sur la réversibilité absolue des actes et des choses et l’impossibilité de pouvoir donner un sens éthique fixe et non équivoque (entre bonheur et condamnation, acte de mort et pulsion de vie). Comme une autre séquence supprimée, la sixième, elle se place du point de vue de Max. C’est Max qui sort le premier de l’eau et qui attend fébrilement la réapparition de Noodles, le guettant entre les crocs métalliques de l’excavatrice. Ici, Max a peur pour Noodles et c’est son absence qui menace l’amitié entre les deux hommes. C’est sans doute ce qui a gêné Leone : Noodles pour la première fois se trouve dans une position héroïque (et presque d’être désiré). Cette inversion des rôles enrichit sans doute un personnage, lui donnant une ambiguïté supplémentaire. Mais elle érafle la répartition des points de vue et l’exceptionnelle cohérence des situations.

Le chauffeur de la limousine. La séquence se situe juste avant l’arrivée de Deborah et le départ au Grand Hôtel. Dans la version initiale, Noodles jette sa cigarette consumée. Maintenant, on sait ce qu’il dit au chauffeur pendant qu’il fume et attend Deborah. La suppression de cette séquence permettait de rendre l’apparition de Deborah plus fulgurante, plus cruelle aussi parce que le contre-point y était plus nettement marqué entre la femme charnelle qui aime l’amour physique (Carol, et sa vulgarité plaisante) et l’image d’un romantisme de la séparation (Deborah). L’opposition est plus assourdie dorénavant. Ce rajout permet de placer l’histoire de Noodles dans celle des Juifs d’Europe en offrant la seule allusion du film au nazisme et à l’antisémitisme. Le chauffeur devient une sorte de confident fantomatique, peut-être une mauvaise conscience religieuse (dans la nuit, son col lui donne un faux air de prêtre), plus certainement une existence possible que Noodles ne s’est pas choisie. Leone en profite pour insister encore sur la différence entre la mafia italienne (truculente et grotesque comme les frères Minaldi – affreuse, sale et méchante) et la mafia juive (élégante, belle). Elle montre aussi la difficulté de construire et d’organiser la scène du viol. Le personnage du chauffeur est important parce qu’il montre une désapprobation nette devant la violence de Noodles (il ramènera Deborah chez elle, mais ne fera cependant rien pour empêcher le viol – il reste asservi à sa condition d’employé aliéné). Cela explique que Leone ait voulu lui donner une densité le temps d’une séquence.

La rencontre avec Eve juste après le viol de Deborah et l’attente de Deborah. C’’est pour moi la deuxième grande séquence du film, avec l’ajout du plongeon. Que fait Noodles après le viol ? On sait que Leone présentait ce viol comme une scène d’amour, comme le débordement d’un désir, la conjuration d’une perte, le désir de garder, de toucher, de se confronter à un impossible (car, à l’évidence, Noodles et Deborah n’avaient jamais couché ensemble). Ce qu’il y a de proprement hallucinant ici, c’est de voir à quel point Leone annule la brutalité du viol. Deborah attend à la gare, et sa tristesse peut être celle d’une future exilée, pas de la femme violée. La scène de rencontre avec Eve est traitée comme une scène de comédie romantique (la prostituée qui veut baiser, le client qui n’y arrive pas), de rencontre amoureuse (Eve s’éprend immédiatement de Noodles, ses regards s’appesantissent sur son corps et son visage). Toute la séquence se place sous le signe de l’annulation, puisque Noodles renomme Eve « Deborah », et tient à l’appeler ainsi en la pénétrant. C’est un deuil impossible, qu’accompagne un aveuglement volontaire. Rien n’indique qu’il vient de violer Deborah. L’amour selon Leone se construit sur un geste profond d’annulation, sans que l‘on sache véritablement si le geste de célébration combat l’annulation ou cherche à la minimiser, voire à la cacher. On pourrait dire aussi qu’on retrouve encore une dialectique entre la maman et la putain, mais ce n’est pas exactement cela. Ce serait plutôt un clivage entre la Putain mythique et inoubliable et la putain réelle et accessible. Je peux comprendre ce qu’aujourd’hui comme hier (puisque les attaques contre la supposée misogynie de Leone existaient déjà dans les années Quatre-Vingts), cette représentation peut avoir de scandaleux. Mais il me semble que la force éclatante du personnage de Deborah (en tout cas, à mes yeux, il n’y a que la Jill d’Il était une fois dans l’Ouest interprétée par Claudia Cardinale qui pourrait nettement rivaliser avec elle) provient de cette force qui la fait sans cesse basculer entre existence et inexistence, apparition et disparition. Le plus important chez Leone n’est pas ce qui nie le personnage féminin, mais plutôt comment la figure féminine s’efforce d’exister dans un univers qui la nie. En ce sens, Leone ne me paraît pas si misogyne, et ses personnages féminins sont sans doute bien plus forts que ceux, par exemple, de Sam Peckinpah (deux exceptions à discuter éventuellement : Mariette Hartley dans Ride the High Country et surtout Ali MacGraw dans The Getaway).

Deborah joue Cléopâtre. C’était peut-être, de tous ces rajouts, le choix le plus difficile à faire, et celui qui m’a fait le plus longtemps penser. Comment Deborah joue-t-elle ? Existe-t-elle enfin sans Noodles ? Qui est-elle ? Cette séquence le dira-t-elle enfin ? Deborah est centrale dans le film, comme un centre qui toujours échappe, toujours en fuite. Pour autant, cette scène ne donne pas à voir davantage d’elle. Elle s’insère encore dans le réseau de rappels et de symétries qui structure en profondeur le film et donne forme au temps de l’expérience et de la vie passée. Sa blancheur reprend celle, originaire, du premier regard, de la première effraction, du premier spectacle, lorsque Noodles, perché, observe Deborah danser au milieu des fruits dans la réserve de son père. Leone reproduit la même configuration, avec encore cette coupe sur le regard de Noodles, plus apaisé, moins excité. Le détail le plus beau est certainement la fatigue de Deborah, sa rapidité à vouloir se suicider, avec un serpent certes (n’oublions pas que la première femme tuée dans le film, qui était l’amie de Noodles, s’appelle Eve), mais allongée, au milieu de la fumée et de l’encens. Deborah 1968 retrouve Noodles 1933. Elle le rejoue chaque soir, sans le savoir, et c’est le jeu théâtral qui devient cette addiction bénéfique qui permet de bloquer le temps sur un amour et sur une trahison (exactement comme Noodles, vrillé de l’intérieur par la sonnerie stridente du téléphone). L’art et le ressentiment se rejoignent dans un geste éthique et sublime, et le geste de l’amour se replie sur l’expulsion d’un ressentiment intérieur. Ce plan est magnifique. Pourtant, la séquence est faible : la mise en scène de l’apparition et de la disparition de Deborah comme une figure fantastique est réussie mais convenue dans son principe. Ce qui sidère, c’est son masque au blanc livide et au noir de jais : le basculement de la passivité doucereuse à l’hystérie est saisissant et effrayant. C‘est un masque de plus. Mais, parce que dans cette version Noodles voit d’abord Deborah à son insu, l’ajout diminue le poids affectif des premiers plans de la scène de retrouvailles.

La discussion entre le conseiller Bailey et l’ancien syndicaliste. La question ici est simple : que faire du personnage de Max ? Comment le présenter lorsqu’il réapparaît ? Cette séquence précède l’arrivée de Noodles. Leone a donc tourné une scène qui donne une autonomie au personnage de Max et permet au spectateur d’en savoir plus long sur lui. Mais ainsi, il n’est plus exactement un revenant. L’ellipse de cette scène associait Max et Noodles comme des figures siamoises. Nous ne savions rien sur ce qu’a fait Noodles pendant trente-cinq ans, et de façon symétrique nous n’en savons pas tellement plus sur Max. Ce n’était simplement pas les mêmes mécanismes d’ascension, de chute et d’anonymat. Cette séquence montre la très grande méfiance du cinéaste envers l’idéalisme politique (c’était le sujet d’Il était une fois la révolution) avec ce personnage de syndicaliste corrompu. Leone renforce l’idée d’une histoire du Même. Le côté mabusien de Max apparaît plus nettement (avec le mur d’écrans de surveillance), mais aussi sa mélancolie faustienne. « C’est l’histoire de votre vie », entend-on encore une fois. Il s’agit finalement encore d’une mise en scène du crépuscule et de la défaite, que la rencontre avec Noodles va dramatiser et amplifier. La présence du syndicaliste peut aussi gêner un peu, puisque le personnage ne suscite pas d’attachement affectif particulier. La séquence affirme l’inspiration shakespearienne de Leone, peut-être à sa façon avec Orson Welles, Akira Kurosawa et John Ford (quoique de façon tellement diverse), le plus shakespearien des cinéastes. Elle redouble finalement la scène de théâtre avec Deborah (ce qui approfondit la construction que l’on connaissait, puisque, lorsque Noodles vient voir Deborah puis Max, ce sont dans chaque cas des scènes d’adieux). Avec Deborah, Leone a fait le choix du dépouillement ; pour Max, c’est l’inverse, la saturation des signes du pouvoir, un entrepôt de signatures antiques, classées, à leur place, mais déjà vides de leur sens. J’aime retrouver à la fin de chaque séquence ce plan analogue avec de part et d’autre du cadre ces deux sources d’éclairages : les lampes de Max et les sortes de flambeau de Deborah, et cette lumière ronde, claire, presque spectrale que donnent la fausse lune dans la séquence du théâtre et le luminaire dans le bureau de Max.

Toutes ces scènes réapparaissent finalement comme des repentirs, des possibilités de montage, les fantômes d’un choix et d’une décision de création cinématographique. Il est tentant de penser que ce sont les personnages qui reviendraient nous hanter en nous donnant l’illusion de se dévoiler davantage, mais tout compte fait, le spectateur n’apprend rien de plus dans le champ narratif et en revient à admirer une forme qu’il a déjà pu admirer et reconnaître dans le film. Les enseignements sont architecturaux, et il est passionnant que le premier ajout concerne une scène de tombeau, dans lequel on s’enfouit et duquel on finit par sortir. Tourner autour du tombeau, l’arpenter pour le construire, contempler la pierre, le vide et la splendeur : nous retrouvons en profondeur cette attraction mélancolique et excessive qui nous relie tant à ce film. Seconde remarque : les ajouts fonctionnent souvent par couple. Nous voyons ce qui se passe juste avant et juste après le viol de Deborah, juste avant et juste après le passage de Noodles dans la loge de celle qu’il a aimée et violée. Cela pourrait signifier que le montage originaire est incomplet, maladroit, imprécis. Il me semble qu’il n’en est rien. En ce qui concerne le viol, les ajouts tendent à en atténuer la violence inimaginable, mais ils en montrent aussi, a contrario, le caractère scandaleux, à travers cette façon de rendre analogues et presque romantiques l’acte d’aimer et l’acte de violer ou de faire mal. Quant à la scène de loge, il s’agit encore de réduire la violence symbolique de la revenance et de la défiguration de Deborah. On peut penser que les ellipses doivent être complétées ; on peut aussi penser, avec le film, que les absences peuvent être exhaussées et regardées en face, quoi qu’il en soit.