Laissez vous prendre et porter par ce récit, si vous y arrivez vous tremblerez devant Matthew McConaughey en incroyable Joseph Cooper, pour sa ferveur envers sa famille et sa fille si forte, jouée adulte par la troublante Jessica Chastain. Association réussie entre les sciences et le cinéma et une relation toujours plus complexe entre le réalisateur et le temps qui rythme la vie de ses personnages. Une des clés de ce grand film c’est sa musique, véritable opéra spatial qui colle parfaitement à chaque temps du film. Digne des plus grands films de sciences fictions. JP

Film écrit et réalisé par Christopher Nolan (2014) Alors que la Terre se meurt, une équipe d’astronautes franchit un trou de ver apparu près de Saturne et conduisant à une autre galaxie, afin d’explorer un nouveau système stellaire et dans l’espoir de trouver une planète habitable et y établir une colonie spatiale pour sauver l’humanité.

Réalisateur, scénariste, monteur et producteur de cinéma britannico-américain, né le 30 juillet 1970 à Westminster (Londres). Premier long métrage, Following (1998), tourné en noir et blanc. Son deuxième film, Memento (2000), lui apporte une renommée, Insomnia (2002) avec Al Pacino & Robin Williams. Réalise la trilogie des Batman / Batman Begins (2005) The Dark Knight Le Chevalier noir (2008) The Dark Knight Rises (2012) avec Christian Bale.

En parallèle, il met en scène Le Prestige (2006) avec une nouvelle fois Bale et deux films de science-fiction, Inception (2010). Dans un entretien Nolan indique que s’il n’avait pas été père, Interstellar (2014) dans lequel les liens familiaux sont fortement évoqués, n’aurait sans doute jamais vu le jour. Trois ans après il présente son Dunkerque (2017). La plupart de ses films sont écrits avec son frère cadet, Jonathan. Dix films qui génèrent près de 5 milliards de dollars de recettes à travers le monde. En 2012, il devient le plus jeune réalisateur de l’histoire à faire l’objet d’une cérémonie d’installation de plaque devant le Chinese Theater à Los Angeles. Co-fondateur avec sa femme Emma Thomas de la compagnie de production Syncopy Films, il est nommé commandeur de l’ordre de l’Empire britannique par la reine Élisabeth II en 2019 pour services rendus aux arts cinématographiques. Nolan ne possède ni téléphone portable ni adresse e-mail « Ce n’est pas que je sois luddiste ou que je déteste la technologie, mais ça ne m’a jamais intéressé. Quand j’ai emménagé à Los Angeles, en 1997, personne ou presque n’avait de portable, et depuis j’ai continué. » Nolan interdit l’usage des mobiles sur ses tournages.

Nourrie de préoccupations philosophiques, sociologiques ou éthiques, son œuvre explore la moralité humaine, la construction du temps et la malléabilité de la mémoire et de l’identité personnelle. Elle se singularise par la présence d’éléments métafictifs, de changements temporels, de perspectives solipsistes, de narrations non-linéaires, d’effets spéciaux pratiques et de relations analogues entre le langage visuel et les éléments narratifs. Dans ses influences cinématographiques Christopher Nolan cite Stanley Kubrick, Terrence Malick, Orson Welles, Fritz Lang, Sidney Lumet, David Lean, Ridley Scott, Terry Gilliam et John Frankenheimer comme influences. Les films que Nolan préfère le plus à titre personnel sont Lawrence d’Arabie (1962), 2001 l’Odyssée de l’espace (1968), Chinatown (1974), L’homme qui voulut être roi (1975), Star Wars (1977) et Blade Runner (1982)

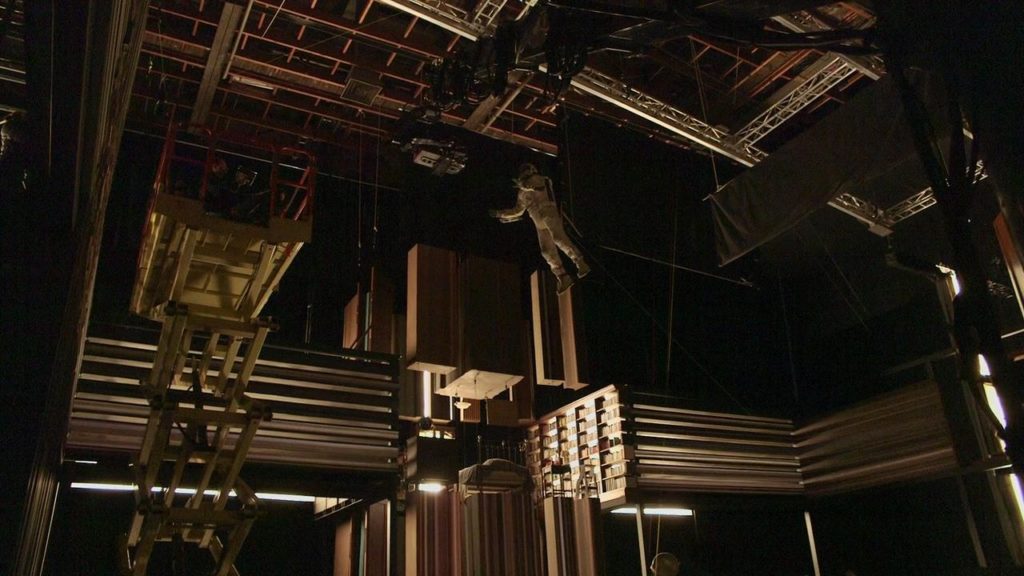

La ferme de Cooper a été installée au Canada, à Calgary (Alberta). Le plus gros challenge de ce choix a été de faire pousser du maïs à un endroit où il n’en pousse généralement pas du tout. La production a ainsi justifié l’aspect du maïs dans le film par le fait que la Terre ne va pas bien ! Lors de la poursuite dans le champ de maïs, Christopher Nolan souhaitait que ce soit Matthew McConaughey, et non un cascadeur, qui conduise la voiture, mais le manque de visibilité rendait la chose dangereuse. Ainsi, afin de garder l’acteur au volant sans aucun risque, l’équipe technique a fabriqué sur le dessus de la voiture une « cage » depuis laquelle un cascadeur contrôlait le véhicule, avec une visibilité parfaite. La tempête de sable qui s’abat sur la ferme de Cooper a été recréée par Scott Fisher, grâce à l’utilisation de C-90, un matériau non toxique et biodégradable fabriqué à partir de cartons moulus.

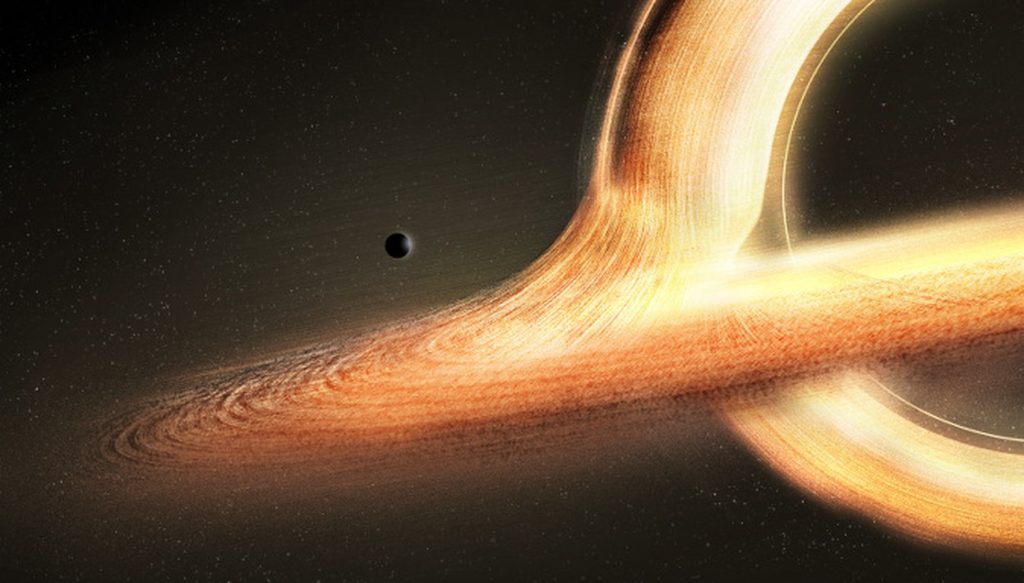

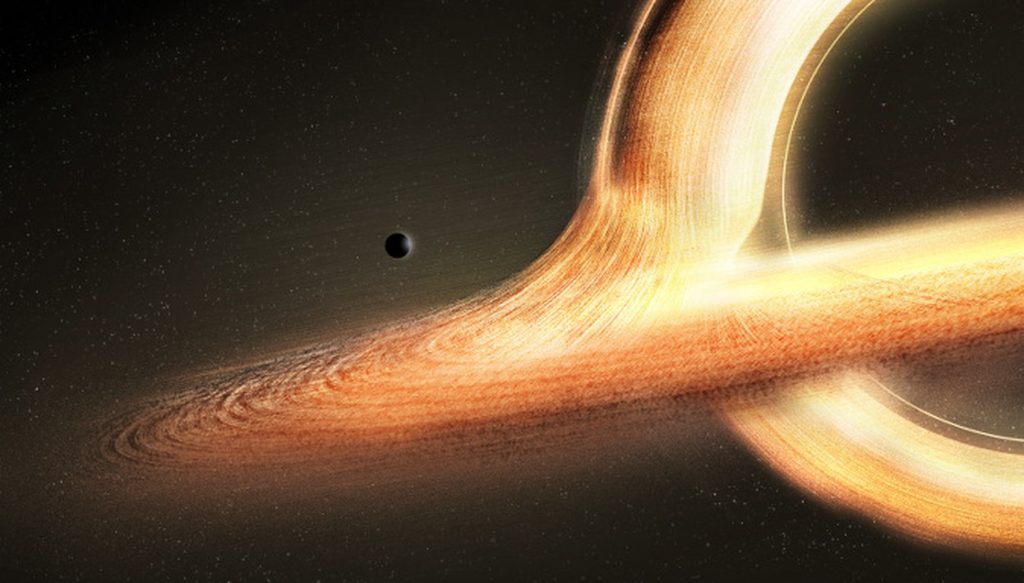

Nolan a fait appel au physicien spécialiste des trous noirs Kip Thorne pour simuler l’apparence visuelle d’un trou noir entouré d’un disque d’accrétion de matière en rotation rapide. Thorne a eu la possibilité de développer une simulation numérique avec un degré de précision très avancé, menant même selon le magazine américain Wired à des découvertes scientifiques. En effet, le disque d’accrétion, qui est matériellement plat comme les anneaux de Saturne, paraît, par le jeu des déformations de l’espace-temps générées par le trou noir, entourer celui-ci comme une coquille, formant des figures complexes avec de multiples couches, ce qui était inattendu. Le disque d’accrétion n’entoure pas réellement le trou noir, mais la lumière dégagée par le disque est piégée par les déformations de l’espace-temps et suit des géodésiques entourant le trou noir. Jean-Pierre Luminet, physicien également spécialiste des trous noirs, remarque cependant que la simulation du film néglige un phénomène physique, l’effet Doppler. La coquille de lumière aurait dû apparaître comme fortement dissymétrique, car une partie du disque d’accrétion en rotation s’éloigne à haute vitesse de l’observateur, et la partie opposée s’en rapproche. La partie s’éloignant devrait apparaître beaucoup plus sombre et celle approchant plus brillante. Kip Thorne en convient et affirme que cet effet a volontairement été supprimé pour que le spectateur ne soit pas désorienté par le résultat visuel.

Pour cette sixième collaboration Nolan lui a demandé de composer une musique sans rien lui dévoiler de l’intrigue du film, juste un texte d’une page sans rapport direct avec le récit du film pour ensuite travailler ensemble à la finalisation de la B&O du film une fois les images tournées.

Né le 12 septembre 1957 à Francfort. Naturalisé américain, il vit à Los Angeles. Connu ses musiques de films à succès…Films policiers comme Black Rain (1989), comédies dramatiques Thelma et Louise (1991) films d’animation Le Roi lion (1994) avec lequel il remporte son premier et unique Oscar à ce jour, la bande originale la plus vendue (26 millions de disques). Le Prince d’Égypte (1998) Gladiator de Ridley Scott (2000) Le Dernier Samouraï (2003) avec Nolan la trilogie The Dark Knight (2005-2008-2012) Inception (2010) et Interstellar (2014).

L’UNIVERS…

Le spectre de Kubrick flotte bel et bien sur Interstellar. Nolan a d’autres références en tête, c’est certain (Solaris notamment dans sa dimension romantique) mais celle de Kubrick est la plus importante. Parce qu’il s’agit d’une odyssée spatiale et qu’il revendique lui-même et cultive une certaine filiation avec le réalisateur de Barry Lyndon depuis des années, tant par son travail de l’image, sa passion pour la technique ou sa volonté de transcender chaque genre qu’il aborde. Parce que l’un et l’autre ne remportèrent, sur les quatre nominations qu’ils comptaient aux Oscars, que la statuette des meilleurs effets spéciaux. Joli clin d’œil de l’histoire. Mais réduire l’influence de « 2001 » sur Interstellar au seul mimétisme de leur réalisateur serait une faute. Car tant dans les thématiques que dans la manière de les traiter, le film Nolan à tout à voir avec celui de Kubrick.

Mais si la visée est la même, la démarche est foncièrement différente. On pourrait taxer Interstellar d’anti-thèse de « 2001 ». Le second visait l’esprit, le premier vise le cœur. Et si les points communs ne manquent pas, les inflexions sont elles aussi très nombreuses et notamment au regard du postulat de départ et de la métaphore biblique comme moteur narratif. Pour autant, c’est un film qui se suffit à lui même et qui n’a pas besoin du prisme de 2001 L’Odyssée de l’Espace, ni d’aucun autre film, pour exister. La critique s’articulera néanmoins autour de la structure narrative du film de Kubrick qui a de toute évidence fortement influencée celle d’Interstellar et s’organisera donc en quatre parties.

The End of Man…

Kubrick commence son film en 1968 par les origines de l’Homme, Nolan préfère, en 2014, les derniers jours sur Terre. Le début du film est déjà un premier point d’inflexion dans l’approche des deux hommes mais la finalité est pourtant la même. Deux voies, une destination…Le Surhomme. Tout les chemins y mènent…Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l’obscurité, elles dévorèrent toutes les plantes de la terre et tous les fruits des arbres, tout ce que la grêle avait laissé et il ne resta aucune verdure aux arbres ni aux plantes des champs dans tout le pays d’Égypte.

Dans un futur proche aboli de toute science, de tout progrès et de toute technologie, la curiosité a cédé sa place à l’apathie et la planète, en proie à la sécheresse et aux cataclysmes météorologiques, affame la race humaine et la menace d’extinction. Cronos dévore ses enfants. Cela prendra très peu de temps, la deuxième génération n’en engendrera pas de troisième et mourra d’asphyxie avec ses souvenirs et ses regrets. La fin est proche et seule une poignée d’homme est au courant de son imminence. Les autres, gavés au maïs comme des poules subissent de plein fouet les aléas destructeurs de la nature sans rien n’y voir d’autres que de malencontreux épisodes météorologiques isolés. La fin est proche et l’Homme observe la poussière qui s’amoncelle à ses pieds et recouvre ses traces. Tout témoignage d’une race intelligente aura disparu, enseveli sous un épais manteau de sédiments. Si l’humanité a depuis longtemps abandonné toute prétention à s’émanciper de sa condition terrienne, allant même jusqu’à renier ses exploits ainsi que tout progrès susceptibles de l’aliéner, l’espoir n’est pas mort. Des galeries dérobées d’une NASA souterraine récemment renflouée, certains n’ont en effet jamais cessé de regarder vers le ciel, en quête d’un signe, d’une alternative, d’une infime lueur d’espoir…Si un salut est possible, il viendra des étoiles. S’ils ont traversé l’espace et le temps main dans la main 4,5 millions d’années durant, les destins de l’Homme et de la Terre divergent et suivent désormais deux voies différentes. Comme dans 2001 L’Odyssée de l’Espace il est question de l’avenir de l’Homme dans une considération philosophique nietzschéenne. La question posée est alors, que devient l’humanité quand elle se satisfait de sa condition et ne cherche plus à la transcender ? Kubrick prenait le problème sous l’angle du tout-technique, du tout-technologique et de l’intelligence artificielle. Dans « 2001 » le nihilisme passif dénoncé par Nietzsche était celui de la soumission de l’Homme à la machine et de son aliénation consécutive à la technique. Qui contrôle qui du biologique et du technique, de la créature et du créateur ? Nolan prend lui le problème sous l’angle opposé, que se passerait-il si l’Homme abandonnait le progrès et la science et se complaisait dans sa condition purement terrestre et naturelle ? Que se passerait-il s’il arrêtait de regarder vers le ciel et de rêver? Le postulat est donc inversé. On pourrait même aller plus loin, arguant que les événements de Interstellar se déroulant après ceux de « 2001 », Nolan interroge Kubrick sur la viabilité de sa conclusion. Que se passerait-il si effectivement l’Homme reprenait la main sur la technique et mettait un coup d’arrêt à l’évolution technologique, pérennisant ainsi l’évolution biologique comme seul moteur de l’évolution de l’Homme. La réponse est évidente et donnée en introduction, l’Homme, en agissant de la sorte, courrait à sa perte. Rabelais chuchote à l’oreille de Nolan « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Sur son approche, donc, Nolan prend le contrepied de son prédécesseur. Tout deux en revanche mettent en exergue le même antagonisme fondamental qui existe entre le nihilisme passif de l’Homme et la volonté de puissance qui devrait l’habiter et le caractériser. Chez Kubrick cette dualité se cristallisait autour de la lutte entre Dave Bowman et HAL pour le contrôle de Discovery One, du savoir et donc de l’humanité, Dave représentant le versant surhumain et HAL le versant nihiliste de cette dichotomie nietzschéenne. Chez Nolan c’est dans l’opposition entre le frère Tom et la sœur Murph qu’il réside. Si le premier incarne l’homme de la terre et de la nécessité résigné à son sort et à subir les sévisses de la nature, la seconde relève de l’émancipation, de la pensée, de la curiosité, de l’exploration et de la domination. Cette opposition sera mis une deuxième fois en avant au cours du film et sera mise en parallèle avec la lutte que se livreront, à des années lumières de la Terre, dans les recoins les plus éloignés de l’univers, deux hommes pour leur survie.

Un thème que Kubrick n’aborde que volontairement brièvement dans son film, à travers une retransmission vidéo entre le Dr Heywood R. Floyd et sa fille, Nolan développe de manière remarquable dans le sien, est la place de la famille dans l’histoire de l’humanité. La petite histoire, cheval de trait de la grande Histoire. L’amour, unique moteur du film, de ses personnages et de l’Histoire. Il est à tous les niveaux. Si l’amour du père pour le fils est évident mais relève d’une certaine manière d’une forme de circonstance compte tenue des événements, la complicité avec la fille est en revanche d’une perfection quasi-divine. Elle relève d’une force supérieure qu’on qualifierait aisément de biblique. Le mot est lâché. Il coule dans leurs veines le même sang, et dans leur rêves, les mêmes espoirs. La même volonté et la même curiosité guident leurs pas. L’Histoire, le Temps les a cloués au sol et fait naître, pense-t-on, quarante ans en avance ou en retard. C’est pourtant d’eux que dépendra le salut et l’avenir de l’Homme. Tel Atlas supportant sur ses épaules le monde et sa voûte céleste. Un couple divin qui renvoie forcément à la religion donc, et en particulier à la mythologie gréco-romaine et à la Vulgate (où le Christ est respectivement assimilé à Lucifer et à Prométhée), où le père, Joseph Cooper, serait associé au Christ, et la fille, Murphy, représentant l’arme de la science, de Dieu, à la Vierge Marie. Celle par qui tout commence. L’idée est magnifique et le retournement de caractères phénoménal. Comme le Christ, donc, mais également, et peut-être surtout, comme le premier Homme de Dieu, son premier interlocuteur, Moïse. L’Homme Universel, toute religion confondue. Celui qui préfigurera Jésus Christ pour le christianisme et le prophète Mahomet pour l’islam, et qui mènera son peuple hors des terres d’infamie qui l’affament. Si les immenses nuages de poussières qui balaient régulièrement la surface de la Terre rappellent à certains un vieux démon steinbeckien bien connu, ils évoqueront pour tous L’Exode et la huitième plaie d’Egypte (bien qu’il ne s’agisse pas ici de sauterelles), comme la lente agonie de la dernière génération leur évoquera la dixième. Se pose alors les questions du pourquoi et du qui ? Pour quelle raison l’Homme essuierai-t-il cette punition divine et qui alors serait ce Dieu qui la commanditerait ? Qu’est-ce que l’espèce humaine a-t-elle pu bien faire ou commettre de si dommageable et répréhensible pour mériter pareil châtiment ? C’est évidemment le grand gaspillage du XXe et du XXIe siècle qui est pointé ici. Cet abandon progressif et radical de la science et du progrès que nous montre Nolan dans Interstellar n’est en fait que la conséquence de leur surexploitation, et surtout de leur mauvaise et aliénante utilisation, que dénonçait déjà Kubrick dans son film en 1968. Mais là où ce dernier conclu son film par le retour en force de l’espèce humaine en tant qu’être vivant biologique et animal sur Terre, Nolan tourne le sien vers l’espace et les étoiles, au côté de la technologie. Kubrick s’affranchit de la technique, Nolan s’affranchit du problème de la technique. La question du pourquoi étant élucidée, reste à répondre à celle du qui. Qui donc soumet l’humanité à son courroux et la pousse vers la sortie ? Qui souffle sur ses nuages et aspire son oxygène ? La réponse, évidente, est dans la question. Ce n’est ni plus ni moins qu’elle même, coupable de ses erreurs, qui paie la rançon de sa gloire technologique d’antan et de la décadence de sa raison. On en renvient encore et toujours à Rabelais. Ou comment l’Homme, pour réparer ses excès passés, versa dans l’excès inverse plutôt que de traiter sa folie et choisit au fond la forme et au mal ses symptômes. C’est pour ne pas s’être respecter elle-même, et par-dessus tout pour ne pas avoir respecter les préceptes de la main qui la guidait, j’ai nommé la science, que l’humanité s’est retrouvée au pied d’un mur de poussière, son échafaud. Le sacrifice de la raison sur l’autel du dieu science n’était pas celui qu’il fallait. Cette liturgie a comme un goût de cendres. Le mal est profond. Et pourtant, si l’Homme accédait et acceptait enfin le scientifique, l’explorateur, le pionnier et surtout l’homme doué de raison qui sommeillent en lui, tous ses problèmes de pesanteur se dissoudraient comme la brume matinale dans les premiers traits solaires. L’Homme serait alors son propre Dieu dans les mains de Science et de Raison et pénétrerait finalement l’essence même du Surhomme. Voilà qui répond à la question du qui.

Tout cela, en plus de le dire plus ou moins explicitement grâce à ses références et à ses dialogues, Nolan l’exprime implicitement au travers de sa mise en scène. Les trente premières secondes du film sont à ce titre d’une simplicité et d’une intelligence sans équivoques. A mesure que la poussière tombe et recouvre les rangées de livres et la maquette d’une navette posée sur l’étagère de la bibliothèque, apparaissent en filigrane les douze lettres d’Interstellar. La métaphore est claire. Il est révolu le temps où l’homme s’élevait intellectuellement, s’enorgueillissait de ses exploits passés et repoussait toujours plus loin les limites de sa compréhension. Il s’appesantit désormais sur sa faim, sa fin, et regarde la poussière lui obscurcir l’horizon. La scène d’introduction qui suit évoque quant à elle l’aspect biblique du film et donne lieu à une séquence somptueuse, signe d’une maîtrise et d’une maturité de Nolan que je ne lui connaissais pas et que j’étais loin, très loin, de lui suspecter. Cooper, dans un sommeil agité en proie aux réminiscences de son inconscient, rêve du passé. A bord de son « Ranger », il est en passe de déchirer la stratosphère et de déployer ses ailes dans le vide spatial quand une anomalie magnétique non détectée le contraint à s’éjecter. Tout instrument hors-service et avarie consommée, le « Ranger » s’écaille et va se crasher. Myosis. A son réveil l’attendent sa fille, surprise par le fantôme qu’elle pensait déjà être son père, et, par la fenêtre de sa chambre, sa malédiction, sa punition…L’immensité verte de ses champs de maïs enclavés dans une vallée bordée de montagnes. Tout y est déjà…Lucifer, le porteur de lumière déchu, la terre sur laquelle il est accablé, et le fantôme, le Surhomme, lui. Mais une nouvelle fois, Nolan prend le contre-pied de ses références, et fait de son ange déchu, non pas un simple rebelle à l’ordre établi mais un insurgé contre le nihilisme passif latent qui endort et creuse lentement la tombe de l’humanité. Une tombe poussiéreuse et fleurie par la moisissure. Il ne le condamne pas mais le glorifie et rejoint alors la Vulgate et intronise définitivement Cooper, l’ingénieur, charpentier du futur, comme le Christ En quête d’ailes et répondant à l’appel du ciel, n’hésitant pas à détruire un pourcentage de sa récolte et faire manquer une partie des cours de la matinée à ses enfants, pour l’unique plaisir de rêver à nouveau et traquer un drone indien volant à basse altitude. En famille. Pour lui donner un rôle socialement responsable. Comme lui, le pilote de la NASA qu’il était, a du s’y résoudre. C’est au cours de ce raid à travers champs que sera mise en avant pour la première fois la dichotomie entre Tom et Murph, le frère et la sœur. Si l’une est vive, curieuse de tout et profondément réfractaire à la pensée révisionniste et fataliste actuelle, l’autre est au contraire complètement borné et soumis à son environnement obscurantiste et aux ordres qui en émanent. « Tu seras agriculteur comme ton père. » Amen. « Remplace la roue de secours. » Amen. Il faudra en outre y réfléchir à deux fois avant de lui confier le volant avec comme mission de suivre coûte que coûte l’oiseau de fer en perdition…Ne recevant pas l’ordre contraire lui intimant de freiner aux abords de la falaise, l’apprenti fermier aurait propulsé tout sa petite famille dans le vide et la mort sans esquisser la moindre tentative d’insubordination, si son père n’avait pas réagi au dernier moment. Tout un pan de la thématique du film est illustrée ici dans la relation fraternelle entre Tom et Murph et renvoie à celle filiale du film de Kubrick qui opposait HAL et Bowman. A l’instar de Tom, plus personne sur Terre n’a la moindre envie, la moindre espérance, le moindre rêve. Une génération de zombie faisant du gardiennage et creusant sa tombe à la force de son indifférence. Là encore la mise en scène de Nolan sert son propos, focalisant toujours l’attention sur Murph, tout en prenant bien soin de garder Tom dans le hors-champ. Elle va même encore plus loin, elle accable l’Homme au sol et fait littéralement de sa Terre, une prison à ciel ouvert…Le ciel en effet, n’est plus depuis longtemps une échappatoire. L’horizon, celui qui les sauvera à la fin du film, est bouché. Lumière naturelle aveuglante et immenses murs de poussières, de champs de maïs et de montagnes alentours, tout cloître l’homme sur son sol et le condamnent à sa médiocrité. C’est dans l’espace que les Cooper trouveront le leur.

La fin de cette première partie, comme celle de 2001…L’Odyssée de l’Espace, est elliptique. Mais là où le match cut de Kubrick mettait en perspective le saut technologique de l’humanité dans le temps et l’avènement d’Homo Faber, Nolan nous montre lui l’arrachement d’un père à sa fille et celui d’un homme à son berceau, à sa terre, à sa Terre qu’il ne reverra plus jamais. Encore une fois, Nolan me surprend, tant sur la forme que sur le fond. En faisant s’opposer Cooper à la gravité, celle qui pourtant le sauvera, il l’éloigne définitivement des siens et, s’il reverra la première au seuil de sa mort, la seconde lui restera pour toujours un lointain souvenir. Un bon et un mauvais, poussant inlassablement ses habitants hors de ses frontières, mais tellement beau et parfait.

SMA-1 (Saturne Magnetic Anomaly One)…Il y a maintenant quarante huit ans, une anomalie magnétique appelée « trou de ver » est apparue au fin fond d’Hélios, orbitant Saturne. Il émane d’elle quantités de spectres, d’influences et d’informations venus d’ailleurs, de très loin, des confins de l’univers, hors de portée de l’imagination humaine. Elle courbe l’espace et se confond avec le temps et permet à quiconque la traverse d’accéder aux recoins les plus lointains de l’univers. De l’avis des experts, son avènement n’a rien d’un hasard et le timing de son apparition est trop parfait pour en être le fruit. Non. Elle a été placé là délibérément pour sauver l’humanité de sa proche agonie. Par « ils », pour nous. « Who’s they » demandera par deux fois Coop’ au vieux professeur Brand, tantôt en se référant à leurs sauveurs, tantôt en se référant à eux-mêmes, peut-on penser. La solution était déjà là. La porte de sortie c’est elle. A partir de là tout ce qui arrivera ne sera plus l’œuvre du sort mais la volonté d’une entité supérieure, d’une dimension insoupçonnée. Dans le plus grand secret, douze missions, regroupées sous l’appellation biblique Lazarus, sont alors montées puis envoyées simultanément au croisement de l’astre annelé et du trou de ver afin d’explorer les potentialités salvatrices de cet autre univers dont l’anomalie serait l’entrée. Des douze, seules trois continueront d’émettre des années après leur départ : Miller, Edmunds et Mann, du nom des trois astronautes qui portèrent si loin l’espoir de l’humanité. Trois émissions synonymes de trois planètes candidates à l’élaboration d’une colonie humaine et donc de sa pérennité. Afin de se rendre compte de la réelle faisabilité d’une telle entreprise sur l’une où l’autre de ces prétendantes et de l’innocuité d’une vie à long terme, une dernière mission de reconnaissance, baptisée Endurance, est envoyée sur les traces des trois premières. A son bord, Cooper et le docteur Brand, la fille du père du programme de colonisation extraterrestre, entre autres scientifiques. Mais si l’unique objet de leur mission est bien de trouver à l’espèce humaine une planète de substitution et d’y perpétuer sa lignée, leur moyen pour y parvenir est en revanche double : ou l’Homme aura percé le secret de la gravité et s’affranchira de son socle terrestre, ou il y disparaîtra, faute de quoi, et ne devra sa pérennité qu’à la diversité génétique de sa semence emportée dans l’espace.

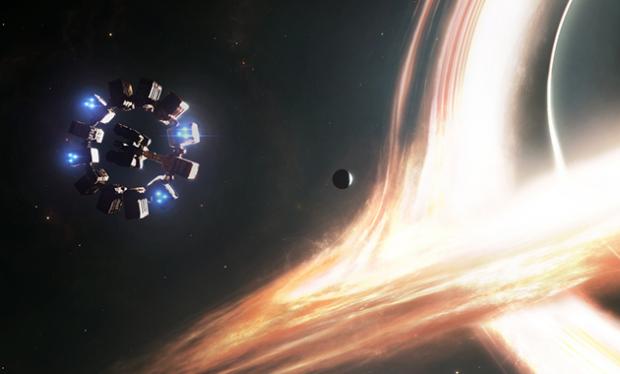

A l’instar de 2001 : L’Odyssée de l’Espace, cette partie n’est qu’une transition entre la première et les deux dernières du film, le trou de ver pouvant alors être comparer au monolithe sélène et Garguantua, l’énorme trou noir, au monolithe orbitant Jupiter. A ce titre, les points communs avec le film de Kubrick, bien qu’ils ne soient qu’anecdotiques, ne manquent pas, qu’il s’agisse de la confidentialité de la mission, de la présentation de la station rotative Endurance (similaire à la Station Spatiale V, et quadrillée, telle le cadran d’un montre, en douze parties) des communications vidéos, ou encore de l’envahissement du vide spatial par une musicalité nouvelle (Le Beau Danube Bleu pour Kubrick, et le grondement du tonnerre, l’écoulement de la pluie et quelques notes de piano jalousement distillées pour Nolan, pas besoin de Strauss quand on a un Zimmer à ce niveau-là). Cette séquence se terminera, comme dans « 2001 », par l’entrée en contact du professeur de l’expédition avec l’anomalie magnétique découverte, la comparaison avec « 2001 » donnant d’ailleurs déjà les clefs du film. Alors que le monolithe sélène a peine effleuré envoie ses informations à son homologue en orbite autour de Jupiter, le contact du docteur Brand, lors de leur traversée du trou sphérique, avec ce qu’elle suppose être la forme d’intelligence ayant placé le trou de ver au voisinage de Saturne, ne veut rien dire d’autre que ce qu’il signifie à travers le prisme de « 2001 » : si elle entre bien en contact avec une forme d’intelligence supérieure, ce n’est ni plus ni moins qu’avec l’homme assis à sa gauche, l’homme en face d’elle, l’Homme du futur, le Surhomme.

« Dieu est mort ! Dieu reste mort ! Et c’est nous qui l’avons tué ! Comment nous consoler, nous les meurtriers des meurtriers ? Ce que le monde a possédé jusqu’à présent de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous notre couteau. Qui nous lavera de ce sang ? Avec quelle eau pourrions-nous nous purifier ? Quelles expiations, quels jeux sacrés serons-nous forcés d’inventer ? La grandeur de cet acte n’est-elle pas trop grande pour nous ? Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux simplement ne fût-ce que pour paraître dignes d’eux ? »

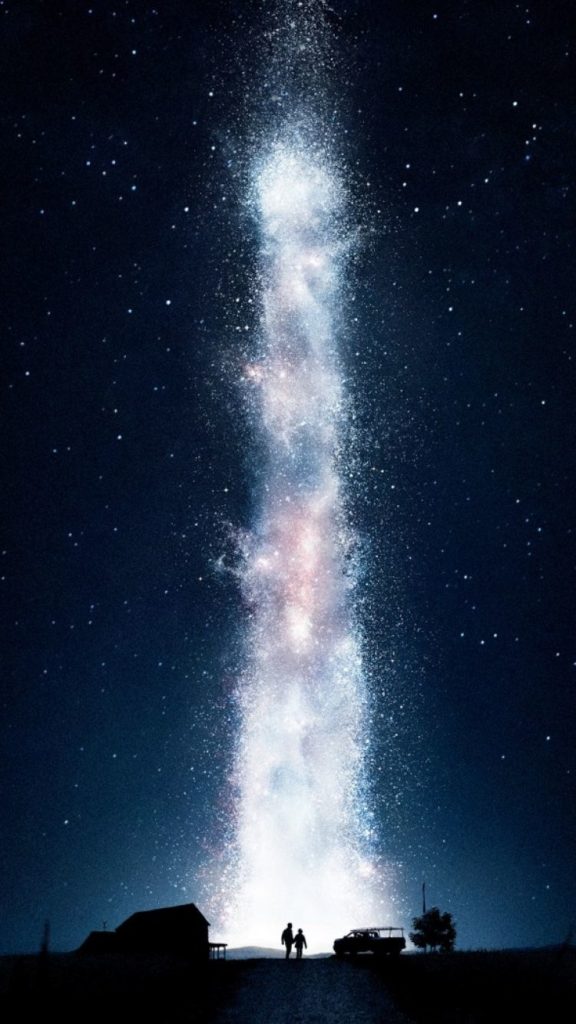

La métaphore biblique est une fois de plus présente. Que les missions Lazarus soient constituées de douze astronautes partis dans les recoins les plus reculés de l’espace porter l’espoir de l’humanité n’a évidemment rien d’un hasard. Nos douze astronautes sont nos douze fils de Jacob partis fondés les douze tribus d’Israël. Mais ils sont également les douze nouveaux apôtres. Les douze représentants du peuple nouveau tel qu’il sera rassemblé par Dieu à la fin des temps, d’après Mathieu (Matthew), et qui rappellent au Christ, donc à Cooper, sa mission de mener l’Homme et son rassemblement à son accomplissement. Après tout, pourquoi le calendrier de l’humanité nouvelle, celle résidant dans l’espace dans le cylindre O’Neill, et qui n’a jamais connu la Terre que par les récits de ceux qui l’ont quittée, n’aurait pas comme origine du temps, non pas la naissance du Christ, mais la naissance de Cooper, l’homme envoyé sur Terre pour la libérer ? Et si chaque date était suivie de l’inévitable initiale JC, non plus pour Jésus Christ, mais pour Jospeh Cooper ? Et si la bible avait été dictée, comme la théorie de la gravité et de la singularité par Cooper à sa fille, par l’homme du futur, donc, d’après Nietzsche par Dieu, des dieux, nous ? Après tout, la Deuxième Lettre à Timothée (chapitre 3, verset 16) nous dit bien que la Bible fut « inspirée » par Dieu…Cette partie se clôt comme « 2001 » le contact de l’Homme avec l’anomalie magnétique et de l’humanité avec sa prescience. Cette conclusion est particulièrement belle, la traversée du trou de ver et de toutes les galaxies séparant la notre de la nouvelle étant ce que j’ai pu voir de plus beau au cinéma depuis longtemps, exception faite de quelques autres plans proposés par Nolan (Endurance fusant devant les anneaux de Saturne, l’amarrage final sur fond de planète glacée ou encore la dérive du reste d’Endurance le long de Garguantua) et de la ressortie de 2001 : L’Odyssée de l’Espace (évidemment). La force d’Interstellar réside dans cette capacité qu’a toujours eu son réalisateur à matérialiser son imaginaire, qu’il ait fait hier dans Inception comme aujourd’hui dans Interstellar, chose pourtant très compliqué quand on s’y essaie modestement en voulant par exemple décrire son rêve à quelqu’un. La forme, les couleurs et les reliefs du trou de ver, sublimés par le choc acoustique de sa traversée sont autant l’entrée de l’équipage de l’Endurance dans une nouvelle région de l’univers que celle du spectateur dans l’esprit du metteur en scène : tout ce qui suivra relèvera des purs fantasmes visuels et narratifs de Nolan. Et c’est très beau un réalisateur qui nous laisse entrer dans ses pensées pour nous montrer ses rêves les plus fous. La générosité de Nolan confère sa splendeur à Interstellar.

Garguantua Mission…

Le bulk franchi, l’équipage de la station Endurance atteint une région de l’univers que seuls trois êtres humains ont déjà parcouru avant lui. Immense, vide, noire, pleines d’étoiles et de nébuleuses, elle est dominée par le majestueux trou noir Garguantua qu’elle abrite. Trois humains synonymes de trois destinations, le choix de la première étant laissé aux soins du quatuor de voyageurs interstellaires, mais qui choisir de la planète du docteur Miller, dont l’orbite autour du trou noir relève plus du numéro d’équilibriste que de la trajectoire purement elliptique et qui soumet ses visiteurs à un dramatique glissement temporel, de la planète du docteur Mann, elle aussi à quelques encablures du monstrueux attracteur, mais qui continue d’émettre des signaux vitaux encourageants, ou de celle du docteur Edmunds, située bien au-delà des deux précédentes, mais qui présente, malgré une interruption de son émission, des caractéristiques physiques et biologiques propices à la vie et donc à l’implantation de l’Homme ? Pour une question de proximité et de relevés topographiques faisant part de la présence d’eau et de composés organiques à sa surface, c’est à la seconde que reviendra l’honneur de la première visite. Elle s’avérera malheureusement une mauvaise option, fatale pour un membre de l’expédition, et de courte durée pour les deux survivants. De courte durée, relativement à l’écoulement temporel autour de la masse céleste gargantuesque, chaque heure passée sur la planète océan équivalant à sept années sur Terre. L’expérience de la relativité sera douloureuse et dramatique car leur voyage éclair sur l’astre pélagique, ballottés par les gigantesques murs d’eau qui balaient régulièrement sa surface, leur coûteront 23 années terrestres. En l’espace d’un peu plus de trois heures, les enfants sont devenus des parents, les parents des grand-parents et les grands-parents des vieillards. Scientifiquement vertigineux. Un potentiel dramatique jusqu’ici inexploré qui jette en même temps que deux décennies sur les habitants de la Terre, un énorme coup de vieux aux précédentes odyssées spatiales et autres space-opéras qui s’affranchissaient pas mal du paradigme d’Einstein. Mais 23 années se sont également écoulées dans la station Endurance, en orbite au-dessus de la planète, et dans sa réserve de carburant si bien que dans l’hypothèse d’un voyage de retour, il ne resterait plus assez de ressources pour joindre les deux planètes encore restantes. Seule une le pourrait. Parce qu’elle est plus proche et qu’elle émet inlassablement le même message de survie depuis plus d’une décennie, la planète du docteur Mann, le « meilleur d’entre tous, est préférée à celle du docteur Edmunds, qui présentait pourtant les meilleures garanties.

Glacée, brumeuse, ammoniaquée, monotone, la planète du docteur Mann a pour tous des airs de Tartare. D’après l’intéressé, littéralement ramené à la vie par les survivants de l’expédition Endurance tel Lazare, sa surface recèle pourtant de trésors incommensurables, propices à la vie et donc à l’établissement d’une colonie humaine. Malheureusement la réalité est toute autre et les motivations de l’éminent scientifique bien moins nobles qu’elles n’y paraissent malgré un fond par forcément condamnable sur le plan humain. Car tout érudit et conscient des enjeux qu’il était, l’homme derrière le titre avait peur. Peur du vide, peur de la mort. Aussi simplement que cela, le docteur pressa un bouton et envoya, sous l’allure d’un message de bienvenue, un déchirant cri de détresse dériver dans l’espace pendant plus de dix ans. Nul autre n’ayant été éprouvé autant que lui, confie-t-il, sa légitimité à avoir craquer au seuil de la mort, s’il reconnaît qu’elle relève d’une certaine forme de lâcheté éthique vis-à-vis de ses onze collègues partis comme lui s’exiler dans l’inconnu, n’en demeure pas moins compréhensible. Et son instinct de survie exacerbé, doublée d’une volonté de fer de terminer coûte que coûte cette mission, un fait bien établi pour Cooper, au bord de l’asphyxie. Après tout, les Titans et Sisyphe ne tentèrent-ils pas eux aussi de s’échapper des profondeurs du Tartare où ils furent précipités ? Car ce Lazare là n’est pas de Béthanie, mais plutôt de Perfidie. Pire, sa trahison est plus de l’ordre d’un Judas quand il renverse, comme Ixion (un autre pensionnaire du Tartare) son beau-père dans une fausse ardente, Cooper dans le vide glacial. Encore une fois, Interstellar renvoie à la Vulgate mais utilise cette fois-ci non plus la doublette Jésus-Lucifer, mais la paire Jésus-Prométhée, ce dernier ayant également aidé les dieux de l’Olympe à défaire les Dieux Primordiaux lors de la triomphale titanomachie, dont Nolan nous rejoue ici la partition. L’analogie entre Mann et Ixion peut-être poussée plus loin encore quand on sait que la punition du second fut d’être fixé au sommet d’une roue enflammée tournant éternellement dans le ciel du Tartare et que la mort du premier survint en orbite autour de sa planète, assimilable au Tartare donc, lors de l’explosion de la station rotative Endurance.

Une roue ardente et tournoyante qui renvoie forcément à Nietzsche et à son éternel retour, et donc à la lutte entre le nihilisme passif et la volonté de puissance, le trépied du Surhomme, qui est à l’œuvre non seulement sur la planète tartaresque du docteur Mann, entre ce dernier et Cooper, mais également sur Terre, où s’affronte enfin les personnages du frère et de la sœur. Une joute qui n’est évidemment pas sans rappeler celle que se livra en 1968 l’ordinateur omnipotent HAL et le dernier être humain encore en vie, le Dr. David Bowman, et que met donc en scène Nolan via un astucieux montage en parallèle, chaque événement survenant sur une planète répondant à celui survenant sur l’autre : ainsi, la poussette « ixionique » de Mann à Coop’ répondra à l’entrée en scène de Tom chez lui, alors que Murph fait ausculter sa famille, la lente asphyxie et l’instinct de survie du père répondront respectivement à l’échec et à la pugnacité de la fille, et enfin, l’incendie volontaire provoqué par Murphy répondra au sauvetage in extremis de Cooper par Brand. Un combat nietzschéen avec dans le coin gauche Cooper, sa fille Murphy et le Dr. David Bowman et dans le coin droit, le Dr. Mann, Tom et le super-ordinateur HAL. Trois duels différents, trois lieux différents, trois époques différentes, mais toujours à la fin, le triomphe du Surhomme.

Garguantua and Beyond the Horizon…

La fin de « 2001 », qui fit entrer encore un peu plus le film dans l’histoire du cinéma et dans l’imaginaire collectif, voyait le futur Surhomme quitter enfin son vaisseau spatial, Discovery One, et plonger vers le dernier Monolithe pour entrer en contact avec sa prescience, sa substance, dans une ultime expiration, un dernier sentiment océanique, avant de renaître, conformément à l’éternel retour, sous la forme d’un fœtus astral. Ce contact avec le dernier échelon du savoir et cette accession au rang suprême de Surhomme, la fin d’Interstellar la propose également au terme d’une séquence des plus spectaculaires voyant Cooper s’arracher à l’attraction de la planète du Dr. Mann, et donc au nihilisme passif, avant de se livrer corps et âme à celle irrésistible du massif trou noir Garguantua, symbolisant alors la volonté de puissance. Un voyage par-delà l’horizon des événements, cette limite invisible et indicible en deçà de laquelle rien ne peut s’extirper de l’influence de l’astre, pas même la lumière, et à la surface de laquelle le passé ne serait qu’une conséquence du présent. Une région dans laquelle un observateur donné à une époque donnée pourrait influencer le futur, et que Nolan matérialise sous la forme d’un tesseract labyrinthique donnant à Cooper un accès illimité au temps par le biais de la gravité. Une vision kaléidoscopique aussi mystérieuse que le slit-scan de « 2001 » qui érige l’espace comme un château de verre et le trou noir comme la cathédrale de la vie et le mausolée du temps. Quand Kubrick offrait à son héros la vision de sa propre mort et de sa renaissance dans un appartement écarlate au style géorgien flamboyant, Nolan offre au sien le futur de l’humanité à travers les rayonnages de la bibliothèque de la chambre d’une fillette de 10 ans. Toute la dichotomie des deux films s’incarnent dans cet acte final avec d’un côté la pensée et la raison et de l’autre le cœur et la passion.

Il n’y aura pas de porte. Tu y es / Et le château embrasse l’univers

Il ne contient ni avers ni revers / Ni mur extérieur ni centre secret.

N’attends pas de la rigueur du chemin / Qui, obstiné, bifurque dans un autre,

Qui, obstiné, bifurque dans un autre, / Qu’il ait de fin / N’attends rien.

Et comme Zarathoustra descendant de la montagne, vient parler aux hommes, Cooper, tel l’homme du futur capable de voyager dans le passé et le futur comme un pèlerin descendrait ou monterait une montagne, vient parler à l’homme du passé et donner naissance à l’homme du futur. La passerelle c’est lui. Lui et TARS. L’automate bienveillant et farceur, sauveur de l’humanité, qui ira pêcher la perle au cœur des ténèbres pour la confier à Cooper avant qu’il ne la donne à son tour à sa fille, par le biais du morse, de la gravité, de l’amour. Là où la technologie freinait l’Homme dans 2001 : L’Odyssée de l’Espace, elle le propulse littéralement dans l’avenir dans Interstellar : le Surhomme Nietzschéen de Kubrick était biologique et avait l’aspect d’un fœtus astral, celui de Nolan prend la forme d’une équation et le nom de science. Chronos sauvant ses enfants. Là encore le son de cloche biblique est retentissant et l’Ancien Testament à l’œuvre. Si la planète du docteur Miller et les vagues successives qui la parcourent peuvent être interprétées comme le passage de la mer Rouge et la séparation de ses eaux, l’acte final d’Interstellar renvoie assurément aux dernières paraboles de l’Exode, l’incendie provoqué par Murph rappelant l’épisode du Buisson ardent sur le mont Horeb et la révélation finale dans le trou noir, celle des Dix Commandements sur le mont Sinaï. Deux théophanies scientifiques annonciatrices de l’avènement de l’homme comme surhomme et comme dieu et de la science comme main divine. Car si la bible fut « inspirée » par Dieu, comme le dit Paul de Tarse à son disciple Timothée dans sa deuxième épître, le Décalogue fut lui « véritablement » gravé dans la pierre par Moïse, sous la dictée même de Dieu. Ce dernier s’apparentant ici au surhomme, donc à Cooper, c’est bien par la science, qu’il dicte sa parole aux hommes.

Le Nouveau Testament, à travers la Résurrection, est également à l’œuvre lors d’une scène finale déchirante, émouvante et poignante célébrant la réunion du père et de la fille, du fils et du Saint Esprit, au terme d’une séparation de près d’un siècle. Mais si la séparation des deux êtres et des deux consciences fut marquée dans le temps et l’espace, un indicible filin, un invisible mais pourtant palpable lien les a toujours maintenu connecté l’un à l’autre, ensemble. A travers la gravité, qui les sauva avec le reste de l’humanité, à travers l’amour, qui en maintint un en vie et une dans la lumière, à travers la promesse qu’un père fit à sa fille de dix ans de rentrer et de la retrouver, Cooper et Murphy, dans leur mission divine, ne faisaient qu’un. Depuis leur dispute dans une chambre de fillette, le jour du départ du premier et de la grande séparation, à leur réunion dans une chambre d’hôpital, rien à changé, sinon le temps, les traits et les visages. L’ultime expiration qui sortit de ses poumons, la dernière vision d’immortalité, à travers son propre vieillissement, sa propre mort, puis sa renaissance, le dernier sentiment océanique que vécut le Dr. Bowman dans 2001, est symbolisé dans Interstellar, par les retrouvailles filiales d’un père divin aux portes de l’existence et d’une fille messagère au crépuscule de sa vie. Une dernière communion aux allures de prière et de derniers sacrements qui sera aussi bouleversante et intense que brève et solennelle. Car si Cooper, le Surhomme, l’envoyé de dieu, de l’Homme, était bien un Christ, l’humanité désormais ressuscitée était bien une Lazare. Alors, sa mission sacrée maintenant terminée, il peut enfin y aller, partir, rejoindre celle qui depuis le début savait, et qui fragile espère le revoir un jour, et l’attend seul, dans leur nouveau foyer, pour peut-être, à nouveau, être réunis. Comme Adam. Comme Eve. Avec la bénédiction de l’amour, son moteur, qui toujours l’emmène, le guide et l’attire. De la gravité, qui dans un ultime murmure lui souffle à l’oreille qu’un parent devant être le fantôme de l’avenir de ses enfants, le souvenir de ses beaux jours, ne doit pas assister à son trépas mais partir et exister. Que l’amour, par-delà les dimensions, jusque dans la mort, pour toujours les réunira. Ten, Nine, Eight, Seven, Six, Five, Four, Three, Two, One, Lift off. Le voyage interstellaire peut commencer.

A présent nous ne savons même plus si c’est un labyrinthe qui nous entoure, un secret cosmos ou un chaos hasardeux. La beauté de notre devoir est d’imaginer qu’il y a un labyrinthe et un fil. Nous ne trouverons jamais le fil, peut-être le trouvons-nous et le perdons-nous dans un acte de foi, dans le rêve, dans les mots que l’on nomme philosophie ou dans le pur et simple bonheur.

Je ne saurais dire ce qui une première fois me rebuta et qui, dès la deuxième, m’extasia. Peut-être la force colossale d’un film qui, telle une vague, ne m’avait pas emporté au départ, ayant moi-même pris soin de ne pas l’être, et qui dès la seconde, toute garde abaissée, me submergea violemment. Peut-être également la vision de Christopher Nolan, un réalisateur pour lequel je n’avais jusqu’à alors qu’une parfaite indifférence, accomplir l’exploit de signer en l’espace de trois heures, un des films les plus forts, les plus grands, les plus riches et les plus aboutis de ces dernières années. La perspective aussi de voir éclore un cinéaste, avec toute ses perfections et ses imperfections, ses forces et ses faiblesses, ses hautes préoccupations et ses démons, et le regarder s’élever au rang de ceux, en surtout de celui, qui depuis toujours l’obstine, le fascine et l’inspire : Stanley Kubrick. N’en déplaise à certains, et je ne me répéterais pas, les similitudes entre les deux films sont si fortes que leur divergences mêmes n’en sont que le fruit. Si la destination est au final la même, l’avènement d’un nouvel ordre et d’un nouvel homme, l’homme du futur, le Surhomme, le Dieu de sa propre existence et de sa destinée, le point de départ et le chemin tracé sont eux aux antipodes l’un de l’autre. Finalement, Interstellar et 2001 : L’Odyssée de l’Espace sont si proches et si différents à la fois qu’on serait tenté de dire qu’ils sont l’image l’un de l’autre dans un miroir. Une chiralité, une symétrie axiale quasi-parfaite. La main gauche et la main droite d’un même génial et grand cinéma aux lettres de poussières d’étoiles. Le choc de la surprise, donc, doit y être pour beaucoup, c’est certain, non pas que je ne reconnaissais en lui le réalisateur pétri de talent qu’il est, mais plutôt qu’il ne m’avait jusqu’ici jamais vraiment fait rêver au-delà d’une séance, mais cela n’explique pas tout.

Le souvenir sans doute de ce sentiment que je pensais perdu pour toujours, enfoui au fond de moi, et que seuls quelques immenses films comme Titanic, Autant en emporte le vent ou 2001 : L’Odyssée de l’Espace parvenaient parfois à me faire me remémorer, comme les fantômes d’un émerveillement passé. Celui qui m’accompagna par exemple deux fois en ce début d’année 1998 dans les salles de cinéma, découvrir l’épopée totale de Cameron et l’immortalité et l’intemporalité de l’amour qui unissait Jack et Rose. Celui encore qui m’envahit dans mon enfance lorsque je découvris Autant en emporte le vent et la force de l’attachement de Scarlett pour sa terre du Sud, Tara. Et celui, enfin, qui continue toujours de bercer mon esprit chaque fois que retentit le Zarathoustra de Strauss et que l’explosion du génie de Kubrick m’emporte dans les ténèbres de son odyssée spatiale et de mon subconscient, réveillant en moi la plus primaire des peurs : celle du vide. Si je parle de ces films, figurant tous trois aux premières places de mon top 10, ce n’est pas par hasard mais parce que je considère Interstellar comme la somme de leur tout, de leur essence, de leur substance. Une forme de cinéma généreux et total devenu bien trop rare de nos jours, et que Nolan avait contribué à tuer, et que ne pratiquait quasiment plus que des cinéastes comme Terrence Malick, Peter Jackson ou James Cameron. Un cinéma dévastateur des sens et des émotions, corrigeant le cynisme de la réalité ambiante, et emmenant le spectateur par-delà les capacités de son imaginaire. Une vision enfin de l’homme dans sa dimension divine. Une vision ethnocentrique de l’univers et de l’existence dans laquelle Nolan prend ses distances avec ses prestigieux aïeuls, préférant au naturalisme de Mallick, le vide de l’espace, à la gravité et à la pesanteur du cœur de Cameron, la force et la puissance de détachement de l’esprit, et au mysticisme fascinant et déroutant de Kubrick, la profondeur du cœur humain. Interstellar c’est tout ça à la fois, la somme du grand cinéma d’antan, ralliant le cœur et l’esprit, l’amour et la science.

Une ode à l’amour, une odyssée de l’espèce.

Gargantuesque Interstellar !!!

LE MEILLEUR A VIVRE…

Rédaction de la revue ECRAN LARGE

BRUTAPOCALYPSE…

Un des reproches récurrents visant Nolan serait son incapacité à générer de l’émerveillement, malgré des sujets et des univers appelant “naturellement” à offrir au spectateur de quoi se décrocher la mâchoire. Interstellar démontre avec brio que l’approche du cinéaste est non seulement parfaitement consciente, mais peut engendrer d’éclatantes réussites, comme le prouve sa représentation de l’apocalypse menaçant la Terre au début du film. Pour Nolan, nulle tentative de tirer le cataclysme en devenir vers l’ultra-spectaculaire, ou la destruction. Il préfère transformer subtilement notre représentation de l’Amérique pour donner à sentir l’inéluctabilité de l’écroulement en cours. Tout d’abord, sa caméra s’attache avec précision aux détails avec l’omniprésence de la poussière, le retour en force d’un motif ancien, à savoir l’agriculture, lui permettent de monter les USA non pas en proie au chaos, mais à une lente régression. Notre monde aseptisé et urbain n’est plus, l’alimentation, autrefois enjeu de productivité et de technologies nécessitant toujours moins d’humain a été bouleversée. Les images agricoles ne sont pas à proprement parler inédites en Occident, mais elles renvoient souvent au passé, et c’est bien le traitement de la caméra, qui enregistre les battements d’un monde à la fois familier et sans dessus dessous. Une fois établi que nos repères n’ont plus cours, Nolan peut subvertir encore ces États-Unis affamés en y plaçant des images très fortes comme cette tempête de sable, qui vient interrompre un match dominical de Baseball. Soit un des symboles les plus connus et représentés au cinéma de la vie familiale américaine, soudain recouvert par une autre image célèbre, charriant une symbolique tout autre, puisqu’elle est souvent associée aux châtiments divins, mais également à un cinéma dont l’action ne se déroule pour ainsi dire jamais aux USA. Réalisateur cérébral, Nolan sait aussi rendre compte d’une autre forme, peut-être plus insidieuse encore, de calamité. Quand Cooper fait face à une enseignante qui lui recrache une propagande étatique délirante, sur un sujet qu’il connaît pourtant parfaitement, le metteur en scène enfonce un ultime clou dans le cercueil de nos sociétés, dont il met en lumière ici combien une crise sévère suffira à abattre leur rapport au savoir et à la transmission. En optant pour cette apocalypse à bas-bruit, cette fin du monde qui nous rapproche non pas d’un nouveau big bang, mais bien d’un irrémédiable silence, le réalisateur a opéré un choix aussi fort que ravageur.

L’ELLIPSE MAGIQUE DU DÉCOLLAGE…

Nolan est un réalisateur qui carbure au concept, s’amusant bien souvent à distordre l’espace et surtout le temps, sa marotte la plus évidente. Interstellar étant un film gargantuesque qui sépare après moins de 45 minutes deux arcs narratifs situés à plusieurs milliers d’années-lumière l’un de l’autre, il fallait que la séparation en question marque les esprits. Et le pari est largement remporté. Les défenseurs des règles de la narration classique aiment tout écouper en 3 actes et désigner comme les séquences les plus fortes les instants de basculement entre deux de ces actes. Nolan ne s’esquive pas et s’y onfronte avec un brin d’irrévérence, car il fusionne au sein même de ce point de rupture ses longues prémisses et le début des péripéties, ce qui lui permet de souder indéfiniment les deux facettes de sa narration et par la même impliquer émotionnellement le spectateur, perdu au milieu de cette relation père fille et de ces adieux difficiles. Autant d’éléments cruciaux pour le développement de l’intrigue. En accolant avec une telle ellipse le départ et la mise à feu, il définit le monde de Cooper…Sa Famille qu’il la quitte à bord de son pick-up ou d’une fusée ne change pas grand-chose. Le sentiment de précipitation qui s’échappe de la séquence, couplée au long développement explicatif qui la précède, retranscrit également très bien l’urgence de la situation, le manque de préparation physique et psychologique dont pâtissent les astronautes. En tordant un peu une temporalité terre à terre très établie, Nolan pointe du doigt l’importance et la nécessité désespérée de ce grand départ, exigeant bien des sacrifices. Il annonce également les dilemmes temporels qui vont suivre. Avant de s’étendre de façon très littérale et métaphysique, le temps se resserre au ressenti, comme tout moment qui anticipe l’absence d’un proche. Encore une fois, on retrouve cette volonté de lier les conséquences de l’affect et les problématiques à l’ambition démesurée qui attendant les astronautes. Spoiler : ce sont bien ces mêmes affects qui vont finalement sauver le monde qu’il était si difficile de quitter. Techniquement, l’effet est redoutable. Les séquences de décollage, à l’instar des désamorçages de bombe, sont devenues des archétypes souvent appréhendés comme des passages obligatoires ou des parenthèses spectaculaires.

Rien de tout ça ici, puisque le cinéaste détourne à son avantage et avec une certaine forme de sadisme le cliché du compte à rebours, plus utilisé pour signifier la fenêtre temporelle bien trop courte dont disposent les personnages que pour créer un quelconque suspens. Et bien sûr, il y a la musique. Tout dans la scène s’articule autour du son, puisque c’est en mêlant images de la terre et audio du décollage que l’ellipse fonctionne. Et l’usage du majestueux crescendo de Zimmer, écrasant tout comme le temps qui passe, est parfait. Sommant les protagonistes de presser leurs adieux, le thème explose lors du trajet en pick-up, déversant l’émotion de la scène précédente sur le pauvre spectateur au rythme des larmes de Matthew McConaughey. Le morceau débute lors du fameux dialogue avec Murph, incluant de fait cette discussion terrible dans le processus et se coupe net avec le fracas du décollage, figurant ainsi la violence du départ de Cooper. Un sacré morceau de cinéma.

L’ÉMOTION CHEZ NOLAN…

Christopher Nolan s’est souvent vu reprocher le manque, voire l’absence totale, d’émotions dans ses films au profit de leur impressionnante technicité. Qu’il s’agisse d’Inception, souvent qualifié de trop froid pour émouvoir, de Dunkerque, film de guerre techniquement irréprochable mais souvent critiqué pour ses émotions trop distantes avec les spectateurs, voire de la trilogie Batman, le Britannique a du mal à créer de l’émotion. C’est d’autant plus troublant que les émotions sont au cœur des enjeux et personnages de ses films. Heureusement, Interstellar est venu réparer ce défaut au style nolanien. Mieux, l’émotion et les multiples émois provoqués par l’intrigue, le destin des protagonistes ou la musique sont un des points forts du long-métrage spatial. Christopher Nolan réussit en effet, peut-être pour la première fois, à capter les ressentiments, sensations, troubles, passions, bouleversements de chacun de ses personnages comme jamais auparavant.

Dans une interview lors de la sortie du film en 2014, il était d’ailleurs très clair sur l’importance qu’il a donnée à ce point pour son film…Les spectateurs auront je l’espère une réponse émotionnelle plus forte que dans mes films précédents. C’est le film où les émotions des personnages sont les plus importantes. Il s’agit d’un moteur essentiel de l’histoire. Et s’il était important de creuser les émotions des personnages, il fallait que ces sentiments soient simples, accessibles. Clairs et compréhensibles. Et ce fut le plus compliqué. Parce que ces émotions soulignent les concepts, et le discours scientifique qui se déploie dans les films. Ces discours sont parfois ardus, très compliqués, et je ne voulais pas perdre les spectateurs. Je voulais des émotions évidentes pour que ceux qui ne comprennent pas la partie scientifique puissent suivre et adhérer au film. C’est ainsi que l’amour, sans aucun doute l’émotion la plus prégnante du film, devient un moteur émotionnel de l’intrigue, celui que se portent les personnages de Murphy et son père Joseph Cooper étant le cœur même du récit. Cependant, comme le souligne très justement Nolan, c’est finalement son alliance avec le temps, comme déclencheur de l’émotion, qui ouvre les portes à une avalanche émotionnelle inédite dans la filmographie du cinéaste. En résultent des séquences terriblement émouvantes entre la fille et son père, comme la sublime scène du départ de la ferme ou les retrouvailles centenaires des dernières minutes du film.

L’apogée des émotions du film se tient dans cette longue succession de messages que découvre Cooper lors de son retour de la planète Miller. La caméra scrute le visage de son héros terrassé à l’écoute de 23 ans de messages, bouleversé par la perte de ce temps si précieux, découvrant que son fils a trouvé l’amour, eu un enfant finalement décédé, que son père lui aussi est mort et surtout que ses enfants ont le sentiment qu’il a disparu à jamais, voire les a abandonnés, que leur espoir s’est éteint et leur idée de le revoir un jour évaporée. Car oui, Cooper n’a pas répondu pendant 23 ans pour eux, même si cela représente seulement deux heures pour lui. En quelques minutes, Nolan délivre sûrement la scène la plus déchirante de sa carrière, y déployant l’impuissance de l’homme face au temps et simultanément, le pouvoir de l’amour, des sentiments, sur l’être humain. Une scène intime au concept simple, à la mise en scène discrète et pourtant dotée d’une force émotionnelle exponentielle. Difficile de dire qu’il manque d’émotions et que Nolan est incapable d’en créer après ça.

LE MONTAGE ALTERNÉ GÉANT…

La séquence du décollage, préfigurait la véritable force narrative d’Interstellar, à savoir son montage alterné, qui structure les deux derniers tiers du récit. Nolan aime les montages alternés, capables de mettre en image sa vision d’une temporalité non commune à tous ses personnages. La technique persiste à ce niveau, confrontant la rapidité du temps du côté de chez Cooper et la trop lente agonie de la Terre. D’ailleurs, c’est quand il revient de la planète à vague et qu’il se confronte à la vie accélérée de ses enfants qu’elle débute officiellement, donnant à voir ce qu’il s’est passé sur Terre pendant ces péripéties chronophages. À partir de là, Nolan va construire son récit sur ce principe, jusqu’à la conclusion, qui lie les deux espace-temps. Le film s’articule intégralement autour de la relation entre les deux personnages principaux. Et le montage s’en imprègne totalement. Il est déjà complexe de construire un film aussi long et ambitieux sur ce seul principe, mais le faire en confrontant en permanence ces deux points de vue aux antipodes demande une maîtrise scénaristique et du montage à toute épreuve. D’autant plus que le film parvient toujours à se relancer, et lorsqu’un dialogue intervient, il est souvent suivi par une action, que ce soit sur Terre ou dans l’espace. C’est là tout le principe de l’expérience, mettre sur un pied d’égalité les événements terrestres et extra-terrestres, autant au niveau de l’avancée de l’intrigue que de l’implication émotionnelle. Le montage proposé se saisit de cette ambition avec dextérité, sautant sans cesse d’espace en espace sans jamais perdre son spectateur, et plus impressionnant encore, sans jamais dévaloriser un des deux décors. Si on entend jamais dans le film un personnage clairement énoncer une niaiserie, le montage du film remplit ce rôle, signifiant par son parallélisme que c’est bien cette relation, qui, pour nous et les humains du futur, permet la fameuse séquence finale. Séquence où, comble de cinéma, les deux arcs narratifs alternés et aux temporalités différentes se retrouvent dans le même plan et interagissent entre eux. Conceptuellement, c’est sacrément gonflé. À travers cette séquence, Nolan théorise sa vision du cinéma comme une matière scientifique, puisque le montage alterné devient une réalité physique, et un super-pouvoir humain insoupçonné. Une sacrée déclaration de cinéphilie en sous-texte, donc, pour une scène visuellement impressionnante, véritable point d’orgue de la structure visuelle du long-métrage.

LA MUSIQUE…

La relation entre Zimmer et Nolan est une histoire d’amour solide. Le duo collabore depuis Batman Begins. Hans Zimmer était attendu avec Interstellar. Souvent pointé du doigt pour conserver des notes, tonalités et instruments entre ses compositions, on pouvait craindre une BO ni marquante et innovante. Au contraire, la musique est unique et grandiose, avec une place à part entière dans le film. La BO a été en partie composée avant l’écriture du scénario du film, Nolan écoutant un des morceaux en fond pour coucher sur papier l’histoire de son film. La relation intrinsèque de la bande originale et de l’histoire a donc toujours existé et composée sur une note d’intention très courte et concise de Nolan à Zimmer » ce que signifie être père « . De là, le lien entre la puissance de l’intrigue, de la relation père-fille au centre du récit et de l’impact de la musique sur celle-ci est évident. Difficile de résumer tout cela en quelques mots, cette bande-originale détenant tant de morceaux anthologiques…Une chose est sûre, en s’appuyant à la fois sur d’énormes notes d’orgue et de petites touches de claviers électroniques, d’immenses crescendos cuivrés et des bruits de la nature, la partition de Zimmer permet d’accompagner majestueusement les moments intimes de ses personnages tout comme les instants les plus spectaculaires, jonglant parfaitement avec les émotions de l’apaisement et la contemplation aux craintes et doutes.

Le morceau le plus marquant reste sans doute l’imposant Mountains survenant sur la planète Miller. Avec ses cliquetis, son tempo colle parfaitement à l’intrigue et à l’empressement envahissant les personnages devant leur mission. Le passage du temps et son importance sont intensifiés par son accélération crescendo jusqu’à l’arrivée tonitruante de cet orgue surpuissant accompagné de chœurs annonçant un déluge pour les personnages et les spectateurs. En résulte, un moment d’une intensité remarquable et globalement un grand instant de la bande originale obsédante et colossale composée par Zimmer.

BALLET SPATIAL…

L’image est très soigné et les paysages interstellaires magnifiques. À l’origine, il y a le physicien Kip Thorne, déjà affilié au projet à l’époque où Steven Spielberg devait le réaliser. Il a garanti l’authenticité physique de l’ensemble, tout en y distillant des théories sur la représentation de certains astres. L’entrée dans le trou de ver est visuellement inédite ainsi que la modélisation du trou noir, véritable vision d’artiste appuyée par des fondements scientifiques. Thorne, ayant accompagné l’intégralité du processus de fabrication, est surtout un travail de vulgarisation, pour rendre accessible des concepts très hypothétiques. Mais c’est bien Nolan et son génial chef opérateur qui permettent à ces visuels déments de faire sens, d’émerveiller et d’impressionner, en faisant virevolter en leur sein une bande d’humains, en guise de référent. S’en suivent des ballets spatiaux de toute beauté, des images uniques montrant la capsule Endurance voguer au milieu d’astres aux proportions incommensurables, dans un spectacle de tous les instants.

Le fragile matériel voltige et branle dans quelques séquences ultras tendues, que ce soit lors de l’entrée dans le trou de ver ou pendant la scène de l’arrimage. Cette dernière ne manquera pas de marquer au fer rouge ses spectateurs, grâce à une gestion du suspens qui arrive à point nommé pour conclure une longue descente aux enfers, des effets spéciaux très bien dosés et le morceau le plus épique délivré par Hans Zimmer. Bien plus qu’une cerise sur un gâteau intersidéral, c’est la consécration d’un mode de représentation alliant l’épique, le visuel et le scientifique dans un cocktail qui scotche tout le monde sur son siège, des deux côtés de l’écran. Les tournoiements de la navette cherchant à s’arrimer en urgence et les panoramas d’un autre monde auront posé leur empreinte sur l’histoire de la science-fiction.

ORGANIQUE FICTION…

On l’aura dit et répété, la volonté de l’artiste de n’avoir recours au numérique qu’en cas d’absolue nécessité confère à son cinéma des propriétés esthétiques autrefois banales, mais désormais exceptionnelles avec une photographie et des textures analogiques, organiques. Un choix esthétique qui préside également à la fabrication d’Interstellar, l’inscrivant dans le canon plastique aisément reconnaissable de son auteur. Mais cela à un autre effet, beaucoup plus intéressant et original que le simple alignement sur les marottes visuelles de Christopher Nolan. Avoir à même le plateau ses vaisseaux spatiaux, combinaisons, robots, environnements, gadgets et accessoires transforment logiquement la mise en scène, décuple ses possibles, son rendu, à tel point que le film marque une profonde rupture dans le cinéma de Nolan. Jusqu’à présent toujours appuyé sur un montage assez intense, voire frénétique, le metteur en scène change ici son braquet d’épaule.

Mal à l’aise avec le mouvement ainsi que la gestion de l’espace lors de ses scènes d’action, le réalisateur a également pris l’habitude d’utiliser d’artefacts de montage pour articuler ses ellipses, notamment pour les scènes dont il a du mal à organiser les entrées ou sorties de champ. Sans doute désireux de se dépasser, mais aussi ultra-stimulé par les décors formidables qu’il fabrique et habille, l’artiste va grandement dépouiller sa mise en scène. Pour la première fois, les plans durent, et la grammaire de son cinéma évolue nettement. Avec tous les éléments à sa disposition, le cinéaste peut donner une ampleur bien plus grande qu’à l’accoutumée à son découpage, et profiter de certains mouvements “indispensables”, notamment ceux des vaisseaux, pour reconfigurer sa gestion des mouvements d’appareil. Cela n’a l’air de rien, mais ce substrat science-fictionnel métamorphose littéralement son approche du médium. Et à la réflexion, c’est évident, tant on imagine que le ressenti est différent immergé sur un plateau reproduisant une aventure spatiale, plutôt que dans les entrepôts ou couloirs d’hôtel d’un Inception. D’ailleurs, on peut se demander si les effets de cette révolution stylistiques ne vont pas aller bien au-delà d’Interstellar, tant le filmage de Dunkerque cherche lui aussi l’ampleur, le déploiement qui pouvait faire défaut à certains de ses précédents travaux.

LE PIRE A SUPPORTER…

LA MORT DE DOYLE…

Chez Christopher Nolan, le nul est souvent dans le détail, et la mort du personnage incarné par Wes Bentley en est la plus belle démonstration. Le drame a lieu sur la planète-océan, où Cooper, Brand et Doyle se posent. L’heure est grave, puisque chaque seconde passée ici est lourde de conséquences, vu la proximité de la planète avec le trou noir, et le temps qui s’écoule différemment. Bien sûr, rien ne se passe comme prévu…Ils trouvent seulement l’épave du vaisseau de Miller, et réalisent très vite que d’immenses vagues balayent la planète, et vont les engloutir d’ici peu. Le temps que Cooper ne comprenne l’horreur imminente, Brand a déjà décidé de foncer vers un morceau d’épave, sur laquelle elle tombe et reste bloquée. Doyle envoie le robot CASE pour l’aider, la ramener au vaisseau, tandis que la vague se rapproche et emporte finalement le second rôle. Comment Amélia a-t-elle trouvé le moyen de bloquer sa jambe sous l’épave, en tombant dessus ? Si le morceau est lourd au point que seul CASE peut le soulever, comment a t-elle pu se coincer dessous ? Comment croire à la mort de Doyle, arrivé près de la porte avant Amelia, et semble attendre pour entrer ? Ce type d’incohérence est légion dans les blockbusters. La mort des personnages secondaires sont la chair à canon hollywoodienne. Mais au-delà de l’écriture défaillante, le montage de cette scène est à blâmer, tant il étire longuement…Doyle semble attendre la fin, comme un figurant. C’est un détail dans l’architecture globale, mais c’est un moment majeur dans les premiers pas cosmiques des héros. Il traduit combien Nolan peut sembler délaisser des éléments pourtant importants. Ce qui amène la question terrible et si le meilleur et le pire se côtoient parfois dans ses films, est-ce que la part d’accidentel est dans le raté, ou l’excellence ?

LE FILS MAL-AIMÉ…

Cooper a-t-il un problème avec son fils Tom ? Toute l’histoire est articulée autour de sa relation avec sa fille Murphy. Du début à la fin, c’est elle qui sert de centre gravitationnel. Cooper écarte son fils, sans raison valable vu le temps qui passe et la distance vertigineuse. Impossible de ne pas comparer les deux enfants, et constater la différence. Tom continue à envoyer des messages à son père, mais c’est bien la vidéo de Murphy qui attire l’attention. Tom reste attaché à la terre, mais sa sœur a repris le flambeau de leur père, assurant un lien intangible mais profond entre eux. Tom perd un enfant, atteint par le mal terrien, mais il s’accroche tellement à la ferme qu’il met en danger sa famille, jusqu’à ce que Murphy vienne les embarquer. Tom s’énerve contre elle et tape Getty, mais elle a trouvé la solution pour sauver le monde. Ce désintérêt pour Tom est si évident que le film l’éjecte après cette scène, et qu’il ne sera plus mentionné par la suite, clôturant Interstellar sur Cooper, sa fille, sa copine Amelia, et l’importance-la magie de l’amour. Tant pis pour Tom, qui a pris la poussière dans son coin. Que Christopher Nolan ait préféré centrer Interstellar sur la relation père-fille n’est pas un problème, et c’est d’ailleurs magnifique à l’écran. Mais difficile de comprendre pourquoi il a gardé ce personnage du fils, ouvrant la brèche à pas mal d’interrogations, là où un membre de la famille moins intime aurait pu remplir ce rôle sur Terre, et expliquer l’importance de Murph.

LA SURPRISE MAT DAMON…

La présence de Matt Damon n’avait pas été cachée. Il a officiellement rejoint le casting fin 2013, pendant le tournage, et pour un petit rôle inconnu. Le fait qu’il soit absent de toute la promo a bien sûr posé des questions, et nourri des théories. Pour ceux qui l’attendaient avec curiosité, son apparition au bout de 1h35 de film environ a donc dû être amusante. Mais au-delà de ce faux secret, l’apparition d’une telle star, au bout de si longtemps dans le film, peut poser quelques problèmes. Matt Damon qui débarque au bout de 1h35, ça attire l’attention, ça soulève des questions, et ça créé une attente. C’est comme un petit trou noir, qui redirige aussitôt la lumière. Le bon côté, c’est que choisir cet acteur-bon samaritain pour incarner l’ennemi inattendu a certainement étonné. Le mauvais, c’est que tout le monde avait conscience que Damon n’était pas là pour rien. Imaginons un instant que Nolan ait casté un acteur moins connu et reconnu.

Imaginons même qu’il ait inversé les rôles de Wes Bentley et Matt Damon, parce que la star qui meurt ainsi sur la planète-océan, ça aurait été un choc. La découverte de Mann sur la planète glacée aurait alors simplement marqué l’apparition d’un second rôle, et toute l’attention serait restée sur l’exploration des lieux, avec la mauvaise surprise à venir. Nolan n’a pas choisi Matt Damon pour rien, son intention était bien d’avoir un acteur connu pointer le bout de son casque dans la dernière partie de l’aventure. Il comptait sur l’aura sympathique du héros de Seul sur Mars pour piéger le spectateur…J’ai imaginé le docteur Mann un peu comme dans Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Il y a Kurtz, ce personnage dont vous entendez parler. Tout le monde dit, Il est super, peut-être que vous pourrez le rencontrer. J’aimais vraiment l’idée que le public se dise, en le voyant, Oh c’est Matt Damon. Tout va bien se passer, Matt a cette capacité fantastique à projeter l’intégrité et la chaleur humaine. Donc il apparaît dans le film, il a un plan, tout va bien se passer. Qu’on réalise qu’il est un être humain fragile, sujet à la lâcheté et toutes les faiblesses qu’on a tous…Il a adoré ce défi. J’ai adoré ce qu’il en a fait.

POURQUOI…

Le personnage joué par Anne Hathaway a été transformé en une quasi-fonction narrative, presque dénuée d’impact émotionnel. On comprend mal pourquoi Coop souhaite quitter la civilisation acquise à la cause spatiale qu’il a souhaité ressusciter pendant le plus clair de son existence, afin de retrouver une scientifique perdue sur un caillou stellaire, dont l’unique fait de gloire est d’avoir provoqué une rencontre bien reloue avec son semi-ex-scientifique lâche et stupide, incarné par Matt Damon. Après plus de deux heures à bâtir un ascenseur émotionnel d’une rare précision, Nolan trébuche coup sur coup sur deux tentatives de faire battre notre petit cœur, si grossières qu’elles écornent lourdement le dernier acte d’Interstellar.

UNE FIN PAS FINE…

Longtemps pointé du doigt comme un artiste mis en échec par la gestion de l’émotion, le chef d’orchestre d’Interstellar avait probablement ce grief en tête au moment de concevoir son épopée spatiale, tant on sent sa mise en scène travailler cette problématique avec un soin infini. De la célèbre ellipse pratiquée lors du décollage de la fusée en passant par le dévoilement d’années de messages adressés à Coop, Nolan transperce régulièrement le cœur de son spectateur. Avant de trébucher, brutalement. Sauvé, après avoir lui-même contribué à sauver l’humanité, il se réveille dans une station orbitale où il apprend que sa fille, alors au crépuscule de son existence, a entrepris un long voyage à travers l’espace pour le rejoindre. Et quand l’astronaute entre dans sa chambre, impressionné par les générations de descendants qu’il n’a pas connu, on attend que le récit atteigne son apogée émotionnelle, mais le scénario, plutôt que de laisser les sentiments surpuissants des personnages et par extension du spectateur, se développer et gagner en ampleur, les annule en tentant de les doper artificiellement. Cooper s’approche et se prépare à l’impossible pour tout parent, accompagner son enfant vers la mort, quand cette dernière exige qu’il quitte les lieux, expliquant qu’aucun père ne devrait avoir à assister au décès de sa fille. Pourquoi pas, mais dans ce cas, pourquoi avoir infligé à Coop ce retour préalable et un ascenseur émotionnel à la limite de l’incohérence, censé nous tirer les larmes devant sa cruauté sacrément artificielle ?