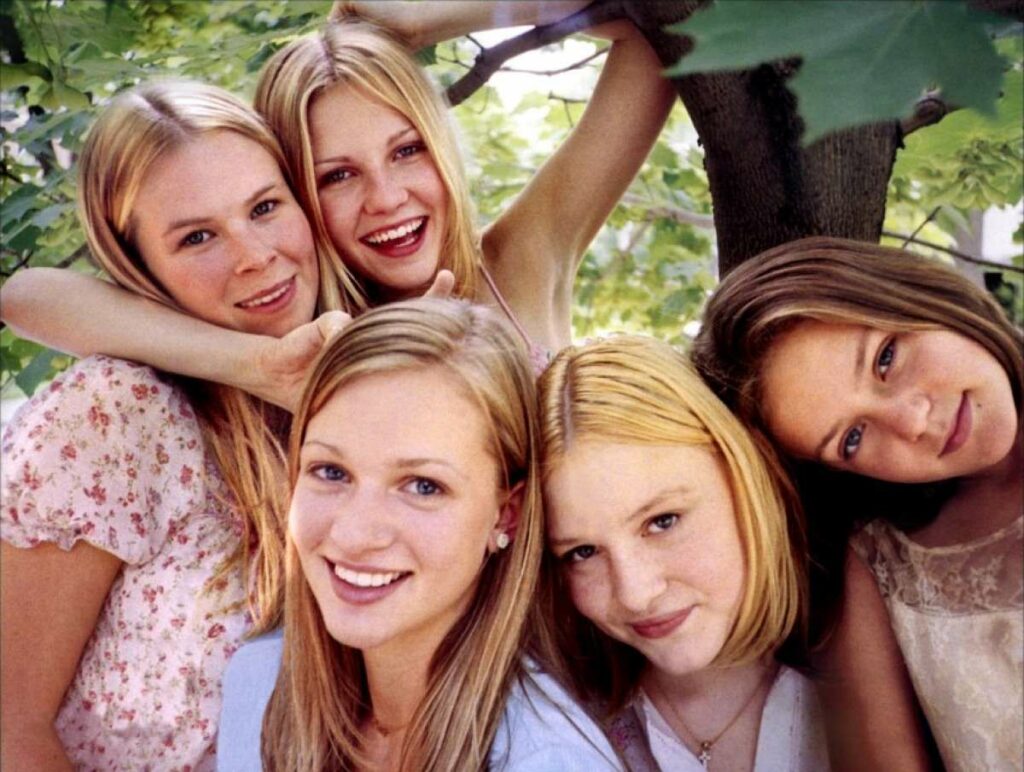

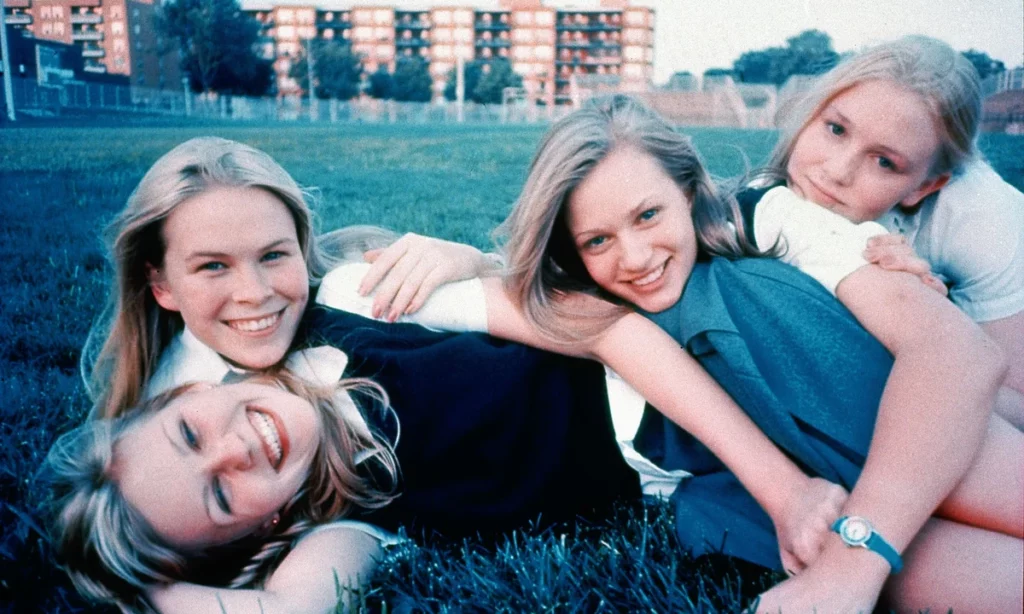

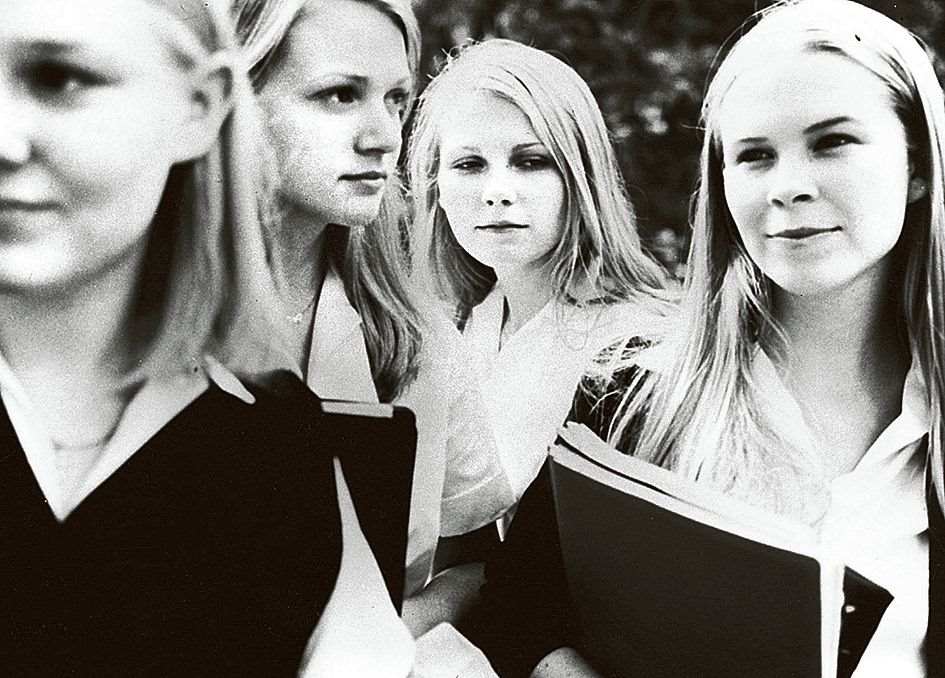

États-Unis, années 1970. Cecilia Lisbon, dernière- née d’une fratrie de cinq filles, vient de faire une tentative de suicide. Pour changer les idées de leur benjamine, les parents acceptent d’organiser une fête à laquelle sont conviés des garçons du quartier, depuis toujours fascinés par ces cinq sœurs à la beauté renversante. Au cours de cette soirée, Cecilia se jette par la fenêtre. Dès lors, les filles Lisbon, au nombre de quatre, vont être de plus en plus étouffées par leurs parents surprotecteurs, jusqu’à la tragédie ultime…Sorti en 1999 et adapté du roman de Jeffrey Eugenides, le premier long-métrage de Sofia Coppola est considéré comme un manifeste cinématographique sur l’adolescence middle-class américaine des années 1970. À juste titre. Cependant, réduire Virgin Suicides à un teen-movie dramatique revient à occulter tout le sexisme ordinaire révélé par le récit, à des niveaux de lecture pluriels, et qui par ses codes narratifs et esthétiques demeure un parangon de féminisme, innervé par le prisme du devenir femme de cinq sœurs, au destin tragique. Car « On ne naît pas femme, on le devient » proclamait avec clairvoyance Simone de Beauvoir le siècle dernier. Et ce devenir-là, complexe dans sa logique intrinsèque, doit se confronter aux carcans sociétaux qui enferment la femme dans une condition « genrée » dès l’enfance. Et s’accentue à l’adolescence quand corps et esprit se développent. Une métamorphose faite de paradoxes, distillée dans une lumière nimbée de bleu dès la première minute du film…Devant la fenêtre de la salle de bain de la famille Lisbon s’accumulent parfums et maquillage, les outils de la sacrosainte féminité ordonnée par la publicité, et autocollants d’étoiles et de papillons ornant le rebord. Face au féminin imposé, la résistance se fait naïve. Mais ce plan va au-delà en opposant un chapelet et un vernis à ongle sanguin, signifié à la fois de la sexualité et de la mort. Le rouge devient mortuaire dans l’image suivante, le long de ce fil de couleur, la beauté se mue en chute funeste dans la baignoire où Cecilia, la cadette, flotte veines ouvertes. La première a tenté de se suicider.

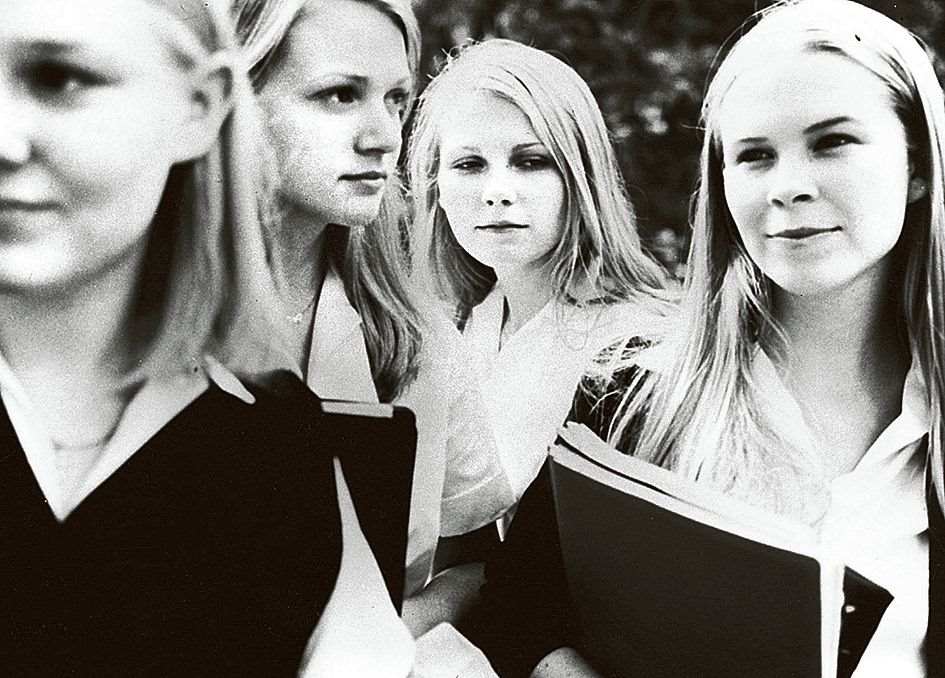

En moins de deux minutes, Sofia Coppola étale les affres du passage à l’âge adulte, ceux de chaque adolescente dans ce voyage tortueux entre l’enfance et la femme. Mais cela est fait par le récit des voisins, jeunes garçons fascinés par cette sororité de cinq blondes évanescentes et inaccessibles. Objet de fantasmes, l’histoire des sœurs Lisbon expose avec subtilité le problème du sexisme bienveillant. Leurs mal-êtres ne leur appartiennent pas, elles sont dépossédées de leur chair par le masculin. La narration en voix-off par les adolescents devenus hommes semble inoffensive. Pourtant les mots sont ôtés de la bouche de Cecilia, Lux, Bonnie, Mary et Thérèse, elles sont privées de leur image devenue écran de l’imaginaire du mâle. Un idéal féminin sexualisé dès la pubescence sans tenir compte que l’adolescente soit encore une enfant. Les premières images du film se font miroir de cette puberté bousculée…Avec un air innocent, Lux, la quatrième sœur au caractère rebelle incarnée par Kristen Dunst, lèche une sucette rouge ! Là encore, l’ambivalence entre la fillette et la femme se percute en une image, mais tout dépend de l’observateur à l’instar du personnage Lolita de Stanley Kubrick. La sexualisation physique des jeunes filles dérangeant le regard collectif, à contrario de celui des garçons, la transfiguration verse ici dans l’enfantin, refusant une réalité frontale. Un aveuglement de l’hypersexualisation du corps, pourtant présente, qui met en exergue toute la perversité d’une civilisation loin d’être civilisée.

Ce sophisme, toujours bien ancré à l’orée du XXIe siècle, atteint son acmé avec le sujet tabou des menstruations. Et bien qu’évoqué rapidement un camarade de classe invité à manger chez les Lisbon se trouve désarçonné par une pile de tampons dans les toilettes Sofia Coppola injecte en quelques secondes toute l’hypocrisie sociétale face à la puberté féminine. Dressées tel un mur, les boîtes de tampons affirment la différenciation physiologique de l’être humain, l’une des rares, ainsi que le début de la sexualité. La barrière de tampons devient totem vertueux du naturel, néanmoins totalement étranger au regard du jeune homme. Pris sur le fait de ce voyeurisme de l’intimité, la gêne envahie le cadre à l’image de la mascarade égalitaire que les mœurs pensent nos faire avaler telles de couleuvres. On glorifie les premiers poils au menton de l’adolescent, on dissimule honteusement les premières règles de l’adolescente. Mais avec cette image furtive, la réalisatrice rétablie la balance malgré la farouche détermination de la matriarche Lisbon dans le film à cacher cette naissance du corps. C’est ainsi que la mère rallonge les robes de ses filles pour le bal du lycée, désormais plus que quatre suite au suicide de la plus jeune. Elles apparaissent alors couvertes et immaculées dans leur drapés blancs de bonnes chrétiennes. L’enveloppe charnelle est censurée, telle L’Origine du monde de Courbet démontrant l’incroyable stabilité de la misogynie dans les esprits, et met l’accent sur l’origine d’un mal généré par un formatage du regard orchestré par à une dominance masculine.

Une supposée supériorité, qui fausse l’équilibre du jugement, dont Sofia Coppola se sert pour mettre en exergue cette injuste opposition. Dans son film le mâle fantasmé est incarné Josh Harnett, lycéen populaire qui après une puberté salvatrice se transforme en icône ultime de la masculinité adolescente de l’époque…Grand, cheveux luxuriant et comportement bad-ass. Trip Fontaine, nom plus évocateur, condense tous les clichés voulus par la société quant à ce que doit être un futur homme. Et aussi problématique que cela puisse être, au même titre que l’absolu féminin qui pèse sur les sœurs Lisbon, Sofia Coppola lève à nouveau le voile sur cette différence entre adolescents. Alors que Trip est vu, par tous les élèves, comme l’apollon de l’école pour qui la liberté sexuelle est une évidence, les quatre sœurs ne doivent pas être dévoilées. Une distinction de perception qui atteint une sorte de plafond de verre de la partialité avec la scène de sexe entre Trip et Lux. Suites à des ébats amoureux sur le stade de l’école après le bal, Lux se trouve seule au petit matin sur l’herbe fraîche mais surtout abandonnée à une expérience traumatisante sans explication. Et Trip de confesser, des années plus tard, ne pas savoir pourquoi il est parti. Voici l’épine dictatoriale qui nécrose l’adolescence et perdure à l’âge adulte…Le Casa Nova et la dévergondée. Un acte qui vaudra l’enfermement des quatre sœurs par la mère, lobotomisée par ses idéaux religieux.

Une réaction violente et radicale qui œuvre alors à une spirale dévastatrice dans laquelle la sororité répondra par plus de violence, le suicide. Le puritanisme ambiant des années 1970 de cette petite contrée du Michigan s’en trouve ébranlé, faisant voler en éclat les codes de la soi-disant moralité pour n’avoir plus que des brisures de vie d’adolescentes écrasées par le poids de mœurs obsolètes. Pour autant, la réalisatrice ne promène pas une caméra accusatrice, elle met simplement en scène un état de fait, un constant consternant et bien souvent invisible. C’est un regard bienveillant que déroule Sofia Coppola sous forme d’avertissement. C’est ainsi qu’après la première tentative de suicide de Cecilia au début du film, face à l’incompréhension du médecin quant à son acte, cette dernière répond…« Vous n’avez vraisemblablement jamais été une jeune fille de 13 ans ». C’est là toute la force féministe de Virgin Suicides qui refuse que le patriarcat, adolescent comme adulte, pense pour les jeunes filles, qu’elles aient 13 ou 19 ans.

SOFIA COPPOLA RACONTE… par Daniela Tijerina

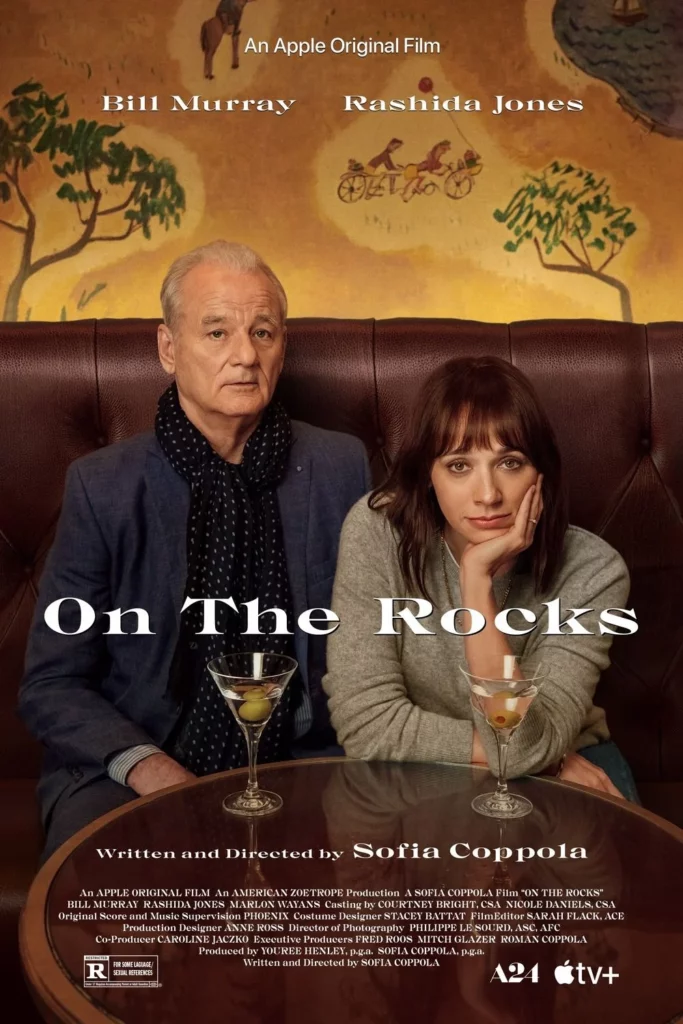

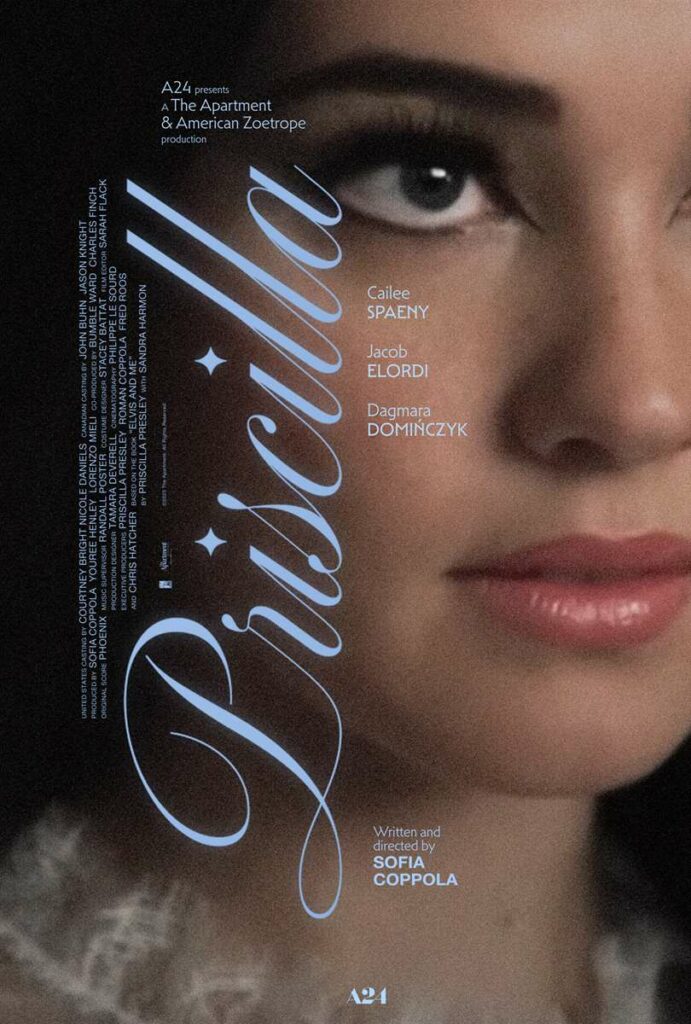

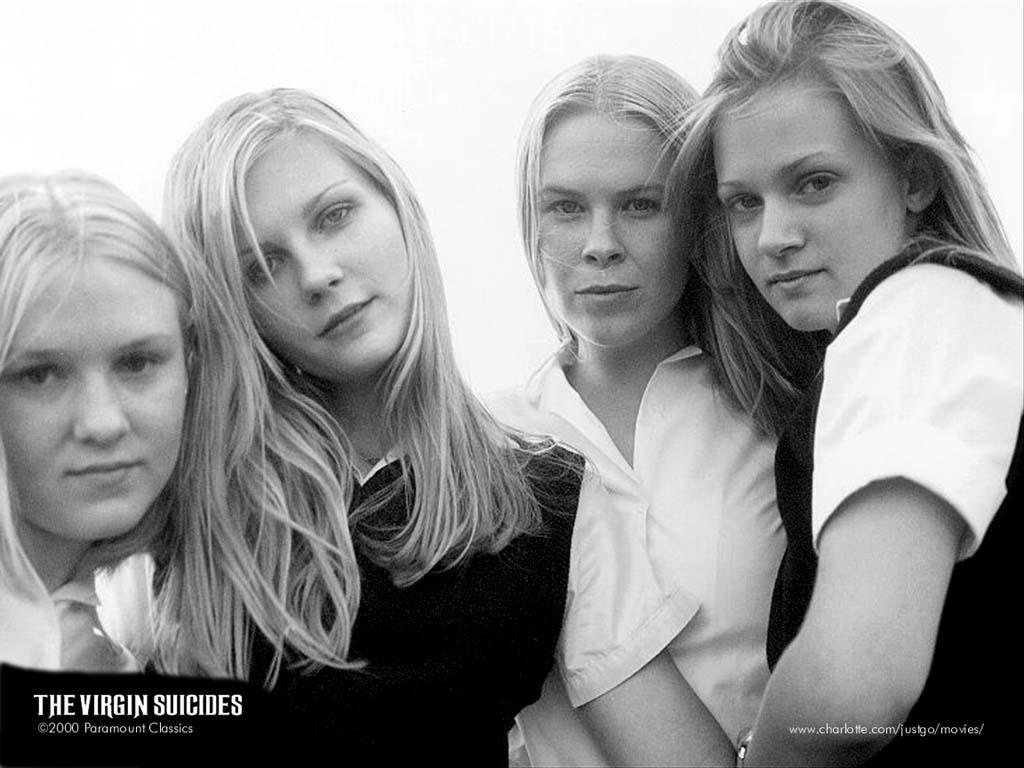

Avant que Sofia Coppola ne le réalise, l’idée même de Virgin Suicides voire son seul titre inspirait aux dirigeants de studios hollywoodiens une véritable terreur. Comme la réalisatrice oscarisée l’a expliqué au sujet de son premier film, sorti en 1999 et adapté du roman de Jeffrey Eugenides publié en 1993…« Ils pensaient que ça allait déclencher une épidémie, une vague de tragédies. Pourtant, tous les gens un peu censés à qui j’en ai parlé m’ont dit qu’il était justement important d’ouvrir le dialogue sur ce sujet ». Le film de Sofia Coppola raconte l’histoire des sœurs Lisbon, aussi éthérées que tourmentées, et de leurs morts prématurées, les unes après les autres, comme étouffées par leur banlieue proprette. Le récit, brumeux, presque onirique, se déploie à travers le regard des garçons du voisinage qui les vénèrent à distance. Si le film a été très bien accueilli à Cannes et en France, la sortie de cette modeste production indépendante, tournée en quatre caniculaires semaines à Toronto, est à l’époque passée quasiment inaperçue aux États-Unis.

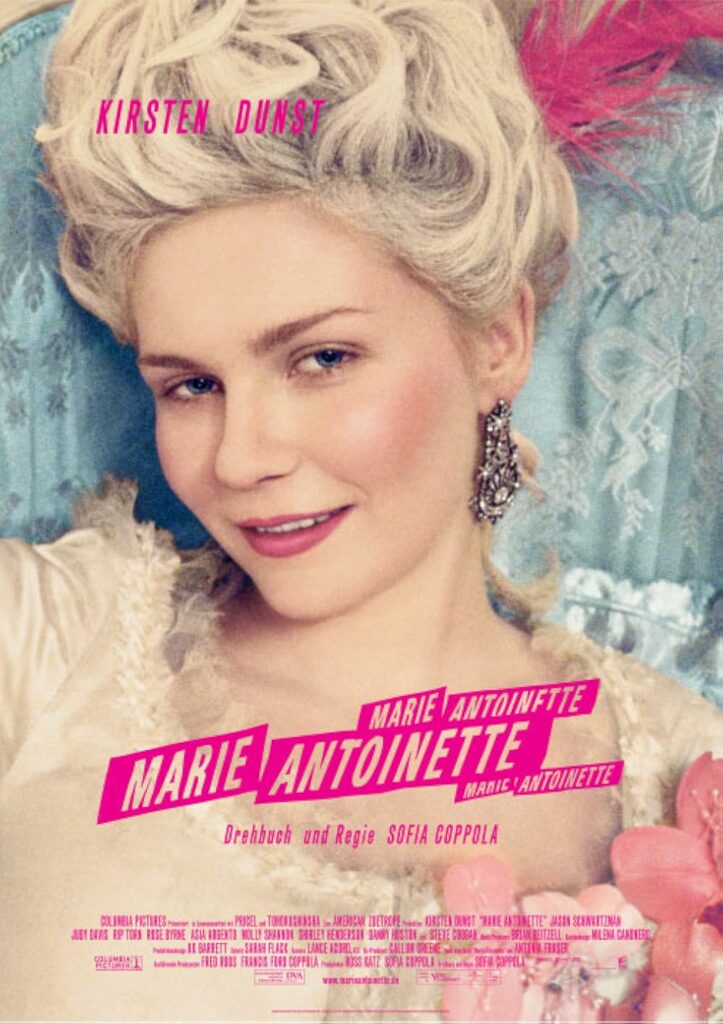

Sofia, qui n’a alors que 29 ans, est très triste de voir son premier long-métrage sombrer dans l’oubli…« Personne ne l’a vu à ce moment-là, c’est pour ça que ça me touche énormément que les gens le connaissent et l’apprécient aujourd’hui. À l’époque, c’était très mec, très macho des années 90. L’environnement était complètement différent. Le studio ne savait pas quoi en faire, et les gens ne semblaient pas comprendre. » Comme les sœurs Lisbon, Virgin Suicides est un film inadapté, mal compris et pourtant, 25 ans plus tard, après avoir fait son entrée au sein de la prestigieuse collection Criterion, il s’est imposé comme l’œuvre fondatrice de la carrière de Coppola, inaugurant une filmographie empreinte d’une certaine vision universelle de la féminité, qu’elle se joue en banlieue, à Graceland ou à Versailles. Sans encore imaginer l’importance que le film allait prendre auprès du public, en particulier féminin. Quand Sofia se met en tête d’adapter ce qu’elle appelle encore aujourd’hui son « roman préféré », un autre projet est déjà dans les tuyaux. La jeune réalisatrice écrit alors à Jeffrey Eugenides pour le convaincre de considérer son scénario à elle…« Je sais qu’il y avait un autre script quelque part. Je ne me souviens plus de qui, mais je me rappelle que c’était très sombre et que c’était une version de mec. Et je me suis dit “Non, ça ne doit pas ressembler à ça.” J’en étais convaincue. C’était l’histoire des garçons regardant les filles, mais d’une certaine manière, ce sont les filles qui la racontent. »

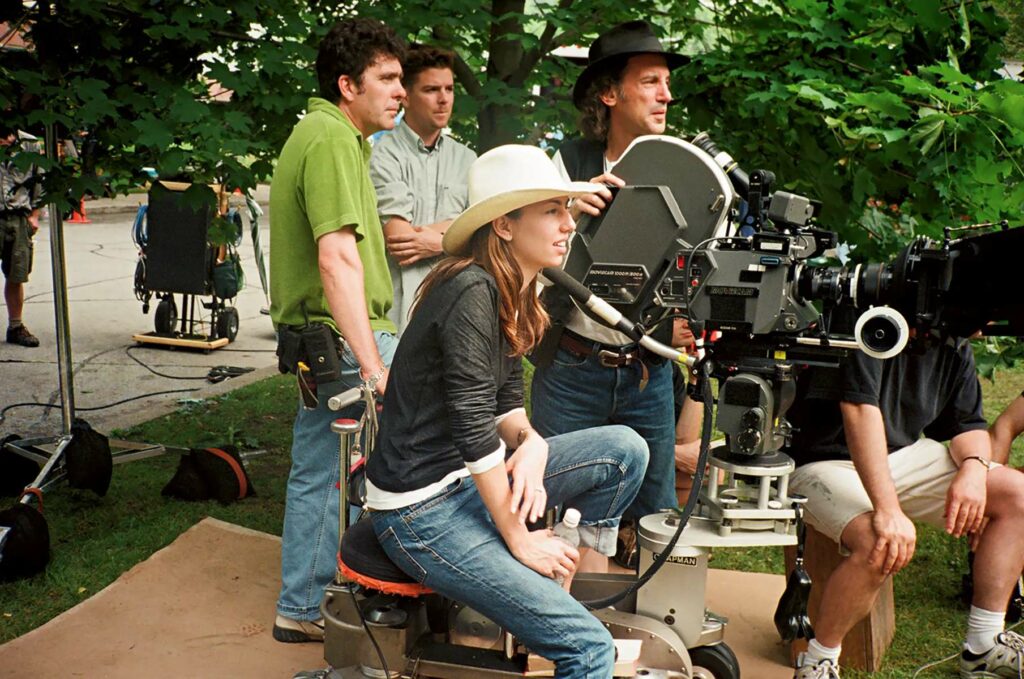

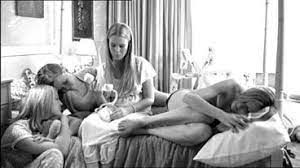

Quand avez ous décidé d’appeler Corinne Day pour qu’elle vienne photographier le tournage. Je connaissais Corinne par son travail, elle est venue passer du temps avec nous, se fondait dans le décor, avec ses longs cheveux blonds. J’ai toujours aimé son regard, son attention aux détails. dans ses photos. Elle avait ce côté photo-journaliste, capable d’être discrète, d’attraper l’instant sans se faire remarquer. J’étais très inspirée par son approche de la photo. Elle aimait les instants suspendus, les moments imparfaits. C’est ce que j’adore dans son travail. Il y a une forme de naturel, c’est très détendu, et c’est sans doute ce qui a influencé aussi ma façon de filmer. Quand on traîne pendant des heures sur un plateau, tout le monde baisse la garde. Les gens s’assoient, s’endorment. Et elle s’intéressait à ces instants-là, quand on n’est plus en représentation.

Corinne DAY, ancien mannequin britannique devenue photographe de mode et de documentaire. Sa carrière sera marquée dans les années 1990 par les premières photographies de Kate Moss pour le magazine The Face, puis la première couverture du mannequin sur le British Vogue. Elle a également réalisé la pochette de l’album Without You I’m Nothing du groupe Placebo, ainsi que les singles qui en sont issus. Elle meurt à 48 ans d’une tumeur au cerveau diagnostiquée un an plus tôt, et ce en dépit d’une collecte de fonds organisée pour financer son traitement thérapeutique.

En revoyant ces photos, certains souvenirs enfouis sont-ils revenus ? Mon cousin Chris, qui a travaillé sur le film, disait justement ça qu’une fois que c’est terminé, on oublie les galères. Tous ces jeunes gens étaient ravis de faire partie du projet, ils avaient envie d’essayer des choses, de s’impliquer. On formait une vraie équipe, avec les acteurs, et Ed Lachman, notre chef op, si doux, si collaboratif, qui m’a aidée à trouver ma voie. Je me souviens que Josh Hartnett nous faisait toutes fondre dès qu’il arrivait sur le plateau. Oui, c’était stressant, bien sûr. On tournait en pellicule, et c’était cher. On n’avait pas de budget, alors les producteurs me disaient de filmer moins. Et moi, je faisais de longues prises avec les filles alanguies…Il y a eu des défis, mais j’ai beaucoup appris. C’était une belle expérience.

Les photos racontent aussi une forme d’apprentissage, ces jeunes stars en train de se révéler. Kirsten Dunst, n’avait que 16 ans et Vous êtes restée proche d’elle. Quel souvenir gardez-vous de votre première rencontre ? C’est très émouvant de voir Kirsten grandir au fil des années. Elle avait 16 ans, et elle m’a dit que c’était la première fois qu’elle jouait un rôle qui abordait la transition vers l’âge adulte, alors qu’elle le vivait elle-même. C’était important pour moi de capter cet instant précis. Elle était très ouverte, vulnérable, elle montrait un côté d’elle qu’on n’avait jamais vu. Il y a eu un déclic immédiat entre nous. Elle m’a fait confiance. On formait un vrai duo.

Vous n’avez jamais été tentée de faire une exposition, avec les costumes, les objets du tournage, comme pour donner vie à votre livre Archive ? On a une boîte de costumes dans un entrepôt chez mes parents, et je suis tombée dessus récemment. Mais je ne sais pas si sûr qu’il faille vraiment exposer, ce serait briser l’illusion. Au départ, on garde tout au cas où il faudrait retourner des scènes. Et puis, les années passent. On n’a pas le cœur de jeter.

On voit aussi des photos de vous derrière la caméra en train de réaliser votre premier film et de vous faire un nom. En les revoyant, quelles émotions ressentez-vous ? Ça fait remonter tous les souvenirs mais quand je me vois, je me dis « Mais pourquoi je porte ce chapeau de cow-boy à la con ? » Gênant. C’est difficile pour moi d’avoir du recul. À l’époque, j’étais totalement absorbée par le film. Mais c’est touchant qu’elle ait capturé ce moment.

Vous n’aviez que 29 ans. Vous souvenez-vous de ce que c’était d’être une jeune femme à la tête d’un tournage ? Il y avait tellement à faire que je me concentrais sur ce que j’avais à accomplir. Heureusement, j’étais bien entourée. J’ai retrouvé une lettre adorable que mon frère m’avait écrite avant le tournage. Il me disait « Fais-le comme tu veux. » J’ai reçu beaucoup de soutien, d’encouragements, et ça m’a permis de le faire à ma façon. Ça a vraiment compté.

Le film compte énormément pour beaucoup de gens, notamment pour les jeunes filles. Ça me touche qu’il continue à parler aux adolescentes aujourd’hui, c’est un film avec lequel j’ai moi-même profondément connecté. Le fait qu’il y ait des thèmes universels qui résonnent encore à travers les générations, c’est bouleversant pour moi.

Est-ce que des jeunes filles viennent souvent vous parler du film ? Oui, et ça me rend toujours heureuse. Le film commence à dater, et je sais que les adolescentes peuvent être des critiques redoutables et très sensibles, alors ça veut vraiment dire beaucoup pour moi.

Il y a aussi ce phénomène où les filles postent des photos de leur chambre en désordre en disant que c’est du « Sofia Coppola-core ». C’est drôle, parce que les chambres en désordre, c’est tellement adolescent. Je n’ai clairement pas inventé ça. J’ai un tirage de Bill Owens que ma mère m’a offert une fille au milieu de son foutoir parce que j’ai toujours eu une chambre en bazar. Et maintenant, quand je vois le désordre de mes filles, je me dis que c’est universel.

SOFIA COPPOLA ET SES FILMS…

Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. On était aux États-Unis, plein focus sur sa middle-class, au milieu des années 70. L’Amérique rayonnait, jusqu’à ce qu’elle fasse sa crise d’adolescence, lorsque cinq sœurs, les Virgin Suicides filmées par Sofia Coppola, théorie des dominos oblige, tombent les unes après les autres. Un suicide sans raison ni pourquoi, qui sera l’objet d’une enquête approfondie vingt-cinq ans durant, afin de tenter d’en élucider le mystère.

UNE ANALYSE JUSTE ET PROFONDE.

Premier film réalisé en 1999 par Sofia Coppola, parce qu’il sortait sans doute sur les écrans à l’orée de la dernière année d’un millénaire finissant, augurait de la fin d’une époque dans son traitement, de la disparition d’un monde livrée dans un récit cinématographique, millénarisme angoissant rejoué à échelle humaine par la réalisatrice, une fin des temps symbolisée par le suicide mystérieux, sans raison ni pourquoi, de cinq sœurs, les sœurs Lisbon. Suicide dont le mystère, à défaut d’ébranler la terre entière, bouleversera suffisamment quatre jeunes garçons qui, vingt-cinq ans durant, s’efforceront d’en percer le coffre sans jamais y parvenir, nous dit l’un d’eux, transmué pour l’occasion en narrateur du film, voix off surplombante et impénétrable, toute droite descendue du ciel. Mais si petit dieu narrateur lui-même n’y comprenait déjà rien, à quoi bon, dès lors, essayer de saisir l’insaisissable vérité des sœurs Lisbon, en revenant vingt-cinq ans en arrière ? Que nous dit, finalement, cette tentative folle et désespérée dont on sait, dès le départ, qu’elle sera vaine comme sont incompréhensibles pour le commun les voix entendues par les mystiques ? Ces cinq sœurs, chacune plus blonde qu’un épi de blé filmé par Terrence Malick, était sans doute prédestinée à adresser cette mauvaise nouvelle au monde, à leur monde sa fin pourrissante, dans une eschatologie assumée, leurs prénoms étant emprunts d’un mysticisme catholique revendiqué…

CECILIA…La benjamine, 13 ans, qui se suicidera la première, mais comment pouvait-il en être autrement quand sa sainte patronne, Sainte Cécile, fut sans doute vierge mais surtout martyre / LUX…14 ans, dont la seule présence dans le film donne sa puissance au Verbe, Fiat Lux ! Qu’un monde soit et s’illumine ! Elle qui est « le centre du monde », dira plus tard Trip Fontaine, son soupirant, mais monde des sœurs Lisbon qui, sitôt né, est déjà assez vieux pour mourir, parce que vivre, au fond, c’est savoir assumer la fin / BONAVENTURE dite Bonnie…15 ans, dont le prénom illustre le thème du film, parce qu’on ne peut pas corseter un corps trop longtemps, sauf à l’étouffer, Saint Bonaventure ayant introduit chez les pères de l’église la doctrine de la conversion des sens, précisément la reconnaissance de la chair comme des désirs qu’il s’agira pour le Saint Père, non plus de condamner, mais d’orienter spirituellement, thématique qui parcourt tout son long le corps comme la matière plastique du film / MARY…16 ans, Marie la vierge procréatrice qu’on ne présente plus, symbole de la virginité élevée au carré, démultipliée par celle des cinq sœurs / THERESE…Enfin, parce qu’on n’est pas sérieux quand on a 17 ans, fait son clin d’œil appuyé à Thérèse de Lisieux, instigatrice de l’enfance spirituelle, théorie d’après laquelle la sainteté n’est plus à rechercher dans les grandes actions, mais dans les actes du quotidien jusqu’aux plus insignifiants,

La vie des sœurs Lisbon elle-même étant narrée et explorée par chacun de ceux qui tentent d’en élucider le mystère à travers leurs objets du quotidien comme leurs actes les plus prosaïques. Prédestination des sœurs à la tragédie poussée jusque dans le retranchement de leur nom de famille, Lisbon, manière de rejouer ce qui ébranla un jour, un monde, en terre catholique, la destruction totale d’une ville, Lisbonne, précisément, par l’effet d’un tremblement de terre suivi d’un tsunami, le 1er novembre 1755, cela ne s’invente pas ! Le jour de la fête morts. D’un tel tremblement, celui du suicide des sœurs, il fallait dès lors sans doute que chacun y remette de l’ordre. Ce à quoi vont s’attacher les personnages satellites des cinq sœurs, en s’efforçant de dissiper les ténèbres de leur suicide…Parents, médecin, voisinage, école, journaliste et, fil rouge de Virgin Suicides, avec quatre jeunes garçons, enamourés au possible des sœurs qui, chacun, vont nous livrer leur témoignage sur le trépas des filles Lisbon. Autant de variations qui ne feront jamais harmonie mais cacophonie. Tendons l’oreille, malgré tout. Le couple des parents, d’abord, M. et Mme Lisbon, repose sur la loi des contraires avec la mère, catholico-mystique au possible, le père, professeur de mathématiques, jouent sur du velours folie et raison. Le père et la mère, « deux masses d’air de haute et basse pression, au contact l’une de l’autre », une masse d’air chaud qui monte sera la mère, corps tendu vers Dieu, une masse d’air froid qui descend est le père, préoccupé par les seules affaires terrestres, mettent en place dès lors, par leur fonctionnement même, une logique antipode annonçant la plus violente des tempêtes, un « ouragan », nous instruit un film scolaire sur le sujet auquel assiste Lux au lycée.

Mme Lisbon, incarnée par une Kathleen Turner qui avait déjà connu une Guerre des Rose auparavant, toujours aussi impeccable en Serial Mother, femme d’intérieur modèle, dont la couleur comme la texture des vêtements, ton sur ton oblige, sont identiques à ceux des murs de la maison, à force de mysticisme ne pourra/ne voudra jamais entendre raison. Le suicide de Cécilia, sa benjamine ? Un accident. Celui des autres sœurs ? Elles n’ont jamais manqué d’amour. Mme Lisbon nous rappelle ainsi que dans chaque raison s’attarde une folie à force de lecture de la Bible, sans doute ne pouvait-elle pas faire autrement que besogner à sa propre fiction, aimer Dieu reposant sur un croire. Le père, James Woods dans un rôle à contre-emploi, incarnera pour sa part la droite raison. Partant, irréprochable le père, vie de famille et tout ça. Mais raison si droite qu’elle en devient courbe, folle dans son principe autistique, M. Lisbon, après l’enterrement de sa première fille, tout entier dans son personnage terre-à-terre, ventre à terre, un rampant, est montré au rez-de-chaussée de la maison, davantage préoccupé, bière en main, par le match de baseball télévisé que par la venue du prêtre de circonstance, tandis que la mère, déjà promise au 7e ciel, se trouve à l’étage. Nul n’entre ici s’il n’est géomètre, disait au frontispice l’académie de Platon. Le père mathématicien y aurait eu une place de choix, s’il sait calculer les trajectoires de ses maquettes d’avions qu’il fait voler, chacune de ses prévisions n’aura cependant jamais su entrapercevoir la tragédie toute contenue dans sa philosophie de vie, tragédie qui, pourtant, venait comme s’annonce l’orage dans une chaleur de resserre. Le père Lisbon, finalement, le re-père n’en aura plus, et solution de sortie, se réfugiera loin là-bas dans la folie pour y rejoindre sa femme, préférant, à la fin du film, s’adresser aux plantes vertes du lycée, dont chacun n’ignore pas qu’elles ont aussi leur langage secret, après celui de Dieu. Des parents qui n’ont donc à opposer au suicide de leur fille que la technique du jeu de jambes, soit la fuite irrémédiable dans des vents qui ne seront plus jamais contraires, M. et Mme Lisbon enfin réconciliés dans la folie à force de vouloir se trouver des raisons, s’innocenter à tout prix à l’instant de leur jugement dernier.

A rebours des parents, le voisinage, quant à lui, ne refuse pas de voir la vérité en face. Le voisinage affronte. C’est qu’à force de surveiller ses territoires, il avait tout prévu…Coupable, la mère ! Verdict sans appel, tout était préformé, depuis le ventre de la bête, celui de la mère, là où germine et pourrit sans doute la vie, Mme Lisbon étant complètement « détraquée », nous dit d’elle une voisine lors d’une conversation téléphonique. À force d’entendre des voix, pauvre Mme Lisbon ne pouvait que monter au ciel, pense ainsi le voisinage. Et terminer ainsi sa course furieuse en plein mysticisme. Cela va de soi, sans doute, pour chacun, la passion s’associe toujours au délire religieux. Dès lors, sous les apparences de sa piété, Mme Lisbon ne pouvait pas ne pas être conduite autrement que tout droit vers cette aberration à laquelle la chasteté de tous les vertueux prédispose, cette virginité dont elle aimerait tant que ces filles soient les gardiennes devant l’Eternel. Les médecins ont également leur certitude dans le film, qu’ils appellent tout scientifiquement un diagnostic « Ouvrez, ouvrez, la cage aux oiseaux », conseille ainsi l’un d’eux aux parents après la première tentative de suicide de Cécilia. « Sortez-les du cadre rigide. Laissez-les fréquenter des garçons ». Tant de bon sens délivré médicalement prêterait à sourire si ce n’était la tragédie à venir. Et les parents, bons élèves devant le Saint-Père toubib, d’organiser immédiatement une mini-boum à la maison, de laisser leurs filles, contre les principes de la mère, aller au bal de fin d’année et, sous leur apparent contrôle, accéléreront sans le savoir le processus en cours de la déperdition. Un conseil médical qui introduira ce faisant Thanatos-la-pulsion-de-mort auprès d’Eros-la-pulsion-de-vie. Une médecine douce en somme, létale, pour endormir tout à fait les sœurs Lisbon comme s’endormait définitivement la pâle Ophélia de John Everett Millais, celle de Rimbaud aussi Ophélie, ô Folie. Un conseil, finalement, qui dit combien Virgin Suicides est une tragédie Grec, nul ne saurait défaire ce qui s’annonçait. Que les filles soient enfermées ou délivrées de l’apparent mal/livrées aux beaux mâles, rien n’y fera, qui dit toute l’absurdité qu’il y avait à comprendre ce geste suicidaire qui, dans son absoluité, était à lui-même sa loi comme sa justification.

La journaliste locale, pourtant, ne s’en laissera pas conter qui vient mener enquête auprès de la famille après chaque suicide, dont le nom cristallin annonce toute la certitude d’une corporation qu’elle incarne sur sa seule tête, parce qu’elle a des visions la journaliste, est à elle-même sa propre boule de cristal, envoyée des dieux télévision, telle Hermès la déesse, Lydia Perl fait circuler, en effet, l’information entre les hommes et les cieux. D’être si haut perchée, la journaliste sait. Le suicide de la benjamine ne peut pas simplement être un drame familial et personnel. Il est le symptôme « d’une crise nationale » que traverse le pays. Analyse claire comme de l’eau de roche, et cette fois-ci l’on rit franchement, des jeunes filles se suicideraient parce que « l’industrie automobile » américaine serait « en déclin », ce que disait déjà le narrateur au début du film, dans une première tentative d’analyse d’après-match, à chaud, qui vaut donc ce qu’elle vaut, après la tentative de suicide de Cécilia qui, selon lui, programmait déjà, sans doute, le choc pétrolier de 1974, point de départ de Virgin Suicides durant lequel l’enquête sur le suicide des sœurs est menée. Quand l’analyse confine ainsi au délire interprétatif, le film devient aussitôt burlesque, nous amuse avec des éléments dramatiques…De la tentative de suicide d’un jeune garçon, au début du film, qui, par dépit amoureux, « renonce à Dieu », se jetant depuis le premier étage de sa maison, puis se relevant d’entre les morts, Jésus des bacs à sable, aussi propret qu’un Buster Keaton réchappant de la mort, burlesque encore ce témoignage d’un suicide semi-manqué, celui d’une jeune fille qui, fourrant une tarte de poison, ignorait qu’elle livrait à la mort sa grand-mère dont la gourmandise devait irrémédiablement la conduire à l’euthanasie, puisqu’elle en reprit « trois parts ».

Une crise nationale que l’école, de son côté, devait avoir pour tâche de prévenir désormais. Ecole impeccable, toute investie dans son rôle de prévention, qui livrera une brochure aux élèves du lycée des sœurs Lisbon, leur expliquant les gestes barrières qui sauvent en sachant détecter le suicidaire en puissance. Brochure qui veut tellement sortir les élèves des ténèbres du suicide, que la directrice désire qu’elle soit de couleur verte, « pour ne pas effrayer les élèves, s’opposer à la noirceur », dont chacun sait qu’elle est la couleur de l’espoir. Mais, hélas, vert qui contamine tout ce qui l’approche, qui est aussi, vert finissant, la couleur de la pourriture, la mort au travail sur toutes choses, dominante de vert sur laquelle se terminera le film, dans une ambiance asphyxiante et mortuaire. Car rien ne pouvait empêcher finalement le suicide des sœurs Lisbon, aucune prévision, aucune analyse, aucune interprétation, pas même le vert d’une brochure qui est aussi la couleur des tapis sur l’un desquels se jouera à la roulette le sort des sœurs Lisbon, la gâchette du destin appuyée sur leur tempe.

Les seuls à l’avoir compris, au fond, dans l’entourage des sœurs Lisbon, sont sans aucun doute possible les quatre jeunes garçons, dont le jeune âge, contrairement à tous les autres protagonistes du film, les préservaient sans doute de toute forme de raison abrutissante. « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu », disent les Béatitudes. Oui, les quatre garçons verront Dieu réincarné dans le corps et la beauté diaphane des sœurs Lisbon. Ils verront Dieu en comprenant qu’il n’y a rien à comprendre, seulement à se laisser saisir par tant de beauté, se laisser éblouir comme on va au cinéma pour se laisser porter. Précisément, pour tenter d’atteindre les sœurs Lisbon dans leur vérité et l’on connaît la passion de Sofia Coppola pour le Japon, qui s’affermira plus tard dans Lost in Translation, nos quatre garçons vont faire durant tout le film, implicitement, après Tanizaki, L’éloge de l’ombre, délaissant la lumière, préférant s’installer dans les salles obscures de leur cinémagination. Car Sofia Coppola, témoignant par ce choix de réalisation de son amour pour le 7e art, qui ne connaît pas encore son public puisqu’il s’agissait de ses premiers pas en tant que réalisatrice, conviera pour sa première, dans son film, tout le petit monde du cinéma…Parents-producteurs Lisbon à la baguette, leurs filles s’efforçant, pour leur part, de proposer leurs scenarii de vie avec sa vedette, Lux, la séductrice, celle dont tout le monde est amoureux, inaccessible étoile, mais aussi tous les critiques du film livrant tour à tour leurs analyses et enfin, les spectateurs, sans qui rien ne serait possible, pour qu’un monde soit dressé, en donnant forme à leurs fantasme sur l’écran de leurs rétines avec nos quatre jeunes garçons que la réalisatrice filme en version ciné-miroir.

Quatre jeunes garçons qui, en raison de leur timidité même comme de leur jeune âge, n’osant jamais approcher les filles démarche qu’ils pressentent sans doute inutile tant elles leur paraissent inaccessibles, les observeront ce faisant sans cesse de loin tout le long du film, en les approchant toujours médiatement, par l’entremise d’un écran, qui feront d’eux des voyeurs nettoyés des mauvaises intentions de celui de Michael Powell, tantôt les sœurs seront-elles, au mieux, simplement côtoyés, les parents Lisbon servant d’intercesseurs, lorsque ces derniers organisent et contrôlent une mini-boum à laquelle les garçons sont invités ; mais aussi par l’entremise d’une paire de jumelles depuis un arbre en face de la maison Lisbon, ou encore par le truchement d’un télescope depuis la maison de l’un des garçons qui habite en face des Lisbon, tandis que chacun mange son maïs soufflé devant ce film qui ne ressemble pourtant pas à du cinéma pop-corn par l’effet du morse également et pareillement, par le biais d’un téléphone, enfin, après que les sœurs aient été enfermées définitivement parce que la jeune Lux, lors du bal de fin d’année, aura désobéi, rentrant au petit matin après sa « première fois », téléphone par l’entremise duquel, avant le suicide définitif des sœurs, par disques interposés, chacun et chacune échangeront leur tristesse. Quatre jeunes garçons pas dans le vent, donc, bien sages et bien mis, confortablement assis au premier rang du spectacle des sœurs Lisbon, et ce, dès les premières minutes de Virgin Suicides, après la première tentative de suicide manquée de la benjamine, sur le trottoir, en face de la maison des Lisbon. Quatre jeunes garçons qui, sans jamais le formuler, ont compris de façon indémontrable que la vie des Lisbon est un spectacle, auquel nul ne saurait prendre part mais qui, pourtant, sera riche d’expériences pour chacun. En allant au cinéma voir les sœurs Lisbon, plans oniriques à l’appui sur fond sonore et planant du groupe Air, les garçons se construiront en effet une mémoire collective avec des êtres de fiction, s’inventeront des souvenirs communs avec leurs actrices fétiches, s’imaginant en photographies avec elles parcourant le monde en ciné-panorama…« ainsi avons-nous commencé à partager leur vie, à acquérir des souvenirs que nous n’avions pas vécus », dira encore le narrateur du film.

Ce qu’ont saisi intuitivement les quatre garçons du mal-être des Sœurs Lisbon est qu’il est, finalement, sans raison ni pourquoi, un mal-être autrement nommé la mélancolie. La mélancolie, qui avait ses chansons, que chacun fait écouter au téléphone aux autres, aura désormais son film. Une mélancolie, qui n’est pas, cependant, n’importe quel type de maladie, mais la maladie de celles qui, dans Virgin Suicides, sont malades de leur humanité, du fait d’être simplement au monde, une drôle de maladie, dès lors, puisque sans remède : toutes les sœurs, malgré les avis, conseils et préventions de chacun, s’échapperont dans le suicide, le médicament proposé par chacun devenant l’aliment de la maladie. Si la mélancolie des sœurs Lisbon est une maladie, elle l’est en effet d’une façon toute particulière. C’est une maladie du sens, qui peut sans doute ouvrir, comme dans Hamlet, à une lucidité, mais dont le prix à payer est alors très élevé, à l’instar de Trip Fontaine, le bellâtre amoureux fou de Lux, qui terminera, vingt-cinq ans plus tard, en hôpital psychiatrique, à l’instant où on le découvrira nous livrer son témoignage sur Lux. Une lucidité, dès lors, que ne pourront pas atteindre forcément tous les autres, les gens « normaux », c’est-à-dire, ceux qui n’ont conscience de rien, qui en sont toujours heureux, comme ces parents qui continueront « de prendre leurs cocktails, comme s’ils avaient déjà tout vécu », même après la mort des sœurs dit le narrateur, mais qui est le faux-bonheur des trompe-la-mort ; ces gens « normaux » qui, dans le film, en sont les vrais mort-vivants. Impossible, donc, comme le répète sans cesse la bande des quatre, de donner les raisons de cette mélancolie, même si nombre de protagonistes du film en pointent les symptômes, car, au vrai, le mélancolique lui-même, comme le dira Cécilia devant son médecin, ignore fondamentalement pour quelles raisons il est triste.

La mélancolie des sœurs Lisbon a, précisément, un effet plus vaste que ce qui l’engendre, elle est à sa cause ce qu’une série de cercles majestueux est au petit caillou qui les a engendrés sur l’eau, une porte entrebâillée sur un univers perdu. Et sans doute est-ce pourquoi les sœurs font corps avec leur monde et s’y réduisent, souvent filmées dans un lieu qui n’offre aucune issue ni forme de rédemption celle de leur chambre, lieu géographique et symbolique sans solution de fuite ni lieu de rencontre. Leur chambre qui devient, partant, semblable à la tombe, les sœurs passant du ventre de la mère au tombeau, aspirant à retrouver un état prénatal, fœtal, qui est toujours létal, car tout infini est toujours un non lieu/car leur suicide ne pouvait aboutir qu’au prononcé d’un non-lieu. La forme même de leur état rejoint cinématographiquement le fond de leur être…Ainsi sont-elles montrées le plus souvent allongées sur le lit, au sol, assises sur un canapé, rarement en mouvement si cloîtrées, qu’elles deviennent immobiles, souhaitent minéraliser leur monde, être semblables aux pierres précieuses qu’elles sont. Leur état végétatif devient dès lors, dans Virgin Suicides, comme une prescience de leur mort non pas seulement prochaine mais sans cesse en suspens, disant sans doute que la vie entière n’est qu’une naissance interminable, une venue au monde sans fin, autant d’efforts vains pour « arriver » où que ce soit, quelque part…Être là sans être là comme on est au cinéma.

EPILOGUE…ou…POURQUOI DEVENIR REALISATRICE…

En 1990, Sofia Coppola se retrouve sous le feu des critiques pour son rôle de Mary Corleone. Coup de maitre ou grande déception ? Les critiques étaient partagées, le 25 décembre 1990, à la sortie du Parrain 3 de Francis Ford Coppola. Mais s’il y a un élément qui a fait l’unanimité contre lui, c’est bien la prestation de Sofia Coppola dans le long-métrage. À tel point que le nouveau montage du film cherche notamment à rendre justice à sa performance. Si l’expérience a été fort déplaisante pour Sofia Coppola, c’est pourtant par un concours de circonstances qu’elle obtient un rôle dans le troisième volet de la saga. C’est Rebecca Schaeffer, vue dans Radio Days de Woody Allen, qui est d’abord pressentie pour jouer Mary Corleone, fille de Michael Corleone. Mais la jeune femme est tuée chez elle par un fan obsessionnel, le 18 juillet 1989, alors qu’elle est âgée de seulement 21 ans. Forte de ses performances dans Beetlejuice et Fatal Games, Winona Ryder décroche le rôle très convoité. Mais voilà, la comédienne est alors surbookée, et arrive sur le tournage du film à Rome, épuisée. Le médecin est catégorique, l’actrice est victime de surmenage, et doit abandonner le projet. Refusant de reporter le tournage, Francis Ford Coppola doit lui trouver une remplaçante dans l’urgence. Si le studio suggère Madonna ou Julia Roberts, il opte pour sa propre fille…« Paramount avait fait une liste d’actrices talentueuses, mais elles étaient plus âgées que le personnage. Je voulais une adolescente qui avait encore un visage de bébé » expliquait le cinéaste au New York Times. Sofia Coppola est âgée de 19 ans, et connaît très bien le scénario…« J’avais fait des lectures du script, même avant qu’ils choisissent Winona ». Elle vient d’abandonner l’université, n’a jusqu’ici joué que des rôles mineurs pour son père, mais accepte tout de même. « J’avais l’impression qu’il était sous pression, et je voulais l’aider (…) Il y a eu cette panique, et avant de m’en rendre compte, j’étais dans un fauteuil dans les studios Cinecittà à Rome, en train de me faire maquiller et teindre les cheveux » et de préciser qu’elle ne prenait alors pas « les choses au sérieux », et était plutôt dans une démarche d’expérimentation.

Mais l’accueil critique se révèle sans concession, dès les premières projections presse. « Est-elle incroyable ou si mauvaise qu’elle a gâché le nouveau film de son père ? » s’interrogeait ainsi en couverture Entertainment Weekly, dans son numéro du 25 janvier 1991. D’autres critiques se montrent sans concession, comme le Time qui déplore son « manque de grâce », ou Rolling Stone qui regrette son inexpressivité comme son inexpérience…« Les gens voulaient s’attaquer au film, qui pour certains, n’avaient pas respecté ses promesses. Alors ils s’en sont pris à cette jeune fille, alors qu’elle avait accepté de le faire pour moi. La fille a pris la balle à la place de Michael Corleone et ma fille en a pris une à ma place » estimait Francis Ford Coppola. De quoi anéantir l’intéressée ? Loin de là, comme elle l’expliquera au New York Times…« C’était gênant d’être jetée en pâture de cette manière. Mais ce n’était pas mon rêve d’être actrice, donc je n’étais pas effondrée. J’avais d’autres intérêts donc cela ne m’a pas détruite ». Si Sofia Coppola a désormais une belle carrière de réalisatrice à son actif, son père Francis Ford Coppola n’a pas oublié le traitement qui lui a été réservé. Avec la nouvelle version du Parrain 3 sous-titré La Mort de Michael Corleone il souhaite ainsi montrer une autre facette de son jeu, comme il le confiait en 2019 à Deadline…

« Elle est si belle, et si touchante. Elle n’était pas une actrice. Mais elle était vraie. »