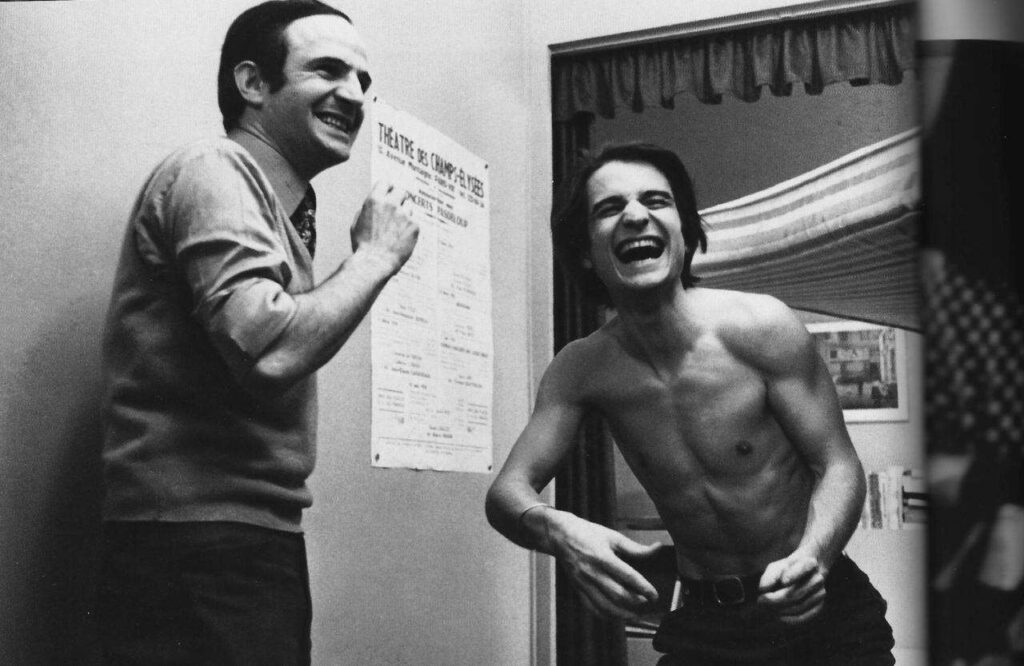

Rares sont les rencontres directes, autrement dit saisies sur le vif, dans l’instant même de la première fois, des premiers échanges, en amont du tournage lui-même. Immortaliser la naissance d’une alchimie, c’est le privilège des bouts d’essais. Ceux de Jean-Pierre Léaud avec François Truffaut, avant le lancement du tournage des fameux Quatre Cents Coups (1959), restent à cet égard un document vérité exceptionnel, qui scelle leur relation durable. C’est un film en soi, qui a sa place dans la filmographie des duettistes.

François Truffaut, l’homme qui aimait Jean-Pierre Léaud Par Jacques Morice

Léaud-Truffaut…Tous deux indissociables, tous deux nés en même temps au cinéma. Enfin, pas tout à fait…Il convient ici de rectifier la légende. Ce n’est pas François Truffaut qui a été le premier à faire tourner le jeune Léaud. Ce dernier est un enfant de la balle. Il a pour père Pierre Léaud, un scénariste confirmé et un assistant-réalisateur d’après guerre, acteur à ses heures. Quant à sa mère, Jacqueline Pierreux, c’est une actrice blonde de charme, abonnée à des seconds rôles de femme volage. Pensionnaire interne dans divers établissements, le turbulent Jean-Pierre Léaud voit peu ses parents et ses liens avec eux sont plutôt difficiles. Il n’empêche. C’est grâce à son père qu’il fait une brève apparition dans un film de cape et d’épée, La Tour, prends garde ! (1957). Pierre Léaud le coréalise, avec Georges Lampin. L’occasion pour le gamin de croiser Jean Marais et de goûter à l’effervescence d’un plateau. Voilà pour les vrais débuts. Mineurs, malgré tout, comparés au rôle de premier plan que son futur protecteur va lui offrir. En 1958, Truffaut est surtout connu pour ses textes très virulents dans Arts et Les Cahiers du cinéma. Mais il commence à prendre ses distances par rapport à la critique, voulant maintenant se consacrer pleinement à la mise en scène. Il a déjà réalisé un court métrage, Les Mistons, avec Bernadette Lafont, qui a reçu un accueil enthousiaste. Se sachant prêt pour le long métrage, il enchaîne avec l’écriture du scénario des Quatre Cents Coups. Une fois achevé, il lui faut trouver le fameux Antoine Doinel, ce jeune garçon frondeur, mal aimé, placé dans un centre pour jeunes délinquants. Il fait passer une annonce. En septembre 1958, près de quatre cents candidats défilent pour les auditions. Jean-Pierre Léaud s’impose, réussit chaque étape du processus, jusqu’au choix final.

Pas triste, vraiment ? Sans doute que si, mais justement, il fait tout pour l’oublier. Léaud est génial de spontanéité, de timidité vaincue et, en effet, de gouaille. C’est un petit homme attendrissant dans une posture d’acteur, il compose déjà, semble imiter d’autres vedettes. Serge Le Péron, cinéaste qui a fait tourner Léaud dans L’Affaire Marcorelle et qui lui a consacré un documentaire Léaud l’unique, résume ce qui a pu être la fascination de Truffaut à ce moment précis…Léaud lui rappelle Vigo, Renoir, bref tout ce cinéma d’avant guerre qu’il adorait. Dans un autre bout d’essai où Léaud est cette fois face à Patrick Auffay le blondinet qui sera choisi pour incarner le camarade d’Antoine Doinel, son côté titi saute encore plus aux yeux…Pour expliquer comment il monte illico presto des petites estrades de théâtre avec ses copains, Léaud fait mine de retrousser ses manches, siffle aussi vite et bruyamment qu’un fier-à-bras !, tape dans ses mains comme du pur cabotinage rappelant Julien Carette ou Robert Le Vigan, ces grands excentriques du cinéma français. Etrange sensation de voir ce gavroche comme le dépositaire d’une mémoire ancienne et qui va servir de trait d’union entre le cinéma des années 30 et la Nouvelle Vague à venir. Le document est enfin formidable dans ce qu’il révèle de l’homme caché derrière la caméra. Car Truffaut est subjugué par ce jeune inconnu, cela se sent, cela s’entend à sa voix rieuse, à sa manière rapide de relancer l’échange, du tac au tac. Le bout d’essai a d’ailleurs tant marqué le réalisateur qu’il s’en inspirera directement pour tourner la scène délicate de l’interrogatoire avec la psychologue à peu de choses près, le dispositif est le même, les questions sont posées off et Léaud, qui improvise, y est toujours bluffant de naturel.

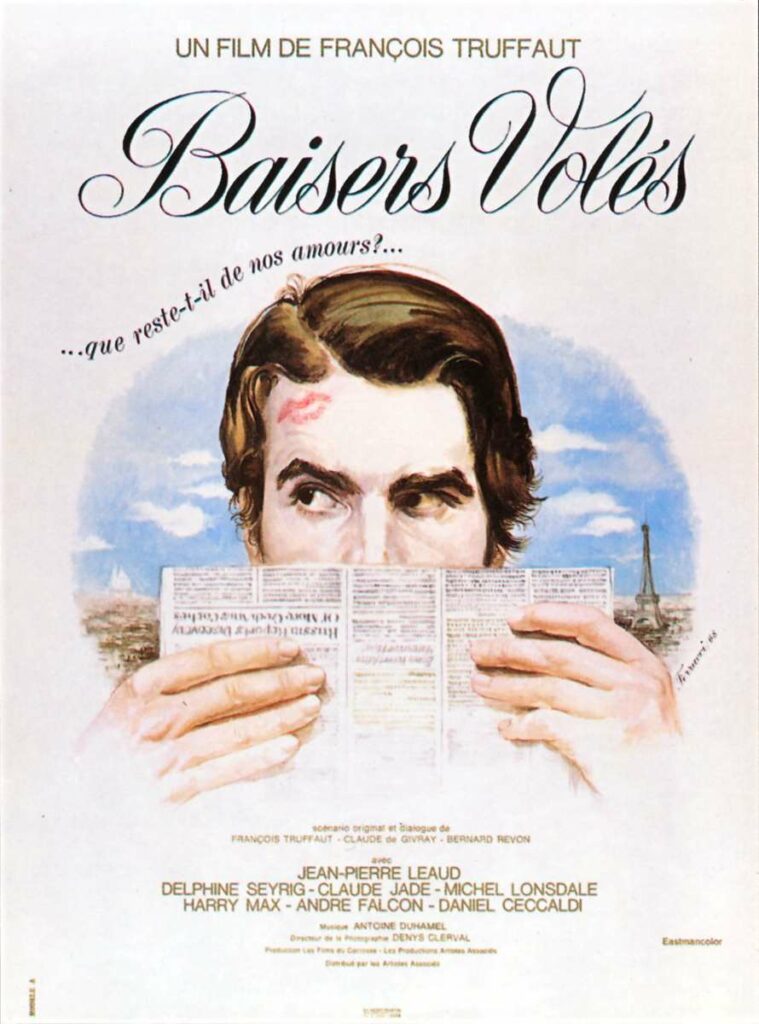

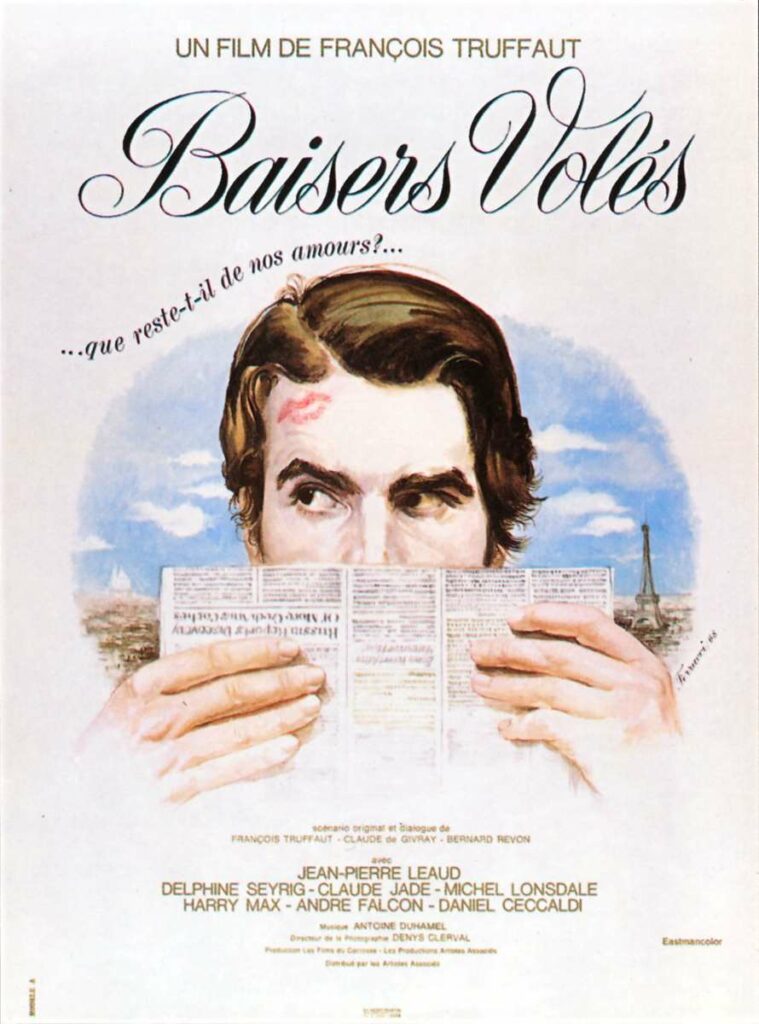

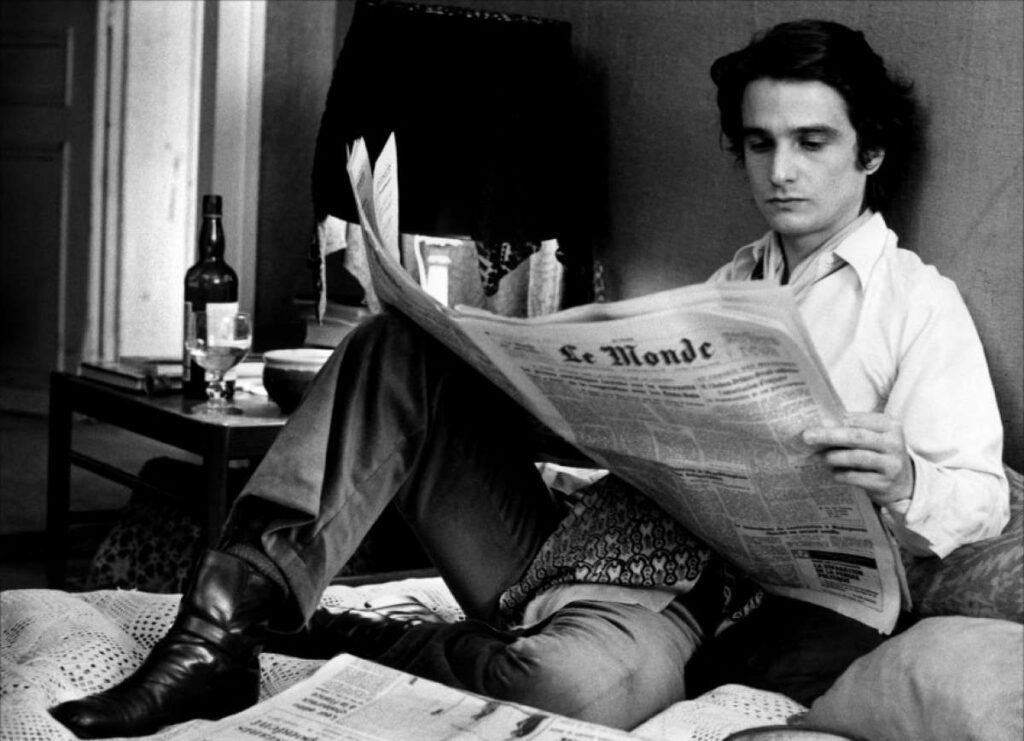

Redescendu sur terre, le gamin se montre néanmoins un adolescent difficile et fait réellement les quatre cents coups. Truffaut le prend sous son aile, l’adopte quasiment, lui trouve un logement. Ils se voient souvent. Et c’est grâce à cette complicité affectueuse qu’ils pourront entretenir le personnage fameux d’Antoine Doinel, qui va revenir de film en film dans Antoine et Colette, sketch faisant partie de L’Amour à vingt ans (1961) Baisers volés (1968) Domicile conjugal (1970) et L’Amour en fuite (1979). Un personnage romanesque et romantique, lointain descendant de Julien Sorel, séducteur un peu lunaire, air juvénile et mèche folle, rive gauche tendance libertaire. Un alter ego nourri par une inspiration commune, Antoine Doinel doit en effet autant à l’un qu’à l’autre et a même tendance à se confondre avec eux, il arrive fréquemment qu’on attribue le nom de Doinel à Léaud ou à Truffaut. Plus troublant encore, le mimétisme entre le metteur en scène et son acteur, leur ressemblance s’accentuant au fil des années, c’est frappant, sur certaines photos des années 70. A cette époque, Léaud ne va pas fort. Il travaille avec d’autres réalisateurs, fait même un immense film La Maman et la putain, de Jean Eustache, mais cumule les dépressions. Sa fragilité psychologique empire à la mort de Truffaut, en 1984, avec lequel il est resté lié jusqu’au bout. Léaud se retrouve pour ainsi dire orphelin…Je dois tout à François. Non seulement il me communiqua son amour pour le cinéma, mais il me donna le plus beau métier du monde : il fit de moi un acteur. Un grand acteur de la déclamation sceptique, avec une riche carrière il a tourné avec Godard, Pasolini, Rivette…Mais hanté par le poids symbolique de ce qu’il incarne, volontairement ou non la Nouvelle Vague, Antoine Doinel, le cinéma, la cinéphilie…

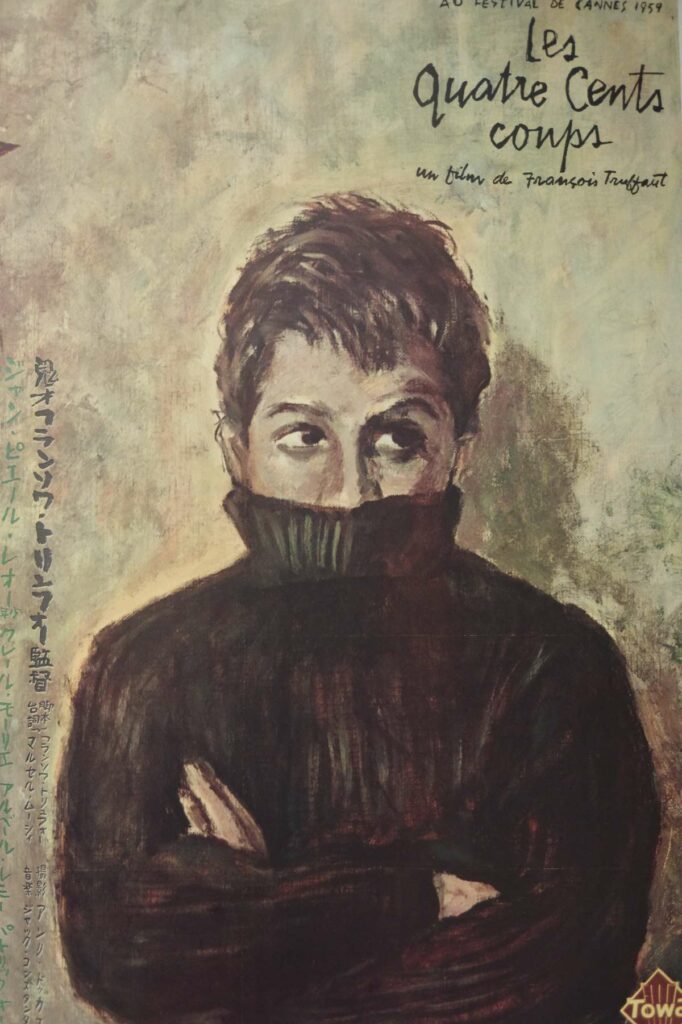

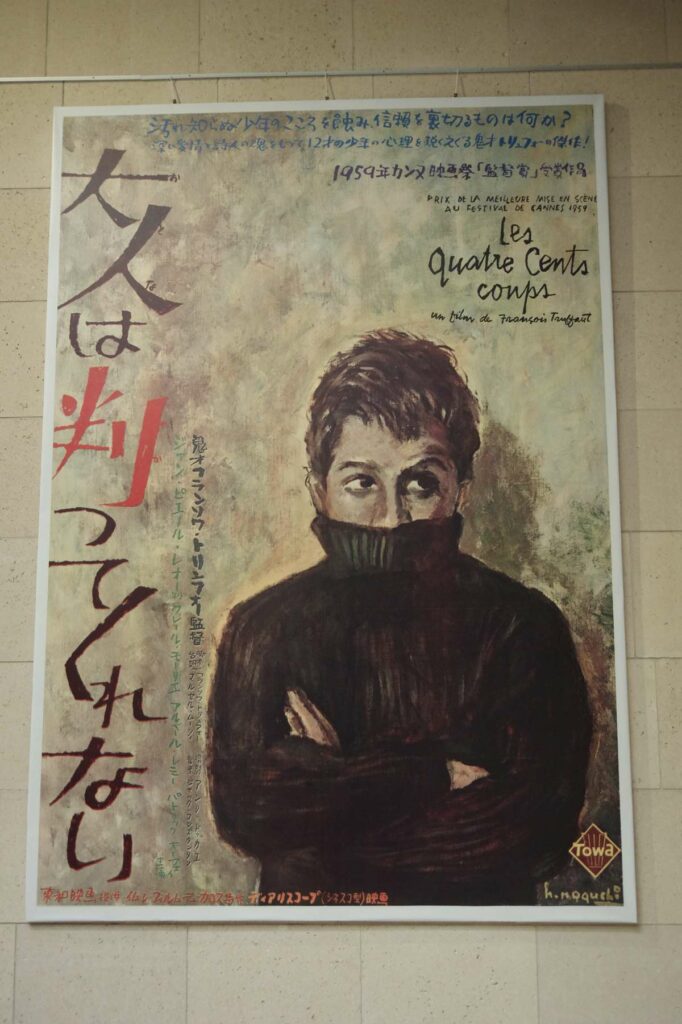

1959…

Une claque ! Les jeunes loups de la nouvelle vague cassent les codes du cinéma français. Truffaut signe un film dur, poignant, attachant et sincère sur l’adolescence. Dans le rôle d’Antoine Doinel, Jean-Pierre Léaud, à peine 13 ans, crève l’écran. Naturel et maturité évidente transpirent à chaque plan. Avec ce film, c’est une partie de sa propre enfance que conte Truffaut. Avec Léaud, c’est une partie de sa propre personnalité qu’il va explorer. Truffaut est subjugué par le jeune comédien, ça se sent dans chaque moment du film. Lors du tournage de la scène où Antoine est face à la psychologue, Truffaut ira jusqu’à laisser l’acteur improviser, laissant sa personnalité et sa gouaille s’exprimer en toute liberté. Il veut retrouver le Jean-Pierre Léaud des essais. Cette scène sera la seule non postsynchronisée. Truffaut dira que le film est pour beaucoup autobiographique avant de revenir sur ce propos, constatant la peine qu’il causa à ses propres parents. Premier long métrage du réalisateur et premier film en rôle principal pour le jeune comédien, Les 400 coups est une naissance artistique pour les deux jeunes artistes, couronnée par un énorme succès public et critique. La collaboration nait sur un chef-d’œuvre qui, plus de 60 ans après sa réalisation, fait encore son effet.

Tu es un petit garçon et soudain tu te vois en Une de L’Express se remémore Jean-Pierre Léaud. A Cannes en 1959, le film est sacré Prix de la mise en scène…Au Festival de Cannes, François était tellement nerveux qu’il est parti remonter le film deux heures avant la projection. À la montée des marches, il était si embarrassé qu’il ne savait pas quoi faire. Il était très timide. Alors je lui ai dit “ Suis le vieux! Suis le vieux !” Le vieux, c’était Cocteau. Dans la vie comme à l’écran, la complicité Truffaut/Léaud est la plus allégorique de toute l’histoire du cinéma français.

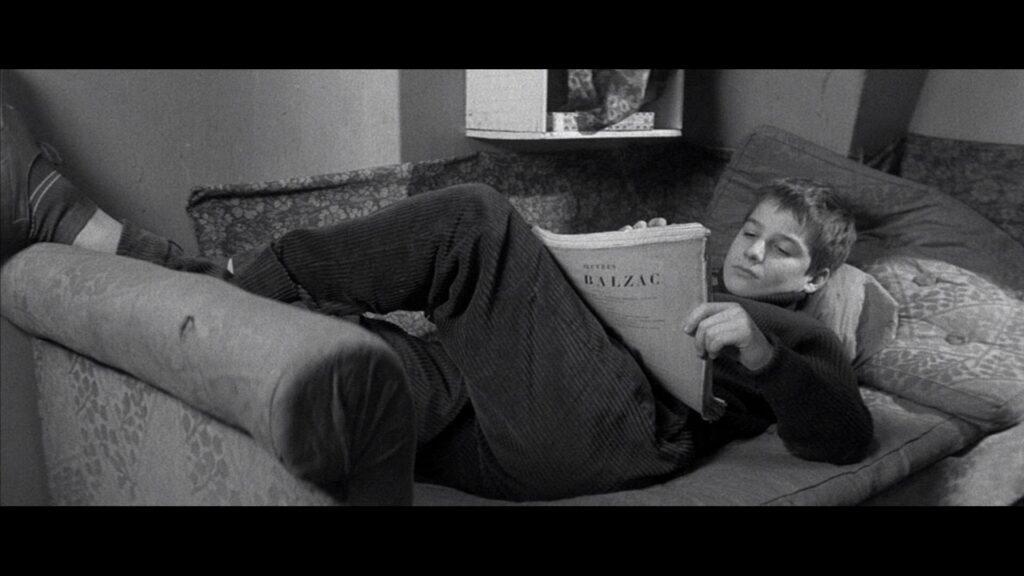

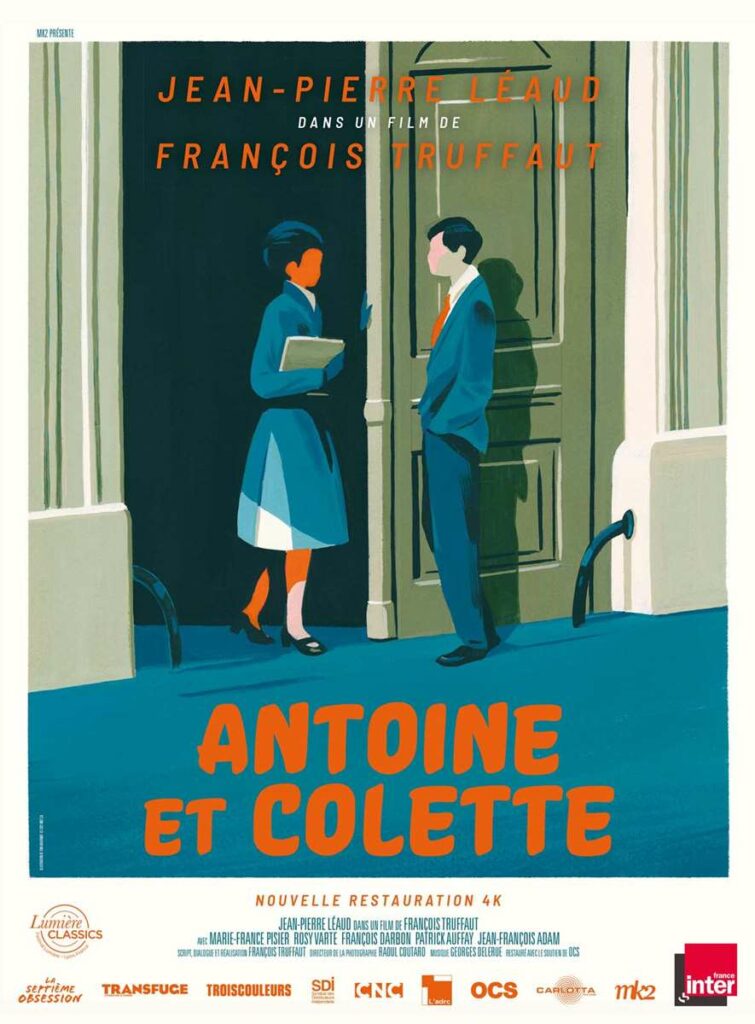

1962…Segment d’un film intitulé L’amour à vingt ans, Antoine et Colette est un court métrage permettant à Truffaut de retrouver le personnage d’Antoine Doinel, sortant de l’adolescence. Ce dernier rencontre son premier amour, incarné par la jeune Marie-France Pisier, qui ne voit en lui qu’un ami. Très maitrisé, le film amorce l’idée de retrouvailles avec ce personnage à différents carrefours de sa vie. En réalité, Truffaut et Léaud ne se sont pas vraiment quittés. Après le succès des 400 coups, le jeune Jean-Pierre se montre un adolescent difficile que le réalisateur va prendre sous son aile, devenant un ami et un mentor.

1968…A nouveau, Truffaut retrouve le personnage de Doinel jeté ici dans le monde des adultes et vivant une histoire d’amour naissante et véritable avec la jeune Christine incarnée par la magnifique Claude Jade. On retrouve le naturel désarmant de Léaud, son aspect romanesque, romantique et juvénile. Les situations imaginées par Truffaut sont souvent cocasses et le film est un délice de tous les instants. Selon votre humeur, vous pouvez le trouver très gai et enjoué ou assez triste. Truffaut disait que le Doinel des 400 coups, au moment du scénario, c’était lui. Puis, pendant le tournage, c’est devenu aussi Jean-Pierre Léaud, et avec le temps, Doinel est parvenu à être une synthèse entre les deux hommes. Baisers volés est sans doute le moment où cette synthèse s’est totalement faite. Si l’on place Les 400 coups à part, ce Baisers Volés est sans conteste le plus réussi de la saga. Le ton décalé, à la fois drôle et sensible, l’interprétation aérienne de Léaud, un charme unique tout en insouciance et tendresse, des personnages atypiques et attachants…Tout fait de ce film une pure merveille.

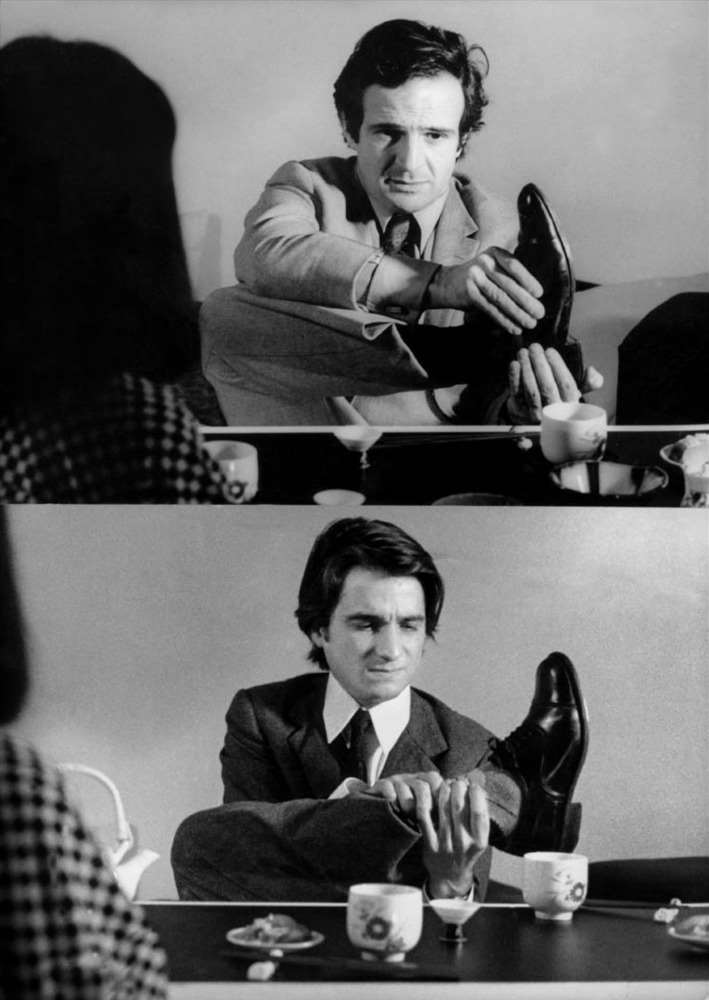

1970…Antoine Doinel est désormais marié avec Christine. Truffaut explore ainsi la vie à deux, ses moments tendres et ses problèmes. Avec le magnifique La peau douce, Truffaut avait déjà mis en scène l’adultère dans les grandes noirceurs. Ici, il va le faire avec plus de légèreté, n’excluant pas l’émotion, bref tout ce que lui permet l’alter-égo Doinel. Ce qui distingue ce Domicile conjugal de Baisers volés, c’est une touche plus amère qu’apporte le cinéaste. Le rapport amoureux vu par cet homme qui aimait les femmes ne peut être un long fleuve tranquille. La désillusion et la confusion des sentiments occupent l’esprit d’un Doinel plus adulte. L’interprétation de Léaud est à l’image du métrage, un peu plus posée. La première partie du film axée sur la vie à deux est savoureuse, la partie adultère est peut-être moins réussie. Le film est plus écrit et perd un peu en spontanéité par rapport au précédent. Cependant, on y retrouve l’esprit vif, l’humour et la tendresse qui caractérisent si bien Doinel. Truffaut voulait une comédie à l’américaine, à la manière de Lubitsch ou McCarey. Il conviendra lui-même ne pas être complétement parvenu au résultat qu’il souhaitait. Il n’empêche que ce Domicile conjugal reste un nouveau chapitre réussi de la saga Doinel.

1971…

Premier film du tandem hors Doinel, ce film a été injustement boudé lors de sa sortie. Il s’agit pourtant d’un des chefs-d’œuvres de son auteur. A la fois délicat et intelligent, le film livre une réflexion sur le couple et l’amour dans ce qu’il a de plus physique et destructeur. Truffaut adapte un roman de Henri-Pierre Roché dont il avait déjà adapté Jules et Jim, roman qui l’avait accompagné lors de son séjour à l’hôpital quand il avait fait une dépression suite à sa rupture avec Catherine Deneuve. Pour le réalisateur, il s’agit donc d’une entreprise peut-être encore plus personnelle que les autres car intime et il est assez logique qu’il aille chercher Jean-Pierre Léaud pour incarner le rôle principal masculin, un homme libertaire étouffé par les figures féminines qui l’entourent. L’interprétation de Léaud est magnifique, loin de Doinel. Ici, il endosse un personnage beaucoup plus adulte. La voix de Truffaut est présente dans le film, narrant l’histoire, se confondant avec son personnage. Il faut aussi souligner le travail fantastique de deux maitres dans leur art respectif, Nestor Almendros à l’image et Georges Delerue à la musique. Si le film sortira dans une version tronquée, Truffaut reviendra sur cette œuvre juste avant de mourir en 1984, lui restituant des minutes précieuses supplémentaires. Une preuve de plus attestant de l’importance qu’avait Les deux anglaises et le continent pour son auteur.

1973…

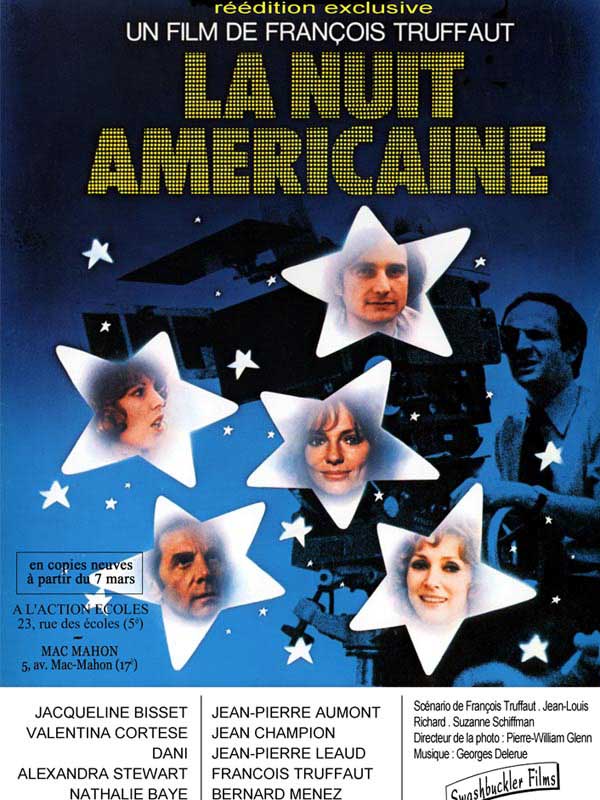

Véritable déclaration d’amour au septième art, La nuit américaine est l’un des films les plus connus de François Truffaut. Ici, la collaboration Léaud/Truffaut gravit un échelon supplémentaire, les deux hommes se retrouvent aussi devant la caméra. Truffaut joue le rôle du metteur en scène, il était logique qu’il confie à son acteur fétiche celui du comédien. Dans La nuit américaine, Léaud retrouve un peu de l’esprit du personnage Doinel, à moins tout simplement qu’il ne soit Léaud lui-même ou plus encore Truffaut. Car dans le film, Léaud est un passionné de cinéma, totalement habité par ce septième art. Truffaut donc. En montrant les coulisses d’un tournage, le cinéaste se refuse à porter un regard « documentaire », genre qu’il n’aimait pas, mais au contraire à laisser entrer la fiction dans le réel. Comme son personnage de réalisateur le déclare dans le film, la vie est boiteuse alors que les films sont comme des trains dans la nuit, ils avancent sans temps mort. En filmant tout ce petit monde, Truffaut met en avant un art qui le passionne, un univers qui est le sien et se définit comme un artisan plus que comme un artiste. Est-ce vraiment la vision qu’il avait de lui-même ? Jean-Luc Godard lui reprochera avec ce film de ne pas se livrer totalement et honnêtement. Les deux amis, anciens des Cahiers du cinéma, se brouilleront et ne se montreront plus sur la même longueur d’onde. La nuit américaine sera un succès international et remportera l’oscar du meilleur film étranger. Il reste aujourd’hui encore une œuvre indispensable pour tout cinéphile.

1978…Dernier volet des aventures de Doinel et dernière collaboration Léaud/Truffaut, L’amour en fuite est un film plus mélancolique que les précédents. Antoine et Christine se séparent, ce sera le premier divorce par consentement mutuel, Antoine retrouve Colette, vit avec Sabine. Si la comédie et la valse des sentiments sont toujours présentes, il y a quelque chose d’un peu usé ici qui n’empêche pas le plaisir lié à l’attachement que l’on éprouve pour ce personnage que l’on aura vu évoluer au fil des films. Plus que tout, le film est l’aboutissement d’une aventure cinématographique et humaine assez rare dans l’histoire du septième art. Truffaut ne voulait pas vraiment faire un nouveau Doinel. Sans doute un peu poussé par l’échec de son précédent film, La chambre verte, il consent à mettre un point final à sa saga Doinel. L’amour en fuite n’est pas le mieux construit et tient parfois plus du récapitulatif. Mais il est aussi une conclusion que Truffaut veut heureuse à son personnage. Mineur mais indispensable.

Jean-Pierre Léaud a grandit dans la peau d’Antoine Doinel, le héros sur cinq films du chef de file de la Nouvelle Vague «Un personnage qui fait partie de l’histoire du cinéma», explique Jean-Pierre Léaud. La collaboration Léaud/Truffaut a donné une saga assez unique dans l’histoire du cinéma et deux autres films magnifiques. Elle est surtout l’illustration parfaite du lien spécifique qui amène un réalisateur et son interprète à s’apprécier, se trouver jusqu’à parfois se confondre l’un dans l’autre. Truffaut a été le pygmalion de Léaud et il est troublant et passionnant de voir leur relation évoluer au fil des films. Une collaboration rare donc qui a marqué notre cinéma de son empreinte artistique et humaine.

Doinel, c’est une immaturité perpétuelle. Jean-Pierre Léaud

par Didier Péron et Antoine de Baecque

Franchement, on pensait qu’il ne viendrait pas. Trop de rendez-vous manqués, de mots qui ne voulaient pas sortir. Non que Jean-Pierre Léaud soit un homme dilettante ou un acteur capricieux. Au contraire, sur un tournage, on a rarement vu personne plus concentrée, plus impliquée: sa présence est frontale, directe. Parfois, cependant, il s’absente. Il est ailleurs. Dans ces moments, personne ne peut lui parler, pas même le voir. Et si Jean-Pierre Léaud a raté des rendez-vous, c’est pour cela: quelque chose qui le submergeait, soudain, et l’obligeait à fuir, très loin ou en lui-même, en tous les cas hors des lieux où l’on cause. Cette chose qui impose le silence, c’est la mort de François Truffaut, en 1984. La figure est restée inachevée. Jean-Pierre Léaud, le premier des orphelins de Truffaut, est depuis suspendu au-dessus du vide, comme arrivé au milieu d’un pont qui n’aurait pas trouvé sa véritable fin. Parfois, même, il est tombé, s’enfonçant profondément dans la douleur des souvenirs trop tôt interrompus. Parfois, il remonte à la surface de cette mémoire, pour vivre un peu, pour tourner, avec Breillat, Garrel, Dubroux, récemment avec un tout jeune cinéaste, Bertrand Bonello et son Pornographe, où il incarne si fort un pan de l’histoire du cinéma. C’est cette histoire qu’il a prise de plein fouet ce jour maudit d’octobre 1984 où François Truffaut est mort. Depuis, en bientôt dix-sept ans, Jean-Pierre Léaud n’avait jamais pu parler de «ça», de «François», de Doinel, de son travail avec Truffaut, de sa vie devenue le plus célèbre personnage du cinéma. Les mots ne voulaient pas venir, pour conjurer la mort, pour combler les longs silences, pour calmer les sanglots qui s’étranglent dans la gorge.

On attendait, au Gymnase, l’un de ses cafés fétiches, boulevard Raspail, ce rendez-vous lancé comme on jette une bouteille à la mer. Il est arrivé. Petite silhouette aux pas menus, les pieds rasant le sol, le cou emmitouflé dans une longue écharpe noire, en plein été, un peu voûté, les cheveux lisses et longs, les yeux plissés, jetant parfois des éclairs noirs. Un bonjour sonore. On s’assoit. Pas de ça, lance-t-il en désignant le magnétophone, rien qui enregistre. Tandis que l’on sort les stylos, on s’aperçoit que sa mâchoire est un peu folle et sa diction déformée. Le contre-coup physique de la mort de Suzanne Schiffman en juin, fidèle collaboratrice de Truffaut et véritable mère (ou «grande sœur») pour Léaud, jeune homme de 57 ans. Un second coup en pleine figure. Pourtant, Jean-Pierre Léaud parle, même s’il avale sans discontinuer des pastilles au miel. «Ça me permet de tenir, c’est la seule manière pour que les mots sortent.» Il a apporté des livres et des photos, des «documents», comme il dit, et commence par déclamer à haute voix. Aujourd’hui, c’est la Saint-Augustin, il a les Confessions, livre dixième, page 241, «c’est très moderne». Il scande «Tant la mémoire a d’énergie, tant a d’énergie la vie en l’homme, dont la vie n’est qu’un état de mort.» Et, au moment où l’on s’y attend le moins, referme le livre, croise les bras, nous regarde «J’ai jamais dit grand-chose sur Doinel. Il est comme Rivette, notre maître à tous, romantique, tubard, indéfini et infini»…Il n’a jamais été un jeune homme de son époque. Il n’est pas à la mode, il ne fait pas la révolution, il ne travaille pas dans quelque chose de précis. Il n’est pas à l’aise dans la société. François ne l’a pas défini comme ça. Et si on a partagé tout de suite, et tout du long, quelque chose, c’était cette idée: on avançait dans la vie par les sentiments, sans projet de vie, sans ambition sociale aucune.

Qu’est-ce que Truffaut vous a dit pour présenter le personnage, en 1958, avant le tournage des Quatre Cents Coups ? Rien du tout. Il ne s’appelait même pas encore Doinel…Si «Voilà le scénario.» François ne m’a pas dit que c’était lui. A l’époque, j’étais extraverti, turbulent, et François au contraire était réservé, très introverti. Le personnage a été adapté à mon dynamisme. Je crois que c’était ce qu’il lui plaisait en moi, cette énergie, il l’a tout de suite remarquée lors des essais du casting. Je lui donnais de la vie. Il l’a prise pour en faire un personnage.

Antoine Doinel, 14 ans, vous suivra pas à pas. Est-ce vous, ou est-ce plutôt Truffaut ? Doinel est les deux. Ce qui nous reliait, nous unissait. Chacun y a mis beaucoup de sa vie, des choses souvent très concrètes et très précises. C’est rossellinien Doinel ressemblait d’abord beaucoup à François, puis il s’est mis à plus me ressembler. Au cours du tournage des Quatre cents coups, quand je voyais les rushes, je n’avais pas conscience du tout que le film sortirait un jour. C’est quand j’ai vu le film dans une salle pour la première fois que ça a été un choc. J’ai réalisé que François avait mis beaucoup de sa vie là-dedans, mais j’y reconnaissais aussi beaucoup de la mienne.

La sortie du film, ce fut une révélation ? Pour moi, ce fut une sorte de Titanic, quelque chose d’énorme que je n’avais pas du tout prévu. Je me retrouvais au centre du monde, et c’était à Cannes. Pour un adolescent comme moi, qui avait fait dix pensions successives, c’était très perturbant. J’ai fait énormément de conneries. Vous savez, j’avais une grande anxiété, comme beaucoup d’adolescents, quant à mon avenir. Qu’est-ce que j’allais devenir ? Si le cinéma n’avait pas marché, j’étais foutu, c’était une question de survie. C’était Doinel ou la fin, la taule. Je ne voulais pas retourner en pension, dans la vie d’avant le cinéma. Je me sentais bien là, le cinéma n’était pas une discipline, et ça me convenait. Alors, François m’a recueilli, m’a pris chez lui, m’a orienté. Une paternité s’est construite à ce moment-là, une responsabilité morale. Il s’est occupé de l’enfant perdu que j’étais. J’ai eu la chance de tomber sur lui. Il était très humain et généreux. Sûrement parce que le cinéma l’avait sauvé, lui aussi. Je suis entré dans le cinéma, dans le groupe. Pour tous, Godard, Rivette, Eustache ou quelqu’un comme Skolimowski, le cinéma représentait la même chose…ça les avait sauvés, ils avaient survécu grâce à lui. C’était la Nouvelle Vague. Quand vous regardez n’importe quel dictionnaire, vous lisez que c’est l’une des grandes révolutions du XXe siècle. C’est ce qui reste. J’ai été là-dedans, et ça m’a fait vivre.

C’est pour cela que le personnage de Doinel revient de film en film, pour que le cinéma continue de vous faire vivre, Truffaut et vous ? Doinel, c’est de la survie. Mais c’était aussi un plaisir. Jamais rien n’était douloureux avec lui, sauf à la fin. Alors que François trouvait que le cinéma était un art compliqué, éreintant, et sortait épuisé des tournages, refaire un Doinel, c’était au contraire comme prendre du repos. Il savait comment je jouais, et il y avait un grand plaisir à cela. C’était confortable. Faire un Doinel, cela lui permettait aussi de se rattraper par rapport aux autres films. La Peau douce, par exemple, est un très beau film, mais un échec sévère. Un adultère traité comme une tragédie, personne ne voulait voir ça en 1964. Eh bien, cinq ans plus tard, il a fait Domicile conjugal contre la Peau douce l’adultère en version comédie ! Doinel permettait à François d’être plus léger. Mais on ne savait jamais quand il allait revenir…

Il ne vous prévenait pas à l’avance ? Non. C’était plutôt des occasions, des enchaînements de hasards. Après Baisers volés, qui a été tourné en pleine révolution à la Cinémathèque, quand Langlois a failli être viré par Malraux, pendant l’hiver 1968, c’est Langlois qui a dit à François, quand il a vu le film…Ce Doinel, je veux le voir marié...Donc il a fait Domicile conjugal.

A un moment, pourtant, Truffaut n’a plus voulu faire de Doinel. Pourquoi ? D’abord, après Domicile conjugal, en 1970, François était frustré par le personnage. Il n’avait plus envie de raconter son histoire. François avait tout dit. Et Doinel ne pouvait pas continuer tout seul, puisqu’il n’avait pas de vraie vie, dans la société, avec les autres. Et puis, un jour, François a vu tous les Doinel à la suite. C’était dans la salle de Dreyer, à Copenhague, on y était tous les deux. Ça lui a donné envie de reprendre le personnage encore une fois.

L’Amour en fuite, en 1979…Ça a été très douloureux, une erreur. Le seul Doinel difficile à tourner. En fait, il était devenu encombrant. C’était un poids. Il n’y avait plus que l’amour pour le faire avancer, et l’amour est devenu trop d’amour. Il m’a dit, alors, que c’était le dernier Doinel. On devait même tourner une scène d’adieu pour la fin du film, qui ne s’est pas faite. Pour moi, ça a été très très douloureux, comme une rupture amoureuse. Personnellement, je n’aurais jamais renié ni jamais arrêté Doinel. De toute façon, il fait partie de l’Histoire.

Mais vous avez créé des frères, des cousins de Doinel, chez Truffaut d’abord les Deux Anglaises, la Nuit américaine, où vous jouez…C’était toujours des personnages douloureux. Il n’y avait pas avec eux le même plaisir du jeu qu’avec Doinel. Dans les Deux Anglaises…,l’histoire était terrible par rapport à la vie de François, et pour moi c’était la même chose, j’endossais tout. Avec Eustache, c’était fort, mais il y avait moins de plaisir. Vous comprenez, les prises de vingt minutes de la Maman et la Putain, c’était plus âpre…

Quand vous tourniez avec Godard ou Eustache, Truffaut était-il jaloux ? Non, pas du tout. Pourquoi? Ça restait dans la famille. Je me rappelle quand on allait voir les rushes d’A bout de souffle de Godard avec François. Il m’a toujours encouragé à aller vers les autres, sauf vers ceux qu’il n’aimait pas. C’est vrai qu’il y en avait beaucoup qu’il n’aimait pas ! Alors, il pouvait être très vache. Une fois, dans la rue, on a rencontré un producteur et un cinéaste, célèbres, et François m’a dit « Tu vois, ceux-là, si les films porno rapportaient du fric, ils en feraient. » C’était toujours sur la corde raide, et si j’avais tourné avec eux, il m’aurait engueulé. François n’était pas commode, il a toujours gardé un côté polémique, même s’il était gentil et ouvert en apparence.

Comment Truffaut vous dirigeait-il ? Contrairement à son travail avec les autres acteurs, il était très directif avec moi. Il me donnait des indications précises, sur les gestes, le ton, les mots, les attitudes. Mais, après, il me laissait un peu à moi-même. Il m’a toujours dirigé comme si c’était une confession. Dès les Quatre cents coups, avec la scène de la psychologue. Au début, c’est précis, puis je dois me débrouiller. Comme dans mon dernier film, chez ce jeune homme, Bonello à la fin, je dois dire avec des mots très crus ce qui est le plus douloureux en moi. C’est une scène qui répond à celle de la confession des Quatre cents coups. Cocteau appelait ça «mettre sa nuit à l’extérieur». Je dois à François ce droit à m’exprimer.

Après «l’Amour en fuite», puis la mort de Truffaut, qu’est-ce qui est resté du personnage chez vous et dans les films que vous avez tournés ? Il leur reste quelque chose de Doinel, une adolescence qui ne sera jamais finie. Doinel ne peut pas devenir un homme, c’est pour ça qu’il reste. C’est une immaturité perpétuelle.

Vous aviez conscience d’inventer le personnage le plus célèbre de l’histoire du cinéma ? C’est vous qui le dites…Non, je n’y avais jamais pensé sur le coup. Mais, maintenant, je vois bien que ça fait partie de l’Histoire.

Pourquoi pouvez-vous parler de Doinel maintenant, alors que vous n’y êtes pas arrivé pendant plus de quinze ans, depuis la mort de Truffaut ? Doinel était un monument dédié à François, et lui seul pouvait en parler. Sa mort le rendait trop proche, c’était trop dur. Les mots ne venaient pas dans ma bouche. Maintenant, avec le temps, je peux y penser, j’essaie d’en parler. Et puis je veux que les gens aillent voir ces films, qu’ils vivent encore avec Doinel. Mais c’est dur, vous savez. J’ai besoin de souffler. Ah…mon Dieu….