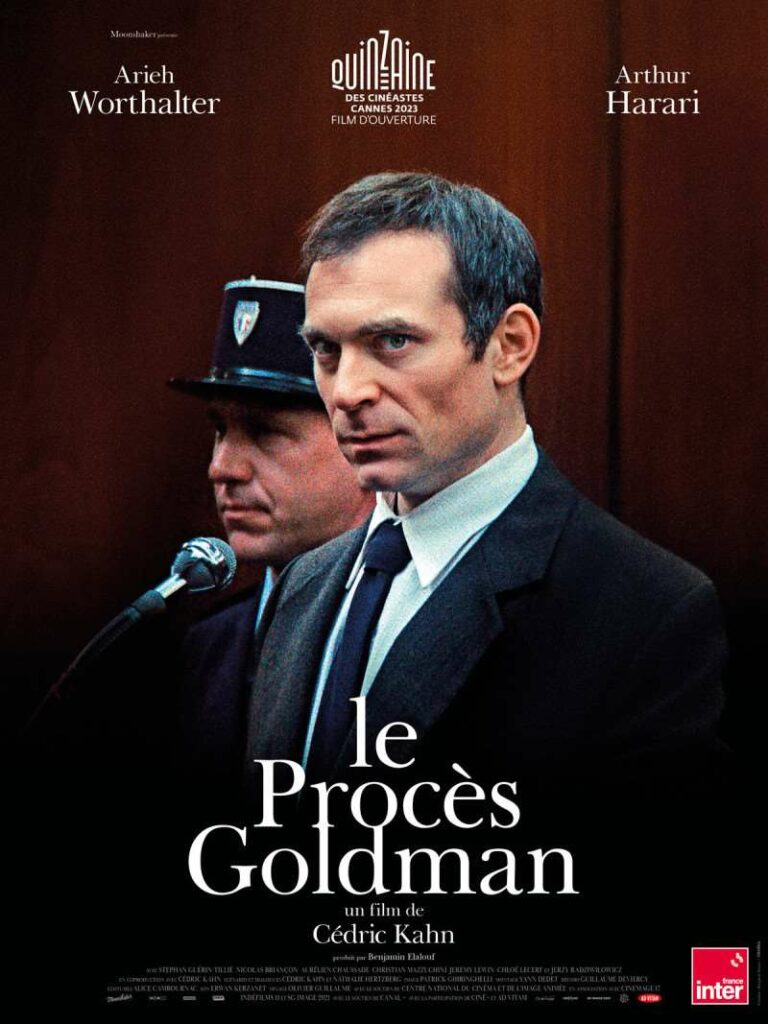

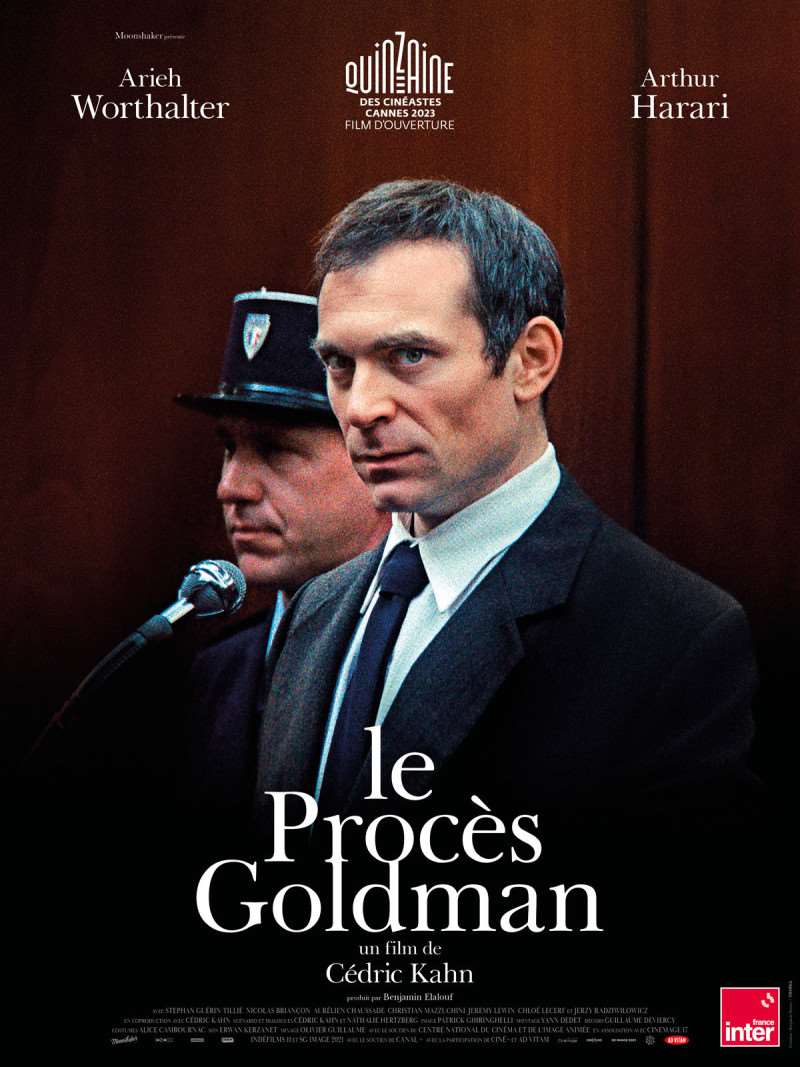

Cédric Kahn n’a pas voulu faire un film hagiographique sur Pierre Goldman, militant d’extrême gauche condamné pour divers braquages, mais acquitté pour le meurtre de deux pharmaciennes lors d’un procès mémorable, en 1975…Ce qui m’intéresse chez lui, c’est sa parole. Dans Le Procès Goldman, qui a ouvert la Quinzaine des cinéastes à Cannes, le réalisateur donne la parole à toute cette France des années 1970…Les avocats, les policiers, les Français de droite, de gauche, les Parisiens, les provinciaux…Une France coupée en deux, difficilement réconciliable. Les assises d’Amiens deviennent le théâtre d’affrontements entre ces deux France. Un lieu où s’exprime, non pas une, mais plusieurs vérités. Il en résulte un grand, un très grand film de procès qui résonne dans la France d’aujourd’hui. Une fiction aux allures de documentaire où l’on croise au côté de Pierre Goldman, accusé incontrôlable magnifiquement incarné par Arieh Worthalter, plusieurs avocats de renom, dont Georges Kiejman, qui vient de disparaître.

La France de droite contre la France de gauche.

Son réalisateur, également acteur, Cédric Kahn, aura débuté comme stagiaire monteur pour Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat, ça vous fixe un CV. Le cinéaste nous propose donc un film/procès, toujours propice à l’exacerbation des névroses parfois les plus puissantes. C’est aussi l’exhumation d’une époque qui va bien au-delà de l’affaire en question, en ravivant ainsi les passions françaises, avec à n’en point douter des réminiscences, attendu que l’assertion de l’histoire qui se répète inlassablement ne se dément jamais. D’autant que Le procès Goldman est présenté à Cannes au moment où Georges Kiejman vient de nous quitter, ce qui apporte une résonance et un symbolisme tout particulier à l’œuvre. Le procès Goldman est un film de procès, à savoir que son intégralité se déroule au tribunal, ce qui pourrait potentiellement laisser craindre une impression de déjà vu tant le genre a été maintes et maintes fois exploré avec plus ou moins de succès. Sauf que la brillante réussite de l’entreprise repose sur le fabuleux film de parole qu’est Le procès Goldman. Une véritable œuvre de puissance oratoire, tant les dialogues élèvent et vu le niveau d’intelligence de chaque réplique. Chacun dans son couloir de nage, les avocats, et en particulier bien sûr Kiejman, le dandy des prétoires, se distingue par sa vivacité d’esprit, mixée à une délicieuse maitrise de l’art de la roublardise.

Factuellement, mais aussi psychologiquement, sa façon de faire tomber un à un des témoignages certes qui semblent orientés, est à chaque fois un pur moment de grâce. Il nous régale autant qu’il dézingue avec férocité et humour toutes celles et ceux qui vont tenter de faire croire au jury qu’ils ont vu Goldman au moment des faits. C’est d’une jouissive cruauté. Le réalisateur en profite pour jongler avec nos émotions, car il nous laisse plus qu’à penser que les témoignages sont autant politiques et à charge que Kiejman prend un malin plaisir à les exploser ! Et puis il y a Goldman. Insupportable d’une forme d’arrogance qui se combine avec une évidente droiture. Un provocateur né. Il ne veut pas d’effets de manche, comme quand il refuse qu’on plonge dans son enfance chaotique pour mieux comprendre comment il pourrait être le putatif meurtrier. Il démontre avec génie que le pire des salauds a toujours un fond de moralité si on fouille dans son passé traumatique, et qu’ainsi le concernant, ce jeu de dupes est parfaitement inutile. Il veut les faits, rien que les faits qui à coup sûr l’innocentent. C’est un peu tout ça Le procès Goldman, un huis clos où l’on ne s’ennuie jamais, tant c’est le règne de l’acuité cérébrale, et de la célébration du verbe. C’est aussi un film psychanalytique où les colères d’un homme sont ainsi disséquées. C’est aussi justement le rapport entre les deux, Goldman et Kiejman. Tout est dans la lettre initiale que le premier écrit au deuxième. Un véritable amour vache. Ils se décrivent l’un l’autre avec presque une forme d’admiration sadique. Ils sont interdépendants dans cette affaire et ils le savent. Les mimiques désabusées de Kiejman quand dans son box, Goldman fait son show, sont irrésistibles. Et puis Le procès Goldman, c’est une mise en scène. Au-delà d’une forme de sacre de dialogues littéraires, sans effets, sans musique, c’est aussi toute la reconstitution d’une époque. Dans un jeu de caméra d’une prodigieuse habileté, vu que tout se passe en un lieu, Cédric Kahn avec des jeux de plan fixes, d’arrières plan, où rien n’est laissé au hasard, nous replonge dans les années 70 avec une totale vérité. On est dans la salle et on se régale, on ne décroche jamais, c’est impossible. C’est tout sauf du classicisme.

La passion sociétale, politique, psychologique, qu’a suscité le deuxième procès est parfaitement retranscrite notamment quand on nous fait comprendre que Simone Signoret est dans la salle. Pour autant, c’est également une vraie intrigue judiciaire avec ses alibis, ses témoignages douteux, ses vraies ou fausses preuves. Les amateurs du genre ne pourront être déçus. Et puis bien sûr, c’est aussi une résonance terrible. Sur la passion face à l’autorité, et sur comment l’insoumission ne mène pas forcément systématiquement à la violence. Comment l’art de la contestation, poussé à un haut niveau d’exigence morale et intellectuelle défie le pouvoir. Et la violence n’en est pas toujours le corolaire, n’en déplaise précisément aux institutions ainsi contredites et remises en cause. Le procès Goldman est un vrai film d’actualité ! C’est aussi le culte de l’altérité, tant il est ici question du regard méprisant qu’il soit conscient ou pas, porté sur le juif, le noir, l’autre…Par celui qui comme disait Coluche n’est ni juif, ni noir, ni belge, le normal quoi ! Pour porter ces grands dialogues, de grands interprètes. Un grand duo dans la vie, un grand duo dans le film. Arthur Harari pour Kiejman, qui épouse avec l’audace de son instinct l’incarnation du jeune avocat qui va devenir grand. Son non verbal, ses mouvements, sa diction, tout ce qu’il dit et fait dans un huis clos où le spectateur ne manque rien, accroche nos papilles et crédibilise le film avec une plus grande force encore. Arieh Worthalter est un Goldman fabuleux d’intériorité autant qu’il peut se mettre à hurler soudainement. Il fait vivre son personnage avec l’art des grands numéros d’acteur. Lui aussi donne l’impression d’avoir totalement épousé la cause de son personnage, avec la force des meilleurs. Le procès Goldman, une affaire mythique, un film forcément théâtral, mais jamais dupe de l’exercice, jamais dans un excès de cabotinage qui nuirait à l’ensemble. C’est à la fois sobre et très fort. C’est à voir sur un mode jubilatoire. JM Aubert

PAROLES DE CEDRIC KAHN

Je me suis vraiment plongé dans son histoire en lisant son bouquin, durant son incarcération, et peu avant son second procès, Pierre Goldman a écrit son autobiographie, Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France, qui avait obtenu un grand succès public et critique. Accusé de vols et du meurtre de deux pharmaciennes à Paris en 1969, Pierre Goldman a reconnu les premiers chefs d’accusation, mais a toujours nié les homicides. En 1974, la Cour d’Assises l’a condamné à la réclusion à perpétuité. Il a fait appel en 1976, et c’est ce second procès, qui conduira à son acquittement, qui est reconstitué dans le film. Mais j’avais dû en entendre parler avant. J’ai été élevé dans un milieu de juifs de gauche, soixante-huitards. J’ai le souvenir d’avoir vu ce bouquin dans la bibliothèque de mes parents. Donc voilà, être éduqué dans cette ambiance, ça a forcément joué un rôle c’est rare de faire un film qui n’ait pas de source d’intime. Mais en tout cas, c’est la première fois que je fais un film sur un personnage juif, pour qui c’est important.

J’arrive au procès par un questionnement scénaristique. C’est la part d’ombre de Pierre Goldman qui m’intéresse. Je ne voulais pas en faire un héros. Mais je lui reconnais des qualités intellectuelles et un charisme de dingue. Son acte de bravoure est d’avoir réussi à être innocenté du meurtre des deux pharmaciennes. D’être sorti de ce traquenard. J’en viens ainsi naturellement au procès, lieu du langage. Les procès sont fascinants car il n’y a pas d’images. Les photos y sont interdites et nous n’avons que des dessins. J’adore en regarder comme spectateur. Il y a notamment En cas de malheur, avec Brigitte Bardot. Mais j’ai plutôt pensé au procès d’Adolf Eichmann. Je voulais faire un film très documentaire, très immersif. Rentrer dans cette arène est captivant.

La sociologie du procès est très binaire. Il y a l’avocat Garraud, pour la partie civile, qui flirte avec l’extrême droite, les policiers…En face, il y a Pierre Goldman l’ultragauchiste, Georges Kiejman, socialiste qui a été plus tard ministre de François Mitterrand. C’est la France de droite contre la France de gauche. Les gens simples, la province contre Paris. Les témoins sont tous accusés de racisme. Aujourd’hui, la société reste très binaire. La situation s’est même radicalisée. Entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, il n’y a plus grand-chose sur le plan politique. Tout a été atomisé. On cherche toujours à opposer le peuple aux élites. Le procès Goldman, c’est cela. Il y a l’élite, l’intelligentsia parisienne de gauche, « bobo », qui défend Pierre Goldman et les témoins traversés par ces faits et dont la parole est remise en cause. Pierre Goldman politise ce procès en disant que parce qu’il est juif, il est le coupable idéal. Mais si on reste aux faits, il n’y a pas d’antisémitisme.

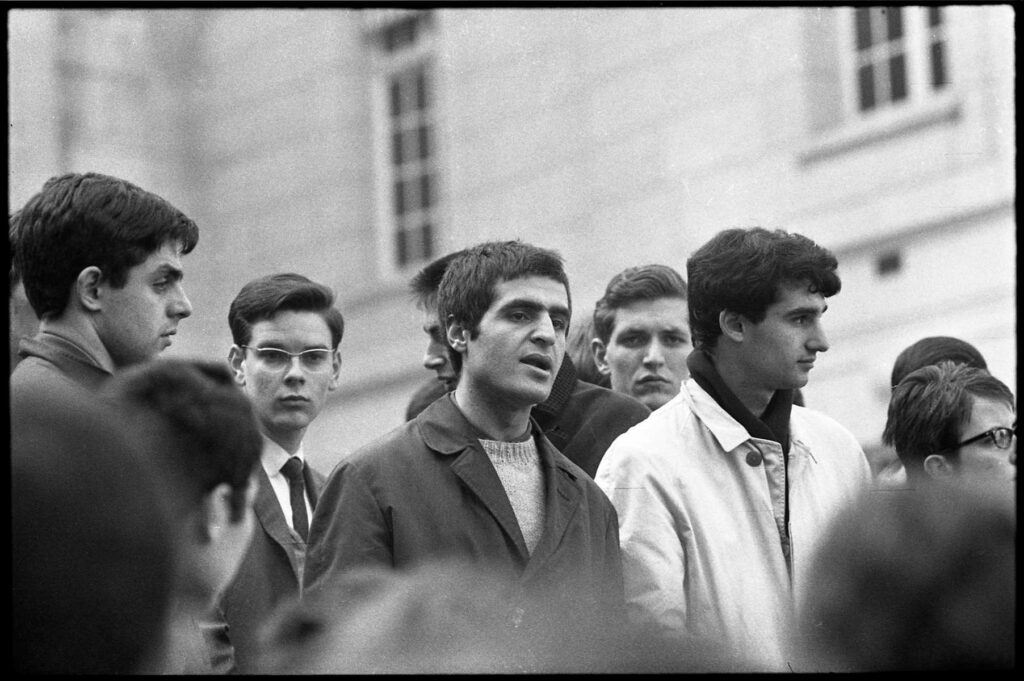

En 1976, on est huit ans après Mai 1968. La passion est un peu retombée. Probablement que Goldman ravive quelque chose. Et je dirais aussi que le phénomène autour de Goldman dépasse Goldman, dépasse les faits. Mon film revient aux faits, c’est-à-dire un peu basiquement à l’affaire et au contradictoire. Alors que là, quand on entend les gens de cette époque parler avec emphase de Goldman, on n’est pas du tout dans le contradictoire. Je montre dans le film que Goldman est un peu une popstar. J’ai remarqué que les jeunes adhèrent au film. Beaucoup sont venus vers moi. Je ne sais pas comment le comprendre. Si c’est quelque chose qui a à voir avec de la nostalgie, le goût du vintage…Il y a un intérêt pour cette époque, et pour cette espèce de mythe qu’a été Mai 1968.

Ces deux France sont difficilement réconciliables On le voit lors du verdict. Les parties civiles, qui restent convaincues de la culpabilité de Pierre Goldman, sont accablées. Tous les témoins reconnaissent Pierre Goldman. C’est troublant. L’intérêt de cette affaire est qu’elle n’est pas résolue. Elle reste un mystère.

Nous n’avons pas réussi à avoir les minutes de procès, qui n’existaient pas à l’époque, mais nous avons récolté tous les articles de presse et les interviews ainsi que le livre de Pierre Goldman Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France. On a essayé d’être au plus proche de ce qui s’est dit. Georges Kiejman était l’avocat des éditeurs. Le procès Goldman constitue un tournant dans sa carrière. C’est son premier procès aux assises et le début de sa notoriété. On a repris sa plaidoirie, raccourcie pour les besoins du cinéma. Je l’ai rencontré pour le scénario. C’était un homme charmeur, très intelligent, accueillant, mais aussi mystérieux. Il contrôlait beaucoup sa parole.

J’aimerais que mon film rende hommage à la justice. Dans un procès, il n’y a pas qu’une mais des vérités. Chacun est dans la survie et défend sa position. Appréhender la vérité est un exercice difficile qui demande temps et rigueur. L’État de droit est compliqué à accepter. Accepter qu’on puisse relâcher des coupables. Georges Kiejman le dit très bien…Un État qui n’accepterait plus la présomption d’innocence n’est plus un État de droit. Or, aujourd’hui, la présomption d’innocence est beaucoup bafouée, notamment par la presse. Il y a aussi une avidité du public de savoir et de transparence et de rapidité. Tout cela s’oppose, car la justice et le débat contradictoire prennent du temps.

Il n’y a que la complexité des personnages qui m’intéresse ce qui n’est pas la voie la plus simple pour toucher le grand public. Chez Goldman, si on ne s’intéresse pas à la complexité, on ne peut pas y aller. Je me suis basé sur une intuition, celle qu’il allait rencontrer le personnage. Et moi je fais confiance à ce qu’amène naturellement un acteur, par son tempérament, ce qu’il est, je crois beaucoup à la musique intérieure. Un acteur qui est sur la bonne note, il ne faut pas trop le perturber. Arieh Worthalter est un garçon qui est aussi assez secret, avec des zones d’ombre. Il a beaucoup travaillé de son côté, il connaissait le texte sur le bout des doigts, la seule consigne donnée aux acteurs, parce qu’il y avait une langue à respecter de manière absolue. Il était extrêmement habité, concentré. Presque une confusion entre sa concentration et celle de l’accusé. Parfois il défendait Goldman comme il se serait défendu.

Georges Kiejman est un avocat pénaliste très médiatique, disparu le 9 mai 2023, il a notamment défendu la famille de Malik Oussekine, cet étudiant tué en 1987, en marge d’une manifestation contre le projet de loi Devaquet, « Charlie Hebdo » en 2007, lors du procès des caricatures de Mahomet publiées dans le journal, mais aussi de nombreuses figures du cinéma français. Le procès Goldman était sa première grande affaire. Il commence à cette époque le pénal et Goldman le traite alors avec peu de respect. On peut dire qu’il doit beaucoup à l’affaire Goldman, mais on peut dire aussi qu’il l’a bien mérité, parce qu’il en a chié ! Il était un peu éprouvé. Il m’a dit « Vous êtes sûr ? » Mais au final, il m’a ouvert ses portes, Avec bienveillance il m’a raconté plein de choses. Arthur Harari s’est totalement investi dans le personnage de cet avocat hors du commun.

Pour moi, ce n’est pas une opposition idéologique. Pour moi, ce sont deux façons différentes de survivre à cette histoire. C’est évidemment deux héritiers de la Shoah, deux enfants de Juifs polonais, qui ont traversé cette histoire terrible. Et ils représentent assez bien les deux grandes tendances…D’un côté il y en a un qui a transformé ça en force, c’est Kiejman le « Juif résilient » et Goldman, c’est le « Juif maudit ». C’est dépression, fêlure, tragédie…C’est quelqu’un qui a accepté le tragique et qui sait qu’il ne sortira pas du tragique. Pour moi, c’est la sous-intrigue. Quand j’ai attaqué le truc, je ne connaissais pas bien le truc entre Goldman et Kiejman. Je m’intéresse d’abord à l’affaire en tant qu’affaire, puis après j’apprends que Goldman a viré Kiejman avant son procès. On fouille et on se rend compte qu’il y a un antagonisme, une jalousie profonde, surtout de Goldman pour Kiejman. Cette sous-intrigue elle me passionne, parce que je la connais bien cette frontière. Parce que dans toutes les familles ashkénazes, il y a ces deux tendances très fortes. Mais moi, d’ailleurs, je ne sais pas trop quel juif ashkénaze je suis. Sur le papier, je suis plutôt résilient, parce que je transforme ça tous les jours en quelque chose. Et puis dans ma génération, cette question de transmission est plus atténuée, ça concernait plutôt la génération de mes parents. Reste qu’il y a quand même une énorme dépression chez les ashkénazes à laquelle j’essaie d’échapper !

J’avais envie du format carré pour que ça ressemble à des images de l’INA. Mais ça permet aussi de resserrer les plans sur les visages, et donc sur la parole. Tout d’un coup ça fait que le regard est moins éparpillé. Parce qu’en France, on n’a pas d’image de procès, on n’a pas le droit. J’avais envie que ce soit immersif. Les oreilles de spectateur, c’est souvent de l’ordre de la soustraction. Mais on est tellement habitués à l’addition que la soustraction devient stylistique. Les gens le remarquent, mais c’est un paradoxe. On est tellement habitués à être gavés, à être remplis…On ne sait plus écouter. Je voulais vraiment que les gens qui écoutent le film soient comme des jurés, très sollicités. Le public d’une salle et l’auditoire d’un procès, c’est la même chose. Et puis les figurants qui jouent les personnes venues assister au procès étaient laissés complètement libres dans leurs réactions. Aucune improvisation sur le texte, mais totale liberté dans la salle. Ce qui fait que parfois on n’entend rien, parfois un énorme rire…

Je trouvais ça bien que ça soit interactif avec l’énergie des acteurs. Je pense que ça aide le spectateur à être dans cette situation. J’ai tout filmé tout le temps. J’ai refusé ce vieux principe économique qui consiste à filmer le procès avec les trois quarts de la salle vide. Je voulais que la salle soit tout le temps pleine pour que les acteurs du procès soient toujours en bagarre avec la salle. Et j’avais trois caméras en permanence, pour ne rien perdre. On était totalement dans la captation et en même temps totalement dans la mise en scène puisque tout est reconstitué. C’est comme une fausse captation. Ou la mise en scène d’une fausse captation.

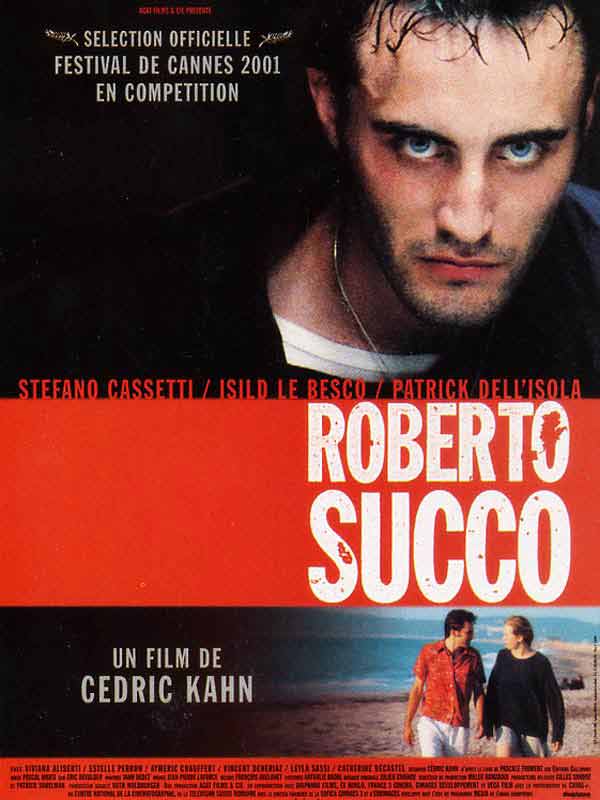

Je ne sais pas pourquoi je filme des personnages masculins troubles comme Roberto Succo…Dans « trouble », il peut y avoir quelque chose qu’on ne comprend pas, quelqu’un d’un peu fou, un peu marginal, un peu parano, un peu en crise. Mais tout ça, ce n’est pas la même chose, même si ça peut se rejoindre. C’est peut-être que je prends des personnages qui sont en moment de crise, ou d’autres qui ont un vrai problème. Je ne me défile pas devant la question, hein. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui m’émeut chez eux. On en revient à moi forcément, ou à mon histoire. J’ai quand même une forme de tropisme pour la marginalité, c’est vrai que ça m’attire peut-être parce que la marge nous parle de nous. Si on me raconte une histoire de collégien harcelé, je vais prendre fait et cause pour lui. Je vais être l’avocat des causes perdues.

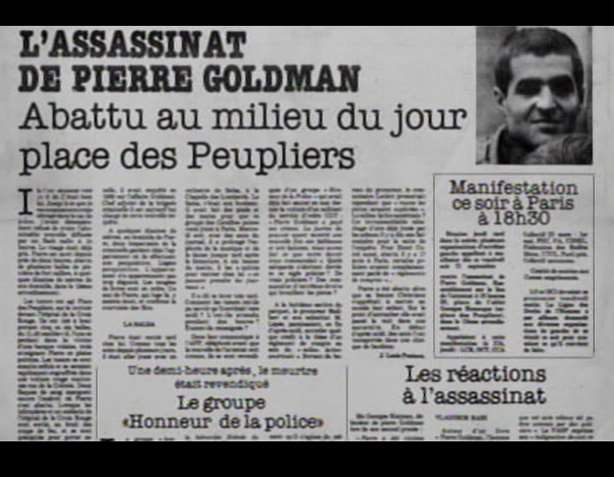

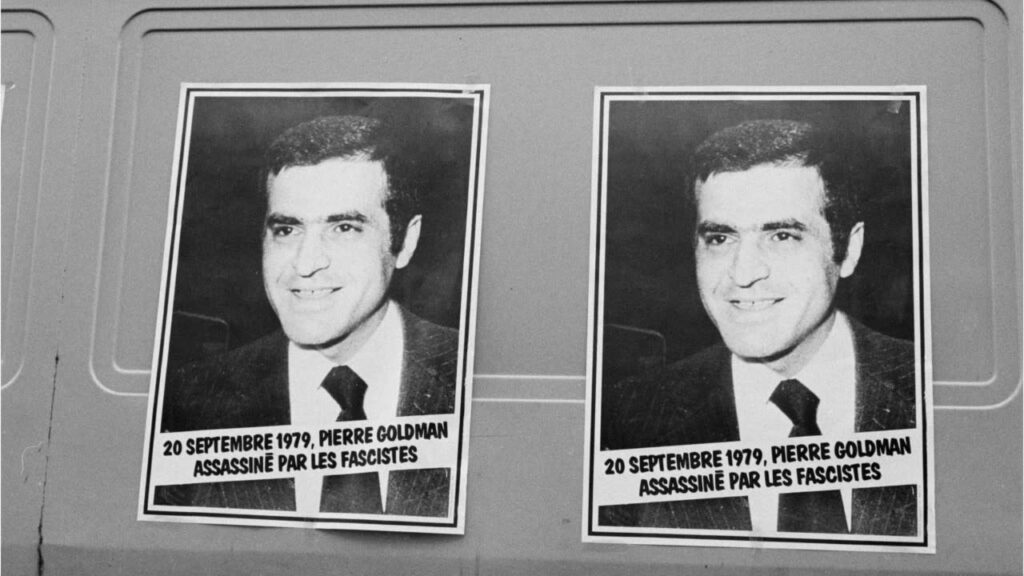

Pierre Goldman est rejugé en 1976, par jeu de réduction de peine, il sort de prison. Trois ans plus tard, le 20 Septembre 1979, il est abattu de sept balles dans le 13e arrondissement. Qui a tué Pierre Goldman ? Des caïds, des agents secrets ou le SAC, service d’action civique ? La vérité sortira t elle un jour.. ?

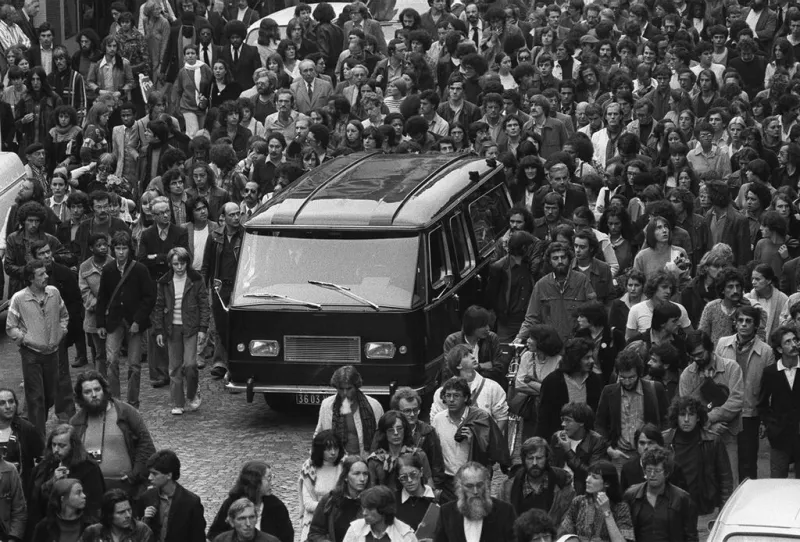

Aux obsèques du militant révolutionnaire Pierre Goldman, l’enterrement d’une époque. Par Benoît Hopquin

Le 27 septembre 1979, l’extrême gauche enterre l’un de ses héros : Pierre Goldman, demi-frère de Jean-Jacques, écrivain et braqueur, assassiné à Paris. En même temps qu’elle lui dit adieu, une partie de la foule se sépare de ses idéaux. Quarante-quatre ans plus tard, « Le procès Goldman », film de Cédric Kahn, revient sur ce personnage trouble et charismatique. Le 27 septembre 1979, entre douze mille et quinze mille personnes suivent, de l’institut médico-légal de Paris au cimetière du Père-Lachaise, le corbillard emportant Pierre Goldman, assassiné en pleine rue sept jours plus tôt, à 35 ans. Partie vers 15 heures des bords de Seine, la foule arrive vers 17 heures à l’entrée du cimetière, dont les larges portes ne peuvent avaler cette marée humaine. La cérémonie, à la fois digne et pagailleuse, se poursuit autour du corps mis provisoirement en terre dans un caveau dépositaire. Des jeunes, beaucoup de jeunes, sacoche coincée sous l’aisselle, cartable ou casque de moto au bout du bras, tout droit sortis des amphis ou du premier boulot de leur prometteuse carrière. Des plus vieux, aussi, reconnaissables entre mille à leur cravate et leur costume : devenus professeurs, architectes, médecins, journalistes, ils viennent rendre hommage à celui qui n’aura pas transigé avec cette société honnie. Sur les photos, les uniformes de la contestation : féerie de couleurs vives, pulls jacquard tricotés main, chemises fantaisie, Perfecto, sous-pull synthétique, pantalons pattes d’eph’. Pas de salopette d’ouvrier ni de blouse d’artisan. Multiplicité capillaire et pileuse, public de tout poil et de toutes chapelles révolutionnaires. Le peuple d’extrême gauche. Les années 1970, encore un peu, pas pour longtemps. Il est des enterrements où des amis se retrouvent et d’autres où ils se séparent. Celui de Pierre Goldman reste ce moment où l’extrême gauche en deuil a fait ses adieux à un ami et un peu à elle-même. « Parfois, des événements éphémères marquent la fin de grandes périodes », résume l’auteur Marek Halter. « On enterrait toutes nos illusions. Les gens se dépouillaient de leur utopie, de leurs rêves. C’était un effondrement », confirme le réalisateur Frank Cassenti. « C’était l’épuisement d’une génération qui était allée au bout de ses rêves », assure l’historien Benjamin Stora. « Cet enterrement marquait la fin d’un cycle : le fleuve rentrait dans son lit », ajoute joliment l’universitaire Janette Habel.

Christiane Succab-Goldman, veuve de Pierre Goldman, rompt 44 ans de silence « Mon mari a été un objet de fantasmes forcenés ». L’épouse du militant n’avait pas pris la parole depuis son assassinat, en 1979. Dans un entretien au « Monde », elle réagit au film de Cédric Kahn « Le Procès Goldman » dont elle dénonce les erreurs et affabulations. Née en Guadeloupe le 3/09/1948, élève du cinéaste Chris Marker, devenue documentariste et journaliste, Christiane Succab-Goldman, s’exprime ici pour la première fois, après plus de 40 ans d’un silence et d’un mystère infrangibles, sur leur histoire commune, brève, passionnée, tragique. Leur mariage a lieu à Fresnes le 17 août 1976, peu avant que Pierre Goldman, qui vient d’être acquitté d’une inculpation de meurtre, ne soit libéré. Christiane est au terme de sa grossesse lorsque son mari est assassiné par un commando, à Paris, le 20/09/1979. Six jours plus tard naîtra leur fils, Manuel Goldman. Le film Le Procès Goldman, aura sans doute servi d’étincelle à cette confession explosive, mêlant l’intime et le collectif.

Propos recueillis par Jacques Mandelbaum. Publié le 04 octobre 2023

Pierre Goldman, qui vous y nommait K., a raconté avec beaucoup de pudeur votre rencontre dans son livre « Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France ». Comment s’est-elle déroulée de votre point de vue ? Mes parents, instituteurs en Guadeloupe, sont à Paris pour une année scolaire. On est en 1965, j’ai 17 ans. Ma sœur aînée est à la Sorbonne, elle est amie avec Roland Girard, lui-même le meilleur ami de Pierre Goldman. J’en entends donc énormément parler et je suis curieuse. Je le rencontre finalement au café Le Champo, où ils se réunissent entre étudiants pour se battre contre les fachos à Assas. Je l’imaginais rieur, or il ne l’était pas. Il ne me plaît pas. Puis je rentre en Guadeloupe. Je reviens à Paris en octobre 1969, où je m’inscris en licence d’espagnol à Censier. Je le recroise lors d’une soirée chez un ami de métropole de mes amis guadeloupéens. J’ai 21 ans, il en a 25. Nous avons une passion commune pour Cuba que j’ai découvert dans le livre d’Ania Francos La Fête cubaine. Il en revient. Je voulais alphabétiser à Cuba, être reporter comme Ania, faire la révolution. Il se passe quelque chose entre nous de très profond. Je suis son interlocutrice, non une fille qu’on fait danser. Il me raccompagne au premier métro, je rentre à la cité universitaire à Fontenay-aux-Roses, je sais qu’il va m’appeler.

C’est en même temps le moment où Pierre Goldman s’engage sur la voie du banditisme…Je n’en sais strictement rien ! Ce que je sais, c’est que notre histoire d’amour, qui ne va pas durer plus d’un mois, est fulgurante, secrète aussi en cette période de Black Panther, c’est la rencontre d’une négresse et d’un Blanc, et c’est tout sauf l’évidence à l’époque. Pierre et moi, nous nous sommes créé un monde à nous, dans une langue faite de français, de créole, qu’il parlait à la perfection, et d’espagnol. En même temps, je sentais bien que c’était quelqu’un qui n’allait pas bien, qui était douloureux. Un jour, soudainement, il m’apporte un sac qu’il me demande de garder, il est distant, il paraît aller mal. Je regarde évidemment dans le sac qui ne contient que du linge sale, lui toujours si propre. Et puis il disparaît, sans donner de raison. J’apprends un peu plus tard, en avril 1970, qu’il a été arrêté et inculpé du meurtre de deux femmes. Je suis incrédule, choquée. Pour moi, c’est la fin du monde. En même temps, je suis très en colère contre lui. Et voilà que la police me convoque quai des Orfèvres. On me présente la culpabilité de Pierre comme établie, on m’interroge pendant une journée entière. J’étais terrifiée. Ils menacent de dire à mes parents que je fréquente la pègre. Ils me font dire des choses dont je ne mesure pas à quel point elles peuvent se retourner contre Pierre. Ils me demandent d’authentifier le sac qui était chez moi, ce que je fais, sauf que s’y trouve, comme par hasard, un imperméable qui n’a jamais été dedans, ce que je signale à ceux-là mêmes qui l’y ont mis, sans savoir encore qu’il ressemble à celui que décrivent des témoins…

Vous le perdez alors de vue, comment le retrouvez-vous ? Je vais rester avec cette histoire dans ma tête pendant quatre ans. Je retourne à la fac. Il faut que j’oublie. Je vis avec un étudiant paisible, on se marie. Et puis le premier procès arrive, en décembre 1974, j’écoute les chroniques de Frédéric Pottecher à la radio, et je commence à comprendre que cette histoire n’est pas aussi simple qu’on voulait le faire croire et que Pierre ne ment pas. Mais il est condamné à perpétuité. Mon mari m’encourage alors à aller au meeting de soutien à Pierre à la Sorbonne, ce qui est d’un certain point de vue terrible pour notre couple. J’y apprends qu’on peut lui écrire en prison, ce que je fais. Et là, très vite, tout se remet en place. Il me dit qu’il veut enfin vivre, qu’il va se défendre et qu’il va le faire pour moi, que je devrais divorcer puisque je n’ai pas d’enfant et l’épouser. On s’écrit tous les jours, j’obtiens un droit de visite. Je plaque tout pour le défendre, être à ses côtés. Nous nous marions à Fresnes trois mois après son acquittement, en présence de Georges Kiejman, de Régis Debray et de sa femme, qui se sont eux-mêmes mariés dans une prison bolivienne, et de l’actrice Annabella Power, l’épouse du magnifique Tyrone Power, devenue visiteuse de prison, la grande amie de Pierre. Ils jouent au Scrabble depuis des années.

Pourquoi rompre aujourd’hui un silence de plus de 40 ans ? Si je parle c’est qu’il y a eu des choses accumulées avec le temps néfastes pour moi et ma famille. Des rumeurs, des livres, des légendes sur Pierre, des propos rapportés qui n’ont jamais existé, des phrases de lui mal interprétées, des choses inventées, consciemment ou inconsciemment malveillantes, insupportables… Vivant ou mort, Pierre a été un objet de fantasmes forcenés. Le film de Cédric Kahn a sans doute été l’étincelle qui m’a incitée à sortir de ma réserve. J’y deviens une vraie fausse moi-même.

Vous avez d’ailleurs assigné le producteur et le réalisateur du film en référé, demande qui a été rejetée le 22 septembre. Que demandiez-vous ? Qu’un carton signale le caractère fictif de ma présence au tribunal ainsi que des propos qu’on fait tenir à mon personnage. La vérité, c’est que je n’y étais pas présente, pas davantage qu’au premier procès, ni dans la salle, ni à la barre. J’ai, de fait, voulu témoigner pour Pierre, mais il s’y est opposé. Il voulait absolument me préserver de tout ça. C’est déjà une chose qu’on aurait pu respecter. Ensuite, on dit que Joël Lautric nous a présentés, ce qui n’est pas exact. Puis on utilise ma déposition à la police alors qu’elle n’a jamais été rendue publique. Mais je suis une personne vivante enfin, pourquoi ne m’a-t-on jamais consultée ? Et je ne parle ici que du film. Parce qu’il vous faut savoir qu’il est arrivé à Cédric Kahn, lors d’une avant-première à Paris, de faire voter à main levée le public pour déterminer qui le pensait coupable et qui innocent. Concernant une affaire qui a la force de la chose jugée, c’est obscène.

La scène est affabulée par le réalisateur, mais il faut préciser qu’elle rend hommage à votre amour et à votre dignité. Elle est à ce titre l’une des plus émouvantes du film. Ce n’est pas rien du point de vue du spectateur…Non. Je n’étais pas là, point à la ligne. Le film restera et tout le monde croira que j’y étais. Ce n’est pas la vérité parce que Pierre ne le voulait pas. Je ne suis pas un personnage public, j’ai droit à ce qu’on ne romance pas ma vie.

En dehors de ce point sensible, le film trouve-t-il grâce à vos yeux ? Non. La première chose, c’est qu’on ne comprend rien à cette histoire si l’on se met à fusionner, comme le fait Cédric Kahn, les éléments du premier et du second procès. Pierre, pour des raisons qui lui appartenaient, ne voulait pas se défendre lors du premier procès. La prison lui convenait. Au second procès, c’est tout l’inverse. Il y a ensuite l’opposition structurelle qu’organise le film autour de Kiejman et de Goldman. Elle fait peu de cas de la fraternité qui existait entre les deux hommes. Il y avait bien sûr des antagonismes, mais pas parce que Pierre était l’homme incontrôlable que montre le film, et Georges le sage qui le jugulait. Tous les comptes rendus de l’époque attestent que Pierre est resté durant le procès très factuel, mesuré et concentré. En réalité, Pierre en a voulu à Georges d’avoir omis de déposer à temps un recours au civil de la même façon qu’au pénal, si bien que sa condamnation définitive au civil l’a contraint à devoir payer de lourds dommages et intérêts aux victimes, et donc à passer symboliquement pour coupable dans une affaire dont il était réputé au pénal innocent. Jamais cette absurdité juridique n’a été levée. Le film s’ouvre sur cette scène, où Georges apprend qu’il est démis par Pierre dans une lettre au ton véhément et péremptoire, sans donner la vraie raison de son emportement. C’est malhonnête. Par ailleurs, cette scène est un copier-coller d’un chapitre de la biographie, très contestable, de Michaël Prazan, publiée en 2005 sous le titre Pierre Goldman. Le frère de l’ombre. Trente ans après le procès, cet auteur tente de prouver la culpabilité de Pierre et fournit à cet effet le témoignage de Joël Lautric, qui y dément l’alibi qu’il avait donné au second procès. Présenté par Prazan comme un témoin capital, le problème est que Lautric, qui a publiquement changé quatre fois d’avis sur la question avec le temps, est tout le contraire : un témoin fragile et déconsidéré qui n’a pas pesé dans l’acquittement de Pierre.

Il y a eu, de fait, un mouvement de bascule, avec le temps, dans la conviction de l’innocence de Pierre Goldman…Oui, c’est vrai. Beaucoup de gens, avec le temps, se sont mis à douter. C’est très difficile à expliquer. Il y a eu deux choses, je crois. D’abord, une série de brouilles stupides avec des célébrités qui l’avaient soutenu. A sa sortie de prison, on l’attendait dans les dîners, on voulait se montrer avec lui, on exigeait qu’il honore sa dette. Pierre estimait ne rien devoir, pas comme ça. Il haïssait la mondanité, ne répondait aux sollicitations que si ça lui convenait. On l’a rapidement jugé ingrat, insupportable. Ensuite, un certain nombre d’ouvrages, à l’instar de celui de Michaël Prazan, se sont ingéniés à ternir sa réputation ou à jouer, sans l’ombre d’une preuve, avec l’idée de sa culpabilité. Les Masques, de Régis Debray, L’Insoumis, de Jean-Paul Dollé, Vie et mort de Samuel Rozowski, de Myriam Anissimov en font hélas partie.

Ne pensez-vous pas, toutefois, que les deux livres qu’il a écrits, chacun à sa manière, revendiquent un goût de la violence, une obsession de la mort, un désir d’expérimenter les gouffres, qui ont pu convaincre de la possibilité de sa culpabilité ? Il y avait, incontestablement, cette idée de la mort qui était intimement liée à son histoire personnelle et qui court dans ses livres. Mais il ne faut pas confondre Les Souvenirs obscurs…avec L’Ordinaire Mésaventure d’Archibald Rapoport. Le premier est un essai intime, écrit avec sa chair. Le second un roman autofictionnel qui répond à son éditeur qui dit qu’il est l’homme d’un seul livre. Il met alors en scène, avec un humour plus que noir qui va se retourner contre lui, un type qui flingue des juges et des policiers. Un ovni littéraire qui leur tombera des mains à tous, pour qu’on lui fiche la paix. Beaucoup de gens l’ont mal pris, y ont vu comme un aveu de culpabilité alors que c’était une sorte d’exutoire, de catharsis, par lequel Pierre réglait ses comptes avec le mythe qu’il était devenu. Pierre, vous savez, est sorti de prison heureux mais brisé. Il dormait mal, comme tout détenu. Nous recevions des menaces de mort. Et en même temps, il y avait une énorme pression sociale. Du côté de la pègre, qu’il avait côtoyée en prison, comme du côté mondain. Tout le monde le sollicitait sans arrêt, nuit et jour.

Est-il exact qu’il se soit rapproché du judaïsme en prison ? Oui. Le rabbin Fima était important dans sa vie carcérale. Mais il n’est jamais entré en religion. Il allait au culte pour sortir de sa cellule, certes, mais aussi pour les retrouvailles et le partage avec d’autres juifs. Quand il était à bout, par exemple, il se couvrait la tête du châle de prière que le rabbin Fima lui avait offert, s’apaisant ainsi de la pression du dehors. Quand il écrivait Archibald…,il allait parfois assister à la célébration du shabbat chez les frères Zemour [figures marquantes du grand banditisme à l’époque], qui l’avaient réconforté durant sa captivité. Il me racontait ces scènes surréalistes qui ont nourri Archibald, comme la grand-mère pieuse à côté des flingues sur la table pendant la prière.

Que pensez-vous des diverses pistes qui ont été évoquées pour son assassinat ? Je ne veux même pas en parler. Je ne peux pas penser à ça et vivre en même temps. C’est fini. C’est trop tard. On ne saura jamais. Ce que je peux vous dire, c’est que Pierre m’avait fait promettre, en cas de malheur, de le faire incinérer, comme ses ancêtres l’ont été durant la Shoah. C’est Georges Kiejman qui m’en a dissuadée « Tu as le droit de briser une promesse, Christiane. N’oblige pas ton fils à rechercher comme moi le tombeau de son père toute sa vie. Fais-le enterrer. »

Voir mourir son mari après trois ans de mariage, quelques jours avant la naissance de votre enfant, comment se remet-on d’une telle épreuve ? On ne s’en remet jamais. J’étais à la clinique durant l’enterrement avec le nouveau-né qu’il avait tant désiré mais qui ne connaîtrait jamais son père. Quand j’en suis sortie, l’appartement était sous scellés. Depuis 44 ans, je fais d’un anniversaire une fête sans penser à la mort. Et c’est cette date-là, précisément, qu’ils choisissent pour sortir ce film. Voici les mots par lesquels Pierre Goldman achève en prison la rédaction de « Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France »…Au terme de ce récit, je devrais me tuer, expier cette révélation où j’ai dû m’écrire afin de sauver ma vie d’une accusation fausse et infamante. Je ne le fais pas car mon désir de liberté est principalement inspiré par l’amour d’une femme. Elle m’a ramené dans la vie. Je veux l’y rejoindre. Sinon le calvaire de l’innocence perpétuelle et recluse m’eût parfaitement convenu. Peut-on rêver plus belle déclaration d’amour ? Pierre avait en fait écrit six pages, aussi intenses. Je n’ose pas vous l’avouer, mais, lorsqu’il m’a donné le manuscrit de ses dernières pages pour que je les relise et les apporte aux éditions du Seuil, je l’ai obligé à les enlever. Il m’a dit…Mais Christiane, c’est de la littérature, ça nous dépasse. J’ai répondu…Tu descends les originaux au parloir, tu les déchires devant moi. Ça nous regarde. Il l’a fait. Il a réduit à quelques lignes. C’est stupide, mais c’est toujours ce qu’on ne nous aura pas pris.