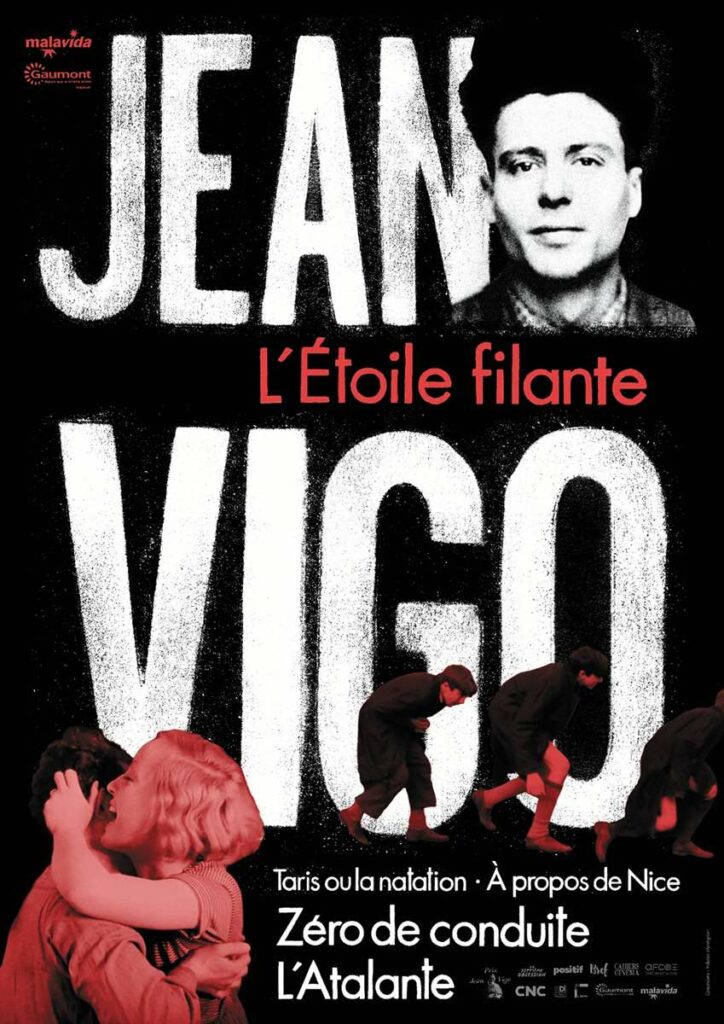

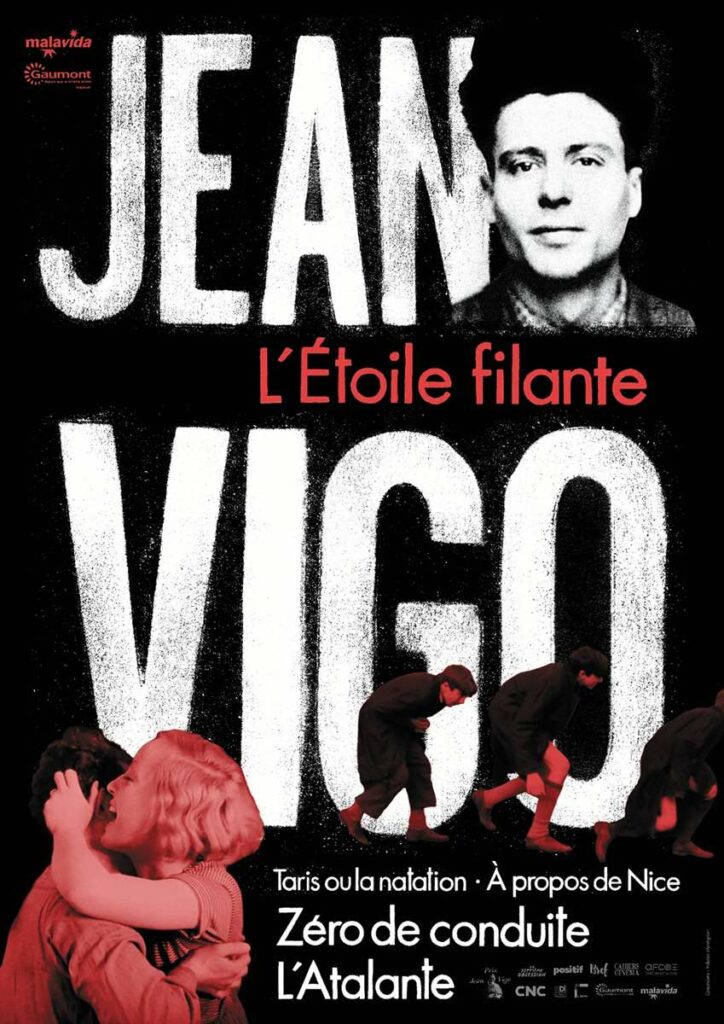

Comète du cinéma français, disparu à l’âge de 29 ans, Jean Vigo a laissé une empreinte profonde et durable sur les cinéastes de son temps, et sur ceux qui lui ont succédé. Il est l’auteur d’une œuvre brève avec deux courts métrages, le moyen métrage autobiographique Zéro de conduite et le long métrage L’Atalante, chef-d’œuvre de poésie et de beauté, achevé alors que le cinéaste était mourant. Aujourd’hui, un prix portant son nom récompense chaque année un jeune cinéaste pour « son indépendance d’esprit, sa qualité et son originalité ».

Ce n’est pas un hasard si L’Atalante figure dans quasiment tous les classements des meilleurs films jamais tournés, établis par les critiques et les instituts de cinéma à l’étranger. Ce film est un symbole de la cinéphilie, à travers les ciné-clubs qui ont permis sa diffusion et grâce, notamment, à Henri Langlois, créateur de la Cinémathèque et grand exégète du film, qui alla jusqu’à se créer sa propre version du film en insérant des rushes en sa possession !

Quatre films, deux courts, un moyen, un long-métrage comme un archipel. Partout l’eau y ruisselle, piscine, fleuve et mers. Partout le mouvement abonde, dans les corps et entre eux, dans les images et dans leurs intervalles, partout des machines en surrégime, tout un dévergondage pour une écume poétique dont la mousse déborde en abordant les rivages du sonore. Pourtant l’archipel a pris l’eau en s’apparentant longtemps à l’Atlantide, de la censure de Zéro de conduite jusqu’à l’après-guerre à la mutilation de L’Atalante dont l’intégrité n’a été retrouvée qu’après plusieurs décennies. En cinq ans, l’œuvre météorique de Jean Vigo mort à 29 ans récapitule l’immense génie du cinéma muet avec l’enfance balbutiante du cinéma parlant.

C’est ton premier film, tu devrais faire quelques concessions pour ce premier film, et puis ensuite tu en feras d’autres, et quand vraiment tu auras donné ta mesure, tu pourras faire ce que tu voudras. Et là Jean m’a regardé, et vraiment c’était tragique son regard, il m’a dit…Toi tu es en bonne santé, tu as le temps, mais moi je n’ai pas le temps, alors il faut que je le fasse tout de suite… Jacques Rozier, 1964

Jean Vigo. Cinéaste Paris 26 avril 1905 / 5 octobre 1934

Il y avait toujours du monde, chats de gouttière et militants anarchistes, dans la petite mansarde enfumée de la Goutte d’Or, où Jean Vigo naquit en 1905. Premières images propres à enrichir l’imaginaire d’un enfant qui allait marquer l’histoire du cinéma mondial. Vie brève, intense, vingt-neuf années en tout dont cinq à peine consacrées à la création cinématographique et quelques-unes dévorées par le souci de réhabiliter la mémoire d’un père Eugène-Bonaventure Vigo dit Almereyda régulièrement emprisonné pour ses engagements politiques et ses pamphlets anti-militaristes publiés dans son journal « Le Bonnet Rouge ». À sa mort suspecte, en 1917, dans sa cellule de la prison de Fresnes, Jean Vigo, qui avait alors douze ans et de mauvais rapports avec sa mère, Émily Cléro, fut pris en charge par son grand-père par alliance, Gabriel Aubès, photographe de renom installé à Montpellier, qui initia l’enfant à la magie des images, éveillant en lui un premier désir, celui de devenir chef-opérateur, puis cinéaste.

Pour réaliser son rêve, Jean Vigo subit des années d’internat sous un faux nom, Jean Salles, une lutte sans merci contre la maladie, la sienne et celle dont était atteinte sa femme, Lydu Lozinska, la difficulté de vivre ce qu’on appelle aujourd’hui « l’intermittence du spectacle ». Germaine Dulac, particulièrement attentive aux jeunes talents prometteurs portés par un vrai désir de cinéma, et d’autres amis l’introduisirent dans le milieu du cinéma, lui faisant connaître des mécènes, comme le producteur de Zéro de conduite et de L’Atalante. Le cadeau fait par son beau-père d’une Debrie d’occasion et la rencontre avec le chef-opérateur russe, Boris Kaufman, lui permirent de tourner, en 1930, un film muet, À propos de Nice, « point de vue documenté », pamphlet chargé d’humour et de colère contre une société en état de décomposition et en même temps premier essai jubilatoire d’écriture cinématographique. On retrouve cette même jubilation dans La Natation par Jean Taris (1931), dans Zéro de conduite (1933), le plus proche du vécu de Vigo, interdit par la censure pendant treize ans, puis L’Atalante, film de commande particulièrement personnel, avec la participation de Michel Simon et celle de tous les amis et collaborateurs, aussi engagés dans la vie et le cinéma que Jean Vigo. Interdits, amputés, restaurés, les films de Vigo résistent au temps, inspirent d’autres cinéastes dont un grand nombre ont reçu le prix Jean-Vigo créé en 1951 par Claude Aveline et qui perdure encore aujourd’hui grâce aux membres de l’Association portés, eux aussi, par ce même désir d’un cinéma indépendant et inventif.

Luce Vigo, fille de Jean Vigo

Présidente de l’Association Prix Jean Vigo

1930 – À propos de Nice

Les vagues roulent sur la grève et les Niçois hésitent entre avachissements bourgeois sur les bords de mer et obligations matérielles dans la vieille ville, jusqu’au grand débordement du carnaval avec ses chars, la « bataille des fleurs » et des filles qui lèvent la jambe en montrant éhontément leurs culottes. Un raccord culotté ose même la vue depuis l’intérieur de la bouche d’égout et l’entrejambe des femmes qui cachent et exhibent à la fois d’autres bouches d’ombres. L’écume marine se prolonge alors dans les mousses d’une « bulle aphrogène » dont les plaisirs se distribuent diversement, dans les jeux de mains des enfants jouant à la mourre comme dans les réjouissances d’une richesse qui se dépense en effets sans compter. Dans L’Anus solaire (1927), Georges Bataille écrivait ceci…La vie animale est entièrement issue du mouvement des mers et, à l’intérieur des corps, la vie continue à sortir de l’eau salée. La mer a joué ainsi le rôle de l’organe femelle qui devient liquide sous l’excitation. La mer se branle continuellement. Si la mer branle la terre continuellement, la mise en branle s’apparente aussi à la « mobilisation totale » dont Ernst Jünger voit monter la vague depuis la Première Guerre mondiale et, au loin, les navires militaires participent à leur façon à la fête d’une dépense somptuaire élevée au rang d’industrie et dont la guerre est le couronnement catastrophique.

Tourné dans la ville de Nice au début de l’année 1930, le film, qui est le premier travail cinématographique de Jean Vigo, a été réalisé dans le cadre des Cités symphonies, une série sur les villes dans les années 1920. Cette série veut montrer la modernisation de la ville grâce à un travail formel et mécanique. Le tournage s’effectue sur une journée. C’est un documentaire d’auteur éminemment personnel qui démontre une démarche réaliste avec un point de vue subjectif déterminé en faisant le portrait critique de la ville et qui, avec virulence, dénonce entre autres les inégalités sociales, sans se départir d’une certaine forme de voyeurisme. Jean Vigo déclarait, après avoir montré un premier montage…Au travail, j’ai oublié que le film devait être un spectacle, d’où certaines longueurs, insistances, que vous avez remarquées. Ce film est ce que Jean Vigo appelle « un point de vue documenté », c’est-à-dire que la caméra doit être considérée comme un document aussi bien à la prise de vue qu’au montage, auquel est attaché un point de vue étayé pour une fin déterminée qui exige qu’on prenne position.

1931 – La Natation par Jean Taris

Le champion de natation toutes catégories est un corps discipliné, il n’hésite pas à répéter et décomposer les gestes qui empêchent le sportif de haut niveau de finir statufié sous la forme de l’atlante en homologue masculin des dites cariatides. Alors le cinéma qui s’ouvre à l’enfance du parlant se souvient de sa préhistoire, celle des expérimentations pré-cinématographiques, « zoopraxiscope » d’Eadweard Muybridge et chronophotographies d’Étienne-Jules Marey. Dans la piscine de l’Automobile Club de France qui dispose de hublots permettant de voir sous l’eau, Jean Taris est un nageur qui fait la leçon en sachant que son modèle pourra servir aux élèves qui commencent alors à apprendre à nager grâce à l’école. Jean Taris est un sportif, un pédagogue. C’est aussi un homme de l’eau comme il y a eu avec Jean Renoir et Catherine Hessling une « fille de l’eau » et il retrouve dans son élément des plaisirs natatoires qui semblent renouer avec les eaux primitives du ventre maternel. Jean Taris incarne une discipline ainsi que sa parodie quand la puissance musculaire nécessaire aux nages pratiquées, particulièrement le crawl, devient pure féerie visuelle à l’occasion des inversions, les surimpressions (le nageur en habits de citadin nous quitte en restant au fond de la piscine) et les ralentis (l’eau bouillonne du nageur qui, autrement que la danseuse pour Stéphane Mallarmé, est une fontaine de lui-même). Jean Taris est un demi-dieu, enfin, quand le nageur se montre comme un enfant qui joue et qui jouit.

1933 – Zéro de conduite

Le collège de Saint-Cloud où Jean Vigo a passé une partie de sa scolarité est un petit théâtre constipé quand il se veut une caserne, avant d’accueillir le cirque libérateur des enfants qui complotent et renversent l’ordre scolaire en faisant émerger le bateau pirate de leur soulèvement. Sur les toits, le pavillon est celui d’une émancipation gagnée contre l’institution répressive, avec ses surveillants autoritaires Bec-de-gaz et Pète-sec, avec son professeur de chimie gras et libidineux, son directeur qui est un nain joué par Delphin, sa fête placée sous les auspices préfectorales et dont les invités sont des mannequins semblables aux géants du carnaval de Nice. Dessous, l’internat est un ventre malade, avec des insultes qui fusent en messages secrets (« Y’a de la merde » est l’anagramme d’Almereyda, pseudonyme paternel) et répondent à un enseignement merdique recouvrant le sale petit secret de la pédophilie. Avec, aussi, cette bataille de haricots qui font mal au bide en préfigurant l’éventrement des oreillers qui libère une pluie de plumes, une neige poétique qui est avec l’usage du ralenti comme une autre écume aphrogène, une autre douche spermatique. Se libérer est un floconnement, un allègement. Non seulement le jeu de massacre conjoint la caricature au cinéma d’animation, c’est encore une bacchanale où les enfants n’hésitent pas à surfer sur l’exhibition sexuelle et l’indétermination du genre. Le seul adulte à être sauvé est le surveillant Huguet joué par Jean Dasté. Précisément parce qu’il tient encore à son enfance, celle qui lui permet de participer de l’inversion en faisant le poirier ou bien d’imiter Charlie Chaplin en montrant que le cinéma est passé directement dans la vie des gens, aussi naturelle que l’eau pour les poissons.

1934 – L’Atalante. Sa construction…

Avec Zéro de conduite, Jean Vigo a fait un film extrêmement personnel où il a mis beaucoup de sa vie et de ses convictions. La sanction est douloureuse. Son producteur Jacques Louis-Nounez qui adore le film se retrouve avec une perte sèche dont beaucoup ne se relèveraient pas, or il insiste car il croit au talent de Vigo. Mais il décide car il ne peut pas prendre le risque d’un second échec de confier à l’enfant terrible un scénario très consensuel que l’on pourrait même qualifier d’un peu mièvre. Il sait que Vigo en tirera quelque chose de fort, mais au moins il compte se débarrasser des aspects politiques qui pourraient conduire la censure à frapper de nouveau. L’Atalante est donc un film de commande. C’est une donne essentielle à la compréhension du film. Truffaut affirme qu’un film de commande en tant que deuxième film permet de révéler si le cinéaste a un véritable talent à exprimer ou si celui-ci n’est l’homme que d’un seul film. La réponse de Vigo à ce postulat est magistrale. L’Atalante est un grand film libre. D’abord parce que Vigo va s’affranchir des contraintes du scénario avec des détournements de personnages et de situation non programmés. C’est un homme d’intuition qui sait réagir aux opportunités. Les aléas climatiques, par exemple, lui permettront de tourner des scènes où l’héroïne déambule en petites chaussures dans la neige, à la recherche d’un emploi, devant des portes d’usines qui ne s’ouvrent plus aux files de chômeurs. Malgré, un sujet lisse ne prêtant apparemment pas à la critique sociale, Jean Vigo ne laissera pas passer ce genre d’occasions de se raccrocher à la réalité.

Mais que raconte le film ? A priori, une histoire assez banale. Jean et Juliette se marient. Lui est marinier. Elle, n’a jamais quitté sa campagne. La jeune femme qui espérait l’aventure, découvre la vie relativement morne et réglée d’une péniche de fret, entrecoupée seulement par quelques intermèdes avec le Père Jules qui, séduit par ‘la patronne’, lui raconte sa vie exotique et aventureuse. A cause d’un séduisant camelot qui l’invite à découvrir les lumières de la grande ville, Juliette fait une escapade qui va provoquer son abandon par Jean, en proie à une jalousie qui le dévore, avant des retrouvailles annoncées. On pouvait tout craindre d’un tel sujet sur le couple et la jalousie…Drame, pathos, larmes…très en vogue dans le cinéma contemporain de Vigo. C’est, bien entendu, tout le contraire que l’on obtiendra sur la pellicule…Un film moderne, parfois surréel, fascinant par sa liberté de ton, poétique, mais surtout charnel. Cela a déjà été évoqué plus haut, et Truffaut est d’ailleurs frappé par la maîtrise de Vigo à filmer la peau, mais il fait preuve aussi d’une véritable audace dans une des scènes les plus sensuelles du film. Les deux amants sont séparés, lui dans la couchette de sa péniche, elle dans son petit lit en fer d’un petit hôtel minable. Et il filme les deux corps en parallèle faisant l’amour à distance. L’image et la musique sont à l’unisson pour une scène d’amour sublimée au véritable sens du terme. Est-il la peine de préciser que cette scène subira les coups de ciseaux d’Anasthasie comme on nommait la censure à l’époque.

Comme on le sait, L’Atalante est l’archétype du film maudit. Non seulement il ne connaîtra aucun succès, mais il sera maintes fois mutilé et remonté au point qu’il était devenu difficile, après guerre, de voir le film plusieurs fois de suite dans une même version ! Le film sera même débaptisé et renommé du titre d’une ritournelle très en vogue à l’époque Le Chaland qui passe. Baptême qui s’accompagnera du pire des sacrilèges…La musique envoûtante de Maurice Jaubert qui donne au film ce caractère hors du temps et poétique sera le plus souvent remplacée par le refrain de cette chanson à la mode. Non seulement on a tenté de contraindre Vigo, en terme de scénario, mais la Gaumont réussit à lui faire imposer par le producteur, un monteur, Louis Chavance. C’est pendant le montage que Vigo épuisé par le tournage, s’alite pour ne plus se relever. Il aura toutefois le temps d’approuver malgré les dissensions qui l’opposent à son monteur un premier montage du film. Cette version sera retrouvée au début des années quatre-vingt-dix au British Film Institute. C’est celle que nous avons la chance de voir, et qui est donc la plus proche de ce qu’aurait dû être L’Atalante pensée par Jean Vigo. C’est la raison principale pour laquelle le film comporte quelques petites longueurs ou redondances que Vigo aurait vraisemblablement écartées du montage final, mais ainsi, le film montre déjà tout son potentiel. On retiendra des scènes extraordinaires et qui marquent l’imaginaire du cinéphile avec notamment…

Ce qui surprend essentiellement lors de la première vision du film, c’est une certaine sécheresse dans le ton. Vigo ne s’embarrasse pas de dialogues inutiles et ne tourne pas autour du pot pour exprimer ce qu’il veut faire dire à ses personnages. Il laisse les sentiments s’exprimer ou pas ! de la façon la plus naturelle possible. Pourtant, il n’hésitera pas à faire retourner des scènes jusqu’à l’épuisement de ses acteurs.

L’Atalante, œuvre poétique et emprunte de surréalisme est issue d’un travail rigoureux et perfectionniste qui a germé dans la tête d’un véritable cinéaste, qui non content d’innover, en terme de techniques de narration notamment, on attribue à George Stevens d’avoir été le premier à filmer un couple en plan très rapproché, dans Une place au soleil, mais vous verrez que Vigo l’avait déjà fait 20 ans auparavant, avait un talent de visionnaire, au sens premier du terme. Il a tenté d’imprimer sur la pellicule une certaine idée du cinéma, un plaidoyer pour un ‘cinéma social et vivant’ qui provoque l’intérêt. Oui, dès A propos de Nice, tout était déjà dit, il suffisait de le prouver. En deux films et deux court-métrage, la démonstration est éclatante et sans appel.

AU GRÉ DU COURANT par Thomas Grignon

Sorti un mois avant le décès de son réalisateur, à l’âge de 29 ans, L’Atalante couronne l’œuvre courte mais dense de Jean Vigo (moins de quatre heures de film exploitées), dont l’influence n’a depuis cessé de grandir auprès des générations futures au premier rang desquelles celle de la Nouvelle vague, qui a participé à sa redécouverte. En dépit de son insuccès commercial, L’Atalante fut également un jalon dans la carrière de Michel Simon qui perfectionne ici son personnage bourru et hirsute tendance Boudu sauvé des eaux dont les affects contradictoires, de la plus grande douceur à la bestialité inquiétante, évoquent la duplicité du héros de La Chienne. Le Père Jules, marin vivant sur la péniche L’Atalante aux côtés de Jean et Juliette, tout juste mariés, incarne un goût de l’insolite et de la bizarrerie qui rejaillit sur le film lui-même avec la démarche cahotante du pilote, qui se déplace en crabe et sautille à tout-va, est à l’image du rythme syncopé du film, alternant scènes de pure frénésie et des plages de contemplation arrachées à la marche du scénario. Ce goût des contrastes trouve son illustration lors de la découverte de sa cabine, vaste bric-à-brac d’objets glanés aux quatre vents. L’homme fait corps avec sa chambre comme un mollusque avec sa coquille, au point que sa peau, constellée de tatouages comme autant de marques laissées par ses voyages lointains, s’apparente à un livre où les images s’enchaînent aléatoirement. Le film, lui aussi, avance à sauts et gambades par juxtaposition de séquences mélangeant joyeusement les genres et les tons. Le scénario a la simplicité archétypale des mélodrames du muet…Jean (Jean Dasté) et Juliette (Dita Parlo) se marient, partent vivre sur une péniche et subissent les remous de la vie conjugale, succombant à la jalousie jusqu’à la séparation, comme chez Borzage ou Murnau, leurs retrouvailles repoussent les limites de la vraisemblance pour porter en triomphe les forces miraculeuses de l’amour fou. Leur trajectoire est toutefois interrompue par une série de vignettes détachées du récit, la contemplation des berges de la Seine mettant en valeur le génie photographie de Boris Kaufman (le frère de Dziga Vertov), mais aussi l’irruption d’événements incongrus ainsi de la naissance d’une portée de chatons ou de la rencontre avec un camelot magicien.

Cette progression au fil de l’eau, construite comme un catalogue à la Prévert qui fait d’ailleurs une courte apparition avec son frère Pierre, a le vernis séduisant d’un produit d’époque, lorsque l’industrie du cinéma français avait la poésie des « petits riens » chevillée au corps. À regarder uniquement la surface de L’Atalante, ses canaux pittoresques et ses cadrages imitant l’école soviétique et l’expressionnisme, peu de choses le distinguent de prime abord des beaux films libertaires de Duvivier Le Paquebot Tenacity ou de René Clair À nous la liberté ! tournés à la même époque. Pour saisir la singularité du film, on peut revenir à un entretien de François Truffaut par Éric Rohmer, pour le compte de l’émission Connaissance du cinéma, où le réalisateur des Quatre cents coups rappelle que Vigo prolonge avec inventivité l’intérêt des Lumière pour l’abandon du récit à l’aléatoire de la vie. Au goût du collage typique des années 1930, sous haute influence surréaliste, le film substitue une étude par endroits passionnante sur le mouvement, fil directeur de la mise en scène et initiateur de rencontres apparemment improvisées. Lors de l’ouverture, Jean et Juliette partent ainsi de l’église où ils se sont mariés, tandis que la caméra filme en travelling un cortège aux allures de procession funèbre et à la toute fin, le couple se retrouve, s’enlace et chute sur le sol avant que la caméra ne s’élève et saisisse à toute allure l’écoulement du fleuve. Dans un cas comme dans l’autre, l’amour que se vouent les personnages initie le spectacle harmonieux d’un mouvement emportant tous les protagonistes avec lui, le courant de l’eau prolonge le défilé de noces et finit par envahir tout l’écran de manière à symboliser le sens même de la vie. La beauté du film tient donc à la manière dont les protagonistes sont pris à l’intérieur d’un réseau allégorique qui charge leurs déplacements d’un poids métaphorique, lorsque Juliette, en robe de noces, s’avance tête baissée de la proue à l’arrière du bateau, le mouvement du fleuve signale qu’elle va contre le mouvement de la vie. Ses rêves de liberté, offerts par les divertissements de la capitale, la figent dans une illusion dont une errance urbaine, au deuxième tiers du film, dénoncera le caractère trompeur.

Lors de la scène de mariage, le Père Jules joue de l’accordéon sur sa péniche, l’histoire de Jean et Juliette pourrait se résumer aux mouvements contradictoires de l’instrument…Initialement unis, les mariés font l’expérience de la séparation pour mieux se retrouver dans une explosion de joie, comme les soufflets du piano du pauvre. Structure dialectique que Vigo élabore avec précision, en distillant dès les premières scènes les indices d’un fatum tragique avec une femme au loin se signe lors de la nuit de noces et les chats attaquent Jean lorsqu’il embrasse Juliette. Inversement, lorsque les trajectoires des personnages se séparent, le recours au montage parallèle permet de mettre en regard l’apathie de Jean et le désespoir de Juliette. Cette mise en réseau culmine lors de deux scènes en forme de stase. La première, célèbre, voit Jean plonger dans le fleuve et admirer l’apparition de son épouse dansant dans l’eau, surimpression en forme de mirage qui annonce la réunion de leurs corps lorsque le visage de Juliette se détache de celui de son mari. La deuxième se concentre sur une nuit de fièvre où, par le truchement des fondus enchaînés, les amants s’unissent dans une étreinte surmontant la séparation physique. Cette scène presque érotique, où le pouvoir du cinéma mêle les peaux et fusionne les corps, réalise le rêve que nourrissent les personnages depuis le début du film, celui de s’abstraire l’un l’autre du monde pour ne plus être que qu’une seule chair unie par un amour éternel. Illusion que le film dénonce toutefois au profit d’une résolution plus prosaïque, c’est en s’abandonnant à l’indolence du moment présent, au gré du courant, que l’on embrasse l’absolu du désir.

C’est dans le deuxième chapitre du conte philosophique de Voltaire publié en 1752 que l’on pourra enfin lire la phrase suivante qui s’accorde si bien au fond à Jean Vigo, à l’essence fluidique de son œuvre comme au caractère météorique de sa vie…Vous voyez bien que c’est mourir presque au moment que l’on est né, notre existence est un point, notre durée un instant, notre globe un atome. À peine a-t-on commencé à s’instruire un peu que la mort arrive avant qu’on ait de l’expérience.