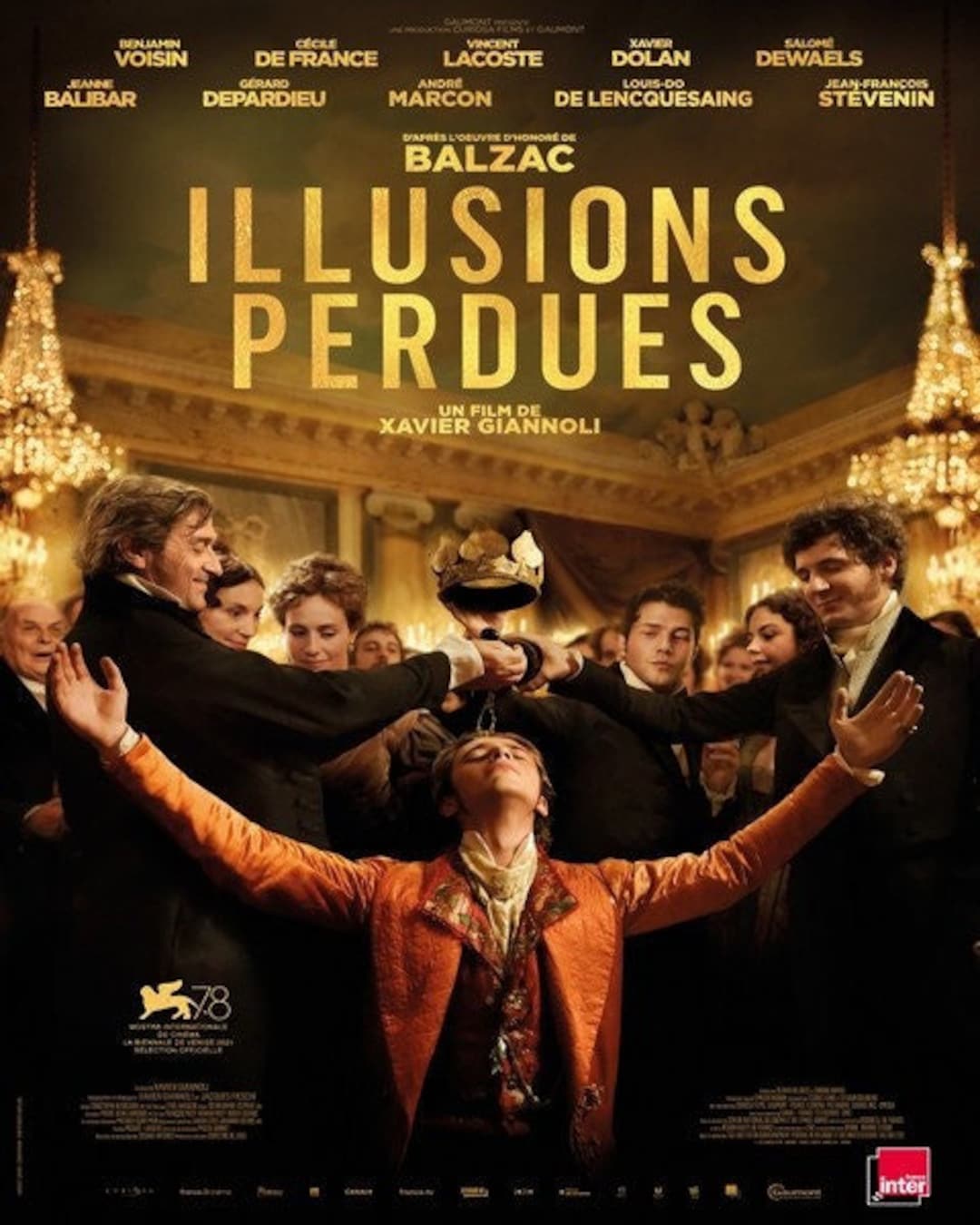

Après Quand J’étais Chanteur et À l’Origine, le cinéaste Xavier Giannoli s’attaque à un exercice périlleux, celui d’adapter Illusions perdues, roman-monstre d’Honoré de Balzac qui s’inscrit dans Études de mœurs de sa Comédie Humaine. Un projet de longue date pour le réalisateur de L’Apparition, qui devient à l’écran une fresque historique dense et ambitieuse, reposant sur les frêles épaules du jeune et talentueux Benjamin Voisin, entouré d’un casting cinq étoiles prestigieux. Un contrat Honoré ?

Une passionnante désillusion par Gaël Delachapelle

C’est à l’âge de 20 ans, lorsqu’il est étudiant en lettres sur les bancs de la Sorbonne à Paris, que Xavier Giannoli découvre le célèbre roman d’Honoré de Balzac, dont il envisage déjà l’adaptation au cinéma, tant l’écriture de l’auteur lui paraît déjà hautement cinématographique dans la précision chirurgicale de sa description du Paris du XIXe siècle. Mais le cinéaste ne veut pas se contenter de transposer l’œuvre de manière brute à l’écran. Il décide alors de se concentrer uniquement sur la deuxième partie du roman, relatant l’ascension de Lucien de Rubempré, jeune poète qui quitte sa province natale pour monter à la capitale française avec de grandes espérances. Autant dire qu’en s’attelant à l’adaptation d’un pavé littéraire aussi imposant, Xavier Giannoli se lançait dans un défi colossal qui justifie largement son choix de se concentrer sur la période parisienne de son personnage principal. Et de ce point de vue, autant dire que la promesse est plus que tenue.

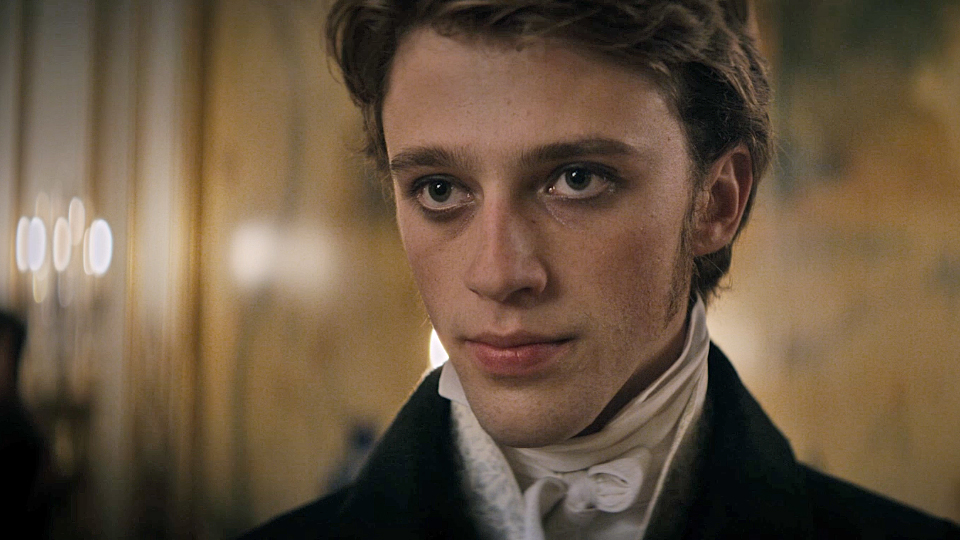

Affichant plus de 2h30 à son compteur, Illusions perdues impressionne de par sa densité narrative admirablement bien gérée, portée par la mise en scène fluide et tout en mouvement du cinéaste, rythmée au son des morceaux de musiques classiques qui viennent ponctuer et ancrer le récit dans son époque, entre le concerto pour 4 pianos de Bach et le Rondeau des Indes Galantes de Rameau. Giannoli construit alors sa mise en scène comme celle d’un opéra en mouvement, suivant les pas de son jeune poète qui erre dans l’envers du décor du Paris de la Restauration, magnifié par un travail de reconstitution qui relève tout simplement de l’orfèvrerie. Un Paris qui nous émerveille, le cinéaste épousant le regard naïf de son héros, avant de se transformer en un terrifiant théâtre des cruautés, servi par un parterre de comédiens de haute volée. Tout d’abord, il est difficile d’évoquer le casting d’Illusions perdues sans s’attarder sur la performance de son comédien principal, Benjamin Voisin, révélé notamment dans La Dernière Vie de Simon, mais surtout dans Été 85 de François Ozon, en 2020. Et il ne fait aucun doute que le jeune acteur trouve ici son premier grand rôle, dont le choix de casting résonnait comme « une évidence de cinéma », selon les propos du réalisateur. Omniprésent dans chaque plan du long-métrage qui relate à la fois l’ascension et la chute de son personnage, Benjamin Voisin incarne un Rubempré moderne, dont la candeur et l’innocence rendent son personnage tantôt attachant, tantôt agaçant, ce qui sied parfaitement à l’évolution du jeune poète vers son statut d’anti-héros. Le fait que Giannoli cite Le Loup de Wall Street comme l’une de ses références est, à ce titre, assez révélateur, tant l’égarement de Rubempré dans l’opulence du capitalisme que dénonce le cinéaste (à partir des mots de Balzac) n’est pas sans rappeler le personnage incarné par Leonardo DiCaprio dans le film de Martin Scorsese.

Par ailleurs, le genre du film de gangsters n’est jamais très loin, à l’image de l’amitié entre Rubempré et Etienne Lousteau (incarné par un Vincent Lacoste délicieusement diabolique), figure de mentor qui lui sert d’abord de guide dans l’enfer des coulisses de ce monde qui ne jure que par le profit et les faux-semblants, avant de presque devenir l’antagoniste du métrage. Si le duo avec Lacoste fonctionne parfaitement à l’écran, oscillant entre l’humour et la trahison, l’acteur principal partage une alchimie évidente avec à peu près chaque comédien de cette distribution de grands noms. Et ce que ce soit dans le triangle amoureux entre Cécile de France et Salomé Dewaels, qui donne au long-métrage tout son romantisme, ou dans ses échanges passionnés avec un monstre comme Gérard Depardieu, qui semble être né pour incarner l’éditeur Dauriat (on n’avait pas vu l’acteur aussi inspiré depuis bien longtemps). Le plus bel ajout de Giannoli, dans son travail d’adaptation, est sans aucun doute le personnage fictif de l’écrivain Nathan d’Anastazio, incarné par l’excellent Xavier Dolan. Condensant deux personnages du roman en un, à savoir le journaliste Raoul Nathan et l’écrivain Daniel d’Arthez (ce dernier étant volontairement absent de l’adaptation), le personnage incarne à la fois la vertu et la conscience de Rubempré, servant également de narrateur omniscient au récit, par le biais d’une voix-off omniprésente dans le long-métrage. Une qualité qui se retourne parfois contre cette adaptation aussi ambitieuse qu’imparfaite.

Le film n’est pas une adaptation sans défauts du roman de Balzac, parce qu’il était tout simplement impossible de faire mieux que la fresque populaire et ambitieuse qui en résulte. Le pari relevait du suicide sur le papier, au point que le cinéaste était bien obligé de prendre certaines libertés pour y parvenir. Et si on ne peut être qu’admiratif face à la densité narrative du long-métrage, on sent bien que le texte de Balzac, aussi visionnaire et actuel soit-il dans son portrait du journalisme et de ses dérives capitalistes, encombre parfois la mise en scène de Giannoli. Aussi soignée soit-elle, elle est parfois un peu figée, voire désincarnée, paradoxalement à sa propreté académique. Rien qui n’empêche toutefois le cinéaste de livrer avec Illusions perdues l’un de ses films les plus aboutis, à travers une fresque historique et populaire à l’ambition démesurée.

Il faut se battre pour faire de belles choses.

par Jean-Claude Raspiengeas,

Pourquoi Balzac ? Pourquoi ce livre ? J’ai lu Illusions perdues à 18 ans. J’ai tout de suite senti une vibration très intime avec le personnage et les enjeux. Le roman d’apprentissage, les débuts dans la vie, les codes, les compromissions, les trahisons. Le jeune homme que je suis alors se dit que Balzac dévoile quelque chose de la réalité du monde qu’il va devoir affronter. La solitude de Rubempré est d’ailleurs une solitude adolescente. J’ai suivi les cours d’un professeur extraordinaire à la Sorbonne, Philippe Berthier, qui faisait vivre de manière érudite et concrète La Comédie humaine. Je lisais tout sur Balzac, l’écriture, le manuscrit, les rajouts, les biographies, les études… Je voyais littéralement toutes les scènes. Balzac, c’est une littérature du regard. C’est du cinéma. Je savais depuis toujours que j’en ferai un film. Je grandis, je mûris, je tourne et le roman circule dans mes films. Je rêve d’une adaptation viscontienne. Je voulais que le spectateur se trouve face à au grand spectacle d’une ville en ébullition. Spectacle de cinéma et mouvement de civilisation. Le spectacle des apparences, des costumes, des décors devait créer cet éblouissement. Comme spectateur, j’aime le ravissement. J’aime aussi la vibration documentaire dans les films. C’est très lié à la poétique du cinéma, surtout pour une reconstitution historique.

Comment êtes-vous parvenus à tenir en équilibre le tourbillon de la Restauration et le destin de ces personnages ? Balzac a le goût de la scène. Ses personnages sont pris dans un mouvement qui leur fait renoncer à ce qu’ils espéraient. Perte des illusions ou forme d’assomption ? J’étais intimidé par la masse énorme de personnages et d’enjeux. Je cherchais comment structurer. Je me suis concentré sur Un grand homme de province à Paris, avant l’arrivée de Vautrin, pour recréer l’univers de la Restauration. Société d’extrême élégance où chaque geste, chaque regard, chaque vêtement obéit à un code social très rigide. Mais, sous la Restauration face à l’aristocratie et au retour des valeurs de l’Ancien Régime, la force vive de la société, c’est le bouillonnement de sa jeunesse, son extraordinaire énergie. Émile de Girardin invente la presse moderne. Il a 25 ans. Savez-vous que la ville de Paris tendait des filets sur le fleuve pour récupérer les corps de tous ceux qui se jetaient dans la Seine, faute de s’être imposés dans la société ? Je voulais aussi retrouver le regard de Balzac sur la petite aristocratie de province qui se ridiculise. Et la lumière particulière des traits d’esprit assassins, la fascination de la compromission, la jubilation de cette cruauté et, en même temps, faire sentir la peur : qu’est-ce que ce monde est en train de devenir ? Dans ce monde livré à l’argent, que restera-t-il des grandes valeurs chevaleresques, morales, religieuses ?

Avec, dans votre film, des accents très contemporains…Pour moi, c’est une évidence. Illusions perdues est aussi un roman contemporain. La presse, dès sa naissance, va tomber aux mains des grands industriels, se soumettre à la publicité. La société s’agenouille devant la loi du profit. Illusions perdues est la matrice et le miroir du monde moderne. C’est le grand roman de la marchandisation du monde. L’être se cherche à travers ce qu’il possède. Rubempré arrive à Paris pour être édité. Il finit en achetant des costumes de prix. Notre modernité surgit à ce tournant de l’Histoire. Balzac le voit. Il voit l’apparition de la publicité. Il voit naître la société du chiffre, du compte. On croit que Balzac est un auteur réaliste alors que c’est un voyant, disait Baudelaire.

Votre description du journalisme est radicale, cruelle et drôle. Balzac est bien plus méchant. Il s’en prend à la critique, considérée comme une solution de facilité pour des esprits qui, à ses yeux, nourrissaient de plus amples ambitions. Rubempré rêve d’être un auteur. Mais le devenir réclame une ascèse. Rubempré tombe dans le piège du « tout, tout de suite ». Il veut de l’argent, seul moyen alors de conquérir une place. Le drame de Rubempré est de ne pas savoir, ni vouloir attendre. Dans un monde livré à la loi du profit, au jeu des faux-semblants, où le succès l’emporte sur la valeur, où la visibilité l’emporte sur la représentativité, où le spectacle l’emporte sur le sens et la vérité, dans une société obsédée par le profit et la reconnaissance immédiate, que pouvons-nous sauver des valeurs essentielles ?

Comme dit Coralie « Il faut se battre pour faire de belles choses ». C’est précisément ce qui m’anime.

Un avis contraire…

LA GRANDE GESTE par Thomas Grignon

Racontant l’histoire de Lucien de Rubempré, poète romantique de province parti à l’assaut du milieu du journalisme parisien, l’épais roman de Balzac (près de 900 pages) révèle l’existence d’un inframonde d’affaires et de petits arrangements véreux. C’est dans le spectacle de cette mécanique bien huilée que l’adaptation de Giannoli tire son épingle du jeu. Dans la meilleure scène d’Illusions perdues, Lousteau (Vincent Lacoste) fait découvrir à Lucien (Benjamin Voisin) les arcanes d’un théâtre parisien jusqu’à l’apparition en triomphe du méphistophélique Singali (Jean-François Stévenin dans son dernier rôle). Véritable chef-d’orchestre d’une armée de faux spectateurs, ce dernier se donne au plus offrant et décide depuis la corbeille de l’avenir des pièces représentées sur le « Boulevard du crime ». La scène révèle, non sans une certaine pesanteur entretenue par la redondance entre la voix-off et les images, l’horizon du film…Singali est le metteur en scène d’une comédie sociale, qui ne se joue pas sur scène, mais entre l’orchestre et les coulisses. La caméra véloce et virevoltante saisit cette troupe dans une série de vignettes mettant en valeur le comportement pittoresque de personnages grotesques et fascinants, rappelant à quel point l’art de Balzac est d’abord celui d’un caricaturiste. Les différentes classes sociales entrevues au fil de l’intrigue trouvent dans le théâtre un point de ralliement, de sorte que ce milieu interlope constitué de repères isolés (les bureaux du Corsaire-Satan, la librairie Dauriat, les différents salons) trouve son unité dans une immense mascarade sociale, une grande « comédie humaine ».

Observation d’un milieu par le prisme d’un récit rétrospectif Nathan (Xavier Dolan), dernier ami de Lucien, raconte son histoire et d’une structure suivant le modèle du rise and fall, Illusions perdues n’est pas sans convoquer le modèle des fresques scorsesiennes. Inévitable, la comparaison joue sans doute en défaveur de Giannoli car l’énergie dépensée par les meilleurs films de Scorsese s’adosse toujours à une mise en scène dont la virtuosité repose autant sur le panache que la précision accordée à certains détails. Or, dès que le charme des nuits parisiennes cesse d’opérer, Illusions perdues peine à cacher son manque de rigueur. Mise en évidence par de nombreux surcadrages, la valeur picturale des images donne l’impression d’une suite de tableaux vivants illustrant uniquement le scénario. Le film n’évite donc pas l’écueil de l’académisme, tenu un temps en respect par l’efficacité de l’ensemble, mais qui éclate lors des scènes romantiques avec l’actrice Coralie (Salomé Dewaels) et l’aristocrate Louise de Bargeton (Cécile de France). Si l’on peut considérer que ces parenthèses assez désinvesties sont le reflet d’un contraste entre la trépidante vie du journaliste et le calme des alcôves amoureuses, Giannoli affadit par là considérablement la part sentimentale de l’œuvre de Balzac, où l’analyse des mystères du cœur constitue l’envers des tractations financières et politiques dévoilés par ses romans. Diablement efficace grâce au cabotinage de ses acteurs, maladroit lorsqu’il tente de jeter des ponts avec l’actualité politique et médiatique (il y est question de critiques assassinant « et le masque et la plume », d’un « banquier » à la tête de l’état et d’oiseaux colportant des mensonges à travers le monde), Illusions perdues souffre de passer en partie à côté de ce qui faisait le génie balzacien…Partir d’une étude minutieuse du détail pour déceler les mécanismes régissant une société entière.