20/01/1920 – 31/10/1993

Autrefois, des foules fiévreuses se pressaient dans les salles pour voir le dernier film de Jean-Luc Godard, Agnès Varda ou John Cassavetes. Devenu divertissement visuel, le cinéma a perdu sa magie, estime Martin Scorsese. Avec ce long article en hommage à Federico Fellini, le réalisateur tente de retrouver cette magie unique et universelle dans une écriture magistrale et aussi claire et maitrisée que ses meilleurs films. Document important sur la crise actuelle, complexe et majeur du cinéma après plus d’un siècle d’existence.

Plus grand que le cinéma par Martin Scorcese

Caméra à l’épaule, un jeune homme, ou un adolescent attardé, marche vers l’ouest dans une rue bondée de Greenwich Village. Sous un bras il porte des livres, dans l’autre main il tient un exemplaire du Village Voice. Il avance à toute allure, doublant des hommes en manteau et à chapeau, des femmes en fichu qui poussent des Caddie pliables, des couples qui se tiennent par la main, des poètes, des maquereaux, des musiciens et des ivrognes, passant devant des pharmacies, des magasins d’alcools, des restaurants et des immeubles. Le jeune homme ne paraît remarquer qu’une chose, l’enseigne du cinéma Art Theatre, où sont placardés Shadows, de John Cassavetes, et Les Cousins, de Claude Chabrol. Il marque un arrêt, puis traverse la 5e Avenue et poursuit sa route vers l’ouest, jusqu’à déboucher sur le Playhouse de la 8e Rue avec au programme, Quand passent les cigognes et Hiroshima mon amour, et prochainement À bout de souffle, de Jean-Luc Godard ! On le suit toujours tandis qu’il traverse la rue pour examiner la devanture du Waverly Marquee, où passe Cendres et diamants, d’Andrzej Wajda. Il fait demi-tour et remonte la 4e Rue, jusqu’à Washington Square, où un homme au costume élimé distribue des flyers représentant Anita Ekberg en fourrure dans La dolce vita vient de sortir dans une grande salle de Broadway, les billets sont achetables à l’avance.

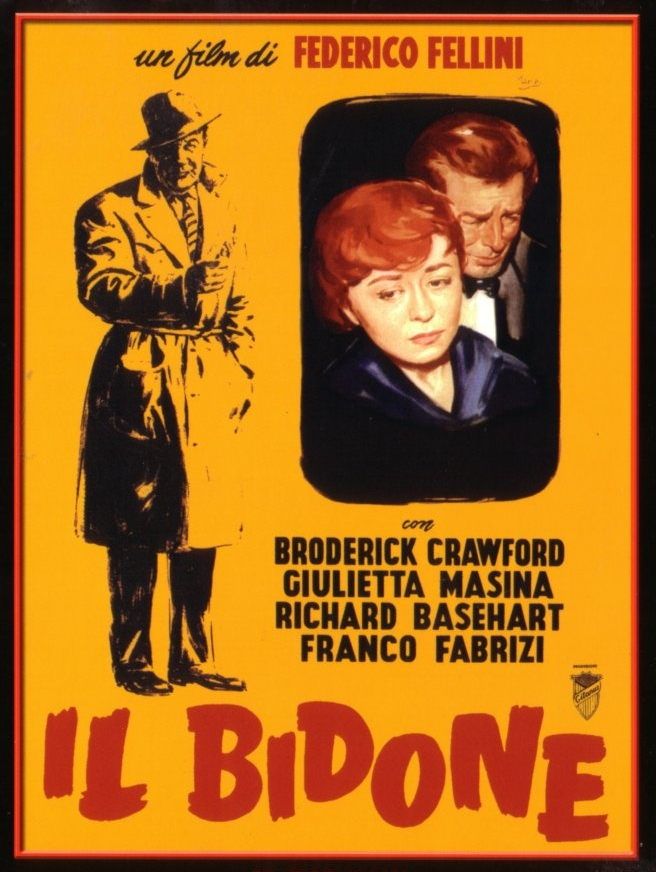

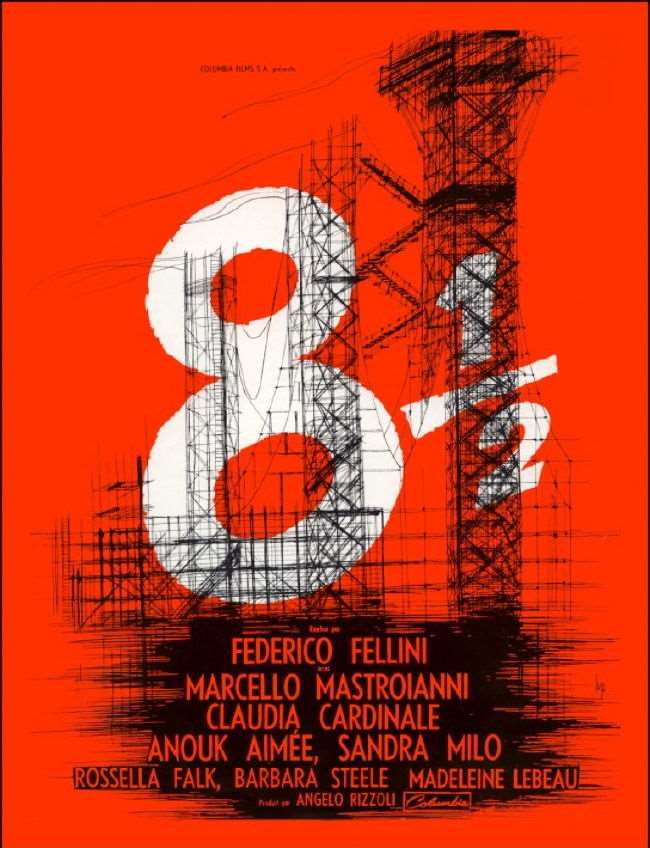

Il descend la place La Guardia et s’arrête devant le cinéma de Bleecker Street, qui passe À travers le miroir, Tirez sur le pianiste et L’Amour à 20 ans, sans oublier La notte, qui entame son troisième mois d’exploitation. Il se range au bout de la file qui attend de voir le film de François Truffaut et ouvre son exemplaire de Voice aux pages cinéma, corne d’abondance dont le contenu se met à tourbillonner autour de sa tête Les Communiants, Pickpocket, L’Œil du malin, La Main dans le piège, les projections d’Andy Warhol, Cochons et cuirassés, Kenneth Anger et Stan Brakhage à la cinémathèque de l’Anthology Film Archives, Le Doulos… et, surgissant au milieu de ces trésors, plus grand que tout le reste, Joseph E. Levine présente le Huit et demi de Federico Fellini ! Alors qu’il parcourt fiévreusement les pages de son journal, la caméra s’élève au-dessus de lui et donne à voir les spectateurs qui patientent devant la salle, comme portée par les vagues d’excitation émanant d’eux.

Saut en avant…Nous voici de nos jours, à une époque où l’art cinématographique est systématiquement dévalué, mis sur la touche, rabaissé et réduit à son plus petit dénominateur commun, le « contenu ». Il y a encore une quinzaine d’années, ce mot n’était guère utilisé que dans un contexte de discussion savante sur le cinéma, et toujours en association avec le mot « forme », qui lui apportait du contraste et de la mesure. Peu à peu, le terme de « contenu » a trouvé les faveurs des nouveaux dirigeants des compagnies de médias, dont la plupart ne connaissaient rien à l’histoire de la forme artistique, ou s’en moquaient au point de ne pouvoir s’imaginer qu’ils auraient mieux fait de s’y mettre. « Contenu » est devenu le mot valise du monde des affaires pour désigner toute série d’images en mouvement comme un film de David Lean, une vidéo de chat, une publicité du Super Bowl, une séquence de super-héros, un épisode d’une série. Ce nouvel usage, bien entendu, est lié non pas à l’expérience d’une salle de cinéma, mais au visionnage à domicile, grâce aux plateformes de streaming qui ont évincé les salles de cinéma de la même manière qu’Amazon a évincé les magasins.

D’un côté, cela a eu des avantages pour les cinéastes, moi-même y compris. De l’autre, cela a produit une situation dans laquelle toute chose est présentée au spectateur sur son propre terrain de jeux, ce qui paraît démocratique, mais ne l’est nullement. Si votre prochain visionnage vous est « suggéré » par des algorithmes basés sur ce que vous avez déjà vu, et si ces suggestions se limitent à un seul catalogue ou à un seul genre, quelles en sont les conséquences pour l’art du cinéma ? La conservation n’est pas antidémocratique ou élitiste, un terme si galvaudé qu’il est devenu insignifiant. C’est un acte de générosité lorsque vous partagez ce que vous aimez et ce qui vous a inspiré (d’ailleurs les meilleures plates-formes n’existent que grâce à la conservation des films). Or les algorithmes, par définition, s’appuient sur des calculs où le spectateur est considéré comme un consommateur et rien d’autre que cela.

Comme dans un rêve…

Les choix effectués par des distributeurs comme Amos Vogel, créateur du fonds d’archives Grove Press dans les années 1960, étaient des actes de générosité, mais aussi, bien souvent, de courage. Dan Talbot, qui était alors un exposant et un programmateur, a fondé New Yorker Films dans la seule intention de distribuer un film qu’il affectionnait, le Prima della rivoluzione de Bernardo Bertolucci, pas précisément une mise gagnante à tous les coups. Les films parvenus jusqu’à nos rivages grâce aux efforts de ces distributeurs, conservateurs et exposants nous ont fait vivre des moments extraordinaires. Les circonstances qui les ont rendus possibles ont disparu pour de bon, de la place indétrônable de l’expérience en salle à l’excitation partagée quant aux possibilités du cinéma. C’est pourquoi je reviens si souvent à ces années. Je me sens chanceux d’avoir été jeune et vivant et ouvert à tout cela au moment où ces films nous arrivaient du monde entier, parlant à chacun de nous, et redéfinissaient chaque semaine la forme du septième art.

Dans leur essence, ces artistes se débattaient constamment avec la question « qu’est-ce que le cinéma ? », avant de laisser à leur prochain film le soin d’y répondre. Personne n’opérait dans le vide, chaque cinéaste semblant répondre aux autres et s’en nourrir. Godard et Bertolucci et Antonioni et Bergman et Imamura et Ray et Cassavetes et Kubrick et Varda et Warhol réinventaient le cinéma à la faveur de chaque nouveau mouvement de caméra et chaque nouveau clap de fin, de sorte que des cinéastes plus établis, comme Welles et Bresson et Huston et Visconti, sortaient revigorés par le surgissement de créativité autour d’eux. Au centre de tout cela se tenait un réalisateur que tout le monde connaissait, un artiste dont le nom était synonyme de cinéma et des infinies possibilités que le cinéma recelait. C’était un nom qui évoquait instantanément un certain style, une certaine attitude face au monde. En fait, il devint un adjectif. Imaginons que vous souhaitiez décrire l’atmosphère étrange d’une soirée, d’un mariage, d’un enterrement, d’un meeting politique ou, pourquoi pas, de la folie de la planète tout entière, tout ce que vous aviez à faire, c’était de prononcer le mot « fellinien » et les gens comprenaient exactement ce que vous vouliez dire. Dans les années 1960, Fellini devint plus qu’un réalisateur de films. Comme Charlie Chaplin, Pablo Picasso ou les Beatles, il était plus grand que son art. À partir d’un certain moment, il ne s’agissait plus de tel film ou de tel autre, mais de l’ensemble de ses films combinés en un grand geste écrit sur toute la surface de la galaxie. Voir un film de Fellini, c’était comme écouter la Callas chanter, voir Laurence Olivier jouer ou regarder Rudolf Noureïev danser. Ses films ont fini même par l’incorporer à leurs titres comme Fellini Satyricon, Le Casanova de Fellini. Au cinéma, le seul cas comparable fut Alfred Hitchcock, mais il s’agissait d’autre chose, d’une marque, ou d’un genre en soi.

Fellini fut le virtuose du cinéma…

La maîtrise visuelle absolue de Fellini apparut en 1963 avec Huit et demi, dans lequel la caméra plane, flotte et s’envole entre des réalités intérieures et extérieures, attentive aux humeurs changeantes et aux pensées secrètes de l’alter ego de Fellini, Guido, joué par Marcello Mastroianni. Aujourd’hui encore, lorsque je regarde certains passages de ce film, que j’ai visionné déjà plus de fois que je ne saurais compter, je me retrouve à me demander, mais comment a-t-il fait ? Comment est-il possible que le moindre mouvement, geste ou coup de vent s’intègre aussi parfaitement au tableau ? Comment expliquer que chaque plan nous apparaisse troublant et inévitable, comme dans un rêve ? Comment chaque moment peut-il être aussi riche, et comme habité d’un désir inexplicable ? Le son a joué un rôle important dans cette ambiance. Fellini était aussi créatif avec le son qu’il l’était avec l’image. Le cinéma italien jouissait d’une longue tradition de postsynchronisation qui remontait à Benito Mussolini, lorsque celui-ci décréta que les films importés devaient être réenregistrés en italien. Dans beaucoup de films italiens, même parmi les plus grands, le caractère désincarné de la bande-son peut se révéler déconcertant. Fellini savait jouer de cette désorientation comme d’un outil d’expression. Les sons et les images de ses films se complètent et s’embellissent mutuellement, en sorte que l’expérience cinématographique tout entière se déroule comme une partition de musique, ou comme un grand déferlement. De nos jours, on est ébloui par les dernières innovations technologiques et par l’effet qu’elles peuvent produire. Mais des caméras plus légères ou des techniques de postproduction comme la retouche numérique ou le morphing ne font pas le film à votre place, ce qui compte, ce sont vos choix de créateur. Pour des artistes majeurs comme Fellini, aucun élément n’est sans valeur car tout compte. Je suis certain qu’il aurait été ravi d’utiliser des caméras numériques super légères, mais celles-ci n’auraient rien changé à la précision de ses choix esthétiques. Il est important de se souvenir que Fellini a commencé sa carrière par le néoréalisme, choix intéressant, dans la mesure où il était aux antipodes de son art à venir. Fellini fut même de ceux qui inventèrent le genre, aux côtés de son mentor Roberto Rossellini, ce qui ne laisse pas de m’étonner. Le néoréalisme italien a inspiré tant de cinéastes dans le monde ! Et je doute que la créativité et l’exploration qui ont marqué les années 1950 et 1960 auraient pu fleurir en l’absence de ce terreau. Ce n’était pas tant un mouvement qu’un groupe d’artistes qui réagissaient à un moment inimaginable de la vie de leur nation. Après vingt ans de fascisme, après tant de cruauté, de terreur et de destruction, comment continuer à vivre, comme individu et comme pays ? Les films de Rossellini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti, Cesare Zavattini, Fellini et d’autres, dans lesquels l’esthétique, la moralité et la spiritualité s’enchevêtraient si intimement qu’elles ne pouvaient être disjointes, jouèrent un rôle vital dans la rédemption de l’Italie aux yeux du monde. Fellini coécrivit Rome ville ouverte et Païsa (on dit qu’il réalisa quelques scènes de l’épisode florentin pendant que Rossellini était alité), de même que Le Miracle, dans lequel il joua. Sa voie d’artiste ne tarda pas à diverger de celle de Rossellini, mais les deux hommes maintinrent des liens d’affection et de respect réciproques. Fellini expliqua un jour, non sans astuce, que cette chose que les gens qualifiaient de néoréalisme n’existait en réalité que dans les films de Rossellini, et nulle part ailleurs. Exception faite du Voleur de bicyclette, de Umberto D. et de La terre tremble, je pense que ce que voulait dire Fellini, c’est que Rossellini fut le seul réalisateur à montrer une confiance aussi profonde et constante en la simplicité et en l’humanité, le seul à faire en sorte que la vie s’approche au plus près du point où elle raconterait elle-même sa propre histoire. Fellini, pour sa part, était un styliste et un fabuliste, un magicien et un conteur d’histoires, mais la fondation en termes d’expérience et d’éthique qu’il reçut de Rossellini fut cruciale pour l’esprit de ses films. Je suis entré dans l’âge adulte à l’époque où Fellini mûrissait et s’épanouissait en tant qu’artiste, et ses films me sont devenus précieux. J’ai vu La strada, l’histoire d’une jeune femme pauvre vendue à un saltimbanque, quand je n’avais que 13 ans, et le film m’a frappé d’une manière particulière. Voilà une histoire située dans l’Italie de l’après-guerre qui est racontée à la manière d’une ballade médiévale, voire de quelque chose de plus éloigné encore, une émanation de l’ancien monde. On pourrait en dire autant de La dolce vita, je suppose, à ceci près que celui-ci constitue plutôt un panorama, une grande parade de la vie moderne et de la déconnexion spirituelle. La strada, sorti en 1954 (et deux ans plus tard aux États-Unis), est un canevas de taille plus modeste, une fable fondée sur les éléments : la terre, le ciel, l’innocence, la cruauté, l’affection, la destruction.

Le choc de La dolce vita

La strada possédait une autre dimension. Je l’ai vu pour la première fois en présence de ma famille à la télévision, et l’histoire résonnait sur mes grands-parents comme le reflet des épreuves qu’ils avaient laissées derrière eux, dans le vieux pays. Ce film ne fut pas bien reçu en Italie. Certains l’ont vu comme une trahison du néoréalisme, et je suppose que le fait d’avoir tissé une histoire aussi dure dans l’étoffe d’une fable dut en effet paraître excessivement étrange à de nombreux spectateurs. Dans le reste du monde, le film rencontra un succès massif, faisant de Fellini ce qu’il allait devenir. C’est aussi le film auquel Fellini semble avoir consacré le plus de travail et le plus de souffrances…Son script était si détaillé qu’il faisait six cents pages, et à l’approche de la fin d’une production extrêmement éprouvante il fut la proie d’une dépression nerveuse et dut entamer la première (je crois) de ses nombreuses psychanalyses avant de pouvoir clore le tournage. C’est le film enfin qui, jusqu’à la fin de sa vie, est resté le plus cher à son cœur.

Les Nuits de Cabiria, une suite d’épisodes fantastiques dans la vie d’une prostituée romaine (source d’inspiration pour une comédie musicale de Broadway et le film de Bob Fosse Sweet Charity), consolida sa réputation. Comme tout le monde, je fus emporté par sa puissance émotionnelle. Mais la grande révélation à venir fut La dolce vita. Découvrir ce film au milieu d’une salle pleine à craquer se révéla une expérience inoubliable. Aux États-Unis, La dolce vita fut distribué en 1961 par Astor Pictures et présenté en soirée de gala dans un grand théâtre de Broadway, avec des sièges numérotés réservés et des billets hors de prix, le genre d’événement que nous associions jusque-là aux péplums bibliques à la Ben-Hur. Nous nous sommes assis, les lumières se sont éteintes et nous avons vu se déployer une fresque cinématographique majestueuse et terrifiante, et tous nous avons éprouvé un choc de reconnaissance. Voilà un artiste qui avait réussi à exprimer l’anxiété de l’âge nucléaire, le sentiment que plus rien n’avait vraiment d’importance puisque toute chose et tout le monde pouvaient être annihilés à tout instant. Nous ressentîmes ce choc, mais nous ressentîmes aussi la joie de l’amour que Fellini portait au cinéma, et par conséquent à la vie elle-même. Quelque chose de similaire allait bientôt émerger dans le rock, dans les premiers albums électriques de Bob Dylan, puis dans le White Album des Beatles et Let It Bleed, des Rolling Stones des œuvres sur l’anxiété et le désespoir, mais qui étaient aussi des expériences excitantes et transcendantes. Quand nous avons présenté la version restaurée de La dolce vita à Rome il y a une dizaine d’années, Bertolucci a mis un point d’honneur à être présent. Cela n’avait rien de facile pour lui, puisqu’il se déplaçait en fauteuil roulant et souffrait constamment, mais il y tenait. À l’issue de la projection, il m’avoua que La dolce vita était le film qui lui avait donné envie de faire du cinéma. Cela n’avait rien de surprenant. Ce film était une expérience galvanisante, comme une onde de choc traversant tous les territoires de la culture.

Les deux films de Fellini qui m’ont le plus affecté personnellement, ceux qui m’ont marqué en profondeur, ce sont Les Vitelloni et Huit et demi. Le premier, parce qu’il tissait directement un lien avec ma propre expérience. Le second, parce qu’il a redéfini mon idée de ce qu’était le cinéma ce qu’il pouvait accomplir et où il pouvait vous mener. Les Vitelloni, sorti en Italie en 1953, est le troisième film de Fellini et sa première véritable grande œuvre. C’était aussi l’un de ses plus personnels. L’histoire se compose d’une série de scènes piochées dans les vies de cinq amis d’une vingtaine d’années à Rimini, la ville où Fellini a grandi…Alberto, interprété par le grand Alberto Sordi, Leopoldo, interprété par Leopoldo Trieste, Moraldo, l’alter ego de Fellini, interprété par Franco Interlenghi, Riccardo, interprété par le frère de Fellini et Fausto, interprété par Franco Fabrizi. Ils passent leurs journées à jouer au billard, à chasser les filles et à traîner n’importe où en se moquant des gens. Ils ont de grands rêves, de grandes idées. Ils se comportent comme des gamins et leurs parents les traitent en conséquence. Et la vie continue. J’avais l’impression de tous les connaître, ces gars-là, qu’ils faisaient partie de ma vie, de mon voisinage. J’ai même reconnu une partie du langage corporel, ainsi que le sens de l’humour. En fait, à un moment de ma vie, j’ai été l’un de ces types. Je comprenais ce que Moraldo ressentait, son désir désespéré de rompre les liens. Fellini a si bien réussi à capturer tout cela, l’immaturité, la vanité, l’ennui, la tristesse, la recherche de la prochaine distraction, la prochaine montée d’euphorie. Il nous donne la chaleur, la camaraderie, les blagues, la tristesse et le désespoir, tout en une fois. Les Vitelloni est un film douloureusement lyrique et doux-amer, et il fut une inspiration cruciale pour Mean Streets. C’est un grand film sur une ville de naissance, celle de n’importe qui.

Quant à Huit et demi…Toute personne de ma connaissance qui tentait de réaliser des films à cette époque a vécu un tournant, un changement d’aiguillage personnel. Le mien fut, et reste, Huit et demi.

Tourbillon de pellicule…

Que faites-vous une fois que vous avez réalisé un film comme La dolce vita qui a ébranlé le monde ? Tout le monde se tient à l’affût de ce que vous allez sortir de votre chapeau. C’est ce qui est arrivé à Dylan au milieu des années 1960 après Blonde on Blonde. Pour lui comme pour Fellini, la situation se présentait ainsi, ils avaient touché des millions de personnes, dont chacune croyait les connaître ou être comprise d’eux, souvent même on se persuadait qu’ils nous appartenaient. La pression. Pression du public, des fans, des critiques et des ennemis. Pression pour produire encore. Pression pour aller plus loin. Pression de soi sur soi. Pour Dylan et Fellini, la réponse à cette pression consista à rentrer en eux-mêmes. Dylan chercha la simplicité, dans le sens spirituel évoqué par Thomas Merton, et la trouva à Woodstock après son accident de moto, où il enregistra les Basement Tapes et composa les chansons de John Wesley Harding. Fellini, lui, tourna un film sur sa dépression artistique. Ce faisant, il se lançait dans l’exploration risquée d’un territoire inconnu…Son propre monde intérieur. Son alter ego, Guido, est un réalisateur célèbre souffrant de l’équivalent cinématographique de l’angoisse de la page blanche, et qui part à la recherche d’un refuge où trouver la paix et une direction à suivre, à la fois comme artiste et comme être humain. Il entre alors en cure dans un spa luxueux, où sa maîtresse, son épouse, son producteur anxieux, ses comédiens hypothétiques, son équipe de tournage et une procession haute en couleur de fans, de parasites et de clients de soins thermaux lui tombent tous dessus. Parmi eux, un critique proclame au sujet de son nouveau scénario qu’il lui « manque un conflit central ou des prémices philosophiques » et qu’il se résume à une « série d’épisodes gratuits ». La pression s’accentue, ses souvenirs d’enfance, ses aspirations et ses fantasmes le hantent de jour comme de nuit, cependant que sa muse va et vient furtivement sous les traits de Claudia Cardinale, dont il attend qu’elle « remette de l’ordre » dans sa vie. Huit et demi est une tapisserie tissée à partir des rêves de Fellini. Comme dans un rêve, tout paraît solide et net d’un côté, flottant et éphémère de l’autre. Le ton ne cesse de changer, parfois de manière abrupte. Fellini tire de son état de conscience un flux visuel qui maintient le spectateur dans un état permanent de surprise et d’alerte, créant une forme qui se redéfinit au fur et à mesure qu’elle progresse. Ce que vous voyez, en fin de compte, c’est Fellini faisant son film sous vos yeux, puisque ce film a pour objet le processus créatif lui-même. Nombre de cinéastes ont tenté d’explorer une voie similaire, mais je ne crois pas que quiconque se soit jamais approché de ce que Fellini a réussi à faire dans ce film. Après un moment, vous cessez de vous demander où vous êtes, dans un rêve ou dans un flash-back, ou peut-être même dans la réalité la plus crue. Vous ne demandez qu’à rester perdu et à vous laisser guider par Fellini, capitulant humblement devant l’autorité de son style. Le film atteint un sommet dans la scène où Guido rencontre le cardinal aux bains, un épisode comme un voyage dans le monde souterrain à la recherche d’un oracle, mais aussi comme un retour à l’argile dont nous sommes issus. Ici comme ailleurs dans le film, la caméra est toujours en mouvement, fébrile, hypnotique, flottante, tendue vers quelque chose d’inévitable, quelque chose comme une révélation. Pendant que Guido descend pas à pas vers les bains chauds, nous observons depuis son point de vue une succession de personnages qui l’approchent, certains pour le conseiller sur la manière d’entrer dans les bonnes grâces du cardinal, d’autres pour solliciter ses faveurs. Le voici qui pénètre dans une antichambre remplie de vapeur et se fraie un chemin jusqu’au cardinal, dont les assistants tendent un voile de mousseline pour le cacher à notre regard pendant qu’il se déshabille, de lui nous ne verrons qu’une ombre. Guido dit au cardinal qu’il est malheureux, à quoi ce dernier lui répond, de manière simple et inoubliable « Pourquoi seriez-vous heureux ? Ce n’est pas votre rôle. Qui vous a raconté que nous sommes venus au monde pour être heureux ? » Chaque plan de cette séquence, chaque élément de mise en scène et de chorégraphie intercalé entre la caméra et les acteurs se révèle d’une extraordinaire complexité. Je ne parviens même pas à imaginer les difficultés qu’il fallut surmonter pour obtenir un tel résultat. À l’écran, la scène opère avec tant de fluidité qu’elle paraît la chose la plus naturelle du monde. À mes yeux, l’audience avec le cardinal incarne l’une des remarquables vérités de Huit et demi. Fellini a réalisé un film sur le cinéma qui ne pouvait exister autrement que comme un film non comme un morceau de musique, non comme un roman, un poème ou une danse, mais seulement comme une œuvre de cinéma. À sa sortie, les gens ne purent s’empêcher d’en discuter encore et encore, tant l’effet produit était intense. Chacun de nous défendait sa propre interprétation du film, et nous pouvions passer des heures à les confronter scène par scène, seconde par seconde. Bien entendu, nous ne réussîmes jamais à nous mettre d’accord sur une interprétation définitive la seule façon d’expliquer un rêve est d’entrer dans la logique d’un rêve. Le film n’apporte pas de résolution, ce qui a gêné beaucoup de monde. Gore Vidal me rapporta un jour avoir dit à Fellini « Fred, moins de rêves la prochaine fois, tu dois raconter une histoire. » Mais dans Huit et demi le manque de résolution tombe juste, car le processus artistique ne se laisse pas résoudre non plus…Tout ce que vous avez à faire, c’est continuer d’avancer. Et, comme Sisyphe, vous découvrez un jour que le travail qui consiste à remonter incessamment le rocher au sommet de la colline est devenu le but de votre vie.

Le film exerça une influence considérable sur les cinéastes, il inspira Alex in Wonderland, de Paul Mazursky, dans lequel Fellini fait une apparition Stardust Memories de Woody Allen, Que le spectacle commence de Fosse, sans parler de la comédie musicale de Broadway Nine. Je ne saurais résumer ici les très nombreuses façons dont il m’a personnellement affecté. Huit et demi est l’expression la plus pure de l’amour du cinéma que je connaisse. J’ai connu Federico de manière suffisamment proche pour pouvoir l’appeler mon ami. Nous fîmes connaissance en 1970, lorsque je me rendis en Italie pour présenter une série de courts-métrages que j’avais sélectionnés en vue d’un festival de cinéma. Il se montra chaleureux, cordial. Je lui dis que pour mon premier séjour en Italie j’avais réservé ma dernière journée à la chapelle Sixtine et à lui-même. Cela le fit rire « T’as vu, Federico, t’es en train de devenir un monument barbant », commenta son assistant, sur quoi je lui certifiai que barbant serait certainement le dernier qualificatif qu’il mériterait un jour. Je me souviens également lui avoir demandé où l’on pouvait manger de bonnes lasagnes, et il me recommanda un restaurant merveilleux, Fellini connaissait les meilleurs de la planète. Quelques années plus tard, ayant déménagé à Rome, je le vis assez régulièrement. On se croisait à l’improviste et on en profitait pour aller manger ensemble. C’était un homme de spectacle, et avec lui le spectacle ne s’arrêtait jamais. L’observer en plein tournage était une expérience inoubliable. C’était comme s’il dirigeait une douzaine d’orchestres en même temps. J’ai emmené mes parents sur le plateau de La Cité des femmes, il courait dans tous les sens, cajolant, plaidant, jouant, sculptant et ajustant chaque élément de son film jusque dans le moindre détail, réalisant sa vision dans un tourbillon de pellicule. Quand nous prîmes congé, mon père dit avec regret « Je pensais qu’on se ferait prendre en photo avec Fellini », à quoi je lui répondis « Mais ça a été le cas ! ». Tout s’est passé si vite qu’ils n’en ont rien vu.

L’ère du divertissement visuel…

Durant les dernières années de sa vie, j’ai tenté de l’aider à distribuer La voce della luna aux États-Unis. Il s’était heurté sur ce projet à toutes sortes de problèmes avec ses producteurs qui voulaient une grande extravaganza fellinienne, il leur a donné quelque chose de bien plus méditatif et sombre. Aucun distributeur ne voulait y toucher, et je fus singulièrement choqué de voir que personne, pas même parmi les responsables des salles indépendantes majeures de New York, ne s’est même soucié de le projeter. Les vieux films, d’accord, mais pas le plus récent, qui se révélerait être son dernier. Un peu plus tard, j’aidai Fellini à trouver des financements pour un projet de documentaire qu’il avait préparé, une série de portraits de professionnels du cinéma avec l’acteur, le chef opérateur, le producteur, le régisseur (je me souviens que dans l’ébauche de cet épisode le narrateur expliquait que la chose la plus importante à assurer, lors de la recherche des lieux de tournage en extérieur, c’était la proximité entre le plateau et un grand restaurant). Hélas, Fellini mourut avant de pouvoir concrétiser son projet. Je me souviens de la dernière fois que je lui parlai au téléphone. Sa voix paraissait si faible et c’était triste de voir cette incroyable force de vie l’abandonner. Tout a changé le cinéma autant que l’importance qu’on lui accorde dans notre culture. Certes, on ne saurait être surpris que des artistes comme Godard, Bergman, Kubrick et Fellini, qui jadis régnaient tels des dieux sur notre septième art, finissent avec le temps par s’estomper dans les mémoires. Mais, au point où nous en sommes, il n’est plus rien que nous puissions prendre pour acquis. Nous ne pouvons plus compter sur l’industrie du cinéma telle qu’elle est aujourd’hui pour prendre soin du cinéma. Sur ce marché, devenu celui du divertissement visuel plutôt que du cinéma, le mot qui compte est «marché», et la valeur de toute chose déterminée parle volume d’argent que son propriétaire peut en tirer en ce sens, n’importe quel chef-d’œuvre est à présent plus ou moins lyophilisé et prêt à s’engouffrer dans le tunnel du « film d’art » sur une plate-forme de streaming. Ceux d’entre nous qui connaissent le cinéma et son histoire doivent partager leur amour pour eux et leurs connaissances avec le plus de monde possible. Nous devons expliquer aux propriétaires actuels de ces films qu’ils valent infiniment mieux que leur stricte valeur d’objet à exploiter et à mettre sous clé après usage. Ils comptent au nombre des plus grands trésors de notre culture et doivent être traités en tant que tels. Je suppose que nous devons également apprendre à distinguer le cinéma de ce qu’il n’est pas. Fellini peut nous y aider mieux que quiconque.

On peut dire beaucoup de choses de ses films, mais il en est une que personne ne peut contester, ils sont le cinéma. Et le travail de Fellini n’a pas fini de définir le septième art.

MARTIN SCORSESE

FILMOGRAPHIE SELECTIVE…