Tourné chronologiquement, ce qui est plutôt inhabituel pour un film en plans-séquence. Il était essentiel pour Alejandro de travailler dans la continuité et d’explorer la psychologie de Riggan car c’est sur cela que repose tout le film. Michael faisait tous les jours un travail extraordinaire pour trouver le ton juste et le rythme dans l’évolution de son personnage…J’avais envie d’explorer la question de l’ego et l’idée que le succès qu’il s’agisse d’une réussite financière ou de célébrité semblable à une illusion, j’ai voulu appuyer le côté profondément humain de Riggan, mon personnage principal, en le rendant imparfait, pétris de doutes et de contradictions. L’immédiateté des réseaux sociaux peut facilement fausser la réalité perçue par un être humain, en particulier Riggan, qui doit se soumettre à l’image que les gens ont de lui. Le parcours de Riggan Thomson est similaire à celui de Michael Keaton, qui a connu la gloire fin des années 1980 début des années 1990 en incarnant le Batman dans les films de Burton, avant de se faire rare sur les écrans.

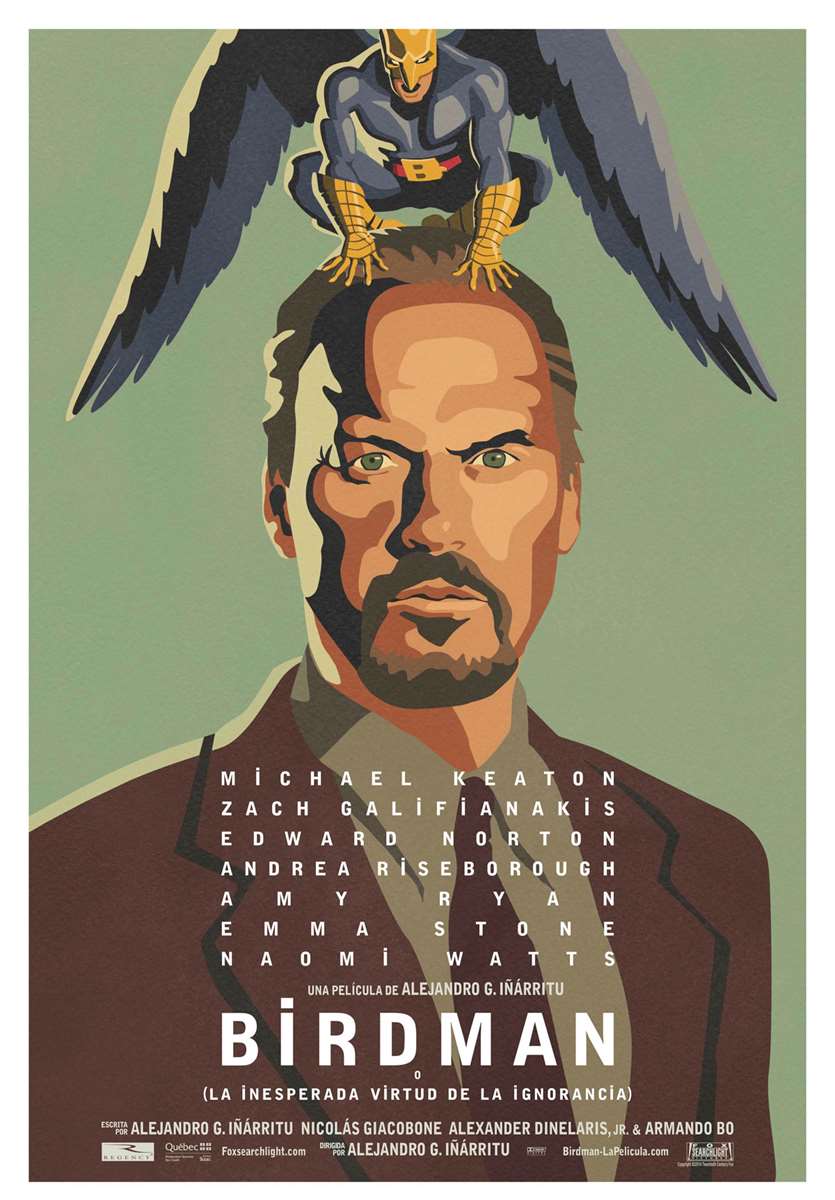

5 Oscars 2015 / FILM – REALISATEUR – SCENARIO – PHOTO

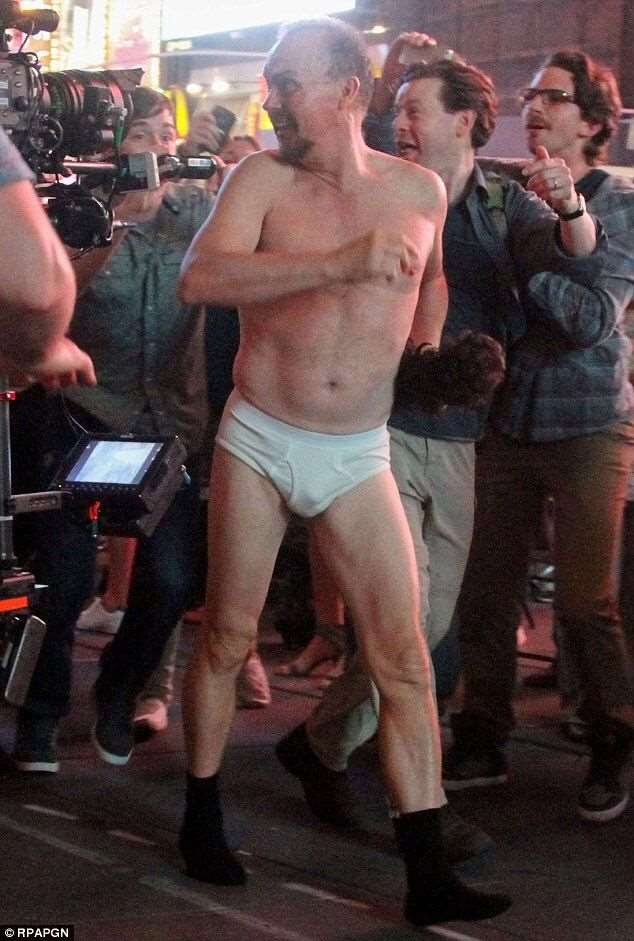

La scène drôle et à couper le souffle est celle de la traversée de Times Square. lorsque Michael Keaton traverse la célèbre place new-yorkaise en slip, au beau milieu des passants. Comment cette scène a-t-elle bien pu être tournée ? Pour des raisons de budget la scène a été tournée dans le vrai Times Square. Avant le tournage, le réalisateur et Michael Keaton ont répété les pas que devrait effectuer le comédien. Avec une équipe réduite Iñárritu le tournage peut commencer. Durant cette traversée, l’équipe de tournage avait pour mission de contrôler la foule et pour éviter que les caméras attirent les regards le cinéaste a fait venir une fanfare qui s’est mise à jouer durant le tournage de la séquence. Une fois la scène en boîte, les avocats ont étudié les images de la scène pour obtenir l’autorisation de chaque marque qui apparaissait à l’écran. Ces révélations permettent de réaliser la complexité du travail de réalisateur.

Alejandro González Iñárritu déploie ses ailes par Serge Kaganski

Hitchcock avait créé son film-plan-séquence dans le cadre d’un lieu unique et limité mais tributaire du 35 mm, recourant au stratagème du gros plan/fondu au noir pour les changements de bobines toutes les dix minutes. Ici la caméra se déploie dans le souffle d’un unique plan-séquence, ou dans son illusion avec son plan-séquence presque aussi libre que l’air, se faufile à travers toutes les pièces, coursives, coulisses, étages, cintres d’une salle de théâtre de Broadway, et jusque dans la rue, les bars, toits et immeubles voisins. On est saisi, par la virtuosité de cette caméra fluide, labile, passe-muraille, qui semble branchée sur le pouls d’un théâtre et d’un quartier de New York en se riant des murs, ou de notions telles que le dedans et le dehors. Cette caméra omnisciente est à l’aune de notre époque de transparence où, sous la pression des possibilités technologiques, l’intimité, le privé, le secret reculent face au tout-visible. Le Birdman en question, c’est le superhéros hollywoodien avec sa richesse et célébrité à l’acteur Riggan, joué par Michael Keaton. Toute ressemblance entre l’acteur et son double, entre Birdman et Batman, entre Keaton et Riggan…Riggan semble doué dans la vie des superpouvoirs de Birdman, comme par exemple léviter, voler, faire bouger des objets à distance mais ne lui sont d’aucune utilité. Riggan n’aspire qu’à une chose, briller dans une pièce de Raymond Carver, jouir des éloges de la critique new-yorkaise, troquer sa gloire de superhéros contre une trace artistique prestigieuse et durable. Après l’argent du beurre, il voudrait le beurre, voire le cul de la crémière et de la critique. Répétitions, changement de partenaire acteur, pressions de son agent, junkets avec la presse, défilé des anciennes maîtresses, confrontation avec sa fille, débats sur les avantages et inconvénients de la célébrité 2.0, conflit interne entre Riggan-Carver et Riggan-Birdman…Sont le condensés et concentrés de tous les rêves, désirs, échecs, cauchemars, paradoxes publics et privés d’un acteur et au-delà, Riggan a été un super Birdman, il a été un mari médiocre, un amant veule, un père nul, et un acteur. Il y a une dimension bling-bling, extravertie qui souvent agace, mais il faut reconnaître aussi le côté pile de ces défauts par une énergie carnassière invraisemblable, qui emporte tout ici, bien aidée par la performance hallucinante de Michael Keaton, déployant toute son artillerie d’acteur chevronné avec une puissance et une jouissance très contagieuses. Pour une fois qu’Iñárritu ne nous sert pas son humanisme Benetton surligné à la truelle mais dédie toute ses forces à une réflexion acide sur la culture, la célébrité et les métiers du spectacle, c’est bon à prendre.

Difficile de quitter « Birdman » et de ne pas avoir l’impression d’avoir été témoin de quelque chose de véritablement extraordinaire. L’histoire d’un acteur échoué joué par Michael Keaton qui monte son retour créatif via un spectacle de Broadway qu’il a également écrit et réalisé après avoir été typé pendant des années en tant que super-héros invincible, le film laisse une impression, en grande partie grâce aux performances stellaires et au un travail de caméra tourbillonnant et hallucinogène d’ Emmanuel Lubezki qui fait apparaître le film tel qu’il a été construit en une seule prise.

« Birdman » a-t-il toujours été destiné à apparaître comme une longue prise ? Il a toujours été conçu comme ça depuis que le scénario a été écrit. L’idée est née avec ce type de peau. Ensuite, il ne restait plus qu’à l’exécuter sur le papier, ce qui était difficile, puis à nouveau dans le film.

Le film est plongé dans cet univers de Broadway. Qu’est-ce qui vous fascine en tant que metteur en scène dans ce milieu, et envisageriez-vous un jour de diriger quelque chose pour la scène ? Non, je n’ai jamais rien mis en scène pour la scène. J’ai étudié pendant trois ans au théâtre et c’était une expérience très, très effrayante de réaliser en direct, d’être si vulnérable sans possibilité de contrôler les choses, d’être si exposé.

Qu’est-ce qui vous fascine dans ce monde ? Est-ce cette imprévisibilité ? Oui. Je pense que la façon dont le film a été tourné était exactement comme ça, le fait que le gars sache que dans trois jours il va être exposé à la première de sa pièce et il sera jugé en direct après avoir été une star de cinéma de super-héros, ce qui est exactement contraire à la réalité et au naturalisme. Cela fait partie du thème, et les acteurs se sont sentis comme ça pendant que nous tournions, nous répétions une scène qui consistait à répéter une scène qui sera présentée dans une performance en direct. Lorsque nous tournions, nous reflétions le miroir de la réalité de la réalité. Il y avait une nature labyrinthique que nous avons tous appréciée. C’était fascinant et drôle.

Certains des personnages étaient-ils basés sur vos propres expériences à Hollywood ?

Oui absolument. Je les ai tous été, ou je les ai connus, ou je les ai observés ou j’en ai été victime.

Il y a une représentation assez dure d’un critique dans ce film. Que pensez-vous des critiques ? Je ressens de la pitié pour vous les gars, et je le dis sincèrement. De nos jours, un critique doit regarder 700, 800 films par an et je sais par expérience, étant juré dans des festivals de cinéma prestigieux où les meilleurs films arrivent soi-disant, sur vingt films peut-être en voyez-vous deux qui sont bons, un qui est moyen, et celui qui est extraordinaire. Et les seize autres sont terribles. Il est difficile pour vous, critiques de cinéma, d’être exposés à tant de bêtises et de ne pas en être affectés. Quand tu dois regarder tout ça…C’est comme si tu devais goûter des assiettes tous les jours et que ta langue pouvait se brûler. Je respecte le doute sur la façon dont vous pouvez avoir une opinion très objective sur un film. Quand j’ai été exposé à tant de films si mauvais, mon âme est écrasée, je me sens juste ivre.

En lice pour des récompenses sur « Birdman ». Était-ce un soulagement de faire une pause dans le tournage du nouveau film ? Honnêtement, c’est très agréable, car vous n’avez pas le temps de tout lire et d’être exposé à l’état vulnérable d’être jugé, et cette course est un peu folle. Et il n’y a rien que vous puissiez faire. Le film est fait. Si c’est une merde, ça va être une merde, et si c’est génial, c’est génial. Et à côté de ça, il y a cet état étrange d’être exposé à ce genre d’attention, ce qui est génial, mais en même temps, vous ne pouvez rien faire, et ne pas participer à cela et être dans mon cerveau, et m’inquiéter de ce que je avez à faire maintenant, est un état sain pour votre ego.

Vous êtes évidemment encore très proche de Guillermo del Toro et d’Alfonso Cuaron. Est-ce que vous vous montrez toujours les scripts et les premières coupes de vos films ? Absolument. Je viens de dîner avec Guillermo il y a deux jours. Je pense que son prochain film va être fantastique.

Pensez-vous que vous travaillerez un jour ensemble sur une anthologie du type « New York Stories » ? Eh bien, nous sommes des gens très compliqués dans le sens où nous sommes très éloignés les uns des autres : Guillermo vit à Toronto, Alfonso est à Londres et je suis ici. Quand on a essayé de faire « Cha-Cha-Cha », ça n’a pas marché parce que géographiquement parlant, c’était impossible d’avoir quelque chose qui ait vraiment une discipline. Nous devons penser à nos vies personnelles et à nos familles et tout cela en plus de nos projets personnels.

Y avait-il une concurrence avec Alfonso pour savoir qui pourrait faire le tir le plus long ? Pas du tout ! Alfonso est un maître et je ne fais qu’explorer et apprendre. L’amitié fonctionne si bien parce que nous ne sommes jamais compétitifs. Entre nous trois, notre approche du cinéma est si différente que nous nous sommes juste soutenus et avons été très, très honnêtes l’un envers l’autre. Ce serait stupide.

Quels commentaires ont-ils eu pour « Birdman » ? Au stade du scénario, ils ont donné quelques notes qui font réfléchir. C’est ça. Lorsque vous avez un nouveau point de vue qui vient du côté droit du cœur, c’est tellement précieux. Vous pouvez le prendre ou ne pas le prendre, mais cette perspective peut vous donner beaucoup de force ou vous faire réfléchir sur beaucoup de choses. Donc notre participation vient du scénario ou même des coupures. Dans ce cas, ils ont vu « Birdman » tel qu’il était, parce qu’il n’y avait vraiment pas de coupe, mais quand je le leur ai montré il y a longtemps, ils étaient vraiment époustouflés. Guillermo ne boit jamais mais après l’avoir vu, il a dit: « J’ai besoin d’un putain de verre. » Et il s’est tellement saoulé parce qu’il était tellement choqué et tellement ému par le film. Je ne l’avais jamais vu comme ça. Ils ont été les premiers à qui j’ai montré le film, et c’était très tôt et vert et ils m’ont beaucoup soutenu. Parfois, je leur montrais une coupure et ils disaient « ça ne marche pas à cause de ça » ou « c’est une merde à cause de ça ». Parfois, ils ont raison. Parfois non.

Comment s’est déroulé le processus d’écriture de la scène finale ? Avait-il une fin différente ? Non, ça avait une fin différente mais au milieu du tournage, je savais que c’était une merde. Je l’ai senti et le film a commencé à respirer par lui-même, et les personnages ont commencé à grandir. Je suis entré et l’ai écrit avec Alexander Dinelaris et Nico Giacobone, et je suis si heureux de l’avoir changé. Maintenant, je me sens très bien à propos de la fin. C’est très juste.

Pouvez-vous dire quelle était la fin originale ? Je ne te le dirai jamais. Ce serait tellement gênant. C’était mauvais.

Birdman marque un virage à 180° par rapport à vos précédents films…Pour moi, ce film est d’abord une libération. Déjà, je ne suis plus le même qu’il y quatorze ans quand j’ai fait Amours chiennes, mon tout premier film. J’ai plus d’expérience et mon travail s’en ressent. Dans tout ce que l’on entreprend, il y a le risque ou la tentation de s’installer dans une sorte de confort. Mais je fais tout pour m’en éloigner et me placer le plus possible dans une position où je dois chercher les choses plutôt que de simplement les fabriquer. Comme artiste, il faut privilégier le mouvement, le flux. C’est comme avec l’eau : trop stagnante, elle finit par s’empoisonner.

Dès Amours chiennes, vous aviez créé un style très identifiable…personnages multiples, sens du mélo, montage en couches. Cette esthétique a eu un impact énorme sur le cinéma contemporain. Vous en démarquer, c’était en quelque sorte échapper à votre propre influence ? Il y a un peu de ça. Comme j’ai tendance à observer et absorber tout ce qui vient de l’extérieur, j’ai bien constaté que pas mal d’autres cinéastes étaient sensibles à mon travail. Mais ce n’est pas une raison suffisante pour changer d’approche. Non, c’est juste que j’ai assez exploré un même langage dramatique, cette façon très artificielle de juxtaposer le temps et l’espace. A force, ce gimmick narratif était devenu, disons… routinier. Je m’en suis tout bêtement lassé.

Aujourd’hui, nombre de cinéastes sont comme des grands couturiers qui, une fois qu’ils ont trouvé leur « griffe » y restent attachés vaille que vaille. Vous avez décidé brutalement de cesser de « faire du Iñárritu… » J’ai vu des tas de cinéastes mais aussi des peintres, des écrivains se laisser piéger par leur image ou le style que l’on attendait d’eux. Et je peux vous dire qu’il n’y a rien de plus triste. Il entre là-dedans une immense part d’ego ce qui, au passage, est un peu le sujet de Birdman de se retrouver prisonnier de ce que vous êtes supposé représenter…Si ce n’est pas vous, vous êtes perdu ! Certains réalisateurs répètent encore et encore une formule qui leur a valu du succès et deviennent des caricatures d’eux-mêmes. C’est épouvantable. Ils ressemblent à ces vieux rockers qui s’habillent encore comme s’ils avaient 18 ans. Il faut à tout prix se débarrasser de cette logique d’étiquettes dictée par le public et l’industrie. Dans notre système capitaliste, l’art est une marque. Soudain, votre nom devient une « signature » et vous êtes piégé, bouffé par le système. Je trouve ça absolument terrifiant. Les gens m’attendaient encore dans le registre du drame ou du film choral fondé sur un montage fragmenté. Il y en a même qui se sont plaints que je m’en éloigne, avec mes plans séquence ultra-élaborés… Ça m’est égal. De ce point de vue, oui, Birdman est pour moi un triomphe libérateur. Il m’a justement permis de m’affranchir de ces étiquettes et d’explorer une nouvelle grammaire visuelle.

Après un « tout montage parallèle » au « tout plan séquence. » c’est pour s’échapper d’un système pour mieux vous enfermer dans un autre ? Plutôt que de système, je préfère parler de langage dramatique. Dans Birdman, ce langage sert à rendre compte de l’état émotionnel compliqué d’un artiste en crise. Ce n’est pas un artifice stylistique, mais un outil narratif que j’ai élaboré spécifiquement. Après, oui, j’aime bien me fixer des règles, parce qu’une fois établies, elles te contraignent à trouver de nouvelles solutions à de nouveaux problèmes. Aucun film n’avait jamais été entrepris de cette façon. Les risques étaient énormes, le désastre nous guettait, chaque prise demandait un travail de préparation et de timing colossal. Mais on était excités, parce qu’on savait que si ça marchait, le résultat serait très puissant. Après, je sais bien que l’on ne peut pas appliquer cette méthode à chaque fois. Mais je sais aussi que certains de mes précédents films, construits sur le montage, auraient sans doute bénéficié d’être moins jusqu’au-boutistes.

L’ironie, c’est que c’est avec un film qui traite du besoin de reconnaissance d’un artiste et de son souhait d’échapper à son style passé que vous obtenez une ovation critique et neuf nominations aux Oscars…Tous ces trucs sont tellement frivoles…Mais c’est aussi une manifestation de la reconnaissance de votre travail par vos collègues, et cet aspect des choses est très gratifiant. Et puis, c’est toujours une bonne occasion de boire des coups… Pour le reste, je suis très critique vis-à-vis de moi-même. Je peux vous dire que je n’aime rien de ce que j’ai fait jusqu’à présent. Je dis toujours que je n’ai pas besoin de critiques parce que je suis le plus sévère de tous. Je sais mieux que quiconque ce qui ne fonctionne pas dans mon travail.

Un avis très contraire…

LE GRAND DÉBALLAGE par Fabien Reyre

Victoire étonnante pour ce curieux portrait d’une ancienne gloire d’Hollywood reléguée dans les bas-fonds de Broadway, qui tente par tous les moyens de se refaire une santé artistique et une crédibilité en dehors de l’écrasant personnage de super-héros qui, quelques années plus tôt, aura fait sa renommée autant que sa chute. Ce comédien en quête d’un nouvel élan, c’est bien entendu Michael Keaton qui, le fait aura été suffisamment commenté, Batman/Birdman, ce monstre qui aura englouti la carrière de l’acteur, vient ici le hanter tout au long du film. Riggan Thomson, le double à l’écran de Michael Keaton, est un pauvre hère rendu complètement schizophrène par le poids de ce personnage qu’il ne pourra tuer qu’en prenant littéralement son envol. Bienvenue dans la psyché de la star hollywoodienne revue et corrigée des traumas contemporains et des travers de notre époque. Hollywood, qui n’aime rien tant que s’auto-flageller et plébiscite régulièrement les cinéastes qui lui vomissent dessus. Si Birdman est sa pire œuvre d’une filmographie pourtant riche en navets (21 Grammes et Babel, qui prétendaient offrir un commentaire sur les dysfonctionnements de nos sociétés mondialisés) elle surprend par style bourrin dont la prouesse factice tente de placer son auteur sur la carte des grands stylistes de son époque. Le scénario se délecte de son propre discours sur les vertiges provoqués par le conflit intérieur qui ronge son héros, en appuyant constamment sur les ressorts comiques provoqués par ceux-ci. L’hystérie générale le souligne en permanence. Les interrogations métaphysiques de notre héros, et leurs conséquences sur la vie de son entourage ne nous parlent-elles pas à toutes et tous ? Derrière la satire sur l’Art et la Création Artistique, Iñárritu ne prétend à rien de moins qu’à l’universalité. Tout cela serait passionnant si le réalisateur ne s’évertuait pas à ridiculiser ses personnages ou à les engloutir dans des poncifs sur les affres du conflit éternel qui oppose l’Art au Commerce. La crédibilité artistique ne peut trouver son assouvissement que dans le geste le plus radical qui soit, qui consiste à mêler définitivement le faux et le vrai avec la renaissance de l’artiste et son adoubement par la critique ne peuvent donc trouver leur issue que dans la pulsion de mort théorie doublement validée par le cinéaste qui enfonce le clou à deux reprises, son héros trouvant le triomphe public et critique dans un faux suicide, et la réconciliation familiale dans le vrai. Comédiens névrosés à l’égo démesuré, metteurs en scène sociopathes, producteurs lâches, journalistes stupides, critiques frustrés et accessoirement, entourage familial de ce petit monde détraqué sont autant de symboles d’une humanité qui finira le nez dans le caniveau ! Trop occupé à enfoncer des portes ouvertes et à endosser ses habits de grand moraliste, Iñárritu a oublié de faire du cinéma mais aura néanmoins réussi à emballer toute cette profession qu’il méprise tant. Cet hiver, la grande session de cinéma sado-maso avait lieu dans les coulisses d’un faux théâtre miteux de Manhattan.

PARTAGER par Yaël Halbron

Birdman n’est pas un film de super-héros, c’est un film d’anti-héros, sans explosions, ni mutants, sans courses poursuites. Cette déconvenue en précède beaucoup d’autres. Si un film verse le champagne aux invités avant de leur retirer le tapis sous les pieds, c’est bien celui-là. Ceux que ça n’impressionne toujours pas n’ont pas encore la permission de sortir. Dès le début, le spectateur est entrainé par la course frénétique d’une steadycam nerveuse dans les moindres recoins, les loges, les toits, les boyaux tortueux de l’arrière-salle d’un théâtre de Broadway. Ce choix cinématographique transmet la fébrilité du personnage principale Riggan Thomson (Michael Keaton), vedette déchue d’une superproduction hollywoodienne où il incarnait un homme-oiseau à superpouvoirs. Maintenant has been, il tente de raviver les braises incandescentes de sa carrière en écrivant, produisant et jouant le rôle principal dans une adaptation théâtrale d’une nouvelle de Raymond Carver. La fébrilité pourrait aussi bien être celle du réalisateur et de ses acteurs…Tourné en 30 jours, dialogue d’orfèvre, scènes chorégraphiées comme du papier à musique, pas le droit à l’erreur car chaque scène doit s’emboiter parfaitement au montage pour donner l’effet « continu »…Le film se veut une “tranche de vie” en “temps réel“ de la mise en place du spectacle, rappelant “La Nuit Américaine” de Truffaut, un film sur le tournage d’un film fictif dans lequel Truffaut se met lui-même en scène en tant que “Ferrand“, son alter ego à l’écran. Les deux œuvres se retrouvent à trente ans d’intervalle dans l’humour généré par le chaos absolu qui règne sur le plateau ou sur les planche. On se rappelle la phrase de Truffaut dans le film précité…Un tournage de film ça ressemble exactement au trajet d’une diligence au Far West. D’abord, on espère faire un bon voyage et puis, très vite, on en vient à se demander si on arrivera à destination.

Alejandro González Iñárritu ne cache pas avoir parlé de lui-même, d’un homme aux prises avec son ego, de la solitude et de la névrose qui touche les créateurs. Riggan est hanté par la voie lourde et menaçante de son ancien personnage, le fameux Birdman, qui le maltraite verbalement et tente de le convaincre qu’il doit reprendre le rôle pour un Birdman 4. Avec cette pièce de théâtre, il espère se racheter une crédibilité artistique et prouver au tout New York qu’il est à la hauteur. Ce film est le voyage de la validation pour un homme qui cherche désespérément la reconnaissance du public et de la critique, même s’il essaie de se convaincre du contraire. Le choix de la pièce de Carver en dit beaucoup…Riggan l’a choisie pour son caractère cérébral et avant-gardiste. Riggan-l’homme est torturé par le fait de ne pas être l’artiste qu’il souhaiterait, il aimerait voir autre chose dans l’image que lui renvoie le miroir. Est-ce un hasard si lors de la première matérialisation physique de Birdman, il se tient derrière Riggan dans le reflet du miroir de la loge ?

Le conflit intérieur déchire tout autant Riggan-l’artiste. Le dédoublement de personnalité vient illustrer le caractère violent et autodestructeur de tout processus créatif. Iñarritu l’a décrit avec humour lors d’une conférence de presse, ce va-et-vient infernal ou l’on pense un instant avoir trouvé l’Idée avant de se rouler par terre 15 minutes plus tard, en se demandant comment a t-on pu penser qu’une seule personne au monde serait intéressée par cette histoire. La précarité et la peur de ne pas plaire de l’artiste y sont dépeintes comme dans très peu d’autres films. Ce film nous propose non seulement une réflexion sur l’angoisse et la névrose consubstantielles au travail créatif, mais une réflexion encore plus autoréférentielle, sur le cinéma en tant qu’artifice, sur ce media qui brouille les pistes entre réalité et fiction. Iñarritu joue avec nous en permanence et on aime ça. Le cinéma est un art jeune qui a subi une évolution foudroyante au cours du dernier centenaire, ce qui nourrit de nombreuses considérations sur son évolution de sa nature, parfois sous forme filmique, produisant un méta discours du cinéma sur le cinéma, Holy Motors de Leos Carax pour l’exemple le plus abouti. L’un des axes de ce discours est la mise en évidence du simulacre. Le cinéma classique cherchait à tout prix à dissimuler son caractère généré, on faisait comme si ce qu’il y avait à l’écran était la “réalité”, la manipulation n’était pas assumée. Progressivement, des réalisateurs se sont interrogés sur la nature manipulatrice, artificielle du cinéma. Les acteurs stars de la nouvelle vague ne feignent plus de croire que la caméra n’existe pas, ils la gratifient de « regards-caméra » langoureux, dans Los Olvidados de Buñuel, un des enfants jette un œuf sur la caméra et le jaune dégouline lentement sur la lentille, on garde désormais les perches de son qui dépassent dans le cadre au montage final et ce n’est pas un drame. Bref, le cinéma prend conscience de lui-même. Le titre du film est déjà une manipulation en soi. La plupart des acteurs de Birdman ont joué dans des films de superhéros…Edward Norton dans Hulk, Naomi Watts dans le remake de King Kong, Emma Stone dans les Spiderman et surtout Michael Keaton dans les deux Batman de Tim Burton sortis en 1889 et 1992. Sa carrière tournait au ralenti depuis, jusqu’à ce qu’Iñarritu lui offre son retour sur le devant de la scène. Coïncidence ? Ce serait sous-estimer Iñarritu. La musique fait aussi partie du jeu, le roulement de tambour et de cymbales très jazzy qui revient comme thème pour accentuer la tension est pris comme extra-diégétique par le spectateur jusqu’au moment ou la caméra glisse sur un batteur torse nu, en train de produire dans un coin le son qu’on entendait depuis le début. Le temps et l’espace sont aussi manipulés comme on l’a vu plus tôt avec l’impression d’un long plan séquence et d’un film qui respecte l’unité de temps.

Le film va t-il basculer dans le surnaturel, est-ce que Riggan va s’envoler ou va t-il s’écraser sur le bitume ? Est-ce qu’il possède vraiment des pouvoirs kinésiques ? On s’en fout au fond, ce qui est intéressant c’est que le spectateur garde toujours ce doute à l’arrière de la tête…Superpouvoirs ou produit d’un cerveau troublé ? On ne saura pas. On pense au Monsieur Oscar de Holy Motors, qui parcourt Paris à l’arrière d’une limousine blanche pour tourner des scènes de films, aux ordres de la mystérieuse compagnie Holy Motors. On ne sait jamais quand il est lui-même et quand il est dans le rôle, ou s’il y a même une distinction, le film pouvant être une prophétie de Leos Carax…

Dans le futur, il n’y aura plus de caméras et le cinéma se mêlera tant à la vie réelle qu’on ne saura plus faire la différence.

Le monde fictif s’immisce insidieusement dans le monde réel par poussées, et ce dernier finit par se soumettre devant la puissance de la fiction. Borges avait le don de nous faire croire à ses histoires impossibles en s’appuyant l’air de rien sur des subtiles références à des écrivains et livres bien réels, au point qu’on ait du mal à démêler ce qui a vraiment existé de ce qu’il inventait. Le dialogue s’appuie sur des noms bien connus du public, le lieu est bien réel, lui aussi, c’est le Saint James Theater de Times Square, ce qui nous fait à moitié croire que cette pièce a été montée sur planches à Broadway. Pour confirmer cette intuition, le livre que lit Mike Shiner sur le lit de bronzage n’est autre que Fictions…de Borges. Enfin, il a un regard amusé et affectueux sur les gens du « show » et leur excentricité…Oui on a les meurs plus légères, oui on vit les uns sur les autres le temps du tournage pour ne plus jamais se revoir ensuite, on a des caprices comme exiger une motte de beurre ou qu’il y ait du vrai gin dans la bouteille sur scène, on se dispute aussi vite qu’on se rabiboche… Rappelez vous de la femme du chef-op de La Nuit Américaine…Qu’est-ce que c’est que ce milieu là, qu’est ce que c’est que ce métier ou tout le monde couche avec tout le monde, ou tout le monde se tutoie, ou tout le monde ment ! Vous trouvez ça normal ? Truffaut écrivait qu’un film réussi devait exprimer soit la joie de faire du cinéma soit l’agonie de faire du cinéma, avec Birdman on penche clairement vers l’agonie mais pour notre plus grande joie.

ENTRETIEN AVEC ANTONIO SANCHEZ

L’un des meilleurs batteurs du monde, signe la bande-son. Il a enregistré et improvisé plus de 60 morceaux pour le film. La musique a d’ailleurs parfois servi au cinéaste pour mieux rythmer son film et donner le ton à ses acteurs. Le rythme est intimement lié aux mouvements de caméras qui eux sont liés au cheminement intérieur de Riggan, liant ainsi le tout en un ensemble harmonieux.

Comment s’est déroulée votre collaboration avec Alejandro González Iñárritu ? Avant même que le tournage ne débute, nous étions déjà allés en studio pour enregistrer de nombreuses démos. Alejandro me décrivait en détail chaque scène du film, et il me laissait jouer pour des séquences très longues. Assis devant moi, les yeux fermés, et je jouais. Soixante prises du film dans son intégralité. Ils ont utilisées les démos sur le plateau pour les répétitions, pour donner le rythme de chaque séquence.

Avez-vous joué tout d’une traite, ou séquence par séquence ? Chaque séquence indépendamment. Une fois revenu à L.A., j’ai vu le film, et je me suis concentré sur chaque scène à mettre en musique jusqu’à ce que ça fonctionne. Et, bien sûr, maintenant que nous avions le film sous les yeux, Alejandro donnait des directions beaucoup plus précises pour tout ce qui concerne les dialogues, le mouvement…

On a une impression de spontanéité, comme si c’était improvisé… C’était improvisé. J’ai fait appel aux mêmes instincts que lorsque je joue avec un groupe et que j’improvise avec eux, ou juste pour moi. J’ai utilisé la partie de mon cerveau qui, au lieu de réagir aux musiciens, réagit en fonction des images, des acteurs, de l’histoire. Il me donnait des directions, il n’est pas musicien, mais il a un esprit très musical. C’était génial de travailler avec quelqu’un qui maîtrise une discipline totalement différente de la mienne, mais une vision aussi forte.

Vous avez donc dû aligner votre improvisation sur la sienne ? Oui, ce fut assez difficile, parce qu’il avait improvisé à sa façon, et au moment d’enregistrer ces séquences, j’ai dû reproduire exactement ce qu’il avait fait, apprendre ses mouvements, étudier ses orchestrations. Donc j’ai appris, et à chaque fois qu’on le voyait, je devais me souvenir précisément de ce qu’il jouait, tout en enchaînant ensuite sur mes propres parties. C’est globalement ce qui a pris le plus de temps. Alejandro était exigeant on l’a refait, et refait et refait, jusqu’à ce qu’il soit convaincu qu’il semble jouer la musique.