J’ai vu ce film de très nombreuses fois et je l’apprécie toujours autant pour son scénario, son atmosphère très noire et instable et encore plus pour ce frêle jeune homme visionnaire et maladif, interprété par l’extraordinaire Christopher Walken. C’est à chaque fois le même choc. Quel autre film symbolise autant notre relation et notre frustration avec le temps qui passe et qui nous échappe…JP

Martin Sheen à jamais le capitaine Willard dans Apocalypse Now…Parler de lui c’est comprendre la difficulté d’une grande carrière…Malgré ce début fracassant et 3 ans plus tard jouer un journaliste, dans Gandhi et ensuite cet homme politique prêt à tout pour accéder au pouvoir suprême et puis…Plus rien de fort malgré de très nombreux rôles sur 50 ans de carrière… C’est aussi la carrière de Brook Adams, la petite amie du héros qui interpelle encore plus…Après un premier rôle dans les Moissons du ciel auprès de Richard Gere et quelques films mineurs, elle disparaitra des écrans…

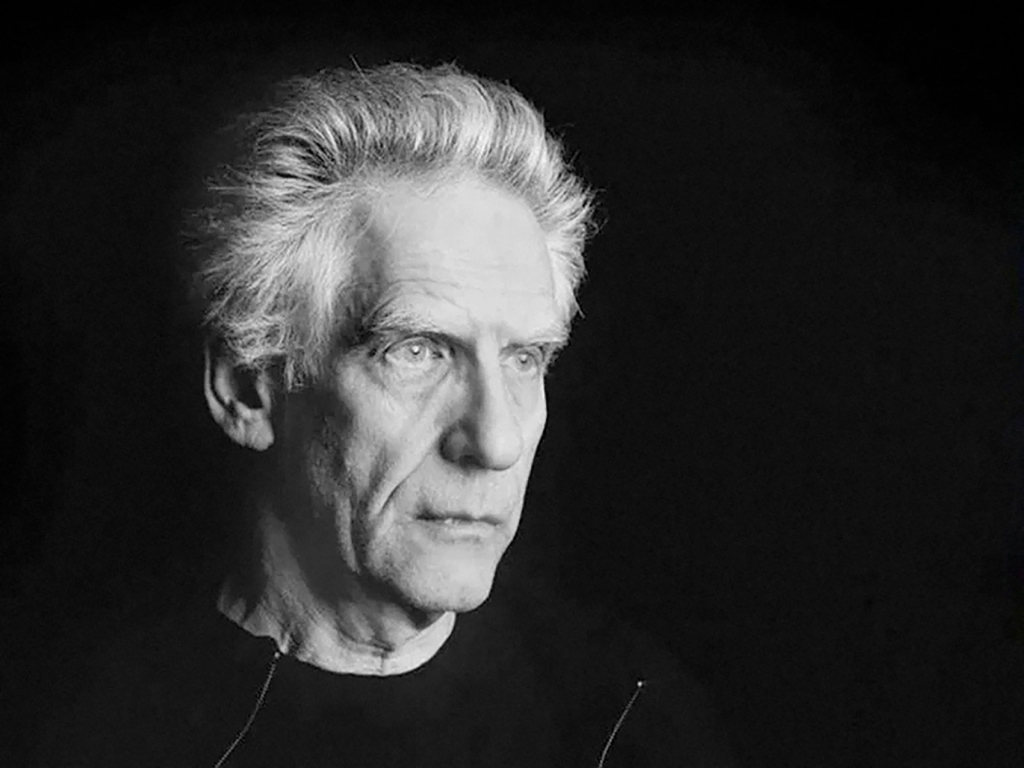

Réalisateur, acteur, producteur et scénariste canadien, né le 15 mars 1943 à Toronto. Acteur, il n’hésite pas à jouer dans certains films quand on fait appel à lui. C’est 30 ans de carrière 21 films qui peuvent se caractériser par trois principaux styles…Le corps humain sous un aspect angoissant et monstrueux…Stéréo, Crimes of the Future / Frissons / Rage, Chromosome / La Mouche / Faux semblants.Le rapport de l’humain avec la technologie sous un aspect visionnaire…Fast Company / Scanners / Videodrome / Crash / eXistenZ.La dégénérescence du corps social sous un aspect réaliste et pessimiste…Spider / A History of Violence / Les Promesses de l’ombre /A Dangerous Method / Cosmopolis / Maps to the stars. Son cinéma, sonde les addictions et les phobies de la société occidentale et les névroses, laissant libre cours au déchaînement de pulsions refoulées. Ses deux thèmes récurrents sont la double personnalité et le massacre du corps humain. Sa vision de ce corps humain martyrisé, mutilé et dégradé peut rappeler la peinture de Francis Bacon. Ses films, caractérisés par une grande maîtrise technique et un univers à la fois malsain, ultra-violent et cérébral, ouvrent la voie à de nombreuses lectures sur le conditionnement, le mal, l’aliénation et la confusion entre réel et virtuel.

1969 : Stereo

1970 : Crimes of the Future

1975 : Frissons (Shivers ou The Parasite Murder)

1977 : Rage (Rabid)

1979 : Fast Company

1979 : Chromosome 3 (The Brood)

1981 : Scanners

1983 : Vidéodrome (Videodrome)

1983 : Dead Zone (The Dead Zone)

1986 : La Mouche (The Fly)

1988 : Faux-semblants (Dead Ringers)

1991 : Le Festin nu (Naked Lunch)

1993 : M. Butterfly

1996 : Crash

1999 : eXistenZ

2002 : Spider

2005 : A History of Violence

2007 : Les Promesses de l’ombre (Eastern Promises)

2011 : A Dangerous Method

2012 : Cosmopolis

2014 : Maps to the Stars

2022 : Les crimes du futur

2024 : The Shrouds

Ecrivain américain né le 21/09/1947 à Portland (Maine). Premier roman en 1974 et devient rapidement célèbre dans le domaine de l’horreur mais écrit également des livres relevant d’autres genres comme le fantastique, la fantasy, la science-fiction et le roman policier. Il écrit et publie plus de soixante romans, dont sept sous le nom de plume de Richard Bachman, et plus de deux cents nouvelles, dont plus de la moitié sont réunies dans dix recueils de nouvelles. Après son grave accident en 1999, il ralentit son rythme d’écriture. Ses livres se sont vendus à plus de 350 millions d’exemplaires à travers le monde et il établit de nouveaux records de ventes dans le domaine de l’édition durant les années 1980, décennie où sa popularité atteint son apogée. Longtemps dédaigné par les critiques littéraires et les universitaires car considéré comme un auteur « populaire », il acquiert plus de considération depuis les années 1990 même si une partie de ces milieux continue de rejeter ses livres. Il est régulièrement critiqué pour son style familier, son recours au gore et la longueur jugée excessive de certains de ses romans. À l’inverse, son sens de la narration, ses personnages vivants et colorés, et sa faculté à jouer avec les peurs des lecteurs sont salués. Au-delà du caractère horrifique de la plupart de ses livres, il aborde régulièrement les thèmes de l’enfance et de la condition de l’écrivain, et brosse un portrait social très réaliste et sans complaisance des États-Unis à la fin du xxe siècle et au début du siècle suivant. Il a remporté de nombreux prix littéraires. Ses ouvrages ont souvent été adaptés pour le cinéma ou la télévision parfois avec sa contribution en tant que scénariste et, une seule fois, comme réalisateur.

Avec Dead Zone Cronenberg sort du ghetto du cinéma d’horreur, et acquiert une respectabilité. Il est considéré comme un auteur à part entière par ceux qui jusque là le considéraient comme un faiseur de films tordus et cheap. Dead Zone est une adaptation d’un roman de Stephen King, pape du genre fantastique américain. Ce n’est donc pas un drame traditionnel car il repose sur un rapport surnaturel avec la réalité. Cronenberg procède à l’inverse des genres qu’il avait illustrés auparavant. Au lieu de rendre le réel étrange et inquiétant, il le dépouille et le trivialise. Si un suspense permanent découle des visions angoissantes de Johnny, l’aspect thriller est contrebalancé par la partie sentimentale, l’amour perdu du héros. Mais ce film n’est pas seulement un thriller et un drame. C’est un vaste “ouvroir de fiction”. En touchant la main de plusieurs personnes, vivantes ou mortes, Johnny voit quasiment des séquences de films de genre. Sa main est comme une télécommande qui fait naître des scènes de guerre, de films de serial killer, catastrophe, etc. C’est passionnant dans la mesure cela montre Cronenberg en train de mettre en scène sa sortie du genre fantastique/gore/horrifique, qui était devenu pour lui un carcan.

Ici, Cronenberg prend ses distances avec le pathologique gluant pour exprimer de façon plus simple et directe notre rapport à la fiction, c’est à dire sur un mode purement psychique. C’est une réussite, car Cronenberg suggère beaucoup plus qu’il ne montre, tout en conservant certains raccourcis de série B. Par exemple, lorsque la mère de Johnny est victime d’une attaque qui va l’emporter, il suffit d’un plan sur son visage animé d’un rictus assez grotesque. Idem pour le suicide d’un serial killer, montré en quelques plans élémentaires, presque des images figées. Dead Zone surpasse le cinéma hollywoodien, auquel Cronenberg commence à s’intégrer. Il s’appuie sur du déjà vu, déjà su, déjà connu par le spectateur, une sorte d’inconscient collectif des schémas de fiction, qu’on peut réactiver avec quelques signes extrêmement simples comme les ciseaux comme arme de crime, référence au Crime était presque parfait d’Hitchcock. C’est une œuvre synthétique. Par ailleurs, le film exprime de façon très directe le credo de l’auteur originel, Stephen King, et par extension de tout créateur de fiction. Celui-ci renonce à avoir une existence épanouissante pour fournir sans trêve des histoires à ses lecteurs avides. Lorsque Johnny a des visions, il explique qu’il a “l’impression de mourir à l’intérieur”. Intéressante réflexion sur la création envisagée comme vecteur d’autodestruction. L’art comme sacerdoce est un des prolongements de ce film-programme, où David Cronenberg annonce sa révolution interne, qui va faire de lui un des plus grands auteurs du cinéma nord-américain, toutes catégories confondues.

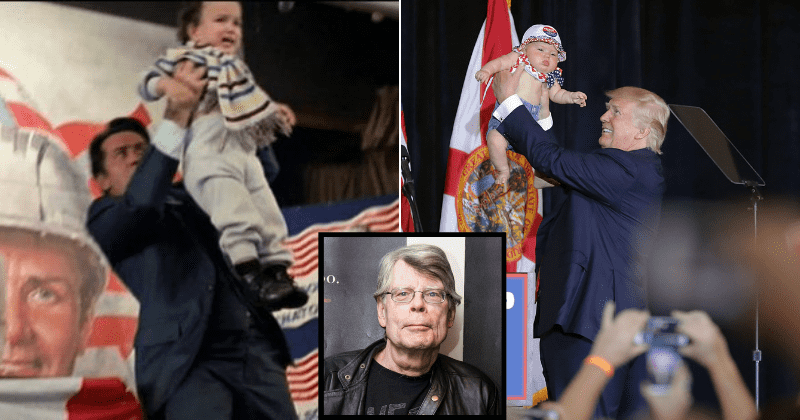

On pourrait ajouter la prémonition du film, qui montre l’ascension d’un politicien incarné par Martin Sheen, candidat au poste de président des Etats-Unis. Un candidat aux méthodes et au comportement qui annonçaient Donald Trump et un jour, bientôt ? Un autre en pire…

ZONE DE LA MORT…

Après un succès Scanners et un four Videodrome, David Cronenberg tourne sa première production entièrement américaine, sous l’égide de la Paramount. Il renonce pour la première fois à écrire lui-même le script de son film et adapte ce véritable porte-bonheur cinématographique qu’est Stephen King en choisissant un thème foncièrement américain, sa campagne présidentielle. Qu’on se rassure, de son hiver télépathique à tous les seconds couteaux familiers qu’il convoque, Dead Zone ne ressemble que trop à l’un de ses films canadiens. A l’exception notable de Howard Shore remplacé par Michael Kamen qui signe ici un score « shorien » en diable, tous les collaborateurs techniques habituels répondent présents à l’appel. D’un classicisme apparent, cette carte de visite hollywoodienne opère un mélange des genres inédit avec celui du thème fantastique de la voyance et du thriller paranoïaque typique des années 70. La présence de Christopher Walken dans le rôle principal, cet acteur qui n’aura eu de cesse d’importer la décennie 70 dans la suivante, n’est pas anodine. Cette greffe des genres s’opère au prix d’une inversion signifiante, puisque le spectateur ne suivra pas le chemin de croix d’un enquêteur démêlant un complot, mais celui menant un homme aspirant à une vie ordinaire et plutôt dépolitisé à une tentative d’assassinat du futur président des Etats-Unis. Que la parfaite identification à un tel personnage se fasse dans ce que Cronenberg décrivait lui-même comme son seul film qui fasse pleurer les grands-mères n’est pas la moindre preuve de son constamment renouvelé esprit de subversion. Dead Zone ne dévoilera cette ambition que dans son dernier tiers et joue pour y mener une carte essentiellement dramatique. Ponctué d’éclats de violence sèche et de signes d’allégeance au gore comme la fin du tueur au ciseau que démasque Johnny Smith marquera plus d’un spectateur, le film s’interdit pourtant la terreur alors familière au cinéaste. Réveillé d’un coma de 5 ans au terme duquel il a perdu fiancée et emploi, affublé d’un don qui l’attriste et prend son énergie, Johnny Smith, lui dont le nom et le prénom disent déjà qu’il devrait être le plus commun des hommes, est un être esseulé et tourmenté. Perdu dans une vie qui s’est faite sans lui, dans un pays auquel il ne comprend plus rien, il est le solitaire que deviennent tous les héros de Cronenberg, qui prend le temps, une fois, de ne rien filmer d’autre que cette solitude. D’une forme plus traditionnelle que son œuvre d’alors, ce film s’interroge justement sur les fondamentaux de son cinéma, ce qui le rattache à une tradition : le don de Johnny Smith suite à son accident est décrit par son médecin comme une nouvelle habilité humaine, « ou alors la plus ancienne », le surnaturel étant ici mis à nu, dépourvu de l’attirail technologique dont Cronenberg l’affuble d’ordinaire alors que, paradoxalement, son traitement rigoureux de la médiumnité a plus de scientificité que ses intrigues habituelles. La cellule familiale n’est pas vue dans sa dysfonctionnalité chronique mais au contraire comme un horizon qui se dérobe au personnage.

Le générique s’ouvre de façon signifiante sur l’image d’une maison désignant ainsi ce dont sera privé Johnny Smith par la suite. La brève phase introductive du film, jusqu’à l’accident décisif, n’est à franchement parler pas une grande réussite. Walken à la coupe et au style très scholar tient presque de la blague quand il annonce fanfaronnant à ses élèves que leur prochaine lecture portera sur un professeur tourmenté par des esprits, la manière dont est abordée le rendez-vous idyllique avec sa promise Sarah Backnell (Brooke Adams) peut faire douter de la capacité de Cronenberg à filmer le bonheur. L’essentiel n’est pas là, puisqu’il s’agit de voir que le ver est déjà dans la pomme…Sur un manège, Smith est pris d’une première attaque de migraine annonçant le mal qui l’accaparera jusqu’à la fin de ses jours. Ce qui nous est désigné en creux par ce rencard du vendredi n’est de plus pas tout à fait un vrai couple. Ne pouvant s’embrasser dans les couloirs du collège où il enseigne, seuls dans une fête foraine vide, les deux tourtereaux n’ont pas de public, l’union n’a rien d’officialisée. Elle n’est pas non plus scellée sur un plan intime, l’union sexuelle n’étant pas consommée. C’est elle que la fiancée appelle de ses vœux, quand elle invite son compagnon à passer la nuit chez elle sur le pas de la porte au moment de se quitter. Son refus le mènera à l’accident décisif. Smith n’est pas prêt à entrer dans la maison et la perd à jamais pour cette timidité. En refusant de franchir le seuil de son foyer, il se condamne à être l’une de ces âmes en peine qui hantent le monde ne pouvant l’habiter.

Quel prix y a-t-il à la clairvoyance ? La vue vers l’horizon d’un pays (une guerre atomique) et vers ses fondations (le passé de migrant du docteur) est-elle la cause ou la conséquence d’une citoyenneté de seconde (dead) zone ? Plus Smith voit, moins il vit. Son don le condamne à la blafardise, une présence toujours plus fantomatique au monde. Réalisant coup sur coup ses deux films les plus sentimentaux (celui-ci et La Mouche), Cronenberg en fait aussi un diptyque sur le rapport entre citoyenneté et formes de vie avec Johnny Smith, celui qui n’a pas de chez soi, n’a qu’un rapport en esprit à une vie politique dont il se sent exclu, Seth Brundle, celui qui au contraire ne peut sortir de chez lui, est celui qui a trop de présence, trop de biologique, dont le rêve d’être le « premier insecte politique » sonne comme une monstruosité. Le tragique de Dead Zone tient, lui, dans le fait que l’accession à une vérité supérieure s’y fait à un prix que personne ne voudrait payer. Smith a les traits d’un ange envoyé en secours à ses concitoyens mais c’est aussi un damné. Comme si l’on pouvait être maudit d’une forme d’innocence. Cette aliénation tient dans le fait qu’à la droiture d’une vue juste s’oppose l’injustice inhérente au pouvoir. Il est déjà délicat de dénoncer à un policier son collègue comme étant le responsable de crimes en série, mais vers qui se tourner quand ce que l’on sait de la destinée néfaste d’un politicien ne peut trouver d’oreilles dignes de confiance puisque infaillibles à la corruption ? Même un grand bourgeois qui le déteste le soir en privé et formule un vœu de mort bien senti, serre la main « au cas où » le matin au candidat à la présidence.

Dans le rôle du candidat, Martin Sheen s’en donne à cœur joie en politicard démagogue, véreux et va-t-en-guerre. La plus basse espèce d’animal politique que puisse produire l’aile conservatrice menace ici, encore plus qu’une démocratie saine, le genre humain en son entier par le pouvoir nucléaire qu’elle pourrait avoir entre les mains en temps de Guerre Froide. A sa première rencontre, il avait « échappé » aux prémonitions de Smith en lui serrant la main avec un pin’s de campagne s’interposant entre les deux paumes, symbole d’une persona politique cachant la pourriture de sa personne, mais Smith acquiert entre cette première rencontre et la seconde un savoir décisif car il a sauvé par ses visions un enfant de la noyade, changer le cours des choses lui est donc possible. « Si un homme était renvoyé fort de son savoir dans le passé de l’Allemagne pré-hitlérienne, devrait-il tuer le dictateur ? » demande-t-il au médecin qui est son seul interlocuteur. De ce point de vue, sa croisade finale à la Lee Harvey Oswald devient la plus légitime qui soit. Son geste ne laisse pourtant pas, malgré une pirouette finale (pas d’assassinat mais un scandale) dans la tranquillité morale. D’abord parce qu’il se paye au prix de la mort et donc de la mise au banc en tant que fou dangereux d’un héros hors société, antisocial. De fait, nous ne sommes pas des anges et ce savoir transcendant qui légitimerait toute action est ce qui, tragiquement, fait défaut à toute société humaine.

Mais il y a à ce trouble une raison plus secrète…Smith meurt face à l’aimée, militante du parti incriminé, dans des retrouvailles paradoxales. La boucle est ainsi bouclée. Or, au jeu du « et si… » on peut toujours remonter. Et si Johnny Smith avait franchi le pas de la porte en premier lieu ? Et s’il avait été le père et époux qui dans le cours des choses a pris sa place ? Si l’idylle familiale avait été vécue en lieu et place du don solitaire de la voyance ? Le pire n’aurait-il pas ainsi été certain si Smith avait pris acte de son rang dans la « civilisation bourgeoise » ? C’est encore une forme de solitude ontologique qui est désignée comme la condition d’une existence de citoyen, qui est plus que la simple appartenance à un groupe de gouvernés. Il y a ici beaucoup de défiance pour ce qui devait a priori être un film conciliateur. Et si Dead Zone avait été le succès qu’il n’a pas été ? Gageons que la carrière américaine de Cronenberg aurait elle aussi, pour le meilleur ou pour le pire, pris un tour qu’elle n’a pas adopté. En cela, le film occupe dans son œuvre une place analogue à celle du magnifique Starman dans celle de John Carpenter. Deux marques malheureuses d’allégeance à la conciliation par deux cinéastes qui n’ont au fond rien de conciliateurs. Film de solitude, Dead Zone renvoie Cronenberg à l’affirmation d’une singularité dans la radicalité qui marque son œuvre entière. Halte mélancolique pour dire qu’il aurait peut-être été possible d’être au chaud dans la maison, mais qu’il faut retourner à l’hiver de la voyance.

A ceux qui voudront de lui que Cronenberg revienne au seuil de la maisonnée rassurante, il répondra comme le poète que Smith lit à ses élèves...Never more…