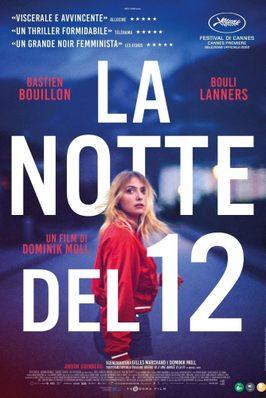

La grande claque de Cannes 2022, La nuit du 12 réalisé par Dominik Moll est un grand polar, une des belles surprises de l’été 2022 et un vertigineux labyrinthe…Après l’impeccable Seules les bêtes, un des duos créatifs les plus acérés de l’Hexagone (Dominik Moll et Gilles Marchand) nous propose une traque étincelante et ténébreuse, dans la foulée d’un féminicide aux airs d’énigme insoluble, avec le super duo d’acteurs de Bastien Bouillon-Bouli Lanners.

Le polar qui brûle tout sur son passage par Simon Riaux

Depuis Harry, un ami qui vous veut du bien, Dominik Moll s’est taillé une place à part dans le paysage cinématographique français. Celle d’un pourvoyeur de thrillers denses, aux thématiques variées, capable d’excaver de notre humanité des passions troubles. Après un premier succès au Festival de Cannes 2000, le metteur en scène a exploré une veine plus surréaliste, voire hallucinée, pas moins intéressante, mais progressivement dévitalisée, théorique, qui culmina avec son adaptation du texte fondateur de la littérature gothique, Le Moine. C’est à la faveur de Seules les Bêtes, que nous retrouvions le cinéaste en pleine forme, aux commandes d’une mosaïque d’investigations et de manipulations au cœur d’un décor austère et mystérieux. Son goût du labyrinthe et de l’errance mentale y retrouvait son éclat, lequel explose à l’écran dès les premières minutes de La nuit du 12. Nous découvrons un homme à vélo, s’entraînant en silence le long d’une boucle immuable, avant qu’un carton ne nous mette en garde par l’enquête qui s’annonce demeurera irrésolue. Puis vient cette déambulation innocente, celle d’une jeune femme rentrant chez elle après un long apéro, le pas léger, le sourire aux lèvres.

Une poignée de plans faussement anodins plus tard, nous scruterons ses yeux écarquillés alors qu’un homme l’asperge d’essence, l’embrase. Et son corps de s’éloigner de la caméra, au ralenti, pour se soustraire à notre regard en s’effondrant par saccades. Une boucle infernale, une fatalité sans issue et un surgissement de violence implacable. La nuit du 12 peut s’abattre sur nous. Dominik Moll n’aura cessé de collaborer avec son co-scénariste Gilles Marchand. C’est d’abord la singularité de l’écriture qui frappe dans leur nouveau film. On accuse souvent le cinéma hexagonal de verser dans la théâtralité, d’être verbeux, autant de griefs qui traduisent plus un manque d’incarnation de l’écriture, une incapacité à traduire le récit en actes de cinéma, qu’une incompatibilité entre les planches et la caméra. Et c’est bien à une mutation des deux arts que se livrent scénariste et metteur en scène. D’abord via des dialogues extrêmement écrits, qui n’hésitent pas à verser dans le littéraire voire le poétique, tout en veillant à ce que leurs interprètes y injectent une densité, une chair, qui les prémunissent de toute artificialité. Ainsi, quand Bastien Bouillon et Bouli Lanners s’écharpent comme deux flics ivres de bons mots, c’est d’abord la tessiture de deux âmes cabossées qui nous étreint. Puis vient une réflexion souvent passionnante sur la notion même de théâtre. Et quel meilleur décor qu’une enquête, avec ses visites du lieu du crime, ses analyses de scènes potentiellement louches puis ses interrogatoires, pour revisiter toute la panoplie des corps de comédiens en scène ? Le dispositif pourrait être vain ou inutilement intellectualisant, il souligne au contraire combien l’investigation qui se joue part sur des bases viciées, combien tout ce petit monde s’échine à résoudre une énigme vérolée, combien le féminicide qui les occupe est voué à demeurer un angle mort pour leur conscience professionnelle. La nuit du 12 est-il pour autant un pensum plus ou moins vaporeux ? Non, parce que derrière la caméra, Moll travaille son atmosphère avec un soin maniaque.

Situé dans une bourgade écartelée entre une station de ski pourvoyeuse d’emplois, et broyeuse de saisonniers d’un côté, et la petite bourgeoisie exfiltrée de la fourmilière grenobloise de l’autre, le récit tire parti de la géographie. Moll a toujours pris soin d’ancrer ses histoires dans un décor, du Cantal de Harry à la causse de Seules les Bêtes. Il trouve là un emplacement rêvé, entre les espaces du western et la bizarrerie du Pique-nique à Hanging Rock. Qu’il sublime les élans rocheux d’un relief hostile, souligne ses lignes de fractures ou laisse l’étrangeté d’une communauté montagnarde presque insulaire gagner notre esprit, le réalisateur transforme les lieux en une boîte de pétri mentale et stylistique. Ce qui n’est pas sans évoquer Twin Peaks et le génie avec lequel David Lynch prenait une communauté terriblement banale, pour observer son progressif déraillement, jusque dans les affres de la démence. Mais cette fantaisie qui bout n’écrase jamais le versant plus concret du film, lequel s’avère si éminemment accompli qu’il n’aurait pas à rougir de la comparaison avec un certain Memories of Murder...

Débordant d’une lumière minérale qui découpe les faciès au scalpel, capturés par le découpage faussement tranquille de la caméra de Moll, l’ensemble réussit un tour de force de cinéma peu commun : nous donner un sentiment de réalité étouffant, tout en travaillant la matière de son intrigue avec style. Véritable, mais jamais naturaliste, La nuit du 12 embrasse l’absurdité cruelle, l’ironie décapante d’une quête qui épluche la banalité du mal à coups de trouvailles monstrueuses. Un rappeur en goguette explique qu’on peut souhaiter carboniser son ex sans lui vouloir de mal. Un butor assoiffé de dérouillées sexistes jubile de voir les poulets perdre des plumes à son contact. Une amie observe, terrifiée, la communauté juger l’air de rien la sexualité de feu sa meilleure amie. Marchand et Moll orchestrent une comédie humaine qui ne nous épargne rien de nos aberrations contemporaines. On rit. Souvent. Du bon mot d’un suspect, de la bêtise d’un prévenu, ou de l’impasse injuste dans laquelle s’enferre l’institution policière. Admirablement amené, tout en rupture de ton, le rire est ici d’autant plus douloureux qu’à la manière d’une pointe de cristal, il a pour qualité première son tranchant, et les immondices par trop humaines qu’il dévoile. Ce terrain de jeu, pour fréquemment terrifiant qu’il soit, permet à l’intégralité du casting d’exister avec une électricité peu commune. On songe bien sûr au couple Bouillon-Lanners, dont l’énergie comique se mue en une spirale tragique. Mais aussi au magnétique Pierre Lotin, auquel un sourire suffit pour faire basculer le métrage dans l’horreur. Quant à Anouk Grinberg et Lula Cotton-Frappier, elles portent à travers cette ronde sinistre une dignité contrariée, qui préserve le tout de verser dans la complaisance, ou la fascination pour le mal qui englue les personnages. Et La nuit du 12 de fondre sur nous à la manière d’un piège parfait. Grande leçon de grammaire filmique, dans laquelle chaque réplique se fait ponctuation, tous les plans forment un ensemble de phrases au sens limpide, mais parfois insoutenable. Enquête profonde dont personne n’espérera sortir indemne. Joyau de style et leçon d’interprétation. Un grand polar, qui s’imprime sur notre rétine pour ne plus la quitter, et contaminer notre mémoire.

L’incarnation du mâle par Etienne Sorin

Seul dans la nuit, Yohan pédale sur la piste d’un vélodrome. Il enchaîne les tours. Première image de La Nuit du 12. Une métaphore parfaite. Une boucle infernale et sans fin. Comme l’enquête sur l’assassinat de Clara, jeune fille aspergée d’essence et brûlée vive par un homme encagoulé alors qu’elle rentrait chez elle, à Saint-Jean-de-Maurienne. Elle hante ce flic de la police judiciaire de Grenoble.

Dominik Moll et son coscénariste, Gilles Marchand, ont retenu une histoire parmi d’autres dans le livre de Pauline Guéna. Une année à la PJ (Éditions Denoël), récit de douze mois en immersion dans les services de la police versaillaise. La Nuit du 12 décrit avec réalisme et minutie la vie d’un groupe uni par les heures supplémentaires, les PV à taper, les déboires conjugaux et les crimes sordides. Il rappelle les romans d’Hugues Pagan, ancien flic et meilleur auteur de polars français en activité. La distribution y est pour quelque chose. Bastien Bouillon est parfait en chef de groupe juvénile et rigoureux, mélancolique et taiseux. Bouli Lanners est tout le contraire et aussi bon. Son Marceau est un flic généreux et émotif, capable de réciter Colloque sentimental de Verlaine…Dans le vieux parc solitaire et glacé / Deux spectres ont évoqué le passé et de moins en moins capable de garder son sang-froid. Il faudrait pouvoir citer leurs partenaires. Flics ou suspects, le temps d’une scène ou plus, ils sont tous terriblement justes et vrais. Plus que les problèmes d’imprimante, la mort de Clara empêche de dormir Yohan et ses hommes. Les ex de la victime composent la liste des principaux suspects. Un gars du bowling où Clara travaillait, en couple et inquiet de voir son écart étalé sur la place publique. Un beau gosse du club d’escalade. Un mec jaloux de la cité qui se prend pour un rappeur hardcore et balance sur YouTube qu’il va la cramer. Un marginal dans sa cabane, peut être mythomane, certainement pas romantique. Une grande gueule qui cogne ses copines, rencontrée sur Facebook. Cinquante nuances de misogynie, de la plus claire à la plus foncée. Chaque interrogatoire prive un peu plus d’air le spectateur. Noue le ventre. Déchire le cœur. Ce n’est rien à côté de la confrontation entre Yohan et Stéphanie, la meilleure amie de Clara. Les questions du flic finissent par la faire craquer…Qu’est-ce que ça change ? On dirait que je parle d’une pute. Elle s’est fait tuer parce que c’était une fille. Voilà, c’est tout. Les mots «féminicide» ou «masculinité toxique» ne sont jamais prononcés. Les flics ne parlent pas comme des sociologues ni des psychologues. Dans ce monde, ce sont les hommes qui luttent contre la violence d’autres hommes. Et ce sont les femmes qui ouvrent les yeux à Yohan. De beaux personnages féminins servis par de magnifiques interprètes. Stéphanie (Pauline Serieys). Nadia (Mouna Soualem), la jeune recrue, le temps d’une planque en «sous-marin» sur les lieux du crime. Et la juge d’instruction, jouée superbement par Anouk Grinberg. C’est dans son bureau que Yohan fend l’armure…Ce qui m’a rendu dingue, c’est que tous les types qu’on a entendus auraient pu le faire. C’est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. Ce quelque chose qui cloche, La Nuit du 12 le met en scène de façon implacable. Sans forcer la noirceur du trait. Il aurait pu s’intituler Élégie pour Clara. Peu importe son titre, Dominik Moll signe le film français le plus fort de l’année.

Il est très étrange que ce soient les hommes qui tuent mais aussi qui enquêtent…

par Laura Pertuy

Aussi discret que virtuose, Dominik Moll suit dans son nouveau thriller le cheminement d’un enquêteur hanté par le meurtre sordide d’une jeune femme. Par son suspens ténu et une atmosphère baignée dans le silence de la montagne, « La Nuit du 12 », présenté cette année à Cannes Première, permet aussi au cinéaste de poursuivre une réflexion passionnante sur la masculinité en souffrance. Il décortique pour nous la construction de ce film majeur. Ce film a reçu le César 2022 du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Dominik Moll et du meilleur scénario adapté.

La Nuit du 12 s’appuie sur le livre Une année à la PJ de Pauline Guéna, paru en 2020. Qu’êtes-vous allé puiser dans ce récit ? Le livre de Pauline Guéna qui a passé un an à la PJ de Versailles fait 500 pages. Avec Gilles Marchand, mon co-scénariste et ami, nous avons écrit le scénario de La Nuit du 12 à partir de deux chapitres, soit une quarantaine de pages, tout en nous nourrissant de détails issus d’autres passages. Ce qui a été déclencheur pour moi, c’est la quatrième de couverture…Il est des crimes qui vous habitent, des crimes qui font plus mal que les autres et vous ne savez pas toujours pourquoi. J’avais envie de raconter l’histoire d’un enquêteur obsédé par un meurtre. Oui, ce qui m’a plu et qui n’était pas évident à faire passer dans un premier temps, c’était le fait qu’on ne trouve pas le coupable, comme c’est le cas dans la vraie enquête. Généralement, au cinéma, on finit par savoir qui a fait le coup, or ici on reste dans le flou quant à l’auteur ou l’auteure du crime. L’inconnu de la Poste de Florence Aubenas, paru pendant l’écriture du scénario, suit l’affaire Gérald Thomassin, ancien acteur un temps soupçonné de meurtre et porté disparu depuis 2019. Le livre raconte l’enquête sans amener de résolution, ce qui, selon Aubenas, permet de regarder ailleurs, de voir comment se fabrique une enquête mais de laisser les questions ouvertes. C’est surtout ça que nous avions envie de travailler avec Gilles Marchand.

Plusieurs des personnages du film font affleurer une masculinité en souffrance, une incapacité à se positionner par rapport au féminin. Pourquoi vous êtes-vous attaché à cette question ? Gilles Marchand appelle ça « l’inquiétude masculine », en référence à sa propre position. Sans se dire qu’on allait pousser une position féministe, il y a eu cet élan qui nous a permis de nous poser des questions. Gilles a senti très tôt que le film allait parler des rapports entre hommes et femmes, ce qui n’était pas si présent dans le livre de Pauline, même si, évidemment, c’est une femme et qu’elle observe un milieu quasi exclusivement masculin. Pour autant, nous ne voulions pas faire un film théorique, l’histoire devait toujours être incarnée de manière convaincante par les personnages. La question de cette dynamique complexe passe par la juge qui relance l’enquête, par la jeune enquêtrice qui questionne un monde très masculin avec ce constat qu’il est très étrange que ce soient les hommes qui tuent mais aussi les hommes qui enquêtent…J’ai passé une semaine en immersion à la PJ de Grenoble et il n’y avait quasiment que des hommes. J’ai bien rencontré une enquêtrice, aux stups, qui m’a dit qu’un jour il faudra quand même qu’on parle de cette combinaison de passion et de malaise dont est pétri son métier. On sent que ces problématiques affectent les hommes, mais qu’ils le masquent avec des blagues un peu lourdingues, comme une échappatoire. Sans généraliser, j’ai l’impression que les femmes ont plus de facilité à échanger entre elles, à se dire des choses.

Vous adoptez souvent dans vos films des lieux de tournage isolés, de grandes étendues peu peuplées. Qu’allez-vous chercher dans ces décors ? J’aime beaucoup ce qui est un peu montagneux, ce caractère à la fois très beau et oppressant, j’y trouve quelque chose de très cinématographique. À Saint-Jean-de-Maurienne, lieu de tournage du film, peu importe l’endroit vers lequel on tourne la caméra, la montagne est toujours là, c’est une présence assez forte. Il s’agit d’une vallée relativement industrialisée et polluée d’ailleurs, ce qui produit un mélange qui me plaît. Ensuite, il y a toujours les aléas de la météo qu’on ne maîtrise pas. Nous avons tourné au mois d’octobre et il a fait beau tout du long, cet environnement plutôt lumineux et ensoleillé a contrebalancé avec l’aspect sordide du meurtre. Et puis, de façon générale, l’isolement géographique permet de mieux se concentrer sur les personnages.

Justement, Yohan, le personnage principal, évolue dans une solitude prégnante. Il est taiseux, ordonné et s’adonne seul à une pratique sportive circulaire, le cyclisme sur piste. C’est le genre de personnages un peu casse-gueule ! Autant le personnage de Bouli Lanners est très extraverti, parle tout le temps, s’énerve, est pétri de passions et de colères, autant celui de Bastien Bouillonest une espèce de bloc. Avec Gilles Marchand, on y a un peu vu Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Je crois que je l’ai même dit à Bastien et puis ai regretté mon geste car je ne voulais pas qu’il joue comme Alain Delon ! Cela dit, tout bloc qu’est son personnage, Bastien parvient à jouer sur les vibrations dans son visage, à laisser transparaître des choses malgré tout. Il faut dire que je ne donne pas énormément de « backstory » aux comédiens. Dans le scénario, il y avait deux scènes où on en apprenait plus sur le passé de Yohan mais on s’est rendu compte que ça psychologisait trop les choses et que moins on en savait, plus on pouvait projeter de choses sur lui.

Le film adopte un regard précis sur la PJ, tente d’en dresser un portrait juste. Quelles sont les dynamiques qui vous intéressaient dans cette cellule ? La semaine d’immersion que j’ai effectué à la PJ de Grenoble m’a été indispensable pour ne pas être constamment en train de me poser des questions, de me demander si ça se passait vraiment comme ça. J’ai d’ailleurs repris des éléments de décoration vus dans la réalité…les portes de couleur orange, la disposition des bureaux en enfilade…J’avais un peu envie que les gens que j’avais rencontrés s’y retrouvent, comme ils m’avaient accueilli de manière très sympathique. Cela dit, il n’était pas question de sacrifier à la fiction, car un interrogatoire en situation réelle n’est absolument pas cinématographique !

Qu’est-ce qui vous plaît dans le genre du thriller ? On imagine le plaisir de chercher des pistes, des recoupements, et un parallèle avec la recherche artistique, le caractère irrésolu des choses. Travailler le film de genre permet d’avoir une base que le spectateur connaît, dans laquelle il peut se sentir en confiance et sur laquelle ajouter des sous-couches ou des surcouches, comme ces questionnements sur les rapports entre hommes et femmes. Cette approche permet de travailler sur un suspens et des tensions très plaisantes à explorer. Je n’aime pas tout ce que fait Fincher mais j’adore Zodiac, qui est également une enquête quasi irrésolue d’ailleurs. On s’attache tellement aux personnages…Cela dit, en tant que spectateur, je suis friand de tous les genres ! Récemment, dans mes vrais coups de cœur, il y a eu Onoda, 10 000 nuits dans la jungle…d’Arthur Harari, dont la BO est signée Olivier Marguerit, compositeur sollicité par Dominik Moll pour La Nuit du 12, ndlr ». Dans un genre très différent, Rien à foutre d’Emmanuel Marre et Julie Lecoustre. Ça ne ressemble pas du tout à ce que je fais mais j’ai trouvé que c’était une vraie proposition, un film superbe, porté par Adèle Exarchopoulos, excellente.

Existe-t-il, comme Yohan, des choses qui vous hantent, qui vous taraudent ? Vu l’état actuel du monde, plein de choses me taraudent, que ce soit en termes écologiques, sociaux…Mais je crois que ce qui me fait vraiment flipper, c’est Trump et tous ces gens pour lesquels la raison n’est pas une valeur. Je suis d’une génération qui a plutôt grandi dans l’idée que tout allait toujours vers le mieux, or je me rends compte que nous vivons une régression très forte. J’aimerais bien trouver une façon d’en parler dans un film, mais je ne sais pas encore comment parce que je ne veux pas tomber dans une dénonciation lourde. Il faudrait faire une vraie comédie, quelque chose d’assez caustique sur ce sujet.

Il y a un peu plus de vingt ans, il recevait le César du meilleur réalisateur pour son deuxième long métrage que personne n’a oublié, Harry, un ami qui vous veut du bien avec deux millions d’entrées en France et un succès dans le monde entier. Dans ce thriller existentiel hautement dérangeant, Sergi López faisait violemment le ménage dans la vie de Laurent Lucas pour le libérer d’une existence banale. En 2005, Dominik Moll persistait avec Lemming où, à nouveau, il confrontait le quotidien usé d’un couple à l’étrange, et à l’angoisse qui ronge. Alfred Hitchcock et David Lynch planaient sur ces univers où se mêlaient le surnaturel et l’humour acide. Dérapage non contrôlé, tentation du mal, le cinéaste adaptait ensuite le célèbre roman gothique de Matthew G. Lewis, Le Moine, avec un prédicateur du XVIIe siècle irrésistiblement attiré par le péché. Et même sa franche et piquante comédie, Des nouvelles de la planète Mars (2016), racontait comment la vie normale d’un ingénieur tournait au chaos à cause de l’irruption d’un élément perturbateur. Il y a trois ans, le réalisateur à l’allure de grand héron chaleureux revenait au crime avec Seules les bêtes, un polar captivant et mélancolique. Aujourd’hui, c’est le cadavre d’une blonde qui est au cœur de La Nuit du 12, peut-être son meilleur film à ce jour, adapté de 18.3. Une année à la PJ, de Pauline Guéna (éd. Denoël) : comment un féminicide dont on sait dès le début du film qu’il ne sera pas résolu obsède toute une brigade de police et, surtout, son jeune capitaine. Forte d’un féminisme vibrant et d’une humanité singulière, cette chronique policière a fait sensation lors de sa projection au dernier Festival de Cannes. Arrivé sur la Croisette quelques jours auparavant, que fit Dominik Moll, aussi passionné de nature et d’oiseaux à 60 ans qu’enfant en Allemagne ? Il partit randonner trois jours dans le Parc national du Mercantour…Les coqs de bruyère et les bouquetins, on ne peut pas faire plus loin de la faune cannoise ! affirme le cinéaste qui a l’art de regarder les humains comme de drôles de bêtes…

Vous avez donc décidé de faire un film féministe ? Nous nous sommes méfiés de l’écueil du réalisateur de 60 ans qui essaye de s’accrocher au train #MeToo. Je ne veux pas qualifier mon film de féministe, mais si les féministes le font, j’en serai ravi. Le féminisme est un combat féminin et il faut l’accompagner sans le confisquer. La Nuit du 12 n’est pas un film à thèse, mais l’œuvre de deux hommes à l’écoute, qui s’interrogent sur la masculinité. À l’image du héros, Yohan confronté à la parole des personnages féminins, il va faire du chemin…

Yohan est un personnage plutôt opaque, à la différence de son collègue Marceau, magnifiquement incarné par Bouli Lanners. Marceau est un homme qui parle. Il se livre, y compris sur ses problèmes conjugaux, ce qui n’est pas typiquement masculin ! Et la violence faite aux femmes le met hors de lui. Yohan, lui, s’est construit des garde-fous, mais il pourrait exploser et qu’il évacue ses tensions grâce au vélo.

Vous avez délocalisé cette enquête à Saint-Jean-de-Maurienne et Grenoble. Après Harry un ami qui vous veut du bien ou Seules les bêtes, pourquoi toujours des décors isolés dans la montagne ? J’aime la montagne, personnellement et cinématographiquement. Dans Seules les bêtes, le plateau du causse Méjean participait de la solitude affective des personnages. Cette fois, l’idée était d’envisager les montagnes comme un prolongement du vélodrome sur lequel roule Yohan : un paysage qui encercle, enferme. Dans mes décors, je crois être surtout influencé par Hergé, ses lignes claires, très graphiques, comme chez Hitchcock d’ailleurs, qui s’impriment dans la mémoire. Lors de mes repérages à Saint-Jean-de-Maurienne, j’ai cherché des maisons bien dessinées, et des lignes qui tranchent. J’aime les routes et les habitacles de voiture pour les mêmes raisons. Mon seul regret est la disparition des trains avec compartiments qui étaient des petits mondes fermés en mouvement.

De quand date votre rencontre avec Gilles Marchand, votre partenaire de toujours ? De l’Idhec. La dernière partie du concours d’entrée était un stage d’une semaine en autarcie dans un centre de vacances. Nous avions un certain nombre d’épreuves, et avec Gilles, nous étions les seuls à aller nous coucher à 23 heures. Les autres carburaient au whisky et bossaient comme des dingues, et nous, on dormait ! Ensuite, pendant les trois années de l’Idhec, nous avons travaillé ensemble sur nos projets respectifs et la collaboration s’est prolongée chez Sérénade Productions où nous étions quatre ou cinq à travailler à différents postes sur les films des uns et des autres. Nous voulions tous faire de la mise en scène mais c’était une manière de s’entraider et, surtout, de travailler ! Car, à part un Quentin Dupieux ou un François Ozon, qui tournent un ou deux films par an, un réalisateur exerce très peu son métier, huit semaines de boulot, une fois tous les quatre ans ! Il y a peu de métiers où l’on pratique aussi peu.

D’où vient votre entente avec Gilles Marchand ? Nos univers et nos goûts se rejoignent…Hergé, Hitchcock, Lynch… Nous avons du respect l’un pour l’autre et une grande écoute mutuelle dans le travail : on ne se cramponne pas à une idée si l’autre n’est pas convaincu. L’histoire pousse de manière organique, anarchique, nous nous lançons dans certaines séquences dialoguées, puis la structure naît…

Vos parents étaient-ils cinéphiles ? Je n’en étais pas conscient à l’époque, mais il faut que je rende justice à mon père car il s’amusait à faire des petits films super-8 avec nous, pas seulement des films de vacances, mais de petites mises en scène dans le style de L’Arroseur arrosé des frères Lumière, et aussi de petites pièces radiophoniques sur magnétophone avec des bruitages de tempête dans la baignoire ! Il y avait chez lui un désir de création qu’il m’a peut-être transmis. Il nous faisait aussi de temps en temps des projections super-8 de petits films de Charlie Chaplin ou Buster Keaton. Mais mes parents sont surtout mélomanes. Mon père mettait souvent des disques, comme L’Opéra de quat’ sous, de Bertolt Brecht et Kurt Weill, qui m’a vraiment marqué avec ce mélange de gangsters, de romance et aussi d’ironie.

Quand commencez-vous à aller au cinéma ? Vers 13 ans, de manière sporadique. Il faut dire que l’offre à Baden-Baden n’était pas délirante. J’ai quand même vu Les Fraises sauvages, de Bergman, au ciné-club de la ville, en longeant la forêt, ensuite, pour rentrer chez moi, je repensais au cauchemar du début avec l’homme sans visage et j’étais terrorisé ! L’autre souvenir très fort reste Les Oiseaux, de Hitchcock.

Quand avez-vous été tenté par le cinéma ? Après le bac, je suis un an d’études à l’université de Heidelberg avec un peu de littérature française, anglaise, un peu d’histoire de l’art comme tous les étudiants qui se cherchent. Mais le cinéma m’intriguait déjà et dans chaque département, anglais et français, il y avait un ciné-club où l’on visionnait un film pour le décortiquer le lendemain en analysant des séquences. Je commençais à comprendre la fabrication. Cette année-là sortait Shining, de Kubrick : j’avais préparé un cahier avec l’ambition de dessiner chaque plan pendant le film, de refaire le story-board en direct. Évidemment, au bout de trois plans, je n’arrivais plus à suivre !

Vous lisiez des revues spécialisées ? Je m’étais abonné aux Cahiers du cinéma, mais je ne pigeais rien à leurs analyses ! Les seuls articles que je comprenais étaient ceux d’Olivier Assayas car il écrivait sur les effets spéciaux. J’ai été sauvé en achetant le livre des entretiens Hitchcock-Truffaut. Une révélation ! en fait, fabriquer un film était un processus très concret. Je décide, alors, d’en réaliser un avec ma caméra super-8 et j’écris une histoire de meurtre parfait au XIXe siècle, persuadé que je vais la tourner en une demi-journée avec des potes. Évidemment, cela me prend beaucoup plus de temps, mais je réussis à filmer quelques plans que je monte à la colle. Devant un de mes raccords un type qui retourne un cadavre avec le pied en plan large puis serré, je réalise que ça marche ! J’avais l’impression d’avoir inventé la poudre.

Donc, le meurtre, dès le début ? Sans doute à cause d’une notion de culpabilité ancrée en moi. Mes parents étaient catholiques, certes de gauche, mais pratiquants. Je ne savais jamais quoi dire en confession. Filmer le crime est peut-être, aussi, un exutoire : dans ma jeunesse, je ne me suis jamais rebellé. Je n’allais pas aux boums, j’étais coincé avec les filles. Je préférais les grenouilles et les tritons. J’étais le petit saint-nitouche. Je me rends compte que, dans mes films, il s’agit souvent de sortir, plus ou moins violemment, de la frustration.

Vos parents soutenaient-ils votre désir de cinéma ? Ils se demandaient si l’on pouvait gagner sa vie avec ce métier. Mon père était inquiet car je portais des lunettes, avait-on le droit d’en porter derrière une caméra ? Pourtant, ils m’aident quand je décide de me rendre à Paris pour bouffer de la pellicule à la Cinémathèque. Des films noirs avec mon idole Humphrey Bogart, et je découvre aussi le cinéma américain des années 70 à l’Action Lafayette. Je suis à l’université Paris-8 en cinéma, mais aussi en arts plastiques, car la BD me tente. Un jour, je me pointe dans les bureaux de Métal hurlant avec deux planches de dessins sous le bras et le verdict tombe…Mon pauvre ami, ça fait des années que personne ne dessine plus comme ça ! À 20 ans, je bénéficie d’un échange universitaire et je me retrouve dans le petit département de cinéma du City College of New York, où l’un de mes profs était le chef monteur de L’Exorciste ! J’y ai réalisé mes premiers courts métrages dont une adaptation d’une nouvelle de Bukowski…L’histoire d’un alcoolique persuadé que sa couverture cherche à l’étrangler pendant la nuit. En rentrant en France, je réussis le concours de l’Idhec. J’avais aussi présenté celui de l’école de cinéma de Munich, sans succès. Donc je ne suis pas devenu un réalisateur allemand !

Sept ans après Intimité, votre premier long, assez confidentiel, Harry, un ami qui vous veut du bien est un triomphe. Et cela me monte un peu à la tête. Pendant deux ans, au lieu de me remettre immédiatement à bosser, je me laisse emporter par le tourbillon des prix et des sorties mondiales. Miramax sort le film aux États-Unis et les Américains m’envoient des scénarios de leurs fonds de tiroirs. Rien d’intéressant, mais, bon élève, je lis tout. En fait, j’étais tétanisé, soucieux de reproduire ou même de dépasser le succès de Harry au lieu d’être simplement dans le plaisir de me lancer dans un nouveau projet. Je ne regrette aucun de mes films mais j’aurais dû mieux savoir rebondir et tourner plus. Par exemple, juste après Harry, le producteur Saïd Ben Saïd m’avait contacté pour réaliser un remake de Sœurs de sang, de Brian De Palma, et je suis sûr que cela m’aurait amusé…

Ensuite il y a eu Lemming, Le Moine et Des nouvelles de la planète Mars, mais c’est Seules les bêtes, il y a trois ans, qui a été considéré comme votre grand retour. J’aurais dû plus me lâcher sur l’aspect gothique du Moine. Des nouvelles de la planète Mars est très proche de moi, même si la critique ne l’a pas perçu. Mais j’avoue que mon passage à la série en 2019 avec Eden, pour Arte, m’a libéré de mon obsession de l’objet parfait. Le rythme de tournage, l’urgence m’ont détendu. De plus, j’y ai rencontré Patrick Ghiringhelli, le chef opérateur avec lequel je travaille depuis dans un rapport d’évidence et de simplicité. C’est à partir d’Eden que j’ai repris du plaisir à tourner, sans me soucier de la réception de l’objet fini.

Votre cinéma s’attache beaucoup à la narration. Avec Gilles, nous aimons la construction narrative et tenons à faire exister les personnages dans toute leur complexité. J’ai beaucoup de mal avec le cinéma qui condamne, comme celui de Ruben Östlund, le réalisateur de The Square, qui vient d’obtenir la Palme d’or à Cannes pour Sans filtre. Tous les protagonistes de Seules les bêtes ont leurs raisons. Certains suspects dans La Nuit du 12 peuvent faire naître l’empathie. Le cinéma est le médium idéal pour raconter deux choses à la fois, le mental et le réel, la surface et ce qui se terre dans la tête des gens.