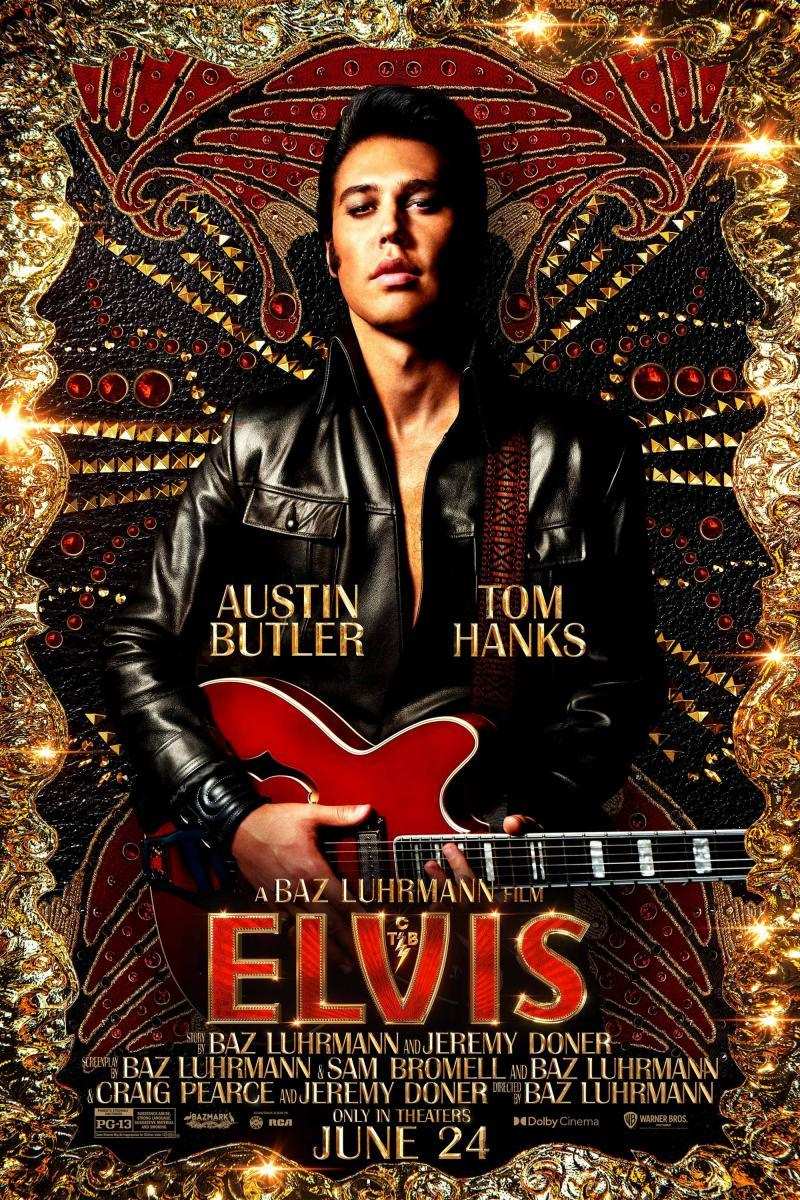

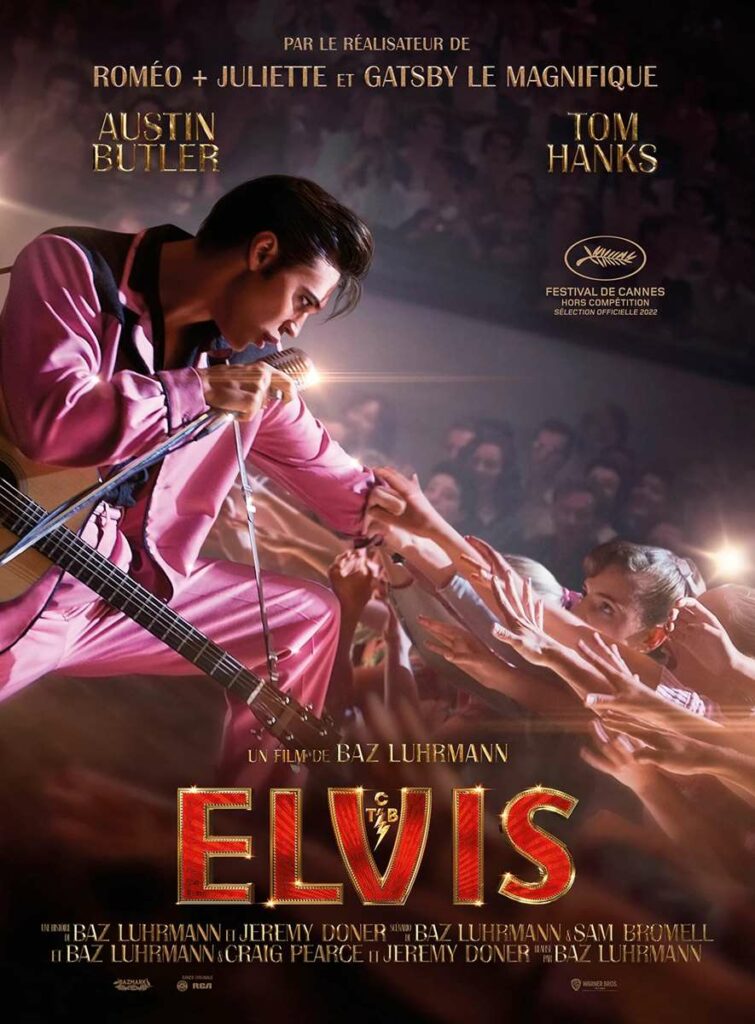

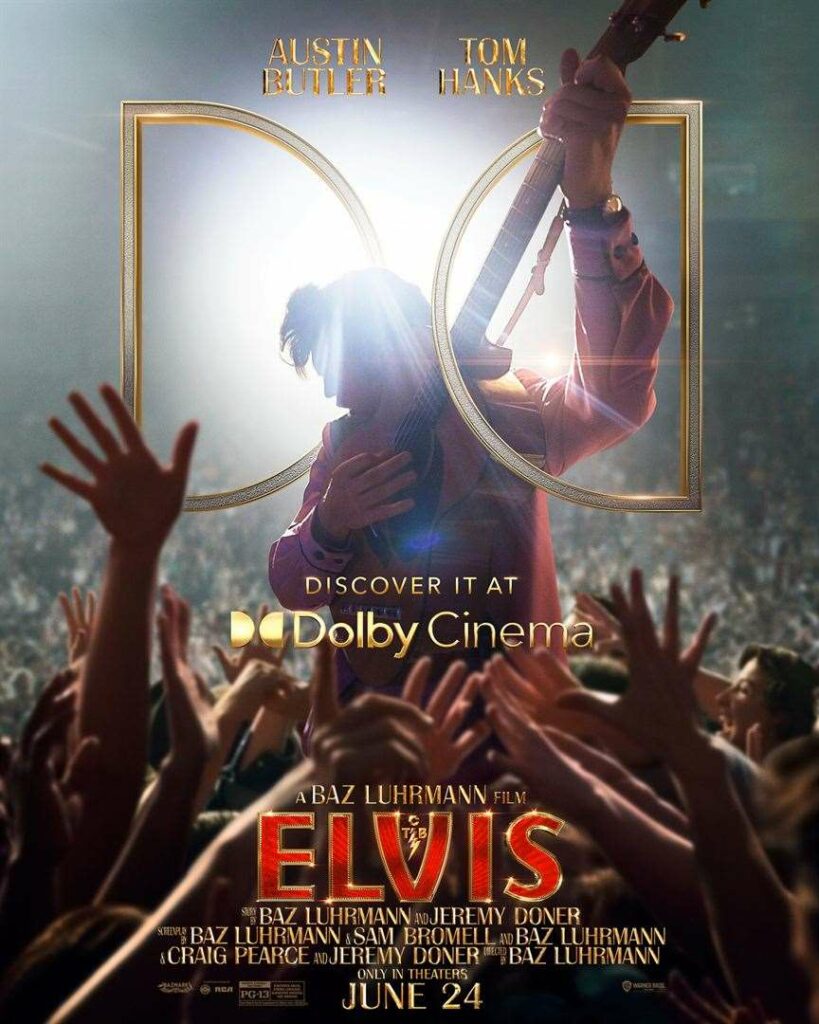

Peut-être l’un des cinéastes les plus clivants, Baz Luhrmann n’avait pas pointé le bout de son nez sur grand écran depuis Gatsby le magnifique en 2013. Il aura donc fallu attendre presque dix ans pour que le maitre de l’excès et du clinquant s’empare d’un sujet que lui seul aurait pu mettre en images comme il se doit le grand Elvis Presley. Dans Elvis, Luhrmann raconte l’ascension et la déchéance d’une icône incarnée par Austin Butler et maitrisée par son impresario, le Colonel Tom Parker, joué par un Tom Hanks métamorphosé. Il faudra attendre quelques minutes pour qu’enfin le visage d’Elvis Presley soit montré. En repoussant le dévoilement de sa star, Baz Luhrmann fait d’elle l’objet central. Comme tapis derrière un lourd rideau rouge, le spectateur s’impatiente de découvrir Austin Butler grimé en King ou plutôt en jeune prince. Fascinant, hypnotique, Austin Butler est la grande révélation d’Elvis. Malgré les réticences de certains, il arrive à parfaitement incarner celui qui a fait rêver toute une génération. De son déhanché endiablé mondialement célèbre aux micro-expressions et mouvements de cheveux, l’acteur est plus que fidèle à celui qu’il personnifie. Car oui, quand on joue Elvis Presley, on n’interprète pas qu’une célébrité, on incarne une légende.

RETOUR DU KING par Chloé Chahnamian |

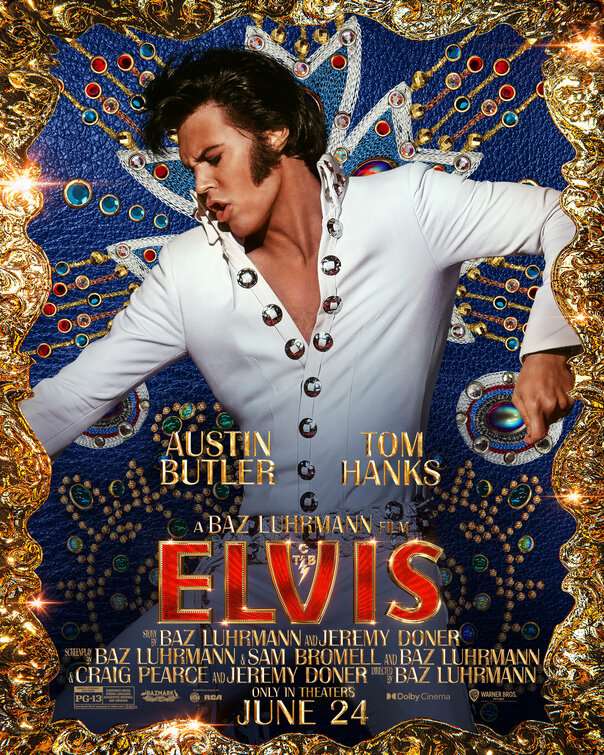

Vendu au spectateur comme un dieu vivant, grâce à la narration très lourde de l’impresario, il est également mis en scène comme tel. De la même manière qu’Elvis attirait tous les regards, Butler attire la caméra à la manière d’un aimant, et ce jusqu’à la fin, même quand le visage du King a changé et qu’il n’est plus que le fantôme de lui-même. Comme on pouvait s’y attendre, Elvis ne déroge pas à la règle classique du biopic qui consiste à montrer le retour de flamme de la célébrité, mais cette deuxième partie, plus calme, n’est pas moins intéressante que la première partie très rythmée. De fait, il aurait été dommage de se focaliser seulement sur les moments glorieux alors que le King a déchu et s’est retrouvé complètement dopé, gardé artificiellement en vie par des rapaces. Celui qu’on nous décrivait comme un oiseau prêt à s’envoler, s’est retrouvé privé de ses ailes et a petit à petit dépéri. Comme il l’a fait dans Gatsby le magnifique, Luhrmann s’intéresse à une figure tragique, bien qu’admirée de tous, à un obsédé de la démesure qui va subir les conséquences de sa renommée. Le film n’oublie pas de nous rappeler que la déchéance du Roi du rock n’ roll est en très grande partie due à sa rencontre avec le Colonel Parker, impresario diabolique, voire carrément machiavélique, qui décèle en lui le gagne-pain idéal. Comme à son habitude, Baz Luhrmann n’y va pas avec le dos de la cuillère et fait de Tom Hanks un véritable méchant de dessin animé, très caricaturé et adepte des « entourloupes » comme il le répète sans cesse. Plus qu’un profiteur, il est montré comme un monstre grâce à des prothèses effrayantes et des effets visuels déformants, comme durant la séquence dans la salle des miroirs à la fête foraine qui le rend aussi difforme qu’omniprésent. Il ne voit pas dans Elvis un homme capable de changer le monde de la musique, mais une bête de foire susceptible de faire de lui le plus riche des hommes, ce qu’il sera un temps. D’abord présenté comme le maitre de la danse, il devient une mère de substitution pour le King.

En plus de faire de son personnage principal l’idole des foules, le cinéaste rappelle ainsi qu’il est aussi la première victime historique du merchandising. Le visage séduisant et provocateur d’Elvis se retrouve placardé sur des coussins, des tasses et autres objets en tout genre. Habilement, Baz Luhrmann fait son petit cours d’histoire des médias et insiste sur l’intérêt d’avoir des détracteurs et l’importance aussi, pour le Colonel, de faire du profit sur leur dos, car oui, tout est toujours une question d’argent. Intensément musical, Elvis se sert aussi de la musique pour refléter l’état d’esprit du personnage, elle devient un fil conducteur permettant d’insister sur leurs émotions. Ainsi, quand le King défie l’autorité et décide de ne pas s’assagir, il fait de sa chanson Trouble l’emblème de sa liberté, et quand il se retrouve coincé à Las Vegas alors qu’il voulait parcourir le monde, c’est évidemment Suspicious Minds qu’il chante et la célèbre phrase « Caught in a trap » prend alors tout son sens. Elvis surprend également quand il cite l’actualité et décide de ne pas faire du King une star universelle, mais une célébrité de son temps, qui répond constamment aux inquiétudes de son époque et qui est surtout influencée par celles-ci. Engagé contre les discriminations raciales, Elvis Presley est montré comme une personne politisée qui ne pourra jamais réellement faire entendre sa voix à cause de l’aspect non vendeur de la politique. Il doit rester un rêve, un fantasme. Luhrmann fait de cette envie d’engagement un véritable enjeu pour son personnage, cantonné à se taire et faire bonne figure malgré quelques moments de rébellion exaltants. Touché par les assassinats du sénateur Bob Kennedy et de Martin Luther King, subjugué par la ségrégation qui sévit jusque dans ses concerts, Elvis souffre de son impuissance. Alors que le film aurait simplement pu se focaliser sur la figure d’Elvis, « l’homme blanc qui chantait comme un noir », il rend également hommage à ses influences musicales et son amour pour le Rhythm and blues et le gospel. Un amour qu’il entretient depuis son enfance, depuis qu’il a été touché par la grâce de la musique noire et d’un gospel qui l’a transcendé. Big Mama Thornton, BB King et même le jeune Little Richard font leur apparition et montrent une autre facette des années 1950-70 en évoquant ces artistes qui n’avaient alors pas le droit de passer à la radio.

S’il ne fallait savoir qu’une chose sur Baz Luhrmann avant de voir Elvis, c’est qu’il aime donner le tournis à ses spectateurs et clairement, son nouveau film ne déroge pas à son style sacré. Si le montage est déjà électrique, raccordant des plans parfois très courts dans une frénésie étourdissante, le cinéaste se permet aussi des expérimentations visuelles entre split screen à gogo et même une séquence animée en bande dessinée. Baz Lurhmann prouve à nouveau qu’il aime les montage-séquences et ces derniers fonctionnent à merveille surtout quand la musique qui les accompagne est anachronique, faisant d’Elvis un objet visuel pop. Comme à son habitude, le cinéaste ne fait pas que raconter une histoire, il se sert de toutes les possibilités techniques en sa possession pour expliciter son propos, ce qui pourrait en dérouter certains. La caméra tourbillonne, zoome puis dézoome, les plans s’enchainent frénétiquement et des sons extradiégétiques viennent constamment titiller nos oreilles. Mais cette identité visuelle ne vient jamais empiéter sur le récit biographique et, comme on ne pourrait imaginer un biopic sur Marilyn Monroe sans un plan où sa robe blanche s’envole, on ne pourrait imaginer un biopic sur Elvis sans une pelletée de moments devenus iconiques et Baz Luhrmann l’a bien compris. La reconstitution de certains passages désormais inscrits dans la pop culture est impressionnante de réalisme et on doit en partie cela à Catherine Martin, la décoratrice, costumière et accessoirement compagne de Baz Luhrmann, directrice artistique sur tous ses films. Que ce soit quand il est obligé de se couper les cheveux pour partir à l’armée, quand il revient habillé tout de cuir pour son comeback télévisé ou encore lors de ses performances à Vegas, Austin Butler s’efface derrière le King et les connaisseurs d’Elvis seront très probablement touchés par cette envie de réalisme. Luhrmann incruste habilement des images d’archives tout le long de son film, des images qui passeront inaperçues devant les yeux des spectateurs non aguerris, mais qui viendront séduire les admirateurs du King et confirmer que Baz Luhrmann a fait un travail de reconstitution passionnant.

Elvis pour mieux comprendre l’histoire de l’Amérique

par Frédéric Foubert du journal Première

Rencontre avec le réalisateur australien Baz Luhrmann

On sent dès les premières minutes d’Elvis votre envie d’exploser les codes du biopic, d’inventer une forme qui irait au-delà du genre…J’ai effectivement fait tout mon possible pour ne PAS faire un biopic ! Je suis très ami avec Elton John on a même écrit une chanson ensemble et j’aurais adoré réaliser son biopic mais, à bien y réfléchir, je me dis que d’autres personnes peuvent faire ce genre de choses beaucoup mieux que moi…Je voulais aller plus loin en utilisant la figure d’Elvis pour examiner l’état de l’Amérique contemporaine, au regard des années 50, 60 et 70. J’ai envisagé sa vie comme une toile géante, qui permet d’explorer de grandes idées, des thèmes plus vastes. Quand Shakespeare écrit Richard III, il ne fait pas un biopic de Richard III !

Tous les grands moments de la vie d’Elvis, toutes les images d’Epinal, sont relus à l’aune de sa relation avec son manager, le Colonel Parker…Elvis était-il si intéressant que ça ? oui, il était très intéressant ! Et l’une des choses les plus fascinantes chez lui est la relation au long cours qu’il a eue avec son manager, le Colonel Tom Parker. Qui n’était d’ailleurs pas colonel, et qui ne s’appelait ni Tom ni Parker ! C’était un homme corrompu, mais aussi un génie du marketing. Quand tu assembles Elvis et le Colonel, il se produit une réaction chimique qui dit quelque chose de très particulier sur l’Amérique. Sur l’art et le commerce. Sur la création et le business.

Vous même, en tant que metteur en scène de grands spectacles hollywoodiens, vous êtes au cœur de ce conflit entre l’art et le commerce…Ce n’est pas forcément un conflit. Quand ces deux pôles s’équilibrent, c’est une bonne chose. Mais quand ce n’est pas le cas, de grandes tragédies peuvent arriver…Si j’ai eu envie de faire ce film, c’est parce que j’ai le sentiment que, depuis quelque temps, ce rapport est déséquilibré. Il n’est plus question que de marques, d’argent. La créativité disparaît. Et les idées du Colonel Parker gagnent du terrain…

Toute la première partie d’Elvis baigne dans une imagerie foraine inquiétante à la Nightmare Alley. C’est vraiment étonnant de voir votre film quelques mois seulement après celui de Guillermo del Toro. Or, il se trouve que la version de 1947 était le film préféré du Colonel Parker…Oui, il le regardait de manière obsessionnelle. J’ai vu le film de Guillermo, qui est un ami, et un immense cinéaste. Le Colonel était une personnalité hors norme, extravagante, incroyablement charismatique, en représentation permanente. Il était, comme on le dit dans le film, un snowman, un bonimenteur de foire, qui entourloupe les gens et y prend du plaisir. Il y avait quelque chose chez lui du mentaliste qui joue des tours et cherche à contrôler les esprits. Tout ce dont parle en effet Nightmare Alley !

Vous décrivez Elvis comme une espèce de super-héros qui avait le pouvoir de réconcilier l’Amérique…Pas seulement à travers les chansons. Egalement à travers la question raciale, la sexualité…Effectivement, A travers les chansons. Ce n’était pas quelqu’un de politisé. On ne peut pas raconter son histoire, ou l’histoire de l’Amérique dans les années 50 à 70, sans se confronter à la question raciale. En fait, s’il n’y avait pas de question raciale en Amérique, il n’y aurait pas eu d’Elvis ! Jeune, il a grandi dans un quartier majoritairement noir un peu comme Eminem. Plus tard, il était l’un des rares visages blancs du Club Handy, à Memphis, sur Beale Street. Il vivait immergé dans sa musique, ce qui lui a permis d’inventer son propre mix de rythme and blues, de gospel et de country. Ce style, une fois médiatisé par le Colonel Parker, explose. Et c’est à ce moment-là que l’affaire devient politique. Elvis était un rebelle, un vrai rebelle, le punk originel. Les racistes du Sud voulaient le tuer, ils l’appelaient le « nègre blanc », ils pendaient des marionnettes à son effigie ! Dans les années 60, Elvis va d’une certaine façon être « whitewashé » par Parker, qui en fait l’acteur le mieux payé d’Hollywood. Mais il se rebelle à nouveau, et, sous le choc de l’assassinat de Robert Kennedy, chante If I Can Dream dans le « TV Special » de 1968. Le Colonel était contre l’idée d’enregistrer une chanson politique, mais Elvis était un inconditionnel de Martin Luther King. Il pouvait réciter « I Have A Dream » par cœur. Cette scène qu’on voit dans le film, quand Elvis prend les commandes du TV Special contre le Colonel, c’est sa manière d’apporter du réconfort à un pays qui souffre.

Vous concluez le film avec cette version exceptionnelle d’Unchained Melody, qui est justement la chanson qu’avait choisi d’interpréter l’acteur Austin Butler dans son audition vidéo…J’ai vu cette vidéo de ce jeune homme en train de chanter, en pleurs. C’était d’une puissance émotionnelle folle, parce qu’il était évident qu’il ne jouait pas la comédie, qu’il s’agissait de vraies larmes. J’ai ensuite appris qu’Austin avait perdu sa mère au même âge qu’Elvis, et que c’est à elle qu’il pensait en chantant. Puis Austin est entré dans nos vies, il a travaillé comme un fou et, quoi qu’on pense du film, personne ne peut contester l’extraordinaire accomplissement de cet acteur de 29 ans, qui chante, danse, et interprète la vie d’Elvis de sa jeunesse à sa mort. Nous avons montré le film dans des projections-tests et je n’ai pas trouvé une seule personne qui n’ait pas été impressionné par sa prestation. Même des gens qui se désintéressent totalement d’Elvis. Jay-Z est un grand ami, je lui ai montré le film, et en sortant il m’a dit…Je n’avais pas beaucoup d’estime pour Elvis avant ça, mais le film est dément, et Austin l’humanise tellement…Vous m’avez fait changer d’avis !

Ça signifie qu’il n’y a pas de consensus sur Elvis aujourd’hui en Amérique ? Pas du tout ! Une journaliste du New York Times, Maureen Dowd, a écrit un article sur mon film, dans lequel elle rappelle que Chuck D a dit qu’Elvis était raciste. Je n’attaque pas Chuck D, mais il y a quelques années, il a fini par reconnaître…Je n’avais pas de preuves de ce que j’avançais, j’ai fait d’Elvis le bouc émissaire. La conséquence, c’est qu’une génération entière croit ça. Historiquement, les premières personnes à avoir accusé Elvis de racisme étaient des Blancs qui lui en voulaient d’avoir outrepassé la frontière raciale et qui souhaitaient que le public noir se retourne contre lui ! Ce qui est vrai en revanche, c’est que, avec l’aide du Colonel Parker, Elvis a gagné des montagnes d’argent grâce à sa musique. Et qu’il a fallu attendre Michael Jackson pour qu’un artiste noir puisse gagner des sommes aussi importantes. Mais Little Richard a expliqué qu’Elvis, en reprenant ses chansons, lui a permis de vendre plus de disques. James Brown a chanté une chanson intitulée My Brother Elvis…Cette idée qu’Elvis avait un problème avec les gens de couleur est tout simplement fausse.

Quand vous mettez des sonorités rap contemporaines sur les séquences se déroulant à Beale Street, le « berceau du blues », qu’on entend Doja Cat reprendre Hound Dog, c’est pour mettre en musique ces débats autour de l’héritage « politique » d’Elvis ? Ou pour convaincre les plus jeunes de la modernité de sa musique ? Il y a plusieurs fonctions à cela. Avant qu’Elvis ne l’enregistre, Hound Dog est une chanson de Big Mama Thornton. Qui, soit dit au passage, a été écrite par deux Juifs. Les paroles de la chanson, à l’époque, étaient considérées comme crues, audacieuses, choquantes. Mais Hound Dog ne choque plus personne aujourd’hui ! Donc, quand Doja Cat chante ce morceau, elle traduit la chanson dans un langage contemporain. Quelque chose d’un peu osé que le public d’aujourd’hui peut comprendre et s’approprier.

YOU’RE THE DEVIL IN DISGUISE par Bastien Gens

Il est étonnant qu’Hollywood ait tant attendu pour consacrer son grand portrait à Elvis Presley, après quelques tentatives plus modestes. A cause de l’histoire du King faite de maux proprement hollywoodiens avec le narcissisme et le capitalisme ? L’industrie du spectacle touche là aux racines du mal inhérent au culte des vedettes qu’elle orchestre. Le film ne peut rejouer le « spectacle Elvis » sans reconstituer la tragédie des dernières années avec cet enlisement dans la répétition du même show boursouflé et déjà ringard à l’International Hôtel de Las Vegas, prison dorée d’un homme brillant qui disparaît définitivement sous les traits de la rock star groggy par les médicaments, bouffie à force d’être engraissée par le succès. Elvis, l’icône peut-être la plus statufiée et, par la même, poussiéreuse constitue la quintessence même du showman et d’une certaine idée de l’Amérique aussi clinquante que réactionnaire. Le film, qui adopte l’intensité et les oripeaux baroques des concerts grandiloquents de la star, se veut autant un imposant mausolée d’images en témoigne l’épitaphe finale, non sans lourdeur, que le dernier tour de piste du fantôme d’Elvis, revenu une dernière fois faire la démonstration de son talent. Il n’est dès lors pas étonnant de retrouver aux manettes le flamboyant Baz Luhrmann, cinéaste du spectacle, qui trouve ici un sujet parfait pour déployer son cinéma aussi voltigeur…La caméra tourbillonne sans arrêt, le montage effréné multiplie les tours de passe-passe terriblement désenchanté. Les fééries orchestrées par le cinéaste australien ont toujours été imprégnées d’un sentiment de décadence que l’on retrouve évidemment dans cet Elvis. Rien ou presque ne suscite ici l’empathie ou l’émerveillement, tant ce revival de l’un des spectacles les plus tristes produits par la société médiatique américaine prend la forme d’un cauchemar, celui de l’impresario de Presley, le colonel Parker (Tom Hanks) qui, au crépuscule de sa vie, est comme assailli par le fantôme revanchard de son ancien poulain. Il s’emploie alors, dans un témoignage rétrospectif, à se dédouaner du déclin de la star.

Elvis est bel et bien figuré comme un spectre, Luhrmann semble moins filmer le jeune Presley qu’une icône désuète et disparue il y a déjà longtemps. En atteste cette belle scène où la mère du rockeur pleure le départ en tournée de son fils chéri devant un miroir, alors que le reflet du jeune homme, venu dire au revoir, se détache à l’arrière-plan. Le flou dans lequel est maintenu la silhouette ne laisse entrevoir que les contours de la star et sa tignasse brune, sa veste de rockeur. Sa mère ne peut que constater que son enfant n’est déjà plus tout à fait la même personne. Presley est filmé de la sorte comme un personnage insaisissable, dont chacun tente de croiser le regard ou de toucher le corps, mais qui s’évanouit toujours dans l’obscurité c’est seulement face à la foule qu’il ose prendre la lumière. Luhrmann ne s’intéresse qu’au corps starifié de Presley, son image éternelle. Jamais il ne s’agira de déjouer les artifices avec le style, l’arrogance, l’outrance pour toucher du doigt le vrai Elvis Presley. La seule séquence qui met en scène son enfance le montre d’ailleurs en transe alors qu’il assiste à un gospel. Porté comme un saint par la communauté noire de son village, il s’inscrit alors dans une imagerie qui a tout de l’iconographie religieuse. Cette mythification du personnage d’Elvis éloigne le film d’un horizon strictement biographique, il est moins question d’esquisser la trajectoire singulière d’un individu que de rejouer le martyre d’un être hors du commun. L’emploi que le cinéaste fait du rock’n’roll le confirme, les tubes de Presley ne sont jamais restitués de manière à développer leur dramaturgie propre, mais sont noyés dans une bande sonore tonitruante. L’œuvre du King n’est plus que la marque d’une puissance, d’un pouvoir quasi fantastique qu’Elvis exerce sur le monde et qui finit par le ronger.

Loin d’écrire l’évangile du messie du rock’n’roll il est le premier blanc à avoir fait accepter la musique noire, Luhrmann ramène plutôt la trajectoire du King à celle d’un monstre de foire. En faisant de l’impresario son seul interlocuteur, le récit ancre cette tragédie hollywoodienne dans ses origines foraines avec le colonel Parker qui recrute d’abord le jeune Elvis dans son spectacle itinérant, où de vieux chanteurs folks partagent l’affiche avec des freaks. Les facultés du jeune prodige sont alors représentées comme un tour de magie, « une entourloupe », un déhanché et un groove qui semblent être des prodiges portant la marque du diable. « Elle a gouté aux fruits interdits » remarque Parker en observant avec effarement le visage d’une jeune fille déformé par le désir que suscite la prestation du jeune Presley. C’est ce don monstrueux qui suscite l’intérêt du Colonel et l’incite à le contrôler jusqu’à sa mort, tel Bytes, le propriétaire de l’Elephant Man, qui profite du pouvoir de fascination que suscite le pauvre John Merrick. La mise en scène du cirque infernal que produit le talent juvénile d’Elvis et la passion que déclenche ses prestations scéniques dans les États du Sud, bientôt étouffée par les institutions ségrégationnistes et la cupidité de l’impresario constitue la part la plus convaincante du film. Perçant la couche kitsch tant de fois détournée et moquée, Luhrmann parvient, le temps de quelques séquences, à restituer la mécanique d’une dévotion somme toute diabolique.

ENTRETIEN AVEC AUSTIN BUTLER

Qu’est-ce qui vous a motivé à interpréter Elvis ? Quand vous voyez la célébrité d’Elvis, des magazines à l’époque aux sosies d’aujourd’hui, ou même les faux Elvis qui marient les gens à Las Vegas, vous voyez qu’il est partout dans la culture. C’est une icône totale. Il dépasse le cadre de l’humain, comme un super-héros. C’était l’une des choses les plus compliquées à apporter à l’écran. Mon job était de trouver la manière la plus humaine de l’interpréter. Je suis tombé dans une obsession de la recherche…À savoir pourquoi il avait pu agir de telle manière, dire de telles paroles, bouger de telle façon. Je devais plonger dans ses humeurs, trouver ses traits de personnalité. Tout ça pour comprendre qui il était vraiment. Seul ou avec son entourage. C’était vraiment fascinant : trouver ce qui faisait de lui un humain avant tout.

Dans vos recherches, vous avez trouver quelque chose qui vous a surpris ? Ce qui m’a frappé, c’est la clé de ses sentiments humains. Ou le moment décisif qui l’a transformé en ce qu’il est devenu par la suite. C’est indéniablement lié à la relation qu’il entretenait avec sa mère. Ils étaient tellement proches…Sa mère est morte vers ses 23 ans. J’ai appris ça en regardant un documentaire sur lui. Cela m’a frappé de plein fouet car j’ai aussi perdu ma mère à l’âge de 23 ans. Cette relation était très forte et a beaucoup résonné en moi. Je ne connais que trop ce moment dans la vie, lorsqu’on passe difficilement d’un gamin à un jeune adulte, où tu commences à sortir tout seul comme un grand mais que ta mère reste ta meilleure amie. Et lorsque tu la perds…Ce que cela fait à ton âme…(silence) C’est la première “clé” que j’ai trouvée pour comprendre et interpréter Elvis. Je ne peux pas mentir là-dessus, sur ce sentiment que l’on éprouve après avoir traversé cette épreuve. Là aussi, on revient à l’humain derrière l’artiste.

Quel était le challenge principal pour incarner le King ? Le chant ? La gestuelle ? L’attitude ? Un peu tout ça à la fois, en évitant de tomber dans la caricature. L’équilibre à trouver pour l’incarner est une spécificité de chacun des éléments cités. La manière dont il bougeait, celle dont il parlait…Sa voix “parlée” et “chantée” a changé entre les années 50 et 70. Comme sa façon de bouger. Je me demandais comment approcher tout ça et me le réapproprier de manière bien précise. Et il y a plein d’autres moments qu’on a jamais vu qu’il fallait aussi que je me réapproprie comme sa manière de manger lorsqu’il était en famille. Et des moments plus connus des fans comme lorsqu’il a interprété Hound Dog dans l’émission de Milton Berle. Sa manière de bouger ses mains puis ses jambes est très particulière. Comment se réapproprier ça sans donner l’impression d’avoir appris une chorégraphie ? Comment rendre ça “vivant” ou spontané ? Tout ça sans perdre son énergie si particulière. De mon côté, c’était des heures et des heures passées à analyser tous les détails possibles et inimaginables. Et comprendre pourquoi il bougeait sa main de telle manière, ce que cela lui procurait dans son âme de faire comme ça et pas autrement. Vous apprenez tout ça puis le lendemain vous devez faire comme si c’était tout à fait naturel pour vous. Il s’agit de trouver ça de manière très instinctive. Comme si vous aviez ça dans le sang !

Est-ce que vous ressentez de la pression à l’idée d’incarner une icône adulée par des millions de fans à travers le monde ? Je ressens énormément de pression. Vous savez, j’ai passé environ deux ans à me réveiller toutes les nuits à 3 heures du matin. J’avais le cœur qui battait à tout rompre. Cette angoisse nocturne venait du sentiment que je voulais lui rendre justice. Je voulais le faire pour tous ces gens qui l’aiment. Et je voulais que sa famille soit fière de mon interprétation. Il y a eu plein de fois où je sentais que je n’étais pas assez bon. J’ai dû surpasser ça car je comprenais malgré tout que j’étais le candidat idéal pour jouer Elvis. Il fallait que j’évolue, que je comprenne pourquoi je me réveillais à 3h du mat’ avec le cœur prêt à exploser ! J’ai donc transformé cette angoisse en énergie positive. « Hé ! Il est 3 heures du matin, j’ai cette nouvelle énergie donc je vais me lever à 4 heures pour me mettre au boulot. » Une fois debout, j’écoutais du Elvis, je lisais des articles ou regardais des vidéos à son propos. Et la peur disparaissait entièrement, je pouvais ainsi me focaliser totalement sur l’énergie positive. Mais est-ce que ce n’est pas ce qu’Elvis a ressenti lui-aussi ? Est-ce qu’il ne s’est pas senti assez bon à un moment de sa vie ? Est-ce qu’il a ressenti la même angoisse ? Et là, vous comprenez que oui car, encore une fois, il est humain. Il a ressenti tout ça, il en a parlé, notamment dans les années 50, lorsqu’il était jeune et qu’il devait faire son entrée sur scène. Il avait vraiment peur qu’on lui balance des pierres ! Il était terrifié à l’idée de ne pas être aimé par les gens. Il éprouvait apparemment énormément de pression à l’idée que des fans aient traversé le pays pour le voir en concert. Et cette pression le motivait à leur donner le meilleur show possible.

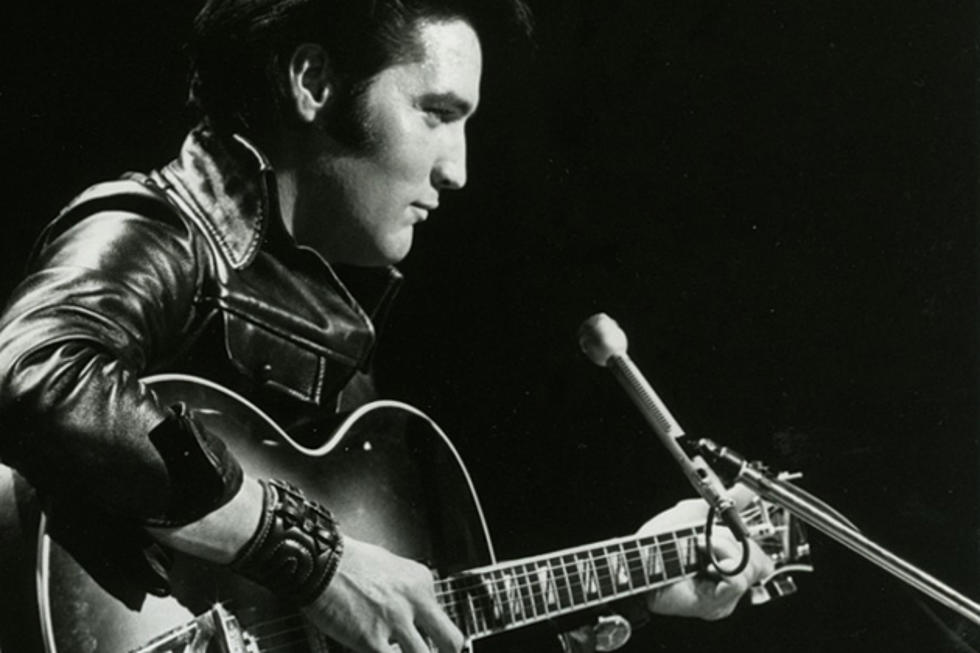

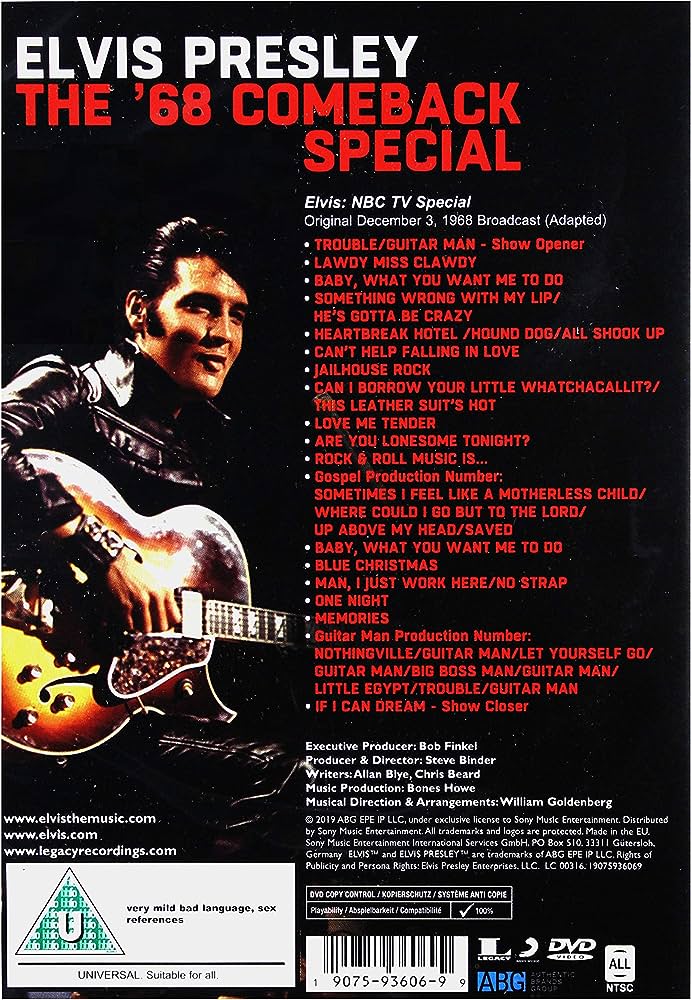

Jouer sur scène doit-être très impressionnant. La première scène de représentation scénique que nous avons tournée c’est le 68 Comeback Special. Ce concert a été un pivot dans la vie d’Elvis. Un moment décisif dans sa carrière où il pouvait tout perdre. Et cela m’a beaucoup parlé…Car moi aussi je me retrouvais à un moment tout aussi décisif dans ma propre carrière. Si je le fais et que je suis nul, alors c’est la fin. C’était énormément de pression. Mais je devais le faire et revenir à chaque fois aux sentiments qu’il aurait ressenti. Et pour oublier la pression, vous vous focalisez sur les petits détails de cette fille dans le public qui rit, celle-là qui rougit, d’autres spectateurs qui hurlent de joie. Arrivé à ça, toute la pression disparaît et la situation vous échappe. Cela devient naturel. C’était une expérience folle !

Vous faites partie d’une génération de jeunes hommes très différents de ceux à l’époque d’Elvis. Comment vous sentez-vous connecté à sa célébrité et à l’influence qu’il a eu ? Je ne sais pas si, avant Elvis, il y avait vraiment un mode d’emploi pour gérer la célébrité. J’ai l’impression que ça lui est tombé un peu dessus sans qu’il le veuille vraiment. Il a expérimenté cela avant même les Beatles. Cette expérience rassemble de nombreux thèmes universels. J’ai souvent comparé cette célébrité naissante au premier homme qui a marché sur la Lune. Quand Neil Armstrong est revenu sur Terre après son voyage…À quoi a ressemblé le reste de sa vie après une telle expérience ? C’est la même chose lorsque des dizaines ou centaines de milliers de personnages hurlent votre nom. Ensuite, lorsque vous retournez tout seul dans votre chambre d’hôtel vous vous retrouvez face à vous-même. Et à la perception que les gens ont de vous. Cela peut être très difficile de gérer cette différence de perception, cette différence de réalité. J’ai réalisé, me concernant personnellement, que cela débouchait sur une réflexion constante. Et ça devait être pareil pour Elvis, ce qui explique qu’on ait fait un documentaire sur lui intitulé The Searcher (2018). Car il était en recherche permanente de quelque chose. Et je pense qu’il recherchait cela au plus profond de son âme. Et ça devait être encore plus exacerbé car il a eu beaucoup d’attention sur lui dès son plus jeune âge. Et je peux entrevoir des petits bouts de ça dans ma vie personnelle. Mais il faut rester reconnaissant d’avoir tout cela et garder les pieds sur Terre.

Est-ce que vous avez ressenti un lien spirituel particulier avec Elvis pendant le tournage ? Je sais, c’est une question un peu étrange…Oui, un peu ! (rires) Mais je vois ce que vous voulez dire et je me doutais qu’on me la poserait. Je vais y répondre mais je ne veux pas paraître prétentieux. J’ai définitivement ressenti une connexion comme celle que vous évoquez. Et il y a eu des moments très précis où j’ai ressenti ça. Et si ce n’était pas l’énergie de la créativité alors c’est que l’énergie d’Elvis était présente. Je n’aurais jamais pu donner tout ce que j’ai donné sans que cela soit lié à cette énergie spirituelle. C’est un peu bizarre ce que je suis en train de faire mais bon…Elvis, si tu es là quelque part…Sache que j’ai juste voulu te rendre justice et te rendre fier. J’ai voulu ressentir son esprit sur le tournage et, parfois, je me suis senti transporté. C’était peut-être mes propres émotions, comme c’était peut-être quelque chose d’un peu “magique”. Peu importe ce que c’était, je me suis laissé aller à cette expérience transcendantale. Et j’ai adoré ça.

HISTOIRE D’UN RETOUR CHAUD BOUILLANT

par Alexis Lebrun

Si le ’68 Comeback Special constitue l’un des plus hauts sommets de la carrière d’Elvis Presley, c’est parce que cette émission a relancé une machine qui battait de l’aile depuis des années. Lorsque l’idée d’enregistrer pour la télévision est lancée, il s’agit de sauver un Elvis en pleine ringardisation. Depuis son retour de l’armée au début des années 1960, le King est l’esclave du Colonel Parker, qui le fait jouer dans des comédies inoffensives et dont il signe la BO, ce qui permet aux films et aux disques de remplir les caisses. Tout le monde est gagnant, sauf Elvis, qui ne sort plus de vrais albums et dont la discographie comme la filmographie commencent à sentir mauvais et lui-même en a marre. Tout comme le public et Hollywood, qui se détournent de lui. Presley disparaît du top des charts et des conversations pendant des années 1960, la British Invasion emporte tout sur son passage aux Etats-Unis et est l’une des grandes responsables de son passage au second plan. Il faut donc de toute urgence lui donner une seconde jeunesse, mais le Colonel Parker ne trouve rien de mieux que de suggérer à la chaîne NBC une émission de chants de Noël consacrée à Elvis, un Christmas Spécial comme cela se fait beaucoup aux Etats-Unis. Devenu méfiant à l’égard des idées de son manager tristement célèbre, Elvis est loin d’être emballé. Heureusement, le producteur Bob Finkel a du flair et embauche le réalisateur Steve Binder, qui prend le contrôle de l’affaire avec son associé Bones Howe. ils jettent aux oubliettes le concept original et imaginent plutôt un show à la gloire d’Elvis pour rajeunir son image auprès du jeune public. Quant au Colonel Parker, il pense toujours pouvoir caser une chanson de Noël en conclusion de l’émission, mais les trois autres ne sont pas sur la même longueur d’onde…

Malgré son enthousiasme retrouvé, Elvis a le trac. À cause du Colonel, il n’a plus joué devant un public depuis 1961. Une éternité. Tout King qu’il est, il a besoin d’être mis en confiance. Il exige la présence à ses côtés du guitariste Scotty Moore et du batteur DJ Fontana, deux musiciens qu’il connaît par cœur depuis ses débuts, et d’autres proches rejoignent le studio, comme le chorégraphe Lance LeGault ou le guitariste et ami Charlie Hodge. Pour ne rien arranger à l’appréhension d’Elvis, la configuration est volontairement intimiste, puisqu’elle ressemble à un ring de boxe ouvert sur un public de plusieurs centaines de fans. Ces derniers sont censés avoir été recrutés par le Colonel Parker, mais le jour du tournage, tout le monde réalise que cet escroc n’a distribué aucun ticket. Il faut aller convaincre à la hâte les clients d’un fast food voisin de venir assister à l’émission. Pas de quoi empêcher la tenue de la session debout deux jours plus tard, où Elvis est cette fois entouré de la crème des musiciens de studio de Los Angeles, comme le batteur Hal Blaine et les guitaristes Mike Deasy et Tommy Tedesco. Elvis se paye même le luxe de conclure le show en chantant un superbe nouveau morceau qui cartonnera dans les charts et lui permet surtout de porter un message politique après l’assassinat de Martin Luther King à Memphis, un drame national qui l’a beaucoup affecté. Evidemment, le Colonel Parker est hostile au morceau, mais il doit s’incliner face à la volonté retrouvée d’Elvis.

Elvis Presley termine donc l’émission avec un banger absolu, chanté dans un costume blanc et devant des lettres rouges géantes. C’est un comeback retentissant. La BO de l’émission fait un carton, et celle-ci est regardée par 42% de l’audience de l’époque aux USA. Le ’68 Comeback Special devient l’émission la plus vue de la saison. Revigoré par ce succès, Elvis décide d’entrer dans le mythique American Sound Studio de Memphis pour enregistrer avec le producteur Chips Moman son premier vrai album studio depuis des années. Le chef-d’œuvre « From Elvis in Memphis » en sort en 1969 et fait chavirer le public avec notamment un single ravageur, In the Ghetto, avant que le grandiose « Suspicious Minds » n’enfonce le clou quelques mois plus tard. Elvis est définitivement de retour, et il est même déterminé à reprendre les concerts, ce qu’il fera à l’été 1969 au Las Vegas International Hotel pour une série de shows complets et de très haut niveau.

Malheureusement, cette embellie sera de courte durée, puisque dès les années 1970, la carrière d’Elvis prendra à nouveau un ultime mauvais tournant, et s’achèvera tragiquement de la manière que l’on sait le 16 août 1977. Pour autant, le ’68 Comeback Special a acquis au fil des années un statut de plus en plus culte, un concept auquel plusieurs artistes rendront hommage au cours des décennies suivantes, quand ils ne reprendront pas carrément l’idée de la performance posée à la télévision devant un public. Après avoir occupé une place de premier plan dans le film de Baz Luhrmann et sa promo, il va avoir droit à son propre documentaire sous la houlette de son réalisateur de l’époque, Steve Binder, également auteur du livre Elvis ’68 Comeback : The Story Behind the Special, sorti en 2018 pour le cinquantième anniversaire de l’émission.