Sa démesure même en fait un film à voir absolument. Une fresque bigger than life sur les premières décennies de Hollywood, quand les grands espaces et le soleil en toutes saisons ont attiré toute une armée de conquérants et de conquérantes dans ce nouveau monde créatif, le cinéma. Damien Chazelle situe son intrigue à un tournant pour l’industrie du divertissement, celui du parlant…Premier film en 1928, qui va réorganiser complètement cet univers. Contre modèle du tonique et joyeux Chantons sous la pluie, film culte de Stanley Donen et Gene Kelly, sortie en 1952…

Fresque Monumentale & Crépusculaire

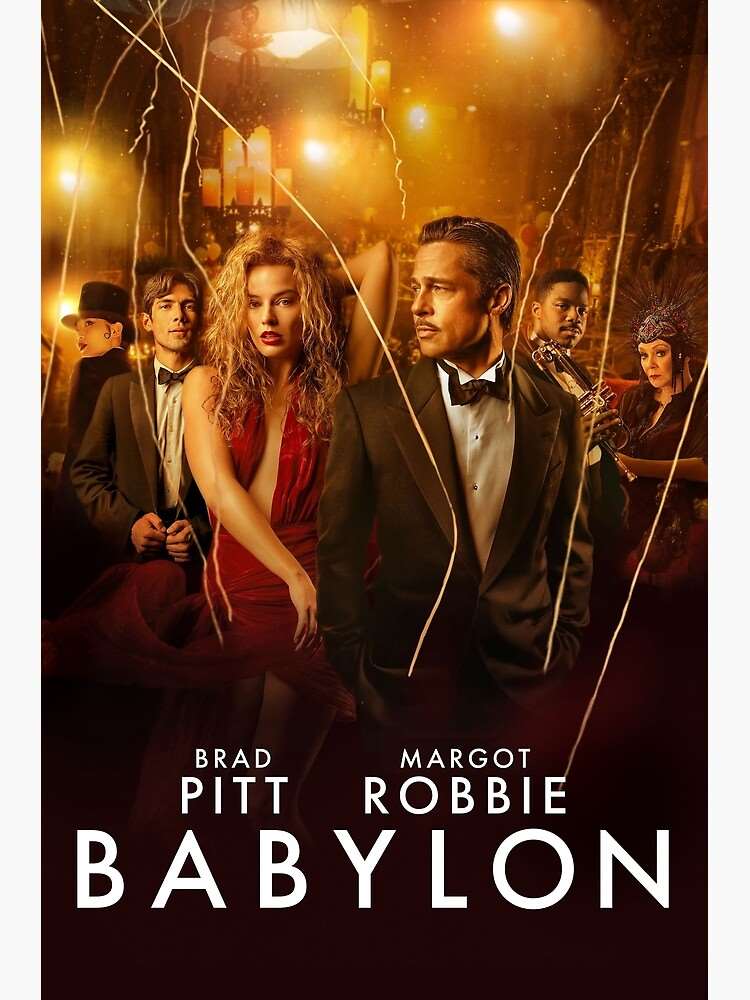

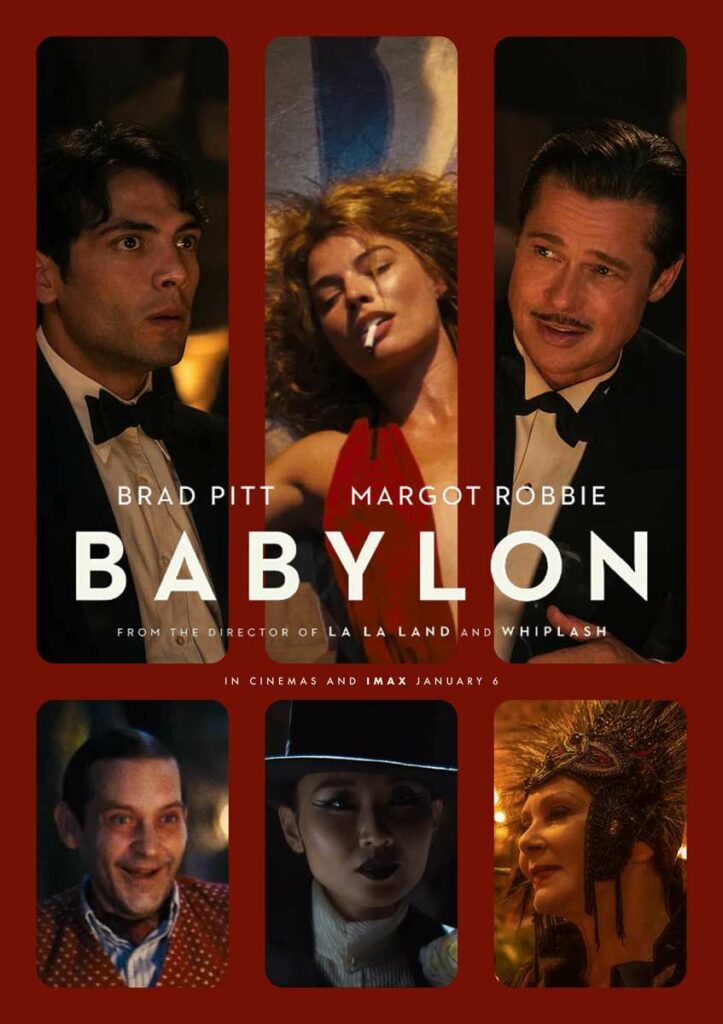

...Portrait de quatre loosers magnifiques…Une actrice explosive (Margott Robie), un acteur alcoolique et assez désabusé (Brad Pitt), un musicien de jazz noir (Jovan Adepo) et un producteur latino en devenir (Diego Calva), épris de liberté et d’expériences en tout genre mais que l’usine à rêves va finir par broyer. Le rythme est époustouflant et la magnifique BO du film, composée par Justin Hurwitz et de tous les films de Chazelle y contribue. La démesure du film de Damien Chazelle et la façon qu’a ce dernier de dilater jusqu’à plus soif les scènes de partouze et de fêtes folles tiennent du Fellini. Pourtant, ce qu’on a aimé aussi, ce sont les ruptures de ton et de rythme, les scènes parfois burlesques, comme lors du tournage d’un premier film parlant avec tous les aléas que cela comportait à l’époque, les moments plus intimistes. Et jusqu’aux scènes cauchemardesques, presque gore, dans les bas fonds d’un Los Angeles gangréné par la pègre. Il y a dans Babylon des emprunts directs à plusieurs films ou des faits divers de l’époque. La scène durant laquelle le personnage de Lady Fay Zu (interprété par Li Jun Li), qui est lesbienne, se présente en costume d’homme et va durant sa chanson, embrasser une femme, est directement inspirée de Marlène Dietrich dans Morocco. De même, l’actrice interprétée par Margott Robie est de l’aveu-même du réalisateur un mélange de plusieurs actrices d’Hollywood, à commencer par Joan Crawford, qui a commencé sa carrière en dansant dans les bars de la ville pour tenter de se faire connaître.

Tout comme la scène de l’évacuation d’une jeune actrice en overdose s’inspire de faits réels et glauques Fatty Arbuckle (1887-1933), l’acteur le mieux payé du muet, a été arrêté en 1921, après qu’une starlette est retrouvée violée et inconsciente dans sa chambre d’hôtel. Elle mourra quelques jours plus tard et la carrière de l’acteur, mis sur liste noire, fut stoppé net quand bien même la justice l’a déclaré innocent. Ces drames, ces excès sont le décor réel d’un monde tout sauf glamour. Mais ce que nous montre aussi le réalisateur, c’est une époque de plus grande liberté prises par les femmes et les minorités pour s’emparer de la caméra. Les réalisatrices, monteuses et scénaristes sont légion dans les années 10 et 20. Au temps du muet, peu importe votre accent ou votre origine sociale. Damien Chazelle affirme que Babylon est le fruit de dix années de recherche sur le cinéma. A partir des années 30, après deux décennies où tout semble permis, devant et derrière la caméra, sur les plateaux et en coulisses, les financiers vont reprendre la main et les ligues de vertu faire leur travail de « cancel culture » avant l’heure. Terminée la diversité ! Exit les femmes ! Dans les années 30, la création des syndicats, d’où les femmes sont exclues, les relèguent au second plan. L’arrivée des hommes d’affaire de la côte et la censure à tous les étages avec le code Haysavec plus de mention d’adultère, de violence, d’homosexualité feront le reste. Le Hollywood pionnier a vécu. Ce qu’on a pu appeler l’apogée de l’âge d’or d’Hollywood, en gros les années 30 et 40, où règne la toute puissance des studios et du star system, est aussi celui des rêves brisés des premiers défricheurs du 7e art. Il faut croire à la magie du cinéma, jusqu’à nos dernières forces, semble nous dire le réalisateur, après cette fresque de plus de trois heures qui nous laisse presque essoufflés. La critique étatsunienne a éreinté Babylon, que le New York Times qualifie de « juvénile » et de « paradoxalement puritain ». A vous de vous faire votre idée.

Lumière d’Hollywood par Antoine Desrues

Damien Chazelle s’est imposé comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du cinéma américain contemporain. Fidèle à ses récits sur l’art et les sacrifices qu’il demande, Babylon est un film titanesque, folie des grandeurs décadentes portée par Brad Pitt, Margot Robbie et Diego Calva. Il y a toutes ses obsessions concentrées à la fois dans les limites de son cadre impuissant face à la volonté de capter un trop-plein permanent et dans les remparts métaphoriques suggérés par son titre. Par le prisme d’une longue séquence d’ouverture où les destins se croisent au cœur d’une immense soirée, le cinéaste cadenasse le Hollywood des années 20 dans un espace clos, une cocotte-minute qui ne demande qu’à exploser. Là se mêlent, dans une quête de sensitivité totale, les rêves, les aspirations et les désirs de tous, pour mieux transformer l’ensemble en cacophonie qui broie l’individu. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Chazelle retrouve ses vifs panoramiques et ses travellings rapides, comme pour mieux personnifier l’ogre hollywoodien, qui ne s’attarde sur rien, et laisse tout le monde, à un moment ou à un autre, sur le bord de la route.

D’un plan large spectaculaire sur la fête, un mouvement suffit pour que le cinéaste le mute en un gros plan sur une trompette, à la manière d’un trou noir prêt à nous aspirer. L’image est lourde de sens, et d’aucuns pourront la trouver grotesque à l’aune d’une œuvre qui s’attarde une nouvelle fois sur la transition de l’industrie vers le cinéma parlant. Le film se concentre sur la chute d’une partie de ses icônes, ici représentées par un acteur installé, un Brad Pitt, impérial, une jeune actrice Margot Robbie, plus envoûtante que jamais et un homme à tout faire qui va gravir petit à petit les échelons, la révélation Diego Calva. C’est ce qui passionne le jeune auteur, la vulgarité inhérente à son sujet, dans ce parangon de liberté foutraque que furent les années folles. Entre le western et le film de guerre, Chazelle filme le désert californien comme une énième frontière à repousser, et le théâtre de véritables batailles, où les tournages se multiplient en simultané. Tout ça pour quoi ? Pour la perfection d’une larme qui coule à la seconde près, ou pour le hasard d’un papillon qui se pose sur une épaule en plein coucher de soleil. Une beauté éphémère, en accord avec ceux qui en sont les responsables, balayés à leur tour d’un revers de main.

S’il est débattable de voir dans l’arrivée du parlant un appauvrissement de la grammaire du cinéma, il est incontestable que le muet a transcendé le rapport de la caméra au corps, et Babylon tend à reproduire cet appétit pour le charnel, épaulé par la texture du 35mm si chère à son réalisateur. Hollywood digère et recrache ceux qui choisissent d’entrer dans son temple, et c’est aussi ce que font les personnages dans un mouvement constant d’expurgation, que ce soit par la sueur, le sang, le vomi, ou même l’excrément d’éléphant. Le long-métrage suinte littéralement sous la chaleur du soleil californien, et Damien Chazelle en tire certains de ses plus beaux morceaux de bravoure, quitte à accepter de laisser une bonne partie de ses spectateurs sur le bas-côté. Babylon pèche par excès de zèle, mais il a le mérite de ne pas faire de prisonniers, et pousse dans ses retranchements sa dimension hystérique, portée par la musique aussi brillante qu’entêtante de Justin Hurwitz. Impossible pour cela de ne pas s’attarder sur la meilleure scène du film avec un premier tournage parlant catastrophique, sorte de relecture sous amphétamines de Chantons sous la pluie, où la répétition des plans, des gestes et des paroles finit par rendre fou. Le cinéaste est d’ailleurs conscient du poids de ce modèle, qu’il investit ouvertement comme un miroir déformant, preuve que l’histoire du cinéma ne cesse de se réécrire. Pour évoluer et se redéfinir, l’usine à rêves a besoin de tout casser. Là réside le cycle permanent d’une industrie qui fonctionne par à-coups et autres transitions difficiles, dont seule une poignée d’élus ressort grandie, avant de transformer cette trajectoire en histoire triomphale.

Babylon en devient un film flamboyant sur les oubliés de l’histoire, et ceux qui ont essuyé les plâtres pour que d’autres récoltent les lauriers. On y retrouve toute l’ambiguïté déchirante du cinéma de Chazelle, qui reproduit dans un mouvement nostalgique une sorte d’émoi de la première fois, mais pour mieux capturer un désenchantement. La La Land était déjà construit sur cette même dichotomie, sur un amour sincère des comédies musicales d’antan, tout en admettant son inadéquation dans ce Los Angeles contemporain. De la même manière, Babylon dépeint une soif pure de l’art, tout en la contrastant avec une quête de gloire plus intéressée, où l’ego et le système finissent toujours par pervertir les idéaux. Si le cinéma fige le temps, ceux qui le fabriquent ne peuvent que constater leur effacement inévitable et progressif, souvent marqué par les regrets. Il faut accepter, résigné, de n’être qu’un infime bout de chair dévoré par ce monstre qui nous survit. Alors, comme le montre l’une des plus belles scènes du film, il faut profiter tant qu’on peut de la lumière des projecteurs, avant qu’elle ne s’éteigne.

ENTRETIEN AVEC DAMIEN CHAZELLE par Marie Sauvion

Dans Babylon, son cinquième long métrage, le réalisateur de La La Land retrace l’essence des années 1920 à Hollywood, période grandiose et décadente, entre drogue, orgies et passions brûlantes. Le fruit de dix ans de recherches. Pensé comme une réponse à Chantons sous la pluie, le film Babylon s’est crashé dans la neige avec une sortie pendant les fêtes, aux États-Unis, le film n’y a rencontré qu’une indifférence glacée quand les hommes bleus d’Avatar : La Voie de l’eau, eux, nageaient dans le bonheur. Rencontré avant le verdict du box-office américain, Damien Chazelle savait qu’il jouait gros sur ce long métrage à 80 millions de dollars, d’une durée hors norme de 3H, qui dépeint avec une séduisante outrance la bascule du cinéma muet dans le parlant dans le Hollywood des années 1920-1930. À l’heure où l’industrie n’a d’yeux que pour les superhéros et les franchises, le cinéaste de bientôt 38 ans assure garder la foi et en délivre la preuve en français dans le texte.

Avec Babylon, vous creusez une histoire qui vous passionne depuis toujours, celle de Hollywood. Est-ce un hommage ou une oraison funèbre ? Un peu les deux. L’idée m’est venue en découvrant que des acteurs du muet se sont suicidés quand le parlant a révolutionné le cinéma. J’avais envie de raconter l’envers cauchemardesque, l’origin story de Chantons sous la pluie. Cela me permettait de m’intéresser à cette société qui menait les gens à des extrémités et donc de retrouver le Hollywood d’avant le son, sa folie, sa débauche du moins pour les gens comme moi qui ne prennent pas de drogues ! Et je voulais faire un film aussi fou que ce que j’ai lu en dix ans de recherches.

Babylon se situe entre 1926 et 1932, mais ses héros, une actrice, un jeune Mexicain, un musicien noir portent des questionnements archi contemporains sur la représentation…Il y avait davantage de diversité à Hollywood dans les années 1920, quand le cinéma était considéré comme une discipline mineure, vulgaire, que dans la décennie suivante. Dès que l’industrie a pris de l’importance, avec beaucoup d’argent à la clé, d’autres règles se sont imposées. La mythologie de Hollywood telle qu’on la connaît est tout à fait blanche et même carrément anglo-saxonne, puisque les personnes avec des accents ont été rejetées par le cinéma parlant. Du temps du muet, il y avait des Asiatiques, des Latinos, des Russes, des gens du Moyen-Orient. Il y avait peu de règles, de code moral. Retrouver un peu de cette liberté a pris des décennies.

Qui vous a inspiré le personnage incarné par Margot Robbie, Nellie LaRoy, cette actrice d’une liberté qui semble anachronique ? J’ai imaginé cette « enfant sauvage » en voyant des photos d’époque à ma grande surprise, tout le monde ne portait pas les cheveux courts et bien peignés dans les années 1920 ! Dans son comportement, Nellie LaRoy s’inspire un peu de Mae West, de Jean Harlow, peut-être encore davantage de Clara Bow. Il y a aussi pas mal de Joan Crawford. Arrivée très jeune à Hollywood, Crawford allait danser dans les clubs en espérant se faire remarquer…Chaque personnage est né d’un mélange de trois ou quatre personnes réelles.

Vous offrez à votre héroïne une sortie de scène assez mystérieuse. Les destins d’actrice sont-ils forcément tragiques ? Si on veut être honnête, il faut accepter de regarder la tragédie au cœur de l’entreprise hollywoodienne, la beauté et la mocheté, la lumière et le noir. Alma Rubens, Frances Farmer, Marilyn Monroe, Jean Seberg, il y a tellement d’histoires terribles dont on garde des images immortelles…C’est tout le paradoxe d’une beauté éternelle sur la pellicule, liée à tellement de laideur, de mort.

Comme Gene Kelly dans Chantons sous la pluie, Brad Pitt incarne un acteur au sommet de sa gloire à l’arrivée du parlant. Un personnage classe et mélancolique, sans doute le plus émouvant…Comme disait l’acteur des années 1920 Fatty Arbuckle, dès qu’une star parvient au sommet, elle ne peut plus que tomber. C’était génial de travailler avec Brad car étant une star depuis longtemps, il pouvait exprimer des choses intimes, puiser dans ses souvenirs. Il y a chez lui quelque chose de tendre, de doux, une vulnérabilité qui apparaît à mesure qu’il prend de l’âge. Je trouve ça hyper beau.

Vous mettez en scène des fêtes folles et des séquences de tournage en extérieur très spectaculaires. Comment était-ce de diriger une armée pareille ? Comme un rêve d’enfant. C’est important pour moi, même au niveau philosophique, de créer le spectacle en direct devant la caméra, avec de vrais figurants et peu d’effets spéciaux. Peut-être parce que j’ai commencé dans le documentaire quand j’étais étudiant. Ce qui est drôle, c’est la mise en abyme qu’on a vécue en tournant les scènes dans le désert…Comme les personnages, on grimpait chaque jour la colline pour réussir à filmer le coucher de soleil. On ne peut pas recréer cette lumière-là.

Pourquoi y a-t-il tant de films sur Hollywood et sur le cinéma ? On a une expression en anglais « write what you know », « écrivez sur ce que vous connaissez ». Pour un cinéaste, cela permet de parler de manière personnelle, authentique, et d’y mettre de l’émotion…Mais Babylon, selon moi, parle moins du cinéma que d’une société en mutation. Que se passe-t-il quand on est confronté à des changements technologiques ou culturels de manière brutale ? On vit des transitions similaires actuellement. Babylon se situe dans les années 1920 mais parle du présent, alors que La La Land, qui se déroulait à Hollywood de nos jours, en évoquait le passé.

C’est la première fois que vous travaillez avec un studio historique, la Paramount…J’ai eu beaucoup de chance parce que ce n’était pas vraiment un film de studio, dans le sujet, le ton…D’ailleurs, tous les autres ont dit non. Paramount a pris le risque, sans essayer d’aseptiser le scénario. Ils ont dit oui à un film de trois heures, avec du sexe, de la drogue, de la violence. C’est plus difficile aujourd’hui que dans les années 1970 de tourner un film comme ça, un film d’auteur pour le grand écran et le grand public. Or c’est l’enjeu qui prime pour moi c’est de s’assurer qu’on fera toujours du cinéma d’auteur, quel que soit le genre, et défendre la vision personnelle des cinéastes, qu’ils s’appellent Jean-Luc Godard ou James Cameron.

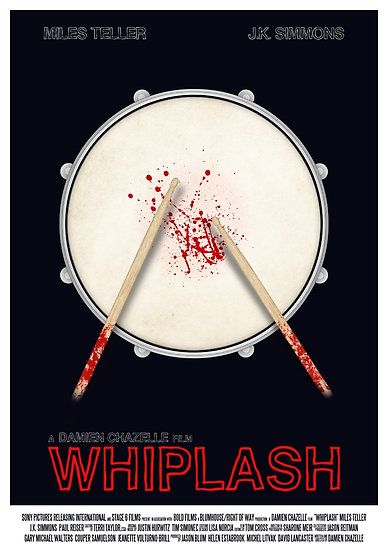

PREMIER FILM…PRECISION METRONOMIQUE…

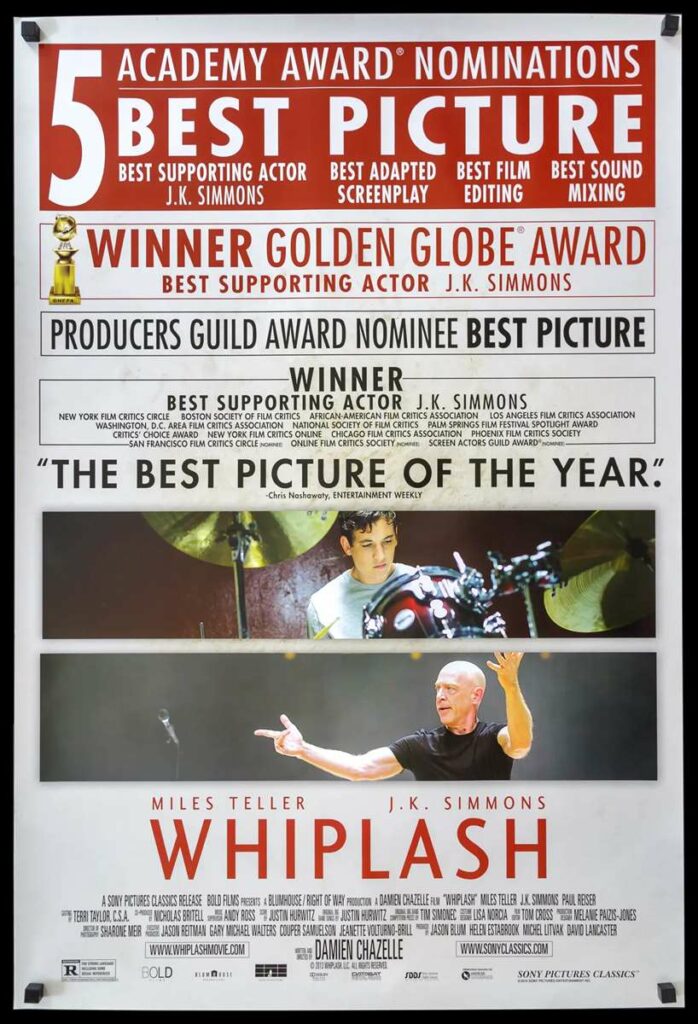

Rarement un duo de comédiens aura révélé une si étonnante alchimie, une semblable incandescence. Whiplash est avant tout un duel au sommet, emmené par un couple de comédiens abrasifs, dont la moindre inflexion électrise l’écran, dont chaque parole cingle avec une précision chirurgicale. Miles Teller confirme une fois de plus son formidable potentiel, ainsi que l’énergie du contretemps, l’art du retrait qu’il maîtrise à la perfection. En double colérique et négatif, J.K. Simmons compose un antagoniste tour à tour fascinant et terrifiant.