Film sud-coréen coécrit et réalisé par Bong Joon-ho. Son film en compétition officielle au Festival de Cannes 2019 remporte la Palme d’or à l’unanimité du jury. Premier film sud-coréen à obtenir cette récompense. Premier film en langue étrangère, à gagner l’Oscar du meilleur film (2020) Unique long métrage à obtenir lors de la même cérémonie l’Oscar du meilleur film et l’Oscar du meilleur film étranger avec l’Oscar du meilleur scénario original et celui du meilleur réalisateur. Il devient le premier réalisateur à égaliser le record de Walt Disney, détenu en 1954, en remportant quatre Oscars la même soirée.

Décryptage d’un triomphe mérité. par Simon Riaux

Entre un achat par Netflix qui fit diversion et un propos qui laissa sur le carreau une bonne partie de la critique, Okja, dernier passage de Bong Joon-ho sur en 2017, ne fut pas de tout repos. Il revient en 2019 avec Parasite, lauréat de la Palme d’Or et de quatre prestigieux Oscars dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Quand Ki-woo entrevoit l’opportunité de donner des cours d’anglais à la fille d’une riche famille, sa famille, qui survit d’arnaques et de combines minables, le pousse à tirer le meilleur parti de la situation. Mais ce qui démarre comme un stratagème rémunérateur et presque innocent va prendre un tour aussi terrible qu’inattendu. Avec pareil point de départ, on imagine que Bong Joon-ho va de nouveau se pencher sur des conflits de classe, et en examiner la lutte sanglante. Si ces éléments sont depuis toujours au programme de sa filmographie, il les agence bien différemment dans Parasite. Quand le dispositif théorique a par le passé alourdi les récits du cinéaste, on sent ici un désir manifeste de sacrifier une forme de finesse analytique pour maximiser la puissance du propos. Ainsi, il faut moins de dix minutes à Parasite pour établir ses grands principes, dévoiler un élément perturbateur, et complexifier à l’extrême la situation, le tout avec un humour dont la férocité laisse pantois.

La mise en scène se consacre intégralement à la lisibilité de l’espace et à la manipulation de la géographie, autorisant le spectateur dès les premiers instants à saisir les enjeux du décor presque unique du film, tout en le dupant avec une malice revigorante. Moins compositeur d’images obsédantes que sur ses précédents films, le cinéaste lance toutes ses forces dans la bataille de l’intensité narrative, soignant son montage et le tempo interne des séquences afin de multiplier les moments de tension paroxystiques, certains faisant directement écho à La Cérémonie de Claude Chabrol. Non pas que Bong Joon-ho ait renoncé à la minutie de son cinéma, mais on sent régulièrement que sa focale passe moins par l’édification de plans parfait que par la confection d’une mélodie d’ensemble, qui nous embarque dans une accélération exponentielle, et dont la célérité demeure le rouage primordial. Mêlant les temporalités, les espaces et les tonalités avec une précision chirurgicale, il offre plusieurs moments de bravoure, allant d’un complot pêchu à une séance de cuisine rocambolesque, aux issues incertaines et aux conclusions ravageuses.

Ce qui permet au film de retrouver la verve politique de son auteur, c’est l’intelligence maniaque de sa construction. Truffé de symboles, d’images se faisant écho les unes aux autres, le réalisateur de Memories ofmurder transforme progressivement sa comédie sardonique en chronique sociale horrifique, où l’humiliation des travailleurs se fait moteur de la violence à venir. Ainsi, dès la première séquence, apparaissent les insectes auxquels va inconsciemment s’identifier la famille de Ki-taek, jusqu’à se transformer littéralement en rampant lors d’une séance de cache-cache aussi hilarante que génératrice de tensions. Il en ira de même pour tous les motifs structurant l’univers faussement aseptisé dans lequel se déroule l’essentiel de l’intrigue, réservant régulièrement des effets de sidération mordants, alors que l’ambiguité du propos se fait toujours plus prononcée. Grâce à ses bouffées de suspense implacablement orchestrées, la mutation du métrage s’opère presque au corps défendant du spectateur, qui réalise à la faveur d’une séquence torrentielle combien Parasite a sombré dans la tragédie. Peu importe dès lors que son épilogue s’attarde un peu, ou que le metteur en scène sacrifie son goût de l’ambivalence sur l’autel du choc.

En effet, la construction générale du récit s’avère parfaitement retorse, et quand le rire amer laisse place à l’horreur politique, on réalise soudain avec quelle soin le scénario a distillé au gré de son arnaque tentaculaire les ingrédients d’un poison autrement plus létal. Faisant initialement mine de renvoyer dos à dos ces deux familles, des escrocs affreux, sales et méchants d’un côté, et leurs proies riches, ivres de fatuité et d’inconséquence, le film attend son dernier tiers pour altérer son dispositif de départ, troquant le jeu de massacre truculent pour un carnage autrement plus concret. Alors que la gravité des situations se fait jour à la faveur d’une apocalypse météo qui s’en prend directement à la théorie économique du ruissellement, Parasite dévoile toute sa puissance d’arrêt. Finalement plus désespéré que bien d’autres propositions de Bong Joon-ho, il autopsie sans pitié aucune les mécaniques dressant les individus les uns contre les autres. Et malgré tout à la faveur d’un équilibre sidérant entre humour, architecture piégeuse et redoutables trouvailles scénaristiques, il parvient jusque dans sa dernière réplique, à conserver une ironie tranchante et délectable. C’est là que se niche la grande élégance du film, qui en dépit de sa radicalité et de sa mise en scène au scalpel, ménage toujours le confort du spectateur, conscient que du plaisir profond qu’il retirera dépend la réception de son propos. De cette performance funambule, le réalisateur tire peut-être son meilleur film à ce jour.

Parasite, the Black and White Version…Sobrement intitulée cette nouvelle mouture a été revue, corrigée et étalonnée sous la supervision de Bong Joon-ho et de son directeur de la photographie Hong Kyung-pyo. Le cinéaste s’étant dit inspiré par les premiers films d’horreur comme le Nosferatu de Murnau en 1922, mais aussi par Ingmar Bergman et Hitchcock, il n’est pas étonnant qu’il apprécie également l’esthétique particulière et les nombreuses possibilités cinématographiques offertes par le noir et blanc.

Il sera fascinant de voir comment l’expérience de visionnage change lorsqu’un film identique est présenté en noir et blanc. J’ai regardé la version en noir et blanc deux fois maintenant, et parfois le film ressemblait plus à une fable et me donnait l’étrange impression de regarder une histoire ancienne. La deuxième fois que je l’ai regardé, le film m’a semblé plus réaliste et plus tranchant, comme si j’étais coupé par une lame. Il mettait également en valeur les performances des acteurs et semblait tourner davantage autour des personnages. En noir et blanc la tragédie de cette lutte des classes prend le dessus sur la comédie, les visages deviennent effrayants, le clair-obscur empoisonne l’atmosphère et les cadrages apparaissent d’autant plus cruels pour décrire les inégalités qui se creusent de plus en plus en Corée et dans le monde entier où le capitalisme règne sans partage. Seul l’emploi permet à différentes classes sociales de se rencontrer…Lorsque l’une est engagée en tant que domestique au service de l’autre, dans la société capitaliste d’aujourd’hui, il existe des rangs et des castes qui sont invisibles à l’œil nu. Nous les tenons éloignés de notre regard en considérant les hiérarchies de classes comme des vestiges du passé, alors qu’il y a encore aujourd’hui des frontières infranchissables entre les classes sociales. Je pense que ce film décrit ce qui arrive lorsque deux classes se frôlent dans cette société de plus en plus polarisée.

BONG JOON-HO

2000 – Barking Dog

2003 – Memories of Murder

2006 – The Host

2009 – Mother

2013 – Snowpiercer

2017 – Okja

2019 – Parasite

INCROYABLE PARCOURS…

Bong Joon Ho réinvente le polar avec Memories of Murder/2003, sublimé le film de monstre écolo avec The Host/2006, politisé le blockbuster de SF avec Snowpiercer/2013 et le voilà couvert d’or à Cannes et dans les salles obscures pour Parasite. Régal pour les puristes tout en restant accessible au grand public, comme jadis Pulp Fiction autre rare palme d’or bien pop, ce thriller virtuose marque l’explosion mondiale du cinéaste coréen de 49 ans, qui décoche un nouveau coup de pied dans la fourmilière. Distributeur de ses films en France, Manuel Chiche, l’opiniâtre patron de la minuscule et vaillante structure The Jokers, devenu un de ses amis proche, savoure légitimement le fabuleux destin de Parasite…C’est le film d’un réalisateur au sommet de son art et de sa maîtrise à mixer tous les genres au sein d’un objet unique, tout en s’arc-boutant sur son obsession majeure, la lutte des classes. On vient de vivre en France six mois où les gens sont descendus dans la rue tous les samedis contre la fracture sociale, je pense que Parasite et son message de solidarité touche forcément beaucoup de monde.

Dans ce septième long-métrage, le réalisateur suit la lente infiltration d’une famille riche de Séoul par une famille pauvre, qui profite de la naïveté de ses hôtes fortunés pour se substituer méthodiquement à ses employés de maison. Un grain de sable imprévu dans le plan bien huilé des intrus va déclencher un engrenage aux conséquences dévastatrices pour les deux clans. Satire sociale, comédie, drame familial, suspense, épouvante, étude de mœurs…Plus encore que les autres films du réalisateur, difficile de ranger cette nouvelle pépite dans une case précise. Admirateur de Spielberg, Clouzot, Chabrol…Que la Bête meure l’a beaucoup influencé pour Parasite et du Coréen Kim Ki-young dont La Servante est l’autre grande référence du film, Bong Joon-ho pétrit sans complexe une pâte nourrie d’innombrables ingrédients. Pour un non-initié, le résultat peut déstabiliser, tant ses films font surgir parfois sans crier gare un gag burlesque en plein milieu d’une scène dramatique ou bien alternent le grotesque, l’émotion et le suspense dans une même intrigue…Observez bien l’arrière-plan de ses films, on y trouve souvent un détail décalé qui tempère le sérieux de la scène…Son œuvre est à son image. Dans le privé, Bong a un côté sombre, on sent parfois chez lui des accès de déprime qui le poussent à la solitude. Mais il est aussi jovial et farceur et il veut toujours éviter la mièvrerie à l’écran.

Fan de chaos et de dérision, Bong Joon-ho aime quand le monde ne file pas droit et que les êtres sont faillibles. Fils d’une institutrice et d’un designer industriel, il a grandi sous la dictature et en a gardé d’indélébiles stigmates, comme il nous le confiait lui-même à Cannes en 2017, à l’occasion d’Okja, sa curieuse comédie sur un énorme cochon génétiquement modifié…La dictature militaire était toujours au pouvoir en Corée quand j’étais au lycée. La démocratie n’a été instaurée qu’en 1993 et mes amis et moi avons vraiment vécu ces bouleversements politiques. Les manifestations à la fac réprimées violemment, les gaz lacrymogènes, je les ai vécus. La violence m’angoisse parce que je l’ai vécue depuis l’enfance à l’école, où les professeurs battaient traditionnellement leurs élèves. Une fibre contestataire et politique traverse de fait pratiquement tous ses films, avec la lutte des classes et un regard acéré sur son pays en leitmotiv…

Dans son premier film, Barking dogs, on a un couple dont le mari est un universitaire sans emploi et qui se fraiera un chemin dans la société via la corruption. Dans Memories of murder, derrière la traque d’un serial killer, Bong décrit la société coréenne sous la dictature des années 80. Dans Snowpiercer, les survivants de la glaciation sont répartis dans le train en fonction de leur classe sociale. Et dans Parasite, Bong se moque de cette nouvelle bourgeoisie tapageuse dans l’étalage de ses richesses et conductrice de 4×4, qui a émergé en Corée depuis une vingtaine d’années, chaque fois, Bong souligne cet ascenseur social en panne et dans Parasite, les méchants veulent juste rétablir un certain équilibre, ils veulent juste travailler, résume les Cahiers du cinéma.

La conscience écologique traverse tout autant Snowpiercer et son climat détraqué que la farce Okja et ses manipulations génétiques ou que The Host et sa créature marine nourrie aux déchets toxiques jetés par l’armée américaine dans la rivière Han. La famille est également au cœur du cinéma de Bong Joon-ho, dont un discret tatouage à l’intérieur de son poignet droit signifie « femme et fils ». Très proche de son père, mort en avril 2017 et auquel Parasite est dédié en filigrane, Bong raconte souvent la puissance du lien clanique, pour le meilleur et pour le pire…Ce sont souvent des familles organiques, soudées malgré leur aspect dysfonctionnel, comme celle de The Host et de Parasite, dont chaque membre se complète pour devenir plus fort dans l’adversité. On trouve beaucoup de familles de ce modèle en Corée. Les thématiques sociale et familiale n’ont certes rien de révolutionnaire au cinéma, mais la touche personnelle de Bong Joon-ho est de les avoir systématiquement fusionnées dans des intrigues complètement barrées et toujours inattendues.

La conception des décors. par Lisa Trichès

60 % du film se déroule dans cette maison, vitrine impeccable d’une richesse qui donne la sensation aux Ki-taek de venir d’un autre monde, eux qui vivent dans un minable appartement situé sous le niveau du trottoir. La maison de la famille Park a été entièrement construite pour le tournage. Le chef décorateur Lee, qui avait travaillé sur Snowpiercer de Bong, l’a conçue dans un style minimaliste et très moderne qui souligne l’apparente perfection de ses habitants…Puisque la maison de monsieur Park est construite par un architecte dans le récit, ce n’était pas facile de trouver la bonne approche pour concevoir la maison. Je ne suis pas un architecte, et je pense qu’il y a une différence entre la manière dont un architecte conçoit l’espace et la manière dont un décorateur le conçoit. Nous donnons la priorité au placement des personnages et aux angles de la caméra, tandis que les architectes construisent des espaces pour que des gens y vivent, et les conçoivent selon cette perspective.

C’est un critère d’ordre pratique qui a présidé à la conception des plans. Il fallait que la maison soit représentative de la vision de Bong, qui aborde dans son film le thème de la lutte des classes. A l’image des enfants Ki-taek, que Madame Park embauche pour aider sa petite fille et son fils pour leurs devoirs, le cinéaste a lui-même été tuteur auprès de jeunes issus de familles aisées une expérience dont il s’est souvenu pour écrire Parasite. Afin de donner une dimension visuelle à la notion de contraste, dont témoigne déjà l’opposition entre le décor vaste et épuré de la demeure et le petit et chaotique appartement des Ki-taek, Bong a situé la maison des Park sur les hauteurs de la ville, alors que les Ki-taek vivent en contrebas. Leur appartement se situe même à moitié sous terre, ses fenêtres étant au niveau du trottoir…Il y a cette peur de tomber plus bas encore, mais l’espoir demeure grâce à cette situation intermédiaire, donc cela reflète bien l’espace liminal dans lequel se trouvent les Ki-taek. Cette espace a lui aussi été construit pour les besoins du film. Conçu au gré des incidents inhérents à la préparation d’un décor à partir de matériaux employés dans le bâtiment briques, fenêtres, tuyaux…glanés à droite à gauche, il fallait que ce lieu puisse subir l’inondation qui survient au cours du film. La salle de bains dans laquelle les enfants tentent de capter le réseau et où se réfugie la jeune fille lors de cette scène d’averse mémorable, est inspirée des souvenirs de Lee, qui avait vécu dans un appartement similaire durant sa jeunesse.

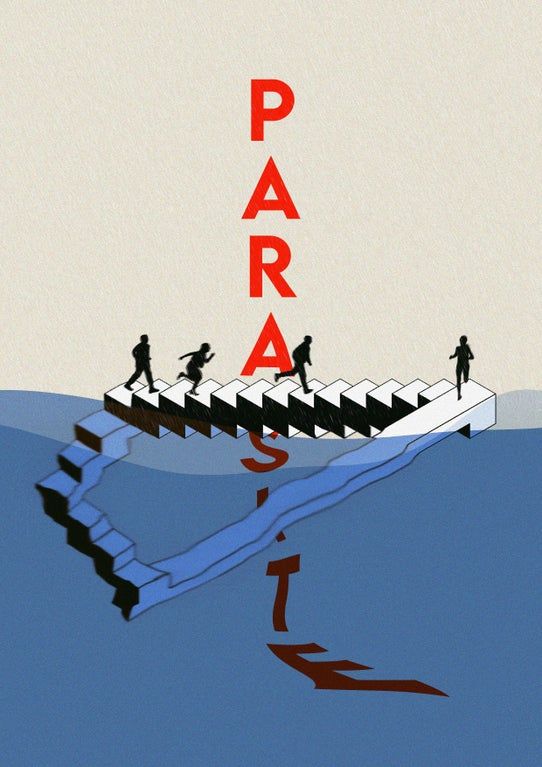

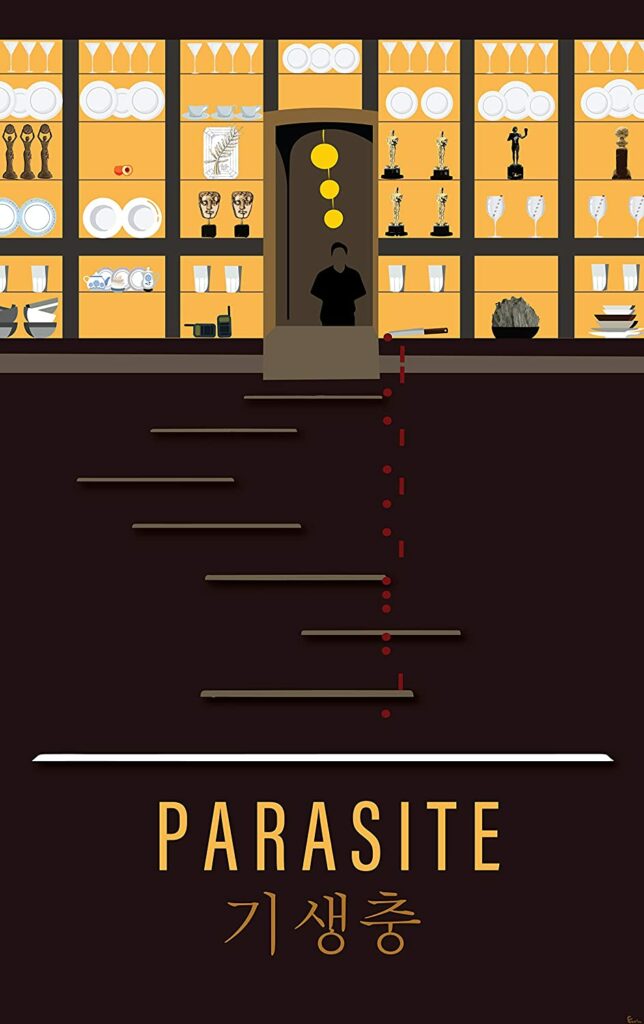

La conception de la maison des Park devait par ailleurs prendre en compte le concept de parasite autour duquel se déploie le film. L’agencement des espaces est donc né de longs préparatifs permettant de déterminer le placement des personnages et les mouvements de caméra. Les Ki-taek s’infiltrent chez les Park, et les uns comme les autres s’observent continuellement. La distribution des obstacles que sont les meubles et les murs a ainsi été définie selon la circulation des regards et la possibilité pour les personnages de se cacher et d’espionner les autres à leur insu. Aux « blocs » que constituent la maison et l’appartement se sont additionnés de nombreux escaliers, afin de mimer, à travers l’ascension et la descente des personnages, le déplacement sur l’échelle sociale. Ces escaliers relient les espaces…La rue à la maison des Park, leur rez-de-chaussée à leur premier étage, leur maison à l’appartement des Ki-taek, qui sont par ce biais compartimentés, à l’image des wagons du train de Snowpiercer, où les passagers étaient répartis selon leur classe sociale. Lee a enfin expliqué qu’il avait conçu la maison des Park de manière à ce que l’espace épouse le format de l’image panoramique 2 :35. Elle est large et profonde plus qu’elle n’est haute, afin de permettre à la caméra de circuler plus aisément. C’est aussi pour faciliter les mouvements de la caméra que les décors ont été construits en extérieur et non en studio, bénéficiant dans le même temps de la lumière naturelle. L’équipe a effectivement privilégié celle-ci aux dépens des éclairages artificiels. Bong et Lee ont collaboré avec le chef opérateur Hong Kyung-pyo pour orienter la maison selon la lumière du soleil et obtenir ainsi la lumière adéquate aux scènes du film, notamment celle du dramatique goûter d’anniversaire, tournée en matinée sous un soleil éclatant. Une méticulosité qui a donné à l’excellent scénario de Parasite la richesse visuelle et la mise en scène virtuose qui lui ont valu sa Palme d’or, amplement méritée.

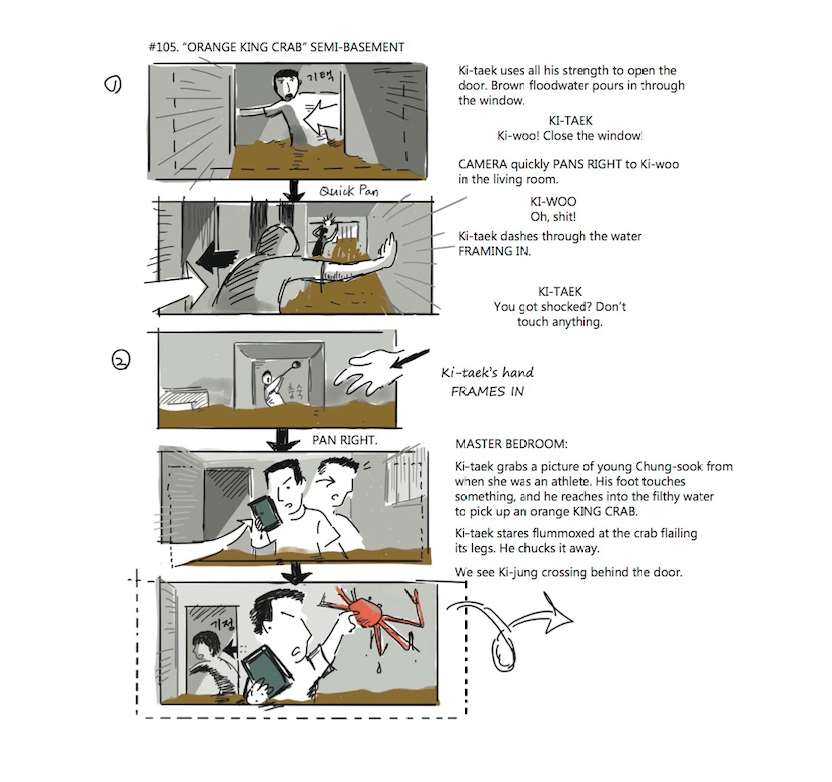

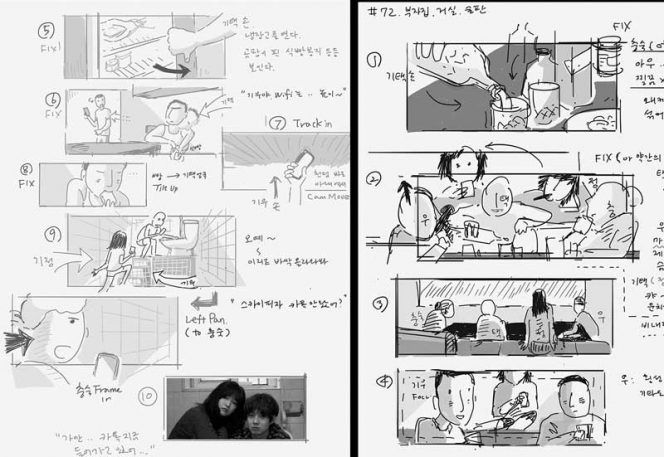

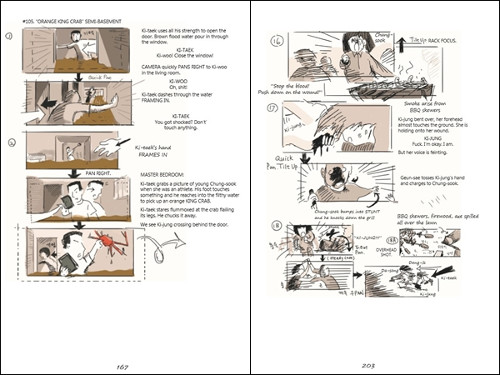

Story Board de Parasite dessiné par Bong Joon-ho

RETOUR SUR IMAGE…MEMORIES OF MURDER

Parfois, comme pour son chef-d’œuvre Memories of Murder, ce mélange bouillonnant produit carrément une œuvre formellement éblouissante, aux influences rayonnant jusqu’à Hollywood. Memories of Murder, c’est vraiment Zodiac avant l’heure, David Fincher a forcément vu le film avant de faire le sien. Certains plans de la première saison de True Detective le citent aussi ouvertement. Inspiré d’une histoire vraie, le film suit la traque obsessionnelle et infructueuse, dans la Corée de 1986, d’un serial killer par un flic de province et son confrère de la ville. Les suspects s’enchaînent, mais l’enquête piétine. Alternant constamment l’intimiste et le spectaculaire, à l’image de cette course-poursuite pédestre traversant des ruelles étroites pour finir dans une vaste carrière où le tueur s’est probablement infiltré parmi les ouvriers, ce déjà grand classique du polar évoque les cinémas d’Hitchcock et De Palma par son sens du détail et sa virtuosité. Mais surtout, Bong ose alors finir le film sur le triomphe du mal, au générique de fin, le coupable n’est toujours pas arrêté. Sous le vernis du suspense, la film se termine par ailleurs par un poignant gros plan sur le visage du flic incarné par Song-Kang ho, son acteur fétiche, également à l’affiche de Parasite, rongé par le doute, le désarroi, mais aussi tant d’autres tourments qu’il nous appartient de décrypter. Un choix risqué, typique de la direction d’acteurs du cinéaste, basée bien davantage sur le corps et les regards que sur les mots. Plus que ses dialogues, on retiendra de son cinéma certains plans inoubliables, Bong Joon-ho vénère Spielberg, et d’ailleurs plusieurs plans de son film rendent hommage aux Dents de la mer, comme lorsque la tête du tueur apparaît dans les champs tel l’aileron du requin. Ou comme ces policiers prêts à arrêter n’importe qui pour assurer qu’ils tiennent le coupable, à l’image des autorités d’Amity qui affirment avoir capturé le requin. Drôle et émouvant, spectaculaire et minimaliste, social et divertissant, le cinéma iconoclaste de Bong Joon-ho est insaisissable comme le serial killer de Memories of Murder, et c’est aussi cela qui fait tout son prix. On est heureux que Parasite confirme en salle la reconnaissance définitive par le grand public d’un auteur qui n’a pas fini de bousculer la pop culture.

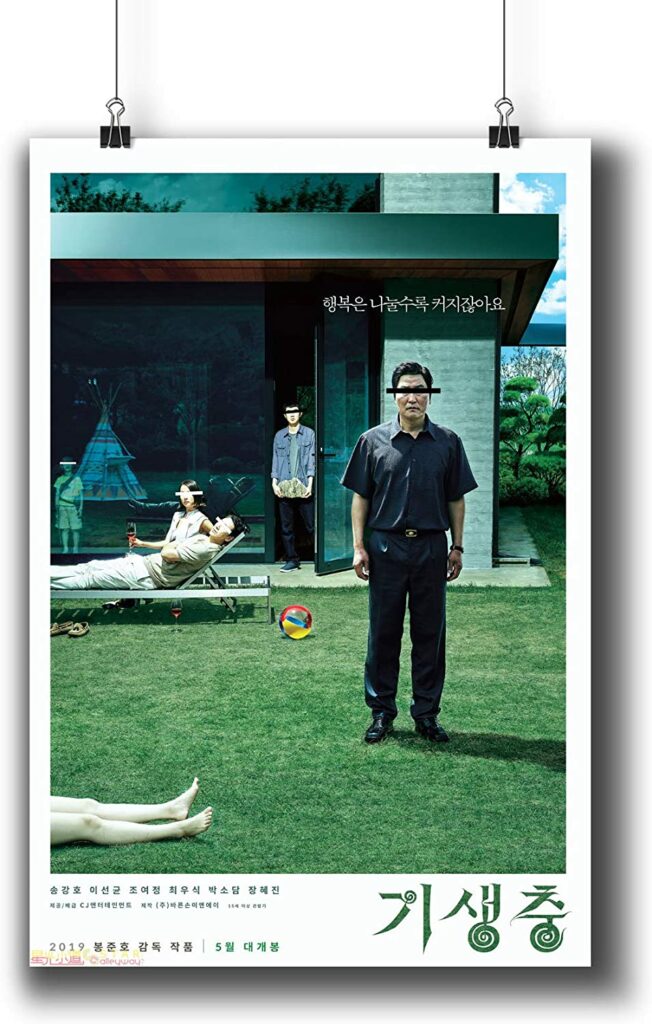

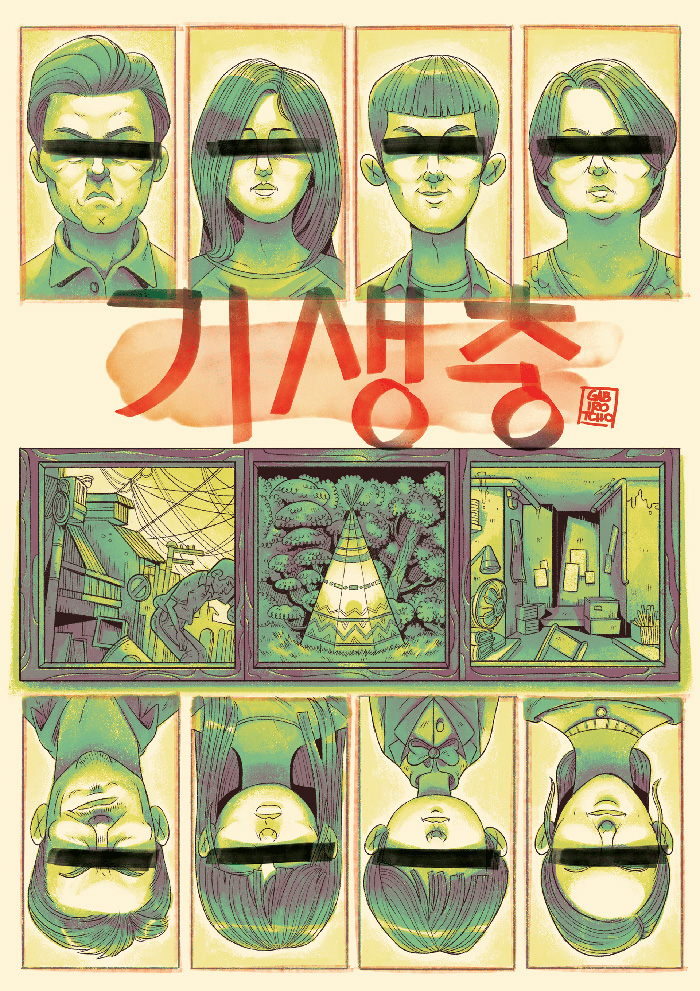

AFFICHES DU MONDE ENTIER