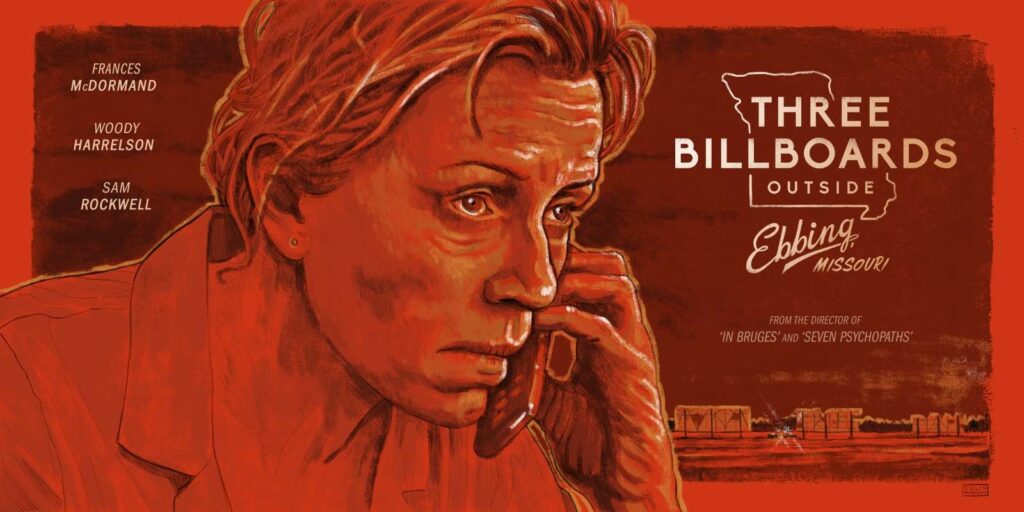

Et puis il y a Frances McDormand…Elle tourne depuis 1984 son premier film sera Sang pour Sang le premier film des frères Coen…Rencontre si capitale qu’elle se marie avec Joël Coen…54 films à ce jour en 2020 et 8 films avec les frangins. Femme déterminée et remarquable, trois oscars avec Fargo (1996) Nomadland (2021) Three Bilboard (2018). Laissez vous embarquer dans cette ville d’une Amérique si profonde qu’elle vous dira tout de son état…JP

L’EFFET HUMAIN par Benoît Smith

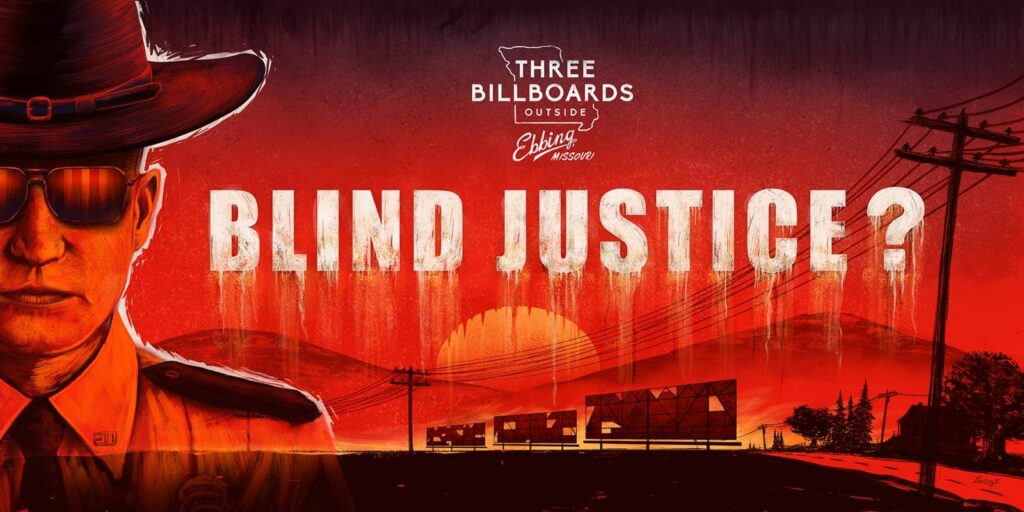

Three Billboards… reconduit, avec plus d’assurance et moins de scories, l’artisanat un brin roublard déjà mis en œuvre par le même auteur Martin McDonagh dans Bons baisers de Bruges, par injections de touches de comédie dans des conventions de genre sombre, inviter à suivre une galerie de personnages décalés prometteurs de surgissements d’humanité inattendus, laissant le spectateur entre sympathie et vague malaise. Le décor est ici une petite ville du Missouri, où une femme revient sept mois après que sa fille y a été violée et assassinée par un inconnu jamais identifié. Avisant trois panneaux publicitaires à l’entrée de la ville, elle les loue pour y fustiger en grand format l’absence de résultats des autorités locales en citant nommément le shérif qui les dirige. Elle engage ainsi un bras de fer où personne ne compte fléchir, ni les policiers piqués au vif, ni les bons citoyens tenant à leur tranquillité, ni elle toute à sa quête de justice vengeresse au point d’indisposer même son fils et son ex-mari. Mais jusqu’où l’obstination de l’héroïne peut-elle la mener aveuglément ? L’immobilisme de la police est-il le fait du shérif, plutôt brave type mais usé, ou de son service en général, en particulier de cet officier aux allures de redneck dont les principaux centres d’intérêt sont la bière, les comics et l’usage de sa matraque ? Et même celui-ci est-il bien, au fond, cet incurable abruti auquel il ressemble ? Dans un cadre qui n’aurait pas déplu aux frères Coen dont il invoque le compositeur attitré, Carter Burwell, une actrice familière, Frances McDormand, et quelques grammes de stupidité humaine, McDonagh nous balade au milieu de personnages qu’il présente ostensiblement de façon à ce qu’on croie en cerner les caractères ou les archétypes, jusqu’à ce que pour chacun d’eux des comportements, réactions ou revirements inattendus laisse entendre qu’ils sont capables d’autre chose.

L’entreprise de jeu avec les codes et les attentes sur les personnages n’est pas déplaisante. Cependant, quand on compare l’approche de McDonagh à celle de cinéastes au regard plus limpide sur l’humain, on constate bien ce qui manque au premier pour convaincre sans réserves. Chez McDonagh, ces moments où l’humain se trahit sous les postures ne vont pas toujours de soi, c’est même souvent un effet qu’il lui faut provoquer, par un léger supplément d’interventionnisme dans l’écriture notamment celle des dialogues et dans la direction des acteurs, ceux-ci étant par ailleurs tous irréprochables, mais souvent poussés à la limite du cabotinage. L’auteur n’évite pas toujours de se montrer comme maître de ses personnages et des effets par lesquels il compte nous surprendre avec eux, aux commandes de la balance entre sympathie et malaise à manipuler entre eux et notre regard comme dans ce plan-séquence plein de suspense où l’on suit l’officier bourrin, ivre de douleur et de colère, traverser la rue et monter à l’étage d’un bureau pour tabasser et défenestrer un concitoyen, le tout enrobé d’une musique innocente ce type de contrepoint que les admirateurs de Scorsese connaissent bien.

C’est pourquoi, si l’on prend plaisir à suivre ces personnages et à découvrir leurs failles, leurs limites et leurs hésitations, c’est toujours un plaisir sous contrôle, pas forcément le plus franc qui soit, où l’on perçoit un petit peu trop la présence du marionnettiste. Néanmoins McDonagh s’en sort, parce que de toute évidence il ne considère pas ses personnages que comme des générateurs d’effets. On note d’ailleurs que son goût pour les personnages, sa capacité à donner même aux plus secondaires d’entre eux une certaine importance à un moment donné, l’amènent à faire de son récit un condensé de série, où chaque « chapitre » de l’histoire donne l’impression de pouvoir en contenir d’autres comme la relation de l’officiel à sa mère, la fausse drague entre l’héroïne et un nain qui l’a couverte dans une enquête au point que la fin ouverte du film aurait bien pu être un cliffhanger de saison.

FIRE… par Mickaël Lanoye

Si le cinéma de Martin McDonagh a toujours été parfaitement sympathique, on n’ira pas jusqu’à clamer haut et fort que ses deux premiers films pour mémoire Bons baisers de Bruges (2008) et 7 psychopathes (2012) laissaient augurer d’une quelconque manière la claque ressentie à la vision de 3 Billboards : Les panneaux de la vengeance. Car en abordant de front un genre et une tonalité devenus depuis quelques années la chasse gardée des frères Coen, on ne s’attendait pas du tout à ce que le cinéaste parvienne à ce point à s’approprier cet univers, évoluant sur un fil très ténu entre l’humour très noir et la crudité du « réel », qui fait régulièrement et brutalement son irruption dans le récit.

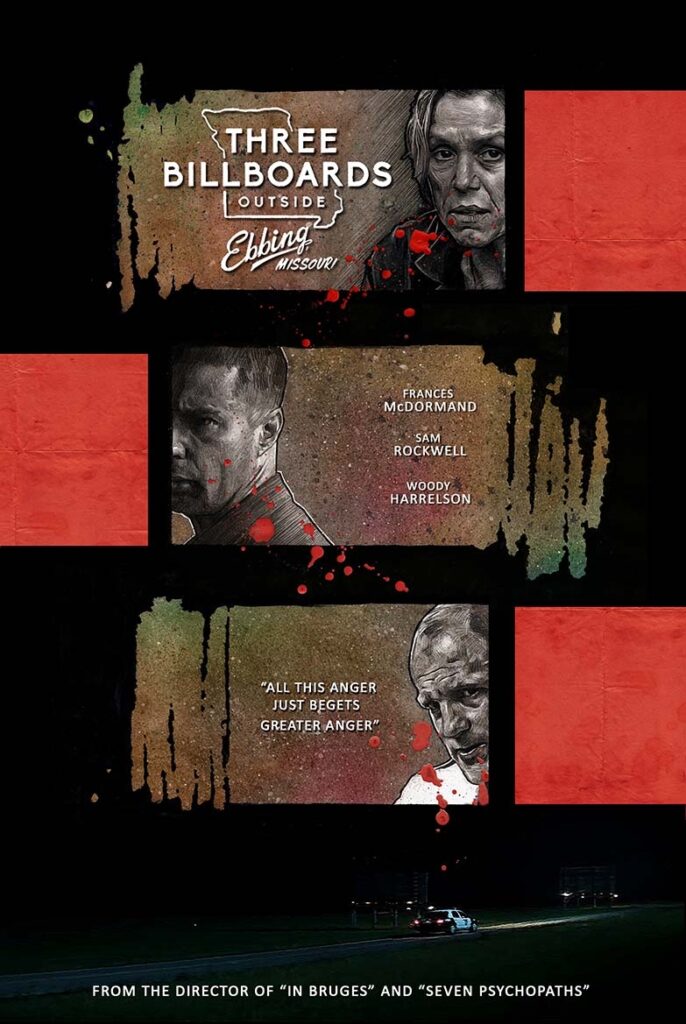

De fait, si le film provoque très régulièrement le rire, en nous donnant à voir les réactions absurdes de personnages ouvertement bas de plafond, la grande force de Martin McDonagh a été de ne point trop forcer le trait, restant toujours sur les rails d’une certaine « plausibilité », et surtout de ne pas prendre ses personnages de haut, si cons puissent-ils paraître à priori. Ainsi, il parvient à faire exister tous ses personnages au-delà de leur simple apparence, et les failles que peut découvrir le spectateur au fur et à mesure du déroulement du film finissent par rendre intéressants tous les protagonistes de l’histoire. Au-delà du personnage de Dixon (Sam Rockwell, excellent) on découvre la personnalité à mi-métrage, même des personnages très secondaires, tels que James, le nain interprété par Peter Dinklage, tous révèlent à un moment ou à un autre une réelle humanité qui, au final, les rendra particulièrement attachants.

Mené par la prestation extraordinaire de Frances McDormand, qui parachèvera de dresser des passerelles entre le film de McDonagh et les chefs d’œuvres passés des frères Coen, le film est non seulement porté par un scénario d’une précision d’orfèvre, mais également par un casting tout entier en état de grâce, qui permettra au spectateur de passer du rire à une émotion sourde en l’espace parfois de quelques secondes seulement. Un sacré chef d’œuvre, permettant à l’élève McDonagh de rejoindre, si ce n’est de dépasser, la classe de ses maîtres les frères Coen.

AU BOUT DU CHEMIN…

A travers ce faux polar, Martin McDonagh dresse le portrait d’un patelin de l’Amérique profonde dans toutes ses facettes, en ce compris les moins reluisantes. Son écriture, qui évite tout manichéisme, est brillante, tous les personnages, même les plus secondaires, sont passionnants, et les dialogues sont empreints d’un humour noir d’une férocité réjouissante. Et son évolution touche presque à la rédemption. Il n’y a sans doute pas de messages religieux dans le film, au reste le prêtre, qui a droit à sa séquence, se situe très clairement du côté de l’ordre officiel, surtout pas de bruit…Il n’y a dans le film aucun acte d’espérance, les portes qui semblent s’entrouvrir sur un peu d’espoir se referment aussitôt, aucun acte de contrition, pas davantage de concession, de regret, d’oubli…Mais, au bout du compte, un essai cathartique, comme un acte de rédemption.

C’est donc cette évolution qui finit par donner son rythme au récit avec une transition symbolique à l’instant où l’histoire bascule, lorsque le grand chef blanc, le grand sage, le boss aimé de presque tous, Woody Harrelson, sorte de l’histoire et cède la place à un nouveau chef, noir désormais, incarné par Clarke Peters, l’acteur de The Wire et de Treme, en nouveau grand sage charismatique et en quasi clone de Morgan Freeman. C’est évidemment à ce moment que les secousses sont les plus terribles, comme les soubresauts accompagnant inévitablement l’installation d’un ordre nouveau et inadmissible, avec l’accumulation des menaces plus que menaçantes, des incendies dantesques, des combats dans un pandémonium de violence à feu et à sang. Et même jusqu’à une évocation, à peine masquée, de la guerre en Irak. Un récit soumis à une évolution aussi imparable qu’impossible soumise à tous les personnages.

Tous, vraiment ? En réalité il en reste une, tout à son combat désespéré, par instants aux limites de l’injustice, qui demeure totalement inflexible, par-delà toutes les sollicitations. Le personnage de Frances McDormand, héroïne tragique et roc impossible à fissurer, à aucun moment ne change de ligne, ne semble soumis à la moindre évolution. Et pourtant à l’instant où tout semble définitivement perdu, aux côtés de son ancien ennemi irréductible devenu à présent son bras armé de la vengeance, à cet instant et pour la première fois, un sourire vient apaiser ses traits. Espoir ?

ENTRETIEN AVEC MARTIN McDONAGH

Quel était le point de départ de l’écriture, une image, un personnage, une idée ?

Deux choses, c’était l’idée de créer un personnage principal féminin très fort parce que dans les deux premiers films que j’ai fait, c’était des personnages principaux masculins, et je voulais explorer une histoire où une femme forte, et pluridimensionnelle avait le rôle principal dans l’histoire. Et aussi, il y a 20 ans, j’ai vu des panneaux alors que je faisais un tour des États-Unis en bus, panneaux pas tellement différents,,,il y avait eu un crime, et la personne qui les avait payés interpellait la police en leur demandant pourquoi ils n’en avaient pas fait assez. Donc, j’ai mis les deux idées ensemble, et une fois que j’ai décidé que quelque chose de ce genre avait été fait par une femme, une mère, cela m’a permis de sauter dans l’histoire, de la suivre, et de suivre sa rage.

Au début, cela ressemble à un film de détective, mais cela se transforme en un autre film…

C’est subversif…J‘aime bien pervertir, mais c’est un autre sujet ! oui, j’aime toujours bien l’idée d’établir une intrigue ou une idée, et en faire quelque chose qui n’est pas la vérité. Dans « In Bruges », ça a l’air d’être une comédie, avec deux types, dont un aime la ville, et l’autre pas, mais quand vous faites arriver le garçon mort, ça devient une histoire beaucoup plus grave. C’était une décision inconsciente à ce moment-là, je pense. Mais si vous commencez sur la route, il y a eu un crime, et il n’a pas été résolu, le public va penser, c’est une histoire criminelle, un mystère mais c’est en fait exactement le contraire. C’est l’histoire de la souffrance de quelqu’un qui a subi une perte…Ses efforts pour trouver une réponse, là où il est possible qu’il n’y en ait pas. Des thèmes qui sont plus universels ou durables qu’une intrigue dans un film policier. C’est ce que j’aime bien, et j’espère que vous pouvez le regarder plus d’une fois et c’est plus émouvant. Car une fois que vous avez vu un film policier, et que l’intrigue est résolue, qui s’en soucie à la fin ? ce n’est pas du tout le sujet, c’est plus un film autour de sa douleur et ses efforts pour s’en sortir, ce qui rend l’histoire plus universelle et plus humaine que l’histoire d’un crime.

Anglais, comment réussissez-vous à écrire des dialogues drôles et intelligents en américain ?

Je pense que c’est la même chose, ce serait injuste de juger les américains de cette manière. J’ai des origines ouvrières, londoniennes, irlandaises…Il est évident qu’on dit qu’il y a une poésie dans la langue irlandaise mais je la retrouve aussi dans la langue américaine, une de mes auteurs préférées Flannery O’Connor l’a trouvée, elle est peut-être difficile à trouver mais elle y est. Et c’est aussi une histoire de la classe ouvrière en Amérique et n ne voulait surtout pas avoir un discours paternaliste, ou les regarder de haut ou les juger.

Le sens de ma question concernait plutôt le langage. Comment arrivez-vous à écrire ?

Je ne sais pas, j’ai toujours eu une bonne oreille, et j’ai passé beaucoup de temps en Amérique. J’aime beaucoup de films américains des années 70’s, donc probablement c’est la raison…J‘ai dû piquer des choses dans les films de Scorsese ! mais j’aime bien être là, j’aime bien la langue américaine, ça doit être ça.

Dans cette histoire, il n’y a ni bon, ni méchant, c’est intéressant aussi, n’est-ce pas ?

Oui, même Mildred a des problèmes et le pire des personnages, enfin celui qu’on pourrait considérer comme le pire, subit un grand changement dans l’histoire, avec le plus grand espoir. Tout ça parle de l’humanité, et du fait qu’on peut trouver de l’espoir en chacun de nous.