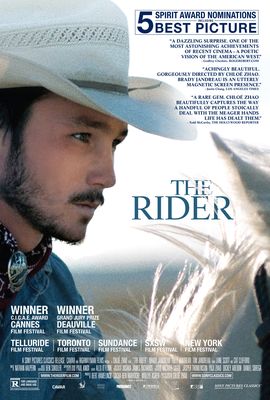

La réalisatrice Chloé Zhao a fait des études en sciences politiques au Mount Holyoke Collège puis a étudié le cinéma à l’Université de New York. Née à Pékin, elle vit aux États-Unis. Scénariste, réalisatrice et productrice chinoise. Son premier long-métrage, Les chansons que mes frères m’ont apprises, a été présenté en compétition au Festival de Sundance en 2015 dans la section drames américains, puis à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival International du Film de Cannes. Son 2ème film The Rider Grand prix au festival du cinéma Américain de Deauville raconte l’histoire d’une famille et un cow-boy de rodéo blessé que nous suivons dans sa reconstruction dans un monde en décomposition. Film entre la réalité car les acteurs sont en fait une famille et la fiction avec une pudeur et une douceur incroyable par son approche. Je garde en moi une scène totalement bouleversante entre le personnage central qui vient aider un autre cow-boy blessé encore plus gravement. JP

EN PLEIN CŒUR…

En 2015, lors d’une visite dans un ranch de la réserve de Pine Ridge, la réalisatrice a rencontré un cowboy Lakota âgé de vingt ans, nommé Brady Jandreau. Brady est un membre de la tribu Sioux des Brûlés et réside actuellement à Pine Ridge. Dresseur et adepte de la discipline du cheval sauvage, il vit en homme de la terre. Il chasse sur sa monture, pêche dans les eaux de la White River, passe le plus clair de son temps à travailler auprès des chevaux sauvages, s’appliquant à les débourrer et les dompter jusqu’à ce qu’ils soient aptes à la vente. Depuis ses huit ans où il a commencé à être en contact avec des chevaux, Brady semble comprendre chaque mouvement de ces animaux, comme s’il était relié à eux par une chorégraphie télépathique. Chloé Zhao a immédiatement été captivée et s’est mise à rassembler des idées pour réaliser un film sur Brady. Il devait concourir dans la catégorie du cheval sauvage et s’est senti sûr de lui après un enchaînement de succès dans le courant de la saison. Mais ce soir-là, il a été projeté par un cheval qui s’est cabré et a piétiné sa tête, écrasant son crâne de manière presque fatale. Son cerveau a subi une hémorragie interne. Brady a eu une attaque et a sombré dans le coma pendant trois jours. Aujourd’hui, Brady a une plaque de métal dans la tête et souffre de problèmes de santé corrélatifs, associés à un grave traumatisme crânien. Les médecins lui recommandent de ne plus monter du tout. Il ne survivrait sans doute pas à un nouveau choc à la tête. Or, il a fallu peu de temps pour que Brady ne recommence à dresser des chevaux sauvages. Lorsqu’il était à l’hôpital, Chloé Zhao a rendu visite à Brady et ils se sont entretenus par rapport à ce qui l’anime dans le rodéo au point de risquer sa vie. « Le mois dernier, nous avons dû abattre Apollo parce que sa patte a été grièvement entaillée par des barbelés. Si un animal dans les parages était blessé comme je l’ai été, il se ferait piquer. On m’a gardé en vie au motif que je suis un humain, mais cela ne suffit pas. Je suis inutile si je ne peux pas accomplir ce à quoi je suis destiné ». Au-delà des difficultés financières qui ont découlé de cet accident, la réponse de Brady a fait réfléchir Chloé sur l’impact psychologique que ces blessures peuvent causer sur des jeunes hommes comme lui. La cinéaste a alors décidé de tourner un film sur le combat de Brady, tant sur le plan physique qu’émotionnel, tandis qu’il fait face à ses blessures. Chloé Zhao a travaillé en équipe réduite et se rappelle…C’est la seconde fois que je collabore avec le directeur photo Joshua James Richards. Nous nous sommes efforcés de capturer certains moments de manière organique autant que cinématographique, dans l’idée d’insuffler au récit un sentiment de réalité. À travers le voyage de Brady, tant à l’écran que dans la vie, j’aspire à explorer notre culture de la masculinité et à offrir une version plus nuancée du cowboy américain classique. Je souhaite proposer un portrait fidèle du cœur de l’Amérique, rocailleux, véritable et de toute beauté, que j’aime et je respecte profondément.

Le tournage s’est déroulé en cinq semaines à l’intérieur de la réserve et dans ses alentours, la région des Badlands. Brady, qui travaille comme dompteur de chevaux professionnel, dressait ses montures tous les matins afin de les tenir prêtes à la vente. Chloé Zhao a accompagné les réflexions de Brady au cours des premiers mois qui ont suivi sa blessure et elle l’a choisi, ainsi que sa famille et ses amis, pour incarner la version fictionnalisée de leurs personnages. « Tout le monde dans le film provient de la réserve ou de ses environs. Parmi eux, Tim, le père de Brady, est un cowboy traditionnel qui a transmis à son fils tout ce qu’il sait. Sa petite sœur Lilly, douée et pleine d’entrain, atteinte du syndrome d’Asperger, s’est exprimée sans Brady les entraîne et interagit avec eux, tout en profitant des couchers de soleil féeriques du Dakota du sud ».

Qu’ont en commun une Chinoise née à Pékin qui a abandonné les sciences politiques pour le cinéma et un cowboy du Dakota du Sud ? En apparence rien. En réalité, comme nous le montre le magnifique film ils ont plus de choses en commun qu’on le pense, en commençant par une même quête identitaire. Chez Chloé Zhao, 35 ans, cette quête identitaire s’est manifestée lorsque son départ de Pékin pour Londres, puis pour New York, l’a obligée à se redéfinir. Chez Brady Jandreau, un authentique cowboy dans la vingtaine, moitié Sioux Lakota et moitié Canadien français, le questionnement sur son identité est survenu à la suite d’un grave accident de rodéo, au cours duquel un cheval l’a piétiné et a pratiquement réduit son crâne en bouillie. Brady ne vivait que pour le rodéo et ne se définissait que par celui-ci. Du jour au lendemain, il a été obligé de renoncer à sa raison d’être, à son gagne-pain et à un certain rêve. C’est tout cela que documente The Rider, tourné comme une pure fiction même si tous les protagonistes jouent leur propre rôle et le jouent avec la maîtrise de vrais acteurs. Comment la réalisatrice a-t-elle réussi ce tour de force ? «Pour arriver à ce résultat, je crois qu’il faut bien connaître les gens. Or, moi, ça faisait deux ans que je fréquentais Brady et ses amis. La confiance s’était installée entre nous». Ce sont des études en politique et sur les questions raciales aux États-Unis qui ont conduit la réalisatrice de 35 ans dans les réserves du Dakota du Sud. Elle y a tourné un premier film (Songs My Brother Taught Me), produit par l’acteur Forest Whitaker «J’avais envie d’explorer ceux qu’on appelle les Indian cowboys et qui, malgré l’apparente contradiction, sont une réalité. En dépit d’un très lourd et violent passé, les cowboys et les Indiens ont trouvé non seulement une façon de coexister, mais de se métisser et d’intégrer leurs cultures respectives. C’est une leçon pour nous tous».

Le sujet du film, ce n’est pas tant ce jeune cowboy blessé, qui dans les faits est un authentique «Indian cowboy». Le vrai sujet du film, c’est qu’est-ce qui se passe lorsque ce qui nous définit depuis toujours n’est plus possible ? C’est une question universelle qui touche autant le danseur qui ne peut plus danser, le coureur automobile qui ne peut plus courir que les gens à l’aube de leur retraite. Aussi, bien que le rodéo ait failli le paralyser à vie ou même le tuer, Brady Jandreau a eu toute la misère du monde à en faire son deuil et à renoncer à l’adrénaline folle qu’il y vivait chaque fin de semaine «Je m’en ennuie encore. C’est pour ça que j’évite d’aller voir des rodéos. C’est trop dur émotionnellement. Avant de tourner ce film, je n’avais pas pris un avion depuis 10 ans et je n’étais jamais sorti des États-Unis. Et pour tout dire, même si le film porte sur un passage douloureux de ma vie dont je ne suis pas encore complètement remis, ma vie a changé pour le mieux. J’entraîne encore des chevaux sauvages, ce qui est ma passion première, et je ne gaspille plus mon argent dans les rodéos où il faut payer pour s’inscrire et où l’on perd tout son argent à moins de gagner la compétition, ce qui n’est jamais assuré». Ce qui est fascinant avec The Rider, c’est que, hormis la beauté des couchers de soleil éblouissants filmés avec poésie, c’est que la vie n’est pas douce dans un monde en voie de disparition, où le cheval est encore roi, . Alcool, pauvreté, dépendance, les maux des grandes villes se fraient facilement un chemin à travers les plaines et dans des réserves abandonnées à elles-mêmes.

The Rider, c’est un portrait. le portrait de l’Amérique sauvage déjà, avec ses paysages qui laissent sans voix, ses prairies à perte de vue et ses grands espaces synonymes de liberté. c’est aussi le portrait des hommes qui vivent dans et pour ce far-west oublié, des hommes abîmés par la vie, rude et parfois sans pitié. parmi eux il y a brady, qui n’est heureux que dans l’enclos auprès des chevaux qu’il dresse, qui ne trouve un sens à sa vie que lorsqu’il se trouve sur le dos d’un bronco sauvage. pourtant, une blessure met fin à cette existence. le film est alors deux heures d’hésitation, de tentatives, de renoncement et de « fuck this shit » lancé à la face du destin. on voit le regard et la détermination de brady au contact d’un cheval et pourtant son corps blessé et les conséquences de sa chute viennent toujours le rappeler à l’ordre. il hésite, avance d’un pas, recule de deux, saute et tombe, pendant tout le film. autour de lui gravite une petite sœur tendre et innocente qu’il ne peut laisser seul, un père bourru qui ne sait trop comment montrer son affection autrement qu’en était aussi brute que la terre qu’ils foulent et une bande de cow-boys tous plus ou moins abîmés. parmi eux, lane scott, son ami, victime d’un accident qui le laissa grandement meurtri, qui est là comme un sombre rappel pour randy et en même, pétille d’un espoir touchant. Le film est beau. lent, aussi. il prend son temps, il semble parfois au ralenti, mais peut-être est-ce parce que les personnes sont eux-même au point mort de leur vie et que le film attend qu’ils soient prêt à repartir. la scène finale, pleine d’émotions, est une leçon douce-amère. il n’y a ni joie ni tristesse dans cette fin, seulement une acceptation de la réalité et un chemin, durement tracé, pour trouver la force de continuer à avancer malgré tout.

Entretien avec Chloé Zhao par Benjamin Bergery

J’ai l’impression que vous êtes la fille de Terrence Malick…J’adorerais être la fille de Terry. Les films de Terry ont eu une énorme influence sur moi, et sur Josh [Joshua James Richards]. Pas seulement les films eux-mêmes, mais aussi la façon dont ils ont été fabriqués, et, au-delà de ce qui est à l’écran, ce que Terry tentait d’accomplir. Si vous regardez vraiment ses films de nombreuses fois, à différentes époques de votre vie, vous saisissez mieux ce que le cinéaste essaye de comprendre en faisant ses films. C’est presque une nécessité pour lui, d’explorer, de chercher à mieux comprendre le monde, l’existence humaine, toutes ces grandes questions qu’il soulève. Et cela brille à travers son cinéma. C’est pour ça que ses films sont à la fois si intimes et si universels. Terry explore des questions qui nous concernent tous. De mon côté, dans mes trois premiers films, il s’agit de mes propres questions, et j’ai pu en explorer quelques-unes en faisant mes propres films. Et au-delà de toutes les belles choses que nous avons apprises de Terry, comme tourner pendant la « magic hour », et filmer avec des objectifs grand angle, la leçon la plus importante, c’est ce que signifie vraiment le cinéma pour un cinéaste.

La devise traditionnelle de Hollywood, c’est « story, story, story ». Vous avez une méthode unique pour créer vos scénarios. Plutôt que de commencer avec un récit, vous rencontrez des gens, vous faites connaissance avec eux, vous écrivez un scénario basé sur eux, et vous leur demandez de jouer eux-mêmes. Avec vous, il semble que les personnages sont plus importants que le récit, que « story ». C’est comme ça que j’explore. J’ai eu beaucoup de chance de rencontrer ces individus uniques qui deviennent des guides pour moi. Et si je privilégiais le récit, la « story », plutôt que leur portrait, ça saborderait mon approche.

Une partie de votre approche est une forme d’immersion. Vous avez passé du temps dans la réserve Pine Ridge des Lakota Sioux dans l’Etat du Dakota du Sud. C’est presque comme si vous aviez rejoint la tribu ? Je fais toujours un effort pour distinguer entre un groupe de gens et un mode de vie. Le mode de vie sur la réserve, ou le mode de vie dans la communauté nomade est entièrement lié à leur environnement, à leur rythme de vie, à leurs priorités. Mais ça n’a rien à voir avec eux en tant que personnes car n’importe qui peut avoir ce mode de vie. C’est très important parce que je ne veux pas que mes films représentent tout un groupe de gens, car nous faisons un grand effort pour dire que ce sont des individus, avec des luttes universelles très humaines. Dans la réserve j’ai rencontré un garçon appelé John Reddy [le héros de Songs My Brothers Taught Me]. C’est à ce moment-là que le personnage est créé. Et le fait qu’il vit sur la réserve et qu’il est Lakota n’est qu’une partie de son identité, de qui il est en tant qu’un individu unique, un jeune homme devenant un adulte…Pour moi, c’est ça le plus important.

Le vrai cinéma est une vraie recherche, comme celle de Malick. Il ne s’agit pas seulement de naturalisme mais aussi de l’ambition du thème que vous essayez de développer dans votre film. Vous avez touché juste. Je ne suis pas sûre que je puisse faire un film qui n’a pas cette ambition. Peu importe le genre, car le cinéma est vraiment un mode de vie, et la vie est courte. Pour faire un film, j’ai besoin de savoir que cela aura un sens pour moi. Donc, ça devient une chose essentielle pour se lancer dans un projet…Est-ce que ce récit et ces personnages me donnent l’opportunité d’évoluer dans cette direction, d’atteindre quelque chose qui dépasse ce qui apparaît sur l’écran. J’ai grandi en Chine et en Grande-Bretagne, deux pays très vieux, avec une histoire documentée de milliers d’années. La terre y a été longtemps cultivée et développée… On ressent vraiment l’existence ancestrale des gens dans ces paysages. Quand on va dans l’ouest américain, le cœur de l’Amérique, c’est une communauté de « ranchers » d’éleveurs, et le terrain est rude, il est difficile de le cultiver. Quand on marche dans le parc des Badlands du Dakota du Sud, on a l’impression d’y voir, par exemple, un os d’un animal qui n’a pas bougé de place depuis très, très longtemps. Donc il y a quelque chose de très vieux, mais aussi de très jeune…C’est très différent des régions sauvages en Chine ou en Grande-Bretagne. C’est un sentiment différent, parce que l’on peut encore trouver des endroits qui n’ont quasiment pas été touchés par des humains. La terre n’a jamais été creusée. J’aime ce sentiment.

C’est peut-être pour cela aussi qu’il y a tant de ciels dans vos films, parce que le ciel, lui aussi, n’a pas été touché. Oui, pas d’avions, pas de poteaux téléphoniques. C’est très difficile de trouver ces endroits dans les pays développés. Mais comme ce pays est tellement jeune, on a le sentiment que l’on peut aller dans des endroits qui n’ont pas encore été conquis. Ce paysage rend humble, et il fait peur aussi. Quand je conduis à travers certaines parties de l’Utah ou du Wyoming, j’ai du mal à imaginer ce que ce que devait ressentir les pionniers.

Joshua James Richards a été le directeur de la photo de vos trois premiers films. Je suis convaincu que ce genre de collaboration de réalisatrice et directeur photo sur plusieurs films permet à chacun d’aller plus loin qu’elle ou il irait seul. Oui, quand vous êtes à l’aise avec quelqu’un, ça vous donne de l’espace pour aller plus loin. Nous nous demandions…« Jusqu’où pouvons-nous aller ? Jusqu’où peut-on pousser le bouchon, tout en restant justes ? », Josh et moi, nous nous sommes vraiment entraînés l’un l’autre dans les trois films que nous avons faits ensemble. Je pense que Josh a aussi beaucoup de talent comme réalisateur. Il y aura un temps pour lui d’explorer ce rôle, en espérant que nous continuerons tous deux à évoluer. Avec n’importe quel collaborateur, plus la collaboration est forte, plus il y aura de friction. Le principal c’est…êtes-vous en accord sur votre conduite dans le monde en tant qu’être humain ? C’est d’autant plus important en faisant des films comme nous le faisons. Josh et moi avons toujours été d’accord sur la façon de se comporter quand nous entrons dans la vie des autres.

Avec un respect pour la dignité des gens que vous filmez ? Oui, parce que ça, ça brille à travers votre façon de filmer. J’ai entièrement confiance en Josh, je sais qu’il a les meilleures intentions, le plus grand respect, et je crois qu’il aura un vrai contact avec les gens que nous filmons. Je pense qu’un cadreur doit avoir de l’empathie envers la personne filmée quand sa leur lumière brille, pour pouvoir trouver cette lumière en elle. Ça lui permet aussi de voir l’individu même pendant ses moments les plus sombres. Je trouve que Josh a cette empathie, et c’est ce qui fait qu’il est un grand directeur de la photo.

Je pense que vous pourriez avoir un avenir comme directeur de la photo ! Joshua m’a dit que quand la lumière en extérieure n’est pas juste, vous disiez…Ne tournons pas maintenant, attendons un peu. C’est rare sur un plateau. Oui, car depuis le tout début, j’ai fait mes films avec si peu d’argent que nous n’avions rien d’autre que la liberté de prendre le temps. La seule chose en notre faveur était la lumière du ciel. Si je ne suis pas sur une grosse production, je vais attendre les vingt minutes qu’il faut. Peu importe l’argent que vous avez, c’est toujours très difficile d’avoir la lumière juste.

IMPITOYABLE par Thomas Choury

L’ampleur émotionnelle déployée par le magistral The Rider prend source dans son dispositif minimaliste, un ton doux et patient, une narration élimée, un portrait intime. Surtout un portrait dans le nouveau film de Chloé Zhao, trois ans après le très réussi Les Chansons que mes frères m’ont apprises qui est d’abord le récit d’une irruption, celle d’un acteur dont les premiers pas sur grand écran sont déjà inoubliables. Brady Jandreau dans un rôle très proche de sa propre vie est insaisissable. Cowboy blessé dans sa chair après une chute lors d’un rodéo, il porte, au début du film, une large plaie recousue qui le défigure, le crâne estropié, il est une gueule cassée, une tête folle si puissante que la fébrilité de son corps et de son esprit, la retenue de son jeu et son regard fuyant ne suggère jamais une quelconque faiblesse. Au contraire, il est un cheval fou, rempli d’orgueil et de violence que son physique ruiné ne peut lui permettre d’exprimer. Il emprunte au règne animal son instinctivité car on sent, derrière l’épuisement du corps, un caractère indomptable, une présence qui ne peut se conformer au cadre imposé par la caméra que ce soit dans ses gestes, ses attentions, ses obsessions. Et pourtant, cette détresse ne semble être tournée que vers une bonté inaltérable, un sens de l’écoute et de l’entraide, une sensibilité supérieure. La grandeur de la réalisatrice réside dans son refus obstiné de domination d’un créateur sur sa créature, d’en faire une bête de foire malléable et extravagante. Elle s’efface et laisse s’épanouir toute sa profondeur.

Saisissante effigie qui porte en elle le poids d’un paysage et de son histoire. Le cinéma de Chloé Zhao se place dans la lignée de celui de Jeff Nichols où le lieu mis en scène charrie tant de souvenirs et de chagrins qu’il en devient écrasant et impossible à fuir. À l’instar des personnages de Shotgun Stories, ceux des Chansons que mes frères m’ont apprises et de The Rider sont perclus par un sortilège, un statisme presque métaphysique, une damnation du passé et de ses derniers vestiges sur un sol gorgé de douleur. À travers les figures de l’Amérique qu’il représente, ce second long-métrage est un miroir du premier. Les cowboys répondent aux indiens, le rodéo aux rites chamaniques, les décombres du western et du rêve pionnier à ceux d’une civilisation autochtone. L’horizon dans The Rider est désolé par ces vastes plaines désertiques qui s’étendent à perte de vue et ne laissent apparaître, près des habitations, que des terrains vagues d’où surgissent des carcasses de voitures, des déchets, des tombes. Des grands espaces mythifiés par le cinéma, il ne reste plus qu’un monde englouti, une Atlantide agonisante où les héros d’antan, fatigués et vulnérables, attendent sereinement leur disparition. Le film décèle toute la confusion de cette intemporalité, aux confins du monde moderne, tous les souvenirs des exploits équestres ou photos de famille surgissent par l’intermédiaire de télévisions, smartphones ou tablettes, objets technologiques qui paraissent anachroniques par anticipation.

La douceur et la simplicité de la mise en scène de Zhao trouvent leur raison d’être dans ce territoire crépusculaire et apaisé, faite d’éclats impressionnistes, proche de la captation documentaire renforcée par l’écriture de personnages calqué sur la réalité de ceux qui les incarnent et nourrie par une intimité qui n’est jamais intrusive, elle filme Brady et ses proches comme membres à part entière d’une harmonie, témoins d’un retour à l’état de nature où toutes les frontières si cruciales dans la définition du western et de l’histoire de l’Amérique se brouillent. D’origine Sioux-Lakota, les personnages de The Rider ont le visage pâle et une vie de cowboys. Les hommes et les chevaux, véritables alter egos, se partagent l’espace de façon équitable et avec évidence, incarnant aussi bien des êtres complémentaires et amicaux que la menace principale à la survie de l’autre. Tout porte à croire que ce monde en déshérence est imprégné d’un syncrétisme magique, qui emprunte autant aux chamans et aux totems que l’on aperçoit au fond d’un plan qu’à la croyance dans le rodéo, culture populaire élevée au rang de religion. Au centre, Brady Blackburn est un demi-dieu déchu. Ancienne star il est arrêté par de jeunes fans dans un supermarché pour prendre une photo et il ne peut plus pratiquer sa passion sur ordre médical. Son don se déplace, de cavalier hors pair, il devient dresseur et c’est grâce à la minutie et la tendresse des gestes qu’il prodigue que les plus rugueux des animaux se calment et prennent confiance. Au-delà de l’aspect très chorégraphique que prennent les séquences consacrées à ce dressage, Zhao sonde une sorte de langage inconnu et incertain.

Se dévoile alors peu à peu le cœur de The Rider, la transmission, qu’elle soit dressage, rééducation ou héritage, imprègne toutes les dimensions du long-métrage. La puissance du film ne peut se départir d’un autre personnage qui, depuis sa première apparition, hante chaque image comme un cauchemar, Lane, le meilleur ami de Brady, lui aussi victime d’un accident de rodéo et dont le destin ne lui a pas accordé la même seconde chance en le laissant dans un état végétatif, à peine capable de gémir. Par des gestes mimétiques à ceux qu’il utilise pour débourrer les animaux, le jeune cowboy s’évertue à recréer les sensations de la piste pour extirper son camarade de la monotonie de son enfermement mental. La sensibilité de la réalisatrice fait des miracles, là où la séquence avait tout pour redoubler de mièvrerie un peu obscène, elle y saisit une candeur authentique, une affection immédiate et terrorisée qui en décuple l’émotion. De miroirs en miroirs, chaque relation entre personnages est dépendante des autres. L’amitié fraternelle et la culpabilité d’être valide qui fonde le regard de Brady sur Lane renvoie à la pureté de sa complicité avec Lily, sa sœur atteinte d’autisme mais douée d’une vivacité des plus vitalistes. Ils sont les deux anges gardiens, l’un spectre de la mort, l’autre pure énergie. Là est la force du cinéma de Chloé Zhao, montrer la tristesse du monde avec une pudeur telle qu’il ne peut en surgir que de la grâce et de la lumière. Comme dans Les Chansons que mes frères m’ont apprises, elle place sa caméra avec une rigueur qui la défend de toute approche paternaliste : en restant constamment à hauteur de la croyance de ses personnages, la réalisatrice s’installe dans leur rythme et magnifie leurs possibles. L’humilité qui se dégage de cette méticulosité emplit chaque plan d’un lyrisme immanent qui imprègne la terre et les hommes et ne cherche qu’à exploser dans des séquences lumineuses et poignantes, dans un geste de pure sublimation musicale. Cette acuité et cet humanisme généreux ne cherchent jamais à « rendre leur dignité » à ces pauvres âmes, marginales et éreintées, comme s’il s’agissait d’une faveur accordée d’en haut. Au contraire, Zhao ne fait que capter leur grandeur endormie et promet, discrètement, d’en être le témoin.