Avant même d’avoir lu le livre, Steve McQueen souhaitait déjà pouvoir réaliser un film traitant de l’esclavage et de ces Noirs livrés « illégalement » dans le Sud. Sa femme lui fit alors découvrir les mémoires de Solomon Northup. Pour lui, ce fut la révélation…J’ai été choqué et fasciné par cette histoire extraordinaire. Ça me rappelait presque Pinocchio ou un conte des frères Grimm avec l’histoire de cet homme arraché aux siens et soumis à une longue succession d’épreuves, mais pour qui brille encore une lumière au bout du tunnel. Ce récit a beaucoup plus d’ampleur que tout ce que j’ai pu lire ou voir récemment. Je n’arrive pas à croire que je n’aie jamais entendu parler de ce livre. Comment est-ce possible ? Chaque page pour moi était une surprise et une révélation. Je n’en revenais pas de ne pas connaître ce livre. Et personne autour de moi n’avait jamais entendu parler de Solomon Northup. Immédiatement après l’avoir lu, j’ai eu envie d’en faire un film. 12 Years a Slave est le seul récit d’esclave écrit par un homme libre, kidnappé, puis libre à nouveau. Le personnage est un homme de la classe moyenne, un musicien, c’est ce qui m’intéressait. Pour moi, ce livre récit incroyable d’un homme plongé dans un monde d’une inhumanité absolue est aussi essentiel à l’histoire américaine que le Journal d’Anne Franck l’est à l’histoire européenne.

Film co-produit par la société Plan B Entertainment, créée en 2002 par Brad Pitt Brad Grey et Jennifer Aniston. C’est d’ailleurs le sixième film dans lequel Pitt a la double casquette d’acteur et producteur. 12 Years A Slave marque la troisième collaboration consécutive entre le réalisateur Steve McQueen et l’acteur Michael Fassbender. Ainsi, le comédien a joué dans 3 des 4 longs métrages du cinéaste.

2008/HUNGER – 2011/SHAME – 2014/12 YEARS A SLAVE

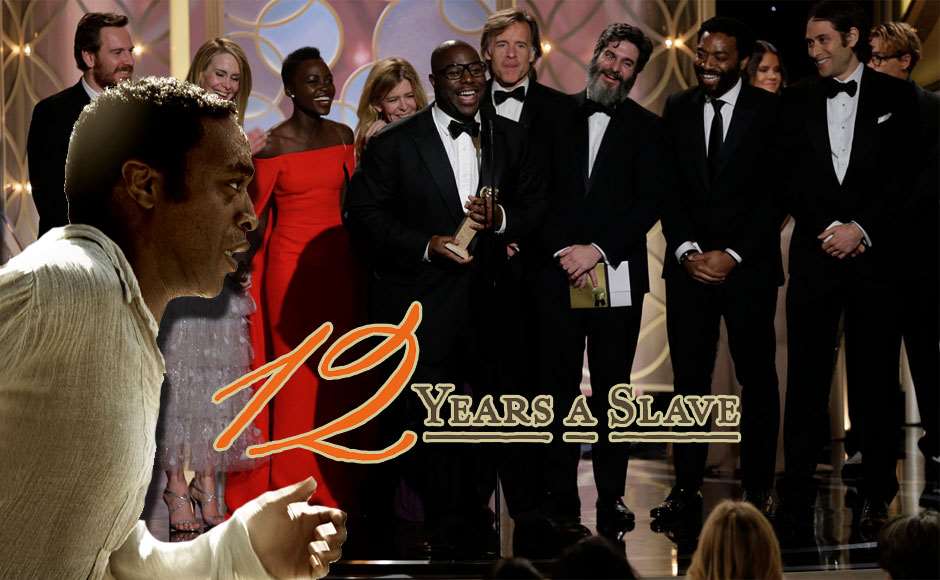

OSCAR 2014 : MEILLEUR FILM / MEILLEUR SECOND RÔLE FÉMININ

L’esclavage doit être raconté par des esclaves

Vous êtes britannique. En quoi cet aspect de l’histoire américaine vous intéresse-t-il ? L’esclavage est une histoire mondiale. Je suis issu de la diaspora, mes parents sont originaires de Grenade. Comme Marcus Garvey, Sidney Poitier ou Colin Powell, je suis la preuve vivante que l’esclavage a existé et que des gens ont survécu à un chapitre terrible de l’histoire. La différence entre les Américains et moi, c’est que leur bateau a pris à gauche, le mien à droite.

12 Years a Slave est-il le contrechamp du Lincoln de Steven Spielberg, où la question de l’esclavage est débattue par les Blancs ? J’ai vu Lincoln, les acteurs sont excellents mais ce n’est pas ma tasse de thé. L’histoire n’est pas racontée par ceux qui en sont le sujet. Tout comme dans Amistad (film de Spielberg qui raconte l’histoire d’une mutinerie d’esclaves à bord d’un navire et de leur procès). Qui sont les héros ? Anthony Hopkins et Matthew McConaughey… Pour moi, peut-être parce que je suis noir, une histoire avec des esclaves doit être racontée de leur point de vue.

Avec Le Majordome et Fruitvale Station, on parle d’une vague noire dans le cinéma américain. Êtes-vous d’accord ? On en parle tous les quinze ans, mais ce n’est peut-être pas faux. Et je crois que l’élection de Barack Obama ne doit pas être sous-estimée dans ce phénomène. Son influence est énorme. Des cinéastes se sont sentis légitimes pour raconter ces histoires.

L’attitude des producteurs a-t-elle changé ? Oui mais on est à Hollywood, donc il faut avant tout que les films gagnent de l’argent.

Brad Pitt joue dans le film et il en est aussi le coproducteur. Avez-vous eu du mal à trouver des financements ? C’est grâce à lui si j’ai pu faire le film. Brad m’a contacté après Hunger. Quand je lui ai dit que je voulais faire un film sur l’esclavage, il m’a beaucoup aidé avec sa société Plan B. C’est un grand acteur et un excellent producteur.

Quelle était votre limite pour filmer la violence ? Certaines personnes trouvent le film brutal mais ce qui est raconté dans le livre est bien pire. La question est de savoir jusqu’où je peux aller. Par exemple, je me suis demandé comment mettre en scène le premier passage à tabac. On ne voit pas le dos de Solomon, on voit alternativement son visage et l’homme qui le frappe. Puis, on découvre le résultat quand il enlève sa chemise. Il y a un crescendo dans le film jusqu’à la scène avec Patsey où je montre son dos quand elle se fait fouetter. Je ne peux pas mentir au public.

La scène de la pendaison est éprouvante. Le plan fixe, par sa durée et sa construction, évoque une installation vidéo…C’est un choix de mise en scène, ça n’a rien à voir avec la vidéo. Ce plan montre une torture physique et mentale. C’est beaucoup plus fort que de découper la scène en plusieurs plans. Voir les enfants jouer à l’arrière-plan tandis que Solomon, pendu à un arbre, se hisse sur la pointe des pieds pour ne pas mourir étranglé est peut-être pervers mais le monde est pervers. Et magnifique. On me demande pourquoi je filme la nature de manière si belle. Avez-vous déjà été en Louisiane ? C’est si beau, les arbres semblent sortis d’un conte de fées. Je ne mets pas de filtre sur le monde, ni esthétique ni moral. Les sentiments n’ont pas leur place. Je ne veux pas manipuler le spectateur, je veux montrer ce qu’il s’est passé. Quand Solomon était là, luttant contre la mort sur la pointe des pieds, il a été assailli par toutes sortes de pensées car il est longtemps resté dans cette position, et je voulais faire ressentir cela au public, afin qu’il éprouve pleinement l’expérience atroce d’un lynchage, tandis que la vie continue tout autour de lui. Cette séquence est essentielle pour l’histoire et je ne voulais pas minimiser ce qui lui est arrivé. Il ne s’agit pas de choquer les gens, cela ne m’intéresse pas, mais il s’agit de faire preuve de responsabilité face à cette histoire. Quand on a tourné, il y a avait un grand silence sur le plateau, et une gravité qui montrait que nous avions conscience qu’il fallait en passer par là.

Jusqu’ici, Steve McQueen avait donné à Michael Fassbender des rôles torturés, qui suscitaient la compassion. C’est un peu le même genre de cas ici, en ce qui concerne le personnage d’Epps, sauf qu’il l’accompagne cette fois d’une aura diabolique. En effet, Edward Epps était un propriétaire d’esclaves alcoolique et extrêmement violent. Le comportement du véritable Epps était d’ailleurs tellement épouvantable qu’encore de nos jours, en Louisiane, les habitants de la région utilisent l’expression « Arrête de faire ton Epps ». Michael a su cerner ce personnage dans toute sa complexité d’une manière extraordinaire, commente Ejiofor dont le personnage est aux prises avec Epps tout au long du film. Il ne fait pas d’Epps un type méchant, car ce serait trop facile de l’interpréter ainsi, mais il le joue comme un être qui souffre intérieurement, qui voit le monde comme étant contre lui et qui essaie de rectifier cette situation en s’en prenant à ce qu’il considère lui appartenir autrement dit, les gens comme Solomon et les autres esclaves de sa plantation. Michael a donné à Epps un caractère équilibré, d’une qualité constante qui est à la fois attirante et effrayante.

Pour incarner Patsey, qui est la maîtresse secrete d’Epps, McQueen a choisi Lupita Nyong’o, actrice née au Mexique qui a grandi au Kenya. 12 Years A Slave est son premier rôle au cinéma. Le réalisateur l’a d’ailleurs repérée à l’occasion d’auditions très longues…Nous avons vu plus de 1 000 candidates et Lupita s’est distinguée des autres. Quand je l’ai rencontrée, je me suis dit c’est elle ! Elle dégage une vulnérabilité, mais aussi une force extrême. En sa présence, je me sens tout petit. L’actrice s’est familiarisée avec son personnage en étudiant la vie des esclaves à cette époque…J’ai commencé par visiter le bateau aux esclaves au musée de cire de Baltimore. Je suis montée à bord et cette expérience semblait si réelle que ça m’a beaucoup secouée. Je n’avais jamais considéré l’esclavage de manière si personnelle. J’ai également lu pas mal de livres sur le sujet, et j’ai recueilli le maximum d’informations que j’ai pu trouver sur l’esclavage. »

l’esclavage, une infamie qui broie les corps

Par Jacques Mandelbaum

Après Django déchaîné, de Quentin « fuck history » Tarantino, et Lincoln, de Steven « God bless America » Spielberg, c’est au tour de Steve McQueen, artiste plasticien britannique passé avec maestria au cinéma et descendant par ailleurs d’une famille antillaise, de réaliser un film touchant à l’esclavage. Il ne fallait pas être grand clerc pour se douter que l’affaire tournerait chez lui autrement que chez ses illustres prédécesseurs. De fait, 12 Years a Slave n’a rien à voir avec un western spaghetti, ce n’est pas davantage un film à la gloire de la démocratie américaine. Son propos est plus âpre et plus réaliste que fabulesque ou apologétique. En d’autres termes, McQueen a fait le voyage aux Etats-Unis avec ses armes personnelles, dont on sait que pour être moins ludiques que celles de maître Quentin et moins romantiques que celles de maître Steven, elles n’en sont pas moins efficaces. De la grève de la faim d’un prisonnier politique de l’IRA dans Hunger à la chronique sexuelle d’un yuppie new-yorkais pour Shame, McQueen fait toujours du corps de ses personnages, de l’épreuve charnelle dont ils sont porteurs, l’enjeu intellectuel et moral de ses films. Il fait partie de ces réalisateurs aux yeux desquels les émotions et les stigmates qui affectent le corps d’un personnage valent, en intensité et en puissance, tous les débats d’idées. Cette conception s’applique a fortiori à l’idée centrale de son troisième long-métrage, montrer l’esclavage tel qu’il aliène d’abord le corps d’un homme, c’est-à-dire tel qu’il le prive de liberté, tel qu’il le stigmatise, tel qu’il l’humilie, tel qu’il le déchoit en un mot de son humanité. Simplicité biblique, si l’on veut, de ce projet, sauf qu’à bien chercher dans l’histoire du cinéma aucun film ne le mène réellement à bien tant il est radical. Voici donc le pari difficile de Steve McQueen, qui consiste à retenir le spectateur durant plus de deux heures au plus près d’un héros incessamment martyrisé, au plus près des sévices qu’on lui inflige, et partant au risque de l’amertume qui ne manquera pas de saisir le public à la vision de ce spectacle qui fait honte à la civilisation occidentale. Il y a ici un évident cousinage avec le projet, hélas mal compris et mal reçu, d’Abdellatif Kechiche dans Vénus noire (2009), qui tenait tout entier sur la corde raide de l’exhibition et du voyeurisme, rendant délibérément intenable la position du spectateur. A sa différence toutefois, McQueen nous accorde le droit au romanesque en choisissant un sujet qui est à la fois hors norme mais partageable par tous.

C’est l’adaptation des Mémoires de Solomon Northup, un homme noir de 33 ans vivant libre à Saratoga, dans l’Etat abolitionniste de New York, qui se fait enlever en avril 1841 par des « braconniers » sudistes et passe douze années de sa vie en captivité dans la Louisiane esclavagiste, avant de faire reconnaître son identité. Belle intelligence manifestée par le choix de ce récit particulier, qui voit un homme libre, bon citoyen et père de famille aimant, tomber du jour au lendemain en déchéance, réduit du jour au lendemain à un statut équivalant à celui d’une bête de somme, victime d’un système qui ne se justifie que par la ségrégation. C’est un peu l’histoire des Noirs d’Amérique prise dans la vision de Franz Kafka avec la soudaine et péremptoire privation de votre liberté, l’implacable, cruelle et absurde logique d’un système conçu pour vous broyer. Le cinéaste fait ainsi de cette expérience une donnée suffisamment universelle pour rendre le public à son tour captif d’un récit mettant en scène une histoire aussi singulière que l’esclavage. Il rend aussi ce rôle tout bonnement envisageable, car on voit mal quel acteur, au nom de quel savoir ou de quelle intuition, pourrait « jouer » une atteinte aussi radicale à l’intégrité humaine que celle d’une vie passée en esclavage. Un plan-tableau ouvre le film, qui présente le héros immobile sur fond de plantation de canne à sucre, parmi un groupe d’esclaves harangué par un contremaître mulâtre. Quelques scènes encore, difficilement identifiables, engluées dans la nuit et dans le silence de la servilité, avant qu’un brusque retour en arrière n’expose le destin de cet homme. Saratoga, 1843, et le voici doté d’un nom, Solomon Northup, d’une famille, une femme et deux enfants, d’un métier, violoniste. Et puis deux saltimbanques qui se présentent, lui offrent un beau contrat pour une tournée dans un cirque, l’enivrent puis le déportent sans autre forme de procès jusqu’au premier port sudiste, où on le vend comme un ballot. L’enfer ouvre ses portes. Douze ans réduits à deux heures, songeons que McQueen nous fait un prix d’ami. Elles passent néanmoins douloureusement, car le film est la chronique pointilleuse d’une survie en milieu hostile. Tout y est danger mortel, prétexte à châtiments et humiliations. Le rendement quotidien de la cueillette, la protestation de la dignité, la marque d’intelligence, la tentative de fuite : tout y est dilacéré, sous les crocs des chiens, le chanvre de la corde, la mèche du fouet. En l’esclave, c’est l’homme qui doit être brisé, par tous moyens utiles, en séparant à jamais les mères des enfants, en violant les femmes, en détournant les écritures saintes pour justifier la hiérarchisation raciale. Solomon passera d’un maître « humaniste » amateur de musique à un demi-fou formant un couple pervers avec sa femme. Quelle différence, au fond ? Il sera libéré par une sorte de miracle et n’obtiendra jamais justice. A l’image du fouet qui fait éclater les chairs en gros plan, Steve McQueen, qui signe ici son film le plus classique, aura voulu montrer au plus près les stigmates de ce crime et de son absence de réparation.

Un avis contraire…

Gros haut-le-coeur par Serge Kaganski

Avec « 12 Years a Slave », Steve McQueen applique son imagerie esthétisante et doloriste à la période historique de l’esclavage.

1. Le sujet…Fondé sur une histoire véridique, 12 Years a Slave raconte l’horrible mésaventure de Solomon Northup, bourgeois noir du nord des Etats-Unis qui fut un jour attiré dans un guet-apens par des recruteurs d’esclaves. Suivront douze années en esclavage, avec les horreurs physiques et psychologiques que l’on devine…Captivité, coups, humiliations, faim, soif, déshumanisation…Jusqu’au jour où une rencontre de hasard entre Northup et un abolitionniste conduit à sa libération.

2. Le problème…Plasticien reconnu, Steve McQueen possède un talent qui ne se prête pas gracieusement au cinéma. Comme dans ses précédents films Hunger et Shame, le réalisateur anglais insiste sur la représentation des corps en souffrance. L’essentiel du film consiste en un catalogue des sévices infligés par les esclavagistes, sans idée novatrice de scénario ou de mise en scène. Les techniciens de ce film sont excellents. Mais, outre que cet album de belles images de l’esclavage est ennuyeux et prévisible, l’esthétique sulpicienne de McQueen qui vise à dégoûter de l’esclavage pourrait amener certains à jouir de ce spectacle surligné. Comme avec le Spielberg de La Liste de Schindler, on peut aussi interroger l’éthique qui amène un réalisateur à mettre en scène l’abjection avec les meilleures intentions, un gros budget et une grande vanité artistique. L’ego formaliste et peu inventif de McQueen a-t-il surpassé son sujet ? Pertinence inusable de l’ancien article de Jacques Rivette sur Kapo.

3. Le symptôme…12 Years a Slave appartient à une vague de films américains sur le même sujet. Quentin Tarantino avait tiré l’esclavage vers son univers mélangeant cinéphilie recyclée, humour et dialogues poivrés. Django Unchained réussissait le mix grand sujet-bon film, et son ironie (rejetée par Spike Lee) visait toujours les bourreaux, jamais les victimes. Dans Lincoln, Spielberg se concentrait sur l’abolition, analysant le fonctionnement complexe de la jeune démocratie américaine, ou comment atteindre un objectif juste par des moyens illicites. Spielberg et Tarantino transcendaient le grand sujet par une vision personnelle et anglée. Steve McQueen, lui, déploie les grands moyens mais sans parvenir à montrer autre chose qu’une dénonciation tautologique et lourdingue. Merci, mais on savait déjà que l’esclavage, c’était horrible. La critique anglo-saxonne a adoré, pour elle, le poids du sujet est plus important que l’originalité du regard que porte l’artiste. 12 Years a Slave ou la banalité du bien.

LE LIVRE ET SON FILM…

« Tiré d’une histoire vraie » c’est sur ces mots que s’ouvre 12 Years a Slave, le bouleversant film de Steve McQueen, qui s’achève par une description de la vie qu’a connu Solomon Northup (et ses ravisseurs) après sa libération. Dans l’intervalle, le récit de l’enlèvement de Northup et ses douze années d’esclavage dans le Sud des Etats-Unis est si terrible que l’on vient souvent à douter de sa véracité. Le film est-il conforme à la réalité, jusque dans ses détails les plus incroyables ? La réponse est oui, à quelques exceptions près. 12 Years a Slave est basé sur le livre éponyme écrit par Northup avec l’aide de son « secrétaire » David Wilson. Certains aspects de l’histoire ont été remis en question par des historiens, qui reprochent à l’ouvrage d’épouser d’un peu trop près les codes du récit d’esclave traditionnel. Reste que les principaux éléments de ce récit ont été authentifiés par les historiens Sue Eakin et Joseph Logsdon, dont les découvertes ont été présentées dans l’édition de 1968 de l’ouvrage, qui a fait date. John Ridley, le scénariste du long-métrage, a directement adapté l’œuvre de Northup ainsi que les notes d’Eakin et Logsdon. Le scénario est donc particulièrement fidèle au livre d’origine. Une grande partie de l’histoire a été condensée et certaines scènes mineures ont été inventées, mais la quasi-totalité des scènes les plus incroyables sont directement tirées du livre et de nombreuses répliques sont reprises mot pour mot. Au lendemain de la parution de l’ouvrage, en 1853, voici ce qu’en a dit Frederick Douglass, lui-même ancien esclave…Sa vérité dépasse la fiction.

Le père de Solomon, Mintus Northup, était esclave dans les États de Rhode Island et de New York; son maître ayant demandé sa libération dans son testament, il fut libéré après la mort de ce dernier. Solomon naît donc libre. Il reçoit une éducation bien supérieure à celle qui était généralement dispensée aux hommes noirs de cette époque et devient violoniste et charpentier. Comme le montre le film, il se marie avec Anne Hampton, une métisse, avec qui il aura trois enfants. Un jour, alors que sa famille est absente, il se voit proposer une offre aussi rare qu’alléchante par ceux qui deviendront ses ravisseurs, qui se font alors appeler Hamilton et Brown. Dans le film, les scènes qui relatent la vie de Northup à New York sont précédées d’un flashforward inventé par Steve McQueen et John Ridley. On y voit Solomon, esclave, dans son lit. Il se retourne et y découvre une femme. L’inconnue saisit sa main puis s’en sert pour se donner du plaisir, jusqu’à l’orgasme. McQueen a donné sa vision de la scène en question…Je voulais simplement montrer un acte de tendresse; une femme qui vient vers lui à la recherche d’un peu de sexual healing, pour reprendre les paroles de Marvin Gaye. Elle prend le contrôle de son propre corps. Après l’orgasme, elle reprend conscience de son état, prend conscience qu’elle est de retour en enfer. C’est alors qu’elle se retourne et qu’elle pleure.

Dans son ouvrage, Northup se refuse à affirmer qu’Hamilton et Brown avaient organisé son enlèvement. Il explique qu’il a souffert de maux de tête particulièrement douloureux après, un soir, avoir bu un verre en leur compagnie. L’auteur pense avoir été drogué, mais dit ne pas pouvoir l’affirmer avec certitude. S’il m’est souvent arrivé de suspecter Brown et Hamilton, je ne pouvais me résoudre à penser qu’ils avaient joué un rôle dans mon emprisonnement. Peu après la parution de son ouvrage, Northup a fini par accepter l’idée que les deux hommes avaient organisé son enlèvement et sa vente illégale à un marchand d’esclaves. D’ailleurs, ce n’étaient pas leurs véritables noms. Thaddeus St. John, juge à New York, a lu le livre peu de temps après sa publication et s’est alors souvenu qu’il avait croisé les ravisseurs en compagnie de Northup. Les deux hommes le connaissaient et lui avaient demandé de ne pas les appeler par leur véritable nom en la présence de Northup. Le juge les avait ensuite rencontrés peu après et avait constaté qu’ils s’étaient sensiblement enrichis, arborant cannes d’ivoires et montres en or. Northup et St. John ont alors pris rendez-vous, se sont immédiatement reconnus et ont décidé de porter plainte contre Merrill et Russell. Il semble que les deux hommes aient échappé aux poursuites, une série de problèmes juridiques étant venue compliquer la tâche de l’accusation. Puis l’affaire a été classée. Après son enlèvement, Northup est envoyé en Louisiane, où il est réduit en esclavage. Sur ce point, le film respecte le récit de l’auteur sur presque tous les points. Northup raconte ainsi que, lorsqu’il a tenté de revendiquer sa véritable identité, il a été battu avec une pagaie jusqu’à ce qu’elle se brise, avant d’être fouetté. La même scène est bien présente dans le film. En revanche, une mutinerie organisée par Northup et quelques compagnons d’infortune s’achève de manière bien différente dans le film et dans l’ouvrage. Northup a bel et bien échafaudé une mutinerie avec un affranchi, Arthur, et avec un autre esclave, Robert. Dans le film, le plan échoue lorsque Robert défend Eliza contre un marin qui est visiblement sur le point de la violer, et que ce dernier le tue d’un coup de couteau. La réalité est plus prosaïque: Robert a succombé à la variole et le plan est tombé à l’eau.

Dans l’ouvrage, Northup raconte encore qu’il a un temps appartenu à un certain William Ford. L’indulgence dont fait montre l’auteur envers son ancien maître ne transparaît pas dans le film. Il n’y eut jamais de chrétien plus aimable, noble et sincère que William Ford. Le film se montre beaucoup plus critique, soulignant l’hypocrisie de Ford à plusieurs reprises: lorsqu’il donne un sermon, le spectateur entend les hurlements de désespoir de son esclave Eliza. Northup et son maître, Tibeats, ne se sont pas affrontés une fois, mais deux. C’est une vague affaire de clous qui déclenche la première empoignade, bien présente dans le film. Northup écrit que Tibeats a voulu le fouetter, qu’il a résisté, avant d’attraper le fouet et de rosser son agresseur. Northup fut maîtrisé et ligoté. On lui passa un nœud coulant autour du cou puis on le laissa pendre au bout d’une corde pendant des heures, à la limite de l’asphyxie, jusqu’à ce que Ford vienne à son secours. Dans le livre, il décrit un second affrontement, également provoqué par les déraisonnables exigences de Tibeats. Là encore, il aurait triomphé de son agresseur, mais il aurait pris la fuite par peur des représailles. Incapable de survivre par lui-même dans les marais alentour, c’est défait et meurtri qu’il finit par rentrer chez Ford, qui le prend en pitié. A en croire l’ouvrage de Northup, son maître suivant, Epps, était encore plus ignoble et répugnant que ne nous le laisse penser le film. Il était parfois d’«humeur dansante»: il forçait alors les esclaves épuisés à danser, en hurlant Dansez, négros, dansez. Et il les fouettait s’ils tentaient de se reposer. Il lui arrivait aussi d’être «d’humeur violente» lorsqu’il rentrait chez lui le soir, ivre il courait alors après les esclaves dans la cour en les fouettant, ce qui l’amusait tout particulièrement. Une autre légère modification porte sur la scène d’introduction d’Edwin Epps, pendant laquelle il cite un verset de l’Evangile selon Luc en guise de mise en garde aux esclaves. Elle est empruntée à un autre personnage du livre, Peter Tanner, le beau-frère de William Ford. Northup a vécu chez Tanner pendant un temps, après son premier affrontement avec Tibeats, mais le film ne montre pas cette période de sa vie.

Dans le livre, la relation entre Epps et Patsey n’est pas aussi explicite que dans le film. Toutefois, Northup précise bien qu’Epps nourrissait des «intentions lubriques» à l’endroit de la jeune femme. L’épouse d’Epps était jalouse de l’esclave et incitait son mari à la fouetter, comme on peut le voir dans l’horrible scène de la flagellation, que Northup décrit comme la punition «la plus cruelle à laquelle [il a] eu le malheur d’assister», parlant de «véritable mutilation». Dans le film, peu après, Patsey demande à Northup de la tuer pour mettre fin à ses souffrances. Cette scène a été inventée, mais elle n’est pas dénuée de cohérence. Northup raconte que la jeune esclave a sombré dans une profonde dépression et sous-entend qu’elle était alors tentée par la mort comme remède à ses souffrances. Dans le film comme dans le livre, maîtresse Shaw est l’épouse d’un propriétaire de plantation et est Noire. Sa discussion avec Patsey est une invention. McQueen et Ridley expliquent avoir voulu ici donner une voix au personnage interprété par Alfre Woodard. A première vue, Bass paraît bien peu crédible, un abolitionniste en plein cœur de la Louisiane, aimé de tous malgré son anticonformisme ? Et pourtant, le personnage interprété par Brad Pitt est en tout point conforme à l’homme décrit par Northup. La dispute qui l’oppose à Epps «Avec tout le respect que je dois à la loi, je dois dire qu’elle ment», «L’heure du jugement viendra» est presque reproduite mot pour mot. En réalité, le véritable Brass s’est montré encore plus généreux avec Northup car il rédigea plusieurs lettres pour plaider sa cause, le rencontra au milieu de la nuit pour qu’il lui raconte son histoire, et lorsque les missives de Northup ne reçurent aucune réponse lui promit de se rendre personnellement à New York pour arranger sa libération. Le processus pris plusieurs mois et c’est finalement grâce à la première lettre qu’il avait expédié que Northup retrouva la liberté, on comprend donc dès lors pourquoi le cinéaste a choisi de ne pas montrer l’ensemble de ces démarches. Le récit du retour au foyer est fidèle au livre. Solomon apprend que sa fille Margaret (qui avait sept ans lorsqu’ils s’étaient vus pour la dernière fois) est la mère d’un petit garçon, qu’elle a appelé Solomon Northup. Le film omet toutefois un détail bouleversant: après douze ans de séparation, la jeune fille n’a pas reconnu son père.