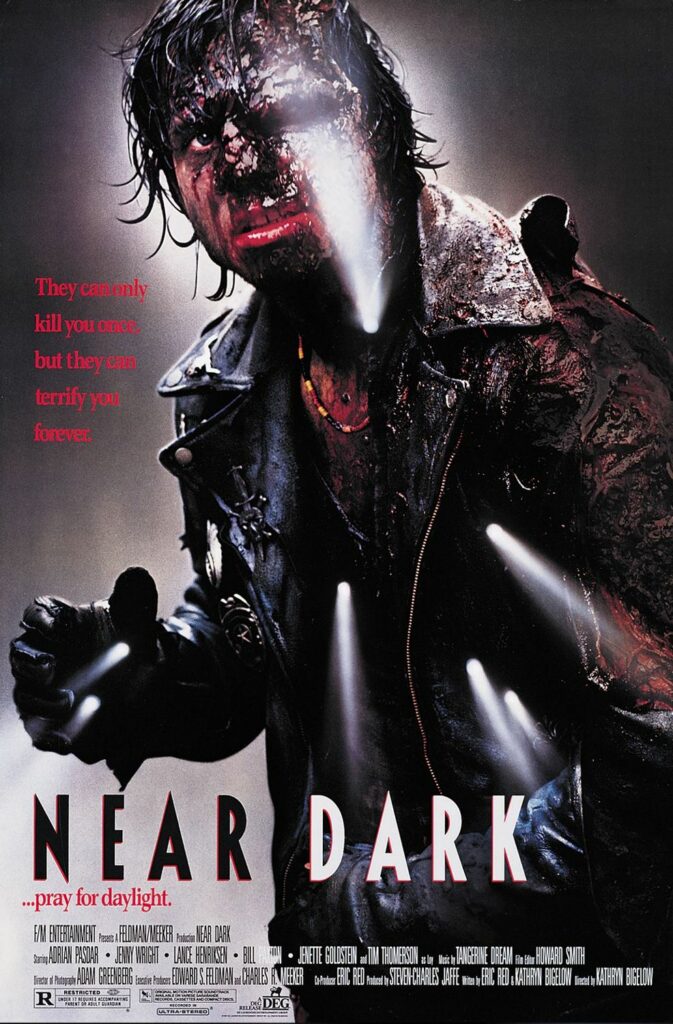

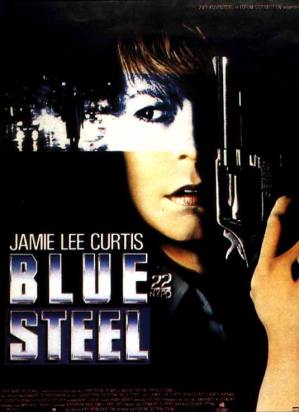

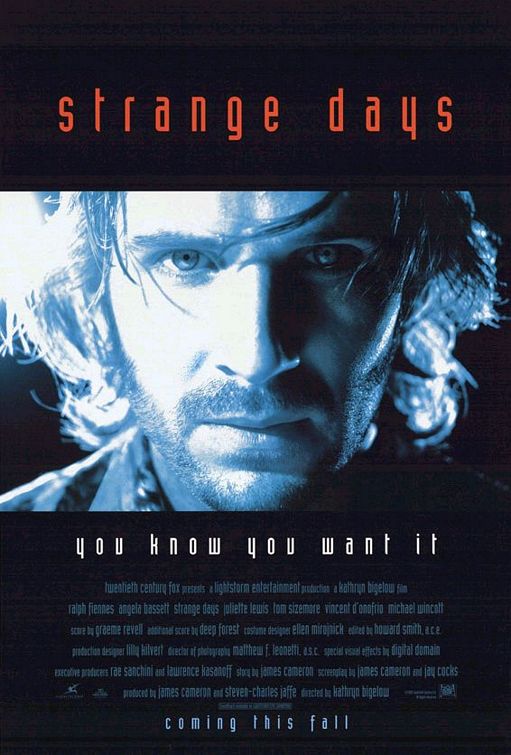

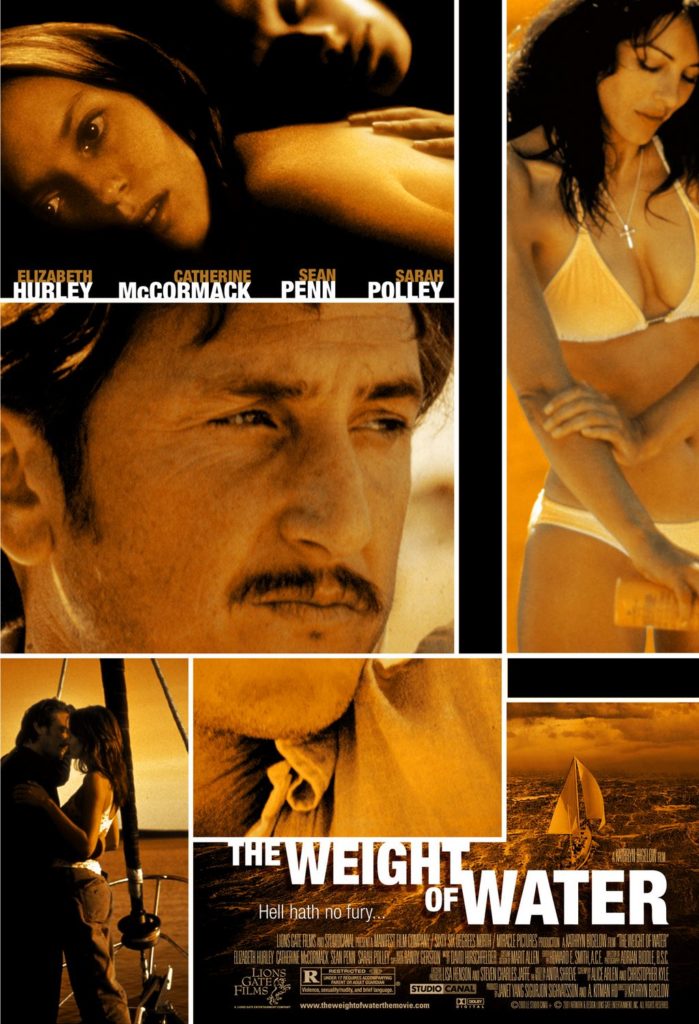

Après avoir étudié la théorie et la critique de cinéma à l’université Columbia où elle a notamment pour professeurs l’écrivaine Susan Sontag et le cinéaste Miloš Forman elle tourne plusieurs court avant de réaliser son premier long métrage. Kathryn Bigelow met en scène en 1987 Aux frontières de l’aube (Near Dark) un film de vampires. Elle tourne ensuite Blue Steel un film où une jeune policière Jamie Lee Curtis est poursuivie par un tueur psychopathe. 1991 elle remporte son premier grand succès commercial avec Point Break film culte pour les surfeurs et parachutistes avec Patrick Swayze et Keanu Reeves. 1995 Strange Days un film de science-fiction, reçoit de bonnes critiques mais ne rencontre pas de succès public. Son thriller en 2000 Le Poids de l’eau est un flop commercial. 2002 la cinéaste réalise un thriller à suspense K-19 Le Piège des profondeurs un huis-clos se déroulant dans le premier sous-marin nucléaire russe, elle y dirige Harrison Ford, face à Liam Neeson. Le film essuie cependant un cuisant échec commercial. 2003 la cinéaste est membre du jury lors de la Berlinale, et se retire des plateaux de cinéma. Il faudra attendre 2009 pour qu’elle revienne sur grand écran pour un film indépendant, le thriller de guerre Démineurs, avec un inconnu, Jeremy Renner, en tête d’affiche, dans le rôle d’un soldat spécialisé dans le déminage pendant la guerre d’Irak. Produit pour 15 millions, le film en rapporte 50 et reçoit des critiques dithyrambiques. En 2010, elle est la première et unique femme à remporter le prix du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Démineurs à la 82e cérémonie des Oscars. 2017 avec son film (Detroit) elle revient sur le drame historique des émeutes survenues dans la ville américaine de Détroit en 1967 et les événements survenu à l’Algiers Motel.

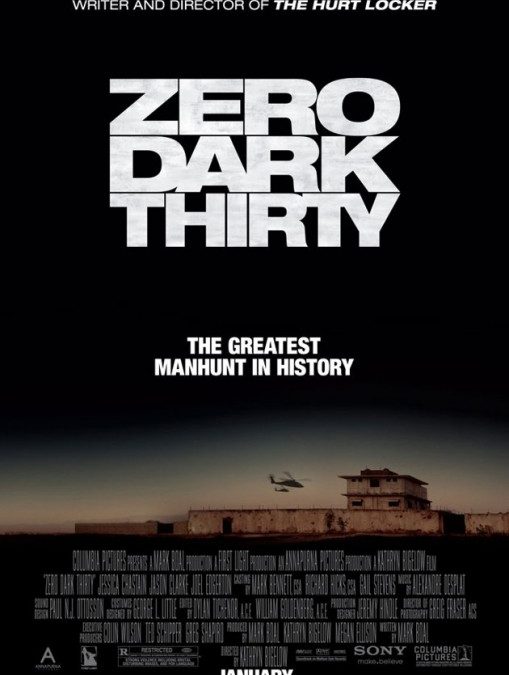

Le cinéma de Bigelow est un univers masculin, avec la violence, la terreur et l’humanité menacée, elle met en scène la traque de l’ennemi numéro un des Etats-Unis, Ben Laden. A mi-chemin entre le documentaire pour relater les faits et la fiction pour l’aspect scénaristique et l’utilisation des personnages. Son film annonce le ton avec les extraits des appels radio/téléphoniques au moment des attentats du 11 Septembre 2001 sur un fond aussi noir que l’était ce jour là devenu historique et qui a coûté la vie à des milliers de personnes. On suit l’agent Maya, qui n’est pas une personne fictive, et qui a servi à mettre la main sur Ben Laden, grâce à sa hargne et son implication qui a puisé 100% de son énergie. C’est l’actrice rousse Jessica Chastain qui, sous ses traits, nous livre une de ses plus belles performances dans le rôle d’une femme très forte, capable de surpasser n’importe quel obstacle ! Kathryn Bigelow a imposé son style, tout en froideur conceptuelle, à des genres aussi divers que le film de vampire Aux frontières de l’aube, le film de surf sexy Point Break, la SF sophistiquée Strange Days. Un peu égarée dans les années 2000, le succès de Démineurs la catapulte en 2009 au premier plan et l’Académie des oscars lui offre même la satisfaction de souffler les principales statuettes à Avatar de son ex, James Cameron. Habituée à changer de registre à chaque film, Bigelow ajoute pourtant un second volet à son étude des activités militaires américaines au Moyen-Orient. Mais à l’excellent accueil de Démineurs succèdent de vives attaques, issues de tous les camps politiques US.

ENTRETIEN AVEC KATHRYN BIGELOW

Sur Maya nous ne connaissons ni son passé, ni sa famille, ni ses motivations. Pourquoi ce choix ? Le film est sur la traque en elle-même et sur les gens qui la conduisent pas sur eux en tant que personnes, mais sur leurs sacrifices et leur dévouement. On en apprend sur quelqu’un autant par ses actions que par ses paroles, par la façon dont il les énonce. À la fin du film, je crois qu’on a une idée assez précise de qui est Maya.

Était-il envisageable pour vous de raconter cette histoire d’un autre point de vue que celui d’une femme ? Et ce personnage, Maya, est-il proche de la personne dont elle s’inspire ou avez-vous dû la façonner selon vos propres critères fictionnels ? Je dois reconnaître que si le personnage central avait été un homme, j’aurais eu tout aussi envie de raconter cette histoire. Ce qui importait à mes yeux était d’avoir un personnage très fort, pas d’entrer dans des considérations de genre. Maya n’est pas définie par un homme. Elle n’est pas définie par une relation sentimentale. Elle est définie par ses actions.

Comment avez-vous relevé le défi d’écrire sans recul historique, pratiquement en direct ? Mark Boal, qui est au départ un journaliste d’investigation, a écrit le scénario. Il a toujours fait état de situations qui se déroulaient à mesure qu’il les décrivait, comme celle qui lui a servi de base pour Démineurs. Ce qui est intéressant avec l’histoire de Zero Dark Thirty, c’est précisément qu’elle se révélait, lentement, alors qu’on l’écrivait. À moins de réaliser un documentaire, à un moment ou à un autre, vous allez devoir changer votre casquette de journaliste pour celle d’écrivain, du moins si vous voulez que votre film tienne la route. Et c’est ce qu’on a fait : Zero Dark Thirty est une fiction. Quand vous détaillez une traque de dix ans et comprimez tout ça dans un film de deux heures et quelques, vous vous efforcez de raconter votre histoire aussi honnêtement que possible, avec l’espoir qu’il passera l’épreuve du temps.

La scène finale est très abstraites, sombres et terrifiantes. Comment l’avez-vous conçue ? Il était très important pour moi, et ce dès le script, de donner aux spectateurs le sentiment d’être présents, d’être là au moment où tout ceci se déroulait. Il s’agissait de dévoiler petit à petit les enjeux de la traque, comme un rideau que l’on ouvre tout doucement, afin de donner au spectateur une idée de ce que c’est que de chercher une aiguille dans une botte de foin. Comme si vous y étiez. Et l’immersion se devait d’être particulièrement forte lors du raid. Avec un maximum de caméras subjectives, très peu de lumière, et une impression de promiscuité dans l’hélicoptère…Afin que l’on se sente vraiment dans la peau d’un soldat.

Durant l’assaut, il n’y a aucun contrechamp, aucun point de vue des assaillis. C’est un choix très fort et très significatif. Tout le film adopte le point de vue de ceux qui conduisent la traque, qu’ils soient dans un bureau à Washington ou dans un avant-poste au Moyen-Orient. Il en va logiquement de même pour ceux qui conduisent le raid. Notre intention était donc depuis le début de montrer l’action, ainsi que la procédure qui l’a précédée, exactement comme elles se sont déroulées.

Votre Oscar de meilleure réalisatrice change-t-il quelque chose pour vous, et pour les gens au sein de l’industrie ? Gagner cet oscar fut incroyablement gratifiant. Ça m’a ouvert des portes qui peut-être seraient restées fermées autrement. C’est un cadeau magnifique mais aussi une expérience de l’humilité. Car en fin de compte, il faut toujours avoir envie de s’intéresser à la matière qu’on a devant soi, disponible, et aucune récompense ne peut y changer quoi que ce soit.

La neutralité est-elle possible face à un sujet comme la torture ? Comment avez-vous résolu le problème moral lié au fait de montrer des images de torture parfois très violentes ? L’idée était d’immerger complètement les spectateurs dans cette ambiance, pas de lancer un débat politique. Était-ce difficile à filmer ? Oui. Est-ce que j’aurais préféré que la torture ne fasse pas partie de cette histoire ? Oui. Mais ce n’est pas le cas.

Le film est un succès aux Etats-Unis mais avec une vive polémique. Etes-vous fière, surprise des réactions sur votre film ? Je suis extrêmement fière du film. Je pense qu’aujourd’hui le fait qu’il y ait une discussion autour du film prouve la force du medium utilisé. Certaines personnes ont mal interprété le film ou y ont lu des choses pour leur profit. En fait, on en arrive à un point où le film ne nous appartient plus. Il appartient à ceux qui l’ont vu. Mais je suis surprise en effet. Je savais que cela soulèverait une controverse mais pas jusqu’à ce point. Cette histoire a débuté en 2001 et s’est dénouée en 2011. Je considère cette période comme une sombre décennie.

Comment avez-vous commencé à vous intéresser à la traque de Ben Laden ? J’ai commencé juste après Démineurs. C’était en 2008. Cela faisait 8 ans qu’il n’y avait eu aucun indice sur l’endroit où il pouvait se trouver. C’était un mystère pour nous tous. J’ai pensé qu’on avait là un sujet curieux et important à la fois. Curieux dans sa nature et important parce que celui-ci a touché un nombre incroyable de gens à travers le monde.

Ca vous tenait à cœur de parler d’une chose importante pour le peuple américain ? C’était personnellement important pour moi en tout cas. J’espère que le film sera cathartique, qu’il permettra d’éclairer cette décennie et d’entrevoir ce qui s’est passé durant ces dix ans ; d’observer ce qui se passe à l’intérieur des services secrets et à l’intérieur d’une opération d’une telle envergure.

C’est justement ce qui est incroyable à propos de toute cette histoire. Le film, la controverse…On a fini le film juste un an après que Ben Laden a été tué. Et Quand on y réfléchit et qu’on mesure le secret qui plane autour de ce sujet, c’est incroyable. Et cela atteste de la volonté du cinéma américain mais aussi du pays tout entier de se regarder en face. Les Etats-Unis sont un pays qui peut parfois être capable d’introspection.

Comment faire un film qui soit en même temps si réaliste et divertissant ? C’était la première fois que je travaillais sur un matériau aussi récent. Je voulais faire passer cette immédiateté non seulement de façon visuelle mais aussi grâce au jeu des acteurs. Je travaille toujours avec plusieurs caméras qui tournent en même temps et qui sont toujours en mouvement. Les acteurs, quant à eux, sont toujours dans la peau de leur personnage. Cela créé une émotion réelle. Je voulais laisser l’histoire se révéler seule.

Les scènes de tortures sont difficiles à regarder…Ça a été très difficile à tourner. Les acteurs ont été extraordinaires. Ils ont relevé le challenge haut la main. Mais il y avait une nécessité à inclure ces scènes. C’est une part de vérité de l’histoire. Ces actes totalement répréhensibles ont existé. Ça a été compliqué de rendre la situation réelle sans la styliser.

Le personnage de Maya est inspiré d’une véritable personne ? Il s’agit d’un film donc la totalité des éléments a été dramatisé d’une manière ou d’une autre. Mais Maya est fondée sur une personne existante. Il y avait aussi beaucoup d’autres femmes qui travaillaient sur ce dossier et qui ne sont pas dans le film parce qu’il était impossible de les inclure dedans. Maya était une des plus leaders, qui a essayé de convaincre ses collègues. Son personnage est assez précis mais cela reste un film de fiction et non un documentaire. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent à la CIA. C’est quelque chose que j’ai découvert en faisant mes recherches. Il y avait d’ailleurs parfois davantage de femmes que d’hommes à travailler sur ces opérations.

Pourquoi avoir choisi Jessica Chastain pour incarner Maya ? Elle était mon premier choix. Je suis une grande fan de son travail. Elle est très talentueuse. En regardant le matériel que j’avais, j’ai réalisé qu’il me fallait une actrice capable d’autorité naturelle et d’une certaine férocité. Mais aussi avec de la vulnérabilité. Un mélange inhabituel de qualités intenses. Il lui fallait aussi une aisance du langage. Il y a beaucoup de noms arabes dans le film et le travail de base d’un analyste à la CIA est de briefer les autres. Vous devez donc être à l’aise avec les noms et la prise de parole. On a eu peur à un moment de ne pas pouvoir faire le film avec elle à cause d’un problème de planning. On a remué ciel et terre et finalement on a réussi.

A-t-elle été surprise par ce qu’elle a dû faire pour le rôle ? Ce n’était évident pour personne. Travailler sur deux continents a été physiquement éprouvant. Mais je crois qu’elle a déjà dit dans la presse que c’était le meilleur scénario qu’elle n’ait jamais lu. Elle était vraiment enthousiaste à l’idée de faire partie du film. Elle a senti une véritable responsabilité à interpréter cette histoire vraie.

Modèle de construction logique et de rigueur intellectuelle, un très beau film sur la détermination avec son revers…La solitude. par Jean-Marc Lalanne

Parmi les griefs faits au film de Kathryn Bigelow par la critique américaine, le plus étonnant est celui qui consiste à lui reprocher de montrer l’efficacité des techniques de torture dans l’obtention d’informations. Comme si la question de l’inefficacité du procédé suffisait à le disqualifier, comme s’il n’y avait pas d’autres raisons, moins pragmatiques, plus humanistes, de proscrire la torture. Si les détracteurs du film utilisent une telle argutie (le problème est que le film ferait croire que la torture ait pu avoir une quelconque utilité dans la capture de Ben Laden), c’est peut-être qu’il est plus difficile d’attaquer Kathryn Bigelow sur des questions de représentation. Car précisément les scènes de torture, effectivement longues et détaillées, qui ouvrent le film me paraissent totalement exemptes de complaisance à l’égard des violences physiques opérées. L’usage du waterboarding (simulation de noyade), l’humiliation, l’alternance entre la douceur et les coups semblent enregistrés par une caméra de surveillance douée d’intelligence, apte à découper, cadrer avec précision, restituer tous les enjeux, mais totalement dénuée d’affect. Elle documente, renseigne avec une précision méticuleuse sur les faits accomplis, mais ne s’indigne pas plus qu’elle ne chercherait à justifier le bien-fondé des procédés. En suspendant l’expression de tout jugement, de toute forme de commentaire ou d’indignation, le film produit malgré tout un très grand trouble et ménage à sa façon, faussement détachée, un espace où le spectateur, sans qu’on lui flèche d’aucune manière ce qu’il doit penser, peut être profondément choqué par les méthodes utilisées. À aucun moment, les personnages soupçonnés de complicité dans l’attentat du 11 Septembre ne sont montrés comme des pantins fanatiques qu’on agite pour épouvanter le spectateur occidental (on ne saurait en dire autant des plans sur les islamistes iraniens d’Argo de Ben Affleck). De façon symétrique, la manière dont l’agent de la CIA qui pratique la torture est filmé, comme un sympathique beau gosse, affable et détendu, cinq minutes avant d’abandonner un prisonnier replié dans une cage minuscule, produit un effet de rupture très puissant. Tout comme l’absence totale d’expression du moindre remords. Le manque d’indignation que certains reprochent au film s’inscrit dans un choix plus large consistant à ne rien stigmatiser (pas plus le terrorisme que les méthodes utilisées pour sa répression) mais à consigner des faits, en adoptant une écriture qui pourrait être celle d’un rapport.

La froideur factuelle du film, qui frise l’aridité, est son meilleur atout. Sa forme tatillonne épouse le typage d’un personnage presque uniquement défini par sa détermination. Le sujet du film est l’aptitude d’une jeune femme, Maya (Jessica Chastain, immense), agente du renseignement américain, à poursuivre un objectif envers et contre tout, quitte à braver l’autorité ou à trahir de façon particulièrement retorse son supérieur hiérarchique direct (l’excellent Kyle Chandler, de Friday Night Lights et Super 8, qui, coïncidence amusante, supervise aussi l’intervention à Téhéran d’Argo). À la façon de la série Homeland, le film pointe la dimension névrotique de cette détermination. Zero Dark Thirty devient l’histoire d’une obsession qui dévore chez son sujet toute autre forme de rapport au monde. Et la cinéaste est elle-même obsédée par l’obsession de Maya. C’est une très bonne idée d’avoir réduit à l’os la qualification du personnage, de ne lui adjoindre presque aucune indication biographique, de ne surtout pas alterner les scènes de la vie privée et celles de la vie professionnelle. Elle ne connaît aucune extériorité à son enquête, n’est rien en dehors de ce qu’on la voit faire à l’écran. Cette constance dans la façon de suivre une ligne droite culmine dans la scène de l’assaut, vraiment admirable. Pas seulement parce que Bigelow y déchaîne toutes ses compétences de grande plasticienne (tournée dans la quasi-obscurité, éclairée par les lampes-torches des casques, elle est visuellement stupéfiante). Surtout parce qu’elle choisit de ne le filmer que du point de vue des soldats largués dans le fort de Ben Laden. Ses occupants sont réduits à des silhouettes, filmés fugitivement lorsqu’ils entrent dans la ligne de mire des soldats. Le chef d’Al-Qaeda est à peine plus qu’une ombre. Un cinéaste moyen aurait probablement dédoublé le point de vue, intercalé aux premières manœuvres des plans d’ambiance de l’intérieur du fort, où les habitants, ne se doutant de rien, se seraient livrés à des activités quotidiennes (finir le dîner, coucher les enfants…). Le montage alterné aurait créé (très banalement) un micro-suspense. Bigelow refuse cette dramaturgie de convention et se tient rivée à la perception des assaillants. Ce refus de toute forme de dialectique est pour beaucoup dans les attaques idéologiques que subit le film. Mais sa force tient à cette logique imparable, presque cérébrale, et au fond assez honnête, qui consiste à uniquement s’en tenir au point de vue de sa source vidé de tout commentaire politique.

C’est probablement la dernière scène qui invalide le plus nettement l’accusation de glorification des activités de la CIA. Certes, l’opération se solde par une réussite. L’objectif est atteint, la cible éliminée. Mais c’est peu dire que cette réussite est montrée sans le moindre lyrisme. Le film neutralise toute forme de gloriole, là encore à l’encontre d’Argo ou d’identification à la satisfaction de ceux qui ont accompli leur tâche. La mission remplie, il ne reste qu’un grand vide, un personnage qui ne se réduit plus à sa fonction et ne se perçoit plus désormais que comme un ectoplasme. Un fantôme, guère plus incarné que l’ombre fuyante qu’il traquait. Et cette brutale chute de tension est une des plus belles fins vues au cinéma récemment.

Entretien avec Reda Kateb

par Thierry Chèze

Acteur français qui incarne dans un terroriste interrogé par les services secrets américains pour prévenir de futurs attentats. Voici ses confidences sur cette aventure pas comme les autres.

Comment se retrouve t-on à jouer dans Zero dark thirty ? Mon agent Elizabeth Simpson a été contactée juste avant le festival de Berlin où je présentais A moi seule, en février dernier. Mais cela fait un moment que je travaille mon anglais dans l’optique de pouvoir ouvrir le panorama des rôles et des aventures possibles. J’avais d’ailleurs déjà tourné une adaptation de L’île au trésor pour la télé britannique. Là, Elizabeth a donc reçu l’appel d’une casting anglaise expliquant qu’ils recherchaient des acteurs pour jouer dans le prochain film de Kathryn Bigelow avec une cagoule sur la tête ! Avec l’aide de mon prof d’anglais, j’ai d’abord fait un essai en vidéo d’une scène tirée d’un autre film entre un avocat et son client. Je l’ai envoyé et j’ai été retenu pour la deuxième étape du casting.

En quoi celle-ci a-t-elle consisté ? Se rendre en Jordanie pour passer des essais en situation. J’avais bien conscience que je n’y allais pas pour briguer un rôle important mais pour le fun et pour la rencontre avec Kathryn Bigelow. Les essais en question ont eu lieu dans la prison qu’on voit dans le film. Une vraie prison où on est entourés de vrais prisonniers. Le tournage venait de commencer quand on a tous débarqué. Et pendant les essais, j’ai vu Kathryn Bigelow aller régulièrement parler à son scénariste Mark Boal. A un moment, je l’ai même entendu dire en me désignant « Quelle personnalité! Je le veux, je le veux ». C’est évidemment une sensation magnifique pour un acteur. Elle est même venue me demander si j’étais libre mais je tournais Gare du Nord de Claire Simon. Le soir même, Mark m’annonçait que non seulement Kathryn m’engageait mais allait étoffer le rôle. Heureusement, pour moi, les dates ont pu être compatibles. Mais, vu le sujet du film, je me suis permis de demander de lire mes scènes et ils ont accepté. Et je me suis retrouvé dans une ambiance à la Mission Impossible ! Ils m’ont en effet envoyé une application qui permet de lire des fichiers qui s’autodétruisent après lecture ! Pour autant, je ne m’emballais pas. J’avais fait des essais, il y a deux ans, pour un rôle dans la scène d’ouverture de Skyfall. J’avais rencontré Sam Mendes et j’ai longtemps été dans la « short list » avant d’être recalé. Donc je ne me suis pas monté la tête. Je me suis dit que les scènes en question pourraient très bien se retrouver coupées au montage. En même temps, la rencontre avec Kathryn au moment des essais m’avait rassuré. J’ai tout de suite senti sa bienveillance et que je n’étais pas face à une réalisatrice qui allait mal me traiter sur le tournage. Elle est d’ailleurs étonnante sur un plateau. Avec son équipe technique, c’est un vrai capitaine d’armées. Mais à ses comédiens, elle parle avec une voix toute douce, elle suggère autant sinon plus qu’elle dirige. Elle a en tout cas su faire en sorte que ce soit moi qui vienne vers le rôle. Elle a l’intelligence des grands réalisateurs qui, en te rendant partie prenante du film, te donnent envie de t’investir plus. Avec elle, on est dans la joie de travailler. Il n’y aucune confusion entre la réalité et le tournage. Ce n’est pas parce qu’on joue des scènes violentes qu’il faut instaurer un climat violent sur le plateau.

Comment avez-vous travaillé votre rôle de terroriste interrogé par les services secrets américains pour délivrer des informations importantes qui vous a été confié ? Après les essais, je suis reparti à Paris et je ne suis revenu en Jordanie que pour tourner. Je n’ai revu Kathryn qu’à ce moment-là. J’ai donc travaillé de mon côté. On était alors en plein cœur de l’affaire Mohamed Merah. Or pour me documenter sur mon rôle et l’univers de Zero dark thirty, j’ai passé énormément de temps sur Internet à taper Al Qaeda, Ben Laden…Du coup, au moment où je me rendais un peu plus tard vers l’aéroport pour embarquer pour la Jordanie, j’avoue que je me demandais si je n’allais pas me faire m’arrêter. Je vous assure que j’avais tous les contrats du film dans ma poche ! Sinon, parallèlement à ces recherches, j’ai bossé mes scènes avec mon prof d’Anglais qui m’a coaché. Il m’a déniché une application géniale pour travailler les accents avec une carte du monde où, selon la partie du globe où l’on clique, on entend la même phrase dite avec un accent anglais différent. L’idée était évidemment d’être crédible dans ce personnage censé être de nationalité yéménite. Mais il ne fallait pas pour autant qu’on sente la composition à l’écran et que l’accent prenne le pas sur le reste. Je devais donc m’en libérer en amont pour prendre les scènes comme elles venaient.

Vous étiez inquiet avant votre premier jour de tournage ? Je savais instinctivement que tout allait bien se passer. Grâce à Kathryn. Le premier soir, on a diné ensemble et elle m’a trouvé les mots qui m’ont définitivement rassuré… »Tu sais, on va avoir des choses difficiles à faire pendant la semaine. Mais si à n’importe quel moment tu te sens en danger, tu nous le dis et on arrête tout. On prend le temps pour en parler ensemble. » C’est ainsi qu’un réalisateur vous donne envie de tout donner.

Quelle est la première scène que vous avez tournée ? Elle n’est pas dans le montage final du film, il s’agit de la scène de l’arrestation de mon personnage qui pouvait, en effet, être enlevée sans que cela nuise à la compréhension de l’ensemble. Mais c’était une bonne entrée en matière pour moi, notamment avec le directeur cascades d’Iron man qui avait tout préparé à l’avance. Cette précision anglo-saxonne est très agréable pour travailler. Il s’en dégage une mécanique dans laquelle on trouve une liberté comme acteur. Il n’hésitait pas à multiplier les propositions à Kathryn. On a passé toute la nuit à tourner cette arrestation et je me vois encore par terre en train de me faire rouer de coups par des policiers pakistanais et me demander alors que le jour se lève « mais où je suis ? ». Et puis le week-end est passé, je me suis aéré l’esprit. Et, le lundi, on est vraiment rentré dans le vif du sujet avec les scènes de torture. Avec Jason Clarke un de mes interrogateurs, je me suis très vite senti en confiance. Nos méthodes de travail se rapprochaient pour cette manière de chorégraphier les choses qu’on va faire, de vraiment prendre le temps d’être précis et du plaisir à construire les scènes ensemble. Même chose avec Jessica Chastain. On a évidemment tous des vies très différentes. Mais, sur le plateau, j’avais l’impression qu’on était des ouvriers du film avec un casque jaune sur la tête et qu’on travaillait ensemble et au même niveau. Le star system n’entrait pas au jeu. Après, concrètement, on tournait à 3 caméras, la première pour le champ, la deuxième pour le contre champ et la troisième qui prenait des détails avec énormément de prises. Et pour chaque scène, on répétait avant de tourner avec Jason, Jessica, Kathryn, Mark et le chef opérateur qui ne parlait pas mais observait comment il allait adapter sa lumière.

Il y avait donc la possibilité de changer des choses par rapport au scénario ? Oui et c’était l’un des grands luxes du tournage. Par exemple, pour la scène où on me demande de révéler le jour d’un prochain attentat, et où je réponds « Dimanche » puis « lundi », « mardi », « mercredi »…Je ne devais au départ dire que « dimanche ». Mais Mark est venu me voir, au moment des répétitions, pour me suggérer ce changement de dialogue qui modifie en profondeur le sens et l’ampleur de cette scène. Pour moi, Kathryn a énormément de points communs avec Jacques Audiard, à partir d’une base solide que constitue le scénario, l’un comme l’autre superposent des couches et prennent le temps de rajouter des choses. A la fin du tournage, j’ai d’ailleurs dit à Kathryn… »Personne ne va me croire mais c’était un bonheur incroyable de tourner ces scènes de torture ! » Morte de rire, elle m’a répondu que les gens croiraient surtout qu’elle m’avait payé très cher pour dire ça. Attention, ce tournage était physique, jusqu’à 12 heures par jour J’avais des bleus partout car je refusais les protections couleur peau que Kathryn me proposait par peur que ça se voit à l’écran. J’étais totalement embarqué dans cette aventure. Même si depuis Un prophète, j’ai l’impression de faire le tour du monde des prisons! (rires) Mais là encore, comme Jacques, en nous mêlant à de vrais prisonniers, Kathryn vous place dans une sorte de bouillon de culture. Elle a compris l’importance du décor sur la psychologie pour le réalisme des scènes. Et c’est là- dessus qu’elle bâtit son travail avec ses comédiens. Car on tourne un film, pas un documentaire.

Avez-vous tout de suite pris conscience des polémiques que le film pourrait susciter ? Honnêtement, je n’en avais pas conscience. Jusqu’à ce que je prenne un verre avec l’un des trois cadreurs du film, un Iranien que Kathryn avait choisi après avoir vu son travail dans un documentaire. Et c’est lui qui le premier m’a dit… »attention, tu vas te retrouver au milieu d’un drôle de truc ». Et voyant que je tombais des nues, il m’a commencé à me raconter la polémique déjà naissante, le choix de décaler la sortie du film après les élections américaines…C’est petit à petit que j’ai donc réalisé me trouver au milieu de quelque chose qui dépassait après le cadre du cinéma. Mais ça n’a pas changé la manière dont j’ai été sur le plateau. On faisait un film comme un autre si on peut dire. Bien sûr, dans la scène où je me retrouve nu à 4 pattes avec un collier de chien, j’ai pensé aux images d’Abou Ghraib. Mais j’ai surtout senti qu’on était dans un film qui cherchait à rétablir une vérité historique. Je suis d’ailleurs admiratif des Américains pour leur manière de traiter leur histoire en direct et de poser le débat à vif sur la table. Et je peux dire que je suis assez fier d’être partie prenante d’un film qui rétablit des vérités historiques et qui pose problème. Car Zero dark thirty n’est pas un film banderole ou partisan. Je pense notamment à cette scène où l’on voit sur un écran télé Obama dire « Nous n’avons jamais employé la torture » juste après qu’on sort de plus de 20 minutes de scènes de torture à l’écran. Et je suis vraiment admiratif de Kathryn. Car après les Oscars de Démineurs, elle aurait pu se lancer dans un projet tranquille qui lui aurait assuré de l’argent jusqu’à la fin de sa vie.

Comment avez-vous vécu votre scène hors des séquences de torture ? Cette scène de repas et de dialogue champ, contre champ s’est faite après deux semaines de scènes de torture. Quand on m’a annoncé que ces dernières étaient terminées et que je n’allais plus retourner dans cette pièce, j’ai ressenti un soulagement qui se voit dans la manière dont j’y mange les fallafel. J’avais cette satisfaction de me dire qu’on était vraiment allé au bout de ce qu’on pouvait faire. Et cet état de soulagement m’a mis dans de bonnes dispositions pour jouer une scène plus posée.

Qu’avez-vous ressenti à la découverte du film terminé ? Je tournais au Kenya quand j’ai dû m’arrêter une semaine après avoir pris un coup de Kalachnikov dans le nez. Pendant cette pause forcée qu’on m’a invité à l’avant première, à Los Angeles et je me suis retrouve sur le tapis rouge à dire bonjour à Gandolfini et à voir Kathryn me serrer très fort dans ses bras en me remerciant. Pour cette projection, je n’avais qu’une angoisse, que transparaisse dans le film un côté un peu cowboy avec la fierté d’avoir tué Ben Laden. D’autant plus qu’en débarquant sur le tapis rouge, la publiciste du film était venue vers moi pour me dire qu’elle avait comme directive que je ne fasse ni photo, ni interview car mon personnage suscitait la polémique. Mais j’ai été débarrassé de mes craintes dès les premières images. Sans compter qu’avoir ses scènes concentrées dans le début d’un film permet d’en apprécier pleinement la suite. Et j’ai vraiment été impressionné par le dosage entre un côté documentaire presque sec et l’ampleur de la mise en scène très cinématographique de Kathryn. Elle use de peu d’artifices musique, effets spéciaux…et pourtant, on a parfois l’impression d’être au cœur d’un western !

Vous aimeriez retravailler avec elle, j’imagine…C’est drôle car depuis les premières scènes qu’on a tournées, elle n’arrêtait pas de me dire sur le plateau que j’aurais un rôle dans son prochain film. Et, en riant, je lui avais répondu « D’accord mais je veux un costard la prochaine fois ! » Et, à l’avant première, dès qu’elle m’a vu, elle me l’a répété… »toi, tu vas avoir un beau costume dans le prochain ». Mais, avec Kathryn, je retravaille même sans costume où elle veut quand elle veut !

Deux articles pour deux avis contraires…

Un film sans conscience politique, ni morale… Dans la presse française le film est vu comme un chef d’œuvre, avec des arguments retournables, qui, il y a dix ou quinze ans, auraient suffi pour qu’on le vouât aux gémonies de la critique. Lesquels ? L’inhumanité et l’absence totale de conscience politique des personnages obsédés par une seule idée, tuer Ben Laden, ils ne seraient même pas antipathiques. Ce qui rendrait les scènes de tortures encore plus insupportables. Leur indifférence à la souffrance d’autrui serait une qualité de mise en scène. L’ascétisme, on appelle ça, n’est-ce pas…Ils n’ont pas de sexualité ? Génial. Et dire qu’on reprochait à Verhoeven d’avoir réalisé avec Starship Troopers un film fasciste sous prétexte que des soldats hommes et femmes y partageaient les mêmes douches…L’absence de parti pris de la mise en scène ? C’est justement le problème. Kathryn Bigelow tourne un film soi-disant très documenté, très bien informé, censé rendre compte au plus près de la réalité. Un peu plus, et on nous parlerait de néo-réalisme… Foutaise ! Comment montrer cette réalité avec moins d’empathie, moins de distance et de capacité d’analyse ? Jamais au grand jamais, dans le film, le moindre personnage ne se demande si le fait de tuer Ben Laden a un quelconque fondement légal ou moral…Cela va de soi. Or non, pour un artiste, rien ne devrait aller de soi. Quand les agents secrets apprennent que la torture est désormais interdite par Obama, ils s’en désespèrent. Comment faire maintenant, pour travailler ? Je ne sais si la réalisatrice est une redoutable républicaine ou une bonne démocrate. Mais si les deux partis américains s’en sont pris à son film, c’est pour une bonne et simple raison, son discours n’est pas clair, il ouvre la porte à toutes les interprétations, jusqu’à l’acceptation d’une justice sans justice, de la vengeance d’Etat. En réalité, elle n’a aucune opinion politique sur rien. Son film n’a ni conscience politique, ni morale. Mais a-t-on le droit de parler de la mort d’un personnage comme Ben Laden comme s’il s’agissait de celle d’un personnage de fiction ? On nous vante l’unidimensionnalité du personnage principal interprété par Jessica Chastain, son opiniâtreté, sa détermination. Depuis quand le monolithisme d’un personnage est-il une qualité ? Quel intérêt, sinon celui d’arranger les affaires des scénaristes ? D’autre part, rien de plus « cliché » dans le cinéma américain, que l’histoire du « petit » qui a raison contre tout le monde, de l’individu seul et pur contre la société corrompue, déjà vu 10 000 fois. C’est un fantasme typiquement américain. Une idéologie américaine.

Aucun aspect mythologique, vraiment ? Le film éviterait tout aspect mythologique, tout discours métaphysique. C’est tout simplement faux. Qu’est donc ce long travelling aérien final baigné de violons larmoyants autour d’un hélicoptère en flammes, sinon une belle image allégorique, un décor qu’on croirait sorti d’un opéra de Wagner, entre sidération devant le désastre de la guerre et purification par le feu ? Qu’est-ce donc que la traque de Ben Laden, sinon la poursuite du minotaure au fin fond du labyrinthe de Dédale ? Que sont donc ces commandos américains musclés, sinon des héros antiques ? Le film cache une fascination, plus difficile à traiter, plus gênante, qui est le vrai sujet du film de Bigelow, comme il est celui de tous ses films, l’addiction à la violence qui transpire, et le glamour viril, la testostérone luisante des guerriers et des bad-boys, l’adrénaline de la guerre, sans qui celle-ci n’existerait plus depuis longtemps. Sujet passionnant, géant, qui est vraiment au cœur du cinéma de Bigelow. Mais pourquoi nous en détourner pour essayer de nous vendre autre chose que le discours ultra marketé de la réalisatrice ?

LA DERNIÈRE CROISADE par Benoît Smith

Le cinéma américain impressionnera toujours par sa capacité à digérer la grande histoire y compris celle, brève, de ce pays dans ses procédés pour raconter des petites histoires. Cela vaut aussi pour les épisodes les plus traumatisants, qu’il tâche d’exorciser par la fiction, comme on n’a cessé de le constater dernièrement avec le traitement hollywoodien du 11 Septembre dont le monde n’a pas fini de ressentir les conséquences. Et quand de surcroît les faits eux-mêmes rejoignent la fiction la plus calibrée, avec happy-end en sus, autant dire que les fabricants d’histoires jouent sur du velours. Le spectateur, lui, a plutôt intérêt à se méfier de la facilité. À ceux qui s’étaient chargés de mettre en fiction la traque de l’instigateur du 11 Septembre Oussama ben Laden, la « dream team » de Démineurs Kathryn Bigelow et Mark Boal, un tel happy-end aura été servi sur un plateau, certes à l’improviste, la première version du scénario ayant été achevée avant l’élimination du barbu le plus recherché du monde le 2 mai 2011. Cela donne lieu, dans Zero Dark Thirty, à une scène-climax qu’on ne peut qualifier autrement que de « réussie » avec la reconstitution en quasi-temps réel de l’assaut des Navy SEALs sur la planque pakistanaise de Ben Laden, l’occasion de la première des deux seules apparitions à l’état de cadavre de ce dernier. Le réalisme de l’action discrète et notamment les sons des hélicos furtifs et des armes à silencieux, le découpage alternant pénombre et filtres verts de la vision nocturne, la relative originalité d’offrir le spectacle d’une action brutale fuyant pourtant les regards, la menace du dérapage par l’approche des badauds, tout cela participe efficacement à l’immersion, à la tension et au suspense. La maîtrise de Kathryn Bigelow sur le terrain de l’action est ici parfaitement à son aise après tout, c’est dans ce domaine qu’elle a su se faire remarquer depuis plus de vingt ans, voire se rendre objet de fascination en tant qu’une des rares réalisatrices actives dans les genres de films « de mecs ».

Le reste du film n’est que la préparation à cette issue avec un imposant film-dossier reconstituant la traque de dix ans de Ben Laden. Par le personnage principal romancé, une jeune agente de la CIA toute vouée à cette quête, Zero Dark Thirty reformule la course à l’information du renseignement américain en un jeu de piste et d’endurance éprouvant à travers le Moyen-Orient, entre bureaux et sites secrets, avec impasses, chausse-trapes parfois meurtrières, courses-poursuites au jugé où même la technologie ne remplace pas vraiment la chance avec la prenante scène de recherche à l’aveugle d’un téléphone mobile par triangulation en mouvement, mais aussi décisions à prendre au-delà des limites de la morale, dont l’usage de la torture. Bigelow remplit le contrat sans accroc, assurant un tempo impeccable, transformant la chasse à l’homme en une sorte de journal des opérations forcément troué d’ellipses, néanmoins captivant et, par certains côtés, épique. Si on cherche au-delà de ce travail du rythme et du souffle, c’est une autre affaire. Au fil de ce récit touffu et rondement mené, on constate que nonobstant la richesse informative dont dispose et use Zero Dark Thirty, l’opération de Bigelow est somme toute similaire à celle de Démineurs pour traduire un contexte réel, la « war on terror » initiée sous Bush fils et poursuivie sous Obama en une pure et froide mécanique de tension, de suspense, d’entertainment. Laquelle prime bien évidemment sur le rapport aux faits. Le matériau tiré du réel est certes ostensiblement invoqué et sagement récité, mais jamais interrogé. Quant à l’autre, celui qui fait face au point de vue américain, c’est-à-dire l’Afghan, l’Irakien…bref, « l’Arabe », il est pour ainsi dire inexistant, ou à la rigueur inconsistant et marginal, tout juste bon à subir en gémissant l’action des enquêteurs, ou à scander le nom d’Allah avant d’exploser, même l’innocent porteur de bombe malgré lui de Démineurs ne savait faire que cela. On pourra objecter, non sans fondement, que ce déséquilibre est une caractéristique du cinéma hollywoodien, qu’on a depuis longtemps appris à l’accepter et à chercher dans d’autres directions l’intérêt de tels films. Il sera répondu, néanmoins, que s’agissant d’événements encore marquants dans les esprits du public et sujets à de multiples questions et doutes lesquels seront fort peu abordés dans le film, la démarche ne saurait être bénigne, et que le soupçon légitime de quelque arrière-pensée politique ne peut qu’interférer avec l’appréciation de la bonne facture de l’artisanat. En l’occurrence, dans Zero Dark Thirty plus que dans Démineurs où elle avait le champ libre pour s’en tenir à l’action pure, le format du film-dossier oblige Bigelow à s’avancer sur le terrain des considérations sur les faits et ce faisant, à trahir les sournoises facilités de sa pensée. Cela tient avant tout au prisme qu’elle utilise pour embarquer le regard du spectateur dans cette chasse à l’homme avec le personnage principal, cette enquêtrice aux cheveux de feu, sans peur et sans reproche, que rien ne détournera de son but. Un personnage, c’est ce qu’on a du mal à y voir, justement. Sommairement caractérisée, percluse de ces clichés de la femme forte qui rament autant pour dépeindre une femme que sa force, elle doit jurer « comme un homme » pour s’imposer, mais lâchera tout de même sa larmichette à la fin, opportunément privée de vie propre en dehors de son travail, enfin peu aidée par le jeu raide de l’actrice surcotée Jessica Chastain, l’héroïne finit par n’exister que par et pour son objectif approuvé d’avance par le public, envers et contre tout. En vérité, cette figure transparente a moins fonction de personnage que de vecteur, le spectateur est invité à identifier son regard sur les événements à celui de ce truchement, à emprunter ses pas. Et cela s’opère de manière pour le moins insidieuse.

Le film s’ouvre et présente d’emblée le personnage par sa scène la plus choquante et polémique, celle de la torture d’un prisonnier à laquelle l’héroïne assiste en tâchant de s’endurcir des débuts évidemment difficiles. Quelques scènes plus tard, la métamorphose est déjà bien avancée, la combattante a moulé sa carapace et forgé ses armes, accoutumée à cette immoralité paraît-il nécessaire de la lutte contre le terrorisme et même les mensonges aux origines d’une corollaire de cette lutte, la guerre d’Irak, sont devenues un détail de conversation, fin prête à plonger dans le bourbier et à se salir les mains pour mener ce qui, vu son obstination et sa foi, ressemble fort à une croisade que nous sommes invités à suivre voire à partager, sans trop regarder en arrière puisque la réalisatrice ne s’en embarrasse guère non plus. Et qui dit croisade dit infidèles. Tout en présentant cette héroïne comme le fer de lance d’un « camp du bien », le film ne peut s’empêcher de pointer d’un doigt dévalorisant ceux qui, d’une manière ou d’une autre, entravent la bonne marche de sa quête au nom de principes ou de calculs, généralement indissociables. Il y a ceux qui veulent imposer des règles pour rendre la lutte contre le terrorisme plus « morale » Bigelow ayant choisi d’entrer dans le jeu de la nécessité supposée de s’affranchir des règles morales pour faire prévaloir le bien. Il y en a d’autres qui ne considèrent tout simplement plus Ben Laden comme une cible prioritaire, eu égard au constat que son organisation Al-Qaïda est une nébuleuse dont on peut craindre la capacité à se disperser pour survivre. Il y a enfin ceux qui, rationnels, se refusent tout simplement à adhérer aux intuitions pas toujours étayées de cette combattante aux airs d’illuminée, mais qui obtiendra systématiquement gain de cause. Ces adversaires « de l’intérieur », tous en costume-cravate et postés dans des bureaux parfois hors du théâtre des opérations aux États-Unis, correspondent à s’y méprendre à ce vieux cliché démagogique des « bureaucrates de Washington », ceux qui empêchent de travailler en rond. On y compte même le président Obama, qu’on n’apercevra que planqué derrière un écran de télévision, niant au micro tout usage de la torture, sous le regard méprisant des agents téléspectateurs sur place, ceux qui mouillent leur chemise et risquent leur peau pour la sécurité des États-Unis. Derrière la trompeuse neutralité du storytelling hollywoodien, il y a ici, un programme politique plus « Républicain » que « Démocrate ». L’étiquette n’est pas un grand mal en soi mais elle le devient quand elle s’accompagne d’une telle roublardise visant à fixer des œillères au regard, à écarter toute ouverture vers le doute et les questions. L’objet n’est alors plus seulement un film de genre reconstituant des faits réels en faisant valoir un timide parti pris politique, mais se révèle un insidieux argument de propagande moins intelligent et ouvert qu’il ne le fait croire.