J’ai vu tout ses films avec une nette préférence pour celui-ci et L’étrange destin…et The Game. Son parcours est typique des réalisateurs à Hollywood. Travailler dans l’ombre, apprendre encore et toujours sur toutes les techniques de l’image pour acquérir une qualité essentielle auprès des producteurs…Savoir travailler vite en respectant les délais et si en plus vous apportez un plus créatif alors vous pouvez faire carrière. Classé parmi les réalisateurs « visuels » et issu du monde des effets spéciaux et des vidéoclips, sa maîtrise est parfaite sur les techniques photographiques et de postproductions. Tout comme Stanley Kubrick, réputé pour son perfectionnisme et très attaché aux détails, il peut tourner un très grand nombre de prises de ses plans et séquences…Une centaine de prises avec Rooney Mara et Jesse Eisenberg pour la scène d’introduction. Les débuts et génériques de ses films sont très travaillés et soignés. Ses films ont en commun la thématique de la douleur psychique ou physique causée par le combat entre le bien et mal, l’enfermement, la solitude, l’obsession ou encore l’aliénation. JP

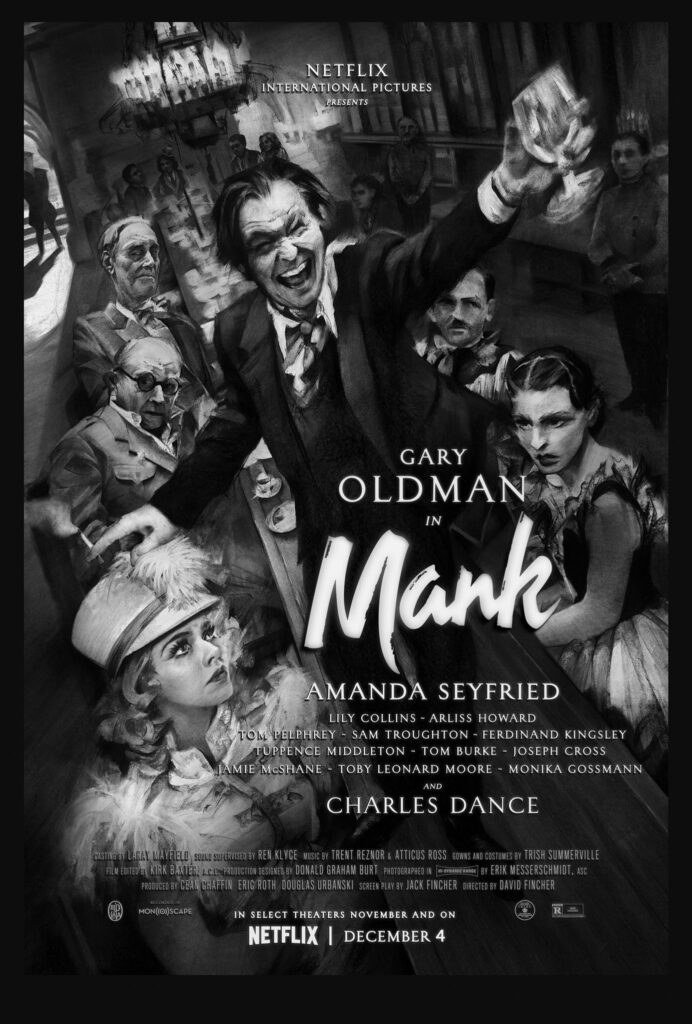

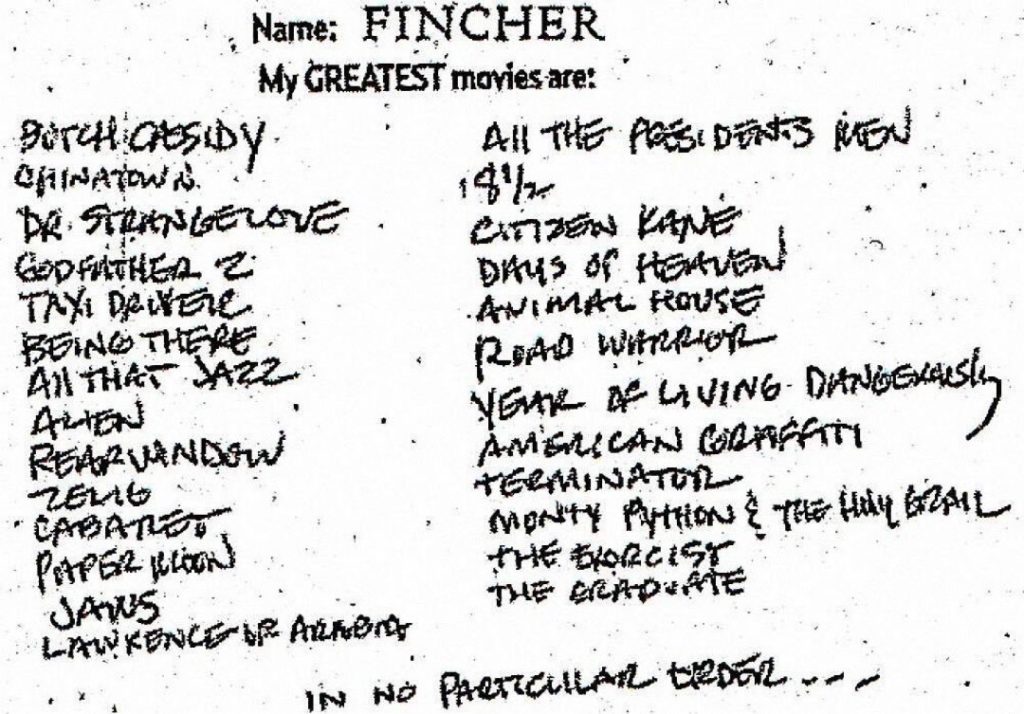

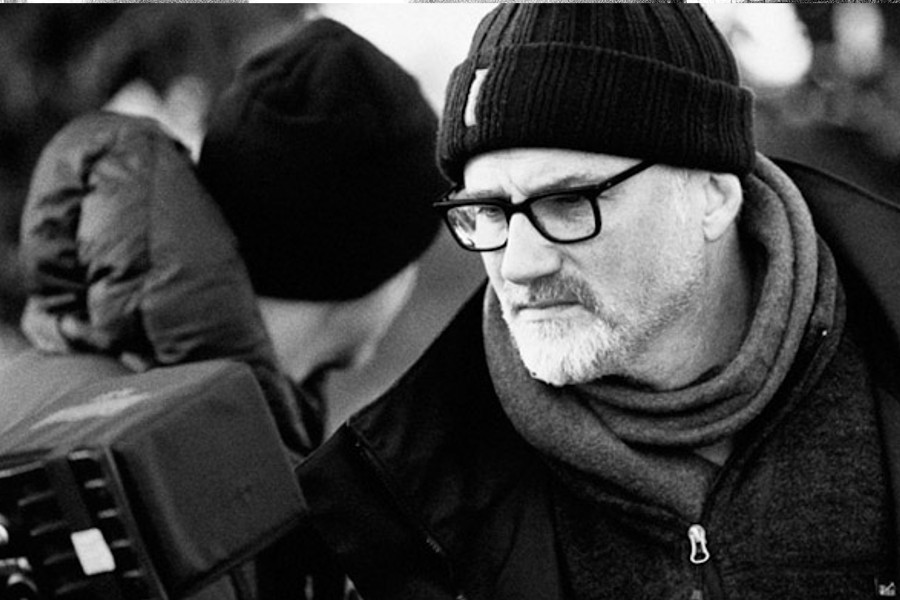

DAVID FINCHER… Né le 28 août 1962 à Denver, Colorado. Sa mère est infirmière psychiatrique. Son père, connu sous le nom de Jack Fincher, est journaliste, chef de service pour le magazine Life. À 2 ans, David et sa famille déménagent en Californie. Le réalisateur Georges Lucas est alors un de ses voisins. Inspiré par le western Butch Cassidy et le Kid, Fincher commence à faire des films avec une caméra 8 mm dès l’âge de 8 ans. Débute comme « technicien à tout faire » puis sur des effets spéciaux pour le film d’animation Twice upon a time sorti en 1983. Il travaille sur des films comme Star Wars, épisode VI…Le Retour du Jedi, L’Histoire sans fin, Le Secret de la pyramide et Indiana Jones et le Temple maudit. Sur ce dernier film, il est à l’origine de l’effet visuel de la scène où Harrison Ford est suspendu à une échelle dans le vide, les autres techniciens ne parvenant pas à créer cette illusion. 1984, il tourne une publicité préventive destinée à avertir les femmes enceintes des dangers du tabac pendant leur grossesse. Diffusée à la télévision elle montre un fœtus en train de fumer attire l’attention des producteurs d’Hollywood. 1986, il s’associe pour fonder Propaganda Films et donne naissance à la révolution MTV grâce à ses vidéoclips. Il continue ensuite à réaliser des publicités et de nombreux vidéoclips pour Michael Jackson, Madonna, The Rolling Stones et George Michael avant de se tourner vers le cinéma.

J’AI VU TOUS SES FILMS…

Années 1990…Premier long métrage Alien 3, succédant ainsi à Ridley Scott et James Cameron mais de nombreux désaccords avec la production surviennent durant le tournage et le montage et perd le final cut. Seven raconte l’histoire de deux détectives, traquant un tueur en série machiavélique dont les meurtres sont commis à la suite de la violation d’un des sept péchés capitaux, j’ai détesté la fin. Ce thriller permet à Fincher d’être reconnu. The Game est son troisième film. Un riche homme d’affaires accepte de participer à un mystérieux jeu de rôle qu’il a reçu en cadeau par son frère à son anniversaire. 1999, Fight Club riche d’un point de vue philosophique, violent et sombre, portant un regard critique sur la société de consommation. Le film est un échec au box-office, il est depuis considéré comme un film culte.

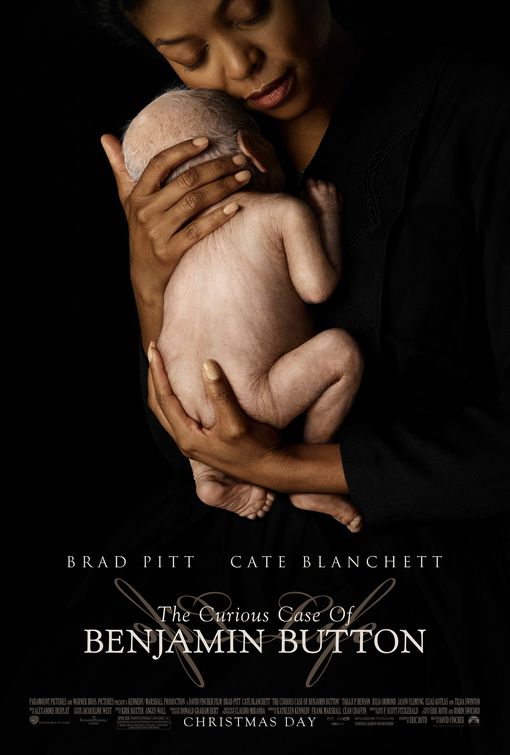

Années 2000…Les studios lui proposent un « film de commande », Panic Room. Fincher renoue avec le succès au box-office. Après cinq ans d’absence et plusieurs projets avortés David Fincher réalise son sixième long-métrage Zodiac qui s’inspire d’un des tueurs en série les plus célèbres de l’histoire des États-Unis, le tueur du Zodiaque qui sévissait en Californie entre 1966 et 1978 et qui a particulièrement marqué David Fincher lorsqu’il était enfant « Je me souviens avoir demandé à mon père ce que faisaient policiers qui encadraient nos bus de ramassage scolaire. Il m’avait expliqué qu’un tueur équipé d’un fusil à longue vue envisageait de tuer des enfants qui partaient de bon matin à l’école. J’avais la sensation d’être confronté au mal absolu ». L’Étrange Histoire de Benjamin Button 2008. une nouvelle de Francis Scott Fitzgerald qui raconte l’histoire d’un homme qui naît dans le corps d’un vieillard et qui va rajeunir jusqu’à sa mort. Brad Pitt, avec qui il collabore pour la troisième fois, et l’actrice Cate Blanchett y tiennent les rôles principaux. Le film remporte trois Oscars lors de la 81e cérémonie des Oscars…Meilleure direction artistique, maquillage, effets visuels.

Années 2010…David Fincher revient en 2010 avec The Social Network retrace la création du célèbre réseau social Facebook. Le film remporte aussi l’Oscar du meilleur scénario adapté pour Aaron Sorkin, et le montage. Millénium : Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes, David Fincher s’intéresse pour la troisième fois à un tueur en série. Après l’annulation de son projet d’adaptation de Vingt mille lieues sous les mers, le réalisateur se concentre donc sur le film Gone Girl, le film devient le plus gros succès de David Fincher au box office avec au total 368 millions de dollars à travers le monde. Sur ces dix dernières années comme beaucoup d’autres grands réalisateurs David Fincher produit et tourne des épisodes de série à succès.

ELOGE DE L’INTELLIGENCE par Jean-Sébastien Massart

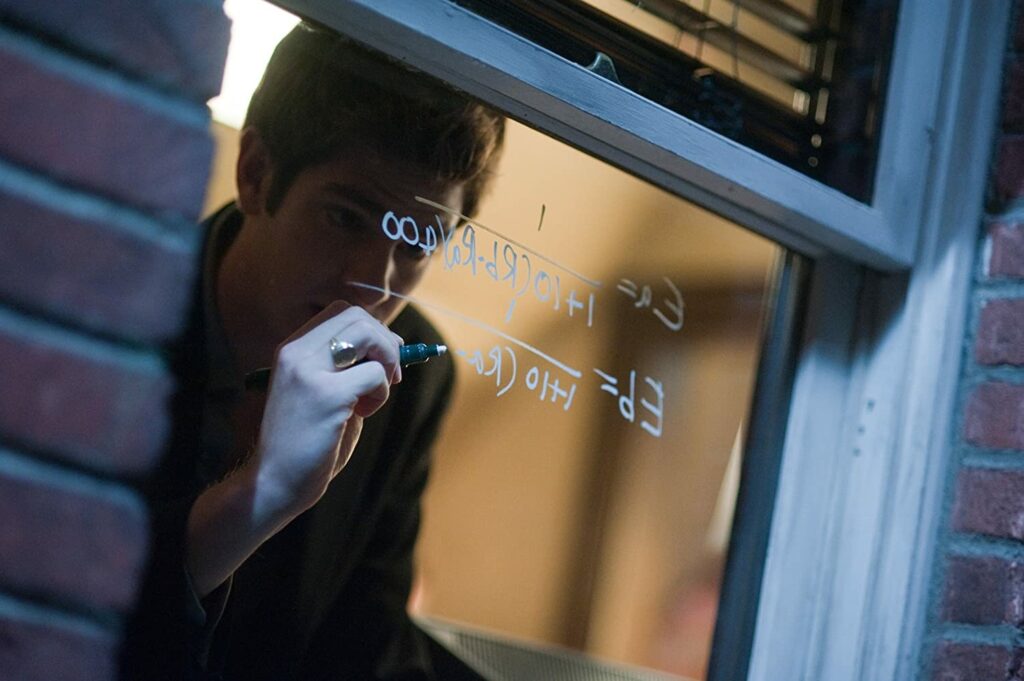

Soulignons l’importance du scénario d’Aaron Sorkin, qui apporte à Fincher une matière nouvelle, un sujet l’intelligence qu’il n’a cessé ensuite de remettre sur le métier, jusqu’à Mindhunter. Ce sujet, on sait à quel point Sorkin en est devenu le spécialiste car avant The Social Network, il signe le scénario du Stratège de Bennett Miller-2011, film qui aborde le baseball selon un point de vue de statisticien, il écrit ensuite le script de Steve Jobs Danny Boyle-2016, biopic entièrement dédié à la célébration d’une intelligence. Voilà une trilogie sur l’intelligence, construite selon une définition très restrictive du terme, non pas comme faculté de connaître et de comprendre le monde, aucun des héros de ces trois films n’a l’envergure d’un Albert Einstein mais plutôt, dans une perspective typiquement américaine et néolibérale, comme calcul, stratégie de persuasion, compétence sociale, commerciale, éventuellement managériale. Rien d’étonnant, dès lors, à ce que The Social Network soit devenu un modèle didactique pour les écoles de marketing, le sujet du film n’est pas tant Mark Zuckerberg que sa stratégie de conquête du monde, parfaitement adaptée à la jeunesse du début du siècle et démontrée en deux heures chrono, sur un tempo qui semble avoir été réglé sur le haut débit des connexions internet. La rapidité est l’un des traits les plus remarquables du film, vitesse du dialogue que Fincher fait débiter à toute allure à ses acteurs, vitesse des connexions, des rencontres, des transactions. Vitesse aussi de la métamorphose sociale de Zuckerberg, geek exclu des fraternités étudiantes au début du film, patron arborant fièrement sa carte de visite à la fin, une carte sur laquelle il a écrit sur un ton revanchard et provocateur « I’m CEO Bitch » Je suis PDG, salope. Le rythme étourdissant du film que l’on retrouvera dans Millenium est celui d’une intelligence en ébullition, d’un esprit qui va très vite, tellement vite qu’il bouscule les vieilles hiérarchies d’Harvard, les règles désuètes des final clubs dont il est exclu parce qu’il ne fait pas partie de l’élite sociale. L’université est le symbole de ce monde intellectuel croulant dont Zuckerberg organise le casse symbolique en piratant le système informatique de Harvard pour créer Facemash, une version rudimentaire de Facebook. Une séquence assez géniale, il faut le dire raconte en montage alterné l’avènement de ce premier réseau social, pendant que l’élite d’Harvard organise une fête à l’ancienne, avec ce qu’il faut de filles et d’alcool, Zuckerberg s’active avec deux geeks devant son ordinateur, ils craquent des mots de passe, pillent frénétiquement des bases de donnée, avant de poster plusieurs photos sur Facemash. Viralité de l’information, ce réseau fait de bric et de broc capte rapidement l’attention des fêtards et de l’université entière, tout le monde veut se voir à distance, reconnaître son binôme, son colocataire, sa copine de fac. Avec un sens remarquable du tempo, Fincher rend visible l’excitation de l’intelligence zuckerbergienne, qui est encore, à ce stade, une intelligence purement créative, communiquant au monde sa vitesse et son champ émotionnel simplifié, à base de like et de dislike. Il n’en fallait sans doute pas davantage pour raconter la naissance de Facebook.

La construction du film est partagée entre la création de Facebook et des scènes de procès assez statiques sur la propriété intellectuelle et la trahison. Fincher épouse parfaitement la froideur de son sujet, l’intelligence de Zuckerberg et rien qu’elle, que ces scènes tiennent encore le coup car elles donnent au film sa structure, tout en lui conférant une certaine lourdeur volontaire. Lourdeur de la dramaturgie du film de procès, qui n’a plus aucune signification pour Zuckerberg, dépeint comme un être amoral, parfaitement étranger au vieux monde de la justice américaine, à ses subtilités juridiques, à ses débats sur des concepts, celui d’inventeur, d’auteur que la fluidité d’internet a fait tomber en désuétude. C’est un voleur d’idées, et alors ? L’important n’est d’avoir une idée mais de l’exécuter, rétorque-t-il. Son intelligence, entièrement préoccupée par la vitesse d’exécution, le process en langage informatique note, à un moment clé du procès, qu’il pleut. Remarque étonnante…Zuckerberg serait-il devenu sensible à un ici-et-maintenant du réel ? Ce serait aller dans le sens d’un personnage attentif et perméable au monde, or le film ne cesse de l’isoler, de l’enfermer, dans sa chambre, dans ses locaux de la Silicon Valley, dans la salle où a lieu son procès. En réalité, ce « il pleut » est un constat fait par une intelligence commerciale, qui comprend simplement qu’en raison du mauvais temps, un plus grand nombre de personnes vont rester chez elles et se connecter à Facebook. Dans l’esprit de Zuckerberg, la pluie n’a aucune réalité, elle ne mouille pas, c’est à peine si elle tombe, ce n’est rien qu’une une donnée à intégrer au sein d’un système qui la traite immédiatement. On a ironisé, sur l’effet de bouclage produit par la scène finale où Zuckerberg, plus seul que jamais, ouvre une session Facebook et demande en amie Erica Albright, l’étudiante qui l’a largué dans la scène d’ouverture. Aucune mélancolie forcée dans cette scène de fin, Fincher ne joue pas les penseurs mélancoliques du contemporain, il n’a sans doute lu ni Baudrillard ni Paul Virilio. Aucune parole, aucune expression dans le visage de Jesse Eisenberg ne permet d’infléchir le sens de cette scène pour la tirer vers une éventuelle critique de notre solitude face aux écrans. Seul, Zuckerberg l’a été tout au long du film et il n’a jamais suscité la moindre empathie, ni quand il se fait larguer, ni quand les employés de sa boîte fêtent le cap du premier million de profils créés. Le créateur de Facebook n’est en réalité jamais vraiment traité comme un personnage que l’on pourrait définir selon des règles dramaturgiques classiques car il ne possède pas de background, ne souffre d’aucun trauma, n’a ni parents ni amis à l’exception d’Eduardo Saverin, qu’il trahira sans éprouver le moindre scrupule. Zuckerberg est en fait traité comme un prototype. On pourrait dire qu’il confirme une tendance à la froideur intellectuelle que l’on trouvait déjà dans Zodiac et littéralement glaciale dans Mindhunter. D’un personnage à l’autre, c’est la même histoire de l’intelligence humaine qui se déploie à travers des structures comme le journalisme, Harvard, le FBI, des champs épistémologiques avec la criminologie, l’informatique et des contextes, la fin des années 1970, le début des années 2000 différents. Au cours de la décennie 2010, Fincher est devenu une sorte de cinéaste-anthropologue sur l’histoire de l’intelligence humaine et de son évolution sur trois décennies, des nomenclatures encore tâtonnantes de Mindhunter à la perfection ergonomique de Facebook.

Tournée vers le futur, la conclusion de The Social Network nous paraît d’un optimisme total, après un procès perdu qui va lui coûter quelques millions de dollars, c’est-à-dire rien au regard des bénéfices engrangés par son entreprise…

Zuckerberg savoure sa plus belle victoire, l’arrivée sur son réseau d’Erica Albright, dont il regarde longuement la photo de profil. Voilà l’ex-copine réintégrée dans le monde lisse et dépassionné de Facebook, réseau qui n’a été inventé, c’est le sens possible de la conclusion du film que dans la perspective d’une simplification considérable des relations humaines, ni joie, ni souffrance, de l’approbation et du like seulement.

The Social Network est important pour des raisons qui excèdent le cinéma, c’est une date dans l’histoire culturelle, l’un des premiers récits populaires prenant acte de la victoire absolue d’une intelligence sur le réel. Cette perspective, totalement anti-romantique, consacre l’avènement d’un système cognitif, émotionnel, communicationnel que l’on pourrait presque croire issu d’une I.A. si Zuckeberg ne l’avait inventé.

Le commentaire laconique de celui-ci sur le film de Fincher vaut, peut-être, comme le plus bel éloge qu’on puisse en faire « It’s fun ».

Le triomphe d’un traître…

par Serge Kaganski

Le triomphe d’un homme qui a trahi ses proches pour construire un empire. Le triomphe aussi d’une rencontre, celle du storytelling génial d’Aaron Sorkin, créateur d’A la Maison Blanche, et de la puissance visuelle du réalisateur David Fincher. Il existe un lien très fort entre capitalisme et libido les universitaires l’ont prouvé, créer des entreprises, faire des coups de fric, baiser la concurrence est jouissif, paraît-il. Racontant la création et l’envol de Facebook, The Social Network illustre cette théorie en la renversant. C’est la libido d’un étudiant frustré qui a engendré presque par hasard l’une des plus fortes aventures capitalistes récentes. Si le film de David Fincher est fidèle à la réalité, Facebook semble né d’une suite de hasards. Nerd casse-pied, brillant geek de l’informatique, largué par sa copine, un peu déprimé et très bourré, Mark Zuckerberg a eu un soir l’idée de se venger en piratant le réseau informatique d’Harvard pour y créer un site et faire voter pour la meuf la plus canon du campus. Succès foudroyant. Avec l’aide et l’argent de son copain roommate, Zuckerberg développe rapidement son idée de réseau social informatique, plus par jeu et “geekerie” obsessionnelle que par cupidité.

Mais l’Amérique étant l’Amérique et l’argent son moteur dominant, les vautours ne tardent pas à rôder autour de Zuckerberg et de ses idées. Fincher et son scénariste Aaron Sorkin ont réussi un bijou d’écriture, tant dans la construction générale que dans le détail des dialogues. Partant d’un gigaprocès où Zuckerberg affronte ses anciens partenaires, le film se construit en flash-backs successifs, et le suspense rétrospectif ne se dément jamais. Les répliques fusent à cent à l’heure, comme du Hawks sous coke. Mais dans la guerre entre hommes et femmes que racontait Hawks, les femmes ferraillaient à égalité. Dans The Social Network, elles sont marginalisées. Le capitalisme, et peut-être aussi la “geekerie”, est un truc avant tout masculin, où les gagnants sont les plus malins, cyniques et couillus, plutôt Fight Club de David Fincher-1999) que La Dame du vendredi Howard Hawks-1940.Autre leçon…Les réussites capitalistes contemporaines vont très vite, au diapason de l’accélération du monde et de la technologie. C’est à la fois fascinant, un ado en mal de sexe devient milliardaire en quelques clics et effrayant, les ennuis tombent aussi vite et lourdement que la fortune sur les épaules de Zuckerberg. On pense bien sûr à la crise actuelle, résultante de cette accélération folle de l’écofinance, qui plane dans le hors-champ du film. The Social Network ne se veut pas tant un film sur Facebook que sur les paradoxes et contradictions de l’Amérique et du capitalisme contemporains. Dans cette loterie brutale, une bonne idée peut porter n’importe qui vers les sommets. Mais attention, le système veille et vous contraint à vous plier à ses règles. Cette folie à la fois attirante et répugnante se synthétise dans le physique d’angelot boudeur de Zuckerberg. L’acteur, génial, incarne magnifiquement cette nouvelle race mutante avec son visage et tenue à manger des Pépito, mais génie spécialisé qui peut valoir des milliards. Le capitalisme vampirise ses enfants, ne leur laisse plus le temps de grandir. En sortant de ce film riche de lectures multiples et au rythme d’enfer, on se pose une question…

Milliardaire, Zuckerberg a bien changé le monde en voulant juste pécho des meufs. Mais est-il heureux ?

Entretien avec David Fincher et Aaron Sorkin

par Clélia Cohen et Olivier Joyard

Mark Zuckerberg est un héros qui ne sourit jamais. Comment peut-on vendre cela à Hollywood de nos jours ?

David Fincher/ Hollywood est conçu pour vous délester de vos dollars âprement gagnés. D’où cette convention, un héros doit toujours déborder d’amour. Mark Zuckerberg n’a rien à foutre de ces convenances. Dès l’ouverture, il balance qu’il ne veut pas d’amis. Je disais tout le temps à Jesse Eisenberg, qui l’interprète, de ne jamais avoir l’air de s’excuser. Les autres lui font perdre son temps, il est là pour faire son truc. Je ne le connais pas dans la vraie vie, mais il ressemble à pas mal de gens que je respecte. Ceux qui nous caressent à rebrousse-poil et malgré tout accomplissent quelque chose de grand.

Asorkin/ Le personnage Mark Zuckerberg j’insiste sur le terme « personnage » passe une heure et cinquante-cinq minutes à être un antihéros puis, les cinq dernières minutes, il devient un « héros de film ». Mais un héros tragique. Accéder au rang de héros tragique suppose deux choses…Premièrement, avoir payé le prix fort, deuxièmement, éprouver du remords.

Quand on suit votre travail de scénariste, ce genre de personnage nous est familier.

AS/ Pourtant j’aime les personnages qui sourient. Moi-même, j’adore sourire ! Mais je vois ce qui vous semble familier ? j’ai tendance à n’écrire que sur des gens qui parlent dans des pièces. Je ne suis pas un scénariste visuel, mes histoires avancent par le langage. D’habitude, mes personnages se laissent guider par une forme d’idéalisme. C’est le cas dans la série A la Maison Blanche, dans le film Des hommes d’honneur de Rob Reiner-1992 tous se comportent avec un panache qui satisfait nos fantasmes de spectateurs. Ici, je m’attaque à un héros plus sombre. Mark Zuckerberg regarde de loin la vie sociale universitaire. Le monde lui renvoie qu’il est un outsider. Jeune homme en colère au QI invraisemblable, il invente donc quelque chose dont il est le premier à avoir besoin, une nouvelle forme de vie sociale qui lui permet de ne pas quitter le seul endroit où il se sent bien c’est à quinze centimètres de son écran d’ordinateur. Je m’identifie à lui, je suis timide et gauche en société. J’aimerais que les gens pensent que je suis aussi brillant et spirituel que mes personnages, et j’essaie de donner le change. Mais au fond cela me conviendrait très bien d’écrire mes scénarios enfermé dans ma chambre, de les glisser sous la porte et qu’en échange on me fasse passer mes repas.

Est-ce sa noirceur qui vous a attiré ?

DF/ Il y a une solitude chez ce type à qui on a dit toute sa vie qu’il était plus intelligent que les autres. Mais au fond, tout le monde est seul. C’est une connerie de croire que des gens vont vraiment bien. J’ai connu des footballeurs stars du lycée qui se sentaient incompris, des pom-pom girls à la vie familiale pourrie dont la seule chance de se sentir normales était de prétendre être quelqu’un d’autre de désirable.

AS/ Notre personnage représente un nerd de la nouvelle génération, il n’admet pas que la jolie fille veuille encore sortir avec le sportif populaire, qu’elle ne reconnaisse pas que c’est lui qui dirige le monde. Il est différent des gentils nerds des teen-movies des années 1980. Il doit même les regarder comme une insulte. Ceux d’aujourd’hui ne se contentent plus d’un statut de mascotte car ils ont réinventé l’univers, ce siècle leur appartient et ils comptent bien vous enfoncer ça dans le crâne.

Que pensez-vous de Facebook ?

DF/ Le film parle de Facebook à peu près autant que Raging Bull de Martin Scorsese-1980 traitait de la boxe. C’est un point d’entrée. Pour moi, les technologies restent agnostiques, on peut les utiliser pour le bien ou le mal. Le fait que Facebook reflète le narcissisme d’une société éclaire cette société, rien d’autre. J’ai vu des gens qui y écrivent des trucs bouleversants et d’autres qui s’en servent pour dire « Je viens de boire trois vodka-pomme, je vais aller à la gym demain. » Là, tu te dis « Fuck ! ».

Mark Zuckerberg c’est un peu Spider-Man, un ado complexé, avec un superpouvoir caché…son cerveau.

AS/ Exactement. C’est très difficile de créer un personnage plus intelligent que soi. Pourtant je le fais depuis un bon moment maintenant ! J’apprends les choses phonétiquement : je suis nul en informatique, je savais à peine ce qu’était Facebook au moment où je me suis attelé à ce projet. J’en avais entendu parler au même titre qu’un carburateur : je sais qu’il y en a un dans ma voiture mais je serais incapable de dire à quoi il sert. Des spécialistes m’aident à assimiler les termes techniques, je les mets dans la bouche des personnages. Mes héros ont l’air de savoir de quoi ils parlent, moi pas. On en riait souvent pendant le tournage avec les acteurs Jesse Eisenberg et Andrew Garfield, il y a des scènes que pas un de nous ne comprend !

Pour vous, les dialogues sont comme de la musique ?

AS/ Merci de l’avoir remarqué. Enfant, mes parents m’emmenaient au théâtre à New York. Très souvent, j’étais bien trop jeune pour l’histoire. D’autres se seraient ennuyés, mais pas moi. Les répliques sonnaient comme de la mélodie à mes oreilles, de grandes cascades de mots qui se percutaient. J’ai voulu imiter ce son, écrire cette musique. Je considère l’intrigue comme une intrusion nécessaire, mais tout ce qui m’intéresse, c’est écrire des dialogues.

Comment avez-vous appréhendé un récit qui est pour l’essentiel une suite de conversations ?

DF/ La méthode d’Aaron Sorkin ressemble au chargement d’un camion ? on balance d es briques de dialogues sur les spectateurs. Jesse Eisenberg a eu le rôle parce qu’il était le seul qui lisait ses dialogues mieux qu’Aaron lui-même ! Certains ont comparé superficiellement ce scénario à une pièce radiophonique. Prenons par exemple la conversation entre Mark et Sean Parker, créateur de Napster, dans une boîte de nuit. On peut la voir comme cinq pages durant lesquelles Parker fait son numéro de séduction à Zuckerberg. Pour moi, cette scène ne devient une histoire que quand vous regardez celui qui ne parle pas. Pendant le premier tiers de la conversation, Zuckerberg ne comprend pas où Parker veut en venir, il est happé par les lumières, la musique, la faune super hype de cet univers. Tout ça devient du cinéma quand la réaction se révèle aussi importante que l’action. On a tourné autant de prises de gens qui écoutent que de gens qui parlent.

Avez-vous essayé de faire un film d’action avec des mots ?

DF/ Je ne sais pas trop. J’ai demandé à Aaron de lire le scénario devant nous, je voulais que les acteurs fassent d’abord comme lui et trouvent ensuite leur voie. Il n’y a rien d’évident à mettre un morceau d’éloquence dans la bouche de personnages de 23 ans. Il fallait faire comme si les mots tombaient directement de leur conscience et garder en tête que Mark Zuckerberg est aussi un garçon perdu, un enfant qui n’a pas encore mûri et s’accroche à sa colère.

Parlez-nous de votre méthode d’écriture. Comment vous y prenez-vous ?

AS/ Je n’ai aucune méthode mais je prends des douches. Jusqu’à six ou huit par jour. Je n’ai pas la phobie des microbes, ce n’est pas un TOC, je prends une douche chaque fois que j’ai besoin de me relancer. Lorsque j’ai passé deux heures à fixer le curseur qui clignote sur la page blanche, je deviens grincheux alors je prends une douche très chaude, je mets des vêtements propres, voilà une nouvelle journée qui commence. Un reboot. Je vis à Los Angeles et comme tout le monde là-bas j’ai une piscine. Parfois je fais un plongeon puis je prends une douche. Je répète ce rituel plusieurs fois dans la journée. A l’opposé, quand l’écriture marche, c’est très physique. Je me lève devant l’ordinateur, je saute partout, je joue tous les personnages, je me sens très excité. Je me tiens très mal en écrivant et au bout d’un moment je ne peux plus continuer, j’ai mal partout. Quatre heures devant l’ordi équivalent à quatre heures de muscu. Donc je prends une douche. Je vis ainsi quatre ou cinq journées dans la même journée. J’utilise beaucoup plus d’eau que je ne devrais et je sais, c’est mal.

Mark Zuckerberg apparaît comme un symbole du capitalisme contemporain. Portez-vous sur lui un regard critique ?

DF/ Il devient le plus jeune milliardaire au monde. Je ne le critique pas pour cela. C’est un fait, je le filme. Je n’ai aucun problème avec Facebook ni avec Mark Zuckerberg, il a le droit de détester The Social Network. Le film n’est pas un biopic mais un regard sur les conflits autour de la création de ce site, les conditions dans lesquelles s’exerce la création.

Vous sentez-vous comme un auteur aujourd’hui à Hollywood ou comme un artisan ?

DF/ Je me considère comme un interprète. J’interprète un texte écrit et je le transforme en film. Je prends des décisions sur les lunettes des personnages, les stylos qu’ils préfèrent, s’ils portent une bague ou non…Cela fait-il de moi un homme qui ne fait que de la science appliquée ? Je ne crois pas. J’essaie de trouver un moyen d’écarter tout ce qui pourrait distraire le spectateur et le film lui-même du but que je me suis fixé et de ce que j’essaie de dire. Il y a des scénaristes-réalisateurs, tant mieux. Mais à mon sens, on se limite en ne réalisant que les scénarios que l’on écrit soi-même. Quentin Tarantino dirait que mettre en scène les mots de quelqu’un d’autre bloque l’imagination. Je répondrais que cela me donne accès à beaucoup plus de voix. L’auteur n’existe pas quand il faut 40 millions de dollars et 900 personnes pour faire exister un film. Cette notion, la politique des auteurs, vient de quelques critiques de cinéma qui voulaient devenir cinéastes. Je comprends pourquoi ils en avaient besoin. Mais elle me paraît moins valide aujourd’hui qu’il y a cinquante ans.

Par le style et le rythme de votre écriture, vous incarnez le lien entre une extrême conscience de la société contemporaine et la mémoire des comédies étincelantes de l’âge d’or d’Hollywood des années 1930 et 1940. Est-ce votre horizon créatif ?

AS/ Je m’intéresse au cinéma contemporain. Mais les films qui coulent dans mes veines sont ceux de Preston Sturges, ceux d’Howard Hawks comme La Dame du vendredi, tous les scénarios de Ben Hecht. Pour leur rythmique, leur art du dialogue, bien sûr. Leurs mots parlent directement à mon oreille.