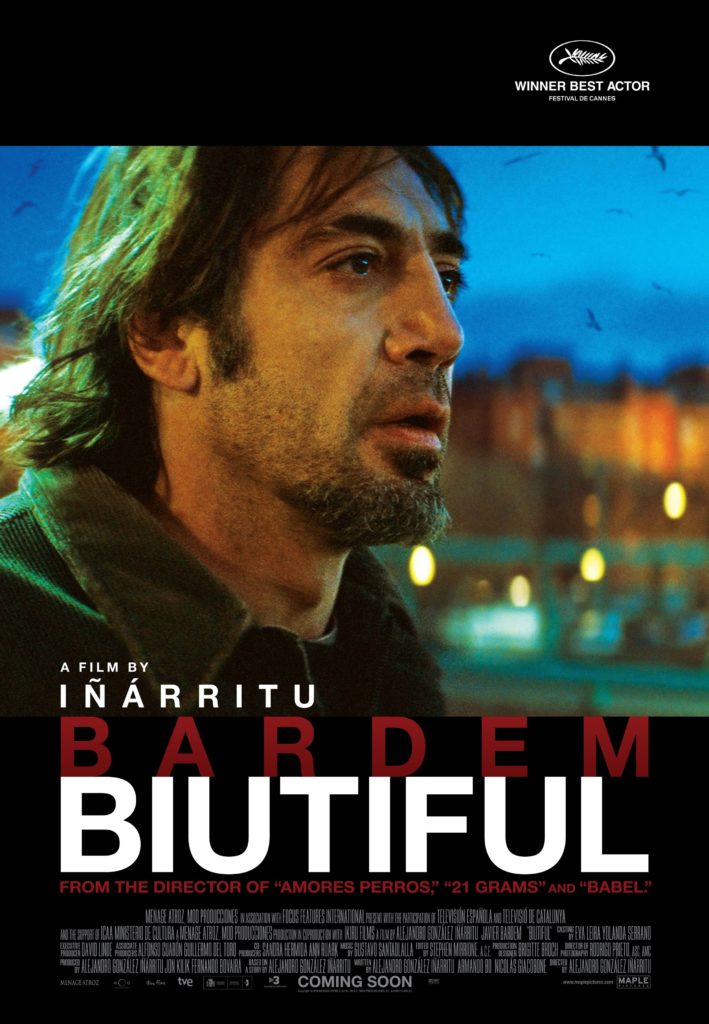

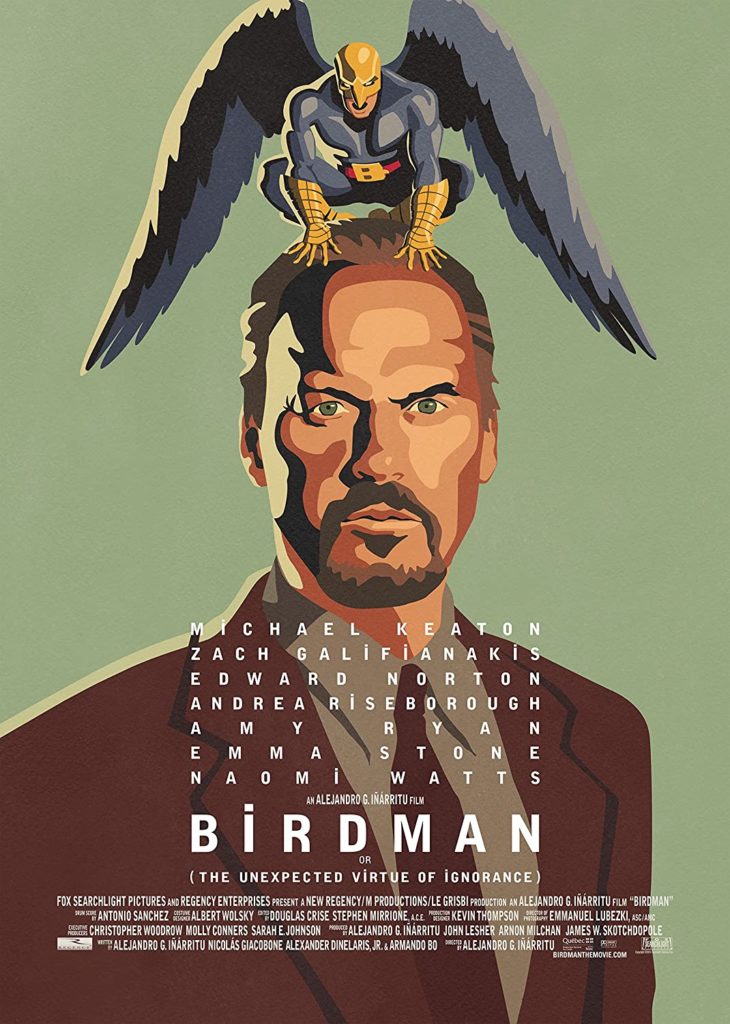

Babel, c’est la référence à cette histoire biblique, où les hommes eurent pour idée de s’unir pour construire la tour de Babel, la plus haute tour possible pour arriver jusqu’à Dieu. Pour les punir de leur orgueil et les empêcher d’achever l’édifice, celui-ci sema le trouble en ne les faisant pas parler la même langue. Tous les personnages ont de bonnes intentions mais déclenchent malgré eux des catastrophes. Les conséquences sont bien trop lourdes, mais ils ne résultent que d’un choix, qui paraissait juste et anodin. Mais les bonnes actions chez Iñarritu ne sont pas récompensées. Le malheur survient systématiquement. C’est peut-être là la volonté d’une conscience supérieure, quasi-mystique, qui s’introduit dans des plans à potentiel contemplatif mais pétris de sacralité, que ce soit dans Biutiful ou même Birdman, malgré le rythme plus rapide de ce dernier. Pour ce qui est du rythme, le film prend plus son temps que 21 Grammes, et, même s’il imbrique les segments donnant une impression d’interdépendance des histoires, il laisse plus de temps aux plans, et par là même, le pouvoir de s’investir dans l’histoire, avec les personnages, d’être au plus près d’eux. Les performances d’acteurs se suivent, avec Brad Pitt et Cate Blanchett, mais il faut aussi parler de Adriana Barazza, parfaitement dirigée par Iñarritu, et bien sur de Rinko Kikuchi, qui porte un rôle incroyablement criant de vérité.

Trilogie de la mort…

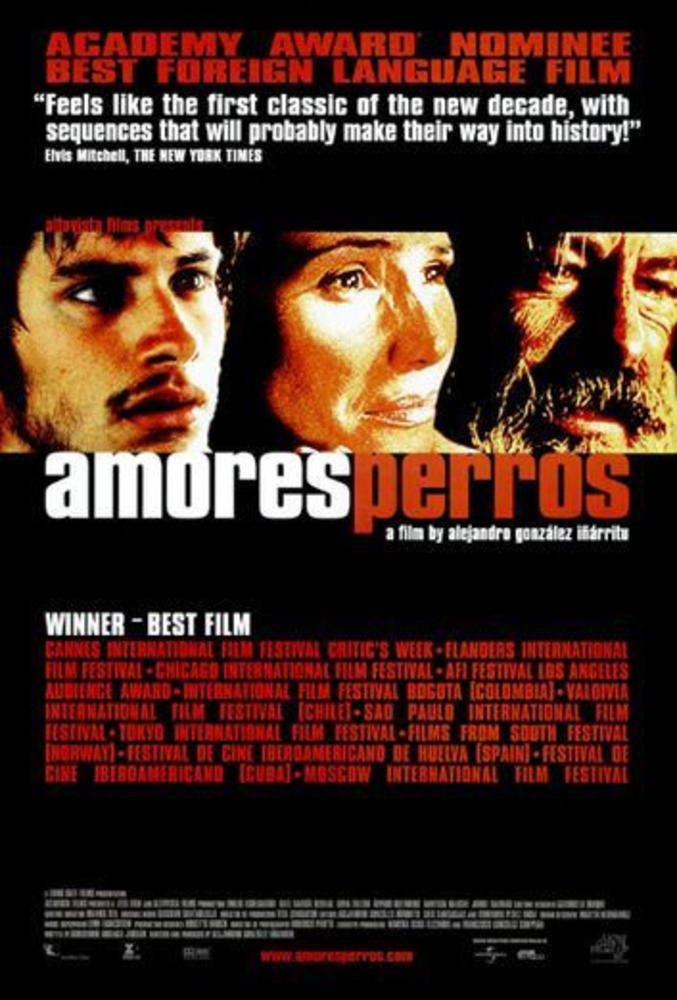

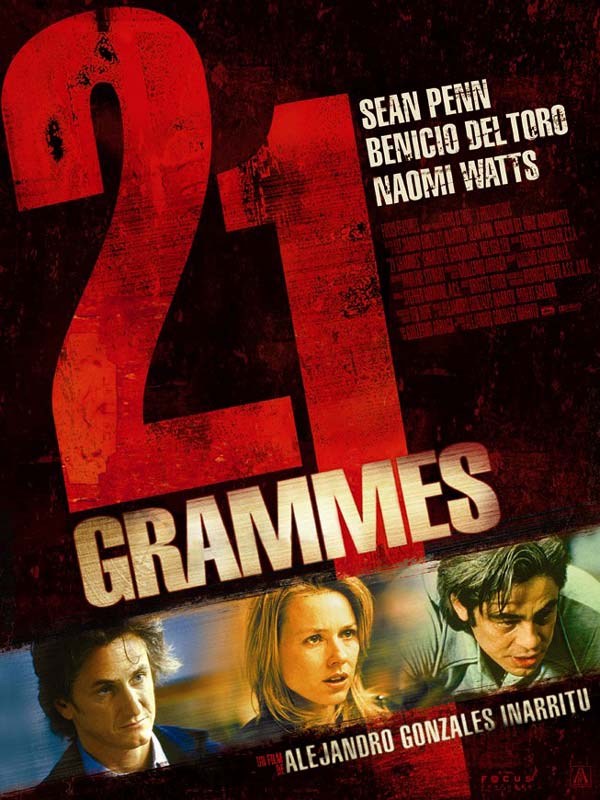

Sorti en 2003, 21 Grammes fut une bombe dans le paysage hollywoodien. Après son premier film, Amours chiennes, le mexicain Alejandro Gonzales Iñarritu avait réussi à réunir à l’écran Sean Penn, Naomi Watts et Benicio del Toro dans un scénario à la narration en apparence chaotique mais en réalité brillante. Trois ans plus tard, ce même Iñaritu sort Babel, avec pour les plus connus Brad Pitt et Cate Blanchett dans le rôle des deux américains, mais aussi Adriana Barraza et Gael Garcia Bernal qui jouent la nourrice et son neveu, ou bien encore Rinko Kikuchi, incarnant la jeune malentendante. Le casting est ainsi international, et il n’y a pas plus d’importance donnée à tel ou tel rôle dans l’histoire. Tous se répondent et se croisent de manière presque évidente. La narration, si elle est moins éclatée que celle du film précédant, est tout de même morcelée en quatre, une pour chaque histoire, et sont tout à fait indépendantes les unes des autres. Les personnages ne se rencontrent pas, si ce n’est à travers un élément qui permet de dégager un fil narratif et chronologique. Au delà des problèmes de compréhension langagier, c’est la communication avec les autres qui est pointée du doigt, et du même coup la place des protagonistes dans leur monde. Tous se retrouvent en effet dans un monde qui leur est étranger, où ils sont inadaptés, ce qui explique l’incommunicabilité…Situation irrégulière, barrière de la langue, enfant dans un monde d’adulte, introvertie dans un monde extraverti. L’inadaptation au monde est lui aussi un thème récurrent chez Iñarritu car, si l’on y regarde de plus près, n’est-ce pas ce qui est dit dans Birdman, le dérivé de la tour de Babel, l’homme qui voulait se prendre pour un dieu, le mythe d’Icare….La caméra est très proche de ses comédiens, beaucoup portée à l’épaule, conférant à la fois plus de réalisme mais surtout imposant le point de vue de l’auteur. Le plan où Kikuchi fait de la balançoire et que la caméra la cadre en plan rapproché fixe, laissant l’arrière-plan bouger derrière elle rappelle bien évidemment Jean Renoir et son Partie de Campagne. En cela, on pourrait rapprocher Iñarritu des impressionnistes, et cela ne serait pas dénué de sens, puisque l’un des talents majeurs du réalisateur est de nous faire ressentir par la caméra les impressions des personnages, ainsi que les siennes, presque prises sur le vif, par l’utilisation de cette caméra qui ressemble à une caméra de reportage, comme si tout ce qui se passait devant nous était filmé sur le vif, en plein réel. Mais ici, le plan acquiert une dimension supplémentaire…Kikuchi se balançant, c’est le monde qui tourne autour d’elle et sans elle, la laissant à ses jeux d’enfants.

VIES PERCUTÉES…EMMÊLÉES…BRISÉES…

Babel de est une vraie réussite, et fait partie de ces films dont le souvenir vous hante, des mois après son visionnage. Comme son titre l’indique, il évoque les liens entre les peuples, initialement réunis dans la fameuse tour de Babel, et réussissant alors à communiquer, puis éclatés et incapables de s’unifier de par leurs différences de langages. De différences de cultures et de comportements au travers du monde il est plutôt question ici, tout comme d’un effet « papillon » initié par un événement en apparence anodin, qui par ricochets, revêt des conséquences dramatiques tout autour du globe. Le réalisateur mexicain y évoque de mystérieux liens entre un couple de touristes américains, leur nourrice mexicaine, un homme d’affaire japonais et sa fille, et une famille de paysans marocains. Le puzzle qu’il construit minutieusement sous nos yeux fait preuve d’une maîtrise absolue de l’engrenage et de l’impact émotionnel, même si l’on ne voit pas très bien au départ la manière dont la partie japonaise du récit s’imbrique dans l’ensemble. Le scénariste, Guillermo Arriaga, déjà auteur de Trois enterrements de Tommy Lee Jones, use de fausses pistes et d’un décalage temporel inattendu qui créent la surprise derrière l’implacable logique. Moins désespérément triste que 21 grammes, Babel est aussi plus linéaire et donc plus accessible, mais fait preuve d’une montée en tension tout aussi efficace, accompagnée par la sublime musique de Gustavo Santaolala, qui s’adapte au passage aux différentes cultures abordées. Auteur d’Amours chiennes et de 21 grammes, Inarritu dénonce l’individualisme grandissant, inhérent à une société de plus en plus inégalitaire, mettant en vis à vis paysans vivant dans la pauvreté et touristes au sentiment d’insécurité exacerbé. Il pointe également l’absurdité des comportements autoritaires de la police des frontières, qui au lieu de porter secours aux gens, voit en chacun de supposés clandestins avant des êtres humains. La résonance de son propos est d’autant plus forte, alors que des manifestations monstres ont lieu aux USA pour la reconnaissance des droits des millions de travailleurs immigrés, venus notamment du Mexique, pays d’origine du réalisateur, et nécessaires à la survie de l’économie américaine…Son discours est servi par un casting international de grande tenue. En tête, Brad Pitt, surprenant, les cheveux grisonnants, les yeux cernés, compose à merveille un père aussi désemparé que déterminé. Il est l’un des éléments clés de cette palpitante grande histoire, à l’issue jusqu’au bout, incertaine, qui met en avant la seule valeur commune entre les hommes de toutes nationalités: protéger sa famille, que ce soit par le mensonge, la violence, ou encore la fuite. Bouleversant, tout simplement.

TOUTES LES DÉTRESSES DU MONDE par Vincent Avenel

Iñárritu continue d’explorer les possibilités de sa forme de prédilection avec le film choral. Cette fois, il s’agit tout bonnement de peindre à l’écran le monde entier. Et pourquoi pas ? Peut-être moins spontané et moins fluide que son splendide Amours chiennes, Babel est avant tout un film profondément réfléchi sur sa forme et sur son fond. D’un Japon urbanisé jusqu’aux confins du désert marocain, quatre groupes humains sont liés de façon plus ou moins ténue. Le scénario adopte une approche compliquée, trop peut-être. Le film, si l’on veut s’en tenir au simple aspect narratif pur, pêche par une entropie un peu trop présente, et une inclination parfois trop lourde vers le pathos bavard. C’est un défaut majeur, qui peut agacer voire aliéner le spectateur au film. Et c’est profondément dommage, tant Babel possède de grandes qualités cinématographiques et une réflexion solide sur des problématiques actuelles. Ce qu’il néglige scénaristiquement, le film le compense par son aspect visuel. Ainsi, alors que la narration passe de l’une à l’autre piste, chaque séquence est reliée à celles qui l’entourent avec des fondus enchaînés purement visuels ou plus symboliques, certains d’une audace incroyable comme celle où Gael García Bernal décapite un poulet au mariage mexicain d’une façon très sanglante, enchaîné avec l’image de Cate Blanchett en pleine hémorragie. Au-delà du simple plaisir cinématographique d’un tel exercice de style, cela permet aussi et surtout d’établir un lien bien plus signifiant qu’un scénario parfois brouillon entre les personnages et c’est d’ailleurs là la grande qualité de Babel, et peut-être le signe d’une évolution dans le style narratif de son réalisateur.

Quant au discours parfois trop pesant que génère son scénario entropique, Iñárritu semble avoir conscience de la nécessité de l’alléger et c’est encore une fois l’image qui viendra au secours du discours. De nombreuses séquences seront filmées sans dialogue aucun. Chieko, jeune japonaise traumatisée par la mort de sa mère, est affligée de mutisme et de surdité. Les séquences la mettant en scène sont réalisées selon son point de vue sensitif, transmettant symboliquement ce handicap au spectateur. Mais plus le film avance, et plus les séquences qui se débarrassent de ces deux sens seront communes à tous les personnages. Film avant tout basé sur ceux-ci, Babel s’appuie toujours plus sur les rapports tissés entre eux, laissant aux seuls images et jeu des acteurs le soin de figurer les états d’âme de chacun, sans que le dialogue n’intervienne. Danse, musique, sourire, langage des corps, par cet espéranto visuel appuie le discours de la mise en scène en fondus enchaînés. Une fois passée la barrière de la langue la nécessité du langage tous se ressemblent, fondamentalement. L’image seule semble devoir importer, non qu’elle ne fasse que démontrer, mais aussi parce qu’il est possible de comprendre les autres et l’extérieur sans explications appuyées. C’est le langage qui est le principal enjeu ici : Richard et Susan ne cessent de remettre la « discussion » définitive sur la mort de leur enfant, Chieko et Yasujiro, son père, ne se parlent plus, et cela n’a rien à voir avec le mutisme de la jeune fille… Ces mésententes, dans tous les sens du terme, sont également présentes pour appuyer un discours humaniste. Richard et Susan, coincés par la blessure grave de cette dernière dans un village reculé du Maroc, vivront aux côtés de Marocains qu’ils ne comprennent pas, dans une harmonie précaire, au mieux. Mais, à leurs côtés, les autres touristes de leur car, bercés d’illusions médiatiques, deviennent fous de peur à l’idée que ces mêmes Marocains puissent les assassiner. Benoîtement idyllique ? Naïf ? Peut-être bien. Cela n’empêche pas que lorsque l’Occident, où le langage se doit d’énoncer les faits sans ambiguïté, reprend ses droits à la fin, la comparaison entre le monde du visuel, du tactile et du sensitif et celui du langage oral, saturé d’idées reçues, joue évidemment en la défaveur de ce dernier.

Choisir un titre tel que Babel appelle une explication des plus évidentes, il s’agit de montrer que l’humanité est une, malgré les différences de communication. Si le pathos est présent dans le traitement du scénario, c’est dans le ressenti de celui-ci que les choix d’Iñárritu font merveille. Pourvu que l’on outrepasse cet aspect, le langage visuel et donc essentiellement cinématographique qu’il emploie dans Babel permet au réalisateur d’affirmer avec candeur et humilité sa croyance dans une humanité plus égale. Finalement, cette candeur n’a qu’un temps…Iñárritu n’est pas dupe de son discours idyllique, pas plus qu’il ne l’est des limitations de son scénario et du choix du film choral. Cette dernière difficulté, il choisit de la subvertir pour proposer en lieu et place de rehausser la valeur de ses images. Son discours plein de foi dans une humanité égalitaire, par contre, ne fait qu’un temps, car titrer Babel c’est également rappeler que Dieu sépara les hommes par la langue. Excepté que dans l’analyse proposée par Iñárritu, aucun dieu n’intervient. Méfiance, parti-pris, idées reçues, peur de l’autre et si l’on ne se comprend pas, c’est de la seule faute de l’homme. Finalement, Iñárritu ne propose pas de solution. Nous ne nous comprenons pas, et ne nous comprendrons jamais.

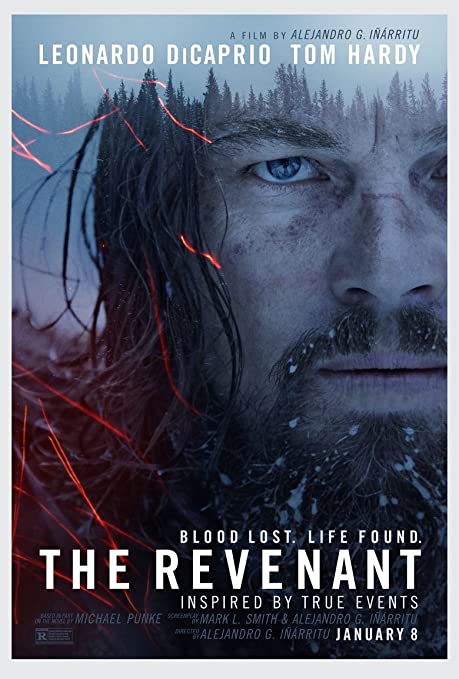

Réalisateur, scénariste et producteur mexicain, né le 15 août 1963 à Mexico. Dès son premier film en 2000 Amours chiennes, qui révèle Gael Garcia Bernal, il impose un style, une réalisation qui tapent dans l’œil d’Hollywood, qui le considère comme un réalisateur à surveiller. Après le succès de son premier film, il tourne deux suites aux USA en 2003 21 grammes et Babel, en 2006 qui auront un succès commercial inattendu, mais surtout un succès critique. Il reçoit pour Babel le Golden Globe du meilleur réalisateur, le Prix de la mise en scène du Festival de Cannes et l’Oscars 2007 de la meilleure musique de film (Gustavo Santaolalla). Il tourne en 2010 à Barcelone un film sombre avec la présence de la ville catalane en arrière fond, Biutiful, avec Javier Bardem (prix d’interprétation à Cannes). 2014 avec Birdman il décroche de nombreuses récompenses et reçoit en 2015 trois Oscars Meilleur réalisateur & Meilleur film. 2015 The Revenant, intégralement tourné en lumière naturelle avec Leonardo DiCaprio et Tom Hardy est une nouvelle fois un pari technique et réalise l’exploit de recevoir une deuxième année de suite l’Oscar du meilleur réalisateur. À son palmarès 4 Oscars et premier réalisateur mexicain à avoir gagné le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 2006.

Pour en savoir plus cliquez sur les affiches…