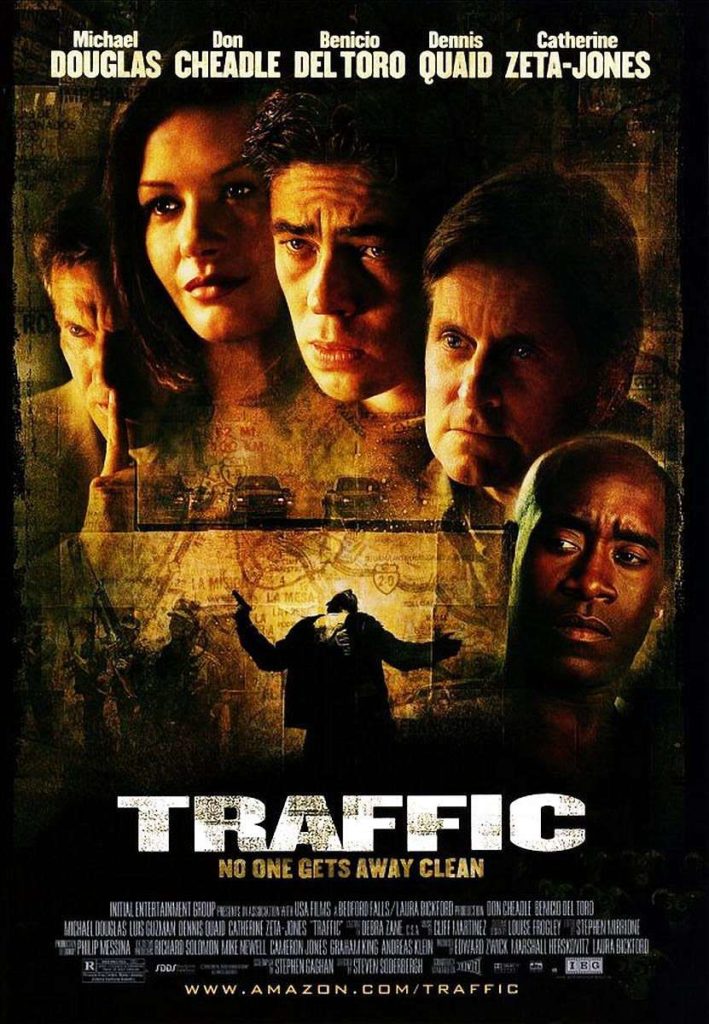

J’ai toujours été intéressé par l’image. J’étais mon propre directeur photo sur mes courts métrages. En raison du style que je voulais pour Traffic, j’ai pensé que je devais aussi assurer cette fonction. Je voulais une équipe technique la plus restreinte possible. J’aurais eu du mal à expliquer à un directeur de la photo ce que j’avais précisément à l’esprit. Je voulais trois styles visuels distincts correspondant à chacune des histoires. Je n’ai pas de préférence tant que j’ai le choix. Pour moi, le travail est autant le résultat que le tournage. Plus que le film, c’est le processus qui me plaît. J’aime tourner. Le cinéma d’auteur ou le cinéma commercial, ce sont comme des amis. Vous avez des amis intellos et vous en avez des moins instruits. On ne choisit pas. Vous préférez discuter avec vos amis intellos et sortir avec les autres. C’est pareil et ça me satisfait. J’aime faire des films, des grands, des petits, peu importe. Ce qui compte, c’est mon plaisir. Le cinéma d’auteur est mon aspiration profonde. J’avais besoin de revenir aux sources de mon cinéma après plusieurs gros films.

35 ans de carrière 35 films.

1989 1998 1999 2000

2000 2001 2008 2008

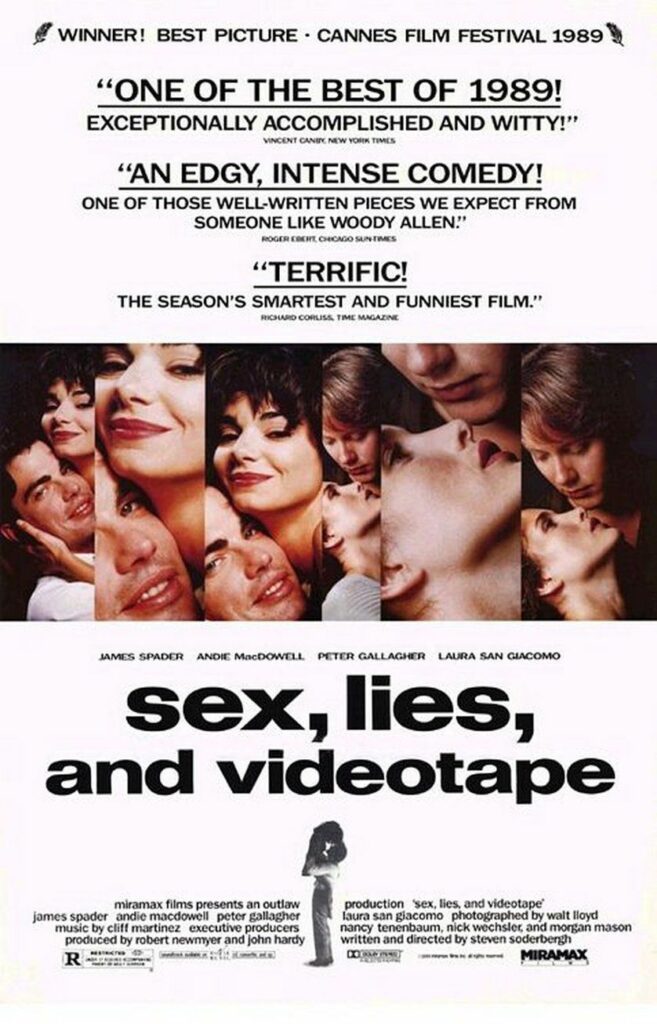

Steven Andrew Soderbergh est un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, né le 14 janvier 1963 à Atlanta (Géorgie). En 1989, il devient le deuxième plus jeune réalisateur, après Louis Malle, à recevoir la Palme d’or, pour Sexe, Mensonges et Vidéo. Soderbergh est un réalisateur prolifique et éclectique par le choix des sujets qu’il aborde dans ses films. Comme il est monteur de formation, un certain nombre de ses films ont une structure narrative non linéaire. L’alternance de films commerciaux et de projets plus personnels semble caractériser sa trajectoire filmographique. Il utilise souvent les pseudonymes de Mary Ann Bernard (le nom de jeune fille de sa mère) et Peter Andrews (son père s’appelait Peter Andrews Soderbergh) pour faire respectivement le montage ou la photographie de ses propres films.

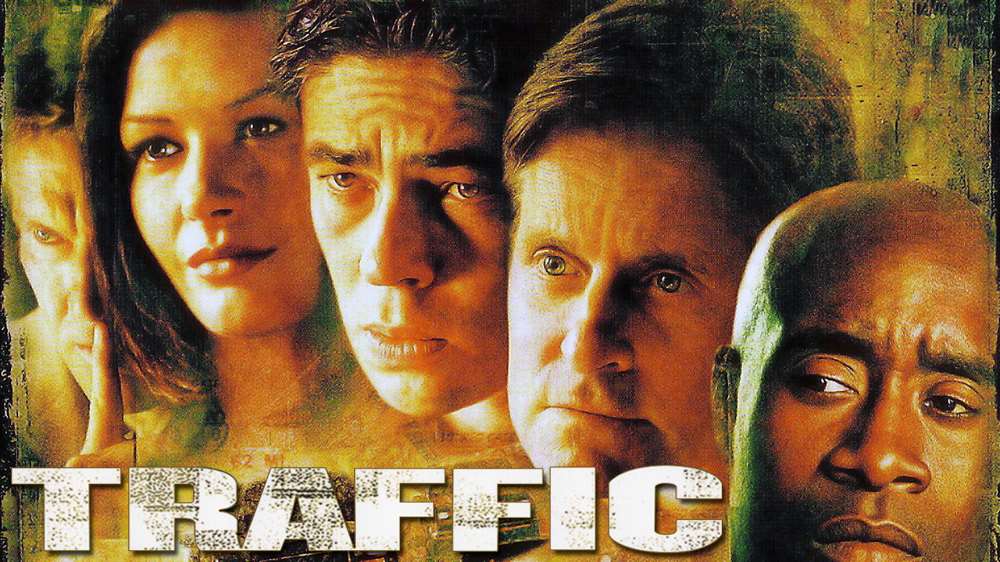

le film TRAFFIC a été tourné dans 110 lieux différents en seulement 54 jours ! Très rare dans l’histoire des Oscars, Steven Soderbergh présenta deux films dans la catégorie du meilleur film Traffic et Erin Brockovich qui comptaient chacun 5 nominations. Erin Brockovich ne récolta qu’une seule récompense, l’oscar de la meilleure actrice, attribuée à Julia Roberts.

FILM CHORALE

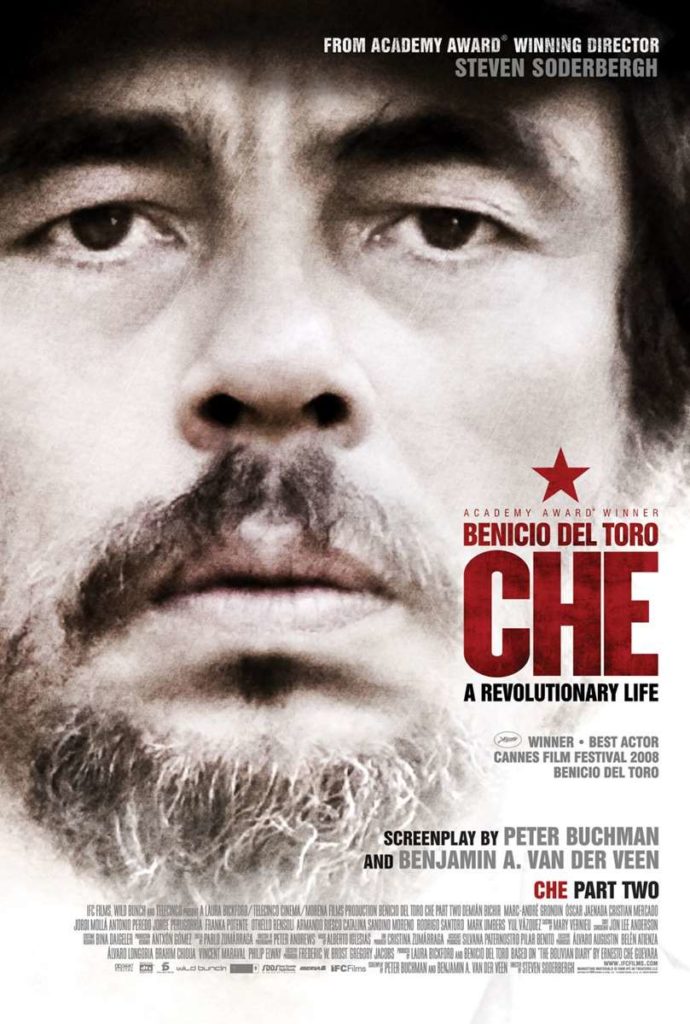

A travers trois histoires le film dissèque un fléau social qui touche les États-Unis depuis les années 1970 avec l’arrivée en puissance du Cartel de Medellín et son trafic de cocaïne. Si ce Cartel est aujourd’hui enterré depuis 1993 et la mort de Pablo Escobar, d’autres ont pris la relève et continuent de se remplir les poches. L’aspect intéressant et point fort par rapport à tous les autres films qui ont abordé le sujet, c’est qu’il traite de cette thématique à plusieurs échelles…Politique, social, législatif et familial à partir d’un postulat très simple…Le trafic de drogue peut-il être endigué ? Si la réponse est connue d’avance le film parvient à nous surprendre par la qualité de son récit et la description psychologique des personnage principaux. Michael Douglas évolue et change de mentalité tout le long du film, jusqu’à un discours final plein d’émotions. Il est au cœur l’aspect destructeur de la drogue et nous montre que tout le monde peut être touché. Zeta-Jones est impériale, émouvante, dans l’attente de son mari au poste de police, les larmes coulant sur son visage angélique approfondit notamment le thème de la survie. Faut-il mettre mes idéaux de côté pour sauver ma peau ? Quelles sont mes limites ? Benicio Del Toro explore, l’aspect le plus tragique de la lutte anti-drogue avec l’absence de moyens pour lutter efficacement contre ce fléau. Le manque d’effectif dans la police et la corruption à tous les niveaux sont largement dénoncés. Lauréat de l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, il incarne un personnage sur le terrain, et pas n’importe quel terrain puisqu’il s’agit du Mexique, il ne tombe jamais dans l’impétuosité. Sa performance est sobre et son regard est grave.

» Traffic « a une esthétique unique avec des filtres bleu, jaune et rouge qui ont leur sens. L’histoire qui se déroule à Washington est filmée avec un filtre bleuté. Qui signifie la froideur, le mystère, la sagesse si l’on prend sa connotation positive ou plutôt la passivité si l’on voit les choses de manière négative. Avec le filtre jaune Soderbergh signifie les mensonges et les tromperies. Pour Tijuana, c’est un filtre plus rougeâtre qui a été choisi. Le rouge signifie le danger. Ainsi, si on accorde tout ensemble, on s’aperçoit que plus on descend vers le sud, plus on se rapproche du danger et de l’offre. Le montage est un point fort du film et son résultat final est d’une grande cohérence. Chaque histoire est traitée avec la même équité dans le but premier de servir le développement du récit. C’est ainsi qu’on arrive à la fin du film avec une histoire qui se termine pour chaque personnage mais une fin qui reste malgré tout ouverte. Ne l’oublions pas, la guerre contre la drogue est un combat sans fin !

SODERBERGH L’EXPÉRIMENTATEUR

Aussitôt son premier long métrage Sexe, mensonges et vidéo récompensé au Festival de Sundance, Steven Soderbergh commence à travailler sur un projet ambitieux et risqué…Kafka, inspiré de passages de la vie du célèbre écrivain et d’éléments de ses romans. Soderbergh tourne un deuxième film mêlant couleurs et noir et blanc et traitant d’un sujet complètement « méta ». Un choix qui surprendra les critiques de l’époque. L’idée qui guide Soderbergh est d’être là où on ne l’attend pas…Si vous regardez ma filmographie, on voit bien que j’essaye toujours d’aller vers un projet très différent du précédent. Il m’arrive de revenir à des univers, j’ai évidemment fait les Ocean’s Eleven car j’adore les films de braquage mais j’essaye d’aller vers un film qui va détruire le précédent. Que penser de son exploit d’avoir tourné Erin Brockovich et Traffic à la suite l’un de l’autre ou de son passage de Full Frontal à Solaris puis à une série HBO…

Parmi les productions les plus étranges qu’il ait proposé aux spectateurs, on se souviendra de Schizopolis, un film sans aucun générique présentant un récit de plusieurs histoires entrecroisées état des lieux pessimiste mais humoristique de la société américaine de 1996. Le choix d’une narration non linéaire ajoute à l’absurde de certaines séquences vers la satire. Soderbergh est un technicien du cinéma et l’expérimentation se fait pour lui aussi sur le matériel de tournage. Il est ainsi le premier réalisateur à tester une caméra Canon semi-professionnelle sur Full Frontal, filmé en 2002. Son dyptique sur le Che fut l’un des premiers longs métrages à employer la caméra RED. Citons aussi le surprenant Bubble, porté par un casting non professionnel, aux dialogues improvisés et tourné avec une toute nouvelle caméra à l’époque, la Sony F950 qui servit aussi à l’épisode III de Star Wars. Actuellement en salles, Paranoïa est filmé à l’iPhone 7 Plus couplé à un logiciel permettant de contrôler l’exposition de la caméra 4K du téléphone.

SODERBERGH LE CINÉPHILE

Les longs métrages de Soderbergh sont imprégnés des grands films qui l’ont précédé. Si The Good German dont l’insuccès pèse encore à Soderbergh faisait référence aux films des studios de l’âge d’or, le style de Kafka était un hommage au cinéma expressionniste allemand. En cinéphile qui regarde quasiment un film par jour, Soderbergh a toujours cherché un long métrage dont s’inspirer pour raconter une histoire. Il prépare à l’heure de ces lignes un film sur l’affaire des Panama Papers en s’inspirant pour le style des Nouveaux sauvages de l’Argentin Damian Szifron.

Soderbergh fait appel à cette cinéphilie aussi bien pour ses films pointus que ses projets grand public. Avec la série des Ocean’s Eleven, Soderbergh s’inspirait de L’inconnu de Las Vegas et des films du « Rat Pack » avec Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr. On y retrouve d’ailleurs cette ambiance « film de potes », cette « attitude cool » qui fit beaucoup pour le succès des Ocean’s. Le cambriolage et le cinéma sont deux des passions de Soderbergh, qu’il mentionna à Vanity Fair en ces termes…J’ai toujours été attiré par les films de hold-up et on peut y voir une analogie avec le fait de faire un film. Vous devez réunir une équipe et si vous ratez, vous passez par la case prison du cinéma !

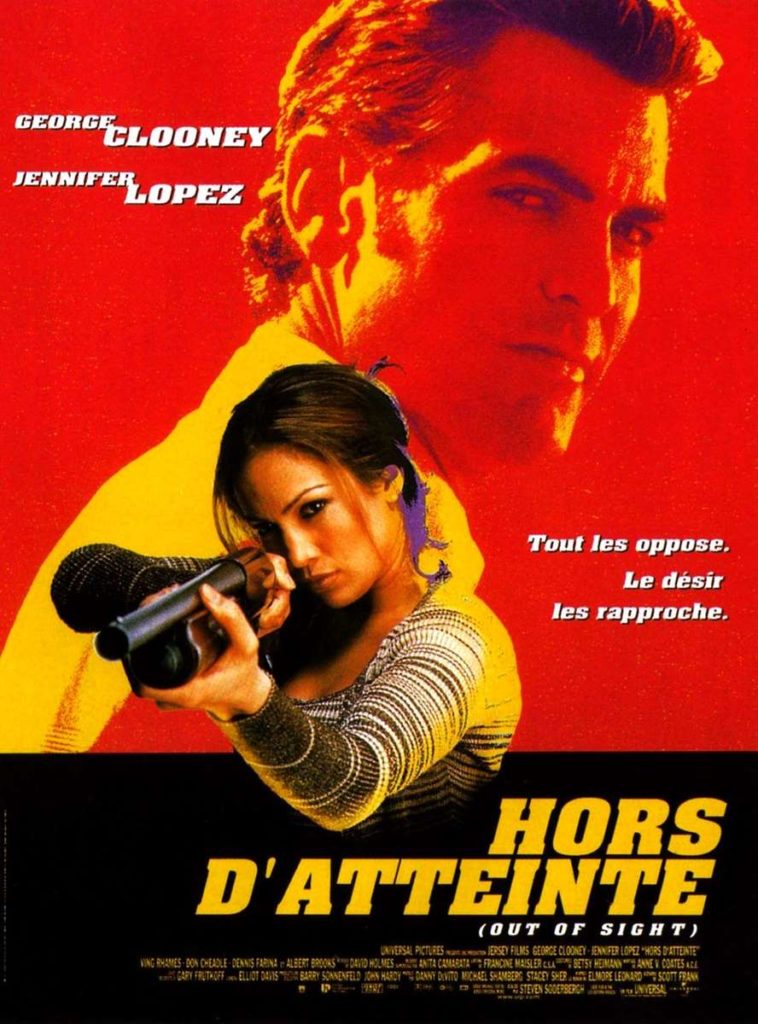

Citons dans ses films à références King of the Hill, dont le thème de la Grande dépression est commun à des classiques de l’Histoire du cinéma, des Raisins de la colère aux Temps modernes. Soderbergh est également à l’aise dans le cinéma de genre et l’a prouvé en s’essayant au polar Hors d’atteinte, A fleur de peau, Traffic, au thriller Paranoïa, Piégée, Contagion, au vigilante L’Anglais, au film de cambriolage la série des Ocean’s et Logan Lucky, au biopic Che, au film de guerre The Good German, à la science-fiction Solaris…On retrouve par cette énumération la fascination pour le metteur en scène américain Richard Lester, que Soderbergh considère comme son mentor et auquel il rend hommage dans Schizopolis. Lester avait signé aussi bien Superman III que Le retour des mousquetaires, La souris sur la lune, Comment j’ai gagné la guerre ou Les joyeux débuts de Butch Cassidy et le Kid.

SODERBERGH ET L’ARGENT

les artistes n’ont pas besoin de beaucoup d’argent, ils ont besoin de liberté, thématique transversale au cinéma de Soderbergh. Il semble obsédé par l’argent, son importance dans la société, ce qu’elle amène les gens à commettre d’illégal…On pense évidemment aux quatre films de hold-up précités mais aussi à ce qui arrive lorsqu’on manque d’argent King of the Hill, aux actions véreuses accomplies par une société multi-milliardaire Erin Brockovich, la découverte de l’argent facile Magic Mike, l’argent de la drogue Traffic…Cette thématique, Soderbergh en parlait ainsi…Je suis fasciné par la force que l’argent exerce et intéressé par les questions de classe qu’il soulève. Je pense que c’est un sujet captivant et complexe.

On pouvait également trouver ce rapport à l’argent difficile dans la série The Knick, dans laquelle le corps médical mené par Clive Owen constatait un manque cruel de fonds nécessaire au bon fonctionnement de l’hôpital. Évidemment, l’équipe subit les conséquences de ce manque d’argent sur son moral et sa santé. Ou comment l’argent peut avoir un effet destructeur. Enfin, la série K Street, entièrement mise en scène par Soderbergh, démontrait la façon dont l’argent était utilisée pour le lobbyisme intensif aux États-Unis pour influencer le gouvernement, les juristes ou des clients du lobby.

SODERBERGH ET SON IMAGE…

Tourner, Monter, Écrire, Assurer la direction photo…Depuis Traffic, il y a au générique un certain » Peter Andrews » à la dir.photo. Bien que cela soit le réalisateur lui-même qui assure ce poste. Depuis Solaris, Soderbergh monte ses films sous le pseudonyme de Mary Ann Bernard ou écrit parfois des scénarios sous l’alias « Sam Lowry ». Pourquoi désire-t-il effacer son nom ? L’intéressé nous a expliqué sa démarche…Effacer mon nom m’aide. Je me sens libéré d’une part, et d’autre part je ne le voulais qu’une fois au générique. C’est pour ça que vous ne voyez pas « Steven Soderbergh présente » ou que vous ne voyez pas mon nom au montage ou à la direction photo. Je ne veux que le crédit de réalisateur car c’est le meilleur de tous et je ne veux pas réduire son impact.

Être aux postes clés de la réalisation d’un film lui permet aussi de garder le contrôle de sa vision. Soderbergh est un cinéaste qui s’est déjà opposé aux grands studios afin de faire prévaloir sa vision sur celle des producteurs. Sa méthode n’est pas la plus reconnu par les cinéphiles mais plutôt que d’appliquer son univers préexistant à un sujet, préfère inventer un univers visuel pour collet au sujet. Dans Traffic par exemple, le récit est divisé en trois lieux géographiques que Soderbergh identifie en appliquant à chacun un filtre précis. Cela permet au spectateur de toujours savoir où il se trouve et de suivre l’action. Le but de Soderbergh est de ne pas devenir une marque, comme il en a témoigné en 2009…Le fait que je n’ai pas de « signature » identifiable est libérateur car les gens se lassent des signatures et s’en détournent. Pour son film, Paranoïa, Soderbergh a même essayé d’effacer son nom de réalisateur. Cela n’a pas pu se faire à cause de la complexion des démarches auprès de la Director’s Guild, mais le cinéaste nous donne ses raisons…J’ai essayé de le faire pour qu’une fois sur le plateau, je ne prenne pas les directions que j’aurais prises moi-même. Mais au final, j’ai réussi à faire un travail de Jedi sur moi-même pour ne pas tourner Paranoïa à la façon dont je l’aurais fait habituellement. L’anonymat voulu par Soderbergh pour faire oublier Soderbergh, où comment le cinéphile et l’expérimentateur souhaiteraient faire disparaître le cinéaste oscarisé.

De son premier film, Palme d’or à Cannes en 1989, à Ma vie avec Liberace, annoncé comme étant son dernier, retour avec Steven Soderbergh sur sa filmographie hors norme, tant du point de vue artistique qu’économique. Un entretien sans nostalgie. Tour à tour roublard et sincère, disert puis fuyant, un brin fumeux et soudain très précis, Steven Soderbergh est l’un des réalisateurs les plus agréables à interviewer qui soient. Il revient longuement sur sa carrière, entamée il y a vingt-quatre ans par une Palme mémorable le film lauréat, Sexe, mensonges et vidéo. Il est difficile, pour ne pas dire impossible, d’aimer tous les films de Soderbergh pour notre part, nous aimons surtout la fin, la dernière ligne droite, à toute allure, à partir de Che en 2008. Il faut reconnaître la profonde singularité d’une œuvre labile, véloce, toujours en mouvement, vécue davantage comme un entrepreneur sans foyer que comme un auteur habité. La seule constance dans la filmographie de Soderbergh, c’est l’inconstance dans les thèmes, l’écriture et l’économie…Des quasi-blockbusters aux micro-films indépendants, des films calibrés pour les oscars aux films d’exploitation qui n’empêche pas la persistance d’une patte, une touch immédiatement reconnaissable, dès le premier plan. Elle porte un nom…Séduction.

SODERBERGH ET SES PAROLES…

Vous avez débuté avec Sexe, mensonges et vidéo, qui a obtenu la Palme d’or. Y repenser vous rend-il mélancolique ? Non, pas vraiment, pas encore, du moins…Sexe, mensonges et vidéo était financé par une boîte de distribution de vidéos et n’avait aucune garantie de sortir en salle. Il y a une belle symétrie avec Ma vie avec Liberace produit par HBO et ne sortira pas sur les écrans américains.

Liberace n’était pas au palmarès de Cannes. Les honneurs et les prix, ça ne vous importe pas ? Aujourd’hui, ça ne m’intéresse pas vraiment. Si quelqu’un veut écrire un livre sur moi, il aura l’avantage d’avoir devant lui une œuvre finie. Tant mieux pour lui. Mais je préfère penser au futur plutôt que de me retourner sur mon œuvre…Quand je repense à tous mes films, ça m’amuse de les voir comme un seul et même organisme. On me demande souvent quelle est la connexion entre eux, ce qui m’a poussé à faire tel film à tel moment… Sincèrement, je n’en sais rien. Il doit y avoir une raison mais je ne la connais pas et je ne cherche pas à la connaître.

Pourquoi avez vous choisi de traiter celui des amours honteuses d’un pianiste de variétés ? Tout ce que je peux vous dire, c’est que j’aimais le livre de Scott Thorson, que ça me semblait être une entrée intéressante et originale dans la vie de ces deux hommes, et que j’avais envie de réunir Michael et Matt. J’en ai eu l’idée il y a treize ans, quand je tournais Traffic. Un jour, j’ai dû penser à Liberace, je ne sais plus pourquoi, et j’avais Michael sous la main, alors je lui ai demandé si ça le branchait de l’interpréter. Il m’a dit oui, croyant que je plaisantais. Quant à Matt, il est venu une journée sur le tournage de Che et je lui ai passé le livre. J’ai toujours gardé l’idée en tête, et voilà, j’ai fini par le faire.

Ce qui relie tous vos films est sans doute plus de l’ordre du style que des thématiques…Oui, c’est ce que je pense. Très souvent, les cinéastes sont comme leurs films. Vous vous en rendez compte quand vous les connaissez un peu. Moi, je ne peux pas vous dire comment je suis, je me connais à la fois trop et pas assez. Mais je sais que face à des questions concrètes de mise en scène, j’ai une façon de répondre qui n’appartient qu’à moi. Faire un film, c’est répondre chaque jour à 40 000 questions du type, Quelle couleur ? Quelle taille ? Quelle voiture ? Quelle position pour la caméra, etc. Et l’ensemble de vos réponses définit votre esthétique. Ce sont des choses très concrètes, très basiques.

Vous intégrez toujours la réception du public dans votre mise en scène ? Je me pose toujours cette question. C’est essentiel à mes yeux. Je fais des films pour le public.

Dans vos films les personnages sont avant tout des séducteurs…Si vous le dites, c’est sans doute vrai. Encore une fois, ce n’est pas conscient.

Quel a été le film le plus dur à réaliser ? Che. Incontestablement. Chaque étape a été dure avec le développement, le financement, le tournage, le montage, sortir le film…Un calvaire.

Pourquoi ? Je crois que le sujet a eu du mal à passer. Le Che est beaucoup plus tabou que je ne l’imaginais, surtout aux États‑Unis. C’était très frustrant. Des gens me demandaient “Comment pouvez‑vous faire un film sur un assassin ?” Sérieusement, vous vous posez cette question ? En matière d’art, à mon avis, ou bien on permet tout, ou bien on ne permet rien. Mais pourquoi s’interdire un sujet ?

Je veux bien croire que le film a été dur à réaliser, mais il a été déterminant pour la suite de votre carrière. D’abord parce que vous y avez pour la première fois utilisé la caméra numérique Red, d’autre part parce qu’il a ouvert une période d’intense créativité, à la fois quantitativement et qualitativement. Êtes-vous d’accord ? Quelque chose s’est débloqué avec Che, vous avez raison. Les difficultés du film m’ont poussé à être le plus simple possible dans chacune de mes décisions. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, j’ai fini par y prendre un malin plaisir : face à un problème, trouver la solution la plus efficace. Et s’assurer qu’il n’y a pas de meilleure solution. D’un réflexe de survie, j’ai fini par trouver une méthode qui me procure du plaisir. Si vous regardez tous mes films depuis Che, je crois qu’ils sont parfaitement clean, qu’ils n’ont pas un plan en trop. Que du muscle, pas de graisse. C’est une pure éthique de série B, un plan par idée, une idée par plan…C’est important d’avoir des règles, des contraintes. Ça vous force à être créatif. C’est un cliché, mais c’est vrai. Je ne veux surtout pas avoir une durée ou un budget illimités Le seul film de ma carrière où je n’ai ressenti aucune pression, c’est Sexe, mensonges et vidéo. On l’a tourné en trente jours, si je le refaisais aujourd’hui, ce serait en douze.

Vous préparez beaucoup avant le tournage ? Non, j’aime autant que possible attendre d’être sur le plateau. Je n’improvise pas complètement, mais je prends plus de plaisir sur un plateau que dans un bureau, à concevoir. Les nouvelles technologies m’aident beaucoup pour ça. La Red m’offre une parfaite fluidité entre le cerveau et les mains. Je cadre moi‑même, pour ne jamais m’arrêter, éviter les temps morts. Et je demande aux acteurs la même chose : sur mes tournages, croyez‑moi, ils passent peu de temps dans la loge ! Ils sont là, avec moi, à répéter et tourner, continuellement. J’aime que ça aille vite. Si j’avais eu cette technologie à mes débuts, certains de mes films auraient été meilleurs.

Vraiment ? Je crois, oui. Prenez le montage, par exemple. Aujourd’hui, je peux monter en même temps que je tourne. S’il me manque quelque chose, je le vois instantanément, et je tourne le lendemain.

Quel film aimeriez‑vous changer si vous le pouviez ? Kafka. Je suis en train de le remonter, car je suis frustré par la version actuelle de 1991. Je suis sûr que je peux l’améliorer…En même temps, ça a de bons côtés d’être un jeune homme un peu stupide. Je regardais Duel l’autre jour. Sur un bonus du DVD, Spielberg expliquait qu’il ne pourrait plus retourner un tel film aujourd’hui, il fallait avoir 25 ans et être un peu inconscient pour réussir un tel film en si peu de jours. Mais plus loin, il reconnaissait qu’à 25 ans, il n’aurait pas pu réaliser Il faut sauver le soldat Ryan parce qu’il lui manquait la maturité…

Revoyez-vous vos films ? Non, à moins que j’aie une bonne raison de le faire, comme un remastering pour une sortie en Blu‑ray. Ça a été le cas avec Sexe, mensonges et vidéo il y a cinq ou six ans. Le film m’a paru complètement anachronique. Le fait qu’aujourd’hui, sur internet, on puisse trouver autant d’images dingues rend le principe même du film un homme qui filme des femmes absurde. C’est presque victorien ! C’était étrange, de le revoir. J’étais jeune…

La Palme d’or vous a‑t‑elle mis la pression ? Comme Obama qui obtient le Nobel de la paix avant d’avoir fait quoi que ce soit…Il n’aurait jamais dû l’accepter, ce Nobel, mais passons. A vrai dire, non, je n’ai pas ressenti de pression. Je ne l’ai pas pris personnellement. Je ne me suis pas dit que j’étais un génie et qu’on allait m’attendre au tournant. Je me suis dit que j’avais réussi mon film, qu’il avait plu à un jury, et que ça allait sans doute m’aider pour la suite, point. De fait, ça n’a été que du positif pour ma carrière, ça m’a donné de la confiance, et une bonne réputation en Europe, où beaucoup de mes films les plus bizarres ont mieux marché qu’aux États‑Unis.

Vous êtes d’un flegme à toute épreuve…Je n’ai pas de problème à relativiser. Quand je suis revenu à Cannes quatre ans plus tard avec King of the Hill, ça n’a pas été la même histoire. Cette année‑là, c’est La Leçon de piano et Adieu ma concubine qui attiraient tous les regards, tandis que mon film était très mal reçu sans doute à cause des attentes provoquées par la Palme et il ne méritait pas ça, avec le recul. Mon attachée de presse m’appelle et me dit que des journalistes annulent leurs interviews après la projection et préfèrent aller voir Chen Kaige. Elle était scandalisée, furieuse ! Je lui ai répondu, c’est pas grave, c’est son tour, il y a quatre ans, il y a sans doute des cinéastes dont on a annulé les interviews pour venir me parler. C’est le jeu !

Faites-vous une différence entre le cinéma et la télévision ?Le fait est qu’Effets secondaires est sorti en salle et que Ma vie avec Liberace est financé par la télé, pourtant le second me paraît plus cinématographique que le premier…Ma vie avec Liberace, c’est du cinéma, je ne fais pas de différence. Il s’est trouvé que tous les studios ont refusé le projet. Comme HBO s’est montrée hyper-enthousiaste, je n’ai pas hésité une seconde à signer avec eux. En revanche, si je tourne des séries, et j’ai l’intention d’en réaliser, ce sera différent. La télé est vraiment un art du storytelling. C’est aussi le cas du cinéma, mais de façon moins prioritaire, plus abstraite. Ce que j’aime avec la télé, c’est que ça autorise un déploiement dans la longueur et dans la profondeur. On peut y créer des personnages plus complexes, plus ambigus. Le cinéma contemporain manque cruellement d’ambiguïté. Aujourd’hui, de la part d’un exécutive lambda, dire d’un personnage qu’il est ambigu est un reproche…

Vous vous préparez à tourner votre première série, The Knick avec Clive Owen…Oui. Si je réalise une série, je veux la concevoir comme un objet fini, avec un certain nombre d’épisodes, défini à l’avance, en l’occurrence dix. Je ne pourrais pas commencer une série et laisser quelqu’un d’autre la terminer. J’ai besoin que ce soit cohérent, sinon ça me rendrait fou.

Il y a trois ans, vous me disiez que vos séries préférées étaient Mad Men et Breaking Bad. Et aujourd’hui ? J’aime Girls, et Lena Dunham. Voilà une jeune femme qui cherche à repousser des limites, à expérimenter de nouvelles façons de raconter, j’adore ça. J’admire également House of Cards, de mon ami David Fincher. C’est la plus belle chose que j’aie vue sur un écran récemment.

Et parmi les jeunes cinéastes, qui vous intéresse ? Vous connaissez Shane Carruth ? Il a réalisé un premier film de SF en 2004 qui s’appelle Primer, et là il vient de sortir aux États‑Unis un nouveau film, très audacieux, très original, qui ne ressemble vraiment à rien d’autre, intitulé Upstream Color. Selon moi, il pourrait être le prochain Christopher Nolan ou James Cameron si on lui en laissait les moyens. Mais est‑ce que ce sera le cas ? Il est si intransigeant et si talentueux qu’il effraie les studios…

Comment réagissez‑vous avec un film en échec ? Pensez‑vous que votre film est raté, dans le cas où il ne marche pas ? Pas toujours, non. J’ai l’impression qu’aux USA le public n’a pas les mêmes attentes que moi. Je me sens un peu vieux parfois. Je ne suis plus aussi synchrone avec le public que j’ai pu l’être autrefois. Il se trouve que Magic Mike a été un grand succès, mais j’ai ressenti ça comme une comète. C’était une idée de Channing Tatum, et le projet s’est fait très vite, sur un coup de tête. Il n’y avait aucun calcul de ma part.

Vous me faites penser à un cinéaste de l’âge d’or des studios qui vit à une époque où ils n’existent plus…Right ! L’ancien système des studios permettait à des gens comme moi de travailler continuellement. Aujourd’hui, seule la télé permet ça. Moi, c’est ce que j’aime, travailler tout le temps, être occupé. Cela dit, je ne me plains pas, j’ai eu de la chance, j’ai eu une carrière très remplie, j’ai fait beaucoup de films, je me suis amusé. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus dur pour les jeunes qui commencent. Ou plutôt, c’est techniquement plus facile à faire, grâce à la technologie à portée de tous, mais c’est plus difficile d’être vu, distribué. Après Sexe, mensonges et vidéo, j’ai fait cinq flops et on ne m’a pas empêché de continuer. Et j’ai fini par tourner Hors d’atteinte puis Erin Brockovich. Aujourd’hui, essayez d’enchaîner cinq flops on vous envoie en prison !

Vous m’aviez dit que vous aviez été heureux de tourner vos derniers films, que vous aviez l’impression de parfaitement maîtriser vos outils et votre technique. Pourquoi partir alors que tout va bien ? Parce que tout va bien, justement ! Je préfère partir sur une note haute. Bon, en fait tout ne va pas bien : même si je sais que je n’aurais pas trop de mal à réaliser des films, ça me demanderait une énergie toujours croissante dans le système actuel. Je me suis lassé. Je n’ai plus la force de me battre pour imposer mes choix. Plus autant qu’auparavant. Et puis j’ai simplement l’impression d’avoir atteint un plafond. J’aime la sensation de progresser, or depuis quelque temps, je ne l’ai plus. Ce que je fais, je sais le faire très bien, mais je n’arrive plus à me dépasser.

Que représente pour vous le cinéma expérimental ? D’une manière générale, le cinéma expérimental est- si l’on imagine une carte du cinéma un territoire inconnu, encore vierge. Le cinéaste expérimental est un explorateur qui doit trouver des éléments nouveaux. On ne peut juger ces films car on est sans point de repère, on a souvent besoin de revoir le film pour le comprendre. Aux États-Unis, le cinéma expérimental est essentiel car on recherche d’abord ce qui marche, ce qui est certain de plaire au plus grand nombre. J’avais donc la volonté de sortir des sentiers battus surtout après Ocean’s Eleven mon plus gros succès au box-office.

Pourquoi avoir choisir des acteurs et des actrices connus ? J’aime m’amuser avec le public. J’ai choisi Julia Roberts car c’est la plus grande star. Je prends donc le public à contre-pied. Tous les comédiens étaient charmés par le projet. C’était pour eux une cure de jouvence. Le tournage était court de dix-huit jours, très libre. Les actrices comme Julia souhaitaient retrouver cette ambiance.

Avez-vous la volonté de choquer le spectateur ? J’espère que le film sera vu par tous, surtout par un public peu habitué à ce type de film. Aux États-Unis, les gens qui ont aimé le film sont souvent ceux habitués aux gros films commerciaux, pas ceux qui analysent. C’est un peu comme de la peinture abstraite. Le film a le pouvoir de toucher profondément les gens malgré une forme moins concrète.

Que pensez-vous du Dogme de Lars Von Trier et Thomas Vinterberg ? Ce que je trouve intéressant dans le Dogme, c’est qu’il y a une réflexion sur le cinéma. Les films de Rossellini, les premiers longs métrages de Godard n’étaient pas révolutionnaires par leur contenu mais ils mettaient le cinéma en question. On n’a pas besoin d’argent, ni de jouets technologiques. Un jour, une technicienne m’a dit qu’elle avait quatre cent mille dollars pour faire un film mais qu’elle ne pouvait pas le faire car il lui en fallait huit cent mille. J’ai eu des doutes sur sa motivation. On doit dépasser les problèmes de budget, l’argent n’est pas une fin en soi. Aujourd’hui, si je ne prends pas le risque de réaliser un film comme Full Frontal, qui va se lancer ?

Réaliserez-vous une suite à Ocean’s Eleven ? Je travaille sur Solaris, un film très spécial, très différent de ce que j’ai réalisé auparavant. Une vraie surprise je pense pour les spectateurs. La production a été longue et difficile et je ne sais pas encore quel film suivra. Pour Ocean’s Eleven 2, j’ai une idée très précise. Je voudrais créer quelque chose de différent, de moins coûteux. Je vais demander aux acteurs du premier de le faire pour rien. Bon c’est en discussion évidemment mais j’aimerais réaliser ce second volet en Europe. Jerry l’annonce prématurément. C’est un producteur et comme le premier a été un gros succès, il est pressé…