C’est par un film de guerre, genre auquel il ne s’était pas essayé dans ses deux précédents opus, La Balade sauvage et Les Moissons du ciel, que Malick signe en 1998 son retour à la réalisation après une absence de vingt ans. Inspiré du roman homonyme de James Jones, La Ligne rouge a pour objet la bataille de Guadalcanal où les Américains firent face aux Japonais, et plus spécifiquement les tribulations de la Compagnie C dans la prise du mont Austen. Le film de Malick partage avec une certaine lignée de films consacrés aux conflits américains dans le Pacifique ou au Vietnam une donne commune, à savoir la place accordée à la nature dans sa mise en scène. La représentation de ces conflits se nourrit ainsi de la tension entre la sérénité du milieu naturel et la violence des combats qui s’y déroulent. Cependant, Malick ne se limite pas à montrer la confrontation des soldats avec un territoire étranger et hostile. Son pari, autrement plus audacieux, est celui d’interroger la tension entre l’homme et le monde qui l’entoure. Le film débute ainsi par une question inaugurale…Si la nature constitue l’origine de l’homme, est-elle également l’origine de la guerre ? Le cinéaste renverse le présupposé selon lequel la nature ne serait que le décor où prendraient place les actions humaines. La Ligne rouge rappelle que les hommes appartiennent à la création, et s’interroge sur celle-ci pour comprendre quelle force invisible modèle la condition humaine. Le paysage cesse alors d’être un milieu passif, où sont projetées les hantises et les aspirations des hommes, jungle mortifère ou paradis perdu, il devient l’image du monde, matière à une méditation qui constitue le principal enjeu du film.

L’ORIGINE DU MONDE, L’ORIGINE DE LA GUERRE

par Nicola Brarda

Celui-ci se déroule comme un long poème visuel et sonore où s’entrecroisent les monologues intérieurs des soldats de la Compagnie C, perdus dans une nature luxuriante, traquant un ennemi invisible et meurtrier. Les voix qui scandent le film sont celles des protagonistes de l’action avec celle du soldat Witt, arraché à sa retraite au milieu des indigènes, et du soldat Bell, entièrement habité par l’amour qu’il voue à sa femme. Celle également, aux antipodes de ces deux hommes, du sergent Welsh, qui observe avec une lucidité désabusée le monde de la guerre, un monde où « tout fout le camp ». Et celles, enfin, du colonel Tall (magistralement interprété par Nick Nolte) dévoré par l’ambition, et d’un soldat arracheur de dents, dépouilleur de cadavres. La Ligne rouge est ainsi, pour reprendre la citation de James Jones qui donne son titre au film, cette ligne qui « sépare les sains d’esprit des fous… et les vivants des morts » une ligne subtile où la conscience se fait jour. On remarquera le caractère éminemment musical de ce choix narratif et ce d’autant plus que le film est scandé par des chœurs indigènes, auxquels cette alternance de voix singulières vient répondre. Mais là où le chœur manifestait l’unité des hommes, les voix qui s’élèvent successivement sont celles d’une humanité déchirée par la guerre. Scindées du monde, incapables de comprendre ce qui les anime, elles ne font référence au tout que pour en souligner la perte tragique, dans le conflit, chacun cherche le salut par lui-même, « comme une braise hors du feu » pour reprendre les mots du soldat Witt. La voix des protagonistes accompagne les combats, pénétrant leurs actes et renversant leur signification apparente. « J’ai tué un homme, c’est la pire chose qu’on puisse faire […], et je serai pas puni pour ça » ces mots intérieurs sont ceux du soldat qui affirme à haute voix s’être « payé un jap’ ». Entre les hommes tels qu’on les voit dans l’action et leur conscience, un gouffre émerge : la brutalité cynique du colonel Tall laisse place à son usure, sa peur de la mort et de la végétation luxuriante qu’il perçoit comme une manifestation de celle-ci, tandis que l’arracheur de dents, apparemment aussi charognard que les vautours qu’il indique à un prisonnier en passe de mourir, s’interroge sur le mal qui le traverse et cause sa souffrance.

Le souffle de La Ligne rouge est donc moins épique que cosmique. Si la glorification de l’exploit guerrier est aussi vide de sens que la référence du colonel Tall à Homère dans une conversation avec le lieutenant Staros, dont il a envoyé les hommes au massacre, les paroles des personnages visent rien moins qu’à interroger la nature des choses et des êtres. Au niveau filmique, l’ambition du cinéaste est certes palpable dans la virtuosité des scènes de combat, mais elle l’est tout autant dans les longues plages d’attente, de confrontation silencieuse au paysage et de souvenirs qui scandent le film. Cet à côté de la guerre parvient à en manifester la brutalité soudaine en prenant les attentes du spectateur à rebours : qu’il s’agisse de la soudaine apparition de deux cadavres mutilés dans l’étendue paisible des herbes folles ou d’un oisillon noirci rampant au sol au milieu des assauts. Le surgissement réitéré de la nature induit de brusques changements de rythme entre action et contemplation, au creux desquels une compréhension du monde peut surgir. Pour cette raison, la beauté n’écarte pas l’horreur et n’offre aucune évasion à la guerre, on ne saurait en avoir un témoignage plus incisif que dans la vision d’un prisonnier japonais en position de tailleur alors que ceux qui l’entourent cèdent à la folie. Mieux, l’horreur surgit d’une reconnaissance, celle de l’humanité de l’ennemi, au moment où les tireurs retranchés sur la colline se révèlent n’être qu’un groupe de soldats décharnés, ou dans les mots d’un japonais enseveli, dont seul le visage sort de terre…« tu étais pieux et aimé des tiens, moi aussi je l’étais… »

Cette contemplation atteint sa pleine efficacité quand elle est déroutante. Ce qui n’est pas toujours le cas, tant Malick paraît chercher la grâce. Certains passages sont ainsi porteurs d’une « aura » un peu forcée : qu’il s’agisse des plans d’ouverture, où Will pagaie allègrement parmi les indigènes, des images d’un Bouddha enfoui sous un arbre tel un totem végétal, ou encore des flashbacks de Bell et de son épouse, muette, entièrement offerte à la contemplation. Et lorsque les moments de suspension contemplative s’allongent force est de constater que le sublime le cède à une rengaine un peu entêtante. On aperçoit également dans le discours du cinéaste-philosophe des associations suspectes, que dire de l’image de Witt comme soldat déserteur vivant en paix avec des indigènes ignorant la violence. Réminiscence rousseauiste, ou plus simplement un topos cinématographique éculé ? L’association s’avère d’autant plus dérangeante que le retour du protagoniste au village après les premiers combats est scandé par des images d’animaux qui font écho à celles des enfants auxquels il se confronte, apeurés et muets. En somme, c’est quand on sent percer la présence du Maître, et le didactisme qui l’accompagne, qu’une certaine défiance s’impose. Mais La Ligne rouge s’avère également capable d’improviser sur ce canevas, de déjouer ce que sa démarche méditative pourrait avoir de monolithique. Les moments les plus touchants du film consistent en ces fulgurances qui investissent simultanément la parole et l’image qu’on songe au souvenir de Witt revoyant sa mère mourante dans une chambre, et au fondu enchaîné en véritable signature poétique du réalisateur, de cette chambre sans toit, conduisant du ciel bleu à la vision de l’île. Ou, dans un registre plus sombre, à l’évocation par Bell du feu de l’amour, illustrée à rebours par les images du bombardement de la base. Le dispositif du film fait apparaître toute sa puissance de fascination quand on entrevoit ses discordances, ses crispations. Quand on revoit derrière la beauté des images, la violence de la guerre, et la condition de ces soldats « saccagés de l’intérieur », pour le dire avec les mots du soldat Bell, « par tout ce sang, cette grâce, ce vacarme ».

Beaucoup plus qu’un film de guerre…

par yann-perreau

La ligne rouge, une œuvre des plus singulière qu’Hollywood nous ait donnée depuis longtemps. Comme tous les grands films, La Ligne rouge n’est pas réductible à ses slogans publicitaires. Si Malick est bien « l’anti-Spielberg » et son film « l’anti-Soldat Ryan« , il est heureusement beaucoup plus que cela. L’autre erreur serait de juger La Ligne rouge à l’aune d’une attente qui a duré vingt ans, un projet longtemps caressé et enfin réalisé n’étant pas un gage suffisant de réussite. La Ligne rouge est tout le contraire d’une œuvre somme qui viserait une perfection bien bouclée et étalerait sa maîtrise d’elle-même. Si le film impressionne tant, c’est plus à cause des risques qu’il prend et des paris qu’il relève que par sa volonté de poser au chef-d’œuvre enfin accompli. Proliférant et contradictoire, parfois répétitif et souvent incommode, La Ligne rouge s’éloigne le plus possible du spectaculaire hollywoodien univoque pour exiger du spectateur, à la fois fasciné et un peu perdu devant une telle abondance, une attention et une disponibilité à la mesure de ses ambitions. Pour son grand retour, Terrence Malick a donc choisi d’être plus fidèle à son art expérimental qu’à sa légende de cinéaste mythique. Il livre un film profondément déconcertant. Pourtant, La Ligne rouge appartient bien à un genre, le « film de guerre ». Mais c’est un film de guerre où il faut attendre une heure pour que le premier coup de feu soit tiré, où la conduite du récit est assurée par une foultitude de personnages tous principaux, où la nature tient une place primordiale.

Depuis La Balade sauvage et Les Moissons du ciel, on savait Malick fasciné par la coexistence souvent antagoniste entre les activités humaines et un monde naturel aussi opaque que splendide. Ses personnages sont toujours tentés d’opérer un retour à un « état de nature » qui doit moins à l’idéal rousseauiste qu’à l’expérience sensible d’un Thoreau. Le film débute donc loin de la boucherie du front, dans une enclave encore protégée, où s’ébattent des enfants mélanésiens d’une splendeur primitive digne de Tabou, sous le regard émerveillé d’un soldat américain tout proche de la désertion. Venant de l’horreur, et destiné à y retourner, le soldat Witt (Jim Caviezel) amène sa première voix intérieure à un film conçu comme un oratorio panthéiste. Mais Malick prend grand soin de contrecarrer son propre lyrisme sensualiste en indiquant que cet effort d’embellissement de l’univers contient sa part d’illusion. Au paradis aussi les enfants se battent parfois, mais Witt est trop aveuglé de beauté pour s’apercevoir que cette primitivité harmonieuse est fondée sur une organisation si secrète qu’il ne peut l’appréhender sans la recouvrir d’images déjà clichés. Car chez Malick, cinéaste de l’ambivalence emphatique, la splendeur la plus transcendante est toujours minée d’une forte part de doute. Durant sa fugue, Witt contemple un univers originel qui se refuse à lui avec calme et douceur. C’est que Witt appartient à une autre organisation, qui n’est jamais sécante avec celle des tribus indigènes et manque de les détruire comme par inadvertance, celle des hommes en guerre. Artiste de la génération du bourbier du Vietnam, Malick n’a plus rien à dénoncer ni à glorifier. D’autres l’ont fait pour lui, avant lui. En revanche, il est proche de cinéastes comme Preminger et Kubrick, qui ont délaissé les fondements idéologiques de la guerre pour ne plus s’intéresser qu’au fonctionnement hiérarchique et mécanique de la machine armée. De ce point de vue, La Ligne rouge se situe effectivement très loin des improbables chromos spielbergiens. « Il y a toujours quelqu’un pour vous observer, comme un faucon, prêt à fondre sur vous », se dit le lieutenant colonel Tall (Nick Nolte), pendant que le général de brigade Quintard (John Travolta) lui explique ses objectifs et martèle à quel point Guadalcanal est une bataille cruciale pour la suite de la guerre.

Du général au simple troufion, tous les soldats ont conscience d’être les rouages d’une gigantesque machine en mouvement, jusqu’à ce qu’ils finissent par devenir un seul et même chœur d’angoisse, constitué de voix individuelles et contradictoires. Pour Malick, il s’agit moins de dénoncer l’inhumanité d’officiers avides de gloire, comme l’ont beaucoup fait les films de guerre classiques, que de pointer comment la rigidité d’une position morale ne suffit pas à lutter contre une organisation qui ne raisonne plus qu’en termes purement topographiques. Quand une colline est enfin conquise, on fait les comptes, on corrige les dysfonctionnements de la machine pour améliorer encore son efficacité, et on recommence. Si l’action d’éclat individuelle reste un facteur de gain décisif, les héros d’autrefois peinent à être identifiés et se confondent dans un chaos morcelé. Soutenus par des vecteurs qui n’émergent de la masse que pour s’y fondre à nouveau ou trouver une mort vite oubliée, le film ne laisse guère de place à l’investissement identificatoire du spectateur. D’où l’impression de lassitude et de ressassement qu’il ne manque pas de provoquer, éternel recommencement privé de gratification, polyphonie assourdissante dont chaque récitant rentre bientôt dans le rang du chœur d’armée. Mais la vérité de cet « absurde organisé » est à ce prix, dans la répétition éternelle d’une même variation d’intensité. Soit on attend de se battre, soit on se bat, et c’est tout. Mais en optant pour une forme chorale de récit, Malick ne fait pas que rendre compte du fonctionnement machinique d’un corps d’armée. Il s’appuie sur le roman de James Jones pour transformer chaque monologue intérieur en une tentative d’arrangement avec soi-même qui devient une condition nécessaire à la survie. Si ces voix off paraissent parfois redondantes, c’est qu’elles ne contiennent ni la vérité des êtres ni les explications à leur comportement. Elles ne constituent que les grincements de la machine, vite recouverts par son tumulte. Leur sens reste toujours incertain, comme en suspens. S’emparer d’une colline défendue par des mitrailleuses ennemies nécessite près d’une heure de film. Loin d’être un simple « tour de manège » à la Spielberg comme la séquence du débarquement dans Ryan, cet étirement de la durée permet à Malick une tentative de conciliation entre la dure nécessité du spectacle et ses propres exigences formelles ce qui ne va pas sans mal. S’il retrouve « tout naturellement » les variations de lumière sur les hautes herbes et la rencontre avec le serpent d’un de ses plus immenses prédécesseurs avec le Raoul Walsh des Nus et les mort, Malick sacrifie un peu trop au culte du ralenti expressionniste et de la vision surplombante. Là, il paie son dû à la médiocre efficacité spectaculaire, et on le regrette. Mais ce renoncement passager est tempéré par le rendu inouï de la folle violence faite à l’homme et à la nature.

Malick excelle d’autant plus dans la vision apocalyptique de la guerre qu’elle est la synthèse exacerbée de ses obsessions spiritualistes, la résultante outrancière de l’antagonisme fondateur entre la contemplation d’une nature indifférente et de son bestiaire chatoyant par l’individu isolé d’un côté, de l’autre le désir de mort et de destruction que se doit de produire la machine afin d’être certaine de son existence. Au milieu de ce déferlement de monstruosité sublime, on ne retiendra comme symbole de la Malick’s touch que ce plan du soldat qui, en plein assaut, allongé dans les herbes, touche du bout du doigt une feuille qui se rétracte aussitôt. Tout l’univers parle, il s’anime et geint quand l’homme le viole avec sauvagerie. Ce n’est que dans l’hébétude qui suit le carnage que l’impossible unité se réalise enfin, entre ennemis en lambeaux et sol devenu lunaire sous la mitraille. Là encore, Malick parvient à saisir l’ampleur du désastre tout en donnant enfin une langue et une proximité humanisée, donc une identité, aux Japonais captifs et aux indigènes contaminés par le Mal. L’affreux détail de la cigarette coupée en deux et fourrée dans les narines pour échapper à la puanteur des cadavres lui suffit pour signifier que la guerre n’est qu’une épouvantable routine, qui ne se nourrit que d’elle-même. Car Malick ne « passe » jamais, il ne triche pas quant à l’essentiel et joue sur notre lassitude face aux ténèbres pour mieux indiquer leur profondeur et leur constance. C’est cette honnêteté de cinéaste visionnaire qui fait de La Ligne rouge un film si beau et si étrange, « la rencontre au sommet de Walsh et Werner Herzog ». Mais la formule ne suffit pas à résumer la puissance d’évocation du film le plus stimulant qu’Hollywood nous ait donné depuis bien longtemps.

1973 / Badlands

1978 / Days of Heaven

1998 / The Thin Red Line

2005 / The New World

2011 / The Tree of Life

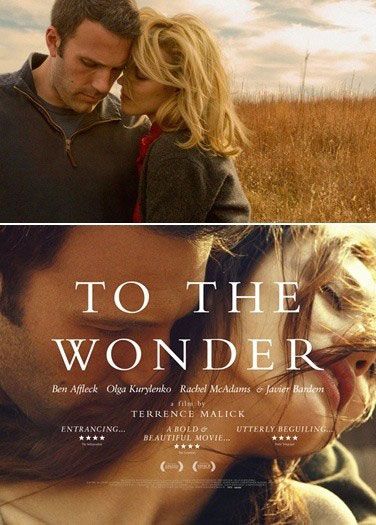

2012 / To the Wonder

2015 / Knight of Cups

2016 / Voyage of Time

2017 / Song to Song

2019 / A Hidden Life

2021 / The Way of the Wind…

L’ESTHÈTE ROMANTIQUE par Romain Genissel

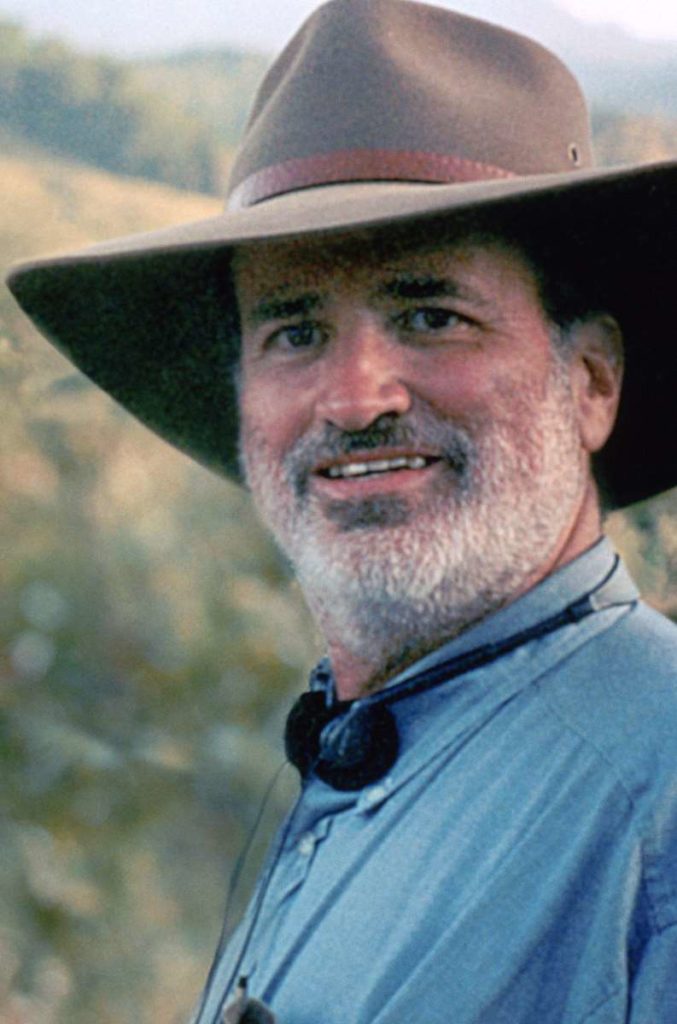

À l’instar d’un Thomas Pynchon pour la littérature ou d’un Stanley Kubrick pour le cinéma, la figure de Terrence Malick demeure une énigme pour quiconque a été illuminé par son cinéma et la personnalité qui s’y masque. Auteur de quatre films en près de quarante ans, Terrence Malick est rapidement devenu un réalisateur culte de par ses apparitions sporadiques et sa position originale dans le cinéma hollywoodien. Refusant de dévoiler son image aux médias et d’accorder toute forme d’entretien avec la presse spécialisée, Malick cultive à jamais l’aura qui embaume son œuvre sublime et exceptionnelle. Son édifice cinématographique est à ce jour constitué de quatre films qui, reliés a posteriori par deux, sont traversés par une absence des plus énigmatique. Ainsi, entre Les Moissons du ciel (Days of Heaven, 1978) et La Ligne rouge (The Thin Red Line, 1998), Terrence Malick s’est arrêté de réaliser et a déserté le cinéma pour semble t-il voyager, visiter les musées et développer quelques projets inaboutis. De cette disparition longue de vingt ans, un mythe s’est alors emparé de sa personne et une mélancolie a figé la beauté de ses deux poèmes enchanteurs que sont La Balade sauvage (Badlands, 1973) et Les Moissons du ciel. Lorsque Michel Ciment dans son texte fondateur «Le Jardin de Terrence Malick» publiée dans la revue Positif (seule revue qui a pu s’entretenir avec le cinéaste et l’a finalement toujours soutenu) évoquait à l’époque des Moissons du ciel « une Œuvre où chaque élément se retrouvait dans un rapport d’équilibre interne sous le contrôle d’une mise en scène totalisante », il ne pouvait se douter que son intuition résonnerait davantage, deux décennies plus tard, face à la grandeur épique de La Ligne rouge et du Nouveau Monde (The New World, 2005). Car le réalisateur qui réapparaît au cinéma en 1998 a ceci d’original qu’il est tout autre mais en même temps ce même créateur travaillé par des préoccupations tenaces. Des préoccupations qui cette fois-ci élargissent les échelles, bouleversent les repères et ouvrent à un ton méditatif que l’on jugera plus profond que jamais. Terrence Malick, on le sait, est un intellectuel brillant formé à Harvard et Oxford qui a débuté dans le journalisme avant de se consacrer au domaine de la philosophie. Élève du philosophe Stanley Cavell, il est très vite devenu professeur à la « Massachusetts Institute of Technology » avant de traduire en anglais « L’Essence du fondement » de Heidegger. Et comme le souligne bien Marc Cerisuelo « Que le philosophe soit devenu cinéaste ne renvoie pas à un quelconque changement d’orientation, car il est bien resté philosophe. Malick est d’évidence cinéaste de la nature. » De ce fait, la formation philosophique de Malick va jouer un rôle majeur et constituer le ciment d’un cinéma qui ne réduit pas le monde dans une forme clôturée mais ouvre à une méditation profonde (et souvent opaque) sur l’essence dualiste de la nature. Ainsi, l’esthétique des films de Terrence Malick implique toujours un point de vue qui pénètre la nature comme dans un songe et cherche constamment à nouer une relation neuve (originelle) à son contact. Focalisé sur les phénomènes perceptifs qu’offre la beauté de la nature à l’œil étranger, le regard de Malick questionne l’environnement alentour et sonde de façon obsessionnelle les pures manifestations du cosmos. Il est alors, comme le dit Lawrence à propos de Melville, « plus séduit pas les étranges glissements et collisions de la matière que les actions de l’homme ». Véritable âme romantique, le cinéaste n’a de cesse de vouloir méditer face à la grande demeure naturelle en refondant ce que l’on pourrait appeler un regard de l’aube. Ainsi, la dimension spirituelle de ce cinéma totalement dévolu aux splendeurs qui habitent le temple naturel renoue avec toute une tradition de la culture américaine qui voit en l’Ouest, un paradis irradiant et pour le dire autrement le Jardin de Dieu. Un Jardin enchanteur, aux dimensions infinies, dont il faudra comprendre dès l’origine sa beauté étrangère et prendre acte, au fil du récit, de sa Chute, sa perte irrémédiable. Une tristesse éminemment élégiaque que porteront physiquement les personnages de Malick dans leurs déambulations solitaires et en eux-mêmes, au fond de leurs âmes mélancoliques.

Transcendantal Malick

Terrence Malick appartient et se réfère constamment aux arts et aux lettres qui ont fondé l’authentique culture américaine au milieu du 19e siècle. Et pour saisir pleinement les enjeux d’un cinéma qui laisse parfois étranger ceux qui se contentent de la pure surface, il apparaît primordial de connaître le fondement de cet héritage culturel. Car la vision de l’œuvre de Terrence Malick ne peut se suffire à elle-même si elle n’est pas traduite et repensée par le biais des écrits du philosophe Ralph Waldo Emerson, des poètes Henry David Thoreau et Walt Whitman mais aussi des peintres de l’« Hudson River School » que sont Thomas Cole ou encore Albert Bierstadt. Des références diverses et multiples mais qui convergent tous à leur manière vers une même quête d’infini et trouvent leur matière à travers cette croyance commune dans la beauté secrète de la nature. Ainsi, le transcendantalisme américain fonde son identité par le biais d’un rapport idéal avec le monde qui l’environne et parvient à « devenir » lors de phases de contemplation où son esprit se connecte de manière absolue avec l’univers. On accède alors à l’état transcendantal lorsque la nature fait signe à l’esprit qui s’y recueille, pour mieux s’y éveiller. De ce dialogue imaginaire naît une relation particulière où l’âme de celui qui observe est transportée et s’élève, comme dans un songe, au cœur de splendeurs jaillissantes. Cette volonté de saisir l’apparition sacrée dans la nature parcourt ainsi touts les pages de l’expérience Walden qu’a vécue le jeune Thoreau au plus profond de la nature sauvage et sur les bords d’un lac métamorphosé par le cours des saisons. Ainsi, ce qui ressort finalement de la méditation de Walden, et qui convient si bien au cinéma de Malick, c’est l’idée de la disparition physique de l’homme derrière le ballet perpétuel d’un cosmos irradiant et transcendant. La pure contemplation se substitue alors à la vie en société et le regard de Thoreau embrassant les glissements uns de la faune et de la flore, se pose tel un illuminé conquis la cosmogonie. Ce désir d’union avec le fond qui habite le décor sauvage de la nature sied parfaitement à l’esthétique de Malick et apparaît même comme son vecteur, sa dynamique essentiel(le). Et le sage Emerson, auteur de l’essai et manifeste transcendantaliste Nature, a semble t-il touché du doigt ce fondement lorsqu’il écrit…

« Debout sur le sol dénudé, la tête baignée par l’air vif, transporté par l’espace infini, tout égoïsme mesquin disparaît. Je deviens un globe oculaire transparent, je ne suis rien, je vois tout ; les courants de l’être universel circulent à travers moi, je fais partie intégrante de Dieu. »

Cette religion qui se pratique à ciel ouvert et au sein d’une nature aurorale a bel et bien une dimension métaphysique prégnante que le cinéma de Malick a toujours rendu compte. Le projet méditatif de Malick est envisagé de telle sorte que le film ne cessera de nouer des relations entre la nature et l’homme et de proposer des rapports originaux entre le Cosmos et la Culture. L’approche du réalisateur a ceci d’original qu’elle offre toujours à voir des conflits fondamentaux au cœur de la nature (en général) et invite à faire siennes des questions toujours laissées en suspens. Dès lors, les films de Malick stigmatisent des moments emblématiques où l’homme s’est détourné du bien que peut représenter une vie en accord avec la nature et s’est vu transformé cette dernière en l’objet de ses désirs individuels et matériels. En ne considérant plus la nature comme une réalité vivante et le symbole supérieur d’une création divine, les hommes, et plus sensiblement la race blanche, se sont ainsi autoédifiés comme maître et possesseur de l’univers. En cela, Terrence Malick appartient à toute une lignée d’artistes romantiques qui ont vu en la marche de la civilisation les signes annonciateurs d’une défaite, de la perte irrémédiable d’une nature bientôt domestiquée et à jamais transformée. Cette perte est stigmatisée chez Malick à travers toutes les images de souillure et de conflits qui traversent tous ses films. Déclinés à l’infini, les plans symboliques et métonymiques où la nature est heurtée, brûlée et finalement défaite par la main de l’homme, résultent toujours de l’idée du péché originel et renvoient constamment au crépuscule de l’Ancien Monde. La question de la perte de l’Amérique, en rapport avec la forme élégiaque du cinéma de Malick, doit être mis en correspondance avec le tableau de Thomas Cole intitulé Expulsion of the Garden of Eden. Véritable pionnier de l’« Hudson River School », Thomas Cole peint à travers cette fresque la minuscule figure d’hommes repoussés par une lumière pure et ineffable qui symbolise la porte d’un paradis où la végétation demeure luxuriante et sauvage. Les hommes sont ici expulsés vers un monde infernal où le ciel est voilé par de sombres ténèbres et où la végétation apparaît comme décomposée, inerte. Ainsi, le tableau de Cole figure un monde divisé en deux entités, un univers brisé de manière symbolique par cette montagne impénétrable qui repousse les hommes du paradis. L’antagonisme que peint Cole et exprime une vision pessimiste concernant le devenir de l’homme (voir aussi la série Course of Empire), rejoint alors cette idée d’une fracture insurmontable entre le devenir contingent de l’homme et un paradis auquel l’humanité ne peut plus accéder. Et l’architecture des films de Malick repose elle aussi sur une forme divisée, un principe fragmentaire entre les formes sereines d’un cosmos qui, imperturbable à la débâcle des hommes, se caractérise par sa vitalité permanente. À l’écart du continuum spatio-temporel dans lequel les hommes existent et sont représentés comme des mondes en soi, les multiples formes de la nature capturées dans leur être-là invitent toujours à entendre une harmonie sereine et la pérennité d’un ordre. Le statut accordé à ces détails qui sont capturés dans le cosmos et replacés dans le courant du film en tant que fragments nous les montre alors comme directement isolés du conflit que se livrent les hommes entre eux. Il apparaîtra alors que l’origine de la division entre la nature et l’homme commence à partir de tous ces moments où les formes diverses d’une même nature sont représentés comme des digressions prégnantes qui régissent tout le montage dialectique et la forme méditative à l’œuvre du cinéma de Malick.

On the Road…

Les débuts de Malick commencent en 1973 avec La Balade sauvage, fable fortement inspirée de Bonnie and Clyde (Arthur Penn, 1967) et retraçant l’errance de deux adolescents criminels que sont les tout jeunes Kit (Martin Sheen) et Holly (Sissy Spacek). Digne représentant du cinéma américain des années 1970 et d’une contre culture qui bat de l’aile, La Balade sauvage semble être un cauchemar enchanteur, un conte sanglant qui épingle la fin de l’innocence pour ce jeune couple de hors-la-loi. L’histoire relate ainsi le parcours d’un jeune rebelle fasciné par la figure de James Dean qui va prendre sous son aile une adolescente au visage virginal et à l’esprit fantaisiste. Afin d’accaparer pleinement le cœur de la florale Holly, Kit va pénétrer sa demeure familiale et abattre froidement le père. De l’incendie laissé derrière la fuite des amants, il constituera alors l’origine d’une chute irrémédiable et le point de non-retour d’une virée aussi brutale que solaire. Kit et Holly enclenchent alors une dérive qui, balisé par des meurtres commis de sang froid, les mènera dans les bois et jusqu’aux plaines du Montana. Le road-movie des amants criminels métaphorise alors l’idée d’une insouciance, d’un fantasme extravagant pour ces deux adolescents autistes et littéralement dépassés par les événements. Sous ses aspects romantiques et juvéniles, le premier film de Malick inscrit déjà à travers la ligne qu’il trace, des préoccupations que l’on retrouvera tout au long de la carrière du cinéaste.

Structuré en trois parties, La Balade sauvage inscrit dès le départ le déroulement à venir des films de Malick. Un itinéraire qui s’organise toujours de la même manière et distingue à chaque fois un arrachement originel du mouvement de conquête et enfin de la fuite, la débâcle. En cela un film comme La Balade sauvage, né dans la période des années 1970, condamne lui aussi l’idéal de changement que porte à l’époque tous les films de cette nouvelle génération de cinéastes. La séquence idyllique dans les bois où les deux héros tentent de vivre leur robinsonnade à l’écart du monde symbolise à elle seule une brève respiration, bientôt étouffée par une justice punitive. Mais Malick semble quelque peu critique envers les idéaux contestataires qui rejaillissent à l’époque. La balade de Kit et Holly est ainsi suspendue à une sorte de vision romantique dépassée et en l’occurrence fantasmée. Le caractère cliché de la balade est véhiculé par les postures de Kit (son désir de reconnaissance et de laisser une trace) mais aussi à travers les lectures d’Holly, percevant le monde par le prisme du National Geographic alors que les splendeurs l’environnent de toute part. Clichés et fantasmes que l’on retrouvera à l’évidence au centre de ce qui détermine l’originalité même de La Balade sauvage dans sa narration, ici confiée à la voix songeuse et distante de la jeune Holly. Le récit de La Balade sauvage détient ainsi sa dimension enchanteresse, « spontanée » et sensitive grâce à la voix subjective qui l’émaille. Fenêtre ouverte d’une conscience immature, enfermée entre les parois d’une âme juvénile, la voix râpée d’Holly marque dans Badlands un renouveau flagrant du procédé narratif. Fait de béances, de sauts digressives en totale inadéquation avec l’image, le récit de la voix-over substitue à une transparence narrative claire la fraîcheur poétique de l’âge innocent. Véritable bulle en apesanteur, la voix d’Holly s’inscrit comme étant profondément distante de Kit et demeure celle, étrange, qui n’a aucunement conscience de la tristesse que renferme la parenthèse enchantée. Malick rapportait ainsi à Michel Ciment que les deux adolescents de Badlands sont « perdus dans la nature […] Ils ne savent que réagir à ce qui est à l’intérieur d’eux-mêmes. Ils ne communiquent pas avec le monde extérieur, ils ne comprennent pas ce que les autres ressentent. Ce qui ne veut pas dire qu’ils n’ont pas d’émotions, ni qu’ils soient insensibles. » Constat moderne qu’il faudra prendre comme la donnée essentielle du cinéma de Malick, de celui du rapport verbal au monde et de cette question de l’ambivalence des êtres au monde et des hommes entre eux. Et les films suivants, par leur dispositif sonore complexe, approfondiront plus encore cette question à jamais déconnectée et l’idée d’une étrange cohabitation avec la nature dont on dira qu’elle est la condition fondamentale de la nature humaine.

la dernière porte du Paradis…

Après Badlands, Malick revient une seconde fois au cinéma pour y transposer un mélodrame au cœur des plaines dorées du Texas et dont le titre original dit déjà presque tout, Days of Heaven. Ici, le cinéaste américain commence déjà à désancrer dans le temps et dans l’Histoire le cadre temporel qui paramètre l’histoire. Passé les influences de la contre culture, Malick se tourne, dans une pure tradition hollywoodienne, vers la fresque historique et y implante, dans les années 1920, le triangle amoureux du mélodrame. Tourné en Cinémascope et enregistré avec un tout nouveau procédé sonore, Les Moissons du ciel clame à chaque plan un désir de grande forme. Pour coller à ses nobles ambitions, Malick s’entoure alors de trois chef opérateurs (Néstor Almendros en premier chef), recrute Ennio Morricone pour composer une partition lyrique et scelle une collaboration avec celui qui va devenir son fidèle directeur artistique (et porte-voix), Jack Fisk. Après le sublime générique qui scande des instantanés photographiques de l’époque, le film s’ancre pour un temps dans la ville de Chicago et visite sa géographie industrielle. Ici, les flammes des métallurgies brûlent à l’image alors que le fracas des usines stigmatise la dimension infernale d’une ville plombée par le fer et la matière. Un ouvrier à qui l’on demande plus de rendements se retourne alors contre son supérieur et l’abat.

L’ouvrier et sa mystérieuse petite sœur sont alors condamnés à fuir et s’acheminent en train vers l’Ouest et les champs de blé texan. Il faut dès lors voir dans ce train qui traverse le paysage, le mobile d’une échappatoire mais surtout le signe déjà annonciateur d’un intrus au sein du paradis, de la machine au cœur du jardin. Thème central des Moissons du ciel qui contaminera tout le récit et brisera l’horizon de la pastorale, d’un Eden en voie d’extinction. Ainsi, les travailleurs saisonniers débarquent sur une terre irradiante de beauté et y pénètrent ainsi par un portique, symbole manifeste de la porte du paradis. Les personnages Jack, Linda et Abby (Brooke Adams) sont alors engagés, parmi des centaines, par le propriétaire des terres (Sam Shepard) pour y récolter la moisson, la semence des blés. Le film capture alors d’un côté des scènes du folklore pastorale, éclairées par une lumière solaire et traversées par des moments de joie, d’harmonie collective. De l’autre, il condamne le dur labeur de journées harassantes passées dans les champs sous l’œil du propriétaire terrien. Mais plus fondamentalement encore, Malick épingle, par quelques séries de plan représentant le bruit infernal des moissonneuses-batteuses, le caractère disharmonique de l’outil et d’une l’agriculture industrialisée. Car dans Les Moissons du ciel, ce sont ces imposantes machines qui brisent le bel horizon, dévorent les offrandes de la terre et terrorisent le bestiaire niché au cœur des champs de blé. De cette envahissement des machines au cœur du jardin d’Eden, il en résultera alors une scission fondamentale des hommes avec la nature et ses fragments prélevés à part, dans l’à côté. Ce qui fonde alors le montage des Moissons du ciel, tient donc à ces plans contemplatifs qui dépassent la fable et invitent à la rêverie. En réalisant de nombreux décentrements vers les splendeurs de la nature, Malick invite à saisir la vitalité permanente du cosmos ainsi que ses élans fugaces et fragiles. L’image la plus forte du film demeure alors ce plan niché au cœur de la terre et représentant (en accéléré) une herbe jaillissante sous les rayons bienveillants du soleil. Le cinéaste réalise ici ce fantasme cosmique qui plaisait tant à la jeune Linda, celui d’être un « docteur de la terre pour pouvoir l’écouter, l’ausculter…». L’insert qui fait office de transition entre les saisons, symbolise à lui seul le propos rêveur de Malick, la pérennité d’une nature que l’homme ne perçoit pas (ou plus) et dont l’existence est rendue si fragile qu’elle nous échappe à l’instant même où elle nous est révélée. Et cela explique pourquoi le medium filmique apparaît chez Malick comme le plus apte à dévoiler et faire prendre conscience de la grandeur de la nature, aussi microscopique soit elle. Thoreau écrivait déjà en 1839 dans son Journal « le calendrier des marées de l’âme » que « La nature souffre l’étude la plus minutieuse. Elle nous invite à placer l’œil au niveau de sa plus petite feuille et à prendre une vue d’insecte de ses plaines. » Ainsi, l’intérêt de prélever et de réintroduire dans le courant du film des fragments de la faune et de la flore, permet de bouleverser les repères d’une perception ethnocentrée et d’agrandir ça et là le langage de la nature pour lui offrir son plein statut et la doter de pouvoirs magiques, absolus. Enfin, la folie des hommes et la marche destructrice des machines pousseront les hommes à s’entre-tuer et à embraser un paradis perdu d’avance. Le champ doré des Moissons du ciel sera dévoré par les flammes et transformé en un paysage désolé dont il ne restera plus que des centres. Le voile de flammes noirâtres sur le soleil rejettera alors une dernière fois les hommes par la porte du paradis.

le sommet du conflit…

Vingt ans après La Ligne rouge dépeint une vision de la bataille de Guadalcanal qui a opposé, durant la Seconde Guerre mondiale, l’armée américaine aux soldats japonais. Film de guerre tout autant que rêverie au cœur de la nature sauvage, La Ligne rouge est sans nul doute ce qui constitue le sommet du cinéma de Malick. À travers la complexité du dispositif qu’il met en place et le ton méditatif qui lui est accroché, le troisième film de Malick impose une forme épique et un récit lorgnant du côté d’une réécriture de l’histoire de l’humanité. Non exempt de grandiloquence et d’un texte pouvant paraître emphatique, La Ligne rouge est à prendre comme un récit total qui englobe une vision de l’origine, l’intrusion d’une culture menaçante et le conflit irrémédiable qui en résulte. La Ligne rouge est fondamental, pour qui veut comprendre son auteur et les interrogations qui le guident. Gardien du temple, image nouvelle du monstre biblique, le crocodile symbolise la nature sauvage qui règne sur le monde. Enchaîné à un montage fluide qui nous fait découvrir un paradis par d’abruptes contre-plongées, l’image nous avertit que ce territoire est dominé par la force d’un langage secret et majestueux. Et par-dessus ces images et les chœurs d’In Paradisium de Gabriel Fauré, une voix seule, perdue, presque enfouie sous la végétation, se questionne…

« Quelle est cette guerre au cœur de la nature ? Pourquoi elle rivalise avec elle-même ? Pourquoi la terre affronte-t-elle la mer ? La nature renfermerait elle une force vengeresse ? Non pas une mais deux ? »

Cette voix-over appartient donc bien à un homme, ou plutôt à cet esprit qui s’éveille au contact de la nature. Reflet de l’âme, la voix désincarnée marque alors une discontinuité fondamentale au cœur de cette ouverture qui, par le geste créateur de Malick, réinvente l’origine. Tout le film part alors de ce dispositif qui signe un divorce, une impossible fusion entre cette voix étrangère et la nature, sourde et aveugle aux questions immergées dans le cœur de l’homme. Et l’intérêt d’un film qui dépeint une bataille aussi violente, sera de proposer incessamment ces digressions où l’âme des hommes s’interroge sur les images d’une nature habitée. Et c’est d’ailleurs dans la paix du village d’autochtones mélanésiens où Witt (Jim Caviezel) et un autre soldat de l’armée U.S. ont échoué, que les questions les plus sensibles se formuleront dans l’esprit idéaliste du jeune déserteur. Avant que la panique ne s’installe dans le camp et que l’ombre du patrouilleur de l’armée américaine vienne se profiler à l’horizon de l’océan azur et sceller la rêverie de Witt… Comme le fameux plan du Nouveau Monde où l’on voit la hallebarde d’un colon déchirer la pure vision d’un champ de hautes herbes, l’image du patrouilleur de La Ligne rouge rejette l’harmonie passée et ne laisse plus aucun doute sur la présence intrusive d’un mal au cœur du jardin. Et la machine qui imprime ses sombres teintes dans ce paradis aux couleurs irradiantes se retrouvera plus tard sur la colline que veulent prendre d’assaut les GIs, sous la forme d’une pluie d’obus que déversera les bombardiers de l’armée. Comme le plan pris sur la cime d’un arbre du Nouveau Monde où l’on voit la hache d’un colon frapper et saigner l’écorce, le bombardement accuse le chaos guerrier et fait trembler l’image d’une nature souillée par la main de l’homme.

L’assaut des soldats américains perdus dans les hautes herbes de la colline et désirant lutter avec l’œil de ce soleil qui les surplombent, dévoile la folie d’une course dont ils ne sont aucunement les maîtres. Le point de vue omniscient de Malick qui les suit tour à tour dans leur perdition les représente ainsi comme des fourmis, des êtres minuscules, enfouis au cœur d’un univers infini et plongés aveuglément dans une bataille perdue d’avance. Ainsi, dans un passage de Walden qui convient parfaitement à La Ligne rouge, Thoreau fixe son regard haut perché sur deux fourmis qui combattent l’une contre l’autre et en vient à écrire…Portant mes regards plus loin, je fus surpris que les copeaux étaient recouverts de pareils combattants, qu’il ne s’agissait pas d’un duellum, mais d’un bellum, d’une guerre entre deux races de fourmis, les rouges toujours opposées aux noires, et souvent deux rouges contre une noire. Les légions de ces Myrmidons couvraient collines et vallées de mon chantier, et le sol était déjà jonché des mourants et des morts, tant rouges que noirs. C’est la seule bataille que j’ai jamais contemplée, le seul champ de bataille que j’ai jamais parcouru pendant que la bataille faisait rage. Moi-même, je me sentais quelque peu échauffé, tout comme si c’eut été des hommes. Plus on y pense, moindre est la différence.

Violence absurde des hommes qui tombent sous les balles d’un ennemi invisible et traversent cette fameuse ligne rouge, celle de la mort et d’une vie que reprend l’indifférente nature en les narguant une dernière fois de sa beauté dont ils n’ont su contemplé la réalité. Comme une giclée de sang éclaboussant une herbe frêle, La Ligne rouge raconte, à ceux qui veulent bien le voir, l’histoire d’une force irrépressible contre laquelle l’homme ne peut lutter. Force étrangère que semblent malgré tout comprendre les soldats dans leur dénuement individuel et à l’intérieur de leurs âme fragile que le personnage de Nick Nolte nomme la « moving box ». Le dispositif sonore mis en place par Malick dans La Ligne rouge, qui est fondé sur un « turnover », ce relais incessant de voix immergées dans leur conscience malheureuse, implique à chaque effusion l’idée d’une solitude commune aux hommes. Le procédé assez inhabituel a ceci d’original qu’il ne permet plus d’attribuer aux voix des visages et donc d’identifier l’émission du monologue intérieur. Or la construction du film de Malick n’a pas cette visée puisqu’en réalité tous ces éléments dispersés ont pour but d’organiser le portrait d’un seul et même homme. Et de nous faire entendre alors les voix plurielles d’une « âme collective », d’un individu élargi dont l’essence est d’être totalement étranger au monde. Un décalage qui trouvera son apogée lors de cette rencontre primordiale entre une rangée de soldats et un aborigène venu des profondeurs d’une nature imperturbable. Dans cette séquence, les soldats américains tous juste débarqués sur l’île, voient s’approcher un homme, un natif, qui les croise sans jamais remarqué leur présence. Choc des cultures, rencontre de deux mondes qui ne se reconnaissent pas et rendent compte alors de cette distance fondamentale entre la nature et la culture. Un choc avec l’étranger que la race blanche ne voudra comprendre et qu’elle prendra comme un affront fait à son aveugle supériorité et sa soi-disant position civilisée. En somme, l’histoire du Nouveau Monde…

l’idylle avortée

Le Nouveau Monde est peut-être l’entreprise la plus folle de Terrence Malick. Après l’échec du film sur Che Guevara que réalisera plus tard Steven Soderbergh, Malick décide de s’atteler au mythe de la découverte des Amériques et de le mêler à celui d’une romance entre l’indienne Pocahontas et le capitaine anglais John Smith. Élaborée sur un budget colossal, la fresque historique de Terrence Malick impose la reconstitution des caravelles anglaises qui ont abordé le rivage du Nouveau Monde à l’orée du 17e siècle. Elle implique ainsi un soin méticuleux apporté aux costumes et aux décors, le fort de Jamestown et le village algonquin et demeure en cela fondée sur un fort désir d’authenticité, les décors sont construits avec des matériaux naturels trouvés sur place. La rencontre entre les colons anglais et la tribu des Algonquins sur les terres de Virginie s’ouvre donc sur la symphonie de l’Or du Rhin de Wagner et l’idée d’un éblouissement que l’on mesure de chaque côté du rivage, de la terre à l’océan. Emprisonné dans la cave d’un bateau, John Smith (Colin Farrell) est éblouit par une lumière pure tandis que Pocahontas (la très jeune et enivrante Q’Orianka Kilcher) tressaute face à cette apparition gigantesque et historique.

L’ouverture du Nouveau Monde demeure ainsi fortement originale du seul fait que la rencontre est filmée du rivage, du point de vue « naïf » des autochtones pris alors de convulsions. La rencontre et le débarquement des colons anglais coincés dans leurs armures de fer dénotent alors totalement avec les peintures corporelles et les libres mouvements du peuple indien. La beauté du continent que les colons viennent de découvrir ainsi que l’héritage biblique qui fonde leur culture les invite alors à penser que l’Eldorado est face à eux et leur tend enfin les bras. Dès lors ils implantent leur croix de bois au cœur des champs vierges et hissent leur bannière près de leur camp. À la manière de ce premier meurtre commis sur un indien, ces symboles seront les signes avant coureurs d’une conquête qui va se muer en ethnocide et d’une aurore bientôt ternie par les dissensions. De l’inaugural appel à l’enchantement que procure cette terre d’abondance, ce seront les destinées de John Smith et Pocahontas qui en deviendront la principale métaphore. Incarnation du Nouveau Monde, Pocahontas personnifie, à travers la lumière qui émane de son corps, un destin qui n’aura comme perspective que sa seule chute. La promesse spirituelle d’un John Smith se ressourçant dans l’harmonie du village algonquin sera de la même manière compromise par son retour à Jamestown, dans l’envers du paradis. La relation amoureuse de Smith et de Pocahontas représente à l’origine celle d’une noce absolue mais très vite avortée par l’impossible fusion des deux natures. Le mouvement de rapprochement de leurs voix qui finissent par s’unir à l’apogée de l’idylle va se rétracter et se fissurer au moment où la promesse d’amour ne fera plus espoir. La symphonie de l’Or du Rhin qui invitait les éléments à s’unir dans un chant absolu, se disloque et le monde finit par se diffracter en deux entités étrangères. Smith, les yeux bandés, est ramené parmi les siens à la finitude du monde comme si son voyage n’avait été qu’un rêve, une idylle avortée. Prisonnière de sa tribu, Pocahontas sera alors répudiée par son père et finalement échangée contre de vulgaires objets marchandés entre les deux mondes. Smith sera condamné à l’exil et les deux amants finalement voués à devenir orphelins d’un rêve. Le parcours de Pocahontas la mènera alors sur la voie d’une reconstruction dans le camp de Jamestown puis aux bras de John Rolfe (Christian Bale) dans une ferme à l’écart du monde. La rencontre sera ainsi marquée par la distance d’un apprivoisement diffus. Enfin, le voyage se refermera de l’autre côté de l’océan, au cœur du Vieux Monde, où le rituel est tout autre et où la nature ne ressemble plus qu’à des parcelles cadrées et symétriques. Alors que la dépouille de Rebecca reposera dans un cimetière chrétien, son esprit retrouvé, lui, s’envolera et finira de nouveau par fusionner avec l’eau originelle. Conscience grandie au bout d’un trajet qui fait figure de boucle majestueuse, la jeune indienne retrouve l’esprit qu’elle appelait alors et lui priait de chanter son histoire. Cet esprit qui était représenté alors par l’image totale de l’unité de la nature (la surface de l’eau qui reflète la terre et le ciel), et donc ce miroir aquatique (Thoreau l’appelait « la goutte de dieu ») que la voix de Pocahontas troublait fragilement par la pure mélodie de son chant.

Scepticisme et individualisme américain

L’émerveillement et les splendeurs que le cinéma de Malick produit ne doivent pas faire oublier ce qui se joue dans ses films lorsque le miroir des couleurs se renverse et que le jardin s’embrase. Le cinéaste philosophe demeure sans nul doute le plus sensible critique des stridences qui accompagnent le désenchantement du monde et la course somnambulique des civilisations. À la différence d’un cinéma qui alarme et conforte le spectateur en représentant des images d’apocalypse et de mondes qui s’écroulent, Malick préfère éveiller les consciences en sublimant les beautés d’un univers qui s’essouffle. Le regard qu’il semble porter sur le monde d’aujourd’hui à travers la représentation des civilisations qu’il fait germer ne laisse aucun doute concernant son scepticisme. Et ce scepticisme est formulé à travers le sec verdict du sergent Welsh (Sean Penn) lorsqu’il assène qu’il n’existe aucun autre monde que celui « qui se fout en l’air aussi vite que possible ». Ce scepticisme à l’égard de la marche du monde et de son architecture bâti de toutes pièces, est en cela très proche du caractère politique du transcendantalisme américain. En effet, Emerson fut l’un des premiers à appeler une démocratie nouvelle et à s’insurger contre la loi sur les « esclaves fugitifs ». Quant à Thoreau qui ne se reconnaissait aucunement dans la société et ses institutions, il a définitivement choisi de mener sa vie dans les bois en appelant le premier à la désobéissance civile. Il faut voir aussi dans La Ligne rouge, Sean Penn penser sur le discours paternaliste de George Clooney (et incarnation du glamour hollywoodien) et asséner l’idée qu’ici-bas « tout est mensonge, tout ce que l’on voit et l’on entend ». De ce scepticisme, un pont semble être rapidement fait avec l’idée d’un individualisme et d’un épanouissement qui se fait en dehors de la société et à l’intérieur de soi. Le philosophe Stanley Cavell qui a étudié le sage Emerson reprenait bien cette distinction « Je sais que le monde avec lequel je parle dans la ville et dans les fermes n’est pas le monde que je pense », que le cinéma de Malick matérialise. Cette attitude de défiance face au monde extérieur, Malick l’a donc fait sienne et a semble-t-il trouvé comme seule réponse face à cela de « faire une île de soi-même » comme le dit subtilement le sergent Welsh dans La Ligne rouge. Ainsi les déserteurs et hors la loi que l’on peut voir dans ses films (les adolescents de Badlands, Witt de La Ligne rouge et John Smith du Nouveau Monde) symbolisent à eux seuls la méfiance de ce cinéaste à l’égard d’une société et ces règles qui font perdre à tous l’intégrité de leur moi privé. Dans son texte Confiance et Autonomie Emerson dévoile ainsi les vertus de l’indépendance et de l’individualisme intègre en considérant que « Ces voix-là, nous les entendons dans la solitude, mais elles se font faibles et inaudibles dès que nous entrons dans le monde. Partout la société conspire contre l’humanité de chacun de ses membres. Elle est comme une société anonyme dont les membres s’entendent, au nom du plus grand bien de chaque actionnaire, pour sacrifier la liberté de chacun. La vertu la plus prisée est le conformisme. L’indépendance et l’autonomie en sont le versant opposé. » Digne héritier de ce courant de pensée, situé à la lisière d’Hollywood, Terrence Malick demeure alors ce cinéaste immensément précieux dont les secrètes questions nous portent à croire qu’il est le plus grand et confidentiel réalisateur en activité.

TERRENCE MALICK