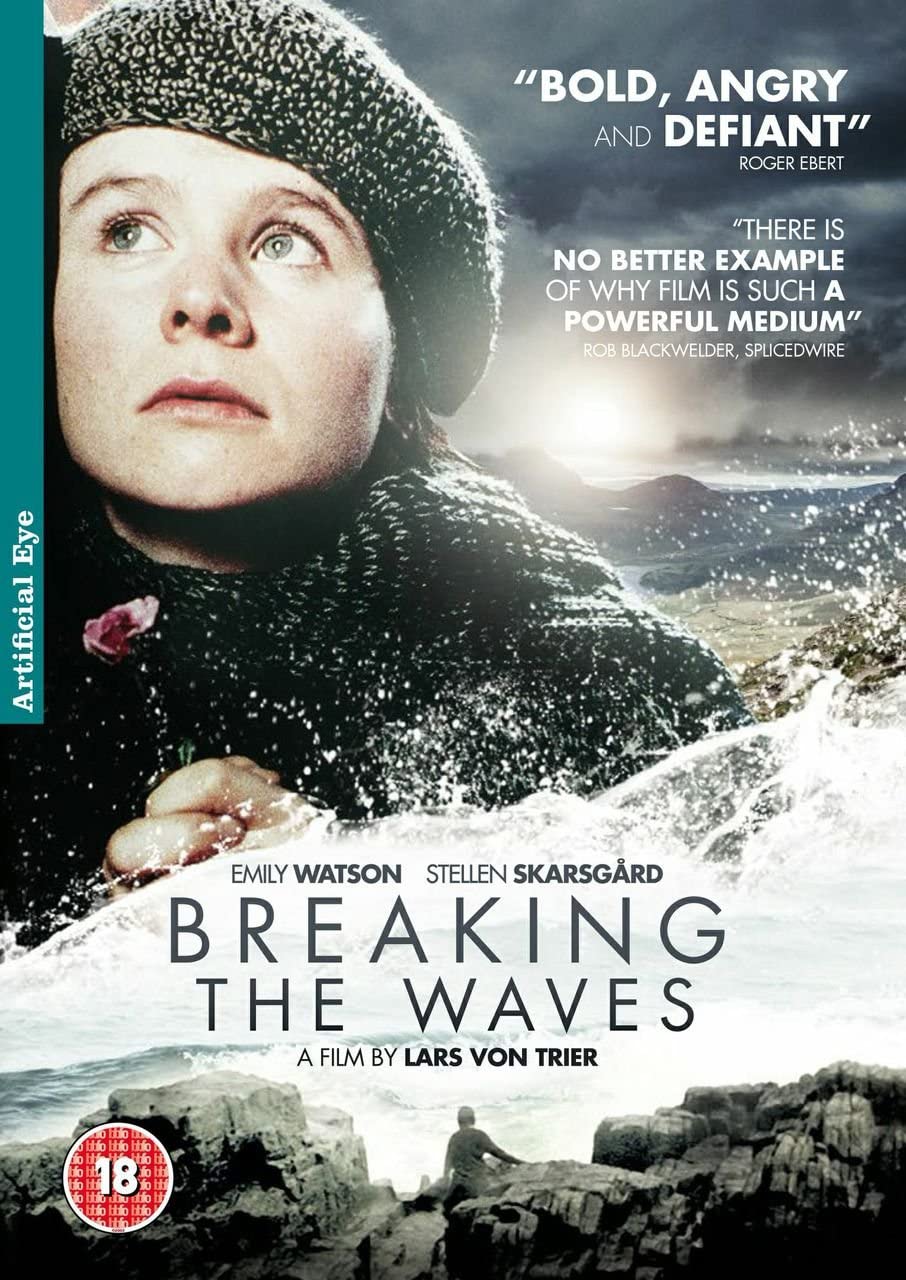

Breaking the Waves Métaphore qui montre comment «briser les vagues» du destin tout tracé et «briser les vagues» du conformisme à travers son héroïne qui fait le bien en dehors de la morale traditionnelle.

Réalisateur, scénariste et producteur danois, né le 30 avril 1956 à Copenhague. Fortement influencé par le cinéaste russe Andrei Tarkovski, il est reconnu pour son style sombre et pessimiste. Marqué au fil de sa vie par plusieurs épisodes dépressifs et alcooliques, il présente dans son œuvre des personnages perdus, en deuil, dépressifs, nymphomanes, violents, ou misanthropes. Son style alterne souvent entre des grands élans esthétiques avec des ralentis, grands plans majestueux et un naturalisme très cru.

Il est l’un des cofondateurs du mouvement Dogme95.

13 FILMS – 35 ANS DE REALISATION

« His name is Jan », annonce Bess aux vieux sages de sa communauté puritaine du nord-ouest de l’Ecosse. Breaking the waves se présente d’abord comme l’histoire de cette intrusion, de l’irruption d’un corps (d’)étranger robuste et fort désirable dans un milieu clos sur lui-même, arc-bouté sur ses lois et ses traditions. En soumettant sa requête de se marier avec le beau Jan au conseil paroissial, Bess fait acte de soumission tout en affirmant ses premières velléités d’indépendance. Face à elle, face à nous, les vieillards barbus semblent venus d’un autre âge, sortis d’un autre cinéma, danois lui aussi, celui de Dreyer. Echappée d’Ordet, cette noble assemblée est figée dans le passé. Elle a oublié les doutes et les combats du maître pour n’en garder que la pose. Tout l’effort de Lars von Trier va consister à les réanimer afin de s’y confronter. Il leur rend la vie pour se colleter avec ce carcan étouffant culturel, cinématographique et religieux et trouver la voie étroite entre la tradition et la nouveauté, entre le drame chrétien et le mélodrame pervers. Comme son héroïne car mademoiselle Bess, c’est évidemment lui, le cinéaste tente de remonter à la source pour en changer le cours. Breaking the waves sera donc un film profondément religieux et profondément blasphématoire, pétri par l’œuvre de Dreyer mais animé par la volonté farouche de s’en affranchir, encore dans l’ordre ancien et pourtant tout entier tourné vers les bouleversements qu’entraîne la découverte d’une nouvelle religion. Où, soudain, Dieu est amour plutôt que châtiment. Pour Lars von Trier, l’idée même de communauté est synonyme de mort, de mort lente. Face à l’extérieur, devant le danger que représente l’arrivée de sentiments nouveaux, le clan se rétracte sur lui-même, durcit ses positions au lieu de les assouplir et se conforte dans ses certitudes. La rencontre de l’Autre ne peut être qu’un affrontement. Chacun est condamné à adopter une attitude et une seule, celle de l’affliction éternelle, la figure de carême d’une humanité qui souffre en silence sous le regard de Dieu.

A cette tristesse satisfaite et uniforme répond le visage de Bess…Toujours mouvant, toujours émouvant donc, il exprime toute la diversité des émotions humaines. Qu’ils s’illuminent de plaisir ou se tordent de douleur, les traits de la jeune fille sont le reflet de sa recherche ininterrompue d’une conduite qui lui soit propre, d’une volonté têtue de bonheur, malgré les obstacles et les épreuves, au-delà des préjugés et des limites du raisonnable. Pour rendre palpable cette interrogation de tous les instants, von Trier avait besoin d’une comédienne exceptionnelle. Il l’a trouvée en la personne d’Emily Watson. Afin de la saisir tout entière, de ne rien perdre de l’inventivité stupéfiante de son actrice, il lui fallait la filmer au plus près, à fleur de peau. D’où ce style faussement documentaire, ce parti pris de la caméra à l’épaule qui ne lâche jamais Bess d’une semelle. Ainsi, le film devient une ode bouleversante à la force fragile qui émane de ce visage. Comme Dreyer, comme Bergman, von Trier est un grand scrutateur de la figure humaine. Il sait filmer un visage comme un monde à part entière. Avec Emily Watson, il a trouvé sa Falconetti. Et les moments les plus forts du film sont peut-être ceux où l’actrice croise fugitivement le regard de la caméra. Sans doute voulus et fabriqués, tant le laisser-aller apparent du filmage est le résultat d’une parfaite maîtrise, ces brefs coups d’œil semblent guetter à la fois l’attention de l’opérateur et du metteur en scène, la complicité du spectateur et l’approbation de Dieu.

Car Dieu reste la grande affaire. Souffrant d’une forme assez courante de schizophrénie, Bess lui parle et le fait parler en elle. A la manière de Don Camillo/Fernandel, diront les esprits forts. Comme dans un film fantastique, mettons Shining un film religieux est forcément fantastique, cet occupant a une grosse voix, la tance sévèrement, la rassure au besoin. Bess est donc habitée. Elle a des visions, elle entend des voix. Privée du droit à la parole puisque femme, et pécheresse de surcroît, elle a fait de son corps le dépositaire secret du verbe divin. Sans le savoir, Bess a renié l’austère religion de ses pères, elle est devenue catholique romaine. Trop sentimentale pour se satisfaire des sinistres offices du temple, elle a besoin d’imagerie, elle est en manque d’incarnations satisfaisantes de ses rêves. Avant même que Jan n’entre dans son univers, elle a su créer un crypto-catholicisme personnel fait de signes mystérieux et de messages à déchiffrer qui a supplanté le discours officiel. Seule dans son coin, elle interprète ce que Dieu lui donne et lui reprend. Mais, avide d’images et de paroles inédites, elle est vite confrontée à un problème de lecture. Elle est devenue trop différente pour recevoir une aide quelconque de la part du pasteur et elle est encore trop naïve pour savoir décrypter ses propres visions et les paroles généreuses de son Jan « Tu peux prendre un amant puisque je ne peux plus te faire l’amour ». Alors, sur ce malentendu, Bess va brûler les étapes et se lancer sur la voie de la sainteté. Avec elle, à sa suite, le film quitte les rigoureuses rives luthériennes pour partir à la conquête des chatoyants paysages papistes.

En ouvrant chacun des chapitres du film par un chromo aux couleurs vives, une carte postale saturée dont un seul élément (hélicoptère, rivière ou arc-en-ciel) remue encore, Trier se grise d’une imagerie pieuse volontiers saint-sulpicienne mais parasitée par des tubes des années 70 (Deep Purple, T-Rex ou Bowie). En même temps qu’il subit l’enluminure des filtres argentés, le paysage dreyerien se teinte des couleurs du mélodrame hollywoodien celui de Sirk ou de Minnelli (on songe à Brigadoon, qui se déroule dans une Ecosse de rêve et de studio). Spectatrice passionnée de la série des Lassie, Bess ne va pas se contenter longtemps de la consommation de fictions à l’eau de rose. Comme le Johannes de Dreyer, elle croit aux miracles. Seulement, la puissance de la parole ne suffit plus à réveiller les morts. La foi aussi doit s’incarner et la chair se mortifier, il faut maintenant payer de sa personne. Malgré les mises en garde, les menaces et les trahisons, Bess fonce tête baissée dans le mélodrame religieux, ses joies réelles mais rares et ses pièges innombrables. Et c’est sur ce terrain ô combien ambigu que Lars von Trier suscite l’enthousiasme. S’il ne fait pas mystère de sa récente conversion au catholicisme, le cinéaste n’en est pas dupe pour autant. En montrant le transfert de forces qui s’opère entre Bess qui se prostitue et Jan qui se rétablit, il intègre parfaitement la part de cruauté et de folie contenue dans cet échange amoureux. Votre théologien favori vous le confirmera, la tentation de la sainteté obligatoirement associée à celle du martyre est la plus grande des perversions répertoriées. Et décider d’être une sainte presque sur un coup de tête, de son propre chef, n’est pas très recommandé si on souhaite une canonisation certaine. L’Eglise détecte beaucoup d’orgueil dans cette attitude volontariste. Comme toujours, dans son infinie sagesse, elle a raison. En se roulant dans la fange, jusqu’à finir écorchée vive, Bess jouit de son sacrifice. Pire, elle en redemande. Vomissant le sperme qu’elle n’a pourtant pas ingéré, elle va jusqu’à inventer les stigmates de son supplice. Issue de Dreyer, on la retrouve alors du côté de Buñuel.

Von Trier cultive le terreau dreyerien de la même manière que Buñuel recyclait le mélo mexicain en se servant de ses codes pour le critiquer plus efficacement et l’amener sur un tout autre terrain, celui du doute. Petite cousine nordique de Viridiana, perversement pieuse, à moins que ce ne soit l’inverse, Bess se sert de sa croyance en la force de l’amour comme d’une drogue dure, jusqu’à plus soif, jusqu’à sa perte. Or, sachant combien le miracle est proche du mirage, lucide quant à la minceur de la frontière qui sépare Thérèse d’Avila de la Justine de Sade, von Trier se garde bien de choisir son camp. Le second registre, celui du blasphème, du dynamitage de l’illusion religieuse, est contenu tout entier dans l’enregistrement du miracle. Comme le Fils au Père, il lui est consubstantiel. Bien qu’ému aux larmes par la victoire de l’amour, comme il l’était chez Rossellini ou Rohmer, le spectateur reste suspendu entre Ciel et Enfer. Comme les cloches, il flotte en quête d’un sens qui se dérobe toujours. Grand cinéaste moderne, pour qui le cinéma de la révélation et celui de la cruauté se confondent, Lars von Trier utilise son art afin de nous contaminer à mesure qu’il nous guérit.