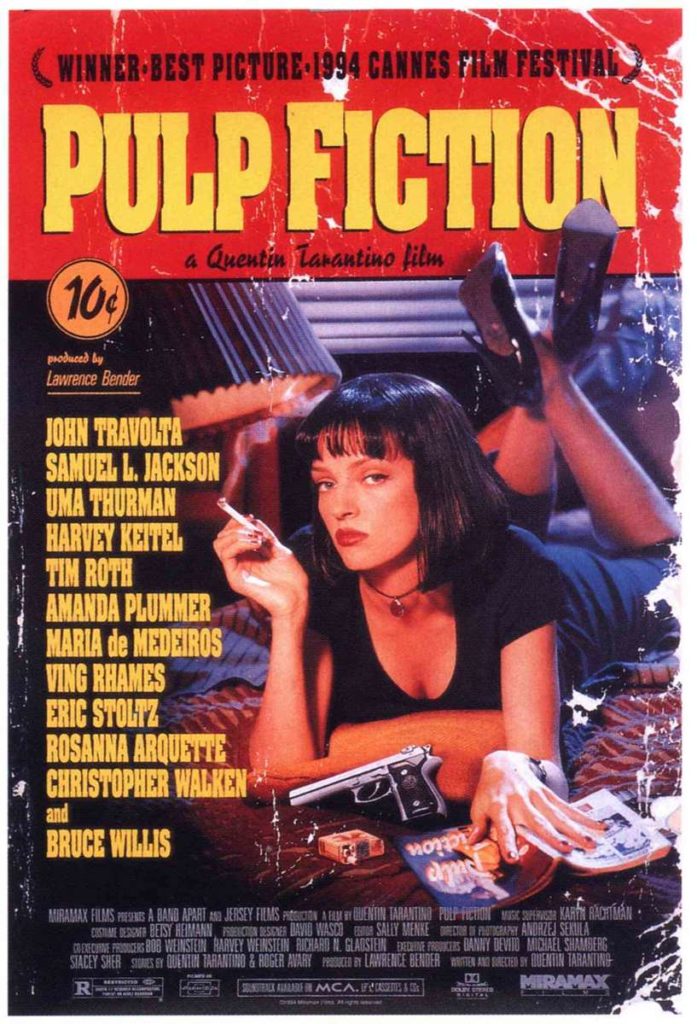

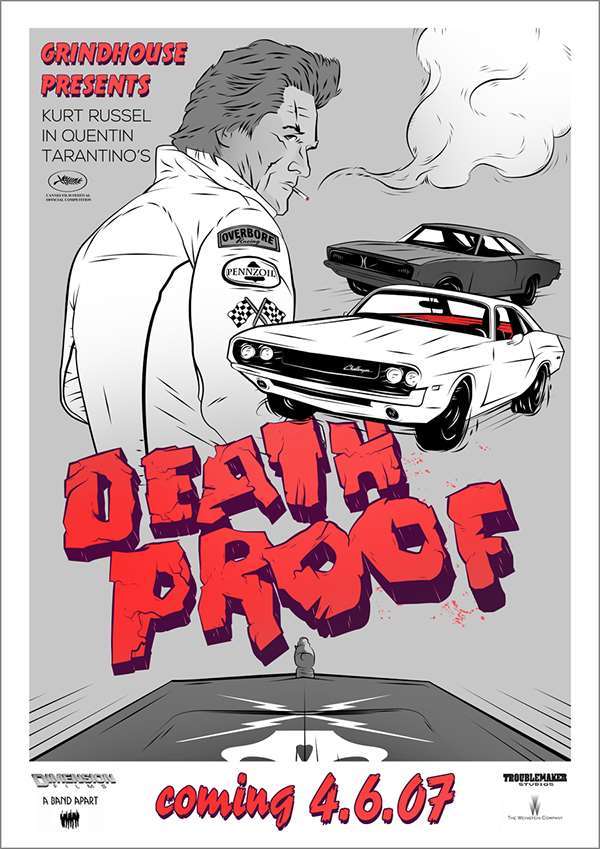

C’est son deuxième film…2021, il en a réalisé dix…1994, à Cannes il va frapper un grand coup en remportant la palme d’or avec PULP FICTION…Retour sur images en reprenant toute sa filmographie par ordre de ma préférence en commençant par le meilleur sa plus forte signature cinématographique et véritable résurrection pour un acteur que personne ne voulait…John Travolta. Mais commençons par le commencement…

Après Reservoir Dogs, le premier film du jeune Quentin Tarantino, diffusé en séance de minuit. Un polar inclassable, hybride, mélange de série B ultra violente et d’humour godardien devient culte en quelques heures. Quatrième Palme d’or pour le cinéma américain en six ans après Sexe, mensonge et vidéo, de Soderbergh en 1989, Sailor et Lula, de Lynch en 1990, et Barton Fink, des frères Coen en 1991, Pulp Fiction fit un tabac au box-office, devenant le premier film indépendant avec 215 millions de dollars de recettes. Pour un film qui a coûté 8,5 millions, on peut parler de l’affaire du siècle.

Comment Quentin Tarantino, a-t-il changé la face du cinéma moderne ?

Avec un film tel un shoot d’adrénaline dans le cœur de Hollywood.

Quentin débarque à Cannes dès le deuxième jour du festival. Il va voir deux à trois films par jour et assure que la Palme sera pour Rouge de Kieslowski. Pourtant, une fois Pulp Fiction projeté, on sent quelque chose dans l’air, symbolisé par l’affluence record lors de la conférence de presse. Après la projection, Quentin avait expliqué que pour ne pas gâcher son festival, il n’assisterait pas à la cérémonie de clôture sans la certitude que Pulp Fiction reçoive un prix. Gilles Jacob le délégué général du festival dit qu’il compte sur la présence de tous les acteurs. On en conclut donc qu’ils ont imaginé un prix d’interprétation global. On en est si convaincus que même voir Frances Fisher, la compagne d’Eastwood [le président du jury] sauter au cou de Quentin et lui dire qu’elle a adoré son film n’alerte personne…La cérémonie commence. Rien pour les comédiens. Rien pour la mise en scène. Pas de Grand Prix. Il ne reste plus que Rouge et Pulp Fiction. Pour Tarantino, c’est plié. Puis, Eastwood se lève pour annoncer la Palme. Il se tourne dans sa direction…qui est aussi celle de Kieslowski, placé derrière et annonce Pulp Fiction, toute l’équipe saute comme des enfants. C’est une surprise absolue ! La soirée fut joyeuse et jusqu’au bout de la nuit. Dans la salle ce soir là…Bronca, applaudissements déchaînés contre vociférations féroces. L’ogre Weinstein, le producteur du film, a bondi de son siège avec la facilité d’un poids plume tandis qu’un Tarantino hilare tape dans les mains de ses acteurs, John Travolta, Uma Thurman, Maria de Medeiros, Samuel L. Jackson, Bruce Willis. Pur produit de la culture yankee, le jeune outsider a vaincu le vieux lion russe. Dans la salle, une fan de Nikita Mikhalkov dont le Soleil trompeur, Grand Prix du jury ex aequo avec Vivre de Zhang Yimou, semblait bien placé pour la récompense suprême ne le supporte pas…Quelle daube ! Non mais quelle daube ! hurle-t-elle tandis que Quentin et sa bande, crâneurs et euphoriques, envahissent la scène. Palme en main, le cinéaste finit par se fendre d’un doigt d’honneur décontracté en direction de la groupie de Mikhalkov. Avant de prendre la parole…Je ne m’attends jamais à recevoir de récompenses dans les festivals car je ne fais pas de cinéma pour rassembler les gens. Mes films à moi divisent…

Entre la Russie impériale aux parfums nostalgiques et l’art du feuilleton populaire à la violence speedée, Clint avait parié sur l’avenir et pesé de tout son poids en faveur du feuilleton, résumera plus tard Gilles Jacob. Présenté l’avant-dernier jour de la compétition, Pulp Fiction, le deuxième film d’un réalisateur tout juste trentenaire, aura donc tout emporté sur son passage… Soleil de Mikhalkov mais aussi Rouge de Krzysztof Kieslowski, Patrice Chéreau et sa Reine Margot ou Nanni Moretti et son Journal intime. Cette année-là, pourtant, une autre reine, la vice-présidente Catherine Deneuve, avait plaidé la cause de Nanni, son favori. En vain. Le président, discret mais intraitable, n’a rien voulu entendre….Catherine Deneuve treize ans plus tard…On ne se voyait pas assez, et nous avons sans doute délibéré trop vite. Que voulez-vous répondre à des Anglo-Saxons que Journal intime ennuie profondément ? Que le palmarès se soit ou non établi dans la douleur, une chose est sûre il a fait polémique. Certains saluent une « palme qui tue » quand Le Monde, déplore que…Ce film à la désinvolture quelque peu arrogante, faite d’une accumulation de bons mots, de vedettes et de scènes chocs passe pour le fin du fin de la mise en scène.

Filmographie par ordre de préférence…

« Pulp Fiction » Number One !

01/ Festival de Cannes…

En 1994, le festival de Cannes offrait sa plus haute distinction à un film devenu instantanément culte qui raconte l’Odyssée sanglante et absurde de deux malfrats dans la cité des anges. Aux manettes, le jeune Quentin Tarantino, un ex-employé de vidéo club propulsé sur le devant de la scène deux ans plus tôt grâce à Reservoir Dogs, une sorte de huis clos narrant l’échec d’un braquage par une bande de gangsters. De manière inespérée, l’incroyable Pulp Fiction rafle la Palme d’or à Cannes. Le cinéaste a écrit les premiers jets de son Pulp Fiction bien avant d’avoir rédigé les scripts de Reservoir Dogs. Le projet s’orientait au départ vers trois courts métrages étroitement liés, sous le nom de The Black Mask. Un hommage à la revue policière du même nom, le magazine de « pulp » le plus connu. C’est après avoir réalisé Reservoir Dogs que Tarantino reprend le projet. Il finit par en faire un long métrage en trois parties. Après cinq mois d’écriture dans la capitale des Pays-Bas, l’histoire est présentée à plusieurs sociétés de production qui le refusent toutes. Finalement, Miramax, co-présidée par un certain Harvey Weinstein et son frère Bob, immédiatement séduit par le script, rachète les droits. Les choses sont prises en main, le film est doté d’un budget de 8 millions de dollars. Huit millions qui seront rentabilisés lors du premier week-end d’exploitation en salles.

Une fois le budget établi, il est temps pour Tarantino de sérieusement se pencher sur le casting. Et les choses se corsent. Car Harvey Weinstein ne voulait pas donner le rôle de Vincent Vega à John Travolta…John Travolta, à l’époque, c’était plus mort que mort. Il était un moins que rien…Si Tarantino n’avait pas eu le dernier mot, on aurait pu passer à côté de l’incroyable performance de l’acteur de Grease. Tarantino refuse également de se plier aux diktats des producteurs concernant l’actrice qui interprétera la sulfureuse Mia Wallace. Si Miramax Films souhaite engager Holly Hunter ou Meg Ryan, le cinéaste insiste pour avoir Uma Thurman. Dans sa tête de réal…Qu’elle porte une perruque brune coupée au carré en hommage à Anna Karina, une des comédiennes fétiches de Jean-Luc Godard. Mais du côté de l’actrice, accepter un tel rôle n’était pas une évidence. Uma Thurman a 23 ans, est originaire d’une petite ville du Massachussets et s’est faite connaître dans Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears. Tarantino doit user de toutes ses armes pour la convaincre, d’après Uma Thurman…Il n’était pas ce demi-Dieu vénéré qu’il est aujourd’hui. Je n’étais pas certaine de vouloir le faire parce que je m’inquiétais à propos de Gimp [le personnage-objet-sexuel habillé de cuir sortant d’une cage, ndlr]. Nous avons eu de longues discussions mémorables où nous avons comparé le viol d’un homme à celui d’une femme. Personne ne croirait que j’ai hésité une seule seconde. Je ne peux même pas le croire moi-même, en fait. Le personnage de Jules Winnfield a quant à lui été écrit par Tarantino spécifiquement pour Samuel L. Jackson. Cependant, l’acteur manque de se faire voler son personnage après une première audition décevante. Mais cette fois, c’est Harvey Weinstein qui y croit et le convoque pour une audition de la dernière chance…Sam est venu avec un hamburger dans une main et une boisson dans l’autre et il puait la junk food. Il est entré en buvant et en mangeant son hamburger tout en nous regardant. J’ai eu peur. J’ai cru qu’il allait nous tirer une balle dans la tête. Ses yeux sortaient de sa tête. Enfin, Bruce Willis, véritable vedette de l’époque, manifeste son intérêt pour Pulp Fiction après avoir été approché par Harvey Keitel. Comme les autres comédiens, il décide de baisser son cachet pour participer au film. Et puisque le rôle de Vincent Vega est déjà attribué, il hérite de celui de Butch, le boxer. Tarantino se remémore…Quand j’ai eu Bruce Willis, Harvey a eu sa vedette et nous étions partis.

Le tournage du film commence en septembre 1993 à Los Angeles. Et Tarantino voit grand. Malgré un budget limité à 8 millions de dollars, il souhaite que son long métrage ait l’air d’une super production…Je voulais qu’il ressemble à une épopée dans tous les domaines avec inventivité, ambition, dans la durée, le cadrage. Tout excepté le coût. Le film est bouclé en dix semaines, sur une pellicule 50 Asa, afin qu’il n’y ait pas de grain, pour une image la plus proche possible du procédé Technicolor des années 50. Et selon l’actrice Maria de Medeiros, qui joue Fabienne, la compagne de Bruce Willis dans le film, sur le tournage règne une ambiance « très décontractée »…Il y avait une ambiance de film d’amis et de film d’auteur. Tous les gens qui étaient là, et qui sont de grandes vedettes, étaient très conscients de faire un film, d’abord avec un budget dérisoire par rapport à ce à quoi ils étaient habitués, et ensuite de faire un film avec un grand artiste. Il y avait cette ambiance-là, de film indépendant. Ça les amusait. Tout le monde était très décontracté.

Pulp Fiction est bourré de références et s’inspire de plusieurs genres cinématographiques. Tarantino arrive à conjuguer comme personne ses influences de série B et celles de la Nouvelle Vague. Hormis la coupe à la Karina de Thurman, la séquence culte de danse s’inspire d’une scène de Bande à Part de Godard, que le réalisateur a montrée aux acteurs pendant le tournage. Uma Thurman raconte que parmi toutes les scènes stressantes du film, c’est pourtant celle où elle twiste avec John Travolta qui l’a le plus intimidée. Elle explique qu’elle se sentait « maladroite, embarrassée et timide ». On retrouve également une autre référence à la Nouvelle Vague dans l’association des prénoms portés par les personnages Jules et Jimmy, en hommage au film Jules et Jim de Truffaut. Tarantino, qui a longtemps rêvé de devenir acteur, décide pendant le tournage de se glisser lui même dans la peau du très nerveux Jimmy. Résultat, une séquence d’anthologie. La scène la plus difficile à tourner selon le réalisateur a été celle de l’injection de l’adrénaline. Elle a nécessité de nombreuses prises et a en réalité été filmée à l’envers, John Travolta retirant la seringue de la poitrine d’Uma Thurman, avant d’être inversée au montage. Comme pour tous ses films, Tarantino a apporté un grand soin à sa bande-originale. un mélange de rock américain, de surf music, de pop et de soul. Outre l’utilisation du titre « You Can Never Tell » de Chuck Berry dans la scène de twist, on retient notamment l’interprétation de « Misirlou » par Dick Dale, que l’on peut entendre lors du générique de début. Pour Tarantino, musique et images ont toujours été liées pendant l’élaboration d’un projet, comme il l’explique dans une interview accordée au New York Times…

J’ai une énorme collection de disques que je range dans une pièce spéciale à côté de ma chambre. Cela ressemble à la boutique d’un disquaire d’occasions, avec des posters et des bacs répartis par genres. Quand je suis prêt à écrire un nouveau film, ou que je pense à une histoire et que je pars de zéro, je vais dans cette pièce et essaye de trouver de la musique pour le film et d’autres BO, des chansons, peu importe. Lorsque je trouve quelques morceaux, je me rapproche un peu plus de la concrétisation du film. Qui sait si ces deux ou trois chansons finiront dans le film? Mais cela me permet d’avancer. Pulp Fiction fait partie des trop rares œuvres qui réconcilient le public et la critique. Cette aventure délirante et grandiose parsemée de répliques inoubliables et de séquences cultes est construite à travers des récits déstructurés. La narration éclatée sous la forme de films à sketchs nous plonge dans un microcosme qui mêle avec brio ultra-violence, humour noir, ironie et situations décalées. L’une des plus grandes forces du film réside dans la galerie de personnages, dans laquelle les gangsters et les truands sont aussi typés que dans les Pulp magazines dont Tarantino s’est directement inspiré pour l’affiche et le titre de son chef-d’œuvre. En mettant en scène ses chers « bad boys » au cœur de situations du quotidien, le cinéaste les humanise…Quoi de plus jouissif que d’entendre des malfrats sanguinaires discuter passionnément de…Big Mac ? Dans Pulp Fiction, il parvient à nous faire rire avec des sujets noirs et glauques comme des meurtres, overdose, viols…Et montre l’étendu de sa virtuosité artistique. L’apanage d’un grand réalisateur.

Il aime le cinéma, passionnément.

Pulp Fiction a, avec le temps, rejoint le rang des films « cultes ». Sa musique, son affiche, ses répliques et ses personnages sont devenus des éléments à part entière de la culture « pop » cinéma, ce qui fait de toute éventuelle découverte tardive du second long-métrage de Tarantino la confrontation avec ce que l’on qualifierait comme un étant un immanquable, une étape obligatoire dans la vie de tout amateur de cinéma comme il se doit. Presque comme le véritable point de départ de la carrière de Tarantino, après un Reservoir Dogs déjà convaincant mais souvent dans l’ombre de son successeur, c’est aussi l’un des éléments les plus difficiles à appréhender et à cerner dans la filmographie du cinéaste. Car c’est, ici, toute l’essence de son cinéma qui s’exprime, de la manière la plus brute et la plus étonnante qui soit. Depuis bien longtemps déjà, il regarde de nombreux films et s’en imprègne pour, à son tour, parvenir à en réaliser. Les hommages ont toujours fait partie de ses films, à différentes échelles, et de différentes manières. Ceux-ci ne manqueront pas dans Pulp Fiction, qui offre une version très originale du film de gangsters, complètement revisité par le cinéaste. Dans Reservoir Dogs, nous évoluions dans un espace clos, qui permettait la mise en place d’un vrai exercice de style, mais, ici, il n’y a plus aucune limite. Quentin Tarantino utilise tout un arsenal cinématographique varié et affûté pour proposer ce qui constitue la véritable base de son cinéma. Dialogues, musiques, maîtrise du temps, tout est bon pour construire un objet cinématographique singulier où Tarantino fait ce qu’il fait le mieux…

S’amuser !

Le cinéma, ce n’est pas juste filmer des plans et les faire s’enchaîner grâce au montage, pour raconter une histoire allant d’un point A vers un point B. Le cinéma permet de faire ce que l’on veut avec les images, les mots et, surtout, le temps, cette chose si impalpable, inflexible et incontrôlable. Ici, le temps est complètement distordu, les scènes s’enchaînent, mais jamais dans l’ordre dans lequel elles devraient s’enchaîner, selon toute logique. Cela n’empêche pourtant pas une lecture assez limpide du film, qui se lit comme un ensemble qui, malgré son côté désordonné en apparence, est tout à fait cohérent et lisible. Bien sûr, à cela, Tarantino ajoute d’autres éléments essentiels à son cinéma, les dialogues en premier. Si les films de Tarantino sont si bavards, ce n’est pas juste pour le plaisir de la réplique qui fait mouche, et on sait très bien que Pulp Fiction en est rempli, entre la discussion sur le « Royal Cheese », les citations de la Bible par Ezekiel, ou encore la fameuse histoire de la montre qui traverse les générations, et pas que. C’est surtout le moyen privilégié par Tarantino pour caractériser ses personnages et les faire vivre à l’écran. Pulp Fiction est un film qui s’apprécie autant comme un divertissement amusant et baroque, que comme une œuvre cinématographique dense et propice à de longues heures de dissertation et d’analyse. C’est, peut-être, ce qui fait aujourd’hui son universalité, et qu’il est si unanimement reconnu comme étant un grand film. Il faut, parfois, laisser le temps faire son œuvre pour l’apprécier dignement, ou se réconcilier avec, si la première rencontre n’a pas été aussi concluante qu’espérée. Toujours est-il que Pulp Fiction se présente comme étant le film matriciel de l’œuvre de Quentin Tarantino, celui qui offre une première apothéose tout en étant une base pour la suite, une œuvre de cinéphile pour encore plus apprécier la magie du cinéma.

02/ Un film indépendant américain…vole presque la vedette à la Palme d’or Les meilleures intentions de Bille August. Durant cette quinzaine, les critiques ne jurent en effet que par un polar au titre incompréhensible, présenté en séance spéciale. La rumeur fait le tour des festivaliers…Le film est violent, original dans sa structure narrative, parfaitement maîtrisé, et superbement servi par une brochette de gueules de cinéma. Reservoir Dogs conquiert ses premiers spectateurs français. Tarantino n’est plus un illustre inconnu se baladant de festival en festival avec ses bobines sous le bras…Le chemin fut long avant de parvenir à cette reconnaissance. Gérant d’un vidéoclub à Los Angeles, Tarantino visionne tout ce qui lui tombe sous les yeux. Sa grande cinéphilie lui permet d’imaginer un cinéma truffé de références…Dans Reservoir Dogs, le système d’appellation des truands par des couleurs est emprunté au Pirates du métro (1974) de Joseph Sargent. Toujours est-il que Tarantino se lance à cette époque dans l’écriture de scénario. Il en sortira de sa plume True Romance, Reservoir Dogs et Tueurs nés. Harvey Keitel, impressionné par la qualité du script, acceptera de miser sur lui et de produire son premier film. Six gangsters sont réunis par un commanditaire pour braquer une bijouterie. Ils ne se connaissent pas et portent des pseudonymes pour préserver leur anonymat. Mais le casse, transformé en guet-apens par la police, tourne au carnage. Les survivants, regroupés dans un hangar, tentent d’identifier parmi eux le flic infiltré… Quentin Tarantino avait déclaré vouloir uniquement faire des films qui résisteraient à l’épreuve du temps et c’est à ce critère que l’on reconnaît un chef-d’œuvre. Reservoir Dogs entre dans cette catégorie. Véritable coup de poing cinématographique, ce polar a conservé tout son impact. La recette semble simple…Musique inédite mais accrocheuse dès la première écoute, dialogues percutants…Tu as tué des gens ? Non que des flics ! et narration innovante.

Tarantino ne se soucie pas de renouveler son sujet, il préfère en révolutionner le traitement grâce à un scénario complètement déstructuré. Ce faux huis clos truffé de flash-back prend ainsi constamment le spectateur par surprise. En fonction de l’action, le spectateur est soit en avance par rapport aux personnages…Il connaît l’identité de la taupe, soit en retard donc pris à contre-pied. Tarantino livre un cinéma viscéral dans lequel il tranche à vif. Malin, il préfère filmer la violence à grand renfort de pointes d’humour afin de désamorcer une tension trop éprouvante. On peut d’ailleurs lui reprocher cet amalgame pervers qui ne tend qu’à banaliser cette violence graphique. Il aime leurs personnages et les acteurs qui les incarnent. Il les choie dans un cinémascope qui leur rend toute leur noblesse de salopards. Ici, presque tous ont un rôle à défendre, tous ont une scène et des dialogues ciselés qui leur permettent d’exprimer leur talent. Dès lors, en dépit de leurs actes répréhensibles, on en vient à apprécier ces truands, ces « tough guys » comme les qualifierait Norman Mailer. Concernant justement la distribution, la palme revient à la prestation de Tim Roth, hallucinant de souffrance dans sa lente agonie. Reservoir Dogs est la parfaite illustration du film culte. Voilà un film qui peut être visionné avec le même plaisir un nombre incalculable de fois. Brillant, prenant, hilarant par moments, il est un miraculeux condensé d’énergie issue du cinéma indépendant américain et de la maîtrise de fabrication du système hollywoodien.

La première séquence d’un film est la plus importante, parce qu’elle donne les intentions du réalisateur, le ton de l’œuvre et pose les bases de l’intrigue. Celle de Reservoir dogs égrène bien ces informations, mais subtilement et au compte-goutte. On apprend que les personnages ont un emploi commun, répondent à des pseudonymes et que l’un d’entre eux est leur chef. C’est un film de gangsters s’écrivant au masculin pluriel, le film débute dans un café, avec des sujets de conversation ordinaires mais inattendus, tels que la réelle signification de Like a Virgin de Madonna. La discussion et les plans s’étirent dans le temps, anormalement pour un film de braquage. En faisant disserter ses personnages sur la culture de masse, Quentin Tarantino casse l’image du gangster sombre et imposant pour le définir comme un être ordinaire, semblable au spectateur, avec lequel il partage forcément certaines connaissances musicales et/ou cinématographiques. Deuxième audace consécutive du film, le casse n’est pas montré, mais on sait qu’il a mal tourné et on retrouve les gangsters se rendant un par un au point de rendez-vous, un entrepôt désert. C’est à huis clos que va donc se jouer l’histoire, débutant là où un film fidèle au genre se terminerait. L’unité de lieu, le nombre réduit de personnages et l’impression de temps réel produite par la captation de l’action selon des plans séquences et/ou des plans d’ensemble renvoient au théâtre. Le changement de scène va jusqu’à se déterminer par l’irruption dans le champ/sur scène d’un nouveau personnage, mais Tarantino n’oublie jamais d’intégrer les particularités du cinéma…Variations de l’échelle des plans, changement d’axe ou flash-backs rappelant que le cinéma est un art du temps…Dès son premier film, sa mise en scène est d’une grande rigueur avec plongées et contre-plongées en champ contre-champ qui déterminent les rapports de force.

Tarantino conserve du théâtre essentiellement la place prépondérante accordée à l’acteur, dont le travail est continuellement mis en abyme dans le film, la question de l’identité étant au cœur de la relation entre ces gangsters ne connaissant chacun l’un de l’autre que le personnage qu’il incarne, identifié par une couleur. Le paradoxe du comédien devient la principale réflexion de Reservoir dogs lors du chapitre consacré à l’infiltré Mr. Orange, qui décrit la préparation de son rôle de taupe. Lors de ces répétitions, c’est le détail qui importe pour être convaincant et que l’illusion soit crédible. Dans le cinéma de Quentin Tarantino, la fausse note ou même l’approximation est fatale…Ce qui est vrai aujourd’hui dans Inglourious Basterds, où, dans une taverne, un Anglais se faisant passer pour un Allemand est démasqué suite à une erreur de geste, l’était déjà en 1991 avec Reservoir Dogs. C’est un détail qui perdra Mr. Orange, illusionné par l’interprétation de son collègue Mr. Blonde. Car si Blonde, avant son entrée en scène, est présenté comme un fou furieux et un psychopathe, et qu’il n’hésite pas à torturer un otage dans une célèbre scène de violence ironique, le second chapitre s’est focalisé sur son caractère incontrôlable mais fidèle et donne seulement au spectateur une information qui perdra Mr. Orange lors de son mensonge avant le règlement de compte final. Reservoir Dogs apporte ainsi la justification de sa structure, et pose les bases du cinéma de Quentin Tarantino, en affirmant son admiration pour la culture populaire, les personnages barrés et surtout l’importance qu’il accorde à la maîtrise de son œuvre dans les moindres détails.

Dans la première scène culte de la filmographie de Quentin Tarantino. Celle qui, à défaut de faire fuir une flopée de spectateurs lors de sa projection à Cannes et à Sundance en 1992, a installé le style si emblématique du réalisateur. Une scène empreinte de sadisme, totalement gratuite et pourtant si jubilatoire. On y retrouve l’iconique Mr. Blonde interprété par Michael Madsen. Pendant que Mr. Orange se vide de son sang, hors champ, Mr. Blonde s’amuse à torturer le pauvre Marvin Nash, un flic qu’il a embarqué dans le coffre de sa Cadillac après un holdup qui a mal tourné. Juste avant de lui trancher l’oreille à l’aide d’une lame de rasoir, l’acteur se déhanche, plus décontracté que jamais, sur « Stuck in the middle with you » des Stealers Wheel. Une chorégraphie depuis devenue culte. Si l’acteur semble tout à fait l’aise devant la caméra, il n’en était rien. Michael Madsen a révélé qu’il n’avait aucune idée de comment danser la scène avant que Tarantino ne dise « action »….Dans le scénario, on pouvait lire ‘Mr. Blonde danse frénétiquement’ . Et je me disais ‘Putain, mais qu’est ce que ça veut dire, ça ? Quentin a mis la chanson sur le plateau pour la première fois et je ne savais pas du tout quoi faire. Alors j’ai pensé ‘Et puis merde, il faut bien que je fasse quelque chose !’ Je me suis alors rappelé de ce truc que faisait Jimmy Cagney dans un film. Il faisait une petite danse folle qui a surgit dans ma tête au dernier moment, et c’est de là que vient ma danse dans le film. »

03/ HISTOIRE(S) DU CINÉMA par Josué Morel

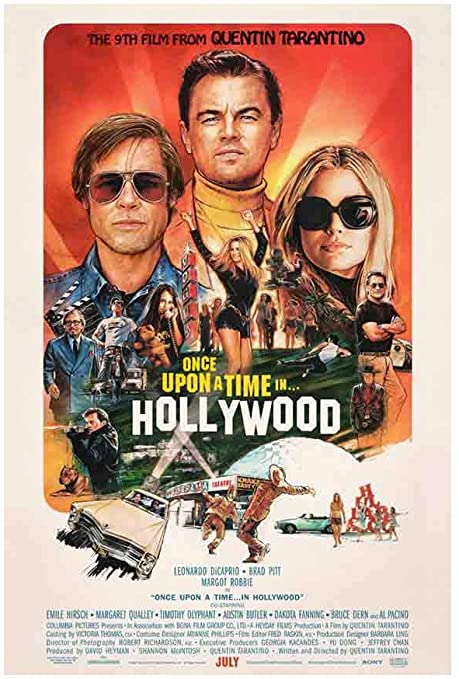

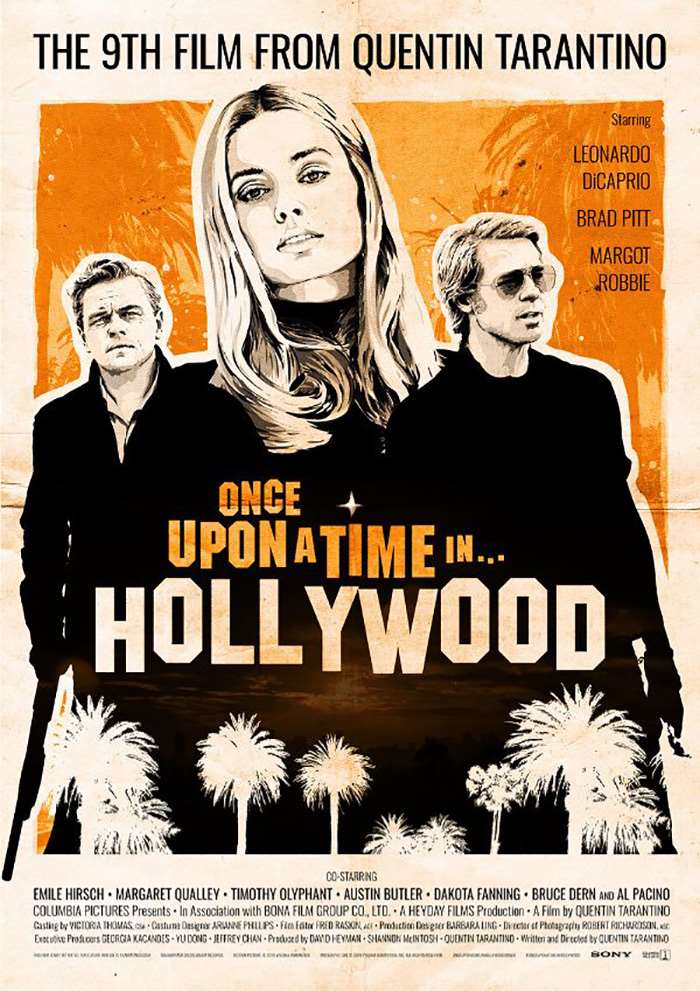

Depuis Les Huit Salopards, quelque chose de nouveau semble à l’œuvre dans le style de Tarantino, qui gagne en profondeur et en complexité à mesure qu’il délaisse la part que l’on pouvait considérer encore comme un brin superficielle. Appelons ça, faute de mieux, une forme de maturité, qui passe par un dérèglement du système du cinéaste. Dans le cas de Once Upon a Time…in Hollywood, il faut probablement commencer par le plus évident avec les très nombreux pas de côté du montage ne sont plus véritablement gouvernés par un principe d’efficacité et détonnent par les ruptures rythmiques et la mélancolie qu’ils installent. À rebours par exemple de l’harmonie et de la fluidité que visait Kill Bill : Volume 1, l’irruption des pastiches se couple à un travail de sape sur les différentes figures qui peuplent le film.

La mise en scène déploie ici son goût habituel pour l’entrelacement de bouts de fictions hétérogènes tout en s’affranchissant de ce qui a parfois constitué la limite de ce syncrétisme, à savoir un penchant pour l’iconisation comme revers du regard amoureux posé sur les personnages. Elle paraît désormais au contraire embrasser une forme moins immédiatement séduisante car de fait le cinéma de Tarantino a longtemps cherché à séduire, mais autrement plus cohérente et précise dans ce qu’elle raconte. Depuis Les Huit Salopards, quelque chose de nouveau semble à l’œuvre dans le style de Tarantino, qui gagne en profondeur et en complexité à mesure qu’il délaisse la part que l’on pouvait considérer encore comme un brin superficielle. Appelons ça, faute de mieux, une forme de maturité, qui passe par un dérèglement du système du cinéaste. Dans le cas de Once Upon a Time…in Hollywood, il faut probablement commencer par le plus évident avec les très nombreux pas de côté du montage ne sont plus véritablement gouvernés par un principe d’efficacité et détonnent par les ruptures rythmiques et la mélancolie qu’ils installent. À rebours par exemple de l’harmonie et de la fluidité que visait Kill Bill : Volume 1, l’irruption des pastiches se couple à un travail de sape sur les différentes figures qui peuplent le film. La mise en scène de Tarantino déploie ici son goût habituel pour l’entrelacement de bouts de fictions hétérogènes tout en s’affranchissant de ce qui a parfois constitué la limite de ce syncrétisme, à savoir un penchant pour l’iconisation comme revers du regard amoureux posé sur les personnages. Elle paraît désormais au contraire embrasser une forme moins immédiatement séduisante car de fait le cinéma de Tarantino a longtemps cherché à séduire, mais autrement plus cohérente et précise dans ce qu’elle raconte.

L’auréole…Evoquons une épiphanie discrète qui vient ponctuer une scène magnifique. Sharon Tate s’est glissée dans un cinéma pour assister à la projection de The Wrecking Crew où elle tient l’un des rôles principaux. Au milieu d’un public qui ignore sa présence, l’actrice s’émerveille à la fois de se voir et d’être vue, savoure les répliques qui font mouche, les rires des spectateurs et la victoire de son personnage au cours d’un combat. Son visage ravi se voit alors littéralement auréolé par la lumière du projecteur qui, par un effet de flare, dessine un halo autour d’elle. Ce miracle lumineux constitue un bon moyen d’approcher et de saisir la richesse du film, qui organise à plusieurs échelles par ses plans, ses séquences, puis le film compris comme un tout organique, un dialogue entre des pôles a priori opposés, mais qui se révèlent en fin de compte interdépendants. Plus qu’un détail gracieux, il vient parachever une rencontre, comme en témoigne la progression, assez retorse, de la séquence. Tate se contemple en train de jouer un personnage, de sorte que fiction et réel apparaissent d’emblée entrelacés et ne peuvent être retranchés l’un de l’autre. Ensuite, l’actrice occupe au sein de l’espace une fonction cristalline, tout en étant le réceptacle des réactions autour d’elle, elle se trouve au point de convergence des deux pôles lumineux de la salle, à savoir le projecteur et l’écran. Son rapport au film équivaut moins à accueillir passivement la lumière qu’à initier un dialogue avec elle, en répondant aux images qui lui sont montrées.

Lors de la scène de l’affrontement, elle mime ainsi les gestes de son personnage, tandis que s’intègre dans le montage une troisième temporalité, intermédiaire entre le réel et la fiction, celle de la répétition du combat chorégraphié en compagnie de Bruce Lee. Ces quelques plans font surgir des images autant manquantes que fantômes, celles de la fabrication du film, au fondement d’une conception du cinéma mettant au même niveau la fonction archivistique de l’image et le désir qu’elle produit. Surgit alors le petit éclat comme émanation du film contemplé, irradiant le visage de la spectatrice. C’est dès lors un véritable circuit de la propagation de la lumière que donne à voir la scène, du projecteur à l’écran, de l’écran au visage, du visage à l’écran, et, enfin, du projecteur au visage. La salle de cinéma, à l’instar du territoire plus ample qu’élit le film, Los Angeles, apparaît comme un décor où se télescopent des éléments exogènes pour former un ensemble régi par une même logique.

Body double…Au-delà de la dynamique de cette scène-ci, le film noue en effet un dialogue à trois voix entre les images sous plusieurs formes…Cinéma, télévision, publicité, affiches, le réel et l’agent intermédiaire qui permet à la vie d’habiter les images et aux images d’habiter la vie de l’acteur. Cette logique tripartite est au centre du feuilletage narratif articulé autour de trois personnages, un acteur de télévision, une actrice de cinéma et un cascadeur. Il n’est pas interdit de considérer ce dernier comme le cœur secret du film, et ce pour deux raisons. La première tient à ce que la figure du cascadeur se révèle au plus proche de la vision du cinéma de Tarantino, qui fait des images manquantes et fantômes évoquées précédemment le terreau d’une hybridation qui se nourrit du réel pour le sublimer. Dans une cascade tirée d’un ersatz italien de James Bond, Cliff n’est figuré que par une flèche pointant une voiture suspendue au-dessus du vide. Son corps occupe en somme les plis de l’image comme le réel peuple, sans toutefois que l’on puisse nécessairement le voir, l’envers de la fiction. La seconde raison tient à ce que, dans cette logique, le personnage se trouve à la fois à la marge et au centre des grandes étapes qui jalonnent le récit. Dans la première et la dernière séquence, qui se répondent, Cliff joue le rôle intermédiaire entre cinéma et télévision, les deux autres grands pôles de l’intrigue.

C’est ainsi qu’il faut comprendre le très beau mouvement à la toute fin, où le cascadeur s’éloigne de Rick dans une ambulance en même temps que, par un effet de balancier, Jay Sebring descend l’allée du 10050 Cielo Drive pour aller à la rencontre de Dalton. Si Cliff ne sera pas de l’embrassade finale, qui scelle les noces du grand et du petit écran, il n’en reste pas moins celui qui, tout en restant hors-champ, aura permis son accomplissement, il lui aura fallu quitter le film pour que symboliquement son ami puisse entrer dans le cinéma. Cliff s’affirme de surcroît comme le seul personnage qui travaille de ses mains et permet par son labeur à Los Angeles, ville où cohabitent pleinement le réel et ses images doublées voir l’affiche du visage de Dalton qui ouvre le film, de former un microcosme où chaque élément occupe sa place dans une perspective plus large. A la demande de Rick, Cliff se hisse sur le toit de sa demeure pour réparer l’antenne de sa télévision, en démontrant au passage sa dextérité de cascadeur. Tandis qu’il s’attèle à sa tâche, il entend la musique qui émerge de la villa de Polanski et de Tate, puis aperçoit plus loin Charles Manson, venu rendre visite à Dennis Wilson, membre des Beach Boys et ex-locataire des lieux. Ce faisant, il apparaît comme l’observateur de l’Histoire en train de s’écrire et il n’est bien sûr pas anodin qu’il soit amené à jouer plus tard un rôle prépondérant dans la réécriture de cette histoire. Reste que le plus frappant dans la séquence tient dans ses articulations, tout en cherchant à rétablir le flux des images télévisuelles, Cliff semble non seulement guider la progression de la découpe, en étant à l’origine de l’alternance des points de vue, ceux de Tate et de Manson, mais aussi réorganiser la logique interne du montage par la convocation d’un souvenir qui vient éclairer un fragment de son passé.

California Dreamin…À nouveau, la logique interne de la séquence éclaire l’ensemble de l’édifice, dont les bouts en apparence distincts reposent en vérité sur un impressionnant montage gigogne regroupant diverses strates temporelles, vrais et faux films, publicités ou encore spots télévisés. Si la chose n’est pas nouvelle chez Tarantino, c’est probablement la première fois que la part postmoderne de son cinéma ne se contente pas uniquement d’irriguer l’écriture, mais devient son pivot. Il faut envisager sous cet angle le choix de Los Angeles, qui d’une part offre un cadre mythologique au récit et de l’autre permet le déploiement d’un monde qui génère des images pour mieux les accueillir en son sein un monde où chacun se voit en mesure d’initier un dialogue avec elles, notamment par l’entremise de la télévision, principal vecteur de leur circulation, jusque dans la longue séquence de western au Spahn Ranch, où un poste cathodique se trouve au centre des enjeux. Outre qu’elles peuplent l’arrière-plan des décors et des situations, les images entretiennent une sorte de compagnonnage avec les personnages, ouvrant sur des scènes moins spectaculaires que triviales, dans un registre au fond proche de la chronique. Dans une scène qui suit Cliff jusqu’à sa demeure, un ample travelling révèle un drive-in à l’ombre duquel se trouve la caravane du cascadeur, où il vit avec sa chienne et regarde de mauvais soaps.

Cliff répond à sa télévision comme Rick répète à voix haute un script dans sa piscine, et c’est dans cette adresse que se résume la démarche de Tarantino, qui substitue à la grande histoire attendue d’un Hollywood flamboyant, en crise mais qui connaît déjà les premiers éclats du Nouvel Hollywood, une contre-histoire résolument plus modeste, voire ingrate, celle d’une poignée de spectateurs dont l’existence est indissociable des images qui gravitent autour d’eux.

La nuit du 8 août…La présence de la Manson Family relève dans cette perspective du coup de génie. Tarantino réinvente leur destin non pour maintenir intact un supposé âge d’or rêvé, mais bien plutôt pour mettre en exergue et contourner la logique au cœur de la tuerie de Cielo Drive. Historiquement, la nuit du 8 août 1969 est celle d’une attaque contre le cinéma, sur un plan physique et symbolique, tant l’assassinat matérialise dans un sens les images de Rosemary’s Baby, tourné un an auparavant par Polanski. Ici, la Manson Family conscientise cet horizon et le radicalise, dans une logique qui accroît sa portée tout en rabattant les cartes de son issue, puisque le but de cette nuit est de rendre aux images la violence qu’elles ont transmise, autant s’attaquer à leur source la plus prolixe et populaire, c’est-à-dire la télévision. Sauf que, dans le monde de Once Upon a Time…à ce stade, le film l’a démontré pendant plus de deux heures , les images sont vivantes et interagissent avec le réel. Elles vont donc pouvoir répliquer à l’attaque qui leur est faite. Ce dernier segment est l’occasion pour Tarantino de rejouer des scènes entières de son cinéma avec une hauteur de vue qui manquait parfois à ses précédents films.

Si le dénouement, éblouissant, n’a pas théoriquement la même ampleur que ceux d’Inglourious Basterds ou de Django Unchained, il les dépasse pourtant par sa précision méticuleuse, qui fait moins de la scène une célébration naïve et sommaire des « puissances du cinéma » qu’une vaste opération de synthèse de ce qui précède. Tandis que Cliff reconnaît les membres de la « Famille », qu’il a croisés quelques mois avant au Spahn Ranch, l’ensemble de la scène s’apparente à une reprise de différentes actions opérées le long du récit, jusque dans la manière dont Dalton s’inspire d’un de ses films pour faire face aux agresseurs. De fait, les différentes séquences fonctionnent autant indépendamment qu’en symbiose les unes avec les autres, au point que l’ensemble finit par lier trois trajectoires à l’origine parallèles en une seule…1) un cheminement de la télévision au cinéma 2) un déplacement d’Hollywood à Rome, à l’heure de gloire du western spaghetti 3) quelques pas qui séparent la demeure de Dalton de celle de Tate avec, en guise de frontière entre le Hollywood noble et le Hollywood ingrat, un muret et une grille que dépassera ultimement la caméra.

Du pied aux néons…Car le syncrétisme tarantinien implique d’envisager le noble et l’impur sur un même pied d’égalité. C’est le cas, par exemple, de la scène du halo de Sharon Tate évoquée plus haut. La lumière qui cerne pendant quelques secondes le visage de l’actrice s’affirme également comme le contrepoint de l’autre extrémité de son corps, à savoir ses pieds nus, posés sur le fauteuil devant elle. Ces pieds sont, détail important, sales, à l‘instar de tous ceux que Tarantino filme ici avec attention. On le sait, le pied chez Tarantino est une source de désir, or le désir dans Once Upon a Time…va de pair avec une saleté que le cinéaste affectionne, notamment celle du cinéma bis et de la télévision. Il ne fétichise d’ailleurs plus le pied comme dans Boulevard de la mort, en s’attardant sur sa surface et les ongles vernis, mais observe désormais la plante jaunie de Tate ou le talon durci d’une jeune hippie. D’une part le pied semble désirable précisément parce qu’il est sale, de l’autre c’est son envers qui intéresse Tarantino, envers qui occupe paradoxalement le premier plan, que le pied pointe vers un écran de cinéma ou qu’il se colle à la surface d’un pare-brise. Une autre scène clef repose sur une logique analogue, celle du retour à Hollywood, la fameuse nuit de l’attaque de Cielo Drive, qui marque aussi la fin de la parenthèse italienne de Rick et de Cliff. Los Angeles s’éveille à nouveau, ce qui pour Tarantino n’induit pas de filmer les studios ou les lieux les plus connus de la ville, mais plutôt de montrer les enseignes qui s’allument une à une.

Ces néons de bars et de cinémas, ces images scintillantes d’un autre temps, apparaissent comme le véritable poumon de la ville, dans toute leur beauté impure. Au cours de cette nuit chaude, Sharon Tate contemple au loin, avant d’entrer dans un restaurant, les lumières d’une avant-première. L’actrice s’étonne alors que les longs faisceaux blancs semblent provenir d’un cinéma porno. « Dirty movies have premieres too », lui réplique Jay Sebring avec un sourire. Il n’est pas insultant d’envisager ainsi Once Upon a Time…comme un dirty movie, soit un film qui se met en marge des lumières pour mieux s’ouvrir à elles. Ce sont, pour Tarantino, justement les plus beaux.

TARANTINO VIRTUOSE ET TORDU…

« Les vrais paradis sont les paradis qu’on a perdus ». Cette phrase de Proust, dans Le temps retrouvé, Quentin Tarantino la fait plus que jamais sienne dans Once Upon A Time in Hollywood. Conçu d’abord comme une lettre d’amour, son film déploie, durant 2h40, une fresque à la fois ultra-ambitieuse dans ses moyens et néanmoins très simple dans son cheminement. On pouvait s’attendre, de la part du réalisateur de Pulp Fiction et Kill Bill, à une nouvelle fiction déconstruite, aux multiples ramifications spatio-temporelles. C’est au contraire son film le plus linéaire et flegmatique, en dépit de quelques digressions et flash-backs opportuns, ainsi que d’une voix off qui, comme un chœur de tragédie, se charge d’annoncer le fatum. Si Once Upon A Time in America, le grand récit proustien du maître de QT, Sergio Leone, carburait à l’opium et au ressouvenir, cet Il était une fois se shoote plutôt au cannabis la drogue de LA, avec une pointe de LSD…C’est en effet dans un pur présent qu’il se déploie ou plutôt un passé ramené au présent, avec un compteur précis de jours, et même d’heures, mais en l’étirant comme du chewing-gum. Pour faire durer le plaisir avant la fin inéluctable, pour profiter des derniers jours comme s’ils allaient durer toute la vie, pour retarder au maximum la chute du paradis. Tarantino, qui a toujours fonctionné selon ce principe d’écriture, le pousse ici à son paroxysme, non plus à l’échelle d’une scène mais de tout un film rejoignant ainsi Inherent Vice de Paul Thomas Anderson, Mektoub My Love d’Abdelatif Kechiche ou Everybody Wants Some ! de Richard Linklater, dans leur tentative de capter une pointe temporelle dans son infinie brièveté.

Jouir avant sa perte…Los Angeles, et un certain rapport au monde. 69, QT a six ans, année du déclin du vieil Hollywood au profit de la télévision et bientôt du nouvel Hollywood, l’année, enfin, où Sharon Tate fut massacrée, avec un fœtus de 8 mois dans le ventre et quatre de ses amis, par trois membres de la « famille » de Charles Manson. Cet évènement, qui plane tel un spectre sur tout le film, bien que son « exécution » n’en prendra qu’une petite partie, signe historiquement, aux Etats-Unis, la fin de l’innocence, du flower power et de l’utopie hippie, noyée dans un bain de sang. Mais, en attendant, semble indiquer Tarantino, il faut jouir. Le maestro se plaît ainsi à ne filmer là, que ce qui se trouve au cœur de son désir.

Pornographie de la reconstitution…

Brad Pitt en cascadeur castagneur, mélancolique et nonchalant prenant l’avantage sur Leonardo Di Caprio, excellant en acteur ringard de série B. La reconstitution d’un western kitsch dans lequel il joue, si elle impressionne par sa virtuosité, manque d’enjeu. Là où Tarantino, en revanche, excelle, c’est dans l’accumulation gratuite et boulimique de détails. Il n’a au fond plus besoin d’une intrigue, la déambulation urbaine de deux sublimes losers, en train de tomber de leur piédestal, lui suffit. Costumes et accessoires vintage, voitures d’époque, vieux posters, musique soul et rock, enseignes disparues, la plus belle scène n’étant composée que de néons clignotants, boites de pâté pour chien presque érotique…Il y a presque ici une pornographie de la reconstitution accompagnée d’une grande précision historique, qui pourrait virer à l’académisme si Tarantino ne regardait pas le monde, son monde, avec une intensité folle. Voir par exemple comme il filme Margot Robbie et ses pieds, absolument solaire et extatique, lorsqu’elle va au cinéma se mirer.

Versatile dans son propos…Reste la question politique, follement perverse. Par une foule de détails, parfois à la limite de la private joke par exemple quand il fait dire à une hippie psychopathe que sa violence n’est qu’une saine réaction face à celle des écrans hollywoodiens, Tarantino semble adresser un doigt d’honneur, accompagné d’un rire sardonique, à ses détracteurs. Plutôt que de s’excuser, il creuse ainsi son sillon, un peu à la manière de Lars Von Trier dans The House That Jack Built. Il joue carrément avec le feu lorsqu’il laisse entendre, sans le confirmer, que le personnage de Brad Pitt aurait pu se tirer d’un féminicide, sans autre conséquence pour lui qu’une mauvaise réputation sur les plateaux de tournage. Lui-même accusé, peu de temps après Metoo de maltraitances vis-à-vis de son égérie Uma Thurman sur le tournage de Kill Bill, il fait peut-être là une projection tordue. Et toute l’ambiguïté de ce soi-disant âge de l’innocence qu’il entend restaurer, de ce cristal de temps qu’il fait scintiller allègrement, finit par exploser dans le dernier acte, sauvage et sadique. Le film laisse un drôle de goût en bouche, tandis que demeure indécidable le degré d’ironie que porte le cinéaste sur la restauration des valeurs archaïques qu’il met en œuvre.

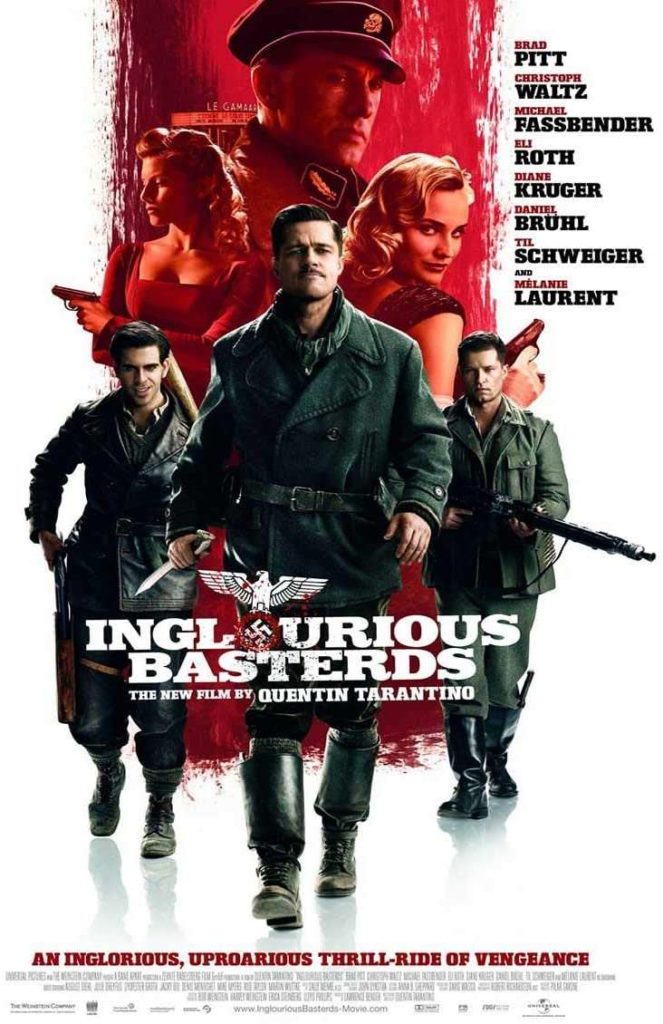

04/ A-t-on le droit de jouer avec Adolf ? par Jean-Luc Douin

Au surnom de « chasseur de juifs », qu’il renie avec effroi « Je ne suis qu’un détective ! », image du faux derche sardonique maîtrisant sa mission infâme avec un aplomb pervers. Christoph Waltz prix d’interprétation à Cannes. Un colonel nazi traque la famille Dreyfus dans la France occupée. L’une de ses proies lui échappe, la jeune Shosanna, que l’on va retrouver plus tard à Paris, propriétaire d’une salle de cinéma réquisitionnée par Goebbels. Comme Kill Bill, où Uma Thurman exterminait tous les individus ayant gâché ses noces par un massacre, Inglourious Basterds est une histoire de vengeance. Celle-ci prend deux visages. Celle qui prévoit de transformer la salle en brasier le jour où Hitler viendray honorer l’avant-première d’un film à la gloire d’un sniper allemand. Celui du lieutenant Aldo Raine, péquenot sudiste qui s’est juré de semer la terreur dans les lignes hitlériennes avec son commando de juifs, les « Inglourious Basterds », sombres salauds, pour reprendre le titre du film, lui-même décalqué de celui d’une série B d’Enzo Castellari en 1978, qui piétinent les règles de la guerre en scalpant leurs prisonniers. Ces derniers s’immiscent dans le plan d’une actrice allemande travaillant avec les ennemis du IIIe Reich. La vengeance n’est pas seulement celle de ces personnages. Elle symbolise la démarche de Quentin Tarantino qui, transgressant les règles de l’Histoire, imagine une issue chronique dans son film, les choses ne se déroulent pas comme dans la réalité. Le complot contre Hitler ne va pas avoir les mêmes conséquences que celui qui conduisit le colonel Stauffenberg à l’opération Walkyrie en 1944. Les juifs peuvent-ils se venger par la fiction, par le cinéma, par ce cinéaste qui clame là sa foi iconoclaste dans le septième art ? Le cinéma peut-il sauver le monde ? Tarantino croit en tout cas qu’il peut venger les juifs en signant un film où les sales SS sont exterminés, honnis comme dans un spectacle de marionnettes.

Miner les genres hollywoodiens par le fun, réinventer le monde par le cinéma bis, le kung-fu, la mauvaise télévision des années 1960, le western spaghetti dont s’inspire beaucoup Inglourious Basterds, avec une utilisation pastiche des musiques d’Ennio Morricone, cette démarche a fait le style de Quentin Tarantino, sa gloire. Elle est jouissive quand il la maîtrise totalement, ce qui est le cas dans cette version remontée, resserrée, où perdurent ses invraisemblances et des tunnels de dialogue, mais qu’un montage mieux maîtrisé rend plus digeste. Ce pari d’une fiction affranchie de toute servitude historique ne cache pas ses origines culturelles. C’est une utopie d’Amérique, avec ode au melting-pot, métissage et cosmopolitisme social et cinématographique, cocktail de boissons avec lait, bière, champagne, et whiskies, mélange des langues et des accents, déguisements hollywoodiens, allusions aux Indiens, éloge du Black. Ce qui n’est pas sans lien avec Leni Riefenstahl, citée dans le film, qui propagea une vision nazie de l’histoire, signant un film sur les Jeux olympiques de Berlin où elle s’attardait sur Jesse Owens, vainqueur du 100 mètres et icône de puissance et de beauté physique. Avec, aussi, allusion aux nazis qui trouvèrent refuge aux Etats-Unis, le tatouage d’une croix gammée administré sur le front des bourreaux est affiché comme le châtiment minimal auquel doit s’attendre un survivant nazi. Si jubilatoire que soit ce dynamitage des faits, restent des questions éthiques, possibles objets de débats à venir. Jusqu’où peut aller le sacrilège historique et à quels risques ? On peut bien sûr s’amuser à imaginer un film où Waterloo fut la plus belle victoire de Napoléon, mais pourquoi, dans quel but, et pour quelles conséquences ? Dans la farce, l’esprit Mash, la bande dessinée trash, lorsque Tarantino dépeint ses « basterds » cassant du nazi comme dans un jeu vidéo, leur défonçant le crâne à coups de batte de base-ball par jouissance compensatoire, surgit moins un sentiment viscéral de justice que le principe de la loi du talion, avec le spectre de Guantanamo. Nous ne sommes certes pas ici dans le démenti ni dans le révisionnisme. Juste sur un terrain délicat.

Quentin Tarantino est fou, et c’est aussi pour ça qu’on l’aime. Mais il faut reconnaître que le réalisateur va parfois un peu loin, comme ce jour où il a étranglé Diane Kruger. Car oui, ce sont bien les mains de QT qu’on voit sur le plan serré où on voit le visage de l’actrice allemande agonisant, les yeux exorbités. Cette histoire n’est pas une légende, elle a même été confirmée par les deux parties. A commencer par Diane Kruger…Je me fais étrangler, ce qui était très bizarre car on le ressent quand quelqu’un vous étouffe, c’était une journée de boulot particulière. Le plus drôle, c’est qu’on voit les mains de Quentin sur le plan serré. Quentin m’a dit qu’il n’allait pas bien le faire, ce sera trop ou pas assez, qu’il devrais le faire lui-même…C’était très étrange de me faire étrangler par le réalisateur…Version corroboré par Quentin Tarantino…Quand on voit quelqu’un se faire étrangler dans un film, je n’y crois jamais, j’ai parlé à Diane et je lui ai dit que je voulais le faire moi-même, et sur une prise…Je vais t’étrangler, te priver d’oxygène, on verra la réaction sur ton visage et on coupera. Elle m’a fait confiance, et on a obtenu un truc vraiment bon. C’était vrai.

TARANTINO RACONTE…

par Serge Kaganski

Quentin Tarantino n’est pas seulement un homme de cinéma, c’est aussi un homme de paroles sur le cinéma. Si le cinéaste gagne à chaque film en audace et en maturité, l’homme a toujours cette volubilité enthousiaste du geek de club vidéo qui peut commenter pendant des plombes un raccord ou un plan. Il décortique ici son Inglourious Basterds, ébouriffante odyssée dans la France occupée des années 40, mais aussi, simultanément, dans un territoire plus imaginaire, le pays des images de cinéma. La parole est à Quentin.

Le nazisme et le sort des Juifs sont des sujets lourds. As-tu eu des doutes en greffant ce contexte historique à ton univers ? Les gens qui aiment mon cinéma auraient été déçus si je n’avais pas imprimé mon style habituel. Je n’ai pas laissé mon petit sac de trucs au vestiaire, je suis resté moi-même.

Pour la préparation, avez-vous lu ou revu des films sur la Seconde Guerre mondiale ? Quand j’ai initié ce projet, il y a pas mal d’années, j’ai fait beaucoup de recherches, j’ai lu beaucoup de livres sur la vie en France sous l’Occupation. Je connaissais déjà assez bien le cinéma français de l’époque. J’ai passé six mois à apprendre un tas de choses très intéressantes, et ensuite, j’ai passé une année entière à essayer de faire entrer toutes ces connaissances dans un scénario, ce qui n’était pas facile. Ça m’a pris du temps d’évacuer toute cette masse de savoir de mon système. Bref, en 2008, quand j’ai repris le travail sur le scénario, j’avais digéré ce que j’avais appris. Je pouvais enfin me concentrer avant tout sur l’histoire que je voulais raconter, comme pour n’importe quel autre de mes films. Et s’il m’arrivait de buter sur une situation dont je ne connaissais pas la vérité historique, eh bien j’inventais, afin d’avancer et de ne pas rester bloqué ! Une fois le scénario terminé, je suis revenu en arrière pour vérifier la teneur historique des passages que j’avais inventés. Par exemple, à quelle heure était le couvre-feu à Paris sous l’Occupation, des choses comme ça.

Le film fait parfois penser à une parade du cinéma à l’ancienne, avec tous ses genres et ses figures de style, du cinéma classique au cinéma bis. D’une certaine manière, ça pourrait être ça. Mais quand j’ai commencé à écrire ce film, je ne savais pas encore que ça deviendrait cette espèce de lettre d’amour adressée au cinéma. Au début, mon intention était de faire un film sur une bande de mecs en mission. Et puis j’ai écrit la scène sur les mérites comparés de Chaplin et de Max Linder, le genre de conversation qui m’est très naturelle. Je me suis dit…Ok, tu es en train d’écrire un film de Seconde Guerre mondiale, mais tu es incorrigible, ce sera quand même et malgré tout un hommage au cinéma.

Le film cite des films, des cinéastes, mais il y a aussi une salle de cinéma cruciale, une cabine de projection, de la pellicule, un exposé sur le nitrate, et même un critique ! Comme si tu avais voulu rendre hommage à tous les aspects du cinéma ? Je pourrais répondre oui à ta question, mais je ne me suis pas dit consciemment que j’allais citer tous les métiers du cinéma. J’ai fait ça de manière plus inconsciente, et avant tout parce que ces éléments servaient l’histoire. Par exemple, quand j’ai eu l’idée de me servir de la pellicule 35 mm en nitrate comme d’une bombe qui détruirait la salle de cinéma et le IIIe Reich, j’ai su que j’étais sur les bons rails. Je me suis exclamé…“Quelle idée géniale ! Comment se fait-il que personne ne l’ait eue avant ?” Cette idée que ce ne serait pas une bombe ou de la dynamite qui abattrait les nazis, mais du film ! D’un côté, c’est une métaphore juteuse que ce soit le cinéma qui gagne contre le IIIe Reich, de l’autre, ce n’est pas une métaphore, c’est la réalité, le nitrate était hautement inflammable, et dans le film, la pellicule elle-même tue les nazis. Ça fonctionne à tous les niveaux. Mais il y a encore d’autres niveaux possibles. Imaginons de quoi est fait le tas de pellicule qui va brûler. Peut-être de tous ces films que les nazis ont interdits ? Disons que La Soupe au canard, Le Dictateur, To Be or Not to Be sont dans ce tas. Si on imagine ce cas de figure, c’est comme si Chaplin, Lubitsch ou les Marx Bros eux-mêmes abattaient le régime nazi ! Maintenant, imaginons une autre hypothèse, ce sont des films de propagande nazie, Le Juif Süss, La Ville dorée, etc. Dans ce cas-là, ce serait la création monstrueuse des nazis qui se retournerait contre eux. Tous ces niveaux de lecture sont possibles.

Parmi les films cités directement ou allusivement, il y a Le Corbeau de Clouzot. C’était difficile de trouver des films français de l’époque que j’aimais et qui n’étaient pas censurés par les nazis. Le Corbeau en était un. Je préférais citer ce film plutôt qu’un Fernandel ! Et puis il y a toute la polémique qui a existé autour de ce film. On l’a accusé d’avoir montré des crimes qui n’étaient pas patriotiques, d’avoir fait un film plus ou moins collabo, c’est n’importe quoi. Moi, j’aime ce film, c’est avant tout un excellent thriller noir situé dans une ville corrompue jusqu’à la moelle, mais je peux comprendre qu’on en ait fait des lectures différentes à l’époque. En tout cas, j’ai pris plaisir à inscrire ce film au fronton de la salle de cinéma de mon film.

La référence à Danielle Darrieux est-elle un hommage à l’actrice française, ou une allusion à son voyage à Berlin pendant la guerre ? J’ignorais cet épisode du voyage à Berlin. Non, si je parle de Danielle Darrieux, c’est en tant qu’icône féminine absolue du cinéma français de l’époque. J’aurais pu choisir une autre actrice, Annabella par exemple, mais il me semble que Darrieux était la plus emblématique, la plus rayonnante. Cette histoire du voyage à Berlin ajoute un autre niveau au film, mais celui-là est involontaire de ma part. C’est marrant parce que cet exemple n’est pas isolé. Par exemple, j’utilise à un moment une chanson de Zarah Leander. Et dans un café, j’ai fait mettre un poster de film avec Zarah Leander et Bridget von Hammersmark. Dans la réalité, Zarah Leander était une icône du cinéma nazi, en tant que chanteuse et actrice. Mais il y a des rumeurs insistantes selon lesquelles elle était agent double, exactement comme von Hammersmark, à cette seule différence que Leander travaillait supposément pour les soviétiques ! Je ne sais pas si cette rumeur correspond à une vérité historique mais je trouve déjà intéressant en soi qu’elle existe. On pourrait imaginer Zarah et Bridget ensemble sur un plateau de tournage en train d’envoyer des messages secrets à leurs contacts respectifs !

La pellicule qui brûle évoque les autodafés, l’incendie de la salle fait penser aux crématoires, de même que les basterds pratiquent l’étoile jaune à l’envers en gravant des croix gammées sur le front des nazis capturés. Dans le film, les Juifs retournent contre les nazis leurs propres armes. C’était complètement mon intention. Les Juifs se vengent douleur pour douleur. Ils font aux nazis exactement ce que les nazis leur ont fait.

Tu as pris des libertés avec l’histoire. Dans la réalité, les Juifs ne se sont pas vengés des nazis, tout au plus ont-ils fait des procès à certains responsables pris. Tu inventes ta propre chute du nazisme. Crains-tu les réactions des historiens ou des spectateurs ? Pas vraiment. Je ne triche pas, je fais inscrire dès le début du film, “Il était une fois…” et non, “Basé sur des faits véridiques” ! Je ne prends personne en traître, c’est un conte, une fiction et c’est affirmé d’emblée. Ça veut dire “Regardez ce film comme une fantaisie, comme un roman, comme un conte noir”.

Un élément frappant du film, c’est son aspect polyglotte. Était-ce juste pour les besoins du récit, ou avais-tu aussi l’idée de critiquer l’ethnocentrisme des codes hollywoodiens où tout le monde parle anglais quelle que soit sa nationalité ? Mon premier sentiment, c’est que je m’adresse à un public jeune, aux deux dernières générations. On ne peut plus prendre des acteurs académiquement shakespeariens pour jouer des nazis, ce serait daté, pas crédible. Que ces acteurs s’expriment dans un anglais parfait ou en imitant l’accent allemand, peu importe, on ne croirait plus à ce type de convention. Attention, à l’époque, ça fonctionnait, et j’aime beaucoup certains de ces vieux films, mais c’est juste qu’on ne peut plus faire un film comme ça. Par ailleurs, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, comprendre ou ne pas comprendre telle langue et notamment l’allemand était souvent une question de vie ou de mort. Pensez à la première séquence du film. Si vous étiez un paysan français, ou tchèque, connaître la langue allemande pouvait vous sauver la vie. Et se demander si les uns comprennent ou pas ce que disent les autres peut générer des situations de suspense incroyables. Dans la première séquence, c’est sans doute parce qu’elle a compris la conversation en anglais que Shosanna réussit à se sauver à temps.

Les différentes langues du film créent du suspense, de la comédie et de la sensualité. L’acteur Christoph Waltz est extraordinaire. Le personnage de Hans Landa serait moins réussi et complexe s’il parlait tout le temps anglais. On a l’impression que Christoph est né pour jouer Landa. En écrivant Landa, je savais que j’inventais un de mes meilleurs personnages. Mais il fallait trouver l’acteur pour l’incarner. Cet acteur devait être bon, mais aussi un génie polyglotte, sinon le personnage n’aurait pas existé à l’écran comme sur la page. L’affaire des langues n’est pas spécifique à Inglourious Basterds, tous mes films accordent une grande importance à la question du langage, de la parole. Pour revenir à Landa, j’ai auditionné de nombreux acteurs allemands, ils étaient formidables. Ils parlaient allemand, évidemment, mais la plupart parlaient aussi un bon français. Et ils parlaient anglais couramment. Mais pouvaient-ils lire de la poésie en anglais ou en français ? Pouvaient-ils raconter des blagues efficacement ? C’est une chose de savoir parler une langue techniquement, c’est autre chose de la maîtriser dans toutes ses subtilités. Christoph Waltz peut dire de la poésie dans les trois langues, c’est la différence. Il sait prendre le rythme des trois langues, il peut raconter des blagues et faire rire dans les trois langues. On a le sentiment qu’il a trois langues maternelles.

A propos de rumeurs, beaucoup ont couru sur un nouveau montage du film qui aurait inclus des scènes avec Maggie Cheung ou Samuel L. Jackson. Finalement, le montage final est très proche de la version cannoise. Pourquoi avoir coupé ces séquences que l’on aurait envie de voir ? C’est un processus normal de tout film, on tourne plus que ce qui est au final sur l’écran et c’est à ça que sert le montage. Je dirais que le scénario a toujours besoin de plus d’éléments que le film. Dans le scénario, on a besoin de raconter chaque personnage, de lui donner un passé, de se reposer sur les fondations les plus solides possibles. Quand on passe à l’écran, il faut resserrer. Il y a des éléments qui semblaient importants dans le scénario mais qui le sont beaucoup moins sur l’écran. Je vais te donner un exemple : Maggie était magnifique. Mais la partie avec Maggie expliquait pourquoi et comment Shosanna se retrouvait directrice et propriétaire d’une salle de cinéma à Paris. J’ai préféré l’idée qu’il valait mieux ne rien savoir des trois années de Shosanna depuis la ferme du massacre jusqu’à la fin de la guerre à Paris. C’est au spectateur d’imaginer, de combler cette béance, ça donne plus de mystère au film et au personnage de Shosanna. Le truc aussi, c’est que si je me mettais à filmer toute l’histoire de Shosanna, je pourrais faire un tout autre film. C’était : soit je raconte tout Shosanna et je fais un autre film, soit je ne dis rien de ses trois années entre les deux périodes du film. A part ça, toutes les rumeurs supposant que j’allais rallonger le film étaient du pur bullshit. On a juste procédé à quelques ajustements mineurs après une projection test à Los Angeles.

Es-tu curieux des réactions, notamment dans les pays directement concernés par le contexte du film comme la France, l’Allemagne ou Israël ? Je suis très curieux, mais sans anxiété particulière. Mes films ont toujours suscité des réactions diverses, parfois selon les pays. Mais là, je suis conscient que le sujet est bien chargé, ce qui devrait rendre les réactions encore plus intéressantes que d’habitude. L’Allemagne ne m’inquiète pas du tout, on a tourné là-bas, et les Allemands qui ont lu le scénario et aidé à financer le film sont nos supporters. Je pense que le pays le plus intéressant sera Israël. Je vais y aller sans trop savoir à quoi m’attendre.

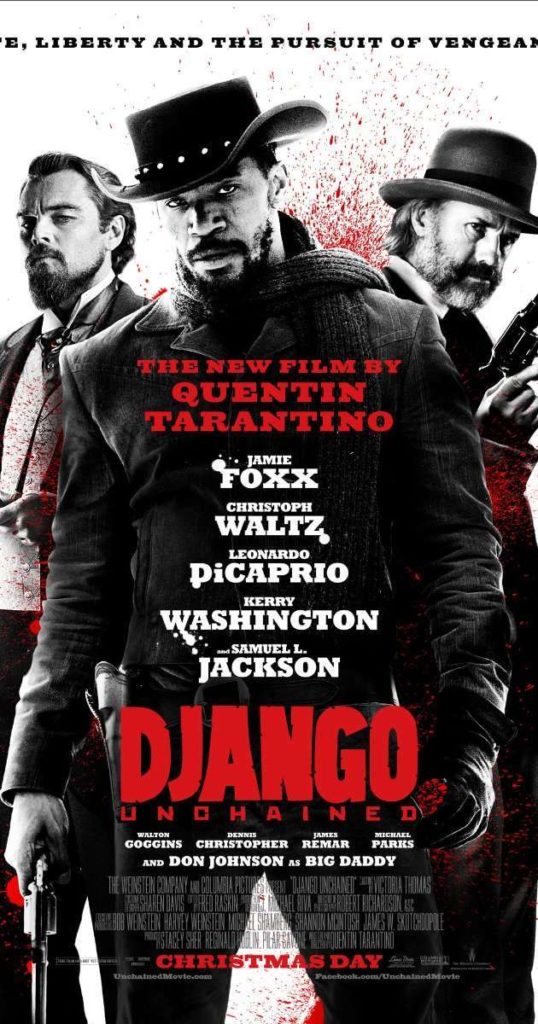

05/ REVANCHE !!!

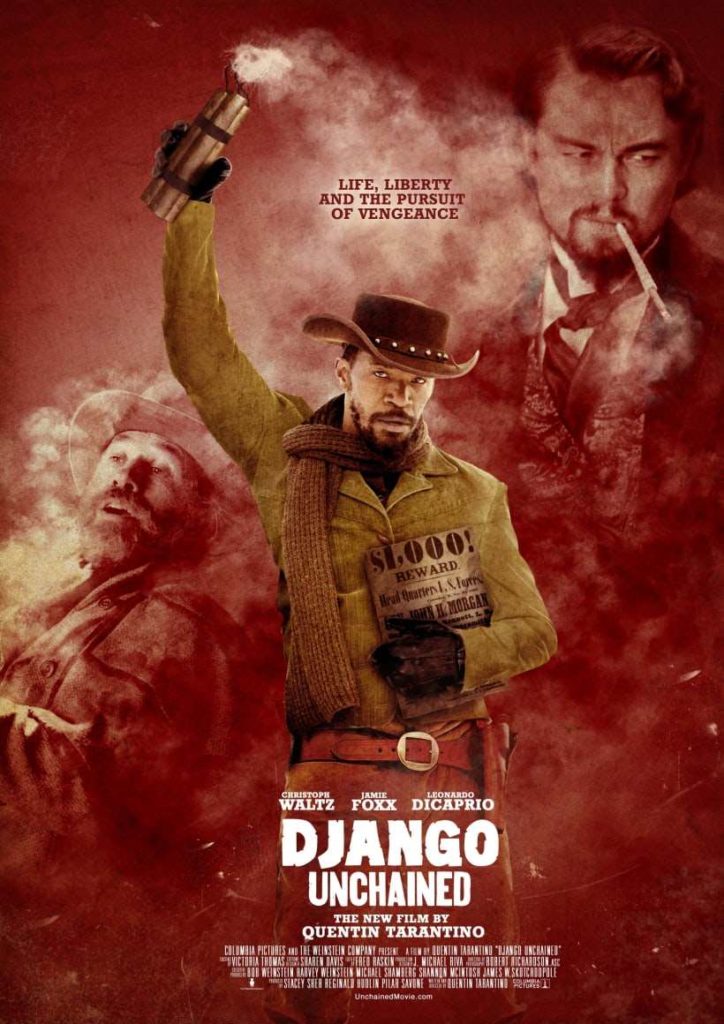

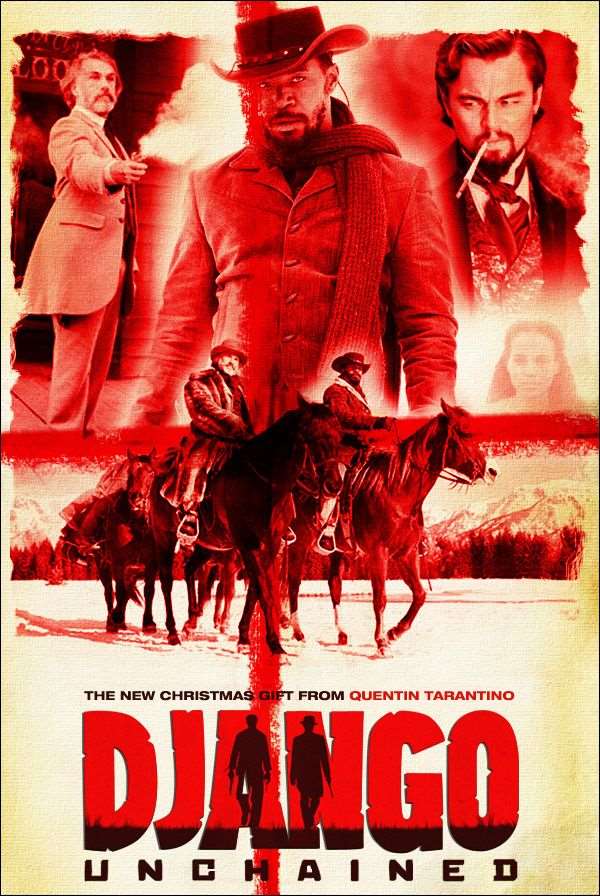

Dans l’Ouest de Tarantino, rien de nouveau. Et en même temps, tout est neuf. Nouveau genre (le western), nouveau sujet (l’esclavage), nouveaux acteurs (Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio) nouveaux lieux dans l’immensités du Wild West. Mais aussi même science du dialogue à mèche longue, de la réplique qui fuse, même goût du recyclage cinéphage et de la représentation limite de la violence, mêmes figures de la Tarantino’s connection. On est au milieu du XIXe siècle, juste avant la guerre de Sécession. Le docteur King Schultz (Waltz), médecin charlatan et chasseur de primes, libère l’esclave Django (Foxx) et fait alliance avec lui, d’abord pour traquer et capturer une bande de hors-la-loi, puis pour aller délivrer la fiancée de Django, prostituée-esclave dans une plantation. Ladite fiancée répond au nom insolite de Broomhilda, dérivé du germanique Brunhilde. Dans la première partie, Papa Schultz/Waltz se fend d’un véritable cours sur la mythologie allemande qui nous enseigne que l’arc narratif de Django Unchained sera lointainement inspiré des Nibelungen. Influence germanique assez inhabituelle pour un western, mais finalement assez logique dans la continuité tarantinienne…Django Unchained est aux Noirs ce qu’Inglourious Basterds était aux Juifs, une revanche ciné-fictive sur l’histoire.

Le terrible dieu Wotan du mythe germanique prend ici les traits d’un odieux propriétaire terrien, Calvin Candie (DiCaprio), qui ne se distrait qu’au spectacle de ses esclaves dévorés par des chiens ou se battant entre eux à mains nues tels des gladiateurs. Dans cette partie “plantation” mixant ciné A et ciné Z, Tarantino insère des influences européennes qui sont à la fois cinéphiles et justifiées par le récit les maîtres sudistes se prenaient pour des rois et se piquaient de raffinement européen alors que Tarantino prend manifestement plaisir à filmer des séquences de dîners aux candélabres avec vaisselle chic et codes sociaux sophistiqués. Il pense peut-être à Visconti, cite Dumas, ce qui fait également sens puisque Monte Cristo est l’une des plus célèbres fictions de vengeance, genre prisé du cinéaste. Comme avec Inglourious Basterds, Tarantino parvient à faire cohabiter tragédie historique et comédie. La méthode reste la même avec un personnage principal qui porte en lui la part sérieuse du film, Django étant aussi habité de douleur et de colère que l’était Shosanna/Mélanie Laurent. La comédie est répartie sur les autres personnages, Waltz reprenant son grand numéro de phraséologue dialecticien à l’élocution irrésistible, mais en étant ce coup-ci du côté du bien.

On notera une impayable séquence sur les cagoules du KKK ou encore la jouissance incorrecte de Samuel L. Jackson à jouer sans frein un ultra-Oncle Tom au service des Blancs racistes, version noire-américaine de la figure du kapo. Malgré les mille plaisirs qu’il dispense, Django Unchained laisse aussi avec un léger bémol en arrière-goût. Deviendrions-nous tarantinoblasés ? Après réflexion, il m’a semblé que la pointe de déception tenait au western, un genre pas facile à renouveler, comme si les codes inévitables que sont les chevaux, les grands paysages, les villes en bois, les duels au colt étaient irrémédiablement figés dans le formol de l’imagerie, du passé de l’histoire et du cinéma, du déjà trop vu. Autres grands recycleurs de genres, les frères Coen avaient connu le même souci avec True Grit, bon film mais pas leur meilleur parce qu’ils parvenaient moins à surprendre…Tarantino réussit à secouer le western par le sujet, les situations et dialogues, moins par la facture visuelle et la mise en scène. À cette réserve près, c’est globalement du très bon. Du Quentin.

ONCE UPON A TIME IN THE SOUTH…Au bout d’une filmographie qui compte à présent huit films, c’est sûr qu’on ne le présente plus. Si son dernier opus témoigne dès son générique, non, dès le logo du studio une version granuleuse d’époque de la porteuse de la torche de Columbia du style de son auteur, que les mauvaises langues diront singé ailleurs et que les amateurs savent reconnaître comme une vision post-moderne, on a tout de même l’impression d’un tournant marqué avec Inglourious Basterds. Le nouveau Tarantino confirme un Tarantino nouveau. On a souvent accusé le cinéaste de faire des films vides, sacrifiant la substance au profit de l’iconographie cool de tout un pan du cinéma, certes soigneusement recrée mais creux aux yeux de ses détracteurs. Peut-être est-ce cette injuste critique de son œuvre qui l’a motivé, ou peut-être est-ce la prise de conscience par le metteur en scène lui-même de la vanité de son Boulevard de la mort, après le film-somme Kill Bill, mais avec Inglourious Basterds, et maintenant Django Unchained, l’auteur ne semble plus vouloir se contenter de revisiter l’Histoire du cinéma, mais se permet de revisiter l’Histoire tout court. Les deux étant destinés à se mêler inévitablement.

PULP NON-FICTION…Dans son précédent film, Tarantino réécrivait l’Histoire en faisant mourir Hitler de manière jouissive, un gros plan nous montrant son visage troué de balles dans un cinéma en flammes sous les rires d’une juive. S’il n’y a rien d’aussi uchronique dans Django Unchained, les deux œuvres restent indéniablement parentes dans leur volonté de retraverser une époque sombre de l’Histoire en prenant des libertés avec la réalité, libertés que seul le cinéma peut permettre, et qui se font d’autant plus réjouissantes lorsqu’il s’agit du cinéma de genre qu’affectionne tant le cinéaste. A travers les yeux de Tarantino, l’esclave noir devient alors une icône de western, le cinéma lui donnant les moyens de sa vengeance, inaccessible dans le monde réel. Si le film n’est pas un aussi pur revenge movie que Kill Bill, il partage toutefois un goût similaire pour le divertissement, beaucoup plus classique et direct dans sa narration et son traitement qu‘Inglourious Basterds. En fait, le dernier né du metteur en scène s’avère être un peu le bâtard de ces deux films. On retrouve évidemment l’affection et le don de Tarantino pour les dialogues désarmants, art sur lequel reposait presque entièrement Inglourious Basterds dont le récit s’articulait principalement autour de scènes de dialogues laissant la tension monter de façon insoutenable jusqu’à explosion. Cependant, le scénariste semble nous dire ici, en reprenant Christoph Waltz dans le même genre de rôle de manipulateur verbeux, que cette fois-ci le personnage se retrouve tout seul dans un monde bien moins civilisé où l’on a plus tôt fait de laisser parler les armes.

GLORIOUS BASTERD…Un film bâtard donc, avec ce que ça peut entendre de péjoratif, le terme pouvant coller à la structure et au rythme du film, quelque peu malaisés passé l’extraordinaire premier acte. Le récit alterne plus difficilement les moments de tuerie littérale avec les instants plus calmes mais plus menaçants. Est-ce dû à la disparition de Sally Menke, monteuse de tous les films du cinéaste? On ne le saura jamais. Mais après la longue et jouissive introduction montrant comment Django évolue d’esclave à chasseur de primes, le film accuse un coup de mou une fois que nos protagonistes arrivent chez Calvin Candie. Si la suite parvient à faire la part belle à la spécialité du loquace scénariste, elle souffre tout de même de quelques longueurs, avant un climax bonus, une fois de plus jubilatoire, mais moins impliquant que ceux de Kill Bill et Inglourious Basterds. Au-delà de ce léger bémol, Django Unchained demeure une œuvre fascinante. On y retrouve cette même charge que dans le précédent envers un ordre établi méprisable jadis l’Allemagne nazie, à présent l’Amérique esclavagiste, incarnée par un Leonardo DiCaprio génialement inhumain avec le même genre d’ambiguïté morale dans la caractérisation de nos héros. Autrefois, la troupe de soldats juifs gravant des croix gammées dans des fronts comme des étoiles jaunes, ici le commerce du corps auquel se livrent tant les esclavagistes que les chasseurs de prime. Sans oublier le constat des violences infligées à tout un peuple qui nous mène à nous demander si le film n’est pas une parabole pour justifier la délinquance chez les minorités.

THE GOOD, THE BLACK, THE UGLY…Pour les noirs américains, le Dr. (Martin Luther) King est un sauveur. Dans le film, le sauveur baptisé Dr. King (Schultz) est un blanc qui éduque un noir non-civilisé, pour l’amener vers le chemin non pas de la paix et de la cohabitation, mais de la violence. Et Tarantino couronne Django père de la blaxploitation. Tout cela pourrait être polémique si Schultz n’était pas un personnage aussi romantique, véritable cœur du film, businessman qui se prend d’amitié pour celui qu’il commence à voir comme une figure de conte. Oui, parce que Django Unchained est de ces films qui parviennent à citer d’abord Au service secret de sa majesté puis L’Anneau des Niebelungen. La romance est parfaite, et l’on aurait pu regarder des heures de Waltz et Jamie Foxx cavalant dans le Far West. Dans ce festival d’acteurs, Foxx offre une performance tout en retenue et Samuel L. Jackson rappelle l’interprète qu’il était, les rôles étant écrits une fois de plus aux petits oignons par l’auteur. Django Unchained est un de ces cocktails dont Tarantino a le secret, faisant ressortir toute l’iconographie d’un genre, avec une bonne dose de sang cathartique et de références digérées, qui peut se targuer d’avoir un fond, même s’il n’est peut-être pas aussi abouti que dans Inglourious Basterds, en plus d’être un film de genre badass, même s’il n’a pas l’ampleur de Kill Bill.

Une parodie grotesque» de l’esclavage ?

Le dernier film de Tarantino, western violent autour d’un ancien esclave devenu chasseur de primes, essuie de nombreuses critiques de la part de la communauté afro-américaine. Par Fabrice Rousselot, Correspondant à New York. La première salve est venue de Spike Lee, jamais avare d’une controverse. le réalisateur de Brooklyn, un rien méprisant, a précisé qu’il n’irait pas voir le dernier opus de Quentin Tarantino, Django Unchained…Je ne veux pas en parler parce que je ne vais pas me déplacer, la seule chose que je peux dire c’est que ce serait irrespectueux pour mes ancêtres d’aller voir ce film. L’esclavage aux Etats-Unis ne ressemblait pas à un western spaghetti de Sergio Leone. Ce fut un holocauste. Mes ancêtres étaient des esclaves. Volés d’Afrique. Je tiens à leur rendre hommage. Depuis, la polémique n’en finit plus d’enfler Outre-Atlantique. Django unchained, et donne lieu à des joutes enflammées. Avec un Quentin Tarantino dans le rôle de celui qui est allé trop loin, accusé par une grande partie de la communauté noire d’avoir fait une «parodie grotesque» de l’esclavage. Et défendu par d’autres pour son «irrévérence et son audace». Son film, de par son outrance, ouvre la voie à de nombreuses critiques justifiées. Et pose de nombreuses questions plutôt qu’il n’apporte de réponses…Les attaques se sont notamment concentrées sur l’incroyable violence d’un drôle de long métrage à la limite du gore, mais aussi sur l’utilisation pour le moins récurrente du terme «nigger», qui intervient en rafales durant deux heures et trente minutes, comme les coups de feu de Django, l’esclave devenu chasseur de primes. En anglais, «nigger» est l’insulte suprême et raciste pour la communauté afro-américaine, même s’il est employé par les rappeurs blacks dans toutes leurs chansons sous forme d’autodérision. Spike Lee, déjà, avait reproché à Tarantino d’avoir recours trop souvent à «nigger» dans Reservoir dogs ou Jackie Brown. Cette fois, certains se sont indignés du fait que Django lui même répète l’injure jusqu’à la nausée. Tarantino s’est défendu vivement, en évoquant des «critiques ridicules» et en soulignant que le mot était lié à l’époque…Evidemment que si vous prenez un téléspectateur du 21ème siècle et que vous le transposez en ce temps-là, il va entendre des choses horribles…La querelle a encore pris une autre dimension quand plusieurs voix s’en sont pris à Tarantino en regrettant que Django Unchained fasse de la vengeance aveugle la seule réponse possible à l’esclavage. Avec un Jamie Foxx déchainé, qui tire sur tout ce qui bouge et qui a cette réplique définitive quand le Dr Schultz lui propose d’être chasseur de primes…Tuer des blancs et être payé? Qu’est-ce qu’il y a de mal à cela ?

D’autres disent que Tarantino brise un tabou…A de rares exceptions, le thème de la vengeance dans le cinéma américain est réservé à l’homme blanc. D’autres ont plaidé pour prendre un peu de recul et laisser toute la place à l’art de la provocation de Tarantino et à la pop-culture qu’il véhicule…En réalité, le malaise vient du fait que Tarantino veut choquer, comme il l’a fait avec Inglourious Basterds, mais personne ne pouvait s’attendre à un documentaire de sa part. Aux Etats-Unis, beaucoup de Noirs estiment qu’ils sont les seuls à pouvoir aborder la question de l’esclavage. Au moins le film a-t-il l’avantage d’ouvrir une conversation sur une époque qui reste très sensible et dont pas grand monde ne parle au grand écran. Au-delà de la violence et de la farce, le film replace aussi les Noirs au centre du mythe américain. Jusque-là, on avait droit à John Wayne sur un cheval qui tirait dans tous les sens et on faisait comme si les Noirs n’existaient pas. Mais Tarantino montre un Noir sur un cheval, qui est plus habile avec les armes que n’importe quel autre cowboy, et qui part à la recherche de la femme qu’il aime.

TARANTINO PARLE DE « DJANGO«

Votre film est une variation sur The Legend of Nigger Charley. Vous voulez le réhabiliter ?

Exact, C’est un film très prenant. Ils voulaient faire un grand film, mais ils n’avaient pas d’argent.

Après les nazis dans Inglourious Basterds, les propriétaires d’esclaves dans Django, Quels prochains oppresseurs sur la liste ? Avec ces deux films, il y a une bonne base pour une trilogie. En fait, ma première idée, était de suivre un groupe de soldats noirs qui s’étaient faits avoir par l’armée américaine et qui pétaient un câble…Les Noirs se la jouaient «sentier de la guerre apache» et butaient soldats et officiers blancs avant de tailler la route jusqu’en Suisse. J’ai recadré l’histoire. La majorité du scénario est déjà écrite. Une partie sera connectée à Inglourious Basterds, autour de ces soldats en 1944. Juste après la campagne de Normandie. Je pense que ça s’appellera Killer Crows ou un truc du genre.

Vous êtes un réalisateur blanc qui filme des personnages et des acteurs noirs. Est-ce que cela à provoqué des troubles ou des questionnements d’ordre moral lors de telle ou telle prise de décision dans l’écriture ? Je ne ramène jamais rien à ma propre personne quand j’écris mes scénarios. J’accompagne les personnages là où ils ont envie d’aller. J’ai en quelque sorte mon mot à dire au cours de la première partie de l’histoire, parce que je dois quand même l’organiser un peu, bâtir la trame, mais j’essaie au maximum d’éviter de prévoir quoi que ce soit lorsqu’on en arrive à la deuxième moitié de l’histoire. Parce que je sais qu’à ce moment-là du récit et j’essaie quand même de prévoir un peu les choses avant de les écrire, je sais que quand j’en serai rendu là, j’aurai déjà atteint la moitié du scénario. Et à ce moment-là, tout est différent. Arrivé là, je suis devenu ces personnages. J’ai appris des choses sur eux. Je suis en eux. Ils taillent leur propre route. Il y a évidemment des endroits où j’ai envie qu’ils aillent. Généralement, ils prennent leur temps pour s’y rendre. Et parfois ils y arrivent. Et s’ils ne veulent pas y aller, s’ils veulent tailler une autre route, eh bien c’est un peu comme si ils me disaient que mon idée, c’est de la merde. Alors je les suis. Pour le meilleur ou pour le pire. Ce sont donc les personnages qui dictent leur conduite et qui décident. Certes, tous ces personnages viennent de moi. Mais je ne pense pas mes personnages en tant qu’hommes ou femmes, Noirs ou Blancs. Et quand je m’intéresse à ces questions, c’est uniquement dans le cadre de l’intrigue.