Qui peut se vanter d’avoir une filmographie aussi riche et hétéroclite que les frères Coen ? Ce travail en fratrie, récompensé à de très nombreuses reprises à Cannes ou aux Oscars, se démarque par une maîtrise absolue des récits et des personnages. Des protagonistes souvent simples, aux conduites aléatoires dans des univers sociaux corrompus par l’argent, la violence ou la solitude. Après avoir réalisé trois très bons films, oscillant entre la tragi-comédie et le thriller Sang pour sang, Arizona Junior et Miller’s crossing, ils obtiennent la consécration avec Barton Fink en 1991. Primé au festival de Cannes en 1996 de la Palme d’or, du prix de la mise en scène et du prix d’interprétation masculine, ce chef d’œuvre ancre l’univers des frères Coen et garantie le début de leur renommé au cinéma, les prémices du succès critique que sera Fargo.

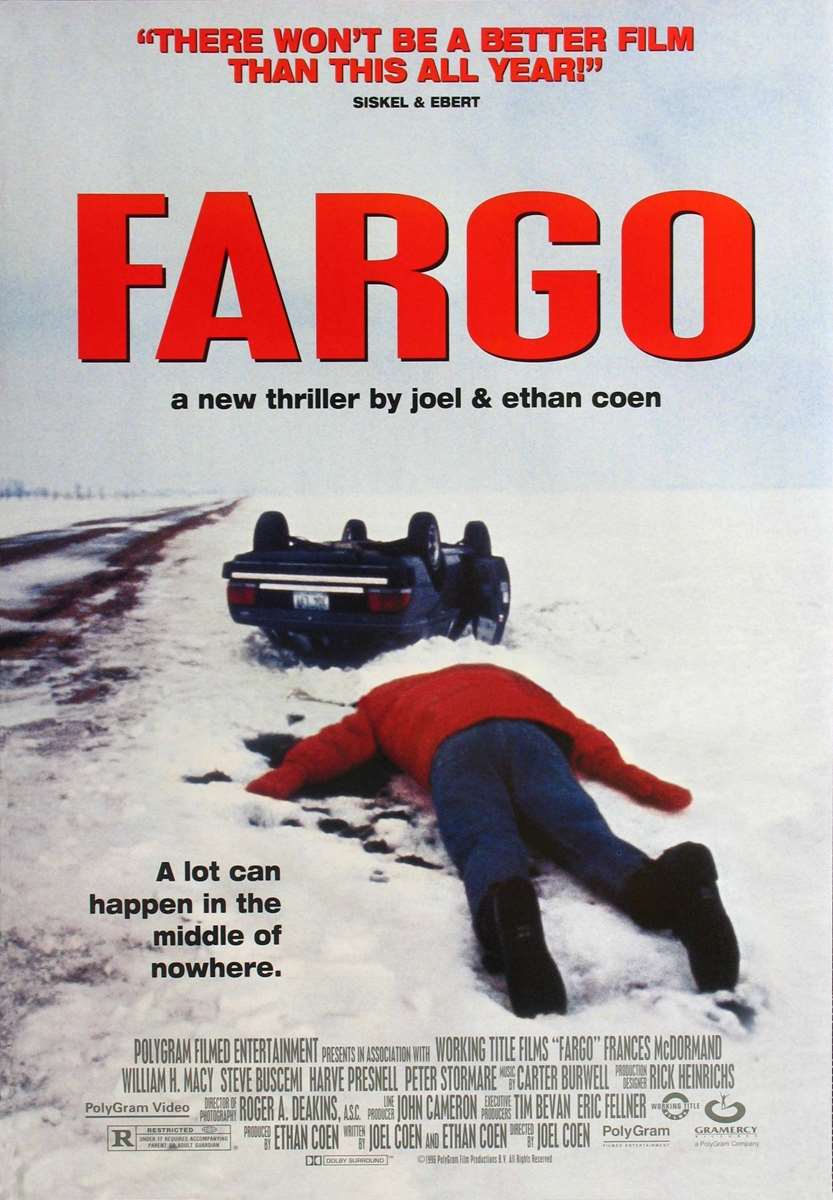

Joël et Ethan subliment leur art en réalisant Fargo, qui les propulse, avec leur 6ème réalisation, au rang des grands réalisateurs. Une véritable comédie noire subversive, primée à Cannes pour sa mise en scène et récompensée aux Oscars pour son scénario original et pour la prestation de Frances McDormand. Le film démarre sur de longues étendues de neige, symbolisant la froideur de cet univers, empêchant les personnages de communiquer entre eux. Chaque protagoniste, par ses actes, se retrouve piégé dans un engrenage d’horreur tragi-comique, où chaque nouvelle action le mène vers sa perte. Le Minnesota est la terre natal des Coen, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le retour au pays est flamboyant. Un homme, non satisfait de sa vie monotone auprès d’une femme naturellement stressée et d’un fils agaçant, se retrouve ruiné par son entreprise automobile. Il tente une opération aussi vaine qu’incroyablement naïve, faire enlever sa femme par des criminels pour soutirer une rançon auprès de son beau-père riche et méprisant.

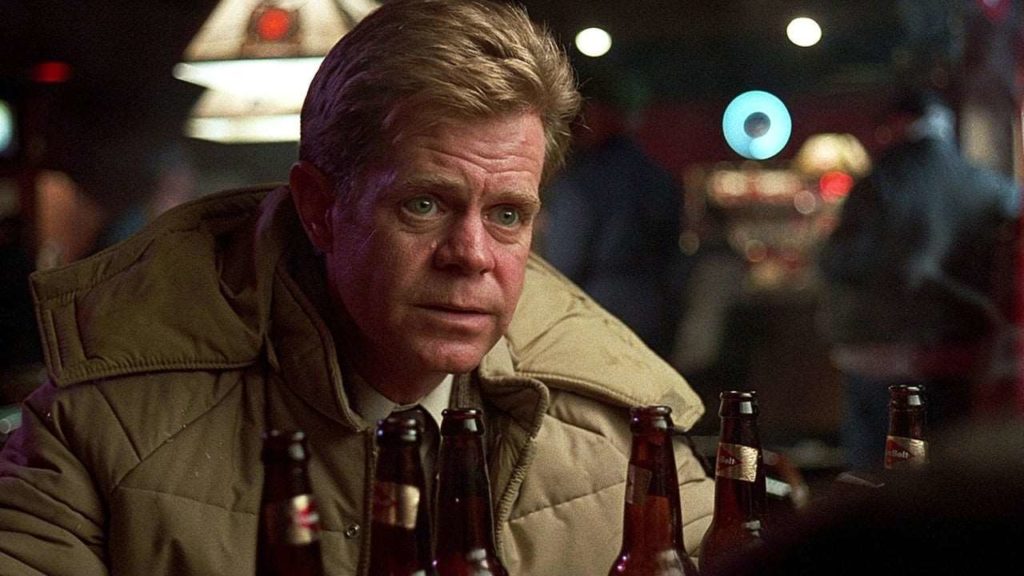

Cet homme, Jerry Lundegaard, interprété avec justesse par William H. Macy, incarne la quintessence d’un personnage « Coennien ». Crédule et faible, il se laisse manipuler par l’envie de l’argent, symbole d’une société corrompue et individualiste. On croirait voir par moment un véritable enfant, tant ses mimiques et son comportement puéril ressortent. Le plan, aussi absurde soit-il, entraînera une spirale tragique, aux conséquences des plus néfastes.On se surprend à rire de cette histoire aux finalités plus que dramatiques, notamment par des situations assez loufoques, en suivant les deux gangsters. Personnifiés par les brillants Steve Buscemi (Carl) et Peter Stormare (Gaear), les deux antagonistes sont étrangement hilarants dans leur rôle. Tandis qu’on rira des blagues aux goûts douteux de Carl, on se délectera, à notre grande surprise, du manque incroyable d’humanité de Gaear, personnage mi-animal, mi-humain. Leurs physiques s’harmonisent avec leurs mentalités, le phrasé hystérique de Buscemi s’allie parfaitement avec son humour noir, de même que le mutisme perturbant de Stormare s’unit avec sa désincarnation humaine.

De la même manière, pour le personnage de Marge Gunderson ainsi que son mari. Norm, interprétés, pour l’une par l’épatante Frances McDormand, récompensée d’un Oscar et pour l’autre par le très bon John Carroll Lynch. On ressent pour eux comme une tendresse amusée. Leur relation est une représentation d’une vie de couple réussie et heureuse mais distante, tout ce dont Jerry n’a pu se contenter. Nous sommes ici confrontés à des sentiments contradictoires, où la répulsion, la pitié et l’empathie peuvent s’éprouver pour chacun des personnages. Le regard désabusé et halluciné du spectateur passe avant tout par celui de Marge, qui semble atterrée par de tels comportements, par une telle stupidité, brillamment exprimée par sa réplique finale. Il s’en suit une interrogation sur la grossesse de Marge. Symbolisme de l’innocence dans un monde abruti par la corruption et la criminalité, la question se pose de procréer dans une société aussi pourrie, hallucinante de bêtises et d’une violence anthropique inouïe. Ainsi, les femmes comme Marge, aussi gentilles, compétentes et naïves soient-elles, se retrouvent happées dans un univers de délinquance.

Mais au-delà de cette franche réussite, dans la construction des personnages, qu’est-ce que les frères Coen souhaitent nous conter réellement ? En dehors de la froideur communicative entre les différents personnages, le duo de réalisateur nous montre à quel point l’être humain est prêt à tout pour de l’argent, allant jusqu’à mettre sa propre famille en danger. Les metteurs en scène choisissent de cadrer de longues étendues neigeuses, démontrant la vacuité des motivations des protagonistes. Et tout cela dans un film orienté plus thriller que d’habitude chez les Coen, en ajoutant une touche humoristique, une véritable comédie noire. Le film est néanmoins aussi drôle que révulsant, notamment par des pratiques criminels intolérables et par des comportements d’une stupidité sévère. La froideur de l’univers réaliste est soulignée par la lancinante bande originale de Carter Burwell, ayant collaboré dans tous les premiers films des frères Coen. Elle se compose de discrètes notes de piano et de violons appuyant le tragique. Les orgues complètent les situations désespérées des personnages, piégés dans leurs engrenages tragiques. À l’exception de pinaillage superficiel, essentiellement sur un rythme manquant parfois de rebondissements, peu de défauts transparaissent de cette œuvre, qu’on pourrait qualifier de parfaite si le terme de perfection était possible. Autant de louanges qu’il paraît nécessaire de souligner, tant les réalisateurs atteignent la quintessence de leur style, ce qui leur permettra de s’inscrire à l’international, dans le haut gratin des metteurs en scène de talent. Ainsi, Fargo s’impose dans notre esprit comme l’une des œuvres majeurs des frères Coen. Par une mise en scène d’exception, primée à Cannes, des acteurs brillants, récompensés aux Oscars et un scénario d’une originalité et d’une fourberie rarement égalées, le film reste une des œuvres majeurs des années 90 et constitue un chef d’œuvre aussi drôle que révulsant.

Le Midwest, le vrai par Serge Chauvin

La pauvreté du lexique de Fargo est le symptôme du vide qui habite les personnages et du tarissement de leur imaginaire. Le Midwest de Fargo est une riante contrée de neige et de silence, ancrée dans une tradition scandinave luthérienne des plus austères. Dans ce monde de blancheur indistincte proche des nouvelles de William Gass natif de Fargo, on se recroqueville pour se soustraire au froid et on économise ses mots pour être moins vulnérable. Rarement film américain a donné à entendre pareille langue aussi pauvre mais le lexique chez Scorsese ne brille pas non plus par sa variété, aussi rustique, surtout aussi constamment menacée par le mutisme. Ces brefs échanges monosyllabiques ponctués de « yar » pour yes rappellent évidemment les dialogues de western, mais le laconisme des cowboys, coquetterie de professionnels efficaces, s’est ici dégradé en aphasie de déshérités du langage. Rien ne vient alimenter la discussion, pas plus entre amoureux qu’entre inconnus qui se croisent. Passé les considérations sur le temps invariablement neigeux prodiguées avec une politesse inquiète, le reste est silence.

Il est ironique de voir les honnêtes citoyens de Brainerd se réclamer de la figure tutélaire de Paul Bunyan, le bûcheron dont l’immense totem orne l’entrée de la ville Bunyan, incarnation par excellence avec Davy Crockett ou Daniel Boone de la tradition américaine du tall tale, galéjade épique à l’échelle du continent où le mensonge devient tellement énorme, les exploits tellement surhumains qu’il ne s’agit plus de convaincre l’auditoire, mais de lui clouer le bec à force de surenchère. Hélas, plus rien ne subsiste de cette exubérance verbale, sinon sous forme abâtardie de boniment commercial, dans un monde où un beau parleur est d’emblée suspecté, de mensonge ou de folie voir le délire mythomane de l’ancien condisciple de Marge la commissaire, le moulin à paroles qu’incarne inévitablement Steve Buscemi accumule les impairs, à l’inverse de son taciturne compagnon, surnommé Mute, car sa logorrhée reste par trop approximative, comme quand il joue les cicérones à l’entrée des Twin Cities. De même, Jerry l’antihéros fait un piètre vendeur de voitures, tant est peu crédible son bagout trop mal assuré. N’a finalement droit à la parole que le détenteur du pouvoir, c’est-à-dire de l’argent, puisque c’est à la fortune que l’on reconnaît les élus de Dieu. Ce sera Wade, le richissime beau-père de Jerry, terrifiant patricien qui regarde à la dépense au point de marchander la rançon de sa fille. Avare de verbe autant que de dollars, sa vision purement économique du langage assigne à chaque mot un sens et un seul, comme dans cet échange…A Jerry qui lui propose un investissement juteux, à savoir un terrain à aménager en parking « a lot », il réplique « Yes, it’s a lot…of money. » Dans le même ordre d’esprit, on n’invoque pas en vain le nom du Seigneur, le juron constitue un usage ostentatoire et donc dispendieux du langage, que seule excuse l’omnipotence. Ainsi le tueur n’en sera-t-il que plus menaçant d’ouvrir enfin la bouche pour vociférer un « fuck » d’une violence impérieuse. A l’inverse, lorsque Wade exaspéré lâche « Free my damn daughter! », c’est un aveu d’impuissance où s’effrite son autorité. Joyau visuel, Fargo offre aussi une étonnante approche de l’idiome américain. Car cette misère verbale, cet infralangage, les Coen s’appliquent à les restituer avec autant d’exactitude gourmande et de jubilation affectueuse que l’argot millésimé et la rhétorique piégée des caïds de Miller’s Crossing. Comme ils excellent à épingler les goûts télévisuels respectifs de leurs personnages…Si les truands trompent la tristesse postcoïtale en regardant le talk-show de Johnny Carson, Marge somnole devant un documentaire animalier. Et seul un coup de théâtre de soap-opera peut laisser pantois le monstrueux tueur. Pouvoir hypnotique de l’écran TV, unique et dérisoire ouverture d’un monde autarcique, qui n’a pas même les mots pour décrire sa propre aliénation, tout comme les témoins sont incapables de donner le signalement d’un suspect, se contentant d’un « il avait l’air bizarre, quoi » ou se perdant dans des digressions filandreuses et stériles. Et si Marge mène à bien son enquête, c’est qu’elle ignore ce langage évanescent, s’attachant à déchiffrer les traces inscrites dans les choses avant de les traduire en mots. Exempte de tchatche comme de clichés, sa clairvoyance est celle d’un discours enfin en accord avec ses gestes, et à la mesure du réel.

ENTRETIEN AVEC…

Joel et Ethan Coen par Vincent Ostria

Nous avons grandi dans le Minnesota. En hiver, la région prend l’aspect de grandes étendues blanches. Quand le temps est gris, l’horizon disparaît et le ciel se confond avec la terre…C’est le paysage typique du coin et c’est ce que nous recherchions pour Fargo. Évidemment, nous ne voulions pas tourner en été, quand la région ressemble à n’importe quelle autre. Non seulement nous tournions en hiver, mais nous recherchions délibérément les journées couvertes, les ciels maussades. La météo devait collaborer à ce que vous appelez « la toile vide ».

Votre travail sur les dialogues est très subtil, très précis. Il y a un personnage muet, un autre trop bavard, d’autres qui parlent pour ne rien dire… Vous semblez très intéressés par les conventions du langage. Ethan…Je ne sais pas si tout cela est si conceptuel. La paire avec le type qui parle peu et l’autre qui parle beaucoup, c’est un archétype de comédie. Le langage, c’est comme les vêtements ou les paysages…Nous voulions simplement rendre le plus fidèlement possible les particularités de la région. Les gens qui échangent des banalités, c’est typique du Midwest et du Minnesota en particulier. Ils peuvent avoir de longues conversations qui ne sont en fait que des jetons de politesse qu’on se renvoie. Evidemment, ça peut devenir très comique.

Joel…Ces conventions langagières, cet accent et cette façon de parler sont typiques de la région. Pour nous, qui avons grandi là, ça n’a rien d’extraordinaire. Mais pour les gens non originaires du Minnesota, même les Américains, c’est très exotique. Les Américains connaissent tous l’accent du Sud parce qu’il a toujours été très présent dans la musique, dans les films. Mais l’accent du Minnesota est plus étrange et beaucoup moins utilisé au cinéma. Du coup, il est moins connu, plus exotique. Et pour nous, l’exotisme est un angle intéressant.

Entre le langage, les vêtements, les lieux, les détails, Fargo est aussi un catalogue de signes définissant l’Amérique profonde ? On a essayé de capturer l’essence de ce qui fait la vie dans le Midwest. Il y a aussi la muzak dans les restaurants, les coffee-shops sans âme, les intérieurs laids et sans personnalité…Quand on discutait avec le décorateur, c’était pour lui un travail très créatif et très compliqué. On lui demandait les décors les plus banals, les plus impersonnels, ce n’est pas si simple parce qu’en même temps on ne voulait surtout pas de second degré, d’americana kitsch…Créer volontairement un décor sans aucun style, c’est très subtil.

Quelle était votre enfance dans le Minnesota ? Votre famille ressemblait-elle aux Lundegaard ? Nos parents étaient profs à l’université. Nous menions une vie ordinaire et calme, dans la classe moyenne de banlieue, pas très différente de celle des banlieues du New Jersey ou d’ailleurs si ce n’est pour le climat. Nous avons grandi dans un climat vraiment extrême. Nos parents étaient autrement plus éduqués que les personnages de Fargo…Même si certaines petites choses ont sans doute pu servir de point de départ. Le fait que nos parents étaient profs, que nous ayons grandi dans un milieu juif, donnait une situation différente. En plus, nos parents n’étaient ni l’un ni l’autre du Minnesota. Notre père avait vécu en Angleterre et notre mère à New York. Je pense que nous avons vraiment grandi comme tous les enfants du Midwest. L’obsession de nos parents pour notre éducation nous a sans doute permis ensuite de quitter la région, alors que la tendance classique des gens du Midwest est de rester où ils sont, de ne pas bouger.

Frances McDormand dit que son personnage, comme la plupart des habitants du Minnesota, n’a aucun sens de l’introspection, qu’il ne pense pas mais vit au jour le jour. Vous étiez différents ? Je ne suis pas sûr que nous étions particulièrement introspectifs ! Nous sommes un peu loin de ce que nous représentons dans Fargo. Nous avons grandi là, nous y retournons. Aujourd’hui, nous regardons le Minnesota depuis New York, mais pas comme des New-Yorkais.

Pendant votre adolescence, est-ce que le cinéma constituait votre intérêt principal ? Quel genre de films alliez-vous voir ? Nous allions peu au cinéma. La plupart des films que l’on voyait, comme tous les gamins de banlieue, c’était à la télé. Notre expérience du cinéma était à 90 % télévisuelle. Nous voyions vraiment de tout. Ce qui était dans l’air.

Comment avez-vous décidé de faire du cinéma ? Lorsque quelque chose vous intéresse et que vous avez l’opportunité de poursuivre des études qui vous plaisent, cela se développe. En allant dans une école de cinéma, je me suis rendu compte que j’aimais écrire, faire bouger une caméra, puis j’ai trouvé un boulot d’assistant monteur. Je crois que c’est là que j’ai le plus appris, par exemple comme assistant du premier film de Sam Raimi. J’y ai appris la technique du cinéma mais aussi la manière dont on finance un film, tous les aspects pratiques. Je crois que les premiers films de Raimi ont été importants pour moi en me montrant que l’on pouvait produire des films de manière totalement indépendante et avoir du succès. Cela a influencé Sang pour sang. Les films de Sam nous ont donné une impulsion.

Il y a des interrogations philosophiques dans vos films…Des personnages ne contrôlent pas leur destin…Ethan, vos études de philosophie vous ont-elles servi dans votre travail de scénariste ? Non, cinéma et philo sont des domaines très séparés. J’ai fait de la philo parce que cette discipline m’intéressait, je suivais les cours, mais ce n’est pas lié aux films. En outre, pour nos films, notre démarche n’est jamais aussi abstraite.

Avec vos budgets on vous considère encore comme des cinéastes indépendants. Quelle relation avec Hollywood ? Il est difficile de nous situer par rapport à ça car le panorama est de plus en plus éclaté, le business du cinéma est de moins en moins centralisé. Quatre de nos films ont été distribués par des majors. Joel…C’est une situation qui se mord la queue…Beaucoup de majors mettent en place des structures satellites, des petites compagnies. Mais ce qui est curieux, c’est que cela existait déjà lorsque nous avons commencé, le cinéma indépendant devenait populaire et les studios avaient créé ces compagnies pour tirer parti de cette situation. Après quelques années, ils ont réalisé que ce n’était pas leur affaire et ces structures ont disparu. Mais les films indépendants, eux, existaient toujours. Quelques années sont passées et voilà que les studios reviennent dans la danse. C’est vraiment bizarre ! Je crois que fondamentalement ce n’est pas une mauvaise situation, on peut trouver des distributeurs à travers les indépendants, les structures satellites ou les majors.

Quel est votre statut aux Etats-Unis aujourd’hui ? Etes-vous connus, populaires, à la lisière des indépendants et des majors ? Nous sommes encore considérés comme des cinéastes indépendants connus. Nous sommes connus dans le métier, nous avons une bonne cote auprès du public qui va voir des films indépendants, mais la population américaine qui connaît Spielberg et Cameron n’a sans doute jamais entendu parler de nous.

Avez-vous peur que le cinéma soit avalé par les grands systèmes de communication, les nouvelles images et les nouvelles technologies ? Ethan…J’ai tendance à ignorer tout cela Internet ou les nouvelles technologies. Pour Le Grand saut, il était intéressant de se confronter aux nouvelles technologies, mais c’était principalement pour les effets spéciaux. Joel…Le cinéma, c’est une manière de raconter des histoires. Il y aura toujours des gens qui utiliseront la technologie et les images dans d’autres buts, mais il y en aura toujours d’autres pour désirer aller voir des histoires au cinéma. Je ne crois pas que le cinéma puisse être dévoré par les jeux vidéo ou les effets spéciaux gigantesques.

Pourquoi continuez-vous à travailler tous les deux ensemble ? Peut-on imaginer un film de l’un de vous seulement ? Ethan…Nous ne nous posons jamais cette question. Nous travaillons comme cela et nous en sommes contents. Joel…Nous fonctionnons très bien. Et sans doute est-il plus facile au niveau pratique, pour régler les détails, d’avoir un collaborateur proche pour discuter. C’est devenu une habitude.

Un rêve américain tourmenté par Christophe Chabert

Joel et Ethan Coen et leur cinéma, où le rêve américain est transformé en cauchemar absurde et métaphysique, plein de bruit et de fureur…«Tout ce que je connais, c’est le Texas.» En voix-off, sur fond de puits de pétrole au crépuscule, voilà ce que prononce le détective privé suant et meurtrier au tout début de Blood Simple (1984), œuvre inaugurale des frères Coen. Cela ne l’avait pas empêché, au préalable, d’ébaucher une balbutiante philosophie de l’existence, faite de bouts d’actualité mal digérés et de réflexions typiquement américaines. Une philosophie de traviole, mais une philosophie quand même, ramenée in fine au bon sens texan et à une inculture assumée. À l’autre bout de leur œuvre, les frères retournent au Texas dans No Country for Old Men (2007). Adaptant le roman de Cormac MacCarthy, ils matérialisent une autre figure de tueur mémorable Anton Chigurh, incarné par un Javier Bardem implacable, ange de la mort lancé à la poursuite d’un cowboy poissard ayant dérobé une fortune à un cartel de la drogue. Chigurh aussi possède une philosophie de la vie basée sur l’absurdité de l’existence, nettoyant les principes éthiques et spirituels de ses futures victimes par un appel au hasard «Call it !» comme dernière planche de salut. Si le cinéma des Coen voyage à travers l’Amérique, du Nord Dakota de Fargo (1996) au Los Angeles du Big Lebowski (1998), de l‘Arizona d’Arizona Junior (1987) au New York d’Inside Llewyn Davis (2013), inscrivant tous leurs films dans une géographie aussi précise que révélatrice, quelque chose transcende ce goût de la couleur locale, un sentiment métaphysique auquel les personnages, mal armés pour l’affronter, se cognent comme des mouches dans un bocal. Le chaos règne dans les mécaniques parfaitement réglées des frères Coen, un vent d’incertitude souffle et même une tornade comme dans leur très personnel A Serious Man (2009) sur le contrôle scrupuleux qu’ils exercent dans leurs mises en scène. C’est particulièrement le cas dans le diptyque qui les a imposés auprès de la critique et du public, écrits simultanément et tournés dans la foulée, sortis en salles à moins d’un an d’écart, le premier dans une certaine différence, le second auréolé d’une palme d’or cannoise, Miller’s Crossing (1990) et Barton Fink (1991) mettent au point cette savante dialectique entre le particulier et le général, la littéralité et l’allégorie, le hasard et le destin.

Les frères Coen, cinéastes indépendants

L’importance d’une indépendance scénaristique

par Julie Assouly

Soutenus en studio ou pas, Joel et Ethan sont de véritables cinéastes indépendants. C’est sur ce constat que Josh Levine achevait son ouvrage consacré aux deux frères en 2000, avant même que ces derniers ne collaborent de façon régulière avec des majors. L’auteur laissait entendre, comme d’autres critiques depuis, que le mode de financement ne constituait plus le trait définitoire majeur du cinéma indépendant. Ainsi, la remise en question, ces dix dernières années, du statut de cinéastes indépendants que les frères Coen avaient acquis dès la sortie de leur premier film, Blood Simple (Sang pour sang, 1984), soulève-t-il le problème récurrent de définir ce qu’est le cinéma indépendant. Ce long-métrage, entièrement autofinancé en faisant du porte-à-porte dans leur Minnesota natal et distribué par une petite structure indépendante, obtient le Sundance Grand Jury Prize en 1985. Forts de ce premier succès, les deux frères proposent à ce même distributeur, Circle Films, dirigé par Ben Berenholtz, de produire Arizona Junior (Raising Arizona, 1986), Barton Fink (1990) et Miller’s Crossing (1991). Leur collaboration prend fin en 1994 lorsque Joël et Ethan réalisent Le grand saut (The Hudsucker Proxy) pour la Fox. Il serait faux d’affirmer que les deux frères avaient d’emblée rejeté l’idée de faire un film de studio. Lorsque Michel Ciment et Hubert Niogret leur demandent, dès 1987, quel est pour eux le mode de production idéal, indépendant ou par un studio, Ethan répond que leur première expérience de cinéma indépendant a été le fruit d’un concours de circonstances. Plus tard, Joël ajoutera que la suivante fut également dépourvue d’une prise de position idéologique…Nous aurions pu chercher l’argent ailleurs, peut-être dans un studio. Grâce à Blood Simple, nous connaissions Circle Films. On leur faisait confiance, c’était naturel de travailler avec eux, il n’y avait aucune idéologie derrière ces choix. Tant que nous pourrions conserver le type de contrôle que nous souhaitons, nous pourrions accepter le financement d’un studio. Dix ans plus tard, ils diront au sujet des grosses productions qu’elles sont pour la plupart de piètre qualité…C’est vrai que la plupart sont de la merde…Pourtant, les frères Coen ne sont pas des francs-tireurs du cinéma indépendant américain, ils ne sont ni Roger Corman, ni John Cassavetes, ni David Lynch car, ainsi que le fait remarquer Hal Hinson en préambule à une interview…ils ne voient pas de conflit entre l’art cinématographique et le divertissement cinématographique. Ce qui explique leurs collaborations très régulières avec les studios.

Pour les trois films suivant, Circle Films négocie avec la Fox une participation limitée aux budgets leur permettant de garder une part majoritaire et aux deux réalisateurs de conserver leur intégrité artistique. Les frères Coen se disent alors « très chanceux » d’être parvenus à un tel accord, qu’ils doivent en partie aux limites budgétaires qu’ils se fixent pour chaque film…Sang pour sang 1,5 Millions $, Arizona Junior 6 Millions. Pourtant, leur carrière prend un tournant inattendu lorsqu’ils acceptent de réaliser Le Grand Saut pour la Fox. Leur ami Sam Raimi, le réalisateur et scénariste de The Evil Dead, 1981, les convainc de faire ce film à gros budget plus de 30 millions de dollars, dont il devient co-scénariste avec les deux frères. Ce film est un parfait exemple du conflit difficilement surmontable entre le mode de production indépendant et celui des studios. Tout d’abord, la distribution des rôles leur est imposée avec Paul Newman, Tim Robbins et Jennifer Jason Leigh pour les rôles principaux. De plus Joel Silver, producteur de blockbusters, les soumet à une pression qui leur est inhabituelle, notamment lors de la promotion du film, si bien qu’ils le nomment avec humour « le dernier nabab », jugeant son implication dans le film comparable à celle d’un Darryl Zanuck ou d’un Irving Thalberg. Après cette expérience, les Coen se méfient des studios et, lorsqu’ils collaborent de nouveau avec ces derniers, c’est uniquement en s’assurant de garder un contrôle complet sur leur film. On ne peut pas réduire la définition de l’indépendance au seul aspect financier, car, qu’il s’agisse de Sang pour sang ou de Evil Dead, tous deux ont en commun leur grande inventivité dans l’esthétique et dans l’idéologie qu’ils préfigurent avec le refus des conventions, renouveau des genres tels que le néo-noir et le film d’horreur. Geoff King, spécialiste de la question de l’indépendance au sein du cinéma américain, remarque le tournant pris par les réalisateurs indépendants au milieu des années 1980 quand, au lieu de faire de leur indépendance financière une composante indispensable à leur identité, ils sont soit automatiquement phagocytés par les grands studios, soit simplement séduits par les possibilités matérielles qu’ils offrent. Dans ce cas, le désir de faciliter la réalisation d’un film s’avère plus puissant que celui d’écrire l’histoire du cinéma en endossant un rôle de renégat. La fin justifie les moyens. Selon King, la définition de cinéma indépendant est alors plus que tout autre fluctuante . Aujourd’hui, les films dits « indépendants » semblent toujours identifiables, quoique ce ne soit pas nécessairement dû à la modestie de leur budget. La définition du cinéma indépendant a en effet été profondément altérée lorsque les frères Weinstein, dans les années 1980, ont compris et fait accepter l’idée qu’un tel cinéma pouvait lui-même être un marché. Désormais, le mode de financement n’est donc plus le premier critère déterminant le statut d’indépendant, d’où l’intérêt de prendre en considération le scénario.

Un film indépendant se définit…Par le milieu dans lequel il est réalisé avec des conditions aussi éloignées d’Hollywood que possible en termes économiques, sociaux et géographiques. Des choix esthétiques marqués voire avant-gardistes et une relation à des sphères idéologiques, politiques et socioculturelles bien plus étendues que les films hollywoodiens. Certaines réalisations indépendantes se tiennent à l’écart des productions commerciales dans les trois domaines par des très petit budget, une distance vis-à-vis de l’esthétique conventionnelle d’Hollywood et des perspectives intéressantes sur des questions socio-économiques d’actualité.

Le tout est de savoir en quoi un film peut être considéré comme indépendant s’il ne remplit pas le premier critère, celui de l’autonomie financière. Il semble que, dans cette zone grise, la liberté de ton et de thématique, que l’on serait tenté de nommer « indépendance idéologique », portée par un scénario original écrit par le réalisateur lui-même, puisse être ajoutée avec profit aux autres critères. En ce sens, les frères Coen n’ont finalement jamais cessé d’être des cinéastes indépendants tout en collaborant régulièrement avec Hollywood. Les frères Coen, jusqu’à récemment, n’avaient pas vraiment fait leurs films dans un système de studio. Leurs films sont généralement financés en dehors de la boîte par des personnes qui les obtiennent, et ils ont eu des succès financiers en faisant des films qui sont devenus des films plus grands que ce que le concept aurait pu être. En d’autres termes, les frères Coen n’ont pas l’intention de faire un grand film commercial.

Comme le suggère ici l’acteur/réalisateur Billy Bob Thornton, les deux frères ont su s’entourer d’interlocuteurs extérieurs respectant leur point de vue mais capables de négocier avec les studios. La spécificité de leur démarche réside dans leur façon de distinguer le travail de production et celui de la distribution. Le premier reste sous leur contrôle et celui de leurs proches collaborateurs, tandis que les studios servent de tremplins promotionnels. Après leur expérience pour le moins décevante, Le Grand Saut est leur premier échec critique et financier, les frères ne refont plus l’erreur de confier la production de leurs films à une major. Ils s’adressent alors à une société britannique à la recherche d’œuvres originales et peu coûteuses, Working Title, qui produit leur thriller Fargo en 1996. Avec un budget dérisoire pour Hollywood de sept millions de dollars, ce film marque un retour à la simplicité d’une production indépendante. Le succès qu’il rencontre les conforte dans leur choix…Ils remportent l’Oscar du meilleur scénario original et Frances McDormand, celui de meilleure actrice. À partir de ce moment, ils continuent leur partenariat avec Working Title. Les producteurs Eric Fellner et Tim Bevan, fondateurs de la société, investissent dans leurs films dès qu’ils en ont la possibilité…The Big Lebowski (1998) O’ Brother (2000) The Barber (2001) Burn After Reading (2008) A Serious Man (2009) Inside Llewyn Davis en 2013. Le type de production, l’investissement et le choix des producteurs dépendent donc largement du scénario. Bien que les frères Coen aient scénarisé tous leurs films, ils ne sont pas systématiquement propriétaires de l’idée de départ. Il est donc important de distinguer un scénario original d’une adaptation littéraire et d’un remake, les deux dernières catégories n’étant pas libres de droits. Néanmoins, les deux réalisateurs/scénaristes exercent invariablement un contrôle total sur leur texte quel que soit le type de scénario, précisément parce que, selon eux, la réalisation du film commence dès la phase d’écriture…Pour nous, la création commence vraiment par le script dans toutes ses étapes; le tournage n’est que la conclusion. En s’attribuant tous les rôles clés du processus de création cinématographique, les frères Coen ont cloisonné leurs œuvres de façon à en préserver l’authenticité, la matrice de leurs films étant le scénario.

La place de l’écriture dans le cinéma coenien…

Préoccupation centrale du processus créatif des frères Coen. Grands amateurs de littérature, ils accordent une importance primordiale à l’élaboration de leurs scénarios qui donne lieu à un véritable jeu de ping-pong durant lequel ils dialoguent en huis clos, jusqu’à réaliser une œuvre entièrement collaborative. Joel explique…Nous nous asseyons simplement ensemble et le travaillons du début à la fin. Nous ne le divisons pas et chacun fait des scènes. Nous parlons de tout ensemble. Il en est de même durant chaque stade de la création de leurs films, de la distribution des rôles au montage, ce qui leur a valu le surnom de réalisateurs à deux têtes. Leurs goûts littéraires, en particulier pour les romans noirs et la littérature sudiste, influencent manifestement leurs scénarios, mais la création littéraire est également la passion d’Ethan, le cadet, qui a publié un recueil de nouvelles, des poèmes et une pièce de théâtre Gates of Eden (2008) The Drunken Driver has the Right of Way.

À Hollywood, le scénario a longtemps été considéré comme quantité négligeable, du fait de son « statut intermédiaire » qui le rendait inintéressant du point de vue littéraire et dérisoire dans le champ des études filmiques. Preuve en est le peu de reconnaissance conféré aux scénaristes à Hollywood. Dans les années 1950 se produit un changement de régime pour les scénaristes qui passent du statut de contractuels en contrat longue durée avec un studio leur imposant histoires et délais à celui d’indépendants, ou freelance. Ils peuvent dès lors travailler sur un seul script à la fois mais pour différents employeurs, et deviennent en contrepartie plus précaires. La disparition du système des studios a impliqué des budgets plus serrés et la fin de ces hangars remplis de scénaristes communément nommés « schmuks with Underwoods », travaillant à dix sur un script pour qu’au final quatre soient crédités au générique, explique le scénariste Marc Norman. En pointant du doigt cette question dans leur quatrième long-métrage, Barton Fink, les frères Coen semblent mener une réflexion sur leur propre expérience, le film traitant du blocage de l’écrivain dont ils auraient eux-mêmes fait l’expérience en écrivant Miller’s Crossing. Ils obtiennent alors la Palme d’Or à Cannes, ce qui contribue à les hisser au rang d’auteurs de cinéma. Mais la réflexion centrale sur laquelle porte Barton Fink s’inscrit également, de façon plus subtile, dans le registre autobiographique, en soulignant la vulnérabilité du scénariste lorsque celui-ci n’est pas également réalisateur et/ou producteur. Le problème majeur de Barton est en effet de ne pas pouvoir se contraindre à écrire une histoire sur commande ou à tenir compte des remarques absurdes d’un producteur mégalomane, ce à quoi les Coen échappent dans la réalité grâce à leurs multiples casquettes. Le simple processus de vouloir écrire un rôle pour un acteur ce que font presque systématiquement les deux frères, y compris pour Barton Fink n’est valable que lorsque le scénariste est aussi le réalisateur, car le scénariste indépendant n’aura généralement pas d’impact sur la distribution des rôles, contrairement au réalisateur.

Sur le plan du contenu narratif, comme, nous l’avons vu, sur le plan financier, Sang pour sang et Arizona Junior sont considérés comme de purs produits du cinéma indépendant tant ils s’opposent aux manifestes patriotiques de l’ère reaganienne, piétinant les valeurs du mode de vie à l’américaine et du rêve américain : ils donnent à voir des situations familiales atypiques avec l’adultères, la stérilité, l’homosexualité, ou des paires antinomiques comme le barman et la femme du patron, le voleur et la femme flic, l’intellectuel naïf et le tueur en série pervers, des meurtres et déviances en tout genre les plaçant en héritiers des films du Nouvel Hollywood . Sur le plan esthétique et sur le plan technique, le cinéma coenien suit une voie intermédiaire, innovateur par des angles de prises de vues inhabituels, déconstruction des genres…, tout en conservant un profond respect pour le cinéma classique hollywoodien qu’il cite abondamment, et dont les deux réalisateurs ont conservé le savoir-faire et la méthode…Je ne sais pas comment vous pouvez entrer dans un film sans un script fini, avoue Joël. Si les frères Coen ont renouvelé le cinéma indépendant, ce n’est manifestement pas par goût pour l’improvisation, comme dans le cas des films de la Nouvelle Vague ou encore ceux d’un courant indépendant apparu dans les années 2000 aux États-Unis, le « mumblecore » qui fait de l’improvisation une règle. Cela renforce l’idée selon laquelle il existe plusieurs cinémas indépendants au sein desquels le scénario joue souvent un rôle central, le cas des studio indépendants en est un bon exemple.

Une indépendance sous contrôle…

Dès le début des années 1990, les grands studios, conscients du marché que représentait le cinéma indépendant aux États-Unis, ont créé des filiales telles que Sony Classics en 1991, ou Fox Searchlight en 1994. Celles-ci s’investissent d’abord dans la distribution de films réalisés indépendamment. Mais la tendance des années 2000-2008 est à la production de films indépendants dits « specialty films » grâce à ces filiales toujours plus nombreuses. Deux stratégies régissent donc ces « mini-studios », soit l’acquisition de films indépendants en vue de les distribuer, soit la production de films indépendants susceptibles de devenir des succès commerciaux. Les deux exemples cités sont éloquents…Little Miss Sunshine en 2006 produit indépendamment et distribué par Fox Searlight, et Juno en 2007) produit et distribué par la même firme un an plus tard. Du point de vue scénaristique, la différence entre ces deux films, pourtant assez proches dans l’esprit, est considérable. Juno, contrairement à Little Miss Sunshine, a dû franchir l’étape laborieuse du « development », consistant à adjoindre au scénario original qui reste la sève créatrice d’un film indépendant, les remarques plus ou moins judicieuses des producteurs et autres conseillers du studio dans le but de niveler l’intrigue en la purgeant de son essence provocatrice ou controversée par exemple la mort par overdose du grand père lubrique et drogué dans Little Miss Sunshine, dont on ne trouve aucun équivalent dans Juno. L’indépendance scénaristique devient alors gage d’intégrité artistique pour le réalisateur.

Les frères Coen ont parfois été critiqués pour avoir vendu leur âme au diable ou retourné leur veste en acceptant de réaliser des films comme Intolérable Cruauté et Ladykillers qui ont tous les atours de la comédie hollywoodienne formatée en budget et stars. Pourtant, quel que soit le résultat au box office, ils sont parvenus à garder leur liberté scénaristique, chose peu courante à Hollywood. Leurs films les plus récents comportent des scènes et contenus narratifs qui ne figurent généralement pas dans un film hollywoodien grand public. À la lumière de ces derniers arguments, on pourrait attribuer l’échec commercial du Grand Saut à une hybridation mal maîtrisée entre film indépendant et production formatée par un studio. Il s’agit d’un film typiquement coenien avec tout l’appareil citationnel et l’humour noir que cela suppose, mais dont le budget et la distribution sont dignes d’une grosse production hollywoodienne. Les frères Coen, ayant négocié le contrôle total de leur scénario refusant même certaines suggestions de Raimi qui pourtant le coécrit, échappent à la phase de development, l’intrigue n’est donc pas nivelée par le studio afin de convenir au profil de spectateurs ciblés. Pourtant, le film est vendu par Joel Silver et la Fox comme une grosse production. Le décalage entre la grande originalité de l’histoire renforcée par de nombreuses citations et les attentes du « grand public » est trop important et le film est un échec commercial. Sa destinée aurait certainement été bien différente s’il avait été produit indépendamment avec un budget réduit, moins d’effets spéciaux et un casting plus anodin et destiné à un public d’amateurs de cinéma d’auteur. Car la force du cinéma des frères Coen réside dans leur faculté à réaliser des films originaux sans gros moyens comme ils le prouvent avec The Big Lebowski, ce qui est principalement dû à leur savoir-faire d’auteurs. Ils écrivent une histoire tout en sachant d’emblée comment la réaliser et la monter, avec également une bonne estimation de leur budget…Nous suivons le script très attentivement, et un grand nombre d’éléments de production sont déjà inclus. Ce que confirme à nouveau Billy Bob Thornton lorsqu’il décrit son tournage avec les deux frères...Ils savent juste ce qu’ils veulent. Leurs trucs sont tellement rédigés que vous n’avez pas besoin d’ad-lib. Vous ne trouvez pas le besoin. Finalement, après avoir alterné entre la production indépendante et des essais plus ou moins fructueux avec les studios, il semblerait que le choix du « studio independent » leur ait été assez profitable, puisque No Country For Old Men, leur plus grand succès critique en date, est produit par Paramount Vantage et Miramax.

Conclusion…

Si le cinéma des frères Coen est un cinéma indépendant, c’est donc bien grâce à leur statut de scénaristes, réalisateurs, producteurs, monteurs et leur capacité à évoluer de façon autonome aussi bien dans la sphère indépendante que dans celle des grands studios. De fait, ils sont devenus des auteurs consacrés au niveau international dès le moment où ils ont obtenu l’Oscar du meilleur scénario original pour Fargo. Les multiples récompenses qu’ils remportent pour No Country for Old Men comptent à nouveau celle du meilleur scénario, preuve supplémentaire qu’ils sont bien plus que des réalisateurs.

La seconde marque de leur indépendance est sans aucun doute un choix de carrière consistant à ne pas se laisser aveugler par leur notoriété. Ils semblent ne jamais avoir envisagé de devenir exclusivement des réalisateurs de grosses productions hollywoodiennes, même après leurs succès aux Oscars, ce qui tient en partie à leur goût pour l’écriture et à leur désir de contrôler leurs œuvres. Que leurs films soient des succès ou des échecs commerciaux, produits par des indépendants ou des majors, ils signent toujours leurs scénarios et c’est ainsi qu’ils conservent leur identité et leur libre-arbitre. Aussi, dans le discours qu’ils prononcent en recevant l’Oscar de meilleurs réalisateurs en 2008, remercient-ils l’industrie du cinéma…Nous sommes très reconnaissants à vous tous de nous avoir permis de continuer à jouer dans notre coin du bac à sable…L’analogie entre Hollywood et un bac à sable où se côtoient des enfants renforce l’idée qu’en limitant l’interaction avec les grands producteurs, donc en faisant appel à des intermédiaires, les possibilités de voir leur travail accaparé par cette immense machine diminuent. C’est bien le cloisonnement de leurs œuvres qui garantit aux deux frères leur liberté d’action, et leur donne la possibilité de réaliser les films qu’ils souhaitent à leur manière, avec toujours une grande part d’espièglerie. Toutes les explosions de violence naîtront donc d’une frustration, l’insatisfaction d’une existence sans but ni saveur trouvant son reflet dans le paysage hivernal immaculé. Jerry Lundegaard (William H. Macy tout en regard de chien battu), oppressé et méprisé par tous, trouve ainsi la pire solution pour se sortir de ses problèmes en faisant kidnapper sa propre femme. Cette frustration est évacuée de manière bien plus brute et gratuite par les deux kidnappeurs, témoignant de leur stupidité. Un glaçant crime nocturne vient souligner le caractère imprévisible d’un mutique Peter Stormare tandis que l’agression verbale constante puis là aussi le vrai meurtre le confirmera pour Steve Buscemi. Parallèlement, les rapports tendres entre Frances McDormand et son époux (John Carroll Lynch) apportent une respiration qui montre un ailleurs possible plus équilibré si l’on daigne se satisfaire de son existence. La bascule vers des penchants négatifs ne reposera pas sur une quelconque dérive sociale chez les Coen…Les nantis comme les démunis étant tout aussi aptes à courir à leur perte mais plutôt, comme souvent avec eux, en posant un regard lucide sur les dérives possibles de la nature humaine. Nous ne sommes pourtant pas dans l’extrême noirceur ou l’ironie mordante dont ils sont capables, les cinéastes nous laissant atterrés sans totalement nous autoriser à rire, nous horrifiant sans complètement prendre tout cela au sérieux. On touche à un fascinant équilibre idéalement saisi qui pose à la fois l’émotion et la distance contemplative sur le drame en marche.

Une réussite exceptionnelle qui leur vaudra un accueil critique triomphal couronné par Prix de la mise en scène à Cannes 1996 et les Oscars 1997 de la meilleure actrice (Frances McDormand) et du meilleur scénario original.