En travaillant sur la série Le Bureau des Légendes, je me suis rendu compte que j’allais pouvoir faire les choses sur la longueur et que c’était une continuation du projet du film Les Patriotes, de rentrer en profondeur. C’est un film long, de 2h20, c’est vrai que c’était un peu lent et long, mais la série m’a permis de prolonger la démarche, c’est sûr.

Eric Rochant

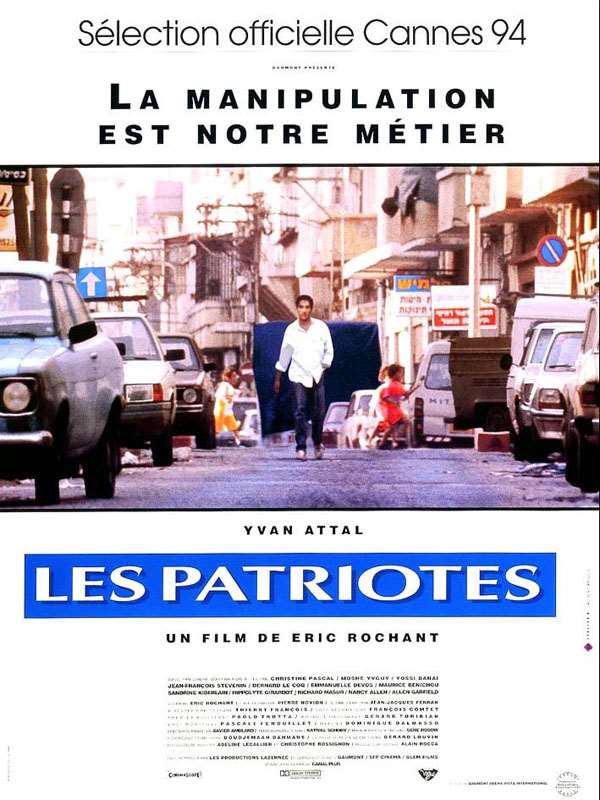

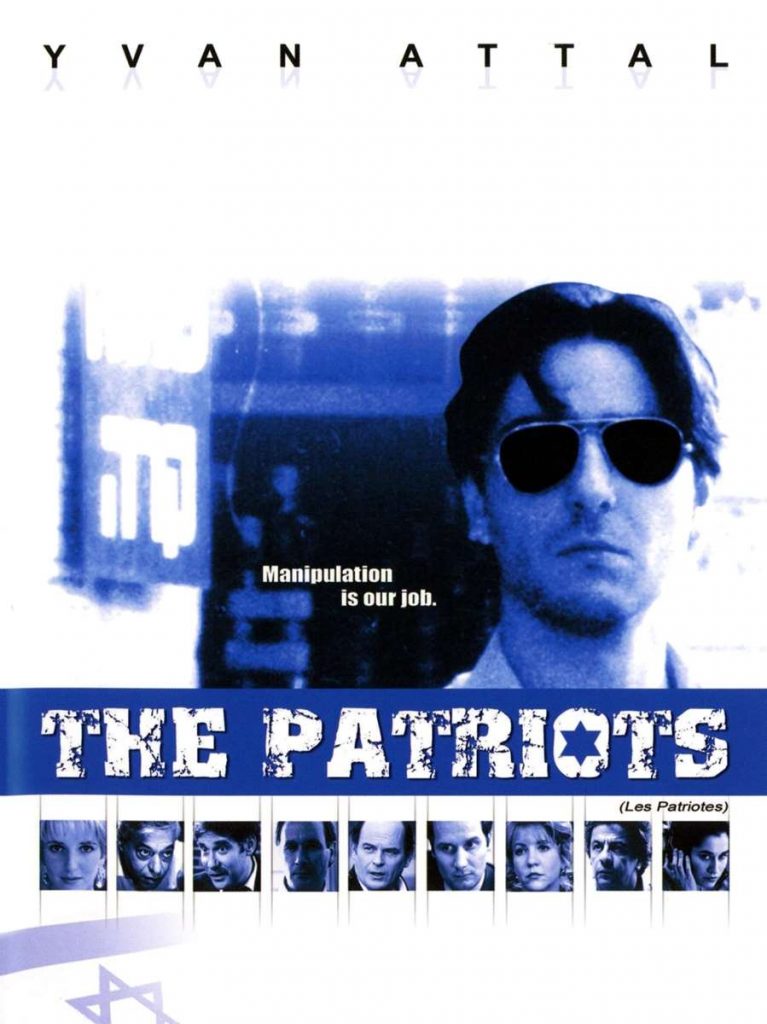

Le film d’espionnage, c’est une banalité de le dire, n’a jamais été une spécialité française. Les Patriotes réalisé en 1993 par Eric Rochant, est une notable exception à cette règle, certainement l’un des plus brillants hommages rendus au genre par le cinéma français. Sous l’influence de John Le Carré et du cinéma américain des années 1970, le film met en scène un jeune Français d’origine juive, Ariel, qui part s’installer en Israël et y est recruté par une section ultra-secrète des renseignements de ce pays, qui le ravit au Mossad en raison de ses brillants résultats. Deux de ses missions font l’objet du film, tirées d’événements réels survenus à Paris et à Washington durant les années 1980. La première est inspirée d’une action qui a mené au bombardement d’installations nucléaires irakiennes par l’aviation israélienne, la seconde de l’affaire Jonathan Pollard, cet officier des renseignements américains retourné par les Israéliens. D’une construction narrative élaborée, le film fait la part belle à la banalité industrieuse et aux techniques de manipulation nécessitées par l’espionnage plutôt qu’à l’action spectaculaire. Cette approche, servie par un casting remarquable et une mise en scène aussi inspirée qu’efficace, produit un film intense, cruel et romanesque, hanté par la question du double jeu et de la double appartenance. Après le succès d’Un Monde sans pitié (1989), puis l’échec d’Aux yeux du monde (1991), ce troisième long métrage d’Eric Rochant, grosse production où le réalisateur jouait une conception à la fois populaire et ambitieuse du cinéma, ne fut pas accueilli à sa juste valeur. Quinze ans plus tard, sa réussite est pourtant toujours aussi flagrante.

DESTIN D’UN FILM CULTE…

Quand on regarde l’histoire du cinéma, on remarque qu’il y a des films aux allures de pivot, de virage général ou spécifique de l’industrie…2001 l’odyssée de l’espace…La Porte du Paradis. Plus encore, il y a des films qui auraient pu changer les choses…L’histoire du film Les Patriotes est très intéressante. En 1994, Eric Rochant est un cinéaste prometteur et ambitieux tout juste sorti du succès d’Un monde sans pitié, film culte érigé en porte-étendard de toute une génération, il décide de passer à un tout autre genre de production, et pas des moindres. Un film fou, pour être précis. Un thriller d’espionnage politique de trois heures sans aucune star bankable et un budget gigantesque pour l’époque (soixante-dix millions de francs) pas la peine d’être un expert en cinéma français pour se rendre compte à quel point un tel projet est casse-gueule. La première du film est alors organisée à Cannes en 1994, en sélection officielle. Standing ovation, plusieurs critiques voient alors Rochant Palme d’Or, mais des voix s’élèvent, qualifiant Les Patriotes de film pro-israélien, de pamphlet sioniste. Dans les jours suivants arrive Pulp Fiction, et les rêves de gloire de Rochant s’envolent avec. Les Patriotes fera un four, et tout le monde l’oubliera presque aussitôt. C’est donc un peu ça le destin d’un film maudit dont personne ne voulait, pour lequel le public n’était sans doute pas prêt. Résultat ? Le film politique à la française est relégué au placard pour la décennie suivante, Rochant se dégoûte du cinéma et ses rêves de grandeur s’évaporent au même moment. C’est d’autant plus triste quand on redécouvre le film deux décennies plus tard. Rochant dit s’être inspiré des romans de John Le Carré, jusqu’à nommer l’un de ses personnages en hommage à Bill Haydon, s’inspirant principalement de la qualité qu’a l’écrivain anglais à décrire avec réalisme et détails la réalité et le quotidien des services secrets avec sa bureaucratie, les écoutes, les filatures…l’anti-James Bond en somme. On retrouve tous ces éléments dans Les Patriotes, très écrit et dialogué, à des kilomètres du film d’espionnage habituel. Et cette volonté de toucher au réel se reflète aussi dans la mise en scène et quand on demande aujourd’hui à Rochant où agissent les meilleurs créateurs, il répond…à la télévision. On retrouve effectivement un peu de David Simon, dans sa manière de montrer l’enquête trainer, de définir avec finesse des personnages fascinants, mais aussi dans le cadre. Rochant filme l’ensemble pour mieux décrire l’intime, traite la menace et la paranoïa avec beaucoup de sobriété et paradoxalement beaucoup d’envergure spatiale, on n’est pas loin de Michael Mann et de Francis Ford Coppola et plus spécifiquement de Conversations Secrètes.

Ce qui fait polémique, c’est la question israélo-palestinienne. On suit des agents du Mossad, près de la moitié du film se déroule à Tel Aviv, mais la Palestine, la politique invasive d’Israël et ses actions largement critiquables ne sont jamais citées. Certains y voient de la naïveté, d’autres une forme de soutien, la réponse est pourtant bien plus compliquée. La démarche est effectivement apolitique, il n’est jamais question de soutenir tel ou tel parti, la prise de position est quasi-nulle. La démarche tient davantage de l’exercice de style en traitant de l’espionnage par le prisme d’Israël, par définition un pays à la position complexe, tiraillé par son ambiance paranoïaque et la peur constante d’une invasion ou d’un « nouvel Holocauste », comme cela est cité plusieurs fois dans le film, ses traités de filiation avec les plus grandes agences du monde et donc les États-Unis et la « performance » de ses propres réseaux d’espionnage. Car si la Palestine n’est jamais citée, elle est souvent induite indirectement. Les Patriotes traite en grande partie de la position d’Israël, de ses craintes, de son avenir. Un propos intelligent sans être invasif. C’est aussi un vrai film d’acteurs. Yvan Attal est excellent, pourtant dans un rôle difficile, l’acteur rappelle même parfois Al Pacino. Mais ce sont les seconds rôles qui impressionnent, Bernard Le Coq, l’un des acteurs les plus sous-utilisés du cinéma français, brille dans ce qui est sans doute l’une de ses meilleures interprétations, Sandrine Kiberlain surprend comme à chaque fois, Yossi Banai et Richard Masur se révèlent complètement. La direction d’acteurs est géniale dans son ensemble on sent que chaque rôle, chaque personnage a été écrit pour son interprète, jusque dans le plus discret des figurants. Il y a un côté très « américain » dans ces différents choix, appuyé par l’écriture et la mise en scène. C’est probablement l’une des influences les plus importantes de Rochant, et on le ressent à chaque minute la démarche y fait évidemment écho. La première version durait plus de trois heures, le film aurait donc été amputé de près d’une heure entière. Difficile aujourd’hui d’espérer pouvoir un jour découvrir cette version, tant le film, qui fut un flop retentissant à l’époque de sa sortie, est tombé dans un oubli injustifié. Il y a du talent, du génie, dans le cinéma de Rochant. Cette manière d’allier des références, des muses pourtant pas très adaptées à leur contexte de lecture, avec un sujet polémique pourtant traité à la perfection à tel point qu’il n’en devient que magnifié et évident, l’utilisation d’acteurs géniaux dans des rôles qui semblent taillés pour eux. On n’est pas très loin du chef d’œuvre et c’est rageant, parce qu’il est évident que si Les Patriotes avait marché, le cinéma français n’aurait sûrement pas le même visage aujourd’hui. Poignant, maîtrisé, surprenant, brillant, on manque de qualificatifs pour désigner le film de Rochant. On met de côté l’émotion, on met de côté l’action, on ne garde que la paranoïa d’un pays prêt à tout pour continuer à survivre en sécurité, le traitement d’un espionnage d’un réalisme et d’une crédibilité rarement vu dans un film et encore moins dans un film français. C’est comme si on croisait le traitement paranoïaque d’un Conversation Secrète, le talent d’un John Le Carré et la portée philosophique et sociale d’un « The Wire ». Sur le papier, ça parait exagéré, mais il faut le voir pour le croire. Indispensable.

PORTRAIT. par Willy Le Devin

Eric Rochant, phénomène et malotru.

Showrunner du Bureau des légendes, le cinéaste est aussi méfiant et attachant que ses espions.

Ça, il la tient sa légende, Eric Rochant. D’abord parce que sa série d’espionnage sur Canal +, le Bureau des légendes, est peut-être en train de devenir la meilleure de l’histoire de France (on ose). Ensuite parce que le gonze ressemble à s’y méprendre à son directeur du service des clandestins, un quinqua marlou et un peu fatigué à qui on ne la fait pas, joué par Jean-Pierre Darroussin. Ce soir d’avril, après un footing dans les labyrinthiques couloirs de la Cité du cinéma à Saint-Denis, on le gaule dans l’ascenseur en inox. L’idée d’une interview d’une heure et demie lui provoque une inspiration-expiration à enseigner dans toutes les écoles de relaxation. Farouche, un tantinet bougon, Rochant ne sort du bois qu’avec parcimonie, lassé des assauts à la baïonnette d’une presse torpillant ses films depuis deux grosses décennies. Aux extrémités de son omelette pénitente, des œuvres d’espionnage.

Les Patriotes, présenté à Cannes en 1994. Yvan Attal, imberbe et fluet, y devient un bidasse zélé de l’Unité 238 du Mossad. Un film panthéonesque pour qui connaît l’ombre du renseignement mais qui, étonnamment, accoucha d’un four. Pourtant, tout y est avec le supérieur qui laisse dix minutes à son troufion pour qu’il siphonne le maximum d’infos à une cible, le cloisonnement interservices, le dévouement aux couleurs, l’art de la manipulation. Ebahis par le réalisme du film, les formateurs de la DGSE le projettent encore aujourd’hui aux recrues. Cette auréole sera déterminante dans le choix de l’agence de collaborer à une fiction pour la première fois de son existence, ce qui est monnaie courante pour la CIA à Hollywood. A l’heure de l’incipit, le ton fut néanmoins comminatoire. Lorsque la «Dégé» apprend que Rochant ourdit une série sur ses infiltrés, Nicolas Wuest-Famose, l’ex-chargé de communication, déboule sans prévenir à la prod, écoute attentivement, et repart aussi sec. Quelques semaines plus tard, le directeur de la DGSE, Bernard Bajolet, avertit carrément Rochant que si le scénario ne le convainc pas, il repartira sans le logo de la boutique… A l’orée de la 3e saison, qui a commencé ce lundi, le carton est absolu. Pour Eric Rochant et la DGSE, qui s’adjuge une promotion glamour. Touchants, stratèges, victorieux, Malotru, Moule à gaufres, Phénomène, les personnages de la série, lustrent l’image d’un service longtemps plombé par la pathétique affaire du Rainbow Warrior. La hype est si ostentatoire que la DGSI et la DRM, les homologues de la DGSE chargés du contre-terrorisme et du renseignement militaire, en crèvent de jalousie. Tout à son flegme, Rochant ne s’emballe pas. Le sérail cannois l’a vexé comme un pou en n’adoubant que du bout des lèvres Les Patriotes…Visiblement, il n’était pas possible de faire un film à gros budget sans vedette, pique-t-il, revanchard.

A l’époque, la critique pointait surtout l’absence de point de vue d’un long métrage consacré au Mossad mais évacuant totalement la question palestinienne. Son Bureau des légendes suscite, lui, une infinité d’interprétations. Rochant et la DGSE entretiennent une correspondance régulière par mails, splendide agrégateur de fantasmes. L’auteur y pose ses questions, l’agence y rétorque entre silences, mensonges, et toute la désinformation qu’elle souhaite. Pour que ce soit drôle jusqu’au bout, elle glisse ici ou là un élément juste. Anecdote ultime, celle du chef décorateur, volontairement désorienté dans les couloirs de Mortier durant les repérages pour qu’il ne puisse noircir son carnet de notes avec force détails. Rochant dit avoir trouvé « beaucoup de choses sur Internet », « n’avoir rencontré aucun jihadiste de retour de Syrie » et « s’être inspiré du film Zéro Dark Thirty », sur la traque et l’élimination de Ben Laden. En creux, c’est la liberté d’action de Rochant qui est vivement questionnée. Lui dément avoir été bridé de quelque façon que ce soit. Mais d’aucuns voient dans les lieux où se réalisent les projections presse, la DGSE et le ministère de la Défense, une marque de la tutelle des autorités. Ceci étonnera sûrement, mais les récits d’espionnage « ne branchent pas spécialement » Rochant. « Ils sont surtout, clame-t-il, un moyen de parler d’histoire, de géopolitique, de l’état du monde. » Les attentats du World Trade Center ont sulfaté ce qui lui restait d’idéalisme. Quant à la révolution iranienne, elle a enfanté selon lui la dernière des utopies modernes…L’islamisme politique. Rien d’étonnant à voir l’Etat islamique truster un rôle central dans le Bureau des légendes. D’utopies justement, ou du moins de leur disparition, il fut question dans Un monde sans pitié, le premier long métrage d’Eric Rochant sorti en 1989. Le cinéaste y déroule la vie d’un trentenaire se noyant dans une France déjà nihiliste, où seul l’amour transgresse quelque peu l’évidence d’une destinée morose. César du meilleur premier film, l’opus devient illico ce que l’on appelle communément une «œuvre générationnelle», sans que l’on ne sache jamais trop ce que cette appellation recoupe. Ensuite, il y aura les Patriotes et un désert dédaléen. A l’Idhec (ex-Fémis), au sein d’une promo distinguée…Noémie Lvovsky, Pascale Ferran, Arnaud Desplechin, Rochant cultive sa différence, ce sens du contre-pied, presque du doigt d’honneur. «J’étais très formaté par le cinéma politique américain», narre-t-il, plus détendu. Quand tous ses camarades sont abonnés aux Cahiers du cinéma, lui, taxé (gentiment) de «couillon», opte pour la revue Positif. Adolescent, Rochant alignait ses après-midi à l’Action Lafayette, un ciné parisien débitant du Lumet, Nelson ou Coppola en quantité extensive. A l’époque, il semble inimaginable à Rochant de bosser pour la télé, sanctuaire « de la médiocrité et du zéro point de vue ».

Une nouvelle fois, c’est sous l’influence yankee qu’il vire. La série Damages le scotche. Tout comme The Wire ou les Soprano. De réalisateur, il mue sans regret en showrunner autoritaire, animant le pool de scénaristes et visionnant l’ensemble des rushs du Bureau des légendes. Avant la DGSE, Rochant lorgnait une série sur les oligarques russes. Projet remis à plus tard, mais raison pour laquelle il a curieusement baptisé sa boîte de prod The Oligarchs. En 2015, elle a généré 5,4 millions d’euros de chiffre d’affaires. Descendant de juifs communistes, Eric Rochant est né dans le quartier Saint-Paul à Paris. Il se refuse à évoquer sa vie privée mais s’amuse de ce «grand-père stalinien» à l’heure où lui vire fervent macroniste. Sur Twitter, totalement désinhibé, presque libéral enfiévré, il renvoie dos à dos Le Pen et Mélenchon. Se pose en avocat de Valls, lâché par la République en marche. Tiens, la légende a sauté.

ERIC ROCHANT D’AUJOURD’HUI…

Dans une bonne série, tout part de l’écriture.

Après avoir écrit « Mafiosa », le réalisateur de « Möbius » a supervisé « le Bureau des légendes », une série d’espionnage avec la Syrie pour toile de fond, conçue pour Canal +. Et une aventure inédite en France. Entretien. Par Sophie Grassin et Marjolaine Jarry

Comment vous êtes-vous retrouvé à la tête de ce projet dans lequel Mathieu Kassovitz incarne un agent du renseignement exerçant sous une fausse identité, autrement dit « sous légende », et qui refuse de l’abandonner à son retour en France ? Cela fait très longtemps que je veux faire une série comme j’imagine qu’elles devraient être réalisées en France, c’est-à-dire à l’américaine. Mon goût va vers celles que les chaînes câblées du type HBO produisent. « Möbius » m’a offert la marge de manœuvre nécessaire. Mon travail sur deux des saisons de « Mafiosa » m’avait permis d’identifier ce qui manquait : un nouveau processus de fabrication. L’idée est de livrer une saison par an. Une série ressemble à un rendez-vous avec un ami. Les spectateurs n’ont plus envie d’attendre. Loin des yeux, loin du cœur. J’ai choisi d’aborder le milieu de l’espionnage qui, depuis « les Patriotes », m’est familier. Et de traiter cet univers avec réalisme pour le débarrasser de ses couches de fantasmes. La série a pour toile de fond la Syrie. J’y confronte mes personnages aux conflits d’aujourd’hui.

Imposer ce nouveau processus de fabrication implique de devenir showrunner, c’est-à-dire créateur et orchestrateur, un concept encore nouveau en France. Ce titre et ce pouvoir, vous les a-t-on vraiment donnés ? Oui, et je l’assume complètement. Sur « Mafiosa », je l’assumais déjà puisque j’étais à la fois auteur et que je décidais des orientations de mise en scène mais je n’avais pas le titre. A un moment donné, j’ai compris qu’entre le réalisateur, le producteur et le diffuseur, il y a un intermédiaire de trop. Cette fois, je me situe en ligne directe avec Canal+, qui souhaitait collaborer avec moi. Je concentre mon énergie sur la discussion avec la chaîne puisque, au bout du compte, c’est elle qui décide. Il faut la convaincre ? Autant y aller direct.

Dans quelle mesure Canal+ intervient-elle ? Je la pratique depuis « Mafiosa », j’ai donc l’habitude. Mais la nouvelle organisation que j’évoque a fait bouger les lignes : la chaîne devait lire le scénario en une semaine, produire des notes dans les dix jours, réagir lorsqu’elle recevait les DVD. Au terme de discussions parfois violentes, elle s’est adaptée. Il s’agit, pour elle, d’un gros changement. Le diffuseur a tout de même accepté de s’engager sur la saison 2 sans avoir de certitudes sur sa diffusion. De prendre le risque financier du développement.

La chaîne a-t-elle pesé sur le casting ? Elle a eu son mot à dire mais je suis très satisfait de la distribution. Ça faisait un bail que j’avais envie de collaborer avec Mathieu Kassovitz. Il jouait un gendarme avec un tel charisme dans « l’Ordre et la morale ». Je lui ai envoyé un SMS dès les premières semaines, il avait un autre projet, j’ai renoncé à lui mais il est revenu vers nous. Il y a aussi Jean-Pierre Darroussin, Florence Loiret-Caille, Sara Giraudeau ou Léa Drucker. Le genre prend en compte la durée, elle vous offre la possibilité de rendre vos personnages complexes. J’ai donc choisi des comédiens qui ne donnent pas tout d’un coup, des acteurs dont personne ne puisse être fatigué au bout de dix épisodes. Il y a pas mal de moi dans le personnage de Kassovitz, comme dans celui d’Attal « les Patriotes » et de Dujardin « Möbius ». Ce sont tous des obsessionnels de la maîtrise qui soudain ne maîtrisent plus rien.

Au moment de « Möbius », vous partagiez le tournage sur Twitter…J’ai déjà fait part de mon angoisse, je ne veux plus jouer le rôle du type qui râle en permanence contre les moyens du bord ou sa propre impuissance, et puis là je suis heureux. Je tweeterai peut-être : un tweet, ça prend le temps d’une cigarette et j’ai arrêté de fumer.

Comment décririez-vous concrètement votre job de showrunner ? J’ai créé un atelier d’écriture. C’est sauvage, libéral, les candidats sont prévenus, ils peuvent se faire virer au bout de deux semaines, on bosse, on n’a pas le temps. Ils font du brainstorming et dialoguent mais je lisse et je coécris avec Camille de Castelnau. J’ai aussi réalisé le premier épisode, ce qui fait de moi un showrunner un peu spécial. J’aurais pu le confier à un réalisateur comme Jacques Audiard, qui aurait élaboré le modèle à suivre. C’est, par exemple, ce que Gus Van Sant a fait pour la première saison de « Boss ». Mais, vu le timing imparti, je voulais être capable de remédier à toute éventualité (réalisateur malade, etc.). J’ai donc tourné et monté ce premier volet ici, à la Cité du Cinéma. Mes successeurs Jean-Marc Moutout, Hélier Cisterne, Mathieu Demy et Laïla Marrakchi prennent le relais. Je supervise la réalisation des épisodes suivants tout en imaginant la saison 2 avec les auteurs. J’ai aussi fait répéter les comédiens pour les mettre sur les rails : ils ont leur personnage en tête et peuvent donc s’adapter à leur nouveau cinéaste, autrement dit, traverser les différents tournages. Je suis à la fois le garant de leur unité de jeu et de l’unité stylistique. J’arbitre enfin un certain nombre de décisions financières. Et, là, les producteurs de « Möbius » se fichent de moi : « Maintenant, tu comprends », me répètent-ils.

Cette vision d’ensemble sur le processus économique et artistique vous semble-t-elle de nature à prévenir cette déperdition que l’on constate parfois dans certaines séries ? Absolument. Je suis allé chercher des réalisateurs-auteurs connus pour leur patte réaliste et sobre. Il fallait qu’ils aient envie de s’inscrire dans ce dispositif très spécifique. Ils n’ont pas l’angoisse du décor, de l’intérêt ou non des personnages, ces angoisses-là, c’est moi qui les ai. Les personnages sont déjà construits, ils leur survivront. Non, leur seule obsession dans ce projet reste la mise en scène. Ils doivent filmer la totalité du scénario sans rien omettre. Les scriptes et moi sommes hyper vigilants là-dessus. Dans une bonne série, tout part de l’écriture.

Dans ce métier, qu’est-ce qui est nouveau pour vous ? Tout. Je n’ai jamais autant travaillé qu’en ce moment. Je n’ai plus de filtre avec la chaîne, c’est la règle du jeu. Il y a un côté un peu schizophrène. Je me souviens de Todd Kessler, le showrunner de « Damages », rencontré grâce à Alex Berger, mon coproducteur. J’ai débarqué au studio Steiner de Brooklyn, sur les deux plateaux de « Damages » : 4 000 mètres carrés chacun. Ils gardaient les décors d’une saison à l’autre, juxtaposaient les salles de montage, de production et les ateliers costumes. Ils pilotaient une machine de guerre fascinante, un bateau gigantesque. J’ai copié leur organisation « horizontale ».

Avez-vous aussi découvert une autre façon de filmer liée au rythme des tournages télé ? J’avais déjà renouvelé ma manière avec « Mafiosa » et tenté de l’importer sur « Möbius ». J’ai également été influencé par « Friday Night Lights » et par Soderbergh qui a hissé le genre d’un cran avec « The Knick ». Je suis aussi, l’âge me rattrapant, moins dogmatique qu’avant. Je vois la série comme une école de créativité visuelle. Elle fait exploser pas mal de principes, de tabous. Ça part dans tous les sens mais ça part. Je veux faire partie de ce mouvement, je deviens une éponge, j’absorbe tout. La télé impose aussi un état de performance continuel. Tourner vingt-deux minutes en trois jours, c’est ignoble. Il faut réfléchir à l’avance, trancher, sacrifier. Au cinéma, on a une idée et, si tout va bien, elle se monte deux ans après. Je ne supportais plus cette frustration.

Comment expliquez-vous que les réalisateurs de votre génération tournent si peu de séries ? Nous n’avons encore que deux diffuseurs en France quand les Etats-Unis, eux, en ont cinq ou six.