Un grand polar, d’une intensité rare avec Al Pacino au sommet de son art et un Sean Penn à la coiffure détonante. Le plan des néons vu du brancard repris depuis de très très nombreuses fois. A suivre 4 analyses différentes et complémentaires pour mieux comprendre ce film devenu culte au fil du temps, après une première vie vécue dans l’indifférence. Mais avant un retour très subjectif sur la filmographie de Brian de Palma. Sur les plus de 35 films réalisés je retiens 8 majeurs tournés entre 1973 et 2000 avec en numéro un le film présenté dans cet article. Pour finir trouvez un entretien avec Brian de Palma.

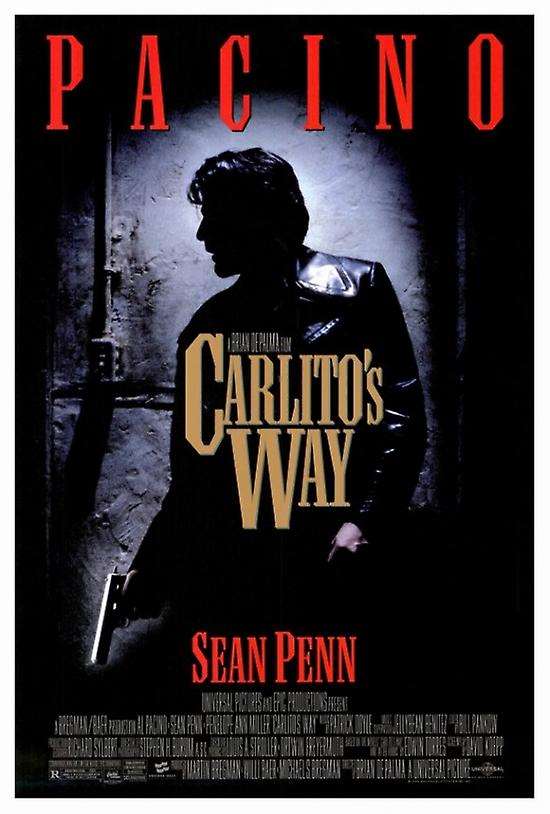

SON FILM CULTE.

Les années 90 ont constitué pour Brian de Palma un tournant dans sa spectaculaire carrière, des films clinquants et hyper formels, il est passé à une veine plus mélancolique, la cinquantaine aidant, et L’Impasse est sûrement celui de ses films dont on peut considérer qu’il est le plus amer avec Outrages. Le gars revient sur un de ses gros succès, le mal compris Scarface, pour en creuser la veine la plus désabusée, et revenir de façon extrêmement triste sur les motifs éternels de son cinéma. On reprend donc le même, Al Pacino, vieilli depuis Tony Montana, et on le fait sortir de prison avec un seul rêve assez minable en tête…Se ranger des voitures et en vendre des voitures dans une pépère entreprise d’occasion. Pour ce faire, il doit réunir une certaine somme d’argent, mais il ne se fait pas de souci, il lui suffit de gérer quelques mois la boîte de nuit El Paraiso, d’une main ferme mais honnête. Le pauvre homme…C’est oublier un peu vite qu’on ne sort pas des cercles de violence qu’on a soi-même créées…Son passé va le rattraper de façon inéluctable, sous la forme des vieux parrains toujours en place, de la nouvelle pègre impitoyable, et même des gens soi-disant honnêtes, en l’occurrence l’immonde avocat véreux Kleinfeld (Sean Penn). L’étau se ressert autour de Carlito, l’obligeant à des concessions de plus en plus lâches avec sa soif d’honnêteté, et tout ça, bien sûr, se terminera dans un bain de sang, face à une affiche très ironiquement kitsch vantant les mérites d’un voyage dans les îles.

Dans des teintes crépusculaires très mélancoliques, accompagné par une musique désuète mi-70’s mi-moderne, Brigante voit son monde s’écrouler sous la corruption et le manque d’honneur. Les codes qui étaient les siens avant son arrestation ont disparu, on assassine désormais au moindre prétexte, et la lutte du gars pour se sortir de la violence est pathétique. Seul son amour d’antan est resté fidèle, même si ses rêves à elle de danseuse se sont cassé les dents sur la trivialité de la vie. De scènes en scènes, on regarde atterré la lente descente aux enfers de Carlito, la spirale qui l’amène toujours plus loin dans le crime, les trahisons qui se succèdent contre lui. De Palma transforme cette élégie pour un bandit en long poème cruel, très attentif pour cette fois à son scénario. C’est certes classique dans la construction, mais on reconnaît indéniablement la patte d’un grand dans cette histoire éternelle de hors-la-loi qui n’arrive pas à devenir honnête. Le personnage de Sean Penn est vraiment le symbole de la déréliction de la société…Cocaïné jusqu’aux oreilles, fiable comme un membre du gouvernement, incontrôlable et félon, il représente tout ce qui s’est écroulé dans le monde de Brigante…Le banditisme qui prend des allures de respectabilité. Mais fidèle à ses convictions morales, Brigante reste ferme comme un vieux samouraï dépassé, et c’est cela qui le perdra. Au-delà du brillant scénario, c’est encore une fois la mise en scène qui explose tout. Ça commence par une partie de billard tendue comme un arc, la science du montage est impressionnante, et on retrouve le goût du sieur pour Hitchcock dans cette montée très progressive de la violence et cette explosion de l’espace. Mais c’est bien sûr la célèbre scène finale qui laisse bouche bée…20 minutes de course poursuite dans les couloirs d’une boîte de nuit, puis du métro, puis de la gare, sans dialogue, rythmée de façon impeccable. Les plans longs, le sens de l’espace, le goût du spectacle et du suspense, tout rend la scène, pourtant très complexe, lisible à mort. On se laisse aller au simple plaisir d’avoir peur pour notre héros, dans un numéro de virtuose que de Palma sait toujours placer aux moments les plus judicieux. Voilà qui fait le lien entre les audaces de Sisters et les grandes scènes d’action de Mission Impossible. On en prend plein les mirettes dans cette séquence placée là uniquement pour le fun…Du cinéma pur. On quitte donc ce film ébloui par le travail de De Palma et celui de Pacino, bien sûr, qui sait raconter comme personne ses histoires désabusées en passant toujours par la case spectacle. Grand.

r

SUR LE FIL… par Josué Morel

Froidement accueilli lors sa sortie en 1993, L’Impasse ou Carlito’s Way est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands films de son auteur, au point que les Cahiers du Cinéma l’ont consacré à l’aube des années 2000 comme le meilleur film de la décennie passée. À la fois chef d’œuvre narratif de De Palma et apogée d’une méditation sur le film noir Scarface, Les Incorruptibles, Le Dahlia noir. L’Impasse est surtout le portrait mélancolique d’un homme défiant la fatalité et le cours du temps. La spécificité du film par rapport aux autres longs métrages de De Palma tient à l’influence ouvertement classique qui irrigue la narration. Le cinéaste emprunte ainsi à Billy Wilder à la fois la forme du flashback d’un individu condamné dès l’ouverture de l’œuvre (Sunset Boulevard, Assurance sur la mort) et les dialogues à la première personne égrainant le récit d’un destin funeste. Pétrie de l’inventivité coutumière au cinéaste, la mise en scène s’y révèle par ailleurs à rebours de la grandiloquence des sommets baroques de l’auteur. Le formalisme de De Palma se tempère au contact de son héros assagi, catalyseur d’un certain apaisement dans le style du cinéaste. De cette logique d’épure, De Palma cultive une précision non exempte de maestria, mais qui reste toujours dévolue à la peinture de son personnage et de son itinéraire tragique. De sorte que l’esthétique de De Palma se love ici dans un entre-deux pour atteindre un équilibre entre fluidité de la narration et ruptures stylistiques. D’une élégance miraculeuse au regard de ce paradoxe intrinsèque, la réussite de L’Impasse, film funambule, repose sur la chorégraphie conjointe de Brian De Palma et de Carlito Brigante. Carlito peut être en effet considéré comme l’avatar du metteur en scène au cœur de la fiction, tant il influe sur la dynamique des situations, qu’il réorganise de l’intérieur.

Échapper à la mort…Au sein de l’œuvre de De Palma, les personnages sont bien souvent des cinéastes en puissance qui s’approprient le montage pour résoudre un problème donné. Ce que met en scène le réalisateur est l’exercice d’une intelligence de la déconstruction, souvent mémorielle, à l’image des enquêtes de Blow Out ou Mission : Impossible. On a beaucoup disserté sur cette tendance du cinéma de De Palma, au détriment parfois d’une autre forme de « dé-montage », plus instinctive et focalisée cette fois-ci non pas sur un fait du passé, mais sur un événement en train de se produire. Si les personnages-analystes de Blow Out et Snake Eyes ont une approche très cérébrale de la déconstruction d’une action par le montage, d’autres figures de la filmographie de De Palma usent de cette même pratique de décomposition pour mieux s’extraire de situations plus immédiatement concrètes. Carlito Brigante est l’un d’entre deux. Lorsque Carlito se trouve dans le sous-sol d’un barbier pour une transaction mafieuse, son regard est immédiatement attiré par quelques éléments augurant un traquenard. Les inserts fugaces dans le découpage de De Palma (l’entrebâillement d’une porte, un revolver dissimulé sous une chemise) sont autant de manifestations d’une acuité visuelle de la part du héros, très alerte dans sa lecture des différents indices perturbateurs. Carlito identifie rapidement les manifestations d’une machination, pour mieux construire en temps réel une parade au piège qui l’enserre. Il réorganise l’espace, se déplace autour d’une table de billard, se met en position, observe et agit simultanément pour exécuter son plan concocté en quelques secondes. Carlito aborde les embûches qui sèment sa route telles des équations mathématiques qu’il se doit de résoudre pour échapper à la mort. En épousant le point de vue du héros, la virtuosité du découpage de De Palma, d’une précision chirurgicale, met en exergue l’adresse du personnage plus qu’elle ne célèbre la propre habilité du cinéaste, toujours en retrait. De Palma n’a pas son pareil pour restituer par sa science du montage l’expression d’un regard sur le monde…La capacité de Brigante à lire l’espace dans lequel il est plongé laisse sans voix. Cette logique d’analyse comme moteur de l’action atteint son paroxysme dans l’éblouissante course-poursuite finale, longue de vingt minutes. Carlito doit remplir deux objectifs, à la fois rejoindre sa compagne, et échapper à une groupe de maffieux avides de vengeance. À la pression d’un danger se greffe donc un impératif temporel de prendre un train à temps. Carlito doit agir vite, et use dès lors de tous les éléments à sa disposition pour parvenir à ses fins. Dans cette foisonnante jungle urbaine, un pilier, un groupe de jeunes militaires ou un escalier mécanique font figure d’instruments qui lui permettent de s’extirper des griffes de ses poursuivants et d’échapper à leur regard. La difficulté est démultipliée par le nombre d’adversaires, pour se dissimuler aux yeux de deux, trois, quatre points de vues différents, Brigante doit trouver l’angle mort parfait. À l’inverse des personnages-analystes de Blow Out et Mission : Impossible, en quête de la pièce manquante d’un puzzle mystérieux par la pratique du montage, Carlito use de sa capacité visuelle de décomposition pour trouver le fragment au cœur de l’image par lequel il pourra se soustraire au champ de vision de ses ennemis. Il n’est dès lors plus seulement observateur de l’action, ni même l’un de ses protagonistes, mais bien l’instigateur principal. Carlito joue sa partition contre le cours logique des choses et le reste du monde afin d’altérer le destin qui lui est promis.

Élégie d’un funambule…La séquence, par la double contrainte qu’elle impose au personnage, tiraillé entre les démons de son passé et l’impératif d’arriver à temps pour concrétiser son futur rêvé, illustre le numéro d’acrobate auquel se prête Carlito Brigante. Si Carlito a fait le deuil de son passé glorieux comme ponte de la pègre portoricaine, il n’en demeure pas moins un navigateur en eaux troubles, traversant une époque et un milieu avec lesquels il est désormais en décalage. Dans Scarface, Tony Montana, déjà incarné par Al Pacino, se révélait ultimement trop en avance sur sa propre époque. Sa désinvolture bling-bling et son arrivisme de nouveau riche le conduisait à sa perte dans un monde régi par des principes immuables. Ici, le héros semble à l’inverse en retard sur son temps. Carlito est désormais l’étranger d’un pays dont il a été le roi, lui dont le code d’honneur jure avec un milieu mafieux beaucoup plus anarchique et décadent que celui qu’il a connu avant son incarcération. Lorsque David Kleinfeld (Sean Penn), l’avocat et ami de Carlito, organise une orgie scarfacienne, le héros se tient ainsi en périphérie de ce grand fatras mêlant cocaïne et prostituées. Tout au long du film, Al Pacino est constamment renvoyé de la sorte à son passé filmique, via la fougue de son partenaire et du jeune Benny Blanco, nouvelle étoile montante du crime organisé et décalque de Tony Montana. On peut a priori lire L’Impasse comme le négatif de Scarface, autant d’un point de vue de mise en scène (beaucoup plus criarde dans le film de 1983) que dans la représentation mythifiée du criminel moderne. Mais l’approche ne peut se réduire à la comparaison des deux entités fictionnelles comme incarnations de leurs époques respectives, piste qui de toute façon ne tient pas la route au regard du portrait que compose Brian de Palma. La maturité apaisée de Carlito contraste avec l’impétuosité de Benny (et par extension celle de Tony Montana) dans le rapport qu’ils entretiennent tous deux à la mort et à leur propre finitude. L’Impasse déjoue donc quelque part l’attente autour d’une déconstruction de la figure du gangster pour mieux esquisser la contemplation mélancolique du temps qui passe. À l’ambition dévorante et l’égotisme de Montana, De Palma oppose l’abnégation et l’ingéniosité, hélas vaine d’un homme face au cours implacable de son destin.

En embrassant la mythologie du film noir sur le mode de la tristesse et de la mélancolie en symbiose avec son personnage, le cinéaste livre son film le plus lumineux.

UN CAÏD DECHU…

Dix ans après Scarface, le mythique tandem Brian de Palma/Al Pacino se reforme avec L’impasse, un film noir implacable et virtuose aux influences multiple. L’œuvre oscille entre classicisme et liberté formelle au service d’un récit mélancolique orchestrant la chute d’un homme qui se débat désespérément avec la fatalité. D’emblée, le film s’ouvre sur une séquence en noir et blanc, dégage une aura crépusculaire qui prend aux tripes. Le film nous entraîne dans la descente aux enfers d’un homme en quête de rédemption, dont la lutte permanente contre la fatalité déclenche l’empathie du spectateur qui, malgré un dénouement inéluctable, se prend à espérer. Et c’est justement cette quête vouée à l’échec, celle d’un homme qui court après son propre salut dans une ville hostile et mortifère, qui rend le long métrage aussi poétique que tragique.

Une fuite en avant…Alors que Scarface présentait tous les attributs d’un rise-and-fall aussi démesuré que baroque, ici, De Palma semble signer l’antithèse de son film culte avec un autre chef d’œuvre qui prend le contre pied du premier. Ici, le héros, Carlito Brigante, est une ancienne gloire qui, après cinq ans derrière les barreaux, a perdu de sa superbe et souhaite simplement mettre son passé derrière lui, pour prendre un nouveau départ. Plus sobre, plus sombre mais aussi plus posé et réaliste que le fougueux Tony Montana, le héros de L’impasse rêve de salut et de renaissance. Pourtant, le film commence par la fin, et s’ouvre sur la mort du protagoniste, ce qui fait écho au caractère fatal du titre. Il n’y a pas d’issue possible. Pourtant, alors que le réalisateur annonce immédiatement la couleur de son film noir, le spectateur se surprend à éprouver de l’empathie pour le personnage et caresse le même désir de ce doux espoir de rédemption. En ce sens, le film réussit la prouesse de nous faire oublier l’inévitable et parvient à instaurer un suspense au cordeau, qui nous tient en haleine tout du long. Ce paradoxe remarquable contribue à faire de L’Impasse un classique au rythme parfait, servi par une magnifique photographie et une musique marquante. Le long métrage, qui témoigne d’une grande maîtrise technique, décrit avec poésie et maturité la chute d’un héros perdu dans un monde qu’il ne reconnaît plus, étranger dans un New-York en pleine mutation et dont la violence devient le théâtre de l’errance d’un homme seul, confronté aux fantômes d’une gloire fanée. Le travail sur les éclairages intensifie cette impression de nostalgie qui se dégage du film, qui s’appuie également avec justesse sur la voix-off d’un Al Pacino vieillissant et désenchanté, confronté à l’échec de son come-back et en proie à une crise existentielle qui résonne comme un glas. A noter par ailleurs que De Palma file habilement la métaphore du départ avec la présence récurrente de symboles forts comme l’image du train, qui laisse entrevoir l’espoir d’une seconde chance pour finalement s’ériger comme l’instrument d’une mort, d’un passage de l’autre côté, au cours d’une scène finale qui brille par son inventivité et sa puissance narrative et visuelle.

Le choc des Titans…Si le film séduit par sa grande technicité et son scénario aux rouages bien huilés, cette mécanique tragique aux accents de films de gangster se démarque également grâce à son duo d’acteurs au sommet. Le face à face entre un Al Pacino déjà mythifié et un Sean Penn en pleine ascension s’impose comme l’une des nombreuses forces de ce polar hitchcockien. Les deux interprètes, dont les jeux se répondent par un important contraste, entre un Pacino au charisme tranquille, vestige d’un passé révolu et un Penn en roue libre symbole d’une modernité décadente, forment un duo culte qui s’inscrit sans aucun doute dans les annales de l’Histoire du cinéma. A eux deux, les acteurs assurent le spectacle et servent la puissance émotionnelle du film, qui bénéficie également de la présence de stars montantes comme John Leguizamo ou encore Viggo Mortensen, petite valeur ajoutée qui ne fait qu’accroître l’attrait du film. Spectral et lyrique, ce film navigue en eaux troubles comme son héros, pour nous livrer un récit poignant oscillant sans cesse entre polar, thriller, drame et tragédie, le tout à la fois teinté de fatalisme, de violence mais également de mélancolie et de romantisme. Ce parfait mélange donne naissance à un objet cinématographique aussi fluide que surprenant, qui convainc par son message intemporel et universel.

L’impasse s’impose incontestablement comme l’un des piliers indémodables de la filmographie de De Palma, voire l’une de ses œuvres les plus abouties. Un incontournable.

SON CHEF D’OEUVRE !

Il y a des films qui vous bouleversent et vous font voir la vie autrement. Qui vous font grandir et passer à l’âge adulte. Assurément, L’impasse au titre bien plus beau en vo Carlito’s Way fait partie de ces quelques films qui peuvent changer le cours d’une existence. Lorsque Brian De Palma, réalisateur de quelques-uns des plus beaux films américains des année 70 et 80, signe L’Impasse en 1993, il en est en quelque sorte à son chant du cygne. Il y aura par la suite de belles surprises comme Mission : Impossible. Mais jamais De Palma ne retrouvera la maestria, la finesse, la virtuosité qui font de L’Impasse l’un des grands films de l’histoire du cinéma. Il marque les retrouvailles de De Palma et Al Pacino. Ce duo nous a offert dix ans plus tôt, en 1983, le cultissime Scarface. L’œuvre de tous les excès…Vulgaire, détonnant, ultra-violent, outrancier, jouissif, déjanté, noir, subversif, drôle…Mais au final, contrairement à ce que certains pensent, oh combien moral. La phrase « The World is Yours » qui revient à plusieurs reprises dans le film est on ne peut plus ironique ! Scarface film incompris, donc. Souvent célébré ou détesté pour de mauvaises raisons. Avec L’impasse, il n’est plus question de choquer l’Amérique ou d’en faire le constat. De Palma et Pacino ont vieilli. Ils ne se sont pas assagis, non ! En quelque sorte, ils portent à l’écran la vie d’un Tony Montana intelligent, désenchanté, épuisé, qui veut se retirer des « affaires ». Mais comme dans les plus grands films noirs, le passé le rattrape. Le fatum attend son heure tapi dans l’ombre. Cette fois, Pacino n’incarne plus un personnage disjoncté, cocaïné comme Montana. Carlito Brigante n’aspire qu’à une chose, tirer les leçons du passé, se construire un avenir, tomber amoureux, vivre enfin ! L’Impasse sous ses airs de thriller impeccablement construit et maîtrisé est avant tout une grande histoire d’amour. La rencontre entre Carlito et Gail, incarnée par la superbe Penelope Ann Miller, est l’un des moments les plus bouleversants du film. En un sens, on peut voir L’Impasse comme un mélodrame flamboyant. Voilà du cinéma qui vous tire les larmes.

A l’époque où j’ai entrepris L’Impasse je traversais une crise personnelle. En l’espace de deux ans, je m’étais marié, j’avais eu un enfant et j’avais divorcé ! Je me posais des questions. C’était la crise de la cinquantaine. Quelque part c’est cet aspect du scénario de L’Impasse qui m’a attiré. Car au fond de quoi parle ce film ? D’un type qui vient d’être assassiné et qui se dit…Merde je suis mort ! Comment en suis-je arrivé là ? Et il revoit sa vie pour comprendre l’enchaînement des évènements et accepter ce qui lui arrive. C’était ma situation à l’époque. Pour faire ce film qui traduisait ce que je ressentais, il fallait me mettre à nu. C’est un film que je n’aurais pas pu faire à trente ans, ni même à quarante. Il parle d’amour, de trahison, de fatalité, mais avec distance. Du coup, les personnages y ont gagné en profondeur. C’est moins un thriller qu’une étude de caractère, et je pense que c’est ce qui a ému les gens.

Pacino est à un tournant de sa carrière. Depuis quelques années d’autres stars du cinéma « viril » ont fait leur apparition sur le « marché » avec Bruce Willis, Kevin Costner et quelques autres. Pacino en est aussi à son apogée. Même s’il jouera encore dans de grands films comme Heat, avec son copain De Niro, et Révélations réalisés par Michael Mann. Pour beaucoup de décideurs, Pacino est déjà un peu de l’histoire ancienne. On ressent dans L’Impasse le désenchantement de deux artistes au sommet de leur art, qui ont encore de belles choses à offrir mais savent que le cinéma américain des majors s’est transformé en une impitoyable machine à fric. Hollywood a toujours fait de l’argent. Mais depuis le milieu des années 80, ces majors fabriquent des films pour vendre des figurines et tee-shirts. Le jeu vidéo est en passe de devenir la plus puissante industrie de divertissement au monde. Les temps changent. On peut donc voir ce film comme la fin d’un cycle, celui d’un grand cinéma « classique ». Bien sûr, ne jouons pas les conservateurs, il reste de grands réalisateurs américains comme James Gray ou Paul Thomas Anderson, qui ont une vision et que de grands producteurs au sens artistique du terme laissent s’exprimer. Mais le cinéma américain adulte a tout de même pris un petit coup dans l’aile. Raison de plus pour découvrir ou redécouvrir L’Impasse. Et comme le film est aussi un modèle de suspens, les amateurs de sensations fortes en auront pour leur argent.

Deux moments du film sont à classer parmi les scènes d’action les plus ébouriffantes de l’histoire du cinéma, la visite de Carlito dans le club de billard et la poursuite finale dans le métro d’une durée de quasi trente minutes. De Palma vous scotche à votre siège grâce à la puissance de sa mise en scène et son sens du découpage.

Le film ne fut pas un immense succès lors de sa sortie mais il est devenu une pierre angulaire du cinéma de genre, s’imposant sans doute comme le plus grand film de son auteur. A l’image de Scarface, c’est une tragédie Shakespearienne. Mais De Palma s’est débarrassé de certaines facilités de mise en scène qui pouvaient agacer. Le lyrisme du cinéaste est présent dans mais sa roublardise a disparu. De Palma se hisse au niveau des plus grands metteurs en scène du film noir: Fritz Lang, Howard Hawks, Billy Wilder, Nicholas Ray, Joseph H. Lewis…Un dernier mot pour saluer la prestation démente de Sean Penn dans le rôle de l’avocat le plus véreux de l’histoire du cinéma, David Kleinfeld. Il incarne cette ordure avec une telle délectation que c’en est réjouissant.

ENTRETIEN AVEC BRIAN DE PALMA

Comme dans certains de vos films, Les serpents sont-ils nécessaires offre un regard très cynique sur la politique aux États-Unis. À en croire la situation politique actuelle de notre pays, je nous trouve au contraire plutôt gentils. J’ai débuté l’écriture avec l’aide de Susan bien avant l’élection de Trump et c’était surtout pour me changer les idées après une expérience désastreuse sur un téléfilm HBO que je n’ai finalement pas tourné. Il y a dans notre histoire des idées piochées dans des scripts de films non achevés, ou qui n’ont jamais été portés à l’écran. On a basé aussi notre intrigue sur divers scandales récents aux États-Unis, comme celui du sénateur démocrate John Edwards qui avait mis en cloque son assistante Rielle Hunter en pleine campagne présidentielle en 2007, alors que sa femme était malade du cancer, avant d’essayer de faire endosser la paternité de l’enfant à un membre de son équipe ! La réalité de la classe politique aux États-Unis est bien pire que dans notre livre et si vous trouvez que notre Lee Rogers est un pourri, c’est un enfant de chœur à côté de Trump. C’est la première fois dans notre histoire que nous avons un président enchaînant publiquement autant de mensonges avérés, constamment corrigés par la presse.

Ça ne nous dit pas d’où vient cette vision si pessimiste de la politique. J’étais dans ma vingtaine durant la décennie 60, celle des assassinats de JFK, Martin Luther King et Robert Kennedy. Ces deux derniers ont été tués en 1968 et, avec notre enlisement au Vietnam, je pense que mon idéalisme a disparu pour toujours à ce moment-là. La mort de Kennedy me fascine, j’ai dû lire 27 livres différents sur les coulisses de son meurtre et cela m’a toujours nourri. Depuis le Vietnam, je n’ai plus jamais cru dans les justifications de nos élus pour ces guerres menées par l’Amérique et basées sur des mensonges. Lorsque je fais Outrages ou Redacted, ce sont des métaphores sur la façon dont nous violons ces pays où nous faisons la guerre. Je regarde à la télé ces guerres, les milliers de réfugiés qu’elles provoquent et je me sens impuissant à arrêter cela, comme les héros de mes films. Et j’enrage de voir que c’est donc là où partent les dollars que je paie aux impôts.

Vous allez aborder ce sujet dans votre prochain film Domino ? Domino n’est pas mon projet. C’est l’histoire d’une vengeance d’un tandem de flics contre des terroristes qui en ont tué un autre. Mais tout l’aspect politique sera très peu exploité, le film était davantage pour moi une nouvelle occasion d’explorer une narration visuelle. Dans le film, les terroristes sont obnubilés par l’idée que leurs actes soient instantanément visibles en direct sur Internet ou à la télé.

Domino, pourrait-il être à Brian De Palma ce que Frenzy fut à Hitchcock, celui du grand retour inattendu ? (il rit !) Seulement dans le sens où, comme Hitchcock sur Frenzy, j’ai eu toutes les peines du monde à faire financer ce film. Je n’ai jamais vécu une expérience aussi horrible, une grande partie de l’équipe n’a pas été payée par les producteurs danois, le film est terminé et prêt à sortir, mais aucune idée de son avenir, c’est dans les mains des producteurs. C’était ma première et dernière expérience au Danemark.

Dans l’édition révisée du livre Brian De Palma, de Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud, vous confiez aussi avoir eu une expérience désastreuse sur Passion avec Noomi Rapace. Ha ! Mon pire souvenir depuis Cliff Robertson dans Obsession. Elle refusait de jouer certaines scènes comme je lui demandais. En général, quand j’ai affaire à ce genre de réticence, j’enregistre deux prises, une à ma façon et une autre à la façon de l’acteur. Mais là elle refusait obstinément de suivre mes directives. J’ai dû sans cesse redoubler de ruse pour parvenir à mes fins. Je ne retravaillerai jamais avec elle et je plains le prochain réalisateur qui l’engagera.

La libération de la parole féminine vous amène-t-elle à remettre vos propres méthodes en question ? Je dirige des actrices depuis 50 ans, je fais très attention à cette relation, j’ai connu des acteurs et des actrices meurtris par des expériences horribles avec des réalisateurs horribles. Quand on passe après, on récupère des artistes qui sont comme des enfants battus qui doivent être traités avec la plus grande délicatesse. Sur mes tournages, je suis toujours très soucieux de protéger émotionnellement et physiquement les actrices et je suis toujours choqué lorsque j’entends parler de réalisateurs qui utilisent leur position pour malmener les plus vulnérables.

Admettons que Les serpents sont-ils nécessaires ? soit un best-seller, pourriez-vous en faire un film ? Absolument ! Le style d’écriture est totalement cinématographique, Susan et moi avons voulu en faire un livre avant tout plaisant à lire, rapidement, sur la plage ou en avion.

Nick Sculley, le photographe raté dans le livre, m’a beaucoup fait penser à John Travolta dans Blow Out. C’est une référence consciente ? Le héros n’arrive pas à sauver la fille à la fin…Une figure récurrente de mon cinéma qui sort de mon subconscient, mais d’où tout cela vient ? Je viens d’une famille de dingues, où j’ai passé mon temps à défendre l’un de mes deux frères aînés contre les tourments de mes parents.

D’autres réalisateurs très visuels se sont adaptés aux contraintes de la télé. Récemment David Fincher, Steven Soderbergh… Steven Soderbergh, un réalisateur visuel ? Vous plaisantez ? Donnez-moi un exemple de grande scène visuellement mémorable chez Soderbergh ou de séquence silencieuse basée sur la mise en scène…J’ai vu un épisode de sa série The Knick et il n’y a rien qui m’ait vraiment bluffé visuellement là-dedans.

Hollywood et vous, c’est fini pour de bon ? Mon cinéma traite de thèmes pour adultes. Et hormis quelques rares réalisateurs qui ont su imposer leur univers au sein du système, comme Nolan, Steven Spielberg ou Martin Scorsese, l’argent va toujours principalement aux suites, reboots et adaptations de comics. Steven est un studio à lui tout seul, il peut financer ses films lui-même et Martin bosse avec des acteurs très puissants qui assurent le montage de ses films. De toute façon, même dans les années 70 et 80 je me suis toujours senti en contradiction avec le système hollywoodien. Les valeurs qui règnent en ce moment à Hollywood sont en contradiction totale avec l’art. Les cadres exercent une pression terrible pour imposer aux réalisateurs des idées stupides sur ce qu’ils estiment être commercial. Même si Mission to Mars n’avait pas été un bide, j’aurais sans doute quitté le système.

Vous avez déjà été primé en Europe, jamais aux Oscars, ni même nommé. Cette absence de reconnaissance est-elle une blessure ? Non… Mais puisque vous en parlez, aucun de mes films n’a jamais été choisi non plus pour être inscrit au registre de préservation de l’American Film Institute. Je pense vraiment qu’il s’agit d’une rancune personnelle de George Stevens Jr contre moi qui remonte au début des années 70 et qui implique aussi Martin Scorsese.