Un écran de télévision est trop petit, trop distant, trop froid. On ne peut pas y entrer. Citizen Kane à la télévision perd énormément. On n’y trouve pas la vérité du personnage. Il transmet uniquement une information. La télévision éloigne. Est-ce qu’il vous arrive de la regarder avec des gens que vous ne connaissez pas ? C’est rare, n’est-ce pas ? Ou alors exceptionnellement, dans un bar, à l’occasion d’un grand match de foot. Et puis, on ne se donne pas la main quand on regarde la télévision. Au contraire, au cinéma, tout est possible. On fait le choix d’y aller, ce qui nécessite un effort. On s’y rend souvent à plusieurs et on se trouve entouré d’autres personnes, des étrangers avec qui on partage un même sentiment. Cette communion impromptue, c’est l’aspect chaud du cinéma. Il rapproche, il lie. Dès le tout premier film des frères Lumière, L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat, les gens étaient terrorisés…Ils pensaient que le train allait les écraser. Depuis, on a apprivoisé cette peur, mais, si le film est bien fait, on peut quand même trembler. Il y a une émotion commune, partagée, et c’est ce qui intéresse le cinéaste.

LA NOTE BLEUE…

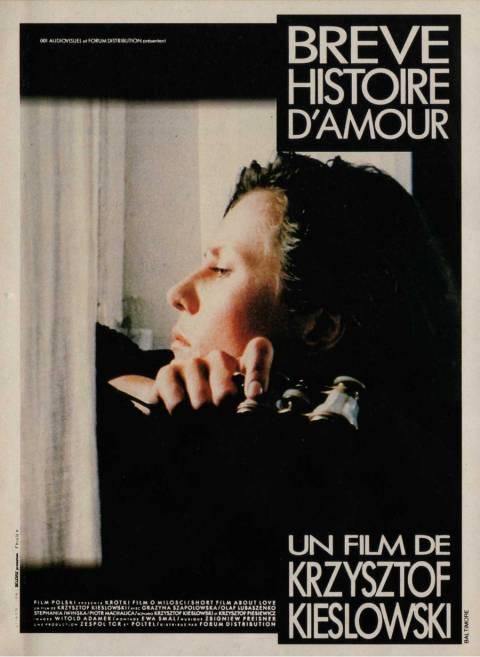

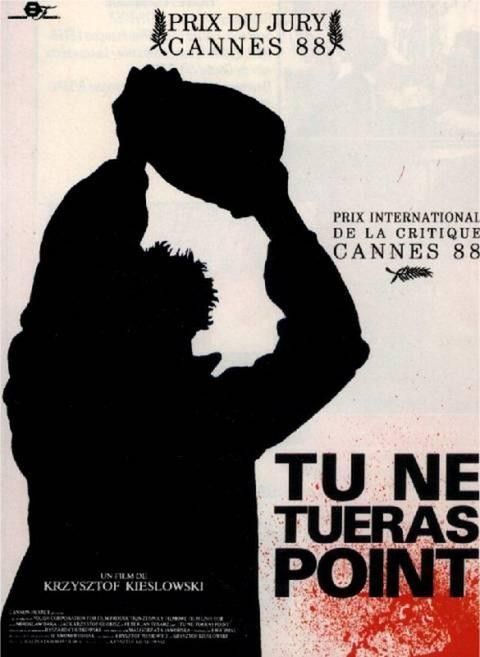

Ce film «Bleu» vire d’emblée au noir. Une femme perd son enfant, son mari, bref, sa vie, dans un accident de voiture. Peut-on survivre à une telle torture ? Non, répond la femme en tentant de se suicider. Oui, rétorque Krzysztof Kieslowski en choisissant de lui donner, sinon la flamme, au moins la volonté pour exister. Révélé il y a tout juste cinq ans par «Tu ne tueras point», commandement électrochoc primé à Cannes, vissé depuis au panthéon des cinéastes, entre Bergman et Hitchcock, grâce à son décapant «Décalogue», reconnu par le grand public avec «La Double Vie de Véronique», Kieslowski, fidèle à sa loi des séries, aborde aujourd’hui un triptyque métaphysique. «Trois Couleurs Bleu», un bleu existentiel aussi léger que la liberté, premier tableau précédant «Blanc» (égalité) et «Rouge» (fraternité), déjà en boîte et déjà virtuellement programmés, l’un pour le festival de Berlin, l’autre pour le festival de Cannes, délaisse la symbolique universelle du mot «Liberté» pour s’intéresser au cas particulier. Celui de Julie (Juliette Binoche), jeune femme abandonnée, condamnée à désaimer, à désapprendre, à gommer son passé et son âme. Pourtant, c’est bien son âme que va traquer le réalisateur polonais. Julie s’enfuit. Elle éteint la chambre d’enfant, détruit les partitions du concerto inachevé par son mari, un chef d’orchestre célèbre, déchire les photos, les papiers, s’écorche les doigts, se blesse, s’efface, se noie dans Paris, fantôme vidé de son sang, de son cœur, de son passé. A-t-elle vraiment la faculté de l’oubli ? La mise en scène affûtée de Kieslowski capture ce sentiment d’anéantissement, de désespérément blanc. Il filme un œil en gros plan, une lèvre, une larme, un doigt qui caresse un écran. Il plaque sur le visage de Julie les bruits de la ville et les silences de sa vie. Intense Juliette Binoche aux jeux de regard inspirés par le cinéma muet. Et, peu à peu, «Bleu», odyssée intériorisée, impose sa parabole et ses camaïeux. Julie, femme entité, femme déclinée, il y en a au moins quatre représentations dans le film, renoue avec le dialogue interrompu, et reconnaît les signes que sème le destin: une chaîne en or, la perle d’un lustre, les notes révélées du concerto déchu (l’artiste, homme libre), une femme de loi (la liberté, toujours) maîtresse impromptue du mari disparu.

L’œuvre de Kieslowski, balisée par les notions de gémellité, de famille, de religion, reste centrée sur les thèmes du hasard, de la correspondance sensorielle, télépathique, intuitive. Des correspondances intra-scénarios et entre scénarios, écrits depuis toujours à quatre mains avec son ami avocat, Krzysztof Piesiewicz. Ainsi, «Bleu» dialogue avec «La Double Vie de Véronique» elle-même en relation avec l’un des épisodes du «Décalogue» et interpelle aussi «Blanc» et «Rouge». Ainsi, le thème de la musique (la composition, les partitions, un flûtiste, un portrait d’Edith Piaf) enveloppe «Bleu» jusqu’à l’omniprésence et pointe le doigt de Dieu. Le concerto final (signé Zbigniew Preisner) sur les paroles de la première épître aux Corinthiens qui scande la résurrection de son héroïne. En regard des autres films de Kieslowski, ancrés dans le documentaire brut et brutal politico-social, «Bleu» menaçait de n’être qu’une bluette, précieuse et esthétisante; tant de bleu lumière, bleu matière, bleu liquide, etc.; tant de témoins du destin, de repères un peu vains. Mais la chirurgie cinétique et sonore du maître opère, désintègre le piège du roman-photo, et suit, pas à pas, mot à mot, pouls à pouls, le parcours spirituel et poétique de Julie/Juliette, douloureuse, profonde, tangible soldat de plomb qui peu à peu dans le bleu se fond.

ENTRETIEN AVEC KRZYSZTOF KIESLOWSKI

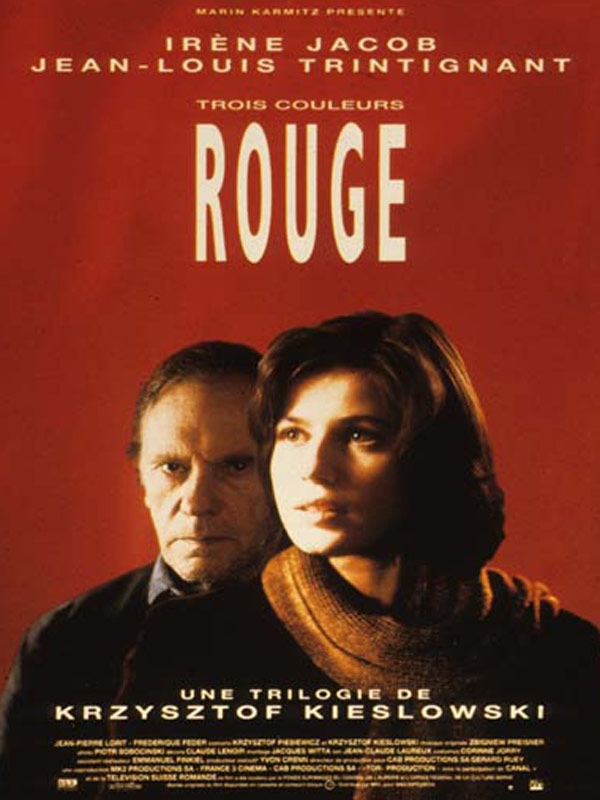

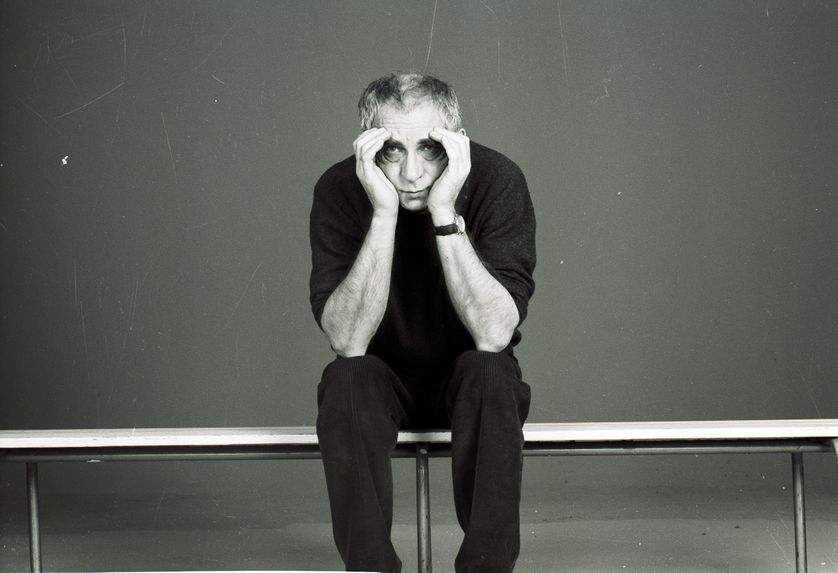

Son monde est peuplé d’êtres flottants qui se croisent sans se rencontrer vraiment, avec des regards profonds et des silences qui en disent toujours long. Une larme de pluie, un lustre qui scintille, l’éclat d’une pupille, ou le bruit d’un avion en arrière-plan… Chez Krzysztof Kieslowski, 53 ans, tout est signifiant. Il procède par petites touches sensibles, truffant ses images de symboles et de signes, et promène les mêmes personnages, fragiles et dignes, au fil de ses séries depuis son Décalogue. Rouge est aussi son dernier film, puisque, il nous le confirme ici, il a décidé d’arrêter de tourner. Mais qui sait si ce fou de l’image ne trouvera pas sur son chemin une poésie, une couleur, un projet, bref le destin, son personnage préféré, qui le ferait, changer d’avis ?

Dans les premières secondes de Rouge, la caméra suit à toute allure le cheminement d’un appel téléphonique dans ses dédales électroniques, sous terre, sous la mer, pour aboutir à…une tonalité occupée. C’est un thème récurrent dans vos films. Vous êtes à ce point préoccupé par la difficulté de communiquer ? Oui. C’est un problème que nous connaissons tous en permanence. Nous disposons d’outils de plus en plus sophistiqués pour nous parler, mais nous n’arrivons pas à le faire. A cause du développement des techniques de communication, nous ne parvenons plus à communiquer. Nous n’avons plus rien à nous dire…Ou alors nous partons sur des malentendus. Combien de fois par jour demandons-nous « Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? » Et l’autre ne comprend pas, parce qu’il y a un mur impossible à percer…On a beau faire des efforts, on n’y arrive pas. En tout cas, c’est ainsi que je vois les choses. Aujourd’hui, à la place de la communication, on laisse, une télévision allumée…

Que vous montrez d’ailleurs dans la plupart de vos films, en arrière-plan. Vous pensez que le cinéma, lui, peut briser le mur ? C’est ce qu’il essaie de faire. Il y a un jeu entre le cinéaste et le spectateur. On peut tenter de faire passer quelque chose, une émotion. Le cinéma est un média chaud, comme l’a dit McLuhan. Au contraire, la télévision est un média froid. Devant un petit écran, on ne peut être que spectateur. Au cinéma, on participe souvent. Pourquoi les jeunes aiment-ils aller dans les salles? Pour cela: participer « émotionnellement », ce qui veut dire « être dedans », au milieu, avec lui ou avec elle. On veut que le personnage soit tué, ou qu’il ne le soit pas, qu’il fasse ceci ou cela…Tous les films sont conçus pour que l’on puisse y entrer et participer. Ils y parviennent plus ou moins bien, en tout cas ils essaient.

Mais un film diffusé à la télévision peut produire le même effet…Non. Il perd quelque chose. Il est trop petit. Trop distant, trop froid. On ne peut pas y entrer. Citizen Kane à la télévision perd énormément. On n’y trouve pas la vérité du personnage. Il transmet uniquement une information. La télévision éloigne. Est-ce qu’il vous arrive de la regarder avec des gens que vous ne connaissez pas ? C’est rare, n’est-ce pas ? Ou alors exceptionnellement, dans un bar, à l’occasion d’un grand match de foot. Et puis, on ne se donne pas la main quand on regarde la télévision. Au contraire, au cinéma, tout est possible. On fait le choix d’y aller, ce qui nécessite un effort. On s’y rend souvent à plusieurs et on se trouve entouré d’autres personnes, des étrangers avec qui on partage un même sentiment. Cette communion impromptue, c’est l’aspect chaud du cinéma. Il rapproche, il lie. Dès le tout premier film des frères Lumière, L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat, les gens étaient terrorisés: ils pensaient que le train allait les écraser. Depuis, on a apprivoisé cette peur, mais, si le film est bien fait, on peut quand même trembler. Il y a une émotion commune, partagée, et c’est ce qui intéresse le cinéaste.

Qu’est-ce qu’être cinéaste, pour vous ? Un métier. C’est tout ?

Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je réponds: « Je raconte des histoires. » Oui, c’est tout.

Vous avez dit un jour « Je veux filmer l’âme. » C’est quand même plus ambitieux…Oui, mais paradoxal. La caméra ne capte que la matière. On ne peut donc pas montrer l’âme, mais la suggérer, la traduire par des comportements, des sentiments, des réactions… En se limitant à des choses réelles, concrètes, il est quand même possible de révéler quelque chose d’immatériel. C’est ce qui m’intéresse le plus: comment montrer ce qui est caché, comment faire apparaître tout ce qu’on cache aux autres et tout ce qu’on cache à soi-même. C’est la question que l’on se pose depuis le début de l’humanité et c’est la seule vraie question, parce qu’elle ne peut avoir de réponse satisfaisante.

Vos personnages n’arrivent pas à communiquer, ils passent les uns à côté des autres…D’où vous vient ce regard pessimiste sur le monde ? Depuis que je suis tout petit…J’étais un enfant plutôt mélancolique. (Rires) C’est naturel pour moi de voir les choses ainsi. C’est un trait de caractère probablement lié à l’éducation, ou à la génétique, qui sait? A un ensemble de choses complexes avec lesquelles je suis né. Ce sont les expériences qui vous forment, peut-être celles de mes grands-parents que je n’ai jamais connus. En Pologne, pendant mon enfance, je lisais, je jouais au foot, je faisais du vélo; j’étais même champion de saut à skis, mais j’ai dû abandonner à la suite d’un accident. Quand je faisais quelque chose, il y avait toujours quelqu’un pour me dire: « Non, ne fais pas ça! » Et puis, j’étais très souvent malade; mon père aussi. On le transportait d’hôpital en hôpital, de ville en ville…De mon enfance, je garde une impression de provisoire, comme si j’étais en permanence dans une gare…On allait toujours quelque part? je faisais mes valises, je défaisais mes valises; rien ne m’appartenait, tout était passager…Et cela a duré jusqu’à mes 15 ans, à la mort de mon père. Mais tout cela, c’est trop intime…

Dans votre Décalogue 1, il y a un enfant qui meurt en tombant dans un lac gelé. C’est votre enfance que vous tuez ? C’est juste un enfant qui meurt…Bon, il m’est arrivé la même chose. J’étais sous la glace. Je me souviens très bien du moment où je suis tombé…J’ai eu très froid, évidemment…

Au début de Bleu, un autre enfant joue au bilboquet; la voiture de Juliette Binoche le dépasse et s’écrase contre un arbre, un peu plus loin…J’avais 17 ans, je faisais de l’auto-stop et j’attendais depuis des heures sur une route peu fréquentée. A la fin de la journée, je me suis assis sur le bord de la chaussée, démoralisé. Une voiture est passée sans s’arrêter. Je m’en souviens très bien, c’était une Wartburg, fabriquée en Allemagne de l’Est. Le conducteur était seul. Je me suis dit: « Va au diable! » Une seconde plus tard, j’ai entendu le bruit, et je l’ai vue: la voiture venait de heurter un arbre. Je me suis senti très coupable. C’était moi, le responsable de la mort de cet homme… En écrivant le scénario de Bleu, cette scène a surgi de mon passé. Il fallait que le petit garçon exprime ce « Va au diable! ». J’ai eu l’idée du bilboquet.

Vous jouez toujours ainsi avec le sort. Un personnage laisse tomber son livre, qui s’ouvre à une certaine page, et son destin va en être modifié. Vous êtes un vrai superstitieux ? Ce genre de choses arrive souvent, vous savez…Si je vois un chat noir qui traverse la route devant moi, je m’arrête et j’attends que quelqu’un d’autre me précède. Mais à condition que le chat soit vraiment noir, les pattes comprises, et qu’il aille du côté gauche. S’il se dirige vers la droite, ça va, je passe. Dans mes films, je n’aime pas quand les choses fonctionnent trop bien. On me répète souvent que mes histoires, mes scénarios, sont trop construits. Mais non, j’aime bien au contraire quand cela grince un peu, comme dans la réalité.

Vous ne vous résignez jamais à la mort de vos personnages. A la fin de Rouge, par exemple, il sont toujours là. Assez traumatisés, mais bien là. Oui. On peut tout imaginer à leur sujet…L’avez-vous remarqué, il y a même un personnage nouveau qui apparaît, un barman anglais qu’on n’avait pas vu jusque-là…Tout est encore possible. Mes rescapés sont tous différents…La femme du compositeur célèbre, un businessman polonais plus ou moins anonyme, un jeune modèle français…Avant même de tourner les films de la trilogie Bleu, Blanc, Rouge, je les avais déjà sauvés de la catastrophe. C’est quasiment l’idée de départ. Parce que je veux montrer que toute vie est intéressante, même celle que l’on croit la plus ennuyeuse. Au-delà de son existence peut-être sans relief, de sa routine quotidienne, chaque être est transporté par des passions, des émotions, des souffrances, des bonheurs, qui restent cachés au fond de lui. On ne lit rien dans les journaux sur les gens anonymes, sauf s’ils deviennent fous et se mettent à tirer dans la rue. Et pourtant, leur vie a de la valeur. Dans la réalité, qui les sauverait? Le hasard, le bon Dieu? Chaque être vaut d’être sauvé.

Là, c’est vous qui décidez. Vous avez tout pouvoir sur les personnages. Vous vous trompez. Ce n’est pas si simple que cela, d’être un créateur. A certains moments, les héros commencent à vivre leur propre vie; ils ne peuvent plus vous obéir totalement, et finissent par obliger le créateur à les suivre. On réalise alors qu’on ne peut pas les plier à sa volonté. Thomas Mann, Dostoïevski, Faulkner ont très bien analysé cela pour la littérature. La création n’appartient pas entièrement à son auteur. Mais c’est vrai également pour le cinéma.

On a quand même l’impression que vous n’arrivez pas à vous arracher à vos personnages. Vous les promenez de film en film, dans des séries ou dans une trilogie comme Bleu, Blanc, Rouge. C’est difficile d’écrire le mot « fin » ? J’aurais pu ramasser ces trois films en un seul, en concevant des histoires parallèles, comme l’a fait Robert Altman dans Short Cuts. Mais, en réalisant plusieurs films, j’ai l’impression d’éclairer un champ plus vaste. Un peu comme une lampe éclaire différentes parties de la réalité. Et puis, cela correspond à mon tempérament: j’ai besoin de travailler sur plusieurs projets à la fois.

Si on vous dit que vous construisez toujours le même monde, que vous faites en réalité toujours le même film…C’est vrai, à une ou deux exceptions près, qui furent des films de commande. J’ai mon univers…Quand je fais un film, j’en éclaire une partie. Quand j’en fais dix, j’élargis l’éclairage. Mais oui, c’est le même monde. On peut ainsi avoir envie de retourner voir les personnages, d’apprendre encore quelque chose sur eux. Je crois qu’il faut voir et revoir les films d’Altman, par exemple, pour pouvoir le comprendre. Il raconte plusieurs histoires simultanément, un peu comme Bruegel en peinture. Quand votre tableau préféré est accroché dans un musée, vous avez envie de le voir de temps en temps, pour en apprendre davantage. Moi, j’ai un tableau comme ça, une femme au tissage de Van Gogh, qu’il a peint avant de partir pour la France. Je l’aime tellement qu’il m’est arrivé de retourner plusieurs fois aux Pays-Bas uniquement pour le contempler. Il faut que j’y retourne. Je n’en apprends plus rien, mais j’ai besoin de le voir. J’en possède chez moi une reproduction de bonne qualité, mais cela ne me suffit pas, ce n’est pas la même chose. Grâce à ce tableau, je me sens proche du Van Gogh qui habitait les Pays-Bas.

Votre cinéma tient d’ailleurs un peu de l’impressionnisme: vous procédez, vous aussi, par petites touches, par suggestions. C’est vrai…Ce qui m’intrigue dans la peinture, et par conséquent au cinéma, c’est la lumière. Est-il possible de retrouver un monde où il n’y ait pas de lumière artificielle? Dans la peinture, celle qui se termine avec Rembrandt, avant l’électricité, toute la lumière vient de la nature, du soleil, ou du feu, avec les bougies ou les lampes à huile. Nous avons essayé d’explorer cette direction dans Rouge. Par l’emplacement des caméras, l’utilisation de tel ou tel éclairage, le chef opérateur a tenté de recréer un tel monde.

Le son fait également l’objet d’un travail très élaboré. Il y a des arrière-plans sonores qui jouent un rôle dans la compréhension de l’histoire. Au cinéma, le monde se limite à l’image et au son. Il n’y a pas d’odeurs, pas de sensations tactiles…Avec le son, on peut raconter autant de choses, et même plus, qu’avec l’image, qui est toujours très palpable, très réelle. Il nous aide à fuir ce qui est primitif dans la caméra et à nous échapper dans le monde qui est aussi celui de la littérature: l’imaginaire.

Vous tournez toujours de manière à vous réserver par la suite de nombreuses possibilités de montage. Pourquoi cela ? C’est une technique qui me vient du documentaire, à l’école duquel j’ai été formé. Mais ce genre a disparu aujourd’hui; il est mort parce que les gens n’ont sans doute plus envie d’en voir. Par « documentaire », je veux dire l’ « enregistrement de la vie », la mise en images de choses qui existent et qui sont bien réelles. C’est le montage qui permet d’y apporter votre regard, votre subjectivité, votre choix. Quand je fais un film de fiction, j’ai besoin de retrouver ces possibilités de choix. Mais je sais bien que je ne peux pas tout contrôler. Les images peuvent prendre une signification que je ne maîtrise pas. Par exemple, vous savez qu’actuellement, en Pologne, le capitalisme qui se développe est très sauvage, très violent, très XIXe siècle. Mon film Blanc parle de cette réalité-là. Eh bien, à la projection du film, les Polonais rient à des moments que je ne prévoyais pas. Parce que la situation, et donc leur sens de l’ironie et de l’humour, a changé. Dans Rouge, on retrouve pendant trois secondes le personnage de Blanc dans une situation très dramatique. En France ou ailleurs, les spectateurs restent silencieux. En Pologne, on éclate de rire à cause d’un mot, « businessman polonais ». Cela veut dire tout simplement que je ne peux pas prévoir la manière dont le film sera reçu. Je ne peux jamais être sûr de la perception d’une scène, d’une situation ou d’un dialogue. Voilà pourquoi j’effectue toujours une recherche au montage pour approcher la meilleure perception souhaitable.

Malgré cela, vous êtes extrêmement précis au montage. Vous allez jusqu’à fixer un mouvement de tête au centimètre près…Vous faites semblant de tout savoir quand vous êtes sur le plateau…Je fais semblant, oui. (Rires) C’est un devoir envers les acteurs. Et, lorsque je cherche à capter un petit éclat dans l’œil de Trintignant, il faut bien qu’il suive mes indications au centimètre. S’il bouge, on ne parvient pas à obtenir le même effet. Ou alors il faut modifier les lumières, ce qui prend six électriciens et me fait perdre une bonne heure. Mais je laisse leur liberté aux acteurs. Ils doivent s’adapter, c’est la base de leur métier. Nous ne parlons jamais de la psychologie des personnages. Les comédiens savent très bien ce qu’ils doivent faire. S’ils posent des questions, c’est pour montrer qu’ils sont actifs et qu’ils participent.

Si on vous dit que vous faites un cinéma d’auteur…Bah!…Je ne sais pas ce que cela signifie. On le dit des cinéastes qui, comme moi, coécrivent les scénarios; mais il y a aussi des metteurs en scène qui font des œuvres très personnelles en se servant des scénarios d’autrui et auxquelles on pourrait attribuer l’étiquette de « cinéma d’auteur ». Alors…le seul critère que l’on pourrait à la rigueur retenir, c’est celui-ci: le film est-il personnel ou non? Moi, je raconte mes histoires, c’est tout.

Allez-vous souvent au cinéma ? Presque jamais.

Quand on vous écoute, quand on voit vos films, on se dit pourtant que vous devez avoir une passion formidable pour l’image…

Je préfère lire dès que j’ai un peu de temps. Je lis des romans, des essais, de la philosophie. Mais pas d’autobiographies.

Vous n’avez pas eu envie d’adapter des grandes œuvres littéraires au cinéma ? C’est impossible. Les grands romans appartiennent à la littérature. C’est un monde tellement à part que personne ne réussira jamais à les filmer. Le cinéma n’est pas un art.

Allons donc! Ce n’est pas un art ? Non. C’est un média. La littérature, le théâtre, la peinture sont des arts. L’art, c’est se retrouver dans ce que l’on voit ou ce qu’on lit. C’est quand l’auteur ou le peintre a su formuler mieux que moi ce qui m’arrive ou ce qui m’est arrivé, lorsqu’il l’interprète d’une façon beaucoup plus intelligente que moi, ou quand, grâce à son œuvre, je perçois ma propre vie d’une manière plus fine, plus belle, que moi. Alors, oui, c’est de l’art. Le cinéma n’y accède que très rarement. Il le frôle avec Fellini et La strada, avec les Charlie Chaplin. Mais ce sont des exceptions.

Allez-vous reprendre vos personnages rescapés de Rouge ? Non. J’arrête. J’en ai assez du cinéma, je n’en peux plus. Tourner est pour moi un stress trop lourd, trop disproportionné par rapport à la satisfaction que cela procure. Le plaisir de faire un film se paie très cher, trop cher. Je vais animer des séminaires avec de jeunes cinéastes, écrire éventuellement des scénarios. Vivre, quoi.

C’est définitif ? Je vous le dis en français pour que ce soit plus clair. OUI ! La vie est bien plus importante que le cinéma.

Réalisé quelques mois avant sa mort…

Films majeurs de KRZYSZTOF KIESLOWSKI.

Cliquez sur l’affiche pour en savoir plus…