Tout est très instinctif, chez moi. J’y réfléchis pendant un certain temps et je me figure une structure générale qui montre où je veux en venir. J’aime y réfléchir pendant un temps pour m’assurer que je ne vais pas dépenser toute mon énergie à écrire pour finalement m’arrêter au bout de dix pages. Quand je réalise qu’il y a place pour un développement dramatique, je considère que ma première version est susceptible d’être exploitée. Je la couche donc par écrit et je vois où ça m’entraîne, et souvent je ne sais pas où ça va me mener, alors je rectifie à mesure. Et finalement, quand c’est terminé, je procède à quelques corrections et je donne le tout à mon producteur pour qu’il commence à budgéter le tout et mette la production en route. WOODY ALLEN

ENTRETIEN AVEC WOODY ALLEN

par Stig Björkman, traduit de l’anglais par Serge Grünberg

CAHIERS DU CINÉMA 462-1992

…Est un projet ambitieux. Je l’aime d’ailleurs pour sa hardiesse. Pour sa franchise et pour son côté cru et âpre. Comment avez-vous conçu le style de ce film ? A quel stade avez-vous décidé que votre film aurait l’apparence qu’il a aujourd’hui ? J’ai toujours pensé qu’on perdait beaucoup de temps, dans le cinéma, et en particulier dans la joliesse des films, dans leur délicatesse et leur précision. Je me suis donc dit : pourquoi ne pas réaliser un film où seul le contenu serait important. On prend la caméra, on oublie la dolly, on tient la caméra à la main, et on filme comme on peut. D’ailleurs, ne nous faisons pas trop de souci pour la couleur, l’étalonnage, ne nous soucions pas trop du mixage, ne nous occupons pas trop de tous ces actes ultra-précis et contentons-nous de regarder ce qui se passe. Quand on a envie de dire « coupez », coupons ! Ne nous angoissons pas pour les raccords. Faisons comme nous avons envie et oublions tout ce qui ne concerne pas le strict contenu du film. C’est exactement ce que j’ai fait.

Mais pensez-vous qu’il faut avoir atteint ce point précis d’une carrière, je pense à l’expérience que vous avez accumulée après un peu plus de vingt longs métrages, pour pouvoir se permettre de travailler de cette façon ? Pour oser tout cela, pour négliger toutes les « règles » généralement admises de la mise en scène ? Pour être parfaitement assuré que cette façon de faire des films est non seulement possible, mais fonctionnelle ? Oui, je crois qu’il faut une certaine dose de confiance. Cette confiance en soi qui vient avec l’expérience vous permet de faire beaucoup de choses que vous n’auriez jamais osées dans des films de jeunesse. On a tendance à devenir plus hardi, car avec les années on a le sentiment de contrôler davantage ce qu’on fait. Quand j’ai réalisé mes premiers films et je sais que c’est également vrai pour beaucoup d’autres cinéastes, j’avais tendance, comme je vous l’ai déjà dit, à me couvrir un maximum et à me protéger de toutes les façons possibles. Ensuite, avec le temps, on a de plus en plus de connaissances et d’expérience et on laisse tomber tout ça pour donner plus de champ libre à son instinct, sans trop se soucier de toutes les petites finesses du métier.

Quand vous avez discuté de ce nouveau style de prise de vues avec votre directeur de la photographie Carlo di Palma, comment a-t-il réagi ? Ça l’a intéressé, parce qu’il a toujours aimé ce qui est étonnant et provocant d’un point de vue photographique. Cette idée lui a beaucoup plu.

Son travail en est-il devenu plus facile ? A-t-il passé autant de temps à éclairer les scènes ? Ou alors est-il devenu moins soigneux ? C’est vrai que ça a été plus facile dans la mesure où il éclairait une zone plus importante. Et là, j’ai dit aux acteurs…« Allez où bon vous semble, marchez où vous voulez. Marchez dans les zones d’ombre, entrez en pleine lumière, jouez la scène comme vous le sentez. Vous n’êtes pas forcés de la refaire exactement de la même façon pour la deuxième prise, faites juste ce qui vous intéresse. » Ensuite, j’ai dit à l’opérateur…« Filme tout ce que tu peux ! Si ça ne marche pas, il faudra que tu refasses la prise. Trouve toi-même un moyen de réussir. » Et nous n’avons pas fait une seule répétition avec la caméra ou l’éclairage. Nous entrions, il prenait sa caméra et filmait la scène tandis que nous faisions de notre mieux. Et, à la fin de ce film, je me suis demandé si cela valait toujours la peine d’essayer de faire des films comme on les faisait avant. Car, avec ma nouvelle méthode, tout va très vite, et tout ce qui compte c’est le résultat final. Aussi se pourrait-il bien que je fasse d’autres films de cette façon. C’est rapide, pas cher, et on finit par obtenir ce qu’on veut.

Le tournage a-t-il été plus court que celui de vos films précédents ? Oui ! Beaucoup plus court ! Et c’était la première fois depuis des années que dis-je, des décennies que j’ai réussi à terminer au-dessous du budget. Ça a été à la fois plus rapide et meilleur marché.

Avez-vous retourné beaucoup de scènes, sur ce film ? Trois jours. D’habitude, il me faut des semaines et encore des semaines…vous savez, parfois même un mois entier. j’ai toujours été célèbre pour ça. Là, je n’ai eu besoin que de trois jours !

Et comment vous est venue l’idée de réaliser ce film de cette façon ? D’un côté, ça s’adapte parfaitement au thème et à l’intrigue qui traite de relations qui se délitent et de vies qui se brisent…ainsi, le style lui-même complète l’intrigue. Je crois qu’on pourrait en dire autant de beaucoup d’autres histoires. A posteriori, on a l’impression que ça convient parfaitement à l’histoire. Mais ça conviendrait également pour beaucoup de mes films précédents.

A quels films pensez-vous précisément ? J’aurais très bien pu tourner Shadows and Fog de cette façon, si j’avais voulu, Alice aussi. Presque tous mes films. Depuis le début. Parce que, finalement, ce que le public retient d’un film sur le plan de l’émotion et de la spiritualité, c’est le contenu. Les personnages, la substance du film. La forme d’un film est une chose simple, fonctionnelle. Les styles peuvent être dissemblables, comme le gothique et le baroque dans l’architecture. La seule chose qui soit importante c’est que le public soit ému ou amusé, ou amené à penser quelque chose. Et on peut très bien obtenir ces résultats de cette façon.

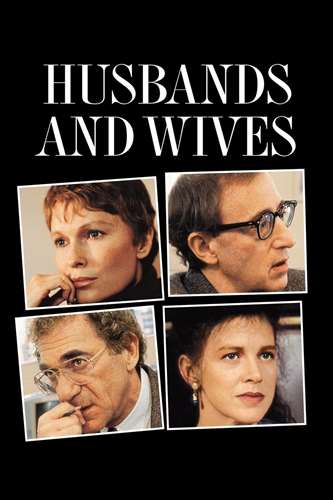

Est-ce que le scénario de Husbands and Wives a laissé plus de place à l’improvisation, ou est-ce que les acteurs ont suivi un script comparable à ceux que vous avez écrits pour vos films précédents ? Non, il y avait un scénario et, fondamentalement, ils ont suivi le scénario.

Le film se présente également comme une enquête sur la vie des personnages. Je suppose que cela était déjà présent au niveau du scénario ? Je pensais que ces personnages vivaient leurs vies et que la caméra était là, et que cette caméra avait le droit de faire ce qu’elle voulait, aussi, quand j’ai besoin que les gens disent ce qu’ils pensent, ils ont la possibilité de s’exprimer. C’est comme si je m’étais dit que rien ne m’était interdit, que je pouvais tout faire. Je n’ai jamais été obligé de faire de concessions à la forme, quelle qu’elle soit.

Et, dans votre esprit, qui est cet enquêteur, celui qui mène les interviews dans le film ? Je n’y ai jamais pensé. Simplement le public. C’est une façon très pratique de permettre aux personnages de s’exprimer.

Ces confessions ou ces confidences que donnent les personnages, se trouvaient-elles toutes dans le script ? Ce ne seraient pas, d’une certaine façon, les idées propres aux acteurs ? Bien entendu, les acteurs ajoutent un mot, par ci par là, pour rendre le dialogue plus vivant. Mais c’est tout. Tout est écrit.

Husbands and Wives dépeint des relations bien plus violentes que celles qu’on voit dans vos films précédents. D ‘autant plus quand on songe aux performances des acteurs, et en particulier à celles de Judy Davis et de Sydney Pollack. Oui, tout est plus explosif et violent.

L’une des scènes les plus dramatiques du film est la conversation téléphonique entre Sally et son mari. C’est à la fois très gênant et très étonnant, tragique et, en même temps saturé d’humour très noir, et le tout est mené de main de maître par Judy Davis. Je connais ce type de situations, parce que je l’ai vécue moi-même…comme celui qui appelait avec une idée en tête. Quant à Judy Davis, c’est la meilleure actrice du monde.

L’acteur qui joue son amant, Liam Neeson, m’était tout à fait inconnu. C’est un acteur irlandais. Il a déjà pas mal tourné. Il a joué avec Diane Keaton, dans The Good Mother. Il parvient à ce mélange de virilité et d’intelligence que je trouve si rarement chez les acteurs américains. C’est un superbe acteur et un « vrai type ». Il est impossible de déceler en lui la moindre trace de trucage. Il est totalement authentique, dans chaque geste, dans chaque mot.

Et comment en êtes-vous venu à prendre Sydney Pollack pour jouer le rôle du mari ? J’ai essayé de penser à qui pourrait coller pour le rôle, aux hommes qui ont cet âge, et son nom est venu avec Juliet Taylor, qui s’est occupée du casting. Il est alors venu me voir et il a été très gentil. Il m’a fait une lecture du rôle. Je me suis dit, mon dieu, j’espère qu’il sera capable de lire ça, parce que ce serait vraiment gênant qu’il ne s’en tire pas bien et que je ne puisse pas l’engager…Mais il l’a très bien pris. Il a donc passé le test et, dès la première lecture, j’ai vu qu’il était très naturel et très bon. Il a été fantastique !

j’ai réellement pris conscience de votre double rôle de cinéaste et d’acteur, chose à laquelle je n’avais jamais pensé dans vos films précédents. Pourriez-vous me décrire ce que vous ressentez quand vous vous « dirigez » dans vos films ? Non, absolument pas. J’ai écrit le scénario. Je sais ce que je veux tirer de moi et je me contente de le faire. Je n’ai jamais dû me « diriger ».

Ce ne serait donc qu’un sentiment intime ? Vous savez quand vous devez faire une prise de plus, quand vous avez bien joué une scène ? Oui, c’est un sentiment intime. Si je suis content, c’est pratiquement toujours que la scène est bonne. Il est vraiment rarissime que je me laisse abuser. C’est d’ailleurs plutôt l’inverse. Parfois, quand on fait la scène, elle ne paraît pas très bonne, mais plus tard, elle s’avère meilleure que je ne croyais. Ça arrive souvent.

Il y a une scène, dans le film, entre vous et la jeune fille, Rain qu’interprète Juliette Lewis, où vous vous promenez dans Central Park en parlant des écrivains russes. Vous évoquez Tolstoï et Tourgueniev, et puis vous vous mettez à faire une description très imagée de Dostoïevski en disant qu’il est « un repas complet, avec vitamines et germes de blé intégrés ». Vous revenez souvent à Dostoïevski, dans vos films, et l’on pourrait dire que certains possèdent une certaine qualité romanesque, une certaine saveur « dostoïevskienne »…Husbands and Wives, Manhattan, Hannah and Her Sisters ou Crimes and Misdemeanors. Il semble qu’il y ait un lien entre tous ces films. Eh bien, parmi les films que vous citez, il me semble que Manhattan ne fait pas partie de la même catégorie, parce qu’il est plus romancé. Manhattan a, d’une certaine façon, un pied dans la nostalgie et dans le romanesque. Mais Crimes and Misdemeanors et Hannah ainsi que mon dernier film sont beaucoup plus sombres. J’aime aussi beaucoup le concept de roman. J’aime l’idée de travailler à l’écran avec des méthodes de romancier. J’ai toujours pensé que j’écris, dans mes films. Il y a, dans la démarche de l’écrivain, quelque chose que j’aime beaucoup. Et même si, ici ou là, je m’en écarte, dans un film comme Alice, par exemple, j’ai toujours l’impression d’y revenir. J’aime les gens réels et les situations réelles et la vie telle qu’elle se déroule. On peut faire dans un roman ce qu’on fait dans un film, et vice versa. Les deux moyens d’expression sont physiquement très proches l’un de l’autre. Contrairement à la scène. Le théâtre est quelque chose de totalement différent.

Lorsque vous écrivez le scénario d’un film tel que Husbands and Wives ou Crimes and Misdemeanors, est-ce que vous construisez en quelque sorte un schéma général pour les personnages, ou est-ce que leurs drames se développent à mesure, au gré de leurs rapports changeants… ? Tout est très instinctif, chez moi. J’y réfléchis pendant un certain temps et je me figure une structure générale qui montre où je veux en venir. J’aime y réfléchir pendant un temps pour m’assurer que je ne vais pas dépenser toute mon énergie à écrire pour finalement m’arrêter au bout de dix pages. Quand je réalise qu’il y a place pour un développement dramatique, je considère que ma première version est susceptible d’être exploitée. Je la couche donc par écrit et je vois où ça m’entraîne, et souvent je ne sais pas où ça va me mener, alors je rectifie à mesure. Et finalement, quand c’est terminé, je procède à quelques corrections et je donne le tout à mon producteur pour qu’il commence à budgéter le tout et mette la production en route.

Dans la scène du taxi où Rain (Juliette Lewis) fait des commentaires sur le roman du personnage (Gabe) que vous interprétez, vous avez choisi de focaliser l’image sur Juliette Lewis, et vous avez fait des coupes à l’intérieur du plan plutôt qu’un champ-contre champ traditionnel sur l’autre personnage, vous-même. Est-ce qu’il y a eu des parties du dialogues supprimées de cette façon ? Oui, on a enlevé des choses. Cette scène a été la plus difficile à tourner de tout le film. A cause de l’objectif qui nous enlaidissait tellement quand nous figurions tous deux sur le même plan à l’intérieur du taxi. Et l’angle de profil était bien meilleur que celui de face. J’avais l’air tellement laid, mon nez semblait être deux fois plus long et…l’objectif me défigurait complètement le nez. J’ai donc essayé de faire des plans séparés, j’ai tout essayé, mais nous n’arrivions à rien. Alors je me suis dit qu’elle était jolie. Pourquoi ne pas simplement laisser la caméra sur elle ? Juliette Lewis est une actrice merveilleuse.

Est-ce une actrice avec qui vous aimeriez retravailler un jour ? Comme avec Diane Keaton, Dianne Wiest et Judy Davis. Certainement. Elle est formidable.

Vous utilisez ces raccourcis de montage tout au long du film. Au point même de laisser de très brèves images des acteurs et de couper subitement jusqu’à la prochaine situation. Au début de Husbands and Wives, nous voyons une très courte scène avec Mia Farrow dans l’appartement. Le plan ne dure que quelques secondes, et ensuite vous passez à une scène de conversation où elle n’a bougé que très peu par rapport à la position qu’elle avait juste avant. Avez-vous fait cela dans l’intention de garder la même sensation pour toutes les scènes du films ? Oui, pour que ce soit plus dérangeant. C’est plus dissonant, comme la différence qu’il y a entre Stravinsky et Prokofiev. Parce que l’état mental, interne et émotionnel des personnages est dissonant. Je voulais que le public sente qu’il y avait une atmosphère de nervosité et de déroute. Un sentiment de névrose et d’instabilité.

Vous pensez que cela aurait été possible sans que nous ayons vu les premiers films de Godard ? Comment savoir…Un cinéaste tel que Godard a inventé tant de merveilleuses techniques cinématographiques. Il est très difficile de dire si ça aurait été une chose qui me serait venue par hasard, un beau jour, ou si cela fait partie de cet inestimable trésor que constituent les metteurs en scène qui ont contribué à construire le vocabulaire du cinéma. Vous savez, très souvent, on fait quelque chose et ça stimule, ça excite, mais ça vient en fait de l’héritage cinématographique. Et on ne peut jamais savoir exactement d’où ça vient. Je ne peux, sur ce sujet, que parler en mon nom, mais il m’arrive parfois de faire une chose, dans un film, qu’on pourrait absolument attribuer à personne. D’autres fois, ça s’encadre dans la tradition du vocabulaire que les autres cinéastes nous ont léguée. Mais j’apprécie vraiment la contribution de Godard à l’art cinématographique. Il est sans doute le premier qui se soit uniquement attaché au contenu et qui n’ait fait que ce qu’il voulait, qui ait mis à l’écran tout ce qu’il voulait. Aussi suis-je convaincu qu’il est et qu’il a été un grand inventeur.

Pourquoi avez-vous tenu à nous montrer visuellement des passages du roman de Gabe et à les faire jouer dans de vraies scènes ? Pourquoi ne pas vous être contenté de le laisser nous les lire ? Je voulais que vous connaissiez très précisément certaines de ses observations sur les hommes et les femmes. Et j’ai pensé que c’était le meilleur moyen d’y parvenir, au lieu de simplement le laisser lire ces passages. J’ai pensé que ça intéresserait le public. Ca les amuserait , comme un interlude, tout en clarifiant certains des sentiments qu’ Gabe à propos des relations humaines.

Lorsque vous avez monté Husbands and Wives, avez-vous discuté de ce nouveau style avec Susan Morse, Votre monteuse ? Oui, j’avais tout écrit dans le découpage. J’expliquais tout dans les descriptions, que nous allions couper ou nous voudrions, et sauter à la scène suivante, et que nous ne devions nous soucier de rien d’autre. Nous nous sommes beaucoup amusés tous les deux. Tous le monde que ce soit d’un point de vue physique ou technique s’est davantage amusé sur ce film que sur tous les autres. Les acteurs ont adorés, ils pouvaient faire faire ce qu’ils voulaient.

C’est un film qui rend jaloux, en tant que cinéaste. Durant la projection, je n’arrêtais pas de me dire…« Mais pourquoi diable n’ai-je pas pensé à réaliser un film comme ça ? » Eh oui ! Ca fonctionne très bien. Plus besoin de se soucier de quoi que ce soit. Vous savez, c’est meilleur marché, plus rapide et plus amusant ! Parce qu’on ne s’embourbe dans rien d’ennuyeux, comme avec la caméra sur une dolly qui avance, perpendiculaire, très solennelle…

A présent, vous préparez votre prochain film, qui sera un policier…C’est vrai ! C’est comme une blague, pour moi, des vacances. Cela fait déjà très longtemps que j’ai envie de réaliser un polar. En fait, Manhattan, à l’origine, était conçu pour être un polar. Mais j’ai abandonné cet aspect des choses au cours des nombreuses récritures du script.

A propos de Manhattan, j’ai entendu dire ou j’ai lu que vous aviez eu beaucoup de doutes, que vous n’étiez pas content du film…Quand je l’ai terminé ? Oui, je ne suis jamais content de mes films, quand je viens de les terminer. C’est presque toujours le cas. Pour ce qui est de Manhattan, je ne voulais pas le sortir. Je voulais demander à United Artists de ne pas le sortir en salles. Je voulais leur proposer de faire un film pour rien, s’ils détruisaient celui-là.

Vous n’êtes jamais satisfait quand vous terminez un film . Vous n’avez jamais le sentiment « Cette fois, j’ai réussi ou j’ai presque réussi » ? Seulement sur Purple Rose of Cairo. C’est ce qui se rapproche le plus d’un sentiment de satisfaction. Après le film, je me suis dit…« Oui, cette fois-ci je crois bien que je suis parvenu à ce que je voulais. »

Et aujourd’hui, avec Husbands and Wives ? Husbands and Wives a été un des films qui m’a le plus satisfait. Il reste pourtant des choses que j’écrirais d’une autre façon, si je pouvais encore changer quelque chose. Mais je ne peux pas tout remettre en question. Fondamentalement, c’est un de mes films préférés.

Je crois qu’avec ce film, vous pouvez vous asseoir et attendre calmement les réactions du public. Ce doit être un sentiment très réconfortant. J’espère. J’ai vraiment besoin que quelque chose marche, en ce moment. Ça serait formidable.

Pour l’instant, vous faites des repérages pour votre prochain film. Comment procédez-vous ? Est-ce que vous partez tout seul à New York à la recherche d’extérieurs que vous pourriez utiliser ? Ou est-ce que vous emmenez des membres de votre équipe ? Je pars avec le directeur artistique. Ensuite, une fois que j’ai choisi les extérieurs que j’aime, je fais venir Carlo di Palma. Il se promène, regarde et, la plupart du temps, me donne un avis favorable mais il lui arrive de me dire…« Oh non ! Je ne crois pas que je pourrais en tirer grand-chose. Essayons de trouver quelque chose de mieux ! »

Trouvez-vous votre inspiration dans des endroits que vous connaissez déjà ou que vous avez visités lorsque vous écrivez un scénario ? Ou est-ce que vous écrivez d’abord pour ensuite sortir trouver les décors correspondant à l’histoire que vous avez écrite ? J’écris, mais je ne m’occupe pas beaucoup de ce que j’écris. Vous savez, j’écris…« les personnages entrent dans un parc d’attractions » . Ensuite je traverse la ville en voiture, je marche, et je vois un musée qui est formidable. Alors, je change le décor de la scène en musée. Je change tout en fonction des réalités que je trouve.

Est-ce que le contraire est déjà arrivé ? Vous allez ou vous êtes allé quelque part, et ce décor vous inspire tant que vous composez des scènes pour le film que vous préparez. Bien sûr ! Ça arrive souvent. Je vais visiter un endroit, une belle église ou quelque chose comme ça, et je l’intègre à ce que je suis en train d’écrire. Ou alors, un jour, le directeur artistique m’a emmené dans un chantier naval que j’ai utilisé dans un film . Ensuite j’ai coupé la scène et je l’ai jetée. Mais je sais que ce chantier naval existe ; peut-être l’utiliserai-je une prochaine fois.

Dans Manhattan, votre personnage, Isaac, confesse qu’il ne parvient à « fonctionner » qu’à New York. Beaucoup de gens pensent que cette phrase s’applique aussi à vous. Est-ce vrai ou n’est-ce qu’un mythe ? C’est en partie vrai. Enfin, ça dépend de l’alternative et de combien de temps j’aurais à rester dans un autre endroit. Si c’est une grande vile comme Paris, Londres, Stockholm, un endroit vraiment cosmopolite, je crois que je pourrais y vivre quelque temps. Mais ce n’en est pas moins à New York que je me sens le mieux.

Pourriez-vous faire des films autre part qu’à New York ?

Pas des films, mais je pourrais considérer l’idée d’aller en Europe et d’y faire un film. Je n’y verrais aucun inconvénient, si l’histoire s’y prête.

TREMBLEMENT DE TERRE…

Une caméra à l’épaule nerveuse, des cadrages mal assurés, une netteté aléatoire, pour qui connaît l’élégance discrète de la mise en scène chez Woody Allen, les images heurtées de Maris et femmes (1992) peuvent surprendre. On y peut voir l’illustration, ou le symptôme, du désarroi affectif et existentiel des deux couples dont le film raconte le naufrage sur les bancs de la cinquantaine. Mais aussi une preuve que, comme l’écrit le personnage de Rain…« la vie n’imite pas l’art, mais la mauvaise télévision ». Le dispositif du film ressemble ainsi de manière troublante aux talk-shows…Les personnages sont filmés comme dans un reportage sur le vif, avec parfois un commentaire du narrateur en voix-off, puis s’expriment après coup face caméra comme s’ils étaient interviewés une semaine, un mois ou un an plus tard. La redoutable construction narrative dévoile petit à petit les contradictions puis les mensonges des personnages, avec une efficacité redoublée par les dialogues, parmi les plus brillants et les plus vachards que Woody Allen ait écrits…On a un faible pour cette saillie de Judy-Mia Farrow à Gabe-Allen…« Tu as recours au sexe pour tout exprimer, sauf l’amour…». Le film trouble aussi par sa concordance entre la vie de cinéma et la vie réelle d’Allen. Le personnage de Gabe, bien que très attiré par son élève Rain (Juliette Lewis), finit par repousser ses avances parce qu’elle a l’âge d’être sa fille…Un an plus tard, après sa rupture avec Judy-Farrow, il regrette amèrement son manque d’audace. Woody Allen s’est-il servi de ce film pour faire les bons choix dans sa vie privée ? Maris et femmes est sorti Etats-Unis au début de l’année 1992. En août, un conflit sordide éclatait entre Woody Allen et Mia Farrow après 13 ans de vie commune. La raison ? Allen, alors âgé de 56 ans, avait entamé une liaison avec la fille adoptive de sa compagne, Soon-Yi, 21 ans tout juste…

NEW-YORK SA VILLE…L’UNIQUE !

Dès les premiers plans, une caméra hésitante suit fébrilement les quatre protagonistes, comme si elle ne connaissait pas l’histoire et ne savait pas ce qu’elle devait filmer. Ce principe, bien entendu totalement maîtrisé, avec ses gros plans malheureux, ses zooms trop rapides et autres images manquantes, créé une forme de malaise autour de la déliquescence des deux couples. C’est l’automne, il pleut souvent, les vêtements comme les intérieurs sont dans une tonalité beige ou marron. La lumière est assez sombre, extrêmement bien rendue par Carlo Di Palma, le directeur de la photo. Contrairement à ce que laisse penser l’ouverture, ce sont Judy et Gabe qui vont être les plus touchés par la tourmente. On y voit forcément la situation personnelle du couple au moment du tournage. C’est en effet le dernier des douze films d’affilée que le cinéaste écrivit pour Mia Farrow, et celui qui fut suivi de leur rupture. Le scénario, à n’en pas douter, se nourrit de ce contexte pour déboucher sur une histoire plus noire que jamais dans l’univers du réalisateur. Le récit déroule fiévreusement sa valse des couples qui se font et se défont. Pour renforcer l’aspect réaliste, les protagonistes, comme dans certains documentaires biographiques, sont régulièrement interrogés a posteriori sur les événements, face caméra. Et ils livrent leurs points de vue. On y voit même le premier mari de Judy, qui n’intervient pas dans le déroulement de l’intrigue. Celui-ci explique, que sous ses airs doux et compréhensifs, son ex-épouse arrive toujours à ses fins, sans vraiment se préoccuper des autres. Voulant à tout prix un enfant, elle va se détacher de Gabe, car ce dernier n’y tient pas plus que ça. Professeur de littérature, il est de plus troublé par Rain, l’une de ses élèves (Juliette Lewis), qui fait tout pour attirer son attention. S’il utilise des éléments de sa vie personnelle, le réalisateur réussit à les intégrer dans son récit, tout en leur tordant le cou à sa manière, y compris en les saupoudrant de ses habituels traits d’humour. Au final, aucun des personnages ne sortira vraiment grandi de ces chassés croisés sentimentaux. S’il est difficile de qualifier le jeu de Woody Allen et de Mia Farrow, tant il se confond avec leur réalité du moment, on peut souligner la justesse de l’interprétation des principaux autres protagonistes, Judy Davis et Sydney Pollack en tête, ce dernier étant pourtant plus à l’aise derrière que devant la caméra. Il nous gratifie d’une scène assez extraordinaire lorsqu’en colère, il quitte prématurément une soirée, atterré par les propos si peu intellectuels de sa nouvelle petite amie. Une nouvelle fois, le cinéaste propose une vraie réflexion sur les rapports humains d’une portée universelle digne de Bergman, principalement nourrie de son vécu…et sans sortir de Manhattan.

La physique des couples…

C’est le genre d’anecdote que les projectionnistes se délectent sans doute à raconter. À la sortie du film, ils reçurent une note de Woody Allen expliquant que leur copie n’était pas déficiente, que ses défauts visibles, ses imperfections techniques, ses images floues, voire manquantes étaient délibérés, qu’ils relevaient de choix artistiques censés nourrir l’aspect documentaire, les accents de cinéma-vérité qu’il recherchait. Pour être sûr de rassurer sur ses compétences, il aurait pu ajouter que la mise en scène était à dessein truffée de faux raccords, de tremblés maladroits, de micros-cravates laissés apparents, de zooms brutaux, de recadrages au jugé, de regards-caméra, et que parfois même on distinguait le reflet, tabou d’ordinaire absolu, d’un perchman sur une vitre. Tout se passe comme si, soudain lassé de sa propre écriture, il avait voulu prouver que son cadreur, appareil en main, avait également de fameux biceps. Ce film constitue pour lui une expérience aussi neuve que celle de John Cassavetes balançant Shadows dans les gencives des majors. Mais une caméra à l’épaule et une série de plans-séquence montés à l’arraché suffisent-elles à créer l’illusion que l’œuvre a été extirpée au réel ? En vérité non, et c’est tant mieux.

On voit mal en effet un artiste de cette trempe donner brusquement des panneaux culturels auxquels personne ne croit plus, même dans le Midwest céréalier. La véritable explication est ailleurs, dans la force même du propos. La pudeur du faux reportage, le masque d’un comique éblouissant ne cachent plus rien du désarroi de l’auteur. Davantage que d’un Bergman ou d’un Tchekhov, ses maîtres avoués, son angoisse avoisine celle d’un Pascal, mais sans l’espoir de Dieu : tout le malheur de l’homme, dit Allen, vient de ce qu’il n’a pas reçu de la nature le don de savoir qui il aime, ni comment.

A priori, rien de sidéralement nouveau pourtant sous le ciel de Manhattan. Écrivain et professeur de littérature, Gabe Roth forme un ménage apparemment heureux avec Judy, tout comme leurs meilleurs amis Jack et Sally. Hommes à deux doigts de la soixantaine, femmes élégantes et actives, psychothérapie générale et beaux revenus pour tout le monde, sans oublier l’alcool, dont chacun se ressert plus souvent qu’à son tour. Un soir cependant, Jack et Sally annoncent avec une joyeuse désinvolture à Gabe et Judy qu’ils ont décidé de se séparer. Pour ces derniers c’est la consternation, le début d’un processus de décomposition qui conduira à la mort de leur propre couple, tandis que celui de Jack et Sally, après une période probatoire où chacun ira tenter l’aventure auprès de succédanés divers, se ressoudera. L’ultime élément perturbateur est cristallisé en la personne d’une fraîche poupée de porcelaine, élève et groupie de Gabe, belle comme la pluie puisqu’elle se prénomme Rain. Le dispositif pourrait relever d’une expérience de physique sur la fission des solides. Un choc initial déclenche une réaction en chaîne dans cet univers d’intellectuels new-yorkais sûrs de leur statut social, professionnel et sentimental. Il ne reste plus qu’à expédier le juvénile projectile sur cette matière convenablement chauffée afin d’obtenir l’explosion des particules de certitudes, de confort, de convenances et de self-control. Le cinéaste invite à la métaphore scientifique en faisant énoncer par l’un de ses protagonistes une version personnelle de la seconde loi de thermodynamique « Tout devient merdique. »

Constat d’entropie qui est en fait un corollaire de la première loi de dynamique allenienne, tout le monde sait. Tout le monde sait que son couple ne va pas si bien, que les professeurs quinquagénaires ne sont pas insensibles au charme de leurs étudiantes, que le roman qu’on vient d’écrire n’est pas un nouveau Dostoïevski, que son voisin de bureau ne surgit pas par inadvertance pour chercher un livre ou un papier tous les quarts d’heure…Reste, quand le phénomène s’est produit dans un dégagement de lumière qui permet de réaliser un film à se débrouiller avec ce savoir dont on s’accommodait tant qu’on (se) le cachait.

Jack et Gabe sont deux échantillons d’un type classique, l’homme mûr qui succombe au démon de midi. Le premier se lance tête baissée dans une liaison avec une jeune enthousiaste d’aérobic et d’astrologie pour décider, la flambée de passion passée, qu’elle n’est qu’une idiote indigne de lui et de son milieu. Plus lucide, le second s’avise qu’il court à la catastrophe et met fin à l’idylle après un unique et romantique baiser aux chandelles. Mais sa « vertu » (ou faut-il dire sa prudence ?) ne sauve pas son mariage, Judy ayant finalement décidé de le quitter pour le collègue de bureau dont elle était « inconsciemment » amoureuse.

Car les épouses marries de ces maris vagabonds sont dépeintes avec la même sévérité. Perpétuellement inquiète, définie par son premier conjoint comme une passive-agressive, Judy accable Gabe de sempiternelles questions piégées auxquelles il lui est évidemment impossible de répondre honnêtement. Quant à Sally (qu’interprète Judy Davis avec une folle incandescence), elle compense son insécurité monumentale par une hostilité dévastatrice. Jack la trouvait dominatrice, exagérément critique ; ces traits sont exacerbés par sa fureur d’avoir été trompée. Rencontrant d’autres hommes après sa séparation, elle dénigre systématiquement tout ce qu’ils estiment ou proposent et se rend insupportable dans quelques grandes scènes en équilibre instable entre le cocasse et le pitoyable. La propension de ces êtres en pleine crise conjugale à se leurrer à tout propos n’est jamais plus évidente que dans la succession des bilans finaux où chacun, installé dans la résignation ou le déni et semblant n’avoir rien appris, accumule les rationalisations laborieuses pour justifier ses choix et son évolution récente — qu’il s’agisse de la solitude morosement assumée de Gabe, du triomphe ambigu de Judy avec son nouveau partenaire ou du compromis fataliste conclu par Jack et Sally, qui tentent de se persuader que tout est presque pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Albert Einstein fait les honneurs du cyclotron d’Allen, le film s’ouvre sur la célèbre citation du père de la relativité, « Dieu ne joue pas aux dés », pour faire rétorquer aussitôt « Il joue à cache-cache. » Cache-cache est peut-être un jeu divin, c’est en tout cas un jeu de cinéaste, et de moraliste. Découvrir ce qui est dissimulé, s’arranger au quotidien avec ce qui a été révélé, tout Woody est là. Ne s’encombrant d’aucune structuration narrative, il intercale dans son home movie tissé de manœuvres, trahisons, séductions, vieilles querelles ressassées, scènes de ménage et réconciliations, des interrogatoires-confessions où chacun répond de ses actes, face caméra, devant un interviewer invisible. Ce protocole opératoire témoigne également d’un refus affirmé du dialogue brillant, de la formule à l’emporte-pièce, du one-liner qui a fait sa gloire. Si le long-métrage peut paraître moins profondément pessimiste, moins désespéré que Crimes et Délits, c’est que son champ reste circonscrit aux problèmes conjugaux quand l’autre, vaste fresque sociale contemporaine, se mesurait de surcroît à de redoutables questions morales, philosophiques et métaphysiques. Les personnages en étaient soit des criminels impunis, soit des innocents pénalisés. Dans Maris et Femmes, nul n’est criminel mais personne n’est non plus vraiment innocent. Allen s’y livre à un impitoyable inventaire des formes diverses de duplicité ordinaire.

Dans les relations amoureuses, dit-il en substance, le pire est toujours sûr car chacun est capable de tout. Entre vases communicants et machines de guerre, ses couples ne font jamais que triturer les vieux démons respectifs…La fidélité, la confiance, la reproduction. S’y agglomèrent cette fois les questions propres aux hommes d’un certain âge que le cinéaste distille avec une mélancolie, une gravité poignantes et parfois morbides (le supplice d’une scène de taxi où Rain assène à Gabe ses quatre vérités). Au final, c’est ce dernier qui se retrouve seul, mais à entendre les confessions déprimantes de Jack et Sally sur la misère de leur propre couple, pourtant fraîchement reformé, on finit par penser qu’il en sort d’une certaine manière gagnant. Telle est la salutaire et récurrente morale de son cinéma…Même dans ce monde de rapports minés qui se dégrade et se défait, on ne peut pas perdre sur tous les tableaux à la fois.

Allen n’avait jusqu’alors approché jamais de si près le ton de la confession, de la thérapie, du journal intime. Son style direct et impulsif, agité et instable taille avec une saisissante immédiateté émotionnelle dans le vif du sujet, l’amour qu’on éprouve ou plutôt qu’on n’éprouve plus et celui qu’on fait ou plutôt qu’on ne fait plus, celui qu’on discute car, entre maris et femmes qui ne savent plus très bien vivre ensemble, c’est la dernière des choses dont il soit encore important de parler. Le film frappe par sa peinture au vitriol, son amertume désenchantée, sa drôlerie si sporadique et si acerbe que lorsqu’on vient à en rire, on devrait sans doute en pleurer. Il faut voir la virtuosité avec laquelle un simple mouvement humain bouleverse la tonalité d’une scène pour prendre la mesure de la tension créative, du microclimat généré par cette analyse chirurgicale de l’anatomie du couple, à un coup d’œil hors champ de Mia Farrow répond un demi-tour complet de la caméra sur elle-même, qui saisit alors Woody interdit, brutalisé par cet objet indécent. Filmé à cru, sous la houlette impeccable et souple de Carlo Di Palma, Maris et Femmes prend des allures de Rohmer abrasif, entre jeu des quatre coins sentimental et quatuor dont l’harmonie, une fois fracassée, renaîtra sous la forme de duos épars. Parce que le film est sorti au beau milieu de la tempête médiatique, du sordide déballage qu’occasionna la rupture du cinéaste et de sa compagne-actrice, peu de commentateurs ont fait l’économie d’un parallèle entre la fiction et la réalité.

Pourtant il n’est pas anecdotiquement autobiographique, méditation sur le possible, il présente plutôt un inventaire d’options, de directions parmi lesquelles l’auteur se réserve le droit de choisir, et anticipe sur le vécu davantage qu’il ne le recense. N’est-ce pas là l’une des fonctions les plus bénéfiques de l’art ?